7,99 €

7,99 €

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

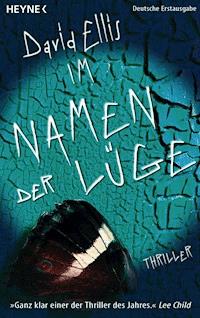

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2009

Die Wahrheit kennt nur der Tod

Allison Pagone war eine erfolgreiche Autorin, jetzt ist sie tot. Wurde sie ermordet? Je tiefer das FBI in ihre Vergangenheit eintaucht, umso mehr Ungereimtheiten ergeben sich. Könnte ihr Liebhaber etwas mit dem brisanten Todesfall zu tun haben? Stück für Stück entfaltet sich ein Minenfeld aus Intrigen, Verrat und kaltblütiger Berechnung, das bis in die Spitzen des weltweiten Terrorismus reicht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 492

3,8 (18 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Zum Buch

Zum Autor

Lieferbare Titel

Juni

Samstag, 5. Juni

Ein Tag zuvor – Freitag, 4. Juni

Drei Tage zuvor – Dienstag, 1. Juni

Mai

Sechzehn Tage zuvor – Sonntag, 16. Mai

Vier Tage zuvor – Mittwoch, 12. Mai

Ein Tag zuvor – Dienstag, 11. Mai

Ein Tag zuvor – Montag, 10. Mai

Ein Tag zuvor – Sonntag, 9. Mai

Ein Tag zuvor – Samstag, 8. Mai

Ein Tag zuvor – Freitag, 7.Mai

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 6. Mai

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 5. MaI

Ein Tag zuvor – Dienstag, 4. Mai

Ein Tag zuvor – Montag, 3. Mai

Ein Tag zuvor – Sonntag, 2. Mai

Ein Tag zuvor – Samstag, 1. Mai

April

Ein Tag zuvor – Freitag, 30. April

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 29. April

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 28. April

Ein Tag zuvor – Dienstag, 27. April

Ein Tag zuvor – Montag, 26. April

Ein Tag zuvor – Sonntag, 25. April

Zwei Tage zuvor – Freitag, 23. April

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 22. April

Vier Tage zuvor – Sonntag, 18. April

Ein Tag zuvor – Samstag, 17. April

Ein Tag zuvor – Freitag. 16. April

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 15. April

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 14. April

Ein Tag zuvor – Dienstag, 13. April

Ein Tag zuvor – Montag, 12. April

Ein Tag zuvor – Sonntag, 11. April

Ein Tag zuvor – Samstag, 10. April

Zwei Tage zuvor – Donnerstag, 8. April

März

Acht Tage zuvor – Mittwoch, 31. März

Ein Tag zuvor – Dienstag, 30. März

Ein Tag zuvor – Montag, 29. März

Ein Tag zuvor – Sonntag, 28. März

Zwei Tage zuvor – Freitag, 26. März

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 25. März

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 24. März

Ein Tag zuvor – Dienstag, 23. März

Ein Tag zuvor – Montag, 22. März

Ein Tag zuvor – Sonntag, 21. März

Ein Tag zuvor – Samstag, 20. März

Drei Tage zuvor – Mittwoch, 17. März

Drei Tage zuvor – Sonntag, 14. März

Neun Tage zuvor – Freitag, 5. März

Zwei Tage zuvor – Mittwoch, 3. März

Ein Tag zuvor – Dienstag, 2. März

Ein Tag zuvor – Montag, 1. März

Februar

Zwei Tage zuvor – Samstag, 28. Februar

Zwei Tage zuvor – Donnerstag, 26. Februar

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 25. Februar

Drei Tage zuvor – Sonntag, 22. Februar

Vier Tage zuvor – Mittwoch, 18. Februar

Ein Tag zuvor – Dienstag, 17. Februar

Ein Tag zuvor – Montag, 16. Februar

Drei Tage zuvor – Freitag, 13. Februar

Ein Tag zuvor – Donnerstag, 12. Februar

Ein Tag zuvor – Mittwoch, 11. Februar

Ein Tag zuvor – Dienstag, 10. Februar

Ein Tag zuvor – Montag, 9. Februar

Ein Tag zuvor – Sonntag, 8. Februar

0:44

1:06

1:31

1:47

2:57

Ein Tag zuvor – Samstag, 7. Februar

19:05

19:20

19:24

19:56

20:04

20:38

Elf Jahre zuvor

Danksagung

Copyright

Zum Buch

Zum Autor

David Ellis machte 1993 an der Northwestern Law School seinen Abschluss und arbeitet heute in Chicago als Anwalt mit Schwerpunkt Verfassungsrecht. Für seinen Debütroman Line of Vision erhielt er 2002 den Edgar- Allan- Poe-Award. David Ellis lebt mit seiner Frau, einer Tochter und zwei Hunden in Springfield, Illinois. Mit In Gottes Namen gelang ihm in Deutschland 2008 der Sprung auf die Bestsellerlisten. Besuchen Sie den Autor auf seiner Website www.davidellis. com

Lieferbare Titel

In Gottes Namen

Juni

Samstag, 5. Juni

McCoy dringt als Erste in das Haus ein. Sie hört den Mann durch den Flur rennen, seine nackten Füße klatschen über das blanke Parkett. »Hinteres Schlafzimmer«, zischt ihr ein Teammitglied über Headset ins Ohr. Der Beamte ist auf der Rückseite des Hauses postiert, wo er durchs Küchenfenster späht und den Fluchtweg abriegelt.

In ihrem unmittelbaren Gefolge stürmt ein Team von acht FBI-Beamten das Haus, doch niemand ist vor McCoy im Flur. Den Rücken flach an die Wand gepresst, die Glock im Anschlag, bewegt sie sich auf die Schlafzimmertür zu. Sie lauscht. Über das Getrappel ihrer Leute hinweg kann sie ein dumpfes Schluchzen vernehmen. Rasch streckt sie den Arm aus und drückt die Klinke. Die Tür öffnet sich einen Spalt. McCoy stößt sie mit dem Fuß weiter auf, wirbelt herum und zielt mit der Waffe in den Raum. Das Bild, das sich ihr bietet, entspricht in etwa dem, was sie erwartet hat.

Er steht am anderen Ende des Schlafzimmers, zwischen einer Art begehbarem Wandschrank und der Badtür. Ein breites Doppelbett trennt McCoy von dem Mann.

McCoy hebt in ihrem Rücken die Hand, ihre Leute im Flur verharren regungslos, dann kehrt ihre Hand an die Glock zurück.

»Legen Sie die Waffe weg, Doktor«, befiehlt sie.

Doktor Lomas ist ein gebrochener Mann, nur noch ein Schatten der stolzen Persönlichkeit, die sie auf den Hochglanzfotos der Firmenbroschüren gesehen hat. Sie unterdrückt den instinktiven Impuls, ihn als bloßes Opfer zu betrachten, auch wenn er in gewisser Hinsicht genau das ist, ein Opfer. So wie er jetzt vor ihr steht, mit nackten Füßen, in Boxershorts und zerknittertem, verschwitztem T-Shirt, mit schütterem Haar und ausgemergelten Gliedern, erkennt sie in ihm nur mit Mühe den genialen Wissenschaftler wieder.

Der Doktor schluchzt inzwischen hemmungslos, sein Brustkasten bebt, Tränen laufen ihm über die Wangen. Und obwohl es zu ihrem Job gehört, in menschliche Abgründe zu blicken und immer wieder mitzuerleben, wie Existenzen in sich zusammenbrechen, hat sie es doch nur selten mit jemandem zu tun, der sich eine Pistole an die Schläfe presst.

McCoy hört, wie ein Beamter hinter ihr einen Rettungswagen anfordert. Andere durchsuchen das Haus, treten die Türen von Zimmern und Schränken ein.

»Ich wusste ja nicht …«, stammelt Lomas zwischen Weinkrämpfen und verrät damit lediglich, dass er sehr wohl Bescheid wusste oder doch zumindest etwas vermutet hat. »Ich hatte … ich hatte ja keine Ahnung.«

»Ich glaube Ihnen, Doktor«, sagt sie ruhig. »Legen sie die Waffe aufs Bett und lassen Sie uns reden.«

»Sie werden mich töten«, sagt er.

Und damit meint er nicht die FBI-Agenten, die momentan sein Haus durchstöbern. McCoy weiß das. Und Doktor Lomas weiß, dass sie es weiß.

»Sie können Ihnen nichts mehr anhaben, Doktor. Wir haben sie alle geschnappt. Sie sind der Letzte.«

Er scheint nicht zuzuhören. Die Angst vor dem Tod ist ganz offensichtlich nicht seine größte Sorge. Was seine Brust zum Beben und seinen Arm zum Zittern bringt, so dass er kaum die Pistole gegen den Schädel halten kann, sind nicht die gegenwärtigen, sondern die bereits vergangenen Schrecken.

Im Fernseher auf der dunklen Eichenkommode laufen die Nachrichten. Der Text am unteren Bildrand verkündet: »Muhsin al-Bakhari gefasst!« Reporter berichten live aus dem Norden des Sudan, Kameras zeigen den Schauplatz eines Angriffs auf einen Terroristen-Konvoi, bei dem die »Nummer zwei« der Befreiungsfront gefasst wurde.

»Wissen Sie, warum wir Sie als Letzten verhaften?«, fragt McCoy so gelassen wie möglich. »Weil wir Sie nicht als große Gefahr betrachten. Sie sind kein böser Mensch. Wir wissen, Sie wurden getäuscht.« McCoy deutet auf den Bildschirm. »Sehen Sie das, Doktor? Sehen Sie, dass wir Mushi erwischt haben?«

Doktor Lomas blinzelt, als überrasche ihn der plötzliche Themenwechsel. Selbstmorde sind häufig die Folge gedanklicher Einbahnstraßen. Menschen erkennen ihren letzten Ausweg darin, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen oder die Pulsadern aufzuschneiden. Eine mögliche Rettung besteht darin, ihren Tunnelblick zu weiten, sie abzulenken, bis sie wieder einen klaren Gedanken fassen können.

»Na und?«, stößt er mit krächzender Stimme hervor. Sein Finger krümmt sich um den Abzug.

Er ist kaum fünf Schritte von McCoy entfernt, aber das Bett unterbindet jeden Versuch, ihn blitzartig außer Gefecht zu setzen. Wenn dieser Kerl partout sterben will, wird sie es nicht verhindern können.

»Mag sein, dass Sie Ihren Teil dazu beigetragen haben.« McCoy nickt und deutet dann wieder in Richtung Bildschirm. »Aber was ist mit den Hauptübeltätern?«

»Die …?« Lomas’ Gesicht verzerrt sich zu einer zittrigen Grimmasse, und sein schiefer Mund formt mühsam die Worte: »Für die … für die war das alles bestimmt? Für Terroristen?«

»Wir konnten noch rechtzeitig einschreiten«, beruhigt McCoy ihn rasch. »Die Formel ist in unseren Händen. Es ist vorbei, Doktor. Niemand ist zu Schaden gekommen.«

»Allison Pagone«, jammert er. »Ich bin schuld an ihrem Tod. Ich wusste, es war kein Selbstmord«, fügt er leise hinzu. »Die haben sie ermordet.« Erneut beginnt sein ganzer Körper zu beben, als würde er von Stromstößen durchzuckt.

»Hören Sie, Doktor, Allison Pagone …«

»Keinen Schritt näher.« Lomas weicht zurück und stößt dabei gegen die Wand. Durch den Aufprall wird sein Ellbogen nach unten gedrückt, die Waffe rutscht von seiner Schläfe, und die Mündung zeigt für einen Moment zur Decke.

McCoy feuert einmal, direkt in das Nervengeflecht oberhalb seines rechten Schlüsselbeins. Die Pistole fliegt ihm aus der Hand, poltert zu Boden und bleibt innerhalb des Wandschranks liegen. Der Schuss in den Armnerv hat zwei große Vorteile: Der Getroffene kann keine Waffe mehr halten; und Schulterverletzungen heilen zumeist ohne bleibende Schäden, während ein Schuss in die Hand diese womöglich für immer unbrauchbar macht.

Gleich darauf ist sie über ihm, während er langsam zu Boden sinkt. Lomas unternimmt keinen Versuch, seine Waffe zu erreichen. Nicht einmal die Wunde scheint er richtig zu bemerken, ein roter, sich rasch ausbreitender Fleck mit dunklem Mittelpunkt auf seinem T-Shirt.

McCoy schnappt sich das erstbeste Wäschestück, ein Paar Unterhosen, knüllt sie zusammen und presst sie auf die Wunde. Doktor Lomas stiert mit aufgerissenen Augen ins Leere, aus seiner Kehle dringt ein dumpfes Stöhnen.

McCoy redet ihm zu, fordert ihn auf, durchzuhalten. Als sie aufblickt, bemerkt sie das kleine Loch in der Wand. Ein glatter Durchschuss also. Kein Querschläger, der womöglich lebenswichtige Organe verletzt hat. Er hat Glück gehabt. Mehr als mancher andere.

Die Notärzte treffen ein und übernehmen. Im Bad spritzt McCoy sich Wasser ins Gesicht und stößt einen tiefen Seufzer aus. Hinter ihr steht ihr Partner Owen Harrick und lächelt ihr im Spiegel zu.

»Geschafft, Janey«, sagt er. »Es ist vorbei.«

»Ja.« Sie schüttelt sich das Wasser von den Händen.

Ein Tag zuvor

Freitag, 4. Juni

Keiner wird entkommen, und nur wenige werden überleben. Er weiß das in dem Augenblick, als ihn die ohrenbetäubende Explosion aus seinem Dämmerzustand auf der Ladefläche des dunklen Trucks reißt. Der Lastwagen kommt auf dem unebenen Terrain rutschend zum Stehen, die Männer links und rechts auf den schmalen Bänken fallen übereinander und werden dann zu Boden geschleudert, als der nachfolgende Truck in ihr Heck kracht.

Schon während er und die anderen im zweiten Lastwagen des Konvois hektisch nach ihren Waffen kramen, ist ihm klar, was geschehen wird. Er hört die Schreie seiner Brüder, das Fwip, Fwip, Fwip der Raketen – die unzweifelhaft dem letzten Truck des Konvois gelten – gefolgt von der gewaltigen Detonation, als sie in den Benzintank einschlagen.

Er weiß, die Amerikaner haben sie gefunden.

Und sie sind offensichtlich genau darüber informiert, wer in diesem Konvoi mitreist. Deshalb konzentriert sich ihre erste Angriffswelle auf die Vor- und die Nachhut. In weniger als zehn Sekunden sind der erste und der letzte Lastwagen völlig zerstört und die beiden mittleren Fahrzeuge auf der schmalen, gewundenen Straße eingeschlossen.

Ram Haroon blickt zum Heck, wo die Verdeckplane lose im Wind flattert. Rote und orangefarbene Benzinflammen schlagen aus dem hintersten Fahrzeug.

Haroon stürzt zum Ausgang, als das Gewehrfeuer losbricht – das trockene Pop, Pop, Pop der M4s, das Rat-a-tattat der Maschinengewehre -, Kugeln das Leinwandverdeck zerfetzen und auf Schädel, Rümpfe und Knochen treffen. Haroon macht sich so lang wie möglich, als er durch die Öffnung in der Plane hechtet, um nur ein Minimum an Zielfläche zu bieten. Er versucht, den überwältigenden Gestank nach Blut, sich entleerenden Gedärmen und Tod auszublenden.

Er landet auf der Kühlerhaube des dritten Trucks, sein Kopf knallt gegen das kalte Blech, und alles um ihn herum versinkt im Dunkel.

Zuerst träumt er von Gerüchen – brennendes Benzin, der Kupfergeruch nach verbranntem Fleisch. Dann von Staub, der seinen Mund füllt, von Schmerzensschreien und letzten Stoßgebeten vor dem Tod. Er träumt von seiner Mutter und seiner Schwester. Und davon, dass sein Bein in Flammen steht.

Er träumt von einem Mann, der in gebrochenem Arabisch auf ihn einbrüllt, und Haroons Augen öffnen sich. Zwei Paar Stiefel, zwei Paar Beine, und die Mündung zweier M4-Gewehre direkt neben seiner Wange.

»Irka«, schreit eines der Beinpaare. »Auf die Knie, du Scheißkerl.«

U.S. Army Rangers suchen in Zweierteams nach Überlebenden und stellen den Tod der Übrigen fest. Einer der beiden Rangers tritt zurück, die Waffe weiter auf ihn gerichtet, während der andere ihn nach Sprengstoff abtastet. Dann packt er Haroon am Hemd und zerrt ihn auf die Knie. Das Hemd wird ihm brutal vom Körper gerissen, die Hände fesseln sie ihm mit Kabelbindern auf den Rücken.

Er kennt den Grund für den Angriff der Rangers, weiß, hinter wem sie her sind. Der Mann steht ganz oben auf der Fahndungsliste der meistgesuchten Männer: Muhsin al-Bakhari.

Haroon versucht sich zu orientieren. Sein Körper ist durch den plötzlichen Überfall wie gelähmt, seine Gedanken sind in heilloser Auflösung. Er befindet sich im Norden des Sudan. Es ist Anfang Juni. Kurz vor Mitternacht. »Kiff! Kiff!«, herrscht ihn der Ranger an, zerrt ihn auf die Beine. Eine schwarze Kapuze wird ihm über den Kopf gestülpt, und er stolpert auf wackligen Beinen voran, gestützt von der Hand des Rangers unter seiner Achsel.

Sorg dafür, dass sie dich niemals lebend kriegen, hatte man ihm eingeschärft. Sie werden dich foltern. Sie werden deinen Geist verwirren. Sie bringen dich nach Guantánamo Bay und zwingen dich, deine Brüder zu verraten.

Kämpfe und stirb in Würde, hatte es geheißen.

Doch in diesem Fall war jeder Widerstand zwecklos. Die Amerikaner wollten kein offenes Gefecht, sie waren auf ein Massaker aus.

Ram Haroon erinnert sich an eine weitere Empfehlung, die man ihm mitgegeben hat, allerdings in Abwesenheit der Anführer. Zeig ihnen deine leeren Hände, und sie werden dich nicht töten.

Er hört das Wuup, Wuup der Rotoren eines Chinook-Helikopters, während sie ihn vorwärtsstoßen und zu einem leichten Trab zwingen. Sie nähern sich dem Chinook, er spürt den heftigen Wind von den Rotoren, die direkt über ihm kreisen, und eine Hand drückt seinen Kopf nach unten.

Jemand dreht ihn um und zwingt ihn, sich auf den kalten Aluminiumboden im Inneren des Hubschraubers zu setzen. Er zittert. Die Rotoren drehen sich schneller und lauter, der Helikopter schwankt – und obwohl Haroon sitzt, kippt er zur Seite und stößt gegen den Lauf eines auf ihn gerichteten Gewehrs. Der Hubschrauber schwankt erneut und hebt ab.

Er spürt eine Stiefelspitze an seinem Arm. »Hal Tatakalm Alingli’zia?«, brüllt ein Amerikaner in passablem Arabisch. »Ma Ismok?«

»Zulfikar«, antwortet er erschöpft. »Sorirart Biro’ aitak.«

Ein Moment verstreicht. Die Amerikaner sprechen aufgeregt miteinander. Die Rangers haben allen Anlass zu feiern. Ein Schwindel überfällt Ram Haroon, das Schwanken des Helikopters und der Gestank nach verbranntem Fleisch, der immer noch in seiner Nase hängt, lassen ihn würgen. Sie sind bester Laune, diese Amerikaner. Auf diesen Moment haben sie seit Jahren gelauert – die Festnahme von Muhsin al-Bakhari. Ein Sieg, von dem sie noch ihren Enkelkindern berichten werden.

Wo sie ihn jetzt hinschaffen, weiß er nicht. Die wenigen Überlebenden haben sie sofort abtransportiert. Auch denjenigen, nach dem sie so dringend gefahndet haben. Zurück bleibt ein Ort der Verwüstung und des Todes. Über dreißig massakrierte islamische Soldaten.

Und dann fällt Ram Haroon etwas ein. Er erinnert sich an die Frau auf dem amerikanischen Flughafen vor vier Tagen. McCoy, richtig, so war ihr Name. Die Frau auf dem Flughafen wusste, was hier geschehen würde.

Haroon schüttelt stumm den Kopf. Vielleicht werden sie auch ihn nach Guantánamo Bay schaffen, gemeinsam mit den anderen. Er wird seine Heimat niemals wiedersehen. Sein Leben wird nie mehr so sein, wie es einmal war.

Drei Tage zuvor

Dienstag, 1. Juni

McCoy weiß so gut wie alles über ihn. Sie kennt seine Namen – den echten ebenso wie seinen Decknamen. Sie weiß, dass seine Eltern aus Pakistan stammen, und sie könnte das nach entsprechenden Recherchen in Archiven zwischen hier und Islamabad auch nachweisen. Sie kennt die CIA-Akte, die ihn als ein Mitglied der Befreiungsfront ausweist, einer Terrororganisation, die innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als neunhundert unschuldige Zivilisten getötet hat. Was er natürlich abstreiten wird, wenn sie ihn danach fragt. Ihr ist bekannt, seit wann er sich in ihrem Land aufhält und dass er an einer staatlichen Universität einen Aufbaustudiengang in Internationaler Ökonomie absolviert. Und sie ist darüber informiert, dass er vor kurzem einen Flug nach Paris gebucht hat. Schon zehn Minuten nachdem er das Ticket gekauft hatte, hat sie davon erfahren.

Jane McCoy steht mit ihrem Partner Owen Harrick und dem zuständigen BICE-Beamten, einem Mann namens Pete Storino, in dem kleinen, mit Monitoren gespickten Überwachungsraum des Flughafens.

McCoy hat die letzten zehn Minuten damit zugebracht, Storino zu besänftigen und ihm zu erklären, warum sie ihn nicht einweihen darf. Sie hat ihm mehrere Telefonnummern gegeben, um sich alles noch mal von ganz oben bestätigen zu lassen. Trotzdem gefällt Storino die Sache nicht, und ihre Person gefällt ihm ganz offensichtbar auch nicht. Diese BICE-Typen fühlen sich in letzter Zeit immer ziemlich schnell auf den Schlips getreten. Im Zuge der großen Umstrukturierung unter der Oberaufsicht der Homeland Security wurde Storinos Arbeitgeber, die Einwanderungs- und Zollbehörde, in Bureau of Immigration and Customs Enforcement, kurz BICE, umbenannt. Das behagt den Jungs gar nicht, weil sie jetzt überall nur noch »BICE-Beamte« heißen. Den Beifall des FBI findet es auch nicht, weil sie den Titel »Bureau« seit jeher für sich gepachtet haben und ihn mit niemandem teilen wollen. Und die Behörden, die nicht in das neue BICE-Acronym mit einbezogen wurden, wie die Coast Guard und die Border Patrol, sind sauer, weil man sie mal wieder übergangen hat. Es existiert zwar das Gerücht, die ehemalige Zollbehörde werde demnächst in Bureau of Investigation and Criminal Enforcement umgetauft, und unter Beibehaltung des Kürzels werde ihr Tätigkeitsbereich etwas weiter ausgelegt, aber McCoy glaubt das erst, wenn sie es mit eigenen Augen gesehen hat.

»Ich rufe jetzt diese Nummern an«, sagt Storino zu McCoy, wie ein gekränktes Kind, das droht, mit seiner Mami zu telefonieren.

»Ausgezeichnet«, erwidert sie. »Und ich gehe dann rein. Vorausgesetzt, Sie sind einverstanden.« Bei der letzten Bemerkung zwinkert sie ihrem Partner zu.

»Meinetwegen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.« Storino schlägt die Tür hinter sich zu.

McCoy beugt sich vor und beobachtet den Monitor, der den Raum mit dem Verdächtigen zeigt. Der Mann sitzt betont lässig mit überkreuzten Beinen auf seinem Stuhl. Eine Hand ruht auf dem rechteckigen Tisch. Gelegentlich wirft er einen Blick auf seine Armbanduhr und schüttelt den Kopf. Er ist nicht dumm. Er weiß genau, dass er beobachtet wird. Er will den Eindruck vermitteln, er sei lediglich ein harmloser pakistanischer Student, empört über die rassistischen Schikanen bei der Grenzkontrolle, und kein gefährlicher Schurke, der nervös seiner Befragung durch staatliche Behörden entgegensieht.

McCoy und Harrick verlassen den Überwachungsraum und marschieren durch den schmalen Flur zum Vernehmungszimmer. McCoy atmet tief durch, nickt ihrem Partner zu und öffnet die Tür.

»Mr. Haroon«, begrüßt sie ihn, während sie den Raum betritt und Platz nimmt. »Ich bin Special Agent Jane McCoy. Und das hier ist Special Agent Owen Harrick. FBI.«

Ram Haroon ist schlank, aber durchtrainiert. Er hat pechschwarzes, ölig glänzendes Haar und ein langes milchkaffeefarbenes Gesicht. Sein Alter scheint mit dem im Pass übereinzustimmen – sechsundzwanzig. Er mustert sie beide schweigend aus tiefschwarzen Augen.

»Sie fliegen nach Paris?«, fragt sie.

Er starrt sie an, als sei die Antwort offensichtlich. Schließlich ist er im Besitz eines Business-Class-Tickets für den Flug in fünfundvierzig Minuten.

»Warum Paris?«, will sie wissen. »Und sagen Sie jetzt nicht, wegen des Eiffelturms.«

Scheinbar belustigt wendet er den Blick ab und demonstriert ihr damit, wie entspannt er ist. Nur den wenigsten Verdächtigen gelingt das. Die meisten brauchen bloß »FBI« zu hören, und schon kriegen sie weiche Knie.

»Ist Paris die Endstation Ihrer Reise, Mr. Haroon?«

Der Mann seufzt, richtet sich in seinem Stuhl auf und fixiert sie. »Ich besitze ein Rückflug-Ticket«, erwidert er. Natürlich. Schließlich hat er eine entsprechende Ausbildung genossen und weiß, dass man niemals einen einfachen Flug bucht. Ebenso gut könnte er ein Hinweisschild hochhalten: »Vorsicht, Terrorist«.

Ram Haroons Rückflug ist für Ende Juli gebucht. Sie weiß das, und er weiß, dass sie es weiß. Ebenso ist ihm klar, dass sich ihre Frage nicht auf seinen Rückflug bezogen hat.

»Ist Paris Ihr endgültiges Ziel?«, wiederholt sie ihre Frage.

»Was spielt das für eine Rolle?« Er spricht mit einem deutlichen arabischen Akzent, verfügt aber offensichtlich über gute Englischkenntnisse.

»Möchten Sie Ihren Flug rechtzeitig erreichen?«

»Natürlich.«

»Dann beantworten Sie bitte meine Fragen.«

Er starrt eine Weile Janes Partner an. »Ich mache dort Urlaub«, erwidert er schließlich.

»Verstehe.« Sie nickt ihrem Partner zu, als sei der Punkt damit hinreichend geklärt. »Wie lief’s an der Uni in diesem Frühjahr? Hatten Sie ein gutes Semester?«

Zum ersten Mal lächelt er. Er beugt sich vor, stützt die Ellbogen auf den kleinen Tisch. »Trimester«, verbessert er sie.

Sie erwidert sein Lächeln.

»Und es lief ausgezeichnet. Danke der Nachfrage.«

»Prüfungen gut bestanden?«

Er schüttelt den Kopf.

»Was war Ihr Lieblingsseminar?«

Er überlegt einen Augenblick. »Sozialismus im 20. Jahrhundert.«

»Was haben Sie da gemacht – einen Test? Ein Referat?«

Er schließt kurz die Augen. »Eine Hausarbeit.«

»Bei welchem Professor?«

»Rosenthal.«

»Wann war die Abschlussprüfung?«

»Oh – vor fünf Tagen.«

»Wo? In welchem Klassenraum?«

»Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich habe eine Hausarbeit geschrieben.«

Jane McCoy lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Sie ist keineswegs überrascht über die Promptheit, mit der seine Antworten kommen. »Ihr Name ist im Computer mit einem Fahndungshinweis versehen, Mr. Haroon. Wussten Sie das?«

Er zuckt mit den Schultern.

»Haben Sie eine Ahnung, warum?«

»Vermutlich weil ich aus einem arabischen Land stamme«, erwidert er. »Wir sind alle Terroristen. Wussten Sie das nicht?«

»Schön, dass Sie’s mit Humor nehmen.« Sie lächelt ihren Partner an, dann nickt sie in Haroons Richtung. »Welches Seminar mochten Sie noch? Außer das mit dem Sozialismus?«

»Sie haben mir alle gefallen.«

»Sie mochten alle gleich gerne?«

»Ja. Aber da Sie so großes Interesse an meinem Studium haben, sagen wir doch einfach – Internationaler Schutz der Menschenrechte.«

»Das hat Ihnen gefallen?«

»Ja, hat es.«

»Schutz der Menschenrechte. Was hat man Ihnen da beigebracht? Ist das eine gute Sache?«

»Eine sehr gute Sache. Vielleicht hätten Sie diesen Kurs ebenfalls belegen sollen.«

Der Kerl schlägt genau den richtigen Ton an. Ein wenig empört, aber nicht auf Konfrontationskurs. Nichts Überzogenes. Keine Anzeichen von Wut, aber auch nicht eiskalt. Der perfekte Mittelweg.

»Nennen Sie mir noch eine Vorlesung«, fordert ihn McCoy auf.

»Noch eine? Na gut. Rechtsprechung in der Europäischen Union.«

»Wer hat sie gehalten?«

»Professor Vogler.«

»Wo fand die Vorlesung statt?«

Haroon seufzt. Er streicht sich kurz mit den Fingern über die geschlossenen Augen. »Im Smith-Auditorium.«

»Treffen Sie sich in Paris mit Freunden?«

»Nein.«

»Ein echter Single-Trip, was?«

»Ich werde dort alleine sein, wenn Sie das meinen. Ich kenne mich nicht so gut mit Ihren Ausdrücken aus.«

»Oh, Sie beherrschen unsere Sprache besser als ich, Mr. Haroon.« McCoy macht es sich in ihrem Stuhl bequem, als richte sie sich auf ein längeres Gespräch ein. »Versuchen wir es mit ein paar anderen Ausdrücken, die Sie vielleicht besser verstehen. Wie ist es mit – Befreiungsfront?«

Ram Haroon schluckt. Seine Miene versteinert. Man muss nur die Augen beobachten. Die meisten Menschen können den Mund und die Hände kontrollieren, aber die Augen bewegen sich völlig unwillkürlich.

Eigentlich müsste er jetzt wütend werden, denkt McCoy. Ein pakistanischer Staatsbürger, den man auf einem amerikanischen Flughafen festhält und zu Unrecht beschuldigt, der Befreiungsfront anzugehören, müsste getroffen und empört reagieren.

»Ich bin kein Mitglied der Befreiungsfront«, erklärt er ruhig.

»Aber Ihr Vater ist es, richtig?«

»Mein Vater war Teppichhändler. Er ist gestorben. Und er war kein Mitglied der Befreiungsfront.«

»Ihr Befreiungskrieger mögt uns Amerikaner nicht sonderlich, stimmt’s? Und die übrigen Industrienationen mögt ihr auch nicht. Ihr besucht zwar unsere Schulen, benutzt unsere Computer und Handys, aber ihr hasst uns.«

Er durchbohrt sie mit Blicken, schluckt den Köder aber nicht.

»Ich bin kein Mitglied der Befreiungsfront«, wiederholt er.

Jane McCoy blickt zu ihrem Partner, der die Augenbrauen hebt.

»Wenn Sie bitte einen Moment hier warten würden«, sagt McCoy – als hätte Haroon eine andere Wahl.

Die beiden Regierungsbeamten verlassen schweigend das Zimmer. Noch bevor sie den Überwachungsraum erreichen, wendet sich Agent Harrick leise an McCoy.

»Überzeugend?«, fragt er.

»Überzeugend genug. Seine Noten an der Uni sind exzellent.« Sie blickt zurück zu der geschlossenen Tür, hinter der Ram Haroon sich vermutlich einen Reim auf ihr Gespräch zu machen versucht. »Wir haben keinerlei Handhabe gegen ihn. Keine Hinweise auf eine Straftat. Außerdem verlässt er das Land und beantragt nicht die Einreise.«

»Ja«, pflichtet ihr Harrick bei. »Das stimmt.«

Als sie sich dem Monitorraum nähern, tritt Pete Storino aus der Tür. Er hat die Vernehmung mitverfolgt, kein Zweifel.

»Sie lassen ihn also laufen«, beschwert er sich bei McCoy.

»Wir haben keinerlei rechtliche Handhabe, ihn festzuhalten.«

»Was nicht bedeutet, dass wir es nicht können.«

Vermutlich hat er damit Recht. Und sie spürt, wie sehr Storino diesen Umstand genießt. Macht hat etwas äußerst Verführerisches. Einen Verdächtigen zu observieren, einen Haftbefehl zu vollstrecken, einen arabisch aussehenden Mann grundlos in Gewahrsam zu nehmen – im Grunde alles Variationen des gleichen Themas. Man lässt die Muskeln spielen, man demonstriert, welche Befehlsgewalt einem die Institution verleiht.

»Sie besitzen nicht das geringste Recht dazu, ihn hier schmoren lassen«, bemerkt Agent Harrick.

McCoy wirft ihrem Partner einen Seitenblick zu. Das ist weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt für eine Grundsatzdiskussion.

»Tja, scheiß auf das Bureau, was?«, meint Storino und scheint damit seine eigene Behörde und nicht die McCoys zu meinen. »Und der Kerl kommt einfach ungeschoren davon.«

»Tut mir leid wegen der ganzen Aufregung.« McCoy hebt entschuldigend die Hände.

»Und so was nennt sich dann Kooperation unter Behörden. Dass ich nicht lache.«

»Nicht meine Schuld, Pete.«

»So eine miese Nummer hätte ich der NSA zugetraut, vielleicht sogar der CIA. Aber nicht euch.«

»Wir müssen los, Pete. Danke für Ihre Unterstützung.«

Storino nickt langsam und kneift dann die Augen zusammen. »Ich hab Sie in der Glotze gesehen. Vor ein paar Wochen. Das waren doch Sie, oder täusch ich mich?«

»Ja, ich hatte einen kleinen Auftritt«, gibt sie zu.

»Allison Pagone. Die Schriftstellerin. Hat diesen Typen kaltgemacht.«

»Sie wurde noch nicht rechtskräftig verurteilt, aber …«

»Hat sich selbst’ne Kugel verpasst, bevor’s dazu kam«, unterbricht sie Storino. »Ich dachte, Sie wären bei der Korruptionsbekämpfung. Bei dieser Geschichte ging’s doch um die Bestechung von Politkern, oder? Ein paar Gesetzgeber haben sich kaufen lassen.«

»So was in der Art.«

»So was in der Art«, äfft Storino sie nach. »Aber heute sind Sie fürs CT unterwegs.«

Er meint das Counterterrorism Squad, die Spezialeinheit für Terrorbekämpfung.

»Und was hat die Ermordung eines Lobbyisten mit diesem Haroon-Typen zu tun?«

»Ich erledige einfach nur die Jobs, mit denen mein Boss mich beauftragt. Und heute war eben die Überprüfung eines verdächtigen ausländischen Staatsbürgers an der Reihe.«

Storino wirkt nicht überzeugt. »Hören Sie, Agent McCoy …«

»Sie können ruhig Jane sagen.«

»… wenn Sie Ihr Geheimnis unbedingt für sich behalten wollen, meinetwegen. Aber versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen.«

McCoy seufzt. »Also, nochmals vielen Dank, Pete. Die ganze Geschichte tut mir aufrichtig leid. Aber ich mache hier auch nur meinen Job.«

»Sie denken, der Kerl hat Allison Pagone umgelegt«, sagt er. »Sie glauben nicht an Selbstmord.«

»Pete …«

»Ein Pakistani, nach dem gefahndet wird, latscht einfach unbehelligt durch meinen Flughafen. Jemand vom Heimatschutz in Washington erklärt mir, ich soll einfach Ihre Anweisungen befolgen. Und keiner hält es für nötig, mir mitzuteilen, was zum Teufel hier abläuft.«

»Sie haben was bei mir gut«, erwidert McCoy. »Okay? Ich meine es ernst. Kommen Sie jederzeit auf mich zu.« Sie blickt auf ihre Uhr. »Er wird seinen Flug verpassen.«

»Oh, das täte mir aber leid.«

McCoy wirbelt herum, baut sich vor Storino auf und rammt ihm den Finger in die Brust. »Es würde Ihnen definitiv leidtun, Agent Storino. Haben wir uns verstanden?«

Storino starrt erst McCoy und dann ihren Partner an. Langsam breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Immer wieder nett, mit euch Leuten vom FBI zusammenzuarbeiten.«

»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.« McCoy dreht sich abrupt um und marschiert den Flur hinunter. »So ein Arsch«, murmelt sie, als sie außer Hörweite sind. »Als hätte ich nicht schon genug Scheiße an der Backe.«

»Janey, deine Ausdrucksweise.« Harrick grinst.

Die beiden Beamten verlassen das Flughafengebäude und machen sich auf den Weg in die City zum Federal Building, wo ihr Vorgesetzter ungeduldig ihren Bericht erwartet. Jane schließt für einen Moment die Augen, während sie zurück zu ihrem Wagen chauffiert werden. Menschen sind zu Tode gekommen, und sie versucht angestrengt, sich nicht zu viel von der Verantwortung dafür aufzuladen. Sie darf sich nicht von Trauer und Mitgefühl niederdrücken lassen. Man muss die Toten beklagen und dann den Kampf wiederaufnehmen, um größeres Unglück zu verhindern. Dieser Satz hat sie die ganze letzte Zeit aufrecht gehalten, er war so etwas wie ihr innerer Motor. Noch ist ihr Auftrag nicht abgeschlossen. Auch wenn das Ende schon greifbar nahe ist. Heute Nacht wird sie zum ersten Mal seit Monaten wieder tief und fest schlafen. Sie wird all den verlorenen Schlaf vom Mai nachholen, als sie nächtelang in ihrem kleinen Schlafzimmer auf und ab tigerte, immer wieder alles durchging und auf mögliche Schwachstellen hin abklopfte.

Ahnt Mr. Ramadaran Ali Haroon, was geschehen wird?

Heute ist der 1. Juni, inoffizieller Sommeranfang. Sie hat einen hektischen Februar hinter sich, einen chaotischen März, einen unglaublich spannungsreichen April. Und der Mai, der Monat, der gerade zu Ende gegangen ist, hat ihr die womöglich härtesten einunddreißig Tage ihres Lebens beschert.

Aber es ist fast vorüber. Schon bald werden die Verhaftungen vorgenommen, und damit ist ihr Teil der Operation abgeschlossen. Was danach geschieht, liegt nicht mehr in ihrer Hand. Sie hat ihren Job erledigt. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand.

Mai

Sechzehn Tage zuvor

Sonntag, 16. Mai

Die Trauergesellschaft besteht nur aus wenigen Menschen, was in gewisser Weise überraschend ist. Aber die Familie wollte unter sich bleiben, und ihren Vorkehrungen ist es zu verdanken, dass bloß zwei Reporter den Weg hierher gefunden haben. Vor allem der Verzicht auf eine Trauermesse hat wohl eine größere Medieninvasion verhindert. Die meisten Journalisten haben ihr Hauptaugenmerk auf das Gotteshaus gerichtet, das Allison Pagone seit ihrer Kindheit besuchte. Zeit und Ort der Beisetzung sind ihnen dabei offensichtlich entgangen.

Es ist ein hübsches Fleckchen Erde. Ein Hektar herrliches Land, säuberlich getrimmte Rasenflächen, gepflegte Gräber. Das neue, zweistöckige Granitmausoleum erhebt sich etwas abseits, in einem schattigen Bereich im Nordwesten. Wenn Jane McCoy einmal das Zeitliche segnet, wird sie sich von ihrem schmalen Gehalt nicht so ein prächtiges Grab leisten können.

Von ihrem Platz hinter dem Steuer der Limousine beobachtet McCoy durch dunkel getönte Scheiben die Umgebung. Vor allem die Ausgänge. Wobei es im Grunde nur einen einzigen gibt. Eine schmale Straße windet sich vom Haupteingang aus durch den gesamten Friedhof und verlässt ihn an gleicher Stelle wieder.

Es ist ein wunderschöner Tag für ein Begräbnis, falls es so etwas überhaupt gibt. Einer dieser Tage, an denen man ständig die Augen vor der Sonne zukneifen und blinzeln muss. Worüber sich allerdings niemand so recht beschweren mag, nachdem von Januar bis April eine durchgehende graue Wolkendecke auf die Stadt gedrückt hat. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die fünfzehn Grad sind die Menschen heute optimistisch gekleidet, in der Hoffnung, dass dies der Vorbote einer längeren Schönwetterphase ist und kein Einzelfall bleibt.

Die Szenerie erinnert McCoy an den ersten Besuch am Grab ihrer Mutter. Damals war sie dreizehn und kaum fähig, den Verlust zu begreifen. Sie weiß noch, wie sie sich über das gleißende Sonnenlicht empörte, das den Grabstein ihrer Mutter umflutete, als wollte irgendwo irgendjemand ihren Schmerz verhöhnen, indem er diesen schrecklichen Tag in einen so strahlenden Glanz tauchte.

Die Limousine parkt auf einem schmalen Weg, kaum mehr als ein paar Schritte vom Grab entfernt. Jane McCoy öffnet das Fenster einen Spalt, um dem Pfarrer zu lauschen.

»Allison Pagone.« Der Pfarrer hängt den Worten einen Moment nach. Vermutlich hat er im Laufe der Jahre ein persönliches Verhältnis zu Allison aufgebaut.

»Allison Pagone war ein wertvoller Mensch. Eine Frau beseelt von einem tiefen Glauben.« Der Geistliche, ein älterer, dicklicher Mann mit einem dünnen Bärtchen, späht für einen Moment hinauf in den Himmel, dann sammelt er sich wieder. »Sollen wir eine Frau ausschließlich nach dem letzten Jahr ihres Lebens beurteilen oder nicht vielmehr auch nach den vorangegangenen siebenunddreißig? Behalten wir nur die Fehler im Gedächtnis, die sie in einem schwierigen Augenblick ihres Lebens machte, oder erinnern wir uns auch an all die Hingabe, Liebe und Opferbereitschaft, mit der sie sich um ihre Familie und ihre Freunde kümmerte? Können wir vergeben?«

Gute Frage. Für eine FBI-Beamtin gehört Vergebung nicht unbedingt zu ihrem Spezialgebiet. Ihr Job ist die Aufklärung von Verbrechen und manchmal ihre Verhütung. Niemand bittet sie je um Absolution, und sie bietet sie auch nicht an. Allein schon die Idee von der Vergebung der Sünden empfindet sie als abwegig. Sie konnte nie viel mit dem Philosophieunterricht an der Uni anfangen – die Beschäftigung mit Fragen, die nicht beantwortet werden können – und noch viel weniger mit Religion – die Beschäftigung mit Antworten, die nicht hinterfragt werden dürfen. Sie zog die Kurse in Kriminalrecht vor. Dieses Verhalten ist richtig, jenes falsch. Ihr hat nie wirklich eingeleuchtet, wie ein Moment der Buße jemanden von Jahren der Sünde lossprechen kann oder warum ein Bekenntnis der Reue zahllose Verbrechen ungeschehen machen soll. Das ist einfach nicht ihre Art zu denken.

»Wie ich solche Orte hasse«, dringt es aus ihrem Ohrhörer. Es ist Owen Harrick, der im Leichenwagen vor ihr hockt.

Jane McCoy späht hinüber zum Grab. Allisons Ex-Mann Mateo Pagone und ihre zwanzigjährige Tochter Jessica Pagone sind die Einzigen, die als nächste Angehörige sitzen. Allisons Eltern sind bereits gestorben, und als Einzelkind hat sie weder Geschwister noch andere nähere Verwandte. Die übrigen Trauergäste sind Nachbarn, Freunde aus der Kirchengemeinde sowie eine Lektorin ihres New Yorker Verlags. Die Frau vom Verlag trauert vermutlich am meisten. Allison Pagone war eine erfolgreiche Bestsellerautorin.

McCoy mustert erneut Allisons Ex-Mann Mat Pagone. Er trägt einen perfekt geschnittenen schwarzen Anzug und eine silberne Krawatte. Konzentriert blickt er in die Ferne. Er hält die Hand seiner Tochter Jessica, die mit rot umränderten Augen ebenfalls starr geradeaus schaut.

McCoy spricht in das Mikro an ihrem Kragen. »Siehst du ihren Mann?«

Owen Harrick meldet sich. »Klar.«

»Macht nicht den Eindruck, als ob ihn die Geschichte allzu sehr berührt. Immerhin war sie seine Frau.«

»Ex-Frau«, stellt Owen richtig.

»Wie kaltherzig von dir, Harrick«, tadelt sie ihn, kichert aber leise.

»Er wirkt eher gelangweilt als traurig«, pflichtet er ihr bei. »Also, was tun wir?«

Die Trauergesellschaft beginnt sich aufzulösen. Die Zeremonie hat kaum mehr als fünfzehn Minuten in Anspruch genommen. Der Sarg war bereits geschlossen und im Grab versenkt, als die Angehörigen eintrafen. Mat Pagone erhebt sich, Hand in Hand mit seiner Tochter. Gemeinsam nehmen sie eine Schaufel Erde und werfen sie auf den Sarg.

Vier Tage zuvor

Mittwoch, 12. Mai

McCoy springt aus dem Wagen, noch ehe ihr Partner ihn auf Allison Pagones Auffahrt zum Stehen gebracht hat. Sie rennt die Stufen zur Eingangstür hinauf und späht durch die Fenster. Nachdem sie mehrfach die Klingel gedrückt hat, klopft sie laut.

»Mrs. Pagone«, ruft sie. »Hier ist Special Agent McCoy.«

Sie dreht sich zu Harrick um. Er ist um den Mercury herumgelaufen, zu Allisons Garage.

McCoy klopft erneut. »Allison«, wiederholt sie lauter. Sie blickt auf die Uhr. Es ist kurz vor sieben. Auf der Straße führen Nachbarn ihre Hunde aus oder joggen vor der Arbeit. McCoy liebt es, morgens zu joggen, aber leider ist ihr dieser Genuss heute versagt geblieben.

»Ihr Auto steht in der Garage«, sagt Harrick.

Sie starren sich einen Moment lang an. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln für das weitere Vorgehen.

»Hintertür«, befiehlt McCoy.

Die Entscheidung liegt auf der Hand. Wahrscheinlich haben sie bereits das Misstrauen der Nachbarn geweckt, als sie mit ernsten Gesichtern und ihren blauen FBI-Jacken auf Allison Pagones Villa zustürmten. Besser, sie vermeiden jedes weitere Aufsehen und gehen auf der Rückseite rein. Außerdem sind Hintertüren erfahrungsgemäß leichter aufzubrechen.

Sie lässt den Kofferraum des Mercury Sable aufschnappen und schnappt sich ihre MagLite, eine massive, schwarze Taschenlampe. Natürlich könnte sie auch einen Richter anrufen und einen Durchsuchungsbefehl beantragen. Es gibt einiges, was dafür spräche. Aber McCoys Vorahnung, etwas Schlimmes könnte in dem Haus geschehen sein, beruht nicht auf handfesten Beweisen. Außerdem müsste sie dem Richter gegenüber sehr vorsichtig bei der Angabe von Gründen sein. Ganz zu schweigen davon, dass die Nachricht durchsickern und die Medien auf den Plan rufen könnte. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass nirgendwo in der Straße Reporter parken.

Nein, es bleibt keine Zeit für formale Nettigkeiten. Hier ist Gefahr im Verzug. Was bedeutet: Es müssen augenblicklich Maßnahmen ergriffen werden, um drohende Schäden abzuwenden – sei es die Zerstörung von Beweismaterial, schwere körperliche Verletzungen oder gar Tod. Selbst die Gerichte, als Wächter der Verfassung und Kontrollinstanzen polizeilicher Gewalt, halten in Notfällen einen Durchsuchungsbeschluss nicht für erforderlich. Gefahr im Verzug ist eines der hilfreichsten Instrumente des FBI-Agenten. Und jeder, der Allison Pagones Nachricht auf McCoys Mailbox letzte Nacht gehört hätte, hätte ohne Zögern zugestimmt, dass hier höchste Gefahr droht.

Auf der Terrasse schlägt Jane McCoy mit ihrer MagLite gegen das Glasfenster der Hintertür. Die Scheibe splittert gegen den kleinen Vorhang dahinter. McCoy kratzt die verbleibenden Stücke aus dem Rahmen und greift vorsichtig hindurch, um von innen zu öffnen.

Sie stößt die Tür auf und wartet. Kein Alarm. Allerdings hat sie bei ihrem letzen Besuch einen Einbruchsmelder bemerkt. Schließlich wäre es geradezu fahrlässig von Allison Pagone, sich nicht auf diese Weise zu schützen. McCoy entdeckt das Bedienfeld der Alarmanlage an der Wand. Nichts. Weder ein akustischer noch ein stiller Alarm. Die Anlage ist nicht scharf gestellt. Durch die Küche betritt sie den kleinen dunklen Salon. Sie bemerkt die burgunderfarbene Couch, auf der Allison Pagone bei ihrem letzten Gespräch saß.

»Allison Pagone!«, sagt sie laut. »Hier ist das FBI!«

McCoy lauscht, aber nichts rührt sich.

»Special Agent McCoy und Special Agent Harrick vom FBI!«

»Vielleicht ist sie nicht zu Hause«, bemerkt Harrick.

McCoy schüttelt den Kopf. »Nein. Ihr Auto steht doch in der Garage. Sie ist da. Du hättest diese Nachricht hören sollen. Sie klang so … Himmel, warum hab ich nur …«

»Keine Panik, Jane. Noch ist nichts passiert.« Harrick sieht sich um, ruft Allison Pagones Namen.

»Ich hab ein verdammt ungutes Gefühl.« McCoy durchquert einmal das gesamte Erdgeschoss, bis sie im Salon wieder auf Harrick trifft. »Ich schau mal nach oben.«

McCoy ruft mehrfach nach Allison Pagone, während sie die Stufen hinaufsteigt. »Hier ist das FBI. Jane McCoy vom FBI.« Keine Antwort. Die Lichter sind an. Lichter, die normalerweise brennen, wenn abends jemand zu Hause ist.

Sie betritt das Schlafzimmer. Das Bett ist gemacht. Die Deckenlampe ist ausgeschaltet. Ebenso die Nachttischlampe. Aber es fällt Licht vom Badezimmer herein.

»Allison Pagone?« Jane strafft sich. »Special Agent McCoy, FBI«, sagt sie mit zunehmender Dringlichkeit. »Sind Sie da drinnen?«

Sie tut ein paar Schritte auf das Bad zu, dann zögert sie kurz. Nachdem sie sich noch einmal umgesehen hat, streckt sie langsam den Kopf durch die Tür. Allison Pagone liegt reglos in der Badewanne, der Kopf ist ihr auf die Brust gesunken. Sie trägt einen Pyjama. Ihre linke Hand ruht auf ihrer Brust, in den Fingern hängt locker eine Pistole. Hinter Pagones Kopf sind die Kacheln tiefrot bespritzt.

»O nein.« McCoy taumelt ein paar Schritte zurück und setzt sich aufs Bett. »Was hab ich getan?«

Owen Harrick kommt herein und mustert sie fragend.

»Sie ist da drin.« McCoys Stimme ist ausdruckslos. Sie nickt in Richtung Bad. Harrick geht langsam hinüber und betritt den Raum. Seine hörbare Reaktion unterscheidet sich nur unwesentlich von ihrer. Er bleibt eine Weile drinnen, vermutlich, um die Leiche genauer zu begutachten.

McCoy sieht sich im Schlafzimmer um. Auf dem Nachttisch befinden sich ein auf antik getrimmtes Telefon, ein Wecker und eine Lampe. Der Raum hat in etwa die Deckenhöhe einer Kathedrale, sicher an die sechs Meter. Allein der begehbare Wandschrank ist so groß wie McCoys gesamtes Schlafzimmer. Sie denkt an die Nachricht, die Allison Pagone gestern Abend auf ihrer Mailbox hinterlassen hat – vor nicht ganz neun Stunden.

Harrick tritt aus dem Bad und starrt McCoy an. Einen Moment lang steht er einfach nur schweigend da. »Sie ist sicher schon ein paar Stunden tot«, sagt er schließlich.

»Ja.«

»Sie hat einen Revolver in der Hand.« Harrick blickt zurück zum Bad. »Keine Fingerabdrücke auf den Kacheln. Handtücher alle ordentlich aufgehängt. Sie hat einen Verband an der rechten Hand, aber der ist vermutlich schon ein paar Tage alt. Soweit ich es beurteilen kann, keine Anzeichen eines Kampfes oder äußerer Gewaltanwendung …«

»O Himmel, Owen, sie hat sich selbst erschossen.« McCoy schüttelt den Kopf. »Hier gibt’s keine mysteriösen Umstände.« Sie hebt hilflos die Hand. »Ich hab’s verbockt, Owen. Ich hab die ganze Geschichte vermasselt.«

Harrick atmet tief durch und setzt sich neben McCoy auf das Bett. »Sie war eine Mörderin«, sagt er. »Und sie hat noch ein paar andere Dinge zu vertuschen versucht. Wir wissen das. Sie hat selbst einen Schlussstrich gezogen.«

»Von außen betrachtet, vielleicht.«

»Nicht nur von außen betrachtet. Sie hat sich das selbst eingebrockt. Du hast nur deinen Job gemacht, Jane. Sie hat einen Mann ermordet. Du und ich, wir wissen das.«

McCoy steht auf, öffnet das Fenster gegenüber vom Bett und saugt die frische Luft ein.

»Sie wäre mit ziemlicher Sicherheit verurteilt worden und in der Todeszelle gelandet«, fügt Harrick hinzu. »Du trägst nicht die geringste Schuld.«

»Du hast ihre Nachricht nicht gehört.« McCoy schaut hinaus in den Garten. Allisons Grundstück ist für Innenstadtverhältnisse ausgesprochen großzügig bemessen. Diese Wohngegend im Nordwesten ist gepflegt, aber nicht übermäßig teuer. Viele Kinder auf den Straßen, Rasenmähergeräusche und Grillabende. Fast schon wie in den billigeren Vororten. Vermutlich kann man von der Terrasse aus einen Baseball bis zur nächsten Vorortsiedlung schlagen. Ein Viertel, das von Menschen bevorzugt wird, die wegen ihres Berufs innerhalb der Stadtgrenzen bleiben müssen – Lehrer, Cops, Feuerwehrleute, städtische Angestellte -, aber trotzdem gerne ein eigenes Häuschen mit Garten besitzen. Der soziale Status der Pagones liegt zwar um einiges höher als der ihrer Nachbarn, doch da Allisons Ex-Mann Mat in ein paar städtischen Ausschüssen sitzt, waren sie gezwungen, sich in der Stadt niederzulassen. McCoy hat bei irgendeiner Gelegenheit aufgeschnappt, dass Allison sich vor allem wegen der Nachbarn für diese Gegend entschieden hat. Sie fand die Leute hier wohl netter als in den schickeren Innenstadtvierteln oder unten am See, wo der alte Geldadel residiert. Die Pagones haben zwei nebeneinanderliegende Grundstücke gekauft und darauf ein großes Haus errichtet. Das eigentliche Prunkstück ist jedoch der Garten. Er ist riesig, mit einer großen Terrasse und einem Spielplatz mit Rutschen und Klettergerüsten für ihre Tochter, die dort vermutlich seit zehn Jahren nicht mehr gespielt hat.

Man braucht nur den Besitz eines Menschen zu studieren, seine Familie und seinen persönlichen Hintergrund, und man kann interessante Einblicke in seine Persönlichkeit gewinnen. Einige von McCoys Kollegen schürfen nicht so tief, sie konzentrieren sich lieber auf die Tat und ihre Umstände und fällen keine Urteile über Charakter oder Moral. Sie vermeiden es, die menschliche Seite zu betrachten, vielleicht aus Furcht, das könnte ihnen bei der Ausübung ihrer Arbeit hinderlich sein. Jane McCoy hat das nie begriffen. Wenn man nur das Schwarze sieht und das Weiße ignoriert, entgehen einem die ganzen Grauschattierungen.

»Sie hätte so oder so dran glauben müssen«, hört sie Harrick in ihrem Rücken sagen. »Auf die Art hat sie sich acht bis zehn Jahre Todeszelle und eine öffentliche Hinrichtung erspart.«

McCoy stöhnt leise und wendet sich vom Fenster ab. »Hast du sonst noch was entdeckt?«

»Ich hab die Trophäe gefunden.«

»Die Tro…«

»Die Mordwaffe, Jane. Diese Statue. Sie steht in ihrem Arbeitszimmer.«

»Die Statue von diesem Verein? Dillons Auszeichnung?«

Harrick nickt. »Schaut so aus, als wäre sie vergraben gewesen. Aber sie hat sie wieder ausgebuddelt und zurückgebracht. Sie wollte, dass wir drauf stoßen. Verstehst du? Sie wollte das Rätsel lösen und ihre Sünden beichten, bevor sie sich umbringt. Das war ihre Art, den Mord an Sam Dillon zu gestehen.«

McCoy seufzt. »Würdest du unseren Leuten Bescheid sagen, Owen?«

»Sicher.«

Das Eintreffen ihres Teams vollzieht sich ruhig und unauffällig. Sie parken ihre dunklen Limousinen in der Parallelstraße und kommen durch den Garten. Blutige Tatorte gehören nicht unbedingt zum Routineprogramm des FBI, doch dieser hier erfordert ohnehin keine allzu akribische Arbeit. Sie machen Fotos, nehmen Fingerabdrücke, sammeln Haare und Fasern ein, suchen nach Pulverspuren auf Allisons Schusshand und tragen schließlich ihre verhüllte Leiche auf einer Bahre aus dem Haus. McCoy lässt sich gut eine Stunde Zeit, bevor sie die Cops benachrichtigt, denn in ihrem Gefolge tauchen unweigerlich die Medien auf. Natürlich werden sie früher oder später ohnehin hier aufkreuzen, aber sie will es so lange wie möglich hinauszögern.

Zwei Stunden später, um neun Uhr morgens, steht sie wieder draußen in der frischen, klaren Morgenluft. Ein Frühlingsmorgen ist etwas Herrliches, selbst unter diesen Umständen. Mittlerweile sind auch die Reporter eingetroffen, drängen sich hinter dem Absperrband und brüllen jedem, der halbwegs nach Gesetzeshüter aussieht, ihre Fragen zu. War es Selbstmord? Wo hat man sie gefunden? Hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen?

McCoy starrt sie schweigend durch ihre Sonnenbrille an. So was in der Art, denkt sie, sagt es aber nicht.

Vier Sedans parken inzwischen am Straßenrand. Auch ein paar Nachbarn haben sich vor dem Haus versammelt. Gerüchteweise haben sie natürlich schon von den merkwürdigen Vorgängen in der Pagone-Villa gehört, aber bislang gab es nie einen derartigen öffentlichen Rummel, zumindest nicht seit der Hausdurchsuchung vor einigen Monaten.

Jane McCoy ist ein Mensch, der die Anonymität schätzt. Wie viele FBI-Agenten ist sie für die Medien ein relativ unbeschriebenes Blatt, und Auftritte wie dieser zählen für sie keinesfalls zur täglichen Routine. Sie erledigt ihre Arbeit zumeist unterhalb des Radars der Öffentlichkeit, aber nun steht sie hier, wird fotografiert, und ihre Worte werden aufgezeichnet. Sie tut das lediglich aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus. Sie wartet auf jemanden.

Plötzlich kommt ein metallicblauer Mercedes herangeprescht und bremst scharf am Straßenrand. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Roger Ogren springt heraus. Nach allem, was sie über ihn weiß, erstaunt sie sein protziges Gefährt. Es entspricht weder seiner Persönlichkeit noch seinem monatlichen Gehalt. Aber große Jungs brauchen ihr Spielzeug.

Ogren verriegelt seinen Wagen mit der Fernbedienung an der Schlüsselkette und marschiert dann auf das Haus zu. Er bückt sich unter dem Absperrband durch, verharrt auf dem Rasen, sondiert kurz die Lage und wendet sich dann Jane zu.

»Agent McCoy«, sagt er.

»Sie dürfen Jane sagen, Roger.«

Er stemmt die Hände in die Hüften und befeuchtet seine Lippen mit der Zunge. »Selbstmord?«

Sie nickt. »Kugel in den Mund.«

Er stößt einen tiefen Seufzer aus und scheint ein wenig zusammenzufallen. Ein herber Schlag für ihn. Der Prozess ist in vollem Gange, er hielt schon alle Trümpfe in der Hand, da stirbt ihm die Angeklagte weg.

»Keine Hinweise auf einen Einbruch«, erklärt McCoy. »Keine Spuren irgendwelcher Manipulationen. Pulverrückstände an Hand und Handgelenk.«

Ogren reagiert nicht gut auf die Neuigkeiten. Die Frau, die er vor Gericht in die Zange genommen hat – in den Selbstmord getrieben.

»Sie wollten doch ohnehin auf Todesstrafe plädieren«, bemerkt Jane.

Er fährt sich mit der Hand durchs Haar. »Sie war eine Mörderin. Nur noch zwei Verhandlungstage, und ich hätte es zweifelsfrei nachgewiesen.«

»Ich weiß. Ich habe den Prozess mitverfolgt. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet.«

»Selbstmord.« Einen Moment lang wirkt Roger Ogren völlig ratlos. Er trägt einen Anzug, aber das Hemd steht am Kragen offen. Offensichtlich ist er heute sehr hastig in seine Kleider gesprungen. Erneut stößt er einen tiefen Seufzer aus.

»Ist nicht Ihre Schuld«, tröstet ihn McCoy, für den Fall, dass er das braucht. »Wenn überhaupt, dann trage ich die Verantwortung. Auf das Konto dieser Dame gehen ein paar üble Sachen. Nicht nur dieser Mord.«

»Nicht nur dieser Mord«, wiederholt Ogren. »Aber Sie wollen mir wahrscheinlich nicht verraten, was noch?«

»Sie wissen, das darf ich nicht.«

Sie studiert sein Mienenspiel. Ehrlich gesagt, versteht sie nicht, warum er sich so aufregt. Wie schon gesagt, er hätte ohnehin die Todesstrafe gefordert. Und wenn die Angeklagte sich vorher umbringt, weil sie die Aussicht auf das Gefängnis und die Todesspritze nicht verkraftet, erspart sie ihm letztlich nur eine Menge Ärger.

Aber vermutlich war er einfach scharf auf eine Verurteilung. Also drückt ihn weniger die Schuld. Vielmehr ärgert ihn, dass ihm der ganze Ruhm durch die Lappen gegangen ist, das belobigende Schulterklopfen der Kollegen, die Gratulationen der Vorgesetzten im Büro der Staatsanwaltschaft, die Presseberichte.

»Niemand hat an einer Verurteilung gezweifelt«, fügt McCoy hinzu. »Alle wussten, Sie waren ganz dicht davor.«

Ogren streckt sich, dehnt den Rücken und die Arme. Einen Prozess auf Hochtouren voranzutreiben lässt offenkundig kaum Zeit für Schlaf. Und jetzt das. Der Selbstmord Pagones macht die ganze Anklagerhebung zu einem einzigen gewaltigen Schuss in den Ofen.

»Sie liegt nicht mehr oben«, sagt McCoy. »Wollen Sie ihre Leiche sehen?«

Missmutig mustert Ogren das Haus. Auf einmal wirkt er hier fehl am Platz. Dies ist nicht sein Tatort.

»Nein. Außer Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie wirklich tot ist«, brummt er mit unbewegter Miene. Doch sein Versuch, die Enttäuschung mit schwarzem Humor zu überspielen, zündet nicht.

Trotzdem lächelt sie ihn an. »Wollen Sie einen Blick auf die Statue werfen?«

Ogren blickt verdutzt, dann strafft er sich plötzlich. »Die … Wovon reden Sie?«

»Die Statue«, erwidert sie. »Die kleine Trophäe. Eine Auszeichnung der Handwerkskammer. Sie haben doch immer vermutet, sie hätte Sam Dillon damit getötet …«

Organ tritt einen Schritt auf sie zu. »Sie haben das Ding? Es war hier im Haus?«

Jane deutet hinter sich. »In ihrem Arbeitszimmer im ersten Stock.«

»Das ist unmöglich.« Der Staatsanwalt kneift die Augen zusammen. »Sie hat sie vermutlich nachträglich dort deponiert.«

»Genau«, pflichtet Jane bei. »Die Statue war irgendwo vergraben. Es klebt noch Erde daran. Aber wir konnten auch Blutspuren nachweisen. Und wir untersuchen sie gerade auf Fingerabdrücke. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mordwaffe. Ihr Jungs könnt das Ding gern haben, sobald wir damit fertig sind.«

Roger Ogren ist sprachlos. Endlich liegt der definitive Beweis vor, der ihm immer gefehlt hat. Die Mordwaffe, die nie gefunden wurde. McCoy fragt sich, ob der Staatsanwalt wohl noch letzte Zweifel darüber hegte, die richtige Person angeklagt zu haben. Wenn ja, dann müsste die Entdeckung der Mordwaffe im Haus der Angeklagten jede Unsicherheit beseitigt haben.

»Das war ihre Art, ein Geständnis abzulegen«, erklärt McCoy. »Wahrscheinlich wollte sie es sich von der Seele schaffen, bevor sie abtrat.«

Ogren nickt unmerklich, sein Blick schweift ins Leere. »Und was ist mit der Waffe?«

»Ein Revolver. Die Seriennummer ist rausgefeilt. Sie muss ihn auf der Straße gekauft haben.«

Ogren starrt sie an. Unfassbar, muss er jetzt denken. »Okay. Ich melde mich bei Ihnen«, sagt er. »Kann gut sein, dass wir uns diese Statue tatsächlich anschauen.«

»Kein Problem. Anruf genügt.«

Er wendet sich zum Gehen, hält dann aber inne und dreht sich noch einmal nach der FBI-Agentin um. »Warum glauben Sie, es war Ihre Schuld? Der Selbstmord, meine ich?«

Sie verzieht das Gesicht. »Ich habe Druck auf sie ausgeübt. Möglicherweise zu viel.«

Ogren nickt. Er kennt das. Druck auszuüben, gehört auch zum Geschäft eines Staatsanwalts. Und man kann sich nie ganz sicher sein, ob die Dosierung stimmt.

»Sie haben gekriegt, was Sie wollten, Roger. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.«

Sein Lachen klingt bitter. »Das wäre nie geschehen, wäre sie nicht auf Kaution freigekommen. Sie hätte weder eine Pistole kaufen noch sich erschießen können.«

McCoy hebt die Schultern. »Hey, Sie wollten ihren Tod, jetzt ist sie tot.«

Der Strafverfolger funkelt McCoy wütend an, macht auf dem Absatz kehrt und stapft zu seinem Wagen. Okay, er hat die Todesstrafe gefordert und damit auch Allison Pagones Tod, trotzdem gefällt ihm McCoys plumpe Gleichsetzung nicht. Als wäre Roger Ogren einfach ein gewöhnlicher Killer.

»Ich schätze, da ist jemand ziemlich sauer«, bemerkt Harrick, der zu McCoy tritt und Ogren nachstarrt.

»Schon möglich.«

Sie gehen zu ihrem Wagen und fahren los.

Harrick, der hinter dem Steuer sitzt, betrachtet McCoy von der Seite. »Belastet dich irgendwas, Janey? Dann raus damit.«

»Es hat zu sauber gewirkt«, sagt sie. »Es gibt Tatorte, die riechen einfach zu aufdringlich nach Selbstmord.«

»Unsinn.« Owen Harrick war acht Jahre lang City Cop und hat in seiner Dienstzeit eine Menge mehr Selbstmorde gesehen als McCoy.

»Warum die Badewanne?«, fragt McCoy.

»Ein ungestörter Ort«, erwidert Harrick. »Sie wollte allein sein. Außerdem leichter zu reinigen.«

»Ach, du meinst, sie wollte das Haus nicht schmutzig hinterlassen?« McCoy beäugt ihren Partner von der Seite. »Hat sie sich vielleicht Sorgen über den Wiederverkaufswert gemacht?«

»Ihre Tochter ist in dem Haus aufgewachsen. Sie wollte es einfach in gutem Zustand übergeben. Jane, du grübelst zu viel. Es war eindeutig Selbstmord. Sie hat sicher schon eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt. Viele Menschen planen ihren Selbstmord gründlich.«

McCoy schweigt.

Ein Tag zuvor

Dienstag, 11. Mai

Die leichte Drehung seines Kopfes, als sei er abgelenkt worden. Das kurze Heben des Kinns, das Anspannen der Kiefermuskeln. Der Zug um seinen Mund ändert sich unmerklich, sein Lächeln bekommt etwas Rohes, wird fast ein Zähnefletschen. Ein heimlicher Blick, ein intimer Moment, in einem Raum voller Menschen.

Dienstag, der 5. Februar dieses Jahres. Eine Cocktailparty in den Büros von Dillon & Becker, Sams Firma. Der jährliche Empfang für Klienten aus der Stadt. Befracktes Personal serviert Platten mit Hors d’œuvres, klassische Musik plätschert aus den Lautsprechern.

Der Blick, nennt es Allison, auch wenn sie solche Dinge nie laut ausgesprochen hat, außer Sam gegenüber. Ein Ausdruck wilder, zügelloser Lust. Eine Begierde, die Männer dazu treibt, verbotene Dinge zu tun. Der animalischste aller Triebe. Sie beobachtet jede seiner Regungen – wie sein Atem stockt, seine Augen ihren Körper abtasten, und sie versucht sich vorzustellen, was genau Sam jetzt wohl durch den Kopf geht. Allison ist gänzlich unerfahren in solchen Dingen. Bei ihrem Ehemann hat sie während ihrer zwanzig Ehejahre nie einen solchen Blick gesehen.

Sie friert das Bild in ihrem Kopf ein. Warum? Sie weiß es nicht genau. Vielleicht weil es einer ihrer letzten Eindrücke von Sam ist – zwei Tage später war er tot. Vielleicht schmerzt sie auch der Gedanke zu sehr, was für eine schreckliche Wendung die Dinge seither genommen haben.

Allison sitzt auf der burgunderfarbenen Couch in ihrem Wohnzimmer. Immer wenn sie sich hier niederlässt, kehrt die Vergangenheit zurück, wenn auch oft nur in flüchtigen Bildern. Erinnerungen an ihre Kindheit etwa. Wie sie mit fünfzehn in Abwesenheit ihrer Eltern eine Party gab, jemand eine Flasche Wein auf der Couch verschüttete, und wie groß ihre Erleichterung war, als der Wein auf dem dunkelroten Bezug keine Flecken hinterließ. Eine weitere Erinnerung – sie ist sechs und flüchtet nachts auf die Couch, weil sie ihr Bettchen nass gemacht hat. Sie hat solche Angst vor der Strafe ihrer Eltern, wird aber am nächsten Morgen von der tröstenden Hand ihrer Mutter geweckt, die ihr durchs Haar streicht.

Sie denkt an ihre eigene Tochter Jessica. Wie sehr es sie belasten muss, dass ihre Mutter wegen Mordes vor Gericht steht, ohne die geringste Chance auf Freispruch. Jessica hat sämtliche Artikel gelesen und die Reportagen angeschaut, obwohl der Richter es ihr untersagt hat. Aber niemand kann einer jungen Frau verbieten, die sensationslüsternen Berichte über die Taten ihrer Mutter zu verfolgen, selbst wenn sie in diesem Fall als Zeugin fungiert.

Allison hat ihre Tochter in den letzten drei Monaten altern sehen. Mit zwanzig ist Jessica in mancher Hinsicht noch ein Mädchen, doch die Ereignisse sind nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Es ist allein Allisons Schuld, und sie kann nichts daran ändern.

Sie nimmt das Telefon vom Couchtisch und wählt Mat Pagones Büronummer. Es ist jetzt kurz nach neun Uhr abends.

Sein Anrufbeantworter meldet sich. Sie hält den Atem an, wartet auf das Signal. Und starrt auf den Zettel vor sich. Sie haben seinen Namen falsch geschrieben, mit zwei t, dabei ist es die Kurzform von Mateo.

»Mat, ich weiß, du wirst diese Nachricht erst morgen früh abhören. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir alles so leid. Und ich möchte, dass du jetzt gut zuhörst. Jessica wird dich in Zukunft noch mehr brauchen als bisher. Du wirst ihr auch in meinem Namen Liebe geben müssen. Du musst stark sein für sie. Tu alles, was in deiner Macht steht, um für sie da zu sein. Versprich mir, dass du … dass du …«

Sie holt tief Luft. »Mat, kein Wort zum FBI. Sie können dir nichts beweisen. Hörst du mich? Sie haben nichts gegen dich in der Hand. Schweig einfach. Du kannst mir nicht mehr helfen, also mach es nicht noch schlimmer und sprich nicht mit ihnen. Und sorge gut … kümmere dich um unsere …«

Ihr versagt die Stimme. Sie stößt einen leisen Klagelaut aus. Langsam legt sie den Hörer auf, legt das Gesicht in die Hände, ignoriert den Mann, der ihr gegenübersitzt.

»Das war ausgezeichnet, Allison. Jetzt nur noch ein Anruf.«

Allison blickt zu dem Mann auf, holt tief Luft, bemüht sich um Fassung. Nur noch diese letzte Aufgabe, danach ist alles vorüber. Sie greift nach dem Hörer und wählt die Nummer, die auf einer Visitenkarte steht.

Sie haben die Nummer von Special Agent Jane McCoy gewählt …

Sie wartet auf den Biep und liest dann vom Blatt ab. »Jane McCoy, hier spricht Allison Pagone. Sie sollen wissen, dass ich mich nicht von Ihnen benutzen lasse. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meiner Familie noch den letzten Rest von Würde rauben. Sie haben mich. Für mich ist das Spiel vorbei.