Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

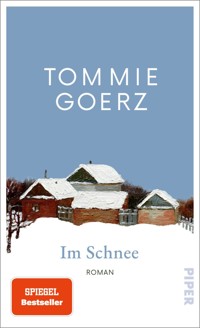

Der neue Roman vom Gewinner des Crime Cologne Award 2022 und des Friedrich-Glauser-Preises 2021 Die berührende Geschichte eines Mannes, der seiner kaltherzigen Kindheit nie ganz entkommt und in die Mühlen der Geschichte gerät Im Sommer 1897 erblickt Anton Rosser auf einem abgelegenen Hof in der Fränkischen Schweiz das Licht der Welt – ein dunkles Licht mit schwarzen Schatten, die ihn sein Leben lang begleiten. Er lebt dort abgeschieden und allein, bis ihn im Winter 1968 ein Wanderer auffindet, vornübergesunken an seinem Küchentisch, erfroren. Der Arzt bescheinigt einen natürlichen Tod, doch bleiben Fragen. Im Tal erzählt die Geschichte eines Mannes, der zeit seines Lebens um sein Leben kämpft, doch nicht gewinnen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TOMMIE GOERZ

IM TAL

Roman

ars vivendi

Die nachfolgende Geschichte ist frei erfunden. Nichts und niemand entspricht Vorkommnissen oder Personen in der Wirklichkeit. Etwaige Übereinstimmungen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Vollständige eBook-Ausgabe

der im ars vivendi verlag erschienenen

Originalausgabe (erste Auflage Februar 2023)

© 2023 by ars vivendi verlag

GmbH & Co. KG, Bauhof 1,

90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Satz: ars vivendi

Einbandgestaltung: ars vivendi, unter Verwendung eines Fotos von © suzy hazelwood/pexels

eISBN 978-3-7472-0509-9

In diesem Dorfe steht das letzte Haus

so einsam wie das letzte Haus der Welt.

Die Straße, die das kleine Dorf nicht hält,

geht langsam weiter in die Nacht hinaus.

Das kleine Dorf ist nur ein Übergang

zwischen zwei Weiten, ahnungsvoll und bang,

ein Weg an Häusern hin statt eines Stegs.

Und die das Dorf verlassen, wandern lang,

und viele sterben vielleicht unterwegs.

Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch

Inhalt

Kapitel 0

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Kapitel 93

Kapitel 94

Kapitel 95

Kapitel 96

Kapitel 97

Kapitel 98

Kapitel 99

Kapitel 00

DS 21

Zu diesem Buch

0

Toni Rosser stirbt im Februar neunzehnhundertachtundsechzig mit einundsiebzig Jahren. Die Umstände seines Todes scheinen klar, im Totenschein vermerkt der Arzt »Herzstillstand«, zu den Umstehenden sagt er »Altersschwäche, Unterernährung, Verwahrlosungszustand« und zuckt dazu mit den Schultern. Ihm geht es kaum anders als den Übrigen: Im Grunde ist man froh, dass man ihn endlich los ist, es sagt nur keiner. Er war – na ja.

Im Ort aber halten sich bis heute hartnäckig Gerüchte, ob es tatsächlich ein natürlicher Tod war, doch man stellt lieber keine Fragen.

1

Kaum mehr als ein Steinwurf liegt zwischen den zwei Gehöften. Sie stehen am Rand einer letzten von Wald umgebenen Wiese. Mischwald. Buchen, Birken, Fichten, vereinzelt Tannen, Lärchen. Im Winter herrscht hier über Wochen kalter Schatten, die Sonne schafft es kaum über die Baumwipfel der umliegenden Höhen, lediglich nach Norden hin ist das Tal offen. Im Tal nennt man den kleinen Weiler hier, doch eigentlich besitzt er keinen eigenen Namen. Die Höfe gehören zur Gemeinde Urspring ein paar Kilometer talwärts, jenseits des Waldes. »Im Tal droben«, sagt man widersinnigerweise, wenn man in den unteren Dörfern über den Flecken und seine Bewohner spricht.

Wohnhaus und Stall des oberen Hofes befinden sich unter einem Dach. Der Stallpart ist komplett aus Sandstein gefügt, den man hier überall findet, der Wohnpart – Wohnküche, Schlafraum, Kammer – ist eine landstrichübliche Fachwerkkonstruktion, ruhend auf einem Sandsteinsockel. Die Rückseite des Gebäudes gräbt sich in den Hang, ihre zwei Fenster schauen ebenerdig hinaus. Entlang der Bodenkante ist der Stein längst dick bemoost vom aufspritzenden Traufwasser. An den Stall lehnt sich ein hölzerner Heuschober, daran ein kleiner Schuppen fürs Gerät mit Hasenstall und Holzlege, schließlich der Abtritt. Der Hofraum, ungepflastert, ist nach jedem Regen von schlammigen Pfützen übersät, in denen der Odel schillert, der aus der Miste direkt vorm Stall sickert. Auf der Wiese hinterm Haus krumm ein paar Obstbäume, oberhalb beginnt schon der Wald. Dunkel zieht er sich den Hang hinauf.

Der untere Hof liegt fast am Waldrand, mit einer Wand direkt am Bach. Eigentlich ist er nur ein kleines, auf Sandsteinquader gestelltes Fachwerkhaus mit Holzschuppen und Stall für Hühner und Gänse.

Die Menschen im Tal sind seit jeher arm. In diesem kaltdunklen Loch will niemand leben. Hier oben endet auch die schmale Karrenspur, die vom Dorf herauf den Bach entlang durch Waldstücke und kleine Lichtungen führt. Weiter hinauf schlängelt sich nur noch ein Fußpfad durch die Wiese und verschwindet im Schatten der Bäume. Nur selten kommt hier jemand vorbei, und so fällt es auch niemandem auf, dass trotz der klirrenden Kälte seit Tagen kein Rauch mehr aus dem Kamin des oberen Hofes aufsteigt, zumal das untere Gehöft schon seit Jahrzehnten leer steht. Es ist längst eine Ruine. Das Dach ist teilweise eingestürzt, an manchen Stellen der Hausfront ist der Lehm aus den Fachungen gebrochen oder geschlagen worden, das Gebälk vereinzelt nur noch nassschwarz-fauliges Holz. Leere Fensterhöhlen reißen ihre Mäuler auf, und ein winterkahles Birkengerippe stakt durch die Reste des Daches. Erst als ein einsamer Winterwanderer, von Morschreuth herunterkommend, sich den Bachlauf entlang seinen Weg durch den Schnee spurt und in das Tal kommt, findet er Toni Rosser dort. Schon vom Waldrand aus fällt ihm die offen stehende Tür auf. Als er schließlich das Haus erreicht und durch die Türhöhlung ins Dunkle späht, sieht er den alten Bauern vornübergekippt mit dem Oberkörper auf dem Tisch liegen. In der Feuerstelle mitten im Raum liegt schwarz ein verkohlter Wurzelstock, seit Tagen erloschen, es riecht nach kaltem Rauch. Als der Wanderer über die Türschwelle tritt, gackern verschreckt zwei Hühner auf und flattern hinaus, und eine dicke Ratte huscht ins Eck. Im Stall stehen schon seit Jahren keine Tiere mehr.

Ganz deutlich hat er noch Tage später die schwielig aufgerissenen Hände des Alten vor Augen und die zwei blind verschmierten Gläser auf dem Tisch. Eines davon hat auf der Seite gelegen. Er hat die Gläser nicht angerührt, sich aber gewundert, warum es zwei waren. Der Alte brauchte ja nur eins. Auch, dass da keine Flasche oder Karaffe war, aus der der Alte die Gläser hätte füllen können, ist ihm aufgefallen. Dass die Tür offen gestanden hat, hat ihn erst später irritiert.

Der Arzt, der schließlich – der Wanderer hat im Wirtshaus drunten die Bauern informiert und ihn angerufen – von Pretzfeld heraufkommt und den Tod Rossers feststellt, schenkt den Gläsern keine Beachtung. Auch nicht der fehlenden Flasche.

2

Der Besucher, der, noch bevor es in jenem Februar zu schneien beginnt, in Richtung des Tales aufbricht, fällt niemandem auf. Angeblich. Doch kursieren bis heute Gerüchte. Dass einer am frühen Vormittag mit seinem Rucksack drunten im Dorf losgezogen sei wie ein wochentäglicher Wanderer, und erst zur späten Dämmerung wieder zurückgekehrt. Und dass er seinen Wagen in Urspring abgestellt habe, im Schatten der Scheune vor dem Thosbach gleich links.

Hinter vorgehaltener Hand wird man bisweilen sogar noch genauer: Der sei schon etwas älter gewesen, aber »noch gut beieinander« und rüstig. Und der Wagen habe ein Nummernschild gehabt wie in Frankreich oder Holland, das hintere auf jeden Fall gelb. Und es sei ein französisches Auto gewesen, so ein komisch flaches. Solcherart Gerüchte können einem in der Gegend zu Ohren kommen, wenn man im Wirtshaus bei den Bauern sitzt. Aber bezeugen? Offiziell hat keiner etwas gesehen. Und gemeldet schon gleich gar nicht. Man ist froh, dass endlich Ruhe ist droben im Tal. Toni Rosser war den Leuten längst unheimlich. Der Bunklers Hans aus Urspring aber, inzwischen auch schon weit über sechzig, sagt noch heute, dass ein Citroën DS 21, tiefdunkelblau, einmal dort geparkt habe. Als Bub habe er den dort stehen sehen und sogar angefasst. Ein Auto wie ein Ufo, so was vergisst man nicht. Ob das jedoch genau in diesen Tagen war oder überhaupt im Jahr neunzehnhundertachtundsechzig, dazu sagt er nur »keine Ahnung«. Aber: »Den hat ein alter Mann gefahren.«

»Du kannst dich«, sagt er aber auch und grinst, »auf deine Erinnerung nicht verlassen. Denn die macht dir die Dinge so, wie du sie willst, nicht wie sie waren – und was für mich sechsjährigen Bub damals ein alter Mann war … ab dreißig waren die alle alt. Obwohl, ein wenig älter war er schon.«

3

Der Wanderer, der Toni neunzehnhundertachtundsechzig findet, ist nicht zum ersten Mal im Tal. In den Jahren zuvor hat er schon öfter diesen Flecken besucht. Er hat ihn durch Zufall einst auf einer seiner Wanderungen entdeckt. Das erste Mal an einem späten Nachmittag im Sommer. Als er damals, den steilen Weg von Wichsenstein herunterkommend, aus dem Wald heraus auf die Lichtung des Tales tritt, muss er unwillkürlich innehalten. Andächtig, fast wie verzaubert. Eine knapp zwei Fußballfelder große, leicht abfallende Wiese, komplett von Wald umgeben, liegt vor ihm, ein Bach schlängelt sich hindurch. Am unteren Waldrand fast malerisch die Ruine eines kleinen Hofes, auf der anderen Seite des Baches oberhalb ein kleines Gehöft, genauso malerisch verwahrlost. Weißbläulicher Rauch steigt dünn aus dem Kamin und legt sich ein paar Meter höher als hauchzarte Schicht übers Tal. Auf der Bank vorm Haus sitzt ein kräftiger alter Mann, vornübergebeugt und auf die Knie gestützt, wohl müde von der Arbeit. Es ist der Hausherr, der Bauer. Toni Rosser, wie der Wanderer später erfährt. Die erkennbar selbst geschnittenen, strubbeligen weißen Haare leuchten hell herauf.

Was für ein schöner Platz zum Übernachten, ist der erste Gedanke des Wanderers, als er dort oben steht. Er nächtigt auf seinen Wanderungen gern und oft im Freien. Nach kurzem Verweilen begibt er sich langsam den schmalen Pfad hinunter zum Hof.

»Grüß Gott«, grüßt er ortsüblich.

Der Alte reagiert nicht, schaut nur weiter bewegungslos vor sich hin.

»Grüß Gott«, wiederholt der Wanderer lauter. Ein paar Hühner scharren im Hof und auf dem Mist, eine Kuhkette klirrt im Stall, aber es riecht nach Schwein.

»Was?«, brummelt der Alte endlich, missmutig. »Was willstn?«

»Entschuldigen Sie … Ich wollte fragen … also ich … ich würde gerne …« Er stockt. Der Alte schüchtert ihn ein.

Der hebt nur leicht den Kopf und sieht ihn unter seinen buschigen Augenbrauen hervor an. Wie von weit weg, gleichzeitig abweisend, auch eine Spur herausfordernd. Aber nicht feindlich. Der Fremde, das ist unmissverständlich, ist ihm lästig. »Hä?«

Trotzdem fasst sich der Wanderer ein Herz: »Ich würde gern dort oben am Waldrand mein Zelt aufstellen und übernachten.«

Nichts.

»Nur eine Nacht«, schiebt er fast schon beschwichtigend hinterher, »und ich wollte fragen, ob Sie mir das gestatten.«

Vom Alten kaum mehr als ein Brummeln. »Dort droben? Warum?«

Eine Kuh muht drüben im Stall, dann grunzt ein Schwein.

»Weil es bald Abend wird. Und weil das dort ein schöner Platz ist.«

Hat der Alte gerade den Kopf geschüttelt? Der Wanderer kann es nicht sagen. Eine Fliege läuft dem Alten übers Gesicht. »In zwanzig Minuten bist im Dorf im Wirtshaus, in einer Stund’ drunten in Pretzfeld. Da geht der Zug.«

Das ist ein klares »Nein« und eigentlich auch ein »Hau ab!«, der Wanderer kennt die Sprachgewohnheiten hier. Er aber bleibt hartnäckig, zu verlockend ist ihm die Vorstellung, am Waldrand die Nacht zu verbringen. »Ich störe auch nicht, mache kein Feuer, nichts. Nur bis morgen früh. Nur etwas Wasser bräuchte ich, bitte.«

Mit einer leichten Kopfbewegung deutet der Alte erst in Richtung Brunnen neben dem Eingang und dann zum Bach. Er scheint kein Mann der Worte. Immerhin: Das ist doch schon fast eine Erlaubnis.

»Kann man das trinken?«

»Schon.«

»Kein Wasserhahn?«

»Nein.«

»Das heißt, Sie erlauben es mir?«

Mit einer Handbewegung in Richtung Waldrand, eher einem Wedeln, mit dem man eine Fliege verscheucht, kommt von ihm nur noch ein »Schon gut«, dann nichts mehr.

So spielte sich die erste Begegnung der beiden ab. Sie liegt schon Jahre zurück. Also steigt der Wanderer hinauf und stellt sein kleines Zelt am Waldrand auf.

In der Nacht weckt ihn ein Stöhnen, ein lang gezogenes und gequältes, schmerzerfülltes Ächzen. Kein Tier macht solche Laute. Es kommt von unten herauf, vom Hof und eindeutig vom Alten. Dann erstirbt das fast unheimliche Geräusch, verebbt im Wald, und Ruhe legt sich wieder aufs Idyll. Stockdunkel liegt das Tal, vom Hof her nicht das geringste Licht.

4

Mit dem ersten Morgengrauen rollt der Wanderer sein noch taunasses, kleines Zelt zusammen und verlässt das Tal. Den Alten bekommt er nicht mehr zu Gesicht, er zeigt sich nicht. Doch wird der Wanderer das Gefühl nicht los, dass er beobachtet wird.

Seitdem lassen ihm der Alte und das Tal keine Ruhe mehr. Immer wieder muss er an das Fleckchen Erde denken und an das unheimliche nächtliche Ächzen. War das tatsächlich der Alte? Aber warum? Was trieb ihn um, dass er so stöhnte? Oder war es vielleicht doch ein Tier? Aber welches? Eins aus dem Stall? Oder etwas ganz anderes? Er hat keine Erklärung. Je länger er darüber nachdenkt, desto unsicherer macht es ihn. Und desto mehr drängt es ihn wieder ins Tal.

Aber es dauert bis in den Herbst hinein, bis er sich erneut dorthin aufmacht. Diesmal wählt er den Weg von Morschreuth hinunter durch den Wald. Es ist um die Mittagszeit, als er auf die Lichtung tritt. Gegen Abend will er in Pretzfeld sein und die kleine Bahn zurück in die Stadt nehmen, so ist sein Plan. Noch aus dem Schutz des Waldes heraus sieht er den Alten vor seinem Schuppen hantieren.

Er spaltet Holz. Mit ruhigen Bewegungen hebt er ein Stück nach dem anderen auf den Hackstock, lässt die Axt niedersausen und wirft die Scheite auf einen Haufen. Eine Kuh liegt wiederkäuend auf der Wiese, Hühner scharren und picken, irgendwo gackert eines, es legt wahrscheinlich ein Ei. Als der Wanderer den Hof erreicht, hebt der Alte kurz den Kopf und sieht ihn an, nickt kaum wahrnehmbar und fährt mit seiner Arbeit fort. Der Wanderer deutet auf die Bank vorm Haus, eigentlich nur ein Brett auf zwei Steinen an der Wand, und fragt: »Darf ich?«

Keine Reaktion. Der Wanderer nimmt Platz, öffnet seinen Rucksack und zieht zwei Flaschen Bier heraus. Eine hält er dem Alten hin. »Möchten Sie?«

Der Alte lässt das Beil tief in den Hackstock krachen, sodass es stecken bleibt, wischt sich den Schweiß von der Stirn und setzt sich dazu. »Wohl wieder zelten?« Er hat ihn also wiedererkannt.

»Nein, ich will nur eine kurze Pause machen. Ich muss heute wieder heim. Prost!«

Sie trinken.

»Noch ganz schön viel Arbeit«, deutet der Wanderer auf den Holzhaufen.

Der Alte zuckt mit den Schultern.

»Machen Sie das ganze Holz allein?«

Der Alte schüttelt den Kopf. Er kann mit der Frage nichts anfangen.

Sie sehen vor sich hin, minutenlang. Schweigen, trinken. Wie nur, denkt sich der Wanderer, kann ich ihn nach der Nacht fragen, nach dem Ächzen? Doch er weiß: Noch ist es dazu zu früh, der Alte braucht erst Vertrauen. Also muss er mit ihm reden.

»Sagen Sie, das Haus da drüben.« Er deutet auf die Ruine unten am Waldrand. »Wem gehört denn das?«

»Warum?«, brummt der Alte.

Der Wanderer zieht seine Brotzeitbox aus dem Rucksack. »Wurstbrot. Lust?«

Der Alte greift zu und beißt hinein, fast eine Spur zu gierig.

»Vielleicht könnte man es ja wieder herrichten.« Er versucht es mit Beiläufigkeit.

»Du?« Schon ist der Wanderer gescheitert. So wie der Alte ihm das kurze Wort hinschmeißt, erübrigt sich jedes Nachfragen. Trotzdem fragt er gespielt naiv: »Warum denn nicht?«

Der Alte kaut, beißt ab und trinkt. Schüttelt den Kopf. »Nein.« Schluss. Ende des Fragens. Schweigen.

Aber der Wanderer will noch nicht aufgeben, will mit dem Alten warm werden. »Gehört es Ihnen?«

Schweigen. Das erneute Kopfschütteln nimmt er nur im Augenwinkel wahr, doch es ist deutlich genug. Der Alte ist verschlossen. Zu dem Haus wird von ihm kein Wort mehr kommen.

Der Alte hat inzwischen das Brot verzehrt, setzt die Flasche an. Der Wanderer wartet, dann wechselt er das Thema. Noch ein Versuch. »Leben Sie alleine hier?«

»Hm.«

»Schon immer?«

Nichts.

»Keine Frau, die Ihnen hilft? Niemand anderes?«

Keine Antwort, nur ein Schnaufen. Der Wanderer spürt, dass er längst verloren hat. Er dreht eine Zigarette, bietet sie dem Alten an. Der nimmt sie. Er dreht sich eine neue und gibt dem Alten Feuer. Sie sitzen schweigend und rauchen.

»War nichts.« Vom Alten, irgendwann ins Schweigen.

»Was?«

»Mit der Frau.«

Das war das falsche Thema, eindeutig. Ein eigenartiges Gefühl beschleicht den Wanderer, er kann es kaum erklären. Es verbietet ihm, noch einmal nachzufragen. Überhaupt noch etwas zu fragen.

Als die Flaschen schließlich geleert sind, packt sie der Besucher ein. »Ich muss dann wieder.« Er erhebt sich, Rückzug, schultert seinen Rucksack und wendet sich zum Gehen. »Danke.«

Vom Alten keine Reaktion, er wirkt weit weg.

»Also, ade dann. Und noch ›Gutes Hacken‹.« Was soll er auch sagen. Er macht sich auf den Weg. Er wird noch einmal kommen müssen, mindestens, wenn er etwas erfahren will, das ist ihm klar. Der Alte ist nicht einfach.

Unten am Waldrand dreht er sich noch einmal um. Der Alte sitzt noch immer da und starrt vor sich hin, vielleicht ein bisschen mehr zusammengesunken.

In Wannbach setzt sich der Wanderer beim Rumpler in die Gaststube des Goldenen Brunnen und bestellt ein Bier. Drei alte Männer sitzen am Stammtisch und rauchen, schweigen, sonst ist nichts los. Irgendwo im Dorf kreischt eine Kreissäge. Der Wirt bringt ihm das Bier.

»Darf ich Sie etwas fragen?«

»Ja, freilich.«

»Sagen Sie, dieses kleine Tal dort oben hinter Urspring …«

»Den Bach hinauf meinen Sie?«

»Ja. Wie heißt der Weiler eigentlich?«

»Die Häuser haben keinen Namen, wir herunten heißen s’ nur Im Tal. Jeder sagt das hier so.«

»Im Tal, aha. Und das eine Haus dort am Waldrand, dieses verwahrloste …«

»Was ist mit dem?«

»Wissen Sie, wem das gehört?«

»Freilich.«

»Jemandem von hier?«

»Schon.« Schweigen. Neugierig misstrauische Blicke vom Stammtisch. »Zu was wollen Sie das denn wissen?«

»Nur so, es interessiert mich.«

»Die verkaufen nicht, wenn Sie das meinen.«

»Und der Alte, der dort droben wohnt …?«

»Der Toni?«

»Lebt der dort ganz allein?«

»Schon.«

»Ah ja. Schon immer?«

»Schon immer, ja.«

»Kommt der auch manchmal hierher?«

»Der? Kommt mir hier nicht rein!« Zustimmend düsteres Kopfschütteln vom Stammtisch.

»Wieso, was ist mit dem?«

»Das wollen Sie gar nicht wissen. Genug geredet jetzt. Dreisiebzig.«

Der Wanderer versteht. Er zahlt, trinkt aus und geht. Die Blicke vom Stammtisch folgen ihm durch den Zigarettenrauch bis zur Tür.

5

Ein Jahr vergeht, der nächste Winter ebenso, der Frühling wechselt gerade in den Frühsommer, die Luft ist heiß und feucht, schwül steht sie da wie Brei und drückt, es kündigt sich ein Gewitter an. Diesmal kommt der Wanderer den Weg von unten herauf. Es zieht ihn wieder ins Tal, der Alte lässt ihm keine Ruhe. In Urspring steht der Wirt in der Tür des Goldenen Brunnen und verfolgt ihn mit seinen Blicken.

Diesmal trifft der Wanderer den Alten nicht an. Aber der Hof erscheint ihm noch verwahrloster als beim letzten Besuch. Er klopft, er ruft »Hallo?«, doch niemand antwortet. Scheu wirft er einen Blick durchs blinde Küchenfenster und schirmt die Augen ab. Mitten im Raum, sieht er, befindet sich jetzt eine aus Steinen grob gefügte Feuerstelle, in ihrer Mitte scheint noch Glut. Es riecht ganz leicht nach Rauch. Aus dem Stall hört er keine Tiere mehr, ein paar Hühner scharren rund um den Hof. Wo wohl der Alte ist? Ob er Hilfe braucht? Der Wanderer muss weiter, der Himmel grummelt schon und schiebt sich schwarz übers Tal.

6

Die dünne Flamme der Kerze flackert, in der Küche ist es kalt und draußen schon längst dunkel. Der kleine Toni steht am Fenster, sieht hinaus und träumt. Seine Augen reichen gerade so über den Fenstersims. Er wartet. Durch eines der unteren Glasgevierte zieht sich schräg ein Sprung. Würde er dort dagegendrücken, würde es an den Bruchkanten ganz leise knirschen. Fein zirpendes Geräusch, aber auch gefährlich. Denn das Fensterglas ist dünn, und wenn es zerbricht, würde der Vater ihn wieder schlagen. Doch wenn er nur ganz leicht, sehr vorsichtig …? Vielleicht würden dann wieder ein paar dieser feinen Splitter abspringen und auf dem Fenstersims glitzern? Nein, er wird es nicht tun.

Aber es reizt ihn.

Gefährlicher Reiz, kitzelnd und verlockend. Dieses feine Zirpen, die kleinen, glänzenden Splitter.

Auf dem Fensterholz wirft der alte Lack Blasen, kleine Stückchen stehen zerbrechlich und vergilbt ab. Das Holz darunter nass und dunkel, fast schwarz. Es gibt weich nach unter dem Daumennagel. Schmale Kittstreifen stecken in den Fugen zwischen Glas und Holz. Man kann sie herausnehmen und wieder hineindrücken, aber sie dürfen nicht zerbrechen. Kein Teil davon darf nachher fehlen.

Einmal nur das Glas berühren, dagegendrücken, einmal nur ganz leicht, es probieren …

Draußen jagt der Herbststurm durchs kahle Geäst und reißt an den Bäumen, eine Bö nach der anderen stürzt sich in die Mulde des Tals und fegt durch sie hindurch. Irgendwo im Haus klappert etwas, vielleicht der Fensterladen an der Giebelwand. Mit jeder Bö pfeift der Sturm in den Fensterritzen, tobt drüben ums Hauseck, nimmt letzte Blätter mit.

Eine dicke Fliege taumelt brummend durch den Raum. Wahrscheinlich hat sie der Toni mit dem Brennholz hereingetragen, und in der Wärme ist sie aufgetaut. Dachte, es sei schon Frühling. Dann verstummt das Brummen, sie hat sich irgendwo hingesetzt.

Wie lange steht Toni jetzt schon am Fenster? Zeit ist für ihn kein Begriff. Es ist, als könnte er die Welt dort draußen sehen, trotz der Dunkelheit. Dabei ist es kohlschwarz, kein Mond über den Wolken. Der kleine Junge träumt vor sich hin, barfuß, er spürt die Kälte nicht. Kein Lichtschein im Hof, wo die Miste ist und der Stall, kein Lichtschein, wo er den Pfad weiß, der jenseits durch die schmale Wiese den Hang hinaufführt und im Wald verschwindet. Bis dorthin darf er gehen, am Tag. Der Wald ist ihm verboten. Nur bei der Marga, im unteren Hof, flackert ein schwaches Licht.

Der Toni kann den Bach nicht hören, der Sturm übertönt sein Glucksen. Böen heulen auf, brüllen beinahe, schlucken alles weg. Immer wieder klappert oben der Fensterladen. Dann drüben die Stalltür. Hat er sie nicht richtig verschlossen? Er hat der Kuh ihr Heu gegeben, zwei Arme voll. Fili. Hat mit dem Schieber ihre Fladen weggeschoben und Stroh eingestreut, auch zwei Arme voll. Melken kann er nicht, das macht der Vater irgendwann. Fili hat den Kopf gedreht und ihn mit ihren großen Augen angeglotzt. Die Kette lässt ihr nicht viel Raum für Bewegungen. Der Sau im Verschlag gegenüber hat er den halben Eimer Körner in den Trog gekippt, die der Vater eingeweicht hatte, dazu Wasser vom Bach und ein paar Kartoffeln. Die restlichen stehen noch im Topf auf dem Herd fürs Abendessen. Sie dürfen nicht anbrennen, aber auch nicht kalt werden. Deshalb hat er den Topf auf die Seite gezogen, an den Rand des Herdes. Vielleicht bringt der Vater ja ein Stückchen Wurst von der Arbeit mit.

Wieder klappert die Stalltür. Er muss hinaus und sie feststellen. Den Riegel einrasten. Er muss sowieso hinaus, noch einmal Holz holen, damit es für den Abend reicht, wenn der Vater kommt.

Auf dem Tisch flackert die Kerze, zeigt den Luftstrom an. Die Lampe mit dem Petroleum darf er nicht anrühren, schon gar nicht anzünden. Ein Holzscheit knackt im Herd, im Schiffchen simmert leise das Wasser. Er darf das Feuer nicht ausgehen lassen, muss wieder etwas nachlegen.

An der Innenseite der Scheiben haben sich unzählige Wassertröpfchen gebildet, eins neben dem anderen. Klein, kondensiert. Immer wieder bündeln sich welche wie durch Geisterhand zu einem größeren und rinnen, ruckartig, plötzlich, hinab, hinterlassen kurz eine glänzende Spur. Er darf an den Scheiben nicht wischen, schon einmal ist das Glas dabei zerbrochen. Er hat zu fest gedrückt, mit dem Daumen, weil einer der Tropfen nicht wegging. Aber es war ein Tropfen im Glas, das hat er nicht gemerkt. Er hat sich geschnitten, als das Glas zerbrach, und geblutet. Und Vater hat ihn geschlagen, wegen der Scheibe, wegen des Bluts, weil er weinte, weil es wehtat. Nein, er darf an den Tropfen nicht wischen.

Aber es reizt ihn.

In den Kittlücken der unteren Streben stauen sich die kleinen Ströme und schwellen an. Dann, irgendwann, ergießt sich das Gestaute ruckartig in die Rinne im Fensterbrett, ein kleines Rinnsal fließt hin zur Mitte und verschwindet in dem Loch. Es ist gerade groß genug für seinen kleinen Finger. Unter dem Loch ist die eckige Blechschublade mit dem runden Knauf. Er schiebt sie auf und zu, langsam, das ist nicht verboten. Die Schublade ist spannend, denn manchmal, wenn er sie lange vergessen hat, kann er darin eine Spinne finden. Jetzt aber steht in ihr das Wasser, vielleicht eine Daumenbreite hoch. Wieder und wieder zieht der Toni die kleine Lade heraus, schiebt sie wieder hinein. Nur langsam. Mitunter ruckelnd, immer leicht knirschend. Kleines Glück. Auf und zu. Manchmal, wenn die Schublade sich verhakt, schwappen ein paar Tropfen heraus. Längst ist der Wandputz darunter nass. Nicht hinfassen, damit dort nichts bröckelt.

In den Ecken oben an der Decke ist die Wand fleckig und schwarz, zwischen den Ritzen der Herdringe flackert leicht gelbes Licht. Er muss endlich Holz nachlegen, das darf er nicht vergessen. Und noch welches holen von draußen. Und auf die Kartoffeln achtgeben. Und die Stalltür …

Da hört er ihn, seine Schritte durch den Sturm. Er hört ihn schon von Weitem. Immer. Niemand anderes würde hier etwas hören, er aber spürt ihn schon, wenn er noch unten am Waldrand ist. Er kennt den Tritt des torkelnden Vaters, wenn er zurückkommt vom Steinbruch oder aus dem Wald. Lustlos und schwer, müde und meistens voll Wut. Als ob sich ein Gewitter näherte. Jetzt ist es zu spät, um Holz zu holen, die Stalltür zu verschließen. Toni hat sich wieder vertrödelt, verträumt.

Schon wird die Tür aufgerissen. Die Kerzenflamme duckt sich weg, für einen Moment kommt das Gebrüll des Sturmes von draußen herein, dann schlägt die Tür wieder zu, sperrt den Sturm aus. Aber das Gewitter ist da. Steht in der Tür, schnauft, sieht sich um. Sieht, dass kein Holz da ist, hört die Stalltür drüben klappern, riecht die angebrannten Kartoffeln. Sieht den Toni am Fenster stehen, träumen. Und entlädt sich.

7

Der Herbst geht ins Land, der Winter kommt, das Frühjahr. Oft ist es eisig, bitterkalt, das Holz nicht selten knapp, auch nass. Dann brennt es schlecht an, wärmt lange nicht richtig, kokelt und qualmt. Erst am Wochenende macht Vater immer neues. An manchen Tagen gefrieren die Tropfen an den Scheiben und malen Muster wie Blumen, die wachsen und immer dicker werden. An schönen Tagen rollt der Toni draußen Schneekugeln und baut Türme, bis er seine Finger nicht mehr spürt. Handschuhe hat er nicht. In seine Schuhe stopft Vater ihm Zeitungspapier, wenn er genug mitgebracht hat und ein paar Blatt übrig sind. Das meiste aber verbrauchen sie zum Anschüren, oder Vater reißt es in Stücke für den Abort.

Im Winter gibt es oft Kartoffeln oder Rüben, auch Haferbrei, angerührt mit den Flocken aus dem großen Sack, in dem sich fette weiße Maden krümmen. Die muss Toni herausklauben und den Hühnern geben. Manchmal bringt Vater auch etwas mit von der Arbeit oder aus dem Dorf. Brot oder Wurst oder Butter und für sich eine Kanne Bier oder vom Bauern Schnaps. Apfelbrand, Zwetschge oder Birne. Milch haben sie immer genug, von Fili, fast einen halben Topf voll früh und abends. Bald wird sie kalben, dann wird es wieder mehr, und Vater wird Käse machen. Auch Eier haben sie jeden Tag zwei oder drei, die aber nimmt Vater meistens mit ins Dorf, denn irgendwo hat er immer Schulden oder kann sie gegen anderes tauschen.

Der Vater ist oft wütend auf den Toni, schimpft, er sei ein schwächliches Kind. Keines von ihm, nicht sein Sohn, nicht so wie er. Das sagt er immer, wenn der Toni krank ist. Wenn der Toni friert und fiebert, zittert und schwitzt. Manchmal sitzt der kleine Toni einfach da, auf der Bank in der Küche oder der vor dem Haus, und wiegt sich nur vor und zurück. Das macht ihn ruhig. Er sehnt sich dann nur nach Wärme und Schlaf und hat doch Angst davor. Weil dann so oft ein Traum wiederkehrt, ihn heimsucht, immer der gleiche. Vaters Gesicht, zuerst ganz nah, dicht über ihm, erdrückend. Manchmal kommt das Gesicht schon, wenn er nur die Augen schließt und einfach nichts sehen will. Nicht da sein, sondern weg sein will. Aber er kann nicht weg. Der Traum macht dem Toni Angst, denn das Gesicht des Vaters weicht zurück, fliegt davon ins Schwarz wie in die Sterne, wird eckig, verschachtelt sich und wird ständig anders, aber es bleibt das Gesicht. Und es entfernt sich dabei nicht, wird nicht kleiner, sondern größer und größer, wird verzerrt und dreht sich, verfratzt. Fliegt weg und kommt näher in einem. Das erdrückt den kleinen Toni, schnürt ihn ein, nimmt ihm die Luft zum Atmen. Panische Angst ergreift ihn dann jedes Mal. Er schreit, auch im Schlaf, und schlägt um sich. Trifft er dabei den Vater, schlägt der sofort zurück, blind, aus dem Schlaf heraus, und schläft weiter in seinem Rausch, schnarcht nur und röchelt, furzt und riecht. Oft liegt der Toni danach wach, versteht schon irgendwie, dass der Traum nur ein Traum war, ist aber voller Angst, dass er wiederkommt, sobald er die Augen schließt. Er traut sich dann nicht mehr einzuschlafen, hält sich wach, friert und schaut starr zur Decke. Und schläft doch wieder ein, irgendwann.

Die meiste Zeit aber ist der Toni gesund. Dann rollt er sich wohlig zusammen, im Loch, das sich im Stroh des Matratzensacks gebildet hat. So kann er die Welt und den Vater vergessen. »Seine« Kuhle ist wie ein Nest, auch wenn sie oft kalt ist, die Decke klamm, und das Stroh pikst. Aber das spürt er kaum, das ist ja immer so.

8

Mit dem Frühjahr wird es wärmer, die Farben kehren zurück, die Vögel zwitschern in den Büschen und Bäumen, die Blätter kommen wieder heraus. Bienen fliegen und Schmetterlinge, die Fliegen tanzen über dem Küchentisch. Es bleibt länger hell, und die Welt wird wieder schöner.

Am Hof gurgelt der Bach vorbei. Am anderen Ufer, talabwärts, steht der kleine Hof von Marga. Sie hat ein paar Beete, in denen sie Kohl anbaut, Zwiebeln, Kartoffeln und Kräuter, auch Blumen, dann kommt erneut ein Stück Wiese für die Gänse, dann der Wald. Der kleine Wasserlauf mäandert zwischen den Bäumen hindurch, springt über Steine und berührt mit seinen Biegungen immer wieder den Weg. Dort im Wald, nach einem der Stege, liegt am Hang, verborgen hinter Büschen und Bäumen, der Steinbruch. Hier haut der Vater zusammen mit anderen Kalksteinquader aus der Steilwand. Unterhalb, dem Talgrund zu, führt der Weg über Lichtungen mit kleinen Fischteichen, bis sich der Wald öffnet zu den zwei kleinen Gehöften von Hardtstein und dem Röthelhof am Hangfuß gegenüber, beide schon in Sichtweite zu Urspring. Dann weitet sich das Tal endgültig. Gut fünfzehn Minuten geht man vom Tal zu diesen Höfen, der Toni braucht dafür länger.

Im Winter arbeitet der Vater nicht im Steinbruch, sondern fällt Bäume für die Bauern oder die Gemeinde und manchmal auch einen für sich. Der Toni darf nicht mit in den Wald. Wenn es dann wärmer wird, geht der Vater wieder in den Steinbruch.

Tagsüber ist der kleine Toni allein. Wenn es warm ist, läuft er im Garten im Kreis um Vaters dürftige Beete herum oder sieht in der Hocke den Ameisen zu und den Käfern. Stößt sie mit einem Stöckchen und ärgert sie, beobachtet, was sie tun. Manchmal auch sitzt er nur am Bach oder steht mittendrin auf den rutschigen Steinen, bis er die Füße vor Kälte nicht mehr spürt. Versunken in das hellfreudige Glitzern und die unendlichen Geschichten des Gluckerns, Blubberns und Gurgelns. Die Geschichten des Baches locken ihn, denn es ist ihm immer, als erzählte er ihm etwas. Oder wollte es. Aber er kann den Bach nicht verstehen. Ob Vater die Geschichten versteht? Er traut sich nicht, ihn zu fragen, der würde ihn höchstens verlachen. Oder schelten, und dann kriegt er bloß wieder Wut. Vater pinkelt nur in den Bach. Aber die Geschichten, die das Wasser erzählt, hören nie auf. Und auch wenn Toni sie nie versteht, lauscht er ihnen, und sie sind immer spannend.