Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Stephenson Verlag

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

Inhalt: Auf einem Schiff, das ihn nach Australien - dem Land seiner Träume - bringen sollte, begann das heiße Abendteuer für Frank Kayser. Denn an Bord waren gleich zwei schöne Frauen, deren Körper sich nach ihm verzehrten, und beide schienen ausgehungert nach Sex zu sein: die rassige Annabel sowie deren Blutjunges Stieftöchterchen Vera. Und als dann eines Tages ein schwerer Orkan das Schiff zum Kentern brachte, glaubten sich alle verloren. Nur einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass Frank und Vera an den rettenden Strand einer traumverlorenen Insel gespült wurden, wo ihre gierigen Körper in schwülen Nächten und auf heißem Sand immer aufs neue zueinanderfanden - bis fremde, unheimliche Schritte sie aus nächtlichen Liebesspielen hochschrecken ließen … Wer mochte noch auf dieser verschwiegenen Insel wohnen - und wer ihnen wohl das große Glück missgönnen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

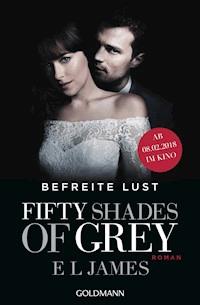

Das Titelbild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches.

eBook-Ausgabe 09/2017

Edition Stephenson # 0019 © Carl Stephenson Verlag GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien E-Mail: [email protected] Internet: www.stephenson.de Besuchen Sie uns auf www.stephenson.de Ein großes erotisches Verlagsprogramm erwartet Sie dort. eISBN 9783798609501

Insel der wilden Triebe

Heinz Gymnich

1. Kapitel

Gemächlich und geruhsam stampfte die «Bernice» durch den Indischen Ozean.

Das nicht sehr große und nicht sehr komfortable Schiff hatte eine Ladung Zucker an Bord, dazu einige Passagiere, die wohl — genau wie ich — mehr aus Abenteuerlust reisten.

Zwei junge Frauen hatte ich einmal kurz zu Gesicht bekommen. Unter Deck, wo die wenigen Kabinen lagen, traf ich eine ältere, weißhaarige Dame. Ihrem Gatten, der sie fürsorglich am Arm führte, sah man den ehemaligen Offizier an: Stolz und kühl blickte er umher, unterstrich seine knappen Worte mit ausholenden Handbewegungen.

Mich kümmerte das alles nicht. Ich hatte schon eine weite Reise hinter mir, und jetzt hatte ich mir endlich ein Ziel gewählt.

Australien!

Mein Bruder lebte dort. Vor vielen Jahren war er ausgewandert und hatte sich eine kleine Farm zugelegt, mit der er gut zurechtkam, wie er schrieb.

«Komm doch ganz einfach rüber!» teilte er mir burschikos mit, um meine trüben Gedanken zu zerstreuen, um mich wieder aufzurichten. Und weiter: «Das mit Annabel tut mir leid! Wie konnte das nur geschehen? Sie war doch noch so jung … »

Ja, sie war noch sehr jung, meine Frau Annabel. Kaum 30 war sie, als es geschah.

Wir lebten in Wien, in der Praterstraße, in einem kleinen, schmucken Häuschen, das von einem immer blühenden Garten umgeben war.

Im Winter, wenn der Sturm an den Läden rüttelte, wenn die Glut im Ofen tiefrot schimmerte, spürten wir unser großes Glück, unsere Zufriedenheit. Annabel!

Noch heute, wenn ich an sie denke, reißt und zerrt und nagt es an meinem Herzen. Ich glaube, sie war die einzige Frau, die ich im Leben wirklich geliebt habe.

Immer noch sehe ich sie vor mir, sehe den herrlichen Körper, die vollen, rosigen Brüste, den flachen Bauch, die stämmigen Schenkel, die in der Erregung zitterten.

Und immer noch höre ich ihre gestammelten, gestöhnten Worte: «0 du! Ja, komm zu mir! Tu“ es! Ich bin ja so glücklich! Ich liebe dich sehr!»

Wenn es ein vollständiges Glück gibt, dann waren es die Stunden, die Jahre, die wir beide zusammen erlebten. Annabels Vater besaß eine große Maschinenfabrik, die er ihr nach seinem Tode überschrieb.

Ich selbst trat in die Geschäftsführung mit ein. Und dann geschah es: An einem düsteren Herbstabend kam ich spät nach Hause. Alle Lichter brannten. Ich wunderte mich. Ich rief nach meiner Frau.

Die summende Stille erdrückte mich, machte aus meinem Herzen ein banges, erregtes Trommeln. Und dann sah ich sie ganz blass daliegen, in dem dünnen, hochgerutschten Nachthemd, das die nackten Brüste und Schenkel freigab.

Ich bettete ihren Kopf in meine Armbeuge und tätschelte ihr die Wangen.

Als sie die Augen aufschlug, sah sie mich verständnislos an.

«Was ist geschehen?»

«Das sollst du mir erzählen!» lächelte ich weich. Sie streckte sich in meinen Armen, seufzte und flüsterte:

«Mein Kopf! Mir ist so schlecht … »

Noch in der Nacht nahmen die mir bekannten, namhaften Spezialisten eine gründliche Untersuchung vor. Am anderen Morgen wurde ich in die Klinik bestellt.

«Darf ich offen sprechen, Herr Kayser?» fragte der Chefarzt Doktor Sperling.

«Ich bitte darum … »

«Nun… ähmmm … die Symptome, die sich bei Ihrer Gattin zeigen, deuten unter Umständen auf ernsthafte Veränderungen des Gehirns hin … » «Veränderungen? Was denn für Veränderungen?» Der Arzt rieb sich dauernd über die Fingernägel, und das machte mich nervös.

«Es muss nicht so sein, Herr Kayser», sagte er leise. «Und selbst wenn es so wäre, dann ist es mit den Mitteln der modernen Chirurgie ein leichtes … » «Herrgott noch mal, was für Veränderungen?» «Gewächsbildungen», sagte der Chefarzt und sah mich starr an.

«Sie meinen — einen Tumor?»

«Ja, Herr Kayser, das meine ich.»

Meine Hände zitterten. Mein Herz raste. Ich erinnerte mich, dass ich ein stummes Gebet sprach und dann fragte: «Aber das alles kann ganz harmlos sein, nicht wahr?»

«Natürlich. Das wird die Generaluntersuchung ergeben.»

«Wann findet die statt?»

«Noch heute, mit Ihrem Einverständnis.»

Der Tumor war nicht harmlos, er saß weitverwurzelt im Vorderhirn und konnte nicht operiert werden. Annabel starb sechs Monate später an einem heißen Sommermittag, der so still war, dass die Landschaft den Atem anzuhalten schien. Sie starb schnell und überraschend und allein…

Ich verkaufte die Fabrik und ging fort, reiste unruhig durch die Welt. Ich bestieg Flugzeuge, und ich betrat Schiffe. Ich war in Algerien, im Kongo, fuhr nach Sambia, hinunter in die Republik Südafrika.

In Kapstadt machte ich eine Woche Station, ehe es mich weiterzog. Viele Namen wurden mir geläufig: Port Elizabeth! East London! Die Delagua Bucht! In Quelimane lag die «Bernice» vor Anker.

Rasch wurde ich mit dem Kapitän einig, und dann fuhren wir los, durch die Straße von Mosambique, nach Madagaskar, umfuhren die Insel.

In Tamatave stiegen die anderen, wenigen Passagiere zu. Und jetzt waren wir auf dem Weg nach Australien. In Perth, in einer kleinen Hafenstadt, würde mein Bruder mich erwarten…

Leise senkte sich der Abend herab. Das Meer lag still da, wie ein großes, dunkles Tuch, aus dem es zuweilen silbern aufflimmerte. Ich stand an der Reling und beobachtete den Sonnenuntergang. Kein Wind ging.

Das Schiff durchschnitt leicht wiegend die kleinen, regelmäßigen Wellen.

Die Maschine ächzte leise. Die Schrauben arbeiteten sich ohne Stockung durch das graue Wasser. Gerade wollte ich mich abwenden, als ich das leise Geräusch an meiner Seite hörte.

Ich wandte den Kopf, ärgerlich über die Störung.

Eine feine, zaghafte Stimme sagte:

«Ein zauberhafter Abend, nicht wahr?»

Eine von den jungen Frauen stand dicht neben mir.

Eine Frau? War es nicht vielmehr ein Mädchen?

Klein und zart? Mit kindlichen Schultern?

Oder täuschte das unwirkliche Licht so sehr?

«Ja», brummte ich, «es ist zauberhaft.»

«Sehen Sie nur!» Sie deutete mit ihrer kleinen Hand nach vorn. «Wie das glitzert. Als tanzten tausend Lämpchen auf dem Meer … »

«Ja, ich sehe es … »

Sie sah mich zum ersten Mal an. Ihre Augen schienen mir dunkel und groß.

Der Mund war recht klein, und auch als er lachte, wurde er nicht größer.

«Sie sind aber nicht sehr gesprächig», sagte dieser Mund.

Ich ärgerte mich immer noch. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wollte nachdenken.

Und so sagte ich knapp: «Ich bin nicht als Gesellschafter hier!»

«Nein?» Sie nahm das als Spaß auf. «Wozu dann?»

Als ich nicht antwortete, wurde sie unvermittelt ernst.

«Ich bin Vera Baums», flüsterte sie.

«Frank Kayser!» Ich verneigte mich tatsächlich ein wenig. Wie kam ich dazu, mich hier, in der beginnenden Nacht, vor einer fremden Frau zu verneigen?

Steif wandte ich mich um, wollte davongehen, da erreichte mich wieder die kleine, zaghafte Stimme: «Bitte bleiben Sie doch … »

«Wozu? Ich bin müde, und ich … »

«Bitte!»

In diesem Augenblick frischte der Wind auf. Ganz plötzlich stieß er mit einem kalten, rauen Ton gegen unsere Leiber.

Vera Baums zog sich förmlich in die dicke, unförmige Jacke zurück. Nur der halbe Kopf lugte noch hervor, die großen, dunklen Augen, das wirre, blonde Haar.

«Wir sollten doch besser nach unten gehen», sagte ich eine Spur freundlicher. «Das Wetter hier ist unberechenbar.»

Die Augen wurden noch dunkler, noch größer. Tief drinnen flackerte die aufsteigende Angst. «Glauben Sie, es kommt Sturm auf?»

«Das kann ich nicht sagen. Und wenn! Ich denke, wir fahren auf einem guten Schiff. Kommen Sie!» Sie trippelte hinter mir her, drängte sich dicht neben mich und versuchte an mir vorbeizukommen. Und dabei lachte sie mich ständig an, sah zu mir auf.

Verdammt!

Ich wollte keine Begleitung. Ich verabscheute jede Konversation. Ich suchte keinen Kontakt! Keinen Menschen! Ich suchte die Ruhe, das Alleinsein! Ich wollte mein Leben beschließen, dort drüben, in Australien, auf dieser kleinen Farm, bei meinem Bruder, in der Geborgenheit der Familie.

Ich wollte noch einmal glücklich sein. Ich wollte versuchen, zu vergessen …

«Gute Nacht!» sagte ich zu der jungen Frau, als wir vor meiner Kabine angekommen waren.

Das Schiff schwankte unter unseren Füßen.

«Aber wenn es nun doch Sturm gibt!?» sagte sie mit einem zittrigen Stimmchen.

«Seien Sie unbesorgt», entgegnete ich abwesend.

In diesem Augenblick erinnerte ich mich an die andere junge Frau, mit der ich diese hier zusammen gesehen hatte. Und so fügte ich hinzu: «Sie sind doch nicht so ganz ohne Schutz, nicht wahr? Sie reisen doch nicht allein!?»

Herrgott, wie schön diese Augen waren. Wie warm dieses Leuchten mich erreichte.

Ein ferner Blitz ließ Vera zusammenzucken.

Wie nach einem Halt suchend, lehnte sie sich an mich, und sie flüsterte: «Annabel ist meine Stiefmutter!»

«Annabel?» Ich erstarrte. Ein unerträglicher Schmerz stieg in meinen Kopf.

Ich sah meine Frau vor mir. Ich sah ihr Lächeln, und ich glaubte ihre Hände zu spüren.

«Sagten Sie Annabel?»

«Ja! Warum?» Ihre Au gen zeigten jetzt eine bange Verwunderung. «Kennen Sie sie etwa?»

«Ich? Was? Ob ich sie kenne? Nein, natürlich nicht.

Da ist nur … »

«Was?»

«Nichts! Gehen Sie jetzt endlich in Ihre Kabine!» Ärgerlich sah ich zu ihr hinab. Immerhin maß ich einen Meter und neunzig, und ich überragte Vera um gute 40 Zentimeter.

Als sie so klein und so zart da vor mir stand, tat sie mir ein wenig leid.

Ich versuchte ein mildes Lächeln und fügte hinzu: «Es ist schon spät. Ihre Stiefmutter könnte nach Ihnen suchen… »

«Sie sucht nie nach mir», sagte Vera ganz ernst. Dann, mit einem letzten, scheuen Blick auf den Himmel, huschte sie davon.

In dieser Nacht schlief ich schlecht. Das Schiff schwankte stark, und ich hatte das unbestimmte Gefühl, von Riesenhänden hochgehoben und durchgeschüttelt zu werden.

Annabel, meine Frau, kam zu mir. Ihre weichen, sanften Hände streichelten mein Gesicht, glitten über meinen nackten Bauch, noch tiefer.

Ich ächzte, warf mich von der einen Seite auf die andere. Es war ein merkwürdiger Zustand, in dem ich mich befand. Ich träumte, aber ich war auch wach.

Deutlich spürte ich den nackten Leib an meiner Seite, die festen Brüste, den flachen, atmenden Bauch. Und ich spürte die Hände, die mein Gesicht nachzeichneten, die nach unten glitten, hin zu meinen Schenkeln, dann zögerten.

Mein Glied erhob sich und drängte sich der kleinen Hand entgegen.

Annabel! So war es immer gewesen mit ihr, in vielen, zärtlichen Stunden, in manchem Sommer, an kalten Winterabenden, vor dem Kamin, auf weichen, tiefen Teppichen.

«Komm!» flüsterte ich selig vor mich hin. «Komm!» Mit krampfhaft geschlossenen Augen tastete ich den warmen Leib ab, streichelte die vollen Brüste, Die Schenkel öffneten sich weit, als meine ungeduldigen Finger die kleinen, feuchten Schamlippen suchten.

Eine bange, doch sehr erregte Stimme war dicht an meinem Ohr:

«0 ja! Ja, mach“s! Achch, duu … »

Ich nahm diese leisen Worte auf wie einen süßen, schweren, berauschenden Wein.

Ich war wieder glücklich.

Schläfrig und weitentrückt flüsterte ich: «Oh … Annabel! O du … »

Der warme Leib neben mir erstarrte, als ich mich über ihn schob und mich zwischen die vollen, seidigen Schenkel zwängte.

Wie von selbst fand mein erregtes Glied seinen Weg und wurde von engen und ebenfalls erregten Lippen umschlossen.

Sehr deutlich standen die Bilder vor meinen Augen: Das kleine Haus war wieder da, im Kamin flackerte das tiefrote Feuer, der Fellteppich rieb sich kosend an meiner nackten Haut.

Der kalte Wind stieß heulend gegen die geschlossenen Fensterläden.

Und unter mir, neben mir, über mir stöhnte Annabel:

«Wie schön! Wie gut das ist! Ich… ich … OOOOh … mir kommt“s! Jetzt! Ja, jaaa … »

Es war, wie es immer gewesen war: Ich verströmte mich gemeinsam mit ihr.

Ihre langen, schlanken Beine hoben sich zuckend an und legten sich um meine Hüften.

Träge und zufrieden rollte ich zur Seite, streckte die Hand aus und fuhr noch einmal über den jungen Leib, der sich wie erschrocken zurückzog. Im gleichen Augenblick erwachte ich, fuhr hoch, sah mich um. Die Dunkelheit war undurchdringlich.

Das Schiff! dachte ich verwirrt.

Ich war auf einem Schiff, und ich fuhr mit diesem Schiff durch den Indischen Ozean nach Australien. Ich hatte geträumt; stark und deutlich, wirklichkeitsnah hatte ich geträumt.

Meine einzige, meine große Liebe hatte mich so träumen lassen …

Doch dann stutzte ich jäh. Waren da nicht leise Schritte? Das Tapsen von nackten Füßen, die sich entfernten?

Ich starrte in die Richtung, in der sich die Tür befand. Ein flüchtiger Lichtschein zeigte sich, als diese Tür sich einen Spaltbreit öffnete.

Träumte ich immer noch? Narrte mich ein Spuk? Ich kniff in meinen Arm, und ich spürte den feinen Schmerz.

Eine Gestalt, in ein wallendes, weißes Gewand gehüllt, schwebte aus meiner Kabine heraus.

Für Sekunden sah ich das kleine Gesicht, schmal, sehr ernst und mit einem traurigen Mund.

Jetzt war ich hellwach. Mit einem Ruck warf ich die Decke von mir und erhob mich taumelnd, eilte nach draußen.

Ein böiger Wind empfing mich. Hohe Wellen hämmerten gegen den Schiffsrumpf.

Dunkle, schwere Wolken jagten in geringer Höhe über uns hinweg.

Fröstelnd ging ich in meine Kabine zurück, legte mir die dicke Jacke um und eilte wieder nach draußen.

Völlig unsinnig dachte ich immer wieder: Annabel war da! Annabel ist auf diesem Schiff! Nicht sie selbst, nein, ihre Seele ist es, die mich begleitet, die nicht fortgehen kann, weil sie sich an unsere Liebe erinnert …

Im Steuerraum brannte ein flackerndes Licht. Die Tür war nur angelehnt.

Zögernd trat ich ein. Zwei Matrosen wandten mir ihre ernsten Gesichter zu.

Der Kapitän, ein Koloss von einem Mann, mit eisgrauem Bart, sah mich giftig an.

«Was suchen Sie hier?» knurrte er. «Verschwinden Sie!»

Ja, was suchte ich hier? Sollte ich ihm von meinem Traum erzählen? Von meinem Traum? War es überhaupt ein Traum? War es nicht … Vera! Natürlich! Nur sie konnte es gewesen sein! Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich sah sie wieder vor mir stehen. Ich sah die Angst in den dunklen Augen, hörte wieder die kleine, zitternde Stimme:

Glauben Sie, es kommt ein Sturm auf?

Vera! Natürlich! Sie war zu mir in die Kabine gekommen. Die Tür war nicht verschlossen. Sie hatte Schutz gesucht, sich an mich gekuschelt.

Und ich hatte von Annabel, von meiner Frau geträumt, hatte den warmen, weichen Leib gestreichelt, zärtlich und in einer unsagbaren Liebe, so wie ich es immer getan hatte.

O Gott!

Der Kapitän sah mich immer noch an.

«Was wollen Sie?» fragte er noch einmal.

Das Schiff schwankte stärker. Die Matrosen warfen sich besorgte Blicke zu.

«Glauben Sie, es kommt ein Sturm auf?» fragte ich, so wie es Vera vorhin gefragt hatte.

«Den haben wir schon, Sie Witzbold!» knurrte er mich an. Wie um seine Worte zu bestätigen, so klatschten jetzt die schäumenden Wassermassen mit einer unerhörten Wucht gegen die Fenster des Steuerhauses.

Ein Blitz zuckte grell vor unseren Augen. Der Donner zwängte sich grollend durch das Toben des Meeres.

Ich hatte Mühe, mich auf den Beinen zu halten. Der Kapitän grinste mich an.

Er stand breitbeinig da, wie eine eiserne Statue, wie ein urwüchsiger Koloss, der durch nichts und durch niemanden erschüttert werden konnte. «Neu im Geschäft, wie?» schrie er mich an. Seine Stimme war stärker als das Meer, stärker als der Donner. «Das ist noch nicht die Vollendung, Sie Grünling! Hier wehen die Westwinde ungehindert um die ganze Erde. Seien Sie froh, dass uns kein Wirbelsturm erwischt! Der zertrümmert uns mit seinen mehr als 200 Kilometern in der Stunde!» Ich versuchte, sein Grinsen nachzuahmen, und ich sagte:

«Mich hat wohl der Teufel auf diesen Kahn geführt … »

Jetzt hatte ich sein Schiff beleidigt.

«Dann steigen Sie doch aus, Sie Süßwassermatro-se!» schrie er mit rollenden Augen. «Springen Sie ab! Lassen Sie sich bis Australien schaukeln!» «Ich habe bezahlt», schwächte ich lächelnd ab. «Bezahlt? Was bedeutet das schon? Was ist Geld? Zur See fährt man aus Leidenschaft … »

«Ich fahre nicht zur See … »

Aus dem Schiffsrumpf kam ein Poltern, ein schürfendes Kratzen. Das Schiff neigte sich für Sekunden zur Seite, richtete sich wieder auf, taumelnd, schwankend, ächzend.

Der Kapitän fuhr herum und schrie den einen Matrosen an: «Sieh“ nach, was es gibt!»

Und zu mir gewandt: «Verschwinden Sie jetzt! Versuchen Sie zu schlafen!»

Ich dachte an die jungen Frauen, als ich erwiderte: «Wer kann in diesem Sturm schon schlafen?» «Dann beten Sie … »

«Steht es so schlimm?»

«Blödsinn!» Die kohlschwarze Zigarre baumelte im rechten Mundwinkel. «Das hier ist eine ganz normale Situation.»

«Es sind Frauen an Bord … »

«Ich hab sie nicht eingeladen.»

«Man sollte sich um sie kümmern, sie beruhigen.» Auch wenn er grinste, saß die Zigarette fest zwischen den Lippen.

«Übernehmen Sie doch das Amt, Sie Klugling! Könnte doch ganz nett werden, oder?»

Der Matrose kam aus dem Schiffsrumpf zurück und flüsterte dem Kapitän einige Worte zu. Täuschte ich mich, oder wurde die Gesichtsfarbe des knorrigen Mannes für Sekunden bleicher? Flackerte aus den stechenden Augen nicht eine ferne Angst? «Die Kerle sollen den Schaden beheben!» schrie er. «Alle Mann ran!»

Als ich meinen Mund zu einer erneuten Frage öffnete, wurde ich barsch unterbrochen: «Schluss mit Ihrem blöden Getue! Gehen Sie in Ihre Kabine!»

«Die Frauen … »

«Können mir gestohlen bleiben! Ab mit Ihnen!» Ich schlitterte davon, tastete nach irgendeinem Halt, fand ein Tau, ein Stück vorstehendes Holz. Dann war ich in Sicherheit, in dem schräg geneigten Gang, vor den Kabinen.

Die eine Tür war nur angelehnt. Mit hässlichem Quietschen bewegte sie sich hin und her.

Ich sah in den kleinen Raum hinein.

Die beiden Frauen saßen engumschlungen da. Mein Herzschlag stockte. Zum ersten Mal sah ich Annabel. Nicht nur der Name war derselbe, auch die Ähnlichkeit zwischen ihr und meiner verstorbenen Frau war verblüffend…

In diesem Augenblick hob Annabel den Kopf. Unsere Augen begegneten sich. Ich erschrak.

Nein, da war keine Ähnlichkeit!

Meine Frau war sanft und gut gewesen, mit viel Verständnis für jeden, mit weichen Worten und einem Lächeln, das Mut machte, das Hoffnung gab. Das große, starke Herz lag in ihren Augen, in ihrem Blick.

Hier jedoch begegnete ich nur einer Eiseskälte, einem kühlen Abschätzen, einer Arroganz, die an Beleidigung grenzte.

Eine Statue, dachte ich; eine schöne, kalte, leblose Statue.

Wie spöttisch dieser Mund lächelte, voller Verachtung allem und allen gegenüber.

Wir sprachen kein Wort. Wir sahen uns nur an. Das Schiff schien sich mehr und mehr zur Seite zu neigen. Der Rumpf stöhnte und ächzte wie eine Frau, die die unbändige Lust genießt und die sich gierig ihrem Liebhaber überlässt.

Ich wollte mich schon abwenden, da stutzte ich. Erst jetzt bemerkte ich dieses abwesende Flimmern in Annabels Augen, diese Trance, die sie emporzuheben schien in eine ferne Welt, zu einem anderen Stern.

Rauschgift, dachte ich. Kein Zweifel! Darin kannte ich mich aus.

Die Frau steht unter Drogen, sie nimmt nichts wahr. Ich wandte den Kopf und sah Vera an. Ihr Gesicht war klein und hilflos, und ihr Mund verzog sich wie zu einem Weinen.

Der flüchtig übergeworfene Mantel verschob sich und gab das weiße, durchsichtige Gewand frei, unter dem die jungen Brüste schimmerten, der flache Bauch, die weißen, stämmigen Schenkel.

Ich dachte an die Gestalt, die aus meiner Kabine schwebte, die nackt und warm neben mir gelegen, die sich an mich gedrängt hatte, wie in einer letzten, großen Verzweiflung.

Ich stand immer noch starr da. Neben uns, unter uns, über uns tobte das Meer, grollte der Himmel, zuckten die Blitze, röhrte der Donner.

In diesem Augenblick stöhnte Annabel auf. Ihr Körper sank zurück, streckte sich auf dem schmalen Bett aus.

Die starren Augen schlossen sich. Der Mund zuckte und brachte ein kurzes, gemeines Lächeln. Vorsichtig machte sich Vera aus den Armen ihrer Stiefmutter frei, dann erhob sie sich zögernd und kam auf mich zu.

«Sie schläft jetzt», sagte sie durch das Tosen, durch das mächtige, anhaltende Brausen hindurch. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, ging sie an mir vorbei, den dunklen Gang entlang, blieb vor der Tür zu meiner Kabine stehen.

Erstaunt folgte ich ihr und fragte:

«Was wollen Sie?»

«Nehmen Sie mich zu sich! Bitte!»

«Sie waren schon einmal da … »

«Ja!»

«Warum?»

«Ich … ich hatte Angst, und ich fühlte mich so allein!»

Sie war es, die mich in den engen Raum drängte, die die Tür schloss.

Ganz zwanglos, so als wären wir schon seit einer Ewigkeit bekannt, streifte sie sich den Mantel ab und setzte sich aufs Bett.

Und wieder sah ich den jungen, schönen Leib fast unverhüllt. Die prallrunden Brüste lugten bis zur Hälfte aus dem Ausschnitt.

Wie Milch! dachte ich verrückt. Wie frische, sahnige Milch!

Obwohl Vera die Beine fest geschlossen hielt, sah ich den dunklen Busch zwischen den Schenkeln, das Dreieck, das den dünnen Stoff hochhob.

Ich räusperte mich und sagte härter als beabsichtigt:

«Was soll das ganze Theater? Was wird hier eigentlich gespielt? Wer ist diese Frau da?»

Vera unterbrach mich: «Sie schläft jetzt fest! Sie ist weit fort.»

«Ach ja? Wie weit?»

«Sie sagt, wenn sie es genommen hat, gehen Leid und Gedanken fort. Erst dann ist man glücklich.»

«Erst dann?»

«Ja! Morphium macht frei … »

« … sagt sie … »

«Ja, das sagt sie!»

Vera begann zu zittern. Die nackten Brüste machten die Bewegungen mit. Erst jetzt schien sie sich wieder der Gefahr bewusst zu werden, in der wir uns allem Anschein nach befanden.

«Wird das Schiff untergehen?» fragte sie bang.

«Ach was! Ich hab vorhin mit dem Kapitän gesprochen. Kein Grund zur Aufregung. Hier gibt es dauernd solche Stürme.»

Sie lächelte flüchtig und lehnte sich zurück. Die harten Warzen drückten sich gegen den dünnen Stoff, der auch die Beine freigab, die Schenkel. Für Sekunden sah ich die blonden Härchen der Scham.

Vera spürte meinen brennenden Blick, mein aufsteigendes Verlangen.

«Komm!» flüsterte sie mir zu. «Nimm mich ganz fest in deine Arme! So wie vorhin! Wir wollen uns Freude schenken. Ich tu“ alles, was du willst … »

Ich begriff nichts.

Was war nur mit dieser jungen Frau los? War es die Angst, die die Erregung in ihr schürte? War es der Gedanke an einen nahen Tod? Spürte sie, in welcher Gefahr wir uns befanden? Ich sah sie an, wie sie dalag, wie sie mich anlächelte. Ich horchte nach draußen und hatte das Gefühl, als läge das Schiff ruhiger.

Auch die Wassermassen tobten nicht mehr unkontrolliert gegen den Rumpf.

Der Wind heulte nicht mehr so höhnisch, so Sieges gewiss, so wütend.

Nur dieses merkwürdige Kratzen, dieses dumpfe Schaben unter meinen Füßen hielt an.

Zuweilen glaubte ich laute Stimmen zu hören, die sich anspornten, die sich überschlugen, die sich gegenseitig Befehle erteilten.

Als ich den Kopf zurückwandte, wurden meine Augen groß. Vera lag nackt da und hatte die Beine leicht gespreizt.

In diesem Augenblick entschwanden auch meine klaren Gedanken. Nur die Lust war noch da, das Verlangen, die brennende Gier.

Hastig streifte ich die Jacke ab, das Hemd, die Hose. Vera sah mit runden, flackernden Augen zu, und als ich den Slip abzog, stöhnte sie leise auf. Mein Glied war bereit. Meine Hoden schmerzten.

Ich war ein Mann! Nur ein Mann! Nichts weiter! Ich vergaß meine Frau und die Stunde, in der sie von mir gegangen war.

Ich vergaß unser kleines Haus, den blühenden Garten, den Herbst und die kalten Winterabende, an denen wir glücklich gewesen waren.

Das Leben war stärker als der Tod, als die Vergangenheit, die Erinnerung.

Die Zeit begann die Wunden zu heilen …

Vera sah mich immer noch an, als ich näher trat und mich über sie beugte.

Vorsichtig fuhr ich über die zarte Haut, nahm mir die prallen Brüste und drückte sie gierig.

Ihr Mund verzerrte sich.

Ihre eine Hand streckte sich aus, umschloss mein Glied und rieb es sanft.

Und dann lagen wir da, spürten uns ganz nah, tasteten uns ab, bis die Gier übermächtig wurde.