4,99 €

Mehr erfahren.

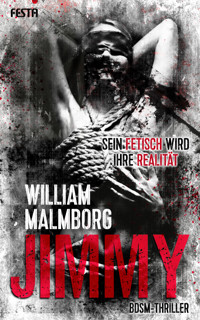

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Horror Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

Manchmal ist es nur ein kurzer Moment, der das Gewöhnliche von dem Monströsen trennt. Seit seiner Kindheit interessiert sich Jimmy Hawthorn für BDSM-Pornos. Bondage ist das Einzige, was ihn sexuell erregt. Doch harmlose Rollenspiele sind es nicht, wovon er träumt: Jimmy will Frauen wirklich foltern und verletzen. Im Sommer ergreift er die Chance. Jimmy entführt ein Mädchen aus seiner Schule und sperrt sie in einen alten, unterirdischen Bunker. Samantha lernt den Wahnsinn kennen und Jimmy das Glück, einen Menschen zu brechen. Doch die Dinge werden kompliziert, als sich Megan, auf der Suche nach ihrer Freundin, dem Bunker nähert - und bald hängen zwei gefesselte Mädchen an seinen Haken. Der Underground-Bestseller aus den USA. Psychologischer Hardcore in der Tradition von Jack Ketchum oder Richard Laymon. Lurid Lit: 'Endlich mal wieder eine Geschichte über ein menschliches Monster, das wirklich realistisch geschildert ist.' Trouble Reads: 'Ich empfehle dieses Buch - falls es dein Magen aushält.' Dark Media: 'Diese Geschichte beinhaltet definitiv ein Körnchen Realität, und das macht sie so schrecklich. Wenn du nach etwas Neuem suchst und mit dem Thema umgehen kannst, ist dies definitiv was für dich. Es ist sicher anders als alles, was du in letzter Zeit gelesen hast.'

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Michael Krug

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Jimmy erschien 2011 im Verlag Darker Dreams Media.

Copyright © 2013 by William Malmborg

1. Auflage Dezember 2014

Copyright © dieser Ausgabe 2014 by Festa Verlag, Leipzig

Titelbild: iStockphoto.com

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-350-1

www.Festa-Verlag.de

1

Irgendwann im Laufe der Nacht löste sich das schwere Gewitter auf und wurde von gleichmäßigem, sanftem Regen abgelöst. Später sollten die Leute sagen, der Regen hätte eingesetzt, um die Stadt zu reinigen, und er hätte das Grauen und den Wahnsinn der letzten Tage hinfortgespült. Für viele traf dies jedoch nicht zu. Ihnen blieben das Grauen und der Wahnsinn für immer erhalten, und kein Regen, ganz gleich wie heftig, konnte jemals etwas davon hinfortspülen.

Es begann an einem klaren, kühlen Montag im Mai 2010. Samantha King, eine 18-jährige Schülerin, ging von der Schule nach Hause. Es war ein angenehmer Spaziergang, für den sie in der Regel höchstens 15 bis 20 Minuten benötigte. An diesem Tag würden es eher 20 Minuten werden, denn ihr Rucksack war voll. Die Lehrer hatten sie mit Hausarbeiten zugeschüttet, obwohl nur noch zwei Wochen bis zum Schulabschluss blieben. Wahnsinn.

Schulabschluss. Das Wort jagte ihr einen Schauer über den Rücken, während sie die waldgesäumte Straße entlangging. Es kam ihr wie gestern vor, dass sie in der dritten Klasse Bilder vom Weihnachtsmann und seinem Rentier für das Weihnachtsbuch der Klasse gemalt hatte. Wahnsinn, wie die Zeit verging.

Abschluss im Juni und im August würde sie zur Northern Illinois University in DeKalb aufbrechen. Nach vier Jahren dort würde sie in der Lage sein, mit einem Beruf, der ihr Freude bereitete, ihr eigenes Leben zu führen, für sich selbst zu sorgen und vielleicht mit einem Mann, der sie innig liebte, eine Familie zu gründen.

Allerdings war der Gedanke an den Schulabschluss nicht das Aufregendste, das ihr durch den Kopf ging. Diese Ehre blieb dem bevorstehenden Samstagabend vorbehalten, den sie im Turnsaal der Schule verbringen würde. Der Abschlussball. Sie freute sich nicht nur aufs Tanzen, sondern auch auf die anschließende Nacht, in der sie beabsichtigte, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Steven, ihr Freund, war noch nicht im Bilde, aber sie bezweifelte, dass er etwas dagegen haben würde. Sie gingen seit einem Jahr miteinander, und es wurde Zeit, dass sie mehr taten, als Händchen zu halten und zu knutschen. Die Frage war: Wie sollte sie sich präsentieren, um ihn zum ersten Schritt zu veranlassen? Oder sollte sie selbst die Initiative ergreifen? Nein. Das war Sache des Mannes, alles andere wäre nicht richtig. Aber was sollte sie tun?

Sie malte sich aus, wie sie in einem Motelzimmer auf dem Bett saßen. Sie würde ihr Kleid ein wenig lockern, es würde über die Brüste hinabgleiten. Er würde ihren Körper mit seinen Händen und Lippen erforschen. Der Rest würde sich von selbst ergeben.

Auf der Straße raste ein Auto vorbei und riss sie aus ihren Fantasien, was wahrscheinlich ganz gut so war, denn zwischen ihren Schenkeln hatte ein warmes Kribbeln eingesetzt.

Statt weiter über die Nacht der Nächte nachzudenken, richtete sie den Blick geradeaus und sah den verwahrlosten Briefkasten des alten Hood-Hauses, der am Straßenrand aus dem Unkraut ragte. Ein Schauder lief ihr über den Rücken.

Die Hoods waren eine seltsame Familie gewesen, die gedacht hatte, der Dritte Weltkrieg stünde unmittelbar bevor. Jahrelang hatten sie sich darauf vorbereitet und versucht, Leute aus der Gegend für ihre kleine Miliz zu rekrutieren. Ihnen zufolge hatte der 11. September 2001 den Kriegsbeginn dargestellt, aber statt zu bleiben und zu kämpfen, hatten sie sich irgendwo in die Rocky Mountains zurückgezogen. Seitdem hatte man nichts mehr von ihnen gehört. Das Haus aber stand noch, und da nie jemand ein ZU-VERKAUFEN-Schild davor aufgestellt hatte, ging jeder davon aus, dass es noch immer den Hoods gehörte. Selbst wenn je ein Verkaufsschild davor stünde, schien zweifelhaft, ob jemand das Anwesen kaufen würde. Nach neunjähriger Vernachlässigung war das Haus völlig verfallen. Nur um es wieder bewohnbar zu machen, müsste man mehr investieren, als die Immobilie wert war.

Samantha ging langsam auf die Einfahrt zu und wandte den Kopf zum Haus. Das hohe Gras und wild wucherndes Gestrüpp zwischen dem Gebäude und der Straße machten es beinahe unmöglich, das Erdgeschoss zu erkennen. Im ersten Stock bemerkte sie ein frisch zerborstenes Fenster.

Rechts von ihr bewegte sich etwas im Gebüsch.

Samanthas Herz setzte einen Schlag aus, als sie herumfuhr und damit rechnete, eine Katze oder irgendein kleines Waldtier zu erblicken.

Nichts.

Vielleicht ein Kind? Jemand, der Steine auf das Haus warf und sich versteckte, als ich näher kam? Vielleicht sogar derjenige, der die Scheibe eingeworfen hat?

»Hallo?«, rief sie.

Immer noch nichts.

Samantha beschloss, dass es ihr gleich war, wer oder was im Gebüsch lauerte. Das Haus war auch ohne die drohende Gefahr, dass jemand sie anspringen könnte, unheimlich genug – so unheimlich, dass es unter Kindern mehrere Jahre lang als Mutprobe gegolten hatte, an Halloween hineinzugehen und irgendeinen Gegenstand mitzunehmen, bis letztlich der Sheriff einschreiten musste, nachdem sich ein Junge beim Versuch, durch ein zerbrochenes Fenster zu klettern, übel geschnitten hatte.

Sie wandte sich vom Haus ab und wollte ihren Heimweg fortsetzen.

Plötzlich stürmte etwas durchs Gebüsch. Wieder fuhr Samantha herum und schrie auf, als eine Gestalt auf sie zustürzte und eine Hand ihren Hals packte.

»Nicht!«, brüllte sie und setzte sich gegen den Angreifer zur Wehr. Ihr rappelvoller Rucksack zwang den Unbekannten, sie loszulassen. Gleich darauf packten seine Hände sie erneut und schleuderten sie nach rechts. Diesmal war ihr Rucksack ein Nachteil, denn durch die schwere Last geriet sie aus dem Gleichgewicht und stürzte.

Der Angreifer näherte sich ihr mit einem langen, schimmernden Messer.

»Ahhh«, setzte sie zu einem weiteren Schrei an, dann aber hielt er ihr das Messer an die Kehle. Die Klinge fühlte sich kalt an und drückte mit der rasiermesserscharfen Schneide gegen ihre Haut.

Ohne Vorwarnung strömte eine warme Flüssigkeit zwischen ihren Beinen heraus.

»Steh auf.«

Samantha erkannte die Stimme und musterte den Angreifer zum ersten Mal richtig. Es war Jimmy Hawthorn.

Alles klar, jetzt gilt’s. Bleib ruhig und konzentriert, dachte Jimmy Hawthorn, während er vorsichtig das Messer an Samantha Kings Hals drückte – ein Messer, das er an diesem Morgen neben der Hintertür des Hood-Hauses deponiert hatte, damit er damit nicht den ganzen Tag in der Schule herumlaufen musste. Verlier’ nicht die Kontrolle, und um Himmels willen, verletze sie nicht!

Ihr die Kehle aufzuschlitzen, stellte im Augenblick seine größte Angst dar, dicht gefolgt von der Gefahr eines unvorhergesehenen Samariters, der ihr zu Hilfe eilen wollte. Es sei denn, der Samariter wäre ein weiteres Mädchen, dann könnte ich vielleicht beide schnappen. Ein geiler Gedanke, den er jedoch rasch verdrängte, um sich auf die gegenwärtige Lage zu konzentrieren.

»Steh auf.«

Samantha rührte sich nicht.

Einen Moment lang fürchtete er, sie wolle ihm trotzen und er müsse sie in den Atomschutzbunker schleifen, dann jedoch wurde ihm klar, dass ihr Körper lediglich vor Angst wie gelähmt war.

Du hättest auch Schiss, wenn dich plötzlich jemand mit einem Messer angreift.

Allerdings wusste er, dass er sie in den Bunker schaffen musste. Mit jeder verstrichenen Sekunde stieg die Gefahr, dass jemand vorbeikam. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm er das Messer von ihrem Hals und drückte es ihr in den Schritt. »Hoch mit dir oder ich schlitze dir die Muschi auf!«, drohte er.

Der Bluff funktionierte.

»Aufhören! Jimmy, nicht! Ahhh! Bitte hör auf!«

Jimmy ignorierte ihr Gesabbel und zog am Seil, bis ihre Zehen kaum noch den Betonboden berührten, dann band er es an dem Rohr fest, das aus der Wand ragte. Als er fertig war, trat er in die Mitte des kleinen Raums und starrte sie an. Sein Blick schien jeden Quadratzentimeter ihrer gestreckten Gestalt eingehend zu mustern.

Einen Moment lang starrte Samantha zu ihm zurück, dann schaute sie nach oben zu ihren Handgelenken und versuchte, sie in eine bequemere Position zu manövrieren. Mittlerweile begannen ihre Zehen zu schmerzen, und sie versuchte, ihnen etwas Ruhe zu gönnen, doch dadurch verstärkte sich nur die Belastung ihrer Handgelenke, und innerhalb einer Minute war sie gezwungen, die Fersen wieder anzuheben.

Jimmy beobachtete sie ungerührt.

»Jimmy ...«, setzte Samantha an. Sie wollte mehr sagen, musste aber erst tief durchatmen. Ihr Körper hatte gar nicht bemerkt, wie viel Druck diese Haltung auf ihre Lungenflügel ausgeübte. »Bitte lass mich runter.«

Jimmy ignorierte ihre Forderung.

Samantha schloss die Augen.

Was hat er vor?

Vergewaltigung kam ihr als Erstes, aber nicht als Letztes in den Sinn. Leider schienen die Möglichkeiten endlos zu sein.

»Ich werde dir nicht wehtun«, behauptete Jimmy.

Samantha öffnete die Augen wieder.

»Außer, du versuchst, mich zu verletzen oder zu fliehen«, fügte er hinzu.

Seine Stimme ließ irgendetwas in ihr überschnappen, und bevor ihr klar wurde, dass sie die Worte aussprechen würde, hörte sie sich sagen: »Was verdammt noch mal soll das werden?«

Einen Moment lang schien Jimmy tatsächlich über die Frage nachzudenken, allerdings antwortete er nicht sofort. Stattdessen zuckte er mit den Schultern. Es war eine schlichte Geste, dennoch lief es Samantha eiskalt über den Rücken und die Arme. Dann begann er, seinen Gürtel zu öffnen, und die Kälte schlug in nackte Angst um.

Nein, dachte Samantha. Ihre Stimme schien außerstande zu sein, Worte zu bilden. Bitte nicht.

Allerdings zog Jimmy die Hose nicht aus, und die Angst vor Vergewaltigung wurde schlagartig von einer anderen Sorge verdrängt, als er sich einen Teil des Gürtels um die rechte Faust wickelte.

»Um ehrlich zu sein«, sagte Jimmy, »ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich tun werde. Ich habe vorher noch nie jemanden entführt, und da du vorher noch nie entführt worden bist, dürfte es wohl für uns beide eine lehrreiche Erfahrung werden.« Darauf folgte ein zweites Schulterzucken, begleitet von einem Lächeln, das Samanthas Angst nur verstärkte. »Denk einfach daran, dass ich hier das Sagen habe.«

Damit verschwand Jimmy hinter ihr.

Samantha wollte versuchen, sich herumzudrehen, um zu sehen, was er tat, doch bevor sie sich auch nur rühren konnte, schnalzte der Ledergürtel über ihren Rücken und zog eine Schneise grässlicher Schmerzen.

Tränen quollen ihr aus den Augen.

Sie rechnete mit mehr, aber es geschah nichts. Dann trat Jimmy wieder in ihr Blickfeld. Um die Faust hatte er immer noch das Ende mit der Gürtelschnalle gewickelt.

»Das war harmlos im Vergleich dazu, was ich tun könnte. Wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Nachmittag damit verbringen, dich so zu schlagen, und du könntest nichts dagegen tun.« Mit einem Seufzen begann er, den Gürtel wieder durch die Schlaufen seiner Hose zu fädeln. »Und überleg nur mal, wie es wäre, wenn ich dir die Bluse vom Körper schneide und deine nackte Haut treffe.«

Samantha konnte sich zwar nicht vorstellen, dass es noch schmerzhafter wäre als das, was sie gerade gespürt hatte, aber sie wusste, dass es bestimmt so wäre. Ebenso wusste sie, dass er recht hatte. Er konnte und würde mit ihr anstellen, was immer er wollte. Und was will er?

Wenngleich Jimmy stundenlang bei Samantha hätte bleiben können, weil er die wunderbare Situation, die er geschaffen hatte, sowohl geistig als auch körperlich so genoss, wusste er, dass sich ihr Verschwinden herumsprechen würde, sobald ihre Familie bemerkte, dass sie nicht nach Hause kam. Und das Zeitfenster von etwa 45 Minuten zwischen dem Ende der Schule und ihrer erwarteten Ankunft zu Hause würde die Polizei als Grundlage heranziehen, um zu ermitteln, wer sie entführt hatte. Deshalb wollte er den Großteil dieses Zeitraums daheim sein, sich völlig entspannt und scheinbar erleichtert darüber geben, einen weiteren Schultag hinter sich gebracht zu haben. Ergänzen würde die Illusion, er sei die ganze Zeit daheim gewesen, sein jüngerer Bruder Alan. Normalerweise gingen die beiden zusammen nach Hause, aber an diesem Tag musste Alan im Anschluss an die Schule nachsitzen und würde nicht vor vier zu Hause eintreffen. Bei seiner Ankunft würde Alan seinen Bruder Jimmy sehen und davon ausgehen, dass er schon seit Schulende dort gewesen wäre, was sein Alibi stützen würde, sollte er je eines benötigen. Andererseits würde ihm kein Alibi der Welt helfen, falls man Samantha fände und sie jedem erzählte, dass er verantwortlich für die Sache sei. Zum Glück glaubte Jimmy nicht, dass es je dazu kommen würde.

Der Heimweg vom Grundstück der Hoods dauerte nicht lange. Zu Hause angekommen, hatte er jedoch Mühe, sich zu entspannen, weil er ständig an Samantha und all die Dinge denken musste, die er mit ihr anstellen konnte. Das wiederum verursachte eine Erektion, die gegen seine Hose presste. Allerdings wollte er sich keinen runterholen, denn er beabsichtigte, später am Abend zum Atomschutzbunker zurückzukehren, und dann wollte er sein Pulver noch nicht verschossen haben. Leider konnte er sich trotzdem nicht beherrschen. Nachdem er auf die Uhr gesehen und festgestellt hatte, dass sein Bruder immer noch etwa 15 Minuten nachsitzen musste, ging er nach unten in sein Zimmer und öffnete eines seiner heruntergeladenen Videos.

Auf dem Bildschirm stand eine junge Frau in Lederkluft mit über den Kopf gefesselten Handgelenken und einem Ballknebel im Mund. Da sich Jimmy das Video bereits viele Male angesehen hatte, wusste er, dass es nicht lange dauern würde, bis die junge Frau auf die Knie gesenkt und gezwungen würde, nach dem Entfernen des Ballknebels einen Schwanz zu blasen. Später, nachdem der Mann ihr seine Ladung in den Mund gespritzt haben würde, sollte der Knebel wieder angebracht werden. Jimmy schaffte es gar nicht so weit, bevor er tief unten im Wäschekorb seine Unterhose vergrub. Drei weitere, alle von eingetrocknetem Samen verkrustet, befanden sich bereits dort, obwohl er die Wäsche erst vor zwei Tagen gewaschen hatte.

Eine eigenartige, aber vertraute Abscheu befiel ihn, als er fertig war, nur diesmal rührte sie nicht daher, wie viel Geld er für den Download perverser Videos ausgegeben hatte. Vielmehr lag es an der Erkenntnis, dass er seiner Begierde letztlich nachgegeben hatte. Er hatte sein Leben lang davon geträumt, eine junge Frau zu entführen und so zu fesseln, dass sie mehrere Tage am Stück mit den Handgelenken über dem Kopf dastehen musste, doch bisher war es ihm stets gelungen, diese Gelüste eine Fantasie bleiben zu lassen. Nun waren sie Realität geworden. Eine Realität, vor der er sich oft gefürchtet hatte, weil sie bedeutete, dass er eine Grenze überschritten hatte.

Natürlich würde sich das Gefühl legen. Das tat es bei den Videos immer, und bei dieser Situation würde es genauso sein. Außerdem wusste Jimmy in seinem tiefsten Innersten, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen war, bis er es ohnehin getan hätte; hatte sich eine Fantasie erst im Gehirn eines Menschen festgesetzt, gab es keinen Weg mehr daran vorbei. Er konnte sein sexuelles Verlangen genauso wenig unterdrücken wie ein Homosexueller, und daran hätte selbst die intensivste ›Therapie zur sexuellen Umerziehung‹ nichts zu ändern vermocht.

Eine halbe Stunde, nachdem Jimmy gegangen war, begannen ihre Hände zu kribbeln, und Samantha wollte sich verzweifelt befreien. Noch nie zuvor hatte sie so lange gestanden. Ihre Beine fühlten sich bereits schwach an, ihr Kreuz schmerzte. Am schlimmsten jedoch waren die Hände, denn jedes Mal, wenn sie die Füße oder Beine ein wenig entlastete, zog sich das Seil enger um ihre Handgelenke zusammen und schnitt ihr das Blut ab. Selbst wenn sie sich so groß wie möglich machte und ihre Zehen das gesamte Körpergewicht trugen, blieb das Seil unangenehm straff.

Auch die Stelle, an der Jimmy sie mit dem Gürtel geschlagen hatte, tat immer noch weh, wenngleich die Schmerzen beträchtlich nachgelassen hatten, seit er gegangen war. Wie würden sich zehn Schläge anfühlen? Oder 20? Oder 30? Und wie würden die anderen Dinge sein, die er mit mir anstellen könnte? Darüber nachzudenken, ließ ihr förmlich das Blut in den Adern gefrieren.

Wieder quollen ihr Tränen aus den Augen. Es gelang ihr, einige davon mit der Innenseite des Arms wegzuwischen, aber die meisten rannen ihr über die Wangen und tropften auf den Boden.

Samantha verlagerte ihre Haltung. Der Druck auf ihre Handgelenke nahm zu. Sie versuchte, die Arme höher als das Seil zu heben, doch es erwies sich als unmöglich. Selbst wenn das Seil entfernt worden wäre, würden ihre erschöpften Muskeln eine solche Streckung nicht zulassen. Sie brüllten bereits danach, die Arme sinken lassen zu dürfen.

Neugierig, wie ihre Hände wohl aussahen, legte Samantha den Kopf mühsam in den Nacken und schaute nach oben. Das Seil, das ihre Handgelenke fesselte, war mehrfach um sie herumgeschlungen worden, bevor es verknotet worden war. Ein zweites Seil war am ersten befestigt und verlief über ein Rohr an der Decke, bevor es an einem weiteren, aus der Wand ragenden Rohr angebunden worden war.

Jimmy hatte etwas darüber gesagt, sie bestrafen zu wollen, falls sie zu fliehen versuchte, aber angesichts der Straffheit der Seile brauchte er sich darüber wirklich keine Sorgen zu machen. Ohne fremde Hilfe konnte sie sich unmöglich befreien.

Ihr Nacken begann zu schmerzen, deshalb ließ sie das Kinn wieder auf die Brust sinken. Ihre Augen betrachteten ihre Schuhe, doch ihr Verstand bemerkte sie überhaupt nicht, konzentrierte sich stattdessen auf ihre Eltern.

Was mochten sie denken?

Waren sie überhaupt schon zu Hause?

Samantha hatte keine Ahnung, wie spät es war. Es schien, als wären Stunden über Stunden verstrichen, aber sie wusste, dass dem wahrscheinlich nicht so war.

Ihr Blick löste sich von ihren Füßen und wanderte durch den Raum. Es gab nirgends eine Uhr. Dennoch präsentierte sich der Bunker keineswegs kahl. Die Angst vor dem Ausbruch einer Art Weltkrieg hatte die Familie Hood dazu bewogen, etliche Vorräte in dem kleinen Schutzraum einzulagern. Holzregale mit Konservendosen, Trockenwaren und Tafelwasser säumten die gesamte Wand zu ihrer Linken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums stapelten sich mehrere Seilrollen übereinander. Rechts standen nur zwei Regale mit Glühbirnen und Reinigungsbedarf. Zwischen den beiden Wänden befand sich ein schlichter Durchgang mit einer riesigen Stahlkonstruktion ohne Fenster oder sonstige Öffnungen als Tür. Auf der anderen Seite lagen die Treppe und die Welt, die Samantha früher als selbstverständlich betrachtet hatte.

»Ich weiß echt nicht, warum ich’s überhaupt noch versuche«, meinte Alan, nachdem er eine Flasche Cola aus dem Kühlschrank geöffnet hatte. »Die Lehrer sind so rechthaberisch, dass sie es nicht ertragen können, von einem ›Kind‹ wie mir korrigiert zu werden.«

Jimmy lächelte. Alan war zum Nachsitzen verdonnert worden, weil er am vergangenen Freitag respektlos zu einem Mathe-Vertretungslehrer gewesen war. Laut Alan hatte ihn ein Mädchen gefragt, ob er einen zweiten Bleistift hätte. Er hatte einen, ließ ihn allerdings versehentlich fallen, als er ihn dem Mädchen geben wollte. In Schwierigkeiten geriet er, weil er sich mündlich bei ihr dafür entschuldigte, und der Vertretungslehrer beschloss, ihn dafür zu rügen, dass er gesprochen hatte, obwohl eigentlich alle still sein sollten. Alan hatte versucht, ihm zu erklären, dass er sich lediglich dafür entschuldigt hatte, den Bleistift fallen gelassen zu haben, und der Vertretungslehrer war aus der Haut gefahren. Wenig später hatte Alan im Büro des stellvertretenden Direktors seine ungerechte Strafe dafür erfahren, weil er höflich gewesen war. »Ich finde, du solltest Oprah über den Vorfall schreiben.«

»Ja, aber dann werde ich wahrscheinlich suspendiert oder so. Erinnerst du dich an den Kerl, der wegen Facebook Ärger bekam?«

Jimmy erinnerte sich an mehrere Geschichten über Kids, die wegen Dingen in Schwierigkeiten geraten waren, die sie auf Facebook gepostet hatten. Die Schule hielt sich darüber auf dem Laufenden, entweder durch gefälschte Profile oder durch Meldungen von Arschkriechern unter den Schülern, und nicht nur in Ashland Creek, sondern überall im Land. Sogar die Pädagogen bekamen mitunter Ärger. Dabei fiel ihm eine Lehrerin in Kalifornien ein, die gefeuert worden war, weil sie Bilder von sich gepostet hatte, die sie in den Sommerferien beim Trinken zeigten. Es war lächerlich. »Welcher Kerl?«

»Ach, spielt ja doch keine Rolle«, erwiderte Alan mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Ich bin nur froh, dass fast Sommer ist und ich mich bald nicht mehr mit diesem Schwachsinn rumschlagen muss.«

»Ja«, pflichtete Jimmy seinem Bruder bei. Unverhofft konzentrierten sich seine Gedanken auf die Tatsache, dass er nun, da er die High School beinahe abgeschlossen hatte, noch nicht einmal ansatzweise wusste, was er danach tun sollte. Die meisten seiner Mitschüler hatten Pläne. Die Mehrheit wollte entweder ans College oder zum Militär. Auf einige warteten auch Jobs. Auf Jimmy traf nichts davon zu, obwohl seine Zensuren gut genug für die meisten Colleges gewesen wären. Dennoch hatte er sich nirgends beworben, weil ihm das College einfach nicht richtig für ihn vorkam. Und er scheute sich davor, zum Militär zu gehen. Nicht, weil er Angst davor hatte, in einen Krieg ziehen zu müssen – die Aussicht auf Kampfhandlungen fand er eher verlockend –, sondern weil es ihm Sorgen bereitete, dass er dort vielleicht kein Ventil für seine Bondage-Fantasien haben würde.

Andererseits hatte er bis zu diesem Tag auch zu Hause kein richtiges Ventil dafür gehabt. Seit seinem Eintritt in die Pubertät hatte er sich nur mit Online-Filmen und Videos über Wasser gehalten, die er aus Katalogen bestellte.

»Hast du Hunger?«, fragte Alan.

»Äh ... ja«, antwortete Jimmy. Zuvor beim Mittagessen in der Schulkantine war er zu nervös gewesen, um etwas hinunterzubekommen, weil die Gedanken daran, sich nach dem Unterricht Samantha zu schnappen, seinen Verstand beherrscht hatten.

»Gehen wir zu Taco Bell.«

»Klingt gut.«

Damit traten die beiden den Fußmarsch in den Ort an, ein Ausflug, den sie oft unternahmen, wenn sie sich langweilten oder Hunger hatten. Der Weg führte sie am Hood-Grundstück vorbei. Jimmy schaute hin und malte sich aus, wie Samantha in dem geheimen Atomschutzbunker litt. Doch kaum hatten sie das Haus hinter sich gelassen, dachte er wieder an Taco Bell und die Cheesy Gordita Crunches, die er bald verdrücken würde.

2

Tina Thompson überlegte seit zwei Tagen hin und her, ob sie Jimmy zum Abschlussball einladen sollte. Unterdessen hatte sie darauf gewartet, dass er es tun würde, doch das hatte er nicht, und nun wurden die Karten für den Ball nur noch einen weiteren Tag lang verkauft. Sie würde es tun müssen.

Tina war Jimmy Hawthorn zum ersten Mal in der Cafeteria begegnet, damals im Januar, als sie gezwungen gewesen war, von Glen Ellyn nach Ashland Creek zu ziehen, um bei ihrer getrennt lebenden Mutter einzuziehen, nachdem ihr Vater auf dem Heimweg von einem Geschäftsessen in Chicago bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Es war eine schwierige Veränderung gewesen, die sie sich nicht gewünscht hatte, und erschwerend war hinzugekommen, dass sie an ihrem ersten Schultag an der Ashland Creek High von Klasse zu Klasse wandern musste, weil niemand mit ihr reden wollte. All die kleinen Cliquen erwiesen sich als voll besetzt und nicht auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Später war ihr klar geworden, dass dabei wahrscheinlich auch ihre Schüchternheit eine Rolle gespielt hatte, doch zu dem Zeitpunkt war das ein unbekannter Faktor gewesen.

Am schlimmsten gestaltete sich damals natürlich das Mittagessen, weil sie nirgendwo sitzen konnte. Plätze in den Klassenzimmern gehörten keiner Clique, Tische beim Mittagessen hingegen schon, und wenn man sich an den falschen Tisch setzte, verhieß es in der Regel Ärger. Damals im Januar hatte es zwar einige freie Plätze im Raum gegeben, allerdings hatte keiner der Tische besonders einladend gewirkt. An jedem davon unterhielten sich die Schüler lautstark und schienen keinen Neuankömmling gebrauchen zu können.

Nachdem Tina fünf Minuten lang mit einem Tablett voll fettigem Essen an der Wand gestanden hatte, bemerkte sie einen Jungen, der allein an einem Ende eines halb besetzten Tisches saß. Statt mit den vier Kids am anderen Ende zu reden, schrieb er etwas und aß dabei einen Apfel.

Tina überlegte einige Sekunden lang, was sie tun sollte und entschied dann, sich zu ihm zu setzen.

»Macht’s dir was aus, wenn ich dir Gesellschaft leiste?«, fragte sie ihn.

Er schaute auf. »Äh ... nein, nur zu.« Sein Tonfall klang leicht erschrocken, obwohl er keineswegs verärgert über die Störung zu sein schien.

»Danke.« Sie stellte ihr Tablett ab und nahm Platz. Es tat gut, nicht mehr stehen zu müssen.

Er senkte den Blick auf seinen Apfel.

Unbehagliches Schweigen breitete sich aus.

Schließlich brach sie es und sagte: »Ich bin Tina. Heute ist mein erster Tag an dieser Schule.«

»Oh«, erwiderte er, ohne aufzuschauen. »Ich bin Jimmy.« Seine Finger puhlten an dem Aufkleber am ungegessenen Teil des Apfels.

Tina überlegte kurz. Einerseits wünschte sie sich verzweifelt eine Unterhaltung, andererseits wollte sie ihn nicht zu sehr bedrängen oder eine falsche Frage stellen. »Wieso sitzt du ganz allein?« Tina bedauerte die Frage, noch bevor sie ihr über die Lippen gekommen war.

Er zuckte mit den Schultern und schenkte ihr ein mattes Lächeln. »Keine Ahnung. Ich schätze, mir gefällt es so. Gibt mir Zeit zum Nachdenken.«

»Oh.« Heißt das, er möchte immer noch lieber allein sein? »Aber es ist in Ordnung, wenn ich hier sitze?«

Diesmal schaute er auf und antwortete mit einem verhaltenen Lächeln: »Ja, klar, stört mich nicht.«

»Gut, denn ich kenne noch niemanden, und ... na ja, es ist irgendwie schwierig.« Während sie sprach, wickelte sie ihren Hamburger aus, dann biss sie davon ab. Er erwies sich als grauenhaft. Das Brötchen war labbrig und das Fleisch schmeckte nicht wie Fleisch.

»Oh ja, die ersten Tage sind immer schwierig«, meinte Jimmy. »Vor allem in einer Kleinstadt, wo jeder jeden schon ewig kennt.«

»Dann warst du wohl auch irgendwann ein neuer Schüler hier, richtig?«, fragte Tina.

»Nein, nein, ich bin hier aufgewachsen.«

Und trotzdem sitzt du ganz allein? Aus irgendeinem Grund wurde sie neugierig, zumal er nicht wie ein Außenseiter aussah – bei Außenseitern zeichneten sich in der Regel keine Muskeln unter gewöhnlichen Kapuzen-Sweatshirts ab –, und die beiden unterhielten sich die restliche Mittagspause lang miteinander. Danach stellten sie fest, dass sie in der nächsten Stunde zusammen Sport hatten, und redeten weiter, während sie dort hingingen. Später, am Ende des Schultags, waren sie sich draußen vor dem Gebäude erneut über den Weg gelaufen und traten zusammen den Heimweg an. Jimmy und sein kleiner Bruder Alan hatten ihr dabei den Weg zum Haus ihrer Mutter gezeigt, das in derselben Richtung lag wie das der beiden Brüder.

Nun, mehrere Monate später, grübelte Tina weiter, ob sie Jimmy anrufen und zum Abschlussball einladen sollte. Sie hatte gehofft, er würde es tun, aber anscheinend hatte er es nicht vor, ungeachtet dessen, dass sie gute Freunde geworden waren. Im Gegensatz zu den meisten Mädchen im Teenageralter fühlte sich Tina dadurch nicht beleidigt. In den Monaten ihrer Freundschaft hatte sie einiges über Jimmys Persönlichkeit erfahren und wusste, dass er selten die Überwindung oder die Motivation aufbrachte, etwas Außergewöhnliches zu tun – beispielsweise mit Leuten zu reden, die er nicht kannte; nach dem Unterricht noch dazubleiben, um mit einem Lehrer zu sprechen, wenn er etwas nicht verstanden hatte; einen anderen Weg zwischen den Klassenzimmern einzuschlagen; oder ein hübsches junges Mädchen, das er offensichtlich sehr mochte, zum Abschlussball einzuladen.

Ihre Unschlüssigkeit endete.

Sie würde den ersten Schritt tun müssen, der ihre Freundschaft mit Jimmy auf die nächste Stufe hob.

»Tut mir leid, Ma, ich bin auch noch voll«, entschuldigte sich Jimmy und schob seinen Teller von sich, auf dem sich genug Fleisch und Kartoffeln türmten, um eine ausgehungerte Familie zu ernähren. »Ich esse es morgen zu Mittag, versprochen.«

Kelly Hawthorn bedachte ihre beiden Söhne mit einem enttäuschten Blick, dem sie Nachdruck verlieh, indem sie die Arme vor der Brust verschränkte. »Was um alles in der Welt hat euch bloß geritten, euch so kurz vorm Abendessen bei Taco Bell den Bauch vollzuschlagen?«

»Es war Alans Idee«, behauptete Jimmy. »Ich wollte gar nicht hin, aber er hat gemeint, wir müssten uns beeilen und uns noch rasch den Appetit verderben, bevor du nach Hause kommst.«

»Oh, lass den Quatsch«, warnte Alan scherzhaft. »Ich hab bloß gefragt, ob du hungrig bist, und du hast ja gesagt. Ich hab dich nicht gezwungen, vier von diesen knusprigen Käsedingern zu essen.«

»Nein, dafür warst du zu beschäftigt damit, Mega-Chalupas in dich reinzustopfen. Ma, du hättest ihn sehen sollen. Er hat sie so schnell runtergeschlungen, dass es aussah, als wollte er sich mit der sauren Sahnesoße zum Rasieren einschmieren.«

Kelly schüttelte den Kopf und wollte gerade etwas sagen, als das Telefon klingelte.

»Mehrspieler-Modus?«, fragte Alan.

»Äh ...«, setzte Jimmy an.

»Denkt nicht mal daran, euch vor dieses Spiel zu hocken, bevor ihr die Pfannen abgewaschen habt, über denen ich geschuftet habe«, ergriff Kelly das Wort. Dann ging sie ans Telefon. Nach wenigen Sekunden sagte sie: »Sicher, einen Moment. Jimmy, es ist für dich.«

»Was? Wer ist dran?«, wollte Jimmy wissen. Ein verwirrter Ausdruck trat ihm ins Gesicht.

»Weiß ich nicht, aber es klingt nach einem Mädchen.« Sie hielt die Hand über die Sprechmuschel. »Verschweigst du uns etwas?«

»Nein«, gab Jimmy gereizt zurück. Dann ging er ins Wohnzimmer und ergriff das Mobilteil vom Ecktisch in der Nähe der Couch. »Hab’s«, rief er in die Küche.

»Grüß Tina von mir!«, brüllte Alan zurück.

Jimmy wandte sich ab, als seine Mutter fragte, wer Tina sei. »Hallo?«, meldete er sich am Telefon.

»Hi, Jimmy. Tina hier. Äh ... war das Alan?«

»Ja, er lässt dich grüßen«, erwiderte Jimmy, der sich fragte, wieso um alles in der Welt sie ihn anrief. »Was gibt’s denn?«

Tina legte den Kopf auf das Kissen und schaute zur Decke hoch. Bunte, freudige Aufregung beherrschte ihre wirbelnden Gedanken. Sie würde zum Abschlussball gehen! Jimmy hatte zugesagt. Natürlich war ein wenig Überredung notwendig gewesen, aber letztlich hatte er zugesagt, und nur das zählte.

Es klopfte an der Tür.

Ihre Freude verblasste. »Was ist?«

»In ein paar Minuten breche ich zu meiner Strickgruppe auf. Und ich erwarte, dass die Unordnung vom Abendessen aufgeräumt ist, wenn ich zurückkomme.«

»Dann wäre es wohl klug aufzuräumen, bevor du gehst«, gab Tina zurück.

Die Tür wackelte, ging aber nicht auf, denn Tina hatte abgeschlossen, bevor sie Jimmy anrief. »Tina, mach auf.«

»Warum?«, fragte Tina und spürte, wie das Adrenalin zu fließen begann.

»Weil ich deine Mutter bin und es dir befehle.« Sie rüttelte am Türknauf.

»Oh, du bist meine Mutter. Hätte ich fast vergessen, weil du den Großteil meines Lebens nicht da warst.«

»Tina, ich warne dich. Mach sofort die Tür auf!«

»Warum?«

»Weil ...«

»Weil du es hasst, wenn die Leute nicht tun, was du sagst, stimmt’s? Tja, als Dad nicht tat, was du wolltest, hast du dich einfach verpisst. Das wäre jetzt auch eine gute Möglichkeit.«

»Das ist mein Haus, junge Dame, und wenn du weiterhin hier wohnen willst, wirst du mir gefälligst Respekt entgegenbringen.«

»Ich will überhaupt nicht hier wohnen«, fauchte Tina. »Und wenn ich nächsten Monat 18 werde, bin ich weg und nehme Dads ganzes Geld mit. Geh ruhig zu deiner dämlichen Strickgruppe und fick dich mit den Nadeln.«

Tina überraschte, wie viel Selbstkontrolle ihre Mutter danach demonstrierte. Das enttäuschte sie ein wenig, aber sie wusste, es lag eher daran, dass sie ihre Strickfreundinnen nicht warten lassen wollte, als daran, dass sie das Gefühl hatte, die Schlacht verloren zu haben.

Was immer der Grund war, eigentlich interessierte es Tina einen Scheißdreck. Sie zählte nur die Sekunden, bis ihre Mutter endlich verschwinden würde. Als es soweit war, ließ Tina ihren Emotionen freien Lauf. Im Augenblick fühlten sich Gedanken an ihren Vater unerträglich an, denn sie wusste, wie gerne er es miterlebt hätte, wie sie zum Abschlussball ging. Sie wusste auch, dass er Jimmy gemocht hätte. Wahrscheinlich hätten sie oft beisammen gesessen, sobald sie sich näher kennengelernt hätten.

Aber nein. Eine junge Frau mit einem Handy am Ohr hatte dafür gesorgt, dass all das nie geschehen würde. Sie war zu konzentriert auf ihr Gespräch gewesen, um die lange Kolonne von Bremslichtern vor ihr auf dem Interstate 88 zu bemerken.

Tina drückte sich ihr T-Shirt auf die Augen, um die Feuchtigkeit abzutupfen, dann ging sie nach unten, um sich einen Tee aufzubrühen. Während sie wartete, bis das Wasser kochte, räumte sie das Geschirr ab, was nicht lange dauerte. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe war nie der Grund für ihre Aufsässigkeit gewesen. Vielmehr war es ums Prinzip gegangen und darum, dass ihre Mutter nie selbst das Geschirr abräumte.

Als Tina fertig war, kehrte sie mit einer großen Tasse Darjeeling-Tee in der Hand in ihr Zimmer zurück und fing wieder an, über Jimmy und den Abschlussball nachzudenken. Besorgnis über den Status ihrer Beziehung schlich sich bei ihr ein, während sie den Tee ziehen ließ. Waren sie beide immer noch nur Freunde oder mehr als das? Verkörperten sie ein Paar? Würde der Abschlussball die erste Verabredung in einer langen Reihe wunderbarer, gemeinsam verbrachter Abende werden? Oder würde ihre Beziehung zerbröckeln, weil sie nur als Freunde füreinander bestimmt waren und nicht damit klarkommen würden, ein Liebespaar zu sein?

Den Fragen folgten keine Antworten, und sie konnte weder in einem Buch noch auf einer Website etwas finden, das die Gedanken beenden würde. Sie würde einfach abwarten, ihr Leben weiterleben und sich mit dem abfinden müssen, was geschehen würde. So funktionierte die Welt. Nichts würde je etwas daran ändern.

Samantha Kings Hände wurden kribbelig, als das Blut immer langsamer in sie hinauffloss. Sie hatte Krämpfe in beiden Waden bekommen, hing vornüber und biss die Zähne zusammen, während sie darauf wartete, dass die Krämpfe vergingen. Die Qualen waren intensiv und erbarmungslos.

Die Schmerzen, die sich in ihren Rücken- und Schultermuskeln eingenistet hatten, verschlimmerten ihr Elend und lagen zweifellos an der Haltung, in der sie dastand. Es war nicht natürlich, die Arme so lange erhoben und den Körper so lange angespannt zu haben, und es wurde mit jeder verstreichenden Sekunde unerträglicher.

Ihr Geist beschwor Bilder aus der Sonntagsschule herauf – Moses, wie er die Arme in die Luft gestreckt hatte, damit die Hebräer eine Schlacht gewinnen konnten. Wie war ihm das gelungen?

Nach vorne gesackt so weit es die Fesseln zuließen, starrte Samantha auf den Boden. Ihr Verstand konnte die Situation nicht verarbeiten und glich einem Chaos willkürlicher Gedanken und Ideen. Seit Stunden stand sie alleine und schweigend da, und mit jedem Augenblick schien sie näher und näher auf einen hysterischen Anfall zuzutreiben.

Warum tut Jimmy das?

Es war der einzige klare Gedanke, der sich unablässig wiederholte, und es schien ihr einziger Halt an der Realität zu sein, weil sie sich Jimmy im Umfeld der wahren Welt vorstellen musste, um zu versuchen, die Gründe für seine Handlungen zu verstehen.

Über ihn nachzudenken war auch eine gute Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, wenngleich sie sich fragte, worauf genau sie eigentlich wartete. In der Regel wünschte man sich, dass die Zeit schnell verging, weil etwas Gutes bevorstand, das man kaum erwarten konnte. In ihrer aktuellen Lage gab es keine Gewähr dafür, dass etwas Gutes geschehen würde; viel wahrscheinlicher schien zu sein, dass jede verstreichende Sekunde sie einem schrecklichen Ende näherbrachte. Oder schlimmer noch: grauenhaften Momenten schlimmster Demütigung und Schmerzen vor dem schrecklichen Ende.

Warum tut Jimmy das?

Vor ihrem geistigen Auge entsponnen sich Bilder von Jimmy im Laufe der Jahre, wie bei einer Diavorführung; Bilder von Jimmy in der Grundschule, in der Mittelstufe und in der High School kamen und gingen; Erinnerungen daran, ihn im Kino mit seinen Eltern oder in einem Restaurant gesehen zu haben; Erinnerungen an ihn, wie er in einem Klassenzimmer, an einem Tisch in der Cafeteria, bei einer Versammlung saß; Erinnerungen an ihn, wie er durch die Gänge, über die Gehwege oder über den Parkplatz lief; überall Erinnerungen an ihn. Als besonders verrückt an den Bildern empfand sie das Wissen, dass sie bei jeder Begegnung nicht wirklich über ihn nachgedacht hatte, sobald ihr Verstand der Gestalt seinen Namen zugeordnet hatte. Samantha hatte nie befürchtet, dass er ihr etwas antun könnte, doch nun hatte er ihr demonstriert, wozu er die ganze Zeit über fähig gewesen wäre. Es war verstörend.

Gedanken daran, was geschehen war, unterbrachen die Diavorführung. Der Angriff lag noch keine 24 Stunden zurück, dennoch hatte sie die tatsächlichen Ereignisse und ihren Ablauf nur noch verschwommen im Gedächtnis. Dafür zeichneten sich in ihrer Vorstellung die möglichen Folgen umso deutlicher ab.

Darauf erschien Wut auf sich selbst, weil sie sich nicht besser zur Wehr gesetzt hatte. Dass sie überrascht worden war, ließ sie nicht als Ausrede gelten. Sie hätte irgendetwas tun müssen, um ihre gegenwärtige Lage zu verhindern. Fingernägel im Gesicht, ein Knie in die Eier, den Rucksack gegen den Kopf – all das hätte ihr vielleicht zur Flucht verholfen, doch sie hatte keinen einzigen Schritt in diese Richtungen getan. Was sich nun unglaublich frustrierend anfühlte.

Bei der Vorstellung, sich gegen Jimmy zu verteidigen, fielen ihr einige Vorfälle aus der Vergangenheit ein. Es hatte während Jimmys Schullaufbahn Zeiten gegeben, in denen er zum Opfer größerer Kinder geworden war. Zwar hatte sie keine handfesten Einzelheiten im Gedächtnis, aber sie konnte sich verschwommen erinnern, entweder selbst gesehen oder davon gehört zu haben, wie Jimmy bei Raufereien verprügelt worden war.

Nicht, dass es im Augenblick eine Rolle spielte. Eine Erinnerung daran, wie Jimmy vermöbelt wurde, konnte ihr in keiner Weise helfen zu entkommen, und darüber nachzudenken, stellte bestenfalls einen angenehmen Zeitvertreib dar.

Plötzlich schossen Schmerzen durch ihre Arme und alle Gedanken an Jimmy verpufften. Jäh richtete sie sich auf, obwohl ihre Zehen brüllend dagegen protestierten, und versuchte, die Arme anzuheben, bis das Seil nicht mehr ganz so fest in ihre Handgelenke schnitt. In ihren Händen kribbelte es so stechend, dass sie unwillkürlich die Finger zu Fäusten ballte.

Samantha biss die Zähne zusammen.

Es half kaum, die Qualen zu lindern.

Das entsetzliche Stechen, das explosionsartig in ihren Händen aufgetreten war, legte sich zwar nach einigen Minuten wieder, doch das bot nur eine kleine Erleichterung im Vergleich zum Rest der Schmerzen, die ihr Körper durchlitt und weiter würde ertragen müssen, bis ihre Hände frei wären.

»Sie hat dich gefragt?«, sagte Alan, als sie sich hinsetzten, um sich eine Wiederholung von Die wilden Siebziger anzusehen, bevor sie Goldeneye spielen wollten. »Warum hast du das zugelassen?«

»Wie meinst du das?«, fragte Jimmy.

»Warum hast nicht du sie gefragt?« Alan starrte seinen älteren Bruder an und bemerkte, dass er zugleich aufgeregt und durcheinander zu sein schien. Eine eigenartige Mischung, die einen eigenartigen Gesichtsausdruck hervorrief. Verwirrt traf es vermutlich am ehesten.

Jimmy zuckte mit den Schultern. »Mir war nicht klar, dass sie mich mag. Und was, wenn ich sie gefragt und sie nein gesagt hätte?«

Alan schüttelte den Kopf. »Wieso sollte sie dich nicht mögen?« Er konnte kaum glauben, was Jimmy von sich gab. »Ihr zwei sitzt jeden verdammten Tag beim Mittagessen beisammen und geht zusammen nach Hause. Sie steht fester auf dich, als eine Boa Constrictor je zudrücken könnte.« Die Metapher war Alan vor mehreren Tagen eingefallen, allerdings hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, sie in ein Gespräch einzuflechten. Nun, da er es getan hatte, fragte er sich, ob sie wirklich so geistreich war, wie er ursprünglich gedacht hatte.

Jimmy jedenfalls gab keinen Kommentar dazu ab. »Was, wenn sie nur gern mit mir nach Hause geht? Was, wenn ich unsere Freundschaft damit ruiniert hätte, sie zu fragen, ob sie mit mir ausgehen will? Was, wenn ...?«

Alan konnte es nicht mehr hören. Sein älterer Bruder hinterfragte alles zu sehr und übersah gleichzeitig die Winke mit dem Zaunpfahl, die er von anderen erhielt. Ein Mädchen konnte an ihn herantreten und sagen: »Willst du heute Abend zu mir rüberkommen? Meine Eltern sind nicht in der Stadt, und ich würde zu gern deine Meinung zu der neuen sexy Unterwäsche hören, die ich mir gekauft habe.« Und er würde nicht kapieren, dass sie Sex wollte, sondern ihr mehrere Minuten lang seine offene, ehrliche Meinung zu der Unterwäsche mitteilen, bevor er nach Hause ginge. »Und was, wenn sie sehr gern mit dir ausgehen will und dich so sehr mag, dass etwas Ernstes zwischen euch entstehen könnte und ihr letztlich heiraten und eine wundervolle Familie haben würdet? Besser noch, was, wenn sie dir durch ihre Familie einen tollen, hoch bezahlten Job verschaffen könnte, durch den ihr beide Millionäre würdet?«

Jimmy blickte auf seine Hände hinab.

Alan hatte unbeabsichtigt einen wunden Punkt getroffen. Jimmy war nicht nur schüchtern Mädchen gegenüber, er schien auch außerstande zu sein, einen Job zu finden oder von einem College angenommen zu werden. Das Problem bestand nicht in unzureichenden Fähigkeiten oder schlechten Zensuren, sondern in einem Mangel an Selbstvertrauen, der ihn davon abhielt, Bewerbungen zu verschicken, herumzutelefonieren oder loszuziehen, um zu sehen, was es alles gab. Verdammt, wahrscheinlich hätte Jimmy noch nicht einmal seinen Führerschein, wenn er beim Kurs nicht so gut gewesen wäre, dass er die Fahrprüfung in der Schule ablegen durfte, denn er hätte nie genug Motivation aufgebracht, um die einstündige Fahrt zur Kraftfahrzeugbehörde anzutreten. Es war lächerlich.

Die Titelmusik von Die wilden Siebziger ertönte und sorgte für Ruhe im Raum. Alan kannte die Folge. Erics heiße Cousine Penny kam zu Besuch und würde ihm weismachen, sie sei adoptiert, um ihn vor seinen Eltern in eine Falle zu locken. Es war eine gute Folge.

Während der Werbeunterbrechung fiel Alan plötzlich etwas ein und er fragte: »Du hast doch zugesagt, oder?« Damals, als Jimmy in der siebten Klasse war, hatte einmal ein Mädchen angerufen und ihn gefragt, ob er mit ihr ausgehen wolle, und er hatte abgelehnt und behauptet, er sei zu beschäftigt. Das hatte nicht gestimmt, aber der Gedanke, mit einem Mädchen auszugehen, hatte ihm Unbehagen bereitet. Deshalb hatte er sie zurückgewiesen. Alan fragte sich oft, ob Jimmys Weigerung, sich auf Mädchen einzulassen oder richtige Freundschaften zu schließen, seine soziale Entwicklung beeinträchtign könnte, und ob es einer der Gründe sein mochte, weshalb er solche Schwierigkeiten hatte.

»Ja, ich habe zugesagt«, antwortete Jimmy.

Gott sei Dank!, rief Alan in Gedanken. Laut sagte er: »Wollte nur sichergehen. Den Abschlussball zu verpassen, gehört zu den Dingen, die dir in zehn Jahren leid täten.«

»Nein, täte es nicht.«

»Doch.«

»Nein, ehrlich, es täte mir nicht leid. Es wäre mir völlig egal.«

Alan hatte keine Lust, darüber zu diskutieren, doch er wusste, dass sich Jimmy irrte. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater hatten ihren Abschlussball verpasst, und beide redeten immer noch darüber, wie sehr sie es bedauerten, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben und diese Erinnerung nicht zu besitzen. »Wie du meinst. Ich bin nur froh, dass du hingehst, denn ich glaube, du wirst dort viel Spaß haben.«

»Hoffen wir’s«, gab Jimmy zurück.

Die Sendung ging weiter.

Alan fragte sich, wie es wohl wäre, einen Blick in Jimmys Kopf zu werfen. Ging es darin so ruhig zu, wie er nach außen hin tat, oder herrschte in seinem Verstand blankes Chaos? Tatsächlich wirkte Jimmy bei näherer Betrachtung im Augenblick alles andere als ruhig. Irgendetwas spukte ihm im Kopf herum und ließ ihn extrem zappelig wirken – bestimmt der Anruf von Tina wegen des Abschlussballs. Wurde auch Zeit. Jimmy brauchte eine Freundin, ein soziales Leben. Bisher hatte Alan, abgesehen von ein paar Kindern während der Grundschule, seinen einzigen Freund verkörpert, und wenngleich das an sich schön war, brauchte Jimmy auch Freunde außerhalb der Familie.

»He, jetzt könntet Tina und du ja mit Melissa und mir mitkommen, um drüben in Haddonfield Billard zu spielen«, schlug Alan vor.

Jimmy schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ihr das gefallen würde.«

»Warum nicht?«

»Keine Ahnung. Billard scheint mir einfach etwas zu sein, woran sie keinen Spaß hätte. Tina ist kein Mädchen, dass sich in einem Billardsalon wohlfühlen würde.«

»Na ja, du kannst sie ja trotzdem mal fragen.«

»Ja, vielleicht.«

Jimmy konnte sich weder auf Die wilden Siebziger noch auf die Unterhaltungen konzentrieren, die Alan ständig anzettelte, weil seine Gedanken zu sehr um Samantha kreisten und er sich fragte, wie es im Atomschutzbunker für sie wäre. Frauen mit über dem Kopf gefesselten Händen zu sehen, hatte ihm von klein auf gefallen, vor allem, wenn es lange dauerte, und nun konnte er es kaum erwarten herauszufinden, was mehrere Stunden in dieser Haltung bei ihr bewirkt hatten.

Wie mag es wohl sein? Womit beschäftigt sich der Geist in der Zeit? Wie fühlt es sich an?

Diese Fragen stellte er sich jedes Mal, wenn er im Fernsehen oder in einem Film auf Szenen stieß, in denen eine Frau in dieser Weise gefesselt wurde. In der Regel zeichnete er sie auf einer VHS-Kassette auf, damit er sie sich immer wieder ansehen konnte. Oft wünschte er, irgendwie leibhaftig in die Szene hineinzugelangen und sie zu verstehen. Manchmal wünschte er sogar, er wäre selbst der Hauptdarsteller – natürlich in weiblicher Gestalt, denn er verspürte keinerlei Wunsch, gefesselte Männer zu sehen -, und vereinzelt hatte er sogar schon die eine oder andere Szene nachgestellt. Leider dauerten seine Inszenierungen nie so lange und fielen zumeist unpräzise aus. Ein Beispiel dafür stellte der Film Die vier Musketiere aus den 1970er-Jahren dar. Darin gab es eine Szene, in der eine junge Frau mit eisernen Handgelenksschellen an eine Wand gekettet wurde. Erstmals war Jimmy in der Mittelstufe darüber gestolpert, und einige Jahre später, als der Film wieder im Fernsehen lief, war es ihm gelungen, ihn auf eine Videokassette zu bannen. Jedes Mal, wenn er sich die Szene ansah, wünschte er, selbst – als Frau – dort mit den Eisenschellen an den Handgelenken zu stehen, um zu erleben, wie es sich anfühlte. Allerdings schien es unmöglich zu sein, die Szene selbst präzise nachzustellen, zumal er keine Ahnung hatte, wo man solche Schellen, die Kulisse eines mittelalterlichen Verlieses oder das Kleid herbekommen könnte. Schlimmer noch, durch seine Unfähigkeit, die Szene nachzustellen, blieb das Verlangen unbefriedigt. Aber sich in die Gedanken der Person hineinzuversetzen, indem er sich in eine ähnliche Situation brachte, stellte nur einen Teil davon dar. Er wollte auch beobachten, was geschehen würde, wenn sie mehrere Tage ununterbrochen stehen musste, durch die Ketten außerstande, den Körper zu entspannen, die Beine nach einer Weile unfähig, das Gewicht zu tragen, sodass sie gezwungen wäre, nur an den Handgelenken zu baumeln. Jimmy hatte keine Ahnung, warum ihn das so faszinierte oder weshalb es eine derart intensive sexuelle Reaktion bei ihm hervorrief. Es war einfach so, und je mehr er davon sah, desto länger blieb sein Verlangen unerfüllt. Es was bizarr.

»Willst du immer noch Goldeneye spielen?«

»Was?«, fragte Jimmy, dessen Gedanken in den Atomschutzbunker zurückgekehrt waren. Auf dem Bildschirm lief der Abspann von Die wilden Siebziger neben einer Werbung für South Park, einer Sendung, die beide Brüder nicht mochten.

»Ob du immer noch spielen willst.« Alan hielt einen Controller in der Hand.

»Oh. Klar.«

»Stimmt was nicht?«, erkundigte sich Alan, während die beiden den Mehrspieler-Modus von Goldeneye wählten.

»Alles bestens«, log Jimmy, während er die Waffenauswahl durchging. »Äh, wo bekomme ich einen Smoking her?«

»Mann, das weiß ich echt nicht. Bestimmt irgendwo in der Stadt oder vielleicht drüben in Haddonfield. Du kannst ja mal im Schulsekretariat fragen. Dort weiß man es bestimmt. Nicht viele Kids besitzen eigene Smokings.«

»Okay.«

Alan wusste, dass sein Bruder nicht fragen würde. Stattdessen würde er die gesamte Stadt durchforsten, bis er einen Verleih fände, selbst wenn er dafür zwei Stunden länger benötigte. So war Jimmy eben.

Jimmy klickte auf die Figurenauswahl, und die zwei scrollten nach rechts, bis sie ihre Lieblingsfiguren fanden. Danach drückte Jimmy auf START.

»Minuten oder Punkte?«, fragte Alan. Er hatte nicht hingesehen, als Jimmy die Option gewählt hatte.

»Zehn Minuten«, antwortete Jimmy. »Ich will nicht allzu lange spielen. Ich will heute Abend noch eine Radtour machen.«

»Eine Radtour?« Alan konnte sich nicht erinnern, wann Jimmy – oder er selbst – zuletzt eine Radtour gemacht hatte. Waren ihre Fahrräder überhaupt noch groß genug für sie? »Mit welchem Rad willst du denn fahren?«

»Mit dem Alten von Dad. Ich hab den Sitz repariert und die Reifen aufgepumpt.«

Das hatte Alan nicht gewusst. »Wann hast du das denn gemacht?«

»Letzte Woche. Ich bin seither jeden Morgen gefahren.« Kurz zögerte er. »Hast du das nicht mitbekommen?«

»Nein. Wann fährst du denn immer los?«

Jimmy blies den Atem aus und überlegte eine Sekunde. »Gegen fünf. Ich schätze mal, mich kann niemand hören.«

»Nein. Von unten hört man hier oben nicht das Geringste. Deshalb hätte ich das Zimmer ja so gern. Ich könnte die ganze Nacht lang Musik hören und es würde niemanden stören.«

»Tja«, meinte Jimmy, »schade, dass es unten nicht zwei Zimmer gibt.« Er zuckte mit den Schultern. Danach folgte nichts mehr.

Die Äußerung irritierte Alan. Er fand es unfair, dass sein älterer Bruder nur wegen seines Alters das einzige Kellerzimmer haben durfte, aber das war immer der Grund, den seine Eltern anführten.

Das Spiel begann.

Sofort begaben sich beide zu den Kisten mit den Annäherungsminen und warfen sie an alle Ausgangspunkte, die sie sich schon vor Jahren eingeprägt hatten. Nachdem sie das erledigt hatten, machten sie sich auf die Suche nacheinander. Beide verteilten dabei willkürlich weiter Minen über das gesamte Level, während sie versuchten, den jeweils anderen aufzuspüren. Dabei wussten sie, dass derjenige, der zuerst sterben würde, schwer im Nachteil wäre, da er dann mehrfach an verminten Orten neu beginnen müsste.

Diesmal hatte Alan das Pech. Er erspähte Jimmy am Fuß einer Treppe und wollte ihn angreifen. Jimmy jedoch zog eine Pistole und schoss ihm ins Bein, und da sie als Modus ›Lizenz zum Töten‹ eingestellt hatten, tötete ihn der Treffer auf Anhieb. »Mistkerl!«, brüllte Alan, als seine Figur zu Boden fiel. Danach war es eigentlich kein Zweikampf mehr. Jimmy legte einfach Minen an den Ausgangspunkten nach, während Alan durch sie hindurchlief und einen Tod nach dem anderen starb. Schließlich kam Jimmy einer Mine zu nahe und starb selbst, aber der Zyklus der Tode an den Ausgangspunkten, den er durchlief, war nicht lang genug, um zu Alan aufzuschließen, und so gewann er.

»Noch mal?«, fragte Alan.

Jimmy schaute zu einem der dunkler werdenden Fenster auf und gab zurück: »Nein, ich denke, ich breche jetzt zu meiner Radtour auf.«

»Bist du sicher?«

»Ja.« Er konnte nicht länger warten. Er musste Samantha sehen.

»Na schön«, sagte Alan und wickelte das Kabel um seinen Controller. »Dann viel Spaß.«

»Den werde ich haben«, erwiderte Jimmy, wobei wieder ein nervöser Unterton in seiner Stimme mitschwang. Damit stieg er die Kellertreppe hinauf und ging hinaus in die Garage.

Alan folgte ihm auf dem Fuß, ging jedoch in den ersten Stock weiter und blickte durch ein Fenster nach draußen. Tatsächlich – Jimmy fuhr auf dem alten Fahrrad ihres Vaters die Straße hinab. Er schaute seinem Bruder nach, bis dieser in die sich verdunkelnde Landschaft verschwand, dann ging er in sein Zimmer, wo ihn zwei Stunden Hausaufgaben erwarteten.

Samantha hatte gerade angefangen einzudösen, als das Geräusch der Tür sie jäh erwachen ließ. All die Schmerzen kehrten zusammen mit der Angst zurück.

Jimmy kam herein.

Samantha starrte ihn an, als er die massive Tür schloss und sich umdrehte, um seine Gefangene zu mustern. Diesmal trug er eine Turnhose statt Jeans und im Schritt zeichnete sich eine Erektion ab.

Er wird mich vergewaltigen.

Jimmy hob den Blick zum Seil, bevor er ihn wieder auf sie richtete. »Ist es fest?«, fragte er.

Samantha wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte.

»Ich hab dich etwas gefragt. Ist es richtig fest?«

»Ja«, antwortete sie mit trockenem Mund.

»Also, ich lasse dich ein wenig runter, aber zuerst musst du versprechen, etwas für mich zu tun.«

Alles, was du willst.

Samantha versuchte, sich vorzustellen, es wäre ihr Freund Steven, der ihr da unter die Bluse fasste, ihre Nippel betastete und ihre Brüste knetete, doch so sehr sie sich bemühte, wusste sie trotz ihrer geschlossenen Augen, dass es Jimmy war, und davon wurde ihr übel.

Ertrag einfach alles, was er mit dir anstellt und verbring dann Zeit auf dem Boden, dachte Samantha bei sich. Und sag bloß nichts.

Beim Gedanken daran, von dem Seil befreit zu werden, zitterte ihr Körper beinahe, und sie konnte sich nicht einmal ansatzweise ausmalen, wie es sich anfühlen würde. Samantha war erst einen halben Tag lang in dieser Haltung gefesselt und schien trotzdem bereits nichts anderes mehr zu kennen. Dies schien nun ihr Leben zu sein.

Jimmys Hände hatten aufgehört, sie zu begrabschen und kamen unter ihrer Bluse hervor. Sie zitterten.

»Lässt du mich jetzt runter?«, fragte Samantha.

Jimmy nickte, dann warnte er: »Aber denk dran, dass noch mehr kommt, und wenn du dich weigerst mitzumachen, hänge ich dich so hoch, dass deine Zehen den Boden nicht mehr berühren.«

Samantha nickte stumm, was sich merkwürdig anfühlte, weil ihre Arme gegen ihren Kopf drückten. Kleinlaut erwiderte sie: »Verstanden.«

Jimmy drehte sich um, ging zum Seil und begann, es vom Rohr zu lösen.

Gerade noch stand Samantha verkrampft mit den Händen über dem Kopf da, im nächsten Moment sanken ihre Füße auf den Boden und ihr Körper sackte zusammen. Allerdings stellte sich keine Erleichterung ein, denn sofort wurde sie am ganzen Leib von Krämpfen geschüttelt. Samantha schrie schmerzerfüllt auf.

Jimmy senkte sie langsam ganz zu Boden. Im Wesentlichen glich es einem kontrollierten Zusammenbruch.

Samantha wand sich vor Qualen, als das heftige Stechen und Kribbeln über ihren Körper raste. Die Schmerzbereiche waren so groß, dass sie nicht zu sagen vermochte, wo einer endete und der nächste anfing.

Tränen tropften von ihren Augen.

Am schlimmsten ging es ihren Händen. Schon vor Stunden hatten sie sich violett verfärbt, was bedeutete, dass sie nicht richtig durchblutet worden waren. Nun strömte das Blut flutartig hinein.

Allmählich ließen die Schmerzen nach, und es gelang ihr, die Augen zu öffnen. Ihr Blick wanderte sofort zu ihren nach wie vor gefesselten Händen, die aber nicht mehr so stark litten. Vor Stunden hatte Samantha sie zu engen Fäusten geballt. Nun öffnete sie die Finger. Das stechende Kribbeln kehrte zurück.

Sie biss die Zähne zusammen.

Jimmy kam herüber und ragte über ihr auf.