Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biografien

- Sprache: Deutsch

"Schau 'mal im ,Schmeller' nach", heißt es, wenn man einen unbekannten bairischen Mundartausdruck sucht. Gemeint ist das "Bayerische Wörterbuch", mit dem Johann Andreas Schmeller (1785–1852) die moderne Mundartforschung begründet hat. Für ihn gehörte der Dialekt zur kulturellen Identität. Den hochbegabten Sohn eines armen Korbflechters trieb es in die Ferne, wo er als Pädagoge arbeitete und als Soldat diente. Nach entsagungsvollen Jahren fand er eine Anstellung an der Bayerischen Staatsbibliothek, zu deren weltweitem Ansehen seine Tätigkeit beitrug. Diese Biografie begleitet ein bewegendes und bewegtes Leben in unruhiger Zeit, sie beschreibt einzigartige Leistungen und verschweigt auch nicht das Gefühl sozialer Benachteiligung, das dem berühmten Gelehrten seit Kindheitstagen wie ein Schatten folgte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 816

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Johann Andreas Schmeller

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2024 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg

Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg

Tel. 0941/920220 | [email protected]

ISBN 978-3-7917-3529-0

Einbandgestaltung: www.martinveicht.de

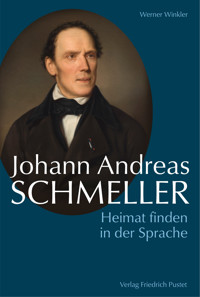

Covermotiv: Johann Andreas Schmeller, Ölgemälde von Joseph Bernhardt, 1849 (Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv)

Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

Printed in Germany 2024

eISBN 978-3-7917-6265-4 (epub)

Unser gesamtes Programm finden Sie unter

www.verlag-pustet.de

Inhalt

Vorwort

I Die Herkunft

1 Im Grenzland: „ein Völklein, der Willkür so vieler heimgegeben“

2 „Griesbach, meiner Eltern und Voreltern Heimat“

3 In Tirschenreuth, der Geburtsstadt (1785–1787)

II Eine glückliche Kindheit (1787–1799)

1 Heimatraum Rimberg

1.1 „Das letzte Häuslein des Dörfchens“

1.2 Die Familie

1.3 Haus und Garten

1.4 Die Sprache des Volkes: den Dingen nahe sein

2 Der Blick weitet sich

2.1 Erste Bildungsschritte

2.2 Innere Welten – Begabung und ihr Preis

2.3 Geistige Anreize

3 Die frühen Schuljahre

3.1 Schüler in Pörnbach und Scheyern (1794/95–1796)

3.2 Auf dem Gymnasium in Ingolstadt (1796–1799)

3.3 Elterliche Sorge und unerwartete Hilfe

4 Prägende Kinderzeit

III Im Licht der Münchner Aufklärung (1799–1804)

1 „Erzieher will ich werden“

1.1 Denken statt Dressur

1.2 Aufgeklärte Pädagogen

1.3 Was blieb? Die Wirkung der neuen Pädagogik

2 Religion und Vernunft

2.1 Kirchenkritik und die Rolle der Vernunft

2.2 Zwischen Tradition und Reform

2.3 Schmellers kritisches Urteil

2.4 Ein feierliches Versprechen

3 Im Prozess der Selbstfindung und Weltorientierung

3.1 Forcierte Lebensplanung

3.2 Wissenshunger

3.3 „Daß doch die Menschen so selten glüklich sind!“

4 Eine gerechte Gesellschaft?

4.1 Arm in München

4.2 Kritische Gedanken zu Gesellschaft und Politik

4.3 Leitbegriffe

4.4 Fürstliche Tugenden und der ideale Staat

5 Prägendes München

IV Eigene Wege zwischen Wunsch und Wirklichkeit (1803–1804)

1 Im Freundeskreis: Ohnmacht und Träume

1.1 Die Freunde

1.2 Neue Identitäten: Übernamen und literarische Welten

2 „Über Schrift und Schriftunterricht“: erstaunliche Ideen eines 18-Jährigen

2.1 Anregungen

2.2 Inhalt

2.3 Bedeutung

3 Aufbruch ins Ungewisse

3.1 „Mein Vaterland nahm sich meiner nicht an“

3.2 Bei Pestalozzi

3.3 „In die weite Welt hinausgestoßen“

3.4 Schweizer Söldner

V Spanisches Abenteuer (1804–1808)

1 Leben am Rande des Unerträglichen

1.1 Spanien um die Jahrhundertwende

1.2 Ein aufmerksamer Beobachter

1.3 Trostloser Soldatenalltag

1.4 Ein gefangener Geist

2 Befreiungsversuche

2.1 Tagebuchschreiben

2.2 Rückzug in die Erinnerung

2.3 Zukunftsentwürfe

2.4 Literarische Rebellion

2.5 Ein amerikanischer Traum

3 Die Rettung

3.1 Franz Josef Stephan Voitel und seine Regimentsschule

3.2 Lehrer in Tarragona

3.3 Erfolg

4 Am Real Instituto Militar Pestalozziano in Madrid

4.1 Lehrer in Madrid

4.2 Stimmungen und Kontakte

4.3 Große Wirkung und frühes Scheitern

4.4 Ein Brief

4.5 Rückkehr nach Yverdon

5 Spanien: Was blieb?

VI Orientierungssuche in der Schweiz (1808–1813)

1 Schulmeistern

1.1 Am Hopf’schen Privatinstitut in Basel

1.2 Bei Philipp Emanuel von Fellenberg in Hofwil

1.3 Besuch bei Heinrich Zschokke

1.4 Unterrichten in Konstanz

2 Besondere Beziehungen

2.1 Im familiären Kreis

2.2 „Mit unnennbarer Wehmut“

3 Literarische Versuche

3.1 „Die Ephesier“: der Wunsch, ein Mensch zu sein

3.2 „Rudolf von Habsburg vor Basel“: Pflicht und Neigung

3.3 „Luitpold“: Opferbereitschaft

3.4 Motive und formale Elemente

4 „Die Worte sind mein Grund und Boden“

4.1 Die Sprachforschung beginnt

4.2 Sprachliche Interessengebiete

VII Oberlieutenant in bayerischen Diensten (1814–1815)

1 Wachsender Patriotismus

1.1 Kritische Gedanken über Herrscher, Geschichtsschreibung und Gesellschaft

1.2 Sprache und nationale Identität

1.3 Die Entscheidung: „Auch ich – ich muß gehen!“

2 Offiziersleben

2.1 Oberlieutenant im Freiwilligen Jägerbataillon

2.2 Kleider machen Leute

2.3 Eine raue Welt

2.4 Eine angenehme Welt

3 „Soll es Eine allgemeine europäische Verhandlungs-Sprache geben?“

3.1 Eine neue politische Situation

3.2 Die Motivation

3.3 „In einem Brüderbund sollen Europas Völker sich vereinen“

3.4 Aussage und Absicht des Textes

4 Der Feldzug

4.1 Das Bataillon rückt aus

4.2 „Wenns doch ein gut End nähme!“

4.3 Sprachforschungen

4.4 In Paris

4.5 Die Rückkehr

VIII Das „Bayerische Wörterbuch“: dem einfachen Volk seine Würde zurückgeben

1 Der Auftrag: „Also ein baierisches Idiotikon!“

1.1 Ein Bibliothekar setzt sich ein

1.2 Die Vorgänger

1.3 Der erste Plan: „Sprache der Baiern“

1.4 Eine hilfreiche Akademie

2 Der Einsatz

2.1 Aufrufe zur Mitarbeit

2.2 Erste Reisen „nach Volksworten jagend“

2.3 Erster Bericht an die Akademie

2.4 Weitere Initiativen

2.5 Weitere Reisen

2.6 Zweiter Bericht an die Akademie

2.7 Die Beiträger

3 „Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt“ (1821)

3.1 Unter dem Eindruck von Jacob Grimms Grammatik

3.2 Der Druck der Mundart-Grammatik

3.3 Aufbau und Inhalt

3.4 Resonanz

4 In der Sprache daheim: das Wörterbuch (1827–1837)

4.1 Der Verleger Johann Friedrich von Cotta

4.2 „Nun gehts an den Mann“

4.3 Aufbau und Inhalt

4.4 „Als Kärrner endlich das Meinige gethan zu haben“

4.5 „Nicht ganz umsonst hab ich gelebt“

4.6 Neubearbeitungen nach Schmellers Tod

5 Weitere Spracharbeiten und Veröffentlichungen

5.1 Sanskrit, Gotisches, Altenglisches, Isländisches, Glossenarbeit

5.2 Übersetzungen und Aufsätze

IX Schicksalhafte Jahre (1816–1830)

1 Fast eine Familie

1.1 Eine gefällige Hausfrau

1.2 Vaterdasein

2 Restaurationszeit

2.1 Hungersnot in Bayern

2.2 Montgelas’ Sturz

2.3 Das Konkordat

2.4 Enttäuschte Hoffnungen nach dem Wiener Kongress

2.5 Die Verfassung von 1818

2.6 Karlsbader Beschlüsse, Polizeistaat

2.7 Der König ist tot, es lebe der König

2.8 Die Juli-Revolution 1830

3 „UrlaubsNoth, DruckNoth und BrodNoth“

4 Hilfreiche Freunde

4.1 Carl von Mettingh

4.2 Samuel von Gruner

4.3 Carl Friedrich Philipp von Martius

4.4 Heinrich Sigmund Edler von Kerstorf

4.5 Georg Ludwig von Maurer

4.6 Ehemalige Schulfreunde

5 Freude und Leid geben sich die Hand

5.1 „Einer meiner schönsten Lebenstage“

5.2 Memento mori

6 Die Situation scheint sich zu bessern

6.1 Akademie-Mitglied

6.2 An der Universität (1826–1829)

6.3 Hofmeister beim Prinzen von Leuchtenberg (1826–1828)

6.4 Lehrer am Kadettencorps (1827–1829)

X Unter Philologen (1821–1852)

1 Im Kreis der frühen Germanisten

1.1 Eine neue Wissenschaft

1.2 Schmellers Beitrag

1.3 Unterschiedliche Charaktere

1.4 Gesprächsthemen

1.5 Im Wettbewerb

2 Schmeller und Jacob Grimm

2.1 Biographisches

2.2 „Man meint, der Boden wanke unter Einem“

2.3 Schöne Begegnungen

3 Gedanken zum Wesen der Sprache

3.1 Sprache als Organismus

3.2 Sprachentwicklung

3.3 Die Gesetze der Sprache

3.4 Sprache in Zeit und Raum

3.5 Sprache und Gesellschaft: der soziologisch-politische Aspekt

XI Der Bibliothekar (1829–1852)

1 Die Hof- und Staatsbibliothek in München und die Säkularisation

2 Der „Rou’n Andrê-l“ wird Kustos

2.1 Chance, Bewerbung und Berufung

2.2 Aufgaben und Tätigkeiten

2.3 Gedanken zur Bibliotheksorganisation und Handschriftenkatalogisierung

2.4 Die Provenienzaufstellung und die Handschriftenkataloge

2.5 Die Bürde

3 Die neue Bibliothek

3.1 Abgelehnte Vorschläge

3.2 Neubau und Umzug

3.3 Die Eröffnung

4 Bibliotheksreisen

XII Sein Dasein rechtfertigen (1830–1847)

1 Bayerischer Philhellenismus

1.1 „Isar-Athen“

1.2 Ein König für Griechenland

2 Entfremdete Heimat

2.1 „Wie ist doch der Mensch so ganz nur ein einzelnes Laub“

2.2 „Überall soll der Andreas Helfer seyn“

3 Familienpflichten

3.1 „Ein Band der Noth, nicht der Liebe“

3.2 Emma, Franz und Max

3.3 Cholera

4 Im Freundeskreis

4.1 Alte und neue Freunde

4.2 Die „Zwanglosen“

5 Reisen (1830–1846)

5.1. Motivationen und Erfahrungen

5.2 Zwei Erinnerungsreisen

6 Wissenschaftlicher Einsatz

6.1 Tätigkeiten auf der Akademie

6.2 Auf der Universität

6.3 Und Schmellers eigene Sprachwelt?

XIII Die großen Editionen

1 Das Matthäus-Evangelium (1827)

2 Der Tatian (1841)

3 Der Heliand (1830)

4 Das Glossar zum Heliand (1840)

5 Das Muspilli (1832)

6 Der Ruodlieb (1838)

7 Des böhmischen Herrn Leo’s von Rožmital Ritter-, Hof- und Pilger-Reise durch die Abendlande 1465–1467. Beschrieben von zweien seiner Begleiter (1844)

8 S[ank]t Ulrichs Leben (1844)

9 Die Carmina Burana (1847)

10 Hadamar’s von Laber Jagd (1850)

XIV Zimbernforschung

1 Ein folgenreicher Fund

1.1 Die erste Information

1.2 Die oberitalienischen Sprachinseln

1.3 Herkunftstheorien

2 Schmellers Forschungsreisen

2.1 Die erste Reise ins Zimbern-Gebiet 1833: „Der Mano leücht t aso hüpesch!“

2.2 Die Akademie-Abhandlung von 1834 – Kontakt mit Joseph Bergmann

2.3 Die zweite „Reise nach den Siben Pergen“, 1844

3 Das „Cimbrische Wörterbuch“

XV Die letzten Jahre (1847–1852): Leiden am Dasein

1 Familiäre Schicksale

1.1 Ein Sturz und seine Folgen

1.2 Emma ohne Zukunft – Tod des Stiefsohnes Franz Auer

2 Politische Enttäuschungen

2.1 Ein König in Nöten

2.2 Revolutionszeit

2.3 „Hattet uns ein Deutschland vorgelogen“

2.4 Am Beginn eines neuen Zeitalters

3 Berufliche Erschöpfung

3.1 An der Universität: „Seufzer nach Erlösung“

3.2 Akademische Querelen

3.3 „Glauben und Wissen sind zweierlei Dinge“

4 Resignation und Haltung

4.1 O Fortuna: das Leben – „ein angsterfüllter Traum“

4.2 Tapferkeit angesichts des Unvermeidlichen

4.3 Letzte Tätigkeiten

5 Das Erbe

5.1 Die Hinterbliebenen

5.2 In Schmellers Tradition

XVI Schmeller – eine Annäherung

1 Ein Bild

2 Ein Gedicht

3 Nachrufe von zwei Freunden

4 Wertschätzung in der wissenschaftlichen Welt

5 Weltbegegnung

Anhang

Anmerkungen

Zeittafel

Abkürzungen

Quellen und Literatur

Personenverzeichnis

Bildnachweis

Vorwort

Sprache führt außerhalb von Werbung, Wissenschaft und Poesie kein auffälliges Leben. Ihre Verfügbarkeit genügt. Dass sie wesentlicher Teil unserer persönlichen und sozialen Identität ist, wird meist erst deutlich, wenn sie durch eigene Nachlässigkeit oder fremde Einflussnahme beschädigt ist. Dann erkennen die Betroffenen, dass mit dem Verlust sprachlicher Möglichkeiten auch ihre Geschichte, Kultur und Gemeinschaft, also Grundlagen ihrer menschlichen Existenz, bedroht sind.

Die Beziehung zwischen Sprache und kultureller Identität, die seit geraumer Zeit in den Fokus des öffentlichen Interesses rückt, hatte bereits den bedeutendsten bayerischen Sprachforscher, Johann Andreas Schmeller (1785–1852), in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv beschäftigt. Sprache war Schmellers Talent, Berufung und verhaltene Leidenschaft. Er selbst nennt sie seinen Grund und Boden. Denn aus ihr heraus verstand er sich als Mensch, als Glied einer bestimmten Gemeinschaft, ihrer gewachsenen Geschichte und Kultur. Mit ihr wollte er den Dingen auf den Grund gehen, Ursprüngliches entdecken. So begann er, ihren Gesetzen als Teil einer großen umfassenden Ordnung nachzuspüren. Die Muttersprache wurde ihm dabei zum Kompass in einer sich dramatisch verändernden Welt.

In Schmellers Leben spiegeln sich die großen Umbrüche einer Übergangszeit. Politisch spannte es sich von der Französischen Revolution über die Ära Napoleons, die Befreiungskriege und die Restaurationszeit bis zu den Revolutionsjahren 1848/49 und deren unmittelbaren Folgen. Bayern wechselte 1806 vom Kurfürstentum zur Monarchie und wurde unter Maximilian I. Joseph und seinem Minister Montgelas zu einem modernen Verfassungsstaat. Ludwig I., der große Förderer der Künste und Wissenschaften, wandelte sich wenige Jahre nach seinem Regierungsantritt vom gemäßigt Liberalen zu einem Herrscher mit reaktionären Tendenzen, dessen Eigensinn letztlich zum Thronverzicht führte. Unter seinem Nachfolger Maximilian II. Joseph begann innenpolitisch eine vorsichtige Liberalisierung.

Schmeller wuchs in einer noch vom Spätfeudalismus beherrschten Gesellschaft auf. Als Kind armer Leute erfuhr er die engen Grenzen seines Standes und die damit verbundenen Schwierigkeiten einer selbstgewählten Lebensgestaltung. Deshalb begrüßte er die liberalen Forderungen nach Gewaltenteilung, Menschen- und Bürgerrechten, lehnte aber alle extremen Entwicklungen ab. Viele Jahre der Not mussten bis zu einer sicheren Anstellung vergehen. Mental aber blieb das Trauma des sozial Entrechteten, im Abseits Stehenden. Er erlebte noch den Übergang zum Industriezeitalter mit seinen sich bereits abzeichnenden Auswirkungen.

Aufmerksam verfolgte er die kulturellen Entwicklungen seiner Zeit. Nach den Kinderjahren in einer von bäuerlichen Traditionen bestimmten Welt begegnete der Schüler dem vernunftgeleiteten Weltbild der Aufklärung, das in Spannung mit konservativen und romantisch-religiösen Kräften stand. Es prägte ihn ebenso wie die aus dessen Geist erwachsene Säkularisation der bayerischen Klöster und Stifte sowie die Reform des Schul- und Bildungswesens. Seit 1816 wohnhaft in München, war Schmellers beruflicher Werdegang eng mit den geistigen Zentren der Haupt- und Residenzstadt verknüpft, der Akademie der Wissenschaften, der 1826 nach München gekommenen Ludwig-Maximilians-Universität und der Hof- und Staatsbibliothek.

Die Öffentlichkeit kennt Schmeller meist nur als vielsprachigen Verfasser des Bayerischen Wörterbuches. Dieses aber hat seinen Namen zum Begriff gemacht: „Schau ’mal im ‚Schmeller‘ nach“, heißt es, wenn man nach einem unbekannten bairischen Mundartausdruck sucht. Auch die Wissenschaft sah in ihm zunächst nur den großen Dialektologen. Erst allmählich wurde das breite Spektrum seines Wirkens deutlich, mit dem er kreativ neue Wege erschloss und diese sogleich zu wissenschaftlichen Höhepunkten führte.

Das vorliegende Buch folgt Schmellers wechselnden Lebensstationen und seinen bedeutenden Leistungen: In der Jugend sah er sich zum Lehrer und Weltverbesserer berufen und versuchte in Spanien und der Schweiz eine moderne Pädagogik zu verbreiten. Die Befreiungskriege lenkten ihn bis nach Paris. Dann forderte die sich etablierende Germanistik seine Fähigkeiten heraus. Schließlich trug er als Bibliothekar entscheidend zum weltweiten Ansehen der Münchner Staatsbibliothek bei.

Die Darstellung verlässt mitunter den strengen chronologischen Ablauf, um thematisch zusammengehörende Sachverhalte zu verknüpfen und im Vielfältigen Wesentliches schärfer ins Licht zu heben. Dies schließt knappe inhaltliche Rückblenden oder kurze Vorausdeutungen auf ein erst später ausführlich beschriebenes Geschehen ein.

Die bisherige Beschäftigung mit Schmeller konzentrierte sich vor allem auf sein umfangreiches wissenschaftliches Werk. Für eine eingehendere Betrachtung seiner komplexen Persönlichkeit sowie seines privaten, sozialen und politischen Umfelds blieb dabei nur beschränkter Raum. In der vorliegenden Biographie widme ich gerade diesen Bereichen stärkere Aufmerksamkeit. Sie sollen helfen, Schmellers Motive und Ziele zu erschließen und zu verstehen. Der Leser wird einem Menschen begegnen, dessen Einsatz bei allem wissenschaftlichen Engagement den im Schatten Stehenden gilt, der selbst um einen angemessenen Platz im gesellschaftlichen Gefüge ringt und der wegen oder trotz seiner Genialität immer wieder in quälende Selbstzweifel und Schwermut fällt.

Abb. 1 Johann Andreas Schmeller. – Lithografie von Jacob Melcher nach dem Gemälde von Joseph Bernhardt (nach 1849)

Als grundlegende Quellen dienten mir vor allem Schmellers Tagebücher, sein Briefwechsel, seine poetisch-literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten sowie sein noch nicht veröffentlichter Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek. Hinzu kamen die Biographien von Heinrich Föringer, Johannes Nicklas und Paul Ruf. Eine gute Übersicht bot der Ausstellungskatalog der Bayerischen Staatsbibliothek zum 200. Geburtsjahr Schmellers, 1985. Zahlreiche Untersuchungen, vom bedeutenden Aufsatz Hermann Kunischs über die umfangreichen Arbeiten Richard J. Brunners bis zu den vorwiegend in den Jahrbüchern der Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft veröffentlichten Aufsätzen, lenkten den Blick auf wichtige Einzelthemen.

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreicher Archive und Bibliotheken für ihre Unterstützung. Die meisten von ihnen ließen mir ihre Hilfe bereits bei der Edition des Schmeller-Briefwechsels zukommen. Im Zuge dieser Arbeit entstand das vorliegende Werk. Unvergessen bleiben mir die vielen Hinweise, Anregungen und Aufmunterungen des Bayreuther Sprachwissenschaftlers und unermüdlichen Schmeller-Forschers Professor Robert Hinderling (1935–2011).

Mein besonderer Dank gilt dem Ersten Bürgermeister der Stadt Tirschenreuth, Herrn Franz Stahl, und dem Stadtrat, der Schmeller-Gesellschaft e. V. mit ihrem Vorstand Christian Ferstl, dem Cimbern-Kuratorium e. V. unter seinem Vorsitzenden Herrn Jakob Oßner, dem Bezirk Oberpfalz, vertreten durch Herrn Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl, sowie dem Stiftungsrat der Sparkasse Oberpfalz Nord für Druckkostenzuschüsse, die eine Veröffentlichung ermöglichten.

Dem Verleger, Herrn Fritz Pustet, danke ich sehr für die Aufnahme des Werks in sein Programm, ebenso den Lektorinnen Frau Andrea Schindelmeier und Frau Christiane Tomasi sowie der Bildredakteurin Frau Magdalena Seis für ihre versierte Betreuung.

Ich danke meiner Frau Roswitha, die den Fortgang der Arbeit mit Sachverstand begleitet hat, und Herrn StD a. D. Dieter Konrad für die Durchsicht des Manuskripts.

Schließlich möchte ich der Stadt Tirschenreuth danken, die mich 1972 als neuen Bürger willkommen hieß. Als junger Germanist und Historiker habe ich mich dem großen Sohn der Stadt zugewandt, um auch auf diese spezielle Weise zu versuchen, mit Land und Leuten vertraut zu werden. Es war der Begriff „Heimat“, der mich bewegte und den ich bei Schmeller als einen zentralen, immer wieder sehnsuchtsvoll gesuchten fand.

Tirschenreuth, im Juli 2024

Werner Winkler

I Die Herkunft

1 Im Grenzland: „ein Völklein, der Willkür so vieler heimgegeben“

Johann Andreas Schmellers Familie stammte aus der nördlichen Oberpfalz, einer damals dünn besiedelten Gegend mit steinigem Boden und rauem Klima. Dieser Erde ließ sich nur mühsam ein karger Ertrag abringen, und die Arbeit in den ausgedehnten dunklen Wäldern forderte immer wieder ihre Opfer. Bereits zu Schmellers Zeiten wurde die „obere Pfalz“ als „Stoapfalz“ abschätzig beurteilt.1 In seinem Bayerischen Wörterbuch hält er die öffentliche Meinung fest: Die (obere) Pfalz hat nach einer scherzhaften Volks-Etymologie ihren Namen von dem Ausruf: pfàlts·! (behalte sie), mit welchem der Teufel gegen ihren Besitz protestierte, als Gott der Herr bey Vertheilung der Länder der Erde diesen unfruchtbaren Erdstrich ihm zuweisen wollte.2

Die Bewohner mussten sich nicht nur gegen eine unwirtliche Natur behaupten. Jahrhundertelang waren sie politischer Willkür ausgesetzt, hatten schweigend zu erdulden, was ihnen von der jeweiligen Herrschaft auferlegt wurde. Diese Erfahrungen hinterließen ihre Spuren.3

Im Fränkischen Reich war die Oberpfalz ein sicherheitspolitisch wichtiges, stets bedrohtes Grenzgebiet gegen die Slawen im Osten.4 Das Mittelalter brachte wirtschaftliche Blüte. Zahlreiche Eisenhämmer und Glashütten sorgten für Lohn und Brot; Kaiser Karl IV. förderte mit Privilegien und einem gut ausgebauten Straßennetz Handel und Gewerbe. Dann leiteten die Hussitenkriege im 15. und der Dreißigjährige Krieg im 17. Jahrhundert den Niedergang ein. Deutsche sowie fremde Söldnertruppen durchzogen plündernd und brandschatzend das Land, zerstörten die Hämmer, Gruben und Hütten und massakrierten die Bewohner. Schließlich raffte die Pest viele der Überlebenden hin. Den so arg heimgesuchten Menschen fiel es schwer, jenen religiösen Trost zu finden, mit dem man sonst schlimme Schicksale geduldig ertragen hatte. Denn der durch die jeweilige Herrschaft wiederholt erzwungene Konfessionswechsel rüttelte an den von alters her vertrauten Grundüberzeugungen des bäuerlichen Volkes. Die Bewohner hatten das Bekenntnis der jeweiligen Herren anzunehmen: katholisch, lutherisch, reformiert, dann wieder katholisch. Zwischen 1701 und 1714 zog der Spanische Erbfolgekrieg das Land erneut in ein blutiges Geschehen. Und schließlich trieben die Hungerjahre von 1770 bis 1772 die Preise in unerschwingliche Höhen. Die Oberpfalz wurde zum Armenhaus Europas.

Mehr als anderswo in Bayern erfuhr man hier die Grenzen der eigenen existenziellen Möglichkeiten: ein gefundenes Revier für die Schwermut, die oft die harte Arbeit stumm begleitete. Es war ein mühevolles Leben im zähen Ringen mit der Natur, zwischen Kriegselend und Fürstengier. Vielen boten sich nur zwei Möglichkeiten: entweder das unvermeidliche Elend zu ertragen oder die Heimat zu verlassen, um „ins Bayern“ zu ziehen, wo man sich eine bessere Zukunft erhoffte.

Obwohl Schmeller die Heimat seiner Vorfahren nur aus den Erzählungen der Eltern und von wenigen späteren Besuchen kannte, fühlte er sich in deren bitteres Schicksal eingebunden. Seine besondere Sympathie für diese Gegend dokumentieren die im oberpfälzer Dialekt verfassten Textproben in seinen Mundarten Bayerns und die zahlreichen Sprachzeugnisse im Bayerischen Wörterbuch, die er oft mit längeren Ausführungen zu Kultur und Brauchtum versah.5

Eine aufschlussreiche Aussage findet sich unter dem Stichwort Pfalz im Bayerischen Wörterbuch. Die hier den Oberpfälzern zugewiesenen Eigenschaften gewähren auch einen Blick in Schmellers eigenes Wesen: Sollte es, was ich übrigens in Abrede stelle, Grund haben, daß der Ober-Pfälzer bey seinem undankbaren Boden im Durchschnitt betriebsamer und nachdenkender, aber auch verschloßner und eigennütziger sey, als der Bayer: so wäre besonders der letztere Umstand nur mit ein Beweis, daß die Schicksale eines Volkes nicht ohne bedeutenden Einfluß auf seinen Karakter bleiben. Bey einem Völklein das, der Willkür so vieler und so oft wechselnder Herren heimgegeben, noch dazu von allen Kriegsübeln doppelt getroffen wurde, das auf das Machtgebot seiner Fürsten binnen hundert Jahren bald lutherisch, bald calvinisch, bald wieder gut catholisch werden mußte, das also im Öffentlichen wenig Halt finden konnte, wäre es wol verzeihlich gewesen, wenn sich ein Jeder mit mistrauischem Blick in sich selbst zurückgezogen und sich gewöhnt hätte, so viel als möglich nur für sich und die nächsten Seinigen zu leben.6

Schmellers eingeschobene Nebenbemerkung erweckt den Eindruck, als bestritte er die bekannten Klischees. Dies scheint seine Formulierung zu bestätigen, mit der er die Realität in ein bloßes Gedankenspiel verwandelt. Doch seine nachsichtige und verständnisvolle Kommentierung widerspricht dieser Vermutung. Sie weist eher in die Richtung eines scheuen Bekenntnisses, der etwas verlegenen Aussage eines selbst Betroffenen, der sich nicht festlegen und dennoch erklären möchte. Offenbar gibt der Verfasser hier öffentlich preis, was er sonst der Intimität seines Tagebuchs vorbehält.

Schmeller spricht vom schweigsamen, in sich gekehrten Oberpfälzer. Er führt die hier deutlicher als anderswo in Bayern erkennbaren Eigenschaften neben der ungastlichen Natur auf die politische und religiöse Unbeständigkeit dieser Region zurück. Obwohl er den Begriff „Grenze“ nicht erwähnt, färbt dieser doch mit seinem vielschichtigen und ambivalenten Inhalt den Hintergrund seiner Beobachtungen.7

Als strukturierende und formgebende Elemente machen Grenzen einen Gegenstand bestimmbar und beschreibbar, sie legen fest, was hier ist und was dort, was vertraut ist und was fremd, und lassen Eigenes durch Konfrontation mit Fremdem bewusster wahrnehmen. Grenzen vermitteln einerseits das Gefühl von Schutz und Geborgenheit und schüren andererseits die Furcht vor Unbekanntem. In Grenzgebieten begleiten Risiken und Gefahren das Leben und kennzeichnen es als stetes Wagnis. Sie fördern, meint Schmeller im Blick auf die Oberpfalz, ein wachsames und vorsichtiges Verhalten, Handlungen erfolgten bedächtiger und überlegter als anderswo; deshalb sei es verständlich, wenn der Mensch sich verschließe und in sein Inneres zurückziehe. Grenzen können aber auch als Beengung und Einschränkung erfahren werden. Dann motivieren sie zu Aufbruch und Überschreiten. Für einige ist es die Lust auf Abenteuer, für andere die letzte Hoffnung, Not und Elend zu entkommen.

„Grenze“ besaß für Schmeller neben einer geographischen eine politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Dimension. Als er diesen Text verfasste, hatte ihn das Leben längst gelehrt, in einer Welt vorsichtig und misstrauisch zu sein, die nach Stand, Kapital und Grundbesitz urteilte, Menschen seines Standes aus ihren Kreisen ausschloss und deren Entfaltungsmöglichkeiten einschränkte. Die demütigende Erfahrung der herablassenden Geste, der sozialen Ausgrenzung und der Teilnahmslosigkeit angesichts wirtschaftlicher Not erhöhte seine Achtsamkeit und verstärkte die Skepsis gegenüber Machthabenden. Wiederholt musste er erleben, wie eigene Fähigkeiten auf willkürliche, von Politik und Gesellschaft gesetzte Barrieren stießen, sich verausgabten und erschöpften.

Mit dem Adjektiv betriebsam deckt er ein breites Spektrum an Verhaltensweisen ab, das von Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Durchhaltewillen bis zu einem Aktionismus reicht, der den bloßen Tätigkeitsdrang übersteigt. Schmeller wusste, dass abweisende und ausgrenzende Kräfte diesen Drang auslösen und ins Übereifrige und Gehetzte steigern können. Zeit seines Lebens litt er unter dem quälenden Trauma seines Standes, in höheren Schichten ein Fremder unter Fremden zu sein. Es gelang ihm nicht, eine von Kindheit an belastende Unsicherheit abzulegen. Wie oft beschreibt er in seinen Tagebüchern und Briefen das Unbehaustsein eines Grenzgängers zwischen den sozialen Welten, eine Erfahrung, die ihn wie ein dunkler Schatten verfolgte.8

2 „Griesbach, meiner Eltern und Voreltern Heimat“

Von Griesbach, dem höchstgelegenen Pfarrdorf der Oberpfalz öffnet sich der Blick weit hinein ins waldreiche Stiftland. Diesen östlich von Tirschenreuth gelegenen Ort mit Weiher, Wirtshaus und Kirche in seiner Mitte nennt Schmeller seiner Eltern und Voreltern Heimat.9 Hier und in den Dörfern und Weilern der näheren Umgebung waren seine Vorfahren als Bauern ansässig gewesen. Die Quellen sprechen von „rusticus“ und „colonus“ („Bauer“, „Pächter“, „Siedler“). Wie in vielen ländlichen Gebieten orientierte man sich an den Hausnamen, die, lange bevor es Straßennamen gab, ein Anwesen benannten. In Griesbach galt das Kramerhaus als Stammhaus der Schmellers: Um 1700 soll ein erster Schmeller als verabschiedeter (preußischer?) Soldat sich als Krämer zu Griesbach angekauft haben, sagt (1834) die auf dem Krämerhause geborne Walburga Schmeller.10 Gegen 1800 tauchen die Bezeichnungen „ Kohlhansen“ und „ Kohladl“ auf.11 Weitere nach dem Hausnamen genannte Verwandte waren der Hopf: Schmellers Onkel Johann Michael Schmeller (1751–1820), der Schômer: Johann Anton Schmeller (1755–1831), ein weiterer Onkel, der das elterliche Anwesen mit Schankstätte bekam, und der Oelkasper: Georg Adam Hecht (1757–1819), Bauer und Wirt in Griesbach, Bruder von Schmellers Mutter.12 Der früheste Eintrag in den Kirchenbüchern nennt einen Martin Schmeller, der mit 77 Jahren am 3. Januar 1661 in Griesbach gestorben war.

Schmellers Vater, Johann Joseph Schmeller, kam am 17. März 1753 als zweites Kind des nicht unbemittelten Bauern Georg Adam Schmeller und dessen erster Frau Anna Margaretha im Griesbacher „Schomer“-Haus zur Welt.13 Vermutlich hatte er die Dorfschule besucht und hier Lesen und Schreiben gelernt.14 Schmeller berichtet, dass sein Vater bis zu dessen 21. Lebensjahr als Knecht am väterlichen Hof gearbeitet habe. Dann trat ein folgenreiches Ereignis ein, das zumindest zeitweise den Familienfrieden belastete. Wie später sein berühmter Sohn nicht ohne Stolz ins Tagebuch notierte, verliebte sich Johann Joseph in die erste Schönheit der Umgebung15, die um drei Jahre ältere Maria Barbara Hecht, Tochter des Tagelöhners und Bauern Hans Paul Hecht.16

Zwar dachten beide an eine Hochzeit, doch im harten bäuerlichen Lebensalltag reichte gegenseitige Zuneigung allein für eine Eheschließung nicht aus, als zu risikoreich galten gefühlsgeleitete Entscheidungen. In jenen Zeiten war die Ehe eine ernste Angelegenheit, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und stets unter dem nüchternen Blick der Eltern geplant und geschlossen wurde. Denn diese verfügten über die notwendige Erfahrung, um eine kinderreiche Familie zu ernähren und am Leben zu erhalten. Stets stand die existenzielle Absicherung im Vordergrund, und nachrangig war hingegen alles, was mit Gefühlen oder gar mit Liebe zu tun hatte.

Offenbar entsprach die Absicht der jungen Leute weder den Vorstellungen des Vaters des jungen Mannes noch denen seiner Stiefmutter noch denen der Verwandten der jungen Frau.17

Nur kurz streift Schmeller im Tagebuch mögliche Hintergründe der elterlichen Ablehnung. Er verweist lediglich auf ökonomische[] Rücksichten18, also unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse und Vorstellungen, die familiäre Spannungen ausgelöst hätten.19

In der Regel wurde ein solches Ansinnen junger Leute durch ein väterliches Machtwort rasch beendet. Doch in diesem Fall wollte sich der junge Mann nicht bevormunden lassen. Vermutlich hielt er sich mit seinen 21 Jahren für erwachsen genug, um sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Auch wenn die großen Ideen von Toleranz und Autonomie, wie sie sich im Zuge der Aufklärung und des Sturm und Drang in den kulturellen Zentren verbreitet hatten, wohl kaum das Volk draußen auf dem Land erreichten, könnte das eine oder andere Bauernohr bei Begriffen wie „Selbstbestimmung“ hellhörig geworden sein.20

Aufmüpfig ist sein Verhalten zu nennen, denn Johann Joseph verließ das Elternhaus und suchte sich im nahen Tirschenreuth eine Arbeit bei der Post. Ein vorschneller, unüberlegter Entschluss, der keine Lösung brachte, weil die Distanz die Sehnsucht nach der Geliebten nur umso stärker anfachte. Diese seelische Pein mag die schwere Erkrankung mit verursacht haben, von der sein Sohn später berichtet. Bereits nach kurzer Zeit, wohl im Frühjahr 1774, trieb es den Verliebten nach Griesbach zurück.

Hier lösten die jungen Leute das Problem auf ihre Weise: Maria Barbara wurde schwanger. Die Heirath mußte nun vor sich gehen.21 Johann Joseph und Maria Barbara heirateten am 24. Januar 1775 in Griesbach. Man darf annehmen, dass den jungen Leuten die Zeit davor nicht leicht gemacht worden war. Offenbar hörten die Vorbehalte der Verwandten nicht auf, sodass der Termin fast bis zur Geburt hinausgeschoben wurde. Denn keinen Monat später, am 15. Februar 1775, kam ihr Sohn Johann Michael Valentin zur Welt. Für die jungen Leute müssen diese Monate belastend gewesen sein, die Hochzeit selbst hat wohl ohne große Feier stattgefunden.

Georg Adam Schmeller war ein kluger Vater. Er kannte die rebellische Ader seines Sohnes und wusste, dass im Dorf ungute Nachreden nicht schnell verstummen und nur Unfrieden stiften. Er hielt deshalb eine Ortsveränderung der jungen Leute für die sinnvollste Lösung. Ein wenig räumlicher Abstand würde den familiären Frieden schon wieder herstellen. Um weiteren Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, erwarb er seinem Sohn für 100 Gulden das Bürgerrecht in Tirschenreuth und zusätzlich am sogenannten „Graben“ für

Abb. 2 Schmellers Geburtshaus in Tirschenreuth (heute nicht mehr bestehend). – Fotografie (1950er Jahre)

50 Gulden eine öde Brandstatt. Bis diese erhoben war, kaufte mein Vater von Andre Flurl um 515 Fl. ein Haus, das er dann nach 2 Jahren an einen Wagner wieder verkaufte.22 Der Verkauf des ehemaligen Flurl-Hauses dürfte 1777 erfolgt sein. Am 14. März 1777 wurde hier noch Schmellers Bruder Johann Joseph, der Sepp, geboren.

Der Hausbau „am Graben“ ging zügig voran, bereits 1775 wurde das entstehende Gebäude auf 140 Gulden geschätzt. Johann Josephs Geburt hatte der Großvater noch erlebt, wohl auch den Bezug des neuen Hauses. Er starb am 19. Oktober 1778 in Griesbach.

In diesem Haus „am Graben“ wurden den Eltern drei weitere Kinder geboren: 1779 Maria Anna (Marianne)23, 1782 Adam Michael24 und drei Jahre später erneut ein Sohn, der von Geburt an nur Andr-l gerufen wurde und der erst Jahre später seinen vollständigen Namen erfuhr: Johann Andreas.

Johann Andreas, der Andr-l, erblickte am 6. August 1785 zwischen „12 Uhr und 1 Uhr früh“ das Licht der Welt und wurde noch am gleichen Tag in der nahegelegenen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt getauft.25 Als „Vicetaufpate“ sprang der ledige Gerberssohn Georg Rupert Üblacker aus Tirschenreuth ein, der den vorgesehenen, aber abwesenden Paten Johann Andreas Schmeller (1754–1805), Stadtschreiber in Rottenburg an der Laaber, vertrat.26

Abb. 3 Taufeintrag von Johann Andreas Schmeller, Pfarrmatrikel Tirschenreuth (1785)

3 In Tirschenreuth, der Geburtsstadt (1785–1787)

Tirschenreuth27, 1134 erstmals erwähnt, hatte in seiner Geschichte wiederholt unter Kriegseinwirkungen zu leiden. Bis zur Säkularisation 1803 stand das Städtchen mit seiner intensiven Teichwirtschaft im Dienst des nahen Zisterzienserklosters Waldsassen. Als die Familie Schmeller sich hier einkaufte, zählte der von Wasser umgebene Ort etwa 1000 Einwohner.28

Für die Zugezogenen gestaltete sich das Leben unerwartet hart und entbehrungsreich. Der junge Familienvater konnte sich nur kümmerlich, (6 Jahre mit Straßeneinschäufeln, dann später mit Körbe und Kretzen machen) durchschlagen, Tätigkeiten, die auf ein spärliches Einkommen schließen lassen.29 Die Armut blieb ständiger Gast. Es gelang der jungen Familie nicht, in der neuen Umgebung wirtschaftlich und gesellschaftlich Fuß zu fassen. Weder besaß sie städtische Wurzeln noch übte der Vater einen zünftigen Beruf aus; die Schmellers gehörten damit zur unteren Schicht der Gesellschaft.30

Verschiedene Vorfälle führten zur Überlegung, Tirschenreuth zu verlassen. Später erinnert sich Schmeller, dass Missgunst und Intrigen die Eltern sozial ausgegrenzt und zum Wegzug genötigt hätten: Sie verliessen aus Überdruse an Kabalen (denn auch auf dem Lande giebt es Kabalenschmieden) das Städchen und die Pfalz und zogen nach Baiern.31

Auch bittere Schicksalsschläge drängten zu dieser Entscheidung. Johann Michael Valentin Schmeller, der Erstgeborene, starb, erst dreijährig, am 4. März 1778. Ein anderer Sohn, Adam Michael Schmeller, war, noch keine vier Jahre alt, am 5. Mai 1786 beim Baumfällen im Wald tödlich verunglückt. Die Mutter befürchtete, im nahen Stadtteich weitere Kinder zu verlieren. Zudem scheinen die Bindungen der jungen Familie an die Griesbacher Verwandten eher distanziert gewesen zu sein. Jedenfalls ist von intensiven Kontakten nirgendwo die Rede. 1786 waren sowohl die Eltern des Vaters als auch der Mutter nicht mehr am Leben. Dies mag die Beziehungen zum Heimatdorf weiter abgekühlt haben. So ließen Armut, soziale Isolation und tragische Fügungen mit ihren psychischen Belastungen den Gedanken reifen, nach dem Vorbild vieler ins Bayern auszuwandern. Vermutlich hatte sich der Vater bereits 1786, bald nach dem tödlichen Unfall seines Sohnes und noch ganz traumatisiert von diesem schrecklichen Ereignis, aufgemacht, um in einer sorgenfreieren Gegend einen Neuanfang zu wagen. In Sünzhausen, heute ein Ortsteil von Schweitenhofen im Landkreis Pfaffenhofen, hätte er sich als Mesner ankaufen können. Doch das Geld fehlte, weil sich der Verkauf des Tirschenreuther Hauses bis zum Jahresbeginn 1787 hinzog. So zerschlug sich zunächst diese Hoffnung. Dann endlich, Anfang Januar 1787, konnte „Joseph Schmäler“ sein „gemauert Wohnhäusl“ mit kleinem Holzschuppen und folgendem Feld für 440 Gulden verkaufen.32 Nun gab es kein Halten mehr. Trotz des Winters entschloss sich die Familie, Tirschenreuth endgültig zu verlassen. Offenbar geschah dies mit viel Gottvertrauen, denn ein festes Ziel gab es nicht.

Am 20. Februar 1787, dem Fastnachtsdienstag, war es so weit. Mit drei Kindern und wenigen Habseligkeiten verließen die Eltern die Stadt, die ihnen nicht richtig Heimat geworden war, und fuhren mit dem Regensburger Boten ins Bayern. Der Andr-l, hoch oben auf dem Wagen, war erst eineinhalb Jahre alt. Für eine ungewisse Zukunft hatte man Leidensfähigkeit und den Willen zur Selbstbehauptung mit im Gepäck.

Schmeller erwähnt im Tagebuch vier Reisen in die Oberpfalz: 1799, 1802, 1817 und 1840. Für 1799 gibt er eine Vakanzreise von Ingolstadt in seinen Geburts- und Vaterorte an, ohne jedoch auf nähere Einzelheiten einzugehen.331802 machte er sich als 17-jähriger Schüler des Münchner Lyzeums in den Ferien erneut auf, um seine Geburtsstadt bewusst zu erkunden, seine Verwandten in Griesbach und Umgebung kennenzulernen, dabei seiner Familiengeschichte nachzuspüren und um Unterstützung für sein Studium zu bitten. Er hält diese Reise in impressionistischen Bildern fest, zählt die Orte auf, die er durchwandert, liefert knappe, pointierte Charakteristiken der besuchten Geistlichen. In Tirschenreuth erfuhr der Andr-l überraschend, dass er auf die Namen Johann Andreas getauft sei. Hier traf er auch seinen Taufpaten und hörte, dass vor zwei Jahren 900 Menschen, davon allein 500 Soldaten, an Kuhpocken gestorben waren. In Waldsassen klagte er über das miserable Bier, das bei ihm eine schmerzhafte Kolik auslöste. Schon fürchtete er, in diesem Pfaffennest zu sterben. In Griesbach kehrte er bei seinen Verwandten ein und sah den Schomer, den Hopf und deren weitläufige Familien, außerdem den Lehrer und Mesner Reissneker. Akribisch hält er die Kreuzer und wenigen Gulden fest, die er als Wegzehrung erhielt.34 Fünfzehn Jahre später, 1817, nach seinem langen Aufenthalt in Spanien und der Schweiz und der bereits begonnenen Arbeit am Wörterbuch, wanderte er erneut ins Stiftland. In Tirschenreuth, das sich nach dem verheerenden Stadtbrand von 1814 völlig verändert hatte,35 fühlte er sich wildfremd und lebenssatt und beklagte, in der Vaterstadt so nichts zu seyn!36 Griesbach kam ihm langweilig vor. Die Verwandten, der Hopf, der Oelkasper, der Kohl-Adel, waren alt geworden.37

Schließlich, 1840, legte Schmeller auf der Durchreise von München nach Berlin nur eine kurze Pause in Tirschenreuth ein und zog ein letztes Fazit. Er nennt Tirschenreuth meine mir ganz fremd gewordene Geburtsstadt.38

II Eine glückliche Kindheit (1787–1799)

1 Heimatraum Rimberg

1.1 „Das letzte Häuslein des Dörfchens“

In Regensburg verspürte der Vater nicht wenig Lust, auf der Donau nach Ungarn zu fahren, doch stattdessen wandte sich die Familie in Richtung Ingolstadt-Pfaffenhofen, wo er bereits ein Jahr zuvor Unterkunft und Arbeit gesucht hatte. Später berichtete der Sohn, er habe es der mütterlichen Wasserscheu zu danken, ein Bayer geblieben zu sein. Während einer Rast in Gambach brachte Bruder Sepp von Waldarbeitern die Nachricht mit, im nahegelegenen Rimberg stehe ein kleines Anwesen zum Verkauf. Jahre danach schildert Schmeller voller Rührung diesen Augenblick: Oben bey den Gartenzäunen herabblickend, sah die Mutter das letzte Häuslein des Dörfchens mit dem traulich gegen den Eichenhain hinaufziehenden Garten. Wenn es dieses wäre, meinte sie, das gefiele ihr wohl. Und dieses wars.1

Es handelte sich um das „Roun-mo-Anwesen“ des Anton Thaller am Dorfende von Rimberg.2 Nach einer alten Ortsgeschichte hätten sich in dieser Gegend drei Brüder aus Tirol mit dem Sippennamen „Roana“ oder „Rouna“ getroffen. Bereits im 18. Jahrhundert soll es den „Roun- oder Roan-Baur und den Roun-mo, am Anfang, in der Mitte und am Ende des Dorfes“3 gegeben haben. Schon bald hieß der junge Schmeller Rou’n Andrê-l. Im CimbrischenWörterbuch übersetzt Schmeller das Wort „Roan“ mit „Rain, Abhang, Bergseite, Anhöhe“. Eine kleine Gemeinde auf der Hochfläche von Asiago in Venetien trägt den Namen „Roana“. Sie gehört zur deutschen Sprachinsel der „Sieben Gemeinden“, die Schmeller 1833 und 1844 bei seiner Erforschung des Zimbrischen besuchte.4

Der Vater kaufte das „Leerhäußl, samt dem dabey sich befindenden Garten, und kleinen Äkerl“. 231 Gulden erhielt der Eigentümer, 11 Gulden gingen an Kajetan von Dürsch (1746–1816), der als Grundherr der Hofmark Rohrbach vorstand, zu der auch Rimberg zählte.5 Als Grundherr besaß Baron Dürsch die niedere Gerichtsbarkeit, er kümmerte sich vom Rohrbacher Schloss aus um die Verwaltung und stand den Bauern nicht nur in rechtlichen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite.6

Um 1800 war das damalige Rimberg (heute Rinnberg) ein Dorf mit zwölf Häusern und etwa 70 bis 80 Einwohnern.7 Fünf Stunden brauchte man zu Fuß nach Ingolstadt und zwei nach Pfaffenhofen. Seit eh und je verlief hier das bäuerliche Leben in ruhigen, gleichförmigen Bahnen. Die Jahreszeiten bestimmten die tägliche Arbeit im Haus, im Stall und auf den Feldern. In diesem Ort und seiner näheren Umgebung verbrachte der junge Rou’n Andrê-l seine Kinderjahre. Unter Bauernkindern, der ärmsten eines, ward ich groß und tauglich das Vieh zu hüten oder mit dem Vater Kürbenzeuner auf die Stör zu gehen.8

Diese überschaubare, geordnete und in festen Traditionen eingebundene Welt, in der alles seinen Platz und seine Aufgabe hatte, wurde zum Tummelplaz seiner frühen Jahre. Trotz aller Armut war es eine unbeschwerte, glückliche Kindheit. Er durchlebte sie in der Wärme und Geborgenheit des familiären Raums, im kleinbäuerlich-handwerklichen Alltag von Eltern und Geschwistern, in der ländlichen Natur, den Festen des Kirchenjahres mit ihrem barock-sinnenfrohen Brauchtum und schließlich in der Mundart der Eltern und der ihm zuwachsenden des Dorfes. Das ist das Bild von Heimat, das er in seiner Vorstellung aufbewahrte und hinausnahm in eine andere Welt, nach München, Tarragona und Madrid, nach Basel, Frankreich und wieder nach München: ein einfaches, strohgedecktes Bauernhaus am Fuße eines Hügels, weinbewachsen, ein kleiner Garten dahinter, sorgsam von der Mutter gepflegt, im Stall ein paar Kühe, Ziegen und Schafe, strohbelegt die niedrige Stube, ein Stück Feld, auf dem der Vater als erster im Dorf Kartoffeln anbaute.9 Das Leben blieb stets nahe an seinen natürlichen Quellen. Hier wusste jeder, dass die Erde nichts verschenkt, dass sie Einsatz und Ehrfurcht einfordert und man dankbar sein musste für ihre gesegneten Gaben.

Je mehr ihn das Alter von dieser Kindheit entfernte, desto heller leuchtete ihr magischer Glanz. Das geschah in der Fremde, wenn es ihn von Selbstzweifeln gepeinigt umtrieb, oder wenn er in den endlos einsamen Stunden der Bibliotheksarbeit über den Sinn des Lebens grübelte und ihn die Schwermut bedrückte. Dann beschwor er den freundlichen und friedlichen Geist dieses Ortes, der ihm Heimat gewesen war. Mit den Jahren gewann dieses vertraute Bild an Intensität, Rimberg wurde zum verklärten Canaan einer freilich nicht mehr einlösbaren Sehnsucht.

1.2 Die Familie

Das Kind fühlte sich bei den geliebten Eltern und Geschwistern geborgen und glücklich. Das Natürliche, Bodenständige und sinnlich Nahe dieser Welt wurde zu einer starken Kraftquelle.

Der Vater und sein dankbarer Sohn

Schmellers Tagebücher erschließen uns einen willensstarken Charakter, der sein Leben nach seiner Vorstellung gestalten und sich nicht unterkriegen lassen wollte. Schon als junger Mann hatte er entschlossen seine Ziele verfolgt, dann als Ehemann und Vater gegen Armut und Not gekämpft und schließlich alles versucht, um seinem eigenen klugen Sohn eine angemessene Bildung zukommen zu lassen.

Es gab viele schwere Stunden im väterlichen Leben. In einem Erinnerungsbild des Sohnes scheinen sie auf. Einmal, an seinem Namenstag 1805 in Tarragona, als er selbst unter der Enge und Ausweglosigkeit seines Soldatendaseins litt, sah er plötzlich den von Mühsal und ununterbrochener Arbeit gezeichneten Vater vor sich, wie dieser ernst und düster am Tisch der Rimberger Hütte sitzt, den Kopf in die Hände stützt und über sein Schicksal nachsinnt.10

Der Sohn wusste, dass nicht allein der Kampf um das tägliche Brot solche Stimmungen auslöste, sondern auch ein Gefühl sozialer Ohnmacht, das tief im Inneren des Vaters nagte. Dann grollte dieser seiner Situation, die er als unnatürlich und schon gar nicht als gottgegeben empfand. Einiges spricht dafür, dass das politische und gesellschaftliche Wetterleuchten, das damals die Herrschenden aufschreckte, nicht unbedacht an ihm vorüberzog. Die vom fernen Frankreich herübergewehten Rufe nach Freiheit und Gleichheit werden wohl das Ohr des armen Kürbenzäuners erreicht und seinen Puls beschleunigt haben, begründete sich in ihnen doch das Bewusstsein der eigenen Würde.

Doch depressive Stimmungen ließ der Vater nur selten aufkommen. Meist traf man ihn ausgeglichen, ja heiter, beispielsweise wenn er von der Stör kommend, stolz der Mutter zwei verdiente Gulden reichte, dann die romantische Geschichte des Judas von Schariot erzählte und ein Lied aus seiner Jugend über den König Friderich vortrug. Er sang gern, und es gefiel ihm, wenn er im familiären Kreis fröhlich ein Lied anstimmen konnte.11 Er war über jeden neuen Baum im Garten, über jedes neue Tier im Stall und 1823 über die Neuerwerbung eines Gartenstücks glücklich.

Der Vater konnte lesen und schreiben. In späteren Jahren machte ihm besonders das Volksbüchlein des Münchner Schriftstellers Ludwig Aurbacher (1784–1847) Freude, eine zweibändige Sammlung volkstümlicher Erzählungen, die von 1827 bis 1829 zunächst anonym erschien. Populär waren die darin enthaltenen Geschichten der „Sieben Schwaben“.12

Der Vater zog seine Kraft aus jener tiefen, kernigen Religiosität, der man bei der bayerischen Landbevölkerung allenthalben begegnete, und die es durchaus erlaubte, kritisch Stellung zu nehmen, wenn kirchliche Würdenträger den bäuerlichen Vorstellungen von christlicher Nächstenliebe nicht entsprachen. Er hätte seinen klugen Andr’l gern als Priester gesehen, akzeptierte aber dessen Entscheidung für einen anderen Lebensweg: Du hast ja deinen freien Willen, […] und Gott hat’s halt so haben wollen. Wie es damals üblich war, besprengte er seinen Sohn segnend mit Weihwasser, wenn dieser das Haus verließ.13

Für Schmeller war der Vater eine verehrungswürdige Gestalt: kein gewaltigerer heiligerer Priester für mich als mein Vater.14 Es war ein Zeichen der Dankbarkeit, als er ihm im Bayerischen Wörterbuch ein besonderes Denkmal setzte. Im Anschluss an das Stichwort Kürbenzäuner findet sich die vielzitierte Stelle: Unter allen Gewerben ist dieses unscheinbare dem Verfasser des b. Wörterbuchs das ehrwürdigste, denn es ist das eines bald achtzigjährigen Ehrenmannes, dem er sein Daseyn und seine erste Erziehung verdankt.15

Der Korb als Kennzeichen des väterlichen Berufs wurde zum Identifikationsobjekt seiner Herkunft. 1834 ließ er sich einen Siegelring mit eingraviertem Korb anfertigen. Er konnte sehr empfindlich reagieren, wenn auf dieses Symbol skeptisch angespielt wurde. Den Wiener Slawisten Bartholomäus Kopitar (1780–1844), der sich in einem Brief über den erschreckenden Siegelkorb gewundert hatte, wies Schmeller schroff zurecht. Aus seinen Worten spricht der bittere Stolz eines Menschen, der, trotz vielfältiger Widrigkeiten, zu sozialem Aufstieg und Anerkennung gekommen war, und sich dem, der die Grundlage für diesen Erfolg gelegt hatte, zutiefst verpflichtet fühlte: Wenn Sie einmal gelegentlich die genealogischen Notizen auf S. 327 vom 2.ten B. des b. Wrtbchs, wo man dergleichen Ausbrüche des Ahnenstolzes freylich nicht suchen u. finden sollte, zu Gesichte bekommen, so wird Ihnen ein heraldisches Licht aufgehen über die Bedeutung des, wie Sie schmeichelhaft sagen, erschreckenden Siegelkorbes. Wenn Sie ferner bedenken, dass er ganz die Form derjenigen hat, wie sie bey uns, ob auch anderwärts weiß ich freylich nicht, auf Bettlerrücken von Thür zu Thür getragen werden, um irgendein mitleidiges Stück Brod aufzunehmen, so werden Sie ihn vollends frey u. ledig sprechen von jeder Prätension andrer Art.

Es thut mir leid und wird mir, fürcht ich, noch oft genug leid thun, daß meine Briefe diesem Sinnbild des Mangels und der Leere nur zu gut entsprechen.16

Die Mutter: „liebste, mich liebendste Seele“

Die Tagebücher verraten eine innige Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Er ist ihr Liebling und nennt sie liebste, mich liebendste Seele17, die zärtliche18, die gute19, die herzige Mutter20.

Maria Barbara Schmeller war nach dem tragischen Unfall des kleinen Adam Michael ängstlich geworden und seitdem um die anderen Kinder recht besorgt. Sie gab ihrem Andr’l die Tiefe des Gemüts, Sanftmut und die Liebe zur Natur, daneben auch die Anlage zu schüchterner Zurückhaltung. Seine Befangenheit und Unsicherheit in größerer Gesellschaft, die stets einer zuwendenden und aufmunternden Geste bedurfte, sind mütterliches Erbe. In Rimberg führte sie, auf Sparsamkeit bedacht und jeden Kreuzer umdrehend, den Haushalt, versorgte die Tiere im Stall und pflegte den geliebten, ihr ans Herz gewachsenen Garten, ihren ganz besonderen Stolz. Immer, wenn sich der Sohn in späteren Jahren an ihr entbehrungsreiches Leben erinnerte, überkam ihn tiefe Dankbarkeit. Kein opulentes französisches Dejeuner konnte die Wassersuppe seiner Mutter ersetzen. Ihr stilles, ruhiges, eher nach innen gekehrtes Wesen tat ihm gut, befriedete zumindest zeitweise den vom Vater geerbten unruhigen Geist.

Die Geschwister

Zur Familie gehörten neben dem Andr’l dessen acht Jahre älterer Bruder Joseph, im Dorf Ro’un Sepp genannt, die Schwestern Maria Anna (Marianne), Cordula und Johanna sowie der jüngste Bruder Anton.21 Schmellers spätere Besuche in Rimberg boten immer einen willkommenen Anlass zu einem Familien Cercle, wie im Mai 1825, als sich die Eltern, zwei Söhne, zwei Töchter und zwei Enkel unter den Bäumen hinter dem Haus ‚hinlagerten‘ und vom dritten Enkel (meiner Emma) mit Wohlgefallen von den guten Alten viel gesprochen wurde.22

1.3 Haus und Garten

„Unter’m väterlichen Strohdach“

Aus dem Jahre 1817 stammt eine eigenhändige Zeichnung Schmellers von seinem Elternhaus. Kein Herz wie Mutterherz, kein Haus wie Vaterhaus! Mai 1817 hatte er damals unter das Bild geschrieben.23 Es zeigt ein einfaches, langgestrecktes Haus mit Strohdach, mehreren Türen, kleinen Fenstern und einem Zaun im Vordergrund. Das bescheidene Anwesen lag am Fuße eines Hügels. An der Ostseite des Hauses rankte sich eine Weinrebe hoch. Es gab einen Gewürzgarten sowie einen Stall mit Kühen, Schafen und Ziegen. In der niedrigen Stube befand sich ein großer Rauchfang, der, wie Schmeller einmal meinte, dem Eisenhammer im oberpfälzischen Treppenstein glich. Um den Ofen lief die Loderbank.24 Ein raues, kurzes Bett stand im Raum.

Wie überall in den ärmeren Bauernfamilien erhob man sich sehr früh, sprach ein Gebet, löffelte die dünne Wasser- oder Mehlsuppe, dann ging es in den Stall, aufs Feld, in den Garten. Der Vater flocht seine Kürben und Kretzen zu Hause oder war auf der Stör. Am Abend saß man in der Stuben beim trüben, rußenden Spanlicht zusammen, der Vater über dem Flechten eines Korbes oder beim Lesen eines Buches, die Mutter am Spinnrad. Ein Spanlicht bestand aus Spänen harzreicher Föhrenhölzer (Kienspäne), die während des Winters vorwiegend von einem Föhrenscheit abgespalten wurden und zur Beleuchtung dienten. Teures Kerzenlicht verwendete man nur bei besonderen Anlässen. Die Familie aß aus der einzigen Schüssel, Teller gab es nicht.25

Abb. 4 Schmellers eigenhändige Zeichnung des Rimberger (Rinnberger) Elternhauses (Mai 1817)

Im Januar 1814 nach zehnjährigem Aufenthalt in der Fremde zu den Lieben in Rimberg heimgekehrt, beschwor Schmeller diese ergreifende Szene. Es war Sonntag, der 9. Januar 1814:

Beim Roa’n kam meine Mutter schon gegen mich daher, (die Nachbarinn hatte mich gleich angekündigt:) mit lautem weinenden Schreien: „mein Kind, o mein Andre’l!“ Thränenlos, wortlos stund sie dann eine Zeitlang mich in ihren Armen haltend. Dann wieder Thränen und lautes Weinen: Mein Kind, so soll ich dich denn auch noch ein Mal sehen? – O mir war das Herz zum Zerspringen.

Weiter oben, bei Hafners stund der Vater in meinen vor 10 Jahren zurückgelaßnen Powrjabl (pauvre diable!) gehüllt. O die mir himmlische Gestalt! Auch bei ihm lautes Weinen. Ich lag an seiner Brust. Ähnliches hab’ ich noch nie empfunden! Dann in die väterliche Stube. „So sei mir denn willkommen unter’m väterlichen Strohdach!“ sagte er mit einem Blick gen oben, der mich anbeten machte. O Gott, kein gewaltigerer heiligerer Priester für mich als mein Vater. Welche Fülle ächter begeisterter Religiosität. Alles durch Gott, für Gott. Wir sind oft umsonst nach Scheiern, Freising, Landshut gegangen, sagt ich. „Nicht umsonst“ sprach Er, „für Gott, weil Gott es fügte!“26

27. Januar 1814: Am Abend beim rauchenden Spanlicht flocht er den Kranz einer Heukürm, die der Vater gerade anfertigte. Mutter spann, Vater sah mir lächelnd zu, und bereitete die Schienen. O traulicher Heimgarten (Hoangartn).27 Heimgarten, Hoagart, Hoagascht nannte man den geselligen Abend, den man mit der Familie, mit Nachbarn oder Freunden plaudernd, singend und musizierend verbrachte.28 Noch 1831 erinnert er sich an den Januar 1814: Pauli Bekerum halb hínum halb hérum – mir heilig durch die schönen Tage von 1814, in der väterlichen Hütte unter der lieben Mutter Augen verlebt.29

„Unter dem alten Birnbaum“

Zu dieser überschaubaren Welt gehörte auch der umzäunte kleine Garten, der sich hinter dem Haus eine Anhöhe hinaufzog. Hier standen Apfel- und Zwetschgenbäume, ein großer alter Birnbaum und Schlehensträucher.

Immer wieder kommt Schmeller auf diesen Garten zu sprechen. Am 9. Mai 1816, nachdem er voller Eifer in München mit der Arbeit an seinem Bayerischen Wörterbuch begonnen hatte, besuchte er sein Heimatdorf: Wie selig machte mich das Herumwandeln auf allen Rainen, an allen Hecken, unter allen Baümen, wo ich einst gespielt, getraümt, geschwärmt! Und der alte Vater zeigte so gerne jeden neuen Zuwachs des kleinen Gutes. Jedes Obstbaümchen ward freudig gewiesen und freudig gesehen.30

Am 17. August 1822: Nichts geht über das traute Zweygespräch mit den Seinigsten auf der Welt, nach langer Trennung. Es geht kein Lahoussayesches Dejeuner über meiner Mutter Wassersuppe, kein Park über die Laubgeholze und Haselnußgesträuche Rimbergs für den, der als Knabe und als Jüngling sie durchspielte und durchträumte, kein Rigikulm über die Anhöhe des altehrwürdigen, wohlthätigen Birnbaums, mit dem Blick hinab auf Rimbergs stille von Obstbäumen halb verborgnen Strohdächer, die nahen Kirchthürme von Rohr und Waal, und den fernen von Lohwinden und nichts endlich über das Auflesen der Äpfel und Birnen, die vor den übrigen reif, den gesegneten und vielfach gestützten Ästen entsanken – im frischen Morgenthau.31 Kurz vor seiner Abreise, am 22. August, besuchte er noch einmal den elterlichen Garten und offenbart sich an diesem vertraulich-intimen Ort seinen Eltern: Unter dem Birnbaum am Hochgarten – redete ich den guten alten zuerst von einer ihnen unbekannten und unerwarteten, vierjährigen Enkelinn, meiner Emma.32 Für Schmeller war der mächtige Birnbaum ein Symbol für Stärke, Zähigkeit und Fruchtbarkeit der bäuerlichen Welt.

Weihnachtliche Gartengeschenke

Die kirchlichen Feste des Jahres bildeten eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag. In ihrer Schlichtheit und Innigkeit prägten sie sich tief im kleinen Jungen ein. Vor allem war es das familiäre Zusammensein zu Weihnachten, an das er sich später wiederholt mit Wehmut erinnern wird. Am 24. Dezember 1812 erzählte er in Basel Maria Hopf, der Frau seines Lehrerkollegen Samuel Hopf, von seiner Rimberger Heimat und wie ihm immer der heutige (heilige) Abend so werth gewesen sei. Und er schilderte die gewaschne mit Stroh belegte Stube, die dürren Schlehen, Zwetschen, Birnen und Äpfel, die die gute Mutter vom Dachboden holte. Als er im Januar 1814 nach langer Abwesenheit wieder in Vaters Hütte weilte, musste er dieses Weihnachtsfest nachholen: Die Mutter, schrieb er ins Tagebuch, holte Äpfel vom wohlbekannten Baume, dürre Birnen, Schlehn und Zwetschen brachte sie.

Ganz ähnlich heißt es nach der Lektüre eines Briefes seiner Schwester Cordula am Christabend 1833: Sie habe einst die dürren Schlehen, Birnen und Zwetschgen, die Haselnüsse und Herrnäpfel mit ihm getheilt, die die herzige Mutter am heiligen Abend aus dem streng gehüteten Vorrath herabbrachte von der Dillen.33

Dieses kleine elterliche Anwesen ist ihm ein geradezu sakraler, ein paradiesischer Ort geblieben. Sobald er darauf zu sprechen kommt, verwendet er ein religiöses Idiom, bezeichnet den Vater als himmlische Gestalt, denn es gebe keinen heiligere[n] Priester; hier will er den Eltern seine Zeit weihen, selig nennt er das Herumwandern im elterlichen Garten, gesegnet sind die Früchte tragenden Äste, ein Ort der Zugehörigkeit, der elterlichen Nähe und familiären Wärme, stets Geborgenheit, Sicherheit, Trost schenkend und Heimat vermittelnd, ein behüteter Raum, der in den Augen des Kindes ein zeitlos durchsonnter Sommer war.

1.4 Die Sprache des Volkes: den Dingen nahe sein

Schon früh entwickelte er ein feines Gehör für die unterschiedlichen Laute des oberpfälzisch-nordbairischen Dialekts der Eltern und der in Rimberg gesprochenen mittelbairischen Mundart. In der Sprache des einfachen Volkes, im vertrauten Klang ihrer Laute, der lebendigen Kraft ihrer Bilder, sinnennah und blutvoll, fühlte er sich stets heimisch. Es ist die Mundart mit allen Nuancen, die er schon im Mutterleib hörte, und dieses Gefühl der Leib-Geborgenheit übertrug sich auf das Kind, das diese Sprache mitnahm in die Welt.34

Es mag wohl so sein, wie kluge Leute behaupten, dass die Wörter den Gegenständen, die sie bezeichnen, nicht gerecht werden können, dass sich die letzte Wahrheit der Dinge nicht in Sprache ausdrücken lasse und, wenn überhaupt, zwischen beiden allenfalls eine hochkomplexe, hinterfragbare Beziehung bestehe. Das gilt sicher für die Hochsprache mit ihrem großen Anteil an abstrakten Begriffen. Zwar ist auch im Dialekt das Wort bereits Symbol, Zeichen, doch erscheint sein Abstand zum Gegenstand kürzer, es steht ihm näher. Die Worte der Mundart haben noch etwas von der Wahrheit des Unmittelbaren, Ursprünglichen, in ihnen fühlt man den Puls des Lebens; sie atmen, schmecken, riechen, berühren und lassen sich berühren. Sie sind noch nicht zurechtgestutzt und geschliffen und für jedermann gefällig gemacht. Ihr Bereich sind die vertrauten, der konkreten Welt zugehörigen Dinge und Tätigkeiten. In manchen Wörtern glaubt man den Schweiß der Menschen zu riechen, den Duft frischen Heus, den warmen Dung der Tiere, oder man spürt den ersten Frühlingsregen auf der Haut. Sie hören sich mitunter kantig an und kommen schwer über die Lippen, denn sie werden aus der Härte eines einfachen Lebens geboren, in dem man keine großen Worte macht. Dennoch ist ihnen der sanfte Ton der Liebenden nicht fremd, und ebenso wenig der deftige und derbe, etwa beim polternden Kartenspiel der Zecher im Wirtshaus.

Mundart, die Sprache der Eltern und Voreltern, bedeutet Heimat, wie Schmeller in seiner 1812 entstandenen Schrift Hinsicht aufs Vaterländische in der Erziehung ausdrückt: Der Wunsch, mit den Menschen, die unsrer Väter Väter waren, die vor uns auf unserm heimatlichen Boden gelebt, unsre Dörfer, Städte, Burgen erbaut und zertrümmert –, gleichsam näher bekannt zu sein, liegt jedem Menschen so nahe; wie können wir ihn besser in Erfüllung bringen, als wenn wir sie in ihrer eignen alterthümlich ehrwürdigen Rede zu uns sprechen lassen? Wie ist das Herzliche und Trauliche, das sich wohl nirgends so schön als in den Schriften der Mundart ausspricht der kindlich fromme, wundergläubige Geist, der in unsern ältern Kroniken Liedern u. Sagen weht, gerade dem Sinn der frühern Jugend so innig verwandt? u. wer erinnert sich nicht mit Vergnügen der Mährchen aus der Kinderstube?35

Und als er in die Ferne zog, war diese Sprache das einzige, was ihn mit der Heimat verband, ihr galt im Ausland sein liebstes Denken und Forschen.36

Schon bald wurde ihm sein gutes Gedächtnis bewusst. Er konnte sich spielend fremde Wörter merken, deren Inhalt er zunächst nicht verstand, wie jene der lateinischen Liturgie. Der Spracherwerb und der Umgang mit Worten fielen ihm leichter als den Gleichaltrigen.37

2 Der Blick weitet sich

2.1 Erste Bildungsschritte

Väterlicher Einsatz

Während in Rimberg die Kinderjahre zunächst ohne auffällige Begebenheiten verstrichen, bemerkten die Eltern die besondere Denkart und Empfänglichkeit38 ihres Sohnes, und der des Lesens und Schreibens kundige Vater übernahm die erste Ausbildung.39 Der arme Korbmacher wusste, dass eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, wenn überhaupt, nur über Bildung zu erreichen war. Diese Chance wollte er seinem Andr’l ermöglichen.

Als das Kind die Beziehung zwischen geschriebenen Zeichen und gesprochenen Lauten und Wörtern erfasste, veränderte sich seine Welt. Es spürte, dass ihm hier etwas Besonderes in die Wiege gelegt worden war, ein Schlüssel, der ihm neue Räume jenseits des gleichförmigen Bauernalltags erschloss: die Welt des geschriebenen Wortes, die von nun an sein Herz schneller schlagen ließ, weil sie das Abenteuer einer bisher unbekannten Entfaltungsmöglichkeit verhieß.

Anton Nagel

Die Eltern waren nicht die einzigen, die die rasche Auffassungsgabe und das Sprachtalent ihres Sohnes bemerkten. In Rohr lebte ein Priester, der seinen Pfarrkindern neben dem Evangelium auch etwas vom freien, vernunftorientierten Geist der Aufklärung zu vermitteln versuchte.

Anton Nagel40, Pfarrer und Schulinspektor von Rohr an der Ilm und zuständig für Schmellers Heimatort Rimberg, war ein gebildeter Mann. 1742 in Moosburg geboren, hatte er das Landshuter Gymnasium besucht und in Freising Theologie studiert. Nach seiner Priesterweihe und einer kurzen Erziehertätigkeit in München arbeitete er als Benefiziat und Schulinspektor in Marching an der Donau und trat 1790 die Pfarrstelle in Rohr an. Zu dieser Zeit hatte er sich bereits mit historischen und poetischen Arbeiten einen Namen gemacht. Als korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stand er in regem Briefwechsel mit zahlreichen Bildungsträgern seiner Zeit.41

Die Zeitgenossen beschreiben Nagel als einen biederen, fröhlichen, redseligen und gutmütigen Priester, der lebhaft an den Schicksalen seiner ihm anvertrauten Bauern teilnehme. Als belesener und engagierter Vertreter der bayerischen Aufklärung bemühe er sich, in seinen Predigten den neuen Geist unter seinen Bauern zu verbreiten, ihnen so manche „schon tief eingewurzelte abergläubische Idee“42 zu nehmen und sie zu einer vernünftigen Sicht der Dinge zu führen. Doch der fortschrittlich denkende Nagel hatte es nicht leicht mit seiner Gemeinde. Als Schulinspektor führte er neue Schulbücher, Kirchen- und Volkslieder ein, doch blieben diese Reformbemühungen hinter seinen großen Erwartungen zurück. Die Bauern sperrten sich hartnäckig dem Neuen und begegneten seinen Ideen mit jenem Argwohn, der stets lebenserhaltender Teil ihres Selbstbewusstseins gewesen war und sie vor fremden Zugriffen sicher bewahrt hatte. So stieß Nagel statt auf Interesse und Zustimmung auf Gleichgültigkeit und Ablehnung. Vergeblich hatte er in Rohr eine Schule einzurichten versucht. Das Projekt scheiterte am Eigensinn seiner Bauern. Denn, was brauchte der Nachwuchs schon zu wissen? War nicht das harte Leben in Haus, Stall und auf den Feldern der beste Lehrmeister? Wozu also bedurfte es einer Schule?

Ein paar Jahre später, Schmeller besuchte bereits das Münchner Lyzeum, verfasste er eine kleine, bisher (2024) unveröffentlichte Schrift mit dem Titel: Aus den ersten Jahren der Aufklärung in Baiern. Ein Pâr baierische Pfarrer von meiner Bekantschaft.43 Darin kommentierte er das Verhalten von zwei Landpfarrern. Bei einem von ihnen handelt es sich um Anton Nagel aus Rohr. Schmeller kennt seine Vorzüge, bemängelt aber, dass Nagel die Bauern besserer Begriffe schlechterdings unfähig, unwürdig, und unbedürftig halte, also auch jeder Schritt, jedes Wort, sie eines bessern zu belehren [,] ist ihm unnütze Arbeit44. Der mit Pestalozzis Pädagogik bereits einigermaßen vertraute Schüler hielt ihm vor, dass er statt anzufeuern und vorzuhandeln bloß vorsagte, daß er den Keim guter Lehren durch offenbare Ungerechtigkeiten gegen seine eigenen Pfarrkinder wieder erstickte45. Statt sich selbst einzubringen, überlasse er das Unterrichten den Bauern. Nun gab es in der aufgeklärten Welt zum Thema „Dorfunterricht“ bereits zahlreiche literarische Darstellungen, die auf satirische Weise den überkommenen autoritären, geistlos-dümmlichen Unterricht eines schreienden und prügelnden Schulmeisters karikierten. Beispielhaft steht hier der boshafte Spott des mit Anton Nagel befreundeten Anton von Bucher auf den althergebrachten Dorfunterricht: „Eine Kinderlehre auf dem Lande von einem Dorfpfarrer.“46 Möglicherweise hatte diese Lektüre Schmeller zu seiner Schrift angeregt.

Ein Kind als Lehrer

Nagel war von der besonderen Intelligenz dieses Dorfkindes überrascht. Endlich, so schien es ihm, hatte er unter seinen Bauern ein Kind gefunden, dessen Fähigkeiten seinen Vorstellungen entsprachen. Begeistert forderte er den Neunjährigen auf, sich einen Winter lang als kleiner Lehrer zu profilieren. Zehn Jahre später, – Schmeller diente bereits als Söldner im spanischen Tarragona –, erinnerte er sich nur ungern an diese ihn damals überfordernde Aufgabe und deren unangenehme Begleiterscheinungen:

[…] war ich Schullehrer einer Gemeinde, bei diesem Amte muste ich schon in meinem zarten Alter eine Miene von Allwißenheit affektiren[,] die mich von allem Umgang mit Meinesgleichen entfernte. Diese sahen sich dadurch natürlicher Weise zu einer Art von Hostilität gegen mich verleitet, die der Neid bei jeder Gelegenheit gegen mich in Thätigkeit brachte. Dadurch lernte ich schon früh, mich in mich selbst verschließen, in mir selbst meinen Trost zu finden, meinen Stolz zu nähren. Auf einer andern Seite flößte mir die immer wachbare Satire meiner Gegner jene Schüchternheit und Behutsamkeit in meinem Betragen ein, die seit der Zeit schon manchem sonst nicht ungeübten Beobachter Anlaß zu einem nicht sehr schmeichelhaften Urtheil von meinem Geist und Muth gegeben hat.47

Es ist bemerkenswert, wie scharf und selbstkritisch der Zwanzigjährige seine damalige Situation analysierte. Nagel wollte dem talentierten Knaben wohl ein wenig Anerkennung verschaffen, und diesem wird das Angebot zunächst auch geschmeichelt haben. Rückschauend spricht er jedoch von seinem gekünstelten Auftreten, das die Dorfkinder mit ihrem feinen Gespür für die Schwächen anderer sogleich durchschauten und verlachten. Er begriff, dass man innerhalb des festen dörflichen Gefüges jede noch so kleine Positionsveränderung misstrauisch beobachtete. Nonkonformes Verhalten wurde verspottet und der Betroffene als Außenseiter gebrandmarkt. Verstört musste er erfahren, dass Begabung statt zur erhofften Anerkennung in die Isolation führte. In dieser geschlossenen Welt sollte also alles so bleiben, wie es seit Jahrhunderten Gültigkeit besaß.

Die ablehnende Umwelt schüchterte ihn ein, und er reagierte seinerseits mit stillem Rückzug. Damit wird bereits beim Knaben ein Verhalten erkennbar, das sich später beim Erwachsenen in angespannten privaten oder beruflichen Situationen als Menschenscheu wiederfindet. Der von seinesgleichen hämisch zurückgewiesene und verletzte Junge entdeckte bald einen Ersatz. Es waren die angenehmeren Räume einer inneren Welt.

2.2 Innere Welten – Begabung und ihr Preis

Hinter dem Elternhaus streckte sich der Garten in die Höhe und gab den Blick auf ausgedehnte Felder und Wiesen frei. Während der Junge hier auf den Weiden das ihm anvertraute Vieh hütete, konnte er seinen Gedanken nachgehen und sich aus der Gleichförmigkeit des bäuerlichen Alltags in die weiten wundersamen Landschaften der Fantasie hineinträumen. 1812 äußerte sich Schmeller in beachtenswerter Scharfsicht über die kindliche Fantasie:

Das zartere Alter bleibt die Hauptzeit für die Anbauung der Einbildungskraft. Da walte das Abentheuerliche; später wird der Verstand eben dadurch höchst wohlthätig geübt, dass er das Unmögliche vom Möglichen zu sichten sucht. Weh dem Knaben, dem der Glaube an das Wundersame in nicht wissenschaftlichen Sachen schon früh verkümmert wird, auf solchem Boden gedeiht nichts Höheres als das Kluge, u. manchmal sogar bricht das zur Unzeit zurückgehaltene noch im spätern Alter als gründefester Aberglaube oder Schwärmerei hervor.48

So erkannte Schmeller schon früh die Bedeutung dieser imaginären Welt als Quelle kreativer Ideen. Wo ihm der dörfliche Alltag Grenzen auferlegte, öffnete seine Fantasie Räume geistiger Freiheit, und er vergaß die unangenehme Wirklichkeit über der angenehmen, romantischen Möglichkeit, in die er sich mittels der Phantasie versezte.49 Sie verzauberte das Kind mit einer Fülle bunter Lebensentwürfe, die seinen Ehrgeiz beflügelten. Pfarrer Nagel hatte ihm von München und der Gelehrtenwelt erzählt. Der Junge wollte sich ins Lernen und Studieren hineinknien und seine Fähigkeiten beweisen. Eines Tages würde man ihn gewiss anerkennen und schätzen. Bald sah er sich als berühmter Redner vor staunenden Akademikern.