Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wien, Juli 2017: Im Vorfeld des Lichterfestes verschwinden entlang der Alten Donau reihenweise Hunde. Anwohner verdächtigen den Koch des koreanischen Sejong-Centers am Kaiserwasser; schließlich esse man in Korea auch Hund. Die Freundinnen Conny und Tony jedoch ahnen, dass in dem Gewässer ein (Un-)Wesen auf der Jagd sein könnte, das wenig zur 'schönen blauen Donau' passt. Gleichzeitig bereitet eine Bestseller-Autorin die Publikation ihres neuen Romans vor, in dem es um eine tabuträchtige Liebesgeschichte geht. Wie alles miteinander zusammenhängt, wird erst nach und nach klar. Es entwickelt sich ein Wettlauf gegen die Zeit. Zum Showdown kommt es beim Lichterfest, als Tausende Wiener und Wienerinnen auf Hunderten Booten auf der Alten Donau unterwegs sind. Nicht alle davon überstehen die Nacht heil und intakt ... Eine unkonventionelle Krimi-Komödie aus dem heutigen Wien, in der es manchmal tierisch, manchmal menschlich-allzumenschlich zugeht!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

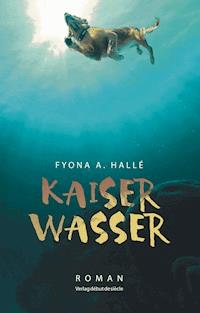

Kaiserwasser

Freitag, 14. Juli - PrologMontag, 17. JuliDienstag, 18. JuliMittwoch, 19. JuliDonnerstag, 20. JuliFreitag, 21. JuliSamstag, 22. JuliSonntag, 23. JuliEpilog 1Epilog 2HinweiseÜber die AutorinImpressumFreitag, 14. Juli - Prolog

Franzi ist ein Schäferhund; genauer gesagt, ein zwar stammbaumloser, aber allem Anschein nach reinrassiger Deutscher Schäferhund.

Allerdings war die Rassefrage Herrl und Frauerl herzlich gleichgültig, als sie den Welpen vor einigen Wochen im TierQuarTier Wien abholten; das Pärchen suchte einfach ein neues, liebenswertes Haustier, nachdem Fritzi, ihr bisheriger Begleiter, im gesegneten Alter von 17 Jahren den Weg allen Hundefleisches gegangen war.

Nicht ganz so gleichgültig dagegen dürfte die Rasse einem anderen Akteur sein, der an dieser Stelle noch nicht näher vorgestellt werden soll. Er taucht – fürs erste – ohnehin nur sehr kurz auf; momentan ist er noch außer Sicht. Somit kann sich Franzis Herrl im Schatten einer Eiche dem Plausch mit einer anderen Hundehalterin widmen, während beider Tiere – der Schäferhund und ein etwa gleich großer Terrier-Sonstwas-Mix – kläffend durchs flache Wasser tollen.

»Grad erst Sieben«, bemerkt der Mann mit einem Blick auf seine Uhr. »Wohl etwas früh für Frau Stadler. Die letzten Tage, da traf ich sie sonst immer hier am Kaiserwasser, aber da war’s meist schon gegen Acht. Dabei sollt für ihren Hund die morgendliche Frische doch auch angenehmer sein, mit all dem Fell und so. Selbst vorhin, als ich losging, da waren’s schon 25 Grad im Schatten!«

Die Frau blickt ihn betroffen an: »Haben’s das noch nicht gehört, Herr Travnicek? Schrecklich, was ihr passiert ist. Das arme, arme Hündchen ...«

»Hündchen ist gut: Der ist noch blader als sein Frauerl! Jumbo heißt er, nicht wahr? Nichts für ungut, aber ... Was ist denn passiert?«

»Der arme Jumbo ... Sie war vorgestern mit ihm in der Hundezone drüben am Angelibad; Sie kennen’s bestimmt; ich führe da meine Paula auch äußerln, ab und an, abends oder frühmorgens, wenn da weniger von den großen Hunden unterwegs sind und so ... Jedenfalls: Der Hund ging ins Wasser; macht er sonst wohl selten, eher nie, meinte Frau Stadler, aber an dem Tag, es war Nachmittag, wieder wohl 35 Grad, eher mehr ...«

»Eh klar; wird dort kaum anders gewesen sein als hier!«

»Natürlich, natürlich. Jedenfalls, der Hund ging ins Wasser, Frau Stadler blieb am Ufer, sah ihm zu, und plötzlich ... Das arme Tier klatscht ins Wasser, versinkt, verschwindet – und taucht nicht mehr auf.«

Jetzt ist doch das Interesse des Mannes geweckt: »Einfach so? Nun, vielleicht ein Hitzschlag, der Schock ... Passiert ja jedes Jahr auch ein paar Badenden; man springt überhitzt ins kalte Wasser ... Nun, das ist natürlich ein Schreck, aber wenn der Hund nicht lange litt, nicht wie unsere Fritzi zuletzt ... Hat sie ihn dann gleich zur EBS gebracht?«

»Zur was?«

»Sie wissen schon, der Wiener Tierservice am Alberner Hafen. Die holen tote Hunde auch gratis ab, aber bei Fritzi, da haben Cordula und ich sie ganz bewusst selber dort hin gebracht. Ein letzter Abschied, nach all den Jahren ...«

»Nein, nein; das war ja das Seltsame: Frau Stadler meinte, sie ist dann zwar sofort ins Wasser gegangen, hat gesucht, zuerst an der gleichen Stelle, dann ringsum, aber vergeblich: Keine Spur! Dabei war’s ja wahrlich kein kleines Tier.«

»Weiß Gott nicht. Nun ja, die Alte Donau ist schon recht trüb.«

»Aber das Wasser dort war nur knietief, meinte Frau Stadler, und so tief kann man allemal schauen, sogar hier, am Kaiserwasser. Vielleicht hat die Strömung den armen Hund erfasst, ihn weggetragen ...«

»Strömung? Das mag zwar ›Alte Donau‹ heißen, aber Sie wissen schon, dass das eigentlich ein Binnensee ist, nicht wahr? Wo soll hier so was wie Strömung herkommen?«

»Tja, ich weiß auch nicht; was könnte sonst ... Paula! Paula, hör auf zu kläffen! Was hat denn der Hund?«

Darauf dreht sich auch der Mann wieder zum Wasser um: »Wen verbellt sie denn da? Was ... Und wo ist Franzi?«

»War Ihr Hund nicht eben noch da?«

»Ja, sicher; ich hörte ihn doch gerade noch. Vor ein paar Minuten oder so ... Franzi! Komm her, Franzi! Wo bist du?«

»Paula, komm aus dem Wasser raus! Bei Fuß, Paula!«

Herrl und Frauerl treten ans Ufer, doch keines der beiden Tiere gehorcht: Paula steht weiter mit steil aufgerichteter Rute zum Ufer hin im wadentiefen Wasser und bellt, und ein zweiter Hund ist weit und breit nicht zu sehen.

Montag, 17. Juli

»Also, wollen wir anfangen?«

Während ihre gefalteten Hände auf dem Typoskript ruhen, auf dass die Blätter nicht vom Winde verweht werden, blickt die Autorin fragend in die Runde. Da sie bereits eine Lesebrille trägt, dürfte sie höchstens die drei Kameramänner und den Tontechniker erkennen, die um ihren Tisch herumwuseln. Diese antworten aber nicht; so wechselt die Autorin nochmals die Brille, blickt zu dem Grüppchen hinter den Technikern hinüber und beugt sich etwas weiter über den Tisch, so dass sie direkt ins Mikrofon sprechen kann: »Frau Schimek? Meinetwegen kann’s losgehen!«

»Danke, Frau Herno!«, ruft die älteste und kleinste Frau aus dem Sechser-Grüppchen zurück, nachdem sie ihre Kopfhörer abgesetzt hat. »Von unserer Seite her ist auch alles bereit; die Aufnahme kann starten. Wollen wir?«

Die Autorin nickt, blickt aber dann noch eine zweite Frau aus der Gruppe an: »Was meinst du, Margret? Findest du nicht, dass dieses Setting arg gestellt, allzu artifiziell wirkt?«

»Nein, wirklich nicht, Cassie«, erwidert die Angesprochene mit eifrigem Kopfschütteln. »Wenn deine Geschichte schon hier an der Alten Donau angesiedelt ist, warum dann nicht auch direkt an der Alten Donau daraus lesen? Und die Szenerie hat Stil – soweit ich das beurteilen kann.«

»Das können Sie, Frau Mondo«, befindet besagte Frau Schimek. Dabei schiebt sie ihre Sonnenbrille auf die Nasenspitze, um über sie weg an der neben ihr stehenden Frau hoch zu blicken. Diese ist nur knapp über Mittelgroß; dank ihrer schlanken, fast schlaksigen Gestalt, vor allem aber dank der recht kurzen, rundlichen Figur der Sonnenbrillenträgerin sticht der Größenunterschied besonders ins Auge. Margret Mondo irritiert das offenbar ein wenig; die andere Frau dagegen kaum. Sie schiebt schließlich die Sonnenbrille in ihre erblondete Kurzhaarfrisur, um einen Blick auf ihr Klemmbrett zu werfen: »Nun gut; ich als Regisseurin bin zufrieden, die beste Freundin ist zufrieden, mein Redakteur ist zufrieden. Und wie sieht’s mit dem Manager aus? Herr Müller?«

Damit dreht sie sich zu dem älteren der zwei Männer aus dem Grüppchen um. Der aber schüttelt gleich den Kopf: »Solche Sachen überlasse ich den Leuten vom Fach.MeinJob ist es, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute diese Aufnahmen sehen – und dann das Buch kaufen, versteht sich.«

Darauf lächelt auch die Autorin: »Straight to the point, wie immer, Bernd. Nun, es wird schon passen. Also dann ... Frau Kovac, könnten Sie mir vorher bitte noch mal rasch den Schweiß abtupfen, die Stirn pudern und so? Wird doch recht schnell warm mit der Sonne im Rücken und den Reflektoren von vorne.«

Noch ehe sich die Regisseurin zu der dritten Frau im Grüppchen umdrehen kann, ist diese unterwegs. Mit fünf Schritten hat die junge Frau den Holzsteg erreicht; nach zehn weiteren weiten Schritten steht sie schon mit offenem Schminkköfferchen neben der Autorin. Darauf kämmt sie ihr zuerst die widerspenstigen schwarzen, schulterlangen Locken, um ihr dann die Stirn abzutupfen und sacht zu pudern. »Würde man in der Aufnahme ohnehin kaum erkennen, Frau Herno«, erklärt sie dabei halblaut, so dass sie selbst die Kameramänner kaum verstehen dürften. »Da Sie keine Nahaufnahme wünschen ... Was ich, wenn ich das sagen darf, schade finde. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal wer gesagt hat, aber Sie erinnern mich ein wenig an Julia Roberts.«

Nun verbreitert sich das vorher eher schmale Lächeln der Autorin doch sichtlich: »Ist mein Mund tatsächlich so groß? Nett von Ihnen; aber ich finde es einfach störend, wenn mir jemand eine Kamera gegen die Stirn rammt. Hauptsache der Ton passt!«

»Sie haben natürlich recht ... So, das sollte für den Moment reichen. Wir wären dann soweit!«

Letzteren Satz rief sie der Regisseurin zu, worauf sie das Schminkkästchen zuklappt.

»Danke, Petra«, erwidert Frau Schimek, und während die Maskenbildnerin vom Steg herab eilt, blickt ihre Kollegin zuerst erneut auf ihr Klemmbrett hinab, dann zu dem jüngeren Mann in der Runde hinauf: »Gut. Harri, du meintest, dass es gemäß Prognose heute noch den ganzen Tag wolkenlos bleibt? Dann können wir mit der Lesung von Abschnitt 3 bis Sonnenuntergang warten.«

Besagter Mann nickt bestätigend: »Das würde jedenfalls für eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Also kommt jetzt Abschnitt 2?«

Auch die Autorin nickt: »Das ist der Plan.«

»Sehr gut«, befindet die Regisseurin, die nun Sonnenbrille sowie Kopfhörer wieder aufsetzt. »Nur für das Timing hier noch mal die Vorstellung für den ›Kulturmontag‹, die dann später unsere Sprecherin nachvertont; dazu wollen wir schon Sie am Tisch zeigen: ›In ›Kaiserwasser‹, ihrem neuen potentiellen Bestseller, packt die italienisch-deutsch-österreichische Autorin Cassiana Herno wieder ein heißes Eisen an. Seit Wochen machen im Literaturbetrieb und im Feuilleton Gerüchte die Runde, dass sich der Plot um die Liebe zwischen einer vierunddreißigjährigen Frau und einem halb so alten Knaben ranken soll; auch war wieder viel von autobiographischen Elementen in dieser Erzählung die Rede. Wie wir aber bald erfahren werden, ist das noch längst nicht alles! Doch hören Sie selbst ...‹ Soweit die Einleitung; dann ein paar Takte Musik; Zoom auf Sie, Frau Herno ... Und los!«

Die Autorin lächelt etwas unsicher, blickt kurz auf, sieht, wie sich eine der Kameras ihr zumindest bis auf Armlänge nähert, und ergreift dann mit beiden Händen ihr Typoskript. Der zweite Kameramann steht am Ufer; der dritte wurde hinter dem Tisch positioniert, ganz am Ende des Steges, und während Cassiana Herno zu lesen beginnt, vollführt er einen langsamen Kameraschwenk über die Umgebung: Beginnend bei dem gut 100 Meter breiten, dreigeschossigen Hauptgebäude des Areals, weiter über das zum Wasser hin sanft abfallende Außengelände, über die kleine Badebucht, in die der Holzsteg führt, über das Kaiserwasser, jene Ausbuchtung der Alten Donau, in welche die Badebucht mündet, und damit auch über die umgebenden Wiesen und Wohnbauten, die sich zumeist hinter Bäumen und Buschwerk verbergen. Er stoppt den Schwenk jedoch, ehe die Kamera auch jene gut zwanzig Schaulustigen erfasst, die das Geschehen rund um die Lesung teilweise schon seit Stunden verfolgen. Die meisten von ihnen drängen sich auf dem Laberlsteg, der gleich linkerhand von der Badebucht die Verbindung zwischen Kaiserwasser und Alter Donau überbrückt und von dem aus man den besten Blick auf jenes Areal hat, wo die Aufnahmen stattfinden.

»Was drehen’s denn da?«, fragt ein Radler, der gerade seinen Drahtesel über den Steg schiebt, als die Autorin zu lesen beginnt. »A Werbespot für die chinesische Bank, was da jetzt sitzt?«

»Koreanisch, nicht chinesisch«, verbessert ihn ein älterer Herr. »Sejong-Bank heißen’s.«

»Pscht!«, mahnt eine besonders schaulustige Frau, die sogar einen mittelgroßen Feldstecher zur Hand hat. »I glaub, sie liest jetzt!«

»Wer?«

»Cassiana Herno. Bin sicher, das da an dem Tisch, auf dem Badesteg da hinten, das ist sie.«

Prompt lehnt der Neuankömmling sein Rad gegen das Geländer auf der anderen Seite des Steges: »Die Autorin? Was macht die denn da?«

»Ka Ahnung; hab’s auch grad erst erkannt. Schad’, dass die Anlage nur für die Banker zugelassen ist: Tät mir gern ihren Roman signieren lassen, den was ich daheim hab.«

Indem er sich auf die Zehenspitzen stellt, kann der Neuankömmling zumindest etwas erahnen: »Schaut aus, als filmen’s eine Lesung. Interessant! Warum grad da?«

Am Rand der Gruppe stehen zwei Mädchen, zwei Teenager, die infolge ihrer Schlaksigkeit den Eindruck erwecken, als wären sie gerade dabei, zumindest in vertikaler Richtung aus ihren ohnehin knappen Sommerklamotten heraus zu wachsen. Von den beiden führt die Brünette einen etwa vierjährigen Jungen an der Hand und die Rothaarige einen Hund an der Leine; zwischen den zweien steht eine Tragewippe samt Kleinkind. Sie haben bisher geschwiegen; nun meldet sich der Rotschopf zu Wort: »Im Internet hieß es, dass sie aus ihrem neuen Buch liest. Kann sein, dass es auch hier spielt.«

»In Wean?«

»Genau hier, an der Alten Donau.«

Dass das zweite Mädchen Mühe hat, ein Grinsen zu unterdrücken, entgeht dem Neuankömmling, da er sich nun noch weiter zu strecken versucht: »Ist ja stark!«

Damit zückt er sein Smartphone, hält es so hoch als möglich und macht mehrere Schnappschüsse, begleitet von außergewöhnlich artifiziellen Auslöselauten. Während er sich anschließend daran macht, die Aufnahmen umgehend zu verschicken und online zu stellen, wendet sich das zweite Mädchen flüsternd an ihre Freundin: »Wir sollten doch nichts verraten!?«

»Bleib cool, Conny: Ichhabeja nichts verraten«, erwidert der Rotschopf. »Praktisch nichts ...«

»Okay. Aber ich glaube, das bringt nichts, hier rum zu hängen. Gehen wir zur Liegewiese? Wollten schließlich den Hund ausführen, und da drüben ist ja auch das Wasser flacher als dort am Steg. Wie ist’s, Andreu: Willst du baden? Kannst du eigentlich schwimmen?«

Letzteres richtet sich an den Buben, den Conny an der Hand hält. Der nickt sogleich eifrig: »Felipe kann auch schwimmen!«

Damit deutet er auf den Mops, den das erste Mädchen an der Leine führt. Dieses blickt daraufhin skeptisch auf den hochfrequent hechelnden Canoiden: »Na ja ... Wurscht, wir passen eh auf! Also, schönen Tag noch!«

»Pschscht!«, zischt wiederum die Feldstecherin, als sich der Rotschopf etwas lauter als nötig von den übrigen Schaulustigen verabschiedet. Darauf ergreift jedes Mädchen je einen Tragegurt der Wippe – was den Insassen munter aufglucksen lässt – und verlassen den Steg.

Der Rest der Zuschauerhofft weiterhin, auch noch zu Zuhörernder Lesung werden zu können. Zwar weht eine leichte Brise vom Badesteg her in Richtung der Gaffer, doch hilft dies nicht: Man steht seitlich von der Autorin; diese spricht zwar in ein Mikro, doch dient das offenbar nur der Aufnahme; Lautsprecher sind keine zu sehen. Außerdem liest die Autorin zwar mit wohlakzentuierter Altstimme, doch recht leise und fast ohne aufzublicken. Da neben dem Tontechniker nur die Regisseurin Kopfhörer trägt, tritt bald das gesamte Grüppchen dichter an den Steg heran, um den Text verstehen zu können: »Von jener Truppe namensLa Fura dels Baushatte Diana noch nie gehört, ehe sie das Programm der Wiener Festwochen für 2011 durchblätterte. Aber der betreffende Programmpunkt interessierte sie sofort: Angekündigt war eine Aufführung von Xenakis’ ›Oresteia‹ im und rund um das Wasserbecken vor der Karlskirche. Die Mythen und Sagen der Alten Griechen und Römer hatten Diana schon immer fasziniert – nicht zuletzt aufgrund ihres eigenen Namens. Zudem hatte sie gleich erkannt, dass der Name der Gruppe katalanisch ist, und das Programm bestätigte, dassLa Furaaus Barcelona kam. An ihren Schüleraustausch-Aufenthalt in jener Stadt, damals, mit sechzehn, siebzehn Jahren vor wiederum siebzehn Jahren, dachte sie noch oft mit Wehmut und Sehnsucht zurück – trotz allem, was damals geschah, ja vielleicht eherwegenalledem. So machte sie sich am Nachmittag jenes frühsommerhaften 20. Mai auf gen Karlsplatz.

Dass die Aufführung gratis war, war dabei kein zusätzlicher Anreiz; schließlich konnte sich Diana inzwischen auch die teuerste Kartenkategorie in der Staatsoper leisten. Da sie aber ihre Pappenheimer – beziehungsweise Wiener – kannte, fand sie sich schon eine Stunde vor Beginn vor Ort ein. Und das war gut so: So errang sie gerade noch einen Sitzplatz auf dem Beckenrand, während wenig später alle Neuankömmlinge in zweiter, dritter und vierter Reihe dahinter Aufstellung nehmen mussten.

Die Aufführung, die mit Einbruch der Dunkelheit begann, sollte Diana auf ewig im Gedächtnis bleiben. Die Klänge von Iannis Xenakis waren anspruchsvoll und alles andere als eingängig; die Musik der Moderne war aber nichts Neues für Diana; im Gegenteil, sie genoss geradezu deren stark rhythmischen, oft gar brutalen Charakter.

Im Zentrum stand allerdings die szenische Umsetzung des Mythos durchLa Fura. Man zeigte eine Mischung aus Pantomime, stummen Schauspiel, spektakulärer Performance und Artistik, verbunden mit viel Feuerzauber und Lichteffekten inner- und außerhalb des Wasserbeckens. Selbst für Diana erschloss sich nicht immer, welche Elemente des Mythos gerade ›verkörpert‹ wurden; eine Szenenfolge aber war unmissverständlich: Einer der Darsteller kniete nackt im flachen Wasser, um sich Blut abzuwischen; er stellte offenbar Agamemnon dar, den heimkehrenden Feldherrn und König von Mykene. Zu ihm trat ein ebenfalls unbekleidetes Paar; da diese dann gemeinsam den Badenden pantomimisch erstachen, verkörperten sie offenbar Klytaimnestra sowie deren Liebhaber Aigisthos. Diana sah sich gleich darauf in dieser Vermutung bestätigt, als sich die ›Mörder‹ noch neben der ›Leiche‹ zu liebkosen begannen.

Was dann folgte, überraschte Diana jedoch, ja es erschütterte sie: Während sich das ehebrecherische Paar noch im blutigen Bad wälzte, betrat ein weiterer Akteur die feuchte Bühne. ›Oh ihr Götter, welch ein Jüngling!‹, dachte Diana: Denn gleich auf den ersten Blick gemahnte sie der Darsteller an die Bronzestatue des sogenannten Jünglings vom Magdalensberg, den sie so oft im Kunsthistorischen Museum bewundert hatte: Ein klassisches, dunkellockiges Haupt, ein makelloser, mediterraner Körper, würdig eines jungen, olympischen Gottes, einerseits noch mit knabenhaften Zügen, andererseits schon unverkennbar männlich, kurz, das Ideal eines Epheben. Und wie sich wohl niemand jenes Kunstwerk in verhüllter Form vorstellen mag, so schien auch für den Darsteller seine Nacktheit vollkommen natürlich und selbstverständlich zu sein; sein Auftritt hatte – anders als der von Agamemnon, Klytaimnestra und Aigisthos – keinerlei exhibitionistischen oder gar obszönen Beigeschmack.

Auch der Rest des Publikums registrierte dies: Hatte beim Auftritt jener drei Nacktbader mancher und manche im Rund peinlich berührt gekichert oder gelästert, so ging beim Erscheinen des Jünglings ein Raunen durchs Publikum. Sofort sank der Lärmpegel, und da gleichzeitig auch die Musik vom Fortissimo zum Pianissimo wechselte, hörte man es platschen, wie der Jüngling durch das Wasserbecken schritt.

Das Schreiten endete allerdings, als der Darsteller das andere Paar erreichte: Er zog ein – fiktives – Schwert und stürzte sich dann mit erschreckender Schnelligkeit und furioser Energie auf Klytaimnestra und Aigisthos. Nach wenigen Augenblicken und wenigen schmerzhaften Orchesterschlägen lagen zwei weitere Leichen neben der von Agamemnon. Als dann der Jüngling – einerseits entsetzt wirkend, andererseits auch stolz, ja befriedigt – wieder in den Schatten zurück wich, da erst erfasste Diana, dass er Orest darstellte, Orestes, den Sohn und Rächer des Agamemnon – und damit Mörder der eigenen Mutter.

Dieser Auftritt dauerte kaum zwei Minuten, aber Diana war sich sicher, dass kaum einer der Zuschauer ihn so schnell vergessen würde; jedenfalls erging es ihr so, wenn sie sich auch nicht sicher war, warum. Die Erregung im Zuschauerrund klang erst ab, als unmittelbar nach jenem Auftritt eine Schar Fledermäuse über das Wasserbecken hinweg flatterte.

Auch während die Frau am nächsten Morgen eine extra lange Jogging-Runde durch den Prater absolvierte, ging ihr noch die Aufführung vom Vortag durch den Kopf. So erkannte sie auch sofort den Jüngling, der dann bei ihrer Rückkehr vor ihrer Haustür wartete.

Diana fehlten die Worte, und so begrüßte der Besucher sie als erste:»¿Vive usted aquí?«

»¡Que sí!«,antwortete die Frau ebenfalls aufCastellano. Dass sie dann zu Stammeln begann, lag nicht nur daran, dass sie in den letzten Jahren nur noch sporadisch Spanisch gesprochen hatte; auch nicht daran, dass sie von einer knappen Stunde Dauerlauf noch außer Atem war. »Aber ... Du- Verzeihung, Sie sind doch ... Habe ich Sie nicht-«

»Dann sind Sie Diana Maisonneuve?«, unterbrach sie der Jüngling lächelnd.

»Einfach Diana, bitte«, entgegnete die Frau. Dabei blickte sie ihren Gast mit einem Ausdruck an, von dem sie hoffte, dass er nicht allzu deutlich ihre Verwirrung widerspiegelte: Natürlich war er nun bekleidet, freilich passend zur Jahreszeit: Sockenlose Sneakers, eine nicht übertrieben enge Jeans und ein himmelblaues T-Shirt, das den Ephebenkörper darunter noch erahnen ließ. Doch das allein war es nicht, was Diana irritierte. »Und ... Wer bist du?«

Der Jüngling streckte der Frau lächelnd die Rechte entgegen: »Dass ich dich endlich kennenlernen darf! Ich bin Álvar Casals Núñez. Ich hoffe, ich komme nicht unpassend?«

»Álvar-? Oh mein Gott!«

Und dann wurde es dunkel um Diana.«

+++

»Als sie das Bewusstsein wiedererlangte, war Diana für einige Momente desorientiert. Dann realisierte sie, dass sie auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer lag, und als sie sich aufrichtete, kam gerade ihr Besucher mit einem Glas Wasser ins Zimmer zurück. »Oh, du bist wach? Alles in Ordnung? Ich wollte gerade einen Krankenwagen rufen.«

Diana griff sich an den noch schweißnassen Kopf, ehe sie diesen nachdrücklich schüttelte: »Nicht nötig, das war nur ... Die Überraschung. Aber ... Hast du mich rein getragen?«

»Nun, ich konnte dich ja schlecht draußen liegen lassen. Den Schlüssel fand ich in deiner Tasche. Ist ja nur die eine da ...«

Nun wurde sich Diana bewusst, dass sie immer noch ihre knappen Laufshorts sowie den dazu passenden Sport-BH trug; nur die Schuhe hatte Álvar ihr offenbar abgestreift. Normalerweise wäre ihr dieser Vorfall höchst peinlich gewesen; nun aber war sie sich über ihre Gefühle völlig im Unklaren. »Ohnmacht ... So was ist mir noch nie passiert! Mein Gott, Álvar; bist du’s wirklich ... Ja, natürlich bist du’s: Du wirst deinem Bruder immer ähnlicher! Dass ich dich nicht schon gestern erkannt habe ...«

Der Besucher war überrascht, aber keineswegs peinlich berührt: »Gestern? Am Karlsplatz? Du hast unsere Aufführung gesehen?«

»Ja, in der Tat: Ich habe alles gesehen ... Ich meine, die ganze Aufführung. Du bist Alexandre wahrlich sehr ähnlich. Sein Haar ist etwas dunkler; ich glaube, er ist etwas größer, aber sonst ...«

»Ja, das sagen viele«, meinte der Jüngling ernst. »Und sagen es immer noch – selbst ein Jahr nach seinem Tod ...«

Für ein paar selige Momente hatte Diana dies tatsächlich vergessen: »Oh mein Gott, ja; euer Vater schrieb mir das ja! Der erste Brief, den ich von ihm bekam, und dann einer mit Trauerrand ... Mit Dreiunddreißig zu ertrinken, und dann noch bei der Hochzeit seiner Schwester! Zusammen mit ... Mit ...«

Diana versagte die Stimme, doch ihr Besucher wusste, was sie meinte: »Mit Enric, seinem Sohn, der ihn zu retten versuchte.EuremSohn ...«

Diana sackte auf das Sofa zurück: »Oh mein Gott ... Ist das schon ein Jahr her? Und du weißt von ... das von Alexandre und mir? Woher ... Daher ... Tut mir leid, ich ... Ich muss erst einmal unter die Dusche, sonst kippe ich hier noch mal um. Fühl dich wie zuhause!«

»Lass dir Zeit!«

Es brauchte nur eine Viertelstunde; dann kam Diana – nun ebenfalls in T-Shirt und Jeans – mit noch feuchtem Haar ins Wohnzimmer zurück. Dort besah sich ihr Besucher gerade ein gerahmtes Foto, das als einziges Bild über dem Kamin hing: »Das Bild kenne ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ohne die blonden Haare hätte ich dich kaum erkannt.«

»Das einzige Foto, das ich von Alexandre und mir habe. Das war am Strand von Barcelona, damals, vor über siebzehn Jahren. Der schöne Katalane und die blasse, pummelige Österreicherin.«

»Sag nicht so was! Aber ihr wart noch so jung ...«

»So jung wie du heute – oder so alt!«

»Stimmt auch wieder. Warst du damals schon ...«

»Schwanger? Ja – nur wusste ich’s noch nicht!«

Álvar schüttelte traurig den Kopf, während er das Bild zurück hängte. »Was für ein Paar hättet ihr sein können! Ich verstehe meine Eltern nicht, dass sie dies verhindert haben. Aber warte; ich habe andere Bilder mitgebracht.«

Er öffnete seinen Rucksack, der am Schreibtisch lehnte, zog einige Bilder hervor und reichte sie Diana. Gleich das erste ließ sie aufstöhnen und wieder auf das Sofa niedersinken. »Oh mein Gott! Er hat mir ja ab und an Fotos geschickt; zuletzt vor zwei Jahren, aber das ... Nein, das sah ich noch nie. Das ist auch am Strand von Barcelona?«

»Genau.«

Tatsächlich kannte Diana die Szenerie – abgesehen von dem Beachvolleyball-Feld, das im Hintergrund zu sehen war. Im Vordergrund standen eine Frau im Bikini sowie vier Männer in Badeshorts Arm in Arm. Bei ersterer erriet Diana eher, wer sie war: »Ist das etwa Aquinia? Gott, gut sieht sie aus! Sie war ja erst Zehn, als ich bei euch war; das letzte Foto, das Alexandre geschickt hatte, zeigte sie irgendwo im Hintergrund. Nimm’s mir nicht übel, aber sie ist eher eine Casals denn eine Núñez.«

»Ja, das sagen alle – sogar ihre Mutter!«

»Gut für sie ... Und erst Alexandre; oh mein Gott!«

»Er sah gut aus, nicht wahr?«

Gut!? dachte Diana fast indigniert. Sie hatte ihn natürlich wiedererkannt, aber es war das erste Foto, auf dem sie ihn mit freiem Oberkörper sah. Diesmal kam ihr unwillkürlich die Statue des hellenistischen Prinzen in den Sinn, die sie vor ein paar Jahren im römischen Palazzo Massimo sah. »Das ist kein Ephebe mehr, sondern ein würdiger Prinz und Erbe eines großen Hauses! Und daneben ... Oh Gott, du und Enric, wie ähnlich ihr euch seht!«

Ihr Besucher nickte wehmütig: »Ja ... Niemand, der die Wahrheit nicht kannte, hat jemals bezweifelt, dass wir Zwillinge waren. Himmel,wir selbst,Enric und ich, haben es nie bezweifelt! Manche hielten uns sogar für eineiige Zwillinge.«

»Na, so ähnlich seid ihr euch auch wieder nicht.«

»So? Und wer von den beiden bin ich? Na?«

»Ich werde doch mein eigenes Kind erkennen – und dich, wenn du gleich neben mir stehst! Auch wenn das Bild schon ... Von wann stammt das eigentlich?«

»Das war ein paar Tage vor der Hochzeit. Das letzte mit uns allen zusammen drauf ...«

»Dann ist der vierte Mann da Aquinias Bräutigam?«

»Genau; Rodrigo. Ein Madrilene, durchaus zum Kummer seines Schwiegervaters.«

»Sieht nett aus.«

Auch wenn dies kaum als Kompliment durchging, widersprach Álvar: »Ein Schleimer! Ein Manager aus dem Familienunternehmen, und ich wette, er hofft, Vaters Posten zu erben! Aber Schwesterchen weiß ihn schon zu nehmen. Aber komm: Welcher bin ich?«

Erneut musterte Diana die zwei Jünglinge, die zu Alexandres Rechten standen, und nun zögerte sie. Beide wirkten sehniger und schlanker, als ihr Besucher ihr gestern erschien, aber angesichts der Lichtverhältnisse und des Zeitabstandes war sie sich nicht sicher. Das letzte Foto der beiden ›Zwillinge‹ hatte ihr Alexandre vor zwei Jahren geschickt. Er hatte versäumt, zu schreiben, wer wer sei, doch damals war sich Diana ohnehin sicher gewesen. Nun aber ... »Das da bist du!«

Álvar nickte lächelnd: »Stimmt! Enrics Haar war meist einen Tick länger und heller, aber sonst ... Gleiche Größe, gleiche Figur, ähnliche Stimme ...«

Diana seufzte erneut: »Mein Gott; siebzehn Jahre ...«

Ihr Besucher legte ihr sanft die Hand auf die Schulter: »Ich wünschte, ich hätte von all dem viel früher erfahren – und nicht erst aus Alexandres Testament! Und wenn ich gewusst hätte, dass Enric eigentlich mein Neffe war, nicht mein Bruder ... Nun, ich bin sicher, zwischen ihm und mir hätte das wenig geändert. Aber ich hätte so manches besser verstanden.«

»Was denn?«

»Enric und mir ist natürlich nicht entgangen, dass Alexandre uns ... Wie soll ich sagen? Dass er uns nicht wie Zwillingsbrüder behandelte. Auch wenn er versuchte, es nicht zu zeigen, so war das Verhältnis zwischen ihm und Enric deutlich enger. Andererseits ließ Alexandre gegenüber ihm auch öfter die Autoritätsperson heraushängen. Manchmal, da waren Enric und ich regelrecht eifersüchtig aufeinander. Wir liebten unseren großen Bruder ...«

»Wer nicht?«, seufzte Diana. »Wir haben uns so viel zu erzählen ...«

»In der Tat.«

Und damit legte Diana das neue Foto auf den Kaminsims, gleich unter dem Bild von ihr und Alexandre. Dann-«

Aber hier wurde die Leserin unterbrochen: »Halt, stopp, Tony! Hoffte schon, es geht gleich zur Sache, aber Pustekuchen! Jetzt tauschen die garantiert seitenweise Sentimentalitäten über jene verlorenen siebzehn Jahre aus. Wetten? Blätter doch mal vor! Sonst schlafen Andreu und ich bald ebenso tief und fest wie Hänschen Klein. Stimmt’s, Andi?«

Die Vorleserin schlägt das Buch zu und legt es sich auf den Bauch; gleichzeitig hebt sie ihren Kopf von dem Handtuch-Bündel; so kann sie zu den drei anderen rüber blinzeln, die mit ihr auf der Decke lagern: »Tatsache; der gähnt ja schon! Bestimmt weil du mit ihm die ganze Zeit im Wasser warst. Okay, kann sein, dass der Schmöker nicht seine Altersklasse ist – aber deine wohl auch nicht, hm, Conny? Die Herno deutete vorgestern ja schon an, dass es nicht ganz jugendfrei sei – und trotzdem hat sie es mir gegeben!«

Das zweite Mädchen grinst breit, während sie dem vor ihr sitzenden Jungen die Haare mit dem Handtuch abrubbelt, das um ihre Schultern liegt; gleichzeitig blickt sie zu der Wippe hinüber, in welcher der zweite Knabe schlummert: »Tu mal nicht so wegen der zwei Monate, die du älter bist! Und von wegen jugendfrei:Ichbin immerhin Österreicherin – aberdukommst aus Finsterfels.«

»Was willst du damit sagen?«

»Ich habe mal gehört, dass man in der Schweiz erst mit Sechzehn Sex haben darf – und ebenso doch auch bei euch in Finsterfels, gell? Hier bei uns ist das aber schon mit Vierzehn erlaubt! Also darfichschon munter schnackseln, unddumusst noch sieben Monate zuwarten!«

Jetzt grinst auch Tony: »Tu bloß nicht so erwachsen, du alte Jungfer!«

»Na, du hast’s nötig.«

Zwischenzeitlich waren dem Jungen die Augen schon zugefallen; nun blickt er aber zwischen den beiden Teenagern hin und her: »Was ist eine Jungfer?«

Nach einer Schrecksekunde prustet Conny fröhlich los: »Andi, erzähl bloß deiner Mama nichts; sonst lässt sie uns nie wieder Babysitten!«

Auch ihre Freundin kann und will nicht ernst bleiben: »Eine alte Jungfer, Andi, das ist eine olle Schachtel, die Sex nur aus Büchern kennt.«

Der Junge wirkt einen Moment verwirrt; dann zeigt er auf das Buch, das noch auf Tonys Bauch liegt und fast exakt den textilfreien Bereich zwischen Top und Jeansshorts abdeckt: »Ist das Mamas Buch?«

»Ganz genau, Andi«, erklärt Conny. »Der neue Bestseller von Cassiana Herno, den sie uns Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung überlassen hat – wofürwirim Gegenzug als Gratis-Babysitter jobben dürfen, obwohl nur eine von uns ein Herno-Fan ist!«

Tony ist natürlich klar, wem dieser Seitenhieb galt: »Hey, sie schreibt echt gut! Ihr erstes Buch war nicht nur urspannend, es war bewegend!«

»Tja, so hast du mal gelernt, wie’s ist, wenn man nicht mit dem Silberlöffel im Mund geboren wird.«

»Blödsinn! Und sie hättedirbestimmt auch ein Buch gegeben. Aber du wolltest ja nicht – und außerdem muss eine von uns ja auf ihren Junior und den Köter achten! Wo ist das Viech eigentlich?«

»Felipe? Der tollt da drüben am Ufer mit den Dackeln rum. Wäre er stattdessen da im Kaiserwasser abgesoffen, so hättest du’s garantiert nicht gemerkt.«

»Bah! Wie’s aussah, fühlte er sich vorhin pudelwohl im Wasser – oder eher mopsfidel.«

»Ach, du konntest dich doch mal losreißen von der Schnulze? Tja, solange er mit seinen krummen Haxen noch auf den Boden kommt ... Aber falls was passiert, da kriegeichden Ärger! Überhaupt:Dudarfst exklusiv den neuen Schmöker lesen, und was springt für mich raus? Immerhin ist Cassiana die StudienfreundinmeinerMutter; sie wohnt inunseremHotel, Mamas Ex-Kollegin hat den Dreh auf dem Bank-Gelände da drüben ermöglicht ...«

Aber Tony grinst darob nur: »Aber es ist die BankmeinesVaters – oder zumindest deren Partner. Außerdem: Wolltest du nicht schon immer ein Hunderl?«

»Schon, ja – aber nicht so ein schiaches Teil!«

»Und vielleicht ein zweites Brüderchen?«

»Was? Hans hier ist noch nicht mal ein Jahr! Dir fehlen dafür HundundBrüderchen!«

»Daheim ins Finsterfels, da haben wir ein gutes Dutzend Jagdhunde. Aber einen Bruder ... Nein danke; ganz sicher nicht! Dann würde der ja Fürst werden! Schließlich will ich mal die erste Fürstinvon Finsterfels werden. Wozu waren fünfzehn Jahre Prinzessinieren denn sonst gut!?«

»Das heißt ... Wenn dein Dad jetzt noch mal hochzeitet und einen Sohn zeugt, dann würde der erben? Echt? Selbst wenn’s der ärgste Fetzenschädel wär?«

»Aber hallo! Nennt sich Salisches Gesetz, oder patrilineare Primogenitur. Gibt’s sonst praktisch nirgends mehr; krassestes Mittelalter!«

»Na prima! Dann lieber Einzelkind ...«

»Allerdings. Apropos Prinzessinieren: Für den Empfang im Center am Samstag können wir uns ordentlich aufbrezeln; dann gehst du wieder als mein Cousinchen durch. Vielleicht finden wir einen schnuckeligen Prinzen – oder zumindest einen knackigen Junior-Manager mit ordentlich Kohle.«

Die Prinzessin grinst ihre Freundin aufmunternd an, aber die zögert noch: »Also, dieser Society-Kram ödet mich ja eher an.«

»Na, rate mal wen noch! Aber der Laden hat ja jetzt auch einen neuen Koch; ich glaube, der hat vorher für den koreanischen Botschafter geköchelt.«

»Ein Koreaner also?«

»Bestimmt. Ist schließlich eine koreanische Bank, mit der die Finsterfels-Bank dann kooperiert.«

Wenn Conny je ernsthaft verstimmt war, so ist sie jetzt wieder versöhnt: »Prima; ich liebe asiatisches Essen! Aber- Hoppla, jetzt schläft er echt. Leise!«

Damit hebt sie den Buben sanft an und legt ihn neben die Wippe auf die Decke; dort rollt sich das Kind sofort ein und schlummert ungestört weiter.

»Na, ich glaube, die zwei kriegt so schnell nichts wach«, meint Conny, und da sie inzwischen auch trocken ist, steht sie nun auf, um sich Shirt und Shorts über den Bikini zu streifen. Dann sieht sie sich um: Zwar ist die Liegewiese gut besucht; auch tummeln sich – neben den Hunden – noch einige Kinder im Wasser. Die nächste Familie jedoch lagert gut zwanzig Schritt weiter – und somit außer Hörweite. »Also gut; kannst weiter lesen. Aber nun bitte die interessanten Stellen, gell?«

Grinsend greift Tony wieder zum Buch: »Kein Problem; wozu hat Daddy mich schließlichSpeed Readinglernen lassen!«

»Na, garantiert nicht für so was«, lacht Conny, während sie sich im Lotussitz wieder auf der Decke niederlässt.

»Kann sein; eher als Vorbereitung aufs Aktenstudium. Aber was soll’s; wo waren wir ... Ah ja, hier; los geht’s! Hm, sieht aus als hättest du recht: Álvar und Diana bringen einander auf den neuesten Stand, erzählen sich, was so in den letzten siebzehn Jahren geschah ...«

»Sag ich doch! Das kann dauern ...«

»Na klar! Als erstes ist unser spanischer Feschak dran: Das Familien-Business in Barcelona floriert-«

»Lass mich raten: Weinbau! Oder Pferdezucht?«

»Kalt; eiskalt: Fischfang! Der Núñez-Clan betreibt eine der größten Fangflotten im Mittelmeer. Und ... Was steht da? Trotzdem eine Familie von Nichtschwimmern!? Nun, das erklärt den tragischen Unfall.«

»Eher tragikomisch. Und weiter?«

»Dann ist Diana dran. Hat sich strikt daran gehalten, keinen Kontakt zu ihrem Sohn zu suchen; das wenige, was sie von ihm wusste, erfuhr sie durch die spärliche Post seitens des Vaters: Unter anderem, dass er als einziger im Clan schwimme wie ein Fisch im Wasser – eben ganz wie seine Mutter. Die meinte halt, dass Enric dort besser aufgehoben sei: Besser als bei ihr selber. Nach der Rückkehr nach Österreich, nach Schulabbruch, Drogen und so, da musste sie sich mit Kellnern und Putzen durchbringen, hat ihrerseits ihre alkoholkranke Mutter bis zu deren Tod unterstützt und gepflegt ... Schließlich schreibt Diana sich ihren Frust in einem autobiographischen Roman von der Seele,et voilà: Es wird ein Bestseller; sie hat plötzlich Erfolg und Geld! Sie kündigt alle Jobs, legt sich ein Haus zu, hier in- Nein, sogar direkt hier am Kaiserwasser! Daher also die Lesung gleich da drüben.«

»Sagte sie doch, dass der Roman hier spielt.«

»Ich dachte, das meint ›hier an der Alten Donau‹. Seltsam; so interessant finde ich das Grätzl hier auch wieder nicht. Wurscht; jedenfalls gute Werbung ... Also weiter: Diana plant, Alexandre und Enric zu kontaktieren; Platz genug für Besucher ist im Haus; vielleicht sogar für eine kleine Familie ... Aber dann kommt’s zum Unglück auf der Hochzeit.«

»Eine Hochzeit und zwei Todesfälle ...«

»Lass dem Schmäh! Wie auch immer: Man plaudert und ratscht; man vergisst die Zeit, und als Diana das Licht anknipst, geht Álvar erst auf, wie spät es ist. Er will sich verabschieden; da bietet sie ihm an, dass er doch bei ihr übernachten könne; Platz genug sei ja da.«

»War ja klar.«

»Soll ich weiterlesen oder nicht!?«

»Schon gut; sorry. Machst das übrigens echt gut! Kannst dich ja als Sprecherin verdingen, falls es in Finsterfels mal einen Staatsstreich gibt ...«

»Sehr witzig! Na gut. Also; Álvar zögert nicht lange, und so wird er im Gästezimmer untergebracht. Diana selber findet erst spät Schlaf; schon gegen Vier ist sie wieder wach. Wieder legt sie eine Jogging-Runde ein; diesmal extra lang; duscht ausführlich ... Sportlich, die Frau! Ich glaube, hier steige ich wieder ein:

Der Lauf und die Dusche hatten Diana kaum dabei geholfen, ihre Gedanken zu ordnen. So überraschend Álvars Besuch gekommen war, so sehr überraschte sie auch der Gefühls-Wirrwarr, den dies in ihr ausgelöst hat. Natürlich war sie seinerzeit nach dem Tod von Alexandre und Enric in ein tiefes Loch gestürzt. Nach dem Tod ihrer Mutter waren diese beiden die wichtigsten Menschen in ihrem Leben, die einzigen, die zumindest annähernd so etwas wie eine Familie für sie konstituierten. Nun war es eine Sache, die zwei zwar weit weg, aber am Leben und mutmaßlich auch glücklich zu wissen; es war eine ganz andere Sache, sie tot zu wissen, so jung zudem, so viele Jahre vor ihrer Zeit ... Damals hatte sie tage- und nächtelang mit dem Gedanken gespielt, sich in das Kaiserwasser zu stürzen. Aber bei maximal vier Meter Tiefe; außerdem war sie eine exzellente Schwimmerin ... Zeit heilt alle Wunden, sagt das Sprichwort, doch dies hielt Diana schon immer für Unsinn. Die Wunden, die jenes Unglück im fernen Barcelona aufgerissen hatte, spürte sie jederzeit; gleichzeitig merkte sie aber auch, dass sie nicht an ihnen verbluten würde.

Dieses – und manch anderes – ging Diana in jenen Morgenstunden durch den Kopf. Es versprach einer der ersten heißen Tage zu werden; so zog sie nach dem Duschen ein leichtes, schulterfreies Sommerkleid an. Dann verzichtete sie darauf, ihre leicht lärmende Espressomaschine in Betrieb zu setzen und machte sich lieber einen Schnellkaffee. Ihr Besucher schien sich aber ohnehin eines gesegneten Schlafes zu erfreuen; die Sonne war längst aufgegangen, wie sich noch immer nichts im Gästezimmer rührte.

Gegen Neun wurde Diana dann doch unruhig. Sie streifte ihre Hausschuhe ab, zehenspitzte ins Untergeschoss hinab, wo sich das Gästezimmer befand, und lauschte an der verschlossenen Tür. Nichts. So öffnete sie die Tür schließlich so leise als möglich und schlich ins Zimmer.

Nur dünne Gardinen hingen vor den Fenstern; da diese aber lediglich das obere Viertel des Untergeschoss-Zimmers einnahmen, herrschte dennoch Zwielicht. Álvar lag mittig auf dem Gäste-Doppelbett; die dünne Decke hatte er im Schlaf bis zu den Unterschenkeln heruntergestrampelt. So konnte ihn die Frau fast vom Scheitel bis zu den Sohlen in Augenschein nehmen – fast, da er in Boxershorts schlief, was das Bild etwas beeinträchtigte. Dennoch, auch so mochte sie sich nicht von diesem Anblick losreißen. Anders als vor eineinhalb Tagen fühlte sich Diana nun aber eher an den Anblick des Barberinischen Satyrs erinnert – an eine jugendliche Version, einen Satyrisken sozusagen, aber ebenso makellos. Minutenlang verfolgte Diana, wie sich Álvars Brust in langsamen, regelmäßigen Zügen hob und senkte, und wenn sie selbst die Luft anhielt, hörte sie ihn auch atmen. Schließlich musste sie einfach nachschauen, ob sich da unter der Decke nicht womöglich doch die Bocksfüße eines Satyrs verbargen. So sanft als möglich streifte sie die Decke gänzlich zur Seite, aber nein: Zum Vorschein kamen zwei normale, menschliche Füße – Füße, die nun in Bewegung kamen, und mit ihnen der Rest des Körpers: Álvar hob auch den zweiten Arm, verschränkte beide hinter dem Kopf und reckte sich genüsslich; schließlich öffnete er die Augen.

»Oh,bon dia, Diana!«, begrüßte er die Frau mit einem schläfrigen Lächeln; es schien ihn nicht im geringsten zu überraschen, dass sie an seinem Lager stand. Die Frau freilich war peinlich berührt: »Tut mir leid; ich wollte dich nicht wecken. Ich wollte nur schauen, ob- Es ist schon so spät, und ...«

Darauf wechselte auch ihr Gast vom Katalanischen ins Spanische: »Wie spät ist es denn?«

»Schon nach Neun.«

»Hoppla; ich hatte wohl etwas Schlaf nachzuholen! Na dann ...«

Er streckte sich ein weiteres Mal und sprang dann unerwartet behände aus dem Bett. Als erstes trat er unter eines der Fenster, schob die Gardine zur Seite und zog sich dann mit beiden Händen am Fensterbrett hoch, um hinaus spähen zu können – was seiner Gastgeberin einen guten Blick auf seine Rückenmuskulatur verschaffte. »Tatsächlich! Fast hätte ich einen wunderbaren Frühsommertag verschlafen. Schön hast du’s hier, Diana! Ich sah gestern, dass du ja direkt am Wasser wohnst. Ist das die Donau?«

Obwohl von jenem Fenster aus nur der Garten vor dem Haus zu sehen war, trat die Frau an seine Seite. »Es ist das Kaiserwasser. Das war mal der Hauptstrom der Donau, früher, als sie noch nicht reguliert war. Jetzt ist es nur noch eine gut 500 Meter lange Ausbuchtung der Alten Donau, und auch die ist ja nur ein Altarm der Donau.«

»Ein schönes Heim in schöner Lage«, befand Álvar nickend, nachdem er seinen Klimmzug beendet hat. »Genug Platz für eine glückliche, kleine Familie ...«

Jemand schluchzte laut auf, und erst, als sie dies gehört hatte, begriff Diana, dass sie es gewesen war. Betroffen wandte sich der Gast ihr zu: »Tut mir leid; das war dumm von mir!«

Diana trat zurück ins Zimmer und versuchte, ihre Fassung wieder zu gewinnen: »Nein, nein; du hast ja recht: Genau das dachte ich auch!«

Während sie noch schniefte, trat ihr Gast an sie heran, fasste sie bei den Schultern und blickte ihr in die Augen. Das heißt, er versuchte es, doch Diana hielt den Kopf gesenkt. So strich er ihr die Haare zur Seite und hauchte der Frau einen Kuss auf die Stirn – wozu er sich auf die Zehenspitzen stellen musste, da beide gleich groß waren. Erst danach blickte die Frau auf, und beiden glückte wieder ein Lächeln. Darauf trat Álvar einen Schritt zurück und nahm nun seinerseits seine Gastgeberin in Augenschein. »Diana, Göttin der Jagd ... Wo hast du deinen Bogen und die Pfeile?«

Während Álvar ernst blieb, musste die Angesprochene unwillkürlich lächeln: »Ich fürchte, meine Mutter dachte bei der Namenswahl weniger an die römische Göttin.«

»Wohl eher an Lady Di?«

»Nun, ich bin ja im 77er Jahr geboren; da war die arme, gute Diana Spencer ja noch eine unbekannte Schülerin. Nein; meine Mutter wurde wohl eher von Paul Ankas Song inspiriert, wie sie mir viel später gestand.«

»Den muss ich mir demnächst anhören! Wie auch immer: Lass mich schätzen ... Du dürftest in etwa ein Meter fünfundsiebzig sein, so wie ich? Und auch so um die fünfundsechzig Kilo wiegen?«

Diesmal nickte Diana stumm. Darauf umschritt Álvar sie in ein, zwei Schritt Abstand. »Ich will offen sein, Diana: Du liebtest Alexandre, und auch ich liebte ihn. Er war ein wunderbarer Mensch, aber eines kann ich ihm nicht verzeihen: Dass er zugelassen hat, dass du von ihm getrennt wurdest – von ihm und von eurem Sohn! Nicht dass unsere Mutter Enric schlechter behandelt hätte als Alexandre, Aquinia oder mich; das tat sie wahrlich nicht! Eher hat sie ihn, der ja eigentlich ihr Enkel war, verwöhnt. Aber Enric hatte das Recht, zu erfahren, wer seine wahre Mutter ist.«

Diana drehte sich nicht zu ihrem Gast um; dank eines Spiegels an der gegenüberliegenden Wand sah sie ihn trotzdem: »Hätten Alexandre und ich hier nach Wien gehen sollen? Zwei Teenager ohne Jobs, ohne Schulabschluss, ohne Unterstützung, aber dafür mit einem Baby? Nein; deine Eltern hatten schon recht. Vielleicht war es ein Wink des Schicksals, dass du nur wenige Tage nach Enric geboren wurdest; so konntet ihr wie Brüder aufwachsen.«

Im Spiegel sah Diana, wie Álvar den Kopf schüttelte, während er von hinten langsam an sie heran trat. »Vielleicht; vielleicht auch nicht. Aber hat Alexandre wirklich mit aller Kraft versucht, seine Eltern zu überzeugen? Warum ist er nicht sofort hierher geeilt, als du zu Geld und Erfolg kamst –miteurem Sohn? Er wusste schließlich davon: Ich fand dein Buch unter seinen Sachen – die erste Auflage auf Deutsch, obwohl sein Deutsch, wie du weißt, nicht sonderlich gut war. Sein Erbe hätte ihm egal sein müssen. Ihr hättet ein so schönes Paar sein können ...«

Diana wusste nicht, was sie erwidern sollte – zumal sie Álvar nun von hinten sanft bei den Schultern fasste und diese und ihren Rücken zu streicheln begann. »Ichhätte dich niemals aufgegeben, Diana.«

Dann begann er ihre Schultern zu küssen, während er zugleich den Reisverschluss an der Rückseite des Kleides langsam nach unten zog. »Was machst du?«, stieß die Frau mühsam hervor.

»Soll ich aufhören?«

Ehe sie so recht begriff, was geschah, streckte Diana beide Arme nach hinten, um ihrerseits über den noch bettwarmen Epheben-Körper zu streichen. »Du weißt schon, dass ich doppelt so alt bin wie du!?«

»Es gibt eine katalanische Redewendung:›Som home i dona; això és suficient.‹Meinst du nicht?«

Das verstand Diana: »Wir sind Mann und Frau; das ist genug!«

Damit drehte sie sich zu Álvar um. Dieser trat – erwartend? unsicher? – einen Schritt zurück. Einen Augenblick zögerte Diana noch; dann fuhr sie mit den Daumen unter die Spaghettiträger ihres Kleides, streifte diese über die Gänsehaut, die sich an ihren Schultern aufgestellt hat, und ließ das Stück Stoff wort- und lautlos zu Boden gleiten. Bekleidet nur noch mit einem schlichten, schwarzen Slip, trat sie auf Álvar zu und umfasste seine Taille. Er tat es ihr gleich, zögerte seinerseits noch einen Augenblick und zog sie dann an sich, bis sich Brust, Bauch, Schoß und Schenkel aneinander schmiegten. Auch die Münder fanden sich rasch.

Nach einem ersten, langen Kuss löste sich die Frau aber wieder von ihrem Liebhaberin spe. Der blickte sie fragend an; sie aber trat nun ihrerseits hinter Álvar und begann,seineSchultern zu küssen – um dann langsam und genüsslich tiefer zu wandern. Der Genuss steigerte sich noch, als Álvar wohlig aufstöhnte, die Hände wieder hinter dem Kopf verschränkte und sich streckte. Fasziniert hielt Diana zwischen den Küssen immer wieder inne, um den Körper vor ihr zu bewundern: »Sag mir nicht ... Oh Gott! Sag mir nicht, dass dieserBodyein reines Göttergeschenk ist!Ichmusste mir meine Figur mühsam erarbeiten.«

Auch Álvar gelangen kaum noch komplette, korrekte Sätze: »Aquinia ... Mach weiter! Ich war Zehn, als sie Enric und mich zum Turnen mitschleppte. Du weißt ...«

Diana wusste: »Ah ja; schon damals ... Einmal sah ich Aquinia dabei ... Ein Wettturnen für Kinder oder so ...«

»Genau. Ja ... Wir mochten es zuerst nicht, aber dann ... Ich bin bis heute dabei ... Reck ... Ringe ... Weiter!«

»Das erklärt manches – aber nichtalleMuskeln!«

Damit streifte sie Álvar langsam, aber in einem Zug die Boxershorts herunter. Wie sie sich wieder aufrichtete, hatte sich Álvar ihr zugewandt, und nun ließ er Mund und Hände über ihren ganzen Körper wandern. Ineinander verschlungen, trudelte man auf das Bett zu, auf das man eher niederfiel denn -sank. Diana fand sich zuerst zuunterst wieder, und während ihre Hände über Álvars Rücken wanderten, arbeitete sich dieser küssenderweise über ihren Hals, ihre Brüste bis zu ihrem Bauch vor. Dann richtete er sich auf den Knien neben ihr auf und blickte die Frau fragend, aber stumm an. Diese hob ihr Gesäß ein wenig und streckte die Beine; so konnte ihr Álvar den Slip über die schlanken Schenkel streifen. Das kleine Stück Textil noch in der Hand, kniete er dann einige Augenblicke neben der nun ebenfalls komplett entkleideten Frau. »Diana ... Welcher Name könnte passender sein!«

Die Angesprochene lächelte, kniete sich ebenfalls hin und strich ihrem Gegenüber mit beiden Händen über die flaumigen Wangen: »Wenn ich eine Göttin bin, dann jedenfalls keine jungfräuliche – auch wenn ich schon eine Weile nicht mehr auf der Pirsch war. Komm her, mein kleiner Satyr!«

Sie küsste ihn energisch; er ließ den Slip zu Boden fallen, und wie einst das Fallenlassen eines Tuches durch die römischen Imperatoren das Zeichen dafür war, dass das Wagenrennen beginnen konnte, so legten nun auch Álvar und Diana erst richtig los. Hatte die Frau sich einst über das zwei Meter breite Bett im Gästezimmer geärgert, so war sie nun mehr als froh über dessen Dimensionen: Bald lag man untereinander, nebeneinander, übereinander, aufeinander, durcheinander; bald hockte, kniete oder hing man aneinander; man löste sich voneinander, hielt kurz inne, um umso ungestümer wieder zu einem Fleisch zu werden.

Nach dem Klimax lagen Mann und Frau minutenlang schwer atmend und wortlos Seite an Seite. Dann wandte sich Diana wieder Álvar zu, verschränkt ihre Arme auf dessen Oberkörper, legte ihr Kinn auf die Unterarme und blickte ihren Liebhaber vielsagend lächelnd an: »Bei allen Göttern ... Alexandre und ich, wir waren damals ja unerfahrene, blutige Anfänger, aber das heute ... Wissen deine Eltern davon?«

Álvar erwiderte ihr Lächeln, während er mit der Rechten den Kopf stützte und mit der Linken sanft über den Rücken der Frau strich: »Glaub’s mir oder nicht: Aber bevor ich mitLa Fura dels Bausauf Tournee ging, war ich noch völlig ... Wie sagt man?«

Diana zog erstaunt die Augenbrauen hoch: »Unschuldig?«

»Genau. Aber kaum hatte die Arbeit an dem Stück begonnen, wollte plötzlich fast jede Frau in der Truppe was von mir.«

»Lass mich raten: Nach der ersten ›Kostüm‹-Probe?«

»Genau. Was sollte ich machen? Ich will ehrlich sein: Ich war ja auch neugierig – und bald fand ich Gefallen daran.«

»So soll’s sein. Hm ... Darf ich fragen, wie viele?«

»Sieben oder Acht Frauen.«

»Du bist nicht sicher!?«

»Nun ja; einmal waren es zwei Frauen zugleich ... Auch mit zwei Männern war ich im Bett – oder sie mit mir ...«

»So viel Sex hatte ich in zehn Jahren nicht. Eine Art Crashkurs, hm?«

Álvar lächelte erleichtert: »Du siehst das sehr gelassen.«

»Nun, dass du kein Anfänger bist, habe ich gemerkt. Warum sollte ich dir das zum Vorwurf machen?«

Darauf zog der Mann die Frau näher an sich heran: »Ja, es war ... Neu! Und auch schön – meistens! Aber ... Wie soll ich sagen? Immer geschah esmitmir, ließ ich es mit mir geschehen. Mit dir ... Das ist ganz anders. Als würden wir uns schon ewig kennen.«

Wieder lächelte Diana schelmisch: »Was ja auch stimmt: Ich war damals in Barcelona bei deiner Taufe dabei, hielt dich gar auf dem Arm ...«

Nun lächelte auch Álvar wieder: »Und nun hältst du michimArm. Und es macht dir nichts aus, dass du mich schon als Baby kanntest?«

»Nein; warum sollte es? Entscheidend ist:Jetztbist du groß und stark«, bemerkte Diana schmunzelnd, während sie den nackten Körper unter ihr inspizierte. »Mal sehen,wiestark!«

Und damit fielen die beiden erneut übereinander her.

Und weiter geht’s ... Ich glaube, das reicht fürs erste, hm, Conny? Doch nicht so übel, oder?«

Damit schlägt Tony das Buch zu, lässt es wieder auf ihren Bauch niedersinken und blickt zu ihrer Freundin hinüber. Die hat tatsächlich aufmerksam zugehört und nur ab und an zu den zwei neben ihr schlafenden Knaben rüber geschaut. »Ja, da geht’s echt zur Sache! Nicht gar so kitschig, wie ich befürchtet habe. Aber ... Bin ja keine Literaturkritikerin oder so, aber trotzdem: Wirklich neu ist das doch nicht, gell? Okay, alter Kerl mit jungem Ding, das gibt’s öfter. Junger Kerl mit ... hm, mit nicht mehr ganz so junger Frau? Gab’s doch garantiert auch schon mal?«

Tony zuckt mit den Schultern – soweit das im Liegen möglich ist:»So what?Muss denn immer alles Neu sein?«

»Würde zumindest helfen, wenn man einen Bestseller landen will. Rein vom Stil her ... Nimm’s mir nicht übel, Tony: Aber Nabokov ist echt besser.«

Die Leserin blickt ungläubig zu ihrer Freundin rüber: »Du meinst, du hast ›Lolita‹ gelesen?«

»War Schullektüre; Mama hat’s auch gewundert. Die Story; na ja, nicht so mein Fall ... Aber gut geschrieben!«

»Schau an; also doch Literaturkritikerin!«, lästert Tony. »Okay; kann sein. Aber hier ist ebenerjünger alssie– halb so alt! Hast ja recht: Wenn jemand mit 60 oder 70 eine Zwanzigjährige heiratet, klar, da lästert man, aber sonst ist’s okay. Aber eine 34jährige mit einem Lover von Siebzehn? Das ist doch immer noch tabu.«

»Glaubst du? Was ist denn mit dem Macron und seiner Alten? Da war anfangser17 – undsiesogar knapp 25 Jahre älter!«

»Klar;vive la France!Aber nun stell dir mal vor, Boss Baby Basti Kurz wäre mit einer Madame jenseits der 50 vermählt!«

Es schüttelt Conny angesichts dieser Vorstellung: »Lieber nicht! Trotzdem; ob das reicht als Thema ...«

Ehe sie fortfährt, wirft Tony ihrerseits einen Blick auf die schlafenden Buben und senkt die Stimme etwas: »Außerdem: Hast du nichts von den Gerüchten gehört? Kamen bestimmt in jedem Bericht zu dem Buch vor: Spiegel; News; Standard, Profil ... Du weißt ja; unser Sekretariat kriegt das alles im Abo.«

Das interessiert Conny merklich: »Also doch Werbung! Haben sie auch erwähnt, dass die Autorin bei uns im ›Hotel Welt‹ abgestiegen ist?«

»Da ist sie ja erst seit letzter Woche; kommt bestimmt noch! Aber was ich meine: Es heißt, dass auch dieses Buch wieder autobiographisches Klumpert enthalten soll – so wie ihr erster Bestseller.«

Darauf dreht sich Conny auf den Bauch, stützt sich auf den Ellbogen ab, lehnt das Kinn auf die Hände und blickt Tony erwartungsvoll an: »Du meinst ... CassianaistDiana? Stimmt, einige Parallelen fallen echt auf: Das Alter; beide sind Autorinnen, beide recht fesch und sportlich ...«

»Eh klar. Im ›Spiegel‹ war ein langes Interview; da wehrte sie sich dagegen, dass man Leben und Werk gleichsetzt. Sie meinte aber, dass die Geschichte schon von wahren Erlebnissen inspiriert sei.«

»Aufregend! Na los; wo bleiben die pikanten Details!?«