6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Commandant Martin Servaz-Thriller

- Sprache: Deutsch

Hochsommerliche Hitze und heftige Gewitter belasten die Menschen im Süden Frankreichs, als ein brutaler Mord geschieht. Eine Professorin der Elite-Universität Marsac liegt ertrunken und grausam gefesselt in der Badewanne. In ihrem Rachen steckt eine Taschenlampe. Ohrenbetäubende Musik von Gustav Mahler schallt durch die Nacht. Kindertotenlieder. Beklemmung macht sich in Kommissar Martin Servaz breit. Ist Mahler doch der Lieblingskomponist des hochintelligenten und seit Monaten flüchtigen Serienmörders Julian Hirtmann. Hauptverdächtig ist jedoch ein Student: ausgerechnet der Sohn von Kommissar Servaz` Jugendliebe. Die Ermittlungen führen den Kommissar zu einem mysteriösen Studentenzirkel und zwingen ihn zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas – Platon ist mir lieb, aber noch lieber ist mir die Wahrheit, lautet sein Motto. Doch die Wahrheit wird ihn in diesem Fall schmerzhaft an die Grenzen des Vorstellbaren bringen. »Bernard Minier ist ein exzellenter Erzähler und ein Meister der Spannung. Großes Kino!« Le Figaro »Ein atemberaubender Thriller mit einem hochintelligenten Serienmörder, der Thomas Harris' unsterblichen Hannibal Lecter an Intelligenz und Gerissenheit in nichts nachsteht.« Daily Mail

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 817

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

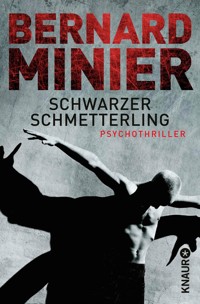

Bernard Minier

Kindertotenlied

Thriller

Aus dem Französischenvon Thorsten Schmidt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Hochsommerliche Hitze und heftige Gewitter belasten die Menschen im Süden Frankreichs, als ein brutaler Mord geschieht. Eine Professorin der Elite-Universität Marsac liegt ertrunken und grausam gefesselt in der Badewanne. In ihrem Rachen steckt eine Taschenlampe. Ohrenbetäubende Musik von Gustav Mahler schallt durch die Nacht. Kindertotenlieder. Beklemmung macht sich in Kommissar Martin Servaz breit. Ist Mahler doch der Lieblingskomponist des hochintelligenten und seit Monaten flüchtigen Serienmörders Julian Hirtmann. Hauptverdächtig ist jedoch ein Student: ausgerechnet der Sohn von Kommissar Servaz’ Jugendliebe. Die Ermittlungen führen den Kommissar zu einem mysteriösen Studentenzirkel und zwingen ihn zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas – Platon ist mir lieb, aber noch lieber ist mir die Wahrheit, lautet sein Motto. Doch die Wahrheit wird ihn in diesem Fall schmerzhaft an die Grenzen des Vorstellbaren bringen.

Inhaltsübersicht

Motto

Prolog

Freitag

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Samstag

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Zwischenspiel 1

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Sonntag

17. Kapitel

18. Kapitel

Montag

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Zwischenspiel 2

Dienstag

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Zwischenspiel 3

Mittwoch

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

Donnerstag

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

Freitag

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

Zwischenspiel 4

48. Kapitel

Epilog

Graus, Hocharagonien, Juli 2011/Morbihan, [...]

Quellennachweis

Die kultivierten Menschen der Welt, die, die ihr wahres Gesicht hinter Kultur, Kunst, Politik … und sogar hinter den Gesetzen verbergen, sind diejenigen, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Sie sind perfekt getarnt. Aber sie sind am brutalsten. Am gefährlichsten.

Michael Connelly, Der letzte Coyote

Prolog

Im Grab

Ein einziger stummer Schrei.

Ein Wehklagen.

Innerlich schrie sie vor Verzweiflung, brüllte ihre Wut, ihren Schmerz, ihre Einsamkeit heraus … alles, was ihr im Lauf der Monate immer mehr von ihrer Menschlichkeit geraubt hatte.

Sie flehte auch.

Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen … Lasst mich hier raus, ich flehe euch an …

Innerlich schrie und flehte und heulte sie. Aber nur innerlich: In Wirklichkeit drang kein Laut aus ihrer Kehle. Eines Morgens war sie praktisch stumm erwacht. Stumm … Wo sie doch immer so gern gesprochen hatte, die Wörter ihr doch regelrecht zugeflogen waren, die Wörter und das Lachen …

In der Dunkelheit setzte sie sich anders hin, um ihre angespannten Muskeln zu entlasten. Sie saß auf dem Boden aus gestampfter Erde und lehnte an einer Steinmauer. Manchmal legte sie sich auch flach hin. Oder sie kroch in eine Ecke zu ihrer schäbigen Matratze. Die meiste Zeit schlief sie, mit angezogenen Beinen. Wenn sie aufstand, streckte sie sich oder ging ein bisschen – vier Schritte auf und ab, nicht mehr, denn ihr Kerker maß zwei auf zwei Meter. Es war angenehm warm; deshalb, aber auch wegen der Geräusche – Brummen, Zischen, Rasseln – wusste sie längst, dass hinter der Tür ein Heizungsraum liegen musste. Sie trug keinerlei Kleidung, war nackt wie ein Neugeborenes. Seit Monaten, seit Jahren vielleicht. Ihre Notdurft verrichtete sie in einen Eimer, und zweimal täglich erhielt sie eine Mahlzeit – außer wenn er verreiste. Da konnte es vorkommen, dass sie mehrere Tage ohne Essen und Trinken auskommen musste, und Hunger und Durst und Todesangst setzten ihr dann zu. Die Tür hatte im unteren Bereich eine Essklappe und in der Mitte einen Spion, durch den er sie beobachtete. Selbst wenn diese beiden Öffnungen geschlossen waren, fielen durch schmale Spalte zwei dünne Lichtstreifen ins Innere, die die Dunkelheit ihres Verlieses etwas weniger undurchdringlich machten. Ihre Augen hatten sich längst an dieses Halbdunkel gewöhnt, sie erkannten Einzelheiten auf dem Boden und an den Wänden, die außer ihr niemand hätte sehen können.

Anfangs hatte sie ihr Gefängnis erkundet, gespannt auf jedes Geräusch gelauert. Sie hatte nach einer Möglichkeit zur Flucht gesucht, nach der kleinsten Schwachstelle in seinem System, der kleinsten Nachlässigkeit. Irgendwann hatte sie damit aufgehört. Es gab keine Schwachstelle, es gab keine Hoffnung. Sie wusste nicht mehr, wie viele Wochen, wie viele Monate seit ihrer Entführung vergangen waren. Seit ihrem Leben davor. Ungefähr einmal pro Woche befahl er ihr, den Arm durch die Essklappe zu strecken, und gab ihr eine Spritze. Es tat weh, weil er ungeschickt und das Mittel dickflüssig war. Gleich darauf verlor sie das Bewusstsein, und wenn sie zu sich kam, saß sie oben im Esszimmer, in dem schweren Sessel mit der hohen Lehne, die Beine und den Oberkörper an den Sitz gefesselt. Gewaschen, parfümiert und angezogen … Sogar ihr Haar duftete nach Shampoo, selbst ihre normalerweise belegte Zunge und ihr Atem, der sonst bestimmt ekelerregend stank, roch angenehm frisch nach Zahnpasta und Menthol. Ein helles Feuer knisterte im Kamin, auf dem Tisch brannten Kerzen und spiegelten sich in dem dunklen Holz wie Sterne in einem nächtlichen See, und ein köstlicher Duft stieg von den Tellern auf. Immer erklang aus der Stereoanlage klassische Musik. Sobald sie diese Musik hörte, sobald sie das Funkeln der Flammen sah, die saubere Kleidung auf ihrer Haut spürte, begann sie zu speicheln wie ein Pawlowscher Hund. Zumal er sie immer 24 Stunden lang fasten ließ, bevor er sie betäubte und aus ihrem Kerker holte.

Die Schmerzen in ihrem Unterleib verrieten ihr indessen, dass er sich während ihres Schlafs an ihr vergangen hatte. Anfangs hatte dieser Gedanke sie entsetzt, und ihre ersten richtigen Mahlzeiten hatte sie in den Eimer erbrochen, als sie im Keller erwachte. Mittlerweile konnte ihr das nichts mehr anhaben. Manchmal sagte er nichts, dann wieder hielt er endlose Monologe, aber sie hörte ihm nur selten zu: Ihr Gehirn war es nicht mehr gewohnt, einem Gespräch zu folgen. Wie Leitmotive kehrten aber die Wörter Musik, Symphonie, Orchester in seinen Reden wieder – und ebenso ein Name: Mahler.

Wie lange schon war sie eingesperrt? In ihrem Grab gab es weder Tag noch Nacht. Denn das war es: ein Grab. Aus dem sie nicht mehr lebend herauskommen würde, das wusste sie in ihrem Innersten. Seit langem hatte sie jede Hoffnung aufgegeben.

Sie erinnerte sich an ihr wunderbares, einfaches Leben in Freiheit. An das letzte Mal, als sie gelacht, Freunde eingeladen, ihre Eltern gesehen hatte, an den Geruch sommerlicher Grillpartys, die Gartenbäume im Abendlicht und die Augen ihres Sohnes bei Sonnenuntergang. Gesichter, Lachen, Spiele … Sie sah sich mit Männern im Bett, besonders mit einem … Dieses Leben, das ihr so banal vorgekommen und das doch in jedem Augenblick ein Wunder gewesen war. Warum hatte sie es nicht mehr genossen? Aber ihre Reue kam zu spät. Selbst die Momente von Kummer und Leid waren nichts im Vergleich zu dieser Hölle. Zu diesem lebendigen Begrabensein, jenseits der Welt. Sie ahnte, dass nur ein paar Meter Stein, Beton und Erde sie vom wirklichen Leben trennten, aber gleichzeitig hätten sie Hunderte von Türen, kilometerlange Gänge und Eisengitter nicht radikaler davon ausschließen können.

Dabei hatte es einen Tag gegeben, an dem das Leben und die Welt ganz nah, zum Greifen nah gewesen waren. Aus einem unbekannten Grund hatte er sie Hals über Kopf an einen anderen Ort bringen müssen. In aller Eile hatte er sie angezogen, ihr mit Plastikschellen die Hände hinter dem Rücken gefesselt und ihr einen Jutebeutel über den Kopf gestülpt. Anschließend hatte er sie eine Treppe hinaufgeführt, und dann, plötzlich, hatte sie im Freien gestanden. Im Freien … Der Schock hätte sie beinahe um den Verstand gebracht.

Als sie die warme Sonne auf ihren nackten Armen und Schultern spürte, durch den Stoff hindurch das Licht schimmern sah, den Geruch von Erde und noch feuchten Feldern, von blühenden Hecken einatmete und das Gezwitscher von Vögeln bei Tagesanbruch, wäre sie beinahe ohnmächtig geworden. So heftig hatte sie geweint, dass sie Rotz und Wasser geheult und damit die Stofftasche völlig durchtränkt hatte.

Dann hatte er sie auf einen Metallboden gelegt, und sie hatte durch die Jute Abgase und Benzin gerochen. Obwohl sie keinen Ton hätte herausbringen können, hatte er sie vorsichtshalber mit Watte geknebelt und ihren Mund mit Heftpflaster zugeklebt. Auch Handgelenke und Knöchel hatte er ihr zusammengebunden, damit sie nicht mit den Füßen gegen das Fahrzeuggehäuse treten konnte. Sie hatte den vibrierenden Motor gespürt, und der Lieferwagen war über holprigen Untergrund gerumpelt, ehe er in eine Straße einbog. Als er plötzlich Gas gab und sie hörte, wie sie von zahlreichen Fahrzeugen überholt wurden, wusste sie, dass sie auf einer Autobahn waren.

Das Schlimmste war die Mautstelle gewesen. Ringsherum hatte sie Stimmen, Musik und Motorgeräusche gehört, ganz nah … gleich hinter der Fahrzeugwand. Dutzende von Menschen. Frauen, Männer, Kinder … Nur wenige Zentimeter neben ihr! Sie hörte sie! … Eine Lawine von Gefühlen überschwemmte sie. Die Leute lachten, plauderten, kamen und gingen, lebendig und frei. Sie ahnten nichts von ihrer Gegenwart, ganz in ihrer Nähe, von ihrem langsamen Sterben, ihrem Sklavendasein … Wieder begann sie zu weinen. Vor Wut und Verzweiflung. So heftig hatte sie den Kopf geschüttelt, dass er gegen die Wand schlug, und aus ihrer Nase war das Blut auf den verdreckten Boden getropft.

Und dann hatte sie ihren Peiniger »danke« sagen hören, und der Lieferwagen war wieder losgefahren. Sie hätte schreien wollen.

Am Tag ihres Umzugs war das Wetter schön, sie war sich so gut wie sicher, dass die Pflanzen blühten. Frühling … Wie viele Jahreszeiten würde sie noch erleben, ehe er ihrer überdrüssig war, ehe sie wahnsinnig wurde, ehe er sie endlich umbrachte … Sie war sich plötzlich sicher, dass ihre Freunde, ihre Verwandten und die Polizei sie bereits für tot hielten. Ein einziges Wesen auf der Welt wusste, dass sie noch lebte – und das war ein dämonisches Wesen, eine Schlange, ein Incubus. Das Tageslicht würde sie nie mehr wiedersehen.

Freitag

1

Puppen

Es war da, im schattigen Garten,

Der Schatten des kaltblütig lauernden Mörders,

Schatten auf Schatten auf dem Gras, weniger grün als

Rot vom abendlichen Blut.

In den Bäumen forderte die Syrinx einer Nachtigall

Marsyas und Apollon heraus.

Im Hintergrund malte eine Laube aus Nestern

Und Mistelkugeln

Eine ländliche Szenerie …

Oliver Winshaw hörte auf zu schreiben und zwinkerte. Irgendetwas am Rand seines Gesichtsfeldes hatte seine Aufmerksamkeit erregt – genauer gesagt: abgelenkt. Am Fenster. Ein Blitz draußen. Wie das Blitzlicht eines Fotoapparats.

Das Gewitter brach über Marsac herein.

Wie jeden Abend saß er auch heute an seinem Schreibtisch. Sein Arbeitszimmer lag im ersten Stock des Hauses, das seine Frau und er vor dreißig Jahren im Südwesten Frankreichs gekauft hatten: ein mit Eiche getäfelter Raum, dessen Wände fast vollständig mit Büchern bedeckt waren. Hauptsächlich britische und amerikanische Dichtung des 19. und 20. Jahrhunderts: Coleridge, Tennyson, Robert Burns, Swinburne, Dylan Thomas, Larkin, E.E. Cummings, Pound …

Er wusste, dass er seinen Göttern niemals würde das Wasser reichen können, aber das machte ihm nichts aus.

Niemals hatte er seine Gedichte irgendjemandem zu lesen gegeben. Der Herbst seines Lebens lag mittlerweile hinter ihm, und der Winter hatte begonnen. Bald würde er im Garten ein großes Feuer machen und die 150 schwarz eingeschlagenen Hefte hineinwerfen. Insgesamt mehr als 20000 Gedichte. 57 Jahre lang jeden Tag eines. Vielleicht das am besten gehütete Geheimnis seines Lebens. Selbst seiner zweiten Frau hatte er sie nicht gezeigt.

Nach all diesen Jahren fragte er sich noch immer, woraus er seine Inspiration geschöpft hatte. Wenn er auf sein Leben zurückblickte, sah er nur eine lange Folge von Tagen, die immer mit einem Gedicht ausklangen, das er am Abend in der Stille seines Arbeitszimmers niederschrieb. Alle waren datiert. Er konnte das heraussuchen, das er am Geburtstag seines Sohnes geschrieben hatte, das vom Todestag seiner ersten Frau, das von dem Tag, an dem er von England nach Frankreich gezogen war … Er ging nie zu Bett, bevor das Gedicht fertig war – manchmal erst um 1 oder 2 Uhr morgens, selbst als er noch berufstätig war. Er hatte nie viel Schlaf gebraucht, und er hatte keinen körperlich anstrengenden Beruf: Englischprofessor an der Universität Marsac.

Oliver Winshaw wurde bald neunzig.

Er war ein umgänglicher und eleganter alter Herr, den alle kannten. Als er sich in diesem malerischen Universitätsstädtchen niedergelassen hatte, wurde ihm gleich der Spitzname »der Engländer« verliehen. Das war vor der Zeit, als seine Landsleute wie ein Heuschreckenschwarm in diese Gegend einfielen, um alles zu restaurieren, was alte Gemäuer besaß, so dass dieser Spitzname etwas verwässert wurde. Heute war er nur noch einer unter Hunderten von Engländern in diesem Departement. Aber die Wirtschaftskrise veranlasste einen seiner Landsleute nach dem anderen dazu, in Regionen weiterzuziehen, die finanziell gesehen attraktiver waren: Kroatien, Andalusien, und Oliver fragte sich, ob er es wohl noch erleben würde, wieder der einzige Engländer von Marsac zu sein.

Durch den Seerosenteich

gleitet der Schatten ohne Gesicht,

Die lange, schmale und düstre Gestalt,

eine scharfe Klinge im Wasser.

Wieder hielt er inne.

Musik … Durch das Prasseln des Regens und die zwischen den Rändern des Himmels pendelnden Echos des Donners glaubte er Musik zu hören. Sie konnte nicht von Christine stammen, denn sie schlief längst. Ja, sie kam von draußen, und es war klassische Musik …

Oliver verzog missbilligend das Gesicht. Die Lautstärke musste voll aufgedreht sein, damit er sie bei Gewitter und geschlossenem Fenster bis in sein Arbeitszimmer hören konnte. Vergeblich versuchte er sich auf sein Gedicht zu konzentrieren – diese verdammte Musik!

Verärgert blickte er erneut zum Fenster. Das zuckende Licht der Blitze fiel durch die Jalousien ins Innere. Durch die Lamellen sah er die Wasserschnüre des Regens. Das Gewitter schien seinen ganzen Grimm an der kleinen Stadt auszulassen, spann sie in einen flüssigen Kokon ein und schnitt sie vom Rest der Welt ab.

Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf.

Er ging zum Fenster und spreizte die Lamellen der Jalousie, um auf die Straße zu schauen. Aus der Ablaufrinne in der Mitte schwappte das Wasser auf die Pflastersteine. Der nächtliche Himmel über den Dächern war durchzuckt von aufflackernden Lichtfäden.

Alle Fenster im Haus gegenüber waren erleuchtet. Wurde dort etwa ein Fest gefeiert? In dem Reihenhaus mit seitlichem Garten, der durch eine hohe Mauer von der Straße getrennt und vor Blicken geschützt war, wohnte eine alleinstehende Frau. Sie war Lehrerin in der Khâgne von Marsac, der Klasse, in der Abiturienten auf die Aufnahmeprüfung bei einer der geisteswissenschaftlichen Elitehochschulen des Landes vorbereitet wurden – und es war die angesehenste Khâgne in der gesamten Region. Eine schöne Frau Mitte dreißig, im besten Alter. Schlank, brünett, eine elegante Erscheinung. Sie hätte Oliver gefallen, wenn er vierzig Jahre jünger gewesen wäre. Es kam vor, dass er sie heimlich beobachtete, wenn sie sich im Sommer in ihrem Liegestuhl sonnte, vor allen Blicken sicher bis auf seinen, denn der Garten lag direkt unter dem Fenster seines Arbeitszimmers, jenseits des Gässchens und der Mauer. Irgendetwas stimmte nicht. Die vier Stockwerke des Hauses waren erleuchtet. Die Eingangstür, die direkt auf die Straße ging, stand weit offen, und der Widerschein einer kleinen Laterne glänzte auf der regennassen Schwelle.

Aber hinter den Fenstern war niemand zu sehen.

Die seitlichen Fenstertüren vom Wohnzimmer in den Garten waren sperrangelweit geöffnet; sie schlugen im Wind wie die Schwingtüren eines Wildwest-Saloons, und der schräg fallende Regen musste auch im Haus auf den Boden spritzen. Oliver sah, wie die Tropfen auf den Terrassenplatten hüpften und die Grashalme des Rasens niederdrückten.

Bestimmt kam die Musik von dort … Er spürte, wie sein Puls raste. Sein Blick glitt langsam zum Schwimmbecken. Elf auf sieben Meter. Sandfarbene Fliesen ringsherum. Ein Sprungbrett.

Er empfand eine düstere Erregung, wie sie einen überkommt, wenn die tägliche Routine durch etwas Ungewöhnliches unterbrochen wird – und in Olivers Alter bestand das Leben nur noch aus Routine. Sein Blick erkundete den Garten rund um das Becken. Im Hintergrund begann der Wald von Marsac, ein 2700 Hektar großes Areal mit Wanderwegen. Auf dieser Seite gab es keine Mauer, nicht einmal einen Zaun, nur eine undurchdringliche grüne Wand. Das Poolhaus, ein kleiner massiver Bau, der jünger war als der Rest, stand am anderen Ende des Schwimmbeckens auf der rechten Seite.

Jetzt musterte er das Becken. Im peitschenden Regen kräuselte sich die Oberfläche. Oliver kniff die Augen zusammen. Zuerst fragte er sich, was er da sah. Dann erkannte er, dass mehrere Puppen im Wasser schaukelten. Ja, genau das sah er … Obwohl er wusste, dass es nur Puppen waren, durchrieselte ihn ein unerklärlicher Schauder. Sie trieben nebeneinander, und ihre blassen Kleider schwebten an der Oberfläche des Beckens, die von den Regenpfeilen wie durchsiebt wurde. Oliver und seine Frau waren einmal von dieser Nachbarin zum Kaffee eingeladen worden. Die französische Ehefrau von Winshaw, eine ehemalige Psychologin, hatte eine Erklärung für diese Fülle von Puppen im Haus einer alleinstehenden Frau über dreißig. Auf dem Heimweg hatte sie ihrem Mann gesagt, ihre Nachbarin sei wahrscheinlich eine »Kindfrau«, und Oliver hatte sie gefragt, was sie damit meine. Daraufhin hatte sie Worte benutzt wie »Unreife«, »Flucht vor Verantwortung«, »interessiert sich nur für ihr persönliches Vergnügen« und »hat ein psychisches Trauma erlitten«, und Oliver war kleinlaut geworden, denn ihm waren von jeher Dichter lieber gewesen als Psychologen. Aber, verdammt noch mal, was machten diese Puppen im Swimmingpool?

Ich sollte die Gendarmerie verständigen, dachte er. Aber was soll ich ihnen sagen? Dass Puppen in einem Schwimmbecken treiben? Da überfiel ihn ein anderer Gedanke. Das war doch nicht normal … Das ganze Haus hell erleuchtet, niemand zu sehen und diese Puppen … Wo war eigentlich die Hausherrin?

Oliver Winshaw drehte den Riegel und öffnete das Fenster. Sofort schwappte eine Wasserwand ins Zimmer herein. Der Regen peitschte ihm ins Gesicht, er blinzelte, während er den Blick auf das seltsame Treibgut aus reglos starrenden Plastikgesichtern heftete.

Jetzt hörte er auch die Musik ganz deutlich. Er hatte sie schon gehört, auch wenn es nicht sein Lieblingskomponist Mozart war.

Was zum Teufel sollte dieser Zirkus?

Ein Blitz durchschnitt die Nacht, gefolgt von dem ohrenbetäubenden Krachen eines Donnerschlags. Der Lärm ließ die Scheiben erzittern. Wie ein jäh aufleuchtender Scheinwerfer enthüllte der Blitz eine menschliche Gestalt. Am Beckenrand sitzend, die Hosenbeine ins Wasser eingetaucht, hatte Winshaw sie zunächst nicht bemerkt, da der Schatten des großen Baumes in der Mitte des Gartens sie verschluckte. Ein junger Mann … Er beugte sich über die im Wasser treibenden Puppen und schien sie zu betrachten. Obwohl Oliver etwa fünfzehn Meter weit weg war, erahnte er seinen verlorenen, verstörten Blick und den aufgerissenen Mund.

Oliver Winshaws Brust war nur noch ein Resonanzkörper, in dem sein Herz hämmerte wie ein rasender Schlagzeuger. Was war hier los? Er stürzte zum Telefon und riss den Hörer herunter.

2

Raymond

Anelka ist eine Null«, sagte Pujol.

Vincent Espérandieu sah seinen Kollegen an und fragte sich, ob dessen Urteil auf die schwache Leistung des Stürmers oder auf seine Herkunft und die Tatsache zurückzuführen war, dass er aus einer Hochhaussiedlung in der Pariser Banlieue stammte. Pujol mochte keine Hochhaussiedlungen, noch weniger ihre Bewohner.

Trotzdem musste Espérandieu dieses eine Mal zugeben, dass Pujol recht hatte: Anelka war eine Niete. Null. Fertig. Wie übrigens auch der ganze Rest der Mannschaft. Eine einzige Qual, dieses erste Spiel. Nur Martin schien es egal zu sein. Espérandieu sah ihn an und lächelte: Bestimmt kannte sein Chef nicht einmal den Namen des Trainers, den ganz Frankreich seit Monaten ausbuhte und aufs übelste beschimpfte.

»Domenech ist eine verdammte Flasche«, sagte Pujol in diesem Moment, als hätte er Vincents Gedanken gelesen. »2006 sind wir nur deshalb ins Finale eingezogen, weil Zidane und die anderen in der Mannschaft die Führung übernommen hatten.«

Da niemand diese Tatsache bestritt, schlängelte sich der Polizist durch die Menge, um noch ein paar Bier zu holen. Die Bar war rammelvoll. 11. Juni 2010. Tag der Eröffnungsfeier und der ersten Spiele der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Darunter auch dasjenige, das gerade über den Bildschirm flimmerte: Uruguay – Frankreich, 0:0 zur Halbzeit. Wieder beobachtete Vincent seinen Chef. Er starrte noch immer auf den Bildschirm. Mit leerem Blick. In Wirklichkeit sah sich Commandant Martin Servaz das Spiel gar nicht an, er tat nur so – und sein Stellvertreter wusste das.

Aber Servaz sah sich nicht nur das Spiel nicht an, er fragte sich auch, was er eigentlich hier verloren hatte.

Er hatte seinem Ermittlungsteam eine Freude machen wollen, indem er mitging. Schon seit Wochen drehten sich sämtliche Gespräche auf den Fluren der Kriminalpolizeiinspektion um die WM. Um die Form der Spieler, desaströse Freundschaftsspiele, unter anderem eine demütigende Niederlage gegen China, die vom Trainer aufgestellten Spieler, das viel zu teure Hotel. Servaz fragte sich schließlich, ob ein Dritter Weltkrieg sie stärker beschäftigt hätte. Vermutlich nicht. Er hoffte, dass die Gauner es genauso hielten und die Zahl der Verbrechen von selbst zurückging, ohne dass irgendjemand intervenieren musste.

Er griff nach dem frischen Glas Bier, das Pujol vor ihn hingestellt hatte, und führte es an die Lippen. Die zweite Halbzeit hatte begonnen. Die Männchen in Blau bewegten sich genauso plan- und ziellos wie zuvor; sie liefen von einem Ende des Spielfelds zum anderen, ohne dass Servaz in diesen Spielzügen die geringste Logik erkennen konnte. Für die Stürmer war er kein Experte, aber sie machten auf ihn einen besonders ungeschickten Eindruck. Irgendwo hatte er gelesen, der Französische Fußballbund müsse für die Anreise und die Unterbringung der Mannschaft über eine Million Dollar berappen, und er hätte gern gewusst, woher dieses Geld kam und ob auch er seinen Obolus würde beitragen müssen. Aber diese Frage schien seine Nachbarn, denen sonst so viel daran lag, dass der Staat mit ihren Steuergeldern verantwortlich umging, weniger zu beschäfitgen als die chronische Erfolglosigkeit der Mannschaft. Servaz versuchte sich doch auf das Spiel zu konzentrieren. Aus dem Fernseher ertönte ununterbrochen ein unangenehmes Brummen, wie von einem riesigen Mückenschwarm. Er hatte sich sagen lassen, das seien die Tausenden von Vuvuzelas der im Stadion versammelten südafrikanischen Fans. Wie konnten sie nur einen solchen Krach machen und vor allem aushalten? Selbst hier war dieses Gedröhne noch vollkommen unerträglich, obwohl es von Mikrophonen und Filtern gedämpft wurde.

Plötzlich flackerten in der Bar die Lichter, und unter lauten Unmutsschreien der Zuschauer verzerrte sich das Bild auf dem Bildschirm und verschwand, um sogleich wieder zu erscheinen. Das Gewitter … Es kreiste über Toulouse wie ein Schwarm Raben. Ein verstohlenes Lächeln zeigte sich auf Servaz’ Gesicht, als er sich vorstellte, dass alle Zuschauer vor ihren Bildschirmen jetzt im Dunkeln säßen und das Spiel nicht weiterverfolgen könnten.

Ohne es zu wollen, wanderten seine zerstreuten Gedanken in eine vertraute, aber gefährliche Zone. Seit mittlerweile 18 Monaten hatte Julian Hirtmann kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben … Anderthalb Jahre, aber kein Tag war vergangen, an dem der Polizist nicht an ihn gedacht hätte. Der Schweizer war im Winter 2008/2009 aus dem Institut Wargnier entflohen, nur wenige Tage nachdem ihn Servaz in seiner Zelle besucht hatte. Bei dieser Begegnung hatte er verblüfft zur Kenntnis genommen, dass der ehemalige Genfer Staatsanwalt und er eine gemeinsame Passion hatten: die Musik von Gustav Mahler. Und dann war der eine ausgebrochen, und der andere von einer Lawine verschüttet worden.

Achtzehn Monate, dachte er. 540 Tage und ebenso viele Nächte, in denen er unzählige Male denselben Alptraum gehabt hatte. Die Lawine … Er war in einem Sarg aus Schnee und Eis begraben, die Atemluft wurde bedrohlich knapp und Arme und Beine durch die Kälte taub und starr, als ihn endlich eine Sonde berührte und jemand ungestüm den Schnee über ihm entfernte. Grelles Licht, das ihn blendete, frische Luft, die er mit offenem Mund tief einatmete, und ein Gesicht, eingerahmt in der Öffnung. Das Gesicht von Hirtmann … Der Schweizer lachte laut auf und sagte: »Adieu, Martin« – und schüttete das Loch wieder zu …

Es gab einige Variationen, aber der Traum endete immer mehr oder weniger genauso.

In Wirklichkeit hatte er die Lawine überlebt. Aber in seinen Alpträumen starb er. Und in gewisser Weise war in jener Nacht tatsächlich ein Teil von ihm gestorben.

Was machte Hirtmann jetzt gerade? Wo war er? Servaz sah noch einmal erschauernd diese unvorstellbar majestätische Schneelandschaft vor sich … die schwindelerregend hohen Gipfel hoch über einem abgelegenen Tal … das Gebäude mit den mächtigen Mauern … klirrende Riegel in menschenleeren Gängen … Und dann die Tür, hinter der die vertraute Musik erklang: Gustav Mahler, Servaz’ Lieblingskomponist – aber auch der von Julian Hirtmann.

»Höchste Zeit«, sagte Pujol neben ihm.

Servaz warf einen zerstreuten Blick auf den Bildschirm. Ein Spieler verließ das Feld, ein anderer löste ihn ab. Servaz glaubte zu verstehen, dass es sich um besagten Anelka handelte. Er sah in die linke obere Ecke des Bildschirms: 71. Minute – und noch immer 0:0. Daher wahrscheinlich die Anspannung in der Bar. Ein korpulenter Kerl neben ihm, der um die 130 Kilo wiegen mochte und unter seinem roten Bart schweißnass war, klopfte ihm auf die Schulter, als wären sie alte Freunde, und blies ihm seine Alkoholfahne ins Gesicht:

»Wenn ich Trainer wäre, würde ich ihnen in den Hintern treten, damit sich diese Wichser mal ein bisschen bewegen. Nicht mal bei einer WM wollen sie laufen.«

Servaz fragte sich, ob sich sein Nachbar selbst wohl viel bewegte – wenn er sich nicht gerade hierherschleppte oder im Supermarkt an der Ecke Sixpacks kaufte.

Er fragte sich, weshalb er keine Sportsendungen mochte. Etwa weil seine Ex-Frau, Alexandra, im Unterschied zu ihm kein Spiel ihrer Lieblingsmannschaft versäumte? Sie waren sieben Jahre lang zusammen gewesen, obwohl Servaz vom ersten Tag an überzeugt gewesen war, dass ihre Beziehung nicht lange Bestand haben würde. Trotzdem hatten sie geheiratet und sieben Jahre durchgehalten. Er wusste noch immer nicht, wieso sie so lange gebraucht hatten, um das Offensichtliche zuzugeben: Sie passten so schlecht zusammen wie ein Taliban und ein Flittchen. Was war davon heute noch übrig? Außer einer achtzehnjährigen Tochter, auf die er allerdings sehr stolz war. Oh ja, und wie. Auch wenn er sich immer noch nicht an ihren Look, ihre Piercings und ihre Frisuren gewöhnt hatte, schlug sie ihm nach, nicht ihrer Mutter. Sie war eine Leseratte wie er, und wie einst er besuchte auch sie die renommierteste Khâgne in der Region. Marsac. Hier versammelten sich die besten Schüler aus einem Umkreis von hundert Kilometern – manche kamen sogar aus Montpellier oder Bordeaux.

Wenn er genauer darüber nachdachte, musste er zugeben, dass ihn mit seinen 41 Jahren nur zwei Dinge im Leben wirklich interessierten: sein Beruf und seine Tochter. Und Bücher … Aber mit den Büchern war es etwas anderes, denn sie interessierten ihn nicht nur, sie waren sein Leben.

Genügte das? Was für ein Leben führten die anderen? Er betrachtete den Boden seines Bierglases, wo nur noch Schaumspuren übrig waren, und er sagte sich, dass er für heute genug gebechert hatte. Er spürte plötzlich das dringende Bedürfnis, Wasser zu lassen, und schlängelte sich durch die Menge zur Toilette. Sie war so verdreckt, dass es ihn ekelte. Ein glatzköpfiger Mann wandte ihm den Rücken zu, und Servaz hörte, wie sein Strahl gegen das Email des Pissoirs traf.

»Was für ein Haufen Nullen«, sagte der Mann, als sich Servaz neben ihm den Hosenschlitz aufknöpfte. »Eine Schande, was die da aufführen.«

Er zog seinen Hosenschlitz zu und ging hinaus, ohne sich die Hände zu waschen. Servaz seifte die seinen ein, spülte sie lange und trocknete sie unter dem Gebläse. Bevor er die Klinke anfasste, die der Mann gerade berührt hatte, zog er sich den Ärmel über die Hand und verließ das WC.

Ein kurzer Blick auf den Bildschirm verriet ihm, dass sich in seiner Abwesenheit nichts getan hatte, obwohl sich das Spiel seinem Ende zuneigte. Die Zuschauer waren nur noch ein vor Frust brodelnder Vulkan. Wenn das so weiterginge, überlegte Servaz, würde es noch Krawalle geben.

Die Leute um ihn herum brüllten Worte wie »Los!«, »Jetzt gib schon den Ball ab, Mann, gib ihn ab!«, »Nach rechts, nach reeeeeechts!« – ein Anzeichen dafür, dass sich endlich etwas tat, als er in seiner Tasche ein vertrautes Vibrieren spürte. Er zog sein Handy heraus. Kein Smartphone, sondern ein gutes altes Nokia-Standardgerät. Das Display leuchtete, ein Anzeichen, dass sich auch hier etwas tat. Der Anruf war bereits auf seine Mailbox umgeleitet worden.

Servaz rief die Servicenummer an.

Erstarrte.

Die Stimme im Telefon … Es dauerte eine halbe Sekunde, ehe er sie erkannte. Eine halbe Sekunde, die wie eine Ewigkeit war. Raum und Zeit, die sich zusammenzogen, als ob die zwanzig Jahre, seit er sie zum letzten Mal gehört hatte, mit zwei Herzschlägen zu überbrücken wären. Nach all dieser Zeit wurde ihm noch immer ganz mulmig, als er sie hörte.

Alles begann sich um ihn zu drehen. Die Rufe, die Anfeuerungen, das Dröhnen der Vuvuzelas verhallten, verloren sich im Nebel. Die Gegenwart schrumpfte zusammen. Die Stimme sagte:

»Martin? Ich bin’s, Marianne … Ruf mich bitte an. Es ist sehr wichtig. Bitte, bitte ruf mich an, sobald du diese Nachricht abgehört hast …«

Eine Stimme aus der Vergangenheit – und eine Stimme voller Angst.

Samira Cheung warf die Lederjacke aufs Bett und betrachtete den Fettwanst, der rauchend an den Kopfkissen lehnte.

»Verzieh dich, ich muss zur Arbeit.«

Der Mann, der in ihrem Bett saß, war gut dreißig Jahre älter als sie; er hatte eine ordentliche Wampe und weiße Haare auf der Brust, aber das war Samira egal. Er besorgte es ihr gut – und das war alles, was für sie zählte. Sie selbst war auch keine Schönheit. Seit dem Gymnasium wusste sie, dass die meisten Männer sie hässlich fanden – oder, genauer gesagt, ihr Gesicht für hässlich hielten, während sie von ihrem Körper beinahe unwiderstehlich angezogen wurden. In den seltsam zwiespältigen Empfindungen, die sie Männern einflößte, neigte sich die Waagschale bald zur einen, bald zur anderen Seite. Samira Cheung glich das aus, indem sie mit möglichst vielen Männern ins Bett ging; sie wusste schon länger, dass die bombigsten Typen nicht unbedingt die besten Liebhaber waren, aber genau nach denen suchte sie – nicht nach dem Märchenprinzen.

Das große Bett knarrte, als ihr dickbäuchiger Liebhaber die Laken zurückschlug, die Füße auf den Boden stellte und sich nach seinen Kleidungsstücken reckte, die ordentlich auf einem Stuhl in der Nähe eines Standspiegels lagen, in dem sich ein Teil des Dachbodens spiegelte. Spinnweben, Staub, an einem Balken ein Barocklüster, in dem nur jede zweite Glühbirne brannte, Bastteppiche, eine spanische Kommode und ein Schrank aus einem Trödelladen nahmen den Rest des Zimmers ein. Samira streifte sich eine Hose und ein T-Shirt über und verschwand durch eine Klappe im Fußboden.

»Schnaps oder Kaffee?«, rief sie von unten.

Sie schlüpfte in die rot gestrichene kleine Küche hinein, die durch ihre Enge an eine Schiffskombüse erinnerte, und schaltete die Portionskaffeemaschine an. Abgesehen von der nackten Glühbirne über ihr war das große Haus in Dunkelheit gehüllt. Und zwar aus gutem Grund. Samira hatte diese Ruine, zwanzig Kilometer von Toulouse entfernt, im Vorjahr gekauft. Sie renovierte sie nach und nach (sie wählte ihre gelegentlichen Liebhaber aus verschiedenen Berufsgruppen, darunter waren Elektriker, Installateure, Maurer, Maler, Dachdecker …) und nutzte gegenwärtig nur ein Fünftel der Wohnfläche.

Alle Zimmer im Erdgeschoss standen leer und waren mit Kunststoffplanen verhängt, an den Wänden standen Gerüste, Farbeimer mit eingetrockneten Schlieren und Werkzeuge – im Obergeschoss sah es genauso aus, und so hatte sie bis auf weiteres ihr Schlafzimmer auf dem Dachboden eingerichtet.

Auf die rote Wand hatte sie mit Hilfe einer Schablone in großen Silberlettern gepinselt: »Baustelle, Betreten verboten«. Auf ihrem T-Shirt prangte die Devise: »I LOVEME«. Ihre kleinen Brüste schimmerten hindurch. Der Mann stieg mit schweren Schritten die Sprossen der Leiter hinunter, die steil wie auf einem Schiff war. Sie hielt ihm einen dampfenden Espresso hin und biss in einen angeschnittenen, braun angelaufenen Apfel, den sie von der Arbeitsplatte nahm. Dann verschwand sie im Bad. Fünf Minuten später ging sie in den »begehbaren Kleiderschrank«. All ihre Klamotten hingen vorübergehend unter durchsichtigen dünnen Schutzhüllen an langen metallischen Kleiderständern; ihre Dessous und T-Shirts waren in Schubladenschränken aus Plastik verstaut, und ihre Dutzenden von Stiefelpaaren standen nebeneinander an der Wand.

Sie schlüpfte in eine Jeans mit Löchern an den Knien, Stiefeletten mit flachen Absätzen, ein frisches T-Shirt und einen mit Nägeln beschlagenen Gürtel. Dann kam das Holster mit ihrer Dienstwaffe. Und ein Armeeparka als Regenschutz.

»Du bist noch da?«, sagte sie, als sie in die Küche zurückkam.

Der beleibte Mann in den Fünfzigern wischte sich die Marmelade von den Lippen. Er zog Samira an sich und küsste sie, während er ihr seine fleischigen Hände auf den Hintern legte. Sie ließ es einen Moment geschehen, ehe sie sich aus seiner Umklammerung befreite.

»Wann kümmerst du dich um meine Dusche?«

»Dieses Wochenende geht’s nicht. Meine Frau kommt von ihrer Schwester zurück.«

»Finde einen Tag. Noch diese Woche.«

»Mein Terminkalender ist voll«, protestierte er.

»Keine Dusche, kein Fick«, drohte sie.

Der Mann runzelte die Stirn.

»Vielleicht Mittwochnachmittag. Mal sehen.«

»Die Schlüssel liegen da, wo sie immer sind.«

Sie wollte gerade noch etwas hinzufügen, als irgendwo eine Mischung aus E-Gitarren-Riffs und Horrorfilmschreien ertönte. Die ersten Takte eines Stücks von Agoraphobic Nosebleed, einer amerikanischen Grindcore-Band. Als sie ihr Handy schließlich fand, war das laute Gebrüll bereits verstummt. Sie betrachtete die angezeigte Nummer: Vincent. Sie wollte ihn gerade zurückrufen, als das Handy vibrierte. Eine SMS:

Ruf mich an.

Das tat sie umgehend.

»Was ist los?«

»Wo bist du?«, fragte er, ohne zu antworten.

»Zu Hause, ich wollte gerade aufbrechen. Ich hab heute Abend Bereitschaftsdienst.« An einem solchen Abend hatten sich natürlich alle Männer in der Mordkommission nach Möglichkeit krankgemeldet. »Und du, schaust du nicht das Spiel an?«

»Wir haben einen Anruf bekommen …«

Ein Notfall. Bestimmt der diensthabende Staatsanwalt. Pech für die Fußballfans. Auch im Justizpalast liefen sicher die Fernseher heiß. Sie selbst hatte für den Abend nur mit Mühe einen Liebhaber auftreiben können – ganz offensichtlich hatte heute der Fußball dem Sex den Rang abgelaufen.

»Der Staatsanwalt hat angerufen?«, fragte sie. »Worum geht’s?«

»Nein, nicht der Staatsanwalt.«

»Ach nein?«

In Espérandieus Stimme lag eine ungewohnte Anspannung.

»Ich erklär’s dir. Du brauchst nicht ins Präsidium zu fahren. Steig ins Auto und komm direkt zu uns. Hast du was zu schreiben?«

Ohne ihren Gast, der neben ihr allmählich ungeduldig wurde, weiter zu beachten, zog sie eine Küchenschublade auf und fischte einen Kugelschreiber und ein Post-it heraus.

»Warte … Ja, bin so weit.«

»Ich geb dir die Adresse durch, und du stößt dort zu uns.«

»Ich höre.«

Sie zog eine Braue hoch, als sie die Adresse notierte.

»Marsac? Das ist ja echt jwd. … Wer hat euch angerufen, Vincent?«

»Ich werd’s dir erklären. Wir sind schon unterwegs. Komm so schnell wie möglich.«

Hinter dem Fenster leuchtete ein Blitz auf.

»Wir? Wer ist wir?«

»Martin und ich.«

»Alles klar. Ich beeil mich.«

Sie legte auf. Irgendetwas stimmte nicht.

3

Marsac

Der Regen trommelte ohne Unterlass auf das Autodach. Er tanzte in den Lichtkegeln der Scheinwerfer, ergoss sich auf die Windschutzscheibe und die Straße, jagte die Wildtiere in ihre Baue und schnitt die wenigen Fahrzeuge voneinander ab. Wie ein Heer im Eroberungsfeldzug war er von Westen aufgezogen. Erst hatte die Vorhut ihn mit heftigen Windstößen und grellen Blitzen angekündigt, dann war er über Wälder und Straßen hergefallen. Kein einfacher Regen. Eine Sintflut. Kaum konnten sie den Waldweg und die Schläge erkennen. Hin und wieder durchzuckten Blitze den Himmel, aber meistens sahen sie in der Finsternis nichts als die von Funken flirrende Lichtblase, in der sie sich fortbewegten. Man hätte meinen können, die von Menschen bewohnten Gebiete wären von einer gigantischen Flutkatastrophe heimgesucht worden und sie wären auf dem Grund des Ozeans unterwegs. Servaz heftete die Augen auf die Straße. Das Hin und Her der Scheibenwischer war wie ein Echo seines pochenden Herzens, das in seiner Brust viel zu schnell schlug. Sie hatten die Autobahn schon vor einiger Zeit verlassen und fuhren jetzt durch die in schwarze Nacht gehüllte Hügellandschaft. Für einen dreißigjährigen Städter wie Espérandieu war das ungefähr so, als würde er an Bord eines Mini-U-Boots einen Tauchgang in einen Tiefseegraben unternehmen. Wenigstens hatte nicht auch noch sein Chef die Musik ausgewählt. Vincent hatte ein Album von Queens of the Stone Age in den CD-Spieler gelegt, und dieses eine Mal hatte Martin nicht protestiert.

Er war viel zu sehr in seine Gedanken vertieft.

Für den Bruchteil einer Sekunde ließ Espérandieu die Straße aus den Augen. Er sah, wie sich das Licht der Scheinwerfer und das Pendeln der Scheibenwischer in den schwarzen Pupillen seines Chefs spiegelte. Servaz spähte genauso konzentriert auf die Straße wie vorher auf den Bildschirm: ohne ihn zu sehen. Vincent musste wieder an den Anruf denken. Seither war Martin wie verwandelt. Vincent glaubte zu verstehen, dass in Marsac irgendetwas geschehen und dass die Anruferin eine alte Freundin war. Mehr hatte Servaz nicht herausgelassen. Er hatte Pujol gesagt, er solle sich ruhig weiter das Fußballspiel ansehen, und Espérandieu darum gebeten, mitzukommen.

Im Auto hatte er ihn aufgefordert, Samira anzurufen. Espérandieu hatte keine Ahnung, was los war.

Als der Renault Scénic in die tunnelartige Platanenallee, die in die Stadt führte, einbog, ließ der Regen etwas nach, und sie schlängelten sich durch die schmalen Gassen im Zentrum und rumpelten über das Kopfsteinpflaster.

»Links«, sagte Servaz, als sie einen Platz mit einer Kirche erreichten.

Espérandieu staunte über die vielen Kneipen, Cafés und Restaurants. Marsac war eine Universitätsstadt mit 18503 Einwohnern. Und fast genauso vielen Studenten. Man konnte hier Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studieren, außerdem gab es noch die renommierte Khâgne. In einem einprägsamen Schlagwort hieß die Stadt in den Zeitungen »das Cambridge Südwestfrankreichs«. Rein polizeilich sorgte ein solcher Ansturm von Studenten vermutlich regelmäßig für Probleme wie etwa Trunkenheit oder Drogeneinfluss am Steuer, Cannabis- und Amphetaminhandel und so manche mehr oder weniger politisch motivierte Sachbeschädigung. Nichts jedenfalls, wofür die Mordkommission zuständig wäre.

»Sieht nach Stromausfall aus.«

Tatsächlich waren die Straßen stockdunkel, und selbst die Fenster der Pubs und Bars waren nicht erleuchtet. Hinter den Scheiben sah man Lichtkegel von Taschenlampen hin und her huschen. Das Gewitter, dachte Vincent.

»Fahr um den Platz herum und in die zweite Straße rechts.«

Sie umfuhren die eingezäunte kleine Grünanlage und verließen den Platz durch eine enge gepflasterte Straße, die zwischen hohen Fassaden steil aufwärtsführte. Zwanzig Meter weiter erkannten sie durch die dichten Regenschleier hindurch die peitschenden Blaulichter. Die Gendarmerie … Jemand hatte sie gerufen.

»Was soll dieser Zirkus?«, fragte Espérandieu. »Hast du gewusst, dass die Gendarmerie an der Sache dran ist?«

Sie parkten hinter einem Renault Trafic und einem Citroën C4, beide im typischen Blauton der Gendarmerie. Der Regen prasselte so heftig auf die Karosserien, dass die Dächer wie gespickt aussahen. Da sein Chef nicht antwortete, drehte sich Vincent zu ihm hin. Martin wirkte angespannter als sonst. Er warf seinem Mitarbeiter einen ratlosen, zögernden Blick zu und stieg aus.

In weniger als fünf Sekunden waren seine Haare und sein Hemd völlig durchnässt. Mehrere Gendarmen in Regenhäuten standen scheinbar ungerührt im Wolkenbruch. Einer von ihnen kam auf sie zu, und Servaz zog seinen Dienstausweis. Der Gendarm runzelte die Stirn vor Verwunderung darüber, dass die Mordkommission bereits am Tatort war, noch ehe die Staatsanwaltschaft sie mit den Ermittlungen betraut hatte.

»Wer leitet die Aktion?«, fragte Servaz.

»Capitaine Bécker.«

»Ist er drinnen?«

»Ja, aber ich weiß nicht, ob …«

Ohne das Ende des Satzes abzuwarten, ging Servaz um den Gendarmen herum.

»MARTIN!«

Er wandte den Kopf nach links. Etwas weiter weg in der Gasse parkte ein Peugeot 307. Auf der Fahrerseite erblickte er hinter der offenen Tür eine Person, von der er bis heute Abend geglaubt hatte, dass er sie nie wiedersehen würde.

Die Wassermassen, die vom Himmel herabstürzten, die blendenden Scheinwerfer und Blaulichter, die Gesichter unter den Regenhäuten – alles war verschwommen. Trotzdem hätte er ihre Silhouette unter Tausenden erkannt. Sie trug einen Regenmantel mit hochgeschlagenem Kragen, und im Nu trieften ihr gelocktes blondes Haar, durch das ein gerader Mittelscheitel lief, und die Strähne, die in ihre linke Gesichtshälfte fiel, vor Nässe. Sie war es. Kerzengerade stand sie da, mit gehobenem Kinn, eine Hand auf die Tür gelegt: Genau so hatte er sie in Erinnerung. Ihr Gesicht war von Angst und Schmerz entstellt, aber ihren Stolz hatte sie nicht verloren.

Gerade diesen Stolz hatte er damals so an ihr geliebt. Ehe er zu einer Mauer zwischen ihnen geworden war.

»Hallo, Marianne«, sagte er.

Sie ließ die Wagentür los und stürzte auf ihn zu. Im nächsten Moment lag sie in seinen Armen. Er spürte, wie ihn eine leichte Erdbebenwelle durchlief, wie sie von Schluchzern geschüttelt wurde. Er umarmte sie, ohne sie an sich zu drücken. Es war eher eine förmliche als eine innige Geste. Wie viele Jahre? Neunzehn? Zwanzig? Sie hatte ihn aus ihrem Leben verbannt, sie war mit einem anderen durchgebrannt, und noch dazu hatte sie es fertiggebracht, die Schuld auf ihn zu schieben. Er hatte sie geliebt, oh ja … Vielleicht mehr als jede andere Frau vor und nach ihr … Aber das war in einem anderen Jahrhundert, vor so langer Zeit …

Sie rückte ein wenig von ihm ab und sah ihn an; ihr nasses langes Haar streifte seine Wange. Wieder spürte er, wie ihn eine leichte Erdbebenwelle durchlief, Stärke 4 auf der Servaz-Skala. Ihre Augen so dicht vor ihm glichen zwei schimmernden grünen Teichen. Er las darin lauter gegensätzliche Gefühle. Unter anderem Schmerz. Kummer. Zweifel. Angst. Aber auch Dankbarkeit und Hoffnung. Eine winzige, eine schüchterne Hoffnung … die sie in ihn setzte. Er schaute weg, um sein pochendes Herz zu beruhigen. Neunzehn Jahre, und bis auf die feinen Falten an ihren Augen- und Mundwinkeln hatte sie sich praktisch nicht verändert.

Er erinnerte sich wieder, was sie am Telefon gesagt hatte: »Es ist etwas Schreckliches passiert …« Im ersten Augenblick hatte er gedacht, sie spräche von sich selbst, von etwas, was sie getan hatte – ehe er begriff, dass es um ihren Sohn ging: »Hugo … Er hat eine tote Frau in ihrem Haus gefunden … Alles spricht gegen ihn, Martin … Man wird sagen, dass er es war …« Ihre Stimme war vom Schluchzen so zerhackt, ihre Kehle so zugeschnürt, dass er nicht einmal die Hälfte ihrer Worte verstanden hatte.

»Was ist passiert?«

»Er hat mich gerade angerufen … Er wurde unter Drogen gesetzt … Er ist im Haus dieser Frau aufgewacht, und sie war … tot …«

Das war doch absurd, ergab keinen Sinn. Er fragte sich, ob sie etwas getrunken oder geraucht hatte.

»Marianne, ich verstehe kein Wort. Von wem sprichst du? Wer ist diese Frau?«

»Eine Lehrerin. In Marsac. Eine seiner Lehrerinnen.«

Marsac … Wo Margot studierte. Selbst am Telefon hatte er nur mit Mühe seine Betroffenheit verbergen können … Dann hatte er sich gesagt, dass es in Marsac an der Universität, am Gymnasium und an der Mittelschule insgesamt wohl gut hundert Lehrkräfte gab. Wie hoch war da die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau ausgerechnet Margot unterrichtet hatte?

»Sie werden es ihm in die Schuhe schieben, Martin … Er ist unschuldig. Hugo ist zu so etwas gar nicht fähig … Ich bitte dich, du musst uns helfen …«

»Danke, dass du gekommen bist«, sagte sie. »Ich …«

Er unterbrach sie mit einer Handbewegung.

»Nicht jetzt … Fahr nach Hause. Ich melde mich.«

Verzweifelt sah sie ihn an. Ohne ihre Antwort abzuwarten, wandte er sich von ihr ab und ging auf das Haus zu.

»Capitaine Bécker?«

»Ja.«

Zum zweiten Mal zückte er seinen Dienstausweis, obwohl es im Haus schwierig war, überhaupt irgendetwas zu erkennen.

»Commandant Servaz, Kripo Toulouse. Das hier ist Lieutenant Espérandieu.«

»Wer hat Sie informiert?«, fragte Bécker als Erstes.

Dieser gedrungene Mann Anfang fünfzig schien, nach den dunklen Tränensäcken unter den Augen zu urteilen, an Schlaflosigkeit zu leiden. Außerdem war er von dem, was er gesehen hatte, sichtlich mitgenommen. Und seine Laune war auf dem Nullpunkt. Noch einer, den man von seinem Fußball weggerissen hat.

»Ein Zeuge«, antwortete er ausweichend. »Und Sie, wer hat Sie verständigt?«

Bécker schnaubte, als wollte er seine Informationen nur ungern mit Unbekannten teilen.

»Ein Nachbar. Oliver Winshaw. Ein Engländer … Er wohnt da, auf der anderen Straßenseite.«

Er zeigte mit der Hand auf die Wand.

»Was hat er gesehen?«

»Das Fenster seines Arbeitszimmers geht auf den Garten. Er hat einen jungen Mann am Rand des Schwimmbeckens sitzen sehen und einen Haufen Puppen im Wasser. Das fand er seltsam, also hat er uns angerufen.«

»Puppen?«

»Ja. Sie sehen es gleich selbst.«

Sie befanden sich im Wohnzimmer des Hauses, wo es wie offensichtlich in ganz Marsac stockdunkel war. Die Tür zur Straße stand offen, und das Zimmer wurde nur von den Scheinwerfern der draußen parkenden Fahrzeuge beleuchtet. Im Halbdunkel erkannte Servaz schemenhaft eine amerikanische Küche, einen runden Tisch, auf dessen Glasplatte eine Lichtergirlande tanzte, vier schmiedeeiserne Stühle, einen Geschirrschrank und hinter einem Pfeiler eine Treppe, die nach oben führte. Feuchte Luft strömte durch die Fenstertüren, die zum Garten hin weit offen standen. Die musste jemand blockiert haben, überlegte Servaz, damit sie nicht zuschlugen. Draußen prasselte der Regen, und die Blätter rauschten im Sturm.

Ein Gendarm ging dicht an ihnen vorbei; im Lichtkegel seiner Taschenlampe waren für einen Augenblick ihre Silhouetten deutlich zu sehen.

»Wir installieren gerade ein Notstromaggregat«, sagte Bécker.

»Wo ist der Junge?«, fragte Servaz.

»Im Wagen. Gut bewacht. Wir bringen ihn zur Gendarmerie.«

»Und das Opfer?«

Der Gendarm zeigte mit dem Finger zur Decke.

»Da oben. Unterm Dach. Im Bad.«

An seiner Stimme merkte Servaz, dass er noch immer unter Schock stand.

»Hat sie allein hier gewohnt?«

»Ja.«

Nach dem, was er von der Straße gesehen hatte, war es ein großes Haus: vier Etagen, wenn man den Dachboden und das Erdgeschoss mitzählte – auch wenn jedes Stockwerk nicht mehr als fünfzig Quadratmeter groß war.

»Eine Lehrerin, richtig?«

»Claire Diemar. Zweiunddreißig. Sie war in Marsac Lehrerin für Ich-weiß-nicht-was.«

Im Dämmerlicht begegnete Servaz dem Blick des Gendarmen.

»Der junge Bursche war einer ihrer Schüler.«

»Was?«

Ein Donnerschlag übertönte die Worte des Gendarmen.

»Ich habe gesagt, dass sie den Jungen unterrichtet hat.«

»Ja, ich weiß.«

Servaz starrte Bécker in der Dunkelheit an, beide waren in Gedanken versunken.

»Ich vermute, Sie sind das gewohnt, jedenfalls mehr als ich«, sagte der Gendarm schließlich. »Aber ich warne Sie trotzdem: Das ist kein gerade schöner Anblick … Ich habe noch nie etwas so … Abscheuliches gesehen.«

»Verzeihung!«, tönte plötzlich eine Stimme von der Treppe her.

Sie drehten sich um.

»Darf ich wissen, wer Sie sind?«

Jemand stieg die Stufen herunter. Eine hochaufgeschossene Gestalt trat langsam aus dem Dunkel hervor.

»Commandant Servaz, Mordkommission Toulouse.«

Der Mann reichte ihm eine Hand mit übergestreiftem Lederhandschuh. Er mochte an die zwei Meter groß sein. Servaz sah an der Spitze dieses Körpers vage einen langen Hals, einen seltsam breiten Kopf mit abstehenden Ohren und kurzgeschnittenem Haar. Der Hüne zerquetschte in dem weichen Leder schier Servaz’ noch feuchte Hand.

»Roland Castaing, Staatsanwaltschaft von Auch. Ich habe gerade mit Catherine telefoniert. Sie hat mir gesagt, dass Sie unterwegs sind. Darf ich wissen, wer Sie informiert hat?«

Er spielte auf Cathy d’Humières an, die leitende Staatsanwältin in Toulouse, mit der Servaz schon mehrfach zusammengearbeitet hatte – insbesondere bei dem spektakulärsten Fall seiner Laufbahn, der ihn vor anderthalb Jahren ins Institut Wargnier geführt hatte. Servaz zögerte.

»Marianne Bokhanowsky, die Mutter des jungen Mannes«, antwortete er. Es entstand eine kurze Pause.

»Sie kennen sie?«

Der Tonfall des Staatsanwalts verriet ein leichtes Erstaunen mit einem Anflug von Argwohn. Er hatte eine dunkle, tiefe Stimme, die über die Konsonanten rollte wie ein Holzkarren über Kieselsteine.

»Ja, flüchtig. Aber ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen.«

»Warum dann ausgerechnet Sie?«, wollte der Hüne wissen.

Servaz zögerte abermals.

»Wahrscheinlich weil mein Name Schlagzeilen gemacht hat.«

Der Mann schwieg einen Moment. Servaz spürte, dass der Koloss ihn aus seinen zwei Metern Höhe musterte. Er ahnte seinen Blick in der Finsternis, und es schauderte ihn: Der Neue erinnerte ihn an eine Steinskulptur auf der Osterinsel.

»Ja, natürlich … Das Blutbad in Saint-Martin-de-Comminges. Natürlich … Das waren Sie … Was für eine unglaubliche Geschichte, nicht wahr? Ein solcher Fall geht doch bestimmt nicht spurlos an einem vorüber, oder, Commandant?«

Irgendetwas an dem Tonfall des Staatsanwalts missfiel Servaz in höchstem Grade.

»Aber das erklärt noch immer nicht, wieso Sie hier sind …«

»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Hugos Mutter mich gebeten hat, herzukommen und mich ein bisschen umzusehen.«

»Soviel ich weiß, wurde Ihnen der Fall noch nicht übertragen«, antwortete der Staatsanwalt in schneidendem Ton.

»Ja, das stimmt.«

»Dafür ist die Staatsanwaltschaft Auch zuständig, nicht die von Toulouse.«

Fast hätte Servaz erwidert, dass der Staatsanwaltschaft Auch nur eine relativ kleine Fahndungsgruppe der Kripo zur Verfügung stand – und dass ihr in den letzten Jahren kein einziger größerer Kriminalfall übertragen worden war –, aber er schwieg.

»Sie haben bis hierher einen weiten Weg auf sich genommen, Commandant. Und ich vermute, dass Sie, wie wir alle, deshalb das Fußballspiel verpassen. Dann werfen Sie ruhig einen Blick nach oben, aber ich warne Sie: Es ist kein schöner Anblick … Aber im Unterschied zu uns haben Sie wohl schon Schlimmeres gesehen.«

Servaz nickte nur. Plötzlich wusste er, dass er sich diesen Fall unter keinen Umständen entgehen lassen durfte.

Die Puppen starrten in den nächtlichen Himmel. Servaz sagte sich, dass eine im Swimmingpool treibende Leiche in etwa den gleichen Blick hätte. Sie schaukelten hin und her, ihre blassen Kleider wogten alle im gleichen Rhythmus, manchmal stießen sie leicht gegeneinander. Er stand mit Espérandieu am Rand des Beckens. Sein Mitarbeiter hatte einen Regenschirm von der Größe eines Sonnenschirms über ihnen aufgespannt. Der Regen prasselte darauf, ebenso wie auf die Steinplatten und auf ihre Schuhspitzen. Der Wind peitschte den Regen gegen den wilden Wein an der Fassade hinter ihnen.

»Verdammt«, sagte sein Mitarbeiter nur. Sein Lieblingswort, wenn es darum ging, eine in seinen Augen undurchschaubare Situation auf den Punkt zu bringen.

»Sie hat Puppen gesammelt«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass der Mörder sie mitgebracht hat. Er muss sie im Haus vorgefunden haben.«

Servaz nickte zustimmend. Er zählte. Neunzehn … Ein weiterer Blitz erleuchtete die tropfnassen Gesichter. Am verblüffendsten waren all diese starren Blicke. Er wusste, dass sie dort oben ein ähnlicher Blick erwartete, und er bereitete sich innerlich darauf vor.

»Gehen wir!«

Sobald sie im Haus waren, streiften sie sich Handschuhe, Kunststoffhauben und Einwegüberschuhe über. Die Schleier der Nacht hüllten sie ein; das Notstromaggregat funktionierte immer noch nicht, offenbar gab es ein technisches Problem. Schweigend rüsteten sie sich im Dunkeln für die Besichtigung des Tatorts. Weder er noch Vincent hatten jetzt Lust zu reden. Servaz nahm seine Taschenlampe und schaltete sie ein. Espérandieu tat das Gleiche. Dann begannen sie die Treppe hinaufzusteigen.

4

Beleuchtungen

Das durch die Dachfenster einfallende Flackern der Blitze erhellte die Stufen, die unter ihren Schritten knarrten. Im Schein der Taschenlampen, der ihre Gesichter von unten her beleuchtete und plastisch modellierte, sah Espérandieu die Augen seines Chefs wie zwei schwarze Kieselsteine schimmern, während er mit gesenktem Kopf nach Schrittspuren auf der Treppe spähte. Die Füße setzte er so nah wie möglich an den Fußleisten auf und spreizte dabei die Beine wie ein Gorilla.

»Hoffen wir, dass der Herr Staatsanwalt es genauso gemacht hat«, sagte er.

Jemand hatte eine Sturmlaterne auf den letzten Treppenabsatz gestellt. In ihrem verschwommenen Schimmer zeichnete sich die einzige Tür ab.

Das Haus ächzte noch immer unter dem tosenden Gewitter. Servaz blieb vor der Tür stehen. Er sah auf seine Uhr. 23.10 Uhr. Ein ungewöhnlich heller Blitz erleuchtete das Badezimmerfenster und prägte sich in dem Moment in ihre Netzhaut ein, als sie das Zimmer betraten. Es folgte ein krachender Donnerschlag. Sie machten noch einen Schritt und überstrichen die schrägen Decken mit dem Lichtbündel ihrer Taschenlampen. Sie mussten sich beeilen. Bald würden die Kriminaltechniker eintreffen, aber im Augenblick waren sie noch allein. Im Mansardenzimmer war es stockdunkel. Bis auf das Feuerwerk hinter dem Fenster … und die Badewanne, die hinten im Raum ein blassblau schimmerndes Rechteck bildete.

Wie ein Swimmingpool … mit Innenbeleuchtung …

Servaz spürte, wie der Puls in seiner Kehle pochte. Sorgfältig leuchtete er mit seiner Taschenlampe den Boden aus. Dann ging er dicht an der Wand entlang zur Badewanne. Das war nicht leicht, denn es gab zahlreiche Stolpersteine: Fläschchen und Kerzen, niedrige Möbel und flache Wasserbecken, einen Handtuchhalter und einen Spiegel. Ein Doppelvorhang rahmte die Badewanne ein. Er war zurückgezogen, und Servaz sah jetzt das Schimmern der sich auf dem Email spiegelnden Wasserfläche. Und einen Schatten.

Auf dem Boden der Wanne lag etwas … Etwas, oder vielmehr jemand.

Die Badewanne war ein altes Modell aus weißem Gusseisen auf vier Füßen. Sie war knapp zwei Meter lang, und sie war tief – so dass Servaz ganz nah herantreten musste, um bis auf den Grund sehen zu können.

Er machte noch einen Schritt und zuckte unwillkürlich zurück.

Da war sie – und sie sah ihn aus ihren weit geöffneten blauen Augen an, als hätte sie ihn erwartet. Auch ihr Mund stand offen, sie schien etwas sagen zu wollen. Aber das war natürlich unmöglich, denn dieser Blick war tot. Nichts Lebendiges stand mehr in ihm.

Bécker und Castaing hatten recht: Selbst Servaz hatte nur selten etwas derart schwer Erträgliches gesehen. Höchstens das enthauptete Pferd im Gebirge, das aussah wie ein schwarzer Schmetterling … Doch anders als seine Kollegen hatte er seine Gefühle im Griff. Claire Diemar war mit einem unglaublich langen Strick gefesselt worden, der unzählige Male um ihren Rumpf, ihre Beine, ihre Knöchel, ihren Hals und ihre Arme gewickelt worden war, unter ihren Achseln und zwischen ihren Schenkeln hindurchlief und ihre Brüste zusammenschnürte. Das rauhe Seil bildete mit seinen Unmengen von tief in die Haut einschneidenden Schlingen und groben Knoten einen regelrechten Spinnkokon aus Schnüren. Auch Espérandieu trat nun an die Wanne heran und blickte seinem Chef über die Schulter. Ein Wort drängte sich ihm auf: Bondage. Die Fesseln und die Knoten waren so dicht, so verschlungen und so fest angezogen, dass Servaz kurz überlegte, wie viele Stunden der Gerichtsmediziner wohl damit beschäftigt wäre, sie zu zerschneiden und anschließend im Labor zu untersuchen. Ein derartiges Gewirr von Strängen hatte er noch nie gesehen. Die Frau auf diese Weise einzuschnüren dürfte dagegen weit schneller gegangen sein: Der Täter war mit roher Gewalt vorgegangen, bevor er sie flach in die Badewanne gelegt und den Wasserhahn aufgedreht hatte.

Er hatte den Hahn nicht richtig zugedreht, er tropfte noch immer. Es tat jedes Mal in den Ohren weh, wenn in dem stillen Raum ein Tropfen auf die Wasseroberfläche klatschte.

Vielleicht hatte der Täter sie vorher geschlagen. Servaz hätte gern eine Hand in die Badewanne getaucht, unter den Kopf gefasst und den Schädel angehoben, um durch die langen braunen Haare Occiput und Os parietale abzutasten – zwei der acht Knochenplatten, aus denen sich der menschliche Hirnschädel zusammensetzt. Aber er tat es nicht. Das war die Aufgabe des Rechtsmediziners.

Das Licht der Taschenlampe spiegelte sich auf dem Wasser. Er schaltete sie aus, und jetzt gab es nur noch eine Lichtquelle, die das Wasser wie mit Glimmerplättchen sprenkelte …

Servaz schloss die Augen, zählte bis drei und machte sie wieder auf: Die Lichtquelle befand sich nicht in der Badewanne, sondern im Mund des Opfers. Eine kleine Taschenlampe mit einem Durchmesser von höchstens zwei Zentimetern. Sie war ihr in die Kehle gerammt worden. Nur die Spitze ragte aus dem Schlund heraus, und sie beleuchtete den Gaumen, die Zunge, das Zahnfleisch und die Zähne der Toten, während ihr Lichtbündel zugleich im umgebenden Wasser gebeugt wurde.

Fast wie eine Lampe mit menschlichem Lampenschirm …

Sprachlos überlegte Servaz, was diese letzte Geste wohl bedeuten sollte. Eine Art Unterschrift des Täters? Der Umstand, dass sie für die Tat selbst unnötig war, andererseits aber die unbestreitbare Symbolkraft dieser Geste legten diese Vermutung nahe. Jetzt musste er dieses Symbol nur noch entschlüsseln. Er dachte nach – was sah er hier, was bedeuteten die Puppen im Swimmingpool; er versuchte, sich über die Bedeutung jedes einzelnen Elements klarzuwerden.

Das Wasser …

Das wichtigste Element war das Wasser. Auf dem Boden der Wanne lagen auch organische Stoffe, und er nahm einen leichten Uringeruch wahr. Er folgerte daraus, dass sie tatsächlich in diesem kalten Wasser gestorben war.

Das Wasser hier und das Wasser draußen … Es regnete … Hatte der Mörder diese Gewitternacht abgewartet, um zuzuschlagen?

Er dachte daran, dass ihm beim Hinaufgehen keine besonderen Spuren auf der Treppe aufgefallen waren. Wäre der Körper an einem anderen Ort verschnürt und anschließend hierhergeschleift worden, dann hätte er sehr wahrscheinlich auf den Fußleisten Kratzer hinterlassen und den Teppichboden zerrissen, oder man hätte wenigstens Schleifspuren gesehen. Er würde die Techniker bitten, das Treppenhaus gründlich zu untersuchen und Proben zu nehmen, obwohl er die Antwort bereits kannte.

Wieder betrachtete er die junge Frau. Er wurde von einem plötzlichen Schwindel erfasst. Sie hatte noch eine Zukunft gehabt. Wer verdiente es, so jung zu sterben? Der Blick im Wasser erzählte ihm alles Übrige: Sie hatte Angst, große Angst gehabt, ehe sie starb. Sie hatte gewusst, dass es vorbei war, dass sie kein Erbarmen finden würde, dass sie niemals wissen würde, was Altern bedeutete. Woran hatte sie gedacht? An die Vergangenheit oder an die Zukunft? An verpasste Gelegenheiten, an zweite Chancen, die sie nicht bekäme, an nie verwirklichte Pläne, an ihre Liebhaber oder an die große Liebe? Oder einfach nur, dass sie weiterleben wollte? Sie hatte sich mit der wilden Kraft eines Tieres gewehrt, das in die Falle gegangen ist. Aber da war sie schon in dem engen Schnürkorsett gefangen wie eine Spinnenbeute, und an ihrer Haut hatte sie gespürt, wie der Wasserspiegel langsam und unerbittlich anstieg. Während die Panik in ihrem Kopf brüllte wie ein Sturm und sie einfach hätte losschreien wollen, hatte die kleine Taschenlampe das wirkungsvoller als ein Knebel verhindert, und sie hatte nur noch durch die Nase atmen können, die schmerzende Kehle war um den Fremdkörper herum ganz angeschwollen, so dass das Gehirn nicht mehr ausreichend Sauerstoff bekam. Als das Wasser in ihren Mund eindrang, hatte sie bestimmt krampfartig nach Luft geschnappt, und als es ihr in die Nasenlöcher stieg, ihr Gesicht bedeckte und die Hornhaut ihrer weit aufgerissenen Augen überspülte, war aus der Panik blankes Entsetzen geworden …

Plötzlich gingen die Lichter wieder an, und sie zuckten zusammen.

»Verdammt noch mal!«, entfuhr es Espérandieu.

»Erklären Sie mir, Commandant, warum ich Sie mit den Ermittlungen in diesem Fall betrauen sollte.«

Servaz hob den Kopf und sah Castaing an. Der Staatsanwalt steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Als er sie anzündete, knisterte sie leise. Wie ein Totempfahl stand er im strömenden Regen im Scheinwerferlicht. Er musterte Servaz von Kopf bis Fuß.

»Warum? Weil alle von Ihnen erwarten, dass Sie es tun. Weil es das Vernünftigste ist. Weil MANSIEFRAGENWIRD, WARUMSIEESNICHTGETANHABEN, wenn Sie es nicht tun und die Ermittlungen kläglich scheitern.«

Die tief eingesunkenen kleinen Augen funkelten, ohne dass Servaz hätte sagen können, ob es Wut, Belustigung oder eine Mischung aus beidem war. Was in diesem Hünen vor sich ging, war erstaunlich schwer zu durchschauen.

»Cathy d’Humières hat Sie über den grünen Klee gelobt.«

Sein Tonfall verriet unmissverständlich seine Skepsis.

»Sie sagt, Ihre Ermittlungsgruppe sei die beste, mit der sie jemals zusammengearbeitet hat. Kein gerade kleines Kompliment, oder?«

Servaz schwieg.

»Ich will über jede Ihrer Aktionen und jeden Fortschritt bei den Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten werden, ist das klar?«

Er nickte nur.

»Ich übertrage die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Toulouse und rufe umgehend Ihren Vorgesetzten an. Regel Nummer eins: keine Heimlichtuerei und keine ermittlungstaktischen Tricksereien. Anders gesagt, Sie unternehmen nichts ohne meine ausdrückliche vorherige Zustimmung.«

Castaings eindringlicher Blick unter den vorspringenden Augenbrauenbogen suchte nach einem Zeichen der Zustimmung.

»Regel Nummer zwei: Alles, was die Presse angeht, läuft über mich. Sie reden nicht mit Journalisten. Das übernehme ich.«

Sieh an, auch er wollte seine Viertelstunde Ruhm. Andy Warhol hatte mit seinem kurzen Satz einiges angerichtet – seither wollte jeder mindestens einmal im Leben im Rampenlicht stehen: die Schiedsrichter auf den Sportplätzen, die den Bogen etwas überspannten, die Gewerkschaftsbosse, die Unternehmer als Geiseln nahmen, um ihre Arbeitsplätze zu verteidigen, aber auch um ins Fernsehen zu kommen, und die Provinzstaatsanwälte, sobald eine Kamera eingeschaltet wurde.

»Sie hätten bestimmt lieber mit Cathy d’Humières gearbeitet, aber Sie werden sich an mich gewöhnen müssen. Sie werden die Ermittlungen so lange leiten, wie sich der Verdächtige in Polizeigewahrsam befindet. Sobald mir der Verdächtige vorgeführt wird, eröffne ich ein Ermittlungsverfahren. Wenn ich mit Ihrer Arbeit nicht zufrieden bin, wenn die Ermittlungen nicht schnell genug vorankommen oder wenn ich der Ansicht bin, dass Sie sich nicht genug ins Zeug legen, werde ich dafür sorgen, dass der Richter Ihnen die Ermittlungen entzieht und der Fahndungsgruppe der Gendarmerie überträgt. Bis dahin haben Sie freie Hand.«

Er wandte sich ab und ging zu seinem Skoda, der etwas weiter weg geparkt war.

»Super«, sagte Vincent, »wir haben wirklich einen angenehmen Beruf.«

»Zumindest wissen wir, woran wir sind«, kommentierte Samira. »Und was ist das für ein Gericht in Auch?«