9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

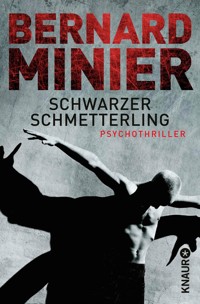

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Commandant Martin Servaz-Thriller

- Sprache: Deutsch

Bei eisiger Dezemberkälte schweben zwei Arbeiter in einer Seilbahn zu einem Wasserkraftwerk in 2000 Meter Höhe. An der Bergstation machen sie eine verstörende Entdeckung: Ein riesiger, bedrohlich schwarzer Schmetterling scheint sich von den schnee- und blutbedeckten Felsen abzuheben. Ein Tierkadaver, grauenvoll inszeniert. Das Werk eines Wahnsinnigen? Am Tatort werden DNA-Spuren des hochintelligenten Serienmörders Julian Hirtmann gefunden. Doch dieser sitzt seit Jahren im Hochsicherheitstrakt einer hermetisch abgeriegelten psychiatrischen Anstalt. Wie konnte der gefährlichste Serientäter Europas am Tatort seine Spuren hinterlassen, obwohl er nie seine Zelle verlassen hat? Noch während Commandant Servaz und die junge Anstaltspsychologin Diane Berg versuchen, das Rätsel um den schwarzen Schmetterling zu lösen, wird der kleine französische Ort von einer kaltblütig inszenierten Mordserie erschüttert, die die Ermittler an den Rand ihrer psychischen Belastbarkeit bringt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 842

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Bernard Minier

Schwarzer Schmetterling

Psychothriller

Aus dem Französischen von Thorsten Schmidt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In Saint Martin herrscht dichtes Schneetreiben, die Welt versinkt im eiskalten, winterlichen Grau. Zwei Arbeiter fahren in den frühen Morgenstunden mit der Seilbahn zum Wasserkraftwerk. In 2000m Höhe machen sie eine verstörende Entdeckung: Ein riesiger, bedrohlich schwarzer Schmetterling scheint sich an der Bergstation von den schnee- und blutbedeckten Felsen abzuheben. Ein Tierkadaver, grauenvoll inszeniert. Das Werk eines Wahnsinnigen?

Am Tatort werden DNA-Spuren des hochintelligenten Serienmörders Julian Hirtmann gefunden. Doch dieser sitzt seit Jahren im Hochsicherheitstrakt einer hermetisch abgeriegelten psychiatrischen Anstalt. Wie konnte der meistgesuchte Serientäter Europas am Tatort seine Spuren hinterlassen, obwohl er nie seine Zelle verlassen hat?

Noch während Commandant Servaz und die junge Anstaltspsychologin Diane Berg versuchen, das Rätsel um den schwarzen Schmetterling zu lösen, wird der kleine französische Ort von einer kaltblütig inszenierten Mordserie erschüttert. Und nichts ist, wie es scheint.

Ein spektakulärer Fall nimmt seinen Lauf, der die Ermittler an den Rand ihrer psychischen Belastbarkeit bringt …

Inhaltsübersicht

Zum Andenken an meinen [...]

Von:

PROLOG

Der Mann, der die Pferde liebte

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Willkommen in der Hölle

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Weiß

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

EPILOG

KLARSTELLUNG

DANKSAGUNG

Zum Andenken an meinen Vater.

Für meine Frau, meine Tochter und meinen Sohn.

Für Jean-Pierre Schamber

und Dominique Matos Ventura,

die den entscheidenden Anstoß gaben.

Von:

Diane Berg

Genf

An:

Dr. Wargnier

Psychiatrische Klinik Wargnier

Saint-Martin-de-Comminges

Lebenslauf von Diane Berg

Psychologin (FSP)

Expertin für Rechtspsychologie (SGFP)

Geburtsdatum: 16. Juli 1976

Staatsangehörigkeit: schweizerisch

Diplome:

2002: Diplom in Klinischer Psychologie, Aufbaustudium an der Universität Genf. Abschlussarbeit: »Triebökonomie, Nekrophilie und Zerstückelung bei Triebmördern«.

1999: Lizenziat in Psychologie, Universität Genf.

Lizenziatsarbeit: »Einige Aspekte von Angststörungen bei acht- bis zwölfjährigen Kindern«.

1995: Abitur am humanistischen Gymnasium

1994: First Certificate of English

Berufserfahrungen:

seit 2003: Privatpraxis für Psychotherapie und Rechtspsychologie, Genf

seit 2001: Assistentin von Dr. Pierre Spitzner an der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften, Universität Genf

1999–2001: Psychologin im Praktikum, Institut für Rechtsmedizin der Universität Genf

Psychologin im Praktikum in der medizinischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Champ-Dollon

Berufsverbände:

International Academy of Law and Mental Health (IALMH)

Genfer Psychologen- und Psychotherapeuten-Verband (GPPV)

Föderation der Schweizer Psychologen (FSP)

Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie (SGFP)

Interessen:

klassische Musik (zehn Jahre Geigenunterricht), Jazz, Lesen

Sportarten: Schwimmen, Laufsport, Tauchen, Höhlenforschung, Fallschirmspringen

PROLOG

Dgdgdgdgdgd – tacktacktack – dgdgdgdgdgd – tacktack

Die Geräusche: das regelmäßige vom Seil und, in Abständen, von den Rädern der Seilbahnstützen, wenn die Rollenbatterie darüber hinwegglitt und die Kabine dabei kurz gerüttelt wurde. Hinzu kam das allgegenwärtige helle Klagen des Windes, das an die Stimmen verzweifelter Kinder erinnerte. Und schließlich die Geräusche der Kabineninsassen, die brüllten, um den Krach zu übertönen. Sie waren zu fünft – Huysmans inklusive.

Dgdgdgdgdgd – tacktacktack – dgdgdgdgdgd – tacktack

»Verdammt, bei diesem Wetter hab ich keinen Bock, da hochzufahren!«, sagte einer von ihnen.

Schweigend wartete Huysmans, dass der untere See auftauchte – tausend Meter unter ihnen, durch das Schneegestöber, das die Kabine umwirbelte. Die Seile wirkten befremdlich schlaff, und sie beschrieben eine doppelte Kurve, die träge im winterlichen Grau versank.

Die Wolken rissen auf. Kurz kam der See zum Vorschein. Einen Moment lang glich er einer Lache unter dem Himmel, einem einfachen Wasserloch zwischen den Gipfeln und den Wolkenbändern, an denen die Grate zupften.

»Was schert uns das Wetter?«, sagte ein anderer. »Wir werden so oder so eine ganze Woche auf diesem verdammten Berg festsitzen!«

Das Wasserkraftwerk von Arruns: eine Reihe von Hallen und Stollen, die siebzig Meter tief in den Fels vorgetrieben worden waren, und das in zweitausend Meter Höhe. Der längste Stollen war elf Kilometer lang. Er leitete Wasser vom oberen See zu den Fallleitungen: Röhren von anderthalb Meter Durchmesser an der steilen Flanke des Berges, die das Wasser des oberen Sees zu den gierigen Turbinen der Hydrogeneratoren im Talgrund hinabsausen ließen. Es gab nur einen einzigen Weg ins Innere des Kraftwerks mitten im Berg: einen Zugangsschacht, dessen Eingang sich in Gipfelnähe befand, dann der Abstieg im Lastenaufzug bis zum Hauptstollen und weiter bei geschlossenen Schiebern auf zweisitzigen Schleppern: eine einstündige Reise ins Herz der Finsternis, durch Gänge mit einer Gesamtlänge von acht Kilometern.

Alternativ transportierte einen der Hubschrauber – das aber nur im Notfall. In der Nähe des oberen Sees war ein Landeplatz angelegt worden, der aber nur bei günstigen Wetterverhältnissen angeflogen werden konnte.

»Joachim hat recht«, sagte der Älteste. »Bei diesem Wetter könnte der Hubschrauber nicht mal landen.«

Sie alle wussten, was das bedeutete: Sobald die Schieber wieder geöffnet wären, würden sich Tausende Kubikmeter Wasser aus dem oberen See tosend in den Stollen ergießen, den sie in einigen Minuten nehmen würden. Bei einem Unfall würde es zwei Stunden dauern, um ihn wieder zu leeren, eine weitere Stunde der Weg mit dem Schlepper durch den Stollen bis zum Zugangsschacht, fünfzehn Minuten der Aufstieg ins Freie, zehn Minuten die Fahrt in der Seilbahnkabine zur Talstation und nochmals dreißig Fahrminuten bis nach Saint-Martin-de-Comminges – sofern die Straße nicht unpassierbar war.

Bei einem Unfall würde es ganze vier Stunden dauern, bis sie ein Krankenhaus erreichten. Und das Kraftwerk war in die Jahre gekommen … Seit 1929 war es jetzt in Betrieb. Jeden Winter, vor der Schneeschmelze, verbrachten sie in völliger Abgeschiedenheit vier Wochen dort oben, um diese vorsintflutlichen Maschinen zu warten und instand zu setzen. Eine beschwerliche und hochgefährliche Arbeit.

Huysmans beobachtete, wie sich, etwa hundert Meter von der Kabine entfernt, ein Adler vom Wind tragen ließ.

Schweigend.

Er ließ den Blick zu dem schwindelerregenden Abgrund aus Eis schweifen, der sich unter dem Kabinenboden erstreckte.

Die drei riesigen Fallleitungsröhren schienen an der Bergflanke zu kleben, wie sie da in den Abgrund hinabtauchten. Das Tal war schon längst nicht mehr in ihrem Blickfeld. Die letzte Seilbahnstütze war dreihundert Meter unter ihnen zu sehen; sie stand dort, wo die Flanke des Berges einen Vorsprung bildete, und zeichnete sich einsam in der Nebelsuppe ab. Jetzt fuhr die Kabine in schnurgerader Linie zum Zugangsschacht hinauf. Sollte das Seil reißen, würde die Kabine etliche Dutzend Meter tief stürzen, bevor sie wie eine geknackte Nuss auf der Felswand zerbarst. Jetzt schwang sie im Sturm hin und her wie ein Korb am Arm einer Hausfrau.

»He, Koch, was gibt’s diesmal zu essen?«

»Jedenfalls kein Bio!«

Nur Huysmans lachte nicht. Er verfolgte mit den Blicken einen gelben Kleinbus auf der Straße zum unteren Kraftwerk. Er gehörte dem Direktor. Dann verschwand auch der Kleinbus aus seinem Blickfeld, verschluckt von den Wolkenbändern, als würde eine Postkutsche von einer Indianerhorde eingeholt.

Jedes Mal, wenn er da hinauffuhr, hatte er das Gefühl, ein Stück grundlegende Wahrheit über sein Leben zu begreifen. In Worte aber hätte er sie nicht fassen können.

Huysmans blickte zum Gipfel hinauf.

Die Bergstation der Kabinenseilbahn – ein Metallgerüst, das an dem betonierten Vorbau vor dem Zugangsschacht verankert war – kam näher. Sobald die Kabine stand, würden die Männer über eine Reihe schmaler Stege und Treppen zu dem Betonbunker gehen.

Der Wind brauste. Draußen dürfte es um die minus zehn Grad haben.

Huysmans kniff die Augen zusammen.

Etwas an der Silhouette des Gerüsts wirkte merkwürdig.

Als ob dort etwas zu viel wäre …

Wie ein Schatten zwischen den Querstreben und Eisenträgern, über die heftige Windstöße hinwegfegten.

Ein Adler, dachte er, ein Adler hat sich in den Seilen und Rollen verfangen.

Nein, Unsinn! Aber genau das war es: ein großer Vogel mit ausgebreiteten Schwingen. Ein Geier vielleicht, der in den Aufbauten hängen geblieben war, nicht mehr aus dem Gewirr von Gittern und Stangen herausgefunden hatte.

»He, schaut mal da!«

Joachims Stimme. Auch er hatte die merkwürdige Gestalt entdeckt. Die anderen wandten sich zu der Plattform um.

»Mein Gott, was ist das denn?«

Das ist jedenfalls kein Vogel, dachte Huysmans.

Eine diffuse Beklemmung stieg in ihm auf. Dieses »Etwas« hing über der Plattform, direkt unter den Seilen und Rollen – als schwebte es in der Luft. Es glich einem riesigen schwarzen Schmetterling, einem düsteren, unheilbringenden Schmetterling, der sich scharf gegen den weißen Hintergrund aus Schnee und Wolken abhob.

»Verdammt noch mal, was soll das denn sein?«

Die Kabine wurde langsamer. Sie erreichten ihr Ziel. Die Gestalt wurde größer.

»Heilige Muttergottes!«

Es war weder ein Schmetterling noch ein Vogel.

Die Kabine hielt an, die Türen glitten automatisch auf.

Eine eisige Bö klatschte ihnen Schneeflocken ins Gesicht. Aber niemand stieg aus. Sie blieben stehen und betrachteten dieses Werk des Wahns und des Todes. Ein Anblick, den sie gewiss nie vergessen würden.

Der Wind heulte um die Plattform herum. Huysmans hörte jetzt keine Kinderschreie mehr, sondern das furchtbare Heulen von Gefolterten, das vom Brüllen des Windes übertönt wurde. Sie wichen einen Schritt ins Innere der Kabine zurück.

Die Angst traf sie mit der Wucht eines fahrenden Schnellzugs. Huysmans stürzte zum Funkhelm und setzte ihn auf.

KRAFTWERK? HIER HUYSMANS! VERSTÄNDIGEN SIE DIE GENDARMERIE! SOFORT! SAGEN SIE IHNEN, SIE SOLLEN SICH BEEILEN! HIER IST EINE LEICHE! DA WAR IRGENDEIN IRRER AM WERK!

TEIL EINS

Der Mann, der die Pferde liebte

1

Die Pyrenäen. In dem Moment, als Diane Berg die Kuppe des Hügels erreichte, sah sie den hoch aufragenden Gebirgszug vor sich.

Eine noch recht weit entfernte weiße Barriere, die sich über den gesamten Horizont hinzog: Wie Wogen brachen sich an diesen mächtigen Felsspornen die davorliegenden Hügel. Ein Raubvogel zog am Himmel seine Kreise.

Der 10. Dezember, neun Uhr morgens.

Wenn man der Straßenkarte auf dem Armaturenbrett Glauben schenken konnte, dann müsste sie die nächste Ausfahrt nehmen und Richtung Süden, nach Spanien, fahren. Ihr uralter Lancia hatte weder ein Navi noch einen Bordcomputer. Sie sah ein Schild über der Autobahn: »Ausfahrt Nr. 17, Montréjeau/Spanien, 1000 m«.

Diane hatte die Nacht in Toulouse verbracht. Ein preiswertes Hotel, ein winziges Zimmer mit einer Nasszelle aus Plastik und einem kleinen Fernseher. In der Nacht war sie durch mehrere Schreie geweckt worden. Mit klopfendem Herzen hatte sie sich ans Kopfende des Bettes gesetzt und die Ohren gespitzt – aber im Hotel war es mucksmäuschenstill geblieben, und sie hatte schon geglaubt, sie hätte geträumt, bis die Schreie von neuem begannen, noch lauter diesmal. Übelkeit überkam sie, bis ihr schließlich klarwurde, dass sich unter ihrem Fenster die Kater balgten. Danach hatte sie nicht mehr richtig einschlafen können. Noch am Vortag war sie in Genf gewesen und hatte ihren Abschied mit Kollegen und Freunden begossen. Sie hatte die Einrichtung ihres Wohnheimzimmers an der Universität betrachtet und sich gefragt, wie wohl das nächste aussehen würde.

Als sie auf dem Parkplatz des Hotels mitten im Schneeregen, der auf die Autos niederging, ihren Lancia aufschloss, war ihr plötzlich bewusst geworden, dass sie soeben ihre Jugend hinter sich ließ. Sie wusste, dass sie in ein oder zwei Wochen ihr früheres Leben vergessen hätte. Und nach ein paar Monaten wäre sie ein ganz anderer Mensch. Machte man sich klar, was für ein Ort in den kommenden zwölf Monaten den Rahmen ihres Lebens bilden würde, konnte es gar nicht anders sein. »Bleib du selbst«, hatte ihr Vater ihr mit auf den Weg gegeben. Als sie den kleinen Parkplatz verließ, um auf die schon jetzt verstopfte Autobahn zu fahren, fragte sie sich, ob die Veränderungen positiv ausfallen würden. Irgendjemand hat gesagt, manche Anpassungen seien Amputationen – da konnte sie nur hoffen, dass es bei ihr anders wäre.

Sie musste ständig an das Institut denken.

An die, die dort eingesperrt waren …

Den ganzen Tag hatte ihr gestern der eine Gedanke keine Ruhe gelassen: Ich schaffe das nicht. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Obwohl ich mich vorbereitet habe und für die Stelle am besten qualifiziert bin, weiß ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Diese Leute werden in mir lesen wie in einem offenen Buch.

Für sie waren es trotz allem Menschen und keine … Monster.

Und doch waren sie genau dies: wahre Bestien, Menschen, die so wenig mit ihr, ihren Eltern und all ihren Bekannten gemeinsam hatten wie ein Tiger mit einer Hauskatze.

Tiger …

Ja, das waren sie: unberechenbar, gefährlich und fähig zu unvorstellbaren Grausamkeiten. Tiger, die im Gebirge eingesperrt waren …

An der Mautstelle merkte sie, dass sie vor lauter Grübeln vergessen hatte, wohin sie das Ticket gelegt hatte. Die Angestellte musterte sie streng, während sie fieberhaft erst das Handschuhfach und dann ihre Handtasche durchwühlte. Dabei bestand kein Grund zur Eile: Weit und breit war sonst kein Auto in Sicht.

Im folgenden Kreisverkehr fuhr sie Richtung Spanien und Gebirge. Nach einigen Kilometern war die Ebene jäh zu Ende. Die ersten Ausläufer der Pyrenäen ragten empor, und neben der Straße wölbten sich sanfte, bewaldete Hügel, die allerdings nicht die geringste Ähnlichkeit mit den gezackten hohen Gipfeln aufwiesen, die sie in der Ferne erblickte. Auch das Wetter änderte sich: Die Schneeflocken fielen dichter.

Hinter einer Kurve erstreckte sich unterhalb der Straße unvermittelt eine Landschaft aus weißen Wiesen, Flüssen und Wäldern. Auf einer Anhöhe sah Diane eine gotische Kathedrale aus einem Marktflecken aufragen. Durch das Hin und Her der Scheibenwischer sah die Landschaft allmählich aus wie eine alte Radierung.

»Die Pyrenäen sind nicht die Schweiz«, hatte Spitzner sie gewarnt.

Am Straßenrand wurden die Schneehaufen immer höher.

Noch bevor sie die Straßensperre erkannte, sah sie durch die Schneeflocken hindurch die Blaulichter blinken. Es schneite immer heftiger. Die Männer von der Gendarmerie schwenkten mitten im Gestöber ihre Stablampen. Diane fiel auf, dass sie bewaffnet waren. Ein Kastenwagen und zwei Motorräder standen im schmutzigen Schnee am Straßenrand, unter hoch aufragenden Fichten. Sie ließ die Seitenscheibe herunter, und sofort benetzten große, flaumige Flocken ihr Gesicht und ihre Kleider.

»Papiere, bitte, Mademoiselle!«

Sie lehnte sich vor, um sie aus dem Handschuhfach zu holen. Sie hörte den knisternden Schwall von Durchsagen aus den Funkgeräten, vermischt mit dem schnellen Quietschen der Scheibenwischer und dem vorwurfsvollen Rattern ihres Auspuffs. Klamme Kälte hüllte ihr Gesicht ein.

»Sind Sie Journalistin?«

»Psychologin. Ich bin auf dem Weg zum Institut Wargnier.«

Der Beamte sah sie durch das offene Fenster prüfend an. Ein großer blonder Typ, der fast eins neunzig groß sein musste. Durch das Knistern der verschiedenen Funkgeräte hindurch hörte sie im Wald den Fluss tosen.

»Was machen Sie hier? Die Schweiz ist ja nicht gerade um die Ecke hier.«

»Das Institut Wargnier ist eine psychiatrische Klinik, und ich bin Psychologin: Sehen Sie den Zusammenhang?«

Er reichte ihr die Papiere.

»In Ordnung. Sie können weiterfahren.«

Als sie wieder anfuhr, fragte sie sich, ob die französische Polizei Autofahrer immer so kontrollierte oder ob etwas passiert war. Die Straße verlief dicht am Ufer des Flusses (einem »Gave«, laut ihrem Reiseführer), der sich hinter den Bäumen durch die Landschaft schlängelte. Unvermittelt wich der Wald einer Ebene, die gut fünf Kilometer breit sein mochte. Eine lange, gerade Allee, gesäumt von verlassenen Campingplätzen, deren Banner traurig im Wind flatterten, hübsche Häuser im Chalet-Stil, eine endlose Reihe von Werbeplakaten, die die Vorzüge der nahen Wintersportorte rühmten …

»IM HINTERGRUND SAINT-MARTIN-DE-COMMINGES, 20863EINWOHNER« – so stand es jedenfalls auf dem in leuchtenden Farben gemalten Schild. Durch die Wolken, die die aufragenden Gipfel über der Stadt verhüllten, brachen hier und da Lichtstreifen, die wie ein Scheinwerfer einen Bergkamm oder das Profil eines Gebirgspasses grell ausleuchteten. Am ersten Kreisverkehr fuhr Diane nicht mehr Richtung »Stadtmitte«, sondern rechts in eine kleine Straße und hinter einem Gebäude entlang, dessen großes Schaufenster in Neonlettern verkündete: Sport & Natur. Auf den Straßen waren ziemlich viele Fußgänger unterwegs, und überall standen parkende Autos. »Das ist kein sehr unterhaltsamer Ort für eine junge Frau.« Die Worte Spitzners fielen ihr wieder ein, als sie, begleitet von dem vertrauten und beruhigenden Geräusch der Scheibenwischer, durch die Straßen fuhr.

Die Straße stieg an. Am Fuß des Hanges erblickte sie kurz die dichtgedrängten Dächer. Der Schnee am Boden verwandelte sich in schwärzlichen Matsch, der gegen den Boden der Karosserie peitschte. »Bist du sicher, dass du dort arbeiten willst? Das ist etwas ganz anderes als in Champ-Dollon.« Champ-Dollon hieß das schweizerische Gefängnis, wo sie nach ihrem Psychologie-Diplom als forensische Gutachterin tätig gewesen war und Sexualstraftäter betreut hatte. Sie hatte dort mit Serienvergewaltigern zu tun gehabt, mit Pädophilen und mit intrafamiliärem sexuellem Missbrauch – ein verwaltungstechnischer Euphemismus für inzestuöse Vergewaltigungen. Sie hatte als Zweitgutachterin auch Glaubwürdigkeitsgutachten über Minderjährige erstellt, die behaupteten, Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein – und hatte mit Schrecken festgestellt, wie sehr ideologische und moralische Vorurteile des Gutachters diese Expertisen verzerren konnten.

»Man hört merkwürdige Geschichten über das Institut Wargnier«, hatte Spitzner gesagt.

»Ich habe mit Dr. Wargnier telefoniert. Er hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht.«

»Wargnier ist ein sehr liebenswürdiger Mensch«, hatte Spitzner zugegeben.

Sie wusste allerdings, dass nicht Wargnier selbst sie empfangen würde, sondern dessen Nachfolger als Leiter der Klinik: Dr. Xavier, der vom Institut Pinel im kanadischen Montréal kam. Wargnier war vor sechs Monaten in den Ruhestand getreten. Er hatte ihre Bewerbung geprüft und ihre Einstellung befürwortet, bevor er sich zurückzog. Im Laufe ihrer vielen Telefonate hatte er sie auch vor den Schwierigkeiten gewarnt, die sie an diesem Arbeitsplatz erwarteten.

»Für eine junge Frau ist es nicht leicht hier, Dr. Berg. Ich meine damit nicht nur die Klinik, sondern die ganze Region. Dieses Tal … Saint-Martin … die Pyrenäen … Comminges. Die Winter sind lang, es gibt wenig Zeitvertreib. Außer natürlich Wintersport, wenn Sie den mögen.«

»Ich bin Schweizerin, vergessen Sie das nicht«, hatte sie gescherzt.

»Da möchte ich Ihnen einen Rat geben: Lassen Sie sich nicht von Ihrer Arbeit auffressen, verschaffen Sie sich Freiräume – und verbringen Sie Ihre Freizeit draußen. Die Klinik ist ein Ort, der auf Dauer … belastend werden kann …«

»Ich werde versuchen, daran zu denken.«

»Noch etwas: Ich werde nicht das Vergnügen haben, Sie zu begrüßen. Darum wird sich mein Nachfolger kümmern, Dr. Xavier aus Montréal. Ein sehr renommierter Praktiker. Er sollte nächste Woche hier eintreffen. Er ist voller Tatendrang. Wie Sie wissen, ist man uns in Kanada, was die Behandlung aggressiver Patienten anlangt, etwas voraus. Es dürfte für Sie interessant sein, Ihre Standpunkte auszutauschen.«

»Das denke ich auch.«

»Ich hätte jedenfalls schon längst einen Stellvertreter einstellen sollen. Ich habe zu wenig delegiert.«

Wieder fuhr Diane unter dem geschlossenen Kronendach der Bäume. Die Straße war nicht weiter angestiegen, sie führte jetzt durch ein bewaldetes schmales Tal, das von einer seltsamen Atmosphäre unheilvoller Gemütlichkeit erfüllt zu sein schien. Diane hatte ihr Fenster einen Spaltbreit geöffnet, und ein durchdringender Geruch nach Laub, Moos, Tannennadeln und nassem Schnee kitzelte sie in der Nase. Das Brausen des nahen Wildbachs überdeckte fast den Lärm des Motors.

»Eine einsame Gegend«, sagte sie laut zu sich selbst, um sich Mut zu machen.

Im Grau dieses Wintermorgens fuhr sie vorsichtig. Die Lichtkegel ihrer Scheinwerfer spießten die Stämme der Tannen und Buchen auf. Eine Stromleitung folgte der Straße; Äste stützten sich darauf, als hätten sie nicht mehr die Kraft, sich selbst zu tragen. Manchmal wich der Wald vor verschlossenen, aufgegebenen Scheunen mit moosbedeckten Schieferdächern zurück.

Etwas weiter weg, hinter einer Kurve, sah sie kurz ein paar Gebäude. Nach der Kurve tauchten sie wieder auf. Mehrere Beton- und Holzhäuser direkt am Waldsaum, mit großen Fensterfronten im Erdgeschoss. Von der Straße ging ein Weg ab, der den Wildbach auf einer Eisenbrücke überquerte und durch eine verschneite Wiese bis zu der Anlage führte. Die baufällig wirkenden Gebäude schienen verlassen. Ohne dass sie begriff, wieso, jagten ihr diese leeren Häuser, die so tief in diesem Tal wie verloren wirkten, einen kalten Schauer über den Rücken.

»COLONIE DE VACANCES DES ISARDS«

Das Schild am Anfang des Weges war verrostet. Noch immer keine Spur von der Klinik. Nicht das kleinste Hinweisschild. Ganz offensichtlich strebte das Institut Wargnier nicht nach Publicity. Diane fragte sich schon, ob sie sich vielleicht verfahren hatte. Die Landkarte im Maßstab 1:25000 lag aufgefaltet auf dem Beifahrersitz. Einen Kilometer und etwa zehn Kurven weiter erblickte sie einen Parkplatz, der von einer steinernen Brüstung gesäumt war. Sie bremste und riss das Lenkrad herum. Der Lancia holperte durch die Pfützen und spritzte dabei wieder Schneematsch hoch. Sie griff nach der Landkarte und stieg aus. Auf der Stelle umhüllte sie die Feuchtigkeit wie ein eiskaltes Leintuch.

Trotz des Schneegestöbers faltete sie die Karte auf. Die Gebäude der Ferienkolonie, an denen sie gerade vorbeigefahren war, waren mit drei kleinen Rechtecken markiert. Sie schätzte die Entfernung ab, die sie zurückgelegt hatte, indem sie der gewundenen Linie der Landstraße folgte. Ein Stück weiter waren noch zwei Rechtecke eingezeichnet, die gemeinsam ein T bildeten, und obwohl sich keinerlei Hinweis auf die Natur der Gebäude fand, konnte es sich kaum um etwas anderes handeln, denn die Straße hörte dort auf, und es gab auf der Karte kein weiteres Symbol.

Sie war ganz nah …

Sie drehte sich um, stapfte zu der niedrigen Mauer – und da waren sie.

Ein Stück flussaufwärts, am anderen Ufer, hoch am Hang: zwei langgestreckte Gebäude aus behauenen Steinen. Trotz der Entfernung erahnte sie ihre Größe. Eine monumentale Architektur. Der gleiche Gigantismus, auf den man im Gebirge immer wieder stieß, bei den Kraftwerken wie bei den Staudämmen und den Hotels aus dem letzten Jahrhundert. Genau das war diese Gegend: die Höhle des Zyklopen. Sieht man einmal davon ab, dass in dieser Höhle nicht ein Polyphem hockte, sondern mehrere.

Diane war niemand, der sich leicht beeindrucken ließ. Sie hatte Gegenden bereist, die Touristen eigentlich meiden sollten, sie praktizierte seit früher Jugend Sportarten, die mit gewissen Risiken verbunden waren: Als Kind wie als Erwachsene war sie immer wagemutig gewesen. Aber irgendetwas an diesem Anblick rief ein flaues Gefühl in ihrem Magen hervor. Es ging nicht um das physische Risiko, nein. Es war etwas anderes … der Sprung ins kalte Wasser …

Sie nahm ihr Handy heraus und wählte eine Nummer. Sie wusste nicht, ob sie hier überhaupt Netz hatte, aber nach dreimaligem Läuten antwortete ihr eine vertraute Stimme.

»Spitzner.«

Gleich fühlte sie sich erleichtert. Die warme, feste und gelassene Stimme hatte sie immer beruhigt, ihre Zweifel verjagt. Es war Pierre Spitzner, ihr Mentor an der Uni, der ihr Interesse an der Rechtspsychologie geweckt hatte. Sein Kompaktseminar SOCRATES über die Rechte von Kindern unter der Schirmherrschaft des europäischen Universitätsnetzwerks »Children’s Rights« hatte sie diesem diskreten, attraktiven Mann nähergebracht, der ein liebevoller Ehemann und Vater von sieben Kindern war. Der bekannte Psychologe hatte sie in der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften unter seine Fittiche genommen; so war aus der Puppe ein hübscher Falter geschlüpft – auch wenn dieses Bild Spitzners anspruchsvollem Intellekt zu abgeschmackt erschienen wäre.

»Diane hier. Stör ich dich?«

»Natürlich nicht! Wie läuft’s denn so?«

»Ich bin noch nicht da … Ich bin noch unterwegs … Ich sehe die Klinik von da, wo ich gerade stehe …«

»Stimmt irgendetwas nicht?«

Verflixt! Selbst am Telefon bemerkte er die leiseste Veränderung ihrer Stimme.

»Nein, alles in Ordnung. Es ist nur … sie wollten diese Typen von der Außenwelt isolieren. Sie haben sie an dem abgelegensten und trostlosesten Ort, den sie finden konnten, eingesperrt. Wenn ich dieses Tal anschaue, bekomme ich eine Gänsehaut …«

Im nächsten Moment bereute sie, dass sie das gesagt hatte. Sie benahm sich wie ein pubertierendes Mädchen, das zum ersten Mal sich selbst überlassen war – oder auch wie eine frustrierte Studentin, die in ihren Doktorvater verliebt ist und alles daransetzt, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bestimmt fragte er sich jetzt, wie sie nur durchhalten wollte, wenn sie schon der Anblick der Gebäude so verschreckte.

»Kopf hoch«, sagte er. »Du hast doch schon jede Menge Sexualstraftäter, Paranoide und Schizophrene erlebt! Das wird dort genau das Gleiche sein.«

»Aber das waren nicht alles Mörder. Eigentlich nur ein Einziger.«

Unwillkürlich sah sie ihn wieder vor sich: schmales Gesicht, honigfarbene Augen, die sie mit der Gier des Triebtäters anstarrten. Kurtz war ein echter Soziopath. Der Einzige, dem sie je begegnet war. Kalt, manipulativ, labil. Vollkommen skrupellos. Er hatte drei verheiratete Frauen vergewaltigt und umgebracht – die jüngste war sechsundvierzig Jahre alt gewesen, die älteste fünfundsiebzig Jahre. Das war sein Ding: reife Frauen. Außerdem Stricke, Bänder, Knebel, Schlingen … Jedes Mal, wenn sie sich bemühte, nicht an ihn zu denken, nistete er sich geradezu in ihre Gedanken ein – mit seinem zweideutigen Lächeln und seinem Raubtierblick. Das erinnerte sie an das Schild, das Spitzner an der Tür zu seinem Büro im ersten Stock des Psychologischen Instituts der Universität befestigt hatte: »DENKEN SIE NICHT AN EINEN ELEFANTEN«.

»Es ist ein bisschen spät, um sich solche Fragen zu stellen, Diane, findest du nicht?«

Das Blut stieg ihr in die Wangen.

»Du packst das, da bin ich mir sicher. Du bist die Traumbesetzung für diese Stelle. Ich sage nicht, dass es leicht sein wird, aber du schaffst das, glaub mir.«

»Du hast recht«, antwortete sie. »Ich verhalte mich lächerlich.«

»Nicht doch! Jeder würde an deiner Stelle genauso reagieren. Ich weiß, was für einen Ruf diese Klinik hat. Aber lass dich davon nicht stören. Konzentrier dich auf deine Arbeit. Und wenn du zu uns zurückkommst, bist du die beste Spezialistin für psychopathische Störungen in der ganzen Schweiz. Ich muss jetzt Schluss machen. Der Dekan erwartet mich, es geht ums Geld. Du weißt, wie er ist: Ich werde mein ganzes Geschick brauchen. Viel Glück, Diane. Halt mich auf dem Laufenden.«

Besetztzeichen. Er hatte aufgelegt.

Stille – gestört nur vom Brausen des Wildbachs. Es legte sich auf sie wie eine nasse Plane. Das dumpfe Klatschen eines mächtigen Schneebrockens, der sich von einem Ast löste, ließ sie zusammenfahren. Sie steckte das Handy in die Tasche ihres Daunenmantels, faltete die Karte zusammen und stieg wieder ins Auto.

Sie stieß zurück und verließ den Parkplatz.

Ein Tunnel. Das Licht der Scheinwerfer wurde von den tropfnassen schwarzen Seitenwänden zurückgeworfen. Keine Beleuchtung, eine Kurve am Ausgang. Zu ihrer Linken überspannte eine kleine Brücke den Gebirgsbach. Und dann endlich das erste Schild, das an einer weißen Schranke befestigt war: »INSTITUT FÜR FORENSISCHE PSYCHIATRIE CHARLES WARGNIER«. Sie bog langsam ab und überquerte die Brücke. Der Weg stieg plötzlich steil an und schlängelte sich durch Tannen und Schneeverwehungen – sie befürchtete, ihre alte Karre würde gleich über den vereisten Hang rutschen. Sie hatte weder Schneeketten noch Winterreifen. Aber schon bald war der Weg weniger abschüssig.

Eine letzte Kurve, und da waren sie, ganz nah.

Sie sank auf ihrem Sitz zusammen, als die Gebäude ihr durch den Schnee, den Nebel und die Wälder entgegenkamen.

11:15 Uhr, Mittwoch, der 10. Dezember.

2

Schneebedeckte Tannenwipfel. Von oben gesehen, aus einer senkrechten, schwindelerregenden Perspektive. Das Band der Straße, das geradlinig und schwarz zwischen denselben nebelverhangenen Tannen verläuft. Die Wipfel rasen wie im Zeitraffer vorbei. Da, tief im Wald, zwischen den Bäumen, fährt ein Jeep Cherokee, käfergroß, am Fuß hoch aufragender Nadelbäume. Seine Scheinwerfer durchdringen die wogenden Dunstschwaden. Der Schneepflug hat an den Seiten hohe Schneewälle aufgetürmt. Jenseits davon versperren weiße Berge den Horizont. Unvermittelt hört der Wald auf. Ein felsiger Steilhang, um den die Straße eine enge Kurve beschreibt, ehe sie an einem schnell strömenden Fluss entlangführt. Der Fluss durchbricht ein kleines Stauwehr, das von brodelndem Wasser überspült wird. Am anderen Ufer öffnet sich im nackten Fels der schwarze Schlund eines Wasserkraftwerks. Auf dem Randstreifen ein Schild:

»SAINT-MARTIN-DE-COMMINGES: LAND DES BÄREN – 7 km«.

Im Vorüberfahren betrachtete Servaz das Schild.

Ein Pyrenäen-Bär, gemalt vor einem Hintergrund aus Bergen und Tannen.

Von wegen Pyrenäen-Bär! Slowenische Bären, denen die Schäfer der Gegend nur allzu gern das Fell über die Ohren gezogen hätten.

Ihrer Meinung nach kamen diese Bären menschlichen Siedlungen zu nahe, wüteten unter den Herden, wurden sogar für den Menschen zu einer Gefahr. Die einzige Spezies, die dem Menschen gefährlich wird, ist der Mensch selbst, dachte Servaz. Im Leichenschauhaus von Toulouse bekam er Jahr für Jahr neue Leichen zu Gesicht. Und sie waren nicht von Bären getötet worden. Sapiens nihil affirmat quod non probet. »Der Weise behauptet nichts, was er nicht beweist«, sagte er sich. Er bremste ab, als die Straße eine Kurve machte und erneut in den Wald eintauchte – aber diesmal waren es keine hohen Nadelbäume, sondern eher ein krauses Unterholz voller Dornengestrüpp. Ganz in der Nähe summte das Wasser des Wildbachs. Er hörte das Geräusch, weil er trotz der Kälte das Fenster einen Spaltbreit geöffnet hatte. Dieser kristalline Gesang übertönte fast die Musik aus dem CD-Player: die Fünfte Symphonie von Gustav Mahler, das Allegro. Eine Musik voller dunkler Angst und fieberhafter Erregung, die haargenau zu dem passte, was ihn erwartete.

Plötzlich, vor ihm: das Blinken von Blaulichtern und Silhouetten mitten auf der Straße, die ihre Stablampen schwangen.

Eine Straßensperre …

Wenn die Gendarmerie nicht wusste, wo sie mit ihren Ermittlungen ansetzen sollte, sperrte sie Straßen. Er erinnerte sich an die Worte von Antoine Canter, der am Morgen in der Kriminalpolizeidirektion von Toulouse zu ihm gesagt hatte:

»Es ist gestern Nacht in den Pyrenäen passiert. Ein paar Kilometer von Saint-Martin-de-Comminges entfernt. Cathy d’Humières hat angerufen. Du hast doch schon mit ihr gearbeitet, oder?«

Canter war ein Hüne, der den harten Akzent des Südwestens sprach, ein ehemaliger Rugbyspieler, der sich wenig um Regeln scherte und seine Gegner im Gedränge gern mal hart rannahm, ein Polizist, der sich von ganz unten bis zum stellvertretenden Direktor der örtlichen Kripo heraufgearbeitet hatte. Die Pockennarben an seinen Wangen glichen den kleinen Kratern, die Regentropfen auf Sand hinterlassen, seine großen Echsenaugen belauerten Servaz. »Es ist passiert? Was ist passiert?«, hatte er ihn gefragt. Canters Mund, in dessen Winkeln weißliche Ablagerungen klebten, hatte sich ein wenig geöffnet: »Keine Ahnung.« Verdutzt hatte Servaz ihn angestarrt: »Wie das?« – »Sie wollte mir am Telefon nichts sagen, nur, dass sie dich erwartet und größtmögliche Diskretion wünscht.« – »Und das war’s?« – »Ja.« Servaz hatte seinen Chef verwirrt angesehen. »Ist in Saint-Martin nicht diese Anstalt?« – »Ja, das Institut Wargnier«, hatte Canter bestätigt, »eine psychiatrische Einrichtung, die in Frankreich, ja in Europa einzigartig ist. Sie verwahren da Mörder, die die Justiz für verrückt erklärt hat.«

Ein ausgebrochener Insasse, der auf der Flucht ein Verbrechen begangen hatte? Das hätte die Straßensperren erklärt. Servaz bremste. Er erkannte unter den Waffen der Gendarmen Maschinenpistolen vom Typ MAT49 und die Pumpgun Browning BPS-SP. Er ließ die Scheibe herunter. Dutzende von Schneeflocken schwirrten durch die eisige Luft. Der Polizist hielt dem Beamten seinen Dienstausweis vor die Nase.

»Wo ist es?«

»Sie müssen rauf zum Wasserkraftwerk.« Der Mann sprach lauter, um das Knistern der Funkgeräte zu übertönen; sein Atem kondensierte zu weißem Dunst. »Etwa zehn Kilometer von hier im Gebirge. Im ersten Kreisverkehr am Eingang von Saint-Martin biegen Sie rechts ab. Im nächsten Kreisverkehr fahren Sie wieder rechts, Richtung ›Lac d’Astau‹. Dann müssen Sie nur noch der Straße folgen.«

»Wer hat diese Straßensperren veranlasst?«

»Die Staatsanwältin. Reine Routine. Wir kontrollieren den Kofferraum und überprüfen die Papiere. Man weiß ja nie.«

»Hmm-hmm«, äußerte Servaz zweifelnd.

Er fuhr wieder los, stellte den CD-Player lauter. Die Hörner des Scherzos hallten im Wageninnern wider. Einen kurzen Moment ließ er die Fahrbahn aus den Augen und griff nach dem kalten Kaffee im Becherhalter. Jedes Mal das gleiche Ritual: Er bereitete sich immer gleich vor. Aus Erfahrung wusste er, dass der erste Tag, die erste Stunde eines neuen Ermittlungsverfahrens entscheidend war. Dass man in dieser Zeit hellwach, konzentriert und offen sein musste. Der Kaffee war zum Wachwerden, die Musik für die Konzentration – und um den Kopf leer zu kriegen. Koffein und Musik … Und heute Tannen und Schnee, sagte er sich, während er mit einem beginnenden Magenkrampf den Straßenrand betrachtete. Servaz war aus tiefster Seele Städter. Das Gebirge wirkte auf ihn wie feindliches Territorium. Dabei erinnerte er sich, dass das durchaus nicht immer so gewesen war – dass sein Vater ihn als Kind jedes Jahr zum Wandern in diese Berge mitgenommen hatte. Als guter Lehrer erklärte ihm sein Vater die Bäume, die Felsen, die Wolken, und der junge Martin Servaz hörte ihm zu, während seine Mutter die Decke auf der Frühlingswiese ausbreitete und den Picknickkorb öffnete und ihren Mann einen »Schulmeister« und eine »Nervensäge« schimpfte. In jenen idyllischen Tagen herrschte auf der Welt die Unschuld. Während er wieder auf die Straße starrte, fragte sich Servaz, ob der eigentliche Grund, aus dem er nie hierher zurückgekehrt war, nicht damit zusammenhing, dass die Erinnerung an diese Täler unabänderlich mit der Erinnerung an seine Eltern verbunden war.

Himmel, wann wirst du da oben endlich mal ausmisten? Dabei war er eine Zeitlang zum Psychoanalytiker gegangen. Doch nach drei Jahren hatte sein Therapeut das Handtuch geworfen: »Tut mir leid, ich wollte Ihnen helfen, aber es geht nicht. Ich habe noch keinen Patienten mit so starkem Widerstand erlebt.« Lächelnd hatte Servaz geantwortet, das mache gar nichts. Im ersten Augenblick hatte er vor allem an die positiven Auswirkungen gedacht, die das Ende der Analyse auf seine Finanzen hätte.

Er sah sich ein weiteres Mal um. Das war also der Rahmen. Fehlte noch das Bild. Canter hatte behauptet, nichts zu wissen. Und Cathy d’Humières, die Oberstaatsanwältin von Saint-Martin, hatte darauf gedrungen, dass er allein kam. Weshalb? Er hatte natürlich geflissentlich verschwiegen, dass ihm das sehr gelegen kam: Er leitete eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe, und seine Leute (sechs Männer und eine Frau, um genau zu sein) hatten alle Hände voll zu tun. Am Vortag hatten sie die Ermittlungen in einer Mordsache an einem Obdachlosen abgeschlossen. Dessen blaugeprügelter Leichnam war halb unter Wasser liegend in einem Teich gefunden worden, unweit der Autobahn, auf der er gerade unterwegs war, in der Nähe der Ortschaft Noé. Innerhalb von nur achtundvierzig Stunden hatten sie die Täter dingfest gemacht: Der etwa sechzig Jahre alte Obdachlose war einige Stunden vor seinem Tod in Gesellschaft von drei Jugendlichen aus dem Ort gesehen worden. Der älteste war siebzehn Jahre alt, der jüngste zwölf. Zunächst hatten sie alles abgestritten, aber dann hatten sie doch recht schnell gestanden. Kein Motiv. Und keine Reue. Der Älteste hatte nur gesagt: »Das war doch Abschaum der Gesellschaft, ein Nichtsnutz …« Keiner von ihnen war bei der Polizei oder beim Jugend- oder Sozialamt bekannt. Jugendliche aus gutem Haus. Durchschnittliche schulische Leistungen, kein schlechter Umgang. Ihre Abgestumpftheit hatte allen, die an den Ermittlungen beteiligt waren, das Blut in den Adern gefrieren gelassen. Servaz erinnerte sich noch gut an ihre pausbäckigen Gesichter, ihre großen, klaren und aufmerksamen Augen, die ihn ohne Furcht, ja sogar herausfordernd anstarrten. Er hatte versucht herauszufinden, wer von ihnen die anderen aufgestachelt hatte, denn bei einem derartigen Verbrechen gab es immer einen Rädelsführer. Und er glaubte, ihn gefunden zu haben. Es war nicht der Älteste, sondern der Mittlere. Ein Junge, der paradoxerweise den Namen Clément trug, vom lateinischen »clemens« – Milde.

»Wer hat uns hingehängt?«, hatte der Junge in Gegenwart seines bestürzten Anwalts gefragt, dem er, wie es sein Recht war, zuvor jedes Gespräch verweigert hatte, mit der Begründung, sein Anwalt sei »durchgeknallt«.

»Die Fragen stelle hier ich«, hatte der Polizist gesagt.

»Ich wette, die alte Schmitz war’s, diese Nutte.«

»Immer schön ruhig. Pass auf, wie du redest«, hatte ihm der Anwalt geraten, den sein Vater engagiert hatte.

»Du bist hier nicht auf dem Schulhof«, hatte Servaz bemerkt. »Weißt du, was euch droht, dir und deinen Kumpels?«

»Das ist doch etwas verfrüht«, hatte der Anwalt halbherzig protestiert.

»Dieser Schlampe fick ich ins Hirn. Die mach ich alle, dieses Miststück.«

»Hör auf zu fluchen!«, hatte ihn der Anwalt entnervt angefahren.

»Jetzt hör mir mal gut zu.« Servaz hatte allmählich genug. »Euch drohen zwanzig Jahre Knast. Rechne selbst: Wenn du rauskommst, bist du ein alter Mann.«

»Bitte«, hatte der Anwalt gesagt, »keine …«

»So alt wie du, meinst du das? Wie alt bist du? Dreißig? Vierzig? Nicht übel, deine Samtjacke! Muss ganz schön was wert sein! Was quatscht ihr da? Wir waren das nicht! Wir haben nichts getan, verdammt! Ehrlich. Seid ihr übergeschnappt, oder was?«

Ein unauffälliger Jugendlicher, hatte sich Servaz gesagt, um die Wut, die in ihm aufstieg, zu entschärfen. Der noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Auch in der Schule hatte er keinen Ärger gemacht. Der Anwalt war kreidebleich, er triefte vor Schweiß.

»Du bist hier nicht in einer Fernsehserie«, hatte Servaz mit ruhiger Stimme gesagt. »Du wirst nicht ungeschoren davonkommen. Die Beweise sind eindeutig. Wenn hier jemand übergeschnappt ist, dann du!«

Jeder andere hätte jetzt irgendeine Regung gezeigt. Aber nicht dieser Junge namens Clément; der Junge namens Clément schien sich der Tragweite der Straftaten, die ihm zur Last gelegt wurden, nicht bewusst zu sein. Servaz hatte schon Artikel darüber gelesen, über diese Minderjährigen, die vergewaltigten, töteten und folterten – und die die Abscheulichkeit ihrer Taten nicht im Geringsten ermessen konnten. Als ginge es um ein Video- oder Rollenspiel, das eben ein bisschen aus dem Ruder gelaufen war. Bis jetzt hatte er nicht daran glauben wollen. Übertreibungen von Journalisten. Und plötzlich war er selbst mit diesem Phänomen konfrontiert. Erschreckender noch als die Gleichgültigkeit dieser drei jungen Mörder war der Umstand, dass solche Taten fast schon alltäglich geworden waren. Die Welt war zu einem riesigen Feld für immer verrücktere Experimente geworden, die Gott, der Teufel oder der Zufall ausheckten.

Als Servaz gestern nach Hause gekommen war, hatte er sich zuerst lange die Hände gewaschen, anschließend hatte er sich ausgezogen und war zwanzig Minuten unter der Dusche geblieben, bis nur noch lauwarmes Wasser kam – eine Art Entgiftung. Anschließend hatte er seinen Juvenal aus dem Bücherregal genommen und die dreizehnte Satire aufgeschlagen: »Gibt es ein Fest, ein einziges, das so heilig wäre, dass es den Gaunern, den Betrügern, den Dieben, den gemeinen Verbrechern, den Halsabschneidern, den Giftmördern, den Geldgeiern eine Verschnaufpause gönnte? Ehrliche Menschen gibt es nur wenige, gerade mal so viele, wie Theben Tore hat, wenn man ganz genau zählt.«

Diese Jungs haben wir zu dem gemacht, was sie sind, hatte er sich gesagt, als er das Buch zuklappte. Was haben sie für eine Zukunft? Keine. Alles geht den Bach runter. Die Gauner füllen sich die Taschen und setzen sich im Fernsehen in Szene, während die Eltern dieser Jungs ihren Arbeitsplatz verlieren und in den Augen ihrer Kinder als Versager dastehen. Weshalb lehnten sie sich nicht auf? Weshalb steckten sie statt Bussen und Schulen nicht die Luxusboutiquen, die Banken, die Villen der Mächtigen in Brand?

Ich denke schon wie ein alter Mann, hatte er sich im Nachhinein gesagt. Hing es damit zusammen, dass er in einigen Wochen vierzig wurde? Er hatte es seinem Ermittlungsteam überlassen, sich um die drei Jungs zu kümmern. Diese Abwechslung kam ihm gelegen – auch wenn er nicht wusste, was ihn erwartete.

Den Angaben des Gendarmen folgend, umfuhr er Saint-Martin. Unmittelbar nach dem zweiten Kreisverkehr stieg die Straße steil an, und er sah die weißen Dächer der Stadt unter sich. Er hielt auf dem Seitenstreifen und stieg aus. Die Stadt war größer, als er gedacht hatte. Durch das winterliche Grau konnte er kaum die großen Schneefelder erkennen, die er gerade durchfahren hatte, ebenso wenig wie ein Industriegebiet und die Campingplätze im Osten, auf der anderen Seite des Flusses. Es gab auch mehrere Siedlungen mit Sozialwohnungen, die aus niedrigen, langgestreckten Gebäuden bestanden. Das Stadtzentrum mit seinem Gassengewirr breitete sich am Fuß des höchsten Berges hier aus. Auf den von Tannen bedeckten Hängen zog eine Doppelreihe von Kabinenbahnen eine vertikale Bruchlinie in den Wald.

Der Nebel und die Schneeflocken erzeugten eine Distanz zwischen der Stadt und ihm, die die Details ausradierte – und er sagte sich, dass sich Saint-Martin nicht ohne weiteres öffnen würde, dass es eine Stadt war, der man sich von der Seite und nicht frontal nähern musste.

Er stieg wieder in seinen Jeep, die Straße führte weiter bergauf. Man sah, wie üppig hier im Sommer alles wuchs: Die Überfülle an Gras, Hecken und Moosen konnte selbst der Schnee im Winter nicht überdecken. Und überall hörte man die Geräusche von fließendem Wasser: Quellen, Wildbäche und Rinnsale … Mit heruntergelassenem Fenster durchquerte er ein oder zwei Dörfer, wo die Hälfte der Häuser unbewohnt zu sein schien. Ein weiteres Schild: »WASSERKRAFTWERK, 4 km«.

Die Tannen verschwanden. Der Nebel ebenfalls. Keinerlei Vegetation mehr, nur noch mannshohe Eiswände am Straßenrand und ein gleißendes Nordlicht. Er schaltete den Cherokee in den Glatteis-Gang.

Schließlich tauchte das Kraftwerk auf, das im typischen Baustil des Industriezeitalters errichtet worden war: ein gigantisches Gebäude aus Quadersteinen mit hohen, schmalen Fenstern, gekrönt von einem großen Schieferdach, auf dem mächtig der Schnee lastete. Dahinter setzten drei riesige Röhren zum Sturm auf den Berg an. Auf dem Parkplatz waren viele Menschen. Fahrzeuge, Männer in Uniform – und Journalisten. Ein Übertragungswagen des regionalen Fernsehsenders mit einer großen Parabolantenne auf dem Dach und mehrere Zivilfahrzeuge der Polizei. Hinter den Windschutzscheiben erkannte Servaz Presseabzeichen. Außerdem standen dort ein Landrover, drei Peugeot 306 Kombi und drei Transit-Kastenwagen, alle in den Farben der Gendarmerie, sowie ein Kastenwagen mit Hochdach, in dem er den Laborwagen der Spurensicherung von der Gendarmerie Pau erkannte. Auf der Landestelle wartete außerdem ein Hubschrauber.

Bevor er ausstieg, betrachtete er sich kurz im Rückspiegel. Er hatte Schatten unter den Augen und leicht eingefallene Wangen, wie immer – er sah so aus wie jemand, der die ganze Nacht durchgefeiert hatte, was aber nicht der Fall gewesen war –, aber er sagte sich auch, dass ihn niemand schon auf vierzig schätzen würde. Mit den Fingern fuhr er sich notdürftig durch das dichte braune Haar, rieb sich den Zweitagebart, um wach zu werden, und zog seine Hose hoch. Herrgott noch mal, er war noch dünner geworden!

Einige Flocken strichen zärtlich über seine Wangen, aber das war nichts im Vergleich zu dem dichten Schneetreiben im Tal. Es war sehr kalt. Er hätte sich wärmer anziehen sollen, sagte er sich. Die Journalisten, die Kameras und die Mikrophone richteten sich auf ihn – aber niemand erkannte ihn, und ihre Neugierde legte sich gleich wieder. Er ging auf das Gebäude zu, stieg drei Stufen hinauf und zeigte seinen Dienstausweis vor.

»Servaz!«

In der Halle dröhnte seine Stimme wie eine Schneekanone. Er wandte sich der Gestalt zu, die auf ihn zukam. Eine hochgewachsene, schlanke Frau um die fünfzig, die elegant gekleidet war. Sie hatte blondgefärbtes Haar und trug einen Alpakamantel, über den sie einen Schal geworfen hatte. Catherine d’Humières hatte sich persönlich vor Ort begeben, statt einen ihrer Stellvertreter zu schicken: Ein Adrenalinstoß durchfuhr Servaz.

Ihr Profil und ihre funkelnden Augen verliehen ihr etwas Raubvogelartiges. Leute, die sie nicht kannten, fühlten sich von ihr eingeschüchtert. Leute, die sie kannten, ebenfalls. Jemand hatte einmal zu Servaz gesagt, ihre Spaghetti alla puttanesca seien köstlich. Servaz fragte sich, welche Zutaten sie dafür verwendete. Menschenblut? Sie gab ihm kurz die Hand – ein kalter, kräftiger Händedruck wie von einem Mann.

»Was für ein Sternzeichen sind Sie gleich noch, Martin?«

Servaz lächelte. Schon bei ihrer ersten Begegnung, als er gerade seinen Dienst bei der Mordkommission in Toulouse angetreten hatte und sie noch eine einfache Staatsanwältin unter anderen war, hatte sie ihm diese Frage gestellt.

»Steinbock.«

Sie tat so, als würde sie sein Lächeln nicht bemerken.

»Das erklärt Ihr besonnenes, kontrolliertes und gelassenes Naturell, nicht wahr?« Sie musterte ihn eingehend. »Wir werden sehen, ob Sie danach immer noch so kontrolliert und gelassen sind.«

»Wonach?«

»Kommen Sie, ich werde Sie vorstellen.«

Sie ging ihm durch die Halle voraus. Ihre Schritte hallten in dem riesigen Saal wider. Für wen hatte man nur mitten im Gebirge all diese Bauten errichtet? Für ein zukünftiges Geschlecht von Übermenschen? Es waren steinerne Zeugnisse des unbedingten Glaubens an eine strahlende, gigantische industrielle Zukunft, eines Fortschrittsoptimismus, der längst vergangen war, sagte er sich. Sie steuerten auf einen verglasten Büroraum zu. Im Innern standen Aktenschränke aus Metall und etwa zehn Schreibtische. Sie schlängelten sich zwischen den Möbeln hindurch und traten zu einer kleinen Gruppe in der Mitte des Raumes. D’Humières stellte alle einander vor: Capitaine Rémi Maillard, Chef der Gendarmeriebrigade von Saint-Martin, und Capitaine Irène Ziegler von der Kriminaltechnik bei der Gendarmerie in Pau, der Bürgermeister von Saint-Martin – klein, breitschultrig, Löwenmähne und zerfurchtes Gesicht – und der Direktor des Wasserkraftwerks, ein Ingenieur, der auch wie ein typischer Ingenieur aussah: kurzes Haar, Brille und sportlicher Look mit seinem Rollkragenpulli und dem gefütterten Anorak.

»Ich habe Commandant Servaz gebeten, uns zu helfen. Als ich Staatsanwältin in Toulouse war, habe ich mit seiner Dienststelle zusammengearbeitet. Sein Team hat uns geholfen, mehrere schwierige Fälle zu lösen.«

»… hat uns geholfen …« Das war mal wieder typisch für d’Humières. Immer wollte sie die erste Geige spielen. Aber schon im nächsten Moment sagte er sich, dass es etwas ungerecht war, so zu denken: Er hatte in ihr eine Frau gefunden, die ihren Beruf liebte – und die weder Zeit noch Mühe scheute. Er schätzte das. Servaz mochte entschlossene, seriöse Leute. Er selbst gehörte auch zu dieser Kategorie: gewissenhaft, beharrlich und vermutlich langweilig.

»Commandant Servaz und Capitaine Ziegler werden die Ermittlungen gemeinsam leiten.«

Servaz sah, wie das schöne Gesicht von Capitaine Ziegler seinen Glanz verlor. Ein weiteres Mal dachte er bei sich, dass es sich um einen bedeutenden Fall handeln müsse. Ermittlungen, die gemeinsam von Polizei und Gendarmerie durchgeführt werden sollten: Das würde zu einer unerschöpflichen Reihe von Konflikten, Rivalitäten und der Unterdrückung von Beweisstücken führen – aber es entsprach auch dem Zeitgeist. Zudem war Cathy d’Humières auch ehrgeizig genug, um den politischen Aspekt der Dinge nie aus dem Auge zu verlieren. Sie hatte rasch Karriere gemacht: Staatsanwältin, Erste Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin … Vor fünf Jahren war sie an die Spitze der Staatsanwaltschaft von Saint-Martin berufen worden, und Servaz war überzeugt, dass sie nicht auf halbem Weg stehenbleiben wollte: Die Staatsanwaltschaft von Saint-Martin war zu klein, zu weit weg von den bedeutenden politischen Ereignissen, als dass diese Position ihren brennenden Ehrgeiz auf Dauer hätte befriedigen können. Er war sich absolut sicher, dass sie in ein oder zwei Jahren an die Spitze eines bedeutenden Gerichts ernannt werden würde.

»Wurde die Leiche hier im Kraftwerk gefunden?«, fragte er.

»Nein«, antwortete Maillard, »dort oben.« Er deutete mit dem Finger zur Decke. »An der Endstation der Seilbahn in zweitausend Meter Höhe.«

»Wer benutzt die Seilbahn?«

»Die Arbeiter, die die Maschinen dort oben warten«, antwortete der Direktor des Kraftwerks. »Es ist eine Art unterirdische Fabrik, die autonom funktioniert. Sie leitet das Wasser aus dem oberen See in die drei Fallleitungen, die man von außen sieht. Normalerweise kann man nur per Seilbahn dorthin gelangen. Es gibt auch noch einen Hubschrauberlandeplatz – allerdings ausschließlich für medizinische Notfälle.«

»Kein Weg, keine Straße?«

»Es gibt einen Pfad, der im Sommer begehbar ist. Aber im Winter liegt er unter einer meterdicken Schneeschicht.«

»Wollen Sie damit sagen, dass der Täter die Seilbahn benutzt haben muss? Wie funktioniert sie?«

»Ganz einfach: Man braucht einen Schlüssel und drückt einen Knopf, um sie in Gang zu setzen. Und wenn es ein Problem gibt, drückt man einen großen roten Knopf, um alles anzuhalten.«

»Der Schrank mit den Schlüsseln steht hier«, schaltete sich Maillard ein und deutete auf einen Metallkasten an der Wand, der mit Siegeln versehen worden war. »Er ist aufgebrochen worden. Die Leiche wurde an der letzten Seilbahnstütze aufgehängt, ganz oben. Es steht außer Zweifel, dass der oder die Täter die Seilbahn genommen haben, um sie zu transportieren.«

»Keine Fingerabdrücke?«

»Jedenfalls keine sichtbaren. Es gibt Hunderte verborgener Abdrücke in der Kabine. Die haben wir ins Labor geschickt. Wir sind dabei, zum Vergleich sämtlichen Mitarbeitern Fingerabdrücke abzunehmen.«

Er nickte.

»In welchem Zustand war die Leiche?«

»Der Kopf wurde abgetrennt. Und sie wurde gehäutet: Die abgezogene Haut wurde zu beiden Seiten des Körpers flügelartig aufgespannt. Sie werden das auf dem Video sehen: eine wirklich makabre Inszenierung. Die Arbeiter haben sich noch nicht davon erholt.«

Servaz starrte den Gendarmen an, all seine Sinne waren plötzlich hellwach. Selbst wenn äußerste Brutalität heute allgegenwärtig war, war dies hier alles andere als ein alltäglicher Fall. Ihm fiel auf, dass Irène Ziegler nichts sagte, sondern nur aufmerksam zuhörte.

»Ein Make-up?« Er winkte mit der Hand. »Wurden die Fingerspitzen abgeschnitten?«

Im Polizeijargon bedeutete »Make-up«, dass die Identifizierung des Opfers dadurch erschwert werden sollte, dass die Organe entfernt wurden, die gewöhnlich für die Identifizierung benutzt werden: Gesicht, Finger, Zähne …

Der Beamte riss weit die Augen auf.

»Wie … hat man es Ihnen denn nicht gesagt?«

Servaz runzelte die Stirn.

»Was gesagt?«

Er sah, wie Maillard zuerst Ziegler und dann der Staatsanwältin einen erschrockenen Blick zuwarf.

»Die Leiche«, stammelte der Gendarm.

Servaz spürte, wie er die Geduld verlor – aber er wartete ab, wie es weiterging.

»Es handelt sich um ein Pferd.«

»EIN PFERD? …«

Ungläubig blickte Servaz die anderen an.

»Ja. Ein Pferd. Ein etwa einjähriges Vollblut nach allem, was man weiß.«

Servaz wandte sich an Cathy d’Humières.

»Sie haben mich wegen eines Pferdes kommen lassen?«

»Ich dachte, Sie wüssten es«, verteidigte sie sich. »Hat Ihnen Canter denn nichts gesagt?«

Servaz erinnerte sich, wie Canter in seinem Büro den Ahnungslosen gespielt hatte. Er wusste es. Und er wusste auch, dass Servaz diesen Weg wegen eines Pferdes nicht auf sich genommen hätte, wo er den Mord an dem Obdachlosen am Hals hatte.

»Ich hab drei Jungs, die einen Obdachlosen abgeschlachtet haben, und Sie lassen mich wegen eines Gauls kommen?«

D’Humières’ Antwort kam wie aus der Pistole, verständnisvoll, aber bestimmt:

»Nicht irgendein Pferd. Ein Vollblut. Ein sehr wertvolles Tier, das wahrscheinlich Eric Lombard gehört.«

Das ist es also!, dachte er. Eric Lombard, der Sohn von Henri Lombard, Enkel von Edouard Lombard … Eine Dynastie von Finanziers, Industriekapitänen und Unternehmern, die seit sechzig Jahren über diese Gegend der Pyrenäen, das Departement und die gesamte Region herrschte. Und das natürlich mit unbeschränktem Zugang zu allen Vorzimmern der Macht. In diesem Land waren die Vollblutpferde von Eric Lombard bestimmt wichtiger als ein ermordeter Obdachloser.

»Und vergessen wir nicht, dass sich nicht weit von hier eine psychiatrische Anstalt befindet, in der gemeingefährliche Psychopathen untergebracht sind. Wenn das einer von ihnen war, heißt das, er ist gegenwärtig auf freiem Fuß.«

»Das Institut Wargnier … Haben Sie schon angerufen?«

»Ja, sie haben gesagt, ihnen fehlt keiner ihrer Insassen. Und ohnehin darf keiner von ihnen die Anstalt auch nur vorübergehend verlassen. Angeblich ist es auch unmöglich, heimlich abzuhauen, so drakonisch sind die Sicherheitsmaßnahmen – mehrere Schutzzäune, biometrische Sicherheitsmaßnahmen, sorgfältig ausgewählte Mitarbeiter und so weiter … Wir werden das natürlich alles überprüfen. Aber die Klinik hat einen ausgezeichneten Ruf – aufgrund der Bekanntheit und der … Eigenart … ihrer Insassen.«

»Ein Pferd!«, wiederholte Servaz fassungslos.

Aus den Augenwinkeln sah er, wie Capitaine Irène Ziegler endlich ihre Zurückhaltung ablegte und flüchtig lächelte. Dieses Lächeln, das er als Einziger bemerkte, dämpfte seine aufkeimende Verärgerung. Irène Ziegler hatte olivgrüne Augen, und unter ihrer Uniformkappe ragten hochgesteckte blonde Haare hervor, die er sich als sehr verlockend ausmalte. Ihre Lippen trugen nur einen Hauch von Rot.

»Was sollen dann all diese Straßensperren?«

»Solange wir nicht völlig sicher sind, dass keiner der Insassen aus dem Institut Wargnier ausgebrochen ist, werden sie nicht aufgehoben«, antwortete d’Humières. »Ich will mir keine Nachlässigkeit vorwerfen lassen.«

Servaz sagte nichts. Aber er dachte sich seinen Teil. D’Humières und Canter hatten Anweisungen von weit oben erhalten. Es war immer das Gleiche. Auch wenn beide kompetente Vorgesetzte waren – den meisten Karrieristen in den Staatsanwaltschaften und Ministerien weit überlegen –, hatten sie, wie die anderen, ein sehr empfindliches Gespür für drohende Gefahren entwickelt. Irgendjemand von der obersten Führungsebene, vielleicht sogar der Minister persönlich, war auf die blendende Idee gekommen, diesen ganzen Zirkus zu veranstalten, um Eric Lombard einen Gefallen zu tun, weil er mit einigen höchsten Amtsträgern der Republik befreundet war.

»Und Lombard? Wo ist er?«

»In den USA, auf Geschäftsreise. Wir wollen sicher sein, dass es sich tatsächlich um eines seiner Pferde handelt, bevor wir ihn verständigen.«

»Einer seiner Verwalter hat uns heute Morgen gemeldet, dass eines ihrer Tiere verschwunden ist«, erklärte Maillard. »Seine Box war leer. Die Beschreibung passt auf das tote Pferd. Er müsste jeden Moment da sein.«

»Wer hat das Pferd gefunden? Die Arbeiter?«

»Ja, als sie hochgefahren sind, heute Morgen.«

»Sind sie oft da oben?«

»Mindestens zweimal im Jahr: zu Beginn des Winters und vor der Schneeschmelze«, antwortete der Direktor des Kraftwerks. »Die Anlage ist alt, die Maschinen sind marode. Sie müssen regelmäßig gewartet werden, auch wenn sie automatisch funktionieren. Zum letzten Mal waren sie vor drei Monaten da oben.«

Servaz bemerkte, dass Irène Ziegler ihn nicht aus den Augen ließ.

»Ist der Todeszeitpunkt bekannt?«

»Nach den ersten Erkenntnissen muss es in der vergangenen Nacht passiert sein«, sagte Maillard. »Die Autopsie wird uns genauere Aufschlüsse liefern. Jedenfalls hat es den Anschein, dass der- oder diejenigen, die das Pferd da oben aufgehängt haben, wussten, dass die Arbeiter bald hochfahren würden.«

»Wird das Kraftwerk denn nachts nicht überwacht?«

»Doch, von zwei Wachleuten. Ihr Raum liegt am Ende dieses Gebäudes. Sie sagen, sie hätten nichts gesehen und nichts gehört.«

Servaz zögerte. Wieder runzelte er die Stirn.

»Ein Pferd lässt sich doch nicht einfach so transportieren, auch wenn es tot ist. Da braucht man mindestens einen Anhänger. Einen Van. War da kein Besucher, kein Fahrzeug? Nichts? Vielleicht haben sie ja geschlafen und wollen es nicht zugeben? Oder vielleicht haben sie sich ein Spiel im Fernsehen angeschaut. Oder einen Film. Den Kadaver in die Kabine einzuladen, hochzufahren, ihn dort aufzuhängen, wieder runterzufahren – das dauert. Wie viele Personen braucht man überhaupt, um ein Pferd rumzuschleppen? Macht die Seilbahn keinen Lärm, wenn sie läuft?«

»Doch.« Zum ersten Mal meldete sich Capitaine Ziegler zu Wort. »Man kann ihn unmöglich überhören.«

Servaz wandte sich um. Irène Ziegler stellte sich die gleichen Fragen wie er. Irgendetwas stimmte nicht.

»Haben Sie eine Erklärung?«

»Noch nicht.«

»Wir müssen sie getrennt vernehmen«, sagte er. »Noch heute, bevor man sie wieder gehen lässt.«

»Wir haben sie bereits getrennt«, antwortete Ziegler ruhig und bestimmt. »Sie befinden sich in zwei verschiedenen Zimmern unter strenger Bewachung. Sie … haben noch auf Sie gewartet.«

Servaz bemerkte den eiskalten Blick, den Ziegler auf d’Humières warf. Plötzlich fing der Boden an zu beben. Es kam ihm so vor, als würden die Erschütterungen auf das ganze Gebäude übergreifen. In einem kurzen Moment der Verwirrung dachte er an eine Lawine oder an ein Erdbeben, ehe ihm klarwurde, dass das die Seilbahn war. Ziegler hatte recht: Man konnte den Lärm nicht überhören. Die Tür zu dem gläsernen Büro ging auf.

»Sie kommen herunter«, verkündete ein Gendarm.

»Wer?«, fragte Servaz.

»Die Kriminaltechniker«, erklärte Ziegler, »mit dem Kadaver in der Kabine. Sie sind mit ihrer Arbeit dort oben fertig.«

Der Laborwagen gehörte den Kriminaltechnikern. Er war ausgerüstet mit fotografischem Material, Kameras und Musterkoffern für die Entnahme biologischer und sonstiger Proben, die versiegelt und anschließend ans Nationale Kriminologische Forschungsinstitut der Gendarmerie in Rosny-sous-Bois bei Paris geschickt wurden. Wahrscheinlich gab es im Wagen auch einen Kühlschrank für die organischen Proben, die sich am schnellsten zersetzten. Und dieser ganze Aufwand für ein Pferd.

»Also los«, sagte er. »Ich will den Star des Tages sehen, den Gewinner des Großen Preises von Saint-Martin.«

Als Servaz herauskam, staunte er, wie viele Journalisten da waren. Wenn ein Mensch ermordet worden wäre, wäre das verständlich gewesen, aber für ein totes Pferd! Die kleinen privaten Unannehmlichkeiten eines Milliardärs wie Eric Lombard schienen zu einem Thema geworden zu sein, für das sich die Klatschpresse interessierte wie ihre Leser.

Beim Gehen gab er sich größte Mühe, zu verhindern, dass seine Schuhe durch den Schneematsch beschmutzt wurden, und wieder spürte er, dass ihn Capitaine Ziegler dabei genau beobachtete.

Und dann, plötzlich, sah er es.

Wie eine Vision der Hölle … einer Hölle aus Eis …

Trotz seines Widerwillens zwang er sich dazu, hinzusehen. Der Pferdekadaver war mit breiten Tragegurten an einem großen Palettenwagen für Schwerlasten befestigt, der über einen kleinen Motor und pneumatische Hebeböcke verfügte. So eine Hebebühne, sagte sich Servaz, hatten vielleicht auch die benutzt, die das Tier dort oben aufgehängt hatten … Sie stiegen gerade aus der Kabine aus. Servaz fiel auf, dass sie geräumig war. Er dachte wieder an die Erschütterungen eben. Wie war es möglich, dass die Wachleute nichts bemerkt hatten?

Jetzt wandte er seine Aufmerksamkeit widerwillig dem Pferd zu. Er verstand nichts von Pferden, aber dieses hier schien ihm sehr schön gewesen zu sein. Sein langer Schweif bestand aus einem Büschel glänzender schwarzer Haare, dunkler als sein Fell, das die Farbe von Röstkaffee hatte und kirschrot schimmerte. Das prächtige Tier schien aus einem glatten, polierten exotischen Holz geschnitzt zu sein. Die Beine waren genauso kohlschwarz wie der Schweif und das, was von seiner Mähne übrig war. Eine Unmenge von Eisklümpchen hüllte den Kadaver in ein weißes Gewand. Servaz schätzte, dass es dort oben noch um einige Grad kälter sein musste als hier unten, wo die Temperatur bereits unter null gesunken war. Vielleicht hatten die Gendarmen einen Schneidbrenner oder einen Lötkolben benutzt, um das Eis um die Bänder zum Schmelzen zu bringen. Abgesehen davon war das Pferd nur noch eine riesige offene Wunde – und zwei große abgelöste Hautlappen hingen wie angelegte Flügel an den Flanken herab.

Schwindelerregendes Entsetzen hatte die Umstehenden gepackt.

Da, wo die Haut abgezogen worden war, trat das Fleisch nackt hervor – jeder einzelne Muskel war deutlich zu erkennen, wie auf einer anatomischen Zeichnung. Servaz warf einen flüchtigen Blick in die Runde: Ziegler und Cathy d’Humières waren kreidebleich; der Kraftwerksdirektor sah aus, als hätte er ein Gespenst gesehen. Servaz selbst fand den Anblick unerträglich. Mit Bestürzung wurde ihm klar, dass er sich an den Anblick menschlichen Leids so sehr gewöhnt hatte, dass ihn das Leid eines Tieres stärker erschütterte und aufwühlte.

Und dann war da der Kopf. Oder vielmehr sein Fehlen, mit der großen offenen Wunde am Hals. Diese Verstümmelung verlieh der Gestalt etwas Unheimliches, das kaum zu ertragen war. Wie ein Kunstwerk, das den Wahnsinn seines Schöpfers hinausschrie. Tatsächlich war dies unbestreitbar das Werk eines Verrückten – und unwillkürlich musste Servaz wieder an das Institut Wargnier denken: Die Verbindung drängte sich geradezu auf, auch wenn der Direktor versicherte, dass keiner der Insassen habe ausbrechen können.

Instinktiv räumte er ein, dass die Besorgnis von Cathy d’Humières begründet war: Hier ging es nicht bloß um die Tötung eines Pferdes, sondern die Art und Weise, wie das Pferd umgebracht worden war, jagte einem kalte Schauer über den Rücken.

Beim Geräusch eines Motors drehten sie sich jäh um.

Ein großer schwarzer Geländewagen tauchte plötzlich auf der Straße auf und hielt wenige Meter von ihnen entfernt. Alle Kameras richteten sich sofort auf ihn. Wahrscheinlich hatten die Journalisten gehofft, es wäre Eric Lombard, aber sie sollten sich zu früh gefreut haben: Der Mann, der aus dem japanischen Allradwagen mit getönten Scheiben ausstieg, war um die sechzig Jahre alt und hatte stahlgraues Bürstenhaar. Mit seiner Größe und seinen breiten Schultern glich er einem Soldaten oder einem Holzfäller im Ruhestand. An einen Holzfäller erinnerte auch sein kariertes Hemd. Die Ärmel waren über den kräftigen Unterarmen hochgekrempelt – die Kälte schien er nicht zu spüren. Servaz sah, dass er den Kadaver nicht aus den Augen ließ. Selbst ihre Anwesenheit schien er nicht zu bemerken, und mit schnellen Schritten machte er einen Bogen um ihre kleine Gruppe und ging auf das Tier zu. Servaz sah nun, wie seine breiten Schultern durchsackten.

Als der Mann sich zu ihnen umwandte, glänzten seine roten Augen – vor Schmerz, aber auch vor Wut.

»Welcher Mistkerl hat das getan?«

»Sind Sie André Marchand, der Verwalter von Monsieur Lombard?«, fragte Ziegler.

»Ja.«

»Erkennen Sie dieses Tier wieder?«

»Ja, es ist Freedom.«

»Sind Sie sicher?«, fragte Servaz.

»Ja, natürlich.«

»Könnten Sie das etwas genauer erläutern? Schließlich fehlt der Kopf!«

Der Mann warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Anschließend zuckte er mit den Schultern und drehte sich nach dem Kadaver um.

»Glauben Sie, dass es in dieser Gegend viele rotbraune Jährlinge wie ihn gibt? Ich erkenne ihn so leicht wieder wie Sie Ihren Bruder oder Ihre Schwester. Mit Kopf oder ohne.« Er deutete mit einem Finger auf den linken Vorderlauf. »Nehmen Sie zum Beispiel diese Krone auf halber Fesselhöhe.«

»Was für eine Krone, bitte?«, fragte Servaz.

»Das weiße Band über dem Huf«, übersetzte Ziegler. »Danke, Monsieur Marchand. Wir werden den Kadaver ins Gestüt von Tarbes bringen, wo er obduziert wird. Hat Freedom irgendwelche Medikamente bekommen?«

Servaz traute seinen Ohren nicht: Sie würden bei einem Pferd eine toxikologische Analyse durchführen!

»Er war vollkommen gesund.«

»Haben Sie seine Papiere dabei?«

»Sie sind im Wagen.«

Der Verwalter ging zu seinem Auto, durchsuchte das Handschuhfach und kehrte mit einem Stoß Blätter zurück.

»Hier sind die Eigentumsurkunde und der Pferdepass.«

Ziegler prüfte die Dokumente. Servaz sah über ihre Schulter einen ganzen Haufen von Rubriken, Feldern und Kästchen, die mit einer engen, klaren Handschrift ausgefüllt worden waren. Und Skizzen von Pferden, von vorn und von der Seite.

»Monsieur Lombard hat dieses Pferd geradezu vergöttert«, sagte Marchand. »Es war sein Lieblingspferd. Es wurde auf dem Gestüt geboren. Ein herrlicher Jährling.«

In seiner Stimme schwangen Wut und Trauer mit.

»Ein Jährling?«, flüsterte Servaz Ziegler zu.

»Ein Vollblut in seinem ersten Lebensjahr.«