6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Commandant Martin Servaz-Thriller

- Sprache: Deutsch

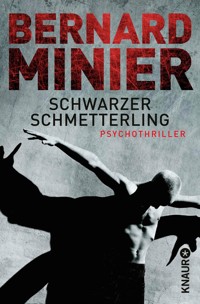

Ein Krimi-Autor mit verstörender Fantasie. Zwei ermordete Schwestern. Und 25 Jahre später beginnt das Spiel erneut … Im 5. Psychothriller des französischen Bestseller-Autors Bernard Minier wird Kommissar Martin Servaz mit seinem allerersten Fall konfrontiert, der damals nur scheinbar gelöst werden konnte. Für Kommissar Martin Servaz aus Toulouse ist es ein Schock, als er in einer eisigen Februarnacht zum Tatort eines Mordes gerufen wird: Nicht nur liegt das Opfer inmitten giftiger Schlangen – die Ermordete trägt ein Kommunionkleid, und es handelt sich um die Ehefrau des Krimi-Autors Erik Lang. Mit Lang hatte Servaz bereits vor 25 Jahren bei seinem ersten Fall zu tun. Damals waren am Ufer der Garonne in den Pyrenäen zwei Studentinnen ermordet aufgefunden worden, an Baumstämme gefesselt und in Kommunionkleider gehüllt. Die Schwestern waren Fans von Lang gewesen, auf ihrem Zimmer hatte dessen Bestseller »Das Kommunionkind« gelegen. Zufall? Doch gerade, als sich die Lage für Lang zuzuspitzen schien, hatte der Fall eine dramatische Wendung genommen. Für Kommissar Servaz steht bald fest, dass sie damals etwas Wichtiges übersehen haben. Und tatsächlich fördert eine DNS-Analyse aller drei Mordopfer Erstaunliches zutage … Düstere Spannung mit Twists und Turns bis zum überraschenden Ende – dafür stehen die Psychothriller des in Frankreich mehrfach preisgekrönten Bestseller-Autors Bernard Minier. Die Pyrenäen-Thriller mit Kommissar Martin Servaz sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Schwarzer Schmetterling« - »Kindertotenlied« - »Wolfsbeute« - »Nacht« - »Schwestern im Tod«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Bernard Minier

Schwestern im Tod

Psychothriller

Aus dem Französischen von Alexandra Baisch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Krimi-Autor mit verstörender Fantasie.

Zwei ermordete Schwestern.

Und 25 Jahre später beginnt das Spiel erneut …

Für Kommissar Martin Servaz ist es ein Schock, als er in einer eisigen Februarnacht zum Tatort eines Mordes gerufen wird: Nicht nur liegt das Opfer inmitten giftiger Schlangen – die Ermordete trägt ein Kommunionkleid, und es handelt sich um die Ehefrau des Krimiautors Erik Lang. Mit Lang hatte Servaz bereits vor 25 Jahren bei seinem ersten Fall zu tun. Damals waren zwei Studentinnen ermordet aufgefunden worden, an Baumstämme gefesselt und in Kommunionkleider gehüllt. Bald steht für Servaz eindeutig fest, was er all die Jahre befürchtet hat: Der Kommunionkleid-Mörder ist noch immer auf freiem Fuß.

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Auftakt (1988)

Schwestern

1993. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

2018. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Polizeigewahrsam

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Epilog

Danksagung

Für meine Kinder

Als wir zwanzig waren, haben wir an diese Welt geglaubt, die doch nichts anderes als unsere Zukunft war.

Pierre MICHON

[…] kurz [sie alle tragen] an irgendeiner Stelle ihres Individuums, ausnahmslos sichtlich die Merkmale jenes physiologischen Factums, das man Mord nennt, an sich … Das ist keine Verwirrung meines Geistes, wenn ich Ihnen hier erkläre, daß ich keinen Schritt thun kann, ohne Mord zu streifen, ohne ihn unter den Augenlidern aufflammen zu sehen, ohne seine geheimnißvolle Berührung an den Händen, die sich mir entgegenstreckten, zu fühlen …

Octave Mirbeau, Der Garten der Qualen

Auftakt (1988)

Schwestern

Gewaltig, ungeheuerlich erstreckte sich der Wald vor ihnen …

Halb elf Uhr abends, ein lauer Juniabend, der sich weigerte, in die Nacht überzugehen. Diese war inzwischen fast vollständig hereingebrochen, aber eben noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es wurde immer dunkler, war dabei aber gerade noch hell genug, um – gleich einer Tapete mit verblichenen Farben – das feingliedrige Mosaik der Blätter im Halbdunkel auszumachen, die weißen, abstrakten Tupfen der kleinen Blumen, die sich wie Popcorn über die Wiese erstreckten, ihre bleichen Hände in den hellen, weiten, fließenden Kleidern, die sie wie Geister schweben ließen. Unter den Bäumen hingegen war es zu dunkel, um auch nur irgendetwas erkennen zu können. Sie schauten sich an, lächelten einander zu, aber ihre Herzen, ihre ausgehungerten und entflammten jugendlichen Herzen schlugen viel zu schnell, viel zu heftig. Langsam gingen sie zwischen den Baumstämmen der Eichen und Kastanien hindurch, inmitten der Farne den Abhang hinunter zum Talweg. Sie hielten sich an der Hand. Kein Windhauch, kein Lüftchen, die Nacht zwischen den Stämmen völlig reglos, nicht einmal die Blätter säuselten. Der Wald schien tot zu sein. Fernab des Waldrands bellte ein Hund in einem Hof, dann knatterte ein Motorrad über die Straße, wurde vor einer Kurve kurz langsamer, ehe es wieder beschleunigte. Eine der beiden war fünfzehn, die andere sechzehn Jahre alt – aber man hätte sie für Zwillingsschwestern halten können. Dieselbe Haarfarbe, ein nasses Heubraun, dasselbe schmale Gesicht, dieselben großen Augen, die das Gesicht dominierten, dieselbe hochgeschossene Silhouette … Sie waren hübsch, unumstritten; sogar schön – auf ihre bizarre Weise. Ja, bizarr. In ihren Blicken, in ihren Stimmen lag etwas, das Unbehagen bereitete. Eine Fledermaus streifte die Haare derjenigen, die Alice hieß, und sie stieß einen leisen Schrei aus.

»Psst!«, sagte Ambre, ihre ältere Schwester.

»Ich habe nichts gesagt!«

»Du hast geschrien.«

»Ich habe nicht geschrien!«

»Doch, du hast geschrien! Hast du Angst?«

»Nein!«

»Du lügst … natürlich hast du Angst, kleine Schwester.«

»Hab ich nicht!«, wandte die Jüngere mit einer der Kindheit noch nicht entwachsenen Stimme ein, die fest klingen sollte. »Ich war einfach nur überrascht.«

»Tja, das solltest du auch sein«, meinte Ambre, »dieser Wald ist gefährlich, alle Wälder sind gefährlich.«

»Was machen wir dann hier?«, fragte Alice prompt leicht provozierend und sah sich um.

»Willst du ihn denn nicht treffen?«

»Doch, natürlich. Aber glaubst du wirklich, dass er kommt?«

»Er hat es versprochen«, sagte Ambre mit ernstem Gesichtsausdruck.

»Männer machen Versprechen und vergessen dann, sie zu halten.«

Ambre gluckste.

»Was weißt du in deinem Alter schon von Männern?«

»Ich weiß genug.«

»Ach ja?«

»Ich weiß, dass Papa mit seiner Sekretärin schläft.«

»Das habe ich dir gesagt!«

»Ich weiß, dass Thomas masturbiert.«

»Thomas ist kein Mann, er ist ein Kind.«

»Er ist achtzehn!«

»Na und?«

So schritten sie weiter in den schweigenden Wald hinein, lieferten sich einen jener verbalen Schlagabtausche, deren Geheimnis sie so lange schon, bereits seit frühester Kindheit, beherrschten. Am helllichten Tag hätte man besser sehen können, was sie unterschied: Alices gewölbte Stirn, ihr bockiger Ausdruck, die Gesichtszüge, die dem Kokon der Kindheit erst noch entschlüpfen mussten, im Gegenzug zu Ambres überwältigender Schönheit, ihrem bereits weiblicheren Körper, der sich entfaltet hatte und nach dem man sich umdrehte, ihren definierteren, markanteren Gesichtszügen.

»Warum sollte er kommen?«, fragte die Jüngere. »Für ihn sind wir nur zwei junge Idiotinnen.«

»Da täuschst du dich«, antwortete Ambre wie von der Tarantel gestochen, während sie um eine alte Eiche herumgingen, die zwischen den Geißblättern lag.

Ihre mit schwarzer Erde bedeckten Wurzeln reckten sich Fingern gleich zu den Sternen. Ein starker Baum, der von etwas Schwächerem niedergestreckt worden war – dem Wind oder einem Parasiten –, aber so war es immer: Stets wurden die Starken von den Schwächeren besiegt.

»Für ihn sind wir etwas anderes«, erklärte sie.

Gern hätte sie hinzugefügt: Ich zumindest, du bist natürlich nichts weiter als ein Kind – doch sie hielt sich zurück.

»Ach ja? Und was genau sind wir?«, fragte Alice, deren Stimme vor Neugier höher klang.

»Zwei sehr intelligente Mädchen, die intelligentesten, die er jemals kennengelernt hat.«

»Ist das alles?«

»Oh nein …«

»Was sind wir dann noch?«, fragte Alice erwartungsvoll.

Ambre blieb stehen und drehte sich mit wachem, dunklem Blick und geweiteten Pupillen zu ihrer Schwester um.

»Sieh mich an, kleine Schwester.«

Alice starrte sie an.

»Ich sehe dich an«, sagte sie. »Und hör auf, mich kleine Schwester zu nennen: Ich bin nur ein Jahr jünger.«

»Was siehst du?«

»Einen sechzehnjährigen Teenager in einem altmodischen weißen Kleid«, spottete sie.

»Sieh mich an, habe ich gesagt.«

»Aber ich sehe dich doch an!«

»Nein, du siehst rein gar nichts!«

Ambre öffnete einen Knopf ihres Kleides.

»Brüste«, sagte Alice langsamer.

»Ja.«

»Den Körper einer Frau …«

»Ja.«

»Ein geiles Mädchen …«

»Ja. Was noch?«

»Ich weiß nicht …«

»Denk nach!«

»Ich weiß nicht!«

»Was sind wir für ihn?«, half Ambre ihr auf die Sprünge und zeigte auf das Buch, das sie in der rechten Hand hielt.

»Fans«, antwortete Alice sofort, und ihr Tonfall verriet, wie aufgeregt sie war.

»Ganz genau, Fans. Darauf steht er, auf seine Fans. Vor allen Dingen, wenn sie Brüste und eine Möse haben.«

Sie liefen wieder weiter, traten auf einen morschen Zweig.

»Sind wir nicht ein bisschen zu jung für ihn?«, fragte Alice besorgt. »Er ist immerhin schon dreißig.«

»Genau darum geht es doch.«

Sie schlichen weiter durch das Dickicht. Jetzt entdeckten sie den Umriss des Taubenschlags, seinen Schatten zwischen den Blättern, der mitten auf der Lichtung aufragte. Der Mond beschien die runden Dachziegel und die blassen Steine, die an einen Wachturm erinnerten.

»Zwei sehr hübsche junge Mädchen. Allein in der Nacht mit ihm. Die ihn anhimmeln, ihn verehren. Genau das sieht er. Und genau deshalb wird er kommen.«

»Er denkt, er wäre stark, schön, intelligent und cool«, entgegnete Alice postwendend.

Ambre schob einen letzten Zweig zur Seite; der Taubenschlag wurde ganz sichtbar.

»Ja. Aber wir sind intelligenter als er, nicht wahr, kleine Schwester?«

Er beobachtete sie durch das Gebüsch. Versteckt. Sie liefen hin und her, wurden langsam nervös. Fingen an, sich zu streiten. Nicht mehr lange, dann würden sie Angst bekommen und wieder gehen. Er fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen, dann in die Kuhle des Backenzahns rechts oben, der ihn nachts quälte, wenn er in seinem Bett lag, und er verzog das Gesicht. Karies … Aber der Anblick der beiden Kommunikantinnen brachte ihn wieder zum Lächeln. Er verjagte die Lindenschwärmer, die um ihn herumschwirrten, und richtete sich auf.

»Ambre, lass uns gehen. Er kommt nicht. Wir sind allein hier … in diesem Wald.«

Alice wirkte ziemlich besorgt, nachdem sie diesen Satz laut ausgesprochen hatte. Es war eine jener Gegebenheiten, die sich besser nicht bewahrheiteten. Eines jener Dinge, an die man besser nicht dachte.

»Du hast Angst«, sagte Ambre.

»Ja, ich habe Angst. Und wenn schon?«

Am liebsten hätte sie ihrer Schwester ihre geheimsten Gedanken anvertraut: Was, wenn sich ein anderer hier in diesem Wald versteckte? Was, wenn er wirklich vergessen hatte zu kommen? Was, wenn hier gefährliche Tiere herumstreiften? Sie wusste, dass die größten Tiere in diesem Wald Wildschweine, Füchse und Rehe waren. Ein paar Sperber raschelten durchs Laub, Mittelspechte und eine Waldohreule. Letztere stieß ganz in der Nähe ein tiefes Ouhh, Ouhh aus – ein Männchen, mit der feierlichen Intonation vom Notar des Waldes, vielleicht versteckt im Taubenschlag. Ein Waldkauz antwortete mit dreierlei Tönen, schien sich über das würdevolle Gebaren der Eule lustig zu machen.

Der Wald war auch ein Mosaik aus Wasserflecken, Bächen und Seen, und in der sanften Dunkelheit des Junis vergnügten sich Froschlurche und Laubfrösche darin.

»Hast du wirklich gedacht, er würde kommen?«, fragte Alice drängend.

»Er kommt noch.«

Ungeduld machte sich in der Stimme der Älteren bemerkbar, ebenso Zweifel. Das entging der Jüngeren nicht.

»Fünf Minuten, dann gehe ich heim«, bestimmte sie.

»Wie du willst.«

»Dann bleibst du ganz allein hier.«

Dieses Mal kam keine Antwort.

Plötzlich erzitterte das Dickicht ganz in der Nähe – wie durch einen Windstoß, nur dass es nicht windete –, beide zuckten zusammen und drehten sich zu dem Geräusch um.

Seine Silhouette erschien, tauchte aus dem Dickicht auf. Mit einem Rascheln schob er einen Ast zur Seite und kam langsam weiter auf sie zu in seinem weißen Leinenanzug, der so wenig dafür geschaffen war, durchs Gebüsch zu streunen.

»Hast du uns ausspioniert?«, fragte Ambre.

»Ich habe euch beobachtet … ihr seid gekommen … das ist gut.«

Er musterte eine nach der anderen.

»Das sind keine Kommunionkleider«, sagte er lächelnd.

»Wir haben das genommen, was ihnen am nächsten kam«, antwortete Alice.

»Ihr seid wunderschön«, sagte er anerkennend. »Es berührt mich wirklich sehr, dass ihr gekommen seid … und an diese Aufmerksamkeit gedacht habt.«

Er fasste jede von ihnen an der Hand.

»Wir sind deine größten Fans«, sagte Ambre arglos, zeigte ihm das Buch und erwiderte seinen warmen Händedruck.

»Deine allergrößten Fans«, wiederholte Alice inbrünstig und drückte ebenfalls seine Hand.

Sie waren ehrlich. Sie hatten angefangen, seine Bücher zu lesen, als sie zwölf waren – Erwachsenenromane von nahezu unerträglicher Brutalität, schockierende und empörende Szenen, Morde, Verstümmelungen. Ihnen gefiel daran, dass die Schuldigen häufig davonkamen und die Opfer niemals ganz unschuldig waren. Vor allen Dingen aber herrschte in seinen Romanen eine Atmosphäre der Dekadenz: Alle Protagonisten wurden von einem finsteren Drang angetrieben, von niederträchtigen Beweggründen und überaus kreativen Perversionen. Und dann kam natürlich sehr viel Sex darin vor.

»Ich weiß«, sagte er.

Einen Moment lang wirkte er ganz bewegt, seine Augen hinter den langen schwarzen Wimpern wurden feucht. Sein Gesicht war nicht besonders hübsch, aber seine Gesichtszüge waren harmonisch und drückten fast beständig eine Begierde aus, die von manchen als verführerisch erachtet wurde.

Unerwartet erhob sich der Wind, und ein heftiges Tohuwabohu wurde über ihnen laut, in den größten Bäumen. Er sah, wie die beiden schauderten, und sein Lächeln wurde breiter.

»Habt ihr Angst vor dem Wald, meine Damen?«, deklamierte er.

Das war ein Zitat: Ingmar Bergman, Die Jungfrauenquelle. Er nickte, tat so, als würde er sich mit gerunzelter Stirn umsehen.

»Das ist ein so stiller und abgeschiedener Ort.«

»Warum sollten wir Angst haben?«, entgegnete Ambre. »Wir sind mit dir zusammen.«

»Das stimmt«, sagte er.

»Und du mit uns«, fuhr sie fort. »Was machst du so spät noch im Wald mit zwei sechzehnjährigen Mädchen?«

»Fünfzehn«, korrigierte Alice vorwurfsvoll.

»Nichts Schlimmes, oder?«, sagte er spöttisch.

Er musterte sie nacheinander. Dieses Mal war seine gerunzelte Stirn nicht aufgesetzt. Er fragte sich wohl wirklich, wo der Haken war. Eingehend beäugte er die Umgebung.

»Ist euch jemand gefolgt?«

»Niemand.«

»Seid ihr euch sicher?«

Ambre lächelte ihn einfach nur an.

»Sieh einer an«, spottete sie plötzlich. »Der Mann, der in seinen Büchern die grausamsten Verbrechen schildert, der für seine blutigen Szenen gefeierte Autor, hat Angst vor zwei jungen Mädchen.«

»Ich habe keine Angst«, widersprach er freundlich.

»Aber du bist besorgt.«

»Nicht besorgt, nur vorsichtig.«

»Wir alle kleiden unsere Gefühle in Worte, dabei sind es doch nur Gefühle. Wie hast du es angestellt, so schreckliche, so faszinierende Bücher zu schreiben?«, fragte die Ältere und sah ihm dabei tief in die Augen. »Um diese ganzen, so wunderbar … giftigen Seiten zu schreiben. Du wirkst so … normal.«

Ihre Stimme klang jetzt tief wie der Wald. Die Bewohner des Waldes schienen die vorhandene Anspannung zu spüren, denn die Eulen, Seeadler und Käuzchen antworteten einander brüsk von einem Baum zum nächsten; ein Hirsch röhrte im Wald, vielleicht war es auch ein Rehbock: er kannte sich da nicht aus; im Gebüsch raschelte es – als würde der ganze Wald mit einem Mal wach, als bereiteten sich die Tiere, Instrumenten gleich, die sich vor einem Konzert abstimmten, für eine nächtliche Sinfonie vor.

»Hast du noch nie Lust darauf gehabt, deine Ideen tatsächlich umzusetzen?«, fragte Ambre.

»Wie das?«

»Na, diese ganzen Morde, das Foltern, die Vergewaltigungen …«

Perplex starrte er sie an.

»Du machst Witze, oder?«

Eingehend betrachtete er den Ausdruck auf dem Gesicht des Teenagers. Sie war kein Teenager mehr.

»Du hast ja keine Ahnung, was deine Bücher mit uns anstellen«, fügte sie hinzu.

Er beobachtete sie. Ambre kam noch ein Stück näher.

»Wir sind deine größten Fans, vergiss das nicht«, murmelte sie, und ihr warmer Atem streifte sein Ohr. »Du kannst uns um alles bitten.«

Ihr Tonfall und ihr Atem schickten einen Schauer über seinen Nacken, und seine Härchen stellten sich auf. Sie entfernte sich und sah befriedigt, wie sein Blick dunkel wurde, eine Schwärze, die sie schon in vielen anderen Blicken gesehen hatte. Eine Schwärze, die sie gerne hervorrief. Sie erahnte seinen inneren Aufruhr. Es war so einfach, Männer zu manipulieren. Das war fast schon enttäuschend. Dafür musste man gar nicht hübsch oder intelligent sein. Es reichte aus, ihnen das zu geben, was sie haben wollten – nur nicht zu schnell.

Und auch nicht zu oft.

»Und?«, sagte sie.

Auch in der Dunkelheit konnte sie sehen, dass er rot angelaufen war. Er musterte die beiden. Auf seinem Gesicht ein breites Lächeln, seine Augen strahlten vor Gier und Grausamkeit.

»Was seid ihr doch für böse Mädchen«, sagte er.

1993

1

Wo man zwei Kommunikantinnen findet

Was liebte er diesen Moment. Dreimal pro Woche. Sommers wie winters. Ins Wasser stürzen, mit Windgeschwindigkeit an den Inseln der Garonne vorbeirauschen. Grand Ramier, Îlot des Moulins, Île d’Empalot. In der aufgehenden Sonne. Wenn die Stadt erst noch erwachen musste. Es war 6:30 Uhr morgens, und es waren bereits 15 Grad.

Bekleidet mit einer dunkelblauen Shorts und einem weißen T-Shirt, die Beine angewinkelt, die Arme durchgedrückt, den Oberkörper nach vorn gebeugt, jagte er sein leichtes, schlankes Boot mit dem Rücken zum Bug durchs Wasser, den Hintern fest mit dem Sitz verankert – was man, ganz ohne zu schmunzeln, »den Durchzug« nannte –, wie hypnotisiert vom Wasser, das unter den Rudern dahinfloss. Sein Rhythmus ließ sich in vier Phasen unterteilen: das Boot in Bewegung versetzen – im Großen und Ganzen die Beine durchdrücken und die Arme heranziehen –, die Ruder aus dem Wasser herausdrücken, sie hinter den Körper befördern, indem er langsam und gleichmäßig die Beine anwinkelte, um das Dahingleiten nicht zu stören, und sie dann erneut ins Wasser eintauchen lassen. Fließende Bewegungen, das war der Schlüssel. Reinstes Dahingleiten. Alles war dafür gemacht, es zu begünstigen – Kraft, Gleitverhältnis, Energie und Lockerung. Ein Sport, bei dem alle Muskeln beansprucht wurden: Rücken, Schultern, Arme, Schenkel, Gesäß, Bauchmuskeln … Und die Konzentration.

Er fuhr am westlichen Ufer der Île du Grand Ramier entlang, mit ihrem Stadion und dem auf Stelzen errichteten Studentenwohnheim zwischen den Bäumen, einsam auf der großen Weite des Wassers, denn er hasste es, im Team zu rudern. Links von ihm, etwa hundert Meter entfernt, krönten große Wohnblöcke einen Damm aus Beton. Rechts von ihm, etwas näher, dichte Vegetation und Wasserarme, die einen fast schon an Louisiana denken ließen. Sein langes schmales Boot glitt in Richtung des riesigen, grün bemalten Schornsteins der Firma AZF dahin, den die Anwohner schlicht »den grünen Turm« nannten und der sein Ammoniumnitrat in den blassblauen Himmel spuckte. Er war Chemiker. Er wusste, dass der Nitratgranulat-Kühlturm von AZF eigentlich mit einem System zur Entgiftung ausgestattet sein sollte, wie die meisten Granulattürme, aber hier war das nicht der Fall. Die Vereinigung Les Amis de la Terre hatte unlängst diese »tickende Zeitbombe« angeprangert, die dieser mitten in Toulouse befindliche Chemiestandort darstellte. Als Chemiker wusste er, wovon die Rede war. Dieser Standort war nicht nur viel zu nah an bewohnten Gegenden, während des Ersten Weltkriegs waren hier auch Unmengen an Pulver und Sprengstoff hergestellt worden. Nach dem Krieg war die Nachfrage geradezu drastisch gesunken, allerdings hatte die Pulverfabrik viel Zellulosenitrat gelagert, versenkt in den vier nahe gelegenen Teichen, zwischen der Saudrune und der Garonne. Laut letztem Stand der Dinge lagerte der Vorrat immer noch dort. Auf dem Grund der Teiche. Wartete seit nunmehr 80 Jahren darauf, dass jemand sich dafür interessierte. Genug Pulver, um das gesamte Departement Haute-Garonne in die Luft zu jagen. Und um ein Wievielfaches war die umliegende Bevölkerung in den letzten 80 Jahren angewachsen?, fragte er sich.

Er bog ab, kam der Fabrik immer näher, nahm einen schmalen Arm des Flusses steuerbord. Die beiden Begrenzungen der ihn umgebenden Vegetation gaben ihm das Gefühl, als würde er durch ein Bayou fahren. Wie jedes Mal überraschten ihn die Stille und der Friede, die hier herrschten. Eine fast schon religiöse Ruhe. Als hätte er urplötzlich die Stadt verlassen und wäre in einem Paralleluniversum gelandet. Er wurde langsamer. Das war der Moment, den er am liebsten mochte. Abfälle schwammen in Ufernähe herum, und ein paar Plastiksäcke hingen an den Zweigen, doch abgesehen davon fehlten nur eine Geige und ein Akkordeon. Born to the Bayou. Während der warmen Monate traf man hier auf Schwarzmilane, bläuliche Libellen und Springfrösche – Letztere sonderten einen Urinstrahl ab, versuchte man, sie zu fangen.

Hinter den Bäumen ließen sich Gebäude erahnen, doch hier – auf diesem Wasserarm – war er allein. Er glitt weiter durch das Wasser, immer langsamer, genoss dieses friedliche Intermezzo, als unvermittelt rechts von ihm etwas auftauchte, das beim letzten Mal nicht da gewesen war. Zwei große weiße Formen am Fuß der Bäume. Wie zwei riesige Plastiksäcke. Nur waren es keine Plastiksäcke. Oh nein! Heilige Mutter Gottes. Diese durchscheinende Weiße, die sich hinter den Blättern und dem Gebüsch abzeichnete, das waren Kleider, die im Wind wehten. Und in der Verlängerung der Kleider waren vier Arme, vier Beine, vier Füße … und zwei Köpfe zu sehen. Zwei Menschen … oder das, was von ihnen übrig war … Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte. Rudern war ein hervorragender Sport für das Herz, und im Lauf der Jahre hatte er beeindruckende Fähigkeiten der aeroben Atmung erlangt, dennoch interpretierte sein Gehirn, was er sah, und schickte umgehend eine hysterische Botschaft an seine Nebennieren – die daraufhin Adrenalin ausschütteten, und zwar in Hülle und Fülle. Was drei unvermeidbare physiologische Konsequenzen nach sich zog – Athlet hin oder her: beschleunigter Herzrhythmus, erhöhter Blutdruck sowie Erweiterung der Lunge und Weiterleitung des Blutes vom Verdauungstrakt in Muskeln, Lunge und Hirn. Alle Reaktionen, die in unserer Körpererinnerung eingeschrieben sind, dienen ursprünglich dazu, unseren Organismus beim Anzeichen von Gefahr entweder in Flucht- oder aber in Kampfbereitschaft zu versetzen.

Und François-Régis Bercot reagierte.

Zunächst tauchte er die Ruder ins Wasser, vertikal nach unten, und drückte dagegen, um das Boot anzuhalten.

Als Nächstes holte er die Ruder aus dem Wasser, zog die Arme an die Brust, tauchte die Ruder wieder ins Wasser und drückte die Arme durch, um sich nach hinten zu schieben – also entgegen seiner Fahrtrichtung –, hin zu den weißen Kleidern – und dem, was in ihnen steckte, was auch immer das war. Tatsächlich kamen zwei weiße Formen näher.

Er ließ sich treiben, bis er fast auf ihrer Höhe stehen blieb.

Was er da sah, trug – nebenbei erwähnt – kaum zur Wiederherstellung eines idealen Ablaufs seines Metabolismus bei. Mit der Kordel, die um die Taille geknotet war, erinnerten die beiden weißen Kleider an Alben für die Erstkommunion oder an die Steifheit von sehr nüchternen Brautkleidern, und – Grundgütiger! – die Menschen, die in diesen Kleidern steckten, waren zwei junge Mädchen mit nassen, strohblonden Haaren. Festgebunden an zwei Baumstämmen, einander gegenüber, in sitzender Haltung, das Kinn auf die Brust gekippt, etwa drei Meter voneinander entfernt. Dicke Seile waren um ihren Oberkörper gewickelt, und bei einer der beiden – bei der mit dem Holzkreuz am Hals – schien sich ein abscheulich zerschmettertes und verquollenes Gesicht hinter dem Vorhang ihrer Haare abzuzeichnen. Er unterdrückte einen Würgereiz. Spürte, wie ihm die Galle hochkam. War kurz davor, über das Wasser gebeugt zu reihern, auch wenn weit und breit kein Reiher zu sehen war, und dabei fast zu kentern.

Absurderweise sagte er sich, dass er diesen Wasserarm wohl zum letzten Mal genommen hatte – dass er vielleicht sogar zum letzten Mal auf diesem verfluchten Fluss gerudert war, verdammt noch mal. In jedem Fall wusste er, dass er niemals mehr an diesem Baum vorbeifahren konnte, ohne dass dieser Anblick wieder in seinem Geiste auftauchen und ihn heimsuchen würde. Er fragte sich, was für ein Monster zu so etwas fähig war, und trotz der milden Luft rannen ihm Schauer über den Rücken.

Etwas tun … nicht reglos hier verharren.

Irgendwo im Westen ertönte ein Donnerschlag. Noch immer zitternd, fasste sich Bercot ein Herz. Er drehte mit seinem Boot um, ruderte mit einem Paddel vorwärts, mit dem anderen rückwärts, durch den Aufruhr fast ebenso ungeschickt wie ein Anfänger. Der schmale Wasserarm war ihm dabei kaum hilfreich, und er bedauerte inzwischen, kein Kanu genommen zu haben.

Ein Telefon … Er musste so schnell wie möglich zu einem Telefon kommen, dachte er und ruderte schneller als jemals zuvor in seinem Leben.

2

Wo ein Vater gefunden wird (1989)

Wie in dem Roman La Colline inspirée, dachte der junge Mann, als er den Hügel im Sonnenschein entdeckte. Hieß das nächstgelegene Dorf nicht Sion? Das Haus seines Vaters wirkte verschlafen. Die meisten Fensterläden im Erdgeschoss waren geschlossen – Zimmer, die sein Vater seit dem Tod seiner Mutter zugesperrt hatte –, aber nicht die im ersten Stock. Ein leichter Windhauch, der keinerlei Frische brachte, ließ die Baumwipfel im Wald hin und her schwanken, genau wie den goldgelben Weizen hinter dem Haus. Noch nicht reif … In etwas mehr als einem Monat würden die Mähdrescher auf Hochtouren laufen und goldene Staubwolken über den Feldern aufsteigen.

Martin Servaz stellte den Motor seines Fiat Panda ab, machte die Tür auf, betrat den mit hundertjährigen Platanen gesäumten Kiesweg und atmete tief ein. Wie viel Zeit war seit dem letzten Mal vergangen? Ein Monat? Oder zwei? Er spürte ihn. Den Knoten. In seinem Bauch … Wie diese Haarballen, die Katzen auswarfen. Er spürte ihn jedes Mal, wenn er herkam, und im Lauf der Jahre war er immer größer geworden.

Er ging auf das alte Bauernhaus zu, das im Sonnenlicht badete. Es war heiß. Sehr heiß. Es erinnerte mehr an einen stickigen Sommernachmittag als an den Monat Mai, und der Schweiß ließ sein T-Shirt am Rücken kleben.

Er hatte versucht, seinen Vater anzurufen, bevor er losgefahren war, vom Telefon in der Universität aus, aber der Alte hatte nicht abgehoben. Vielleicht machte er gerade seinen Mittagsschlaf – oder er schlief seinen Rausch aus. Der Renault Clio seines Vaters stand am üblichen Platz stehen beim Schuppen, dort, wo seit über zehn Jahren die landwirtschaftlichen Geräte vor sich hin rosteten. Sein Vater war kein Landwirt gewesen, sondern Französischlehrer.

Ein nüchterner Lehrer, von den Schülern geschätzt.

Das war, bevor zwei Täter bei ihm eingedrungen waren, seine Frau vergewaltigt und, in dem Glauben, sie sei tot, einfach liegen gelassen hatten. Heute erinnerte der elegante Französischlehrer mit der schlanken Figur, der sich einst sehr jugendlich kleidete, an einen der armen Teufel, die in regelmäßigen Abständen der Ausnüchterungszelle der Gendarmerie einen Besuch abstatteten – wo Martin ihn schon mehrfach abgeholt hatte. Einer der Gendarmen war ein ehemaliger Schulkamerad von ihm. Während Martin sich einem Literaturstudium gewidmet hatte, hatte sein Freund den angeseheneren Weg des Gesetzeshüters eingeschlagen. Wann immer Martin aufgetaucht war, um seinen Alten abzuholen, hatte er ein zutiefst mitfühlendes Gesicht aufgesetzt. Bestimmt stellte er sich vor, wie er sich fühlen würde, wäre es sein Vater, schließlich ist Empathie häufig nichts anderes als eine abgewandelte Form des Selbstmitleids.

Der Kies knirschte unter seinen Schritten, und er wedelte ein paar Insekten fort, blieb vor der alten Holztür stehen, deren verbliebene Farbe abblätterte wie eine sich abstreifende Schlangenhaut. Einen Moment lang zögerte er, sie aufzustoßen. Die Angeln hätten durchaus etwas Öl vertragen können, wie er feststellte, als schließlich das rostige Knirschen im Inneren des stillen Hauses voller Schatten ertönte.

»Papa?«

Er ging den Gang entlang, nahm den muffigen, feuchten Geruch wahr, der sich auch im Sommer noch hielt. Die Stille, die Kühle, die Anordnung – es war, als wäre er von Zeit und Raum verschlungen worden, als hätte eine skrupellose Harpune ihn der Gegenwart entrissen, als würde seine Mutter auftauchen, ihm zulächeln und ihren warmherzigen, weichen Blick über ihn wandern lassen. Der Knoten wurde größer … Er ging weiter bis zur Küche, dem einzigen Raum im Erdgeschoss, den sein Vater noch benutzte, aber die große, traditionelle Küche – mit ihren weißen Steingutkacheln, die an die der Pariser Metro erinnerten, und dieser verschenkte Raum, der jeden Makler der Stadt ins Schwärmen brachte – war leer, als er das Licht anmachte. Kaffeegeruch hing noch in der Luft. Wieder einmal fiel Martin auf, dass sein Vater den Satz der Kaffeekanne hatte einbrennen lassen, ohne dass er sich die Mühe gemacht hätte, die Fenster zu öffnen und zu lüften, und Martin stellte ihn sich vor, wie er um fünf Uhr morgens einsam seinen Kaffee in diesem riesigen Raum trank, im Lichtschein einer nackten Glühbirne, die einzige Gewohnheit, von der er sich nicht losgesagt hatte, selbst dann nicht, als er den 15-Uhr-Kaffee durch Alkohol ersetzt hatte, zu dem er manchmal auch schon früher griff.

Er schenkte sich ein Glas Wasser ein, ging aus der Küche, den Gang zurück bis zur wackeligen Treppe und stieg die Stufen hinauf.

»Papa, ich bin’s!«

Noch immer erhielt er keine Antwort. Die Stufen gaben ein leises, ächzendes Knarzen von sich. Abgesehen davon herrschte eine Stille im Haus, die nervenaufreibend war. Dieser Ort verströmte eine solche Atmosphäre der Verlassenheit, dass er am liebsten geflüchtet wäre.

Er kam auf dem Treppenabsatz an, hörte etwas. Eine vertraute Musik … Mahler … die C-Dur und a-Moll der Coda vom Lied von der Erde, der erschütternde Schlusssatz, der auf dem Wort »ewig« basierte, ewig, ewig, ewig … sieben Mal wiederholt zum sterbenden Klang der Celesta in der reinen Stimme von Kathleen Ferrier. Vor der Stille … Schmerz, Betrachtung, dann Stille … Ihm fiel wieder ein, dass Mahler sich gefragt hatte, ob die Menschen sich nicht umbrachten, nachdem sie es angehört hatten – und das war das Lieblingsstück seines Vaters.

»Papa? Hallo!«

Er blieb stehen. Spitzte die Ohren. Doch er hörte nur die Musik, die hinter der Tür zum Büro hervorkam, ganz hinten im Gang. Der Türflügel stand kaum offen, und die Sonne, die den Raum von der anderen Seite erfüllte, zeichnete einen Feuerstrahl auf den staubigen Boden, eine leuchtende Diagonale, die den Gang in zwei schattige Bereiche zerteilte.

»Papa?«

Mit einem Mal war er von Besorgnis erfüllt. Als würde ein bösartiger Troll in seiner Brust trommeln. Er ging weiter, schritt über den Lichtstrahl. Legte eine Hand auf den Türflügel, drückte ihn vorsichtig auf. Die Musik war zu Ende. Nichts als Stille.

Hätte er es so beabsichtigt, hätte sein Vater kein besseres Timing wählen können. Im Nachhinein rechnete sich Martin aus – da die Dauer einer Seite in etwa eine halbe Stunde betrug –, dass sein Vater die tödliche Geste nur kurze Zeit, nachdem er die Platte aufgelegt hatte, ausgeführt haben musste, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Martin auf halber Strecke war. Das alles hatte nichts Zufälliges. Bestimmt war es das, was ihn später am meisten schmerzte. Dass sein Vater alles orchestriert und für eine einzige Person in Szene gesetzt hatte: für ihn, Martin Servaz, zwanzig Jahre alt. Seinen Sohn.

Waren ihm die Konsequenzen seines Handelns bewusst gewesen, als er das machte? Die Bürde, die er ihm damit hinterließ?

Unterdessen war er da: saß in seinem Bürostuhl hinter dem Schreibtisch, die Unterlagen geordnet und die Bibliothekslampe ausgeschaltet, Gesicht und Oberkörper vom Sonnenlicht überflutet, das das Zimmer erfüllte. Sein Kinn ruhte auf seiner Brust, doch abgesehen davon hatte der Tod ihn in einer erstaunlich aufrechten Haltung ereilt, die beiden Unterarme auf den Armlehnen, die seine Hände umklammerten, als würde er sich noch immer daran festhalten. Er hatte das Gestrüpp abrasiert, das er anstelle eines Bartes gehabt hatte, und seine Haare waren frisch gewaschen. Er trug einen dunkelblauen Anzug und ein perfekt gebügeltes hellblaues Hemd, so hatte er sich schon seit Langem nicht mehr gekleidet. Selbst seine Seidenkrawatte war perfekt geknotet – schwarze Seide: als trüge er Trauer um sich selbst.

Martin spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten, aber er weinte nicht. Seine Tränen blieben am Rand der Lider hängen, weigerten sich hinunterzurinnen.

Er starrte auf den weißen Speichel, der vom offen stehenden Mund auf das Kinn getropft war und ein paar milchige Flecken auf der Krawatte hinterlassen hatte. Gift … auf altertümliche Weise … wie Seneca, wie Sokrates. Philosophischer Selbstmord, von wegen.

Widerwärtiger alter Mistkerl, dachte er mit einem Knoten im Hals, dann wurde ihm klar, dass er diese Worte laut ausgesprochen hatte – und nahm die Wut, die Verachtung und den Unmut in seiner Stimme wahr.

Als Nächstes folgte der Schmerz, wie eine zweite Welle, die ihm den Atem raubte. Sein Vater zeigte noch immer dieselbe unerschütterliche Ruhe. In diesem stickigen Zimmer hatte er mit einem Mal das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Gleichzeitig schwoll etwas in seiner Brust an und flog vielleicht davon, ohne dass er darauf geachtet hätte: ein Teil von ihm selbst, keine tatsächliche Substanz, für immer an diesem brennend heißen Tag verflüchtigt, in diesem Arbeitszimmer, in dem die Sonnenstrahlen an den Goldschnitten alter Bücher hängen blieben.

Es war vorbei.

Von diesem Moment an war er in die erste Linie aufgerückt, sah dem Tod ins Gesicht – diesem Tod, der, solange man Kind und später Teenager ist, den anderen vorbehalten bleibt, dem die Eltern einen Riegel vorschieben, sie, als erste Zielscheiben, bevor man in der natürlichen Abfolge der Dinge selbst zu einer wird. Manchmal jedoch wird die Reihenfolge nicht eingehalten, und die Kinder sterben zuerst. Dann wiederum gehen die Eltern etwas zu früh, und man muss sich dieser Leere stellen, die sie zwischen uns und dem Horizont hinterlassen.

Im Erdgeschoss schlug die Standuhr drei Mal.

»Papa, werde ich sterben?«

»Wir sterben alle, mein Sohn.«

»Aber werde ich alt sein, wenn ich sterbe?«

»Natürlich. Sehr alt.«

»Dann also erst in ganz, ganz langer Zeit, oder?«

Diese Worte, als er acht Jahre alt war.

»Ja, mein Sohn, in ganz, ganz langer Zeit.«

»Tausend Jahre?«

»Fast …«

»Und für dich gilt das auch, Papa, das dauert noch ganz, ganz lange?«

»Warum diese ganzen Fragen, Martin? Wegen Teddy, ist es deshalb? Wegen Teddy?«

Teddy war der Hund, ein Neufundländer mit braunem Fell, der einen Monat vor dieser Unterhaltung an Krebs gestorben war. Sie hatten ihn am Fuß der großen Eiche begraben, zehn Meter vom Haus entfernt. Teddy war ein anhängliches Tier gewesen, sanft und fröhlich, aber auch dickköpfig und träge. Er hatte einen ausdrucksvolleren Blick als viele Menschen. Es war schwer zu sagen, wer den anderen mehr liebte, Martin den Hund oder andersherum – genauso wenig wie man sagen konnte, wer von beiden das Kommando hatte.

An diesem 28. Mai 1989 atmet er tief aus, dann wieder tief ein und geht zum Dual-Plattenspieler. Vorsichtig hebt er den Arm an und setzt ihn am Rand der Platte ab. Wartet, bis das Knistern aufhört und die Musik erneut feierlich in diesem Zimmer ertönt.

Dann hebt er den Hörer ab mit der Gewissheit, dass er niemals wieder Glück verspüren wird.

3

Wo man umzieht

28. Mai 1993. Vier Jahre schon. Die Lüge der Erinnerung, diese Details, bei denen er sich fragte, wie viele davon stimmten und wie viele ausgedacht waren, das Schlafzimmer – in dem er die letzten beiden Jahre fast jeden Morgen aufgewacht war – wie eine Barriere gegen die Angriffe der Vergangenheit. Unverständnis, Verwirrung, Übelkeit … Auch noch nach vier Jahren. Den Nacken ins Kopfkissen gepresst, drehte er den Kopf zum Radiowecker. 7:07 Uhr. Er überlegte noch, welcher Teil seiner Erinnerung stimmte, als Alexandra das Zimmer betrat.

»Alles gut?«

Mehr sagte sie nicht. Sie hatten am Abend zuvor nicht darüber gesprochen, aber sie wusste genau wie er, welcher Tag war. Sie war gerade von einem Toulouse-Paris-New-York-Flug zurückgekommen und hatte für jeden ein Geschenk mitgebracht: für Margot ein Plüsch-Einhorn, für ihn eine Ausgabe von Look Homeward, Angel aus dem Jahr 1953, die sie in einem kleinen Secondhand-Buchladen in Manhattan in der Nähe ihres Hotels gefunden hatte. Als sie nach Hause gekommen war, waren ihre Haare noch zu einem strengen Dutt nach hinten gebunden gewesen, aus dem sich ein paar freche Strähnen gelöst hatten – er war ganz vernarrt in diesen Dutt: Er verlieh ihr eine trügerische Ernsthaftigkeit. An diesem Morgen fielen ihre Haare jedoch offen über ihre Schultern. Drei Tage ausruhen, bevor es nach Hongkong ging. Oder war es Singapur? Sie verbrachte die eine Hälfte ihres Lebens in irgendwelchen Flugzeugen, Flughäfen und Hotels, die andere Hälfte bei Margot und ihm. Sie hatte ihm von den »besonderen« Beziehungen erzählt, die manchmal zwischen Stewardessen und Flugkapitänen entstanden; im Jargon der Fluggesellschaft nannte man die Stewardessen, die dem Charme eines Piloten erlagen, »Nichten«. Ihm erschien dieser Ausdruck ziemlich hässlich und herablassend. Sie hatten darüber gelacht, doch wenn er sich fragte, ob Alexandra eines Tages ebenfalls so genannt würde, erfasste ihn ein flaues Unbehagen. Er war nicht dumm: Er wusste, dass sie von bestimmt mehr als einem Mitglied des Flugpersonals umgarnt wurde, wie mehr als ein Student sie umgarnt hatte, als sie sich an der Uni kennengelernt hatten. Die Strecken, die Zwischenhalte, die Hotels – gab es ein Umfeld, das sich für den Vollzug eines Ehebruchs besser eignete? Ihm war auch klar, dass das eine unfaire Verallgemeinerung war.

Er hörte das Rollen des Donners. Es war Tag und schon heiß, aber der Himmel war dunkel, bestimmt würde es regnen. Sie hatte sich auf den Rand des Bettes gesetzt, mit hochgerutschtem Rock, und er wollte schon über ihre Knie streicheln, als sie mit gleichgültigem, faktischem Tonfall sagte: »Margot ist schon wach.«

Es war nicht sosehr die Antwort, als vielmehr das Fehlen von Frustration in ihrer Stimme, das ihn verstimmte. Zwei Monate ohne, dachte er – und widerstand dem Drang, es laut zu sagen.

»Alles okay?«, wiederholte sie, wie um damit ihre vorherige Antwort auszugleichen.

Ja. Alles gut. Alles bestens. Super, danke. Fing er an, sie zu verabscheuen? Gut möglich … Konnte man jemanden gleichzeitig lieben und verabscheuen? Sicher. Er wollte gerade aufstehen, als die zweijährige Margot hereinplatzte und sich zu ihm aufs Bett warf.

»Papa!«

Dankbar empfing er den kleinen Wirbelsturm in seinen Armen, dann wälzten sie sich lachend auf dem Bett. Er war 24 Jahre alt und hatte so viel Liebe zu geben.

Es regnete in Strömen – ein schwerer, warmer Regen, wie er ihn liebte –, als er bei der Kriminalpolizei in der Rue du Rempart-Saint-Étienne eintraf. 8:59 Uhr. Das Gewitter war losgebrochen. Seine nassen Haare tropften auf den Kragen seines offen stehenden Hemdes. Er trug keine Krawatte, im Gegensatz zum Großteil seiner Kollegen bei der Kripo, die alle mindestens zwanzig Jahre älter waren als er und ihn – mit Recht – als Grünschnabel bezeichneten. Martin verdankte seine schnelle Versetzung in den Süden Frankreichs – nach nur zwei Jahren in Paris – einem Onkel mit einer guten Position in der Generaldirektion. Sein Onkel hatte seinem Wunsch, eine Polizeilaufbahn einzuschlagen, zunächst skeptisch gegenübergestanden und seine ausgezeichneten Leistungen an der Polizeischule von Cannes-Écluse – mit Ausnahme beim Schießen, wo er die schlechtesten Ergebnisse seines Jahrgangs erzielte – und seine vielversprechenden Anfänge in der Unterpräfektur von Paris ebenso neugierig wie erstaunt verfolgt.

Er wusste, was manche dieser alten Hasen von ihm dachten. Dass er nicht für diesen Beruf gemacht war. Dass er die Haare kürzer tragen und sich eine Krawatte umbinden sollte – eigentlich trugen nur die Typen von der Drogenfahndung keine. Und dass es für ihn zu schnell ging. Ihnen war nicht klar, warum Kowalski ihn an seiner Seite durchgesetzt und ihn unter seine Fittiche genommen hatte, wodurch er deutlich erfahrenere Ermittler überrunden durfte.

Er rief den Aufzug und schüttelte seine langen nassen Haare aus wie ein Hund. Sobald er einstieg, atmete er den Geruch nach Zigarettenrauch und billigem Rasierwasser ein.

Léo Kowalski. Als er den Chef der Truppe zum ersten Mal gesehen hatte, hatte Servaz an Kapitän Larsen gedacht, den Protagonisten von Jack London, mit seinem roten Bart und dem Aussehen, das an einen Seewolf erinnerte. Kowalski besaß dieselbe brachiale Gewalt, dieselbe Autorität und denselben tyrannischen Charakter. Der Vergleich war gar nicht so dumm: Zu einer anderen Zeit und unter einem anderen Himmel hätte Kowalski sehr wohl am Steuerrad eines Schoners auf Robbenjagd stehen können. Er war nicht groß, aber wenn er in einem Raum voller Ermittler stand, wusste man sofort, dass er hier das Alphamännchen war. Überrascht hatte Servaz seine rote Kawasaki beim Eintreffen vor dem Polizeirevier stehen sehen. Dabei hatte der Chef des Teams am Vortag doch gesagt, dass er erst gegen Ende des Tages vorbeikommen würde. Obwohl Freitag war, war es kein Freitag wie jeder andere. Über das Wochenende würde eine Privatfirma die Gesamtheit des Mobiliars, der Unterlagen und Gerätschaften in den Boulevard de l’Embouchure, Nummer 23 umziehen, den neuen Sitz der Kripo. Dementsprechend versuchte man am Ende der Woche, sofern möglich, Polizeigewahrsam oder Anhörungen zu vermeiden. Hauptkommissar Kowalski hatte seinerseits befunden, dass es für ihn Wichtigeres zu tun gäbe, als Kartons zu befüllen. Servaz fragte sich, weshalb er seine Meinung geändert hatte. Er hängte seine Jacke an die Garderobe und schielte auf das Schild, das auf der Lehne seines Stuhls klebte:

Servaz

2. Stock

Büro 212

Dasselbe galt für die elektrische Schreibmaschine der Marke Brother, für den Metallschrank vor ihm und für die Garderobe … Wie auch für die großen Dell-Computer, die noch nicht im Einsatz waren, sondern seit Monaten gelagert wurden … Ausnahmsweise einmal machte man keine halben Sachen. Er verließ sein Büro, ging den Gang nach hinten durch. Die Mordkommission erstreckte sich über die gesamte Etage. Wie immer herrschte hier eine chaotische Betriebsamkeit, doch an diesem Tag nahm das Chaos bisher unbekannte Ausmaße an. Alle rannten kreuz und quer durcheinander, Leute mit Krawatte kamen ihm entgegen, mal mit einem Karton unter dem Arm, mal mit einem Stapel Akten, die vor dem großen Tumult irgendwo verstaut werden mussten. In den Büros waren die Beamten damit beschäftigt, Rollcontainer und Schubladen zu leeren sowie Unterlagen zu sortieren, die sie mitnehmen oder in Papierkörbe werfen wollten, die ihrerseits überquollen wie ein Gully bei Hochwasser.

Er traf Kowalski in eine Unterhaltung mit Mangin vertieft an, einem der Ermittler der Gruppe, ein großer kahlköpfiger Kerl, mit sehnigem, kränklichem Aussehen. Als er eintrat, sahen die beiden Männer auf, und er wurde sofort hellhörig. Etwas in ihren Blicken … Das Telefon klingelte, und Kowalski stürzte sich darauf.

»Ja … ich weiß … wir sind unterwegs!«, brüllte er, bevor er auflegte.

Als er sich zu Servaz umdrehte, klingelte das Telefon erneut, und er hob ab, hörte zu, ließ mit fester Stimme ein »Okay« verlauten und knallte den Hörer auf die Ladestation. Im benachbarten Büro klingelte ein Telefon. Servaz’ Herz schlug schneller. Was ging hier vor?

»Servaz«, sagte Kowalski, »du …«

»Chef!«, rief ihm jemand aus dem benachbarten Büro zu.

»Moment, verdammt!«, bellte der Ermittlungsleiter.

Seine Augen funkelten vor Aufregung, und der junge Beamte spürte, dass ihn ein Fieber erfasste, als würde ihn eine ansteckende Krankheit befallen. Als bekäme er einen Stromschlag. Wieder klingelte das Telefon, und fast hätte Kowalski den Hörer von der Basis abgerissen.

»Wir sind unterwegs! Fasst nichts an! Wenn jemand meinen Tatort verpfuscht, bekommt er es mit mir zu tun!«

»Zwei junge Frauen«, teilte der Ermittlungsleiter mit. »Um die zwanzig, fünfundzwanzig Jahre alt. Bestimmt Studentinnen. Vielleicht Schwestern … Tot aufgefunden auf der Île du Ramier. Angebunden an einen Baum und bekleidet mit … Kommunionkleidern. Oder so was in der Art.«

Servaz verarbeitete diese Info. Ein Doppelmord. Zwei Studentinnen. Für ein Mitglied der MK das Pendant zu einem Halbfinale bei den Olympischen Spielen. Mit der Verkleidung und der Inszenierung hatte es sogar etwas von einem Finale.

Er spürte, wie sein Herzschlag in den vierten Gang schaltete.

»Wer hat sie gefunden?«

»Ein Typ, der auf der Garonne gerudert ist.« Kowalski sah auf seine Notizen. »François-Régis Bercot. Das ist vielleicht ein Name.«

»Was weiß man sonst noch?«

Kowalski lächelte. Ihm gefiel, wie der Grünschnabel sein Köpfchen einsetzte. Ihm war von Anfang an aufgefallen, welches Potenzial in diesem jungen Kerl steckte – genau wie seine unkonventionelle gedankliche Herangehensweise, was in einem Beruf wie dem ihren gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil war.

»Momentan nichts.«

»Eine Inszenierung …«, überlegte Servaz laut.

Kowalski fuhr sich durch den Bart, ein Löwenlächeln auf den Lippen. Das eines hungrigen Löwen.

»Mal abwarten … keine voreiligen Schlüsse … Unter Umständen haben die Leute von der Gendarmerie, die die Mädchen gesehen haben, ein bisschen fantasiert, und sie haben nur Kleider in diesem bescheuerten Stil an … wie heißt das gleich noch mal? Dieser Stil, der von einer Musik inspiriert ist?«

Er drehte sich zu Mangin um.

»Grunge?«, schlug dieser vor und tippte weiter mit zwei Fingern auf seiner Schreibmaschine.

»Ja genau. Grunge, das ist es …«

Wieder klingelte das Telefon. Servaz fiel auf, wie nervenaufreibend das Klingeln war. Vielleicht diente es dazu, die ganzen alten Beamten auf dem Revier wach zu halten? Kowalski hörte einen Moment lang zu, dann antwortete er mit einem einfachen »Danke«, legte auf und erhob sich. Er schnappte sich seine abgewetzte Motorradlederjacke. Zog eine Schublade von seinem Schreibtisch auf und holte einen Notizblock und seine Dienstwaffe heraus.

Im nächsten Moment klebte sein bärtiges Faungesicht fast an dem von Martin, und Letzterer konnte den Zigarettenrauch und den billigen Kaffee aus dem Automaten in seinem Atem ausmachen.

»Das ist dein erster richtiger Fall, Frischling. Also hör zu, beobachte und lerne.«

4

Wo ein Kreuz verschwindet

Der Albtraum – der fünfundzwanzig Jahre dauern sollte – fing also in Form von zwei jungen Mädchen in weißen Kleidern an. An diesem Morgen zeigte sich der regnerische Himmel in verschiedenen Grauabstufungen, von Perlgrau bis hin zu schwarzen Wolkenungetümen, die aus dem Westen heraneilten, ein unbarmherziger Himmel, der nichts als das Fehlen jeglicher Hoffnung verkündete. Der Platzregen prasselte auf die Dächer ihrer Fahrzeuge, als sie auf dem kleinen Parkplatz des Studentenwohnheims anhielten, und begleitete sie bis zum Absperrband, das den Tatort in dem kleinen Wäldchen im Süden der Insel absicherte. Hinter den Bäumen waren Sicherheitsbeamte zugange, die im größten Chaos versuchten, eine Plane hochzuhalten, um den Tatort vor dem Dauerregen zu schützen. Während andere darauf warteten, dass ihnen das endlich gelang, hielten sie Regenschirme über die beiden Leichen. Plötzlich blähte sich die Plane wie ein Segel auf und entglitt den Händen, die versuchten, sie um einen Baumstamm zu befestigen. Die Sicherheitsbeamten rannten ihr hinterher. Unbeeindruckt von dieser Aufregung machte ein Kriminaltechniker Fotos; der fahle Schein des Blitzlichts zuckte über die beiden Leichen, ihre regennassen Kleider, die glänzenden Baumstämme, den durchweichten Boden, den Regen selbst und die dunklen Silhouetten der uniformierten Polizisten. Servaz sagte sich, dass es bei diesem Wetter unmöglich war, den Tatort nicht zu verunreinigen.

Sobald er auftauchte, kümmerte sich Kowalski darum, etwas Ordnung in dieses Chaos zu bringen und eine Hierarchie zu etablieren, die an jedem Tatort galt. Zunächst fuhr er einen Schutzmann an, der in der Nähe der Leichen rauchte, ein junger Kerl mit geröteten Augen, der zitterte wie Espenlaub. Dann befasste er sich mit den beiden, die sich mit der Plane abkämpften, bis diese endlich an den Baumstämmen festgemacht war. Als Nächstes ließ er zwei weitere Planen anbringen, nicht wegen des Gewitters, sondern um den Tatort vor den neugierigen Blicken der Schaulustigen zu schützen – hauptsächlich Studenten, die vom nahe gelegenen Studentenwohnheim hergekommen waren – wie auch vor den Kameralinsen der Presse. Er bedeutete dem Polizeifotografen, dass er Weitwinkelaufnahmen, Aufnahmen aus mittlerer Entfernung und Nahaufnahmen haben wollte, und trug ihm ebenfalls auf, die Menschenansammlung sowie die Autokennzeichen auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims abzulichten.

Servaz wiederum betrachtete das reinste Schreckensbild, dort, unter dem Regen, zwischen den Bäumen. Das unerbittliche Blitzlicht verlieh den Körpern der beiden Mädchen eine fast schon hypnotische, verstörende Präsenz. Ihm war, als könnten sie jeden Moment aufwachen, den Kopf heben und ihn aus ihren toten Augen ansehen.

Kowalski bedeutete ihm mitzukommen, und zusammen wateten sie durch den Schlamm zum Gerichtsmediziner, versuchten dabei, so wenige Indizien wie möglich zu zerstören – was in der allgemeinen Verwirrung, die hier vorherrschte, ein unmögliches Unterfangen war.

»Hallo, Inspecteur«, sagte der Mediziner über die Leiche gebeugt, ohne sich umzudrehen.

»Hallo, Doc«, antwortete Kowalski. »Man könnte sagen, jemand hat Ihnen das Wochenende vermiest.«

»Meine Tochter heiratet nächsten Samstag, da habe ich mich noch einmal gut aus der Affäre gezogen.«

Der Gerichtsmediziner hatte einem der Mädchen die Haare aus dem Gesicht gestrichen, leuchtete mit seiner Lampe über ihren nassen Nacken. Servaz schluckte. Die langen nassen Haare, das noch fast kindliche Gesicht der jungen Frau und ihre »Verkleidung« verliehen ihr das erschreckende Aussehen einer lebensgroßen Puppe. Das Licht seiner Lampe hob jeden Wassertropfen auf ihrem unschuldigen Gesicht hervor, jeden Aknepickel, alles bis ins kleinste Detail – zum Beispiel ihre langen gebogenen Wimpern voller Regentropfen, von denen er glaubte, sie würden zittern. Den Bruchteil einer Sekunde meinte er wirklich, sie würde gleich die Augen aufmachen.

»Und?«, fragte Kowalski.

»Moment noch«, sagte der Gerichtsmediziner.

Er richtete sich auf. Er war kleiner als sie, kleiner als alle anderen anwesenden Männer, doch er strahlte Autorität aus. Klas, so hieß er (Klas und Ko: »die beiden Ks«, wie sie in der Mordkommission genannt wurden), drehte sich um, inspizierte die andere Leiche, die der ersten in etwa drei Metern Entfernung gegenübersaß.

»Auf dem basierend, was ich hier sehe, und ohne vorschnelle Schlüsse ziehen zu wollen, glaube ich, dass die- oder derjenige, der das getan hat – auch wenn mir die Hypothese, dass es eine Frau gewesen sein könnte, angesichts der Kraft, die vonnöten war, ziemlich unwahrscheinlich vorkommt –, die beiden Mädchen erwartet hatte. Er ist von hinten gekommen … hat dieser hier« – er zeigte auf jene, die er gerade untersuchte, die mit dem intakten Gesicht – »einen heftigen Schlag von hinten auf den Kopf verabreicht … Daraufhin muss sich die andere umgedreht haben, und die hat er dann ins Gesicht geschlagen … danach hat er sich an ihr ausgetobt. Aus welchem Grund, das müssen Sie mir sagen.«

Klas rieb die Gläser seiner Brille ab. Er beugte sich nach vorn über die beiden Leichname, hob ihr Kinn mit seinen behandschuhten Händen an. Servaz meinte zu sehen, dass sein Adamsapfel auf halber Höhe in seiner Kehle stecken blieb. Einen Moment lang wandte er den Blick ab, bevor er ihn erneut auf den Haufen verquollener Haut richtete. Diese hier war nicht nur ermordet worden; sie war auch zur Zielscheibe seiner Wut geworden, seiner ungezügelten Raserei. Nase und Wangenknochen waren durch die Schläge gebrochen – quasi zu Brei zermatscht wie Kartoffeln in einer Kartoffelpresse –, ihre Augen verschwanden unter den Lidern, die so verquollen waren, dass man keine Wimpern mehr erkennen konnte, und auch die Hälfte der Zähne war ihr ausgeschlagen worden. Dieser Anblick war viel zu erschütternd, als dass man eine vernünftige Erklärung erwägen könnte. Das Bild eines geschändeten Lebens, der Menschheit ins Gesicht gespuckt. Servaz spürte, wie ihm gleichzeitig heiß und kalt wurde, als würde sein Kopf glühen, während in seinem Bauch Eiswürfel herumschwammen. Eine gewisse Unsicherheit in den Beinen und Füßen ließ ihn befürchten, er könnte ohnmächtig werden, also atmete er tief durch, bevor er etwas sagte.

»Warum wurde nur eine der beiden so verunstaltet?«, fragte er und bemerkte, dass seine Stimme so schief klang wie eine falsch gestimmte Gitarrensaite.

Kowalski drehte sich zu ihm um und musterte ihn. Offensichtlich hatte er sich dasselbe gefragt. Servaz fiel auf, dass sein Chef nicht so forsch war wie sonst.

»Vergewaltigt?«, fragte er.

Der Gerichtsmediziner hob das Kleid hoch.

»Ich denke nicht … zumindest keine sichtbaren Spuren eines sexuellen Übergriffs … Die Autopsie wird uns das bestätigen oder widerlegen …«

Servaz sah, wie sich sein Chef jetzt neben die junge Frau kauerte und seine behandschuhten Finger das Holzkreuz ergriffen, das sie an einer Halskette unter dem blutig verquollenen Gesicht trug.

»Ein Kommunionkleid, ein Kreuz …« Kowalski drehte sich zur ersten Frau um. »Warum hat die andere keine Kette mit einem Kreuz um den Hals?«

»Sehen Sie sich das an …«

Die Stimme des Gerichtsmediziners … Klas war zum ersten Opfer zurückgekehrt, bei dem er den Nacken untersucht hatte. Servaz und Kowalski traten zu ihm, beugten sich nach vorn, als er erneut die nassen Haare zur Seite schob.

»Sehen Sie?«

Der grazile, blasse Hals war von getrocknetem Blut überzogen. Das hart gewordene Blut wirkte im Licht der Lampe schwärzlich, doch unten am Hals war eine hellere, hautfarbene Linie zu erkennen: ein horizontaler, mehrere Millimeter breiter Strich, der die Haut inmitten dieses dunklen Flecks durchscheinen ließ.

Der Abdruck eines Seils … Genau derselbe wie bei dem anderen Opfer – bei dem mit dem Kreuz.

Kowalski hatte sich neben die junge Frau gekauert. Als er ihr Gesicht zu ihnen nach oben hob, glänzten ihre Augen wie zwei glühende Murmeln mit winzigen schwarzen Pupillen inmitten der Iris.

»Sie ist ihr abgenommen worden«, schloss er. »Nachdem das Blut getrocknet war … Verdammt, jemand hat das Kreuz an sich genommen, nachdem das Mädchen bereits tot war.«

»Vielleicht ist der Mörder zurückgekommen und wollte ein Erinnerungsstück mitnehmen«, wagte sich Martin vor.

Kowalski warf ihm einen strengen Blick zu.

»Wir sind hier nicht in einer Folge von Columbo. Hier werden erst dann Hypothesen aufgestellt, wenn wir greifbare Beweise haben.«

Servaz steckte den Rüffel ein.

»Die Hypothese des Jungen ist gar nicht so dumm«, wandte da der Gerichtsmediziner ein.

Genervt deutete Kowalski mit dem Kinn auf die versammelten Grüppchen von Studenten hinter der Absperrung.

»Ja. Es kann aber genauso gut jeder Durchgeknallte sein, der vor uns hier vorbeigekommen ist und seine Freundin oder seine Freunde beeindrucken wollte … Oder aber der Typ hatte nur ein Kreuz und hat es erst der einen, dann der anderen umgehängt. Und weshalb hat er die eine verunstaltet, die andere aber nicht? Weshalb diese Kommunionkleider? Warum ein Kreuz? Warum, warum, warum …? Verdammt, wenn wir zu diesem Zeitpunkt schon Hypothesen aufstellen, dann schlagen wir bereits jetzt Türen zu, statt welche aufzustoßen. Also lasst uns nicht grübeln …«

Er wischte sich das Gesicht ab. Er wirkte müde. Sein Teint war von gipsfarbener Blässe. In der Rue du Rempart-Saint-Étienne ging das Gerücht, dass Léo Kowalski an Schlafstörungen litt und seit Jahren keine einzige Nacht mehr geschlafen hatte. Lag das an all den Toten? Es hieß auch, er würde trinken und nachts durch Bars ziehen, in denen auch Nutten verkehrten. Er drehte sich mit nassem Gesicht und lauter Tropfen im roten Bart zu Servaz um – und dieser erkannte in den Augen seines Chefs eine stumme Frage. Sie waren umgeben von der durchdringenden Feuchtigkeit, die unter ihre Jacken kroch, vom Geruch nach Schlamm und Morast, der den Wasserarmen entstieg, und eingehüllt in den Lichtschein der Lampen, die sich kreuzten, im Vorbeistreifen auf die glänzenden Baumstämme trafen und dieser ganzen Szenerie etwas Unwirkliches verliehen. Eine Atmosphäre des Krieges, eines Schlachtfeldes, mit ihnen als Soldaten und einem Feind, der unsichtbar blieb. Oder aber ein Filmset.

»Alles okay?«, fragte Kowalski schließlich, und diese Frage hallte in seinem Geist nach, wie jene, die Alexandra ihm einige Stunden zuvor gestellt hatte.

Es stimmte, es war immer noch der 28. Mai. Einen Moment lang hatte er das völlig vergessen.

»Ja«, log er.

Er bemerkte, dass der Leiter der Kripo, der ihn noch immer musterte, nicht dumm war. Als er ihm eine Hand auf die Schulter legte, war er ihm eigenartigerweise dankbar für diese Geste.

Papa, ist Teddy jetzt im Himmel?

Ich weiß nicht, mein Sohn.

Du weißt nicht, ob Teddy jetzt im Himmel ist?

Ich glaube nicht, dass es einen Himmel gibt, mein Sohn, zumindest keinen solchen Himmel.

Wo ist Teddy dann?

Nirgendwo.

Nirgendwo, wo ist das?

Nirgendwo ist nirgendwo.

Aber Teddy muss doch irgendwo sein, Papa.

Nein, mein Sohn. Teddy ist nicht mehr da, das ist alles.

Danach hatte er angefangen zu weinen und konnte sich gar nicht mehr beruhigen.

Statt einer Antwort hielt Klas den Arm derjenigen hoch, die er »A« getauft hatte, und schüttelte ihn vorsichtig, wie ein Kind, das mit einer Puppe spielt.

»Vor einer Stunde betrug die Körpertemperatur 29,5 Grad Celsius. Anders ausgedrückt, das Temperaturgefälle zwischen Leiche und Umgebung hatte das Zwischenstadium erreicht. Wir haben Glück, meine Herren. Verdammtes Glück. Das ist der ideale Moment. Die Leichenstarre ist fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Ich würde sagen, der Todeszeitpunkt liegt acht bis zehn Stunden zurück – was bedeutet, dass es zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens passiert sein muss. Aber lassen Sie uns nichts überstürzen. Vor allen Dingen nicht bei dieser verflixten Feuchtigkeit, die den Wärmeverlust beschleunigt, noch dazu wiegen diese beiden Mädchen nicht viel; auch das beschleunigt die Abkühlung. Diese Berechnung basiert auf einer Anfangstemperatur von 37,2 Grad Celsius. Aber sie waren nur leicht bekleidet, vielleicht alkoholisiert, wenn sie gerade von einer Party kamen. Auch wenn es außergewöhnlich mild ist, könnten sie vor ihrem Tod leicht unterkühlt gewesen sein. In diesem Fall sind wir angeschmiert. Der Vorteil ist, dass wir zwei Leichen haben. Wenn beide dieselbe Temperatur haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtigliegen, sehr groß. Ich werde sie dennoch drei Stunden lang in der Gerichtsmedizin auf einen Seziertisch legen: Die Innentemperatur der Organe gibt uns mehr Aufschluss. Aber sie sind in dieser Nacht abgemurkst worden, daran besteht kein Zweifel, und eher nach Mitternacht, dafür lege ich die Hand ins Feuer.«

Kowalski schien die Beweisführung zu gefallen.

»Sind sie bewegt worden?«

»Ja. Man hat sie von da hinten, wo eine große Blutlache den Boden tränkt, hierhergezogen … Sofort nach ihrem Tod oder vielleicht auch, als sie noch nicht ganz tot waren, wer weiß … Danach hat er oder sie die beiden an den Bäumen festgebunden. Die Leichenflecken zeigen an, dass sie danach nicht mehr bewegt wurden …«

Kowalski machte sich Notizen, die Seiten seines Notizbuchs waren von der Feuchtigkeit aufgequollen. Er fuhr sich über den Bart.

»Die Kleider«, sagte er, »sie sind doch bestimmt nicht in diesen Outfits hergekommen …« Er drehte sich zu Mangin um, der zu ihnen getreten war. »Wir müssen herausfinden, ob am Abend irgendwo eine Feier war, eine Mottoparty für Studenten … Erkundige dich, hör dich bei den Unis und den Diskotheken um.« Wieder betrachtete er den Gerichtsmediziner. »Was denken Sie, Doktor? Die Kleider: vorher oder nachher?«

»Wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann hat der Mörder sie ihnen danach angezogen. Nachdem er sie geschlagen und ermordet hat. Ansonsten müsste sehr viel mehr Blut auf den Kleidern sein.«

»Danke, Doc.«

François-Régis Bercot, der Ingenieur, der die Mädchen gefunden hatte, stand etwas abseits. Er suchte unter einer Plane Schutz und beantwortete die Fragen eines Beamten, dem Kowalski beim Näherkommen bedeutete, dass er ab jetzt übernehmen würde. Das schien dem anderen Beamten gar nicht zu gefallen, dachte Servaz, aber den Befehlen von »Ko« widersprach man nicht.

»Monsieur Bercot? Geht’s so weit? Sie zittern ja vor Kälte.«

Der Chemieingenieur musterte sie.

»Ich stehe mir hier schon seit zwei Stunden die Beine in den Bauch. Meine Füße sind nass, und ich bin durchgefroren.« Er zupfte an seinem T-Shirt. »Das hier ist ein Sportoutfit, keine Regenkleidung. Wenn das so weitergeht, bekomme ich noch eine Lungenentzündung. Außerdem habe ich diese Fragen schon zweimal beantwortet.«

Er zog die Decke, die die Rettungskräfte ihm gegeben hatten, etwas fester um die Schultern. Er hoffte wohl, ihrem Gespräch damit ein Ende zu bereiten.

»Ich weiß. Das ist sehr lästig.«

Kowalski hatte einen vorgetäuscht verständnisvollen Tonfall angeschlagen.

»Noch ein paar Fragen, dann können Sie nach Hause. Einverstanden?«

François-Régis Bercot nickte.

»Monsieur Bercot, war noch jemand hier in der Gegend, als Sie die Opfer entdeckt haben?«

»Nein.«

»Sie haben niemanden gesehen?«

»Nein.«

»Nehmen Sie diese Strecke häufig?«

»Mindestens zweimal pro Woche.«

»Und da kommen Sie immer an derselben Stelle vorbei?«

»Äh … ja.«

»Haben Sie diese beiden Frauen früher schon einmal gesehen?«

Bercot riss die Augen auf.

»Häh? Nein!«

»Also kennen Sie sie nicht?«

»Das sage ich doch, nein.«

»Wo waren Sie letzte Nacht, Monsieur Bercot?«

»Zu Hause!«

»Allein?«

»Nein! Mit meiner Frau!«

»Und nach Mitternacht?«

»Habe ich geschlafen.«

Sein Tonfall wurde immer gereizter.

»Kann das jemand bezeugen?«

Bercot rollte die Augen, sah von einem zum anderen, dann erkannte Servaz die zunehmende Verblüffung in seinem Blick.

»Was soll dieser Mist? Was wollen Sie …?«

»Antworten Sie bitte, Monsieur Bercot.«

»Meine Frau!«

»Wollen Sie damit sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt wach war?«

Jetzt drückten die Gesichtszüge von Bercot eine Mischung aus Ungläubigkeit, Verwirrung und Wut aus.

»Nein! Natürlich nicht! Sie hat geschlafen. Neben mir … Das ist doch einfach nur lächerlich. Was …?«

»Wann etwa ist sie eingeschlafen?«

»Was weiß ich! Um 23 Uhr oder um 23 Uhr 30 …«

»Und wann ist sie aufgewacht?«

»Um sechs.«

»Sind Sie da ganz sicher?«

»Ja, ja, da bin ich mir ganz sicher! Sie stellt den Wecker. Hören Sie, Ihre Fragen gefallen mir ganz und gar nicht. Ich …«

»Nimmt sie Schlaftabletten?«

»Nein!«

»Wohnen Sie weit weg von hier, Monsieur Bercot?«

»Ich habe Ihre Fragen satt. Hätte ich gewusst …«

»Antworten Sie bitte.«

»Nein, verdammt. Eine Viertelstunde mit dem Auto, höchstens. Reicht Ihnen das?«

»Wo steht Ihr Auto jetzt gerade?«

»Auf dem Parkplatz des Klubs …«

»Des Ruderklubs?«

Mit einem Mal wirkte Bercot überdrüssig. Er fiel immer mehr in sich zusammen. Wie ein Boxer, der in den Seilen hing und keine Lust mehr hatte, weiterzukämpfen.

»Ja, genau … Erst wurde ich dort befragt … von Ihren Kollegen. Dann haben sie mich hierhergebracht. Wie komme ich jetzt überhaupt heim, hm? Zu Fuß?«

»Haben Sie Kinder, Monsieur Bercot?«

»Eine kleine Tochter, drei Jahre alt … Aber ich verstehe nicht, inwiefern …«

»Und Sie, wie alt sind Sie, Monsieur Bercot?«

»Zweiunddreißig.«

»Verkehren Sie mit Studentinnen?«

»Was? …«

»Kennen Sie irgendwelche Studentinnen?«

»Ob ich Studentinnen …? Äh … nein … nein … Abgesehen von meiner Nichte. Aber das ist einfach nur meine Nichte, verdammt.«

»Niemanden sonst?«

»Nein!«

»Sind Sie früher schon einmal hierhergekommen?«

»Was meinen Sie damit?«

»Auf diesen Teil der Insel. Zu Fuß oder mit dem Auto …«

»Nein!«

»Niemals?«

»Nein, verdammt! Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Kann ich jetzt endlich nach Hause?«

»Danke, ich habe keine Fragen mehr.« Kowalski machte einem seiner Männer ein Zeichen. »Aber nein, Monsieur Bercot, Sie können noch nicht nach Hause. Ich werde einen meiner Kollegen bitten, Sie aufs Revier zu bringen, damit Sie dort Ihre Zeugenaussage unterschreiben können. Außerdem rate ich Ihnen, nicht mit der Presse zu sprechen.«

»Sie können mich mal.«

Der Blitz tauchte in dem Moment auf, als Bercot sich entfernte. Kowalski drehte den Kopf. Servaz folgte seinem Blick. Mit der verknitterten Weste voller Taschen, den wirren Haaren und dem ungepflegten Bart wirkte der Fotograf, der die Absperrung durchquert und die Sperrzone betreten hatte, als käme er geradewegs aus einer Ausnüchterungszelle.

»Peyroles, was hast du hier zu suchen?«

»Hallo, Léo.«

»Verschwinde«, rief Kowalski ihm zu. »Du hast hier nichts verloren. Ich könnte dich dafür in Polizeigewahrsam nehmen lassen.«

»Echt jetzt?«

Diese Vorstellung schien den Journalisten zu amüsieren. Er fuhr sich mit einer Hand durch sein dichtes Haar. Servaz schätzte ihn auf etwa fünfzig. Er hatte weiße Härchen im Bart und Kingsize-Tränensäcke. Er reckte den Hals, versuchte, einen Blick auf den Tatort zu erhaschen, aber Kowalski stellte sich ihm in den Weg, hielt ihn am Arm zurück und schob ihn aus der Sperrzone.

»Lass was raus«, bat der Reporter. »Sonst muss ich mir was ausdenken, und das wäre noch schlimmer. Komm schon. Nur ein kleines Detail, Ko …«

»Es wird eine Pressekonferenz geben«, antwortete »Ko«.

»Wann?«

»Bald. Ich weiß nicht mehr als du.«