12,99 €

Mehr erfahren.

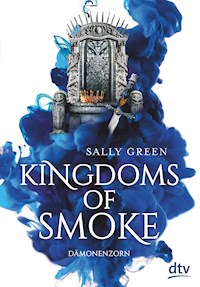

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Kingdoms-of-Smoke-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Das Geheimnis des Dämonenrauchs ist gelüftet, doch der Kampf um die Macht hat gerade erst begonnen Prinzessin Catherine wird von allen Seiten als Verräterin angesehen, Edyon wird wegen Mordes gesucht, Ambrose ist auf Rache aus, March belastet das düstere Geheimnis seines Verrats und Tash trauert um den Verlust ihres einzigen Freundes. Zusammen konnten sie nur knapp auf das Nördliche Plateau in ein unerwartetes Versteck flüchten: die geheimnisvollen Tunnel der Dämonenwelt, die ebenfalls voller Gefahren sind. Tash wird von den anderen getrennt und entdeckt in den Tunneln ein Geheimnis, das den Krieg entscheiden könnte – wenn sie Catherine rechtzeitig erreicht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über das Buch

»Pflichten können sich ändern. Man hat die Wahl, auf welcher Seite man steht.«

Prinzessin Catherine wird in ihrer neuen Heimat als Feindin angesehen, Ambrose sinnt auf Rache für seine Familie, Tash trauert um den Verlust ihres einzigen Freundes, Edyon wird ein Mord nachgesagt und March belastet das düstere Geheimnis seines Verrats. Sie können den Soldaten Brigants nur knapp auf das Nördliche Plateau entkommen. Doch auch dort sind sie nicht sicher und ihnen bleibt nur eine Fluchtmöglichkeit: die geheimnisvollen Tunnel der Dämonenwelt. Die Gruppe wird getrennt und Tash macht eine Entdeckung, die den Krieg entscheiden könnte – wenn sie die anderen rechtzeitig erreicht …

Für Indy

Es ist unter Strafe verboten, den Rauch von Dämonen zu verkaufen und zu kaufen oder ihn sich auf andere Weise zu beschaffen, ihn zu inhalieren und zu schlucken und in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck zu nutzen.

Gesetz von Pitoria, V. I, K. 43.1

Tzsayn

ROSSARB,PITORIA

Prinz Tzsayn stand auf dem Wehrgang der Burg Rossarb und starrte hinunter auf die Stadt.

Die Straßen lagen im Dunkeln, die Dächer waren ein Gewirr aus Schindeln und Schornsteinen, und die mit etlichen Hundertschaften seiner besten Soldaten bemannte Stadtmauer war dahinter nur als Schatten zu erkennen. Und jenseits davon, in Richtung Süden, war das Land hell erleuchtet. Die viele Tausend Mann starke Armee Brigants rückte mit brennenden Fackeln vor.

»Was denkt Ihr?«, fragte er den blauhaarigen Mann an seiner Seite. »Und bitte nichts beschönigen.«

»Habe ich das schon jemals getan?« General Davyon blickte sich dennoch um, als ob er nach einer guten Nachricht Ausschau halten würde. »Die Stadt wird fallen. Die Frage ist nur, wie schnell. Es sind zu viele von ihnen und zu wenige von uns, um sie daran zu hindern, die Stadtmauer zu überrennen. Wenn sie erst einmal in der Stadt sind, werden die Barrikaden in den Straßen sie zwar aufhalten, aber nur kurz. Sie werden durch die Häuser gehen, über die Häuser hinweg … Die Barrikaden mögen für sie lästig sein, für uns könnten sie zur Falle werden.«

Tzsayn verzog das Gesicht. »Ich wollte zwar nichts beschönigt haben, aber auch nicht unbedingt pechschwarzgemalt.«

Davyon fuhr fort: »Wir ziehen uns in die Burg zurück und harren dort aus, bis Lord Farrow mit Verstärkung eintrifft. Die Briganter können nicht riskieren, umzingelt zu werden. Sie werden sich zurückziehen müssen und dann können wir einen Gegenangriff starten.«

Tzsayn nickte. »Falls wir die Burg halten können. Falls Farrow überhaupt kommt … Und wenn nicht, werde ich alles verlieren. Und alle.« Er rieb sich das Gesicht. Sein Auge tat weh, sein Körper war steif, er hatte seit Tagen kaum geschlafen. »Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, Davyon?« König Aloysius von Brigant hatte verlangt, dass Tzsayn Prinzessin Catherine, Aloysius’ Tochter, ausliefern solle. Als Gegenleistung würde er die Stadt und ihre Einwohner verschonen. Und als Tzsayn jetzt hinausblickte auf das Meer aus näher rückenden Fackeln, da wusste er, dass die Stadt verloren war. Viele würden ihr Leben verlieren. Er hätte sie retten können, wenn er ein einziges Leben geopfert hätte.

Der General zögerte. »Das könnt nur Ihr wissen, Euer Hoheit. Aber es geht schon auf Mitternacht zu und …«

»Und jetzt ist es ein bisschen spät, um meine Meinung zu ändern«, beendete Tzsayn den Satz für ihn. Er dachte kurz an Catherine – an ihr Lächeln, ihr Lachen, ihre Augen, wenn sie ihn anschaute … Nein, Tzsayn hätte Catherine niemals ihrem Vater ausliefern können.

Davyon murmelte: »Sie sind ungeduldig.«

Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam eine Welle aus brennenden Pfeilen durch den Nachthimmel angeflogen. Als sie über der Stadtmauer niedergingen, brandete schon die nächste Welle an. Vom östlichen Wall aus erklangen Schreie. Auch dort hatte der Angriff begonnen.

Mit starrem Blick verfolgte Tzsayn den Flug der Pfeile, dann wandte er sich ab und sagte: »Kommt. Wir haben zu tun.«

Die beiden Männer eilten in Tzsayns Gemächer. Tzsayn warf einen Blick auf den Brief auf seinem Schreibtisch, den er noch nicht unterschrieben hatte.

An Prinz Thelonius, Herrscher von Calidor:

Ich schreibe dies in der Stunde des Angriffs auf Rossarb und muss mich daher kurzfassen. Euer Bruder, König Aloysius, ist in Pitoria eingefallen und hat viele treue Untertanen meines Vaters, König Arells, getötet.

Aber dies ist kein einfacher Eroberungskrieg. Euer Bruder verfolgt eine bestimmte Absicht. Prinzessin Catherine, Eure Nichte, befindet sich hier bei mir in Rossarb und hat bestätigt, dass es ihr Vater seit jeher nur auf eins abgesehen hat: die Herrschaft über Calidor. Alles, was Aloysius tut, einschließlich meiner arrangierten Hochzeit mit Catherine und dem Mordanschlag auf meinen Vater, ist nur ein Ablenkungsmanöver, damit Aloysius das Nördliche Plateau einnehmen und sich dessen wertvollsten Rohstoff sichern kann: Dämonenrauch.

Aloysius beabsichtigt, eine Armee aus Jungen zu erschaffen und sie durch den Rauch der violetten Dämonen unüberwindlich zu machen. Wenn junge Menschen – Jungen oder Mädchen – diesen Rauch inhalieren, verleiht er ihnen Stärke und Geschwindigkeit, sodass sie selbst erfahrene Soldaten übertreffen. Ich habe die Zauberkraft dieses Rauchs mit eigenen Augen gesehen und seine Macht ist jenseits aller Vorstellungskraft.

Dieser Brief soll Euch warnen, aber er ist auch eine Bitte:

Aloysius hat vor, Calidor anzugreifen, wenn er sich erst einmal auf dem Nördlichen Plateau festgesetzt und seine Armee aus Jungen präpariert hat.

Und um das zu verhindern, bitte ich Euch, jetzt gemeinsam mit uns gegen ihn zu kämpfen.

Tzsayn unterschrieb den Brief, ließ etwas blaues Wachs auf den Umschlag tropfen und drückte sein Siegel hinein. Auf dem Umschlag notierte er noch ein paar Zeilen:

Dieses Pergament muss so schnell wie möglich zu Prinz Thelonius von Calidor gebracht werden. Der Überbringer dieser Botschaft hat in allen Dingen uneingeschränkte Hilfe und freies Geleit zu erhalten. Dies ist mein Wille.

Prinz Tzsayn von Pitoria

Er reichte Davyon die Nachricht. »Wählt Euren besten Läufer aus. Falls die Stadt fällt, kann ein Mann vielleicht unbemerkt durchkommen.«

Als Davyon den Brief in seine Jacke steckte, kam ein Soldat hereingestürmt. »Hoheit, Ihr wolltet informiert werden, wenn sie durchbrechen: Das Südtor ist bereits überrannt und wir haben uns hinter die zweite Barrikade zurückgezogen. Die Feuer breiten sich schnell aus; viele Gebäude stehen in Flammen.«

Es ging schneller, als Tzsayn erwartet hatte.

»Was ist mit den Toren im Osten und im Westen?«

»Das Osttor hält noch. Das Westtor steht unter heftigem Beschuss.«

Tzsayn rannte mit Davyon zum Westtor. Ringsum brannten die Häuser. Ein Trupp Briganter war eingedrungen und wurde von Tzsayns Blauen, seinen blauhaarigen Soldaten, in Schach gehalten.

Tzsayn zog sein Schwert und griff in den Kampf ein. Er hatte seine Männer in den vergangenen Wochen in viele Schlachten geschickt, aber immer nur aus der Ferne zugesehen. Er hatte gemeinsam mit seinen Soldaten für den Krieg trainiert, doch jetzt war er mitten im Kampfgetümmel. Diese Realität und was er jetzt empfand, ließen sich mit nichts vergleichen: Er war voller Angst und Energie, hielt den Blick fest auf seinen Gegner geheftet – einen riesigen, behelmten Briganter –, während er gleichzeitig noch alles andere wahrnahm, was um ihn herum geschah. Rechts von ihm sank einer seiner Männer schreiend zu Boden, weil ihm der Arm abgeschlagen worden war. Der riesige Briganter stolperte rücklings über einen mit Pfeilen gespickten Leichnam. Einen Augenblick lang riss der Briganter das Schwert zur Seite, um das Gleichgewicht zurückzugewinnen, und Tzsayn schlitzte mit seiner eigenen Klinge den Bauch des Mannes weit auf. Tzsayn stieg über seinen toten Feind und nahm sich den nächsten vor.

Sie gewannen die Oberhand und es gelang ihnen, die Angreifer durch das Tor zurückzudrängen, das ebenfalls Feuer gefangen hatte. Aber jetzt kamen immer mehr Briganter über die Mauer. Tzsayn rief Davyon zu: »Schürt das Feuer am Tor so hoch wie möglich, dann ziehen wir uns hinter die nächste Barrikade zurück!« Die Flammen schlugen in den Nachthimmel, während Tzsayn und die kleine Schar Blaue sich für den nächsten Angriff bereit machten. Doch an der behelfsmäßigen Barriere quer über der Straße kam ein Soldat durch den Rauch gerannt.

»Euer Hoheit! Die Briganter sind in die Burg eingedrungen! Sie haben sie überrannt!«

»Was? Wie ist das möglich?!«

»Von Norden aus. Über den Fluss und dann an Seilen die Mauern hoch.«

»Ich dachte, die Burg sei uneinnehmbar.« Tzsayn warf Davyon einen bösen Blick zu.

Davyon wirkte schockiert. »Das dachten wir alle«, murmelte er. »Wenn die Burg verloren ist, ist alles verloren. Wir können uns nirgendwohin mehr zurückziehen.«

Tzsayn schaute zur Burg und sah Rauch aus den Fenstern quellen. »Ja, sie ist verloren. Ich habe verloren.«

Er hatte versagt. Aber es gab noch etwas, das er tun konnte. »Davyon, ich will, dass Ihr Prinzessin Catherine helft. Wie ich Ambrose kenne, hat er sie bereits aus der Burg geschafft. Findet sie. Bringt sie aus Rossarb heraus, versteckt sie, tut, was immer Ihr könnt, um sie zu beschützen.«

Davyon schüttelte den Kopf. »Nein, Euer Hoheit. Mein Platz ist bei Euch. Besonders jetzt.«

»Eure Befehle lauten nun anders. Ich will, dass Ihr für die Sicherheit der Prinzessin sorgt, egal was mit mir geschieht.«

»Das ist nicht … Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, Euch mit meinem Leben zu beschützen.«

»Verweigert Ihr mir den Gehorsam?«

»Nein. Aber … Euer Hoheit. Bitte. Meine Befehle lauten, Euch zu schützen, immer an Eurer Seite zu bleiben.«

»Eure Befehle, Davyon, sind zu tun, was ich befehle. Von nun an ist Prinzessin Catherine Eure oberste Priorität. Habt Ihr mich verstanden? Wenn Ihr sie im Stich lasst, lasst Ihr mich im Stich.«

»Ich habe Euch bereits im Stich gelassen, Euer Hoheit. Ich hätte die Burg besser verteidigen müssen.«

»Dann macht es damit wieder gut. Beschützt Prinzessin Catherine, wie Ihr mich beschützen würdet. Ihr wisst, wie viel sie mir bedeutet.«

Davyon nickte.

»Schwört es.«

»Ich schwöre es.«

Tzsayn rang sich ein Lächeln ab. »Ihr wisst auch, wie viel Ihr mir bedeutet, alter Freund.« Er umarmte Davyon, der wie versteinert war. »Findet sie, Davyon, und überbringt Thelonius diese Botschaft, wenn Ihr könnt.«

Davyon verbeugte sich. »Es war mir eine Ehre, Euch zu dienen, Sir.«

»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Davyon. Aber, verdammt, Mann, lasst Eure Worte doch nicht so endgültig klingen! Ich habe die Absicht, das hier durchzustehen und Euch wiederzusehen, wenn alles vorbei ist.«

»Auch das wäre eine Ehre, Euer Hoheit«, sagte Davyon. Dann drehte er sich um und rannte auf die Burg zu.

Tzsayn schaute ihm nach, bis er im Rauch verschwunden war. Er war sich sicher, dass er Davyon nie mehr wiedersehen würde, genauso wenig wie Catherine oder seinen Vater oder sonst irgendjemanden, bis auf die letzten seiner treuen Soldaten, seiner Blauen.

Die Briganter rückten auf die Barrikade vor. Ein Speer traf den Mann neben Tzsayn, der sich daraufhin mit einem Wutgebrüll ins Getümmel stürzte. Die Pitorianer wurden langsam zurückgedrängt, aber sie hatten keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Sie kämpften sich durch die raucherfüllten Gassen und Straßen der Stadt, bis sie einen offenen Platz erreichten – den Fischmarkt, dem Geruch nach zu urteilen.

Tzsayn und seine Blauen standen in der Mitte, eingekreist von Brigantern und dahinter die lichterloh brennende Stadt. Es gab keinen Ausweg.

Und dann sah Tzsayn ein bekanntes Gesicht in den Reihen der Briganter.

Boris, Catherines Bruder.

Boris trat vor. »Prinz Tzsayn«, sagte er, »die Stadt ist gefallen. Die Burg ist unser. Ergebt Euch und wir werden Euer Leben verschonen.«

»Ihr lügt«, spuckte Tzsayn hervor. »Briganter lassen nie jemanden am Leben.«

»Oh, das tun wir. Einige ein paar Stunden, manchmal einige Tage. In Eurem Fall vielleicht sogar einen ganzen Monat.«

»Lieber würde ich hier und jetzt sterben.«

Boris schnaubte. »Zu schade, dass Ihr das nicht zu entscheiden habt.«

Die Briganter rückten wieder vor. Nicht schnell und überhastet, sondern langsam und konzentriert. Tzsayn konnte Boris nicht mehr sehen, aber er hörte seine Stimme durch die Reihen der Soldaten dringen.

»Tötet die Soldaten. Bringt mir den Prinzen.«

Edyon

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

Edyon schaute in die Sterne. Sie waren über den Nachthimmel verstreut wie Salzkrümel über einen rußgeschwärzten Fisch. Nein, jetzt bloß nicht ans Essen denken.

Stattdessen schaute er über das dunkle Land und die weit entfernten Hänge, wo kleine Feuer brannten. Denk auch nicht an ein warmes Lagerfeuer!

March stand neben ihm. Sein Gesicht war blass und seine Augen silbern. Er wirkte unsicher auf den Füßen und zu Tode erschöpft. Himmel noch mal! Denk auch nicht an den Tod! Und schon gar nicht an Füße!

Edyons Füße waren wund und halb erfroren. Er war ebenfalls völlig entkräftet. »Es ist wohl unwahrscheinlich, dass die Feuer zur pitorianischen Armee gehören, die uns nachrennt, um uns Essen, Wein und weiche Daunenbetten zu bringen?«

March schüttelte den Kopf. »Ambrose sagt, es sind Briganter.«

Sie waren in der vergangenen Nacht der Schlacht und dem Flammenmeer in Rossarb entkommen und zum Nördlichen Plateau geflohen, zusammen mit Prinzessin Catherine, Sir Ambrose und einer Handvoll weiterer Leute, aber sie wurden bereits verfolgt.

Die Ironie daran war, dass die brigantischen Soldaten, die als die härtesten und brutalsten Männer bekannt waren, sich die Bequemlichkeit eines warmen Feuers gönnen durften, während Edyon, ein sanfter, empfindsamer und kultivierter junger Mann, nichts als einen dünnen, nach Rauch stinkenden Mantel hatte, um sich zu wärmen. »Ich verstehe nicht, warum wir kein Feuer machen dürfen«, murmelte er. »Sie folgen doch sowieso unseren Spuren. Sie wissen, wo wir sind.«

»Im Dunkeln können sie uns nicht folgen. Sie können sich nicht sicher sein, wohin genau wir uns wenden, aber wenn wir ein Feuer anzünden, könnten sie auf die Idee kommen, uns eine Patrouille auf den Hals zu hetzen.«

»Aber sie werden kommen, sobald es hell ist«, sagte Edyon. »Wie weit sind sie entfernt?«

»Einen Tag, meint Ambrose. Wir müssen zusehen, dass wir schneller vorankommen als sie.«

»Das meinst du doch nicht im Ernst! Wir können nicht noch schneller!«

»Wir müssen aber.«

Edyon wollte nicht zu den brigantischen Lagerfeuern schauen und auch nicht in die Sterne. Er sank auf den schneebedeckten Boden, rutschte wieder in seinen Unterschlupf und zog seinen Mantel um sich. Es war Sommer, aber hier oben auf dem Plateau war es eiskalt und der Wind kam geradewegs aus dem Norden. Sie hatten auf einem Hügelkamm ihr Nachtlager aufgeschlagen, und Edyon hatte eine der zahlreichen kleinen Höhlen, die den Fels durchzogen, für sich beansprucht.

»Früher habe ich immer gedacht, mein Leben sei langweilig«, sagte Edyon, während er mit der Hand über die Erde fegte und kleine, spitze Steine herausklaubte, damit sie ihn beim Schlafen nicht piksten. »Was würde ich jetzt für einen Tag voller Langeweile geben! Einfach nur nichts tun! Auf einem Kissen sitzen – Oh, hätte ich doch nur ein Kissen! – Darüber nachdenken, ob ich Eintopf oder Hühnerpastete essen will, dazu einen roten oder weißen Wein … Dann am Fluss spazieren gehen oder den Hügel hinauf …«

»Wie wär’s mit etwas weniger reden und mehr schlafen? Wir müssen uns ausruhen.«

»Oh, ich wünschte, ich hätte einen Eintopf oder eine Pastete!« Einer der Soldaten hatte jedem eine kleine Tasse Haferflocken in kaltem Wasser ausgeteilt, nachdem sie den ganzen Tag gelaufen waren. Das war alles, was sie zu essen hatten: kalten, wässrigen Haferbrei. »Und ein Glas Wein, egal was für einen, weiß oder rot, mir egal. Von mir aus auch Bier. Aber bitte nicht mehr laufen!«

»Dann schlaf!«

»Bitte entschuldigt, Sir.« Es war Tanya, die Zofe von Prinzessin Catherine, die zum Fürchten aussah mit den Rußspuren im Gesicht und dem brennenden, grimmigen Blick. Sie stand am Eingang zu Edyons Felsspalte. »Die Prinzessin fragt, ob Ihr wohl Zeit für sie hättet.«

Edyon seufzte. Er hatte kaum mit seiner Cousine, der Prinzessin, gesprochen, und er fühlte sich geschmeichelt, dass sie ihn in ihren Kreis einlud, aber er war hundemüde und »ihr Kreis« waren im Augenblick ihre Zofe und ein paar Soldaten. Und was gab es wohl zu besprechen außer der Überlegung, wie bald die Briganter sie einholen würden? Er wollte all das vergessen. »Ich wollte gerade schlafen. Ist es eilig?«

»Das weiß ich nicht, Sir. Soll ich ihr sagen, dass Ihr etwas Wichtigeres zu tun hättet?«

Edyon ignorierte ihren Sarkasmus und rappelte sich seufzend auf. »Ich bin nur müde, hungrig und durchgefroren. Ich hielt es für einen guten Vorschlag, mich etwas auszuruhen, bevor wir morgen unsere Flucht fortsetzen. Aber natürlich ist es mir ein Vergnügen, mich mit Prinzessin Catherine zu unterhalten.«

Tanya stapfte mit in die Hüften gestemmten Fäusten davon. »Dann versucht Euch mal vorzustellen, Ihr wärt müde, hungrig und durchgefroren und müsstet dabei noch ein Korsett und Röcke tragen«, hörte Edyon sie noch sagen. Sie ließ sich im Kreis der weißhaarigen Soldaten zu Boden plumpsen, die über etwas lachten, was sie sagte, und dann zu Edyon hinschauten.

March begleitete Edyon den Hügel hinauf, wo Prinzessin Catherine mit Sir Ambrose und einem von Prinz Tzsayns Soldaten stand – einem etwas älteren blauhaarigen Soldaten, ein schlanker und muskulöser Mann.

Catherine begrüßte sie mit einem erschöpften Lächeln. »Edyon, March – danke, dass ihr gekommen seid. Das ist General Davyon aus Prinz Tzsayns persönlicher Leibgarde.«

»Guten Abend, General.« Edyon lächelte ihn an, doch dann wurde ihm klar, dass ein Leibwächter den Prinzen niemals verlassen würde, solange dieser am Leben war. Der Schreck machte sich auf seinem Gesicht breit. »Aber bedeutet das, dass … Prinz Tzsayn …?«

Davyon runzelte die Stirn, wobei sich in seiner Miene nicht viel änderte; es sah so aus, als ob er gar nicht wüsste, wie man lächelte. »Es bedeutet lediglich, dass der Prinz mir einen speziellen Auftrag gegeben hat. Obwohl es in den letzten Stunden von Rossarb viel zu tun gab, dachte er an seine Pflicht, ganz Pitoria zu schützen. Der Prinz gab mir eine Botschaft für Prinz Thelonius, um ihn vor Aloysius’ Armee aus Jungen zu warnen und um ihn zu bitten, an seiner Seite gegen Brigant zu kämpfen. Ich kann die Botschaft nicht selbst überbringen, da mir der Prinz eine andere Aufgabe übertragen hat, nämlich den Schutz der Prinzessin.«

Catherine hielt Edyon das versiegelte Schriftstück hin. »Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass Ihr die Botschaft Eurem Vater überbringt. Prinz Thelonius muss den Ernst der Lage erkennen und auch, dass Eile geboten ist. Und er muss über die Macht des Dämonenrauchs Bescheid wissen. Wenn er sich der pitorianischen Armee anschließt, werden wir gewiss schnell den Sieg davontragen.«

Edyon fühlte die Verantwortung und die Ehre, die mit dieser Aufgabe einherging, die seinem zweifachen Erbe entsprach: seine Mutter war Pitorianerin und sein Vater der Herrscher von Calidor. »Ich werde mein Bestes tun, damit mein Vater diese Nachricht erhält.« Er nahm das Schreiben, konnte die Schrift in der Dunkelheit aber kaum entziffern, obgleich er das Siegel des Prinzen erkannte.

Davyon sagte: »Dies garantiert jedem, der das Schreiben bei sich trägt, freies Geleit durch Pitoria und ein Schiff nach Calidor.«

»Ausgezeichnet«, sagte Edyon, konnte sich aber eine Bemerkung nicht verkneifen: »Jetzt müssen wir nur noch der brigantischen Armee entkommen und den Dämonen aus dem Weg gehen.«

Catherine

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

Lauf ins Haus,

lauf ins Haus,

die Wölfe kommen,

geh nicht mehr raus.

Brigantisches Kinderlied

»Ich sehe sie nicht.« Catherine schaute hinter sich und kniff gegen den gleißend hellen Schnee die Augen zusammen.

»Auf dem flachen Teil des Kamms. Links vom Gipfel.« Ambroses Stimme klang ganz ruhig, keineswegs besorgt, aber irgendetwas war anders an ihm. Er schien härter geworden zu sein, als ob sich eine Schicht Eis über ihn gelegt und ihn so wie alles hier eingefroren hätte.

Der Himmel war blassgrau und wurde schnell dunkler. Er schien leicht zu schwanken. Catherine stützte sich auf einen Stecken, den Geratan, einer ihrer Gefolgsleute, am ersten Morgen für sie geschnitten hatte. Gefühlt war das vor einer halben Ewigkeit, obwohl es erst gestern gewesen war … nein, vorgestern. Alles schien miteinander zu verschmelzen. Sie hatten in der ersten Nacht in den kleinen Felsnischen übernachtet, waren die zweite aber durchmarschiert, und jetzt war es fast schon der Mittag des dritten Tages, seit sie Rossarb den Rücken gekehrt hatten.

Catherine richtete ihre Konzentration auf die gegenüberliegende Bergseite. Und da sah sie sie: winzige dunkle Flecken. Es schienen nur wenige zu sein, aber immer mehr tauchten von jenseits des Kamms auf, bewegten sich abwärts und schmolzen auf dem weißen Schnee zusammen. Vorher waren sie zwischen den Bäumen kaum zu sehen gewesen, und sie hatte gehofft, dass die Lagerfeuer, die sie in den vergangenen zwei Nächten beobachtet hatte, die Feinde zahlreicher hatten erscheinen lassen sollen, um sie einzuschüchtern.

Sie fragte Ambrose: »Und es sind wirklich die Truppen meines Vaters?«

»Ja. Der Mann in der vordersten Linie trägt eine quadratische Standarte.«

Die Standarten der Briganter waren alle quadratisch, die der Pitorianer dreieckig. Diese Soldaten waren Briganter.

Ambrose setzte hinzu: »Ich würde sagen, das ist lediglich ein Bataillon. Zweihundert Männer.«

»Zweihundert?« Catherines Herz sackte in ihre Magengrube und sie schaute sich nach ihren Soldaten um. Es waren zwanzig Mann. Sie hatten keine Chance, einen Kampf gegen die Truppe der Briganter zu gewinnen, nicht mal unter den besten Umständen. Und das hier waren mit Sicherheit die schlechtesten.

»Wie viel Vorsprung haben wir?«

»Einen halben Tag, höchstens.«

Ein halber Tag war gar nichts. Sie hatten keine Zeit, langsamer zu gehen oder eine Rast einzulegen. Aber sie konnten nicht noch eine Nacht durchmarschieren. Sie waren bereits schneller und länger gelaufen, als sie es für möglich gehalten hatte, vorerst in westlicher Richtung über das Plateau, mit der Absicht, sich dann nach Süden zu wenden, in Sicherheit. Es war ein verzweifeltes Unterfangen: Das Klima war rau, sie befanden sich auf Dämonengebiet, und die einzige Person, die sich hier auskannte, war Tash, ein dreizehnjähriges Mädchen.

Allerdings musste gesagt werden, dass Tash mit den Strapazen des Fußmarschs ziemlich gut zurechtkam, genauso wie Rafyon und Geratan, Catherines treueste Gefolgsleute. General Davyon war so zäh und entschlossen, wie sie es von einem General des Prinzen erwartet hatte. Sie hatten zehn reguläre Soldaten dabei, sieben waren ihre eigenen – sie hatten sich die Haare weiß gefärbt, um ihre Loyalität zu ihr unter Beweis zu stellen –, der Rest gehörte zu den blauhaarigen Leibgardisten von Prinz Tzsayn. Daneben befanden sich noch ein Koch und ein ältlicher Diener bei ihrer Gruppe, der, so lange es ging, in Rossarb ausgeharrt hatte und der aussah, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Tanya, Catherines Zofe, die mit ihr aus Brigant nach Pitoria gekommen war, beklagte sich nicht, aber die Reise zehrte auch an ihren Kräften. Catherine hatte das Gefühl, dass ihre Beine jeden Moment unter ihr nachgeben würden. Und dann waren da noch Edyon und March, die beide keine ausgebildeten Kämpfer waren. Sie waren kaum älter als Catherine und wirkten auch kaum stärker.

Sie alle hatten ihr Bestes gegeben, doch nun schien es, als seien ihre Bemühungen umsonst gewesen – die Männer ihres Vaters würden sie einholen, bevor sie den Rand des Plateaus erreicht hatten, ja bevor sie noch die Hälfte des Wegs zurückgelegt hatten.

»Was werden sie tun?«, fragte sie. Noch vor wenigen Monaten hatte Ambrose zu diesen brigantischen Soldaten gehört. Er hatte mit ihnen trainiert, mit ihnen gelebt, er wusste, wie sie sich verhalten würden.

Ambrose zuckte mit den Schultern. »Wir befinden uns nicht mehr im Schutz der Bäume, sie können uns klar und deutlich sehen. Das Land hier ist offen und flach. Sie werden uns eine kleine Gruppe ihrer schnellsten Männer hinterherschicken.«

»Wie viele Männer?«

»Genug, damit sie uns mühelos überwältigen können.« Ambrose musterte die Gruppe und lachte freudlos. »Fünf sollten reichen.«

Der alte Ambrose hätte nie etwas so Zynisches gesagt, aber vielleicht hätte er den Kampf willkommen geheißen. Das war das inoffizielle Motto der brigantischen Armee: »Besser zu kämpfen, als zu fliehen.« Besser, gegen seine früheren Kameraden ins Feld zu ziehen, als zu erfrieren oder von einem Dämon getötet zu werden.

Aber Catherine wollte nicht kämpfen. Sie wollte nicht verlieren. Sie dachte an die Bücher über den Krieg, die sie gelesen hatte. Sie hätte sich in den vielen Stunden, die sie in der Bibliothek ihres Vaters zugebracht hatte, nie träumen lassen, dass ihr dieses angelesene Wissen irgendwann einmal von Nutzen sein würde, aber es war ein gutes Gefühl, dass es ihrem Vater ebenso erging: Auch ihm wäre nie in den Sinn gekommen, ein Mädchen in der Kunst des Krieges zu unterweisen. »Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Trupp ausschicken, der doppelt so groß ist wie unserer. Wie du schon sagst, sie wollen sicher sein, dass sie gewinnen.«

Ihre Leute würden getötet werden, auch wenn sie sich ergaben. Sie und Ambrose waren Verräter und würden nicht so gnädig behandelt werden; man würde sie zurück nach Brigant bringen, wo man sie erst foltern und dann in aller Öffentlichkeit hinrichten würde.

»Das ist der Grund, warum du gehen musst.« Sie standen abseits der Gruppe, außer Hörweite. Ambrose drehte sich zu Catherine um. Sein Gesicht war fast vollständig von einem Schal und seiner Kapuze bedeckt und sie konnte nur seine Augen sehen. Winzige Eiskristalle hingen in seinen Augenbrauen und seinen langen Wimpern. »Du, Tash und General Davyon könnt es nach Süden schaffen, runter von diesem Plateau. Tash wird euch führen. General Davyon wird für deine Sicherheit sorgen.«

»Nein, ich werde niemanden zurücklassen.« Was Catherine damit eigentlich sagen wollte, war: »Ich werde dich nicht verlassen.« Aber irgendetwas hielt sie davon ab. Vor ein paar Wochen hatte sie geglaubt, Ambrose sei tot, und es hatte ihr fast das Herz gebrochen. Der Gedanke, ihn hier zurückzulassen, wo er kämpfen und sterben würde, war schlichtweg unmöglich. Die Alternative war, dass Ambrose mit ihr gehen würde – aber dann würden sie die anderen dem Tod überlassen. Sie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht tun.«

»Es gibt keine Alternative.«

Catherine sah den Schmerz in seinen Augen. Aber was wollte er – mit ihr fliehen oder lieber kämpfen? »Es gibt immer eine Alternative«, begehrte sie auf.

»Aber natürlich, Euer Hoheit«, sagte er, und seine Stimme veränderte sich zu einem zynischen Höhnen, das sie nicht von ihm kannte. »Ihr habt die Wahl: entweder fliehen und überleben oder bleiben, gefangen genommen, gefoltert und hingerichtet zu werden. Ich bin mir sicher, Euer Vater wird sich ein besonders beeindruckendes Gerät einfallen lassen, um Euren Kopf zur Schau zu stellen.«

Ambroses Worte ließen ihr Herz gefrieren. Ihr Vater hatte Tarquin, Ambroses Bruder, foltern lassen – tagelang, vielleicht wochenlang –, bevor man ihn tötete und König Aloysius Tarquins Kopf und Hände auf einem Metallkreuz Prinz Tzsayn zum Geschenk machte. Catherine war sich sicher, dass Ambrose sich die Schuld gab für das, was seinem Bruder widerfahren war.

Sie legte die Hand auf Ambroses Brust und schaute ihm in die Augen, die voller Schmerz und Wut waren. »Was mein Vater Tarquin angetan hat, was er mir antun würde, zeigt nur, was für ein Monster er ist – aber ich kann nicht aus Angst handeln. Ich werde es nicht tun. Ich will nicht sterben, ich will nicht, dass du stirbst, und ich will auch nicht meine Männer zum Sterben zurücklassen. Mehr noch, ich habe mich zur Anführerin gemacht, der die Männer folgen sollen. Ich habe ihnen gegenüber eine Verpflichtung.«

»Du hast nicht die Verpflichtung, zusammen mit ihnen zu sterben. Du hast die Pflicht zu leben und den Krieg fortzuführen, wenn sie tot sind.«

»Ich weiß, dass diese Männer ihr Leben geben würden, damit ich entkommen kann. Ich weiß, dass du selbst für mich kämpfen und sterben würdest, Ambrose. Und ein Teil von mir will fliehen – das muss ich eingestehen. Ich will nicht gefangen genommen und gefoltert werden. Aber trotzdem, ich kann meine Männer nicht verlassen.«

Ambrose nahm Catherines behandschuhte Hand. »Wenn du eine richtige Anführerin werden willst, dann musste du schwere Entscheidungen treffen. Manchmal musst du Soldaten opfern. Du verlierst eine Schlacht, um den Krieg zu gewinnen. Und ein Anführer muss immer überleben … das ist deine Bürde. Du hast ihr Leben in deinen Händen und einige dieser Leben sind verloren. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann kannst du sie nicht anführen.«

»Ich glaube einfach nicht, dass die Lage schon so ernst ist. Du sagtest selbst, dass wir einen halben Tag Vorsprung haben. Nun, das macht mir Mut. Es wird mit jeder Stunde kälter und die Kälte macht den Brigantern genauso zu schaffen wie uns. Wir sind hungrig, aber ihnen wird es ebenso gehen. Zweihundert Männer zu verpflegen ist viel schwieriger, als Nahrung für zwanzig zu finden. Wir könnten von Dämonen angegriffen werden, aber die Briganter auch. Und wir haben Tash. Sie kennt das Nördliche Plateau besser als irgendjemand sonst, einschließlich unserer Verfolger.«

»Und genau aus diesem Grund kann sie dich und Davyon in Sicherheit bringen«, beharrte Ambrose. »Nimm Tzsayns Brief und geh damit zu Prinz Thelonius. Du musst dafür sorgen, dass er die Nachricht bekommt.« Und wieder hatte Ambroses Stimme diesen zynischen Ton, diesmal bei der Erwähnung von Tzsayns Namen.

Catherine schüttelte den Kopf. Sie wandte sich ab, schwankte leicht und stützte sich auf ihren Stock. »Ich werde mich heute Abend entscheiden. Bis dahin bleiben wir alle zusammen.«

»Wir werden den Abend nicht erleben, wenn wir nicht an unsere Grenzen gehen.«

»Dann werden wir an unsere Grenzen gehen.«

Catherine stapfte durch den Schnee zur Spitze der Gruppe. Ihr war schwindelig und der Boden unter ihren Füßen schien sich zu neigen. Sie brauchte Wasser und etwas zu essen, und obwohl ihr Mantel aus Wolle und Pelz bestand, sickerte die Kälte allmählich durch. Sie gesellte sich zu General Davyon und sagte: »Ich habe gerade mit Sir Ambrose abgesprochen, dass wir uns bis zum Einbruch der Nacht nach Kräften beeilen, General. Also bitte helft mir, ihm zu beweisen, dass wir dazu in der Lage sind.«

Davyon schaute zu Ambrose, doch dann nickte er und setzte sich mit einem gemurmelten »Gewiss, Euer Hoheit« in Bewegung.

Catherine musste lange Schritte machen, um in Davyons Fußstapfen zu treten. Sie zählte sie und schaute hinunter in die Vertiefungen, die seine Füße hinterließen, bevor sie selbst ihre Füße hineinsetzte.

Eins.

Zwei.

Eins.

Zwei.

Eins.

Zwei.

Catherine schaute nicht nach oben, sondern nur auf die Spuren, denen sie folgte. Es war wie ein Traum. Weiter und weiter und weiter.

Ein Ruf riss sie aus ihrer Träumerei. »Schaut!« Catherine wäre fast gegen Davyon geprallt, der stehen geblieben war. Ambrose deutete in die Richtung, aus der sie kamen. »Sie schicken ihre schnellsten Leute aus.«

Catherine versuchte, etwas zu erkennen, aber es gelang ihr nicht. »Wie viele?«

»Vierzig«, antwortete Ambrose. »Doppelt so viele, wie wir sind, wie Ihr vorausgesagt habt.«

»Recht zu haben ist wahrlich kein Trost.«

»Werdet Ihr dann akzeptieren, dass ich auch recht habe? Ihr müsst jetzt mit Tash vorausgehen. Nicht erst heute Nacht.«

»Nein, wir müssen aufhören zu reden und weitermarschieren. General, geht voraus.« Und Catherine setzte wieder einen Fuß vor den anderen, aber plötzlich schien ihr der Boden entgegenzukommen, obwohl sie gleichzeitig das Gefühl hatte zu schweben. Dann schaute sie hoch zu Ambrose, der sie in seinen Armen trug. Sein Körper lag warm an ihrem, seine Arme umfingen sie stark und fest und doch sanft. Sie wusste, dass die Erschöpfung ihr einen Streich spielte, aber was für ein köstlicher Streich das war! Wie sehr wünschte sie sich, dass es wahr wäre, dass er sie tatsächlich in seinen Armen halten würde. Sie legte den Kopf an Ambroses Brust, fühlte seinen Atem auf ihrer Wange und murmelte: »Das ist viel besser, als zu laufen.« Es war besser als alles, was sie sich vorstellen konnte.

»Seid Ihr wach, Euer Hoheit? Ihr seid in Ohnmacht gefallen.«

»Was? Nein!« Es war keine Einbildung, es war Wirklichkeit. Er trug sie in seinen Armen. Catherine durfte nicht schwach erscheinen. »Ich kann laufen. Setzt mich ab. Wo ist mein Stock?«

»Den hat Tanya.«

»Holt ihn mir, dann kann ich laufen.«

Ambrose gab keine Antwort.

»Setzt mich ab. Ich kann mit dem Stock laufen.«

»Ihr seid mit dem Stock ohnmächtig geworden.«

Aber Catherine zappelte in seinen Armen hin und her, sodass er stolperte und ihre Beine fallen ließ. Sie stand an ihn gelehnt da und schaute zum Rest ihrer kleinen Gruppe. Sie war die Schwächste von ihnen. Und dann schaute sie zu den Brigantern und dem Trupp, der sich von den anderen gelöst hatte und pfeilschnell auf sie zukam.

Sie war den anderen ein Klotz am Bein. Wegen ihr würden sie den Tod finden. Es war lachhaft, dass Ambrose vorgeschlagen hatte, sie solle fliehen. Sie konnte ja kaum stehen.

Aber es gab etwas, das ihr helfen konnte. Ambrose hatte immer noch die Flasche mit dem violetten Dämonenrauch in einer Tasche über der Schulter hängen.

Catherine hatte in Rossarb den Dämonenrauch ausprobiert und es war ein herrliches Gefühl gewesen. Wie stark er sie gemacht hatte! Sie hatte einen Speer weiter geschleudert, als sie je irgendetwas geworfen hatte. Ihre Technik war erbärmlich, aber die Stärke, die sie empfunden hatte, war wunderbar gewesen. Der Rauch hatte sie übermütig gemacht, aber er hatte auch ihre Sinne geschärft und sie hatte Dinge überdeutlich wahrgenommen: wie Prinz Tzsayn ihren Rücken berührt und wie er behutsam ihre Finger auf dem Speer platziert hatte, wie Ambrose sie angeschaut und wie er ihre Wange gestreichelt hatte.

»Ich muss stärker werden. Und schneller«, sagte sie zu Ambrose. »Ich brauche den Dämonenrauch.«

»Es ist eine Droge. Edyon ist danach zusammengebrochen.«

»Mich hat er stark gemacht. Ich nehme nur eine kleine Menge.«

»Dann seid Ihr kräftig genug, um mit Tash vorauszugehen. Ihr könnt entkommen. Wir bleiben und kämpfen.« Es war fast so, als ob Ambrose auf diese Gelegenheit gewartet hatte, als ob das alles war, was er wollte.

Sie schüttelte den Kopf. »Wir bleiben zusammen. Und wenn ich diese Gruppe jemals verlassen sollte, dann nur zusammen mit dir.«

Er starrte sie an und wisperte harsch. »Ich werde eines Tages gegen die Briganter kämpfen. Du wirst es nicht verhindern.«

»Wenn das geschieht, werde ich alles tun, was ich kann, um dafür zu sorgen, dass du gewinnst, Ambrose. Aber hier kannst du nicht gewinnen.«

Ambrose neigte den Kopf, als ob sie eine Abmachung getroffen hätten. Er zog die Flasche mit dem Dämonenrauch aus seiner Ledertasche. Der violette Rauch strahlte hell und verdeutlichte, wie sehr sich der Himmel verdüstert hatte. Catherine nahm die Flasche, die schwer und warm in ihrer Hand lag, und der Rauch darin wirbelte plötzlich schneller und schien sich dort zu sammeln, wo Catherines Finger das Glas berührten.

Catherine zog den Korken heraus und ließ einen kleinen Rauchfaden entkommen, bevor sie den Korken schnell wieder in den Flaschenhals drückte und gleichzeitig ihr Gesicht über den aufsteigenden Rauch legte und ihn einatmete. Der Rauch glitt in ihre Nase und ihren Mund. Er streichelte über ihre Zunge, über ihren Hals und schien ihren Körper von innen heraus zu wärmen. Ihr Gesicht wurde warm und ihre Haut kribbelte. Sie lächelte. Die Wärme war einfach herrlich. Sie lockerte die Schultern. Die Anstrengung schien von ihr abzufallen und ihr verkrampfter und müder Körper wurde von einer unbändigen Energie erfüllt.

Sie nahm noch ein wenig von dem Rauch und drehte sich zu den Soldaten um, die sie verfolgten. Sie hatte das Gefühl, dass sie es allein mit der ganzen Armee aufnehmen konnte.

Nein! Das war ja lächerlich.

Der Rauch beflügelte ihre Einbildungskraft. Sie musste sich konzentrieren. Sie musste ja nur schneller laufen. Sie gab Ambrose die Flasche zurück, der sie wieder in seine Schultertasche steckte. Er musterte sie eindringlich. »Wie fühlt Ihr Euch?«

»Viel besser. Mir ist nicht mehr so kalt und ich fühle mich stärker. Ich glaube, ich kann jetzt Euch tragen, Sir Ambrose«, scherzte Catherine und drehte sich dann zu Davyon um. »Wir müssen weiter. Wo ist Tash?«

»Sie ist vorausgegangen, Euer Hoheit. Sie macht sich Sorgen wegen des Wetters.«

Catherine lachte schnaubend. »Und wir dachten, die Briganter seien unser Problem.«

»Sie sagt, ein Sturm zieht auf. Sie will einen Unterschlupf suchen.«

Der Himmel war schon den ganzen Tag grau und bewölkt gewesen, aber jetzt wirkten die Wolken dunkel und bedrohlich, fast schwarz im Norden. Es war ein kleiner Trost, dass der Sturm die Briganter genauso hart treffen würde wie sie.

Sie gingen weiter und folgten den Spuren, die Tash hinterlassen hatte. Davyon übernahm die Führung, während Geratan und Rafyon den langsameren Mitgliedern der Gruppe halfen. Es wurde nicht viel geredet. Sie sparten ihre Kräfte für das Vorwärtskommen. Catherine nahm Tanyas Hand und zog sie förmlich mit sich.

Wenn nur alle den Rauch hätten inhalieren können, aber er wirkte nicht bei Ambrose oder Tanya, die beide zu alt waren. Vielleicht sollte sie ihn March und Edyon anbieten. Sie hatte gesehen, wie Edyon March mit dem Rauch geheilt hatte; die Wunde hatte sich vor ihren Augen geschlossen, und daher wusste sie, dass beide noch jung genug waren, um von dem Rauch profitieren zu können. Aber Edyon war danach auf dem Boden zusammengebrochen und das konnte sie nicht riskieren. Warum wirkte der Rauch bei verschiedenen Leuten unterschiedlich? Sie hatte nicht das Gefühl, dass sie zusammenbrechen würde. Sie fühlte sich lebendig und kraftvoll. Mächtig. Sie hätte meilenweit laufen können.

Laufen und nachdenken – mehr musste sie nicht tun und es lag noch ein weiter Weg vor ihr, sie konnte also noch viel nachdenken. Der Krieg beherrschte ihre Gedanken. Aber manchmal war es schön, sich an angenehmere Zeiten zu erinnern.

Catherine dachte an ihre glorreiche Prozession durch Pitoria, von der Küste bis zur Hauptstadt, und an das erstaunliche weiße Schloss in Tornia. Vor ihrem geistigen Auge nahm die Prozession wieder Gestalt an.

Die Pferde, die Tänzer und Musikanten.

Meine weiße Blume, die Wissun.

Mein weißes Kleid und die Kristalle darauf, die in der Sonne funkelten.

Die Männer, die ihre Haare weiß färbten, aus Ergebenheit zu mir.

Und dann habe ich Tzsayn zum ersten Mal gesehen.

Sie hatte Angst gehabt, Tzsayn könnte so kalt und gleichgültig sein, wie ihre Mutter behauptet hatte. Aber er war niemals kalt und wirkte auch nie gelangweilt. Ihre Mutter hatte sich geirrt.

Mutter. Ich habe in letzter Zeit kaum an dich gedacht. Was wusstest du von diesem Krieg? Kanntest du Vaters Pläne? Ich bin mir sicher, dass du es mir gesagt hättest, wenn du davon gewusst hättest. Du hast geglaubt, dass ich Tzsayn heiraten würde. Du hast geglaubt, ich hätte eine Zukunft mit ihm. Du hast diesen Krieg nicht kommen sehen, weil er überhaupt keinen Sinn ergibt. Ein Krieg – und nur wegen Dämonenrauch!

Aber ihr Vater hatte den Angriff sorgfältig geplant. Ihr Bruder und Noyes, der Inquisitor ihres Vaters, hatten den König und die Edelmänner angegriffen, die sich in Tornia anlässlich ihrer Hochzeit versammelt hatten.

So viele Männer waren getötet worden, König Arell war verletzt – vielleicht war er mittlerweile seinen Wunden erlegen.

Man hatte Catherine die Schuld gegeben, sie hätte ihren Vater und ihren Bruder nach Pitoria gebracht. Lord Farrow, einer der mächtigsten pitorianischen Lords, hatte ihre Verhaftung verlangt.

Farrow hasst mich.

Aber Prinz Tzsayn hat mir nicht die Taten meines Vaters und meines Bruders vorgeworfen.

Er hat mich beschützt. Er war dankbar dafür, dass ich ihn gewarnt habe.

Und als er ihr gezeigt hatte, wie sie den Speer halten und werfen musste … wie er langsam ihre Finger gelöst und sie an die richtige Stelle gelegt hatte … wie fest sich sein Bein angefühlt hatte, während sie sich kichernd an ihn gelehnt hatte … Sie hatte seine Stärke gespürt, aber genauso ihre eigene, wie jetzt auch.

Es gab vieles an Tzsayn, was sie mochte.

Seinen Humor. Seine Stimme. Seine Ehrlichkeit.

Er ist freundlich zu mir. Er respektiert mich. Und er sieht gut aus, sogar sehr gut, aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet.

Aber dann ist da seine Kleidung. Lächerlich … fast weibisch, und doch irgendwie ganz und gar männlich. Blaue Seide, blauer Samt, blauer Pelz.

Und die blau gefärbte Haut, die durch die Schlitze in seinen Oberteilen sichtbar ist.

Wo hört das Blau auf?

Catherine lachte. Prinz Tzsayn war anders als jeder Mann, dem sie je begegnet war.

Nicht, dass ich vorher viele Männer gekannt hätte. Abgesehen von meinem Vater, meinen Brüdern, Noyes und ein paar Soldaten der königlichen Leibgarde. Und Ambrose.

Und Ambrose. Er war gut aussehend, galant und doch völlig anders als Tzsayn. Sie war vom ersten Augenblick an von Ambrose eingenommen gewesen, seit er vor zwei Jahren in die Leibgarde eingetreten war. Natürlich hatte sie immer gewusst, dass sie keine Zukunft hatten. Er war zwar ein Edelmann, aber sie war eine Prinzessin, und er war nicht von so hoher Geburt, dass ihre Eltern ihn als Freier akzeptiert hätten. Sie konnte ihn aus der Ferne bewundern, aber alles, was darüber hinausging, brachte sie beide in tödliche Gefahr. Ihn mehr als sie.

Jetzt aber sah die Sache anders aus. Sie war ihrem Vater zu nichts mehr verpflichtet und Tzsayn hatte sie freigegeben. Sie konnte ihre eigene Wahl treffen.

»Tash ist zurück, Euer Hoheit«, sagte Tanya und zog Catherine am Arm.

Tash stapfte über den Schnee. Sie reichte Ambrose kaum bis zur Brust. Sie war ein klitzekleines Mädchen, noch ein Kind, aber sie hatte die Ausdauer eines Jagdhundes. Ihre blonden Dreadlocks waren nach hinten gebunden und sie hatte einen Schal über Nase und Mund gelegt. Jetzt zog sie ihn herunter und runzelte die Stirn. »Ich habe gehofft, wir würden die Baumlinie erreichen und im Wald Schutz suchen können, bevor der Sturm losbricht, aber alle sind so entsetzlich langsam.«

Die Briganter, die sie verfolgten, waren immer noch nicht mehr als schwarze Punkte in der Ferne, zwar etwas näher als zuvor, aber nicht viel. Wenn Catherines Gruppe es bis zu den Bäumen schaffte, ehe der Sturm sich über dem Land austobte, konnten sie ihren Vorsprung vielleicht vergrößern. Sie würden im Wald besser vorwärtskommen, wo die Bäume sie vor dem Wind schützten und der Schnee nicht so tief war. Der Sturm würde die Briganter ausbremsen.

»Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen den Wald erreichen«, sagte Catherine. Ein paar hauchzarte, feuchte Flocken benetzten ihre Wangen. »Bleibt dicht zusammen.« Und damit stapfte sie in den Sturm hinein.

Tash

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

Tash musste weg von diesem Haufen. Sie waren alle völlig nutzlos. Wenn sie mit Gravell unterwegs gewesen wäre, wären sie schon längst im Wald. Aber Gravell war nicht hier. Gravell war tot – und sie auch, wenn sie nichts unternahm. Die Briganter würden sie und diese kleine Gruppe abschlachten.

Sie konnte es mühelos alleine bis zu den Bäumen schaffen.

Kinderleicht.

Mit verbundenen Augen und einer Hand auf den Rücken gebunden.

Sie sollte allein zu den Bäumen gehen, die Gruppe hinter sich lassen, sie ganz und gar verlassen, dann nach Pravont und von da aus nach Süden.

Und dann – was? Wohin soll ich dann gehen?

Gravell war ihre Familie gewesen. Ihr Freund. Ihr Ein und Alles. Sie hatte sonst niemanden. Wenn Tash die Augen schloss, sah sie seinen Körper auf dem Boden liegen mit dem Speer in der Brust. Blut sickerte durch seine Jacke. Er war in der Schlacht von Rossarb gestorben, um sie zu retten. Er hatte sich geopfert, damit sie fliehen konnte.

Jedes Mal, wenn sie an Gravell dachte, musste Tash weinen, und auch jetzt kamen ihr fast die Tränen. Aber stattdessen benetzten eiskalte Schneeflocken ihre Wangen. Die Wolken über ihnen waren dunkelgrau und im Norden schwarz, der Wind frischte auf und der Schnee fiel mit jedem Augenblick dichter. Diese Sommerstürme konnten richtig schlimm werden, aber sie dauerten nie länger als einen Tag. Trotzdem, der Sturm war fast über ihnen und sie hatten es noch nicht zu den Bäumen geschafft.

Tash schaute hinter sich zu den anderen. Zugegeben, sie waren nicht alle nutzlos. Die Prinzessin ging voraus und sie wirkte jetzt stark und energisch, genauso wie Ambrose, Rafyon, Geratan und der General – immerhin waren sie Soldaten –, aber die restlichen Mitglieder der Gruppe wirkten alle, als ob sie jeden Moment zusammenbrechen würden.

Rafyon winkte Tash zu, sie solle auf die Gruppe warten. Rafyon stand ihr näher als der Rest, denn er hatte sie aus Rossarb herausgetragen, nachdem Gravell getötet worden war. Aber Tash schuldete ihm nichts. Sie wandte sich von ihm ab und sah in Richtung der Bäume. Sie könnte im Nullkommanichts da sein. Sie könnte ein Feuer machen und bei Einbruch der Nacht hätte sie es gemütlich und warm.

»Der Sturm ist hier!«, schrie Rafyon durch den Wind, als er bei ihr war.

Tash machte sich nicht einmal die Mühe, mit den Augen zu rollen.

»Wir müssen zusammenbleiben«, setzte Rafyon hinzu. »Ich will dich nicht aus den Augen verlieren.«

»Der Sturm wird noch viel schlimmer. Ihr solltet die Schwächeren zurücklassen«, sagte sie zu ihm. »Es ist schon so schwer genug, den Brigantern zu entkommen. Das schaffen nur die Stärksten.«

»Wir lassen niemanden zurück.«

»Ihr lasst entweder die Schwachen zum Sterben zurück oder alle werden sterben.« Bei ihren Worten runzelte Rafyon die Stirn. »Guck mich nicht so an. Du weißt, dass ich recht habe. Das ist alles bloß Zeitverschwendung. Ihr werdet sowieso alle getötet, ob ihr die Bäume nun erreicht oder nicht. Und ihr verdient auch nichts anderes.«

»Tash.« Rafyon legte ihr die Hand auf den Arm, aber sie schüttelte ihn ab und wich zurück. »Fass mich nicht an!«, schrie sie. »Ich muss nicht bei euch bleiben! Wegen euch ist Gravell tot! Wegen euch hat er einen Speer abbekommen und wir mussten ihn liegen lassen! Niemanden hat das gekümmert. Niemand ist dageblieben, um ihm zu helfen. Ich hoffe, ihr sterbt alle!«

Tash wusste nicht, warum sie das sagte. Sie wollte nicht, dass Rafyon starb. Sie mochte ihn. Und sie mochte Prinzessin Catherine. Und Edyon. Tanya konnte sie nicht besonders gut leiden, aber sie wollte auch nicht, dass sie starb. Trotzdem, es war einfach nicht fair. Gravell war tot und sie alle hatten Schuld. Sie fühlte, wie sie wieder anfangen musste zu weinen, daher drehte sie Rafyon den Rücken zu und schaute nach Norden. Der Schneeregen schlug ihr ins Gesicht.

»Tash, das mit Gravell tut mir leid. Aber es waren die Briganter, die ihn getötet haben, nicht wir.«

»Nein! Nein! Es war nur wegen dieses blöden Kriegs! Weil ihr unbedingt kämpfen müsst! Ihr alle! Und jetzt kriegt ihr, was ihr verdient.« Wenn sie hierblieb, würde sie mit ihnen sterben. Die Briganter würden sie töten oder – was wahrscheinlicher war – sie würden in diesem Sturm erfrieren. Sie hatten weder die passende Kleidung noch genügend Waffen oder Proviant oder genügend von irgendetwas. Wenn sie zu den Bäumen kam, konnte sie ein Feuer machen, sich aufwärmen, ein paar Kaninchen fangen. Es war das Vernünftigste.

Ich helfe niemandem damit, wenn ich bleibe.

Das ist keine Feigheit. Es ist nicht falsch.

Es ist vernünftig.

Gravell würde mir raten, mich abzusetzen. Gravell würde wollen, dass ich gehe. Er würde sagen: Vermassel es bloß nicht und schau nicht zurück.

»Tash.« Das war Rafyon.

»Lass mich in Ruhe.« Und sie rannte los.

Schau nicht zurück.

Du kannst ihnen nicht helfen.

Du schuldest ihnen nichts.

Sie rannte weiter.

Lauf zu den Bäumen. Lauf zu den Bäumen.

Ihr Atem ging rasselnd und sie weinte. Schneeflocken schlugen ihr wie ein Vorhang ins Gesicht. Der Wind peitschte gegen sie und der Himmel war grau. Alles war weiß und grau.

Alles – außer dem Schnee unter ihren Füßen.

Der Schnee schimmerte rötlich. Rot – wie eine Dämonensenke.

Und Tash war mittendrin.

Ambrose

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

Ambrose trottete weiter. Er wusste, dass er mehr empfinden sollte – er sollte wachsamer sein, mehr Angst haben. Aber alles, was er fühlen konnte, war die Müdigkeit. Sie steckte ihm tief in den Knochen; er war hungrig und ihm war kalt. Er wischte sich den Schnee aus den Augen und spähte durch die wirbelnden Flocken. Außer den grauen Gestalten vor ihm und dem Schnee konnte er nichts sehen. Weißer Schnee. Weiß. Die Farbe, die Prinzessin Catherine sich bei ihrer Ankunft in Pitoria erwählt hatte. Er hatte diese Farbe so satt! Nicht die Prinzessin, sie war immer noch sie selbst – mehr noch sie selbst als früher, da sie frei war. Frei von ihrer Familie, frei von den bedrückenden Konventionen von Brigant. Aber alles andere hatte er satt: diesen Ort, diesen Kampf, diese ständige Anstrengung, den Tod, den Schmerz und den Verlust. Manchmal wollte er einfach aufgeben, aber immer trieb ihn irgendetwas weiter.

Der Sturm ließ ein wenig nach und die grauen Gestalten waren leichter zu sehen. Einige waren zu weit nach rechts geraten – Catherine war bei ihnen – und sie hatten die Spuren der anderen im Schnee verloren. Ambrose drehte sich zu Rafyon und schrie: »Wir müssen zusammenbleiben. Wir …« Aber dann fiel sein Blick auf eine Gestalt, die auf sie zugerannt kam.

Eine kleine Gestalt – Tash.

Und etwas kam hinter ihr – etwas sehr Schnelles. Etwas … Rotes.

»Dämon!«, kreischte Tash.

Ambrose zog sein Schwert und schrie Rafyon zu: »Treib die anderen zusammen!«

Aber die rote Gestalt bog ab und verschwand im dichten Schneetreiben.

Hinter ihnen erklang ein Ruf und Ambrose drehte sich um. Edyon und March taumelten auf sie zu.

»Dämon! Dämon!«, schrie Edyon und deutete nach links.

»Zu den anderen! Bleibt zusammen!« Ambrose rannte zurück und entdeckte bereits nach kurzer Zeit Blutstropfen im zertrampelten Schnee. Je weiter er lief, desto größer wurden die roten Flecken … und führten ihn zu einer herausgerissenen Sehne, dann zu einem Körper, dem ein Arm fehlte und dessen Kopf in einem unnatürlichen Winkel abstand. Der Koch!

Wieder trug der Wind einen Schrei herbei, hauchzart und leise. Hinter ihm.

Die Prinzessin!

Und wieder rannte Ambrose, seine Füße versanken im Schnee.

Noch ein Schrei. Er konnte nicht schnell genug rennen und er konnte auch niemanden sehen. »Catherine? Catherine!« Vor ihm war der Schnee anders … rötlich gefärbt … aber nicht von Blut, sondern … Das musste die Dämonensenke sein. Ungeschickt stapfte er weiter. Der Schnee wurde ein bisschen weniger und dann war er wieder bei Rafyon, Edyon, March und Tash. Von rechts eilten Geratan und ein paar der Soldaten heran.

Rafyon winkte ihnen zu. »Sammelt euch! Hierher! Alle hierher!«

Aber wo war die Prinzessin?

Eine weitere Gestalt tauchte auf.

Tanya. Allein.

Ambrose rannte zu ihr. »Wo ist Catherine?«

»Wir wurden getrennt. Der Dämon kam auf uns zugerannt.«

»Bleibt hier!«, befahl Rafyon. »Ambrose und ich suchen die anderen.«

Ambrose ging nach links, Rafyon nach rechts. Der Schnee fiel wieder dichter und innerhalb weniger Sekunden war die Gruppe hinter ihnen nicht mehr zu sehen.

Irgendwo in der Nähe ertönte ein Kreischen, und Ambrose drehte sich um, gerade als etwas Rundes, etwa so groß wie ein Ball, durch die Luft auf ihn zugeflogen kam und ihm das Schwert aus der Hand schlug. Der Ball lag im Schnee neben seinem Schwert – aber es war kein Ball. Es war ein Kopf – der alte Diener.

Ein Heulen schallte durch die Luft. Ambrose schaute auf. Der Dämon griff an – rote, starrende Augen, ein roter, weit geöffneter Mund. Ambrose kauerte sich nieder und griff nach seinem Schwert. Seine Fingerspitzen berührten gerade den mit Lederriemen umwickelten Griff, als der Dämon ihn packte, hochhob und durch die Luft warf. Ambrose flog nach hinten und rollte dann durch den Schnee. Auf dem Rücken blieb er liegen und rappelte sich in eine sitzende Position auf, als ein roter Arm nach seinem Kopf schlug. Ambrose duckte sich wieder, lehnte sich seitwärts und rollte weg, aber er war nicht schnell genug, und der Dämon zog ihn so mühelos wieder zurück, als wäre er ein Kinderspielzeug. Dann umklammerten rote Hände seine Kehle. Heiß und eisern drückten sie ihn in den Schnee. Ambrose schlug nach den Armen des Dämons, aber sie waren so hart wie Stein. Der Dämon hob ihn am Hals hoch und schleuderte ihn wieder nach unten, hob ihn hoch und schleuderte ihn nach unten.

Ambrose bekam keine Luft. Sein Genick würde brechen.

Doch dann eine vertraute Stimme: »Nein! Nein!«

Catherine!

Der Dämon ließ ihn los und erhob sich, als Catherine auf ihn zukam. Sie war winzig im Vergleich zu dem riesigen Dämon. Doch sie hatte Ambroses Schwert gepackt und hielt es waagerecht vor sich. Ambrose griff nach dem Arm des Dämons, um ihn davon abzuhalten, nach Catherine zu schlagen, und Catherine stieß ihm das Schwert in den Bauch. Der Dämon geriet ins Straucheln, und Catherine stieß und schrie, während der Dämon anfing zu kreischen.

Hinter dem Dämon tauchte General Davyon auf. Er hatte sein Schwert erhoben und hieb es dem Dämon in die Schulter.

Kein Laut war zu hören außer dem Brausen des Windes und Ambroses keuchendem Atem. Die Knie des Dämons gaben nach, und er sackte in sich zusammen und fiel in den Schnee, mit Ambroses Schwert in seinem Bauch.

Catherine blickte ihn triumphierend an. »Ich wusste, dass ich stark genug bin, auch wenn mir die Übung fehlt.« Natürlich – die Stärke des Dämonenrauchs.

»Ihr habt mir das Leben gerettet.«

Sie lächelte. »Es ist ein schönes Gefühl, dass ausnahmsweise einmal ich helfen konnte.«

Ambrose ging sein Schwert holen. Selbst noch im Tod war der Dämon prächtig anzuschauen. Riesig und rot, haarlos und muskulös. Und dann erschien roter Rauch, genauso rot wie die Haut des Dämons. Er quoll aus seinem Mund und wurde mit jeder Sekunde dichter.

Aber am erstaunlichsten war, dass der Rauch nicht von dem Sturmwind davongerissen wurde. Er wirbelte und kreiselte über dem Leichnam des Dämons und glitt in einem stetigen Strom am Boden entlang. Das Rot strahlte vor dem weißen Hintergrund des Schnees. Und irgendwie wusste Ambrose, dass der Rauch in die Dämonensenke zurückkehrte. Catherine starrte den Rauch gebannt an und rief dann: »Ich habe eine Idee! Folgt dem Rauch!«

Der Rauch schlängelte sich durch die Beine der erschöpften und keuchenden Gruppe, während alle nach unten blickten und ihn beobachteten. »Bleibt alle dicht bei mir!«, rief Catherine, und die anderen stolperten ihr hinterher zu der Dämonensenke, wo der Rauch um den Rand herumwirbelte.

Catherine packte Tash am Arm und rief: »Zeig uns, wie man hineinkommt! Wir können aus dem Sturm heraus.«

Beinahe hätte Ambrose aufgeschrien – »Nein!« –, aber es stand ihm nicht zu, ihr zu widersprechen. Er konnte ihr nicht widersprechen. In die Dämonenwelt hinabzusteigen war närrisch und gefährlich, aber Catherine zeigte keine Furcht. Vielleicht war ihr das Glück auch weiterhin hold.

Tash dagegen hatte keine Probleme damit, auszusprechen, was sie dachte: »In die Dämonenwelt? Seid Ihr verrückt geworden?«

»Wenn noch mehr Dämonen da unten wären, wären sie schon längst herausgekommen. Wenn wir hier in dem Sturm bleiben, erfrieren wir. Oder wenn wir den Sturm überleben, bringen uns morgen die Briganter um. Keiner von uns hat die Kraft, weiterzulaufen«, erwiderte Catherine.

»Was nicht bedeutet, dass es keine verrückte Idee ist!« Trotzdem kniete Tash sich an den Rand der Senke und schrie: »Ihr müsst schnell machen, der Eingang wird sich bald verschließen. Wir müssen reinkommen, bevor das Rot ganz verschwunden ist. Schaut zu, was ich tue, und macht es mir nach. Senkt den Kopf ganz dicht über den Boden und schiebt euch hindurch, als ob ihr unter einem Vorhang hindurchschlüpfen wolltet.«

Und Tash tat, was sie beschrieben hatte. Erst verschwand ihr Kopf, dann ihre Schultern, ihr Leib und zum Schluss ihre Beine.

Keiner folgte ihr.

Alle starrten die Senke an.

Catherine schrie die Männer an: »Folgt dem Mädchen! Fürchtet ihr euch etwa? Sie hatte keine Angst! Wir haben einen Dämon getötet und wir können noch mehr töten. Außerdem ist es warm in der Dämonenwelt, hat Tash mir erzählt.« Und damit kauerte sie sich hin und tat genau das Gleiche wie Tash. Innerhalb von Augenblicken war sie verschwunden.

Damit war die Sache entschieden. Einige der Männer brauchten drei Anläufe, aber einer nach dem anderen verschwand. Ambrose ließ sich auf die Knie fallen, holte tief Atem, senkte seinen Kopf, bis seine Nase den Schnee berührte, machte einen Katzenbuckel und schob sich vorwärts. Und der Sturm blieb zurück.

Er befand sich in einer heißen, trockenen, roten Welt aus Stein. Vor ihm standen Catherine, Tash, Davyon und die anderen.

Ihm schlug ein schrecklicher Lärm entgegen, wie das Klappern von Pfannen und das Schlagen von Hämmern. Einer der Soldaten sagte etwas, aber alles, was aus seinem Mund kam, war dieses entsetzliche Getöse. Dann machten ein zweiter und ein dritter Mann ähnliche Geräusche. Alles war viel zu laut. Wenn Dämonen in der Nähe waren, würden sie sie hören.

Tash und Davyon versuchten die Männer zum Schweigen zu bringen, aber sie verstummten ganz von selbst, vor Schreck über die Töne, die sie von sich gaben.

Ambrose stand mit erhobenem Schwert da. Alles war still. Er und die anderen warteten und lauschten. Wenn sie alle wieder zusammen waren, würden sie tiefer in die Dämonenwelt eindringen müssen.

Aber die anderen ließen auf sich warten. Wo waren sie?

March

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

Es war nur noch eine Spur des roten Dämonenrauchs geblieben, aber noch immer knieten Geratan, Edyon und March am Rand der Grube. Edyon hatte bereits dreimal versucht, hineinzukommen. »Ich kann es nicht!«, jammerte er.

»Doch, du kannst«, erwiderte March.

»Wir werden hier draußen im Sturm sterben oder von den blutrünstigen Brigantern in Stücke gehauen. Ich meine, ich werde sterben oder in Stücke gehauen. Du gehst jetzt besser hinein, March.«

»Denk nicht an mich. Denk auch nicht an die Briganter. Konzentriere dich ganz auf dich. Hast du gesehen, wie Tash sich niedergekauert hat? Sie hatte die Nase dicht über dem Schnee, hat die Schultern nach unten gezogen und den Rücken krumm gemacht.« Er drückte Edyons Schultern zu Boden und dann sein Hinterteil und zwang seinen Rücken zu einem runden Bogen. »Und dann ist sie einfach hineingeglitten. Versuch’s noch mal.«

Edyon versuchte es, aber sein Kopf schnellte nach oben. »Es geht nicht. Ich schaffe es nicht.«

»Bewege dich gleichmäßig. Als würdest du tanzen. Und hebe dabei nicht den Kopf«, riet ihm Geratan.

»Ja, du hättest es fast gehabt. Zeig’s ihm, Geratan«, sagte March.

Geratan nickte und brachte sich in Stellung. Dann schob er seinen Kopf vor und verschwand.

»Da, hast du’s gesehen?«, fragte March.

»Aber genau das mache ich doch, oder etwa nicht?«

Edyons Bewegungen hätten sich von Geratans elegantem Gleiten nicht mehr unterschieden können.

»Versuch es noch einmal. Wie Geratan«, sagte March. Und Edyon tat, wie geheißen, aber es wurde immer schlimmer.

»Ich hasse das. Geh du rein, March. Bevor es zu spät ist.«

Aber March hatte den Eindruck, dass die Senke sich bereits verändert hatte. Der rote Schein verblasste zusehends.

Edyon schrie: »March, geh rein! Jetzt! Geh rein!«

»Nein. Wir bleiben zusammen.« March betrachtete die Senke. Das rote Glühen war verschwunden. »Ich glaube, der Eingang ist verschlossen.«

Edyon hatte Tränen in den Augen. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Du hättest gehen sollen.«

»Nein. Ich verlasse dich nicht.« Und March wusste, dass er das Richtige tat. Selbst wenn es ihn das Leben kostete, würde er bei Edyon bleiben, bis er sicher in Calidor war. Als ob sie jemals so weit kommen würden …

»Aber was sollen wir jetzt machen? Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Ich weiß nicht einmal, in welche Richtung wir müssen.«

»Wir können im Sturm sowieso nicht weiter. Aber die Briganter auch nicht.« Er zog Edyon an sich und sagte dicht an seinem Ohr: »Wir müssen uns warm halten und ausruhen, bis der Sturm vorbei ist. Dann gehen wir weiter.«

»Wie sollen wir warm werden? Ich erfriere!«

»Durch Körperwärme.«

Edyon drehte sich zu ihm um. »Ich kann im Augenblick nicht lächeln, aber das werde ich, wenn ich das hier überlebe und mich daran erinnere, dass du es warst, der das vorgeschlagen hat.«

March sagte: »Nicht meine Körperwärme. Die des Dämons!«

Edyon verzog angeekelt das Gesicht. »Was?«

»Er hat einen warmen Körper, und genau das brauchen wir, um zu überleben.« March zog Edyon auf die Beine. »Komm mit.« Der Rauch kam aus dieser Richtung. »Dort muss sein Leichnam liegen. Halte nach etwas Großem, Rotem Ausschau.« Gemeinsam stolperten sie durch den Schnee, und March entdeckte zu seiner Erleichterung bereits nach kurzer Zeit den roten Leib des Dämons. Er ließ sich neben ihm auf die Knie sinken. Der Schnee fiel auf den Leichnam, schmolz durch die Wärme aber sofort wieder. March zog seinen Handschuh aus und berührte die Haut. Sie war fast heiß. »Du bleibst hier. Ich muss noch etwas erledigen.«

Ehe Edyon widersprechen konnte, taumelte March durch den Sturm davon. Er hatte gesehen, wie der Dämon dem Koch den Arm abgerissen hatte, und er wusste, dass dessen Leiche hier irgendwo liegen musste. Der Koch hatte eine große Tasche bei sich gehabt, und March hatte den Verdacht, dass sich darin Proviant befand – Proviant, den er nicht mit den anderen geteilt hatte. Das Schneetreiben ließ etwas nach und March fand den Koch. Als er die Tasche öffnete, wusste er sofort, dass er recht gehabt hatte. Der köstliche Duft nach Schinken und Käse zog ihm in die Nase und ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Koch hatte einen Schal und dicke Handschuhe – nun, zumindest einen Handschuh –, die nicht blutig waren. Der schwere Ledermantel war am Arm aufgerissen und blutbesudelt, aber immer noch zu gebrauchen. Er hatte auch ein großes Messer und eine gute Tasche besessen.

March kehrte mit seiner Beute zu Edyon zurück und sah überrascht, dass dieser sich an den Leichnam des Dämons gekuschelt hatte.

Edyon sagte: »Ich kann nicht fassen, dass ich das tue, aber wenn ich schon sterben muss, dann kann ich dabei auch den wunderschönsten Mann umarmen, den ich je gesehen habe.«

March kniete neben Edyon und sagte: »Das ist kein Mann. Das ist ein Dämon. Und noch dazu ein toter Dämon.«