Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

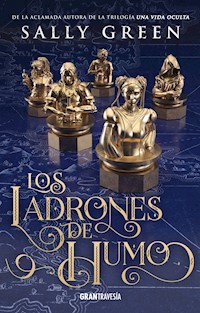

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Los ladrones de humo

- Sprache: Spanisch

Una princesa, un traidor, un soldado, una cazadora y un ladrón. Cinco adolescentes con el destino del mundo en sus manos. Cinco naciones destinadas a entrar en conflicto. En Brigant, la princesa Catherine se prepara para aceptar un matrimonio de conveniencia impuesto por su despiadado y ambicioso padre, y olvidarse del amor imposible por su guardia real, Ambrose. En Calidor, un siervo oprimido, Marcio, busca vengarse del príncipe que traicionó a su pueblo. En Pitoria, el infeliz Edyon se dedica a robar baratijas para dar emoción a su vida de mercader. Y en los áridos territorios del norte, Tash, una chica de trece años de edad, arriesga su vida como vil carnada para apresar demonios y extraer su preciado humo mágico. A medida que las alianzas se debilitan y transforman, y las viejas certezas pierden su valor, las vidas de nuestros cinco héroes cambian sin remedio y su futuro queda inextricablemente unido por los impredecibles influjos de la magia y la guerra. ¿Quién se levantará y quién caerá? ¿Quién alcanzará el poder y la gloria? "Los ladrones de humo rebosa de magia oscura, caos maravilloso, acción vertiginosa y delicioso amor prohibido. ¡Quiero más!" Morgan Rhodes, autora de La caída de los reinos "Un nuevo Juego de tronos para jóvenes que pone a prueba el poder frente al amor y la convicción frente a la convención." Booklist

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Indy

Es ilegal comprar, comerciar, adquirir, obtener por cualquier medio, inhalar, tragar o hacer uso de forma alguna del humo de demonio.

Leyes de Pitoria, V. 1, C. 43.1

TASH

MESETA NORTE, PITORIA

—¿Todo listo?

—No, lo que ves es sólo producto de tu imaginación, porque en realidad llevo todo el día aquí sentada comiendo miel —Tash ajustaba la soga para que su extremo anudado quedara un palmo por encima del fondo del pozo.

—Un poco más abajo —dijo Gravell.

—¡No estoy ciega! —Tienes que asegurarte.

Tash se volvió hacia Gravell.

—¡Sé lo que tengo que hacer!

Al llegar a este punto, Gravell siempre se ponía serio y quisquilloso y sólo entonces se le ocurrió a Tash que se debía a que estaba asustado. Tash también lo estaba, pero no era nada reconfortante pensar que Gravell estuviera a punto de manchar sus pantalones.

—No estás nervioso, ¿cierto? —le preguntó.

—¿Por qué tendría que estarlo? —farfulló Gravell—. A ti es a quien atrapará primero. Para cuando termine contigo, yo ya me habré largado.

Eso era cierto, sin duda. Tash era el cebo: ella atraería al demonio hasta la trampa y Gravell terminaría con él.

Tash tenía trece años y había servido de cebo para demonios desde hacía cuatro, cuando Gravell la compró a su familia. Él se había presentado un día soleado —el hombre más grande y peludo que ella jamás hubiera visto— diciendo que había oído hablar de una chica que era muy veloz, y que deseaba confirmarlo. Incluso le daría cinco kopeks si podía correr hasta los árboles antes de que el arpón que él iba a lanzar tocara el suelo. La chica pensó que el tipo no hablaba en serio —nadie pagaría sólo por verla correr, y cinco kopeks era una suma enorme—, pero igual salió disparada, sobre todo para demostrar que era capaz de hacerlo. No estaba segura de lo que podría comprar con ese dinero; nunca había tenido más de una moneda en la mano y tendría que esconder el premio antes de que sus hermanos pudieran quitárselo. Pero no debería haberse preocupado por eso; aquella tarde se marchó con Gravell. Después él le contaría que le había dado a su padre diez kopeks por ella. Fuiste un poco costosa, bromeaba él. Eso explicaba por qué su padre sonreía mientras ella se alejaba.

Ahora Gravell era su familia, y a ojos de Tash él era mucho mejor que la anterior. Gravell no la golpeaba, rara vez tenía que aguantar hambre, y aunque algunas veces pasaba frío, eso no era más que un gaje del oficio. Y desde el primer día con Gravell tuvo botas. Sí, en comparación con antes, su vida con Gravell era de lujos y abundancia. El dinero procedente de la venta del humo de demonio era bueno, si bien los demonios eran escasos y peligrosos. Todo el proceso de vencerlos y comerciar con el humo era ilegal, pero los hombres del alguacil no los molestaban si actuaban con discreción. Por lo general, Gravell y Tash se las arreglaban para atrapar cuatro o cinco demonios por temporada, y el dinero rendía todo el año. Cuando estaban en los pueblos, se alojaban en posadas, dormían en camas, se bañaban y, lo mejor de todo, Tash tenía botas. ¡Dos pares!

Ella adoraba sus botas. Las que usaba todos los días eran de cuero grueso con suelas resistentes. Eran buenas para caminatas y escaladas, y no le raspaban ni apretaban. Tampoco le producían ampollas y el aroma que emanaba de ellas era agradable, más cercano al olor del cuero que al sudor rancio que rezumaba de las botas de Gravell. El segundo par, el que llevaba puesto ahora, lo había conseguido cuando estuvieron en Dornan un par de meses antes. Éstas eran sus botas de correr y se ajustaban a sus pies a la perfección. Tenían tachuelas metálicas en las suelas que le concedían un buen agarre y le permitían arrancar con gran velocidad. Gravell había ideado el diseño e incluso había pagado por ellas dos kopeks, un precio demasiado alto para unas botas. Cuando Tash se las estaba poniendo por primera vez, él le dijo: Cuídalas y ellas te cuidarán.

Tash las cuidaba, y se negaba total y rotundamente a ser desagradecida, pero lo que en verdad quería, lo que codiciaba más que cualquier otra cosa en el mundo, eran los botines que pensó que Gravell le daría cuando le anunció que tenía un regalo muy especial para ella. Había visto esos botines en el taller del zapatero de Dornan y se los había mencionado a Gravell unas cuantas veces. Eran las botas de gamuza más delicadas y hermosas que hubiera visto, de un color gris pálido, tan suaves y finas que parecían hechas de orejas de conejo.

Cuando Gravell le mostró las botas con tachuelas y le contó cómo se le había ocurrido la idea, Tash fingió muy bien que había quedado encantada con ellas. Se dijo que no debía sentirse decepcionada. Todo saldría bien. Las botas con tachuelas serían útiles en las cacerías y con el dinero que recibiría por la matanza de demonios podría comprar las de gamuza gris por su cuenta.

Y pronto capturarían al primero.

Gravell había encontrado la guarida de este demonio sólo una semana después y él había cavado el pozo; sin embargo, en los últimos días, Tash había armado y comprobado el mecanismo de escape por sí misma y, de hecho, no permitía que Gravell se acercara.

El hombre le había enseñado a Tash a ser cuidadosa, a verificarlo todo dos veces. La joven llevaba a cabo una prueba de funcionamiento en aquel momento: se apartó del pozo cien pasos, luego trotó entre los árboles, ganando velocidad en los sitios en los que había poca nieve en el suelo hasta llegar a una parte despejada donde la nieve era más profunda, pero que de tanto pisarla se había endurecido hasta quedar crujiente, después, a toda velocidad, alzando más las piernas, se inclinó hacia adelante, con las tachuelas de sus botas dando buena sujeción al suelo pero sin retenerla, y luego sorteó de un salto el borde, cayó con un chasquido en el piso congelado al fondo del pozo, con las rodillas dobladas a fin de amortiguar la caída, para de inmediato ponerse en pie y desplazarse hasta el extremo y… esperar.

La espera. Ésa era la parte más difícil. El momento en que sentías que ibas a orinarte en los pantalones, cuando tu mente gritaba que agarraras la soga pero no podías hacerlo porque tenías que esperar a que el demonio cayera, y sólo cuando estuviera descendiendo, justo en el momento en que tocara el fondo del pozo, gritando y chillando y deslizándose hacia ti, sólo entonces podrías sujetar la soga y liberar el mecanismo de polea.

Tash tiró de la soga, apoyando en ella todo su peso, y colocó su pie derecho sobre el nudo más bajo y grueso. El disparador de madera cedió y Tash salió volando hacia el exterior, con un movimiento tan natural y perezoso como un bostezo, tan equilibrado que sus dedos apenas tocaron la soga, y en pleno vértice de su vuelo se detuvo, suspendida en el aire, totalmente libre; luego soltó la soga, se inclinó hacia adelante y alcanzó el abeto, con los brazos extendidos para abrazar las ramas. Permaneció allí un instante antes de escurrirse hacia el suelo con un movimiento desenfadado. Una piña de pino le arañó el rostro, y al aterrizar se hundió casi hasta las rodillas en el montón de nieve que ella misma había apilado en ese sitio.

La joven regresó al punto de partida para disponer de nuevo la trampa. Alrededor del pozo se acumulaban huellas de pasos y grumos de barro; tendría que limpiar la suela de sus botas para asegurarse de que no se atascaran con la tierra.

—Estás sangrando.

Tash se palpó la mejilla y miró la sangre en las yemas de sus dedos. Los demonios se excitaban aún más cuando olían sangre. Se lamió los dedos y dijo:

—Manos a la obra.

Agarró las sogas y volvió a colocar la polea en su sitio, satisfecha de haberlo hecho todo correctamente. La polea funcionaba sin problemas. Era un buen pozo. Gravell había tardado tres días en cavarlo, un pozo largo, angosto y profundo, y la noche anterior él y Tash habían vertido agua por los costados hasta acumular en el fondo un pequeño charco de dos palmos de profundidad, que ya se había congelado por completo, formando una costra de hielo dura y lisa. Sin embargo, todavía era posible salir del pozo: los demonios eran hábiles para escalar; a lo largo de los años, Gravell había intentado diferentes formas para cubrir con hielo las paredes de los pozos, pero no había tenido mucho éxito. De modo que hicieron lo que él siempre había hecho: cubrir las paredes con una combinación de sangre y vísceras de animal. La mezcolanza tenía un olor intenso y repugnante que resultaba suficiente para distraer y confundir al demonio en turno, lo que le daba a Gravell el tiempo suficiente para lanzar sus arpones. Tenía cinco arpones largos, aunque por lo general sólo necesitaba utilizar tres para acabar con su presa. Habían sido fabricados especialmente para este propósito, y cada uno contaba con una punta de metal dentada para que no fuera posible sacarlo. Cuando impactaban en un demonio, éste gritaba y chillaba ferozmente. El estruendo era terrible, y Tash siempre tenía que recordarse que de buen grado el demonio le haría a ella aún más daño si es que él —eso— la llegara a atrapar.

Levantó la vista, el sol todavía estaba alto en el cielo. La cacería de demonios tendría lugar al final del día. Tash podía sentir cómo su vientre comenzaba a tensarse por los nervios. Ya quería pasar a la acción. Gravell todavía tenía que recubrir las paredes del pozo, luego ocultarse entre los arbustos cercanos y aguardar. Sólo hasta que viera que el demonio se precipitaba por el pozo, se aproximaría blandiendo los arpones. La sincronización resultaba crucial y habían llegado a perfeccionarla entre los dos, pero a final de cuentas era Tash quien arriesgaba la vida, quien atraía al demonio, quien tenía que saber en qué momento empezar a correr para que el demonio la persiguiera, quien debía ser más veloz que el demonio, saltar dentro del pozo y, en el último instante posible, tomar la cuerda y ser levantada.

Es cierto, el demonio podía esquivar el pozo y atacar a Gravell, pero eso había sucedido sólo una vez en los cuatro años que llevaban cazando juntos. Tash no estaba segura de lo que había ocurrido ese día y Gravell no habló de ello. En esa ocasión ella había saltado al pozo y esperado, pero el demonio no la siguió. Había escuchado los gritos de Gravell, un agudo chillido del demonio, y luego silencio. No había podido decidir qué hacer. Si el demonio estaba muerto, ¿por qué Gravell no le gritaba que saliera? ¿El chillido significaba que el demonio estaba herido? ¿O se trataba del chillido que había lanzado mientras atacaba y daba muerte a Gravell? ¿El demonio guardaba silencio porque se estaba dando un festín con el cadáver de Gravell? ¿Debía escapar mientras el demonio se bebía la sangre de su víctima? Tash había esperado y mirado hacia el firmamento por encima de las paredes del pozo y se dio cuenta de que sentía deseos de orinar. También quería llorar.

Había esperado, aferrada a la cuerda, pero se sentía demasiado aterrorizada para moverse. Pasado un tiempo había escuchado algo, unos pasos que avanzaban pesadamente sobre la nieve, y la voz de Gravell que le gritaba:

—¿Piensas salir de allá abajo en algún momento?

Entonces había intentado soltar la polea pero su mano estaba tan fría y temblorosa que le llevó un momento, y para entonces Gravell ya le estaba soltando maldiciones. Cuando por fin salió, se sorprendió al ver que Gravell no estaba herido en absoluto. Se echó a reír cuando ella le dijo:

—No estás muerto.

Luego el hombre se quedó en silencio y al cabo de un rato afirmó:

—¡Malditos demonios!

Tash le preguntó por qué el demonio no había entrado en el pozo.

—No lo sé. Tal vez me vio. Me olió. Percibió algo… o lo que sea que ellos hagan —respondió él.

El demonio estaba tendido a cincuenta pasos con un solo arpón en el cuerpo. ¿Había salido corriendo Gravell o había salido corriendo el demonio? Tash se lo preguntó y por toda respuesta Gravell dijo:

—¡Los dos corrimos, maldita sea!

Los otros arpones estaban clavados en diferentes sitios a su alrededor, como si Gravell los hubiera arrojado y fallado. Sacudió la cabeza y gruñó:

—Es como tratar de arponear a una avispa furiosa.

El demonio no era mucho más grande que Tash. Muy delgado, todo tendones y piel, sin nada de grasa; a Tash le recordó a su hermano mayor. Su piel era más púrpura que los habituales tonos rojos y naranja quemada, los colores del atardecer que tenían los demonios más grandes. En cuestión de un día, el cuerpo se pudriría y se derretiría, durante ese lapso de tiempo despediría un olor fuerte y terroso, y luego se desvanecería, sin dejar siquiera una mancha. No se vería sangre en el suelo: los demonios no tenían sangre.

—¿Recogiste el humo? —había preguntado Tash.

—No. Me encontraba un poco ocupado.

El humo se desprendía de los demonios en el momento en que morían. Tash se preguntó qué habría tenido tan ocupado a Gravell, pero sabía que había estado a punto de morir y vio que sus manos todavía temblaban. Imaginó que después de matar al demonio habría intentado sostener la botella para encapsular el humo pero que sus manos estaban demasiado temblorosas para hacerlo.

—¿Era hermoso el humo?

—Muy hermoso. De color púrpura. En parte rojo y en parte naranja al principio, pero luego todo púrpura hasta el final.

—¡Púrpura! —Tash habría querido verlo. Gravell y ella no tenían nada que mostrar después de todo su trabajo, semanas de seguimiento y luego los días de la excavación y los preparativos. Nada que mostrar excepto que seguían vivos e historias acerca de la belleza del humo de demonio.

—Cuéntame más sobre el humo, Gravell —le había pedido Tash.

Y Gravell le contó cómo se había filtrado de la boca del demonio… una vez que dejó de chillar.

—Esta vez el humo no fue mucho —agregó Gravell—. Era un demonio pequeño, seguramente joven.

Tash asintió. Habían encendido una hoguera para calentarse y al llegar la mañana vieron cómo el cuerpo del demonio se encogía y desaparecía, y luego se habían puesto en marcha en busca de otro.

El demonio de hoy era el primero de la temporada. No cazaban durante el invierno, pues era una estación demasiado cruda, la nieve demasiado profunda y el frío atroz. Esta vez habían llegado hasta la Meseta Norte en cuanto las nieves profundas comenzaron a derretirse, pues aunque este año la primavera ya había llegado, el invierno regresó durante un par de semanas, de modo que todavía quedaba nieve abundante en las zonas sombreadas y en las cavidades. Gravell había encontrado la guarida de un demonio y había ubicado el mejor lugar para el pozo. En ese momento, Gravell descolgó la olla con sangre y entrañas de animal por el pozo y descendió por la escalera para pintar las paredes. Tash no tenía que participar en esto. Gravell nunca le había pedido que lo hiciera: ese trabajo le correspondía a él y se enorgullecía de hacerlo. No estaba dispuesto a estropear semanas enteras de trabajo por no llevar a cabo correctamente esa última tarea.

Tash se sentó sobre su mochila y esperó. Se enrolló una piel sobre el cuerpo, se quedó oteando las arboledas distantes y trató de no pensar en nada que tuviera que ver con los demonios y con el pozo, de modo que se puso a pensar en lo que vendría después. Irían a Dornan y allá venderían el humo de demonio. El comercio de ese humo era ilegal —cualquier cosa relacionada con los demonios lo era, incluso poner pie en territorio de demonios era ilegal—, pero eso no quería decir que no hubiese unas cuantas personas como ella y Gravell que se ocuparan de cazarlos, y ciertamente no disuadía a aquéllos que querían comprar su humo.

Y una vez que tuviera la parte del dinero que le correspondía, podría comprar los botines. Dornan quedaba a una semana de camino, pero el viaje era sencillo y al llegar podrían disfrutar de unos días de calor, reposo y buena comida antes de regresar a la meseta. Tash había preguntado una vez a Gravell por qué no acumulaban más humo y mataban más demonios:

—Southgate afirmó que Banyon y Yoden capturan cada año el doble de demonios que nosotros.

—Los demonios son malignos, pero también lo es la codicia. Tenemos lo que necesitamos —Gravell había respondido.

Y la vida transcurría bastante bien, siempre y cuando Tash siguiera corriendo velozmente.

Por fin Gravell emergió del pozo, jaló la escalera y ocultó todo de la vista. Tash movió su mochila hacia la zona de árboles. Una vez hecho esto, no les quedaban pendientes otros preparativos. Gravell caminó alrededor del pozo una última vez, murmurando para sus adentros: Sí. Sí. Sí.

Se acercó a Tash y le dijo:

—¿Lista entonces?

—Lista.

—No lo arruines, señorita.

—Y tú tampoco.

Juntaron los puños de la mano derecha.

Esas palabras y el toque de puños eran un ritual que tenían para la buena suerte, aunque en realidad Tash no creía en la suerte y estaba bastante segura de que Gravell tampoco. De todos modos, no le parecía aconsejable salir a cazar demonios sin contar con toda la asistencia posible, viniera de donde viniera.

El sol ya estaba más bajo en el firmamento y pronto se encontraría debajo del nivel de los árboles, el momento óptimo para inducir a un demonio a salir de su guarida. Tash salió trotando hacia el norte, a través de un bosque poco frondoso, hasta llegar al claro que ella y Gravell habían encontrado diez días antes. Bueno, en realidad Gravell lo había encontrado. Ésa era su verdadera habilidad. Cavar un pozo y recubrirlo con vísceras de animal era algo que cualquiera podía hacer, mientras que su aptitud para matar demonios con arpones se debía a su tamaño y fortaleza, pero lo que distinguía a Gravell como alguien muy especial en este oficio era su paciencia, su capacidad instintiva para encontrar los lugares donde vivían los demonios. A ellos les gustaban los huecos poco profundos en terreno plano, no demasiado cerca de los árboles, ya que éstos acumulaban neblina. Les gustaba el frío. Les gustaba la nieve. No les gustaba la gente.

Tash solía preguntarle a Gravell todo lo que se le ocurría sobre los demonios, pero probablemente a estas alturas sabía tanto sobre ellos como era humanamente posible conocer acerca de unas criaturas provenientes de un lugar diferente. ¡Y qué lugar era aquél! Tan diferente de este mundo, pensaba a veces la joven, o quizá muy de este mundo, de un mundo antiguo. Tash había mirado en su interior, en la tierra de los demonios: eso era lo que ella tenía que hacer. Para atraer a un demonio a que saliera al exterior, tenía que aventurarse a ingresar en esa tierra, un lugar que no era permitido para ella, adonde los seres humanos no iban. Y sin duda los demonios le darían muerte por atreverse a ver su mundo, un mundo desconsolado y siniestro. No es que fuera mucho más oscuro que este mundo, sino que irradiaba un tipo diferente de luz: roja, con unas sombras aún más rojas. Allí no había árboles ni plantas, sólo rocas carmín. El aire era más cálido, más espeso, y además, los sonidos eran singulares.

Tash esperó hasta que el sol se encontraba a mitad del camino sobre la colina, con un cielo rojo y naranja sólo en aquel punto. La neblina se estaba amontonando en los distintos huecos del terreno. También en el hueco del demonio en donde Tash tenía la mira. Ese hueco era ligeramente más profundo que las otras cavidades y ondulaciones que había a su alrededor, pero a diferencia del resto, no tenía nieve, y en este momento de la tarde se podía ver que la neblina adquiría un tinte rojo, que tal vez podría atribuirse a la puesta de sol, pero Tash sabía que ésa no era la razón.

La joven se acercó lenta y silenciosamente, y se arrodilló al borde del hueco. Se arqueó hacia atrás para limpiar con los dedos las tachuelas de sus botas y retiró un par de pequeños grumos. Colocó las manos sobre el suelo y extendió los dedos sintiendo la tierra, que no estaba caliente, pero tampoco congelada del todo: ésta era la orilla del territorio de un demonio.

Presionó el suelo con los dedos de los pies y tomó aliento como si estuviera a punto de zambullirse, lo que de cierta manera era cierto. Bajó la cabeza y con los ojos completamente abiertos se inclinó pronunciadamente hacia el frente, hasta que su pecho casi rozó el suelo, como si estuviera husmeando bajo una cortina y dentro del vacío: dentro del mundo de aquel demonio.

A veces debía hacer dos o tres intentos, pero hoy se había internado a la primera.

El terreno de los demonios se extendió ante ella. La cavidad descendía precipitadamente para convertirse en un túnel, pero esto no era lo único que lo diferenciaba del mundo de los humanos. Ahí, en el mundo de los demonios, los colores, los sonidos y las temperaturas se alteraban, como si Tash estuviera mirando en el interior de un horno a través de un cristal teñido. Describir los colores era difícil, pero reconocer los sonidos era imposible.

Tash miró a través del hueco rojo hacia la apertura del túnel, y allí, en el punto más bajo, encontró algo de color púrpura. ¿Una pierna?

Al momento fue capaz de detectar las formas y vio que él —eso— estaba despatarrado sobre el vientre, con una pierna extendida. Tash pudo discernir su torso, un brazo y su cabeza. Tenía una figura humana, pero no era humano. Su piel era lisa y finamente musculosa, de color púrpura y rojo con vetas de naranja, estrechas y largas. Parecía joven. Como un adolescente desgarbado. Su vientre se movía lentamente con cada una de sus inhalaciones. Estaba durmiendo.

Tash había estado conteniendo la respiración todo este tiempo y en ese momento dejó salir el aire que guardaba en su interior. A veces eso era todo lo que necesitaba hacer; sólo su aliento, su olor, eran suficientes para llamar la atención de un demonio.

Este demonio no se movió.

Tash inhaló, sintió el aire caliente y seco en la boca. Soltó su grito de provocación: ¡Estoy aquí, demonio! ¡Puedo verte! Pero aquí su voz no sonaba igual. Aquí, las palabras no eran palabras sino un sonido de címbalos y gongs.

La cabeza del demonio se levantó y poco a poco giró para encarar a Tash. Una pierna se movió, se dobló a la altura de la rodilla, y apuntó el pie hacia lo alto, completamente relajado a pesar de la intrusión. Los ojos del demonio eran de color púrpura. Miró a Tash y en seguida parpadeó. Su pierna todavía estaba en el aire, totalmente inmóvil. Luego echó la cabeza hacia atrás, bajó la pierna, abrió la boca y estiró el cuello para aullar.

Un ruido metálico golpeó los oídos de Tash en el momento en que el demonio se impulsó hacia arriba y hacia adelante con su boca púrpura abierta de par en par, pero Tash ya se estaba levantando también, apoyando con fuerza las tachuelas en el suelo y girando vigorosamente en un brinco que la sacó del mundo de los demonios y la llevó de regreso al borde del hueco, de regreso a territorio humano.

Un instante después ya estaba corriendo.

CATHERINE

BRIGANE, BRIGANT

No hay mal mayor que el que comete un traidor. Todos los traidores deben ser buscados, puestos en evidencia y castigados.

Leyes y disposiciones de Brigant

—El príncipe Boris ha enviado a un guardia para escoltarnos, Su Alteza —Jane, la nueva doncella, sonaba aterrorizada.

—No te preocupes. No tienes que mirar —la princesa Catherine se alisó la falda y respiró hondo. Estaba lista.

Se pusieron en marcha: el guardia adelante, Catherine en el medio y Jane atrás. Los corredores en la sección del castillo que ocupaba la princesa se encontraban vacíos y en silencio; incluso los pesados pasos del guardia sonaban apagados sobre las gruesas alfombras. Pero entrar al vestíbulo principal era como cruzar a un mundo diferente: uno lleno de hombres, colores y ruidos. Tan pocas veces Catherine visitaba este mundo que sentía el deseo de abarcarlo todo. No había otras mujeres allí. Los Señores se cubrían con petos y portaban espadas y dagas, como si no se atrevieran a comparecer ante la corte del rey sin querer aparentar que ellos eran los más fuertes. Numerosos sirvientes permanecían en los alrededores, y todo el mundo parecía estar hablando, mirando o en movimiento. Catherine no reconoció a nadie, pero los hombres la reconocieron a ella y se apartaron para permitir que avanzara, haciendo una reverencia. Y mientras ella pasaba, el ruido disminuía, para crecer de nuevo tras su paso.

Y luego se encontró frente a otra puerta que un guardia mantuvo abierta para ella.

—El príncipe Boris ha pedido que aguarde aquí, Su Alteza.

Catherine entró en la antesala, e indicó con un movimiento de la mano que Jane debía esperar tras la puerta, que en ese momento estaba siendo cerrada.

Todo se encontraba en silencio, pero podía escuchar los veloces latidos de su corazón. Respiró hondo y dejó salir el aire con lentitud.

Se dijo: No pierdas la calma. Mantén la dignidad. Actúa como una princesa.

Enderezó la espalda y tomó una nueva bocanada de aire. Luego caminó lentamente hacia el otro extremo de la habitación.

Va a ser algo horrible. Un espectáculo sangriento. Pero no vacilaré. No desfalleceré. Y ciertamente no gritaré.

Y otra vez.

Me controlaré. No demostraré ninguna emoción. Si se pone realmente desagradable pensaré en otra cosa. ¿Pero en qué? ¿En algo hermoso? Eso no estaría bien.

Y una vez más.

¿En qué puedes pensar cuando ves que a alguien le están cortando la cabeza? Y si ese alguien no es una persona cualquiera sino…

Catherine se volvió y allí estaba Noyes, de pronto, en la esquina de la habitación, apoyado contra la pared.

Catherine rara vez se encontraba con Noyes, pero cada vez que lo veía tenía que reprimir un estremecimiento. Era un hombre delgado y atlético, probablemente de la misma edad que su padre. Hoy estaba elegantemente vestido, con un traje de cuero ajustado con hebillas; su rostro tenía facciones angulosas y el cabello, que le llegaba hasta los hombros, ahora casi blanco, estaba recogido en delgadas trenzas y atado con un simple nudo. De cualquier modo, había algo desagradable en su persona. Tal vez se debía sólo a su reputación. Noyes, el jefe de los inquisidores, era el encargado de buscar y perseguir traidores. Por lo general, a él no le correspondía matar a los prisioneros; ésa era labor de los torturadores y de los verdugos. Durante los siete años de la guerra con Calidor, Noyes y los de su ralea habían prosperado, a diferencia de la mayoría de los oficios de Brigant. Nadie estaba a salvo de su escrutinio: desde el mozo de cuadra hasta los grandes Señores, desde la criada hasta la dama de la corte, e incluso hasta la misma princesa.

Noyes se apartó de la pared con un empujón del hombro, avanzó con parsimonia hacia ella, hizo una lenta reverencia y dijo:

—Buenos días, Su Alteza. ¿No le parece que es un día hermoso?

—Para usted, estoy segura.

El hombre sonrió con su media mueca socarrona y permaneció inmóvil, mirándola.

—¿Está esperando a Boris? —preguntó Catherine.

—Sólo estoy esperando, Su Alteza.

Permanecieron en silencio. Catherine levantó la vista hacia las altas ventanas y al cielo azul a lo lejos. Noyes tenía los ojos fijos en ella y la princesa se sentía como una oveja en el mercado… no, más como un feo bicho que se hubiera atravesado en su camino. Sentía ansias de gritar que este hombre debería mostrarle un poco de respeto.

Se apartó abruptamente de él y se dijo: Mantén la calma. Mantén la calma. Después de casi diecisiete años de práctica, era buena ocultando sus emociones, pero recientemente esto se había tornado más difícil. Sus emociones amenazaban con traicionarla.

—Ah, ya estás aquí, hermana —dijo Boris, mientras franqueaba las puertas de un empujón, con el príncipe Harold tras sus pasos. Por una vez, Catherine sintió alivio de ver a sus hermanos. Hizo una reverencia. Boris atravesó el recinto, ignorando a Noyes y sin inclinarse para saludar a Catherine. Sin pausa alguna continuó hablando—: Tu doncella se queda aquí. Tú, vienes conmigo —abrió las puertas dobles hacia la plazoleta del castillo, diciendo—: Vamos, princesa. No más demoras.

Catherine se apresuró tras Boris, mientras las puertas ya se estaban cerrando en su cara. Las abrió y sintió alivio de que Boris se hubiera detenido; el patíbulo que se encontraba frente a ellos, bloqueaba buena parte del paso, tan alto como el muro del jardín de rosas.

Boris soltó una carcajada.

—Nuestro padre les pidió asegurarse de que todo el mundo tuviera una buena vista, pero te juro que han talado un acre de bosque para construir esto.

—Bueno, no sé por qué ella tiene que verlo. Esto no es para niñas —dijo Harold, con las manos en las caderas y las piernas separadas, mirando fijamente a Catherine.

—Y sin embargo, a los niños se les permite asistir —respondió Catherine, imitando la postura de su hermano pequeño.

—Tengo catorce años, hermana.

—Dentro de dos meses, hermanito. Pero no se lo diré a nadie —dijo Catherine en un susurro cuando pasó a su lado.

Harold refunfuñó.

—Pronto seré más alto que tú —dijo, antes de apartarla de su camino y dar un par de zancadas para alcanzar a Boris. Se veía particularmente pequeño y delgado caminando tras la amplia estructura corporal de Boris. Resultaba evidente que eran hermanos, el cabello rubio rojizo tenía exactamente el mismo tono, aunque el de Harold estaba sujeto de forma más elaborada, y a Catherine se le ocurrió pensar que alguien debía haber dedicado más tiempo en arreglar el cabello de su hermanito del que sus doncellas le habían dedicado al de ella.

Sin embargo, la opinión de Harold sobre lo pertinente que resultaba la presencia de Catherine en aquel sitio tenía tanta importancia como la suya propia. Su padre, siguiendo el consejo de Noyes, le había ordenado asistir a la ejecución. Catherine debía probarse ante los demás. Demostrar su fortaleza y lealtad, y aún más importante, demostrar que no era traidora de corazón, de mente o de obra.

Boris ya estaba doblando la esquina del patíbulo. Catherine se apresuró para alcanzarlo, levantando su larga falda para no tropezarse. Aunque todavía no podía ver a la multitud, sí podía escuchar el rumor grave que ésta emitía. Era extraño cómo se podía percibir una multitud, percibir un estado de ánimo. Los hombres en el pasillo habían sido amables de forma superficial, pero existía una lujuria que apenas lograban disimular: lujuria de poder, lujuria de… cualquier cosa. De este lado, había una gran multitud y un estado de ánimo sorprendentemente bueno. Se escucharon un par de gritos de ¡Boris!, pero se apagaron rápidamente. Éste no era el día de Boris.

Boris se volvió y observó a Catherine cuando ella le daba alcance.

—¿Quieres mostrar tus piernas a la plebe, hermana?

Catherine dejó caer su falda y alisó la tela.

—Los adoquines no están limpios. Esta seda se arruinará —dijo con su tono de voz más repelente.

—Mejor que sea la tela y no tu reputación —Boris sostuvo la mirada de Catherine—. Sólo pienso en ti, hermana —hizo un gesto hacia su izquierda, hacia la plataforma elevada, alfombrada en rojo real, y dijo—: Esto es para nosotros.

Como si Catherine no lo hubiera entendido por sí misma.

Boris subió los tres escalones. El recinto real era bastante sencillo, con una sola hilera de anchos taburetes de madera tallada que Catherine reconoció de la sala de reuniones. Una gruesa cuerda roja colgaba de forma laxa entre los postes rojos y negros que demarcaban la plataforma. La multitud se encontraba más allá y también era contenida por una cuerda (pero ésta no era roja, sino gruesa, áspera y de color marrón), y por una hilera de la Guardia Real (en uniforme rojo, negro y dorado, e igualmente grueso y áspero, supuso Catherine).

Boris señaló el asiento más cercano al extremo de la plataforma.

—Es para ti, hermana.

Él se instaló en el amplio taburete contiguo al de ella, con las piernas separadas, y un fornido muslo extendido que cubría parte del asiento de Catherine. La joven se sentó, arreglando cuidadosamente su falda para que no se arrugara y para que la seda de tono rosa pálido cayera sobre la rodilla de Boris. Él apartó la pierna.

Harold permaneció en pie junto al asiento, al otro lado de Boris.

—Pero Catherine tiene la mejor vista.

—De eso se trata, renacuajo —respondió Boris.

—Pero yo tengo precedencia sobre Catherine y quiero sentarme allí.

—Bueno, le di ese asiento a Catherine, así que tú siéntate en éste y deja de lloriquear.

Harold dudó por un momento. Abrió la boca para quejarse nuevamente, pero se dio cuenta de que Catherine lo observaba. La joven le sonrió y le hizo una elegante señal, como si cosiera sus labios. Harold miró en dirección a Boris y tuvo que morderse los labios, pero en efecto guardó silencio.

Catherine inspeccionó la plazoleta. Al lado opuesto del patíbulo había otra plataforma en la que se encontraban algunos nobles. Reconoció el largo cabello rubio de Ambrose y rápidamente desvió la mirada, preguntándose si se había ruborizado. ¿Por qué sólo un atisbo de él la hacía sentir acalorada y nerviosa? ¡Y precisamente hoy! Tenía que pensar en otra cosa. A veces le parecía que había pasado toda su vida tratando de pensar en otra cosa.

El área detrás del patíbulo estaba llena de gente común. Catherine se quedó contemplando la multitud, forzando su atención en las personas. Había jornaleros vestidos desaliñadamente, algunos comerciantes un poco más elegantes, grupos de hombres jóvenes, algunos niños, unas cuantas mujeres. En su mayoría, los vestidos eran humildes, algunos casi vestían harapos, llevaban el cabello suelto o anudado de forma simple. Las personas más cerca de Catherine estaban hablando sobre el clima. Ya hacía calor, había sido el día más caluroso del año hasta la fecha, y el cielo exhibía un azul pálido. Era un día digno de ser disfrutado y, sin embargo, cientos de personas se habían congregado para ver morir a un ser humano.

—¿Qué mueve a estas personas a venir? ¿Tú qué piensas, hermano? —preguntó Catherine, con un tono de voz de estoy haciendo una pregunta genuina.

—¿No lo sabes?

—Instrúyeme un poco. Tú tienes mucha más experiencia en estos asuntos.

Boris respondió con una voz excesivamente sincera:

—Veamos, hermana. Hay una santísima trinidad que impulsa a la plebe y la arrastra hasta aquí: el aburrimiento, la curiosidad y la sed de sangre. Y de las tres, la más poderosa es la sed de sangre.

—¿Y crees que esta sed de sangre aumenta cuando es la cabeza de un noble la que será separada del cuerpo?

—Sólo quieren sangre —respondió Boris—. De quien sea.

—Sin embargo, la gente que nos rodea parece más interesada en hablar sobre el clima que sobre las cuestiones más sutiles del acto de dividir a alguien en dos.

—No necesitan hablar sobre ello, necesitan verlo. Dejarán de hablar del clima más pronto de lo que crees. Cuando traigan al prisionero, entenderás lo que te estoy diciendo. La chusma está ansiosa de sangre y hoy la tendrán aquí. Y tú recibirás una lección sobre lo que le sucede a alguien que traiciona al rey. Una lección que no puedes aprender en los libros.

Catherine volvió el rostro al percibir el desprecio en la voz de Boris. Ésta era la forma en que ella aprendía sobre la vida: los libros. No era ni mucho menos su culpa que no se le permitiera conocer gente, viajar y aprender sobre el mundo desde el mundo, pero a Catherine le gustaban los libros y en los últimos días había escudriñado la biblioteca buscando cualquier cosa relacionada con las ejecuciones: había estudiado la ley, la historia, los métodos, y numerosos ejemplos. Las ilustraciones, la mayoría de las cuales mostraba a verdugos sosteniendo cabezas cercenadas, ya eran de por sí bastante desagradables, pero elegir ser testigo de este acto en vivo, elegir formar parte de este espectáculo, ser parte de la multitud que clamaba por sangre, era algo que no lograba entender.

—Todavía no comprendo por qué es necesario que Catherine esté aquí —se quejó Harold.

—¿No te dije que te callaras? —Boris ni siquiera se giró hacia Harold mientras le hablaba.

—Pero las damas usualmente no asisten a estas cosas.

Esta vez Boris no pudo resistir darle una respuesta a su hermano:

—No, normalmente no, pero Catherine necesita aprender una lección de lealtad. Necesita entender las consecuencias de no seguir los planes que tenemos para ella —se volvió hacia Catherine y agregó—: En todos los aspectos. Hasta en el mínimo detalle.

Harold frunció el ceño.

—¿Qué planes?

Boris lo ignoró.

Harold puso los ojos en blanco y se inclinó hacia Catherine para preguntar:

—¿Esto tiene que ver con tu matrimonio?

Catherine sonrió lánguidamente.

—Esto es una ejecución, así que no puedo imaginar la razón por la cual encuentras una relación con mi matrimonio —Boris la fulminó con la mirada y entonces ella añadió—: Lo que quiero decir es que es un gran honor casarme con el príncipe Tzsayn de Pitoria, y me aseguraré de que todos los aspectos de la boda se cumplan según el plan, independientemente de si debo presenciar o no cómo se le corta a alguien la cabeza.

Harold guardó silencio por unos momentos antes de preguntar:

—¿Y por qué no se cumplirían según lo planeado?

—Se cumplirán —respondió Boris—. Nuestro padre no dejará que algo lo impida.

Esto era cierto, y requería la total obediencia de Catherine con cada detalle del plan y ésa era la razón por la que ella estaba ahí. Una semana atrás, Catherine había cometido el error de contarle a su doncella Diana que quizás ella sí podría aspirar a un matrimonio por amor. La doncella le había preguntado a Su Alteza con quién se casaría si pudiera elegir, y ella había bromeado: Alguien con quien haya hablado al menos una vez, y luego agregó, alguien inteligente, atento y considerado. Mientras lo decía, había pensado en su última conversación con Ambrose, cuando él la escoltaba durante un paseo a caballo. El joven había bromeado sobre la calidad de los alimentos en las barracas, luego se había puesto serio al describir la pobreza en las callejuelas de Brigane. Diana pareció leer sus pensamientos pues le dijo: Esta mañana has hablado extensamente con sir Ambrose.

Al día siguiente de la conversación con Diana, Catherine fue convocada a presentarse ante Boris y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su doncella, además de criada, era espía de Noyes. Catherine debió soportar largos sermones e interrogatorios por parte de Boris, pero era Noyes quien escuchaba con más atención sus respuestas, aunque aparentaba estar apoyado contra la pared sin mayor interés e incluso bostezaba ocasionalmente. Noyes no era siquiera un lord, y a duras penas un caballero, pero la forma en que sus labios se curvaban en una media sonrisa hacía que la piel de Catherine se erizara y que le temiera el doble que a su hermano. Noyes era la presencia de su padre, su espía, sus ojos y oídos. Boris también lo era, por supuesto, pero él siempre resultaba burdamente obvio.

En la audiencia, Boris había repetido las frases habituales acerca de la lealtad y la obediencia incondicionales; Catherine se sintió complacida con la tranquilidad que había exhibido.

—Simplemente estoy nerviosa, como cualquier novia lo estaría antes de su boda —le había dicho a Boris—. Ni siquiera conozco al príncipe Tzsayn. Así como intento ser la mejor hija posible para mi padre, espero ser una buena esposa para Tzsayn y, para poder serlo, estoy deseosa de hablar con él, conocerlo y descubrir sus intereses.

—Sus intereses no te conciernen. Y lo que me interesa y me concierne a mí es que no expreses opiniones contrarias a las del rey.

—Nunca he expresado opinión alguna que contraríe las de mi padre.

—Le diste a entender a tu doncella que tu matrimonio podría ser mejor y que no deseas casarte con el príncipe Tzsayn.

—No, lo único que dije es que el matrimonio de Diana podría ser exitoso si ocurría en otros términos.

—Estar en desacuerdo con los planes que el rey tiene para ti es algo inaceptable.

—Estoy en desacuerdo contigo, no con los planes que el rey tiene para mí.

—A menudo me pregunto —interrumpió Noyes—, en qué momento nace un traidor. Cuál es el momento preciso en que se cruza el límite entre la lealtad y la traición.

Catherine se enderezó.

—Yo no he cruzado ningún límite.

Y realmente no lo había cruzado: no había hecho nada, salvo pensar en Ambrose.

—En mi experiencia… y, princesa Catherine, considero que mi experiencia en esta área es vasta —murmuró Noyes—, un traidor de corazón y de mente pronto pasará a ser un traidor en sus acciones.

Y por la forma en que la miraba, se diría que realmente podía ver dentro de la cabeza de Catherine. Pero ella le devolvió la mirada y dijo:

—No soy una traidora. Me casaré con el príncipe Tzsayn —Catherine sabía que esto era cierto. Pronto se casaría con un hombre al que nunca había visto, pero no podía evitar que su mente y su corazón le pertenecieran a otro. No podía evitar pensar constantemente en Ambrose, amaba las conversaciones con él, se las ingeniaba para estar cerca de él y, sí, una vez le había tocado el brazo. Por supuesto, si Ambrose la tocaba, sería ejecutado, pero ella no entendía por qué no podía tocarlo a él. ¿Acaso tener estos pensamientos y un simple roce eran actos que en verdad se podían calificar como traicioneros?

—Es aconsejable tener claro dónde está el límite, princesa Catherine —dijo Noyes en voz baja.

—Lo tengo claro. Gracias, Noyes.

—Y también tener claras cuáles son las consecuencias —agitó la mano despreocupada, casi desdeñosamente—. Y con ese propósito se le notifica que debe asistir a la ejecución del traidor de Norwend, y presenciar lo que les sucede a aquéllos que enfrentan la ira del Rey.

—Un castigo, una advertencia y una lección, las tres cosas por el precio de una —Catherine imitó el movimiento de la mano de Noyes.

Noyes respondió con el rostro totalmente inexpresivo:

—Son órdenes del Rey, Su Alteza.

Lamentablemente, Diana sufrió un feo tropezón por las escaleras de piedra al día siguiente de la audiencia de Catherine y no pudo reanudar sus deberes con ella a causa de un brazo roto. Las otras doncellas de Catherine, Sarah y Tanya, habían estado con Diana en ese momento pero, por alguna razón, no pudieron evitar el accidente.

—Estamos de acuerdo con Noyes, Su Alteza —le había dicho Tanya con una sonrisa cuando se lo contó—. Los traidores deben ser castigados…

Catherine volvió bruscamente al presente al escuchar los gritos de la multitud:

—¡Bradwell! ¡Bradwell!

Dos hombres habían subido al patíbulo por los escalones, ambos vestidos de negro. El mayor de ellos levantó la mano hacia la multitud. Su joven y sorprendentemente querúbico ayudante llevaba las herramientas de su oficio: una espada y una simple capucha negra.

—Es Bradwell —explicó Harold innecesariamente, inclinándose por encima de Boris para hablarle a Catherine—. Ha llevado a cabo más de cien ejecuciones. Ciento cuarenta y una, si no me equivoco. Y nunca le toma más de un golpe.

—Ciento cuarenta y una —repitió Catherine como un eco. Se preguntó cuántas de estas ejecuciones había presenciado Harold.

Bradwell recorría el patíbulo meciendo el brazo como si calentara los músculos del hombro, flexionando la cabeza de un lado a otro y luego haciéndola girar. Harold puso los ojos en blanco.

—Mierda, se ve ridículo. Gateacre debería haber hecho el trabajo.

—Creo que el marqués de Norwend pidió que fuera Bradwell y el rey accedió —dijo Boris—. Norwend quería que se hiciera limpiamente y parece que creyó que Bradwell era el más indicado, aunque no hay garantías en ese sentido.

—Gateacre también ejecuta con un corte muy limpio —dijo Harold.

—Estoy de acuerdo. Él habría sido mi elección. Bradwell parece que ya no está en su mejor momento. Aun así, podría agregar otro nivel de interés al evento si hace un mal trabajo.

Al escuchar la mención del marqués de Norwend, la mirada de Catherine se había desplazado al lado opuesto del patíbulo, hacia la otra plataforma elevada de observación. Sentía que era muy riesgoso hablar sobre las personas que se encontraban en el sitio sin que le pidieran su opinión, pero ahora que Boris había mencionado el tema, sintió que podía preguntar:

—¿Es aquél el marqués de Norwend, el que está en la otra plataforma, con una casaca verde?

—Así es. Y todo el clan Norwend se encuentra con él —respondió Boris. No obstante, Catherine notó que sólo estaban los miembros varones de la familia—. Los parientes del traidor deben ser testigos de la ejecución; de hecho, deben solicitar la muerte del traidor o perderán sus títulos y todas sus tierras.

Catherine conocía la ley lo suficientemente bien.

—¿Y en lo que respecta a su honor?

Boris resopló.

—Están tratando de aferrarse a eso, pero si ni siquiera pueden controlar a uno de los suyos, les será difícil mantener su posición en la corte.

—El honor y la posición en la corte son la misma cosa —respondió Catherine.

Boris miró a Catherine.

—Como dije, a duras penas logran aferrarse a una y a otra —volvió la mirada a la plataforma opuesta, y añadió—. Veo que tu guardia está con ellos, aunque afortunadamente no va uniformado.

Catherine no se atrevió a comentar. ¿Ambrose no llevaba el uniforme de la Guardia Real como una forma de respeto hacia la realeza o, por el contrario, como una falta de respeto? Ella sabía que el joven tenía opinión propia sobre el honor. Hablaba de actuar de forma correcta, de su deseo de defender a Brigant y de ayudar a que el país volviera a ser poderoso, no para beneficio propio, sino para ayudar a todos aquellos habitantes del país que estaban sufriendo en la pobreza.

Había reparado en Ambrose en el momento de tomar asiento y se forzó a mirar en otra dirección, pero ahora que Boris lo había mencionado, podría dedicarle un vistazo ligeramente más prolongado. Su cabello, de un dorado casi blanco a la luz del sol, estaba suelto y caía en suaves ondas alrededor del rostro y los hombros. Llevaba una casaca negra con bandas de cuero y hebillas plateadas, pantalones negros y botas. Su rostro se veía solemne y pálido. Observaba fijamente al verdugo y no había desviado su mirada hacia Catherine desde que ella había llegado.

Catherine miró a Ambrose durante el mismo tiempo que se fijaría en un hombre común y corriente, y luego se obligó a desviar la mirada, pero la imagen del joven persistió en su mente un rato más: su cabello, sus hombros, sus labios…

Una avalancha de cortesanos apareció detrás del patíbulo. Por la forma en que daban un paso atrás y hacían una reverencia, era obvio que su padre venía en camino. El corazón de Catherine latió erráticamente. La joven había llevado una vida protegida en el ala del castillo asignada a la reina, junto a su madre y sus doncellas, y podían pasar semanas o meses sin ver a su padre. Para ella, su única hija, la presencia de aquel padre todavía constituía un acontecimiento.

El rey hizo su aparición, caminando rápidamente, con una casaca roja y negra que resaltaba sus amplios hombros, y un alto sombrero que aumentaba su estatura. Catherine se puso rápidamente en pie e inclinó con recato la cabeza mientras se doblaba en una profunda reverencia. Se encontraba en una plataforma por encima de donde estaba el rey, pero por obligación su cabeza debía estar por debajo de la de él. Aun cuando su padre era tan alto, tal acto la forzaba a realizar una contorsión. Catherine mantuvo apretado el vientre y los muslos tensos, mientras quedaba casi en cuclillas. Su corsé se hundió bruscamente en su cintura. Se concentró en la incomodidad, sabiendo que sobreviviría. Por el rabillo del ojo podía ver al rey. Él subió de un salto a la plataforma real, dio un paso adelante y la multitud, al verlo con claridad, vitoreó, y un largo y lento grito se elevó en el cielo:

—¡Aloysius! ¡Aloysius!

Boris se irguió dando por terminada la reverencia, y Catherine esperó los dos conteos adicionales antes de levantar su cabeza. El rey estaba inmóvil, mirando a la multitud, y no dio muestras de haberla visto en absoluto. Luego se sentó junto a Harold, sobre unos cojines rojos que habían aparecido un momento antes para aliviar su trasero real. Catherine se irguió y sintió el alivio en su estómago. Harold también se había enderezado y permanecía rígido, dudando si debía sentarse, aunque Catherine estaba segura de que se sentía encantado de estar al lado del rey. La joven esperó a que Boris se sentara y luego se alisó la falda y retomó su lugar.

A partir de ese momento, todo se desarrolló velozmente. Al fin y al cabo, el rey no era famoso por su paciencia. Más hombres subieron al patíbulo. Había cuatro vestidos de negro y cuatro con uniformes de guardia y, apenas visible entre todos ellos, reducida, pequeña y frágil, estaba la prisionera.

La multitud abucheaba y gritaba: “¡traidora!”, luego, “¡ramera!” y “¡perra!” y cosas mucho peores.

Catherine conocía algunas de estas palabras y ocasionalmente las había encontrado en sus lecturas, pero nunca las había escuchado, ni siquiera de boca de Boris, y ahora circulaban en el aire a su alrededor. Eran más poderosas de lo que ella creía que podían ser las palabras, y no eran hermosas, poéticas o inteligentes, sino bajas y vulgares, como una bofetada en el rostro.

Catherine le echó un vistazo a Ambrose, inmóvil y rígido en el lado opuesto, con el rostro contraído mientras la multitud abucheaba e insultaba a su hermana. Catherine cerró los ojos.

—No estás mirando lo que ocurre, princesa. Estás aquí para ver qué les sucede a los traidores. Es por tu bien. Por lo tanto, si no te vuelves para mirar hacia el patíbulo, yo mismo te pondré alfileres en los ojos para que los mantengas abiertos —le susurró Boris al oído.

Catherine no ponía en duda la franqueza de las palabras de Boris. Abrió los ojos de inmediato y dirigió su mirada al patíbulo.

Lady Anne Norwend llevaba un vestido de seda azul con encajes plateados. Sus joyas relumbraban a la luz del sol y su cabello rubio, recogido, brillaba con visos dorados. En tiempos de normalidad, lady Anne era considerada una mujer hermosa, pero hoy estaba lejos de ser un día normal. Ahora lucía dolorosamente delgada, pálida, y dos guardias la sostenían para que no cayera. Pero lo más notorio de todo era su boca: unas gruesas líneas de hilo negro se extendían desde el labio superior hasta el labio inferior, en donde su boca había sido cosida, y grumos de sangre seca le cubrían la barbilla y el cuello. Su lengua ya había sido cortada. Catherine quería mirar a Ambrose, pero no se atrevía a dirigir la mirada en dirección a él; no podría soportar verlo de nuevo. ¿Qué estaría pasando por su cabeza al ver a su hermana en esta situación? Catherine miró hacia donde estaba lady Anne y descubrió que la forma de poder hacerlo era concentrarse en el guardia que la sostenía, en lo gruesos que eran sus dedos y en lo fuerte que sujetaba la muñeca de la prisionera.

El portavoz del rey dio un paso adelante para dirigirse a la multitud, exigiendo silencio. Cuando el estruendo disminuyó, comenzó a leer un pergamino, enumerando los crímenes de lady Anne: “Arrastrar a la tentación a un hombre casado”, se refería a su relación con sir Oswald Pence. “No atender la solicitud del Rey”, significaba huir con sir Oswald cuando Noyes y sus hombres los habían confrontado. “Asesinato de los hombres del Rey”, significaba exactamente eso y, por más difícil que resultara creerlo cuando se miraba ahora a lady Anne, ella había apuñalado con sus propias manos a uno de los soldados del rey en la lucha que dejó tres muertos, entre ellos a sir Oswald. El asesinato era la razón principal por la que iba a ser ejecutada; el asesinato de uno de los hombres del rey era considerado como equivalente a dar muerte al propio rey: era alta traición y, por lo tanto, para redondear su discurso, el portavoz dijo: “Y por traicionar a Brigant y a Nuestro Glorioso Rey”.

La multitud gritó enloquecida.

“La traidora, asesina y prostituta será despojada de todas sus posesiones, que serán confiscadas para beneficio de la Corona.”

Uno de los hombres vestidos de negro se acercó a lady Anne y comenzó a retirar sus joyas una por una. Cada vez que el hombre tomaba un objeto —un broche, un anillo, una pulsera— resonaban aplausos y gritos entre la multitud. Cada artículo era puesto en un alhajero sostenido por otro hombre. Cuando fueron retiradas todas las joyas, ese mismo hombre tomó un cuchillo y cortó la parte posterior del vestido de la joven, y una nueva ovación de la multitud se elevó cuando el vestido fue desgarrado a la altura de los hombros. Lady Anne estuvo a punto de derrumbarse, pero el guardia la levantó y la sostuvo. La multitud volvió a aullar como una jauría de perros y comenzó a corear:

—¡Que la desnuden! ¡Que la desnuden! ¡Que la desnuden!

Lady Anne quedó en ropa interior, con la delgada tela adhe rida al pecho. Le temblaban las manos y Catherine vio que tenía los dedos deformados y rotos. Al principio, no entendió la razón, pero luego comprendió que era parte del ritual de la ejecución de un traidor. A los condenados por traición no se les permitía comunicarse con los súbditos leales al rey, por lo cual se les cortaba la lengua y se les cosían los labios. Pero, dado que todas las damas de la corte en Brigant usaban señas para hablar entre ellas cuando no se les permitía usar las palabras, a lady Anne también le habían fracturado las manos.

Uno de los hombres soltó el cabello de la mujer, que era largo y fino y de un tono de amarillo en extremo pálido. Asió el cabello y le cortó un mechón a la altura de la nuca. Sostuvo este mechón un instante y luego también fue a dar al alhajero. Finalmente la dejaron casi desnuda, temblando a pesar del sol de verano, con el andrajoso vestido, ahora casi transparente, pegado a sus piernas donde se había orinado. Parecía que incluso la dignidad de lady Anne había sido confiscada por el rey.

Dándole la espalda a la prisionera, el portavoz se dirigió a la plataforma opuesta:

—¿Qué tienen que decirle a esta traidora?

Su padre, el marqués, un hombre alto y canoso, dio un paso adelante. Enderezó la espalda y se aclaró la garganta.

—Has traicionado a tu país y a tu Glorioso Rey. Has traicionado a mi familia y a mí, a todos nosotros, súbditos leales que te hemos cuidado y hemos confiado en ti. Has traicionado mi confianza y el nombre de mi familia. Habría sido mejor que no hubieras nacido. Te acuso y pido tu ejecución como una traidora.

Catherine buscó la reacción de lady Anne. Ella miró fijamente a su padre y pareció erguirse un poco. A su turno, otros cinco parientes varones —sus dos tíos y dos primos, y su hermano mayor, Tarquin, que tenía un aspecto similar a Ambrose, con el mismo cabello rubio— se acercaron y gritaron acusaciones similares, y al final pidieron su ejecución. Después de cada discurso desaprobatorio, la multitud vitoreaba y luego se quedaba en silencio para escuchar a la siguiente persona. Y después de escuchar a cada una de ellas, lady Anne parecía crecer en fortaleza y estatura. Al principio, a Catherine le sorprendió esto, pero también ella comenzó a sentarse más erguida. Cuanto más menospreciaban a lady Anne, más quería mostrar Catherine a los demás lo fuerte que era.

El último en dar un paso al frente fue Ambrose. Abrió la boca, pero de ella no salió una palabra. Su hermano se inclinó hacia él y le dijo algo. Catherine consiguió leer los labios de Tarquin cuando decía: Por favor, Ambrose. Tienes que hacerlo.

Ambrose tomó aliento antes de decir en una voz que era clara pero apenas audible:

—Eres una traidora a Brigant y al Rey. Pido tu ejecución —su hermano puso su mano sobre el hombro de Ambrose. Éste continuó mirando a lady Anne mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La multitud no vitoreó.

—Creo que Ambrose está llorando. Es tan débil como una mujer —dijo Boris.

Lady Anne, sin embargo, no lloraba. En lugar de ello, hizo una seña: su mano en el corazón, una seña simple de amor por Ambrose. Luego se volvió y sus ojos se encontraron con los de Catherine. Lady Anne movió la mano derecha como en señal de enjugarse una lágrima, mientras la izquierda se dirigía hacia el pecho. Era un movimiento tan suave, tan disimulado, que apenas podía notarse. Pero Catherine había leído señas desde la infancia y ésta era una de las primeras que había aprendido. Significaba: Mírame. Entonces lady Anne hizo la señal de un beso con la mano derecha, mientras su izquierda se inclinaba hacia abajo y se apretaba contra lo que parecía un intento de formar un puño. Catherine frunció el ceño. Un puño sostenido frente a la ingle era una seña que expresaba rabia, odio, una amenaza. Combinarlo con un beso era extraño. Luego otra seña: Niño. Lady Anne se volvió para mirar al rey y estaba haciendo otra señal, pero el hombre que la sostenía del brazo avanzó.

Catherine no conocía a lady Anne; nunca había hablado con ella, sólo la había visto en la corte una vez. Durante gran parte de su vida, Catherine había estado confinada a su ala del palacio, por lo que ver a otras mujeres no era mucho más común que ver y hablar con hombres. ¿Se habría imaginado las señales?

Lady Anne fue arrastrada al frente y obligada a arrodillarse sobre un corto bloque de madera. Miró hacia abajo, y luego se giró de modo que sus ojos se encontraron con los de Catherine de nuevo, y ya no hubo duda de la intensidad de su mirada. ¿Qué estaba tratando de decir, justo en el momento de su muerte?

Bradwell, el verdugo, llevaba puesta su capucha ahora, pero su boca todavía era visible y le dijo:

—Mira hacia el frente o no podré garantizar que el corte sea limpio.

Lady Anne se volvió para mirar a la multitud.

Bradwell levantó la espada por encima de su cabeza y la luz del sol se reflejó en los ojos de Catherine. La multitud calló. Bradwell dio un paso adelante y luego a un lado, tal vez para evaluar el ángulo de su corte, luego se colocó detrás de lady Anne, trazó un círculo con la espada en el aire sobre su propia cabeza, dio medio paso hacia adelante, dio otro giro a la espada por encima de su cabeza, y en un movimiento continuo hizo un corte lateral tan rápido que por un momento pareció como si nada hubiera sucedido.

La cabeza de lady Anne cayó primero, golpeando la madera con un ruido sordo, y luego rodó hasta el borde del patíbulo. Entonces la sangre comenzó a extenderse desde el cuello del cuerpo que se derrumbaba lentamente. La ovación de la multitud se sintió como un golpe físico y Catherine se tambaleó en su asiento.

Bradwell avanzó, tomó la cabeza por los cabellos y la levantó. Un cántico de “A la pica” se elevó. El asistente de Bradwell dio un paso adelante con una pica y el frenesí de la multitud aumentó aún más.

De alguna manera, a través del patíbulo y de la muchedumbre rugiente, los ojos de Catherine se encontraron con los de Ambrose. Ella sostuvo su mirada, deseando querer consolarlo, decirle lo mucho que lo sentía. Necesitaba que supiera que ella no era como su padre o su hermano, que no había elegido estar allí, y que a pesar de la distancia imposible entre ambos, ella se preocupaba por él.

Boris le susurró al oído:

—No estás mirando a lady Anne, hermana.

Catherine se giró. La cabeza de lady Anne estaba siendo colocada en una pica, y allí estaba Noyes junto al patíbulo, con una media sonrisa en los labios mientras llevaba su atención de ella hacia Ambrose. Y entonces Catherine cayó en cuenta de que había sido una tonta: esto no era un castigo, una advertencia o una lección.

Era una trampa.