12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

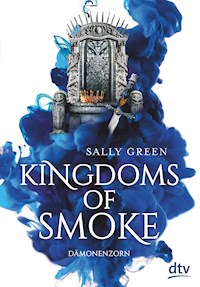

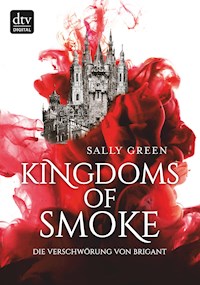

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Kingdoms-of-Smoke-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Eine große, komplexe Fantasy-Welt, die einen mit Haut und Haaren in den Bann zieht Fünf junge Menschen, deren Leben untrennbar miteinander verknüpft sind. und in deren Händen das Schicksal ihrer Welt liegt… Prinzessin Catherine bereitet sich auf ihre Hochzeit mit einem Mann vor, den sie nie zuvor getroffen hat. Ambrose, dem Leibgardisten, der heimlich in die Prinzessin verliebt ist, droht unterdessen das Henkerschwert. Der Diener March ist auf Rache an dem Mann aus, der für den Untergang seines Volkes verantwortlich ist. Edyon steht vor einem Scheideweg: Ruhm und Reichtum in der einen Richtung, Zerstörung und Tod in der anderen, doch welcher Weg ihn worthin führt, kann er nicht wissen. Und die junge Dämonenjägerin Tash macht eine mysteriöse Entdeckung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 667

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Über das Buch

Prinzessin Catherine bereitet sich in Brigant auf ihre Hochzeit mit einem Mann vor, den sie nie getroffen hat. Ambrose, dem Leibgardisten, der heimlich in die Prinzessin verliebt ist, droht unterdessen das Henkersschwert. In Calidor ist der Diener March auf Rache an dem Mann aus, der für den Untergang seines Volkes verantwortlich ist. Edyon wird in Pitoria von seiner unbekannten Vergangenheit eingeholt. Und auf dem Nördlichen Plateau macht die junge Dämonenjägerin Tash eine mysteriöse Entdeckung. Die Leben dieser fünf jungen Menschen werden untrennbar miteinander verknüpft. Ihren Ländern droht Schlimmeres als der nahende Krieg und in ihren Händen ruht das Schicksal ihrer Welt …

Für Indy

Es ist unter Strafe verboten, den Rauch von Dämonen zu verkaufen und zu kaufen oder ihn sich auf andere Weise zu beschaffen, ihn zu inhalieren und zu schlucken und in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck zu nutzen.

Gesetz von Pitoria, V. I, K. 43.1

Catherine

BRIGANE,BRIGANT

Es gibt auf dieser Welt kein größeres Übel als einen Verräter. Alle Verräter müssen ausfindig gemacht, bloßgestellt und bestraft werden.

Die Gesetze und Verordnungen von Brigant

»Prinz Boris hat einen Soldaten geschickt, der uns begleiten soll, Euer Hoheit.« Jane, die neue Zofe, wirkte verschreckt.

»Keine Angst. Du musst nicht hinsehen.« Prinzessin Catherine glättete ihren Rock und atmete tief durch. Sie war bereit.

Sie brachen auf: der Leibgardist voraus, Catherine in der Mitte und Jane am Schluss. Die Korridore im Flügel der Königin waren still und leer, selbst die schweren Schritte des Soldaten wurden durch die dicken Teppiche gedämpft. Doch den großen Saal des Schlosses zu betreten, war, wie in eine andere Welt zu wechseln: eine Welt voller Männer, Farben und Lärm. Catherine kam so selten hierher, dass sie alles auf einmal aufnehmen wollte. Die Lords trugen Brustpanzer, hatten Schwerter und Dolche im Gürtel stecken, als ob sie sich nur bis an die Zähne bewaffnet an den Hof wagten. Zahlreiche Dienstboten standen herum, und alle Anwesenden schienen zu reden, sich umzuschauen, zu bewegen. Frauen waren nicht zugegen. Catherine erkannte niemanden, doch die Männer erkannten sie und machten ihr den Weg frei. Sie verbeugten sich, als sie vorbeiging, und der Lärm verebbte für einen Augenblick. Hinter ihr schwoll er wieder an.

Und dann stand sie vor einer weiteren Tür, welche der Soldat für sie öffnete. »Prinz Boris bittet Euch, hier auf ihn zu warten, Euer Hoheit.«

Catherine betrat das Vorzimmer und bedeutete Jane mit einer Handbewegung, an der Tür stehen zu bleiben, die sich schon wieder schloss.

Alles war still, aber Catherine konnte ihren eigenen schnellen Herzschlag hören. Wieder atmete sie tief ein und aus.

Bleib ruhig, sagte sie sich. Sei würdevoll. Benimm dich wie eine Prinzessin.

Sie straffte die Schultern und holte noch einmal tief Luft. Dann ging sie langsam zum anderen Ende des Raums.

Es wird hässlich werden. Und blutig. Aber ich werde es ertragen. Ich werde nicht in Ohnmacht fallen. Und ich werde ganz sicher nicht schreien.

Und wieder zurück.

Ich werde Selbstbeherrschung zeigen. Keinerlei Gefühl. Wenn es wirklich schlimm wird, werde ich an etwas anderes denken. Aber an was? An etwas Schönes? Das kommt mir irgendwie falsch vor.

Und wieder zurück.

Woran soll man denken, wenn man zuschaut, wie jemandem der Kopf abgeschlagen wird? Und nicht nur irgendjemandem, sondern Amb…

Catherine drehte sich um und da stand Noyes. Wie aus dem Nichts war er in der Ecke des Raums aufgetaucht und lehnte an der Wand.

Catherine begegnete Noyes nur selten und jedes Mal musste sie einen Schauer unterdrücken. Er war schlank und athletisch, etwa so alt wie ihr Vater. Heute war er elegant gekleidet, in Leder und Schnallen, das schulterlange, fast völlig weiße Haar aus dem kantigen Gesicht nach hinten gebunden, zu feinen Zöpfen geflochten und in einem einfachen Knoten zusammengefasst. Aber trotz seiner gepflegten Erscheinung hatte er etwas unaussprechlich Unangenehmes an sich. Vielleicht lag es nur an seinem Ruf. Es war seine Pflicht als oberster Inquisitor, Verräter aufzuspüren und dingfest zu machen. Er brachte seine Gefangenen nicht selbst um, oder jedenfalls nur äußerst selten, das war die Aufgabe seiner Folterknechte und Henker. In den sieben Jahren, die seit dem Krieg mit Calidor vergangen waren, waren Noyes und seine Schergen wohlhabend geworden, anders als die meisten anderen Geschäftsleute in Brigant. Alle erzitterten unter seinem scharfen Blick, ob Stallknecht oder Lord, Zofe oder Herrin. Sogar die Prinzessin.

Noyes stieß sich mit der Schulter von der Wand ab, trat gemächlich einen Schritt auf sie zu und verbeugte sich langsam. »Guten Morgen, Euer Hoheit«, sagte er. »Ist das nicht ein wunderschöner Tag?«

»Für Euch ganz gewiss.«

Er lächelte sein halbes Lächeln und beobachtete sie schweigend.

Catherine fragte: »Wartet Ihr auf Boris?«

»Ich warte nur, Euer Hoheit.«

Stumm standen sie da. Catherine schaute zu den hohen Fenstern und dem blauen Himmel dahinter. Noyes Augen ruhten auf ihr, und sie fühlte sich wie ein Schaf auf dem Markt … nein, eher wie ein hässlicher Käfer, der seinen Weg kreuzte. Sie verspürte das Verlangen ihn anzuschreien, er solle ihr Respekt erweisen.

Abrupt wandte sie sich von ihm ab. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Sie konnte ihre Gefühle gut verbergen, immerhin hatte sie sechzehn Jahre lang Erfahrung darin sammeln können. Aber in jüngster Zeit fiel es ihr zunehmend schwerer. In jüngster Zeit drohten ihre Gefühle, ihre Selbstbeherrschung zu sprengen.

»Ah, da bist du ja, Schwester«, tönte Boris, als er mit Prinz Harold im Schlepptau durch die Tür stolziert kam. Ausnahmsweise war Catherine erleichtert, ihre Brüder zu sehen. Sie knickste. Boris ging mit großen Schritten durch den Raum, ignorierte Noyes und verbeugte sich nicht einmal vor Catherine. Ohne anzuhalten sagte er: »Deine Zofe bleibt hier. Du kommst mit mir.« Er stieß die doppelflügelige Tür zum Innenhof des Schlosses auf und sagte: »Mach schon, Prinzessin. Nicht trödeln.«

Catherine eilte hinter Boris her. Die Flügel der Tür begannen bereits sich vor ihr wieder zu schließen. Sie stieß sie auf und sah erleichtert, dass Boris stehen geblieben war; das Schafott versperrte ihnen fast den Weg. Es war so hoch wie die Mauer um den Rosengarten.

Boris stieß ein schnaubendes Lachen aus. »Vater hat verlangt, dass alle das Spektakel ungehindert beobachten können, aber man könnte fast glauben, dass sie einen ganzen Hektar Wald für dieses Ding abgeholzt haben.«

»Also, ich weiß wirklich nicht, warum sie das sehen soll. So was ist nichts für Mädchen«, sagte Harold, die Hände in die Hüften gestemmt, die Beine leicht gespreizt. So starrte er Catherine an.

»Und doch erlaubt man Kindern daran teilzunehmen«, erwiderte Catherine und imitierte seine Haltung.

»Ich bin vierzehn, Schwester.«

Catherine ging an ihm vorbei und flüsterte: »In zwei Monaten, kleiner Bruder. Aber ich werde es niemandem verraten.«

Harold grummelte: »Nicht mehr lange, dann bin ich größer als du.« Dann schob er sich an ihr vorbei und stapfte hinter Boris her. Verglichen mit Boris’ muskulösem und breitem Körper sah er klein und schmal aus. Sie waren eindeutig Brüder, ihre Haare hatten genau denselben rotblonden Ton. Allerdings waren Harolds kunstvoller geflochten, sogar kunstvoller als ihre eigenen, und Catherine vermutete, dass er seinen Kammerdiener beauftragt hatte, besonders viel Sorgfalt auf seine Frisur zu verwenden.

Harolds Ansicht über die Schicklichkeit von Catherines Anwesenheit spielte genauso wenig eine Rolle wie Catherines Meinung zu dieser Sache. Ihr Vater hatte ihr befohlen, bei der Hinrichtung zugegen zu sein, auf Anraten von Noyes. Catherine musste sich ihnen beweisen. Sie musste ihre Stärke und ihre Loyalität beweisen und – wichtiger noch – sie musste deutlich machen, dass sie keine Verräterin war, weder im Herzen noch im Geiste und schon gar nicht in ihrem Tun.

Boris umrundete bereits das Schafott. Catherine beeilte sich zu ihm aufzuschließen und hob ihren langen Rock, um nicht über den Saum zu stolpern. Obwohl sie die Zuschauer nicht sehen konnte, vernahm sie das dumpfe Dröhnen der Stimmen. Es war merkwürdig, wie man eine Menschenmenge und ihre Stimmung spüren konnte. Die Männer im großen Saal waren oberflächlich betrachtet höflich gewesen, doch wohnte ihnen eine kaum verhohlene Lust inne. Eine Lust nach Macht, nach … allem. Hier hatten sich viele Leute versammelt und alle waren überraschend gut gelaunt. Ein paar riefen »Boris!«, doch die Schreie verstummten schnell wieder. Dieser Tag gehörte nicht Boris.

Boris drehte sich um und starrte Catherine an, die zu ihm trat. »Willst du dem Pöbel deine Beine zeigen, Schwester?«

Catherine ließ den Rock fallen und strich ihn glatt. In empörtem Tonfall sagte sie: »Das Pflaster ist schmutzig. Wenn ich nicht aufpasse, wird die Seide ruiniert.«

»Besser die Seide als dein Ruf.« Boris hielt Catherines Blick fest. »Mir liegt nur dein Wohl am Herzen, Schwester.« Er machte eine Handbewegung nach links, wo die erhöhte Plattform mit dem roten Teppich stand und sagte: »Wir sitzen dort.«

Als ob Catherine nicht selbst darauf gekommen wäre.

Boris ging ihr voraus die drei Stufen nach oben. Die königliche Loge war einfach gehalten, mit einer einzelnen Reihe aus breiten, geschnitzten Holzstühlen, die Catherine aus dem Versammlungssaal kannte. Ein dickes rotes Seil war locker zwischen kurzen rot-schwarzen Pfosten gespannt, welche die Plattform einfassten. Die Menge befand sich dahinter, und auch sie wurde von Seilen zurückgehalten, diesmal von kräftigen, groben Tauen, und einer Reihe Soldaten – vermutlich ebenfalls kräftig und grob, in der rot-schwarz-goldenen Uniform der königlichen Wache.

Boris deutete auf den Sitz ganz am Rand der Plattform. »Für dich, Schwester.« Er selbst setzte sich auf den breiten Stuhl neben ihr und spreizte die Beine, sodass ein muskulöser Schenkel über Catherines Sitz lag. Sie setzte sich und richtete ihren Rock, damit er nicht verknittert wurde. Die blassrosa Seide fiel über Boris’ Knie. Er nahm sein Bein weg.

Harold blieb auf der anderen Seite seines großen Bruders stehen. »Aber Catherine hat den besten Blick.«

»Das ist genau der Punkt, Knirps«, erwiderte Boris.

»Aber ich bin höhergestellt als Catherine, und ich will da sitzen, wo sie sitzt.«

»Tja, ich habe aber Catherine diesen Platz zugewiesen. Also setzt du dich gefälligst da hin und hörst jetzt auf zu jammern.«

Harold zögerte noch einen Moment. Er machte den Mund auf, um sich weiter zu beklagen, doch in dem Moment fiel sein Blick auf Catherines Gesicht. Sie lächelte und machte eine elegante Bewegung vor ihrem Mund, als ob sie ihn zunähen würde. Harold schaute Boris an und musste gewaltsam die Lippen zusammenpressen, aber er sagte nichts mehr.

Catherine blickte über den Platz. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Schafotts, befand sich eine zweite Plattform, auf der einige Edelmänner standen. Sie erkannte Ambroses langes, blondes Haar und wandte aus Angst, rot zu werden, schnell den Blick ab. Warum sorgte allein schon sein Anblick dafür, dass ihr die Hitze in die Wangen schoss? Und ausgerechnet heute! Sie musste an etwas anderes denken. Manchmal schien ihr ganzes Leben nur daraus zu bestehen, an etwas anderes zu denken.

Auf dem Platz vor dem Schafott drängte sich das Volk. Catherine zwang sich, die Menge genauer ins Visier zu nehmen. Sie sah Arbeiter in grobem Tuch, etwas besser gekleidete Händler, Gruppen von jungen Männern, einige Knaben, ein paar Frauen. Die meisten trugen graue oder braune Kleidung, abgewetzt und fadenscheinig, kaum besser als Lumpen. Die Haare fielen offen über Schultern oder waren schlicht nach hinten gebunden. Die Leute in ihrer Nähe unterhielten sich über das Wetter. Es war sehr warm, der bislang heißeste Tag des Jahres. Die Sonne schien von einem strahlend hellblauen Himmel. Dies war ein Tag, den man eigentlich genießen sollte, und doch waren Hunderte gekommen, um jemanden sterben zu sehen.

»Was, glaubst du, veranlasst diese Menschen dazu, sich das hier anzusehen, Bruder?«, fragte Catherine und setzte ein scheinbar ehrlich interessiertes Gesicht auf.

»Das weißt du nicht?«

»Belehre mich, du hast in diesen Dingen so viel mehr Erfahrung.«

Boris entgegnete in einer schulmeisterlich ernsten Stimme: »Nun, Schwester, die Menge wird von einer heiligen Dreifaltigkeit angetrieben: Langeweile, Neugier, Blutdurst. Und Blutdurst ist von allen dreien das stärkste Gefühl.«

»Und glaubst du, dass dieser Blutdurst noch größer wird, wenn es ein adeliger Kopf ist, der von seinem Hals getrennt werden soll?«

»Sie wollen nur Blut sehen«, sagte Boris. »Egal, wem es gehört.«

»Und doch scheinen diese Leute mehr am Wetter interessiert zu sein als an den Einzelheiten, wie man einen Menschen in Stücke haut.«

»Sie wollen nicht darüber reden. Sie wollen es sehen. Nicht mehr lange, und sie werden sich nicht mehr über das Wetter unterhalten. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Der Mob will Blut, und heute bekommt er es. Und du erhältst eine Lektion darin, was jemandem widerfährt, der den König verrät. Eine Lektion, die du nicht aus Büchern lernen kannst.«

Catherine wandte sich von der Verachtung in Boris’ Stimme ab. Bücher waren ihre Lehrmeister, die ihr alles über das Leben beibrachten. Obwohl es nicht ihre Schuld war, dass man ihr nicht gestattete, Menschen zu treffen, zu reisen und von der Welt über die Welt zu lernen. Aber Catherine mochte Bücher, und in den vergangenen Tagen hatte sie die Bibliothek nach allem durchforstet, was sie über Hinrichtungen finden konnte: Sie hatte Gesetzestexte studiert, Hinrichtungsmethoden, die Geschichte und die unterschiedlichsten Fallbeispiele. Die Illustrationen – zumeist Darstellungen, bei denen die Henker die abgeschlagenen Köpfe in die Höhe hielten – waren schlimm genug, aber freiwillig Zeuge zu sein, freiwillig an so etwas teilzunehmen, ein Teil der Menge zu sein, die nach Blut lechzte, war etwas, das Catherine einfach nicht begreifen konnte.

»Ich verstehe immer noch nicht, warum Catherine überhaupt dabei sein muss«, meckerte Harold.

»Habe ich dir nicht gesagt, du sollst still sein?« Boris drehte sich beim Sprechen nicht einmal zu Harold um.

»Aber Damen schauen normalerweise bei einer Hinrichtung nicht zu.«

Boris konnte nicht widerstehen. »Nein, normalerweise nicht«, sagte er, »aber Catherine muss eine Lektion in Sachen Loyalität lernen. Sie muss verstehen, welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn sie sich den Plänen, die wir für sie haben, widersetzt.« Er drehte sich zu Catherine um und ergänzte: »Wenn sie diesen Plänen nicht in jeder Beziehung und bis ins kleinste Detail Folge leistet.«

Harold runzelte die Stirn. »Was für Pläne?«

Boris ignorierte ihn.

Harold verdrehte die Augen und beugte sich zu Catherine. »Geht es um deine Vermählung?«

Catherine lächelte schmallippig. »Dies ist eine Hinrichtung; warum das deiner Meinung nach irgendetwas mit meiner Vermählung zu tun haben soll, kann ich beim besten Willen nicht verstehen.« Boris funkelte sie böse an, und sie setzte hinzu: »Was ich damit sagen will: Es ist eine Ehre für mich, Prinz Tzsayn von Pitoria zu heiraten, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit die Hochzeit ganz nach Plan verläuft, egal, ob ich mitansehen muss, wie jemandem der Kopf abgeschlagen wird oder nicht.«

Harold schwieg einige Sekunden und fragte dann: »Aber warum sollte nicht alles nach Plan verlaufen?«

»Das wird es«, sagte Boris. »Vater wird nicht zulassen, dass irgendetwas dazwischenkommt.«

Das stimmte, und dazu war Catherines absoluter Gehorsam nötig, und zwar bis ins kleinste Detail. Und genau darum war sie hier. Catherine hatte in der Woche zuvor den Fehler begangen, ihre Zofe Diana um die Möglichkeit zu beneiden, aus Liebe zu heiraten. Diana hatte Catherine gefragt, wen sie zum Mann nehmen würde, wenn sie die Wahl hätte, und Catherine hatte gescherzt: »Jemanden, mit dem ich wenigstens ein Mal gesprochen habe.« Und dann: »Jemanden, der intelligent ist, rücksichtsvoll und mitfühlend.« Und während sie das sagte, hatte sie an ihr letztes Gespräch mit Ambrose gedacht, als er sie auf einem Ausritt begleitet hatte. Er hatte einen Scherz über die Qualität des Essens in den Baracken gemacht und war dann ernst geworden, als er die Armut in den Hinterhöfen von Brigane beschrieb. Diana hatte wohl ihre Gedanken gelesen, denn sie sagte: »Ihr habt Euch heute Morgen lange mit Sir Ambrose unterhalten.«

Am Tag nach diesem Gespräch mit Diana war Catherine zu Boris zitiert worden, und da hatte sie erkannt, dass ihre Zofe weniger ihre Zofe als vielmehr Noyes’ Spionin war. Catherine musste eine Befragung und Belehrung von Boris ertragen, aber es war Noyes, der ihren Antworten die größte Aufmerksamkeit schenkte, obwohl er scheinbar desinteressiert an der Wand lehnte und von Zeit zu Zeit gähnte. Noyes war nicht einmal ein Lord, kaum ein Gentleman, aber die Art, wie sich seine Lippen zu diesem Halblächeln kräuselten, jagte eine Gänsehaut über Catherines Körper. Sie fürchtete ihn um ein Vielfaches mehr als ihren Bruder. Noyes war der verlängerte Arm ihres Vaters, sein Spion, seine Augen und Ohren. Das war Boris zwar auch, aber Boris war sehr viel leichter zu durchschauen.

Bei der Befragung hatte Boris die üblichen Phrasen über uneingeschränkte Loyalität und absoluten Gehorsam wiederholt, und Catherine war zufrieden mit sich gewesen, wie gelassen sie geblieben war.

»Ich bin lediglich nervös, wie es einer zukünftigen Braut vor ihrer Vermählung zusteht. Ich kenne Prinz Tzsayn nicht. Genauso, wie ich mich bemühe, unserem Vater die beste Tochter zu sein, hoffe ich, Tzsayn eine gute Frau zu sein, und um das zu gewährleisten, sehe ich unseren Gesprächen voller Vorfreude entgegen. Ich möchte ihn kennenlernen, möchte erfahren, welche Interessen er hat.«

»Seine Interessen haben dich nicht zu interessieren. Du musst lediglich dafür Sorge tragen, dass du keine Ansichten äußerst, die denen des Königs entgegentreten.«

»Ich habe noch nie etwas geäußert, das nicht im Einklang mit Vaters Meinung war.«

»Du hast deiner Zofe gegenüber den Anschein vermittelt, dass du dir einen anderen Mann erwählt hättest und es nicht dein Wunsch ist, Prinz Tzsayn zu heiraten.«

»Nein, ich habe lediglich ausgedrückt, dass Dianas Vermählung auf eine andere Art und Weise als meiner Erfolg beschieden sein könnte.«

»Den Plänen des Königs zu widersprechen, ist inakzeptabel.«

»Ich widerspreche nicht den Plänen des Königs, sondern dir.«

»Ich frage mich oft«, mischte Noyes sich ein, »in welchem Augenblick ein Verräter geboren wird. Wo genau ist die Grenze zwischen Loyalität und Verrat? Wann wird sie überschritten?«

Catherine straffte die Schultern. »Ich habe keine Grenze überschritten.«

Und das stimmte. Sie hatte nichts getan, außer an Ambrose zu denken.

»Meiner Erfahrung nach – und Ihr dürft mir glauben, Prinzessin Catherine, dass meine Erfahrungen auf diesem Gebiet beträchtlich sind …«, murmelte Noyes, »meiner Erfahrung nach ist derjenige, der Verrat im Herzen und im Geiste begeht, nicht weit von der eigentlichen Tat entfernt.«

Und so, wie er sie ansah, konnte man glauben, dass er tatsächlich in Catherines Gedanken lesen konnte. Sie starrte zurück und sagte: »Ich bin keine Verräterin. Ich werde Prinz Tzsayn heiraten.« Catherine wusste, dass dies eine Tatsache war. Sie würde schon bald mit einem Mann verheiratet sein, den sie noch nie getroffen hatte, aber sie konnte nichts dafür, dass ihre Gedanken und ihr Herz woanders hingehörten. Sie konnte nichts dafür, dass sie ständig an Ambrose denken musste, dass sie die Gespräche mit ihm genoss, dass sie ihm nahe sein wollte, und ja, dass sie einmal seinen Arm berührt hatte. Hätte er sie berührt, wäre er hingerichtet worden, aber sie sah nicht ein, warum sie nicht ihn berühren sollte. Lag in diesen Gedanken und in der einen Berührung tatsächlich schon Verrat?

»Es ist gut, Klarheit darüber zu haben, wo die Grenze ist, Prinzessin Catherine«, sagte Noyes leise.

»Es ist mir klar, danke, Noyes.«

»Und auch, welche Konsequenzen zu erwarten sind.« Er wedelte lässig, fast wegwerfend, mit der Hand. »Und zu diesem Zweck hat man Euch befohlen, der Hinrichtung des Norwend-Abschaums beizuwohnen und mit eigenen Augen zu sehen, was mit jenen geschieht, die den König betrügen.«

»Eine Strafe, eine Warnung und eine Lektion, ein hübsch geschnürtes Paket.« Catherine ahmte die Handbewegung nach.

Noyes’ Gesicht verriet nichts, als er erwiderte: »Es ist der Befehl des Königs, Euer Hoheit.«

Unglücklicherweise hatte Diana am Tag nach Catherines Befragung einen schlimmen Unfall erlitten. Sie fiel eine Steintreppe hinunter und war nicht in der Lage, ihren Dienst als Catherines Zofe fortzusetzen, da sie sich den Arm gebrochen hatte. Catherines andere Zofen, Sarah und Tanya, waren bei Diana gewesen, hatten aber das Unglück nicht verhindern können. »Noyes sagt doch immer, dass Verräter bestraft werden sollen«, hatte Tanya gesagt. »Wir sind ganz seiner Meinung, Euer Hoheit.«

Catherine wurde von Rufen aus der Zuschauermenge wieder in die Gegenwart geholt. »Bradwell! Bradwell!«

Zwei Männer waren die Stufen des Schafotts nach oben gestiegen, beide in Schwarz gekleidet. Der ältere Mann wandte sich den Zuschauern zu und hob grüßend die Hand. Sein junger und pausbäckiger Gehilfe trug die Instrumente seines Handwerks: ein Schwert und eine einfache schwarze Haube.

»Das ist Bradwell«, sagte Harold überflüssigerweise und beugte sich zu Boris und Catherine. »Er hat schon über hundert Hinrichtungen ausgeführt. Hunderteinundvierzig, wenn ich mich recht entsinne. Und er benötigt immer nur einen einzigen Hieb.«

»Hunderteinundvierzig«, wiederholte Catherine. Sie fragte sich, bei wie vielen Harold dabei gewesen war.

Bradwell ging quer über die Plattform des Schafotts und ließ seinen Schwertarm kreisen, als ob er seine Schultermuskeln aufwärmen wollte. Dabei neigte er den Kopf von einer Seite zur anderen. Harold verdrehte die Augen. »Fliegenschiss, er sieht lächerlich aus. Man hätte Gateacre holen sollen.«

»Ich glaube, der Marquis von Norwend hat Bradwell angefordert, und der König tat ihm den Gefallen«, sagte Boris. »Norwend will die Sache sauber erledigt haben; er scheint zu glauben, dass Bradwell dafür am besten geeignet ist. Aber eine Garantie dafür gibt es nie.«

»Gateacre hat ebenfalls einen sauberen Hieb«, argumentierte Harold.

»Ich stimme dir zu. Er wäre auch meine Wahl gewesen. Bradwell sieht aus, als sei er seiner Aufgabe allmählich nicht mehr gewachsen. Aber es könnte der Sache zusätzliche Würze verleihen, wenn er es vermasselt.«

Bei der Erwähnung des Marquis von Norwend war Catherines Blick über das Schafott hinweg zu der Plattform auf der anderen Seite gewandert. Sie hatte nicht gewagt, die Personen dort selbst zur Sprache zu bringen, aber da Boris von sich aus den Namen genannt hatte, konnte sie gefahrlos nachfragen: »Ist das dort drüben der Marquis von Norwend? Der in der grünen Jacke?«

»Das ist er. Und neben ihm der ganze Norwend-Clan«, antwortete Boris. Obwohl es nur die männlichen Mitglieder der Familie waren, wie Catherine bemerkte. »Die Verwandten von verurteilten Verrätern müssen immer deren Hinrichtung bezeugen; mehr noch: Sie müssen den Tod der Verräter verlangen oder sie verlieren all ihre Titel und Ländereien.«

Catherine kannte das Gesetz. »Und was ist mit ihrer Ehre?«

Boris schnaubte. »Daran klammern sie sich zwar, aber wenn sie nicht einmal ein Mitglied der eigenen Familie kontrollieren können, dann wird es ihnen schwerfallen, ihre Stellung bei Hofe zu bewahren.«

»Und Ehre und Stellung bei Hofe sind ein und dasselbe«, bemerkte Catherine.

Boris schaute seine Schwester an. »Wie ich schon sagte, sie versuchen, sich daran zu klammern.« Er wandte sich wieder der gegenüberliegenden Plattform zu und ergänzte: »Wie ich sehe, ist dein Leibgardist unter ihnen, obwohl glücklicherweise nicht in seiner Uniform.«

Darauf wagte Catherine nichts zu sagen. Hatte Ambrose die Uniform der Leibgarde aus Respekt dem König gegenüber nicht angelegt oder um dem Herrscherhaus seine Verachtung zu zeigen? Sie wusste, dass er eigene Ansichten über Ehre hatte. Er redete davon, das Richtige zu tun, Brigant zu verteidigen und dem Land wieder zu seiner alten Größe zu verhelfen, aber nicht aus Eigennutz, sondern um all jene im Reich zu unterstützen, die in Armut lebten.

Sie hatte Ambrose schon gesehen, als sie Platz nahm, und sich gezwungen, die Augen abzuwenden, aber jetzt, da Boris seinen Namen genannt hatte, durfte sie sich einen etwas längeren Blick gestatten. Sein Haar, weißgolden im Sonnenlicht, hing offen und in weichen Wellen um sein Gesicht und auf seine Schultern. Er trug eine schwarze Jacke mit Lederriemen und silbernen Schnallen, eine schwarze Hose und Stiefel. Sein Gesicht war ernst und blass. Er starrte den Henker an und hatte seit Catherines Ankunft nicht ein einziges Mal zu ihr hingeschaut.

Catherine ließ ihre Augen gerade so lange auf Ambrose ruhen wie auf jedem x-beliebigen Mann, dann wandte sie sich ab, doch noch immer war sein Bild in ihrem Kopf: seine Haare, seine Schultern, seine Lippen …

Ein Schwarm Höflinge tauchte hinter dem Schafott auf. An der Art, wie sie zurückwichen und sich verbeugten, erkannte Catherine, dass ihr Vater eingetroffen war. Catherines Herz setzte einen Schlag aus. Sie lebte ein abgeschiedenes Leben im Flügel der Königin, zusammen mit ihrer Mutter und ihren Zofen, und es konnten Wochen oder Monate vergehen, ohne dass sie ihren Vater sah. Für seine einzige Tochter war die Gegenwart des Königs immer noch ein Ereignis.

Der König erschien mit raschen Schritten. Die rot-schwarze Jacke betonte seine breiten Schultern und der hohe Hut ließ ihn noch größer erscheinen als er war. Catherine erhob sich schnell und neigte demütig den Kopf, während sie in einem tiefen Knicks versank. Sie befand sich auf einer Plattform oberhalb des Königs, aber ihr Kopf sollte seinen nicht überragen. So groß ihr Vater auch war, sie musste sich trotzdem anstrengen. Catherine spannte die Muskeln in ihrem Bauch und ihren Oberschenkeln an, während sie sich niederkauerte. Ihr Korsett drückte in ihre Taille. Sie konzentrierte sich auf das Unbehagen, von dem sie wusste, dass es vorbeigehen würde. Aus dem Augenwinkel konnte sie den König sehen. Er erklomm die königliche Plattform, trat an den Rand und ließ sich von den Zuschauern bejubeln. Ein rhythmischer Ruf erklang aus der Menge: »Aloysius! Aloysius!«

Boris erhob sich aus seiner Verbeugung, während Catherine bis zwei zählte und erst dann den Kopf hob. Der König sah reglos über seine Untertanen und würdigte Catherine keines Blickes. Dann setzte er sich auf den Stuhl neben Harold. Wie aus dem Nichts waren nur Augenblicke zuvor rote Kissen aufgetaucht, auf die er nun seinen königlichen Rumpf platzierte. Catherine stand auf und spürte erleichtert, wie der Druck in ihrem Magen verschwand. Harold hatte sich ebenfalls aufgerichtet und stand steif einen Moment lang da, ehe er sich setzte, obwohl Catherine wusste, wie sehr er sich freute, dass er neben dem König Platz nehmen durfte. Sie wartete, bis Boris wieder auf seinem Stuhl saß, dann strich sie ihren Rock glatt und setzte sich ebenfalls wieder hin.

Jetzt ging alles ganz schnell. Der König war nicht gerade für seine Geduld bekannt. Weitere Männer betraten das Schafott, vier Männer in Schwarz und vier in den Uniformen der Königsgarde. Dazwischen, kaum zu sehen – geschrumpft, klein und schmal –, die Gefangene.

Die Menge johlte und schrie: »Verräterin!« Dann: »Hure!« und »Miststück!« und noch viel Schlimmeres.

Es waren Worte, die Catherine kannte, die ihr gelegentlich in dem einen oder anderen Buch begegneten, doch noch nie hatte sie gehört, wie sie laut ausgesprochen wurden, auch nicht von Boris. Jetzt aber flogen sie aus allen Richtungen durch die Luft. Sie waren mächtiger, als sie es je bei Worten für möglich gehalten hätte, und sie waren weder schön noch poetisch oder klug, sondern niederträchtig und gemein, wie ein Schlag ins Gesicht.

Catherine erhaschte einen Blick auf Ambrose, der still und steif dastand, mit verzerrtem Gesicht, während der grölende Mob seine Schwester beleidigte. Catherine schloss die Augen.

Boris zischte ihr ins Ohr: »Du siehst nicht hin, Prinzessin. Du bist hier, um zu sehen, was mit Verrätern geschieht. Das ist zu deinem eigenen Besten. Wenn du also nicht sofort deinen Blick zum Schafott wendest, reiße ich dir höchstpersönlich die Augen auf.«

Catherine zweifelte nicht, dass Boris es ernst meinte. Sie schlug die Augen auf und sah wieder zum Schafott.

Lady Anne Norwend trug ein Kleid aus blauer Seide und silberner Spitze. Ihre Juwelen funkelten in der Sonne und ihre blonden, hochgesteckten Haare schimmerten golden. Normalerweise war Lady Anne eine Schönheit, doch der heutige Tag war fern jeder Normalität. Heute war sie abgemagert und dünn, die Haut totenbleich, und zwei Wachen mussten sie stützen. Aber das Auffälligste an ihr war ihr Mund: mit dickem, schwarzem Zwirn waren ihre Lippen zusammengenäht worden, die senkrechten Stiche waren braun von getrocknetem Blut, das auch ihr Kinn und ihren Hals befleckte. Ihre Zunge war herausgeschnitten worden. Catherine wollte zu Ambrose schauen, aber sie wagte nicht, sich zur Seite zu wenden; sie ertrug es nicht, ihn zu sehen. Wie unerträglich musste dieser Anblick für ihn sein?

Catherine starrte vage dorthin, wo Lady Anne stand. Es gelang ihr, indem sie sich auf einen der Soldaten konzentrierte, der sie festhielt, darauf, wie fett seine Finger waren und wie eisern er sie umklammert hatte.

Der Herold des Königs trat vor und richtete das Wort an die Menge. Er forderte Stille, und als sich der Lärm gelegt hatte, las er eine Schriftrolle vor, auf der Lady Annes Verbrechen aufgelistet waren. »Hat einen verheirateten Mann verführt«, was sich auf ihre Beziehung zu Sir Oswald Pence bezog. »Erschien nicht wie befohlen vor dem König«, was die Flucht mit Sir Oswald beschrieb, als Noyes und seine Schergen sich ihnen in den Weg stellten. »Mord an den Männern des Königs« war die Folge dieser Konfrontation, und so schwer es auch zu glauben war, wenn man Lady Anne heute betrachtete, so hatte sie doch selbst einen der Soldaten im Kampf erstochen, der insgesamt drei Menschen das Leben gekostet hatte, einschließlich Sir Oswald. Dieser Mord war der Hauptgrund für ihre Hinrichtung, ein Mord an einem königlichen Leibgardisten war genau so, als hätte man es auf das Leben des Königs selbst abgesehen. Es war Hochverrat, und so endete denn auch die Rede des Herolds mit den Worten: »Verrat an Brigant und an unserem glorreichen König.«

Die Menge raste.

»Die Verräterin, Mörderin und Hure verliert all ihre Besitztümer, die dem König zufallen.«

Einer der schwarz gekleideten Männer näherte sich Lady Anne und fing an, ihr die Juwelen abzunehmen. Jedes Mal, wenn er ein Schmuckstück entfernte – eine Brosche, einen Ring, einen Armreif –, erhoben sich Jubelrufe und Schreie aus der Menge. Die Kostbarkeiten wurden in einen Korb gelegt, der von einem anderen Mann gehalten wurde. Als dies erledigt war, nahm der Mann ein Messer und schnitt das Rückenteil ihres Kleides auf, und neuerlicher Jubel brandete auf, als ihr das Kleidungsstück von den Schultern gerissen wurde. Der Ruck holte Lady Anne fast von den Füßen, doch der Soldat zog sie wieder nach oben und hielt sie fest. Der Mob heulte wie ein Rudel Hunde und fiel in einen Sprechchor: »Ausziehen! Ausziehen! Ausziehen!«

Lady Anne stand in ihrem Unterkleid da und hielt den dünnen Stoff vor ihrer Brust zusammen. Ihre Hände zitterten, und Catherine erkannte, dass ihre Finger verdreht und gebrochen waren. Anfangs begriff Catherine nicht, was der Grund dafür war, doch dann wurde ihr klar, dass dies Teil des Rituals war, das zur Hinrichtung eines Verräters gehörte. Jene, die des Verrats für schuldig befunden wurden, durften nicht mit den loyalen Untertanen des Königs kommunizieren, und so schnitt man ihnen die Zunge heraus und nähte ihre Lippen zusammen. Doch da alle Damen des Hofes in Brigant sich mit Handzeichen verständigten, wenn es ihnen nicht erlaubt war, ihre Stimme zu erheben, hatte man Lady Anne auch die Hände gebrochen.

Einer der Männer hatte Lady Anne das Haar herabgelassen, das ihr lang, seidig und hellblond über den Rücken fiel. Er packte eine Handvoll Strähnen und schnitt sie an ihrem Nackenansatz ab. Er hob die Haarsträhnen in die Höhe und legte auch sie in den Korb. Am Ende war sie fast nackt und zitterte trotz der warmen Sommersonne. Das dünne Unterhemd war durchsichtig und klebte an ihren Beinen, wo sie sich eingenässt hatte. Es schien, dass der König nicht nur Lady Annes weltliche Besitztümer für sich beanspruchte, sondern auch ihre Würde.

Der Herold wandte sich von Lady Anne ab und richtete das Wort an die Männer auf der gegenüberliegenden Plattform: »Was sagt ihr zu dieser Verräterin?«

Lady Annes Vater, der Marquis, ein groß gewachsener, grauhaariger Mann, trat vor. Er straffte die Schultern und räusperte sich.

»Ihr habt Euer Land verraten und unseren glorreichen König. Ihr habt meine Familie und mich selbst betrogen, ebenso wie alle loyalen Untertanen, die Euch aufgezogen und vertraut haben. Ihr habt mein Vertrauen verraten und den Namen meiner Familie befleckt. Es wäre besser gewesen, wenn Ihr niemals geboren worden wärt. Ich sage mich von Euch los und verlange Eure Hinrichtung als Verräterin.«

Catherine schaute zu Lady Anne, wie sie reagieren würde. Sie starrte ihren Vater an und schien sich dabei aufzurichten. Danach traten noch fünf weitere männliche Verwandte vor – ihre beiden Onkel, zwei Cousins und ihr älterer Bruder Tarquin, der Ambrose ähnlich sah und das gleiche blonde Haar hatte –, die dieselben Anschuldigungen aussprachen und ebenfalls ihren Tod verlangten. Nach jeder Ansprache jubelte die Menge und schwieg dann wieder, wenn der Nächste an der Reihe war. Und jedes Mal schien Lady Anne an Stärke und Größe zu gewinnen. Das überraschte Catherine anfangs, doch sie merkte, dass auch sie den Rücken straffte. Je mehr Lady Anne erniedrigt wurde, desto mehr wollte sie demonstrieren, wie aufrecht und stark sie war.

Der Letzte, der vortreten musste, war Ambrose. Er machte den Mund auf, aber keine Worte drangen heraus. Sein Bruder beugte sich zu ihm und sagte ihm etwas ins Ohr. Catherine las von Tarquins Lippen ab: »Bitte, Ambrose, du musst es tun.«

Ambrose holte tief Atem und sagte dann mit einer Stimme, die klar und deutlich war, ohne sie zu erheben: »Du hast Brigant und den König verraten. Ich verlange deine Hinrichtung.« Sein Bruder legte ihm die Hand auf die Schulter. Ambrose starrte weiterhin Lady Anne an, während ihm die Tränen über die Wangen rollten. Diesmal jubelte die Menge nicht.

Boris sagte: »Ich glaube fast, er weint. Er ist so schwach wie ein Weib.«

Lady Anne dagegen weinte nicht. Stattdessen machte sie eine Bewegung: Sie legte ihre Hand auf ihr Herz, das einfache Zeichen ihrer Liebe für Ambrose. Dann drehte sie sich um, und ihre Augen fingen Catherines Blick ein. Lady Anne hob ihre rechte Hand, als wollte sie sich eine Träne abwischen, während ihre linke Hand zu ihrer Brust wanderte. Die Bewegung war so fließend, so natürlich, dass sie kaum wahrnehmbar war. Aber Catherine war seit frühester Kindheit in der Zeichensprache unterwiesen worden, und dies war eine der ersten Gebärden, die sie gelernt hatte. Sie bedeutete: »Schau mich an.« Dann machte Lady Anne mit der rechten Hand das Zeichen für Kuss, während ihre linke nach unten wanderte und sich scheinbar zur Faust ballen wollte. Catherine runzelte die Stirn. Eine Faust, vor den Unterleib gehalten, war das Zeichen für Wut und Hass, eine Drohung. Dies in Verbindung mit einem Kuss war seltsam. Dann ein weiteres Zeichen: »Junge.« Lady Anne drehte sich zum König um und vollführte eine weitere Gebärde, doch der Mann, der ihren Arm hielt, versperrte die Sicht.

Catherine kannte Lady Anne nicht; sie hatte nie mit ihr gesprochen, hatte sie nur ein einziges Mal bei Hofe gesehen. Catherines Leben in der Abgeschiedenheit ihrer Gemächer verhinderte nicht nur ihre Begegnung mit Männern, sondern auch mit den meisten Frauen. Hatte sie sich die Gebärden nur eingebildet?

Lady Anne wurde ein paar Schritte nach vorne gezogen und dann auf einem leicht erhöhten hölzernen Podest niedergedrückt. Sie senkte den Blick und schaute dann noch einmal zu Catherine, und diesmal gab es keinen Zweifel: Sie versuchte, ihr etwas zu sagen, im Augenblick ihres Todes. Aber was?

Bradwell, der Henker, hatte sich die Haube übergezogen, doch sein Mund war noch sichtbar, und er sagte: »Schaut geradeaus, andernfalls kann ich nicht für einen sauberen Schnitt garantieren.«

Lady Anne drehte das Gesicht zu den Zuschauern.

Bradwell hob das Schwert hoch über seinen Kopf, und das Sonnenlicht, das sich auf der Klinge spiegelte, blendete Catherine. Die Menge wurde totenstill. Bradwell machte einen Schritt nach vorn und dann einen zur Seite, vielleicht um den Winkel seines Schlags zu überprüfen. Dann trat er hinter Lady Anne, ließ das Schwert einmal über seinem Kopf in der Luft kreisen, beugte sich leicht nach vorn, schwang noch einmal das Schwert und ließ es in einer fließenden Bewegung zur Seite sausen, so schnell, dass es einen Augenblick lang aussah, als wäre nichts passiert.

Lady Annes Kopf fiel mit einem dumpfen Aufprall auf den Holzboden und rollte dann zum Rand des Schafotts. Dahinter quoll Blut aus dem Hals des langsam in sich zusammensinkenden Körpers. Die Jubelschreie der Menge schlugen wie eine Faust auf Catherine ein, und unwillkürlich zuckte sie zurück.

Bradwell trat vor, hob den Kopf auf und hielt ihn an den kurzen Haaren in die Höhe. Der rasende Pöbel verlangte brüllend: »Aufspießen!«, und Bradwells Gehilfe holte eine Lanze hervor, woraufhin die Raserei der Menge einen neuen Höhepunkt erreichte.

Über das Schafott und die brüllenden Zuschauer hinweg trafen sich Catherines und Ambroses Augen. Sie hielt seinen Blick fest, wollte ihn trösten, ihm sagen, wie leid es ihr tat. Sie wollte ihn wissen lassen, dass sie nicht wie ihr Vater oder ihr Bruder war, dass sie nicht aus freien Stücken hier war, dass sie trotz ihrer hohen Stellung Mitgefühl hatte.

Boris zischte ihr ins Ohr: »Du schaust nicht hin, Schwester.«

Catherine drehte sich um. Lady Annes Kopf wurde auf die Lanze gespießt, und dort, am Fuß des Schafotts, stand Noyes mit diesem Halblächeln auf den Lippen. Und noch während sie ihn anblickte, drehte er sich leicht zur Seite und schaute zu Ambrose. Da erkannte Catherine, wie dumm sie gewesen war: Dies hier war keine Strafe, keine Warnung und auch keine Lektion.

Es war eine Falle.

Tash

NÖRDLICHES PLATEAU,PITORIA

»Bist du so weit?«

»Nein, wie kommst du bloß darauf? Was du hier siehst, ist nur deine Einbildung. In Wirklichkeit habe ich den lieben langen Tag gemütlich auf meinem Hintern gesessen und Honig gegessen.« Tash ließ das Seil hinunter, sodass das geknotete Ende noch eine Handbreit über dem Boden der Grube hing.

»Noch ein bisschen tiefer«, sagte Gravell.

»Ich bin nicht blind!«

»Du musst aufpassen.«

Tash drehte sich zu Gravell um. »Ich weiß, was ich tun muss!«

Bei diesem Teil der Vorbereitung wurde Gravell immer todernst und pingelig, und erst jetzt dämmerte es Tash, dass er Angst hatte. Tash hatte selbst Angst, aber die Gewissheit, dass auch Gravell kurz davorstand, sich in die Hose zu machen, half ihr herzlich wenig.

»Du bist doch nicht etwa nervös, oder?«, fragte sie.

Gravell murmelte: »Warum sollte ich nervös sein? Du bist doch diejenige, die er zuerst erwischt. Wenn er mit dir fertig ist, bin ich schon lange weg.«

Das stimmte. Tash war der Köder. Sie lockte den Dämon in die Falle, und Gravell machte ihm den Garaus.

Tash war dreizehn und ein Dämonenköder, seit Gravell sie vor vier Jahren von ihrer Familie gekauft hatte. Eines sonnigen Tages war er aufgetaucht, der größte und haarigste Mann, den sie je gesehen hatte, und meinte, er hätte gehört, dass es hier ein Mädchen gäbe, das schnell laufen könne. Er versprach ihr fünf Kopeken, wenn sie vor der Harpune, die er schleudern würde, an den Bäumen war. Tash hielt es für einen Trick – niemand würde etwas bezahlen, nur um sie laufen zu sehen, und fünf Kopeken war eine Menge Geld –, aber sie tat es trotzdem, hauptsächlich, um zu beweisen, dass sie es konnte. Sie wusste nicht, was sie mit dem Geld machen würde, mehr als eine Kopeke hatte sie noch nie zuvor besessen, und sie würde es verstecken müssen, bevor ihre Brüder es ihr wegnahmen. Aber sie hätte sich keine Sorgen machen müssen; am selben Nachmittag kehrte sie ihrer Familie den Rücken. Gravell erzählte ihr später, dass er ihrem Vater zehn Kroner gegeben hatte. »Ziemlich teuer«, neckte er. Kein Wunder, dass ihr Vater gelächelt hatte, als sie mit Gravell abzog.

Gravell war jetzt ihre Familie, und in Tashs Augen eine viel bessere als die vorige. Gravell schlug sie nicht, sie litt kaum Hunger, und dass sie manchmal fror, machte ihr nicht viel aus; das war Teil der Arbeit. Und gleich am ersten Tag hatte sie Stiefel bekommen. Ja, verglichen mit ihrem alten war dieses neue Leben mit Gravell ein Dasein voller Luxus und Überfluss. Sie verdienten gutes Geld mit dem Verkauf von Dämonenrauch, obgleich Dämonen selten und gefährlich waren. Einen Dämon zu töten und seinen Rauch zu verkaufen, war verboten, aber die Männer des Sheriffs ließen sie in Ruhe, solange sie diskret vorgingen. Gravell und Tash erlegten gewöhnlich vier oder fünf Dämonen pro Saison, und das Geld reichte für den Rest des Jahres. In den Städten schliefen sie in Gasthäusern mit weichen Betten und Badewannen, aber das Allerbeste für Tash waren die Stiefel. Sie hatte jetzt schon zwei Paar!

Tash liebte ihre Stiefel. Diejenigen, die sie jeden Tag trug, waren aus kräftigem Leder mit dicken Sohlen. Sie lief gut darin, auch über unebenes Gelände. Sie rieben und zwickten nicht, Tash bekam keine Blasen, und ihren Geruch fand sie angenehm, nach Leder und nicht nach altem Schweiß wie Gravells Stiefel. Tashs zweites Paar, das sie im Augenblick trug, hatte sie vor ein paar Monaten in Dornan bekommen. Das waren ihre Rennstiefel, und sie passten wie angegossen. Sie hatten spitze Metallspikes an den Sohlen, damit sie beim Laufen nicht den Halt verlor und schnell lossprinten konnte. Gravell hatte sie entworfen und sie sogar bezahlt – zwei Kroner, ein kleines Vermögen. Als Tash die Stiefel zum ersten Mal anzog, sagte er: »Pass auf sie auf, und sie werden auf dich aufpassen.«

Tash passte auf sie auf, und sie war ganz bestimmt nicht undankbar – im Gegenteil –, aber was sie wirklich wollte, mehr als alles andere auf der Welt, waren die Ankle Boots, auf die sie insgeheim gehofft hatte, als Gravell ihr das Päckchen mit den Rennstiefeln überreicht hatte. Diese Ankle Boots hatte sie im Fenster des Schusters in Dornan gesehen und sie Gravell gegenüber ein paarmal erwähnt. Sie waren herrlich, aus weichem hellgrauem Wildleder, so zart und fein, dass sie aussahen, als seien sie aus Kaninchenohren gefertigt.

Als Gravell ihr die Stiefel mit den Spikes zeigte und ihr sagte, dass er ganz allein auf die Idee gekommen war, da hatte sie ein freudiges Gesicht auflegen müssen. Tash hatte sich ermahnt, nicht enttäuscht zu sein. Alles würde gut werden. Die Spike-Stiefel würden ihr bei der Jagd nach dem Dämonenrauch helfen, und mit dem Geld konnte sie sich die grauen Wildlederstiefel selbst kaufen.

Jetzt würde es nicht mehr lange dauern, bis sie ihren ersten Fang der Saison machten.

Gravell hatte den Schlupfwinkel des Dämons bereits nach einer Woche gefunden. Er hatte die Grube ausgehoben, aber mittlerweile war es Tash, die den Fluchtapparat anbrachte und begutachtete und Gravell nicht einmal mehr in seine Nähe ließ.

Gravell hatte Tash beigebracht, vorsichtig zu sein und alles doppelt und dreifach zu überprüfen. Sie vollführte jetzt einen Testlauf, entfernte sich hundert Schritte von der Grube, joggte durch die Bäume und nahm dort Geschwindigkeit auf, wo der Boden nur leicht verschneit war. Als sie auf die Lichtung kam, wo sie den höher liegenden Schnee vorher zu einer harten, knackenden Fläche festgetrampelt hatte, war sie in vollem Lauf; den Oberkörper vorgebeugt pumpten ihre Beine, und die Spikes gaben ihr Halt, ohne sie aufzuhalten. Dann sprang sie über den Rand der Grube, kam mit einem Knirschen auf dem eisigen Boden auf, fing die Wucht des Aufpralls mit den Knien ab, war sofort wieder aufrecht und rannte zum Ende der Grube, wo sie … wartete.

Das Warten war immer der schwierigste Teil, der Teil, bei dem man sich wirklich fast in die Hose machte: wenn alle Sinne einem zuschrien, das Seil zu packen und zu fliehen. Aber das durfte man nicht, denn man musste warten, bis der Dämon unten in der Grube war, und erst dann, erst wenn er den Boden erreicht hatte und schrie und kreischte und auf einen zugeschlittert kam, erst dann durfte man das Seil nehmen und den Zugmechanismus auslösen.

Tash zog am Seil, hängte sich mit ihrem ganzen Gewicht daran, während ihr rechter Fuß auf dem untersten, dicksten Knoten stand. Der hölzerne Hebel gab nach, und Tash flog nach oben, so elegant und träge wie ein Gähnen, so ausbalanciert, dass ihre Finger kaum das Seil berührten, und auf dem höchsten Punkt des Flugs verharrte sie, hing mitten in der Luft, völlig frei. Dann ließ sie das Seil los, beugte sich vor und griff nach der Kiefer. Ihre ausgestreckten Arme schlangen sich um einen Ast. Einen Moment lang blieb sie dort hängen, bis sie lässig nach unten glitt. Ein Zapfen kratzte ihr über das Gesicht, und sie landete bis zu den Knien in dem Schneehaufen, den sie dort aufgeschüttet hatte.

Tash ging zurück und richtete die Falle neu ein. Dunkle Erde und Fußabdrücke im Schnee umgaben den Rand der Grube. Sie musste ihre Stiefel säubern, damit sich keine Erdklumpen dort festsetzten.

»Du blutest.«

Tash betastete ihre Wange und betrachtete dann das Blut an ihren Fingerspitzen. Dämonen wurden noch wilder, wenn sie Blut rochen. Sie leckte ihre Finger ab und sagte: »Machen wir weiter.«

Sie packte die Seile und setzte den Schleudermechanismus wieder in Gang; sie war zufrieden, denn alles funktionierte einwandfrei. Der Flaschenzug arbeitete so, wie er sollte, und es war eine gute Grube. Gravell hatte mehr als drei Tage dafür gebraucht, und sie war lang, schmal und tief. Am Vorabend hatten er und Tash Wasser an den steilen Seitenwänden entlang nach unten gegossen, bis es ein paar Zentimeter hoch in der Grube stand, und über Nacht war es zu hartem, spiegelglattem Eis gefroren. Der Dämon konnte immer noch aus der Grube klettern – Dämonen waren Meister im Klettern – und Gravell hatte in der Vergangenheit verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um auch die Wände zu vereisen, aber immer mit mäßigem Erfolg. Sie mussten also tun, was Gravell immer getan hatte, nämlich die Seitenwände der Grube mit einem Geschmier aus Tierblut und Eingeweiden bestreichen. Es roch entsetzlich, widerlich, und es würde den Dämon lange genug ablenken und verwirren, damit Gravell seine Harpunen schleudern konnte. Gravell hatte fünf davon, obwohl er normalerweise nicht mehr als drei benötigte, um einen Dämon zu erlegen. Sie waren speziell für diesen Zweck hergestellt, mit Metallspitzen und Widerhaken, damit sie nicht herausgezogen werden konnten. Der Dämon schrie und kreischte jedes Mal. Der Lärm war schrecklich, und Tash musste sich dann immer vor Augen halten, dass der Dämon mit ihr noch viel Schlimmeres anstellen würde, wenn er sie erwischte.

Tash schaute nach oben. Die Sonne stand noch hoch am Himmel. Eine Dämonenjagd fand immer am Ende eines Tages statt. Sie merkte, wie sich ihr Magen nervös verkrampfte; sie wollte es einfach nur hinter sich bringen. Gravell musste noch die Wände der Grube bestreichen, dann würde er sich in den nahe gelegenen Büschen verstecken und warten. Erst wenn der Dämon in die Grube sprang, würde er mit seinen Harpunen herauskommen. Das Timing musste stimmen, und sie hatten den Ablauf mittlerweile perfektioniert, aber es war Tash, die ihr Leben riskierte, Tash, die den Dämon anlockte, Tash, die den genauen Zeitpunkt abpassen musste, in dem sie loslief, sodass der Dämon ihr folgte, Tash, die dem Dämon davonrennen, in die Grube springen und – erst im allerletzten Moment – das Seil packen und wieder aus der Grube fliegen musste.

Natürlich bestand die Möglichkeit, dass der Dämon an der Grube vorbeilief und Gravell angriff. Das war bisher in den vier Jahren ihrer gemeinsamen Dämonenjagd nur ein einziges Mal vorgekommen. Tash wusste nicht genau, was an diesem Tag passiert war, und Gravell redete nicht darüber. Sie war in die Grube gesprungen und hatte gewartet, aber der Dämon war ihr nicht gefolgt. Sie hatte Gravell rufen hören, dann einen schrillen Dämonenschrei. Und anschließend Stille. Sie hatte nicht gewusst, was sie tun sollte. Wenn der Dämon tot war, warum rief Gravell sie dann nicht aus der Grube? Hatte der Schrei zu bedeuten, dass der Dämon verwundet war? Oder hatte er geschrien, als er Gravell angegriffen und getötet hatte? War der Dämon jetzt still, weil er sich an Gravells Leichnam labte? Sollte sie weglaufen, solange der Dämon Gravells Blut trank? Sie hatte gewartet und gewartet, in den Himmel über der Grube gestarrt und dabei gemerkt, dass sie pinkeln musste. Pinkeln und weinen.

Sie hatte gewartet, mit dem Seil in der Hand, aber sie hatte zu viel Angst gehabt, um sich zu rühren. Schließlich hatte sie etwas gehört, ein Schlurfen im Schnee, und dann Gravells Stimme: »Kommst du heute noch raus da?« Und Tash hatte versucht, den Zugmechanismus auszulösen, aber ihre Hand war so kalt und sie zitterte so sehr, dass es eine Weile dauerte. Während der ganzen Zeit bedachte Gravell sie mit Schimpfwörtern. Als sie herauskam, erkannte sie überrascht, dass Gravell völlig unversehrt war. Er lachte, als sie sagte: »Du bist nicht tot.« Dann wurde er still und sagte: »Scheiß-Dämonen.«

»Warum ist er nicht in die Grube gesprungen?«

»Weiß ich nicht. Vielleicht hat er mich gesehen. Oder gerochen. Oder irgendetwas gefühlt, wie auch immer sie das machen.«

Der Dämon lag fünfzig Schritte von der Grube entfernt, mit einer einzigen Harpune im Körper. War Gravell gerannt oder der Dämon? Sie hatte ihn gefragt, und Gravell sagte bloß: »Wir sind beide gerannt, verdammt noch eins.«

Die anderen Harpunen steckten kreuz und quer auf der Lichtung im Boden, als ob Gravell sie geworfen, sein Ziel aber verfehlt hätte. Gravell schüttelte den Kopf und sagte: »Als ob man versucht, eine wütende Wespe zu harpunieren.«

Der Dämon war nicht viel größer als Tash. Er war sehr dünn, bestand nur aus Sehnen und Haut, ohne ein Gramm Fett. Er erinnerte Tash an ihren älteren Bruder. Die Haut war eher violett statt des üblichen Rot- oder dunklen Orangetons, die Sonnenuntergangsfarben der größeren Dämonen. Nach einem Tag würde der Leichnam verfaulen und schmelzen, bis dahin war der Geruch intensiv und erdig; und dann würde er verschwunden sein, ohne auch nur eine Spur auf dem Boden zu hinterlassen. Kein Fleck, kein Blut; Dämonen hatten kein Blut.

»Hast du den Rauch bekommen?«, hatte Tash gefragt.

»Nein, ich war anderweitig beschäftigt.«

Der Rauch kam direkt nach dem Tod des Dämons heraus. Tash wunderte sich, womit Gravell »anderweitig beschäftigt« gewesen war, aber sie wusste, dass er dem Tod ins Angesicht geblickt hatte, denn seine Hände waren immer noch fahrig. Sie stellte sich vor, wie er den Dämon getötet und dann versucht hatte, die Flasche zu halten, um den Rauch einzufangen, seine Hände aber zu sehr gezittert hatten.

»War er schön?«

»Sehr schön. Violett. Mit Rot und ein bisschen Orange am Anfang, aber dann ganz Violett, bis zum Ende.«

»Violett!« Tash wünschte, sie hätte es gesehen. Die ganze Arbeit war umsonst gewesen, all die Wochen des Aufspürens, dann die mühevollen Tage, in denen sie die Grube ausgehoben und präpariert hatten. Sie hatten nichts vorzuweisen, außer ihrem Leben und der Geschichte von der Schönheit des Dämonenrauchs.

»Erzähl mir mehr über den Rauch, Gravell«, hatte Tash verlangt.

Und Gravell hatte ihr geschildert, wie er aus dem Mund des Dämons gequollen war, nachdem der Dämon aufgehört hatte zu schreien.

»Es war nicht viel Rauch«, setzte Gravell hinzu. »Ein kleiner Dämon. Wahrscheinlich noch jung.« Tash hatte genickt. Sie hatten ein Feuer angezündet, um sich zu wärmen, und am nächsten Morgen hatten sie zugesehen, wie der Körper des Dämons schrumpfte und schließlich verschwand. Dann hatten sie sich auf die Suche nach einem neuen gemacht.

Der heutige Dämon war der erste in dieser Saison. Sie jagten nicht im Winter, es war zu schwierig, der Schnee zu tief, die Kälte zu beißend. Sie waren auf das Nördliche Plateau gekommen, sobald der Tiefschnee zu schmelzen begonnen hatte, obwohl in diesem Jahr der Winter nach Einsetzen des Frühlings noch einmal für ein paar Wochen zurückgekehrt war. In den Senken und dort, wo Schatten herrschte, lag der Schnee immer noch hoch. Gravell hatte das Lager des Dämons gefunden und dann den besten Platz für die Grube bestimmt. Jetzt ließ er den Topf mit dem Blut-Eingeweide-Gemisch an einem Seil nach unten und stieg dann über die Strickleiter in die Grube, um die Wände damit zu beschmieren. Tash blieb diese Arbeit erspart; Gravell hatte nie von ihr verlangt, dass sie diesen Teil übernahm. Es war sein Job, und er erledigte ihn gründlich. Er würde nicht die Arbeit von mehreren Wochen gefährden, weil dieser letzte Schliff nicht anständig durchgeführt wurde.

Tash saß auf ihrem Rucksack und wartete. Sie schlang ein Fell um ihre Schultern und starrte die Baumlinie an, während sie versuchte, nicht an Dämonen und Gruben zu denken. Stattdessen dachte sie an das, was danach geschehen würde. Sie würden nach Dornan gehen und den Dämonenrauch verkaufen. Der Handel mit Rauch war illegal, alles, was mit Dämonen zu tun hatte, war illegal, selbst den Fuß auf Dämonenterritorium zu setzen – aber das hieß nicht, dass es nicht mehr von ihrer und Gravells Sorte gab, die es trotzdem wagten, und es hielt die Leute auch garantiert nicht davon ab, Dämonenrauch zu kaufen.

Und wenn sie ihren Anteil hatte, konnte sie sich die ersehnten Stiefel kaufen. Dornan war einen Wochenmarsch von hier entfernt, aber die Reise war leicht und sie würden sich in der Wärme der Stadt ausruhen und das gute Essen genießen, bevor sie auf das Plateau zurückkehrten. Tash hatte Gravell einmal gefragt, warum er nicht mehr Dämonen töten und mehr Rauch sammeln würde. »Southgate sagt, dass Banyon und Yoden zweimal so viel im Jahr einfangen wie wir«, hatte sie angemerkt. Aber Gravell hatte erwidert: »Dämonen sind das Böse, genauso wie die Gier. Wir haben genug.« Und das Leben war gut, solange Tash schnell genug rannte.

Schließlich kam Gravell wieder aus der Grube, zog die Strickleiter hoch und verstaute alles außer Sichtweite. Tash versteckte ihren Rucksack bei den Bäumen. Danach war alles erledigt. Gravell umrundete die Grube ein letztes Mal, wobei er vor sich hin murmelte: »Jap. Jap. Jap.«

Dann kam er zu Tash und sagte: »Also los.«

»Also los.«

»Vermassel es nicht, Fräulein.«

»Das gilt auch für dich.«

Sie klatschten sich mit den geballten Fäusten ab.

Die Worte und das Abklatschen waren ein Ritual, das ihnen Glück bringen sollte, obwohl Tash nicht wirklich an Glück glaubte – und das traf wohl auch auf Gravell zu, vermutete sie –, aber sie war nicht bereit, einen Dämon aufzuscheuchen, ohne sich vorher jeglicher Hilfe zu versichern, die sie kriegen konnte, wie unwahrscheinlich sie auch sein mochte.

Die Sonne stand jetzt tiefer und würde schon bald hinter die Baumlinie sinken. Das war die beste Zeit, um einen Dämon aus seinem Schlupfwinkel zu locken. Tash joggte durch ein lichtes Wäldchen in Richtung Norden bis zu der Stelle, die sie und Gravell vor zehn Tagen gefunden hatten. Na ja, eigentlich hatte Gravell sie gefunden. Das war sein wahres Talent: Gruben ausheben und die Wände mit Blut einreiben konnte jeder, und seine Fähigkeit, einen Dämon mit einer Harpune zu töten, entsprach seiner Körpergröße und seiner Stärke, aber was Gravell auszeichnete, waren seine Geduld und sein Instinkt, der ihn befähigte, die Orte aufzuspüren, wo Dämonen lebten. Dämonen mochten flache Senken auf ebenen Flächen, nicht zu nah an Bäumen, dort, wo sich Nebel bilden konnte. Sie mochten es kalt. Sie mochten den Schnee. Menschen mochten sie nicht.

Früher hatte Tash Gravell Löcher in den Bauch gefragt, aber mittlerweile wusste sie so viel über Dämonen, wie man nur über eine Sache wissen konnte, die aus einer fremden Gegend stammt. Und was für eine Gegend das war! Nicht von dieser Welt, dachte sie, oder vielleicht zu sehr von dieser Welt – von einer uralten Welt. Tash hatte es gesehen, das Dämonenland. Das war ihre Aufgabe. Um den Dämon herauszulocken, musste sie zuerst hinein – dorthin, wo sie nicht sein durfte, wo Menschen gewöhnlich nicht hingingen. Und die Dämonen würden sie töten, weil sie es gewagt hatte, in ihre Welt zu blicken, eine Welt, die brütend und blutig war. Nicht dunkel, aber von einer anderen Art Helligkeit. Das Licht war rot und die Schatten noch röter. Es gab keine Bäume oder Pflanzen, nur roten Stein. Die Luft war wärmer, dicker, und dann die Geräusche …

Tash wartete, bis die Sonne halb hinter dem Hügel stand, bis der Himmel dort rot und orange geworden war. Nebel sammelte sich in den sanften Senken. Auch in der des Dämons. Diese Senke war etwas tiefer als die anderen und der Rand leicht wellig, und nur in dieser lag kein Schnee. Der Nebel, der darüber hing, hatte einen leicht rötlichen Schimmer, was man auf den Sonnenuntergang hätte zurückführen können. Aber Tash wusste es besser.

Tash näherte sich langsam und leise, bis sie den Rand der Senke erreicht hatte. Dort kniete sie sich hin. Sie säuberte die Sohlen ihrer Stiefel, pflückte kleine Erdklumpen von den Spikes. Dann legte sie die Hände auf den Boden und spreizte die Finger, fühlte die Erde, die nicht warm war, aber auch nicht gefroren. Dies war der Rand des Dämonenlandes.

Sie grub ihre Zehen ein und holte tief Luft, als ob sie eintauchen wollte – was in gewisser Weise auch zutraf. Tash senkte den Kopf und schob mit weit geöffneten Augen den Oberkörper nach vorn. Mit der Brust streifte sie die Erde, gerade so, als ob sie unter einem Vorhang hindurch in die Senke lugen würde, in die Welt des Dämons.

Manchmal brauchte sie zwei oder drei Versuche, aber heute klappte es gleich beim ersten Mal.

Vor ihr lag das Dämonenland; die Senke fiel steil in einen Tunnel ab, aber das war nicht der einzige Unterschied zur Welt der Menschen. Hier im Reich der Dämonen herrschten andere Farben, andere Geräusche und Temperaturen, als ob sie durch ein buntes Glas in einen Ofen blicken würde. Es war schwierig, die Farben zu beschreiben; die Geräusche beschreiben zu wollen, war ganz und gar unmöglich.

Tash schaute durch die rote Senke zum Eingang des Tunnels, und dort, am tiefsten Punkt, sah sie etwas Violettes. Ein Bein?

Dann wurden die Einzelheiten deutlicher und sie erkannte, dass er – der Dämon, das Wesen – auf dem Bauch lag, ein Bein ausgestreckt. Tash maß den Körper mit den Augen ab, sah einen Arm, den Kopf. Eine menschliche Gestalt, doch vollkommen unmenschlich. Glatte Haut, muskulös, violett und rot, mit Schlieren aus Orange, schmal und lang. Der Dämon wirkte jung. Wie ein schlaksiger Teenager. Der Bauch hob und senkte sich langsam mit jedem Atemzug. Er schlief.

Tash hatte ihren Atem angehalten, und jetzt ließ sie die Luft aus ihren Lungen entweichen. Manchmal reichte das schon aus, manchmal musste sie nur atmen, und ihr Geruch würde den Dämon aufscheuchen.

Dieser Dämon rührte sich nicht.

Tash holte wieder Atem. Trocken und warm lag die Luft in ihrem Mund. Dann schrie sie: »Ich bin hier, Dämon! Ich kann dich sehen!« Doch ihre Stimme klang nicht wie ihre eigene. In dieser Welt waren Worte keine Worte, sondern ein Läuten aus Zimbeln und Glocken.

Der Dämon hob den Kopf und wandte sich langsam zu Tash um. Ein Bein bewegte sich, beugte sich am Kniegelenk, den Fuß entspannt in der Luft, trotz ihres Eindringens in sein Reich. Die Augen des Dämons waren dunkelrot. Er starrte Tash an und blinzelte. Das Bein ragte immer noch in die Höhe und war völlig still. Dann legte er den Kopf in den Nacken, senkte das Bein, öffnete den Mund und stieß ein Heulen aus.

Ein klirrendes Geräusch drang in Tashs Ohren, als der Dämon aufsprang und vorwärtsstürmte, das violette Maul weit aufgerissen, aber mit einem Satz war Tash auf den Beinen und bohrte ihre Spikes in den Boden. Dann wirbelte sie herum und sprang aus der Dämonenwelt in ihre eigene.

Und rannte los.

Ambrose

BRIGANE,BRIGANT

»Konntest du nicht einmal meinem Befehl gehorchen?«

Es war wie in alten Zeiten. Als Ambrose noch zu Hause lebte, musste er sich regelmäßig von seinem Vater wegen seines Ungehorsams tadeln lassen. Heute, zwei Jahre, nachdem er sein Zuhause verlassen hatte, stand Ambrose wieder im Arbeitszimmer seines Vaters vor dem Schreibtisch. Aber heute lagen die Dinge anders. Sie befanden sich nicht in dem eleganten Herrenhaus, das sein Vater für den Besuch in der Hauptstadt normalerweise mietete, sondern in irgendeiner heruntergekommenen Villa. Sein Vater selbst kam ihm ebenfalls irgendwie verschlissen vor. Sein Gesicht war eingefallen, und um die Augen hatten sich neue Falten gebildet. Und trotz seiner großspurigen Art schien er kleiner zu sein als sonst. Und dann natürlich der bedeutendste Unterschied zu früher: Seine Schwester war tot, und ihr Kopf steckte auf einer Lanze oben auf der Stadtbrücke.

»Besitzt Ihr nicht einmal den Anstand, mir Antwort zu geben, Sir!«

»Von welchem Befehl sprecht Ihr, Vater?«

»Du weißt genau, wovon ich rede. Ich habe dir gesagt, was in der Anklage zur Sprache kommen muss, und dass du es so klingen lassen musst, als ob du es glauben würdest.«

»Tja, es hat sich erwiesen, dass ich in diesem Fall nicht in der Lage war, Eurem Befehl Folge zu leisten, Vater.«

»Was ist los mit dir, Ambrose?« Sein Vater stieß sich vom Schreibtisch ab und schüttelte den Kopf.

»Was mit mir ist, weil ich meine Schwester nicht denunzieren konnte? Meint Ihr das, Sir? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie für einen guten Menschen halte. Für eine gute Schwester und eine gute Tochter. Für mich stellt sich die Frage, wie Ihr es tun konntet, und noch dazu so überzeugend.«

Ambroses Vater erstarrte. »Du bist nicht nur impertinent, sondern auch naiv, Ambrose. Du bist mein Sohn, und ich hätte mehr von dir erwartet.«

»Und Anne war Eure Tochter. Ich hätte mehr von Euch erwartet. Ihr hättet sie mit Eurem Leben beschützen müssen.«

»Du, mein Junge, sagst mir nicht, was ich tun soll.« Ambroses Vater senkte die Stimme. »Sie hat einen Soldaten des Königs getötet. Wir hatten Glück, dass nicht jeder Einzelne von uns auf dem Richtblock gelandet ist. Der König nimmt jede Gelegenheit wahr, sein Einkommen zu vergrößern. Wir hätten alles verlieren können.«