Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Berlin Story Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Der Salon Kitty ist legendär. Er wurde als "das prominenteste Etablissement käuflicher Liebe im Dritten Reich", als "Edel-Puff" oder als "Spionage-Treff" bezeichnet. Kein anderes Bordell hat für so viel Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Legenden ranken sich bis heute sowohl um dieses geheimnisumwitterte Nazi-Bordell als auch um dessen Besitzerin Kitty Schmidt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

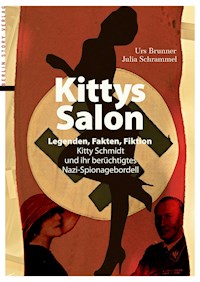

Brunner, Urs/Schrammel, Julia:

Kittys Salon

Legenden, Fakten, Fiktion – Kitty Schmidt und ihr berüchtigtes Nazi-Spionagebordell

1. Auflage — Berlin: Berlin Story Verlag 2020

ISBN 978-3-95723-168-0

eISBN 978-3-95723-712-5

© Berlin Story Verlag GmbH

Leuschnerdamm 7, 10999 Berlin

Tel.: (030) 20 91 17 80

Fax: (030) 69 20 40 059

UStID: DE291153827

AG Berlin (Charlottenburg) HRB 152956 B

www.BerlinStory.de

E-Mail: [email protected]

Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin

Satz und Layout: Norman Bösch

WWW.BERLINSTORY.DE

URS BRUNNER | JULIA SCHRAMMEL

Kittys Salon

Legenden, Fakten, Fiktion –Kitty Schmidt und ihr berüchtigtesNazi-Spionagebordell

INHALT

EINLEITUNG

1.PROSTITUTION UND SEX IM DRITTEN REICH

1.1Vorgeschichte: Käufliche Liebe in den 1920er-Jahren

1.2Das horizontale Gewerbe nach der Machtergreifung Hitlers

1.3KZ- und Wehrmachtsbordelle

1.4Die Sexualmoral der Nazi-Oberschicht

2.SPIONAGE UND MISSTRAUEN IM DIENSTE DES „FÜHRERS“

2.1Ein „Meer von Denunziation“: Volksfeinde und Spione überall

2.2Organisierte Spionage von Partei und Staat

2.3Spitzel und Misstrauen in den eigenen Reihen

2.4Der Einsatz weiblicher Reize und sexueller Verführung

3.LEGENDEN UND FAKTEN ÜBER DEN „SALON KITTY“

3.1Die widersprüchlichen Anfänge des Spionagebordells

3.2Das Nazi-Freudenhaus: Samt und Spiegel

3.3Doppelwände, Abhörgeräte und ominöse Wachsplatten

3.4Freier und „Besucher“ im Sündentempel

3.5Madame Schmidts Callgirls und Mata Haris

4.AUF DEN SPUREN VON KÄTCHEN „KITTY“ ZAMMIT-SCHMIDT

4.1Kätchens Kindheit und junge Erwachsenenjahre

4.2Gesellschaftsdame und „Puffmutter“

4.3Kitty Schmidts „reife Jahre“ bis zu ihrem „mysteriösen“ Tod

4.4Kitty Schmidt und Antisemitismus: Das Bordell als Judenversteck?

4.5Naziopfer, Überlebenskünstlerin, Opportunistin oder Kollaborateurin?

5.KITTYS NACHFAHREN UND DER „SALON“ NACH KRIEGSENDE

5.1Die „Pension Schmidt“ von 1945 bis zu Kittys Tod 1954

5.2Tochter Kathleen und Schwiegersohn Jean-Florian Matei

5.3Die Übernahme des Bordells: Künstlerpension mit „Pärchenzimmer“

5.4Enkel Jochem Matei und seine Frau Irena

5.5Das eher traurige Ende der Pension und des „Pärchenzimmers“

6.DER UNWIDERSTEHLICHE DREIKLANG VON NAZIS, SEX UND SPIONAGE: DER „SALON KITTY“ IN LITERATUR UND FILM

6.1Die „Geburt“ des „Salon Kitty“: Walter Schellenbergs Memoiren

6.2Der „Salon Kitty“ wird weltberühmt: Peter Nordens Dokumentarroman

6.3Eine verpasste Chance zur Korrektur: JochemMateis „Salon Kitty II – so wie es wirklich war“

6.4Fantasie und Perversion: Tinto Brass‘ Sadomaso-Celluloid-Spektakel

6.5Zeitzeugen kommen zur Sprache: Rosa von Praunheims „Meine Oma hatte einen Nazipuff“

6.6Ein vertiefter Blick: Claus Räfles sachlich-historisches Porträt

6.7Die Faszination des „Salon Kitty“ reißt nicht ab

ERGEBNISSE DER RECHERCHEN

NACHWORT UND AUSBLICK

DANK

Chronologie

Stadtplan von Berlin zur Kriegszeit

Kurzporträts der NS-Größen im Umfeld des „Salon Kitty“

Abkürzungen

Quellen und Literatur

Abbildungsnachweis

ANHANG

Dokumente

Index

Kitty Schmidt, Aufnahme wahrscheinlich aus den 1930er-Jahren.

EINLEITUNG

Der legendäre „Salon Kitty“ in Berlin wird von vielen Autoren und Filmschaffenden als „das prominenteste Etablissement käuflicher Liebe im Dritten Reich“1, als „Edel-Puff“2 oder als „Spionage-Treff“3 bezeichnet. Kein anderes Bordell soll während und nach dem Zweiten Weltkrieg für so viel Aufsehen gesorgt haben wie der „Salon Kitty“. Zahlreiche Legenden ranken sich bis heute sowohl um dieses geheimnisumwitterte Nazibordell in der Giesebrechtstraße 11 in Berlin-Charlottenburg als auch um dessen Besitzerin Kitty Schmidt.

Glaubt man etwa dem Schriftsteller Peter Norden4, der in den 1970er-Jahren seinen Tatsachenroman5 „Salon Kitty“6 veröffentlichte, so soll die weltgewandte Dame dieses hochklassigen Freudenhauses zu Kriegsbeginn von Hitlers Schergen erpresst worden sein, mit Staat und Partei in geheimer Sache zu kooperieren. Sollte sie dazu nicht gewillt sein, würde man sie in ein Konzentrationslager stecken, so lautete angeblich die Drohung. Im Auftrag von Reinhard Heydrich, dem Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, sei das Edelbordell damals in ein Spionagezentrum umfunktioniert worden. Es sei die Absicht der Nazis gewesen, dort ausländische Diplomaten, aber auch Funktionäre aus den eigenen Reihen durch eigens dafür ausgebildete Prostituierte à la Mata Hari auszuhorchen, wozu im Keller extra eine Abhörzentrale eingerichtet worden sein soll. Die Intimgespräche in den Liebesgrotten seien über Wanzen von SS-Offizieren im aufwendig verkabelten Keller auf Wachsplatten aufgezeichnet worden, so Nordens Behauptungen.

Über unsere Filmfirma „Angel & Bear Productions Ltd.“ in Thailand sind wir zum ersten Mal um das Jahr 2011 bzw. 2012 herum auf dieses spannende Thema gestoßen. Mark Boot, ein in Bangkok beheimateter, befreundeter Produzent und Agent für Einkauf und Verkauf von Spielfilmen, trug sich damals mit dem Gedanken, diese Geschichte filmisch neu aufzuarbeiten. Dazu musste zuerst abgeklärt werden, welche Rechte zu erwerben waren, und Boot suchte einen Geschäftspartner für die Entwicklung und Produktion. Marks zentrales Argument war stark: Er hatte den Verkauf der Lizenzrechte von Tinto Brass‘ Spielfilmen, darunter auch für den Soft-porno „Salon Kitty“ aus dem Jahre 1976, in seinem Portfolio, und wann immer die jeweilige Frist für die Rechte für „Salon Kitty“ in vielen Ländern Europas und in Japan ablief, wurden diese fast ausnahmslos erneuert, das heißt die Lizenzen zum Vertrieb konnten auf weitere drei bis fünf Jahre erworben werden. Tinto Brass‘ „Salon Kitty“, der von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem zweifelhaften Etikett „Kultiviertester aller Schundfilme über den Nationalsozialismus“7 versehen wurde, genoss also de facto den Status eines „Klassikers“, denn nur bei Klassikern lässt sich nach so vielen Jahren mit dem Verkauf von Vertriebsrechten noch gutes Geld verdienen und einzig solche „Evergreens“ können es sich leisten, so kurze Lizenzdauern wie drei oder fünf Jahre einzuräumen.

Hinzu kam das Faktum, dass das Berlin der Zwischenkriegszeit sowie der Zweite Weltkrieg in der Film- und TV-Welt wieder vermehrt thematisiert wurden und so etwas wie eine neue „Blütezeit“ erlebten, und zwar diesmal mit einem etwas nuancierterem Bild von den Nazis als zuvor. Nationalsozialisten hielten nicht mehr nur als permanente Parade-„Bad Guys“ für Actionstreifen oder als Perverslinge in Sexploitationfilmen her, sondern wurden neuerdings auch zu Protagonisten im Oscar-aspirierenden Weltkino und im deutschen Fernsehen. Letzteres begann eifrig Qualitätsserien zur NS-Zeit und deren Inkubationsperiode, die 20er-Jahre, zu produzieren, die sich ebenfalls global gut verkaufen ließen − denken wir hier nur an TV-Serien wie „Unsere Mütter, unsere Väter“8 (2013) oder „Babylon Berlin“9 (2017). Auch viel beachtete amerikanische Produktionen wie „Valkyrie“10 (2008) oder etwa Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“11 (2009) zählen zu den prominenten Vertretern dieses Genres.

Bei der Abklärung der Rechte zu „Salon Kitty“ stellte sich für uns sofort und vordringlichst die Frage, was an dem Stoff historisch belegt und damit öffentlich und uneingeschränkt zugänglich ist und was daran auf Sekundärquellen und Literatur beruht, wofür Rechte erworben werden müssten. Also gingen wir auf die Suche nach dem geschichtlich verbrieften „Salon Kitty“ und jenen Personen, die damals gelebt haben und in die Geschehnisse involviert waren. Doch schnell machte sich Erstaunen und Ernüchterung bei uns breit: Wirklich hieb- und stichfest belegt war zum „Salon Kitty“ nämlich so gut wie gar nichts, zumindest lautete so unser Fazit erster − eingestandenermaßen noch oberflächlicher − Recherchen. Stattdessen hörten wir – manchmal bis zum Überdruss – eine Fülle von Legenden und wilden Gerüchten, meist gepaart mit einem gehörigen Maß an abenteuerlich-lustvoller Fantasie und kommerziellem Flair. Wir konnten daher zunächst einmal der nüchternen Bilanz der Tageszeitung Die Welt nur beipflichten. In einem Feuilleton zu dem umstrittenen Roman „Endstufe“ von Thor Kunkel (2004) hatte sie auf einen ganz einfachen Nenner gebracht, was wir heute über dieses sagenumwobene Etablissement de facto wissen:

Das Bordell in der Giesebrechtstraße hat es tatsächlich gegeben: die dort beschäftigten Frauen lieferten vielleicht Berichte an die Polizei – alles andere über den „Salon Kitty“ dürfte Erfindung sein, gespeist aus einer Kombination von historischem Halbwissen, schmieriger Fantasie und Analogien zu den Methoden jüngerer Geheimdienste.12

Diesem Befund steht jedoch das oben erwähnte Buch von Peter Norden entgegen. Es ist gewissermaßen die „Bibel“ zum „Salon Kitty“, um die alle späteren Autoren und Filmemacher nicht herumkamen und auf die sie immer wieder zurückgriffen. Norden reicherte seinen „Rapport“ über eine „Geheime Reichssache“ mit vielen Details an und fasste seine Abhandlung in betont sachliche Form und Sprache. Es war einfach schwer zu glauben, dass Autor Norden, bei allem Respekt gegenüber schriftstellerischer Kreativität und Freiheit, all diese „Fakten“ durchweg erfunden hatte. Unsere Neugier und unser Interesse waren auf alle Fälle geweckt; wir erwarben eine Option auf die Verfilmungsrechte zum Buch von Peter Norden und begannen ernsthaft damit, die Vergangenheit von Kitty Schmidt und die ihres Etablissements in der Giesebrechtstraße 11 minutiös zu durchforsten, indem wir Literatur, Archive, überlieferte Zeitzeugenaussagen, Presseberichte und filmische Aufzeichnungen systematisch unter die Lupe nahmen.

Unsere Spurensuche gestaltete sich spannend, wenn auch mühsam. Die Faszination, die von dem Thema ausging, war also längst nicht abgeflaut, als wir uns entscheiden mussten, ob wir die Option zur Verfilmung des Stoffes an eine deutsche Filmproduktionsfirma abtreten oder selber produzieren sollten. Die gleichzeitige Verfassung von Buch und Film hätte unsere Kapazitäten gesprengt, wir mussten uns also auf das eine oder das andere festlegen. Für den Verkauf der Filmrechte sprach, dass wir auf eine Produktionsfirma gestoßen waren, die zum einen ebenfalls großes Interesse an dem Buch von Peter Norden und der filmischen Umsetzung dieses Stoffes zeigte und zum anderen dafür wohl auch besser geeignet war als wir, weil sie über mehr und vor allem auch die entscheidenden Ressourcen verfügte. Als dann Wieland Giebel, Autor, Verleger und Inhaber des Berlin Story Verlags umgehend auf das Angebot reagierte, ein Sachbuch zum „Salon Kitty“ zu verfassen, waren die Würfel gefallen.

Dieses Buch ist das Resultat all unserer Recherchen und begibt sich auf die Fährten der damals Mitte 50-jährigen Salonbesitzerin und ihres berüchtigten Spionagebordells. Es versucht in sechs Kapiteln, so klar wie nur immer möglich, Legenden, Fakten und Fiktion voneinander zu trennen und mithilfe von Erinnerungen der sehr spärlichen Zeitzeuginnen und -zeugen sowie anhand von Fotos, Dokumenten, Memoiren und vielen Sekundärquellen Licht in die nebulöse Vergangenheit des Salons, seiner einstigen Madame sowie ihrer „Mädchen“ und „Gäste“ zu bringen.

Um die Brisanz und die Bedeutung einer angeblich von den Nationalsozialisten geschaffenen Institution wie jener des „Salon Kitty“ aus der heutigen Perspektive verstehen zu können, ist es wichtig, sich zunächst daran zu erinnern, welche Rolle Prostitution und Sex − genauer gesagt, außerehelicher Sex − im Dritten Reich gespielt haben und welchen Stellenwert Hitler und sein innerster Kreis der Macht der Sexualität zugestanden haben. Kapitel 1 befasst sich mit käuflicher Liebe vor und nach der Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) 1933. Wir definieren die Rolle, welche die von den Nazis ganz offiziell eingerichteten Bordelle für KZ-Häftlinge bzw. für die Wehrmacht zu erfüllen hatten, und unterscheiden sie von jener der „inoffiziellen“ Etablissements à la „Salon Kitty“. In diesem Zusammenhang beleuchten wir auch die Sexualmoral − respektive die Amoral − der Nazibonzen, für die ein so edles Freudenhaus mitten in Berlin, im Herzen der Macht, wohl zweierlei bedeutete: Natürlich war es ein luxuriöser Sündentempel für ausschweifendes Vergnügen, gleichzeitig konnte es aber angesichts von „Indiskretionen“ auch zur tödlichen Falle werden.

Kapitel 2 ist dem Nährboden und den Triebkräften gewidmet, die hinter der Idee, ein Bordell in eine Abhör- und Spitzelinstitution umzufunktionieren, stecken könnten. Die Machthaber der NSDAP schufen ein staatlich gefördertes Klima des Denunziantentums, das ihnen im Laufe der Zeit selbst über den Kopf wuchs. Denn die zahlreichen ehrgeizigen Abwehr- und Spionage-Apparate, die von Partei und Staat aus dem Boden gestampft wurden, kamen sich sehr schnell gegenseitig in die Quere; sie stritten um Macht und Kompetenzen, das gegenseitige Misstrauen wuchs zunehmend. Anhand einiger „prominenter“ Exponentinnen beleuchten wir an dieser Stelle auch, welche Rolle der Einsatz weiblicher Reize und sexueller Verführung in der Spionage tatsächlich gespielt hat.

In Kapitel 3 geht es dann um den „Salon Kitty“ selbst, um die Legenden sowie die Fakten, um seine von Widersprüchen gekennzeichnete Entstehungsgeschichte, seine „Blütezeit“ als Nazi-Freudenhaus und Zentrum der „NS-Gesellschaftsspionage“. Aus einzelnen Puzzlestücken versuchen wir ein faktenbasiertes Bild zusammenzufügen, das eine realistische Vorstellung davon liefert, wie dieser Salon betrieben wurde und wer die Akteurinnen und Akteure waren, die alles am Laufen hielten: die „Hausherren“ aus der Partei sowie die gern gesehenen Gäste und Freier ebenso wie die dort beschäftigten Liebesdienerinnen und angeblichen Spioninnen – kurzum alle, jedoch vorerst noch unter Ausnahme der Dame des Hauses.

Kätchen „Kitty“ Zammit-Schmidt, die Madame des eleganten Salons, rückt in Kapitel 4 in den Mittelpunkt des Interesses: Wir widmen uns ihrem bewegten und mysteriösen Leben von ihrer Geburt 1882 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als sich die Machtverhältnisse in Deutschland neuerlich änderten. Für die Rekonstruktion ihres Werdegangs sind die Erinnerungen jener Menschen, die mit ihr persönlich in regem Kontakt standen, von unschätzbarem Wert. Im Verlauf unserer Recherchen haben sich auch Widersprüche aufgetan, die sich an folgenden Fragen entzündeten: Wie viel kann die Bordellbesitzerin tatsächlich von der Unterwanderung ihres Etablissements durch Hitlers Schergen gewusst haben? War sie Nazi-Opfer oder NS-Kollaborateurin, oder eventuell beides zugleich? Wie stand die „Arierin“ Kitty Schmidt zum Antisemitismus ihrer Zeit?

In Kapitel 5 werden die Geschehnisse rund um den „Salon Kitty“ in der Nachkriegszeit sowie Kitty Schmidts Leben in ihren „reifen Jahren“ bis zu ihrem Tod 1954 skizziert. Wir befassen uns mit ihrer Familie und ihren Nachkommen, mit der Übernahme des Etablissements und dessen Umwandlung in eine Künstlerpension durch ihre Tochter Kathleen und schließlich mit den Umständen, die unter Kathleens Sohn Jochem Matei zum Ende der Pension geführt haben.

Kapitel 6 konzentriert sich auf die bisherige literarische und filmische Umsetzung des Stoffes rund um den „Salon Kitty“, sei es in einer fiktiven oder dokumentarischen Darstellungsweise: Von Walter Schellenbergs13 Memoiren aus den 1950ern, über Enkel Jochem Mateis eigenen, nicht zu Ende geführten Versuch, in den 1990er-Jahren die diversen Geschichten um seine Oma nachträglich zu korrigieren, bis hin zum Auftauchen dieses Themas in der allerjüngsten Belletristik, in Film und Fernsehen. Wir skizzieren die wesentlichen Narrative der einzelnen Werke und stellen sie unseren Rechercheergebnissen gegenüber.

In unseren Ergebnissen der Recherche werden die einzelnen Puzzlestücke, die wir aus dem Studium von amtlichen Dokumenten, aus der Sichtung von Literatur, filmischem und Fotomaterial, aus persönlichen Gesprächen sowie Recherchen vor Ort zusammengetragen haben, noch einmal verdichtet und einander gegenübergestellt. Dies dient der Beantwortung der Fragen, die unsere akribische Suche in all den Jahren begleitet haben. Was kann man nach heutigem Wissen gesichert über die Existenz des „Salon Kitty“ und dessen Funktion als NS-Spionagebordell sagen? Was lässt sich zur Biografie Kitty Schmidts und zu ihrer Rolle, die sie als Salonbesitzerin für die Nationalsozialisten gespielt hat, belegen?

Zum Schluss nehmen wir im Nachwort und Ausblick noch einmal das Haus an der Giesebrechtstraße 11 in Augenschein, nämlich so, wie es sich heute präsentiert. Wir öffnen die Türen zur Liegenschaft, steigen in den 3. Stock hinauf und in die Kellerräume hinunter, begleitet von dem Aufruf an unsere Leserinnen und Leser, der für jedes Sachbuch gilt: Unser Werk ist nicht abgeschlossen, die Suche geht weiter, jede kritische Anmerkung oder jeder sachdienliche Hinweis hilft uns dabei.

Im Anhang finden sich eine chronologische Auflistung der zentralen Daten zu den geschilderten Ereignissen − von Kitty Schmidts Geburt (1882) bis zum Tode von Irena Matei (2015), dem letzten nahen Familienmitglied − sowie kurze Porträts der erwähnten NS-Größen im Umfeld des „Salon Kitty“. In einem Stadtplan von Berlin während des Zweiten Weltkrieges sind etliche historische Orte eingezeichnet, die für die Geschichte des „Salon Kitty“ relevant sind. Ebenfalls angeheftet sind die Abbildungen der wichtigsten Urkunden und Dokumente, welche wir bei unseren Nachforschungen über die Jahre zusammengetragen haben.

Im Zuge unserer Recherchen und beim Schreiben des Buches wurde uns wiederholt eines sehr bewusst und quält uns bis heute: Dieses Buch hätte schon vor zwanzig, idealerweise sogar vor dreißig Jahren geschrieben werden sollen, nicht erst jetzt. Damals hätten wir noch aus einem reichen Reservoir an Erinnerungen aus erster Hand schöpfen können. Mittlerweile sind sämtliche direkten Angehörigen von Kätchen „Kitty“ Zammit-Schmidt verstorben; dasselbe gilt für fast alle Zeitzeuginnen und -zeugen, seien dies Freunde, Bekannte, ehemalige Kunden oder Kurtisanen. Einer der letzten lebenden Weggefährten von Kitty Schmidt und ihrem Salon, der französische Filmemacher Claude Lanzmann, starb am 5. Juli 2018 im Alter von 92 Jahren, während wir bereits mit ihm im Kontakt für ein Interview standen.14 Einige wenige, nicht minder bedeutende andere Zeitzeuginnen und -zeugen konnten zwar nicht von uns selbst, aber glücklicherweise noch von den Dokumentarfilmern Rosa von Praunheim15 (zu Beginn der 1990er-Jahre) und Claus Räfle16 (Anfang der 2000er-Jahre) interviewt und gefilmt werden, sodass wir aus diesen Quellen schöpfen konnten. Als einzige zusätzliche, heute noch immer in Berlin wohnhafte Person, die Kitty Schmidt als „Tante Käthe“ während und nach dem Krieg noch persönlich gekannt hatte, konnten wir Karin Zickerick ausfindig machen. Sie verbrachte als Kind viel Zeit in der Giesebrechtstraße 11, wo ihre Großeltern bis 1958 wohnten. Karin Zickerick hat uns dankenswerterweise im September 2017 in einem ausführlichen Gespräch in ihrer Wohnung an ihren Erinnerungen teilhaben lassen und uns auch ein paar wenige Fotos, die in ihrem Besitz waren, geschenkt. Weitere noch lebende Weggefährtinnen oder -gefährten von Kitty Schmidt sind uns nicht bekannt.

Ein späterer Freund der Familie, Berno von Cramm17, konnte uns viel Interessantes über Kathleen und Jochem Matei und die Weiterführung des ehemaligen „Salon Kitty“ als Künstlerpension18 erzählen; er selbst hatte sich dort häufig eingemietet, als er zwischen 1965 und 1984 beruflich in Berlin zu tun hatte. Weiter konnten wir die ehemalige prominente Berliner Prostituierte Felicitas Schirow19 ausfindig machen, die in den 1970er-Jahren manchmal als Callgirl für „besondere Kunden“ ins sogenannte „Pärchenzimmer“ der Künstlerpension gerufen wurde; somit kommt auch eine Dame des Gewerbes zu Wort. Und auch das Ehepaar Christian, das heute in der Wohnung im dritten Stock der Giesebrechtstraße 11 wohnt, also in den Gemächern des ursprünglichen „Salon Kitty“, hat uns freundlich empfangen und wir konnten das Gespräch auf Video aufzeichnen.

Das Fehlen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Kitty Schmidt noch persönlich kannten und eventuell auch etwas zum Betrieb des „Salon Kitty“ hätten sagen können, hatte aber für uns auch eine unvermutet positive Konsequenz: Es zwang uns, tiefer und tiefer zu graben, jeder auch noch so kleinen, zunächst vagen Spur nachzugehen, und dabei kam viel an Material zutage, das noch nie zuvor herangezogen worden war. So fanden wir in Slowenien bei der Schwester von Kittys Schwiegerenkelin eine Schachtel mit mehr als 500 Fotos, inklusive einem Bild von Kitty Schmidt als Baby und weitere Aufnahmen aus ihrer Kindheit. Die Existenz dieser Bilder war bislang nicht bekannt und einige dieser für uns so kostbaren Fotos werden hier das erste Mal publiziert. Dieser Fundus beinhaltet auch eine Postkarte von Kitty Schmidt und damit das einzige handschriftliche Dokument von ihr, das uns je zu Gesicht gekommen ist. Mithilfe dieser wenigen handgeschriebenen Zeilen konnten wir ein grafologisches Gutachten erstellen lassen, das wir in voller Länge in diesem Buch veröffentlichen. Glücklicherweise war es uns möglich, diese Postkarte sowie die ganze Fülle an vorgefundenen Fotos zu erwerben, sodass wir diese archivieren und ihren Fortbestand sichern konnten. Eine weitere überraschende und sehr interessante Entdeckung glückte uns im Umfeld eines Freundes von Kitty Schmidts Enkel: Es handelt sich um ein noch nie ausgestrahltes Videointerview, worin Jochem Matei seinen Freunden aus dem Manuskript zu einem von ihm geplanten Buchprojekt zum „Salon Kitty“ vorliest und außerdem Interessantes und auch Abenteuerliches zu seiner Großmutter erzählt.20 In akribischer Kleinarbeit ist es uns auch noch gelungen, in diversen Archiven praktisch sämtliche relevanten Geburts- und Sterbeurkunden zu Kitty Schmidt und ihrer Familie aufzustöbern.

Es gibt eine ganze Menge Sekundärquellen zum „Salon Kitty“, die wir gesichtet und im Literaturverzeichnis angeführt haben. Auf eine davon möchten wir jedoch hier besonders hinweisen: Es handelt sich um einen Spiegel-Artikel vom 15. Dezember 194921, auf den sich – soweit uns bekannt ist − bisher niemand bezogen hat. Dieser Artikel informiert – wenn auch in verdeckter Weise − erstmals eine breite Öffentlichkeit über die Existenz und Funktion des „Salon Kitty“, und das schon zehn Jahre vor der Enthüllung des NS-Bordells durch Ex-Spionagechef Walter Schellenberg in seinen 1959 in deutscher Sprache erschienenen Memoiren.22 Darum ist dieser frühe Bericht des Spiegel als Quelle für uns so bemerkenswert. Andere Sekundärquellen, die ab den 1970er-Jahren publiziert wurden, sind wenig ergiebig, da ihre An- und Zusätze zum Thema leider überwiegend auf Peter Nordens Version der Geschichte beruhen und vermutlich nicht faktenorientiert nachrecherchiert wurden. Denn viele Autoren und Drehbuchschreiber übersahen − und übersehen immer noch −, was Norden im Bucheinband seines Werkes eigentlich recht ehrlich preisgab: Fiktion und Historie werden bei ihm frisch-fröhlich vermischt. Auch aus den Memoiren von so manchen Prominenten, denen nachgesagt wird, dass sie sich während des Krieges im „Salon Kitty“ sprichwörtlich die Türklinke in die Hand gaben, ist nichts zu erfahren. Freilich sind Freudenhausbesuche auch nicht unbedingt der Stoff, mit dem „Mann“ sich im Nachhinein noch gerne brüstet. Beispielsweise legte Graf Ciano, Benito Mussolinis Schwiegersohn und von 1936 bis 1943 Außenminister Italiens, Memoiren von mehreren hundert Seiten vor, doch er schrieb darin nicht ein einziges Wort über seine Besuche in der Giesebrechtstraße 11, wo er etlichen Quellen nach ein oft und gern gesehener Gast war.23

Dieses Buch ist aus der Intention heraus entstanden, Fakten von Legenden und Fiktion rund um den „Salon Kitty“ zu unterscheiden. Aber trotz jahrelanger intensiver Recherchen war und bleibt dies kein einfaches Unterfangen. An vielen Stellen scheiterten wir und waren daher oft gezwungen, Zeitsprünge, Widersprüche und Lücken mit spekulativen Gedankengängen einigermaßen zu füllen; diese werden jeweils auch als solche im Text kenntlich gemacht. Doch trotz aller Hürden und Hemmnisse, die der zeitlichen Distanz und der oft spärlichen Faktenlage geschuldet sind, ist am Ende, so glauben wir, ein faszinierendes Porträt von Kitty Schmidt und ihrem berüchtigten Nazi-Spionagebordell entstanden − eine durchaus erzählenswerte, ja geradezu spannende Geschichte.

1Bleuel 1981: 290

2Rumler, Fritz: Die Herren waren sehr solide – Spiegel-Reporter Fritz Rumler über das „Salon Kitty“-Callgirl Liesel. In: Der Spiegel vom 29. März 1976, S. 200

3Praunheim 1994

4Peter Norden (Pseudonym für Joseph Gustav Walter Fritz) war deutscher Schriftsteller und Public-Relations-Unternehmer. Er wurde am 2. Juli 1922 in Hannover geboren und ist am 19. April 1995 in München verstorben. (vgl. E-Mail der VG Wort München vom 27. November 2013)

5Auch wenn Peter Norden seine Publikation „Salon Kitty“ als „Report“ betitelt, so handle es sich laut Bucheinband der Ausgabe von 1986 (Engel Verlag, München) um „(…) keine Reportage, aber auch keinen Roman (…), sondern beides“.

6Das Buch „Salon Kitty“ wurde erstmals 1970 im Südwest Verlag (München) sowie der Deutschen Buch-Gemeinschaft (Berlin/Darmstadt/Wien) publiziert. Danach folgten im deutschsprachigen Raum weitere Neuauflagen wie etwa der Verlage Limes (1976, Wiesbaden/München), Naumann & Göbel (1976, Berlin), Xenos (1979, Hamburg), Bastei-Lübbe (1976 u. 1978, Bergisch Gladbach) und Engel (1986, München).

7Rebhandl, Bert: Von Barbaren und Barbieren. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. Februar 2008, S. 38

8„Unsere Mütter, unsere Väter“ ist ein dreiteiliger (3 x 90 Minuten) deutscher Fernsehfilm, der im März 2013 in Deutschland im ZDF und in Österreich im ORF eins ausgestrahlt wurde. Produziert wurde die Serie von Benjamin Benedict, Nico Hofmann und Jürgen Schuster. Regie führte Philipp Kadelbach. In den USA kam sie unter dem Titel Generation War im Januar 2014 in die Kinos.

9„Babylon Berlin“ ist eine deutsche Kriminal-Fernsehserie. Die ersten 16 Folgen von jeweils 45 Minuten in zwei Staffeln wurden nach der Erstausstrahlung 2017 beim Bezahlsender Sky 1, im deutschen Sender ARD, in Österreich auf ORF eins und in der Schweiz auf SRF zwei gezeigt. Die Erstausstrahlung der dritten Staffel auf Sky erfolgte am 24. Januar 2020. Produziert wurde die Serie von Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegten.

10„Valkyrie“ ist ein Kinofilm (120 Minuten) mit Tom Cruise als Oberst Graf von Stauffenberg. Der Filmstart in den amerikanischen Kinos erfolgte im Dezember 2008. Die europäische Kinopremiere unter dem Titel „Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“ fand im Januar 2009 in Berlin statt. Produziert wurde der Film von Bryan Singer, Christopher McQuarrie und Gilbert Adler. Regie führte Bryan Singer.

11„Inglourious Basterds“ ist ein deutsch-amerikanischer Kinofilm (154 Minuten) des Regisseurs und Produzenten Quentin Tarantino mit Brad Pitt in der Hauptrolle des Leutnant Aldo Raine und Christoph Waltz als SS-Oberst Hans Landa.

12Die Welt vom 26. März 2004: Der Autor Thor Kunkel wühlt mit seinem umstrittenen Roman „Endstufe“ in einem äußerst attraktiven Sündenpfuhl. Der schmutzige Sex der Nazis, S. 28

13Walter Schellenberg (1910-1952) war ein deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. Er war ab 1944 Leiter der vereinigten Geheimdienste von Sicherheitsdienst (SD) und Abwehr im Reichssicherheitshauptamt (RSHA); siehe Personenbeschreibung im Anhang

14vgl. Antwort-Mail von Serge Toubiana vom 23. Juni 2018

15vgl. Dokumentarfilm „Meine Oma hatte einen Nazipuff“ von Rosa von Praunheim, 1994

16vgl. Dokumentarfilm „Salon Kitty“ von Claus Räfle, 2004

17Berno von Cramm ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er stand uns dankenswerterweise am 25. November 2018 in München für ein Interview zur Verfügung.

18Es ist uns gelungen, in Berlin einen Grundrissplan vom Erdgeschoss des Hauses in der Giesebrechtstraße 11 zu erhalten, der aus dem Jahre 1954 stammt. Er zeigt die Räumlichkeiten, in denen nach dem Bombeneinschlag 1943 der „Salon Kitty“ bzw. nach dem Tod ihrer Mutter die von Kathleen Matei geführte „Pension Florian“ untergebracht war.

19Felicitas Schirow stand uns am 22. Juli 2019 für ein Telefoninterview zur Verfügung.

20Manuel Stahl im Gespräch mit Jochem und Irena Matei in privaten Videoaufnahmen vom 9. Dezember 1995

21Der Spiegel vom 15. Dezember 1949: Das Spiel ist aus – Arthur Nebe. Glanz und Elend der deutschen Kriminalpolizei, S. 24f

22SD-Auslandschef Walter Schellenberg schreibt in seinen 1959 veröffentlichten Memoiren, dass die Idee, ein Bordell für Spionagezwecke zu eröffnen, von seinem damaligen Vorgesetzten, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, gekommen sei. Es ist das erste schriftliche Dokument, das den „Salon Kitty“ erwähnt und damit das Haus in der Giesebrechtstraße 11 in Berlin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte.

23Von mehreren Autoren ist bekannt, dass Graf Ciano ein guter Kunde im „Salon Kitty“ gewesen sein soll. Auch die ehemalige Prostituierte Liesel Ackermann bestätigt dies in einem Interview aus dem Jahr 1976. In Cianos 1946 veröffentlichten Tagebüchern konnten wir allerdings keinen einzigen Eintrag zum „Salon Kitty“ finden.

1

PROSTITUTION UND SEX IM DRITTEN REICH

Adolf Hitlers24 Rassenideologie machte auch vor den privaten Schlafzimmern nicht halt: „Die Lebensbeziehungen der Geschlechter bestimmen wir“25, formulierte es Hitler unverblümt in seiner Geheimrede über die Organisation der Volksführung vor den Gau-, Gauamts- und Kreisleitern der NSDAP am 23. November 1937.

In seinem Werk „Mein Kampf“26 bezeichnete Hitler die Prostitution als „eine Schmach der Menschheit“27, die alleine durch Moral nicht mehr beseitigt werden könne. Propagandaminister Joseph Goebbels28 sprach sich hingegen – zumindest soweit es aus schriftlichen Aufzeichnungen hervorgeht − für eine strategisch opportune Duldung von Erotik aus. In einer Tagebuchnotiz vom Mai 1935 vermerkte er beispielsweise: „Erotik nicht ganz abdrehen. Deutschland kein Nonnenkloster.“29

1.1 Vorgeschichte: Käufliche Liebe in den 1920er-Jahren

Das Ausmaß sexueller Möglichkeiten sowie das Angebot erotischer und sexuell abartiger Dienstleistungen war wohl in keiner anderen europäischen Stadt so groß wie in Berlin während der „goldenen Zwanzigerjahre“. Etwa 120.000 weibliche Prostituierte sollen ihren Körper an Freier verkauft haben, dazu kamen noch 35.000 männliche Prostituierte. Die Dunkelziffer liegt vermutlich wesentlich höher.30

Bis Anfang der 1920er-Jahre herrschte indes noch die vom Kaiserreich übernommene „Kasernierung“31, deren Strategie es war, die Huren von der übrigen Bevölkerung zu trennen. Von der Polizei wurden für das horizontale Gewerbe eigene Bordellstraßen freigegeben und die Gebiete, in denen Prostituierte und ihre Kunden ungestört miteinander verkehren durften, waren mit Strichen – vermutlich auf den Boden gemalt32 – gekennzeichnet.33 Im März 192134 forderte der Reichstag die Reichsregierung auf, die Landesregierungen zu ersuchen, alle im Deutschen Reich noch bestehenden Bordelle zu schließen und auch die Kasernierung zu beseitigen: Von nun an sollten Freudenmädchen nicht mehr „kaserniert“ bei sogenannten „Bordellwirten“35 leben und arbeiten, sondern inmitten der Bevölkerung ihrem Geschäft nachgehen können. Jene, die nicht schon vorher eine eigene Wohnung hatten und auch nicht in den Straßen ihr Glück mit der Anwerbung von Kundschaft versuchen wollten, waren also nunmehr gezwungen, sich eine eigene – meist überteuerte – Wohnung bzw. ein Zimmer zur privaten Untermiete zu suchen.36

Da es den „Bordsteinschwalben“ allerdings strengstens untersagt war, potenzielle Kunden öffentlich zum bezahlten Sex aufzufordern, entwickelten sie bald einen ausgeklügelten Code von Gesten und Kleidern, mit denen sie ihr Angebot sexueller Praktiken bewarben. Nur Insider konnten diese Botschaften entschlüsseln. Trugen die sogenannten „Stiefelhuren“ beispielsweise grüne Stiefel mit goldfarbenen Schnürsenkeln, so durfte sich der Kunde über einen Abend der Sklaverei mit skatologischem Finale freuen; trugen sie hingegen rote oder kastanienbraune Stiefel, so ließen diese Accessoires für Interessenten einen Abend der Züchtigung erwarten.37

Grundsätzlich unterschied man in Berlin zwischen den Prostituierten „draußen“ und „drinnen“, aber darüber hinaus gab es eine Vielzahl an Unterkategorien, die anhand ihrer Bezeichnungen den Facettenreichtum dieses Gewerbes ausdrückten, wie die folgende Auflistung deutlich macht:38

-Zu jenen, die ihre Liebesdienste auf den Straßen feilboten, zählten etwa die „Grashupferinnen“, die ihre Freier in den Winkeln des Berliner Tiergartens und am Bülowplatz befriedigten.

-Die „Halbseidenen“ waren nicht registrierte Gelegenheitsprostituierte, angeblich meist Verkäuferinnen und Sekretärinnen von Beruf, die sich nach getaner Arbeit ab 17.00 Uhr oder Freitagabends und übers Wochenende ein Zubrot verdienten. Mit einer geschätzten Anzahl von 40.000 bis 55.000 bildeten sie die größte Prostituiertengruppe.

-Die im Jahr 1930 insgesamt 8.750 registrierten39 „Kontrollmädchen“ mussten sich hingegen regelmäßig bei der Berliner Sittenpolizei melden und wurden von Amtsärzten auf Geschlechtskrankheiten untersucht.

-Schwangere Mädchen und Frauen, die unter den Laternen der Berliner Münzstraße auf ihre Freier warteten, nannte man „Münzis“.

-Unter die „Nutten“ fielen knabenhafte Mädchen im Teenageralter.

-Die „Steinhuren“, oder auch „Murmeltiere“ genannt, bildeten die Gruppe der deformierten und eher unattraktiven Frauen mit fehlenden Gliedmaßen oder mit Buckel.

-Die im Jahr 1930 gezählten 350 Dominas mit ihren Pelzmänteln und knielangen Lacklederstiefeln fielen in die Kategorie der „Stiefelmädchen“. Sie waren auf Auspeitschen, Demütigungen und andere erotische Bestrafungen spezialisiert.

-Die sogenannten „Tauentzien-Girls“ waren modern gekleidete „Bordsteinschwalben“ mit Bubikopf, oft als Mutter-Tochter-Gespann unterwegs.

-Unter den Prostituierten, die nicht auf den Straßen, sondern in Bordellen auf zahlungsfreudige Kundschaft warteten, fanden sich die „Chontes“, also polnisch-jüdische Huren der Unterklasse.

-Die „Demi-Castors“, die auch als „Mannequins“ bezeichnet wurden, waren junge Frauen aus guten Familien, die sich ein Taschengeld dazuverdienen wollten.

-Die unabhängig arbeitenden „Fohsen“ annoncierten ganz klassisch als „Masseusen“ in lokalen Zeitungen und Zeitschriften.

-In „Fremdspracheninstituten“ arbeiteten die sogenannten „Rennpferde“, die sich im dortigen „Klassenzimmer“ von ihren Freiern auspeitschen oder schlagen ließen.

-Exklusive Freudenmädchen, die sadomasochistische Fantasien wie etwa Fesselspiele oder Zwangstravestie umsetzten, nannte man „Minetten“.

-Die begehrtesten und teuersten Liebesdienerinnen waren die „Telefon-Mädchen“. Dabei handelte es sich um Minderjährige zwischen zwölf und 17 Jahren, welche Namen berühmter Bühnen- und Filmstars wie etwa Marlene Dietrich trugen; sie konnten telefonisch bestellt werden und wurden beim Freier mit dem Taxi abgeliefert.

-Bei der Unterkategorie „Medizin“ handelte es sich ebenso um Kinderprostitution: Die Zuhälter fungierten hier als „Apotheker“ und nahmen die Wünsche ihrer „Patienten“ entgegen. Der jeweilige „Patient“ nannte bei der Bestellung die Anzahl seiner „Krankheitstage“, die dem Alter des Mädchens entsprachen, sowie die Farbe der „Pille“, welche die gewünschte Haarfarbe betraf.

-Die „Tischfrauen“ konnten mit landestypischen Besonderheiten hinsichtlich ihres Aussehens aufwarten; darunter fiel etwa die nordische Blondine, die exotische Russin oder die spanische Aristokratin. Sie waren meist atemberaubend schön, mehrsprachig und in Nachtclubs am Kurfürstendamm beschäftigt. Der Kunde bezahlte ein sogenanntes Tischgeld und bekam dafür Champagner und ein vertrauliches Stelldichein in einem Separee.

Bereits 1930 monierte der Autor Willy Pröger, dass die teils „grauenhaften Zustände“ – besonders in den Absteigequartieren – „geradezu prädestiniert zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten“ waren.40 In seiner damals veröffentlichten Reportage „Stätten der Berliner Prostitution“ appellierte er an die Behörden, dringend Aufklärungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Anlässlich seines Streifzugs durch Berlins Elends-Absteigequartiere am Schlesischen Bahnhof und Alexanderplatz bis hin zu den Stätten der Luxus-Prostitution in der Friedrichstraße und auf dem Kurfürstendamm gab er dem Leser einen realistischen Überblick über die damalige Situation. Unter anderem differenziert er in puncto „Lukrativität von Prostitution“ klar zwischen zwei Anbieterinnengruppen: Während sich die „Klassefrau“ mit nur zwei Freiern täglich in einem Stundenhotel ein „menschenwürdiges Dasein“ einrichten konnte, musste das „billige Nuttchen“ schon sechs Männer befriedigen, um überleben zu können, stellt Pröger fest.41 Eine Elends-Prostituierte verdiente pro Freier etwa zwei, drei Reichsmark42, was heutzutage etwa einem Wert von sieben bis elf Euro entsprechen würde.43 Weder im Stundenhotel noch in der Privatunterkunft einer Prostituierten war es üblich, die Bettwäsche nach jeder Benutzung zu wechseln44, weshalb Ansteckungsgefahren groß und Krankheiten wie Syphilis, Gonorrhoe und Tuberkulose stark verbreitet waren.

Polizei und Gesundheitsbehörden waren bei den grundsätzlich verbotenen – von den Steuerbehörden skurrilerweise legalisierten – Absteigen allerdings die Hände gebunden. „Machen wir ein Kuppelquartier zu, dann öffnen drei neue“45, erklärte Kriminalrat Kunze vom Berliner Polizeipräsidium im Interview mit Pröger. Zudem stünde ihm mit nur vier Beamten nicht das notwendige Personal zur Verfügung und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen würden kein Einschreiten hinsichtlich der prekären hygienischen Verhältnisse erlauben, so Kunze, der die Lösung des Problems in der Wiedereinführung der Kasernierung sah. „Die Praxis ist nämlich heute so, daß die Polizei zwar die Absteigen kennt, gegen sie aber nur vorgeht, wenn Strafanzeigen gegen die Quartiere bei ihr einlaufen“46, gab Schwéers, Leiter der Berliner Gesundheitsbehörde, zu Protokoll.47

Abb. 1: Prostituierte in der Berliner Friedrichstraße 1930.

Ganz anders als bei den „Absteigen“ im Osten der Stadt war es um die vornehmen „Salons“ im Berliner Westen bestellt. Diese Etablissements wiesen weitaus höhere Hygienestandards auf und sowohl die „Kuppelbostinnen“ als auch die Frauen, die dort arbeiteten, verdienten nicht schlecht.48 Die sogenannten Kuppelbostinnen waren meist Bürgersfrauen oder Witwen, die ihre Zimmer lukrativ an Prostituierte vermieteten; damit waren sie also − ähnlich wie Kitty Schmidt, um hier kurz vorzugreifen − mehr Geschäftsfrauen als Kurtisanen. Kriminalrat Kunze vom Berliner Polizeipräsidium gibt im Interview mit Pröger an, dass er in seiner 25-jährigen Amtszeit nur zwei solcher „Kuppelbostinnen“ kennengelernt hätte, die freiwillig ihren Beruf aufgaben.49 In den „Salons“ in der Berliner Kochstraße, Zimmerstraße, südlichen Friedrichstraße, Schützenstraße, Mauerstraße usw. präsentierten sich die Damen mittags und nachmittags am Fenster und machten mit ihrer auffälligen Kleidung, ihrem lasziven Lächeln oder einem Winken auf sich aufmerksam. In einem „Salon“ in der Dorotheenstraße etwa kostete ein Schäferstündchen mit einem „Luxus-Weibchen“ zwischen 50 und 80 Reichsmark, je nach den Wünschen und Ansprüchen der Freier.50 Im Vergleich dazu lagen die Tarifgehälter der Männer Mitte der Zwanzigerjahre je nach Wirtschaftszweig, Qualifikation und Arbeitsort zwischen 100 und 200 Reichsmark51 pro Monat. Beträge nahe 300 Reichsmark52 gehörten bereits zu den Spitzenverdiensten.53 Aber mit viel Geld allein kam man in den noblen Salons oft auch nicht weit. Willy Pröger, der sich im Zuge seiner Recherchen in den 1920er-Jahren als Freier ausgab, schildert seine Anfrage in einem solchen Salon folgendermaßen:

Vorherige Anmeldung ist unbedingt notwendig. Am Telephon werde ich nach einer Referenz gefragt. Die kann ich geben. „Sind Sie Herr …?“ „Ja.“ „Bitte, treten Sie näher.“ Ein geschmackvoll möbliertes Empfangszimmer. Nichts verrät den wahren Charakter. Madame ist eine nicht unsympathisch ausschauende Dame von einigen 40 Jahren. Sie leitet die Unterhaltung ein: „Wenn ich mich nach Ihrer Referenz richten darf, haben Sie „besondere“ Wünsche, nicht wahr?“ (…) Drei Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung. Das rote, das schwarze und das Extra-Zimmer. Das Mobiliar des roten und schwarzen Zimmers ist die ewige Chaiselongue. An den Kopf- und Fußenden sind Riemen befestigt. An einer Wand hängt ein Arsenal der verschiedensten Schlaginstrumente. Vom Rohrstock bis zur Reitgerte und „Neunschwänzigen“. Sonst sind die Zimmer absolut leer. Im Extra-Zimmer tritt an Stelle der weichen Chaiselongue eine harte Holzpritsche.54

Das Geschäft mit der käuflichen Liebe lief gut und mehr als 150.000 Berlinerinnen und Berliner haben in der Kiez-Unterwelt, also in Casinos, Bars, Nachtlokalen, zwielichtigen Hotels, privaten Folterkellern oder Pornostudios, ihren Lebensunterhalt verdient.55 Bis zu 50056 solch erotisch gefärbter Etablissements soll es in Berlin in den Zwanzigerjahren gegeben haben. 1932 stellte die Stadt Berlin Lizenzen für 119 Nachtclubs der Luxusklasse, 400 Bars und 20.000 Restaurants aus57, und das bei knapp vier Millionen Einwohnern58.

Ein von Pröger kommentierter Tagebucheintrag einer Prostituierten zeichnet folgendes Bild von deren damaliger Kundschaft:

Die „Prostituierte“ empfing in den 14 Monaten 872 „Besuche“, die sich auf 359 Männer verteilen. Schon hieraus ergibt sich die Treue der Kunden (…) Ein nicht geringer Teil der Gäste stand sogar in regem Briefwechsel mit dem Mädchen (…) Die Männer kamen regelmäßig, machten mit der Prostituierten Reisen, besuchten Theater usw., wie mit einer „Dame der besten Gesellschaft“. Von den 359 Männern wohnen 174 in Berlin, der Rest zum größten Teil auf dem flachen Lande in der weiteren Umgebung Berlins. 14 Männer wohnen sogar im nahen Auslande: Österreich, Dänemark, Tschechoslowakei, Schweiz und Holland. Die Berufe der Männer sind: Gutsbesitzer, Landwirte, Pächter, Rentiers, Industriedirektoren, höhere Beamte, Bankiers, Rechtsanwälte, Fabrikbesitzer usw. Die Männer standen im Alter von 19-50 Jahren.59

Natürlich wurde das horizontale Gewerbe auf „offener Straße“ nicht von allen Seiten begrüßt. Besonders einige staatliche Organisationen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsämter kritisierten diese angeblich „wilden Zustände“. Auch der damals 28-jährige Joseph Goebbels war als frisches NSDAP-Mitglied alles andere als begeistert: „Die freudlose Gasse. Dirnen stehen an den Türen und locken. Halbnackt. Furchtbare Anklage! Körpergeschäft! Ich möchte weinen! (…) Die Brunst wird zur Schamlosigkeit. (…) Es girrt und lockt. Schmährufe hinter uns! Pfui! (…) Das ist der Bürgerstaat! Alles, alles nur Brunst und Geschäft.“60

Abb. 2: Tauentzien-Girls, benannt nach ihrem Arbeitsrevier im Berliner Westen in den 1920er-Jahren.

Abb. 3: Der im Sommer 1933 für den Propaganda-Film „SA-Mann Brandt“ nachgestellte Fackelzug nach der Machtergreifung am 30. Januar des Jahres.

1.2 Das horizontale Gewerbe nach der Machtergreifung Hitlers

Die Dirne kann uns gleichgültig sein: ob eine Dirne ausgenutzt wird oder nicht, geht uns nichts an. Je mehr sie ausgenutzt und je schneller sie dadurch ausgemerzt wird, um so besser ist es.61

Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 − und somit der Machtergreifung der Nazis − hatte der freie Umgang mit der Prostitution ein rasches Ende. Zu spüren bekam die erotische Unterwelt des alten Berlin die strengen Sanktionen allerdings schon zuvor im Frühjahr und Sommer 1932. Pornografische Publikationen und Travestieclubs wurden bereits damals geschlossen.62 Für Hitler, wie bereits vorab aus „Mein Kampf“ zitiert, waren Prostituierte „(…) eine Schmach der Menschheit“63. In der sittlichen Verkommenheit der Huren offenbare sich – im Gegensatz zum Nazi-Ideal der monogamen, treuen Ehefrau – die minderwertige Erbmasse dieser „Asozialen“64, „Gemeinschaftsfremden“65, „moralisch Schwachsinnigen“66. In vielen deutschen Städten, wie etwa Essen, Lübeck und Karlsruhe, wurde die bis dato ausdrücklich verbotene Kasernierung wieder eingeführt. In Stuttgart, München und Hamburg67 ging man mit „Strichverboten“ vor, die den Dirnen durch von der Polizei ausgehändigte Merkblätter zur Kenntnis gebracht wurden. Wer sich nicht daran hielt, musste mit „Schutzhaft“ rechnen.68

Durch das am 26. Mai 1933 erlassene „Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften“ musste nun die „Verletzung von Sitte und Anstand“ nicht mehr explizit nachgewiesen werden. Ganz im Gegenteil: Straßenprostitution wurde im Zuge von Razzien strafrechtlich aktiv verfolgt.69 Mit Haft bis zu sechs Wochen und anschließender Arbeitshausunterbringung wurde jene Person bestraft, die „öffentlich in auffälliger Weise, die geeignet ist, einzelne oder die Allgemeinheit zu belästigen, zur Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet“70.

In Hamburg etwa wurden zwischen März und Dezember 1933 mehr als 1.500 Frauen vorrübergehend in Schutzhaft genommen. Die Regeln bei der Hamburger Polizei waren klar: Aufgegriffene prostitutionsverdächtige Frauen galt es bei der ersten Festnahme zu verwarnen, bei der zweiten wurden sie mit acht Tagen Haft und bei der dritten Festnahme innerhalb eines halben Jahres mit 90 Tagen Arrest bestraft.71 Auch das Berliner Sexgewerbe verschwand in den Sommermonaten 1933 beinahe vollständig.72 Prostitution wurde als etwas Ekelhaftes und Gefährliches angesehen, somit das Bordell mit einem Infektionsherd für chronischen Tripper und Syphilis gleichgesetzt. Alle zwei Minuten wurde 1934 in Deutschland eine Person angeblich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Der Tripper galt mit 175.000 Neuzugängen im Jahr als die am meisten verbreitete Infektionskrankheit; die Dunkelziffer lag jedoch noch deutlich höher.73

Es war daher die Aufgabe der Behörden, sämtliche in Privatbesitz stehenden Bordelle zu schließen.74 Der Reichsminister des Inneren, Wilhelm Frick75, erklärte durch einen Erlass vom 12. Juli 1934 die Wiedereinrichtung von Bordellen ausdrücklich als unzulässig.76 Daher existierten im Frühjahr 1934 in Berlin nur noch rund 20 Bordelle77, die folgendermaßen auszusehen hatten: Die Treppenhäuser mussten Tag und Nacht ausreichend beleuchtet sein und den Mädchen war es untersagt, sich im Eingangsbereich, am Flur, an den Fenstern oder in der Straße mit „anstößiger Kleidung“ zu zeigen. Die Vermieter mussten an der Haustüre eine Wohntafel mit Vor- und Nachnamen anbringen und es durfte kein „Salon“ eingerichtet werden. Jedes Zimmer musste mit einer fortlaufenden Nummer versehen sein. Zudem hatten die Vermieter für saubere Bettwäsche und Handtücher zu sorgen. Sofern keine Zentralheizung vorhanden war, musste in jedem Raum ein Ofen aufgestellt werden. Lag das Bordell im Erdgeschoss, so mussten Vorhänge angebracht werden, um Passanten vor dem Anblick des unsittlichen Treibens im Inneren des Hauses zu schützen. Der Ausschank von Getränken aller Art war grundsätzlich untersagt, es sei denn, die Mieter hätten diese ausschließlich in ihrem Zimmer kredenzt.78

Gesundheitsämter und Polizei arbeiteten bei der Bekämpfung der „gewerbsmäßigen Unzucht“ Hand in Hand. Zusätzlich zu den Prostituierten standen bei den Gesundheitsbehörden in ganz Deutschland in etwa 20.000 Personen mit „häufig wechselndem Geschlechtsverkehr“ – sogenannte „h.w.G.-Frauen“79 – unter Beobachtung. Innerhalb dieser Gruppe galt es, mittels Tests80 „moralisch Schwachsinnige“ zu diagnostizieren und diese anschließend zu entmündigen oder gar zu sterilisieren.81

Wer als Prostituierte und somit als „asozial“ klassifiziert wurde, war oft der willkürlichen Einstufung der Beamten überlassen. Darunter fielen auch Frauen, die kein gutbürgerliches Leben führten, bereits früher einmal geschlechtskrank gewesen waren, wechselnde Liebesbeziehungen unterhielten oder sich einfach der moralischen Engstirnigkeit des Regimes nicht anpassen wollten. Sie galten somit als „gemeinschaftsunfähig, erbkrank und minderwertig“82. Der Nachweis einer Geschlechtskrankheit wurde nun zur Nebensache. Bei der Entmündigung wegen „Geistesschwäche“ nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch wurde als handelnder Vormund ein städtischer Beamter eingesetzt, der dann über das jeweilige Schicksal seines „Schützlings“ bestimmte. Voraussetzung war, dass der „Zuentmündigende infolge von Geistesschwäche seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag“83. Und als geistesschwach wiederum galten Personen, „deren intellektuelle Fähigkeiten in erheblichem Maße beschränkt sind“84.

In einem Gutachten eines Sachverständigen für ein Entmündigungsurteil am Amtsgericht Hamburg heißt es:

(…), dass die Klägerin im Gefühls- und Willensleben immer wieder versagt hat. Der Sinn für sittliche Werte und die Fähigkeit zu einer vom sittlichen Verantwortungsbewußtsein bestimmten Lebensführung sind in einer Weise verkümmert, die eindeutig auf Geistesschwäche hinweist. (…) Kritiklos und unterdurchschnittlich intelligent hat sie bislang konstitutionellen Entartungstrieben stets ohne Rücksicht auf etwaige Folgen nachgegeben.85

Es handelte sich hier also prinzipiell um Frauen, die „infolge ihres sittlichen Verschuldens in stärkerem Maße der öffentlichen Fürsorge anheimgefallen sind, jede Arbeit beharrlich verweigern und der Unzucht nachgehen“86. Unter dem Deckmantel der „Fürsorgeleistung“ reichte allerdings schon eine nicht bezahlte Krankenhausrechnung aus, um „sich herumtreibende“ junge Frauen in ein sogenanntes Arbeitshaus87 einzusperren.88 Der Zwangsaufenthalt war für die Dauer von mindestens zwei Jahren vorgesehen und die Frauen mussten, um dem Staat nicht noch mehr auf der Tasche zu liegen, etwa in einem Pflege- oder Altenheim waschen, nähen, stopfen bzw. im Garten mitarbeiten.89

In Hamburg – wo neben Berlin die meisten Prostituierten lebten – ermutigte das für Prostituierte zuständige Pflegeamt im November 1934 die Fürsorger, einmal pro Woche einen Sterilisationsvorschlag zu liefern.90 Die Leiterin des dortigen Pflegeamtes, Käthe Peterson, übernahm selber zwischen 1936 und 1945 die Vormundschaft von insgesamt 1.450 aufgrund ihrer „Geistesschwäche“ entmündigten, „gemeinschaftsfremden und gefährdeten“ Frauen und errichtete eine spezielle Sammelvormundschaft, die eine Einweisung in eine Anstalt erleichtern sollte.91 Bereits Ende Juli 1936 standen 230 Frauen unter der Sammelvormundschaft von Käthe Peterson, von denen 80 Prozent in Anstalten untergebracht worden sind. Ihrer Wunschvorstellung und Argumentation zufolge, sollten monatlich bis zu zehn Frauen hinzukommen: „Sie sind willensschwach und stumpf, daß eine Gewöhnung an ein geordnetes Leben nicht möglich ist.“92

Aufgrund des enormen Arbeitskräftemangels wurde Prostitution zusätzlich zur sittlichen Verwahrlosung zunehmend auch als Arbeitsverweigerung angesehen. Mit dem „Grunderlaß Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ vom 14. Dezember 1937 konnte in Vorbeugehaft genommen werden, „wer, ohne Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher zu sein, durch sein asoziales Verhalten die Allgemeinheit gefährdet“93. Unter den Begriff Asoziale fielen ab April 1938 dann auch Dirnen und geschlechtskranke Personen, die sich den „Maßnahmen der Gesundheitsbehörden entziehen“94. Auf dieser Grundlage sollen bis 1945 mehrere tausend Frauen in Konzentrationslager gebracht worden sein.95

Abb. 4: Adolf Hitler und Heinrich Himmler während einer Parade zum Reichsparteitag in Nürnberg 1938.

Auch wenn sich die Repressionen gegenüber Prostituierten immer weiter zuspitzten, so war es den Nationalsozialisten vollkommen bewusst, dass die Prostitution als Dienstleistung nicht vollständig von der Bildfläche verschwinden konnte und sollte. Bei den Olympischen Spielen 1936 beispielsweise propagierte man sogar das Gewerbe käuflicher Liebe, um möglichst viele Besucher nach Berlin zu locken. Die NS-Behörden erteilten zu dieser Zeit 7.000 Prostituierten eine befristete Sondergenehmigung und zudem war es den Berlinerinnen erlaubt, ihren Rocksaum bis zu fünf Zentimeter nach oben anzuheben.96 Heinrich Himmler97 war sich ebenso bewusst, dass ein komplettes Verbot der Prostitution eher kontraproduktiv sei. Er äußerte sich 1937 dazu in einer Rede vor SS-Gruppenführern folgendermaßen: „Wir werden auf dem Gebiet [Anm.: der Prostitution] großzügig bis dorthinaus sein, denn man kann nicht einerseits verhindern wollen, daß die ganze Jugend zur Homosexualität abwandert und andererseits jeden Ausweg sperren. Das ist Wahnsinn.“98

Die Großzügigkeit beschränkte sich hier allerdings nur auf die Freier. Die militärischen Interessen bewirkten auch künftig keinerlei Zurückhaltung in der Verfolgung von Prostituierten. Ganz im Gegenteil: Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 verschärften sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der käuflichen Liebesdienerinnen noch einmal erheblich. Sie wurden in Bordellen bzw. in eigens errichteten Wehrmachtsbordellen kaserniert, strengstens reglementiert, polizeilich erfasst und gesundheitsamtlich überwacht. In nie gekannter Härte wollte nun die Polizei das Dirnenwesen vollständig und umfassend kontrollieren. Prostitution auf den Straßen und an Plätzen wurde völlig untersagt99 und nur in besonderen Häusern erlaubt. Sollten solche Häuser nicht bereits zur Verfügung stehen, so hatte die Polizei diese bereitzustellen. Dabei mussten sie den „allgemeinen rassischen Grundsätzen“ nachkommen, wonach auch „nicht-deutschblütige Prostituierte“ zugelassen wurden – mit Ausnahme von jüdischen Frauen.100 Am 9. September 1939 forderte das Reichsinnenministerium die polizeiliche Erfassung aller Dirnen an101 und noch am selben Tag wurden entsprechende Regeln für Prostituierte wie auch Vermieter erlassen. So hieß es in einem vertraulichen Rundschreiben, dass Straßenmädchen nur in festgelegten Räumlichkeiten ihre Kunden anwerben, sich nachts nicht außerhalb ihrer Wohnung und tagsüber nicht an bestimmten öffentlichen Orten aufhalten durften. Der Kontakt zu Zuhältern war verboten, genauso wie der Gebrauch von sadomasochistischen Utensilien. Ein Wohnungswechsel musste gemeldet werden und die regelmäßige Kontrolle beim Arzt war Pflicht. Zudem mussten die Prostituierten beim Geschlechtsverkehr Schutzmittel verwenden102, obgleich diese bis zum Kriegsausbruch offiziell verboten waren.103 Die Verhütungsmittel dienten zum einen dazu, dass sich die „Asozialen“ nicht weiter fortpflanzten, und zum anderen hatte Heinrich Himmler Interesse daran, das männliche Sperma aufgrund rassentheoretischer Grundlagen erforschen zu lassen. Zu diesem Zwecke mussten die Dirnen der Stuttgarter Klosterstraße beispielsweise die gefüllten Präservative nach dem Verkehr in dafür vorgesehenen Behältern zur Abholung aufbewahren.104

Am 18. September 1939 wurde zudem die verstärkte Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten angeordnet.105 Propagandaminister Joseph Goebbels beklagte, dass 15 Prozent aller bei einer Razzia 1942 aufgegriffenen Frauen geschlechtskrank, teils syphilitisch gewesen seien.106 Die größte Gefahr sah man in der heimlichen, unkontrollierbaren Prostitution.107 Sogenannte „Fürsorgestreifen“108 sollten von nun an noch verschärfter nach „h.w.G.-Personen“ fahnden. Das nationalsozialistische Bordellsystem in Deutschland sollte lückenlos erfasst sein und so forderte der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich109, in einem Rundschreiben an alle deutschen Kriminalpolizeistellen vom Mai 1941 eine konkrete Auflistung existierender Bordelle, Angaben zu ihren rassenpolitischen und militärischen Zweckbestimmungen sowie zu Anzahl und Nationalität der Prostituierten.110 Wer sich der Registrierung entzog oder am Straßenstrich gefasst wurde, dem drohte wegen „Asozialität“ Konzentrationslager mittels Vorbeugehaft.111 Wie viele Prostituierte genau in KZs eingeliefert wurden, ist nicht bekannt.112

Dass Bordelle unter dem Nationalsozialismus nicht völlig eliminiert wurden, hängt nicht zuletzt mit Heinrich Himmlers bereits vor Ausbruch des Krieges geäußerten und schon zitierten Befürchtung zusammen, dass besonders junge Männer der Homosexualität anheimfallen könnten, wenn ihnen jegliche Möglichkeit zu käuflichem Sex verwehrt würde. Und der Umgang mit Homosexualität gestaltete sich im Dritten Reich rigoros. Innerhalb der SS und der Polizei wurden homosexuelle Beziehungen ab November 1941 sogar mit der Todesstrafe geahndet.113 In Himmlers Erlass vom 15. November 1941 zur „Reinhaltung von SS und Polizei“ heißt es dazu:

Um die SS und Polizei von gleichgeschlechtlich veranlagten Schwächlingen reinzuhalten, hat der Führer bestimmt, daß ein Angehöriger der SS oder Polizei, der mit einem anderen Manne Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, ohne Rücksicht auf sein Lebensalter mit dem Tode bestraft wird. In minder schweren Fällen kann auf Zuchthaus oder auf Gefängnis nicht unter sechs Jahren erkannt werden.114

Als eine Art „präventive Maßnahme“, die derartigen homosexuellen „Entartungen“ Vorschub leisten sollte, wurden während des Zweiten Weltkrieges KZ- und Wehrmachtsbordelle eingerichtet.

1.3 KZ- und Wehrmachtsbordelle

Die eigens eingerichteten Bordelle in den Konzentrationslagern und Wirkungsstätten der Wehrmacht könnten gar nicht weiter entfernt sein von den oft primitiven „Nuttenbetrieben“ für „Asoziale“ und einfache Soldaten einerseits und den Plüschsalons der Luxusklasse für die Mächtigen und Reichen − wie der „Salon Kitty“ einer war – andererseits. Dennoch oder gerade deshalb gestatten diese Einrichtungen einen interessanten Einblick in das gespaltene und teils auch schlichtweg masochistisch-sadistische Denken der Nazi-Herren und NS-Schergen über den geschlechtlichen Trieb und Drang des Mannes, der bei aller Ideologie in der Praxis oft nur gewerblich befriedigt werden konnte. Und wie so oft im Staate Hitlers spielten dabei ökonomische Überlegungen der Leistungssteigerung und des Produktivitätsgewinns, der rationalen, jedoch unmenschlichen Maximierung der humanen Ressourcen eine zentrale Rolle.

Heinrich Himmler sah den Bordellbesuch als Ansporn für die Häftlinge, mehr Arbeitseinsatz zu leisten. Bei einer Inspektion des KZ-Mauthausen im Juni 1941 erteilte Himmler den Befehl, dort ein Bordell für Häftlinge einzurichten, was bis Juni 1942 auch umgesetzt wurde. „Für notwendig halte ich allerdings, daß in der freiesten Form den fleißig arbeitenden Gefangenen Weiber in Bordellen zugeführt werden“115, schreibt Himmler am 23. März 1942 an den Chef des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes der Konzentrationslager, Oswald Pohl.116

Mithilfe eines Drei-Stufen-Prämiensystems, das bis spätestens 1. Mai 1943 in allen Konzentrationslagern eingeführt werden sollte, wollte Himmler die Lagerinsassen nicht nur über Sachmittel und Geld, sondern auch durch „natürliche Anreize“ zu zusätzlichen Anstrengungen motivieren: „Wenn ich diese Natürlichkeit als Antriebsmittel für höhere Leistungen habe, so finde ich, daß wir verpflichtet sind, diesen Ansporn auszunützen.“117 Dem Leistungssystem zufolge sollte ein Häftling in der ersten Stufe Zigaretten oder ähnliche kleine Belohnungen als Anreiz bekommen; in der zweiten Vergünstigungsstufe sollte er 10-20 Reichspfennige118 pro Tag erhalten; und schließlich sollte zur Auslobung der dritten Prämienstufe „(…) in jedem Lager die Möglichkeit sein, daß der Mann ein- oder zweimal in der Woche das Lager-Bordell besucht“119.

Zwei Wochen später, am 15. Mai 1943, trat dann die von Pohl verfasste „Dienstvorschrift für die Gewährung von Vergünstigungen an Häftlinge“ in Kraft. Die erhöhte Arbeitsleistung, so die Vorschrift, könne nur durch „Führung und Erziehung“ der Häftlinge erreicht werden: „Häftlinge, die sich durch Fleiß, Umsichtigkeit, gute Führung und besondere Arbeitsleistung auszeichnen, erhalten künftig Vergünstigungen. Diese bestehen in Gewährung von 1. Hafterleichterung120, 2. Verpflegungszulagen121, 3. Geldprämien122, 4. Tabakwarenbezug123, 5. Bordellbesuch.“124 Ausschließlich „Spitzenkräften“125 sollte der Bordellbesuch ermöglicht werden; der dafür nötige Antrag konnte beim Lagerkommandanten einmal wöchentlich gestellt werden. Für den Besuch mussten zwei Reichsmark126 in Form eines Prämienscheins bezahlt werden. „Von diesem Betrag erhält die Insassin des Bordells 0,45 Reichsmark, der aufsichtsführende weibliche Häftling 0,05 Reichsmark, der Rest in Höhe von 1,50 Reichsmark ist vorläufig zu hinterlegen (…).“127 Im Vergleich dazu kosteten 20 Zigaretten in der Kantine drei Reichsmark.128

Nach dieser Verordnung wurden 1943 in Auschwitz, Buchenwald129 und Sachsenhausen KZ-Bordelle eingerichtet. 1944 folgten Bordelle in Neuengamme, Flossenbürg, Dachau, Mittelbau-Dora.130 Das Prämiensystem erreichte für die SS den zusätzlichen positiven Effekt der Spaltung der Häftlinge. Es förderte die Anpassung an die KZ-Regeln und verminderte gleichzeitig die Solidarität unter den Insassen.131

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die männlichen Häftlinge – darunter meist Kapos, Lager- und Blockälteste –, die zu einem Bordellbesuch zugelassen wurden, sich in guter physischer Verfassung befanden, also leichtere Arbeit verrichteten. Meist waren dies Tätigkeiten in der Küche, dem Friseurbetrieb, dem Krankenbau oder in der Metzgerei, wo für diese Gefangenen zudem die Möglichkeit zum illegalen Tauschhandel bestand. Diese dünne Oberschicht unter den Häftlingen bestand nur aus einer kleinen Gruppe im KZ. Für die restlichen Insassen war das Haushalten mit ihrer Energie, um überhaupt überleben zu können, oberste Prämisse. Im KZ Auschwitz-Stammlager gab es unter den insgesamt 30.000 Häftlingen nur zwischen 100 und 200 Bordellbesucher.132

Abb. 5: Der „Sonderbau“ – so die Sprachregelung der SS für die Bordellbaracken – im Konzentrationslager Dachau, eines von insgesamt zehn KZ-Häftlingsbordellen 1944.

Die in den KZ-Bordellen eingesetzten Sex-Arbeiterinnen wurden vorwiegend aus dem Frauen-KZ in Ravensbrück133 rekrutiert. Die Anzahl der „asozialen“ weiblichen Insassen lag dort mit zwei Dritteln ganz besonders hoch.134

Zunächst versuchte die SS, Frauen auf – wie sie es nannte – „freiwilliger Basis“ für die KZ-Bordelle zu rekrutieren. Informationen über das künftige Kommando gab es hierbei jedoch für die betroffenen Frauen nicht, nur das wahrheitsgetreu klingende und vage, aber – wie sich später herausstellte – nicht eingehaltene Versprechen einer frühzeitigen Entlassung.135 Der im KZ Buchenwald stationierte Standortarzt Gerhard Oskar Schiedlausky sagte 1947 unter Eid aus: „Die ersten Frauen, die nach Mauthausen kamen, sollen das Versprechen erhalten haben, nach halbjähriger Tätigkeit als Prostituierte entlassen zu werden.“136 Die Rekrutierung begann strategisch bei den „asozialen“ Häftlingen, die unter besonders schlechten Haftbedingungen litten. So war für viele Frauen die Einwilligung, ihren Körper in den Nazibordellen zu verdingen, oft die einzige Möglichkeit und Aussicht darauf, das KZ zu überleben. Gab es allerdings zu wenige freiwillige Meldungen, entschied die SS selber, wer ins Bordell kam und wer nicht. Hierzu wurden vorrangig ehemalige Prostituierte rekrutiert, die nach der herrschenden Ideologie ohnehin bereits aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen waren.137 Laut Himmler durften allerdings nur jene „Dirnen“ ausgesucht werden,

(…) bei denen von vorherein [sic] anzunehmen ist, daß sie nach Vorleben und Haltung für ein späteres geordnetes Leben nicht mehr zu gewinnen sind, bei denen wir uns also bei strenger Prüfung niemals den Vorwurf machen müssen, einen für das deutsche Volk noch zu rettenden Menschen verdorben zu haben.138

Häftlingsberichten zufolge arbeiteten in den Bordellen vorwiegend deutsche Frauen139, die wegen Prostitution verhaftet worden waren, aber auch Nicht-Prostituierte. De facto war die Auswahl groß.140 Neben Ex-Prostituierten befanden sich auch solche Frauen darunter, die des häufigen Geschlechtsverkehrs mit wechselnden Partnern verdächtigt worden waren oder die sich einfach nur nicht an die gängigen gesellschaftlichen Konventionen gehalten hatten. Berichten zufolge gab es sowohl weibliche Häftlinge, die sich freiwillig für die Bordellarbeit meldeten, als auch solche, die gegen ihren Willen dazu gezwungen wurden.141

Im KZ Buchenwald etwa lief die Bordellarbeit nach militärischer Ordnung wie am Fließband. Der männliche Häftling musste vor seinem Besuch im Bordell einen Antrag beim Blockältesten einreichen. Wurde dieser in der Häftlingsschreibstube genehmigt, wurde der Bittsteller im Krankenbau untersucht. Beim Abendappell gab die SS die Häftlingsnummern142 der jeweiligen bewilligten Bordellbesucher bekannt, die im Anschluss daran zur Bordellbaracke marschierten und vom Arzt eine Spritze verabreicht oder eine Salbe auf den Penis gestrichen bekamen. Dann wurden ihnen Zimmer zugewiesen, wo sie hintereinander vor der Tür warteten. Die Zeit für die sexuelle Befriedigung war auf 15 Minuten begrenzt. Der Häftling musste die Schuhe ausziehen und die Hose herunterlassen. Sex war ausschließlich in der „Missionarsstellung“ erlaubt. SS-Wachmänner überprüften die festgelegte Vorgehensweise über die an den Türen angebrachten Spione und achteten auf die Einhaltung der Zeitspanne. War diese abgelaufen, wies, warf oder prügelte der SS-Wachmann den Häftling wieder aus dem Zimmer; im Anschluss an den Geschlechtsverkehr bekam dieser vom Arzt erneut eine Spritze verabreicht. Die Frau musste nach jedem Besucher ihre Vagina spülen und sofort den nächsten Häftling empfangen.143

Um die Attraktivität der Frauen in den Bordellen zu gewährleisten, gab man ihnen mehr und besseres Essen als ihren Mitinsassinnen. Ihre Sex-Arbeit verrichteten sie in Tages- und Nachtschichten. Sie lebten isoliert und durften sich nicht frei auf dem Lagergelände bewegen. Die Bordelldamen mussten täglich arbeiten, d.h. ihnen wurde der sonst übliche „freie Sonntag“ nicht zugestanden. Wenn eine Frau schwanger wurde, musste sie den Fötus abtreiben. Verhütungsmittel gab es nicht, berichtet eine Zeitzeugin über die kontrollierte Vorgehensweise im KZ Buchenwald und sie ergänzt: