Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Waldkirch Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

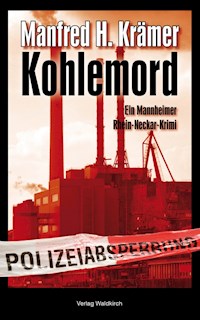

Ein toter Stadtstreicher in Mannheims feinster Hotelsuite, ein verschwundener Koffer, den seine Eigentümer mit allen Mitteln, Mord nicht ausgeschlossen, wieder in ihren Besitz bringen wollen, ein knorriges Urgestein von Schiffsmann auf Kriegspfad gegen die Kohlemafia, Tarzan als Leichtmatrose auf dessen museumsreifem Frachter, Mannheims meist abgemahnter Kommissar Bluhmepeter aus der Taschäänau als Fahnder, das typische Lokalkolorit Mannheims und seiner Häfen als Bühnenbild sowie ein grandioser Showdown im geheimnisumwitterten Bunkerkraftwerk unter den Kohlehalden des GKM. Das sind die Zutaten für einen Krämer-Krimi der Superlative, das Ergebnis aufwendiger und intensiver Recherche und sprachlicher Eloquenz. Manfred H. Krämer vom Feinsten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred H. KrämerKohlemord

Ein Mannheimer Rhein-Neckar-Krimi

Gesamtherstellung:WAP Waldkirch Produktion GmbH, MannheimTitelidee: Manfred H. KrämerSatz & Gestaltung: Verena KesselTitelfoto: Elsa Hennseler-Etté

ISBN Taschenbuch 978-3-927455-86-3

ISBN E-Book EPUB 978-3-86476-500-1

ISBN E-Book PDF 978-3-86476-501-8

Verlag Waldkirch KGSchützenstraße 1868259 MannheimTelefon 0621-79 70 65Fax 0621-79 50 25E-Mail: [email protected]

© Verlag Waldkirch Mannheim, 2012Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags.

Manfred H. Krämer

Kohlemord

Ein Mannheimer Rhein-Neckar-Krimi

Verlag Waldkirch

Für EmiliaDie das Schiff meines Lebens wieder auf große Fahrt

geschickt hat.

Dies ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden. Die darin agierenden Personen sind sämtlich Kinder meines Geistes. Die „Bühne“ dagegen ist echt. Städte, Flüsse, Häfen, Straßen und Plätze spielen sich selbst. Die Schiffe auf Rhein und Neckar, faszinierende, autarke Mikrozellen einer für Außenstehende fremden Welt, haben mich inspiriert, in dem vorliegenden Roman auch eine Hommage an die Binnenschifffahrt zu sehen. Der achtjährige Junge, der vor über vierzig Jahren unzählige fliegensummende Sommernachmittage am Ufer des Rheins verbracht hatte, hat mir dabei die Hand geführt. Wer jemals das Motorengeräusch eines KHD-545 Schiffsdiesels bei Bergfahrt gehört hat, weiß in welchem Takt mein Herz schlägt. Natürlich ist dieser Roman kein Fachbuch. Er wurde von einer Landratte geschrieben. Allerdings habe ich einige der Fahrensleute mit meinen Fragen ganz doll genervt, damit keine groben Schnitzer drin sind. Was die korrekte Anrede von Schiffen angeht, gibt es durchaus zwei Meinungen. Ich habe es vorgezogen, mich nach dieser zu richten:

Schiffe sind weiblich, weil sie überall geschmückt und meist recht gut gebaut sind. Sie verfügen vom Bug bis zum Achtersteven über äußerst gefällige Linien, und im allgemeinen ist immer eine „Gang“ Männer um sie herum. Ihre Takelage kostet ein Vermögen, und sie sehen in einem neuen Farbanstrich immer am besten aus. Bänder (bunte Flaggen und Wimpel) sowie Glocken gehören zur Standardausrüstung. Gewöhnlich ist um sie herum immer ein geschäftiges Treiben, und es gelingt ihnen meistens, ihre Aufbauten vorteilhaft zur Schau zu stellen. Wenn sie in einen Hafen kommen, steuern sie geradewegs auf den Liegeplatz zu. Wenn sie den Hafen verlassen, kennen sie gewöhnlich ihr Ziel, was jedoch nicht immer allen anderen bekannt ist. Wenn man sie erst einmal richtig kennengelernt hat, möchte man sie niemals wieder verlassen. Fazit: „Schiffe sind weiblich, jedes ist anders“ Im Übrigen, wäre das Schiff nicht weiblich, könnte es dann überhaupt eine Jungfernfahrt machen? Schließlich haben sie genauso viele Tricks und Launen wie alle Frauen.

Entnommen aus Köhlers Flottenkalender,2003 geschrieben von Kapitän Curt Günther Ludwig“

Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung.

Direkter Link zur Lesunghttp://youtu.be/3T6IdOPmZjA

Prolog

Saslaujer Stausee, 10 km nordwestlich von Minsk, Weißrussland

Ilja Lasarew saß auf dem alten Bootssteg und blickte auf die fast völlig unbewegte Wasserfläche. Nur hier und da kräuselte ein leichter Wind das Spiegelbild des farbenprächtigen Abendhimmels.

Sie hatte sich wieder nicht gemeldet. Er schaute resigniert auf das Display seines veralteten Handys. Das zerkratzte und unpraktische Ding konnte nur telefonieren und Textnachrichten empfangen oder versenden. Er hatte es sich einzig und allein zu dem Zweck besorgt, um Kontakt zu seiner Schwester zu halten. Einen Kontakt, den er auf das sorgfältigste geheim hielt. Einmal pro Woche erhielt er eine Nachricht in Form eines einzigen Wortes, gesendet aus der Anonymität irgendeines Internetcafés. Das Wort änderte sich jede Woche. Der Code war genauso genial wie naiv kindisch: ein Buchcode, wie so viele. Die laufende Nummer der Woche verwies auf die Seitenzahl, das Datum auf die Textreihe. Der Monat auf das Wort. Der Clou war das Buch selbst. Er hatte es im Alter von dreizehn Jahren für sie geschrieben. Auf der alten Lubava, die wohl noch den großen vaterländischen Krieg erlebt hatte. Das Buch hatte 62 Seiten und handelte von einem mächtigen Krieger der seine Schwester, eine Prinzessin, vor bösen Mächten beschützte. Er hatte ein ebenso buntes wie martialisches Titelblatt gezeichnet und das Ganze heimlich im Büro seines Vaters kopiert und in einem Schnellhefter gebunden. Das Original hatte seine Schwester, die Schwarz-Weiß-Kopie, verblasst und zerfleddert, hatte er eingescannt und in den verästelten Dateibäumen seines MacBooks verborgen. Das letzte Wort, welches sie ihm übermittelte, war „Asche“ gewesen. Ein Wort aus einem düsteren Zauberspruch im Buch, der den Tod herbeirief und zum Dienst verpflichtete. Ein Omen? Der Mann, der in seiner Jugend ein Buch voller Zeichen, Vorahnungen und Prophezeiungen verfasst hatte, glaubte als Erwachsener längst nicht mehr an diese Dinge. Das Leben, das er führte, hatte ihn gelehrt, dass einzig der Glaube an sich selbst etwas wert war. Ilja steckte das Handy in die Tasche seines Jacketts, erhob sich und schaute auf die Uhr. 17:41 Uhr. Es wurde Zeit. Wassil Arkusch schätzte es absolut nicht, wenn sein Wagen nicht auf die Minute pünktlich war. Lasarew ließ sich in die Lederpolster des Mercedes S420 sinken und aktivierte die Zündung. Das Auto entstammte der Guard-Baureihe und bot den Insassen höchsten Schutz, selbst vor Angreifern mit schweren Waffen. Wassil Arkusch hatte zwar viele Freunde in den richtigen Positionen, aber mindestens die doppelte Anzahl an Feinden. Ein ganz natürlicher Umstand, wenn man der mächtigste Industrielle in einem noch jungen Staat der ehemaligen Sowjetunion war.

Kurze Zeit später steuerte Lasarew die gepanzerte Limousine über die Ringautobahn M9. Das Navigationssystem errechnete die Ankunft im Rathaus mit 17:57 Uhr. Das Kennzeichen erlaubte die Nutzung der innerstädtischen Sonderspuren, ein gerne gepflegtes Erbe aus der Sowjetära. Wieder schweiften seine Gedanken zu seiner Schwester. Er musste wissen, was mit ihr passiert war. Dass etwas passiert war, stand für ihn fest. Zu wichtig war das wöchentliche Lebenszeichen, zu penibel seine Einhaltung bisher.

Lasarew hatte jedoch ein Problem. Sobald er auch nur seine Nasenspitze jenseits der Grenze von Weißrussland sehen ließe, würden sie ihn schnappen. Er musste sich etwas einfallen lassen. Tanzte er bisher schon auf Messers Schneide, so kam er nun zum Höhepunkt der Show: der Sprung in den Spagat. Noch vor wenigen Wochen war er einer der wichtigsten Köpfe in der „Butik“, wie Eingeweihte den weitverzweigten Konzern des Kraken nannten. Er war der, welcher buchstäblich das Geld brachte. Außerdem der versierteste IT-Spezialist in der Organisation. Das komplette Netzwerk in der neuerbauten Firmenzentrale war sein Werk. Von der Steuerung des Zentralstaubsaugers bis zur Firewall auf Van der Graaks Laptop war alles sein Werk. Es wäre ein Leichtes für ihn, den Laden zu sabotieren, zumindest die Geschäfte des Kraken empfindlich zu stören. Doch das hieße die Tarnung aufgeben. Eine Tarnung, wie sie besser nicht sein könnte. Absolut sicher. Tot-sicher!

17:56 Uhr. Er stoppte den Wagen in einer Parkbucht vor dem Nebeneingang des Rathauses. Vier Minuten. Wieder schlich dieses Gefühl durch sein Gehirn wie ein verschlagenes, hinterhältiges Tier. Das Gefühl des Alleinseins. Das Gefühl etwas Wertvolles unwiederbringlich verloren zu haben. Das Gefühl eisiger weiter Leere. Ein Bild der eisverkrusteten Steppe in der Nähe von Barabinsk kam ihm in den Sinn, das er mal in einem Buch gesehen hatte. Vera … kleine Veruschka, warum schweigst du?

Lasarew aktivierte sein Smartphone, welches auf den Besitzer einer Autowerkstatt in Baranovichi registriert war, und wählte eine interne Nummer in der deutschen Botschaft. Trommelwirbel. Er machte sich bereit für den Sprung.

1

Mannheim, unter der Kurpfalzbrücke

Zuerst kam das Rauschen. Als nähere man sich einem Wasserfall. Stetig im Grundton, mit einem schwingenden Rhythmus, begleitet von unregelmäßigem Platschen, wenn sich das aufgewirbelte Wasser des nachtdunklen Flusses am kantigen Bug des Frachters brach. Dann das dumpfe Wummern der Schiffsmaschine, begleitet vom hellen Singen des Turboladers. Mit jedem Meter, den der Frachter zurücklegte, änderte sich die Sinfonie aus Bugwelle, Motorenlärm und Schraubengeräusch, bis zuletzt das hohl stampfende Atmen des Auspuffs dominierte.

Es war nicht dieses Lied, komponiert aus Fluss und Schiff, aus Wasser und resonierendem Stahl, das ihn aus dumpfem Schlaf geholt hatte. Zu sehr gehörte das Geräusch vorbeiziehender Schiffe zu seiner feuchten, kalten Welt unter den Brücken der Quadratestadt, war Teil seines stumpf tappenden Lebens auf der Suche nach weggeworfenen Pfandflaschen.

Etwas anderes musste die Schwaden des Alkoholnebels durchdrungen haben. Etwas, das nichts mit den gewöhnlichen Lauten einer Nacht unter den Brücken gemein hatte. Etwas, was nicht hierhergehörte, etwas anderes als das fern verklingende Geräusch eines Martinshorns, das Hupen eines Taxis oder das Kreischen und Quietschen der Stadtbahn.

Direkter Link zu „Das Wohnzimmer des Grafen“http://www.verlag-waldkirch.de/pics/Kohlemord1.pdf

Als das helle Peitschen erneut über die Wasserfläche schallte, wusste der Mann, was ihn geweckt hatte. Sicher war das Geräusch noch anderen Menschen aufgefallen. Nachtschwärmern, Liebespaaren, Jugendlichen, allen möglichen Geschöpfen der zur Neige gehenden urbanen Nacht. Doch wahrscheinlich konnten es die wenigsten, wenn überhaupt jemand, identifizieren. Zu groß und vielfältig war die Fülle an akustischen Reizen, die eine moderne Metropole selbst zu dieser frühen Stunde hervorbrachte.

Der Mann unter der Brücke schälte sich schwerfällig aus seinem fleckigen, sauer riechenden Schlafsack. Er konnte einen Gewehrschuss zweifelsfrei zuordnen. Selbst wenn dieser sich erst mühsam den Weg durch haarig verklebte, halb taube Ohren hinein in sein vernebeltes, schlaftrunkenes Säuferhirn bahnen musste. Was er da gehört hatte, war ein Gewehrschuss. Mittleres Kaliber, Hochgeschwindigkeitsgeschoss. Tödliche Präzision in den richtigen Händen. Oder den falschen, je nachdem, auf welcher Seite der Mündung man sich befand …

Er schaute dem dunklen Umriss des Frachters hinterher. Das Schiff ragte hoch aus dem Wasser. Leerfahrt. Das Hecklicht wurde kleiner. Ein modernes Schiff. Große, kantige Aufbauten, breites Steuerhaus. Am Heck blitzte etwas auf. Sekundenbruchteile später wehte wieder dieses helle, peitschende Geräusch herüber.

Gebannt beobachtete der Mann unter der Brücke die Silhouette des Schiffes. Es entfernte sich flussabwärts, „zu Tal“, wie die Schiffer sagten. Der Mann erhob sich mit knackenden Gelenken und ging zwei, drei unsichere Schritte in Richtung Neckarufer. Seine geröteten, wässrigen Trinkeraugen versuchten Einzelheiten zu erkennen. Da: Schatten am Heck des Frachters. Gestalten bewegten sich aufgeregt hin und her. Kurz blitzte der Strahl einer starken Taschenlampe über das schwarze Wasser des unteren Neckars, streifte für einen Augenblick die rot-weiß-blaue Flagge. Das Schiff war jetzt schon mehrere hundert Meter vom Standort des Mannes entfernt.

Dann sah er den dunklen Ball. Er tanzte in der Hecksee des Schiffes auf und ab. Verschwand in einem Wellental, wurde wieder sichtbar. Verschwand erneut. Die überanstrengten Augen des alten Mannes brannten, als er wie hypnotisiert den Gegenstand verfolgte, der mit der schwachen Strömung in Richtung Neckarspitze trieb. Dort mündete der Neckar in den Rhein, vereinte sich mit dem mächtigen Strom, um in Richtung Norden zu fließen. Der Ball bekam plötzlich einen Auswuchs. Entsetzt blickte der Mann auf den deutlich sichtbaren Schattenriss einer menschlichen Hand. Der „Ball“ war ein Kopf. Die Hand glitt zurück ins Wasser, tauchte erneut daraus hervor und schien hilfesuchend in die Luft zu greifen. Dann war da nur noch Wasser. Schwarz, glitzernd, erleichtert fließend, befreit von Schleusen und Wehren, nahm es alles mit auf seinem Weg in die nasse, kalte, namenlose Nacht … alles …

Der Mann ging mit hastigen Schritten den schmalen Uferweg entlang, taumelte, wäre beinahe gestürzt. Der Biernebel in seinem Gehirn war verschwunden. Gebannt starrte er auf den Fluss. Der Neckar zeigte wieder sein übliches, glattes Gesicht. Der grausige schwarze Ball war fort … Der Mann stolperte weiter. Eine weggeworfene Bierdose knirschte metallisch unter seinen Stiefeln. Dann sah er den Koffer. Genaugenommen wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass der Gegenstand, der direkt vor seiner Nase im Neckar trieb, ein Koffer war. Auf jeden Fall war es kein Baumstumpf, keine Mülltüte oder sonstiger Dreck, den der Fluss hier zuhauf anspülte. Der Instinkt des Stadtstreichers ließ ihn näher ans Ufer treten. Er balancierte auf den glitschigen Steinen, beugte sich vor, um den Gegenstand näher in Augenschein zu nehmen. Er erkannte Messingbeschläge, schimmerndes Metall und Griffe. Ein Koffer. Er ragte nur zu einem kleinen Teil aus dem trüben Wasser. Der Mann schaute sich suchend um, ergriff einen weiß gebleichten, dürren Ast und stocherte damit nach dem Koffer. Dabei glitt er mit dem rechten Fuß aus und landete bis zum Oberschenkel im Wasser. Fluchend startete er einen neuen Versuch. Diesmal gelang es ihm, eine Astgabel in einen der Griffe einzuhaken. Er zog den Behälter näher ans Ufer. Er war schwer. Endlich hatte er ihn soweit zu sich heran bugsiert, dass er ihn mit der Hand greifen konnte. Er schwitzte unter seinem alten Bundeswehrparka. Vor Anstrengung und vor Aufregung. Wahrscheinlich enthielt der Koffer nur Versicherungsverträge, irgendwelche Akten, eine Thermoskanne und schimmelige Stullen. Endlich hatte der alte Mann den Koffer geborgen. Erschöpft saß er neben dem triefenden Gepäckstück im Gras. Als sein rasselnder Atem sich wieder halbwegs beruhigt hatte, schaute er sich sorgfältig nach allen Seiten um. Niemand zu sehen. Kein Pennbruder, der unbedingt wissen wollte, was er denn da habe. Keine jugendlichen Kiffer, die ihn verhöhnten, keine neugierigen Schatten in den Fenstern der Häuser.

Mit klammen, arthritischen Fingern öffnete er die Schnappverschlüsse und starrte auf den Inhalt. Was er sah, ließ ihn an seinem Verstand zweifeln, seinen Augen misstrauen, die ihm schon so oft die unmöglichsten Dinge vorgegaukelt hatten. Das konnte nicht sein. Das gab es einfach nicht. Seine Augen waren weit aufgerissen, doch sein Gehirn konnte den Anblick nicht zuordnen. Er verharrte minutenlang in tranceartiger Starre, bis ihn sein Rheuma und das Geräusch von Schritten wieder in die reale Welt zurückholte. Eine Welt, die nie wieder dieselbe sein würde.

2

Lampertheim - Alter Hafen

„Was, bitte, ist das?“ Die hochgewachsene Frau mit dem kurzen roten Haar stemmte die Arme in die Hüften und machte ein Gesicht, als wäre gerade ein Ufo vor ihrer Haustür gelandet. Das Zischen von Druckluftbremsen hatte sie neugierig auf den Steg des Hausbootes gelockt, auf dem sie mit ihrem Lebensgefährten Lothar Zahn, genannt Tarzan, schon seit etlichen Jahren wohnte. Solo, die mit richtigem Namen Bertha Solomon hieß, hatte mit ihrem Partner, mit dem zusammen sie eine kleine Sicherheitsfirma betrieb, schon einiges erlebt.

Wahrscheinlich wäre sie über ein silbern schimmerndes Raumfahrzeug weniger erstaunt gewesen, als über das, was hinter dem breit grinsenden Tarzan auf dem Parkplatz am Lampertheimer Altrheinufer stand: eine Baubude. Eine große. Etwa zehn Meter lang, mit Gardinen an den Fenstern, davor Blumenkästen mit etwas anämischen Geranien darin sowie mit einer Plattform am hinteren Teil mitsamt Schaukelstuhl. Der Wagenkasten war grün gestrichen, die Fensterrahmen weiß, die Geranien waren rot. Fast so rot wie die Gesichtsfarbe von Solo.

„Unser neues Zuhause, Schatz!“ Tarzan, der mit seiner Schiebermütze und dem dunklen Bartschatten immer aussah, als hinge sein Bild in Postämtern und Polizeidienststellen, begann das hölzerne Heim von dem mächtigen Traktor abzukuppeln, mit dem er es wohl von irgendeinem Laubenpiepergelände hierhergeschleppt hatte.

„Das kannst du dir sparen! Wenn du glaubst, ich zieh in solch einen schimmeligen Zirkuswagen ein, dann hast du dich aber gewaltig geschnitten! Als du was von einem Mobilheim gefaselt hast, habe ich mir etwas anderes darunter vorgestellt! Schaff die kindische Bude weg, vielleicht findest du ja noch einen fundamentalistischen Althippie, der ganz wild auf so was ist!“

Tarzan entfernte den Stromstecker, öffnete den Kupplungsmechanismus und tat, als hätte er den zornigen Redeschwall gar nicht gehört.

„Den Schlepper kann ich noch eine Stunde hierlassen. Falls du vielleicht noch den Standort wechseln möchtest. Aber so, wie er jetzt steht, haben wir die Morgensonne im Schlafbereich und für die Stromleitung ist das auch ganz günstig.“ Tonfall und anbiederndes Gehabe erinnerten stark an einen Makler, der euphorisch eine feuchte Ruine anpreist.

„Dir hat die Morgensonne wohl das letzte bisschen Hirn weggebrannt. Auf so eine Idee kannst auch wirklich nur du kommen!“ Solo war nähergekommen und musterte mit krauser Nase und zusammengekniffenen Augen das Rolling Home.

Tarzan schob sich die Schiebermütze ins Genick, kratzte sich ausgiebig am Kopf und breitete die Arme aus. „Liebes, das war überhaupt nicht meine Idee. Der Klippels Rudl hat ihn mir gezeigt. Der hat den Wagen komplett restauriert, Küche, Bad, WC, Heizung alles drin. Der will nächstes Jahr, wenn seine Söhne den Hof übernommen haben, seinen alten Lanz anspannen und damit auf Deutschlandreise gehen. Einmal rundherum, immer an den Grenzen entlang.“

„Frag ihn, ob du mitkommen kannst, sag, ich hätte nichts dagegen. Am besten, ihr fahrt gleich los.“ Widerwillig ließ sie sich von Tarzan in die Arme nehmen.

„Schau’s dir doch erst einmal an. Wenn es dir nicht passt, miete ich uns im Mare eine Suite. Das ist dir dann hoffentlich standesgemäß genug.“ Er begann ihr sommersprossiges Dekolleté abzuküssen, was sich beinahe anhörte, als fräße ein Pferd aus einem Hafersack.

„Was kostet der Zirkuswagen?“ Sie befreite sich aus Tarzans haarigen Armen.

„Nix.“ Tarzan schaute sie an. Tätä, ein Tusch.

„Nichts?“ Solos Stimme verlor einige Minusgrade.

„Nullkommanix. Beim WoMo-Vermieter zahlst du vorneweg achthundert Mäuse die Woche, wenn du mehr als eine Hundehütte nimmst. Der Klippel sagt, er ist mir noch was schuldig, wegen der Spargelhausgeschichte1 Wir sollen den Wagen testen und wenn was nicht in Ordnung ist, kommt er und richtet es.“

„Okay.“ Niemand, den Tarzan kannte, konnte diesen an sich zustimmenden Begriff so voll böser Vorahnung und vibrierender Drohung aussprechen wie Solo.

„Hier, Liebes, ich klapp grad schnell die Treppe runter!“ Beflissen wie der Housekeeper eines Luxushotels in den Emiraten flitzte Tarzan an seiner Solo vorbei, entriegelte die Holzstiege und klappte sie herunter. Stolz baute er sich daneben auf. Solo wartete nur noch darauf, dass er die Hand für ein Trinkgeld aufhielt. Sie schenkte ihm einen Katzenblick hinter halbgeschlossenen Lidern und bestieg die „Veranda“.

Tarzan und Solo hatten ihr schwimmendes Heim nicht etwa satt. Ganz im Gegenteil: Erst vor vier Wochen hatte die gute alte Lady Jane eine komplett neue Küche bekommen. Landhaus. Mit handlasierten blauen Zierstreifen, Pilastern, Messing-Porzellangriffen und noch allem möglichen anderen Schnickes. Tarzan begrub, wie schon seit über fünf Jahren, erneut seinen Traum von einer Harley und fügte sich, obwohl er sich bei dem Gedanken ertappte, dass eine Küche für Solo ungefähr so sinnvoll war wie ein evangelisches Gesangbuch für den Papst. Immerhin, die alte Mikrowelle passte in eines der Fächer und einen Kaffeevollautomaten hatten die mittlerweile akut suizidgefährdeten Küchenverkäufer auch noch springen lassen (müssen!). Der ganze Rest der High-End-Technologie würde bei Solos Kochkunst wohl auf ewig Jungfrau bleiben.

Der Grund für den Wohnungswechsel war die Lady Jane selbst. Einem Paddler des nahegelegenen Kanuclubs waren vor einigen Tagen die buntschillernden Schlieren aufgefallen, die vom Heck des Schiffes ausgingen, und er hatte seinen Trainer darauf aufmerksam gemacht. Der Mann informierte die Gewässeraufsicht und diese stand einen Tag später in Gestalt eines jovial wirkenden Mittfünfzigers vor der Haustür von Solo und Tarzan und läutete die Schiffsglocke. Er lobte den angebotenen Kaffee, äußerte sich anerkennend über die geschmackvolle Inneneinrichtung und eröffnete den beiden, ihr trautes Heim zum nächstmöglichen Termin in eine Werft zur Unterwasserschiffsrevision zu verholen.2 Für den morgigen Tag kündigte er ein Taucherteam an, welches das Leck lokalisieren und provisorisch abdichten würde. Kosten zu Lasten der Eigner …

3

Mannheim, Hotel Mare 22:20 Uhr

Die Frau erregte Aufsehen. Selbst hier, in Mannheims Nobelherberge am Friedrichsplatz. Sie zog einen kleinen Trolley hinter sich her und schaffte es trotzdem auszusehen, als schwebe sie über einen unsichtbaren Catwalk. Ein amüsiert wirkendes Lächeln umspielte ihre exakt geschminkten Lippen, die aufwendige Frisur saß perfekt und ihre Kleidung verströmte die unauffällige Kostspieligkeit angesagter Couturiers. Sie nickte dem Mann an der Rezeption freundlich zu, schritt durch die vom Portier beflissen aufgerissene Tür, dankte ihm mit leicht schräg gelegtem Kopf und nahm in einer einzigen geschmeidigen Bewegung im Fond der dunklen Limousine Platz, die unmittelbar vor dem Hoteleingang wartete. Der Fahrer, ein athletisch gebauter Mittdreißiger im schwarzen Anzug, begrüßte sie mit einer angedeuteten Verbeugung, verstaute den Trolley im Kofferraum, eilte um den Wagen herum und setzte sich hinter das Steuer. Fast lautlos glitt der schwere Wagen in eine Lücke im Verkehr, umrundete die Jugendstilanlage rund um den Wasserturm und bog links auf den Friedrichsring ab. „So ein kleiner Koffer für so viel Geld?“ Der Mann neben ihr roch nach teurem Eau-de-Toilette und schenkte ihr ein Lächeln, das ihr eine Gänsehaut über den Rücken jagte.

„Er hatte es nicht bei sich.“ Es gelang ihr, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken.

„Hatte?“ Der dunkelhaarige Mann mit dem Aussehen eines Designermodels hatte eine sensible Antenne für verbale Feinheiten.

„Er ist tot.“ Nun schlich sich doch ein leises Beben in das letzte „t“. Ihre Brust hob sich unter einem tiefen Atemzug, sie zwang sich, geradeaus zu schauen. Der Wagen hielt an einer roten Ampel, durch die Windschutzscheibe erkannte sie die hell erleuchtete Front des Hauptbahnhofes. Das leise Ticken des Blinkers war für einen Moment das einzige Geräusch im Innern des Wagens. Sie keuchte, als eine Hand ihren Unterkiefer umklammerte und ihren Kopf mit schmerzhafter Gewalt zur Seite zwang. Die Hand war weich und gepflegt und doch stark wie ein hydraulisches Werkzeug. Ein schwacher Seifenduft stieg ihr in die Nase und makellos gefeilte Nägel gruben sich in ihre Wangen.

„War das nötig?“ Die Hand ließ los. Tonfall und Stimmlage erinnerten an einen Jubilar, der ein kostspieliges Geschenk annimmt.

„Ich habe ihn nicht getötet. Er ist von alleine gestorben. Er ist, er war … ein alter Mann, er war krank, er war …“ Sie verstummte entsetzt, als sie sah, wie das Gesicht des Mannes plötzlich eine große Traurigkeit ausstrahlte. Eine melancholische, mitfühlende Miene, die großes Leid in naher Zukunft schaute. Sehr großes Leid.

„Aber du weißt, wo er es versteckt hat, nicht wahr, meine Liebe? Er hat es dir doch gesagt. Nicht wahr? Er hat es dir doch noch gesagt, oder?“

Weit hinten, tief verborgen hinter der beherrschten, gutturalen Stimme glaubte sie, ein leises Flehen zu hören. Ein inständiges Bitten, dass die Umstände ihn nicht zu etwas zwangen, was er demnächst würde tun müssen. Tränen rannen ihr übers Gesicht, zogen Bahnen durch das Make-up, tropften heiß auf ihr Dekolleté. Kein Wort kam über ihre bebenden Lippen. Sie schmeckte Blut, als sich ihre Zähne hineingruben.

Alejandro Valdez schloss für einen Moment die Augen. Als er sie wieder öffnete, war alle Traurigkeit verschwunden. Aus den freundlichen, dunklen Augen wurden eisige Kristalle, die so viel Gefühl zeigten wie die Mündung einer doppelläufigen Schrotflinte.

„Schade“, sagte er leise und tätschelte ihr mit väterlicher Geste den Oberschenkel. „Schade, schade, schade …“

Mannheim, Rheinkai 00:10 Uhr

Alejandro Valdez hatte sein Gepäck aus dem Kofferraum des Wagens geholt. Er blieb vor der Treppe in der Kaimauer kurz stehen und schaute zu, wie der schwere Wagen mit dem Schiffskran an Bord genommen wurde. Die linke Hand spielte in der Hosentasche mit einem kleinen Schlüssel. Ein Schlüssel zu einem Wertfach im Wellnessbereich eines bekannten Mannheimer Luxushotels. Valdez lächelte zufrieden. Schade um die Kleine, aber das Leben ist nun mal kein Barbie-Haus.

„Passt mir auf die Felgen auf! Seid vorsichtig!“ Der Chauffeur gab dem Mann an der Winde ein Zeichen und die Traverse mit den vier Spezialhaken senkte sich aus dem nachtschwarzen Himmel. Das Licht eines starken Scheinwerfers beleuchtete die Szenerie am Rheinkai wie die Inszenierung einer neuzeitlichen Oper. Einer der Matrosen griff nach dem ersten Haken und befestigte ihn routiniert an einem der Räder des Mercedes. Wenige Minuten später schwebte die fast zwei Tonnen schwere Limousine auf das geräumige Achterdeck der Arizona Star, wo sie neben dem Audi A6 des Schiffsführers gesichert wurde. Die Matrosen entfernten die Halteklammern, fuhren den Kran in die Ruhestellung und trollten sich in Richtung Bug, wo sie ihre Wohnung hatten. Der starke Scheinwerfer verlosch und nur noch die orangenen Lampen in der Kaimauer beleuchteten den mächtigen Schiffskörper. Der Chauffeur benutzte die in die Mauer eingelassene Treppe, um auf das Schiff zu kommen. Es war „kleines Wasser“ und nur das halb ausgefahrene Steuerhaus ragte über die Kante hinaus. Valdez betrat die Gangbord, benutzte den Aufgang neben der geräumigen Heckwohnung und stieg über die Teleskoptreppe zum Steuerhaus hinauf. Hinter den getönten Scheiben erkannte er die Umrisse eines Mannes auf dem Steuerstuhl. Valdez zog seine Straßenschuhe aus und schlüpfte in die weichen Filzpantoffel, die vor der Tür bereitstanden.

„Goede Avond, Mijnheer van den Bergh“

„Hoj Alex.“ Der Mann trug ein weißes Hemd, beige Hosen und hatte sich einen hellgelben Pullover um die Schultern gelegt. Auf der fleischigen Nase saß eine goldfarbene Brille, am linken Arm blitzte ein Patek Philippe-Chronometer. Das weiße Haar trug er militärisch kurz und die wasserblauen Augen in dem gebräunten Gesicht schauten den Ankömmling neugierig an. Joost van den Bergh sah aus wie ein Schönheitschirurg auf dem Weg zum Golf, und nicht wie der Schiffmann eines Kohlefrachters. Die Arizona Star hatte allerdings auch nicht viel mit den rußschwarzen kleinen Frachtern gemein, die man auch heute noch recht oft auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen sehen kann. Als Schiff der Jowi-Klasse gehörte sie zu den größten Pötten, die den Rhein befahren konnten. Mit einer Länge von 135 Metern, den schneeweißen Aufbauten und den zusammen fast 5000 PS starken zwei Caterpillarmotoren verkörperte sie den Traum jedes Binnenschiffers. Zurzeit hatte sie 4500 Tonnen kolumbianische Steinkohle für das Großkraftwerk Mannheim geladen.

„Sie haben heute einen Passagier, Mijnheer van den Bergh.“ Das Gesicht des Schiffmannes verzog sich angewidert.

„Seien Sie ruhig, Alex. Ich will nichts davon hören und nichts davon sehen. Sehen Sie mir zu, dass das ohne Aufsehen vonstattengeht.“

„Machen Sie sich keine Sorgen, Mijnheer, sie ist gut verpackt.“

„Sie?“

„Sie wollten nichts hören, Mijnheer.“

Der Schiffmann nickte bedächtig, „Wir machen in einer halben Stunde los. Das Boot lasse ich jetzt klarmachen. Wir haben die gleiche Ladestelle wie immer. Das macht es Ihnen einfacher.“

4

Mannheim, Hotel Mare 10:35 Uhr

Die Szene hatte etwas Friedliches an sich: Edle Nachttischlampen verbreiteten ein warmes, gelbes Licht, die schweren Vorhänge vor den hohen Fenstern waren zugezogen. Das Schlafzimmer von Suite 510 verströmte unaufdringlichen Luxus und die komfortable Ruhe aufwendiger Geräuschdämmung. Der ausgezehrt wirkende alte Mann, der mit ausgebreiteten Armen in der Mitte des riesigen Doppelbettes lag, störte diese Ruhe nicht. Der Mann war tot. Glanzlose, weit aufgerissene Augen starrten hinauf zu der prächtigen Stuckdecke. Krauses, weißes Haar bedeckte den eingefallenen Brustkorb wie Flechten eine verwitterte kantige Felsplatte. Bis auf ein faltiges, halb abgerutschtes Kondom war der Mann nackt.

Maria Ferrara starrte mit klopfendem Herzen auf den Leichnam. Die frischen Bettbezüge lagen vor ihr auf dem Boden. Sie stützte sich kurz im Türrahmen ab, versuchte ruhig zu atmen und ging dann mit wackeligen Knien zurück in den Wohnraum der Suite. Sie setzte sich auf die vordere Kante eines voluminösen Polstersessels. Ihre zitternden Hände krampften sich um ihre Knie, ihre Zähne gruben sich in die Unterlippe und ihre Augen konnten sich nicht von der offenen Tür zum Schlafzimmer lösen. Nach drei endlos langen Minuten tastete sie nach dem Hörer des Telefons auf dem barocken Beistelltisch.

5

Mannheim, Stadtteil Schönau

Der Ostwind wehte Kiefernduft durch die Straßen. Er ließ die nassglänzenden Blätter der dürren Straßenbäume rascheln, spielte mit einer Plastiktüte auf dem Bürgersteig und vertrieb die letzten Reste bierdunstiger, verqualmter Kneipenluft aus dem Kopf des einsamen Passanten. Der stämmige Mann schlurfte mitten auf der Kattowitzer Zeile in Richtung Norden. Er schob ein altes Fahrrad neben sich her. Kein Auto, das ihn wütend anhupte, kein anderer Spaziergänger, der ihm kopfschüttelnd nachsah. Nicht um diese Zeit.

Der Mann blieb stehen, presste die linke Hand auf seinen enormen Bauch und rülpste verhalten. Das Mettbrötchen erzählte mit ihm. Kalles Mettbrötchen. Das schon den ganzen Abend mit ihm geflirtet hatte unter seiner Plexiglashaube auf dem schmuddeligen Tresen vom 3K. Kalles-Kleine-Kneipe. Irgendwann hatte dem Sandowski Kalle mal einer gesagt, dass in Amerika die drei K für Ku-Klux-Klan stehen. Kalle mit seinem krebsroten Alki-Kopf hatte Gluck-Glucks-Klan verstanden und begeistert eine Runde geschmissen. Das 3K war eine Vorstadt-Kneipe nach guter alter Art. Man konnte bedenkenlos alles konsumieren, vorausgesetzt, man tat es direkt aus der Flasche. Belegte Brötchen gab es aber nicht in Flaschen. Der Mann wusste das, aber nach dem fünften Bier war der graue Schimmer auf dem Mett kaum mehr zu sehen und ein matschiges Brötchen krümelt wenigstens nicht.

Der Mann ignorierte das Gegrummel in seinen Eingeweiden, tröstete sich mit dem Gedanken an die zwei Magenbitter, welche die ärgsten chemischen Reaktionen wohl neutralisieren würden, und setzte seine langsame Wanderung fort. Immer an den Straßenbahnschienen entlang, bis zur Wendeschleife und dann links. Das konnte er auch im Koma. Das hatte er schon oft genug gemacht. Jahrelang. Jahrzehntelang.

Aus dem Karlsberger Weg kam ein Taxi, umkurvte ihn gekonnt und dieselte in Richtung Waldhof davon. Der Kieferngeruch vermischte sich kurz mit den rußigen Abgasen des alten Mercedes. Immer noch besser als der Gestank der „Zellstoff“, wie die Mannheimer die Papierfabrik westlich der B44 immer noch nennen. Es war zwar in den vergangenen Jahren merklich besser geworden, aber bei vorherrschend westlichen Winden verfügte die Siedlung im Norden Mannheims immer noch über eine ganz eigene Duftnote.

Der Mann erreichte die Heilsberger Straße, steuerte einen der großen Wohnblocks an und kramte in den Taschen seiner abgewetzten Lederjacke nach den Schlüsseln. Er schulterte das Fahrrad, öffnete die Haustür und stieg die Stufen zum ersten Obergeschoß hinauf. Nach mehreren Versuchen fand er auch das Schlüsselloch seiner Wohnungstür, stellte das Rad ächzend in der Diele ab, machte Licht und tappte schwer atmend in die Küche. Scheiß Mettbrötchen. Er hob einen Stapel schmutziges Geschirr aus der Spüle, trank Wasser direkt aus der Leitung, rülpste wieder und wusch sich das Gesicht ab. Anschließend schlurfte er zurück in den Flur, schloss die Tür ab und legte die Kette vor. Hauptkommissar Hans-Peter Bluhm war ein vorsichtiger Mann.

Er zog seine Lederjacke aus, hängte sie an den Haken hinter der Eingangstür und trottete mit den Hemdknöpfen kämpfend zu dem winzigen Badezimmer. Er warf das Hemd unter das Waschbecken, versuchte nicht in den Spiegel darüber zu schauen und steckte den Kopf unter den kalten Wasserstrahl. Um diese Zeit machte er sich normalerweise keine Gedanken um seine Mundhygiene, doch die Genüsse der Nacht hatten zu deutliche Spuren hinterlassen. Lustlos schrubbte er sich die Zähne, gurgelte laut und anhaltend, was die Nachbarn wohl an einen Tyrannosaurus auf Raubzug denken ließ und wankte schließlich erschöpft ins Schlafzimmer. Den Rollladen hatte er gestern gar nicht erst hochgezogen. Hosen, Unterwäsche und Socken landeten achtlos auf dem Boden. Es war niemand da, den das stören konnte. Nicht mehr … Er legte sich auf den Rücken und schickte seine Gedanken auf Urlaub. Früher hatte er immer in Seitenlage geschlafen. Wegen dem Schnarchen. Jetzt war niemand mehr da, den das störte.

Das Schnarren der Klingel hatte nicht ganz denselben Takt wie Bluhms rasselnde Atemgeräusche, besaß aber die gleiche Hartnäckigkeit. Bluhms Bewusstsein wühlte sich in die Welt, registrierte das Geräusch und beschloss, es zu ignorieren. Fast vier. Sollten diese jugendlichen Nichtsnutze sich doch die Daumen abklingeln. Scheiß Schluffis. „Schluffi“ war die offizielle Bluhmsche Kategorie für männliche Jugendliche zwischen 14 und 25, die sich bei der Wahl ihrer Konfektionsgrößen ständig um vier, fünf Nummern vertun, meistens neckische Strickmützchen tragen, die Bluhm noch als sogenannte „Müllerkäppchen“ für Säuglinge in Erinnerung hatte, und durch die Straßen schlurfen, als litten sie ständig unter einer massiven Hodenentzündung. Die Schönauer Schluffis kannten Bluhm. Sie wussten, wo er seine Brötchen verdiente und respektierten ihn mit einer Mischung aus Angst und Verachtung. Er war der „Bulle“ und er freute sich, dass es selbst den coolen Kids nicht gelungen war, diese traditionsreiche Bezeichnung zu ersetzen.

Das heisere Schnarren der Klingel war verstummt. Brummend wälzte sich Bluhm auf die Seite. Die Bettwäsche müsste mal wieder gewechselt werden. Doch es war niemand da, der das tat. Der Stein, der gleich darauf gegen den Kunststoffrollladen knallte, war nur ein kleiner Kiesel. Für Bluhms Gehirn, das in einer konservierenden Alkohollösung schwamm, klang es allerdings wie der Einschlag einer Mörsergranate. Nach dem dritten Aufprall schlug er die Decke zurück, rappelte sich auf, tastete sich zum Fenster und zerrte den Laden hoch. Mit dem Erfolg, dass der vierte Stein gegen die Scheibe klackerte, was glücklicherweise ohne Scherben oder Sprünge abging. Bluhm glotzte aus verquollenen Augen auf die Gestalt, die da unten im Licht der Straßenlaterne stand und zu ihm heraufschaute: Schwarz in höchster Vollendung. Schwarze, kniehohe Stiefel, schwarzer Ledermini, schwarzes T-Shirt und ein bodenlanger, schwarzer Ledermantel mit tausendjähriger Vergangenheit. Strähnige, schwarze Haare hingen unter einer schwarzen Ballonmütze hervor, umrahmten den einzigen hellen Fleck dieser Gestalt, ein leichenblasses, spitzes Gesichtchen, dessen übergroße Augen dunkel umrandet waren wie die eines Stummfilmstars längst vergangener Tage. Ein Seesack aus US Army-Beständen stand neben ihr wie ein treuer Hund.

Bluhm trampelte mit knallenden Pantoffeln die Treppe hinunter, riss die Haustür auf und schloss dass knochige Ding in die Arme. Minutenlang standen sie so da, hielten sich umklammert, spürten ihren Atem, ihre Körper, rochen vertraute Gerüche. Schweiß und Bierdunst auf der einen, Patchouli und Kaugummi auf der anderen Seite.

„Hat er dich …?“ Bluhm löste die Umarmung, hielt das Mädchen bei den Schultern und schaute in das feingeschnittene Gesicht mit den nun verschmierten, schwarzen Trauerrändern um die Augen.

Sie schüttelte den Kopf, schaute ihn ohne zu blinzeln an. Bluhm glaubte für einen Sekundenbruchteil wieder das fröhliche, kleine Mädchen mit der blonden Löwenmähne vor sich zu haben, das unbedingt ein Pony haben wollte.

„Hab’ihn zum Teufel gejagt. Hat nix getaugt. Arschloch …“

Bluhm nickte bedächtig, erkannte plötzlich, dass er hier in ausgeleiertem Feinripp mehr oder weniger mitten auf der Straße stand und nahm seine Tochter bei der Hand.

Als das erste trübe Grau des neuen Tages über den Käfertaler Wald kroch, saßen Vater und Tochter immer noch an dem winzigen Tisch in der Küche und redeten. Gläser, Flaschen, Kaffeetassen, Chipstüten und ein überquellender Aschenbecher dokumentierten familiäre Zweisamkeit.

Solche Vater-Tochter-Gespräche waren seit seiner Scheidung vor drei Jahren selten geworden. Sandra, damals gerade zwanzig geworden, hatte die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich ihr eigenes Leben eingerichtet. Sie arbeitete als Praxis-Assistentin bei einem Naturarzt. Der Heiler störte sich nicht an ihrem Outfit, war er doch mit seinen wallenden orientalischen Gewändern und dem mächtigen Prophetenbart auch nicht gerade unauffällig zu nennen.

Sandra Bluhms Aussehen, Wohnung und Lebensweise passte sich jeweils ihren Partnern an. Ihr Vater hatte schon alle möglichen Metamorphosen seiner Tochter, von der latzhosentragenden Bauwagenbewohnerin bis zum Designerpüppchen, überlebt. Nun also Gothic. Das männliche Pendant dazu, das eingangs erwähnte Arschloch, hatte nun allen Grund dafür, die Farbe der Trauer zu tragen. Musste er doch ab jetzt ein Leben ohne die beste aller Töchter führen. Geschieht ihm ganz recht, dachte Bluhm. Wen seine Sandra ein Arschloch nannte, der war eines. Punkt. Eigentlich sollte er dem unbekannten Typen dankbar sein, war er doch schuld daran, dass seine Tochter wieder Schutz hinter Papas breiten Schultern suchte. Mit diesem beruhigenden Gedanken schlief Bluhm um kurz vor sechs endlich ein.

Es war 10:45 Uhr, als das Telefon im Flur seine elektronischen Harmonien durch die Wohnung trillerte. Bluhm registrierte es im Halbschlaf. Telefone hören normalerweise von alleine wieder auf, dachte er und drehte sich benommen auf die andere Seite. Vielleicht ging Sandra ja ran … Licht schimmerte durch die Ritzen des Rollladens. Bluhm schielte auf den Wecker und beschloss, wenn schon, dann richtig zu verschlafen. KHK Bluhm verabscheute halbe Sachen. Das Telefon schwieg beleidigt. Zwei Minuten später ertönte das nervtötende Gedudel des Handys. ‚Scheiße‘, dachte Bluhm. Die Elektronik dieser Welt verbündete sich gegen ihn. Das Handy lag auf dem Nachttisch. Dudelnd und summend kroch es auf die Kante zu, kullerte in Bluhms Unterhose und dudelte und summte munter weiter. Diese modernen Dinger brachte einfach nichts um. Bluhm tastete schlaf- und restalkoholtrunken nach dem Störenfried, befreite es aus seiner intimen Umhüllung und drückte den grünen Knopf. Er grunzte ein verstümmeltes „Blmm“ und versuchte, sein Gehirn zu booten.

„Aufstehen, Polizei!“, forderte ihn eine warme Frauenstimme auf. Die Stimme klang sehr blond, sehr jung und sehr hübsch. Marianne Funke, KOKin im Dezernat 11 der Kripo Mannheim, war seit einem halben Jahr Bluhms Partnerin. Ein Umstand, um den ihn das gesamte männliche Personal des Präsidiums beneidete. Dies tat Hans-Peter Bluhm zwar gut, aber er hatte seine Prioritäten anders gesetzt. Er war längst aus dem Alter heraus, in dem jung, blond, hübsch noch Vorrang vor muffig-warmer Bettwäsche genoss. Behauptete er jedenfalls. Dass ein altgedienter KHK wie Bluhm sich noch einmal auf eine neue Partnerin einlassen musste, war Eggers Verdienst. Bluhms langjähriger Partner hatte die Weihen des höheren Dienstes empfangen und war in die Besoldungsklasse A14 entfleucht. Dann kam das „Funkemarieche“, wie manche Kollegen die attraktive Oberkommissarin gelegentlich hinter ihrem Rücken nannten, seit bekannt geworden war, dass sie Mitglied der Karnevalsgesellschaft Feuerio war. Mit ihr zog militantes Nichtrauchertum in das tabakgebeizte Dienstzimmer ein, eine Hundertschaft Teddybären, diverse Topfpflanzen und zahlreiche gerahmte Bilder von Babys, die in Blüten saßen, auf Seerosenblättern hockten oder den Betrachter aus ähnlich schnuckeligen Arrangements anglubschten.

Bluhm, dessen Skepsis Autofahrerinnen, Staatsanwältinnen, Richterinnen und natürlich Polizistinnen gegenüber legendär war, freute sich über seine neue Partnerin wie ein zum Tode Verurteilter, dem der Henker stolz den nagelneuen Galgen zeigt. Als Gegengewicht zu Funkes Verschönerungen hatte er ein geflügeltes Stoffschwein an den Deckenventilator gebunden, einen Starschnitt von Sean Connery als James Bond an „seine“ Wand gepinnt und sich mühsam und begleitet von zahlreichen Rechnerabstürzen den neuesten Playboy-Bildschirmschoner heruntergeladen. Des Weiteren scheute er auch nicht den Einsatz biologischer Waffen, wie Leberwurstbrot oder gar Handkäse mit Musik, was die Kollegin in die umliegenden Bistros und Fast-Food-Restaurants trieb. Das Verhältnis Bluhm-Funke wies von Anfang an gewisse Spannungen auf. Ihre Kompetenz, ihr Durchsetzungsvermögen und ihr geballter Charme führten nach langen Schlachten aber schließlich zu einer Art Waffenstillstand. Man respektierte sich in der Art zweier rivalisierender Sportler. Funke und Bluhm, die auf Außenstehende oft wie zwei Erzfeinde wirkten, versteckten gegenseitige Anerkennung und Verständnis gerne hinter zum Teil recht deftigen Frotzeleien.

„Du hast verschlafen!“ Funkes Stimme bahnte sich mühsam einen Weg in Bluhms nebliges Gehirn. ‚Zum Teufel, die klingt ja, als wäre ich mit der verheiratet‘, dachte Bluhm und der Schreck ließ sein vegetatives Nervensystem endlich erwachen. Er musste dringend aufs Klo.

„Unn?“

„Ich hol dich in zehn Minuten ab. Was hältst du von einer Suite im Mare?“

„Du zahlst.“

„Quatschkopf. Ich bin doch keine Altenpflegerin. Der KDD ist dort. Sie haben eine Leiche. Männlich, ungefähr sechszig bis siebzig Jahre alt, keine äußeren Verletzungen.“

„Hat wahrscheinlich einen Herzschlag bekommen, als er die Rechnung gesehen hat. Was haben wir damit zu schaffen?“ „Der Arzt hat den Toten identifiziert. Er hat ihn ein paarmal behandelt. Die Rechnung hat jedes Mal ein gewisser Bluhm bezahlt.“ Marianne machte eine bedeutungsvolle Pause, während in Bluhms Kopf langsam das Bild eines dürren, großgewachsenen Mannes mit ausgeprägtem Raubvogelgesicht Gestalt annahm.

„Der Graf …“ Bluhm sprach die Worte langsam und betont aus, mehr zu sich selbst, als zu seiner Kollegin.

„So hat er ihn genannt. Der Chef meint, wir sollten uns drum kümmern, du wärst ja wohl prädestiniert für diese Aufgabe.“

„Der soll aufpassen, was er sagt, ich bin doch kein Päderast.“

„Mensch, Peter, wasch dir die Ohren und den Rest und sieh zu, dass du in acht Minuten vor der Tür deines Palazzos stehst.“

„Bring mir ’n Laugencroissant mit.“

„Ruf bei Essen auf Rädern an. Ciao!“ Bluhm starrte das Handy in seiner Hand minutenlang an, ohne es zu sehen. Der Graf vom Salzkai. Tot. In einer Suite des Hotel Mare. Das war ungefähr so, als hätte man die Leiche von Barak Obama im Bahnhofsklo gefunden. Nur andersrum eben. Der Graf vom Salzkai war ein Penner. Ein Stadtstreicher, ein Obdachloser, ein Berber oder wie immer man ihn nennen wollte. Alkoholiker, Diabetiker, Rheumatiker und noch alle möglichen weiteren -iker. Der hüpfte dem Sensenmann schon jahrelang auf der Pfanne herum. Geht zum Sterben ins Mare … Hatte Stil, der alte Säufer. Trotzdem …

Bluhm hatte sich endlich erhoben, watschelte ins Bad, kickte den BH seiner Tochter unter das Waschbecken und musterte das triefäugige, unrasierte, melancholische Hundegesicht im Spiegel. Kein Wunder, dass ihn die Penner vom Neckarufer respektierten. Wahrscheinlich schlossen sie bereits Wetten ab, wann er sich für immer zu ihnen gesellen würde.

Bluhm hielt losen Kontakt zu den Frauen und Männern der Berberszene. Er behandelte sie nicht von oben herab, interessierte sich für ihre Geschichten und half ihnen manchmal mit etwas Geld, der Vermittlung von Tagesjobs und ab und zu einer Flasche Wein.

„Penner-Bluhm“ war noch der harmloseste Spitzname, den man ihm in Polizeikreisen verliehen hatte. Aber ihn kratzte so was nicht. Er hatte schon oft Informationen von „seinen“ Obdachlosen bekommen, die entscheidend zur Aufklärung der verschiedensten Straftaten beigetragen hatten. Bullen gegenüber hielten die Stadtstreicher eisern zusammen. Bei Bluhm war das anders. Er war zwar ein Bulle, aber irgendwie war er auch einer von ihnen. Besonders kurz nach seiner Scheidung. Manche Nacht hatte er unter der Kurpfalzbrücke oder im Parkdeck der MVV unmittelbar am Neckarufer verbracht. Geredet, getrunken, gegrölt, gesoffen … Einmal war eine Streife vorbeigekommen. Bluhm hatte ihnen seinen Dienstausweis unter die Nase gehalten und etwas von verdeckter Ermittlung gelallt. Am Tag darauf hatte er in seinem Dienstzimmer eine hübsch verpackte, warme Decke vorgefunden und eine kleine Flasche Wodka. Auf der beiliegenden Karte sorgte sich die Motorradstaffel um seine Gesundheit während kommender kühler Nächte …

Der Chef hatte recht … er war prädesdings für so was. Einsatz für Penner-Bluhm. Unten hupte ein Auto. Bluhm spuckte sein Zahnputzwasser ins Becken, rieb kurz mit dem Handtuch nach und beschränkte die restlichen Hygienemaßnahmen auf reichlichen Einsatz von Deospray. Marianne war selbst schuld, wenn sie so ungeduldig war.

„Moin“, schwer atmend ließ er sich auf den Beifahrersitz des Golfs fallen, registrierte ein merkwürdiges Rascheln unter seinem Allerwertesten und das augenrollende Kopfschütteln seiner Kollegin.

„Guten Morgen. Das Croissant war noch warm. Gut für deine Hämorrhoiden, schlecht für die Polster.“

„Wieso schlecht für die Polster ?“

Marianne Funke steuerte den Wagen in Richtung Westen, die Heilsberger Straße entlang. Sie warf Bluhm einen taxierenden Blick zu.

„Schoko. Laugen war’n schon alle …“

„Schoko!“ Begeistert griff Bluhm unter sich, zog die zermatschte Tüte hervor und begann, die traurigen Reste herauszupulen. Marianne Funke konzentrierte sich auf den Straßenverkehr.

„Funke, du bist ein Schatz. Willst du auch ein Stück?“ Sie schenkte ihm einen Blick aus ihren kitschblauen Augen, unter dem selbst Franz von Assisi die scheußlichsten Verbrechen gestanden hätte. Anstatt einer Antwort, angelte sie aus der Türablage ein Päckchen Papiertaschentücher und warf es ihm auf den völlig verkrümelten Schoß. Sie bog links in die Königsberger-Allee ein und gelangte dann über die Lilienthalstraße zur B44.