Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

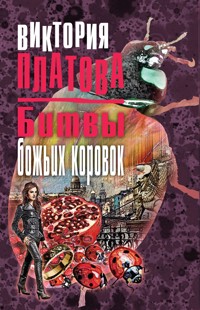

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Krimi

- Serie: Завораживающие детективы Виктории Платовой

- Sprache: Russisch

Что может связывать фартового вора, известного коллекционера и преуспевающего молодого бизнесмена? Только смерть! Все троих убивает картина старого голландского мастера, обладателями которой они были. Их смерть кажется необъяснимой. Такой же необъяснимой, как и сходство новой хозяйки картины, владелицы крохотной арт-галлереи Кати Соловьевой, с изображенной на полотне рыжеволосой красавицей. Шлейф мистических смертей тянется из далекого прошлого, но у картины-убийцы есть соучастники и в настоящем...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Виктория Платова Купель дьявола

© Виктория Платова, текст, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Все события, происходящие в романе, вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.

Пролог Нидерланды. Поздняя весна 1499 года

Мой город сожран морем.

Погребен в его холодной, набитой рыбой и моллюсками пасти. Никто не спасся, даже любимая кошка дочери бургомистра, даже колокол церкви Святой Агаты. По ночам я слышу его слабый голос, доносящийся сквозь толщу вод. Или мне только кажется, что я слышу?

Мой город сожран морем.

Оно просочилось сквозь дюны, когда все спали – даже любимая кошка дочери бургомистра, даже колокол церкви Святой Агаты. Не спал только ты – Лукас ван Остреа.

Лукас Устрица.

Именно ты виноват в смерти моего города, Лукас Устрица. Будь проклят тот день, когда ты появился в нем. Ты возник из тумана в самом конце улицы, у рыбной лавки одноглазого Рогира. Как раз в тот момент, когда кухарка бургомистра, толстая Ханна, выбирала сельдь для торжественного обеда в магистрате по случаю годовщины корпорации стрелков. Сельдь не нравилась Ханне, и все три ее подбородка отчаянно тряслись. И налитые водянкой ноги тоже тряслись. И единственный глаз Рогира подрагивал – они никак не могли сойтись в цене.

И тогда появился ты, Лукас Устрица.

Тяжелый липкий парус тумана приподнялся, дети перестали играть, мертвые угри приоткрыли глаза, мертвая сельдь приоткрыла рот, а Рогир и Ханна сразу же забыли о своей склоке из-за двух лишних монет.

Красавчик Лукас Устрица с ящиком красок за плечами – даже рыбьи хвосты влюбились в тебя. С первого взгляда. Ты потрепал детей по грязным взмокшим макушкам, ты по-дружески подмигнул одноглазому Рогиру, а потом почтительно спросил у толстой Ханны, как пройти к бургомистру. Сначала Ханна не сообразила, что тебе ответить: все три ее подбородка тоже влюбились в тебя. С первого взгляда. Кровь отхлынула от ее щек, дурная вода отхлынула от ее щиколоток, и ноги ее сразу же стали стройными. Как у девушки.

Клянусь, я сам это видел. Но тогда я и представить себе не мог, какую беду ты приведешь с собой под уздцы, Лукас Устрица. И сказал своей возлюбленной жене… Своей маленькой женушке, которая сейчас покоится в мрачной утробе моря вместе со всеми, будь ты проклят, Лукас Устрица… Я сказал ей в то утро: «Должно быть, это и есть тот самый мастер из Гента, которого пригласили писать портрет наших стрелков». – «А он хорошенький», – сказала моя возлюбленная жена, моя маленькая женушка. И коснулась мизинцем уголков губ: так она делала всегда, когда пребывала в задумчивости. Или в восхищении. Или хотела солгать мне. А потом глаза ее увлажнились и стали такими же темными и блестящими, как загривок только что пойманного угря. Никогда раньше я не видел у своей Урсулы таких темных и блестящих глаз. Даже когда надевал ей на палец кольцо. Даже когда она сообщила мне, что ждет ребенка, – много позже, когда потоки твоих красок накрыли город с головой, Лукас. «Ты обязательно должен заказать ему наш портрет, Хендрик, ходят слухи, что он очень хороший художник, этот мастер из Гента», – сказала тогда Урсула.

Странно, что эти слухи обошли меня стороной…

Ты поселился у одноглазого Рогира, Лукас Устрица, снял у него три комнаты под мастерскую на втором этаже. И в тот же день был представлен бургомистру, дочери бургомистра и начальнику стрелков.

На кошку дочери бургомистра ты не произвел никакого впечатления. Она оказалась единственной, кого ты оставил равнодушной. Зато ее хозяйка, рыжеволосая Катрин… О, что случилось с первой красавицей нашего города! Она разделила участь всех – она влюбилась в тебя. И сделала все, чтобы разделить твое ложе.

Но это произошло чуть позже. Уже после того, как ты написал групповой портрет наших стрелков. Он был выставлен в магистрате, и это лучшее из того, что я когда-либо видел. Я утверждаю это и сейчас, хотя ненавижу тебя, как ненавижу Ад и всех демонов Ада. Он до сих пор стоит у меня перед глазами, этот чертов портрет, вся дюжина стрелков с их начальником Дирком Хемскерком в центре. Дирк получился у тебя отменно, холодный и мужественный, – должно быть, именно таким видела своего мужа жена Дирка в самых постыдных предутренних снах. И юный Иос, сын одноглазого Рогира, получился у тебя отменно: он стоит за спиной Хемскерка, и ужасный шрам на его правой щеке вовсе не выглядит ужасным, – скорее он похож на нежную полусонную веточку вереска. Этот шрам, из-за которого Иос никак не мог жениться, стал вдруг предметом поклонения. Ты вернул Иосу благосклонность всех женщин, Лукас Устрица! Ты стал его первым другом, ты стал другом бургомистра и другом Дирка Хемскерка тоже. А одноглазый Рогир стал давать тебе рыбу бесплатно, лучшую рыбу, – еще бы, ты ведь подарил его сыну надежду на любовь самых красивых невест города! Ты хорошо распоряжался этой рыбой, Лукас, – ты просто рисовал ее. И все кошки города – все! – клянусь, я сам это видел, – забыли о настоящих потрохах и розовых жабрах, они целыми днями отирались в твоей мастерской, у твоих картин. И в один прекрасный день передохли от голода, беспомощно глядя на это написанное маслом рыбье великолепие. Все до единой, кроме кошки бургомистра, на которую ты не произвел никакого впечатления… Если бы кто-нибудь задумался, почему это произошло, если бы кто-нибудь решился изгнать тебя, Лукас Устрица, город был бы спасен. Но никому и в голову не пришло связать смерть несчастных тварей с твоими картинами. Все были ослеплены тобой, а ты все рисовал и рисовал, целыми сутками. После стрелков пришла очередь семьи сборщика податей Яна де Блеса, потом – старшего сына письмоводителя, потом – алтаря церкви женского монастыря Святой Терезы… Тебя завалили заказами на несколько лет вперед только потому, что твои картины были настоящим чудом, Лукас Устрица. Я утверждаю это и сейчас, хотя ненавижу тебя, как Ад, как всех демонов Ада. Ад, Ад… Ад пришел вместе с тобой, вот только мы не сумели разглядеть, мы не испугались его. Мы забыли главное – «Cave, cave, Deus vivit»[1]. И поплатились за это.

Первым стал юный Иос, сын одноглазого Рогира: его лодка не вернулась с лова угря. Он вышел в тихую, безветренную погоду, когда на небе не было ни облачка, – и больше никто его не видел. Дирк Хемскерк, начальник стрелков, оказался вторым. Дирк умер в своей постели, крепкий Дирк, не болевший даже простудой. Он просто заснул и не проснулся. Жена нашла его, одетого и в башмаках, с соколиным когтем на груди – эмблемой корпорации стрелков. Дирк был именно в той одежде, в которой ты нарисовал его, Лукас Устрица.

Но и тогда никто не забил тревогу. Две смерти, не считая кошек, – и всего лишь за месяц – разве можем мы сказать, мало это или много?.. Оставшиеся стрелки умерли в течение следующих девяти месяцев: они встретили смерть по-разному, но всегда в одной и той же одежде.

Именно в той одежде, в которой ты нарисовал их, Лукас Устрица.

От них остался только портрет, прекраснее которого я не видел в жизни, клянусь!..

А потом наступил черед монастыря Святой Терезы. Три монахини и три послушницы разрешились от бремени в один и тот же день. Они родили шестерых младенцев мужеского пола. Все младенцы оказались мертворожденными, а настоятельница монастыря повесилась перед алтарем, который украшал написанный тобой триптих, Лукас Устрица. Ступни матери-настоятельницы смотрели на правую створку триптиха – «Избиение младенцев»…

Признайся, ведь эти шесть мертворожденных произросли из твоего семени, Лукас Устрица! Дьявольского семени, будь ты проклят! В который раз я говорю тебе это?.. Не знаю, может быть, ты и пальцем их не тронул, может быть, это семя капало с кончика твоей кисти – а скорее всего так и было, я уже ничему не удивляюсь.

Никто не служил мессу по Христовым невестам, да и были ли они Христовыми невестами, если ты так легко соблазнил их? И так легко ушел от возмездия: ты успел стать святым для всего города, люди поклонялись твоим доскам, как никогда не поклонялись господу. Толпы зевак торчали под окнами твоей мастерской, в надежде увидеть хотя бы кусочек алтаря, который ты писал для церкви Святой Агаты.

Апокалипсис – вот что ты писал.

И все знали об этом. И все холодели от этого. И дождаться не могли завершения работы.

Ты никого не пускал к себе, Лукас Устрица. Никого, кроме рыжеволосой Катрин, дочери бургомистра, первой красавицы города. Она была влюблена в тебя, об этом знали все, об этом толстая кухарка Ханна нашептывала рыбам на лотках. Бедняжка Катрин! Она влюбилась в тебя еще до того, как ты нарисовал ее портрет с кошкой на коленях. Влюбившись в тебя, она еще не знала, что ее ждет смерть. Утонула – так же, как и юный Иос.

Вот только сына одноглазого Рогира так и не нашли, а рыжеволосую Катрин – нашли. Но сначала… Что же было сначала?

Сначала была Дева Мария.

Дева Мария, которой тоже было уготовано место в твоем Апокалипсисе.

Ты написал ее с влюбленной Катрин.

С мертвой Катрин.

Никто не знает точно, утонула ли она или утопилась, потому что ты отверг ее, Лукас. А может быть, ты сам подтолкнул несчастную к этому шагу: ведь тебе нужна была идеальная натурщица… Так или иначе, но Катрин исчезла вечером, забыв покормить свою кошку. Кошка промяукала всю ночь – так рассказывал сам бургомистр, – а наутро у нее выпала шерсть. День спустя, у плотины, рыбаки нашли одежду Катрин, а еще три дня спустя – и саму Катрин. И знаешь, что еще они нашли рядом с телом, Лукас?

Маленькую дощечку с разведенными на ней красками. Твою дощечку.

Признайся, Лукас Устрица, ведь ты с самого начала знал, куда морские воды вынесут тело дочери бургомистра. Ты всегда оказывался в курсе, не было случая, чтобы чужие смерти забыли назначить тебе свидание. А может быть, ты сам выбрал это место у подножия дюн на северной оконечности города? Море, небо и песок создают там необычайно мягкое освещение, ты сам любил говаривать об этом.

Я так и вижу эту картину: мертвая Катрин у самой кромки воды, прикрытая лишь своими волосами. Кожа, облепленная рыбьей чешуей, – ее так и не смогли отодрать; ракушки, что есть силы уцепившиеся за рыжие пряди, – их так и не смогли отодрать. Она была первой красавицей города, но после смерти стала еще прекраснее.

О, как была прекрасна мертвая Катрин, когда ее отпевали в церкви Святой Агаты. Церковь не могла вместить желающих попрощаться с дочкой бургомистра, там были все. Все, кроме тебя, Лукас.

Странно, но никто даже не побеспокоился, чтобы одеть ее: нагота Катрин была такой целомудренной, что любая одежда на ней выглядела бы святотатством. Впрочем, святотатство все-таки свершилось: оно исходило ото всех – от мужчин и женщин, пожиравших Катрин глазами. Женщины… Женщин обуревала яростная, неприкрытая, почти животная зависть: им всем хотелось быть такими же божественно прекрасными, как Катрин. Они бы продали душу дьяволу, лишь бы на одно мгновение стать такими же, как она. Я видел это в самой глубине их остановившихся зрачков. И моя жена, моя маленькая женушка, моя Урсула, – ее тоже не миновала чаша сия. Она хотела быть на месте дочери бургомистра – клянусь, я сам видел это! Зависть так свела Урсулины пальцы, что, когда мы вернулись из церкви, я даже не смог сразу разжать их. А когда разжал, то увидел глубокие порезы от ногтей – порезы с ровными краями; в их глубине стояла тягучая кровь. Ее цвет понравился бы тебе, Лукас, – точно такой же по цвету была застежка на плаще Девы Марии в твоем алтарном Апокалипсисе…

Все эти месяцы я, как мог, оберегал от тебя свою жену: ты должен был писать наш портрет еще в сентябре, но я перенес сеансы на декабрь, а потом – на март. Если бы ты только знал, чего мне это стоило! Я был единственным, кто смутно чувствовал исходящую от тебя угрозу. Почему я был единственным? Почему кроткий господь смотрел на тебя именно моими глазами?.. Я никогда не узнаю этого. Я никогда не узнаю, как тебе удалось овладеть городом – но это случилось. Он созрел, как плод, и упал к твоим ногам, Лукас Устрица. Ты нарисовал почти всех его жителей, всех его рыб, всех детей, все булыжники и вывески, все кружева и перстни, все волынки и мушкеты, – ты старательно выкачал из города жизнь и переместил ее на свои чертовы доски.

На свою главную чертову доску (господи, прости меня!) – алтарь для церкви Святой Агаты.

Апокалипсис.

Все ждали, когда он займет свое место в церкви, это было единственным, о чем говорили в городе весь апрель и самое начало мая. Все хотели увидеть Апокалипсис твоими глазами – единственными глазами, которым верили… Все хотели увидеть Апокалипсис и уцелеть. Но так не бывает, когда имеешь дело с концом света, – и получилось, что только я один знал об этом.

Я один.

Почему господь выбрал меня для этого знания?

И почему, понимая неизбежность беды, которая пришла в наш город вместе с тобой, – больше того, – предчувствуя беду, я ничего не сделал, чтобы спасти его? Да что там город – чтобы спасти хотя бы собственную жену, маленькую Урсулу с ямочками на щеках и ребенком под сердцем. Нашим ребенком.

Или он тоже был твоим, Лукас Устрица?

Почему я не смог никого спасти?

Но ведь и Иисус не смог спасти себя, хотя и знал заранее обо всем. И о поцелуе, и о Варавве, и о платке Вероники… Иисус знал – и ничего не сделал. Таким был его путь. Таким стал и мой путь.

Освящение алтаря было назначено на вторую среду мая. А накануне я уехал. Я был единственным, кто уехал. Я мог остаться в городе еще на день, дела не торопили меня. Но я уехал с печатью молчания на устах. Урсула проводила меня до дверей, я до сих пор помню, как она нетерпеливо переступала теплыми от сна пятками, я до сих пор вижу это. Я до сих пор вижу ее округлившийся живот. Я ждал, что моя женушка скажет мне: «Зачем ты едешь, Хендрик, останься…» Так она говорила всегда.

Только не в этот раз.

Такой ли уж неотложной была моя поездка в Утрехт? Но я уехал, нет, я бежал из города. По дороге мне попадались целые семьи рыбаков из окрестных деревушек: мужчины в новых шляпах, мальчишки в камзольчиках с надраенными пуговицами, почтенные матери в новых чулках и чепцах с лентами, собаки с лоснящейся от сытой жизни шерстью. Я знал, куда они шли.

В город, на смотрины нового алтаря церкви Святой Агаты.

Я заночевал на маленьком постоялом дворе, на полпути к Утрехту. Даже здесь слышали о тебе, Лукас Устрица. Странное дело, мир вокруг казался мне тусклым, звезды – слишком высокими, а дюны – слишком серыми. Наш город был совсем другим… Нет, он СТАЛ совсем другим – с тех самых пор, как в нем появился ты, Лукас…

Я долго не мог заснуть – должно быть, ужин в местном кабачке «К трем мухам» был чересчур обилен: омлет, свинина с бобами и воздушный рисовый пирог. А когда наконец-то заснул, то увидел сон.

Я увидел мой город, сладко заснувший в предчувствии твоего Апокалипсиса, Лукас Устрица. Я видел детей, спавших в деревянных кроватях, маленьких люльках и в животах своих матерей. Я видел женщин, прильнувших к правому плечу своих мужей, я видел уснувший колокол церкви Святой Агаты и уснувшие дюны. А потом море затопило их и затопило мой город. Я видел, как волны входят в дома, как хозяева, как они пенятся, и гребни их так похожи на вздыбившиеся гривы коней всадников Апокалипсиса. Холодными руками волны хватали спящих и совали их себе в пасть. И моя Урсула, и мой неродившийся ребенок – они даже не успели позвать на помощь. Вместе с волнами пришли тучи песка и ила, они забивали рты спящим, забивали их закрытые глаза… Смерть их была ужасной.

Никто не спасся.

Никто.

Я проснулся – и сразу же понял, что это не сон. Я не помню, как выбрался с постоялого двора, как пустился в обратный путь, дрожа от страха и отчаяния и проклиная все на свете… Впрочем, далеко я не уехал. Вода остановила меня. В ту ночь она полностью затопила мой город и еще десять деревень в округе: такого наводнения не помнили даже старики. Но я знал, что не стоит винить в этом небо.

Стоит винить только тебя, Лукас ван Остреа.

Лукас Устрица.

Стоит винить только тебя, ибо ты – посланец дьявола. Ты украл у моего города жизнь, а сколько еще городов ты погубил своими картинами, этим исчадьем Ада? Твои картины убивали и убивали, пока не убили всех. Я надеюсь, что и ты подох в волнах, и твои краски подохли, и твои кисти подохли, я хочу верить, что какая-нибудь поднятая с самого дна раковина перерезала тебе горло острым краем… Впрочем, это слишком слабая надежда и слишком шаткая вера – ведь дьявола невозможно уничтожить.

Завтра я отправляюсь в Гент, Лукас. Ведь говорили, что ты пришел из Гента.

У меня ничего не осталось – ни дома, ни жены, ни ребенка. Только ненависть к тебе, и я надеюсь, что господь укрепит меня в этой ненависти. Я, Хендрик Артенсен, пойду по следу твоих картин – ведь именно ими ты мостишь дорогу антихристу. Я буду уничтожать их, если найду. Я узнаю их по нескольким мазкам. Я слишком хорошо запомнил их, слишком хорошо. Быть может, мне удастся спасти от тебя то, что еще можно спасти. Я не знаю всего твоего сатанинского плана, я знаю лишь одно: твои картины – это и есть сам сатана, они искушают, и бороться с этим искушением невозможно.

Но я верю, что господь не оставит меня, а его карающая десница когда-нибудь настигнет тебя, Лукас.

Она обязательно тебя настигнет…

Часть I Санкт-Петербург. Лето 1999 года

Порнография ближнего боя.

Я ненавижу это выражение, но не могу от него избавиться. Вот уже три года плюс еще один, который чертов Быкадоров прожил со мной. Порнография ближнего боя – слова, предваряющие любовную игру, артобстрел, точечные удары, – Быкадоров знал толк в точечных ударах, на заре туманной юности он служил в артиллерии… В этих словах было сумасшедшее бесстыдство страсти и какое-то удивительное целомудрие. Они капали с его губ, как яд, а я так и не сумела выработать противоядия. Я до сих пор не нашла его: может быть, поэтому я не замужем. В двадцать девять это почти неприлично, что-то вроде плохо залеченного герпеса или шести пальцев на руке.

Дурацкое выражение «порнография ближнего боя» прочно засело у меня в мозгу. Но с этим можно было смириться. И я смирилась. Я смирялась с этим три года после того, как Быкадоров бросил меня. Я была уверена, что больше никогда не увижу Быкадорова.

Но я ошиблась. Я не знала тогда, что еще раз увижу его.

Мертвого.

Итак, мне двадцать девять, в городе плавится асфальт, а за городом горят торфяники. Впрочем, мое дело тоже горит. Синим пламенем. Крошечная галерейка на Васильевском, угол Среднего и Шестнадцатой линии. С подачи ушибленного мифологией Лаврухи Снегиря она называется «Валхалла» – должно быть, именно это отпугивает клиентов. Мы открывали ее втроем: я, Лавруха и Жека Соколенко. Теперь осталась я одна – Жека погрязла в детях, а Лавруха – в реставрационных мастерских. Мы редко видимся, но это почти не огорчает меня. Неудачник Лавруха напоминает мне о несостоявшейся карьере художника-станковиста, а неудачница Жека – о Быкадорове.

До того, как уйти ко мне и заняться порнографией ближнего боя, Быкадоров служил Жекиным мужем, именно служил. Секс с Жекой Быкадоров характеризовал еще одним стойким идиоматическим выражением, подцепленным в испаноязычной литературе, – «медио трабаха».

«Медио трабаха» – почти как работа.

Быкадоров был из тех, кто горит на работе: Жека родила двойню, мальчика и девочку – Катю и Лавруху – в честь нашей незабвенной троицы. В честь нашей художественной школы, где Лавруха преуспевал в композиции, Жека – в рисунке, а я – в истории искусств. В журнале мы шли друг за другом – Снегирь, Соколенко и Соловьева, крохотная стая пернатых. Они-то нас и сблизили поначалу, наши птичьи фамилии. Потом была Академия художеств, которая выплюнула в мир одного художника (Жеку) и одного искусствоведа (меня). Лавруха окончил академию тремя годами позже; год он провел в химико-технологическом и еще два – в университете. И только потом, бросив совершенно ненужные ему вузы, встал под знамена Академии художеств. Белобрысая флегматичная Жека оказалась самой талантливой, ей прочили большое будущее, какой-то заезжий итальяшка с ходу предложил ей стажировку во Флоренции. Но за три дня до отъезда, в зачумленной блинной, Жека встретила Быкадорова. И все пошло прахом. Жека сразу же перестала отличать аквамарин от охры, сунула холсты на антресоли и заставила их банками с солеными огурцами. Впрочем, огурцы недолго томились в изгнании: Быкадоров пил как лошадь и другой закуски не признавал. Целый год Жека скрывала своего муженька от нас с Лаврухой. Снегиря это приводило в ярость: несмотря на два года, проведенных в стенах психфака университета (туда Лавруха сдуру поступил после академии), он так и не научился философски относиться к жизни. Я же ограничивалась ироническим похмыкиванием: любовь зла, на крайний случай и Быкадоров сгодится. Но когда в течение месяца Жека трижды изменила цвет волос, неладное заподозрила даже я. Жека собрала нас на совет (все в той же зачумленной блинной, которая служила теперь местом поклонения) и поведала фантастическую историю о деспотизме Быкадорова.

– Неделю назад он сказал, что ненавидит блондинок, – глотая мелкие слезы, заявила Жека.

– Кэт, у тебя все шансы, – не отличавшийся особым тактом Лавруха дернул меня за рыжую прядь.

– Рыжих он тоже ненавидит… Я перекрасилась в черный, но и брюнеток он не переносит…

– Идиотизм, – резюмировал Лавруха, и было непонятно, к чему это относится – к самой Жеке или к ситуации, в которую она влипла.

– А как насчет шатенок? – Из нас троих я слыла самой практичной.

– Шатенкой была его первая женщина, и опыт оказался неудачным…

– Н-да… Тебя надо спасать. Поехали, Евгения. – Лавруха поднялся из-за стола. – Пора уж нам познакомиться с этой ошибкой природы.

И мы отправились в Купчино, в родовое гнездо Жеки, оккупированное ныне карманным тираном Быкадоровым.

…Вплоть до исхода из блинной я почти ничего не знала о Быкадорове. Он был родом откуда-то из-под Херсона, в Питер попал вместе с партией арбузов, погорел на краже магнитолы из автомобиля и, отсидев два года, устроился дворником. А потом появилась Жека, и обязанности дворника автоматически перешли к ней. Быкадоров же валялся на диване, почитывая Шопенгауэра, Ницше и популярного сексолога Игоря Кона.

– Ты клиническая дура, – пожурил Жеку Лавруха, когда мы выкатились из трамвая, – загубить карьеру и связаться с таким быдлом… Хоть бы ты ее образумила, Кэт.

Я дипломатично промолчала, хотя была полностью согласна с Лаврухой.

– Вы не знаете его… Не смейте так говорить о нем! – стенала Жека.

Мы действительно не знали его, но это не помешало Лаврухе дать Быкадорову в морду, как только он открыл дверь. Лицо Быкадорова радостно просемафорило красным – удар Снегиря, сокрушающий и унизительный, пришелся по носу, и кровь Быкадорова брызнула во все стороны. Даже Жека опешила от подобной прыти, даже сам Лавруха не ожидал подобной легкой победы. Спокойным остался только Быкадоров. Он с достоинством вытер кровь под носом и, сидя на полу, кротко взглянул на нас.

– Наконец-то ты их привела, – сказал Быкадоров Жеке. – Целый год мечтал познакомиться с твоими друзьями.

– Правда? – Лавруха нахмурился.

– Святая, – подтвердил Быкадоров и кивнул в сторону своей гражданской жены. – Она не даст соврать. Помогите подняться. Такие люди на дороге не валяются.

Лавруха смерил Быкадорова презрительным взглядом, но руку все-таки протянул. Быкадоров тотчас же уцепился за нее и легко вскочил. Теперь я имела возможность по-настоящему рассмотреть Быкадорова.

Ничего особенного.

Ничего особенного на первый взгляд – в речном омуте тоже нет ничего особенного на первый взгляд: тишь, гладь и божья благодать. Он был чуть повыше мешковатого Снегиря и неизмеримо тоньше. Неправильный череп, застенчиво прикрытый шкуркой черных лоснящихся волос; неправильный приплюснутый нос, неправильные, хищно вывороченные ноздри; неправильные, слишком темные губы, извивающиеся как змеи, неприлично голый детский подбородок… При определенном освещении его даже можно было бы назвать мулатом.

– В каких джунглях ты его нашла? – спросил Лавруха у Жеки, никогда не выезжавшей дальше Выборга.

– Кстати, насчет джунглей, – оживился Быкадоров. – Не выпить ли нам огненной воды?..

Спустя десять минут мы уже пили водку, а спустя еще полчаса Лавруха предложил Быкадорову позировать для очередной заказухи. И я тотчас же пожалела, что давно не пишу сама, а моя жалкая специализация «прерафаэлиты»[2] не имеет к Быкадорову никакого отношения. Водка делала свое дело, Быкадоров тоже делал свое дело: он не делал ничего. И все же я не могла оторвать от него глаз, уж слишком экзотическим животным он оказался.

Экзотическое животное, именно так. Даже странно, что он умеет разговаривать. И в состоянии поддерживать беседу о прерафаэлитах. Был ли Данте Габриэл Россетти[3] великим живописцем – какая разница, если я хочу коснуться тебя, Быкадоров?.. Когда мое поведение стало совсем уж неприличным, я отправилась в ванную, вывернула кран с холодной водой и подставила лицо под упругую струю.

Только этого не хватало – забыть о еще незаконченной прерафаэлитной диссертации так же, как Жека забыла об охре и аквамарине.

…Жека просочилась в дверь спустя две минуты, вытерла полотенцем мои разгоряченные щеки и грустно улыбнулась.

– Ты тоже влипла, – проницательно сказала она.

– О чем ты? – Я по-настоящему струсила.

– О Быкадорове. Тащит, да?

– Прет, – созналась я. – Прости меня.

Скрывать что-либо от Жеки бесполезно: мы знали друг друга много лет, она подправляла мою не совсем удачную живопись – светотень не получалась у меня никогда… И полутона. И теперь – никаких полутонов. Я хотела обладать ее мужем. Или навсегда уйти из ее жизни.

Я ушла из ее жизни. Жека проводила меня до дверей и поцеловала на прощание. Последнее, что я услышала, был голос Быкадорова, доносящийся с кухни. Он спорил с Лаврухой о женском либидо.

Мы перестали видеться с Жекой, зато стали еще больше близки с Лаврухой. Я ходила в его мастерскую на Петроградке, как на работу: раз в неделю по пятницам. И только потому, что в углу, заставленный сухими цветами и драпировками, пылился Быкадоров.

Тогда, за водкой, Снегирю пришла шальная мысль увековечить Быкадорова в образе святого Себастьяна (его живописное изображение заказал Лаврухе поляк Кшиштоф, отчисленный за профнепригодность со второго курса академии). Кшиштоф вернулся в Польшу и удачно пристроился в одном из костелов Щецина. Впрочем, до щецинского костела Себастьян-Быкадоров так и не доехал: богобоязненный Кшиштоф посчитал его изображение слишком уж сексуально-разнузданным.

Конечно же, поляк прав, тупо думала я, исподтишка наблюдая за Себастьяном с ноздрями Быкадорова. За год я вдоль и поперек изучила его написанное маслом тело: ни единого волоска на груди, соски, по цвету совпадающие с темными губами, крошечный шрам на бедре, две оспинки на правом предплечье – Снегирь воспроизвел Быкадорова с фотографической точностью. Всепрощающий Лавруха только качал головой и подливал мне чифирь, который по неведению именовал цейлонским чаем. Целый год я провела в его мастерской, забитой латиноамериканскими этюдами, пан-флейтами и кувшинами, выдолбленными из сухих тыкв. Целую стену Лаврухиной мастерской украшали баночки с намертво притертыми пробками. Лавруха пугал меня историями, которые касались содержимого этих банок. Он уверял меня, что в них хранятся травы из сельв и джунглей, пепел каких-то святых и слюна каких-то богов. Слюна и пепел мало интересовали меня, равно как и какие-то подозрительные латиносы, которые иногда всплывали в его мастерской. Они с удовольствием позировали Лаврухе, а сам Снегирь считал их лучшими натурщиками. Но меня интересовал только один натурщик – Быкадоров. Насмотревшись на него до одурения, я возвращалась к себе.

Тут-то они и начинались. Порнографические сны с пятницы на субботу. Каждый раз, ложась в кровать, я боялась умереть: слишком уж реально Быкадоров обладал мной, слишком уж реально я ему отдавалась. Иногда я пыталась обмануть поджидавшего меня Быкадорова, отправляясь куда-нибудь в ночной клуб или на вечеринку копеечных авангардистов. Впрочем, хватало меня часа на два, не больше: под занавес ночи я хватала машину и отправлялась к себе. Спать и видеть сны. Быкадоров педантично являлся в них, он ни разу не подвел меня и ни разу не разочаровал.

Именно Лавруха сообщил мне, что Быкадоров бросил Жеку. Самым банальным образом: он отправился в булочную в тапочках на босу ногу – и так и не вернулся. А еще спустя полгода Жека родила двойню.

Катю и Лавруху. Имена были даны в честь нас со Снегирем.

Это было прощение. Рука, которую Жека мне протянула. И я уцепилась за протянутую мне руку, я вновь вернула себе подругу. Я полюбила маленькую Катьку и маленького Лавруху только потому, что на первых порах они были совсем не похожи на Быкадорова. Такие же белобрысые и флегматичные, как и мать.

На имя Быкадорова было наложено табу. Жека не вспоминала его, слишком старательно не вспоминала. Лавруха учил двойняшек рисовать, я учила их говорить, Жека же осуществляла общее руководство. Но спустя два года они перестали быть белобрысыми и флегматичными, Быкадоров полез из них, как лезет сорная трава. Двойняшки темнели, стремительно и вероломно меняя масть, их глаза сузились, а крылья носа раздались.

– Мать твою, – сказала как-то раз Жека, когда мы уложили малышей. – Чертово семя! Ты видишь, как они на него похожи?..

– Что же делать? Не выкинешь теперь.

– Не выкинешь, – согласилась Жека, подтыкая одеяло Лаврентию. – Главное, чтобы не выросли ворами и ублюдками, как их драгоценный папочка.

Я сильно сомневалась, что это было главным.

Как бы то ни было, с рождением Жекиных двойняшек Быкадоров перестал влезать в мои сны, он обходил их стороной.

А потом Лаврухе-старшему пришла в голову светлая идея организовать маленькую картинную галерею: мы арендовали небольшой полуподвал на Шестнадцатой линии, совместными усилиями привели его в порядок и вывесили несколько десятков работ для пробы. Пятнадцать из двадцати пяти принадлежали самому Лаврухе, которого шарахало из реализма в авангард и обратно. Снегирь раскупался из рук вон, зато хорошо пошел полунищий и почти испитой Дюха Ушаков. На Дюхе мы сделали свои первые пять тысяч долларов, купили на корню трех выпускников академии и отправили Жеку с детьми в Турцию на отдых. Из Турции Жека привезла лихорадку, и это стало началом черной полосы: Дюха соскочил в арт-галереи на Невском с перспективой персональной выставки в Нью-Йорке, три выпускника уехали в Германию, даже не сказав нам последнее «прости». Картины Снегиря пылились на стенах, на других художников не было денег, а моя карьера владелицы галереи закончилась, не успев даже как следует начаться.

Вот тут-то и появился Быкадоров.

Я нашла его в своей квартире поздно вечером, вернувшись из галереи. Быкадоров валялся на диване в одних шортах и пожирал грецкие орехи, с оказией присланные матерью из Самарканда. Самым странным было то, что я даже не удивилась его присутствию. Я не спросила его, как он проник в дом, как он вообще узнал мой адрес и где был последние два года. Быкадоров стряхнул скорлупки орехов на пол и улыбнулся мне голым, почти детским подбородком.

– От кошки придется избавиться, – сказал он мне. – У меня аллергия на шерсть.

– Это кот, – спокойно сказала я, присев на кончик стула напротив Быкадорова.

Мой сиамский кот, несчастный кастрат Пупик, тотчас же подал голос: прежде чем улечься с грецкими орехами на диван, Быкадоров запер его в ванной.

– Один черт. – Быкадоров обнажил неприлично белые клыки. – Или он, или я.

– Ты, – сказала я, расстегивая пуговицы на блузке.

– Не будем торопиться, – умерил мою прыть Быкадоров.

– Ты знаешь, что у тебя двое детей? – с ненавистью прошептала я, но стрелы не достигли цели.

– Думаю, их гораздо больше.

– Учти, красить волосы ради тебя я не буду. – Вранье выглядело неубедительно, но Быкадоров сделал вид, что не заметил этого.

– Не надо. Мне нравятся рыжие старые девы. Но только без котов.

– Не такая уж я и старая. И не такая дева, как может показаться на первый взгляд.

– Прости. Я не хотел тебя обидеть…

– Ты не можешь меня обидеть. – Его тело, тело, которое я так хорошо изучила в мастерской Лаврухи и в своих собственных снах, сводило меня с ума. – Я отвезу кота твоей бывшей жене.

Одним махом я предала и кроткую Жеку, и кротких двойняшек, один из которых носил мое имя, и кроткого Пупика заодно – предала и сама не заметила этого.

– Завтра, – жестко сказал Быкадоров. – Нет, послезавтра.

– Почему послезавтра? – глупо спросила я. – У тебя же аллергия на шерсть…

– Потому что ближайшие два дня я не намерен расставаться с тобой. Как у тебя с продуктами? После любви мне всегда хочется жрать.

Я заверила Быкадорова, что с продуктами все в порядке, и снова потянулась к пуговицам.

– Нет, – сказал Быкадоров и снова обнажил клыки. – Нет. Я сделаю это сам. Иди сюда.

Секунда, отделяющая меня от тела Быкадорова, показалась мне вечностью: я успела несколько раз умереть и несколько раз родиться, прежде чем он заключил меня в объятия.

– Порнография ближнего боя, вот как это будет называться, – прошептал Быкадоров, и лезвия его губ сладко полоснули меня по мочке уха. – Я буду сражаться с тобой до тех пор, пока ты не попросишь пощады. Ты не против?..

Как я могла быть против?

…Два дня мы провели в постели. Мы сказали друг другу не больше сотни слов, но говорить с Быкадоровым было вовсе не обязательно. Главным было его тело – тело святого Себастьяна. Он обратил меня в веру своего тела так же, как сам святой Себастьян обратил в веру Марка и Маркеллина. Мы разбили телефон и прожгли диван, мы исцарапали друг друга в кровь и сами же зализали друг другу раны, мы едва не раздавили кота, когда Быкадорову захотелось проделать это на полу в ванной, и едва не обварились горячим вином, когда Быкадоров решил соорудить глинтвейн.

На третий день Быкадоров отвалился от меня, как пиявка. Он лежал на ореховых скорлупках, опустошенный и самодовольный, куря и стряхивая пепел мне в ладонь.

– Теперь ты можешь увезти кота, – сказал наконец Быкадоров.

– Где ты пропадал столько лет? – спросила я, оттягивая момент облачения во власяницу, которая лишь по недоразумению называлась моей собственной одеждой. За два дня я отвыкла от всего, кроме оголенной, как провода, кожи – своей и Быкадорова.

– Это имеет значение?

– Нет. – Это действительно не имело никакого значения. Значение имели его филиппинские глаза, его норманнский рот, его индейские волосы, лоснящиеся, как змеиная чешуя. – Я предала всех, кого могла.

– Ничего не поделаешь. Любить одних всегда означает предавать других.

Для херсонских бахчевых культур его голова неплохо соображала.

Посадив ошалевшего Пупика в корзинку для фруктов, я отправилась в Купчино и, стоя на эскалаторе в метро, поклялась себе, что ни словом не обмолвлюсь о Быкадорове. Я готова была гореть в аду, но втайне надеялась, что сгорю еще раньше, в топке быкадоровского паха.

Эскалаторную клятву пришлось выбросить на помойку, как только Жека открыла дверь. Она втянула воздух невыразительными северными ноздрями и уцепилась за дверной косяк.

– Он вернулся, – просто сказала Жека. – Он вернулся, и ты с ним переспала.

Я заплакала.

– Не реви. Он вернулся, ты с ним переспала и решила это скрыть, да?

– Но как ты…

– Запах. – Жека еще раз обнюхала меня. – Это его запах. Он метит свою территорию. Ты ведь теперь его территория, и он наследил везде, где только можно наследить…

Конечно же, его запах выдал меня с головой: запах старых открыток в букинистическом на углу, запах нагретого камня, запах молотого кофе, рыбьих потрохов, ванили и раздавленного пальцами кузнечика.

Адская смесь.

– Тетя Катя, тетя Катя! – Катька-младшая повисла на мне, а независимый Лавруха-младший принялся дергать Пупика за усы.

– Могла бы детям хоть батончик купить. Шоколадный, – укоризненно сказала Жека, пропуская меня в квартиру.

– Я забыла… Но ведь ты тоже бы забыла, да?

– Да. Не волнуйся, теперь это не имеет никакого значения. Ты сказала ему о детях?

– Открытым текстом.

– Мне плевать, как он отреагировал. – Жека прекрасно знала, как может отреагировать на приплод самец-одиночка Быкадоров.

– Не плевать, – я еще раз всхлипнула. – И на него не плевать…

– Плевать. – Жека почесала почти несуществующую бровь. – Когда он отвалит в булочную и больше не вернется, тебе тоже будет плевать. А за Пупиком мы присмотрим, не волнуйся.

Жека как в воду глядела…

Быкадоров исчез через год, хотя все это время я была настороже и ни разу не позволила ему сходить в булочную. Он испарился в самом начале зимы, не оставив даже следов на только что выпавшем снегу. Два дня я решала, к какому способу самоубийства прибегнуть, а на третий села за диссертацию о прерафаэлитах. Пупик, так до конца и не простивший меня, снова воцарился в квартире, первым делом нагадив в мои единственные приличные ботинки. Следом явился Снегирь с нудным, как вечный двигатель, тезисом о возрождении галереи.

…Первым мы продали лже-Себастьяна со всеми его оспинками, темными сосками, безволосой грудью и маленьким шрамом на бедре. Я легко рассталась с ним – так же легко, как и с самим Быкадоровым; так же легко, как с непристойными снами о нем в ночь с пятницы на субботу. Вот только дурацкое выражение «порнография ближнего боя» прочно засело у меня в мозгу.

* * *

…Я так и не дождалась телефонного звонка от атташе по культуре из шведского консульства. Она забрела в «Валхаллу» случайно, только потому, что решила затариться в ближайшем к галерее супермаркете; в супермаркете был технологический перерыв, до конца которого оставалось десять минут. Конца же июльскому пеклу не предвиделось, и атташе решила скоротать время под родной ее шведскому сердцу вывеской «Валхалла».

«Валхалла» оказалась картинной галереей, а я – ее деморализованной жарой владелицей, единственным живым существом среди пустынных пейзажей Снегиря и керамических козлов его приятеля Адика Ованесова. Скульптор-неудачник Адик снабжал нас стадами этих дивных животных в неограниченном количестве.

– The weather is terrible[4], – на хорошем английском сказала мне атташе по культуре и попросила каталог.

– It is very hot[5], – на плохом английском ответила я, проклиная бедность, которая не допускала даже мысли о каталоге.

Атташе улыбнулась мне, прошлась по двум зальчикам, едва не задела мощными мифологическими бедрами одного из козлов и приклеилась к картине Снегиря «Зимнее утро». Еще ни разу я не видела, чтобы кто-то так пожирал глазами безыскусно написанный маслом снег.

– What is price of this? – тяжело дыша и вытирая салфеткой взопревшую холку, спросила меня атташе.

Вот ты и попалась, Ингрид (или Хильда, или Бригитта, или Анна-Фрида), жара сыграла с тобой злую шутку, сейчас главное – не продешевить, снег стоит дорого, фрекен, тем более таким непристойно жарким летом.

Мы сошлись на пятистах долларах. И обменялись телефонами.

Крутобедрая Ингрид (или Хильда, или Бригитта, или Анна-Фрида), растянув в улыбке блеклые губы, сказала, что позвонит ровно в четыре и подъедет за картиной.

«Нужно было заломить шестьсот», – меланхолично подумала я.

…Звонок раздался без семи четыре. Надо же, как припекло, нужно выждать три звонка и только потом снять трубку. Это прибавит солидности. И мне, и «Валхалле». А вечером можно будет прикупить на комиссионные помаду и лифчик, поехать к Адику Ованесову с холодным пивом и успеть вернуться домой до разведения мостов.

Мосты – это святое.

Если бы я знала тогда, какие странные и страшные события последуют за этим звонком, я бы просто не сняла трубку. Ни на три звонка, ни на шесть, ни на девять. Но я сняла ее, даже не предполагая, какой опасности подвергаю себя и своих близких. Я сняла ее, и это стало моим первым ходом в смертельной игре, правила которой я узнала лишь в самом финале. Когда занавес раскрылся в последний раз и на поклон вышел убийца.

– Слава богу, ты здесь, – услышала я на том конце провода голос Жеки. Нет, это был не голос – лишь его слабое подобие, вылинявшая шкурка, скелет, деформированный ужасом. У меня подкосились ноги, и я вцепилась в край стола, чтобы не упасть.

– Что?! – заорала я в трубку, и мой позвоночник окатило холодной волной. – Что случилось? Что-то с детьми?! Жека, Жека…

– Нет, – прошелестела Жека, и я почти физически ощутила, что она близка к обмороку. – Дети еще в Зеленогорске, на даче. Я приехала одна… Быкадоров. Он здесь, в квартире.

Три года я запрещала себе произносить его имя, оно никогда не всплывало в наших с Жекой разговорах, когда мы простили друг друга. Это было добровольное табу, печать на устах, запрещенные песенки.

– Он здесь, – еще раз произнесла Жека. – Он здесь, и он мертв.

– Ты с ума сошла…

– Сойду, если ты сейчас не приедешь.

– Звони в милицию. Я приеду, звони в милицию…

– Если бы ты видела… Приезжай. Я никуда не буду звонить, пока ты не приедешь.

– Хорошо. Я беру машину. Буду у тебя через полчаса. Ты выдержишь?

– Приезжай…

Я выскочила из «Валхаллы», напрочь забыв об Ингрид-Хильде-Бригитте-Анне-Фриде из шведского консульства и спустя двадцать пять минут была возле Жекиного дома в Купчине. Она ждала меня на скамейке у подъезда, сжавшись в комок. Светлый Жекин сарафан вымок от пота, а лицо – от слез. Она вцепилась в мою руку, больно оцарапав ладонь ногтями.

– Пойдем, – сказала я.

– Нет… Подождем немного. Меня вырвет. Меня уже вырвало.

– Хорошо. А теперь объясни, что произошло. Ты ведь должна была вернуться в пятницу, а сейчас только среда…

– Ты хотела, чтобы я приехала в пятницу?.. Боже, боже… Я сама не знаю… Проснулась сегодня в пять утра. Нет, не проснулась… Села в кровати и поняла, что должна быть в Питере.

– Предчувствие?

– Нет… Нет… Я просто должна была приехать. Представляешь, если бы я вернулась в пятницу с детьми и они бы увидели весь этот ужас…

– Ужас?

– Идем, – сказала Жека, и боль в ладони от ее ногтей стала невыносимой. – Он там. Идем, ты все увидишь сама.

Когда мы вошли в подъезд, решительность сразу же покинула Жеку. Мне пришлось волоком тащить ее по ступеням, она то и дело останавливалась и хваталась за перила. На третьем этаже ее снова вырвало.

– Черт возьми! – Я даже рассердилась на нее. – Держи себя в руках, Жека.

– Посмотрим, как ты будешь держать себя в руках, когда увидишь все это…

В квартиру она так и не зашла, осталась сидеть на лестничной площадке. Устав сражаться с ее страхами, я толкнула дверь и оказалась в прихожей, знакомой до последней мелочи: ботинки Лаврухи-младшего под вешалкой, куртка Катьки-младшей на вешалке, Жекина дубленка, мой плащ, ватник Снегиря…

Я сразу почувствовала запах. Нет, не запах разлагающегося тела, а запах самого Быкадорова. Адскую смесь, в которой первую скрипку играл кузнечик, раздавленный в пальцах. Я пошла на запах, мимо гостиной и детской – в Жекину спальню. Дверь была приоткрыта ровно настолько, насколько Жеке хватило сил приоткрыть ее. С внутренней стороны она была забаррикадирована трюмо, на котором Жека держала кремы от морщин, ватные шарики для снятия макияжа и полуистлевшую коробочку «Коко Шанель».

Я протиснулась в узкую щель и оказалась в спальне.

Запах раздавленного кузнечика стал нестерпимым – в кресле против окна сидел Быкадоров.

Мертвый Быкадоров.

Комната поплыла у меня перед глазами: я видела его черную макушку, схваченную первым хрупким ледком седины (что с тобой, Быкадоров, ты изменил себе, седина так не вяжется со святым Себастьяном), его опущенные плечи, на которых я столько раз бывала распята, как на кресте. Я все еще не решалась взглянуть ему в лицо. Тело – вот что сбило меня с ног: оно не отпускало меня, даже мертвое.

Быкадоров был абсолютно голым. Ничего удивительного, если ты собираешься жить. Но для смерти можно было бы выбрать одежду попристойнее. Я коснулась плеча Быкадорова: оно было холодным, нет – прохладным. Никаких следов насилия, даже постельные баталии обходились ему дороже… Это успокоило меня, и я наконец-то решилась.

Его лицо, совсем незабытое, знакомое до последней поры и трещинки на губах, стало еще красивее. Нет, оно стало дьявольски красивым. Именно – дьявольски: в мертвых глазах поблескивал незнакомый мне потусторонний огонь. Я пошла вслед за этим огнем, по направлению взгляда, и уткнулась в батарею отопления… Нет, в то, что стояло у батареи.

Небольшая доска, старая картина, полустертое изображение.

Мое собственное изображение.

Голый мертвый Быкадоров смотрел на меня.

На секунду мне показалось, что я теряю сознание. Я села на краешек кровати: картина у батареи и тело Быкадорова раздирали меня на части.

Нет, конечно же, это была не я – во всяком случае, сходство было не таким пугающим, как могло показаться на первый взгляд. Только рыжие волосы и овал лица. И еще, пожалуй, глаза и чуть приподнятые кончики губ. Лоб был слишком высок, должно быть, подбрит, как у всех случайных моделей Лукаса Кранаха. Только одно я знала точно: этой вещи никогда не было в нашей жизни, она никогда не принадлежала нам – ни Жекиной квартире, ни моей галерее, ни мастерской Снегиря. Значит, ее принес Быкадоров. Принес, закрылся с ней в комнате, разделся догола и умер, глядя на нее.

Я заставила себя встать с кровати и подойти к окну. И коснуться картины. Она оказалась прохладной – такой же прохладной, как и плечо Быкадорова. Она не принадлежала не только этой квартире, но и этому веку, я сразу же определила это, недаром столько лет меня мурыжили в Академии художеств со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как же она хороша, черт возьми! Даже несмотря на холод, идущий от нее. Я дотронулась до рыжих волос девушки и вскрикнула: мне показалась, что веки ее задрожали. И только тогда мне в нос ударил запах уже начавшей гнить плоти. Я в ужасе обернулась на тело Быкадорова. Еще минуту назад он был совершенен, теперь же я увидела трупные пятна, взрывающие его тело, расползающиеся по нему, как тараканы.

Оставаться в спальне было невыносимо. Я выскочила оттуда, в самый последний момент прихватив доску и с маху закинув ее на стенку, под коробку от радиотелефона «Панасоник», к сломанным роликам Лаврухи-младшего: с подбритым лбом девушки я разберусь потом. Отдышавшись и волевым усилием подавив тошноту, я набрала номер милиции.

Из всей нашей троицы я слыла самой практичной.

* * *

Они не заставили себя долго ждать и приехали почти сразу. Еще до того, как я успела выстроить линию поведения и забрать с площадки Жеку.

Первым в квартиру протиснулся относительно молодой человек со строгим ежиком на голове и такой же строгой вертикальной морщиной между бровями. Казалось, ему совершенно плевать на жару: твидовый пиджак был абсолютно стерилен и даже не морщил под мышками. Следственная бригада занялась телом Быкадорова, а мы с твидовым пиджаком уединились на кухне.

– Капитан Марич. Кирилл Алексеевич, – представился твидовый пиджак.

– Соловьева. Екатерина Мстиславовна, – отчеканила я, с трудом подавляя желание рассказать строгому юноше всю свою биографию.

– Вы обнаружили труп?

– Нет. Труп обнаружила хозяйка.

– А вы не хозяйка?

– Я – подруга хозяйки.

– А где она сама? – Марич приподнял брови.

– На лестнице. Боюсь, она сейчас не в состоянии давать показания.

Марич посмотрел на меня неодобрительно, но оставил мое замечание без комментариев.

– Разберемся, – он щелкнул авторучкой. – Теперь вы. Вам знаком э-э… пострадавший?

– Да, – запираться было бессмысленно. – Его фамилия Быкадоров. Он бывший муж моей подруги.

И твой бывший любовник, Катя Соловьева. Но этого не стоит заносить в протокол.

– Быкадоров. Странная фамилия…

Действительно странная, почему я раньше никогда не думала об этом? Помесь тореадора и быка, которые так и не смогли победить друг друга.

– Значит, труп обнаружила хозяйка. Вы зашли вместе с ней?

– Нет. Она позвонила мне, попросила приехать, сказала, что в квартире… – я сделала паузу, чтобы набрать воздуха, – что в квартире мертвое тело… Тело ее бывшего мужа.

И твоего бывшего любовника, Катя Соловьева. Тело, которое сводило тебя с ума, но этого не стоит заносить в протокол.

– А почему она позвонила вам? Почему сразу не обратилась в органы?

– Она была напугана. – Я старательно подбирала слова, боясь предать Жеку: ведь я уже предала ее один раз. – Представьте себе: вы входите в квартиру и обнаруживаете своего бывшего мужа мертвым… Очевидно, у нее хватило сил только на один звонок, очевидно, ей хотелось, чтобы рядом с ней был близкий человек. Пока весь этот кошмар не закончится.

– Она позвонила, вы приехали и… – Марич принялся грызть колпачок ручки совсем по-детски: в пятом классе я тоже грызла ручку, корпя над математикой.

– …и сразу же позвонила вам, – соврала я.

– А в комнату вы не входили?

– Заглянула. – Если уж начала врать, то ври до конца, только тогда ложь сложится во вдохновенную правдивую партитуру: фаготы, валторны, арфа и большой барабан.

– Значит, заглянули.

– Поняла, что Жека… Евгения, моя подруга, говорит правду, и сразу же позвонила. Вы очень оперативно приехали.

Марич пропустил мою мелкую заискивающую лесть мимо ушей.

– Я так понял, что вашей подруги не было несколько дней.

– Она была с детьми на даче, под Зеленогорском. У нее двое детей. Вернулась сегодня днем… И вот, пожалуйста.

– Это дети э-э… потерпевшего? – Кирилл Алексеевич проявил недюжинную для капитанских звездочек смекалку.

– Да. Но Быкадоров оставил их еще до рождения. Он много лет с ними не живет.

– Как же он попал в квартиру?

Точно так же, как попал в квартиру ко мне, материализовался из воздуха, вот и все. Для тела Быкадорова не было преград, будь то стена панельного дома или кожа влюбленной женщины.

– Должно быть, у него был ключ. – Будет лучше, если я оставлю свое скорбное знание при себе. – Сохранился с прошлых времен.

– У кого еще был ключ от квартиры?

Только у меня и у Лаврухи Снегиря, крестных папы и мамы двойняшек. Теперь крестная мама сидела перед капитаном Маричем, а крестный папа вот уже полтора месяца гнил в Псковской области, на реставрации какого-то храма. Почетная ссылка, если учесть, что до Псковской области Лавруха объездил пол-Европы и три месяца прокантовался в Мексике, изучая монументальное наследие Сикейроса[6]. Сикейроса он терпеть не мог, но души не чаял в Латинской Америке. Именно оттуда он привез все свои баночки и патологическую любовь к латиноамериканцам.

– Ключ был у меня, – сказала я, умолчав о Лаврухе: не стоит впутывать его в эти неприятности. – Он и сейчас у меня.

– Ну да. Вы ведь близкая подруга…

Дверь на кухню приоткрылась, и в проеме дверей показалась лохматая голова.

– Ты сильно удивишься, Кира, но, кажется, это тот самый парень, который наследил у Гольтмана в Павловске. За ним еще пара дел. На него уже была ориентировка.

– Скоро закончите? – Ни один мускул не дрогнул на лице Марича.

– Не можем найти его одежду. Не голым же он сюда ввалился, в самом деле, – пророкотала голова и исчезла.

– Н-да… – Кирилл Алексеевич откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на меня. – Слышали? Не такой уж он безобидный, бывший муж вашей подруги. Вы кем работаете, Катерина Мстиславовна, что-то я запамятовал…

– Запамятовали спросить, – огрызнулась я. – У меня арт-галерея на Васильевском.

– Так-так, картинная галерея. – Ручка Марича зацарапала по бумаге. – Очень интересно. Фамилия Гольтман вам о чем-нибудь говорит?

Единственный Гольтман, которого я знала, золотушный Ося из параллельного класса, счастливый обладатель коллекции марок по экстремальным видам спорта, уже много лет жил в Хайфе.

– Нет. Фамилия Гольтман ни о чем мне не говорит.

– Странно. Вы занимаетесь картинами, у вас галерея, и вы слыхом не слыхивали об Аркадии Аркадьевиче Гольтмане…

Черт возьми, ну конечно же, полгода назад, трясясь в метро, я подсмотрела это имя в газете у соседа по вагону, мрачно читавшего газету. Аркадий Аркадьевич Гольтман был заключен в черную траурную рамку. Друзья и близкие скорбят о безвременной кончине… Крупный коллекционер… Камеи, миниатюры и коллекция живописи барокко…

– Подождите… Это коллекционер, да? Живопись барокко.

– Вот видите. – Марич почти влюбленно посмотрел на меня. – А говорите, что не знаете.

– Но ведь он умер что-то около полугода назад. Я читала некролог.

– Он-то умер, а наследники живы-здоровы. Вернее, наследник. Иосиф Семенович, племянник покойного. Его обокрали неделю назад. Судя по всему, бывший муж вашей подруги принял в краже самое непосредственное участие.

– Я должна воздеть руки к небу? – нагло спросила я, злясь на себя, а еще больше – на Быкадорова. Ну конечно же, мой святой Себастьян был фартовым вором, разве что слепой не заметил бы этого. Только фартовый вор мог легко проникать в чужие квартиры, взламывать чужие сны и без всяких отмычек отпирать сердца влюбленных женщин… А кража магнитолы много лет назад была лишь детской шалостью. Потом Быкадоров подрос и решил заняться чем-то более серьезным и респектабельным.

– Совсем необязательно. Мне бы хотелось посетить вашу картинную галерею. Где, говорите, она находится?

– Васильевский остров, угол Среднего и Шестнадцатой линии. Я бываю там с десяти до пяти, кроме суббот и воскресений. Милости прошу. Может быть, выберете что-нибудь для жены. Или тещи. Если, конечно, вы не стеснены в средствах.

– Увы, – интимно осклабился Марич. – Боюсь, что карман не позволит. Наше единственное богатство – это наши головы.

– Не переживайте, капитан. Бедность не порок.

Марич не нравился мне все больше и больше, я видела этого человека насквозь. Я читала его мысли. Еще бы, похититель произведений искусства и владелица картинной галереи, ночной воришка и дневная сбытчица – премиленькая связка альпинистов, след в след, полное взаимопонимание. Он уже выстроил схему, которой будет придерживаться, это было видно по его глазам и морщинке между бровями.

– А вы занятная девушка, – промурлыкал Кирилл Алексеевич.

– Это вы тоже внесете в протокол?

– Воздержусь. Распишитесь, пожалуйста, – он подсунул мне листок, и я, не глядя, подписала его. – Если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем.

Марич легко поднялся со стула, прошелся по кухне и выглянул в коридор.

– Пригласите хозяйку, – властно приказал он отирающемуся у входной двери участковому. – Она на лестнице.

– Может быть, не стоит? – Попыталась я остановить капитана.

– Что стоит, а что нет, решаю я.

Решаешь ты, черт бы тебя побрал.

Я вышла из кухни со стаканом воды и отправилась на лестницу, где, всеми забытая, все еще сидела Жека. Отстранив неповоротливого участкового, я склонилась над ней.

– Ну, ты как?

– Могло быть и лучше. – Зубы Жеки застучали о край стакана. – Забери меня отсюда… Я не могу…

– Конечно. Вы пока поживете у меня. Ты и Лавруха с Катькой, когда вернутся. Сегодня же позвоним Снегирю… Сейчас с тобой побеседует один хмырь, и мы поедем домой…

Отдав Жеку на растерзание Маричу, я осталась в коридоре. И спустя несколько минут из коротких реплик оперативников воссоздала относительно цельную картину происшедшего.

Быкадоров умер предположительно около полутора суток назад (более точное время установит вскрытие), предположительно от инфаркта (более точную причину установит вскрытие). Никаких следов насильственной смерти. Никаких следов одежды. Ситуация достаточно ясна, дело можно сдавать в архив.

Но никто не знал больше, чем знала я.

Картина, лежащая под коробкой от радиотелефона, рядом со сломанными роликами Лаврухи-младшего. Рыжеволосая девушка, так пугающе похожая на меня.

Я еще могла сказать о картине капитану Маричу, но так и не сделала этого.

Потом я часто спрашивала себя – почему же я не сделала этого? Только ли потому, что капитан сразу же заподозрил в сообщничестве владелицу картинной галереи? Или я просто захотела еще раз взглянуть на подрагивающие веки девушки?..

Как бы то ни было, я промолчала, я передвинула фигуру и сделала второй ход…

* * *

Через четыре часа мы уже были на Васильевском. Капитан Марич, вислоусый участковый у порога квартиры и свора оперативников – весь раскаленный ужас раскаленного июльского дня был позади. Быкадорова отвезли в морг, млеющие от неожиданной причастности к смерти понятые разошлись по домам, а в большой холщовой сумке, между Жекиной ночной рубашкой и пижамкой Катьки-младшей лежала картина. Я сама собирала баулы, совала в них вещи, которые могли бы пригодиться Жеке и ребятам на первое время, – и не нашла ни одной тряпки, принадлежащей Быкадорову. Похоже, он действительно проник в квартиру голым. Это не укладывалось в моей голове, но было не самым странным обстоятельством. Совсем другое беспокоило меня. И это другое требовало от меня бесстрашия. А сейчас слишком жарко для бесстрашия.

Ночью, когда спадет зной, – только тогда я смогу позволить себе быть бесстрашной.

Я волочила за собой вконец измотанную Жеку и думала о Быкадорове. Я любила его, я действительно его любила, я могла бы подтвердить это под любой присягой, не боясь быть уличенной в лжесвидетельстве. Почему же его смерть не произвела на меня никакого впечатления? Даже в смерти какого-нибудь ручного скворца я приняла бы большее участие. Отрывающиеся от блузки пуговицы, сны в ночь с пятницы на субботу, ощетинившиеся от страсти волосы на затылке, вздыбившиеся ресницы, опрокинутые зрачки – порнография ближнего боя, которая попахивала кофейными зернами, – ведь все это было со мной. Ради него я предавала и готова была предать еще не раз, только бы окунуться в его тело. И вот теперь он мертв – и это не имеет для меня никакого значения.

Я свободна.

Впервые за последние шесть лет я поняла, что свободна. Ключи от одиночной камеры моих страстей все это время находились в бездонных карманах Быкадорова. Теперь тюремщик мертв, и я могу выйти на свободу.

В ближайшем ночнике с прозаическим названием «Костыль» мы купили литровую бутылку водки и банку херсонских килек в томате – последний салют мужу, отцу и любовнику, прощальный залп из тридцати трех стволов: Быкадоров оценил бы этот жест.

После второй рюмки Жека разрыдалась, а после четвертой я попросила у нее прощения.

– Ну вот, – сказала мне Жека. – Вот мы и освободились.

Судя по всему, ее одиночная камера находилась рядом с моей.

– Я люблю тебя, Катька… И дети тебя любят. Обещай мне, что ты никогда о нем не вспомнишь.

– Я уже обещала тебе… Три года назад.

– Да… А теперь пообещай еще раз.

Я еще раз пообещала, уложила вдрызг пьяную Жеку в кровать и отправилась звонить Снегирю в Опочку Псковской области. Он сунул мне номер телефона на вокзале, когда мы с Жекой провожали его. Я не думала, что мне придется воспользоваться этим телефоном, – много чести для Снегиря. И вот теперь я накручиваю диск, чтобы сообщить ему о смерти «Святого Себастьяна».

Сонный Лавруха не сразу понял, о чем я говорю ему, но, когда понял, среагировал мгновенно:

– Сукин сын! Интересно, почему он приперся к Жеке, а не к тебе? Ведь ты же была последней в списке… Младшей любимой женой.

– Думаю, что последней была далеко не я, но сейчас это не имеет никакого значения. Когда ты сможешь приехать?

– Когда?..

Я представила себе, как Лавруха в раздумье почесывает теплую от сна и еще плохо соображающую задницу.

– Приезжай, Жеке нужен курс реабилитации.

– А тебе?

– Я в порядке.

– Подозревал, что все искусствоведы – бездушные циники… Ладно, в ближайшие три дня объявлюсь.

– Два, – поправила Лавруху я.

– Хорошо, – зевнул он и отключился.

Положив трубку, я прикрыла спящую Жеку простыней. Два часа, огрызок белой ночи, ни то, ни се, – но самое время для бесстрашия. Холщовая сумка с картиной, слишком уж небрежно брошенная в прихожей, манила меня. Я с трудом поборола искушение, допила остатки водки, вернулась в комнату, устроилась в Жекиных ногах.

И заснула.

А проснулась оттого, что в коридоре отчаянно выл Пупик, а Жека отчаянно трясла меня за плечо.

– Катька, – придушенным голосом прошептала Жека. – Чего это он, Катька?

– Не знаю… Кошку хочет, – брякнула я первое, что пришло на ум.

– Какую кошку, он же кастрат!..

– Мало ли, может, фантомные боли…

– Пойди успокой его, Катька. Иначе я с ума сойду… Господи, голова раскалывается…

За плотно прикрытой стеклянной дверью бродили предрассветные тени, предрассветные шорохи и вздохи. Я вдруг вспомнила девушку с картины – мгновенный взмах ее ресниц – взмах, который легко мог переполошить стаю голубей и заставить их подняться в бледное небо…

– Катька!.. Уйми его, пожалуйста.

Все еще плохо соображая, я отправилась в коридор.

Пупик сидел возле сумки и издавал горлом утробные звуки. Я погладила его по спине.

– Какого черта, Пупий Саллюстий Муциан?!

Кот сразу же перестал ныть и уставился на меня.

– Идем, задам тебе корму, раз уж проснулась… Гад ты, Пупик!

На кухне я призывно потрясла коробкой с сухим кормом, но Пупик даже не подумал выдвинуться в сторону своего блюдца. Он по-прежнему сидел в коридоре и вертел головой – в мою сторону и в сторону сумки. Он выбирал и никак не мог сделать выбор.

Давно пора это сделать.

Присев рядом с Пупиком, я открыла сумку, вытащила пижаму Катьки-младшей и коснулась рукой картины. И тотчас же отдернула пальцы.

Поверхность картины была живой.

Прохладной и податливой, как кожа. Как плечо Быкадорова, о котором я поклялась не вспоминать до конца дней своих.

Похоже, нужно убираться из этого города, где даже ночи толком не бывает: так, стоячая вода в каналах, потерянные души в колодцах дворов и выщербленный парапет…

Пупик неожиданно успокоился, переложив всю ответственность на меня, и, тряся хвостом, отправился к своим сухарям. Я же, здраво рассудив, что картина может подождать до утра, вернулась в комнату и снова улеглась в Жекиных ногах. Спать больше не хотелось, и я принялась размышлять о событиях вчерашнего дня. Стройной картины не получилось, а вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов.

Почему Быкадоров отправился умирать к Жеке?

Почему он сидел в кресле совершенно голый и где одежда, в которой он пришел?

Откуда эта картина? Здесь я поставила осторожный плюс, воспользовавшись информацией, которую получила от Марича: скорее всего Быкадоров просто умыкнул ее.

Кто эта девушка?

Он умер от инфаркта, пышущий здоровьем Быкадоров. Вряд ли он вообще знал, где у него сердце, да и все остальное тоже: никаких изъянов, не организм, а коллекция безупречно работающих узлов и соединений. И все же он умер. Почему?

И почему он смотрел на картину, когда сердце отказало ему? Или сердце отказало Быкадорову, потому что он смотрел на картину?

Я поежилась, но тотчас же заставила себя вспомнить о собственной практичности. Я не дам вовлечь себя в мистическую бойню, я буду обороняться всеми доступными мне средствами. И все же, все же… Мертвый Быкадоров был совершенен, когда я нашла его. Он, казавшийся восхитительно живым, собственноручно сопроводил меня к картине, следуя всем указателям. Он сам был указателем. И как только я обнаружила рыжеволосую девушку у батареи, его миссия была выполнена. Смерть вернулась к своим обязанностям, и тело Быкадорова стало расползаться на глазах.

Кого он ждал? Кого хотели увидеть его мертвые глаза? И почему он придвинул к двери трюмо? Не для того же, в самом деле, чтобы защититься от кого-то. Хлипкое трюмо – слишком ненадежная преграда, даже Жека легко с ним справилась…

Ненавижу этот город. Ненавижу ночные смутные мысли.

С моей холодной рассудительностью нужно переквалифицироваться в алеуты и осесть где-нибудь на Аляске.

…Жека разбудила меня в час. В руках она держала доску.

– Откуда это? – спросила она.

– Из твоей квартиры. Она лежала на стенке, вот я ее и прихватила.

– Это не моя картина.

– Понятное дело, не твоя. Стиль не тот. Слишком мрачно для такой светлой личности, как ты.

– Прекрати издеваться! Откуда эта картина?

– Не знаю. Она стояла в комнате, когда я нашла Быка… – вспомнив о клятве, я умолкла.

– Почему ты ее не отдала?!

– Не знаю, – честно призналась я.

– Потому что она похожа на тебя, да?

– Ты тоже это заметила?

– Любой бы заметил! – В блекло-голубых глазах Жеки промелькнула некрасиво состарившаяся ревность. – Является в мой дом с твоим портретом и подыхает. А мне – расхлебывай.

– Жека, Жека! О чем ты говоришь? В любом случае – это не мой портрет… Доске не меньше двухсот лет. Это так, навскидку. Я думаю, даже больше.

– Правда? – Жека успокоилась и принялась рассматривать картину. Я присоединилась к ней. Несколько минут мы глазели на доску в полном молчании.

Теперь, при свете дня, портрет больше не производил мистического впечатления. Отличная работа старого мастера, только и всего. Или более поздняя стилизация под старых мастеров, но тоже отличная. Едва заметные брови девушки были удивленно приподняты, а глаза – широко распахнуты. Солнечный луч упал на картину, и в глазах девушки вдруг мелькнул тот самый потусторонний огонь, который я уже видела в застывших глазах Быкадорова.

– Что скажешь? – тихо спросила я у Жеки.

– Знаешь, мне кажется, что это очень ценная картина. Только я к ней не подойду…

– О господи! – Я придвинулась к картине и принялась сосредоточенно изучать ее поверхность. – Меньше нужно Стивена Кинга читать. Тем более на ночь.

Никаких следов подписи; ничего, что указывало бы на авторство. Фигура девушки была скрыта белой мантией, сквозь огненно-рыжие волосы проглядывали крошечные стилизованные звезды – я насчитала их двенадцать. В правом нижнем углу картины, почти скрытый складками мантии, покоился лунный серп. Его пересекала полустертая латинская надпись: мне удалось разобрать только несколько слов: «…amica mea, et macula non…» Я развернула доску: тыльная поверхность была размашисто закрашена маслом. Толстый слой краски так потемнел от времени, что определить ее истинный цвет было невозможно.

– Что ты собираешься с ней делать? – спросила у меня Жека.

– Для начала дождемся Лавруху. Он ведь у нас крупный специалист по реставрационным работам. Определим, что это за картина и кому она принадлежит. А потом видно будет.

– Ты авантюристка. – Жека завистливо вздохнула. – И кончишь жизнь в Крестах. Учти, если твоя задница запылает, я от тебя отрекусь. Мне еще надо детей на ноги поставить… Ты ведь не хочешь ее присвоить, Катька?

– Конечно, нет. Просто…

Договорить я не успела. За окном раздался страшный грохот и чихание мотора. Это чихание я отличила бы от тысяч других: во двор торжественно въехал старенький снегиревский «Москвич».

* * *

Снегирь ввалился в квартиру с целым коробом давленой земляники и бутылью мутного самогона. От него за версту несло сухими сосновыми иголками, смолой и олифой. Русые пряди Лаврухи выгорели, а лицо приобрело кирпичный оттенок.

– Ну, как вы здесь, бедные мои сиротки? – зычно спросил он, сгребая нас в охапку.

– Отвратительно, – пропищала Жека.

– А где мальцы? Я им подарочки привез.

Снегирь, обожавший Лавруху-младшего, заваливал его подарками – глупыми и совершенно ни к чему не применимыми: керамическими свистульками (мини-козлы, произведенные все тем же Адиком Ованесовым), беличьими кистями и тюбиками с красками. Верхом изобретательности Снегиря был выточенный из дерева пистолет, который был отвергнут Лаврухой-младшим по причине морально устаревшей конструкции.

– У нас для тебя тоже подарочек, – сказала я Снегирю.

– Я в курсе. Ну что ж, как говорится, ничто не вечно под луной. Выпьем по этому поводу, девки!

– Подожди. Сначала ты должен посмотреть на одну вещицу… – Я взяла Лавруху за руку и отправилась с ним в комнату, где стояла картина.

Она произвела на Снегиря совершенно убийственное впечатление. Несколько минут Снегирь вертел головой, переводя взгляд с меня на рыжеволосую девушку.

– Что скажешь?

– Фантастика! – Снегирь шумно вздохнул и тряхнул выгоревшими волосами. – Вот и не верь после этого в переселение душ.

– Оставим портретное сходство. Что ты скажешь о картине?

Лавруха осторожно взял доску в руки и пристроился возле окна.

– Откуда она у вас? – спросил наконец он.

– Это имеет значение?

– Думаю, да. – Лавруха поцокал языком.

– Он ее принес. – Жека старательно избегала имени Быкадорова. – Катька нашла картину рядом с ним.

– А он где ее взял?

– Теперь не спросишь, – вздохнула Жека.

– А ты что о ней думаешь, искусствовед хренов? – обратился Лавруха ко мне.

– Ну, не знаю… Судя по манере письма – очень поздняя немецкая готика. Или кто-то из голландцев. Или более поздняя удачная стилизация.

– Да ты с ума сошла! – возмутилась чересчур восприимчивая к красоте Жека. – Какая стилизация? Я такого даже у Кранаха не видела… Это же настоящий шедевр…

– Слышишь, Катька! – Лавруха подмигнул мне. – Ты у нас шедевр. Выйдешь за меня замуж?

– Скотина ты, Снегирь, – надулась Жека. – Ты же мне предлагал! Еще в мае, забыл, что ли?

– Девки, я вас обеих люблю. Предлагаю жить гаремом. Тем более что евнух у нас уже есть. – Лавруха погладил Пупика, взобравшегося к нему на колени.

Я даже не успела удивиться этому (Пупик не особенно жаловал Снегиря), когда поняла, что вовсе не Лавруха интересовал моего кота: картина, вот что влекло его. Почище валерьянки и псевдомясных шариков. Вернее, девушка, изображенная на картине. Пупик выгнул спину и потерся о доску.

– И ты туда же, ценитель! – Лавруха покачал головой и снова уставился на картину. – А в общем Жека права: это действительно шедевр.

– Я засяду за каталоги. А ты проведи спектральный анализ, – сказала я Лаврухе. – Может быть, удастся установить время написания. И потом, эта надпись… Стоит сфотографировать картину в инфракрасных лучах. Глядишь, и автор всплывет. Ты же реставратор, Лавруха, у тебя связи.

– Ты знаешь, сколько все это будет стоить? Учти, у меня только две пары штанов…

– Я почти продала твое «Зимнее утро», – обнадежила я Лавруху.

– И кто этот сумасшедший? – Лавруха шарил глазами по картине, он вовсе не собирался с ней расставаться.

– Не сумасшедший, а сумасшедшая. Шведка из консульства.

– Что ты говоришь! Хорошенькая?

– Где ты видел хорошеньких шведок, скажи мне на милость!

Только сейчас я вспомнила о вчерашней несостоявшейся покупке; нужно отзвониться белокурой бестии, проблеять что-то типа «sorry» и все-таки втюхать «Зимнее утро», пока не спала жара. Мы получим хоть какие-то деньги для работы над доской, а там видно будет.

Я поделилась с Лаврухой своими планами относительно картины, но тут снова вмешалась Жека:

– Лучше будет, если вы все-таки скажете о ней этому капитану… А вдруг она краденая?

В том, что она была краденой, я не сомневалась ни секунды. Покойный А. А. Гольтман дышал мне в спину. Но расстаться с картиной вот так, за здорово живешь, даже не попытавшись ничего узнать о ней, я просто не могла. И потом, это удивительное портретное сходство… Почему рыжеволосая женщина так похожа на меня? Все эти «почему» позвякивали, как китайские колокольчики на сквозняке.

– Никто не собирается ее присваивать, Жека. Такую вещь просто нельзя присвоить. Но выяснить, что это такое, мы просто обязаны.

– Я в этом не участвую. И вообще возвращаюсь на дачу, к детям. У меня нервный стресс.

– Сделаем так, Евгения. – Наш единственный мужчина оторвался наконец от доски и взял бразды правления в свои руки. – Сейчас я отвезу тебя в Зеленогорск, потом займусь картиной.

– А я попытаюсь выцепить фрекен, – весело закончила я и повернулась к Лаврухе: – Ты не против, если мы вобьем в эту рыжую прелестницу твой гонорар?

– Ты ведь и так все уже решила, Кэт.

– Авантюристка, – снова заклеймила меня Жека.

…Проводив Жеку и Снегиря до машины, я вернулась домой и набрала номер шведки. Буря и натиск, вот что срабатывает в таких случаях. Плачущим голосом, который делал мой английский неотразимым, я сообщила атташе по культуре, что трагические обстоятельства помешали мне продать картину вчера, но если фрекен не возражает и все еще готова…

Фрекен не возражала. Она все еще была готова.