1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Philaubooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

- Texte révisé suivi de repères chronologiques.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

L’Enfant de volupté

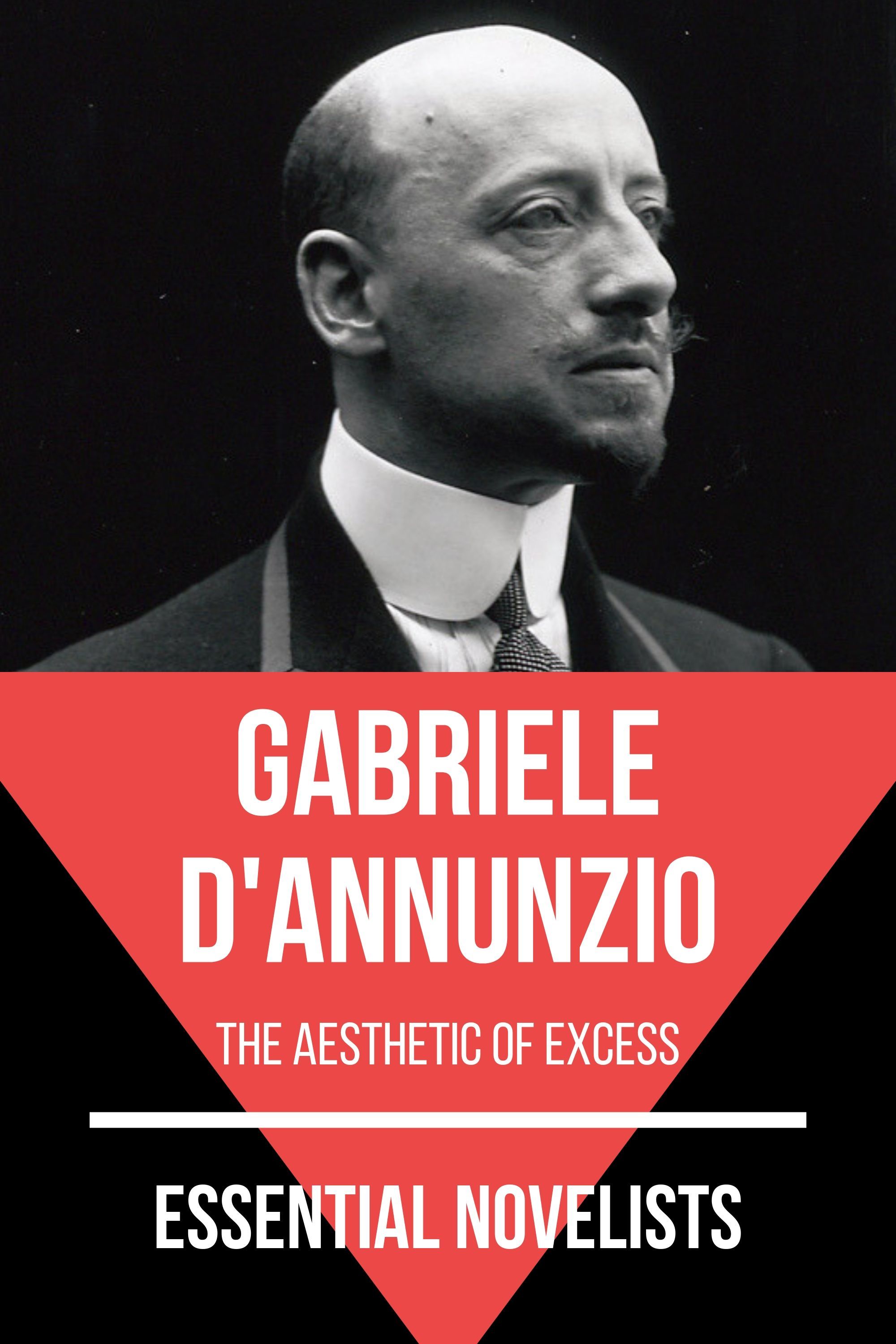

Gabriele D'Annunzio

Traduction parGeorges Hérelle

philaubooks

Copyright © 2020 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.

ISBN : 979-10-372-0223-9

Table des matières

LIVRE I

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

LIVRE II

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

LIVRE III

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

LIVRE IV

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Repères chronologiques

LIVRE I

1

Le mercredi de chaque semaine, André Sperelli avait son couvert mis à la table de sa cousine la marquise d’Ateleta.

Les salons de la marquise, au palais Roccagiovine, étaient très fréquentés. Elle attirait surtout par sa gaieté spirituelle, par la liberté de ses saillies, par son infatigable sourire. Les traits fleuris de son visage rappelaient certains profils de femmes dans les dessins de Moreau le jeune et dans les vignettes de Gravelot. Ses manières, ses goûts, ses façons de s’habiller avaient quelque chose de pompadour ; et elle y mettait même un peu d’affectation, tentée par la ressemblance singulière qui lui donnait un air de famille avec la favorite de Louis XV.

Un mardi soir, dans une loge du théâtre Valle, elle avait dit en riant à son cousin :

– Viens demain sans faute, André. Il y a parmi nos invités une personne intéressante, que dis-je ? fatale. Hélène Muti, veuve du duc de Scerni. Prémunis-toi contre le maléfice... Tu es dans un moment de faiblesse.

Et il avait répondu en riant :

– Si tu me le permets, ma cousine, je viendrai sans armes ; que dis-je ? avec un air de victime. Cet air est un appeau dont j’use depuis bien des soirs, inutilement, hélas !

– Le sacrifice est prochain.

– La victime est prête.

Le lendemain soir, André vint au palais Roccagiovine quelques minutes plus tôt que d’habitude, avec un merveilleux gardénia à la boutonnière et une vague inquiétude au fond de l’âme. Son coupé s’arrêta devant le porche ; car l’allée était déjà prise par une autre voiture, de laquelle une dame descendait. Les livrées, les chevaux, tout le cérémonial de cette descente portaient la marque d’une grande maison. Le comte entrevit une silhouette haute et svelte, une coiffure étoilée de diamants, un petit pied qui se posa sur la marche. Puis, pendant qu’il montait l’escalier, il put voir la dame de dos.

Elle montait devant lui, lentement, mollement, avec une sorte de rythme. Son manteau, doublé d’une fourrure aussi neigeuse que le duvet des cygnes, n’était plus maintenu par l’agrafe et lui glissait autour du buste, en laissant les épaules découvertes. Ces épaules émergeaient, pâles comme l’ivoire poli, divisées par un sillon délicat ; et les omoplates se perdaient sous les dentelles du corsage avec je ne sais quelle fuyante et douce inflexion d’ailes. Sur les épaules, le cou s’épanouissait, agile et arrondi ; et les cheveux, tordus en spirale, repliés depuis la nuque jusqu’au sommet de la tête, y formaient un nœud sous la morsure des épingles gemmées.

Cette Harmonieuse ascension de la dame inconnue donnait aux yeux du jeune homme un si vif plaisir que, pour admirer, il s’arrêta un instant au premier palier. La traîne faisait sur les marches un grand froufrou. Le domestique marchait derrière, non pas dans la piste du tapis rouge où avait marché sa maîtresse, mais sur le côté, le long de la muraille, avec une gravité irréprochable. Et le contraste entre cette magnifique créature et ce rigide automate était fort bizarre. André sourit.

Dans l’antichambre, pendant que le domestique prenait le manteau, la dame jeta un rapide regard au jeune homme qui entrait. Celui-ci entendit annoncer :

– Son Excellence la duchesse de Scerni ! Aussitôt après :

– Monsieur le comte Sperelli-Fieschi d’Ugenta ! Et il lui plut que son nom eût été prononcé tout contre le nom de cette femme.

Déjà se trouvaient au salon le marquis et la marquise d’Ateleta, le baron et la baronne d’Isola, don Philippe del Monte. Le feu flambait dans l’âtre ; quelques divans étaient disposés à portée de la chaleur ; quatre bananiers étalaient sur les dossiers bas leurs larges feuilles veinées de sang.

La marquise vint à la rencontre des arrivants et leur dit avec son beau sourire inextinguible :

– Le hasard aimable rend inutile de vous présenter l’un à l’autre. Mon cousin Sperelli, inclinez-vous devant la divine Hélène.

André s’inclina profondément. La duchesse lui offrit la main avec un geste plein de grâce, en le regardant au fond des yeux.

– Je suis très heureuse de vous voir, monsieur. J’ai beaucoup entendu parler de vous à Lucerne, l’été passé, par un de vos amis, Jules Musellaro. J’étais, je le confesse, un peu curieuse... Musellaro m’a même donné à lire votre très précieuse Fable d’Hermaphrodite, et il m’a offert votre eau-forte du Sommeil, une épreuve avant la lettre, un trésor. Vous avez en moi une fervente admiratrice, ne l’oubliez pas.

Elle parlait avec de petites pauses. Elle avait la voix si insinuante que cela donnait presque la sensation d’une caresse charnelle ; et elle avait ce regard involontairement amoureux et voluptueux qui trouble tous les hommes et allume soudain leurs désirs.

On annonça :

– Monsieur le chevalier Sakumi!

Et le huitième et dernier convive apparut.

C’était un secrétaire de la légation japonaise, petit de taille, jaunâtre, avec des pommettes saillantes, avec des yeux longs et obliques, injectés de sang, battus sans cesse par les paupières. Il avait le corps trop gros pour ses jambes trop grêles ; et il marchait la pointe des pieds en dedans, comme si une ceinture lui eût comprimé les hanches. Les basques de son habit étaient trop larges ; son pantalon faisait une quantité de plis ; sa cravate portait les marques très visibles d’une main inexpérimentée. On aurait dit un daïmio tiré hors d’une de ces armures de fer et de laque semblables à des carapaces de crustacés monstrueux, puis fourré dans les nippes d’un maître d’hôtel occidental. Mais, malgré sa gaucherie, il avait une expression malicieuse, une sorte de finesse ironique dans les angles de la bouche.

Au milieu du salon, il s’inclina. Son gibus lui tomba des mains.

La baronne d’Isola, une blonde mignonne au front tout couvert de boucles frisées, gracieuse et grimacière comme un jeune singe, dit de sa voix flûtée :

– Venez ici, Sakumi ; ici, près de moi !

Le chevalier japonais s’avançait en multipliant les sourires et les révérences.

– Verrons-nous ce soir la princesse Issé ? lui demanda Françoise d’ Ateleta, qui se plaisait à réunir dans ses salons les échantillons les plus bizarres des colonies exotiques de Rome, par amour pour la variété pittoresque.

L’Asiatique répondit dans une langue barbare, à peine intelligible, mêlée d’anglais, de français et d’italien.

Il y eut un moment où tout le monde parlait. C’était comme un chœur d’où s’élançaient de temps à autre, pareils à des gerbes d’argent, les rires frais de la marquise.

– Certainement, je vous ai déjà vue ; je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais certainement je vous ai vue, disait André Sperelli à la duchesse, debout devant elle. Dans l’escalier, tandis que je vous regardais monter, un souvenir indistinct s’élevait de ma mémoire, quelque chose qui prenait forme suivant le rythme de votre ascension, comme une image qui naîtrait d’un air de musique... Je n’ai pas réussi à tirer ce souvenir au clair ; mais, lorsque vous vous êtes retournée, j’ai senti que votre profil répondait incontestablement à cette image. Ce ne pouvait être une divination ; c’était donc un obscur phénomène de la mémoire. Certainement, je vous ai vue déjà. Qui sait ? Peut-être dans un songe, peut-être dans une création d’art, peut-être aussi dans un monde différent... dans une existence antérieure...

En prononçant cette dernière phrase, trop sentimentale et trop banale, il se mit à rire franchement, comme pour prévenir un sourire incrédule ou ironique. Hélène, au contraire, resta grave. « Écoutait-elle, ou pensait-elle à autre chose ? Acceptait-elle ce genre de discours, ou voulait-elle, par cette gravité, se divertir à ses dépens ? Entendait-elle favoriser l’œuvre de séduction qu’il avait engagée avec tant de soin, ou s’enfermait-elle dans l’indifférence et dans le mutisme insouciant ? Bref, était-elle ou non une femme inexpugnable pour lui ?... » André, perplexe, interrogeait le mystère. Tous ceux qui ont l’habitude de la séduction, les téméraires surtout, connaissent bien cette perplexité que certaines femmes excitent en se taisant.

Un domestique ouvrit la grande porte qui faisait communiquer le salon avec la salle à manger.

La marquise mit son bras sous celui de Philippe del Monte et donna l’exemple. Les autres suivirent. — Allons, dit Hélène.

André crut remarquer qu’elle s’appuyait sur son bras avec un peu d’abandon. « N’était-ce pas une illusion de son désir ? Peut-être... » Il restait en suspens, dans le doute ; mais, à chaque seconde qui passait, il se sentait conquis plus intimement par la douce magie ; à chaque seconde grandissait son désir anxieux de pénétrer l’âme de cette femme.

– Ici, mon cousin, dit Françoise en lui désignant une place à l’un des bouts de la table ovale.

Il était placé entre le baron d’Isola et la duchesse de Scerni, avec le chevalier Sakumi en face. Sakumi était entre la baronne d’Isola et Philippe del Monte. Le marquis et la marquise occupaient les places d’honneur. Sur la nappe scintillaient les porcelaines, l’argenterie, les cristaux, les fleurs.

Très peu de femmes pouvaient rivaliser avec la marquise d’Ateleta dans l’art de donner à dîner. Elle mettait plus de soins à la préparation d’un menu qu’à celle d’une toilette. Son goût exquis se révélait dans les moindres choses, et elle était la souveraine arbitre des élégances de la table. Ses fantaisies et ses raffinements se propageaient chez toute la noblesse romaine. Cet hiver-là, elle avait introduit la mode des chaînes de fleurs suspendues d’un bout à l’autre entre les grands candélabres, et aussi la mode du grêle vase de Murano, laiteux et changeant comme l’opale, garni d’une seule orchidée et placé devant chaque convive parmi la rangée des verres.

– Fleur diabolique, dit Hélène Muti en prenant le vase et en examinant de près l’orchidée sanglante et difforme.

Elle avait la voix si richement timbrée que même les paroles les plus communes et les phrases les plus banales semblaient prendre dans sa bouche un mystérieux accent et une grâce nouvelle. Tel ce roi de Phrygie qui changeait en or tout ce que sa main touchait.

– Fleur symbolique entre vos doigts, murmura André en regardant la dame qui, dans celte attitude, était belle jusqu’au prodige.

Elle portait une robe d’un bleu très pâle, semée de points d’argent, qui chatoyait sous d’anciennes dentelles de Burano, blanches d’une blancheur indéfinissable, avec une nuance fauve légère, si légère qu’à peine était-elle perceptible. La fleur presque monstrueuse, qu’on aurait cru produite par un maléfice, ondulait sur sa tige hors de ce tube frêle que l’artisan devait avoir façonné d’un souffle dans une gemme liquide.

– Mais je préfère les roses, dit Hélène en reposant l’orchidée avec un geste de répulsion qui contredisait le mouvement de curiosité qu’elle avait eu d’abord.

Et elle prit part à la conversation générale. Françoise parlait de la dernière réception à l’ambassade d’Autriche.

– Vous avez vu madame de Cahen ? lui demanda Hélène. Elle avait un costume de tulle jaune bariolé d’une multitude de colibris avec des yeux de rubis. Une magnifique volière dansante... Et lady Ouless, vous l’avez vue ? Elle avait une jupe en tarlatane blanche toute bigarrée d’algues marines et de poissons rouges, et, par-dessus les algues et les poissons, une autre jupe en tarlatane vert de mer. Vous l’avez vue ? Un aquarium du plus bel effet...

Et, après ces petites médisances, elle riait d’un rire cordial qui lui mettait un tremblement léger au bas du menton et aux narines.

Devant cette volubilité incompréhensible, André restait encore dans le doute. Ces choses frivoles ou malignes sortaient des mêmes lèvres qui, tout à l’heure, en prononçant une phrase très simple, l’avaient troublé jusqu’au fond ; elles sortaient de la même bouche qui, tout à l’heure, silencieuse, lui avait paru la bouche de la Méduse de Léonard, cette humaine fleur de l’âme rendue divine par le feu de la passion et par l’angoisse de la mort. « Quelle était donc l’essence véritable de cette créature ? Avait-elle perception et conscience de sa métamorphose incessante, ou restait-elle impénétrable à elle-même et exclue de son propre mystère ? Dans ses expressions et dans ses manifestations, combien entrait-il d’artifice et combien de spontanéité ? » Un besoin de connaître le tourmentait jusque dans la délectation répandue en lui par le voisinage de cette femme qu’il commençait à aimer. « Ne valait-il pas mieux, au contraire, s’abandonner ingénument à la douceur première et ineffable de l’amour, naissant ? » Il vit Hélène faire le geste de mouiller ses lèvres dans un vin blond comme un miel liquide. Il choisit parmi les verres celui où le domestique avait versé un vin semblable, et il but en même temps qu’elle. Tous deux reposèrent ensemble sur la nappe le verre de cristal. La simultanéité de l’acte fit qu’ils se tournèrent l’un vers l’autre. Et ce regard les enflamma tous deux beaucoup plus que la gorgée de vin.

– Vous ne parlez pas ? lui dit Hélène, avec une affectation de légèreté qui altérait un peu sa voix. Vous avez pourtant la réputation d’être un causeur exquis... Allons, réveillez-vous !

– Oh ! mon cousin, mon cousin ! s’écria Françoise avec un air de commisération, tandis que Philippe del Monte lui murmurait quelque chose à l’oreille.

André se mit à rire.

– Chevalier Sakumi, c’est nous qui sommes taciturnes. Réveillons-nous !

Les longs yeux de l’Asiatique pétillèrent de malice, plus rouges encore sur la rougeur sombre que les vins lui allumaient aux pommettes. Jusqu’alors il avait regardé la duchesse de Scerni avec l’expression extatique d’un bonze en présence de la divinité. Sa large face, qui semblait sortie d’une page classique d’O-kousai, le grand imagier humoriste, rougeoyait entre les chaînes de fleurs, comme une lune d’août.

– Sakumi est amoureux, reprit André à voix basse, en se penchant vers Hélène.

– De qui ?

– De vous. Vous ne vous en êtes point encore aperçue ?

– Non.

– Regardez-le.

Hélène tourna la tête. Et l’amoureuse contemplation du daïmio travesti appela soudain sur ses lèvres un rire si peu dissimulé que le Japonais en reçut une blessure et en garda une humiliation visible.

– Tenez ! dit-elle pour le dédommager, en détachant de la guirlande un camélia blanc qu’elle jeta à l’envoyé du Soleil-Levant. Trouvez une comparaison à ma louange.

L’Asiatique porta le camélia à ses lèvres avec un geste comique de dévotion.

– Ah ! ah ! Sakumi, dit la petite baronne d’Isola, vous m’êtes infidèle !

Il balbutia quelques mots, le visage de plus en plus allumé. Tous riaient sans se contraindre, comme si cet étranger n’eût été invité que pour fournir aux autres un sujet d’amusement. André se tourna en riant vers Hélène.

Elle, la tête relevée et même un peu rejetée en arrière, regardait furtivement le jeune homme, les paupières mi-closes, avec un de ces indescriptibles regards féminins qui semblent absorber, je dirais presque boire, tout ce qu’il y a en l’homme préféré de plus aimable, de plus désirable, de plus délectable, tout ce qui a réveillé chez la femme cette exaltation de l’instinct sexuel, où la passion prend son principe. Ses cils très longs voilaient l’iris incliné vers l’angle de l’orbite ; et le blanc de ses yeux nageait dans une sorte de lumière liquide, un peu azurée ; un tremblement presque imperceptible remuait sa lèvre inférieure. Le rayon de son regard semblait aller à la bouche d’André comme à une douce proie.

Cette bouche, en effet, avait séduit Hélène. Pure de forme, ardente de couleur, gonflée de sensualité, un peu cruelle d’expression lorsqu’il la tenait fermée, cette bouche juvénile rappelait, par une ressemblance singulière, le portrait de ce gentilhomme inconnu qui se trouve à la galerie Borghèse, profonde et mystérieuse œuvre d’art où les imaginations fascinées ont cru reconnaître l’image du divin César Borgia peinte par le divin Sonzio. Lorsque les lèvres s’ouvraient au sourire, cette expression s’enfuyait ; et les dents blanches, carrées, égales, d’une pureté extraordinaire, illuminaient une bouche aussi fraîche et joyeuse que celle d’un enfant.

Dès qu’André se retourna, Hélène retira son regard, mais pas assez vite pour que le jeune homme n’en surprît point l’éclair. Et il en eut une joie si forte qu’il sentit une flamme lui monter aux joues.

« Elle me veut ! Elle me veut ! » pensa-t-il, exultant, sûr d’avoir déjà conquis cette rare créature. Et il pensa encore : « C’est une volupté jamais éprouvée »

Autour d’eux, la conversation s’animait. Hélène lui demanda :

– Vous resterez à Rome tout l’hiver ?

– Tout l’hiver, et plus encore, répondit André, à qui cette simple question parut envelopper une promesse d’amour.

– Vous y avez donc une installation ?

– Oui, palais Zuccari : domus aurea.

– À la Trinité des Monts ? Que vous êtes heureux !

– Pourquoi heureux ?

– Parce que vous habitez un lieu que j’aime.

– On y trouve, n’est-ce pas ? recueillie comme une essence dans un vase, toute la souveraine douceur de Rome.

– C’est vrai. Entre l’obélisque de la Trinité et la colonne de la Conception, j’ai suspendu en ex-voto mon cœur catholique et païen

Elle rit de sa phrase. Il avait un madrigal sur les lèvres au sujet de ce cœur suspendu ; mais il ne le prononça point, car il lui déplaisait de prolonger le dialogue sur ce ton faux et léger et de gâter ainsi son intime jouissance. Il se tut.

Elle resta un instant pensive. Puis elle rentra dans la conversation générale avec une vivacité plus grande encore, prodiguant les saillies et les rires, faisant scintiller ses dents et ses mots. Françoise médisait un peu de la princesse de Ferentino, non sans finesse, en faisant allusion à une récente et scabreuse aventure.

– À propos, la princesse annonce pour l’Épiphanie une seconde vente de charité, dit le baron d’Isola. Vous n’en savez rien encore ?

– Je suis dame patronnesse, répliqua Hélène Muti.

– Et vous êtes une patronnesse précieuse, dit Philippe ciel Monte, un homme sur la quarantaine, presque entièrement chauve, subtil aiguiseur d’épigrammes, avec une sorte de masque socratique où l’œil droit, toujours en mouvement, scintillait de mille expressions diverses, tandis que l’œil gauche restait toujours immobile et presque vitrifié sous le monocle, comme si l’un lui eût servi pour exprimer et l’autre pour voir. À la vente de mai, vous avez reçu une pluie d’or.

– Oh ! la vente de mai ! Quelle folie ! s’écria la marquise d’Ateleta.

Les domestiques versaient le Champagne frappé. Elle ajouta :

– Tu te rappelles, Hélène ? Nos boutiques étaient voisines.

– Cinq louis pour une gorgée ! Cinq louis pour une bouchée ! se mit à crier Philippe del Monte, en imitant plaisamment la voix d’un crieur.

Hélène Muti et la marquise riaient.

– Oui, oui, c’est vrai. Vous faisiez le boniment, Philippe, dit Françoise. Quel malheur que tu n’aies pas été là, mon cousin ! Pour cinq louis, tu aurais mangé un fruit où j’aurais d’abord imprimé mes dents ; et, pour cinq autres louis, Hélène t’aurait fait boire du Champagne dans le creux de sa main.

– Quel scandale ! interrompit la baronne d’Isola avec une petite grimace d’horreur.

– Oh ! Mary ! et toi, est-ce que tu ne vendais pas aussi pour cinq louis des cigarettes que tu venais d’allumer en les mouillant beaucoup ? dit Françoise qui riait toujours.

La marquise reprit, sentencieusement :

– Toute œuvre de charité est sainte. Moi, à force de mordre dans les fruits, j’ai récolté environ deux cents louis.

– Et vous ? demanda André Sperelli à Hélène, en faisant un pénible effort pour sourire. Et vous, avec votre coupe de chair ?

– Moi, deux cent soixante-dix louis.

Tout le monde plaisantait, le marquis excepté. C’était un homme déjà vieux, affligé d’une surdité incurable, luisant de cosmétiques, maquillé d’une teinture blondâtre, artificiel de la tête aux pieds. Il ressemblait à un de ces mannequins qu’on voit dans les musées de cires. De temps en temps, presque toujours mal à propos, il émettait une sorte de petit rire sec pareil au grincement d’une mécanique rouillée qu’il aurait eue dans le corps.

– À un certain moment, reprit Hélène, le prix de la gorgée monta jusqu’à dix louis. Vous entendez ? Et, au dernier moment, ce fou de Galéas Secinaro vint m’offrir un billet de cinq cents francs pour que je m’essuie les mains à sa barbe blonde...

Comme toujours, chez les Ateleta, le dernier service fut splendide : car le véritable luxe de la table se montre au dessert. Mille choses exquises et rares délectaient la vue non moins que le palais, disposées avec art dans des assiettes de cristal garnies d’argent. Les guirlandes de camélias et de violettes se recourbaient entre les candélabres pamprés du XVIIIe siècle qu’égayaient des faunes et des nymphes. Et, sur les tapisseries des murailles, les faunes et les nymphes et toutes les figures charmantes de cette mythologie pastorale, les Sylvandres et les Philis et les Rosalindes, animaient de leur tendresse un de ces clairs pays cythéréens nés de la fantaisie d’Antoine Watteau.

La légère excitation amoureuse qui gagne les esprits vers la fin d’un repas orné de femmes et de fleurs se trahissait dans les discours et dans les souvenirs de cette vente où les dames vendeuses, poussées par une ardente émulation à recueillir la plus grosse somme possible, avaient attiré les acheteurs avec des témérités inouïes.

– Et vous avez accepté ? demanda André Sperelli à la duchesse.

– J’ai sacrifié mes mains à la Bienfaisance, répondit-elle. Vingt-cinq louis de plus !

— All the perfames of Arabia will not sweeten this little hand...

Il riait en répétant les paroles de lady Macbeth ; mais, au fond, il éprouvait une souffrance confuse, un tourment mal déterminé qui ressemblait à de la jalousie. Tout d’un coup, il venait de discerner ce je ne sais quoi d’excessif et, pour ainsi dire, de courtisanesque qui parfois altérait un peu les grandes manières de la noble dame. Certaines intonations de sa voix et de son rire, certains de ses gestes, certaines de ses attitudes, certains de ses regards exhalaient un charme trop aphrodisiaque. Elle dispensait avec trop de facilité la jouissance visuelle de ses grâces. Par instants, sous les yeux de tous, peut-être sans le vouloir, elle avait un geste, une posture, une expression qui, dans l’alcôve, aurait fait frissonner un amant. Quiconque la regardait pouvait lui dérober une étincelle de plaisir, pouvait l’envelopper d’imaginations impures, deviner ses secrètes caresses. Elle paraissait n’avoir été créée que pour les pratiques d’amour, et l’air qu’elle respirait était continuellement embrasé par les désirs suscités autour d’elle.

André pensa : « Combien d’hommes l’ont possédée ? Combien de souvenirs garde-t-elle, dans sa chair et dans son âme ? »

Son cœur se gonflait comme d’un flot amer au fond duquel bouillonnait toujours sa tyrannique intolérance de toute possession imparfaite. Et il n’arrivait pas à détacher ses yeux des mains d’Hélène. Dans ces mains incomparables, délicates et blanches, d’une transparence idéale, marquées de veines glauques à peine visibles, dans ces paumes un peu creusées et estompées de rose, où un chiromancien aurait découvert d’obscurs entrelacs, dix, quinze, vingt hommes avaient bu, l’un après l’autre, à prix d’or. Il voyait les têtes de ces hommes inconnus se pencher et humer le vin. Or Galéas Secinaro, un de ses amis, beau et gaillard gentilhomme, impérialement barbu comme un Lucius Verus, était un rival redoutable.

Alors, sous l’excitation de ces images, sa convoitise grandit, si farouche, et une impatience l’envahit, si torturante, qu’il lui semblait que le dîner ne prendrait jamais fin. « Ce soir même, pensa-t-il, j’aurai d’elle une promesse. » Une anxiété intérieure le poignait, comme il arrive quand on a peur de laisser échapper un bien visé par de nombreux émules. Et sa vanité, incurable et insatiable, lui représentait l’ivresse de la victoire.

– Toi qui es une grande innovatrice, disait Hélène à Françoise, en se mouillant les doigts dans l’eau tiède d’un bol de cristal azuré et bordé d’argent, tu devrais ramener l’usage d’offrir l’eau pour les mains après qu’on a quitté la table, avec l’aiguière et le bassin d’autrefois. C’est vilain, cette modernité. N’est-ce pas, Sperelli ?

Françoise se leva. Tous l’imitèrent. André, s’inclinant, offrit le bras à Hélène ; et elle le regarda sans sourire, pendant qu’elle posait son bras nu sur celui du jeune homme, avec lenteur. Ses dernières paroles avaient été gaies et légères ; ce regard, au contraire, était si grave et si profond qu’André se sentit prendre l’âme.

– Demain soir, lui demanda-t-elle, allez-vous au bal de l’ambassade de France ?

– Et vous ? demanda André à son tour.

– Moi, oui.

– Moi, oui.

Ils sourirent comme deux amants. Elle ajouta en prenant un siège : — Asseyez-vous.

Le divan était loin de la cheminée, adossé à la queue du piano que recouvrait en partie la draperie d’une étoffe précieuse. À l’une des extrémités, une grue de bronze tenait en son bec relevé un plateau suspendu par trois petites chaînes, comme celui d’une balance ; et le plateau portait un roman nouveau et un petit sabre japonais, un wakizashi, dont la gaine, la garde et la poignée étaient ornées de chrysanthèmes d’argent.

Hélène prit le livre, qui n’était coupé qu’à moitié ; elle en lut le titre ; puis elle le remit dans le plateau, qui oscilla. Le sabre tomba sur le tapis. Elle et André se penchèrent en même temps pour le ramasser, et leurs mains se rencontrèrent. Remise debout, elle examina la belle arme avec curiosité et la garda entre ses mains, tandis qu’André lui parlait de ce nouveau roman d’amour.

Lorsqu’il se tut, ses yeux restèrent fixés sur les bras d’Hélène, découverts jusqu’aux épaules. Ces bras étaient si parfaits d’attache et de forme qu’ils lui rappelaient la comparaison de Firenzuola : « le vase antique fait de main de maître » ; et tels devaient être « ceux de Pallas devant le berger ». Les doigts jouaient sur les ciselures de l’arme, et les ongles polis paraissaient continuer la finesse des gemmes qui ornaient les doigts.

– Vous devez, si je ne me trompe, dit tout à coup André en l’enveloppant de son regard comme d’une flamme, vous devez être faite comme la Danaé du Gorrège. Je le sens, et même je le vois, d’après la forme de vos mains.

– Oh ! Sperelli !

– N’imaginez-vous pas d’après la fleur la figure entière de la plante ? Sans nul doute, vous ressemblez à la fille d’Acrisius recevant la pluie d’or, mais non pas celle de la Vente de mai, grand Dieu ! Vous connaissez le tableau de la galerie Borghèse ?

– Oui.

– Me suis-je trompé ?

– Assez, Sperelli ; je vous en prie.

– Pourquoi ?

Elle se tut. À présent, ils sentaient se resserrer le cercle qui devait les enclore, les emprisonner rapidement tous les deux. Ni l’un ni l’autre n’avait conscience de cette rapidité. Deux ou trois heures après s’être vus pour la première fois, ils se donnaient déjà l’un à l’autre en pensée ; et cet abandon réciproque leur paraissait naturel.

Après une pause, Hélène dit, sans le regarder : — Vous êtes très jeune. Avez-vous déjà beaucoup aimé ?

Il répondit par une autre question :

– Quel est, à votre avis, le souverain Amant ? celui dont l’imagination est assez puissante pour retrouver en une seule et unique femme tout l’Éternel féminin, ou celui qui parcourt fugitivement au passage toutes les lèvres comme les notes d’un clavecin idéal, jusqu’à ce qu’il ait trouvé l’accord sublime ?

– Je ne sais pas. Et vous ?

– Moi non plus, je ne sais pas résoudre ce grand problème. Mais, par instinct, j’ai parcouru le clavier, et je crains d’avoir trouvé l’accord, à en juger du moins par le pressentiment intérieur.

– Vous craignez ?

– Je crains ce que j’espère.

Il parlait ce langage maniéré avec aisance, comme pour atténuer, grâce à l’artifice des mots, la force de son sentiment. Et Hélène se sentait prendre par cette voix comme dans un filet, et tirer hors de la vie qui s’agitait autour d’eux.

Un domestique annonça :

– Son Excellence la princesse de Micigliano!

– Monsieur le comte de Gissi!

– Madame Chrysoloras!

– Monsieur le marquis et madame la marquise Massa d’Albe!

Les salons se peuplaient. De longues traînes chatoyantes passaient sur le tapis rouge ; hors des corsages constellés de diamants, brodés de perles, enluminés de fleurs, émergeaient des épaules nues ; les chevelures scintillaient presque toutes de ces merveilleux joyaux héréditaires que l’on envie à la noblesse romaine. — Son Excellence la princesse de Ferentino !

– Son Excellence le duc de Grimiti!

Déjà se formaient des groupes différents, des foyers différents de malignité et de galanterie. Le groupe principal, où il n’y avait que des hommes, se tenait près du piano,. autour de la duchesse de Scerni, qui s’était levée afin de tenir tête à cette sorte d’assaut. La princesse de Ferentino s’approcha pour saluer son amie avec un reproche.

– Pourquoi n’es-tu point venue aujourd’hui chez Nini Santamarta ? Nous t’attendions.

Elle était grande et maigre, avec d’étranges yeux verts qui semblaient très lointains, au fond des orbites sombres. Elle était habillée de noir, décolletée en pointe sur la poitrine et sur le dos ; elle portait dans ses cheveux d’un blond cendré un grand croissant de brillants, comme Diane ; et elle agitait un large éventail de plumes rouges avec des gestes brusques.

– Ce soir, Nini va chez madame Van Huffel.

– J’irai, moi aussi, plus tard, un instant, dit Hélène. Je la verrai.

– Dites, Ugenta ! fit la princesse en se tournant vers André, je vous cherchais pour vous rappeler notre rendez-vous. C’est demain jeudi. La vente du cardinal Immenraet commence à midi. Venez me prendre à une heure.

– Je n’y manquerai pas, princesse.

– Il faut que j’obtienne à tout prix ce cristal de roche.

– Mais vous aurez des concurrentes.

– Qui ?

– Ma cousine.

– Et encore ?

– Moi, dit Hélène.

– Toi ? Nous verrons.

Autour d’eux, les hommes demandaient des explications. André Sperelli annonça solennellement :

– Une joute de dames au XIXe siècle, pour un vase de cristal de roche ayant appartenu à Niccolo Niccoli ; vase sur lequel est gravé le Troyen Anchise dénouant une des sandales de Vénus Aphrodite. Ce spectacle sera donné gratis, demain, à une heure de l’après-midi, à l’Hôtel des Ventes, rue Sixtine. Les concurrentes seront : la princesse de Ferentino, la duchesse de Scerni, la marquise d’Ateleta.

Tout le monde riait de l’annonce. Grimiti demanda :

– Les paris sont-ils autorisés ?

– La cote ! la cote ! se mit à glapir Don Philippe del Monte, en imitant la voix stridente du bookmaker Stubbs.

La princesse de Ferentino lui donna sur l’épaule un coup de son éventail rouge. Mais la facétie parut bonne.

Les paris commencèrent. Comme il partait du groupe des rires et des mots, d’autres dames et d’autres hommes s’approchèrent pour prendre part à l’hilarité. La nouvelle de la joute se répandait rapidement ; elle prenait les proportions d’un événement mondain ; elle occupait tous les beaux esprits.

– Donnez-moi le bras et faisons un tour, dit Hélène Muti à André.

Lorsqu’ils furent loin du groupe, dans le salon voisin, André lui serra le bras en murmurant :

– Merci !

Elle s’appuyait sur lui, s’arrêtant de temps à autre pour répondre aux saluts. Elle semblait un peu lasse ; elle était pâle comme les perles de son collier. Tous ces jeunes hommes élégants lui adressaient des compliments vulgaires.

– Cette sottise m’écœure, dit-elle.

En se retournant, elle vit Sakumi qui la suivait, son camélia blanc à la boutonnière, silencieux, les yeux attendris, sans oser s’approcher. Elle lui envoya un sourire miséricordieux.

– Pauvre Sakumi !

– Tous ne l’aviez pas remarqué encore ? demanda André.

– Non.

– Lorsque nous étions assis près du piano, lui, d’une embrasure de fenêtre, contemplait obstinément vos mains jouant avec cette arme de son pays réduite à couper les pages d’un livre occidental.

– Tout à l’heure ?

– Oui, tout à l’heure. Peut-être pensait-il : « Quelle douce chose, de faire hara-kiri avec ce petit sabre orné de chrysanthèmes qui semblent fleurir de la laque et du fer sous la caresse de ses doigts ! »

Elle ne sourit point. Sur son visage était descendu un voile de tristesse et presque de souffrance. Ses yeux, vaguement éclairés sous la paupière supérieure comme par la blanche clarté d’une lampe, paraissaient envahis dune ombre plus profonde : une expression douloureuse abaissait les angles de sa bouche. Elle tenait le bras droit pendant le long de sa robe avec son éventail et ses gants dans la main. Elle ne tendait plus la main à ceux qui la saluaient et qui la complimentaient : elle n’écoutait plus personne

– Qu’avez-vous ? lui demanda André.

– Rien. Il faut que j’aille chez madame Van Huffel.

Je vais prendre congé de Françoise. Conduisez-moi ; et puis vous m’accompagnerez jusqu’à ma voiture.

Ils rentrèrent dans le premier salon. Louis Gulli, jeune musicien venu des Calabres natales pour chercher fortune, noir et crépu comme un Arabe, exécutait avec beaucoup d’âme la sonate en ut dièze mineur de Beethoven. La marquise d’Ateleta, une de ses protectrices, se tenait debout près du piano, les yeux fixés sur le clavier. Peu à peu, la musique grave et suave enlaçait dans ses cercles tous ces esprits légers, pareille à un remous lent, mais profond.

– Beethoven ! dit Hélène avec un accent presque religieux, en s’arrêtant et en dégageant son bras de celui d’André.

Pour écouter, elle resta debout près d’un bananier. Elle avait le bras gauche étendu et mettait un gant, avec une lenteur extrême. Dans cette attitude, la cambrure de ses reins apparaissait plus svelte ; toute sa silhouette, continuée par la traîne, apparaissait plus haute et plus droite ; l’ombre de la plante voilait et en quelque sorte, spiritualisait la pâleur de sa chair. André la regarda ; et, pour lui, le vêtement se confondit avec la personne.

« Elle sera mienne ! pensait-il avec une sorte d’ivresse ; car la sonate pathétique augmentait son exaltation. Elle me serrera entre ses bras, sur son cœur ! »

Il imagina qu’il se penchait et posait les lèvres sur l’épaule d’Hélène. « Était-elle froide, cette peau diaphane, pareille à un lait très subtil que traverserait une lumière d’or ? » Il eut un léger frisson et ferma les paupières à demi, comme pour en prolonger la jouissance. Il aspirait le parfum de cette femme, une émanation indéfinissable, fraîche, mais pourtant vertigineuse comme une vapeur d’aromates. Tout son être insurgé s’élançait avec une irrésistible véhémence vers l’étonnante créature. Il aurait voulu l’envelopper, l’attirer en lui-même, l’absorber, la boire, la posséder de quelque façon surhumaine.

Presque contrainte par le désir impétueux du jeune homme, Hélène se tourna un peu ; et elle lui sourit d’un sourire si fin, si immatériel, qu’il parut résulter, non pas d’un mouvement de lèvres, mais bien d’une irradiation de l’âme sur les lèvres ; tandis que les yeux, toujours tristes, restaient comme perdus dans le lointain d’un rêve intérieur. Ainsi enveloppés d’ombre, ils étaient vraiment les yeux de la Nuit, tels que Léonard de Vinci les eût sans doute imaginés pour une figure allégorique, après avoir vu à Milan Lucrèce Crivelli.

Et, dans la seconde que dura ce sourire, André se sentit seul avec elle au milieu de la foule. Un immense orgueil lui gonfla le cœur.

Puis, comme Hélène faisait le geste de mettre l’autre gant :

– Non, pas celui-ci ! pria-t-il à voix basse. Elle comprit et laissa sa main nue.

Il avait l’espérance de baiser cette main avant le départ d’Hélène. Soudainement, une vision monta dans son âme, celle de la Vente de mai, lorsque les hommes lui buvaient le Champagne dans le creux des deux paumes. Et, pour la seconde fois, il fut piqué d’une jalousie aiguë.

Elle dit, en lui reprenant le bras :

– Maintenant, allons.

La sonate finie, les conversations se renouaient plus animées. Le domestique annonça encore trois ou quatre noms, entre autres celui de la princesse Issé, qui entrait d’un petit pas incertain, vêtue à l’européenne, le sourire sur son visage ovale, blanche et menue comme une figurine de netske. Un mouvement de curiosité se propagea dans le salon.

– Adieu, Françoise ; à demain, dit Hélène en prenant congé de la marquise d’Ateleta.

– Tu pars si tôt ?

– On m’attend chez les Van Huffel. J’ai promis une visite.

– Quel malheur ! Mary Dyce va chanter.

– Adieu. À demain.

– Prends ceci ; et adieu. Aimable cousin, accompagnez-la.

La marquise lui offrit un bouquet de violettes doubles, puis se détourna pour venir à la rencontre de la princesse Issé, gracieusement. Mary Dyce, vêtue de rouge, haute et ondoyante comme une flamme, commençait à chanter.

– Je suis si lasse ! murmura Hélène en s’appuyant sur André. Demandez, je vous prie, ma pelisse.

Il prit la pelisse des mains du domestique qui la lui tendait. En aidant Hélène à la mettre, il lui effleura l’épaule du bout des doigts et sentit qu’elle frissonnait. L’antichambre était toute pleine de valets en livrées diverses. La voix passionnée de Mary Dyce apportait les paroles d’une romance de Schumann : « Ich kann's nicht fassen, nicht glauben... »

Ils descendirent en silence. Le domestique ; était parti devant pour faire avancer la voiture jusqu’au pied de l’escalier. On entendait retentir le piaffement des chevaux sous la voûte sonore. À chaque marche, André sentait la pression légère du bras d’Hélène qui s’abandonnait un peu, la tête relevée et même insensiblement rejetée en arrière, les yeux mi-clos.

– Lorsque vous montiez, mon admiration vous suivait, inaperçue. Maintenant que vous descendez, mon amour vous accompagne, lui dit-il tout bas, presque humblement, avec une pause hésitante entre les derniers mots.

Elle ne répondit pas. Mais elle porta le bouquet de violettes à ses narines et en aspira le parfum. Dans ce geste, l’ample manche du manteau glissa le long du bras plus loin que le coude. La vue de cette chair vive, sortant de dessous la pelisse comme une touffe de roses blanches hors de la neige, alluma davantage encore le désir dans les sens du jeune homme, par cette singulière vertu provocatrice que prend le nu féminin mal caché sous une étoffe épaisse et lourde. Un petit frémissement lui vibrait aux lèvres, et il avait peine à retenir de brûlantes paroles.

Mais la voiture attendait au bas de l’escalier, et le valet de pied était à la portière.

– Chez madame Van Huffel, ordonna la duchesse en montant avec l’aide du comte.

Le valet de pied s’inclina, quitta la portière et reprit sa place. Les chevaux piaffaient, soulevant des étincelles.

– Prenez garde ! cria Hélène en tendant la main au jeune homme.

Ses yeux et ses diamants scintillaient dans l’ombre.

« Être avec elle, là, dans l’ombre, et chercher son cou avec la bouche, sous la pelisse parfumée ! » Il aurait voulu dire :

– Emmenez-moi !

Les chevaux piaffaient.

– Prenez garde ! répéta Hélène.

Il lui baisa la main ; il y pressa ses lèvres, comme pour lui laisser sur la peau une empreinte de passion. Puis il referma la portière qui claqua ; et, rapide, avec un grand fracas, la voiture sortit du porche sur le Forum.

2

Sous le déluge gris de la boue démocratique qui submerge misérablement tant de choses belles et rares, va disparaissant aussi peu à peu cette classe restreinte de la vieille noblesse italienne où l’on gardait vivace, de père en fils, une certaine tradition familiale de haute culture, d’élégance et d’art. À cette classe que je nommerais volontiers arcadienne, parce qu’elle a jeté son plus vif éclat clans l’aimable vie du XVIIIe siècle, appartenaient les Sperelli. L’urbanité, l’atticisme, l’amour de toutes les délicatesses, la prédilection pour les études singulières, la curiosité esthétique, la passion archéologique, la galanterie raffinée, étaient dans la maison Sperelli des qualités héréditaires. En 1466, un Alexandre Sperelli porta à Frédéric d’ Aragon, fils de Ferdinand roi de Naples et frère d’Alphonse duc de Calabre, le manuscrit, in-folio contenant certaines poésies « moins grossières » des vieux écrivains toscans, dont Laurent de Médicis lui avait fait la promesse à Pise, en 1465 ; et ce même Alexandre écrivit sur la mort de la divine Simonette, en chœur avec les doctes de son temps, une élégie latine, mélancolique et molle, à l’imitation de Tibulle. Dans le même siècle, un autre Sperelli, nommé Étienne, se rendit en Flandre, au milieu de la vie pompeuse, de l’élégance précieuse et du faste inouï des Bourguignons ; et il s’établit à la cour de Charles le Téméraire, par une alliance avec une famille flamande. Un de ses fils, Juste, pratiqua la peinture sous la discipline de Jean Gossaert ; et il vint en Italie avec son maître, à la suite de Philippe de Bourgogne, ambassadeur de l’empereur Maximilien près du pape Jules II, en 1508. Il se fixa à Florence, où la principale branche de sa lignée continua de fleurir ; et il y eut pour second maître Piero di Cosimo, le peintre gai et facile, le puissant et harmonieux coloriste, dont le pinceau ressuscitait librement les fables païennes. Ce même Juste ne fut pas un artiste vulgaire ; mais il épuisa toute sa vigueur en vains efforts pour concilier sa primitive éducation gothique avec l’esprit nouveau de la Renaissance. Vers la seconde moitié du XVIIe siècle, la famille des Sperelli se transporta à Naples. C’est là qu’en 1679 un Bartholomée Sperelli publia un traité astrologique de Nativitatibus ; qu’en 1720, un Jean Sperelli donna au théâtre un opéra-bouffe intitulé la Faustine, puis une tragédie lyrique intitulée Procné ; qu’en 1756, un Charles Sperelli imprima un volume de vers érotiques où il avait rimé quantité de badinages licencieux, avec l’élégance horacienne qui était alors de mode. Louis Sperelli, à la cour du roi lazzarone et de la reine Caroline, fut meilleur poète et homme d’une galanterie exquise. Il versifia très agréablement, avec un certain épicurisme mélancolique et tendre ; et il aima en fin amateur, et il eut d’innombrables aventures, quelques-unes célèbres, comme celle avec la marquise de Bugnano qui s’empoisonna par jalousie, et celle avec la comtesse de Chesterfield qui mourut de consomption et qu’il pleura dans des cantates, des odes, des sonnets et des élégies très suaves, quoique un peu touffues.

Unique héritier, le comte André Sperelli-Fieschi d’Ugenta continuait la tradition de la famille. C’était véritablement le type idéal du jeune seigneur italien du XIXe siècle, le légitime rejeton d’une race de gentilshommes et d’artistes élégants, le dernier descendant d’une lignée intellectuelle.

Il était pour ainsi dire tout imprégné d’art. Son adolescence, nourrie d’études variées et profondes, parut tenir du prodige. Jusqu’à vingt ans, il passa alternativement des longues lectures aux longs voyages en compagnie de son père, et il put achever son extraordinaire éducation esthétique sous la direction paternelle, sans nulle contrainte de pédagogue. Et ce fut justement son père qui lui donna le goût des choses de l’art, le culte passionné de la beauté, le mépris paradoxal des préjugés, l’appétit du plaisir.

Ce père, qui avait grandi au milieu des dernières splendeurs de la cour bourbonienne, savait vivre largement ; il avait une science profonde de la vie voluptueuse, jointe à une certaine inclination byronienne vers le romantisme exalté. Son mariage même s’était fait dans des circonstances presque tragiques, après une passion furieuse. Ensuite, il avait troublé et tourmenté de toutes manières la paix conjugale. Finalement, il s’était séparé de sa femme ; mais il avait toujours gardé son fils près de lui, l’emmenant dans ses voyages à travers toute l’Europe.

L’éducation d’André était donc une éducation vivante, faite moins sur les livres que sur le spectacle des réalités humaines. Son esprit était corrompu, non seulement par la haute culture, mais aussi par l’expérience ; et, chez lui, la curiosité s’aiguisait d’autant plus que la connaissance s’élargissait davantage. Dès le principe, il fut prodigue de lui-même : car la grande force sensitive dont il était doué ne se lassait jamais de fournir à sa prodigalité des trésors. Mais l’expansion de cette force causait en lui la destruction d’une autre force, de la force morale, que son père déprimait sans scrupule. Et il ne s’apercevait point que sa vie était un progressif rétrécissement de ses facultés, de ses espérances, de son plaisir même, une sorte de renoncement progressif ; et qu’autour de lui le cercle se resserrait toujours davantage, inexorablement, quoique avec lenteur.

Son père lui avait donné, entre autres, cette maxime fondamentale : « Il faut faire sa propre vie comme on fait une œuvre d’art. Il faut que la vie d’un homme intellectuel soit son œuvre propre. La vraie supériorité est là tout entière. »

Son père lui répétait aussi ce conseil : « Il faut conserver à tout prix sa liberté complète, jusque dans l’ivresse. Habere, non haberi ; telle est la règle de l’homme intellectuel. »

Il lui disait : « Le regret est la vaine pâture d’un esprit oisif. Et, pour éviter le regret, le meilleur moyen, c’est d’occuper toujours son esprit de sensations nouvelles et d’imaginations nouvelles. »

Mais ces maximes volontaires, qui, à cause de leur' ambiguïté, pouvaient aussi être interprétées comme de hautes règles morales, tombaient précisément dans une nature involontaire, c’est-à-dire dans un homme chez qui l’énergie personnelle était très débile.

Un autre germe paternel avait encore fructifié perfidement dans l’âme d’André : le germe du sophisme. « Le sophisme, disait cet imprudent éducateur, est au fond de tout plaisir et de toute douleur humaine. Affiner et multiplier les sophismes équivaut donc à affiner et à multiplier son propre plaisir ou sa propre douleur. Peut-être la science de la vie consiste-t-elle à obscurcir la vérité. Le verbe est une chose profonde où sont enfouies pour l’homme intellectuel d’inépuisables richesses. »

Ce germe avait trouvé dans le caractère malsain du jeune homme un terrain propice. Peu à peu, chez André, le mensonge vis-à-vis de lui-même plus encore que vis-à-vis des autres devint une habitude si adhérente à sa conscience qu’il finit par ne plus pouvoir jamais être absolument sincère, par ne plus pouvoir jamais reprendre la libre domination de lui-même.

La mort prématurée de son père le laissa seul, âgé de vingt ans, maître d’une fortune considérable, séparé de sa mère, à la merci de ses passions et de ses goûts. Il passa quinze mois en Angleterre. Sa mère se maria en secondes noces avec un ancien amant. Et il revint à Rome, par goût.

Rome était son grand amour ; non pas la Rome des Césars, mais la Rome des Papes ; non pas la Rome des arcs de triomphe, des thermes, des forums, mais la Rome des villas, des fontaines, des églises. Il aurait donné le Colisée pour la Villa Médicis, le Campo Vaccino pour la Place d’Espagne, l’Arc de Titus pour la Fontaine des Tortues. La magnificence princière des Colonna, des Doria, des Barberini, le séduisait beaucoup plus que la majesté impériale en ruine. Et son grand rêve, c’était de posséder un palais couronné d’une corniche par Michel-Ange et peint à fresque par les Carrache, comme le palais Farnèse ; une galerie pleine de Raphaëls, de Titiens, de Dominiquins, comme la galerie Borghèse ; une villa comme celle d’Alexandre Albani, où les buis profonds, le granit rose d’Orient, le marbre blanc de Luni, les statues de la Grèce, les peintures de la Renaissance et les souvenirs attachés aux lieux mêmes composeraient un enchantement autour d’un sien amour superbe. Chez la marquis d’Ateleta, sa cousine, dans un album de confessions mondaines, à côté de la demande : « Que voudriez-vous être ? » il avait écrit : « Prince romain. »

Arrivé à Rome vers la fin de septembre 1884, il installa son home dans le palais Zuccari, à la Trinité des Monts, au haut de la tiède et délicieuse retraite catholique où l’obélisque de Pie VI marque de son ombre la fuite des Heures. Il consacra tout le mois d’octobre aux soins de son ameublement ; puis, lorsque les chambres furent décorées et prêtes, il eut dans sa nouvelle demeure quelques jours d’invincible tristesse. C’était un été de la Saint-Martin, un « printemps des morts » grave et suave, où Rome se reposait, toute d’or, comme une ville de l’Extrême-Orient, sous un ciel presque laiteux, aussi diaphane que les cieux qui se reflètent dans les mers australes.

Cette langueur de l’air et de la lumière, où toutes les choses semblaient perdre leur réalité et se faire immatérielles, donnait au jeune homme un accablement immense, une inexprimable sensation de mécontentement, de déconfort, de solitude, de vide, de nostalgie.

C’était vrai : il entrait maintenant dans une autre phase de sa vie. Y trouverait-il enfin la femme et l’œuvre capables de conquérir son cœur et de devenir pour lui un but ? — Il n’avait en lui-même ni la sécurité de la force, ni le pressentiment de la gloire ou du bonheur. Tout pénétré, tout imprégné d’art, il n’avait produit encore aucune œuvre remarquable. Avide d’amour et de plaisir, il n’avait jamais encore ni complètement aimé ni joui de rien naïvement. Torturé par un Idéal, il n’en portait pas encore l’image bien distincte à la cime de ses pensées. Abhorrant la douleur par nature et par éducation, il était vulnérable de toutes parts, accessible de toutes parts à la douleur.

Dans le tumulte de ses inclinations contradictoires, il avait perdu toute volonté et toute moralité. La volonté, en abdiquant, avait cédé le sceptre aux instincts ; et le sens esthétique s’était substitué au sens moral. Mais, précisément, ce sens esthétique très subtil, très puissant, toujours actif, maintenait son esprit dans un certain équilibre ; de sorte qu’on pouvait dire que sa vie était une lutte continuelle de forces contraires enfermée dans les limites de cet équilibre instable. Les hommes d’intelligence, élevés dans le culte de la Beauté, conservent toujours, même en leurs pires dépravations, une espèce d’ordre.

Sur cette tristesse flottait encore le souvenir de Constance Landbrooke, vaguement, comme un parfum évaporé. Son amour pour Constance avait été un amour très délicat ; et Constance était une femme charmante. Elle ressemblait à une création de Thomas Lawrence ; elle possédait toute la mignardise des grâces féminines chères à ce peintre des falbalas, des dentelles, des velours, des yeux lumineux, des bouches entr’ouvertes ; c’était une seconde incarnation de la petite comtesse de Shaftesbury. Vive, bavarde, très mobile, prodigue de diminutifs enfantins et de rires carillonnants, facile aux tendresses imprévues, aux mélancolies subites, aux rapides colères, elle apportait dans l’amour beaucoup de mouvement, beaucoup de variété, beaucoup de caprices. Sa plus aimable qualité était la fraîcheur, une fraîcheur tenace, continue, de tous les moments. Lorsqu’elle s’éveillait après une nuit de plaisir, elle était toute fringante et pure comme si elle venait de sortir du bain. En fait, voici dans quelle attitude son image revenait le plus souvent à la mémoire d’André : il la voyait avec les cheveux en partie épars sur le cou et en partie ramenés au sommet de la tête par un peigne fait de grecques d’or, avec l’iris nageant dans le blanc des yeux comme une violette pâle sur du lait, avec la bouche ouverte, humide, illuminée par les dents riantes, dans le sang rosé des gencives, à l’ombre des rideaux qui répandaient sur le lit une aube d’un glauque argenté pareil à la lumière d’un antre marin.

Mais le gazouillement mélodieux de Constance Landbrooke avait passé sur l’âme d’André comme une de ces musiques légères qui pour un temps laissent dans l’esprit une ritournelle. Plus d’une fois, pendant ses mélancolies du soir, elle lui avait redit, les yeux voilés de larmes : « I know you love me not... " En effet, il ne l’aimait pas : elle ne comblait pas son désir. Son idéal féminin était moins septentrional. Idéalement, ce qui l’attirait, c’était une de ces courtisanes du XVIe siècle qui semblent porter sur le visage un voile tissé par quelque sortilège nocturne.

En rencontrant Hélène Muti, duchesse de Scerni, il pensa : « La voici ! » Et tout son être eut un transport de joie, dans le pressentiment de la possession.

3

Le jour suivant, rue Sixtine, l’Hôtel des Ventes était plein de gens du monde, venus pour assister à la joute annoncée.

Il pleuvait fort. Dans les salles humides et basses entrait une lumière grise ; le long des murs étaient disposés en ordre plusieurs meubles de bois sculpté, plusieurs grands diptyques et triptyques de l’école toscane du XIVe siècle ; quatre tapisseries flamandes représentant l’Histoire de Narcisse pendaient jusqu’à terre ; les majoliques de Métaure occupaient deux longues vitrines ; les étoffes, pour la plupart ecclésiastiques, étaient, soit dépliées sur les sièges, soit amoncelées sur les tables ; les antiquités les plus rares, les ivoires, les émaux, les cristaux, les gemmes gravées, les médailles, les monnaies, les livres d’heures, les manuscrits enluminés, les argenteries ciselées étaient réunis dans une haute armoire vitrée, derrière la table des commissaires-priseurs ; une odeur étrange, produite par l’humidité du lieu et par toutes ces vieilles choses, emplissait l’air.

Lorsque André Sperelli, entra en compagnie de la princesse de Ferentino, il eut un tremblement secret. « Est-elle arrivée déjà ? » pensait-il. Et, vite ses yeux la cherchèrent.

Déjà elle était arrivée. Elle était assise devant la table du commissaire-priseur, entre le chevalier Davila et Don Philippe del Monte. Elle avait posé sur le bord de cette table ses gants et son manchon de loutre, d’où sortait un bouquet de violettes. Elle tenait à la main un petit bas-relief d’argent attribué à Caradosso Foppa, et l’examinait avec une grande attention. Les objets passaient de main en main le long de la table ; le commissaire-priseur en faisait l’éloge à haute voix ; les personnes debout derrière la file des chaises se penchaient pour regarder ; puis l’enchère commençait. Les chiffres se suivaient rapidement. Le commissaire priseur criait sans cesse :

– C’est bien vu, bien entendu ? Quelque amateur, stimulé par ce cri, jetait un chiffre plus fort, en regardant ses concurrents. Alors le commissaire-priseur criait, le marteau levé : – Une fois ! deux fois ! trois fois ! Et il frappait sur la table : l’objet appartenait au dernier offrant. Un murmure se propageait à l’entour ; puis l’enchère recommençait. Le chevalier Davila, un gentilhomme napolitain de taille gigantesque et de manières presque féminines, célèbre collectionneur et connaisseur en majoliques, donnait son avis sur chaque pièce importante. À cette vente cardinalice, il y avait trois articles réellement « supérieurs » : l’Histoire de Narcisse, la coupe de cristal de roche et un heaume d’argent ciselé, ouvrage d’Antoine Pollaiuolo, donné par la Seigneurie de Florence au comte d’Urbin en 1472, pour récompense des services rendus au temps de la prise de Volterre.

– Voici la princesse, dit Philippe del Monte à Hélène.

Hélène se leva pour saluer son amie.

– Déjà dans l’arène ! s’écria la princesse de Ferentino.

– Déjà.

– Et Françoise ?

– Elle n’est pas encore venue.

Quatre ou cinq jeunes hommes élégants, le duc de Grimiti, Robert Casteldieri, Ludovic Barbarisi, Jean Rutolo, s’approchèrent. D’autres survinrent. Le fouettement de la pluie couvrait les paroles.

Hélène tendit la main à Sperelli, franchement, comme à tous les autres. Et il eut la sensation que ce serrement de main l’éloignait d’elle. Hélène lui parut froide et grave. Tous ses rêves se glacèrent et s’abimèrent en une seconde ; les souvenirs de la soirée précédente se brouillèrent ; les espérances s’éteignirent. Qu’avait-elle ? Ce n’était plus la même femme. Elle était vêtue d’une longue pelisse de loutre et portait sur la tête une espèce de toque, aussi de loutre. Dans l’expression de son visage, il y avait quelque chose d’âpre et de presque méprisant.

– Pour la coupe, dit-elle à la princesse, il faut encore attendre.

Et elle se rassit.

Chaque objet passait par ses mains. Un centaure gravé en creux dans une sardoine, œuvre très fine qui provenait peut-être du musée dispersé de Laurent-leMagnifique, la tenta ; elle prit part aux enchères. Elle communiquait son offre au commissaire-priseur, d’une voix basse, sans lever les yeux sur lui. Un moment vint où les compétiteurs s’arrêtèrent, et la pierre lui fut adjugée à bon compte.

– Excellente acquisition, dit André Sperelli, qui se tenait debout derrière la chaise de l’acheteuse.

Hélène ne put réprimer un léger sursaut. Elle prit la sardoine et la lui fit voir, en levant la main à la hauteur de l’épaule, sans se retourner. C’était réellement une très belle chose.

– Ce pourrait être le centaure copié par Donatello, ajouta André.

Et, dans son âme, en même temps que l’admiration pour la chose belle, surgit l’admiration pour le noble goût de la dame qui la possédait maintenant. « Elle est donc, en tout, une élue ? pensa-t-il. Quels plaisirs elle donnerait à un amant raffiné ! » Dans son imagination, elle grandissait ; mais, en grandissant, elle se dérobait à lui. La pleine sécurité de la veille au soir se changeait en une sorte de déconfort, et les doutes primitifs renaissaient. Il avait trop rêvé pendant la nuit, les yeux ouverts, dans un bain de félicité sans bornes, tandis que le souvenir d’un geste, d’un sourire, d’un air de tête, d’un pli de vêtement, le prenait et l’enlaçait comme un filet. Maintenant, tout ce monde imaginaire s’écroulait misérablement au contact de la réalité. Il n’avait pas revu dans les yeux d’Hélène ce salut singulier qui avait tant occupé sa pensée ; confondu parmi les autres, il n’avait obtenu d’elle le privilège d’aucune distinction. « Pourquoi ? » Il se sentait humilié. Toute cette sotte gent d’alentour l’irritait ; elles l’irritaient aussi, ces choses qui captivaient l’attention d’Hélène ; il l’irritait, ce Philippe del Monte qui se penchait de temps en temps vers elle, pour lui murmurer sans doute quelque médisance. La marquise d’Ateleta survint. Elle était gaie, comme d’habitude. Son rire, au milieu des hommes qui déjà l’entouraient, fit retourner vivement Don Philippe.

– Voici la trinité au complet, dit-il en se levant.

André prit aussitôt la place vide près de la duchesse. Le subtil parfum des violettes lui vint jusqu’aux narines, et il murmura :

– Ce ne sont plus celles d’hier soir.

– Non, fit Hélène avec froideur.

Dans sa mobilité ondoyante et caressante comme le flot, il y avait toujours la vague menace d’un froid imprévu. Elle était sujette à des rigidités soudaines. André se tut, sans comprendre.

– C’est bien vu, bien entendu ? criait le commissaire-priseur.

Les chiffres montaient. La joute était ardente autour du heaume de Pollaiuolo. Même le chevalier Davila entrait en lice. Il semblait que l’air s’échauffât peu à peu et que le désir de ces choses belles et rares s’emparât de tous les esprits. Le délire s’étendait comme une contagion.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: