6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

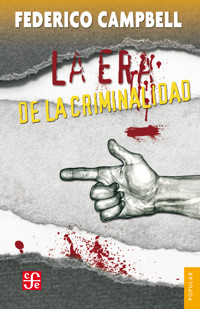

La era de la criminalidad reúne los ensayos aparecidos en La invención del poder y Máscara negra, más los inéditos que dejó el escritor y periodista mexicano Federico Campbell. Cada uno de los ensayos gira en torno a las temáticas del poder, la injusticia, el crimen, la desigualdad económica, la descomposición social y la desvirtuación de las nuevas generaciones. Ensayos críticos que nos llevan a reflexionar sobre los orígenes de nuestra actual sociedad mexicana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 923

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR 721 LA ERA DE LA CRIMINALIDAD

FEDERICO CAMPBELL

LA ERA DE LA CRIMINALIDAD

Primera edición, 2014 Primera edición electrónica, 2015

Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit

D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-3104-6 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

No es literatura lo que es fantasía, sino la realidad tal y como es manipulada y sistematizada por el poder.

LEONARDO SCIASCIA

SUMARIO

Nota del editor

La invención del poder

Máscara negra

La era de la criminalidad

Índice

NOTA DEL EDITOR

Dada la naturaleza póstuma del presente libro, varios párrafos o ideas que aún no estaban cerrados o se encontraban repetidos fueron definidos por el editor. Lo anterior, por supuesto, tratando de respetar en la medida de lo posible lo que se cree que el autor hubiera determinado.

Pedimos indulgencia al lector si llega a sentir extrañeza ante ciertos pasajes de esta obra, la cual tiene como propósito principal honrar la memoria del autor.

Los cambios realizados confían en que el lector pueda realizar una lectura fluida de los siguientes ensayos: “Muerto en el corazón de los amigos”, “La mafia es el contexto”, “Historia de la mafia”, “La enseñanza de la mafia”, “La edad de oro de la mafia”, “La inexistencia del Estado”, “La edad del crimen” y, con ayuda de la corrección y la actualización de Carmen Gaytán, de “A la hora señalada”.

LA INVENCIÓN DEL PODER

DE INVENTIONE

LAS PALABRASinvención, memoria, poder, son de ésas que solas y por sí mismas —desprendidas de cualquier contexto y al margen de la frase— vienen ya con una carga literaria muy sugestiva. Basta escribirlas sobre el papel para percibir de inmediato su irradiación, el abanico de evocaciones y significados que les ha consentido la historia.

Tal vez otro de esos términos —astros con luz propia— sea imaginación, que para Thomas Hobbes es la misma cosa que la memoria y comporta connotaciones afines a las de los verbos fraguar, urdir, descubrir, hallar, crear, idear, fabricar, construir, inventar.

En una de sus primeras reflexiones sobre la retórica, en De inventione, Cicerón (106-43 a.C.) adelanta lo que más tarde desarrollaría como “arte de la memoria”, pero con inventio quiere referirse concretamente a la invención o composición de la materia de un discurso y a la compilación de las cosas sobre las que versará. Por su parte, Francis Bacon —al exponer en 1623 las cuatro “artes intelectuales” de su lógica— coloca en primer lugar “el arte de la investigación o de la invención” (art of inquiry or invention) que se remite a “la invención de los argumentos”.

Combinada con otros vocablos para formar un título, la palabra invención ha hecho las delicias de escritores, historiadores, sociólogos, científicos y músicos de rock’n roll, como The Mothers of Invention, del maestro Frank Zappa: desde La invención de la soledad de Paul Auster, La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, La invención de la tradición de T. O. Ranger y E. Hobsbawm, La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau, La invención de América de Edmundo O’Gorman, La invención de Europa de Emmanuel Todd, hasta La invención de la memoria del neurólogo Israel Rosenfield. Este último —al proponer una nueva visión de las bases biológicas de la psicología y la neurología, y de sus implicaciones filosóficas e intelectuales— presenta una nueva teoría sobre el cerebro humano y por tanto acerca de cómo funciona la memoria, que no es como un disco duro ni un archivero: la memoria no reproduce ni rescata ni localiza información en el pasado del individuo: organiza en categorías el mundo que nos rodea, siempre a partir de un contexto emocional (como lo previó Freud). La memoria inventa: recategoriza. Si hasta la fecha no se ha dado con una zona específica del cerebro en la que se almacenen “moléculas de la memoria”, como si hubieran sido grabadas, es porque muy probablemente no estén allí. No dependemos de imágenes fijas —dice Rosenfield— sino de recreaciones, de imaginaciones, de un pasado que se ajusta a las necesidades del presente. De invenciones.

Nada me hubiera costado publicar este libro sin una explicación de su título, pues La invención del poder muy bien puede valerse por sí mismo. Pero la verdad es que me gustaría compartir con el desocupado lector cómo —por una asociación de ideas y de palabras, por una intuición— se me ocurrió un día que el poder podría ser una invención.

Si en la novela de Auster, La invención de la soledad, y en el libro de Rosenfield, La invención de la memoria, hay un juego recíproco de significados ambivalentes porque la soledad que inventan puede también ser inventada (la soledad inventada y la invención que se engendra en la matriz de la soledad), y porque la memoria inventa, recategoriza y recrea, al mismo tiempo que es inventada, una consecuencia analógica podría ser que el poder es inventado un día, en los tiempos más remotos de la humanidad, pero al mismo tiempo el poder inventa; es una entidad que genera una invención: es pasivo y activo, es centrípeto pero también es un centro de fuga, es productor de ficciones y fantasías. Adultera la realidad, la moldea según sus necesidades y la impone a los demás, a través de uno de sus gestos más agresivos: la propaganda y la prefabricación.

También obró en el proferimiento de La invención del poder la corazonada de que el trabajo de la memoria, según la nueva neurología de Gerald Edelman, es semejante al de la escritura. Si percibir es ser, como decía Platón, si percibir es crear y recordar es inventar, como afirma este distinguido neurólogo, resulta que escribir no sólo es recordar sino también reconocer, reclasificar, hacer conexiones, recategorizar e inventar... según un presente y según un cierto contexto emocional (el del escritor), tal y como opera la memoria.

Si a esta sospecha añadimos el presupuesto ciceroniano de la retórica en De inventione, es decir, la invención o la composición de la materia de un discurso, y la invención de los argumentos que presuponía Bacon, podemos concluir que el desarrollo de un discurso o de un argumento que tiene como tema el poder puede muy bien irse por el derrotero de la asociación de ideas y el criterio analógico sin querer estatuir, por ello mismo y de manera inapelable, que el recurso de las comparaciones pretenda establecer algo más que una impresión del escritor: una sugerencia. Las analogías, piensa Freud en Tótem y tabú, pueden ser únicamente exteriores, y por eso hay que tener cuidado con ellas (y también con las coincidencias), porque nos pueden hacer resbalar hacia el lago congelado de los sofismas. Cuando Freud procede analógicamente al analizar el tabú y la obsesión patológica, apunta sus reservas: “Sería, pues, poco prudente y harto ligero, deducir de estas coincidencias, dependientes de una analogía de las condiciones mecánicas, una afinidad interna. [...] aunque no por esta reserva habremos de renunciar a la comparación intentada”.

¿Cuándo fue, pues, que el poder se gestó en las sociedades más primitivas? ¿En qué momento, así como concibieron la herramienta o el arma a partir de un fémur, los seres humanos inventaron el poder?

En la literatura antropológica y los textos de filosofía política se ha intentado discernir cómo y cuándo se tiende ese pacto crucial en las primeras formaciones sociales del hobbessiano “estado de naturaleza”. El poder nace de un acuerdo entre los hombres que lo delegan al jefe de la tribu y por ello mismo lo hacen jefe. Allí y entonces inventan el poder, de la noche a la mañana, de un instante a otro. Y ese proceso de invención del poder se da sobre todo en la sucesión, en la transmisión del mando. De pronto, otro individuo (del mismo tótem, del mismo clan) pasa a ser una especie de Dios. El poder lo inventa.

“El fundamento del poder es el consentimiento de los hombres reunidos en sociedad”, se dice en la Enciclopedia francesa de 1765, pero antes, en 1651, Thomas Hobbes había introducido ya en el Leviatán el matiz de que si, en efecto, los hombres se reúnen para trascender el miedo a la muerte, propio del estado de naturaleza (un estado de guerra latente), es para encontrar un poder capaz de imponerse a todos ellos: un poder común que los sujete.

El poder brota, dice Hannah Arendt, dondequiera que la gente se une y actúa de concierto: el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan. Pero hay algo que está en el origen de todo poder: la violencia. La contención de la violencia. La fuerza en potencia.

Si toda política es para C. Wright Mills una lucha por el poder, el tipo extremo de la política es la violencia. Y para Max Weber, el poder viene a ser el imperio del hombre sobre el hombre basado en los medios de violencia legítima.

A Hannah Arendt no deja de sorprenderle el consenso que en casi todos los teóricos se da respecto al componente de la violencia en el poder, desde Bertrand de Jouvenel hasta Passerin D’Entrèves que ve en el poder la “fuerza institucionalizada” y lo percibe como “una especie de violencia mitigada”.

En ese sentido Norberto Bobbio también interpreta la obra de Hobbes: el Leviatán es sustancialmente el detentador del monopolio de la fuerza legítima, legítima porque se funda en el consenso de los ciudadanos.

Pero lo que ha sucedido con el paso del tiempo es que el poder ha ido adquiriendo una dinámica propia, como si lo único que importara fuera el poder por el poder mismo. Se les ha salido de madre a los gobernantes, se las ha escapado como un formidable virus de laboratorio que ha agarrado su propio vuelo. “Ha arribado a la posibilidad de la autojustificación; es decir, que está en situación de consumar arbitrariedades sin avergonzarse ante los gobernados justamente porque el poder ha conquistado una jerarquía propia, una dinámica propia y una fisiología propia”, dice Daniel Herrendorf. “Se ha independizado, digamos, de la democracia y anda por el mundo tallando su propia anatomía con prescindencia de los valores políticos que el constitucionalismo social distribuyó con generosidad.”

Si en México el poder sigue teniendo algo de muy primitivo y ancestral, algo muy inconsciente de orden colectivo y animal, es por algo que nadie está seguro de saber claramente. Hay el criterio historicista de que el pasado es prólogo, como decía Shakespeare en La tempestad. Quienes creen en la noción de “producto histórico”, o en el devenir del “quehacer histórico social”, anotan que el presidente mexicano es depositario de una carga inmemorial, no exenta de prescripciones y prohibiciones. El carácter tabú del poder mexicano (intocable, incuestionable, indisputable) proviene tal vez de su identificación con lo sagrado y del halo de temor sagrado que irradia, o mejor: del temor a la acción de las fuerzas demoniacas.

Por el modo en que lo tratan, por la forma en que se humillan a su paso, los mexicanos han conferido al presidente una investidura tabú de lo más primitiva, como en las comunidades salvajes de la Melanesia. Así, la presidencia es una superstición, una creencia no explicable por la razón humana.

“El Presidente no sólo es la autoridad política máxima: es la encarnación de la historia mexicana, el Poder como sustancia mágica transmitida desde el primer Tlatoani a través de virreyes y presidentes”, escribe Octavio Paz en El ogro filantrópico.

Quien se atreve a desafiar su poder resulta demonizado, se le equipara al demonio que escapó al poder de Dios y lo retó, y es condenado a la pena eterna, por eso el poder de tres cabezas (tlatoani, virrey, presidente) decreta: nunca, en ningún caso, bajo ninguna hipótesis, bajo ninguna circunstancia, se me puede disputar el poder. Nunca. La presidencia no está en la discusión.

Gran lector de Lévi-Strauss y de no poca literatura antropológica, Octavio Paz repara asimismo en el aspecto sagrado de ese poder. “Un castigo de lo alto”, dice que fue la forma, casi religiosa, de la violencia que descendió sobre los estudiantes en 1968:

Una venganza divina. Había que castigar ejemplarmente. Moral de Dios padre colérico. Los orígenes de esta actitud se hunden en la historia de México, en el pasado azteca y en el pasado colonial. Son una suerte de petrificación de la imagen pública del gobernante, que deja de ser un hombre para convertirse en un ídolo.

Fascinación u obsesión monotemática, tema fundamental de nuestro fin de siglo (puesto que la propaganda no es sino su reflejo), el poder es tal vez una de las últimas cosas de este mundo que todavía pueden provocar algo parecido al asombro metafísico.

EL PRINCIPIO DEL PODER

EN UN sentido muy laxo (no estricto, no sistematizado), las nociones de fuerza, hegemonía, política, voluntad, poder, dominio, autoridad, impulso, capacidad, violencia, propaganda, virtud, vigor, potencia, se empalman desde el punto de vista de su significado —o por su ambigüedad, curiosamente— y todos sus posibles matices: en el principio fue el poder, las relaciones de poder, los mecanismos del poder, el poder invisible, la lógica del poder, los celos del poder, el narcisismo del poder, la erótica del poder, las complicidades del poder, el poder judicial, el placer del poder, la cocaína del poder, el poder intimidatorio, el poder como fuerza, sumisión y obediencia, el poder como degradación, el poder como campo magnético, el poder: su valor de uso y su valor de cambio, el poder como capacidad de una clase para realizar sus intereses, el poder para desmontar los dispositivos del poder, la satanización del poder, el poder ontológicamente demoniaco, etc. Una verdadera orgía teórica sobre la naturaleza y el destino del poder, los lugares comunes del poder, la invención del poder.

El disparadero —o disparatario— de este párrafo de apertura apenas reúne algunas de las ideas que a lo largo de la historia del pensamiento se han venido acumulando sobre el poder no sólo a partir de la filosofía, sino también de la literatura —la novela, el teatro, el ensayo— y de la reflexión política, en obras en las que no se mencionaba la palabra poder pero se le aludía (en Maquiavelo, por ejemplo, en Suetonio, en Shakespeare).

Desde esta perspectiva, las anotaciones subsiguientes tenderían a explorar ciertas expresiones del poder en el ámbito literario y no necesariamente en el campo ontológico, que obligaría a responder qué es el poder, en qué consiste, cómo subsiste, o bien desmenuzar lo que ciertos filósofos profesionales, como Eugenio Trías, se plantean como “la articulación intrínseca entre la esencia y el poder, la esencia del poder... la consubstanciación de esencia y poder”.

Justa y consecuentemente por la misma ambivalencia significativa esférica y centrífuga del poder podría interpretarse que lo que era voluntad en Schopenhauer, poder en Nietzsche, líbido en Freud, ya había sido también poder en Tolstoi (en el epílogo a La guerra y la paz, título que asimismo sugiere oposiciones: relaciones) y del salto de un siglo a otro vino a convertirse en el juego del gato y el ratón para Elias Canetti o en algo que no está necesaria ni exclusivamente localizado —cree Michel Foucault— en el aparato del Estado sino afuera, ramificado en toda la sociedad. No hay un deseo de poder: el poder es deseo, concluye Gilles Deleuze. El poder es malo, muy malo —piensa E. M. Cioran—, porque dominar es un placer, un vicio; el poder es diabólico, desear el poder es la gran maldición de la humanidad.

Primero —como quien dice principio de autoridad, principio de contradicción o principio del placer— uno tiende a deducir el fácil, natural acabado de otra frase: el principio del poder. La analogía conceptual parece inédita, pero ya en 1978 François Laruelle había publicado Más allá del principio del poder: “El poder es el único objeto filosófico reciente que se ha vuelto interesante: ha sido novelizado, televisado, cinematografiado, moralizado, filosofado, psicoanalizado... resiste todos los tratamientos que se quiera... y sobrevive”. Cree el ensayista francés que virtualmente el poder concentra todas las ambiciones políticas y la manifestación de las ideologías más contradictorias.

Laruelle toma nota de la reconsideración que en los últimos años se ha venido haciendo del poder: “Como antes la estructura o la existencia, el poder ha conquistado el gran estilo capitalista: como concepto su valor de uso es casi nulo. Sin embargo, su única utilización posible es la de su valor de cambio, a la que se ha reducido”, y a diferencia de la “existencia” o la “estructura”, que ocuparon los ocios de los filósofos y pensadores del pasado más o menos reciente, el poder resulta más manejable porque “tiene menos exigencias teóricas”.

Hasta este punto, ¿qué tenemos? ¿Roces promiscuos entre filosofía y literatura? ¿Superficialidad periodística mediante la organización de los datos más a la mano? ¿Recapitulación de ideas ajenas? Todo esto y una misma exploración, tientos de los signos del poder en la región literaria.

La duda no es exclusiva de nadie. Laruelle desconfía de las descripciones historicistas y pintorescas que de manera fácil dan al lector moderno la sensación de que piensa. Cree que ha habido demasiadas mezclas entre filosofía y política y ciencias humanas, de filosofía y de historia de las instituciones, tantas como empastelamientos de filosofía y moral, ética y política, por lo cual quiere eximirse de añadir otras al ya saturadísimo mercado de la cultura.

Lo que sí quiere dejar muy claro es que lo propio del concepto de poder (“hablo solamente de su circulación, no de su producción real”) es que no ha podido adquirir una existencia autónoma, es decir, convertirse en un concepto fundamental de la filosofía, sino sólo fuera de la filosofía, porque no se ha podido establecer claramente la cuestión de su sentido o, como dicen algunos filósofos, la cuestión de su “modo de ser”. En última instancia, el valor del concepto de poder es antes que nada político, y social, antes que teórico. Más que un concepto, se trata de un valor.

Sábese que en apariencia, y esto no es ponernos fenomenológicos, el poder es una relación: un campo magnético. Jan Kott repara en un parlamento de lord Hastings, en Ricardo III de Shakespeare: “Huir del jabalí antes de que nos persiga sería incitarle a correr tras de nosotros y a caer sobre una pieza que acaso no tenía intenciones de cazar”.

La percepción difiere poco de la que Elias Canetti tiene ante el juego del gato y el ratón, pero acentúa de igual manera la existencia de un espacio relacional. Por eso lo que importa del poder son sus relaciones.

Canetti discurre sobre el derecho del sobreviviente, sobre el poder que emana de dar muerte a los demás: ejerce el poder quien puede dar muerte a los súbditos.

Una vez atrapado, escribe Canetti en Masa y poder,

el ratón está bajo el régimen de fuerza del gato: éste lo agarró, lo mantiene apresado, su intención es matarlo. Pero apenas comienza a jugar con él, agrega algo nuevo. Lo suelta y le permite correr un trecho. No bien el ratón se vuelve y corre, escapa de su régimen de fuerza. Pero está en el poder del gato el hacerle regresar. Si le deja irse definitivamente, lo ha despedido de su esfera de poder. El espacio que el gato controla, los vislumbres de esperanza que concede al ratón, vigilándolo meticulosamente, sin perder su interés por él y por su destrucción, todo ello reunido —espacio, esperanza, vigilancia e interés destructivo— podría designarse como el cuerpo propiamente dicho del poder o sencillamente como el poder mismo.

El poder, pues, es un campo de relaciones. Es una intimidación.

Calicles hablaba en Atenas sobre el derecho del más fuerte: se devanaba los sesos deshilando la madeja teórica de una doctrina jurídica que veía como bueno, como legítimo, un derecho derivado de la victoria, de la muerte infligida al enemigo. Rousseau pone en El contrato social el ejemplo del hombre con una pistola en la mano al que alguien encuentra en un camino desolado y distante. ¿Quién tiene el poder en esa situación? “Si un bandido me sorprende en una selva, ¿estaré, no sólo por la fuerza, sino aun pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa? Porque, en fin, la pistola que él tiene es un poder.”

Si León Tolstoi elaboró una disquisición sobre el poder como motor de la historia, concluye, cuando mucho, que el poder es una relación como las que se establecen en la materia, en el juego de fuerzas de los átomos, imagen parecida a la del campo magnético, a la teoría del equilibrio de los cuerpos en el universo.

Tolstoi afirma la insustancialidad del poder, su falta de condición material: se trata de un fenómeno como el de la ley de la gravedad, como los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza:

¿Cuál es la causa de los acontecimientos históricos? El poder. ¿Qué es el poder? La suma de las voluntades transmitida a un solo personaje. ¿Bajo qué condiciones se transmite la voluntad de las masas a un solo ser? Bajo la condición de que una sola persona exprese la voluntad de todos los hombres. Es decir, que el poder es el poder, o bien es una palabra cuyo significado no entendemos.

¿El motor de la historia? ¿La causa del poder?

Marcel Mauss indaga el origen de los poderes mágicos en las primeras comunidades tribales australianas, en los mitos, en las etapas más ancestrales y atávicas de la humanidad. En Institución y culto quiere desvanecer el vaho que deforma los rasgos más pronunciados del poder. Sospecha que el poder mágico “proviene del nacimiento, del conocimiento de las fórmulas y de las sustancias, de la revelación por el éxtasis”, como si mediante una transposición analógica se estuviera refiriendo al gobernante: “El mago ocupa una situación privilegiada, cuya magnitud irá creciendo con la edad; en unas ocasiones es el jefe del grupo local, cuando existen jefes”.

¿De dónde emana ese poder delegado, temporal o vitalicio? ¿Del consenso social? ¿De las armas? ¿Del fraude? La voluntad popular de las democracias representativas equivaldría en Mauss a “la perfecta credulidad de los clientes del mago” que no vive en un vacío social —inexistente por lo demás— sino en una provincia de relaciones. El mago “es un ser que ha creído y se ha colocado, al mismo tiempo que se la ha creído y se ha colocado, en una situación sin par”, de modo semejante al del mandatario. Ha bebido en el mundo de las fuerzas sobrenaturales, pero “esos espíritus, esos poderes, sólo tienen existencia para el consensus social, la opinión pública de la tribu”. Como el presidente, el primer ministro, el director, el rey, el usurpador, el mago “es un ser que la sociedad determina y empuja a verificar su personaje”.

Sea de arriba hacia abajo o de manera horizontal, el poder es una relación. Según Nicos Poulantzas, se debe entender por poder, aplicado a las clases sociales, la capacidad de una o varias clases para realizar sus intereses específicos: “No es posible situarse fuera del poder y escapar a las relaciones de poder. La capacidad de una clase para realizar sus intereses está en oposición con la capacidad (y los intereses) de otras clases: el campo del poder es, pues, estrictamente relacional”.

Hay ideas para todos los gustos y, se diría, para todas las necesidades. Algunos lectores ven una “obsesión moralista” en quienes experimentan el fenómeno del poder como algo malo, esencialmente inmoral. El poder también es creativo, dicen, y consigue el bien de las mayorías —el bien común— porque del talento para utilizarlo depende la resolución feliz de los asuntos graves. No tiene sentido, pues, la “demonización del poder”; es sofístico considerarlo “ontológicamente demoniaco”. No es negro ni blanco. Es gris. No es bueno ni malo. Es como la cirugía o la guerra. Sería ése el justo medio de la moral maquiavélica.

Pero la historia sabe, dice Borges. Y es difícil que algo como el poder, que tiene como componente esencial la violencia, tenga en su cuenta más puntos a favor del bien que del mal.

Lo cierto es que —ya lo decía Hobbes en el Leviatán, ese gran tratado sobre el Estado moderno, totalitario o no— hay en la “humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente con la muerte”. Pero, escribe en 1969 Hannah Arendt, “la violencia aparece como prerrequisito del poder, del poder como simple fachada: el guante de terciopelo que oculta la mano de hierro”.

Hegel pensaba que el trabajo de un escritor consiste en dar con el concepto adecuado de su época, “con ese cierto-justo que la explica”. Tal vez el poder no sea el único concepto —excluyente, más que antes— que defina —como la propaganda— esta hora de la humanidad hacia principios del siglo XXI, pero sin duda es uno de los grandes temas de nuestro tiempo.

PSICOPATOLOGÍA DEL PODER

Pertenecer al poder, ¿no es ya locura y muerte? ¿No es locura y muerte el descender del poder y, más aún, “bastardamente”?

LEONARDO SCIASCIA, prólogo

a La Armada, de Franz Zeise

HIJO de judíos españoles, Elias Canetti nació en una aldea del bajo Danubio, en Rutschuk (hoy Ruse), Bulgaria, el 25 de julio de 1905. El autor de Masa y poder escribió en una de sus páginas autobiográficas:

Mis antepasados tuvieron que abandonar España en 1492 y se llevaron su español a Turquía, donde se instalaron. En su nueva patria, y durante más de 400 años, conservaron puro ese español, que fue también mi lengua materna. Aprendí el alemán a los 8 años y me fui habituando a él cada vez más... A veces me siento un escritor español de expresión alemana.

Hacia 1911 se trasladó a Inglaterra y en 1913 a Viena. Durante sus últimos años vivió en Zürich. Su inscripción en estudios de ciencias naturales no lo ahuyentó de los círculos literarios y frecuentó la amistad de escritores como Karl Kraus y Robert Musil. Conoció también a Thomas Mann, a quien sometió la lectura de Auto de fe, pero el novelista alemán se la regresó sin leerla. Siempre practicante de una ética de la admiración, Canetti vio en Hermann Broch a uno de los autores más importantes del siglo. (En El imperio perdido, la lectura más penetrante que se ha hecho de Elias Canetti entre nosotros, José María Pérez Gay reúne en una “escena imposible” e imaginaria al autor de La antorcha al oído con Karl Kraus, Robert Musil, Hermann Broch y Joseph Roth.)

De joven, el ensayista galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1981 trabajó en un laboratorio de química, “con sus procesos y sus fórmulas”, ocupación que para él significó “una disciplina muy particular para el oficio de escribir”.

La primera edición de Auto de fe data de 1935 e iba a ser la primera de una serie de ocho libros, una especie de “comedia humana de los locos”. Un día “se me ocurrió que el mundo no podía ya ser recreado como en las novelas de antes, es decir, desde la perspectiva de un escritor; el mundo estaba desintegrado y sólo si tenía el valor de mostrarlo en su desintegración sería posible ofrecer de él una imagen verosímil”.

Un hombre, Kien (que en alemán significa resina o tea), vive rodeado de libros, quiere meterse todos los libros en la cabeza, saberlo todo, leerlos en 300 años, y es para Susan Sontag uno de esos “intelectuales sin conocimiento del mundo, fáciles de engañar, animados por un odio a las mujeres excepcionalmente inventivo”. Entre su existencia y el mundo media una insaciable e insaciada cultura libresca que lo asfixia e inmola cuando se incendia su biblioteca, de ahí el auto sacramental de la cultura. El título de la obra en alemán es Die Blendung, literalmente: “El encandilamiento”. El crítico colombiano Rafael Humberto Moreno Durán deduce que de Canetti hay huellas en El tambor de hojalata, de Günter Grass, en El retoño, de Gisela Elsner, y en Ferdydurke, de Witold Gombrowicz.

Una de las primeras noticias de la existencia de Canetti, al menos para los lectores jóvenes de 1964, se localiza en el citadísimo párrafo de Hans Magnus Enzensberger en Política y delito que tuvo su inspiración justamente en Masa y poder:

El acto político original coincide, si damos crédito a Freud, con el crimen original. Entre asesinato y política existe una dependencia antigua, estrecha y oscura. Dicha dependencia se halla en los cimientos de todo poder, hasta ahora: ejerce el poder quien puede dar muerte a los súbditos. El gobernante es el sobreviviente. Esta definición procede de Elias Canetti, quien ha escrito una excelente fenomenología del poder.

Y en efecto, el escritor búlgaro de lengua alemana, que entre 1916 y 1924 cursó estudios en Zürich y Fráncfort, cree como algunos otros autores (Tolstoi, Calicles, Rousseau, Pulantzas, Foucault) que el poder es estrictamente relacional y ejemplifica la diferencia entre fuerza y poder en el juego (es decir, en la relación) que se da entre el gato y el ratón.

José María Pérez Gay no juzga a Canetti por lo que no es ni por lo que no se propuso, pero desliza la observación crítica de que su exploración “omite la modernidad previsible: las ciencias sociales, la psicología social o la historia. Masa y poder es una fenomenología de extraordinarias precisiones analíticas, pero uno encuentra en sus páginas un recuento natural antes que uno social, una zoología antes que una sociología”. El tema de Masa y poder, reconoce Pérez Gay, es la muerte y la supervivencia. Las masas y el poder son el antídoto contra el aguijón de la muerte.

Mediante la fenomenología y la dialéctica de los símbolos, Canetti vincula datos históricos y sociológicos con los resultados más recientes de la psicopatología, creando así una especie de nueva antropología patológica, que al estudiar la interacción entre la masa y el poder —según lo presentaba su editor en español, Muchnik, de Barcelona— “pone de manifiesto las anomalías patológicas del ser humano en su totalidad biopsíquica”.

Canetti entiende el poder en función de la masa (la multitud) ante la dialéctica de la obediencia, al margen de las nociones de clase, Estado, nación, lo cual es para Susan Sontag “insistir en una comprensión ahistórica”. Ni a Hegel ni a Marx se mencionan en Masa y poder, añade Susan Sontag,

no porque Canetti tenga tanta confianza en sí mismo que no se digne a dejar caer los nombres habituales, sino porque las implicaciones del argumento de Canetti son marcadamente antihegelianas y antimarxistas. Su método histórico y su temperamento político conservador acercan a Canetti más a Freud, aunque en ningún sentido sea freudiano.

El objeto de su lucha es la única fe que dejó intacta la Ilustración, “la más ridícula de todas, la religión del poder”.

Elias Canetti protesta contra el poder, el poder como tal; protesta contra la muerte. Y, como Freud, “disuelve la política en una patología”.

Aunque hay quien piensa —Alain de Benoist, por ejemplo— que el ejercicio del poder no conduce obligadamente a su práctica patológica, tal parece que subsiste como una tentación irresistible. Se asemeja un poco a la cocaína. Quienes la consumen están convencidos de que no hace daño, pero se sabe —según la Organización Mundial de la Salud— que a la postre produce una fuerte dependencia psicológica. Al cabo de los meses y los años termina por volverse imprescindible. No se puede vivir sin ella. Sus efectos —los de la coca— tienen también su analogía con los del poder (“el mejor afrodisiaco”, según Kissinger), pues su usuario se siente lúcido, seguro de sí mismo, controladamente prepotente, perdonavidas, generoso, y muy, muy ágil mentalmente.

Un pesimista profesional, E. M. Cioran, quiere quedarse más acá del poder. “Yo, paso —dice—. Creo que el poder es malo. Muy malo. Soy fatalista.”

Cuando cierto discurso pone en circulación expresiones como “consulta popular”, “redistribución del poder”, “solidaridad”, “pacto de civilidad”, de lo que trata esa proclama es de justificar en la práctica el monopolio del poder. El objetivo único, excluyente, es preservarlo. A cualquier costo. ¿Acaso será distinto a los anteriores el grupo que “redistribuye” —es decir, que reparte— el poder entre los mismos miembros del tótem, eternos usufructuarios de un partido de vividores?

En tiempos en que la razón de Estado se confunde con la razón de poder se pretende cocinar un discurso nuevo del grupo gobernante, lo cual no es sino “el dispositivo intelectual que trata de camuflar sus contradicciones y dar una apariencia universal a sus particulares intereses y puntos de vista”, según escribe Xavier Rubert de Ventós en Ensayos sobre el desorden.

Habla allí del discurso que realmente corresponde a los intereses de una clase y que da forma verbal a su ideología. Y justamente el intelectual —el escritor fantasma— que se esconde tras los discursos del gobierno resulta el especialista que confecciona para la clase dominante esa “teodicea de su propio privilegio” adecuada a sus ansias de legitimación.

Rubert de Ventós toma nota de los magros beneficios materiales que resultan hoy todavía del monopolio del poder, tal vez por ello se sienta la necesidad de redistribuirlo. El filósofo catalán apunta que

este Estado sólo favorece la expresión y la realización de un tipo neurótico característico: el que se siente más atraído por el control de los demás que por el ejercicio de su propia injusticia. Se trata de individuos ansiosos siempre por asumir la responsabilidad —y la impunidad— del cargo público desde el que pueden tratar a los demás no como personas, sino como objetos del orden institucional en turno.

Los más peligrosos y costosos factores de inestabilidad de una sociedad son la concentración del poder político y económico: “Más costoso que el mantenimiento de todos los servicios públicos es la subvención del desequilibrio, la ineficacia y la demagogia que esta misma concentración genera”. En las sociedades primitivas y clásicas del pasado había mecanismos reguladores, como el ostracismo, que tendían a inhibir la formación y la consolidación de estos “profesionales” del poder.

A propósito del “relevo del poder” que ahora se finge, viene al caso recordar que el sistema rotatorio de los cargos públicos en la Grecia preclásica y en la América prehispánica impedía el monopolio del poder por parte de unos cuantos individuos cuya misma “vocación política” bastaba para descalificarlos. Esos individuos, decía Aristóteles, “se aferran a los cargos públicos como si estuvieran afectados de una enfermedad que sólo pudiera curarse con su continuidad en el poder”.

Hoy sabemos que se trata efectivamente de una enfermedad. Cualquier persona dispuesta a los sacrificios necesarios para llegar a ser presidente o jefe de gobierno “debe estar afligida por una imperiosa y violenta necesidad de dominar a los demás: de sublimar su impotencia a niveles más inmediatos; de pasar a otros el escozor que le dejó la obediencia a su padre, su capitán, su mujer, su maestro”.

En todos los países abundan hombres dedicados al quehacer público y a quienes el poder no debería nunca entregarse: “El poder de controlar y decidir sobre la vida de los demás no debería estar en manos de alguien lo bastante enfermo para buscarlo”.

Por eso, añade Rubert de Ventós, en la Antigüedad se procuraba que cuando un grupo se afianzaba al poder y hacía peligrar la libre circulación del mismo, aplicaran los clásicos otro mecanismo de seguridad: el ostracismo.

La idea era evitar la consolidación del poder, saludable práctica que también se advierte entre los zapotecas: no se plantean “la acumulación de la riqueza como una injusticia sino, ante todo, como un desequilibrio y un peligro público”.

Con parecido escepticismo E. M. Cioran piensa lo suyo:

Creo que el poder es malo. Muy malo. Soy fatalista y estoy resignado ante el hecho de su existencia, pero es una calamidad. He conocido gentes que han llegado a tener poder y es algo terrible. ¡Algo tan malo como que un escritor llegue a hacerse célebre! Es lo mismo que llevar un uniforme. Cuando se lleva uniforme ya no se es el mismo. Bien, pues alcanzar el poder es llevar un uniforme invisible de forma permanente.

¿Por qué un hombre normal, o aparentemente normal, acepta el poder: vivir preocupado de la mañana a la noche, etc.? Porque dominar es un placer: un vicio. Por eso no hay prácticamente ningún caso de dictador o jefe absoluto que haya abandonado el poder de buen grado. El caso de Sila es el único que recuerdo.

El poder es diabólico: el diablo no fue más que un ángel con ambición de poder, luego entonces ni un ángel puede disponer del poder impunemente. Desear el poder es la gran maldición de la humanidad.

ANIMALIDAD POLÍTICA

HASTA ahora la mejor reflexión que se ha hecho acerca de si los políticos pueden o no ser honestos es de 1513. De una sentada, Maquiavelo escribió El príncipe entre agosto y diciembre de 1513. Su seguridad, su tono, su contundencia, tiene la arbitrariedad poética de un ensayo literario deslumbrante. Describe cómo es el poder, no cómo debería ser. No propone que así deba ser: dice que así es. Más que como filósofo que avanza sobre un pensamiento “sistematizado”, Nicolás Maquiavelo procede como un escritor, como Nietzsche, como Elias Canetti. Se queda en el enunciado y no se preocupa por demostrarle nada a nadie. Cuenta, eso sí, con la inteligencia del lector que debe completar su sugerencia. Tal vez por ello su texto —su dilema moral, su paradoja ética, su otra legalidad, su predicamento insoluble— sigue discutiéndose cinco siglos después.

“No era un filósofo —dice Isaiah Berlin—. No se dedicó a la tarea de examinar, ni siquiera de explicar, las implicaciones de sus propias ideas.”

Por eso podría decirse que Maquiavelo pervive porque la suya es una intuición poética. Y a través de ella su pensamiento sigue vigente.

El famoso capítulo XVIII de El príncipe, en el que se habla de la palabra empeñada y de la posibilidad de no cumplir con ella, es el que más incide en lo que podría reconocerse como una “ética”, una “moralidad” distinta a la convencional y que —si se trata de conservar el Estado, es decir: el poder— justifica cualquier acción. Todo se vale. Al fin y al cabo los actos del Príncipe siempre serán honorables. Ésa es la lógica de Maquiavelo.

En una de sus últimas clases del Colegio de Francia, en 1978, Michel Foucault dijo ante más de 100 testigos que el libro de Maquiavelo “es un tratado sobre la habilidad del príncipe para conservar su principado”. Y es que para Maquiavelo toda la razón de ser de la política es mantener el poder. A partir de ahí, de preservarlo, guardarlo, protegerlo, resguardarlo, salvaguardarlo, sostenerlo, todo es posible. Foucault interpreta que en El príncipe —considerado primero en la tradición de los libros de “consejos al gobernante” y luego en la línea de los consagrados al “arte de gobernar”— se intenta identificar los peligros (de dónde vienen, en qué consisten, cuál es su intensidad, cuál es el mayor, cuál el menor) y de desarrollar el arte de manipular las relaciones de poder que permitirán al príncipe hacer de modo que su principado, como vínculo con los súbditos y el territorio, pueda ser protegido. “Pero ser hábil en conservar el principado no significa en realidad poseer el arte de gobernar”, advierte.

“¿Cuál es el fin de un príncipe? —se pregunta Norberto Bobbio—. Mantener el poder”, se contesta. Y se explica: “El juicio sobre la bondad o la maldad de un príncipe no parte de los medios que utiliza, sino solamente del resultado”.

Para el profesor turinés el juicio de Maquiavelo no es moralista. Su criterio para distinguir la buena de la mala política es el éxito, y el éxito para un príncipe nuevo se mide por su capacidad de conservar el Estado.

¿Cuál es la diferencia entre un buen gobernante y uno malo? “Eso depende —escribe Maquiavelo— del buen o mal uso que se haga de la crueldad.” Su bondad o su maldad se mide por su eficacia.

Antes de Clausewitz, Maquiavelo asoció la política con la guerra. La lógica política es lógica militar. Lo que hay para ambas es un juego de fuerzas, un campo magnético estable o inestable. Y lo que anda en medio podría ser el poder. Roberto González Villarreal, en una muy penetrante lectura de El príncipe, lo entiende así:

El arte de la guerra, que aparece reiteradamente en el texto a través de ejemplos y batallas, no es ni una metáfora, ni un recurso: es una definición, el único contenido posible del poder, la agonística [ciencia de los combates, arte de los atletas] de los sujetos y los medios para preservarlo: un combate sin fin. El poder existe en su preservación; no tiene otro origen ni otro destino.

Maquiavelo parte de la verità effetuale della cosa, de la verdad real de la cosa: de la verdad de los hechos, de las cosas como son, no como deberían ser. Prefiere irse directamente a la verdad real de las cosas y no encomendarse a la invención. No está diciendo que el mundo tiene que ser así. Está afirmando que así es. Los hombres, por ejemplo, casi siempre son malos. Sería una ingenuidad entregarse a un proyecto social (la organización del Estado) suponiendo que todos los hombres son buenos. Sería suicida.

Una de las enseñanzas de Bobbio es hacernos relacionar a los clásicos con nuestro lugar y nuestro tiempo. Platón está hablando de nosotros en este momento, en 1994. Hobbes se está refiriendo ahora a las elecciones en Yucatán. Weber no entiende por qué el gobierno es juez y parte en la calificación de las elecciones. Maquiavelo sabe por qué están haciendo lo que hacen quienes sienten que pronto pueden perder el poder en México y por qué su única apuesta —o su apuesta mayor— es la propaganda.

Para que no se acabe su poder, el príncipe (es decir, el presidente) debe dejar salir la bestia que trae adentro, siendo como es el más animal de los humanos. Tiene que ser mitad bestia y mitad hombre, como el centauro Quirón, y saber utilizar una y otra naturaleza: un par de rostros, dos o tres máscaras, un discurso esquizoide.

Condenado a hacer uso de su mejor animalidad política, el príncipe (el presidente) “debe elegir entre la zorra y el león, porque el león no se protege de las trampas ni la zorra de los lobos”.

Por tanto, “es necesario ser zorra para conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos”. La astucia y la fuerza, la malicia y la violencia.

En cuanto a la palabra empeñada (como el juramento ante la Constitución), el presidente no tiene por qué cumplirla. No debe guardar fidelidad a su palabra cuando esa fidelidad se vuelve en contra suya y han desaparecido los motivos que determinaron su promesa. Es un principio de realidad, o más bien: se trata del principio del poder. Para preservarlo no hay que perder de vista que no todos los hombres son buenos, “puesto que son malos y no te guardarían a ti su palabra; así, tú tampoco tienes por qué guardarles la tuya”. Una vez que el animal político se trepa en el trono del poder tiene que seguir dando de coletazos a sus enemigos, según la lógica a que lo condena un párrafo de Maquiavelo. El poder nunca es seguro. Nunca evitar sílabas iguales. Se ve a los príncipes prosperar hoy y caer mañana. Para conservar el poder tiene que comportarse como una bestia, es decir: como un león y una zorra al mismo tiempo. Tiene que tomar en cuenta la tempestad aunque el mar esté en calma.

Un príncipe que quiera conservar el Estado se ve frecuentemente forzado a no ser bueno [...]

A menudo se ve obligado, para conservar su Estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Por eso necesita tener un ánimo dispuesto a moverse según le exigen los vientos y las variaciones de la fortuna y a no alejarse del bien, si puede, pero a saber entrar en el mal si se ve obligado.

Otro postulado de Maquiavelo, también en El príncipe, constriñe al animal político a preservar su poder antes que cualquier otra cosa: “Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar su Estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo”.

Léase El príncipe con marcador en mano y márquese de amarillo el verbo conservar cada vez que aparezca en sus diversas declinaciones.

Léase presidente donde dice príncipe, y poder o PRI donde dice Estado o principado. Se entenderá así mucho de lo que hoy, hacia finales del siglo, está sucediendo en México. Se comprenderán algunas de las iniciativas (las que sean) que el actual grupo gobernante toma para preservar el poder. Y, además, se tendrá la experiencia de una lectura muy fascinante y muy divertida de El príncipe, pues un libro es clásico cuando sigue vigente.

El animal político tiene el mismo instinto de conservación hoy a finales del siglo XX que en el siglo XVI, cuando el florentino escribió su ensayo. Se inferiría que el principio del poder consiste precisamente en eso: en conservarse. Es un principio como el del placer, de Freud, que ante todo quiere repetirse, pero en lo fundamental quiere preservarse, es decir: permanecer en su ser.

Todas las acciones del príncipe están encaminadas a conservar el poder. Absolutamente todas: desprestigiar al enemigo, en primer lugar, por medio de un fuerte dispositivo de propaganda. No se puede mantener el poder sin los medios: sin los periódicos, sin Televisa, sin el sistema propagandístico gubernamental. No se puede gobernar sin ellos.

Si se contempla el poder como una situación, como un hecho consumado o un combate sin fin, como dice Roberto González Villarreal, también debe concluirse que su objetivo es sobrevivir al infinito. El mismo Roberto González Villarreal ha escrito (las cursivas son nuestras):

Si el poder no es una sustancia, ni un referente, ¿qué es? Es una situación, una posición ganada por la fuerza, el valor, el azar o la fortuna, cuyo propósito no es otro que mantenerse. Justo como una fortificación o un espacio en la guerra; todo se vale, entonces, para resguardarlo.

Pero ¿por qué la propaganda es uno de los signos más obvios de la desesperación —del miedo a perder el poder— y uno de los instrumentos aparentemente más eficaces para conservarlo si no existe una barrera ciudadana que se le oponga?

Porque tiene que ver con la imagen. Con lo que se ve y se dice y no con lo que se hace o palpa. Ya lo había previsto Maquiavelo: tan importante es tener el poder como aparentar tenerlo. “Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, ya que a todos les es dado ver, pero a pocos palpar. Cada quien ve lo que pareces, pocos palpan lo que eres.”

La verdad no es la relación justa entre el hecho y el dicho, sino lo que el poder establece como verdad con su enorme aparato de propaganda. El que grita más fuerte y más veces es el dueño de la verdad. La verdad del poder.

El príncipe (el presidente) tiene que actuar como si no hubiera la menor duda acerca de su legitimidad. Y debe despertar temor. Entre ser odiado o amado por el pueblo, el príncipe (el presidente) prefiere ser temido. En sus acciones debe verse su grandeza de ánimo, su valor, su firmeza y su fortaleza. Puede perfectamente ser temido y no ser odiado.

El logro cardinal de Maquiavelo —razona Isaiah Berlin en Contra la corriente— es el descubrimiento de un dilema insoluble: “el plantear una interrogación permanente en la senda de la posteridad”. Es éste el nudo gordiano que Maquiavelo ha enredado, un nudo que puede ser cortado pero no desanudado. Maquiavelo arrancó las máscaras de la hipocresía, revelando brutalmente la verdad. Ayudó a que los hombres se hicieran conscientes “de la necesidad de tener que hacer elecciones dolorosas entre alternativas incompatibles en la vida pública y en la privada”. Su logro es de primer orden, si sólo fuera porque el dilema nunca ha dado paz al hombre desde que se arrojó luz sobre él (sigue sin ser resuelto, pero hemos aprendido a vivir con él). “Los hombres han experimentado con bastante frecuencia en la práctica, sin duda, el conflicto que Maquiavelo hizo explícito. Convirtió su expresión de una paradoja en algo que se acerca al lugar común.”

En ningún momento —añade Isaiah Berlin— Maquiavelo niega las virtudes cristianas ni afirma que sean buenas la crueldad, la mala fe, la tortura, la matanza de inocentes. Lo que estatuye es que para conseguir el bien, es decir: un todo social fuerte y bien gobernado, y construir una comunidad gloriosa como la de Atenas o la de la Roma republicana, el gobernante no puede obedecer el código moral cristiano. Su proyecto se desmoronaría. Para un destino personal, individual, como la salvación del alma, sí valen los preceptos cristianos. Pero para edificar un Estado, no. No puede el príncipe perder de vista que los hombres no son buenos y que es ocioso esperar que lleguen a serlo. Es un principio de realidad: el principio del poder.

EL FILÓSOFO DE LA CABEZA RAPADA

A Leonardo Sak

LO QUE se podría decir de Michel Foucault (nacido en Poitiers en 1926 y muerto en París en 1984) es que, por lo menos, nos enseñó a pensar de otra manera, al margen de las instituciones, y a poner en entredicho las formulaciones que (a lo largo de la historia de las ideas) han arraigado como conocimientos.

Sus incursiones en los campos de la psiquiatría (la locura, la práctica del hospital psiquiátrico), el derecho penal (la prisión, las formas de indagación y establecimiento de la verdad jurídica), la sexualidad (cómo y por qué se nos ha dicho que el secreto de nuestra verdad reside en el sexo) suscitaron como natural la pregunta de por qué el autor de La arqueología del saber no frecuentaba otros terrenos. A los geógrafos les hizo ver que sería infinita la lista de todas las ciencias de que no se ocupaba: “No hablo de la bioquímica, no hablo de la arqueología. Incluso no he hecho una arqueología de la historia”.

¿Por qué?

Porque nunca se propuso hacer una historia general ni una crítica de todas las ciencias humanas. Si intentó indagar la genealogía de la psiquiatría fue “porque tenía una cierta práctica y una cierta experiencia del hospital psiquiátrico y percibía allí combates, líneas de fuerza, puntos de enfrentamiento, tensiones”.

La tendencia a metaforizar —adaptar términos y verbos procedentes de la física, la química, el saber militar— no es de los gestos menos fecundos de su pensamiento; conseguía así el “efecto literario” justo con la misma eficacia de algunos de sus contemporáneos (Gilles Deleuze, René Girard) al proseguir la vena más creativa de la literatura francesa: el ensayo, la aventura (los riesgos) de la imaginación que va de Montaigne al ensayo novelístico de Marcel Proust. Dispositivo (vocablo más propio de la mecánica automotriz o de uso natural entre los fabricantes de armas) o verbalizaciones como motorizar o permeabilizar empezaron a hacer cada vez más claras y afiladas las explicaciones de Foucault.

Así, pues: origen, génesis del conocimiento. ¿En qué instante de la historia empezaron a cuajar algunas de las ideas que los hombres se hacen unos de otros y de las cosas?

“Lo que me interesa es investigar la forma en que el conocimiento se relaciona con las instituciones, con la organización social y política: en pocas palabras, el análisis entre el saber y el poder”, dijo en 1975 en Río de Janeiro.

Y le explicó a los profesores y estudiantes cariocas:

Voy a invocar razones biográficas que expliquen mi interés por las relaciones entre poder y conocimiento. Terminé mis estudios en Suecia, después viví en Polonia y Alemania, y en todas partes, por una serie de razones, siempre fui un extranjero. Otro hecho importante es que no soy médico, pero tampoco soy un neófito; no soy lo que se podría decir un historiador, pero me intereso en la Historia; ni siquiera soy un verdadero profesor porque en el Collège de France sólo se tiene la obligación de dar un cierto número de conferencias al año. En consecuencia, quizás el hecho de haber vivido siempre en el límite, digamos exterior, de las relaciones entre conocimiento y poder, es lo que me ha llevado a interesarme en estas cuestiones.

Saber es poder. El conocimiento es poder (de ahí la atención que los gobiernos ponen en las universidades, en los laboratorios, en los intelectuales, en esa otra forma de conocimiento efímero y vulgar: la propaganda y la información, tanto la de la prensa como la del espionaje) y alguna diferencia ha de haber en los matices semánticos a que se trasladan o traducen las ideas. ¿Por qué decir Power and knowledge o an archeology of knowledge y La arqueología del saber y no “Arqueología del conocimiento”? Orígenes, génesis, matriz del conocimiento o de las formas de ir conociendo a lo largo de la historia, y no arqueología del “saber” a secas, del amargo saber, como recipiente del conocimiento acumulado: de ahí el sentido de las palabras y las cosas de Michel Foucault.

El autor de El nacimiento de la clínica estudió filosofía, psicología y psicopatología antes de ser admitido en el mayor hospital psiquiátrico de París para trabajar “con un especialista muy conocido”. Pero en ese trabajo no tenía una función definida, lo que quizás, admite Foucault, hubiera podido ser fundamental para adquirir una especie de percepción de las relaciones entre los médicos y los enfermos.

En los años en que renació un interés más o menos general por la locura —la crítica al hospital psiquiátrico, los libros de Ronald Laing y David Cooper, Franco Basaglia—, hacia 1975, Michel Foucault empezó a ser más conocido y sus ideas a salir del apretado ámbito académico. El tema de la locura alcanzó entonces una dimensión política, tanto como la defensa del enfermo mental.

Pero por fijarse en el poder suele uno olvidarse de la explotación, se le dice a Foucault. Sí, contesta, y también del deseo y del interés: “Las relaciones entre deseo, poder e interés, son más complejas de lo que ordinariamente se piensa... Hizo falta mucho tiempo para saber lo que era la explotación. Y el deseo ha sido y es todavía un largo asunto”.

Se olvida asimismo —por fragmentar las luchas entre minorías sexuales o raciales: el problema es de clase, no de sexo, no de hombres ni de mujeres ni de homosexuales aislados— si no la lucha de clases, al menos la existencia misma de las clases sociales:

Si se lucha contra el poder, entonces todos aquellos sobre los que se ejerce el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden comprometerse en la lucha allí donde se encuentran y a partir de su actividad (o pasividad) propia.

Las mujeres, los prisioneros, los soldados, los enfermos en los hospitales, los homosexuales han abierto en este momento una lucha específica contra esa forma particular de poder que son la imposición y el control que se ejerce sobre ellos. Estas luchas forman parte actualmente del movimiento revolucionario, a condición de que sean radicales...

En Un diálogo sobre el poder se reeditan algunas conversaciones (como la que tuvo Foucault con Guilles Deleuze) y publicadas en Microfísica del poder. En estos intercambios se ve cómo el poder —como “objeto filosófico”— se les escurre de las manos a los interlocutores, como un pez agonizante y resbaloso. Sin embargo, mientras se les escabulle se enteran más o menos, junto con el lector, de qué manera el poder se cimenta, se coagula, se derrama entre lo más oculto del cuerpo social: en todos sus intersticios.

Metáforas bélicas, símiles de la electricidad o de la química, nociones de la física traspuestas por extensión o analogía, sirven a Foucault con más plasticidad significativa que las conceptualizaciones derivadas de las llamadas ciencias sociales para vislumbrar por dónde va a saltar la liebre: por dónde palpita el poder.

Fascinados con el poder como antes sus coterráneos con la “estructura”, la “existencia”, la “explotación” o la “muerte de Dios”, Foucault y sus interpeladores reparan en la tendencia ya no tan actual de ver el poder sólo en la forma y los aparatos del Estado. Y lo siguen buscando. Todavía no lo encuentran porque parece estar en todas partes y en ninguna. ¿Por qué?

Porque el poder en Occidente es lo que mejor se muestra y lo que mejor se esconde. Lo que desde el siglo XIX llamamos “vida política (un poco como la corte en la época monárquica) es el modo que tiene el poder de ofrecerse en representación”, escribe el autor de Las palabras y las cosas.

¿Cuándo fue que Foucault empezó a explorar las zonas más disimuladas en las que operan las relaciones de poder fuera de sus modalidades estatales?

Fue durante la elaboración de Vigilar y castigar. O más bien, “a partir de una serie de acontecimientos y experiencias iniciadas en 1968 a propósito de la psiquiatría, la delincuencia, la escolaridad”.

Pero al mismo tiempo esos hechos no hubieran cobrado todo su sentido

sin el fondo de esas gigantescas sombras que fueron el fascismo y el stalinismo. Del mismo modo que la miseria obrera —esa subexistencia— hizo pivotear el pensamiento político del siglo XIX en torno de la economía, esos sobrepoderes que son el fascismo y el stalinismo provocan la inquietud política en nuestras sociedades actuales.

(Todo esto dicho, bien entendu, en 1972. Hubiera sido interesante escuchar a Foucault después de 1989.)

Como escritores, filósofos, periodistas, policías, psicoanalistas, discípulos, geógrafos, gastroenterólogos, sacerdotes —sujetos todos de los varios niveles del interrogatorio—, Gilles Deleuze, David Cooper, Jean-Pierre Faye, Marine Zecca, Bernard Henry-Levy, M. Fontana, intepelan al autor de La arqueología del saber. Y Foucault se coloca en el terreno del que sabe que no sabe: “Mi problema es la política de la verdad”. Vivimos, dice, en una sociedad que marcha en gran parte “por la verdad”, que produce y pone en circulación discursos que cumplen función de verdad. La historia de la “verdad” —del poder propio de los discursos aceptados como verdaderos— está todavía por hacerse.

En las primeras páginas, Miguel Morey recapitula algunas de las ideas más antiguas y más recientes sobre el poder:

El poder es algo que posee la clase dominante.

El poder no se posee: se ejerce.

El poder no es una propiedad: es una estrategia.

El poder es algo que está en juego.

El Estado no es un lugar privilegiado del poder.

El poder es un efecto de conjunto, un campo magnético.

El poder no es una mera superestructura; toda economía presupone unos mecanismos de poder inmiscuidos en ella. Hay que sustituir la imagen negativa del poder (oculta, corrompe, reprime, impide...) por una positiva: el poder produce, el poder inventa.

Pero hay una incómoda inexactitud en toda esta acumulación viciosa de ideas ajenas (¿no sería posible escribir sin citar?): no es que no se sepa lo que es el poder, o quién lo ejerce, o quién lo posee, o cómo se desborda por encima y por entre las porosas membranas de la sociedad y de la historia. Lo que sucede es que no se da aún —y qué bueno— con una definición fija. Se tiene una idea errátil de lo que es el poder pero no se ha logrado amarrarla sin nudos flojos. Es lo de menos. La camisa de fuerza o el muro inderruible de las definiciones tal vez sólo valgan en el campo concreto de la mecánica automotriz o en el tramposo, acomodaticio ámbito de la ley (“ya se sabe que el derecho no describe el poder”, dice MF) y del sistema penal. De servir las definiciones en la filosofía se paralizaría el pensamiento y si, por otra parte, ni siquiera los franceses of all people