Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

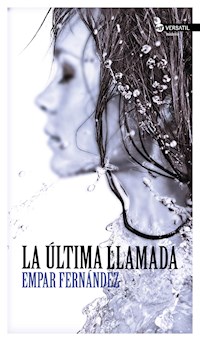

Noemí Monteagudo salió una noche para celebrar el fin de curso, pero nunca regresó a casa. Antes de desaparecer realizó una última llamada que su padre no atendió. Tres años después su familia ha perdido toda esperanza: su madre sobrevive a base de ansiolíticos, su padre aplaca la culpabilidad con la ayuda cómplice del alcohol y solo su hermana, Yolanda, es capaz de rescatar algo de cordura para seguir adelante. Todo cambia cuando Julio, el padre de Noemí, descubre en un show de televisión a una vidente que asegura entrar en contacto con el más allá. Mientras Julio se deja arrastrar por las palabras de la enigmática mujer; Yolanda se propone desenmascarar a la poderosa médium. Pero los secretos mejor guardados acaban por aflorar y casi nada es lo que parece."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA ÚLTIMA LLAMADA

Empar Fernández Título original: La última llamada

© 2015 Empar Fernández

Diseño cubierta/Fotomontaje: Eva Olaya

Fotografías cubierta @ Shutterstock

1ª edición: enero 2015

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2015: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601

08028 Barcelona

www.ed—versatil.com

ISBN: 978-84-942257-5-8

IBIC: FH

Depósito legal: B 26.648- 2014

Impreso en España

2015—. Estilo Estugraf Impresores S.L.

Pol. Ind. Los Huertecillos — nave 13

28350 Ciempozuelos (Madrid)

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.

Días ¿Para qué sirven los días?

Los días son donde vivimos.

Vienen, nos despiertan. Una y otra vez.Son para estar felicesdentro de ellos.¿Dónde podemos vivir,salvo en los días?

...Philip Larkin (Coventry, 1922 —Hull, 1985).

PRÓLOGO: La chica que lloraba al subir al autobús

por David G. Panadero

director de la colección Off Versátil

Muchos son los que han aplaudido el atrevimiento de Empar Fernández. Respecto a su anterior novela, La mujer que no bajó del avión, se han leído comentarios como ¡novela negra sin crimen! En La última llamada se amplían estas expectativas, y no precisamente porque en las páginas de Empar no haya crimen, que lo hay, sino porque su escritura delicada e inteligente interroga acerca de las consecuencias del acto violento y las pasiones enfermas, en lugar de embrutecernos con las consabidas tablas de carnicero. Esta capacidad para profundizar en la conciencia de sus personajes es sin lugar a dudas uno de los rasgos distintivos de la autora, que además, porqué no decirlo, define su registro puramente femenino.

En la novela que vais a leer Empar Fernández regresa a ambientes que le son ya familiares: los barrios periféricos de Barcelona, esos que de verdad han sufrido la crisis, la zona industrial de L´Hospitalet, abandonada y siniestra, la precariedad laboral y el malestar social como telones de fondo. Una chica se acaba de examinar de Selectividad y lo celebra con los amigos en una discoteca, pero su novio no sabe, no quiere estar a la altura: en lugar de acompañarla prefiere colocarse y continuar la fiesta a su aire. Ella subirá sola al autobús nocturno después de llamar a su padre, que no atenderá esa última llamada; bastante tiene con lo suyo, el reparto con la furgoneta, menos de cinco horas diarias de descanso seis días en semana… Lo que le pase a Noemí en los minutos posteriores a subir al autobús, su paradero definitivo, es el misterio que traerá de cabeza a todos en la novela y obsesionará al padre hasta el punto de consultar a una vidente… Una mujer misteriosa y autoritaria, Samantha Damon, protagonista de un espectáculo televisivo en el que contacta con el Más Allá. Ella asegura tener las respuestas que tanto necesita la familia de Noemí.

Como hiciera Fritz Lang en sus mejores películas, Empar toma el acto violento como punto de partida para habilidosamente llevarnos a otro terreno, más reposado pero igualmente doloroso. Lo que podría haber sido la enésima investigación rutinaria o la exhibición de un forense superdotado da pie aquí a una novela profundamente romántica, en el sentido más peligroso del término. Recordemos que la novela gótica —que era al fin y al cabo la expresión más radical del romanticismo— fue un género muy femenino, a menudo escrito por mujeres y casi siempre leído por ellas. Malos instintos, pasiones desbocadas, ambientes falsamente esotéricos, y, como en las mejores óperas italianas, la fuerza del destino empuja incluso contra su voluntad a los personajes de La última llamada.

La mujer que no bajó del avión nos hablaba de la culpabilidad, de cómo esta podía arrasar una vida. A este tema, que se repite como un obsesivo leitmotiv, Empar Fernández añade otro en La última llamada: nuestro límite a la hora de aguantar el dolor, la pérdida de un ser querido, y de qué forma ese dolor nos hace más sensibles y casi siempre más vulnerables. Pero la autora no se limita a exponer lo que es evidente, con mano maestra compondrá la trayectoria de los distintos personajes, que —seguimos con la comparación lírica de la fuerza del destino aunque los más escépticos pueden hablar de simple azar— acaban dibujando círculos concéntricos, lo que supone un acierto total de estructura narrativa. Unos se quedan anulados por el dolor, anestesiados por whisky, pastillas... Otros buscan la salida aún a costa de grandes esfuerzos. Y no faltan los que emplean ese conocimiento tan preciso del dolor para herir a los demás.

PRIMERA PARTE

Noviembre de 2012

·I·

Salió de casa muy pronto, a primera hora de la tarde y sin la acostumbrada cabezada en el sofá que le ayudaba a sobrellevar el madrugón diario. Necesitaba aire fresco, rumor de voces, asfalto. Los secretos le asfixiaban y no encontraba arrestos para volver a mentir. Tenía la sensación de que llevaba demasiado tiempo inmerso en un engaño. Algo más de tres años desde aquella primera y lejana media verdad. No quería dar explicaciones y no las dio, simplemente le anunció a su esposa que volvería a la hora de cenar y le rogó que no sufriera si se retrasaba. Marisa lo miró con extrañeza, quizás con cierta contrariedad; Julio pudo leerlo en sus ojos, pero no preguntó.

En la calle hacía frío y el viento que subía desde el mar despejaba de transeúntes las aceras. Era un atardecer verdaderamente desapacible, aunque hacía tiempo que Julio apenas reparaba en ciertas cosas. Ya no le molestaba la lluvia pertinaz y habían dejado de alegrarle los días especialmente luminosos.

Les Corts era uno de los pocos barrios que apenas conocía, nunca le asignaron esa ruta, pero no tardó el localizar el portal en el que se hallaba la consulta de Samantha Damon, muy cerca del Camp Nou y del edificio de la Maternitat, en un inmueble de cierto porte venido fatalmente a menos. Buscó entre la hilera de ventanas de la segunda planta, pero nada permitía distinguir unas de otras. Se alejó.

Había salido de casa demasiado pronto y necesitaba dejar correr el tiempo hasta bien entrado el anochecer. Tenía dos horas de vacío por delante. Dos horas que pensaba dedicar por completo a intentar serenarse y a comprender la razón por la que estaba allí, a punto de consultar a una médium. Algo que años atrás le hubiera parecido un verdadero disparate propio de personas fáciles de engatusar.

Localizó un bar junto a una plaza pequeña y recogida a pocas manzanas. Ni un alma en los bancos y solo un par de madres custodiando de cerca a sus criaturas junto a los modernos columpios de colores. Una de ellas saltaba sobre sus pies para alejar el frío, la otra apremiaba a su hija que se demoraba en el balancín y no parecía tener ninguna prisa por llegar a casa. Pidió un whisky. Lo necesitaba. Ya habría tiempo para aparcar el alcohol. Uno no puede luchar a la vez en todos los frentes.

Quizás la médium, la mujer clarividente, la que aseguraba tener la facultad de hablar con los muertos y conocer el paradero de los desaparecidos, fuera la clave. Lo esperaba todo de ella, demasiado bien sabía que no podía esperar nada de nadie más. Era su clavo ardiendo.

La experiencia televisiva había sido un verdadero fiasco y el interés de la prensa, que volvió a ocuparse de Noemí en el tercer aniversario de su desaparición, tampoco había aportado nada nuevo. Por otra parte la policía había investigado el asunto de la gasolinera aragonesa y había contrastado sin éxito los datos proporcionados por las numerosas asociaciones integradas por familiares y amigos de personas que parecían haberse desvanecido y de las que Julio era un miembro activo. Por el momento todo esfuerzo había sido en vano. Incluso los detectives privados habían abandonado recientemente el caso, incapaces de hallar nuevos indicios.

Julio llevaba casi tres años viviendo como en una cripta. Marisa, su mujer, permanecía ausente en todo momento, perdida en una consoladora duermevela inducida. Fármacos para dormir y para despertar, para moverse y para quedarse quieta, para alejar la angustia y para sentirse viva solo a medias. Nunca demasiado viva. Se sobreponía a los días infinitos y a las eternas noches, siempre olvidada de sí misma. Completamente extraviada. Casi un espectro. Una sombra. Una mera presencia que a veces, en un descuido, requería en voz alta la presencia de Noemí para poner la mesa o retirar la ropa del tendedero. Una frágil presencia que rompía a llorar hasta ingerir la píldora siguiente, cerrar los ojos y esperar.

Por el contrario, Yolanda, su hija mayor, llevaba meses, años quizás, haciendo cuanto podía por escapar de un piso diminuto y habitado por fantasmas. Ocupada en mil cosas, Yolanda regresaba diariamente tarde, muy tarde. Saludaba a sus padres, cenaba deprisa y corriendo y, con cualquier pretexto o sin él, se confinaba en su cuarto y no volvía a salir. Julio sabía que Yolanda no podía soportar tanto dolor como se escondía en cada uno de los rincones de aquel piso que siempre resultó pequeño y que, de un día para otro, se quedó grande. Muy grande. Un enorme y desolado páramo de sesenta metros cuadrados cuyos ocupantes habían perdido todo interés por encontrarse.

Y siempre aquella enloquecedora sensación de encontrarse en un callejón sin salida. Siempre, siempre, siempre aquella obstinación que lo consumía, aquella nula disposición a darse por vencido. Aquel puto empeño imposible que no concedía tregua ni perdonaba.

·II·

El segundo whisky hizo que entrara en calor, le proporcionó cierta relajación y durante un rato el tiempo pasó sin sentir entre el televisor, la conversación de los clientes habituales en la barra y la contemplación de la plaza casi desierta. En la pantalla una agente de ojos grandes y cola de caballo, a la que recordaba haber visto en alguna otra ocasión, hablaba del cadáver que habían localizado en las estribaciones de Collserola y que pertenecía a una mujer joven de estatura elevada y cabello largo y rubio que había sido apuñalada hasta morir. Las imágenes del cadáver de la joven cubierto por la manta térmica bajo la que asomaba el extremo de una melena muy clara acompañaban a las observaciones de la portavoz de la policía que añadía que el cuerpo de la mujer, que parecía llevar varios días sin vida, había sido arrojado desde la carretera y descubierto casualmente por unos viandantes que acertaron a pasar a pocos metros.

Como le ocurría cada vez que captaba al vuelo una noticia parecida, durante unos instantes un puño le atrapó el corazón. Pero la estatura elevada y el cabello rubio de la mujer repetidamente apuñalada le ayudaron a descartar a Noemí. No era ella. Aunque el color del cabello podía cambiar a voluntad, nadie hubiera dicho de Noemí que era una mujer alta. Estaba totalmente seguro de que no era ella. Se tranquilizó y maldijo interiormente a todos y cada uno de los asesinos de mujeres, desvió la mirada de la pantalla y de nuevo contempló la plaza. En el extremo opuesto, casi en una esquina, un joven con anorak y gorra de lana rebuscaba en un contenedor con ayuda de una barra metálica. Junto a él un carro de supermercado con diarios, cartones y piezas de metal. Una extraña forma de pudor hizo que apartara la vista y la fijara en el vaso mediado.

No pudo evitar evocar el último episodio, el más reciente y uno de los más penosos, de aquel calvario que le había tocado vivir, la entrevista con Darío Andrade. Recordaba cada paso, cada sensación, cada palabra. Podía revivir cada momento de aquel interminable infierno.

—Tenemos preparado el informe— le había anunciado días atrás una voz femenina—. Si puede usted pasar mañana por la tarde… Sí, sí, a eso de las seis está bien. Lo anoto, ¿de acuerdo? El señor Andrade lo recibirá personalmente. Hasta mañana.

Y Julio no tuvo que consultarlo dos veces. Era su prioridad. Cada vez más a menudo se preguntaba qué sentido conservaría su vida el día en que, definitivamente derrotado, dejara de buscar a su hija menor. Sentía miedo de sí mismo, miedo del miedo que era capaz de sentir. Tanto, tanto miedo que a veces necesitaba unas copas. Dos, tres… En ocasiones alguna más. Aquella tarde, mientras recordaba cada uno de los pasos dados y aguardaba a ser recibido por la médium, era una de aquellas ocasiones.

Semanas atrás había atravesado la calle Aragón y comprobado en la placa bajo los timbres que aquel era el portal que buscaba. El nombre de Darío Andrade y el de su socio, Ernest Ribas, ambos detectives privados, resaltaba en letras negras y achatadas de trazo grueso sobre el metal dorado. Una placa elegante para un oficio que a Julio Monteagudo se le antojaba algo sórdido. Lo era. Sin duda. Sentía las piernas flojas y la condenada angustia que ya no le abandonaba instalada en el pecho como un órgano más. Una víscera molesta e inextirpable quirúrgicamente. La maldita angustia.

Su imagen en el espejo del ascensor le había parecido lastimosa: los hombros caídos, la barba ya blanca y algo crecida desde el afeitado de primera hora de la mañana, las enormes bolsas bajo los ojos que apenas conservaban luz propia, la camisa clara y la vieja chaqueta azul de punto… Podía recordar perfectamente su rostro en el espejo. Lamentable.

La chica que le atendió, la misma con la que había hablado por teléfono, le rogó que esperara unos minutos antes de precederle pasillo adelante hasta una sala de espera diminuta en la que cuatro sillones negros, demasiado grandes y demasiado bajos, invitaban a permanecer de pie en el escaso espacio disponible. Sobre una mesita descansaban un puñado de revistas con cubiertas de cartón.

No sintió curiosidad.

En la sonrisa fugaz que le dedicó antes de dejarlo a solas Monteagudo creyó adivinar un vestigio de compasión, de lástima. Estaba tan acostumbrado a suscitar la compasión ajena que creía reconocerla en todas partes. En todas las caras, en todos los gestos, en las palabras, en las miradas. A cada paso que daba.

Reparó en un cuadro, lo contempló largamente. Era un galeón a merced de una tormenta. Una mala réplica de un mal cuadro. Con el vaso de whisky entre los dedos y la vista más allá de la plaza, Julio lo recordaba como si lo tuviera delante, como si pudiera verlo. Recordó haber pensado que, a diferencia de lo que ocurría en su vida, las tormentas siempre acababan por pasar.

Darío Andrade le había tendido la mano desde el umbral de su despacho. Vestía traje oscuro sobre camisa oscura, zapatos cómodos y un reloj enorme en la muñeca. Impecable. Julio, en su abandono, se había sentido mal. Incómodo. Fuera de lugar. La sonrisa de cortesía del detective no le permitió adivinar nada. Se apresuró a corresponder estrechando su mano y le siguió hasta un despacho en el que diplomas y acreditaciones alternaban con algún reportaje periodístico cuidadosamente enmarcado de los supuestos aciertos de la agencia de investigación. Podría repetir sin esfuerzo algunos de los titulares.

Aquella tarde, semanas tras, Julio tomó asiento y esperó. Recordaba que Andrade había permanecido de pie unos instantes, los necesarios para localizar sus gafas, recuperar una carpeta marcada con el nombre de Noemí y la fecha de su desaparición y echar una ojeada breve a su contenido. Una mera formalidad. Poco después se había sentado y levantado la vista del papel. Andrade había enfrentado la mirada de Julio. Probablemente no lo hubiera hecho de haber podido evitarlo.

—Verá, señor Monteagudo. Nosotros damos el encargo por finalizado. De hecho ya sabe usted, más o menos, cómo están las cosas. Como podrá comprobar hemos avanzado poco. Este es el informe que puede usted repasar con toda tranquilidad.

—Pero… —intentó replicar.

—Sí, ya sé. No se preocupe. Le explico lo que hay. Solo quería que quedara claro que no podemos hacer nada más.

El detective hizo una pausa.

—Tal y como acordamos cuando usted vino aquí, empezamos por analizar el procedimiento policial. Hemos verificado cada paso del equipo de los Mossos d’Esquadra que llevó el asunto, cada entrevista, cada testigo. Conozco personalmente al subinspector Recasens, que dirigió la investigación, es un hombre competente, riguroso, fiable, de los que no dejan cabos sueltos. No hemos detectado errores. Ninguno. Tuvimos acceso a las imágenes de las cámaras del interior y de la fachada del local nocturno y lo que vimos se ajusta exactamente a lo que los Mossos hicieron constar en el informe del caso. Hora de llegada, conducta de Noemí en el interior del local, hora de salida… La pista de Noemí se pierde definitivamente cuando a la una y media de la madrugada abandona el local y lo hace sola. Es una zona industrial y no hay cámaras en las proximidaes. Noemí tampoco aparece en las imágenes captadas en los cajeros automáticos más cercanos, ni en los aledaños ni en las proximidades de la estación del Carrilet. No tenemos pruebas de que alguien la siguiera.

—Pero usted dijo que…

—Dije que removeríamos cielo y tierra y así ha sido. Todo cuanto hemos hecho consta aquí, en esta carpeta—había señalado el detective palmeando el portafolios de cartón. —Hemos verificado cada paso, hemos interrogado de nuevo a las amigas que estaban con ella en la discoteca, a Sergio Alcaide, el novio de su hija, al camarero que la atendió, a los efectivos de seguridad… Hemos llegado a saber lo que ya descubrió la policía, que Noemí se enfadó con Sergio porque él se metió… perdone el lenguaje, pero…

—No importa, sé lo que va a decir —había asegurado Julio en aquel instante elevando la mano y haciendo una filigrana desmadejada en el aire—. No importa.

—Noemí se enfadó porque Sergio se metió un par de tripis con ayuda de algún cubata, y se colocó. Por lo que sabemos el chico era un comprador habitual de pastillas.

Julio asintió.

—El caso es que discutieron en presencia de sus amigas y que Noemí se alejó de él. Poco después, y perdone que lo diga, probablemente más que harta del impresentable que tenía como acompañante, Noemí dijo que se iba y se marchó. Nadie la acompañó, sus amigas, Bea y Raquel, se retiraron mucho más tarde y a Sergio tuvieron que invitarle a salir.

Con el vaso a la altura de los labios contemplando una plaza desierta, Julio recordó que cuando su vida saltó por los aires acababa el mes de junio. Había sido un curso duro y Noemí y sus compañeros habían finalizado las pruebas de Selectividad. A la espera de los resultados pretendían dejar atrás las largas horas de estudio y reclusión. Noemí estaba satisfecha, convencida de que aprobaría y de que podría conseguir la deseada plaza en la Facultad de Derecho. Sintió el apuntar de una lágrima y cabeceó como si al hacerlo pudiera alejar los recuerdos. Para Julio todo tiempo pasado fue mejor, mucho mejor.

—Pero usted dijo que siempre aparecían testigos, que probablemente alguien recordaría… —replicó.

—Sé lo que le dije, lo sé perfectamente —zanjó Andrade aquella tarde al tiempo que se incorporaba en el asiento y golpeaba repetidamente con un bolígrafo sobre la mesa—.Generalmente es así, aparece alguien y a menudo aporta un dato nuevo. También lo ha sido en este caso, como podrá comprobar. Pero ya llegaremos a ello. Mi equipo localizó a los empleados de seguridad que custodiaban el acceso a la sala aquella noche. La policía los interrogó en su momento. Uno de ellos recordaba la desaparición de Noemí. Nos dijo que se fijó en ella y que no tenía cara de haberlo pasado demasiado bien. Recordaba que se había alejado completamente sola en dirección a la Avenida del Carrilet. Tampoco advirtió la presencia de alguien que pudiera seguirla.

—Por allí pasa algún autobús nocturno. Parece lógico pensar que…

—Sí, eso es lo que hemos alcanzado a deducir y lo que también concluyó la policía, que se dirigía a la parada de autobús. Los ferrocarriles no funcionan de madrugada, no a esas horas, y si Noemí quería regresar a casa lo lógico era utilizar un autobús nocturno. Ya le digo que la policía también contempló esa posibilidad.

—¿Entonces?

—Piense que hemos entrevistado a todos y cada uno de los conductores de autobús que cubrían el horario nocturno en el verano de 2009. Lo único que podemos añadir a lo que llegó a saber la policía es que uno de los conductores, César Huertas, que no habló en su momento, recordaba a la chica y creía haberla visto aquella noche.

En ese momento Andrade había acariciado el reloj que descansaba en su muñeca antes de proseguir. A Julio le había dado un vuelco el corazón.

—La recordaba, pero vagamente, muy vagamente. No se dirigió a la policía porque no tenía la seguridad de que fuera ella. Y porque, por lo que hemos podido deducir no quería el menor trato con los Mossos. Habló con mi ayudante porque es poco más que un crío, tiene cara de friki y le aseguró que era un primo de la chica y que la andaba buscando por su cuenta y riesgo.

—¿Qué autobús…? —había querido saber Julio.

—El N2, un nocturno que atraviesa L’Hospitalet y Barcelona y llega hasta Badalona. Suben muchos jóvenes con ganas de jarana y a menudo los conductores se las ven y se las desean para finalizar el trayecto en paz. Según pudimos verificar, Huertas cubría la línea aquella noche. Como era lógico fue interrogado por la policía, pero no abrió la boca. Le aseguro que tampoco hablará con usted.

—¿Recuerda dónde bajó?

—No. Solo recuerda que subió y que se sentó en uno de los asientos posteriores. Fue lo último que sabemos de ella.

—¿Dijo algo más?

—Sí, dijo que Noemí lloraba cuando subió al autobús. Por eso la recordaba, porque le llamó la atención.

El detective hizo una pausa, se acercaba al final de su informe y era un momento delicado. Julio, apurando su segundo whisky sin hielo y esperando para ser recibido por una médium, revivió la intensidad de su impaciencia. Sin poder evitarlo apoyó la pierna derecha sobre la punta del pie e inició un movimiento corto y continuo, una especie de temblor del que apenas era consciente.

—Verá, Julio —había proseguido el detective— eso es todo lo que puedo decirle

—¿No pueden ustedes seguir algún…?

Darío Andrade, que esperaba esas palabras u otras parecidas, había negado con convicción.

—No, no podemos seguir. Está todo aquí.

Andrade palmeó de nuevo la carpeta que contenía el informe detallado de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la agencia y la factura a abonar por los servicios. Julio recordaba haber adelantado una mano en un gesto de rechazo, como si no quisiera recibir la información que Andrade le ofrecía.

—Pero, yo creo que… —había insistido con una hebra de voz.

—No quiero robarle. No pienso aprovecharme de su desesperación. El caso sigue abierto y si surge algo nuevo, la policía se ocupará. Le aseguro que el subinspector Recasens se encargará de que así sea. Es un buen hombre y un buen policía. Sobre todo no actúe por su cuenta.

El investigador Darío Andrade había pulsado el botón que tiempo atrás hizo instalar bajo su mesa para situaciones como la que atravesaba en aquel momento. Julio no oyó timbre alguno. Recordó haber pensado que quizás se tratara de una luz, de un parpadeo en algún lugar. Instantes después el taconeo de la joven recepcionista anticipó su llegada.

—Silvia, acompaña al señor Monteagudo hasta la puerta.

Y aquella tarde la puerta escupió a un hombre vencido que se detuvo unos instantes en el rellano para acto seguido echar a andar escaleras abajo con una carpeta roja en la que destacaba el nombre de su hija:

Noemí Monteagudo Ibáñez.

Su hija menor, la chica que lloraba al subir al autobús.

Al alcanzar la calle Julio no reparó en el cielo que se ruborizaba según avanzaba la tarde. Las manos en los bolsillos, la carpeta sin abrir bajo el brazo y en el pensamiento las palabras del conductor de autobús que afirmaba que Noemí lloraba cuando subió al vehículo. Quizás fue en el autobús de camino a casa cuando Noemí intentó hablar con él, con su padre.

Julio había recorrido aquella tarde de mediados octubre las calles casi desiertas hasta alcanzar de nuevo la Plaza Universitat en la que los skaters rodaban con estrépito sobre los bancos, un par de chicos liaba un porro entre risas y un viejo arrimado a una farola canturreaba y apuraba sin remilgos un tetra brik. A su lado un perro grande, al que alguien había cubierto con una manta de cuadros rojos y negros, dormitaba indiferente al ruido y a la gente. Junto a él un cartón en el que unas palabras trémulas y ortográficamente escandalosas aseguraban que tanto el perro como su propietario pasaban hambre. Lo contempló como si formara parte de un mal sueño.

Sed desde luego que no, pensó Julio, que recordó haber apartado la mirada como si algo en la avidez del viejo mendigo ebrio le recordara demasiado a sí mismo.

·III·

Julio Monteagudo se levantó de la mesa, pagó y abandonó la cafetería en la que solo quedaba una mujer que intentaba arrancar un paquete de cigarrillos de las tripas de una máquina expendedora. Necesitaba conservar la cabeza fría y tres vasos de whisky se le antojaron demasiado. Decidió plantarse. No podía enfrentarse medio borracho a aquella mujer capaz de obrar milagros cuya mirada tanto le había intimidado. Pensó que le convenía despejarse, caminar un rato, la media hora que faltaba todavía hasta ser recibido por Samantha Damon.

Mientras ponía el pie en la calle y reconocía la persistencia de la maldita angustia en la boca del estómago, no pudo evitar pensar en cómo había conocido la existencia de la médium ni de qué manera había agotado todos sus recursos para intentar hablar con ella. Casi sin pretenderlo rememoró el largo y tortuoso camino que le había llevado hasta su consulta privada.

Recordó que el día que la vio por primera vez había sido un día espantoso. Otro más. Una circulación endemoniada, un verdadero disparate. Problemas para aparcar y para circular, problemas para cargar y para descargar y un dolor de cabeza terrible rescoldo de una resaca menor. Cuando se colocó al volante de su furgoneta Julio tenía el humor de un perro recién apaleado. El alcohol aliviaba el dolor, lo adormecía, pero pasaba factura, no perdonaba. Y la culpabilidad, aunque íntima e imprecisa, tampoco. Aquella mañana había acabado el reparto como buenamente había podido y a punto había estado de buscarse problemas con un urbano que se disponía a multarlo por invadir un palmo un paso de peatones. Como si estuviera en su mano hacer otra cosa.

Llegar a casa a mediodía y comer a solas con Marisa no alivió en nada el pesar que soportaba como podía desde aquella madrugada, tres años atrás, en que encontró la cama de Noemí sin deshacer. Exhausto y sin vislumbrar salida alguna, Julio se había sentado en el sofá junto a su mujer esperando echar una cabezada y se había resignado a dejar que la tarde se deslizara sin demasiado dolor. No aspiraba a mucho más. Necesitaba conseguir el sosiego necesario para pensar en el próximo paso. Necesariamente debía de haber un próximo paso. Precisaba disponer de unas horas para olvidar las palabras de Darío Andrade, para encerrarlas mentalmente bajo siete llaves y reunir el coraje que se había volatilizado en el despacho del detective la tarde anterior. Necesitaba localizar un resquicio que le permitiera dejar entrar algo de luz y alumbrar así un simulacro de vida. Y lo encontró.

Tras pasar por diversos canales que no despertaron su interés, se detuvo en la imagen de una presentadora bellísima y con un cuerpo de vértigo que despedía a un cantante solista que parecía recién salido de una trapería. Vestida de azul cobalto y sobre unos tacones que aparentemente no hacían ruido alguno al caminar, la mujer anunciaba la llegada al plató de una vidente a la que presentaba como una médium de poderes extraordinarios, una especialista mundial en retrocognición y contacto extrasensorial.

Chorradas, pensó y cerró obstinadamente los ojos para conciliar el sueño de media tarde. Marisa siempre lo conseguía, era casi un automatismo, pero Julio opinaba que con la ayuda de fármacos una cabezada carecía de todo mérito. Él se negaba a recurrir a las pastillas, era una forma de expiación como otra cualquiera. Cada uno se redime como puede.

—No podrán creer lo que van a ver y oír. Es un verdadero lujo tenerla aquí esta noche. Samantha Damon es una mujer increíble, una mujer capaz de contactar con aquellos seres queridos a los que tanto añoramos. No importa si murieron recientemente o si fallecieron hace unas décadas. Para Samantha no existen las barreras. No hay imposibles. En ocasiones ha conseguido establecer contacto con personas vivas aunque distantes, con personas que desaparecieron de nuestras vidas. Puede traernos sus palabras, puede asistir a escenas que nosotros no recordamos o descubrirnos y explicarnos los hechos que desconocemos, las claves más íntimas que nos marcaron para siempre. Tal y cómo tendrán ocasión de comprobar, se trata de una mujer verdaderamente prodigiosa.

«Traernos sus palabras». Como si fuera tan fácil, había pensado Julio. «Hechos que nos marcaron para siempre». Maldita sea. Julio comprobó que Marisa no parecía interesada en el espacio televisivo. Su esposa acababa de cerrar los ojos y reclinar la cabeza sobre el antebrazo que descansaba en el sofá. Se diría que pensaba, pero no era así. Se sentía tan solo en su empeño por encontrar el rastro de su hija que a menudo aborrecía a la mujer junto a la que llevaba más de media vida.

—Podrán ustedes comprobar cómo las facultades de esta mujer, recién llegada desde su Irlanda natal, no conocen límites. La mujer que nos honrará dentro de unos instantes con su presencia es capaz de obrar prodigios. Si son ustedes los afortunados tendrán ocasión de conocer qué es aquello que quedó por decir. Podrán enviar, a través de Samantha Damon, aquel mensaje que no llegó a su destinatario. Quizás encontrarán ese consuelo que tanto necesitan en las palabras de sus fallecidos. Samantha Damon es una mujer que consigue lo imposible.

Podía rememorar sus palabras sin el menor esfuerzo, las había repetido mentalmente mil veces, durante días enteros. Recordaba que justo en aquel instante la presentadora había hecho una pausa para añadir algo de interés. Manejaba los silencios a conveniencia y lo hacía con verdadera maestría. Cuando volvió a dirigirse al público bajó la voz y enfatizó entornando levemente los ojos y procurando que su voz llegara a los espectadores uno a uno. Como si hablase desde muy cerca, casi en un susurro.

—Piensen. Valoren lo que estoy diciendo. ¿Qué darían algunos de ustedes para que las últimas palabras no fueran las últimas? ¿Cuántas veces han pensado en una segunda oportunidad? ¿No han soñado nunca con poder decir lo que no tuvieron ocasión de decir?

De nuevo un silencio largo como carretera al infierno.

—Adelante, Samantha.

Y la mujer que se aproximó a la mesa central avanzando desde la derecha del plató era menuda, tenía una larga y ondulada melena de color castaño y caminaba muy erguida, casi con cierta arrogancia, sobre unos tacones enormes. Vestía camisa y pantalón negro y lucía grandes y alambicados anillos plateados. La misma mujer con la que esperaba poder hablar aquella misma tarde.

La presentadora aprovechó para presentar la sintonía del futuro programa, una música in crescendo con reminiscencias celtas, como parecía corresponder al origen irlandés de la vidente, que acompañó sus pasos y sus primeras miradas a cámara. El público de la tarde, personas de edad avanzada en su mayoría, aplaudió con entusiasmo mientras Samantha se acercaba a la mesa y tomaba asiento con solemnidad al tiempo que la sintonía se debilitaba hasta desaparecer. Se diría que la fama de la vidente la precedía. No era así. Julio estaba completamente seguro de que ninguno de los presentes en el plató había oído hablar de ella. Ni de la retrocognición ni de la comunicación extrasensorial, ni de experiencias cercanas a la muerte ni de nada remotamente parecido. Tampoco él. Si la presentadora afirmaba que era una mujer capaz de obrar milagros todos parecían dispuestos a creerla.

En su deambular por el barrio de Les Corts Julio se detuvo ante un semáforo. Una bolsa de plástico impulsada por el viento se enredó entre sus piernas. Renegó agriamente en voz baja y una mujer mayor, que esperaba junto a él para cruzar la calle, se llevó el índice a los labios. A punto estuvo Julio de maldecir a toda su progenie. No lo hizo. No le quedaban fuerzas para batallas vanas. Se limitó a bajar a la calzada y a alejarse cuanto pudo.

Si era el momento de aplaudir, el público aplaudía y sonreía. Con motivo o sin él, con ganas o por obligación. Se encargaba de que así fuera el regidor del programa, su ayudante o el becario de turno en un descanso de su ir y venir de un lado a otro con botellas de agua y tazas de café. Todo estaba pautado. Uno de ellos asomaba con un cartel que en letras enormes indicaba que había llegado el momento de aplaudir. Julio lo sabía, había tenido la dolorosa ocasión de comprobarlo.

Recordaba que en la pantalla la música había cesado y también lo habían hecho los aplausos al tiempo que la presentadora tomaba asiento frente a la vidente.

—Bienvenida, Samantha.

—Gracias, estoy muy contenta de estar hoy aquí.

—Señoras y señores, Samantha Damon ha recorrido medio mundo demostrando el alcance de sus prodigiosos poderes extrasensoriales. Es una experta en establecer comunicación con el más allá y en recuperar imágenes y sensaciones del pasado.

A continuación la presentadora invitó a la vidente a hablar de sus facultades.

—Intento restablecer el contacto con las personas que pasaron al otro lado para enviarles mensajes de sus parientes y amigos. Cosas que quedaron por decir, cosas que hubieran querido saber. Cuando era una niña descubrí que poseía la facultad de establecer comunicación con las personas que habían fallecido.

Según afirmó Samantha Damon, a la temprana edad de 8 años había recibido las primeras sensaciones, eran mensajes de su padre que había muerto. Más tarde entendió que podía interpretar los mensajes que «ellos» enviaban.

—Ellos quieren hablarnos, tranquilizarnos, también a los que murieron les quedaron cosas por decir. Ellos no nos olvidan. —Y mientras hablaba paseó la mirada por el plató hasta fijarla en la cámara que recogía su primer plano.

—Creo que has colaborado en alguna ocasión con la policía en la localización de algún cadáver o en la resolución de alguna desaparición.

—Sí, así es, en mi país la policía requiere mis servicios con cierta frecuencia. A veces son los propios familiares los que contactan conmigo, los amigos de la persona desaparecida... Cuando una persona ha pasado una situación de mucho peligro, de peligro extremo, cuando está aterrorizada, esa persona emite señales muy fuertes, señales que puedo captar. He ayudado en ocasiones a localizar con vida a niños extraviados o a ancianos que han olvidado el camino hasta su casa.

Ya no pudo dejar de atender a cuanto aparecía en pantalla.

Apreció que Samantha Damon hablaba muy, muy despacio, como si le costara encontrar las palabras en castellano y como sí, después de haberlas hallado, esperara la extinción de una antes de formular la siguiente. Entrecerraba los ojos como si las señales a las que hacía referencia ante las cámaras fueran tan poderosas que pudieran causarle dolor. A Julio aquella parsimonia le resultó algo desesperante. Una pose, puro espectáculo para las masas.

La presentadora avanzó que el canal tenía el privilegio de poder anunciar a todos los espectadores que el viernes siguiente, en horario de máxima audiencia, la cadena comenzaría a emitir un programa semanal en el que los espectadores podrían formular preguntas en directo, enviar mensajes a sus familiares o amigos fallecidos o contactar con ellos para decirles todo aquello que les quedó pendiente.

La cámara enfocó directamente a la médium cuyas manos enlazadas descansaban el peso de tanto anillo sobre la mesa. Tenía unas manos bonitas, de dedos largos y delicados, pensó Julio. En la parte inferior de la pantalla apareció en letras azules el título del programa y un número de teléfono y una dirección electrónica al que debían llamar o escribir los telespectadores que quisieran asistir en directo.

«Voces del otro lado»

Samantha no gesticulaba, apenas se movía. Miraba directamente a la cámara. Tan segura de sí misma, tan confiada, que casi resultaba intimidante. De hecho a Julio aquella mujer le resultaba extrañamente amenazadora.

Su rostro le desconcertó. La piel blanquísima, la nariz afilada y los labios rojos y muy finos. Una cara corriente, ni bella ni poco agraciada, y, sin embargo, profundamente turbadora. Tardó unos minutos en advertir de qué se trataba. No era la delgada vena que le atravesaba la frente de arriba abajo, ni los surcos enormemente marcados en la comisura de sus labios que delataban que la mujer rondaba ya los cuarenta, ni su cutis casi translúcido. Eran los ojos de Samantha Damon. Unos ojos singularmente desparejos. Ojos impares. Uno de ellos castaño, del mismo color que su cabello, el otro muy claro, probablemente azul o verde esmeralda.

Julio lo había visto otras veces, era relativamente frecuente, incluso recordaba a un compañero en el instituto y a un cantante famoso con los ojos de distinto color. Pero nunca antes una mirada le había resultado tan chocante.

—Y Samantha está hoy aquí para que ustedes, todos ustedes, en el plató y en sus casas, tengan ocasión de comprobar de lo que es capaz —había continuado la presentadora—. Señoras y señores, no cambien de canal, les aseguro que no podrán creerlo. Cuando quieras…

Y Samantha Damon se había puesto en pie, se había acercado al público con el mismo aplomo con el que acababa de hacer su entrada y había recorrido las gradas con la mirada. Sorprendentemente tampoco sus tacones hacían ningún ruido. Julio siempre se fijaba en la ausencia de los sonidos habituales en los programas televisivos, era una de sus muchas manías. El plató quedó en silencio. No había en esos instantes música ni acompañamiento alguno y la presentadora, que abría los ojos como si asistiera al avistamiento de un ovni o a la materialización de un ectoplasma junto al joven que manejaba una de las cámaras, hacía muecas para reforzar la expectación general.

Demasiado espectáculo, había pensado justo en aquel momento y, con el dedo sobre las teclas del mando a distancia, a punto estuvo de cambiar de canal. Ya solo faltaba que jugaran con los muertos de la gente.

No lo hizo.

Su interés había quedado atrapado por la mirada ambigua y desconcertante de Samantha Damon.

Despacio, muy despacio, siguió la médium saltando de un rostro a su vecino. Entre el público un par de mujeres bajaron la vista incomodadas por la intensidad de su observación. La médium siguió escrutando a todos y cada uno de los presentes y por fin señaló a una mujer que, con las manos recogidas sobre el regazo, aguardaba muy envarada en la tercera fila.

—Quiere usted contactar con alguien a quien quiso mucho —dijo arrastrando las palabras que parecían quedar medio atrapadas entre sus dientes.

La mujer, de unos cincuenta y tantos y un sobrepeso evidente, asintió. Tenía el cabello rojizo y sin brillo, las manos como desfallecidas sobre la falda y la expresión del que, en aquel justo momento, preferiría caer fulminado por un rayo a responder a las preguntas de la vidente.

—¿Su nombre es?

—Me llamo Ángela, Ángela Barrios —respondió obediente.

—Está bien, Ángela, creo que podemos intentarlo.

Samantha hizo una pausa.

—¿Es lo que quiere? —inquirió la médium.

La mujer asintió sin abrir la boca. No deseaba precipitarse. Sentía miedo, resultaba evidente en sus manos recogidas sobre el vientre y en su mirada alarmada. Se limitó a asentir.

—Por favor, acompáñeme.

Y Ángela, sumisa y probablemente esperanzada, se levantó y siguió a Samantha Damon hasta una mesa circular, una especie de mesa camilla de un rojo intenso pensada para la aproximación y situada en un extremo del plató. Se concentró en no tropezar y salió airosa. También ella calzaba tacones para la ocasión, tampoco ella hacía el menor ruido al caminar. Mientras ambas tomaban asiento, una frente a otra, la poderosa voz de un hombre se apoderó del plató.

«Si crees, tienes que verlo.Si crees, tienes que venir. Tú puedes ser el elegido. Samantha Damon hará realidad lo que tanto deseas».

Una pausa y el silencio total. Un silencio abrumador.

«Lo que tanto necesitas».

Samantha relajó sus brazos y ofreció sus manos a la mujer que las estrechó casi en un acto reflejo. La médium entornó los ojos levemente. Julio pensó que intentaba concentrarse. En el plató ni el menor ruido. El silencio se alargó, se hizo interminable.

Julio recordaba con una exactitud sorprendente cuanto había visto aquella tarde. Palabras e imágenes se sucedían en su mente con la extraordinaria claridad que acompaña a menudo a los momentos decisivos mientras se acercaba a pocos pasos del portal en el que Samantha Damon había establecido su consulta. Caminaba levemente ensimismado cuando un ciclista le golpeó la cadera al pasar demasiado cerca y demasiado deprisa. Julio apenas se percató y no atendió las disculpas del joven que había puesto pie a tierra e insistía en excusarse. Nada le impediría seguir recordando.

—Sí, Ángela, tenemos suerte. Está aquí, ha venido, creo que lo conseguiremos.

Ángela Barrios dio un respingo, había tensado los brazos sobre la mesa y había abierto los ojos cuanto le fue posible. Samantha le habló ahora sin dificultad aparente, como en un ágil susurro. Al parecer le resultaba más fácil la comunicación con los muertos que con los que seguían con vida.

—Me llega una señal. Creo que puedo sentir… Sí, sí. Creo que… Sí, sí, ha venido. Estoy segura. Está aquí.

Samantha Damon cabeceó en el aire ligeramente. No era mujer de grandes aspavientos. Apenas gesticulaba. Abrió los ojos y Ángela, en su asiento, retrocedió unos centímetros como si acabara de alcanzarla en el pecho un brutal golpe de viento. A Julio no le extrañó.

—Se trata de un pariente cercano, ¿verdad?

Ángela confirmó sus palabras con un gesto y aceleró la respiración. Parecía acobardada por la proximidad de las cámaras y lo insólito de la situación. Retiró una mano encogiendo el brazo lentamente y la llevó a la comisura del ojo izquierdo, apuntaba ya la primera lágrima.

Instantes antes en el plató se había hecho la oscuridad y en la pantalla únicamente se advertía una luz centrada en las manos de ambas que se debilitaba cuando bañaba sus rostros. La mujer volvió a ofrecer su mano a la vidente. Comprendió que era lo que se esperaba de ella.

—Bien, Ángela. Usted desea hablar con alguien que murió hace muy poco.

La voz de la médium era relajada, casi acogedora.

—Sí, dos meses.

—Usted me perdonará, no lo recibo muy claro, pero creo que se trata de un hombre. ¿Es así? ¿Un hombre joven?

Samantha Damon liberó una mano y la acercó a su cabeza como si buscara recibir mejor la señal.

—Sí, sí. Diecinueve años. Una criatura —añadió atropelladamente la mujer con un suspiro.

—Su hijo, ¿verdad, Ángela?

—Sí. Mi David. Diecinueve años.

Ángela apretó los labios y suspiró de nuevo a punto de romper a llorar. Las piernas muy juntas, la voz rota, el busto erguido y todo el dolor que cabe en un cuerpo a la intemperie.

—Él está aquí para hablar contigo, Ángela. Él quiere decirte muchas cosas. Se acerca, es él. Es él, un hombre joven, guapo. Es él y está aquí, sin duda. Quiere hablar contigo.

Samantha Damon hablaba de nuevo tan lentamente que resultaba desesperante. Como si más que interpretar una voz descifrara un mensaje encriptado. Sus palabras emergían como una caricia que se demorara hasta convertirse en una urgencia. Fluían lentamente, muy lentamente. Por lo menos a Julio, clavado ante el televisor, así se lo parecía. Le resultaba profundamente irritante tanta pausa, tanto arrastrar las sílabas y tanto aire de misterio. También profundamente intrigante y esperanzador.

—David está aquí. Ha venido. También él quiere hablar contigo.

Ángela, aferrada a las manos de la médium, parecía mucho más perdida de lo que lo estaba minutos antes cuando la cámara enfocó su rostro por primera vez. Desde su sofá Julio sintió lástima por ella. La mujer hacía cuanto podía por no echarse a llorar. A la vista de todos, la médium sujetaba sus manos con firmeza. Parecía atrapada, sin escapatoria.

—Quiere que sepas que fuiste una buena madre y que lamenta haber partido demasiado pronto. Sabe que intentaste corregir sus defectos, dice… Dice que eran muchos y que lo siente. Cuando estaba aquí era un chico testarudo, le costaba admitir sus errores, ¿verdad, Ángela?

¿Y a quién no? Había pensado Julio.

Ángela asintió sin reservas. Las lágrimas desbordaron sus ojos. Tenía las manos ancladas sobre la mesa, no podía retirarlas. Las lágrimas se deslizaban más allá de sus mandíbulas hasta caer sobre la roja superficie de la mesa.

—Dice David que no siempre te trató bien, que a veces fue injusto contigo. Quiere que le perdones, Ángela. Lo quiere de todo corazón. Es lo que más desea.

Samantha hizo una pausa. Otra más. Separó una de sus manos para que Ángela arrastrara las lágrimas que la cegaban. Cuando la mujer, algo más calmada, acercó de nuevo su mano a la de la vidente Samantha ladeó el rostro, entornó los ojos y continuó. Julio advirtió en el tono de su voz una cercanía creciente. Se dirigía a Ángela como le hablaría a una amiga.

—David cometió errores y lo sabe. Allí donde está dice que está bien, pero que necesita tu perdón.

Ángela asintió con convicción y exhaló un gemido.

—¿Perdonas a tu hijo, Ángela? Él necesita saberlo.