Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: TWENTYSIX

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Zehn Personen wachen in einer verlassenen Lagerhalle auf. Zunächst können sie sich nicht erklären, wie sie dort hingelangt sind. Doch als ein Teil der Gruppe auf ein System unterirdischer Gänge stößt, entfesseln sie ein Grauen, das die Grenzen jeglicher Vorstellungskräfte überschreitet ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum BUCH

Zehn Personen wachen in einer verlassenen Lagerhalle auf. Zunächst können sie sich nicht erklären, wie sie dort hingelangt sind. Doch als ein Teil der Gruppe auf ein System unterirdischer Gänge stößt, entfesseln sie ein Grauen, das die Grenzen jeglicher Vorstellungskräfte überschreitet…

Zum AUTOR

Niklas Quast wurde am 7.3.2000 in Hamburg-Harburg geboren und wuchs im dörflichen Umland auf. Nachdem er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolvierte, arbeitet er nun in einem Familienbetrieb und widmet sich nebenbei dem Schreiben.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

1

Michael Bennett verließ um kurz nach achtzehn Uhr seine Kanzlei. Er war froh, dass die Zeit an diesem Tag verhältnismäßig schnell vergangen war, denn die letzten zwei Stunden hatte er an seinem Arbeitsplatz gesessen und die Decke angestarrt. Das war der Nachteil an seinem Beruf: wenn es nichts zu tun gab, dann langweilte er sich unerträglich. Aber das passierte glücklicherweise nicht allzu oft, denn es gab immer wieder Probleme zwischen irgendwelchen Leuten, und außerdem verdiente er gutes Geld als Rechtsanwalt. Geld, das für mehr reichte als bloß zum Leben. Trotzdem fühlte er sich einsam, denn schon seit fünf Jahren hatte er keine Partnerin mehr an seiner Seite.

Seine vorherige Ehe, die drei Jahre gehalten hatte, war an seinem Beruf zerbrochen. Daran zerbrochen, dass er keine Zeit mehr für seine Frau gehabt hatte. Tja, dachte Michael. Der Beruf würde bei ihm halt immer an erster Stelle stehen, und das mussten die Leute in seiner Umgebung eben akzeptieren. Es wird also nicht einfach werden, jemand zu finden, der sich auf mich einlässt. Michael zuckte daraufhin mit den Schultern, denn es war ihm eigentlich auch egal. Er hatte sowieso keine Zeit eine feste Beziehung einzugehen. Und eine feste Beziehung braucht Zeit, das steht mal fest. Er ging durch das Treppenhaus und hatte schon bald die Glastür erreicht, die ihn nach draußen führte. Der Himmel begann, sich zu verdunkeln, ein Gewitter zog auf. Schon wieder, dachte er. Das war schon das dritte Mal heute, dass es regnen würde. Aber man muss auch mal die Vorteile sehen. Dadurch kühlt es wenigstens ein bisschen ab, dachte er. Eine Abkühlung, die konnte er im Moment sehr gut gebrauchen. Schon seit Tagen war es ununterbrochen heiß, jeden Tag herrschten Temperaturen um die fünfundzwanzig Grad. Und das im September! Noch dazu in einem Büro ohne Klimaanlage... aber egal. Michael mochte diese Hitze nicht, deshalb freute er sich auf den baldigen Winter. Außerdem war er froh, dass er wieder arbeiten konnte – oder besser gesagt, arbeiten durfte. Das Verfahren, welches gegen ihn eingeleitet worden war, war nach langer Zeit endlich eingestellt worden, und er war jetzt wieder ein freier Mann. Aber frei? Nein, eigentlich nicht. Frei fühle ich mich definitiv noch nicht. Er hatte eher das Gefühl, dass der Polizist, der das Verfahren gegen ihn eingeleitet hatte, immer noch fest an seine Schuld glaubte. Der Beamte war recht klein, aber dennoch kräftig und wirkte auf den ersten Blick unsympathisch. Sein Name war Shawn Andrews, das wusste Michael noch denn diesen Namen würde er nie wieder vergessen. Diese Augen, in die er während der zahlreichen Vernehmungen immer wieder geblickt hatte… diese Augen, in denen der Ausdruck tiefen Hasses gestanden hatte… Besessenheit, diesen Fall endlich zu lösen, selbst wenn man damit den Falschen hinter Gitter bringen würde. Dann waren noch die manipulierten Beweise dazu gekommen, die Andrews ihm untergeschoben hatte. Doch er war trotz allem nicht vom Dienst befreit worden, sondern hatte nur eine Abmahnung bekommen, mehr nicht. Ein großer Fehler, denn Michael wusste genau, dass für Andrews der Fall noch lange nicht abgeschlossen war. Das hatte er am eigenen Leib zu spüren bekommen, als es eines Tages geklingelt hatte und Andrews einfach vor seiner Tür gestanden hatte. Michael war überrascht gewesen, denn der Cop hatte nur ein Gespräch mit ihm führen wollen, das zwar für beide Seiten nicht zufriedenstellend, aber immerhin friedlich verlaufen war. Andrews verdächtigte ihn noch immer, und Michael wurde den Zweifel nicht los, noch regelmäßig von ihm verfolgt zu werden. Er fühlte sich teilweise sogar gestalkt von dem Polizisten. Der Fall war noch immer ungelöst geblieben, und es gab nicht einmal einen Tatverdächtigen - außer natürlich ihn selbst, doch er konnte seine Hände in Unschuld waschen und hatte ein reines Gewissen. Michael erhöhte sein Tempo und vergrößerte seine Schritte. Er wollte zu Hause sein, bevor der Regen beginnen würde. Es war kein weiter Fußweg, schon fünfhundert Meter später steckte er bereits den Schlüssel in das Schloss seiner Haustür und öffnete sie. Da er tief in Gedanken versunken war, bemerkte er die dunkle Gestalt, die in einer schwer einsehbaren Ecke gewartet hatte, nicht. Erst, als ihm ein Lappen, der mit Chloroform getränkt war, fest auf sein Gesicht gedrückt wurde, wurde er sich der Situation bewusst. Doch da war es bereits zu spät. Nur wenige Sekunden später schwanden ihm die Sinne und er glitt in eine tiefe Bewusstlosigkeit.

Lauren Stark verabschiedete sich um kurz nach zweiundzwanzig Uhr von ihrer Verabredung. Sie bedauerte, dass sie sich den morgigen Tag nicht frei genommen hatte, aber sie konnte es sich leider nicht erlauben. Im Moment war sie über jeden einzelnen Dollar froh, da sie das Geld dringend für ihr Studium benötigte. Draußen war es schon dunkel, und die Straße wurde nur noch von einigen Laternen erhellt, die in unregelmäßigen Abständen am Straßenrand standen. Die meisten Einfahrten der Häuser waren dunkel, und nur hinter wenigen Fenstern war noch Licht zu sehen. Ist ja auch logisch, dachte Lauren. Die meisten Leute gehen ungefähr zur gleichen Zeit wie ich zu Bett, weil sie morgen früh ebenfalls arbeiten müssen. Das war der Nachteil daran, eine Verabredung nicht am Wochenende zu haben, sondern an einem Mittwoch. Lauren gähnte. In acht Stunden, um sechs Uhr, würde sie schon wieder aufstehen müssen.

Ich sollte in den nächsten Tagen wirklich mal früher schlafen gehen. Sie wusste aber, dass daraus nichts werden würde. Dieser Gedanke war ihr schon so oft gekommen, und letzten Endes wurde dann doch nie etwas daraus. Lauren schüttelte den Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war eine warme Nacht, die Luftfeuchtigkeit war hoch, und es herrschten immer noch zwanzig Grad draußen. Zudem gab es keinen Wind, nicht einmal ein laues Lüftchen. Lauren hob ihren Blick in Richtung Himmel, sie konnte dort viele Sterne sehen. Es war jetzt nicht mehr weit, sie musste nur noch den nächsten Parkplatz erreichen. Denn auf diesem stand ihr roter Ford Escort, für den sie lange gespart hatte, bis sie ihn sich endlich leisten gekonnt hatte. Außerdem war sie ihren Eltern dankbar, denn diese hatten ihr viel Geld geliehen, Lauren stand deshalb noch immer tief in deren Schuld. Sie ging nun über das Kopfsteinpflaster bis zu dem Platz, an dem sie schon von Weitem ihr Auto sehen konnte.

Sie öffnete die Tür, setzte sich auf den Fahrersitz, und bereitete sich auf den Heimweg vor: die zwanzig Meilen weite Fahrt durch den Wald. Sie warf einen Blick auf die Anzeige des Benzinstands. Vierzig Meilen, dachte sie. Ich sollte gleich vielleicht noch tanken. Oder... Lauren schüttelte den Kopf. Morgen früh reicht auch. Jetzt wollte sie nur noch nach Hause und schlafen, startete den Motor, fuhr rückwärts aus der Parklücke heraus, sah aber aus dem Augenwinkel heraus plötzlich einen weißen Strafzettel, der an ihrer Windschutzscheibe unter den Scheibenwischern klemmte. Entnervt stellte sie den Motor wieder ab, nahm den Zettel in die Hand und betrachtete ihn. Fünf Dollar Strafe, weil sie eine Stunde zu lang dort geparkt hatte. Okay, das geht ja noch. Und jetzt schnell nach Hause. Sie steuerte auf die Straße und hatte schon bald den Wald erreicht. Die Scheinwerfer ihres Fords erleuchteten die Bäume um sie herum, während sich die Straße mitten durch den tiefen Wald schlängelte. Zehn Meilen später warf Lauren erneut einen Blick auf die Anzeige des Benzinstands und stockte. Denn die rote Nadel stand bereits im roten Bereich, kurz über dem großen „E“. Fast leer. Außerdem war die Reichweite plötzlich auf nur noch eine Meile gesunken. Kurze Zeit später rollte der Wagen mitten auf der Straße aus. Sie erreichte noch mit Mühe die nächste Parkbucht, stieg aus dem Wagen und hielt Ausschau nach anderen Autofahrern.

Sie hatte zwar einen Benzinkanister im Kofferraum, doch der war leer; sie hatte ihn bei der letzten Situation wie dieser aufgebraucht und danach vergessen, ihn wieder aufzufüllen. Scheiße, dachte Lauren. Jetzt muss ich hier warten, bis irgendjemand vorbeikommt. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Scheinwerfer eines Autos den Wald erleuchteten. Lauren stellte sich sofort an den Straßenrand und gestikulierte wild mit den Armen. Sie hatte tatsächlich Erfolg. Der Fahrer verlangsamte sein Auto und hielt schließlich komplett an. Es war ein Streifenwagen, das erkannte Lauren allerdings erst, als er schon stand und den Motor abgeschaltet hatte.

»Guten Tag«, sagte der Cop.

»Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«

»Ich bin liegen geblieben«, meinte Lauren.

»Hätten Sie vielleicht etwas Benzin für mich?«

Der Polizist grinste.

»Natürlich. Einen kleinen Moment.«

Er öffnete daraufhin den Kofferraum und holte einen vollen Kanister heraus. Lauren öffnete währenddessen den Tankdeckel und wartete, bis der Polizist den halben Kanister in ihren Tank entleert hatte.

»Das sollte bis zur nächsten Tankstelle reichen«, sagte er.

»Wissen Sie denn, wo diese genau ist?«

»Ja das weiß ich. Vielen Dank. Was bekommen Sie für das Benzin?«

»Das passt schon. Aber nächstes Mal tanken Sie besser frühzeitig.«

Erneut stahl sich ein leichtes Lächeln auf sein Gesicht.

»Ja, das werde ich auf alle Fälle machen. Vielen Dank.«

»Keine Ursache. Gute Heimfahrt.«

Der Polizist verabschiedete sich, stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Lauren öffnete die Tür ihres Fords und startete erneut den Motor. Er sprang zunächst nur stotternd an, deshalb schaltete sie den Motor wieder ab, wartete ein paar Sekunden und startete ihn dann erneut. Jetzt aber. Lauren steuerte die Straße an und drosselte ihre Geschwindigkeit. Sie lenkte einhändig und schaltete das Radio an. Auf dem voreingestellten Sender liefen gerade Nachrichten, sie schaltete durch und erwischte einen Song von Bruce Springsteen. Sie kurbelte das Fenster herunter und lauschte der Musik. Blood brothers in the stormy night with a vow to defend. No retreat, baby, no surrender. Die letzten Töne verklangen langsam. Bis zur Tankstelle muss es jetzt aber reichen, dachte sie. Und bis zu der war es ja nicht mehr weit, nur noch etwa drei Meilen. Doch plötzlich schwenkte die Nadel erneut spontan in den roten Bereich und der Motor ging komplett aus. Sie war erst wenige Meter gefahren. Was... Lauren blieb einen Moment sitzen, stieg dann erneut aus und bemerkte den dunklen Schatten, der ihr mit einem harten Gegenstand das Bewusstsein raubte, leider erst viel zu spät.

Joshua Archer drückte das glühende Ende der Zigarette im Aschenbecher aus. Er blies den Rauch in Richtung des geöffneten Fensters und sah sich um. Auf dem Fliesentisch vor ihm lag eine leere Schachtel Marlboro. Ich brauche dringend neue, dachte er und sah auf die Uhr. Es war kurz vor acht. Seufzend erhob sich Joshua von der alten, durchgesessenen Ledercouch und warf im Vorbeigehen einen Blick in den Spiegel. Oh Mann, dachte er. Ich sehe ja echt schlimm aus. Es machte ihm allerdings nichts aus, denn er legte normalerweise nicht viel Wert auf sein Äußeres. Die Welt ist viel zu oberflächlich. Er griff nach seinem Portemonnaie, das auf der Kommode im Flur lag, danach öffnete er die Haustür und trat aus seiner Mietswohnung in das Treppenhaus. Es war stickig, denn alle Fenster waren geschlossen, außerdem roch es extrem nach kaltem, abgestandenem Rauch. Joshua ging, so schnell und so vorsichtig er konnte, die achtzehn Treppenstufen hinunter und verließ dann das Haus. Die Sonne schien noch, und die Luft war nicht gerade angenehm, kaum besser als die im stickigen Treppenhaus. Joshua wischte sich den Schweiß von der Stirn und senkte seinen Blick auf den Gehweg. Der Drugstore lag direkt an der nächsten Häuserecke, doch schon von dieser kurzen Strecke geriet Joshua gehörig ins Schwitzen. Er wusste nicht, ob es an den etwas mehr als zwanzig Grad oder an seinem Übergewicht lag. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem, versuchte er sich einzureden, wusste es jedoch insgeheim besser. Er trug eindeutig zu viel Gewicht mit sich herum. Joshua betrat den klimatisierten Innenraum des kleinen Drugstores und schritt direkt auf den Tresen zu.

»Joshua«, rief der Verkäufer sofort.

»Was kann ich für dich tun?«

»Eine Packung Marlboro, bitte.«

Der Verkäufer blickte ihn kritisch an.

»Ich dachte, du wolltest aufhören zu rauchen.«

Joshua winkte ab.

»Ach, weißt du es fällt mir einfach zu schwer. So etwas geht eben nicht von heute auf morgen. Erst einmal sollte ich den Konsum etwas reduzieren, bevor ich ganz damit aufhöre.«

»Na gut, wenn du meinst«, sagte der Verkäufer daraufhin und griff nach einer Packung Marlboro, während Joshua einen Fünf-Dollar-Schein zutage förderte. Er reichte ihn über den Kassentresen und nahm dann die Schachtel entgegen.

»Bis zum nächsten Mal«, sagte er und verabschiedete sich.

Als er wieder an die frische Luft trat, spürte er plötzlich, dass sein Magen knurrte. Ich habe doch gerade erst gegessen, dachte er verstimmt. Na gut, eigentlich ist es schon zwei Stunden her.

Er blickte kurz in seinen Geldbeutel und sah, dass er noch zwanzig Dollar dabeihatte. Okay. Damit sollte ich bis morgen auskommen. Eingekauft habe ich ja gerade erst. Ein Burger war also durchaus drin. Joshua grinste. Er kannte genau den richtigen Laden dafür, sein Lieblingslokal, wenn es um total leckeres Essen ging. Es war natürlich das Rusty's, das direkt an der nächsten Straßenecke lag. Als Joshua das Restaurant betrat, bestellte er sich sofort einen Barbecue-Burger und eine große Cola und setzte sich dann in den hinteren Bereich des Ladens. Es dauerte knapp sieben Minuten, bis ihm seine Bestellung serviert wurde. Er biss in das weiche Brötchen des Burgers. Er schmeckte fantastisch, und es gab wie immer nichts daran zu bemängeln. Die Soße lief an beiden Seiten herunter, weshalb sich Joshua eine der weißen Servietten nahm und sich damit seine Hände und den Mund sauberwischte. Er aß den Burger auf und trank dann seine Cola aus. Anschließend bezahlte er die Rechnung und verließ das Restaurant wieder. Er fühlte sich nun angenehm satt, und er wollte wieder zurück nach Hause. Plötzlich vibrierte das Handy in seiner Hosentasche, er runzelte die Stirn, griff in seine Tasche und kramte es hervor. Eine SMS war eingegangen, der Absender war anonym. Folgender Text stand auf dem hellen Display: Ich weiß genau, was du willst, du fettes Schwein. Und dafür wirst du bezahlen, das glaube mir! Joshua las den Text erneut, und dann direkt noch einmal. Die aneinandergereihten Buchstaben ergaben für ihn zunächst keinen Sinn, doch je öfter er die Botschaft las, desto mehr verstand er davon.

Ich weiß genau, was du willst. Bezahlen. Ihm wurde mulmig zumute, er bekam eine Gänsehaut, denn er hatte plötzlich eine Ahnung, wer der Absender sein könnte. Es kamen zwar leider viele Personen infrage, die ihm etwas Böses wollten, doch er traute nur wenigen davon zu, ihn tatsächlich zu bedrohen. Es ging hierbei um Leute, bei denen er sich Geld geliehen hatte, welches er bisher noch nicht gänzlich zurückgezahlt hatte. Leute, bei denen er Schulden hatte, Leute, die zu allem fähig waren, und die vor nichts zurückschreckten. Sie mussten wohl irgendwie an seine Handynummer gelangt sein, und er konnte sich nicht erklären, wie das passiert sein mochte. Joshua begann nun zu zittern, und obwohl er immer mehr ins Schwitzen geriet, beschleunigte er seine Schritte noch einmal, denn er wollte unbedingt schnell nach Hause und sich in Sicherheit begeben. Er wusste nicht warum, aber er hatte plötzlich ein total ungutes Gefühl. Wenige Minuten später steckte er den Schlüssel in das Schloss seiner Haustür, drehte ihn nach links und öffnete sie.

Den schwarzen, undurchsichtigen Sack, der ihm in dem Moment über den Kopf gezogen wurde, in dem er sich schon mitten im Hausflur befand, bemerkte er erst viel zu spät, sodass er auch nichts mehr gegen die Fäuste ausrichten konnte, die ihn plötzlich in eine tiefe Finsternis beförderten.

»Verschwinde!«, rief Maya Hobbs dem Mann hinterher.

Sie drehte sich wieder um und schüttelte den Kopf. Was für ein Arschloch! Der Mann entfernte sich von ihr, und Maya war froh, dass er sich dazu entschlossen hatte. Da hat der blöde Asi mich doch tatsächlich angefasst. Was denkt der denn bitte, wer er ist? Dreckskerl! Maya hatte bisher noch keine guten Erfahrungen mit Männern gemacht. Erst vor wenigen Tagen war ihre letzte Beziehung in die Brüche gegangen, was mehr oder weniger wohl auch an ihrer Art gelegen hatte. Sie gab sich mit nichts zufrieden und war ein typisches, verwöhntes Stadtmädchen. Sie trug nur die teuersten Klamotten, dazu eine dicke Goldkette um den Hals und eine exklusive Ray-Ban Sonnenbrille auf der Nase. Und dann kommt so ein Kerl vorbei, der mich hier in aller Öffentlichkeit betatscht. Als ob ich eine dreckige Hure wäre. Zum Glück war sie hier in der Öffentlichkeit, und nicht irgendwo alleine im Wald, wo sie dem Mann schutzlos ausgeliefert gewesen wäre. Maya grinste. Das hätte der Mistkerl wohl gerne gehabt. Eine Gänsehaut breitete sich nun auf ihrem Körper aus, ein eigentlich angenehmes Gefühl, aber jetzt in einer mehr als unpassenden Situation.

»Ey!«, rief ein anderer Mann ihr plötzlich hinterher.

Maya drehte sich um.

»Was kostest du?«

Er kramte sein Portemonnaie hervor und förderte daraus einen dicken Batzen Scheine zutage, mit denen er auffordernd vor seinem Gesicht herumwedelte.

»Wie viel willst du haben?«

Ohne ein Wort zu sagen drehte Maya sich wieder um und schüttelte den Kopf. Solche Typen sah sie, leider, immer öfter.

Es könnte durchaus daran liegen, dass sie immer so aufreizende Klamotten trug und sehr viel Wert auf ihr Aussehen legte, aber deshalb war sie ja wohl noch lange keine Schlampe. Und als eine solche wollte sie sich auch nicht darstellen lassen. Ich sollte jetzt zurück nach Hause gehen, dachte sie, bevor der Typ noch auf dumme Ideen kommt.

»Warte doch!«, rief der Mann und lief ihr hinterher.

»Komm ja nicht näher!«, schrie Maya.

»Fünfhundert«, meinte der Mann nun.

»Das Angebot kannst du als Studentin ja wohl kaum ausschlagen. Denk doch nur mal daran, was du dir davon alles kaufen könntest.«

Woher weiß dieser Kerl, dass ich Studentin bin?! Aber andererseits hat er schon Recht damit. Mit fünfhundert Dollar konnte man sich wirklich sehr viel kaufen. Dieser ungeplante Geldse.-gen würde Maya gerade in den Kram passen, da sie momentan für ein Auto sparte. Für einen günstigen Gebrauchtwagen, dessen einziger Zweck es sein würde, sie von Zuhause bis zur Uni zu bringen. Maya ertappte sich plötzlich dabei, dass sie tatsächlich darüber nachdachte, das Angebot des Mannes anzunehmen und schüttelte innerlich aufgebracht den Kopf. Bewahre dir wenigstens das bisschen Würde, was du noch hast. Wenigstens dieses kleine bisschen. Innerlich lachte sie nun auf. Besaß sie denn überhaupt noch so etwas wie Würde?

»Sorry. Ich bin keine billige Schlampe, die sich gegen Bezahlung auf Sex mit fremden Männern einlässt.«

Ohne eine Antwort abzuwarten ging Maya weg und entfernte sich von dem Mann. Er sagte nichts mehr und schlug einen Weg in die entgegengesetzte Richtung ein. Maya war froh, dass er sie jetzt endlich in Ruhe ließ. Ein Glück. Sie hätte es sich nie verzeihen können, wenn sie das Angebot tatsächlich angenommen hätte. Sie hätte sich einfach nur dreckig gefühlt, schmutzig, eben genauso, wie sich eine Hure fühlen musste. Sie konnte sich nicht vorstellen, eines Tages diesen Weg einzuschlagen, denn sie sah ihn als den allerletzten an, den eine Frau gehen konnte.

Aber auch nur, wenn sie überhaupt nicht mehr weiterwusste.

Allerdings bringe ich mich dann doch lieber um. Gedankenverloren ging sie über den gepflasterten Gehweg, überquerte die Straße und sah von Weitem schon die Tür des Plattenbaus, in dem sie ihr Dasein fristete. Sie hielt sich kaum dort auf, meistens war sie draußen, ging oft mit ihren Freundinnen und Freunden feiern… mit Leuten, in deren Umgebung sie sich wohlfühlte. Sie hatte keine Lust auf eine feste Beziehung, denn sie wollte die Bindung, die man damit einging, nicht auf sich nehmen, wollte stattdessen lieber frei sein. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Irgendwann werde ich vielleicht auch noch den Richtigen finden. Und dann war es das mit dem freien Leben. Maya grinste. Aber noch ist es ja nicht so weit. Noch bin ich frei. Und diese Zeit wollte sie so lange wie möglich genießen. Als sie an der Tür angekommen war, öffnete sie diese und hatte schon bald ihre Drei-Zimmer-Wohnung erreicht. Sie schloss auf, warf einen Blick auf das ungewaschene Geschirr in der Küche und ging dann direkt in das Wohnzimmer. Auch hier musste dringend mal wieder aufgeräumt werden. Leere Flaschen und Dosen stapelten sich in der Ecke, immer noch von ihrer Party letzten Samstag. Es war einer der wenigen Tage gewesen, in denen sie Leute zu sich nach Hause eingeladen hatte, und das auch nur ihres Geburtstages wegen. Freiwillig lade ich bestimmt niemanden in diesen Dreckstall ein. Maya entschied sich nach kurzem Überlegen, in den gegenüberliegenden Pub zu gehen. Sie brauchte nach diesen Vorfällen auf der Straße dringend etwas Ablenkung, da sie sich nicht allzu sehr in ihren Gedanken verlieren wollte. Vielleicht treffe ich ja sogar Bekannte, dachte sie.

Sie nahm ihren Haustürschlüssel, den sie zuvor abgelegt hatte, und ging wieder durch das Treppenhaus hinunter zur Haustür.

Dabei bemerkte sie nicht, wie sich langsam die Kellertür hinter ihr öffnete. Nur für einen kurzen Moment spürte sie das Nervengift, ehe es ihr augenblicklich das Bewusstsein raubte.

Caleb Franklin legte die Hantel zur Seite und entfernte die von ihm angehängten Gewichte. Puh, dachte er. Das ist ein echt gutes Training gewesen. Er nahm sich die Plastikflasche, die er vorher mit Leitungswasser gefüllt hatte, setzte sie an und trank einen großen Schluck. Das Wasser war zwar nicht mehr eiskalt, aber es besaß eine angenehme Temperatur, sodass man es gut trinken konnte. Caleb ging nun auf die Umkleidekabine zu, öffnete den Spind, in dem er alle seine Sachen aufbewahrte, und nahm seine Sporttasche heraus. Er öffnete das Seitenfach, zog sein Handy heraus und kontrollierte, ob neue Nachrichten eingegangen waren. Er hatte eine ungelesene SMS, der Absender war Jonas, ein Freund von ihm. Dieser fragte, ob Caleb Lust hatte, sich später mit ihm im Pub zu treffen. Caleb musste grinsen, schrieb zurück, dass es ihm um zwanzig Uhr gut passen würde und legte das Handy wieder in seine Sporttasche zurück.

Danach nahm er sein Duschgel und ein Handtuch heraus, verschloss den Spind mitsamt seinen Sachen wieder und ging zu den Duschen. Er stellte das Wasser auf kalt, drückte auf den Knopf und ließ es über seinen Körper rauschen. Es war extrem angenehm, doch Caleb wusste, dass dieses Gefühl nicht lange anhalten würde, denn schon bald würde er, dank der ungewöhnlichen Wärme außerhalb, wieder zu schwitzen anfangen. Und dann würde er wohl oder übel noch einmal duschen gehen müssen, bevor er sich mit Jonas in dem Pub treffen würde. Als er fertig war, verließ er die Dusche wieder und trocknete sich ab.

Er zog sich seine frischen Sachen über, nahm seine Sporttasche aus dem Spind und ging in Richtung des Ausganges. Als er den Empfang erreicht hatte, stockte er kurz. Hinter dem Tresen stand doch tatsächlich Christina. Er blickte sich aufmerksam um, sah aber nur vereinzelt Leute an den Geräten sitzen. Deshalb zog er einen der Barhocker zurück und setzte sich. Christina, die gerade damit beschäftigt war, einige Gläser abzuwaschen, drehte sich um. Als sie ihn erblickt hatte, legte sich ein Lächeln auf ihr Gesicht.

»Caleb. Bist du schon fertig?«

»Ja, aber ich dachte mir, bevor ich gehe, trinke ich noch kurz was bei dir. Mit dir.«

Caleb grinste.

»Cola, wie immer?«, fragte sie.

»Cola, wie immer.«

»Okay, einen kleinen Moment.«

Christina drehte sich um und öffnete den großen Kühlschrank, in dem alle Getränke des Fitnessstudios gelagert waren. Sie schenkte zwei Gläser bis zum Rand mit einer angebrochenen Cola-Flasche ein und schob dann eines über den Tresen zu Caleb.

»Danke.«

Caleb öffnete seinen Geldbeutel und holte die obligatorischen drei Dollar fünfzig hervor, wie immer einen Dollar mehr, für sie als Trinkgeld.

»Vielen Dank«, sagte Christina, als sie das Geld entgegennahm.

»Für dich doch gerne.«

Caleb zwinkerte ihr zu.

»Cheers«, sagte sie, als sie ihr Glas in die Hand nahm.

Sie stießen zusammen an. Auch wenn es nur Cola war, sie schmeckte Caleb immer besonders gut, wenn er sich in Christinas Nähe aufhielt. Die Eiswürfel klimperten gegen das kalte Glas, ein Geräusch, das Musik in seinen Ohren war. Viel zu schnell war das Glas wieder leer – nach einem Blick auf die Uhr entschied Caleb sich dazu, dass es Zeit war, zu gehen.

»Bis zum nächsten Mal. Ich muss leider los.«

Er verabschiedete sich von Christina und verließ das Studio.

Der Weg zu seinem Wohnheim war nicht weit, er hoffte, dass noch niemand zu Hause sein würde. Denn er wollte seine Ruhe haben, vielleicht etwas Fernsehen, bis er um zwanzig Uhr Jonas im Pub treffen würde. Auf jeden Fall ein bisschen entspannen.

Er öffnete die Tür, die in den Flur führte, und hörte schon von hier aus Stimmen aus dem hinteren Teil der Wohnung. Er stellte seine Sporttasche ab, entschied sich aber, die schmutzigen Sachen erst später in die Waschmaschine zu packen, und ging geradewegs ins Wohnzimmer, wo die Stimmen ihren Ursprung hatten. Dort saßen auf dem großen Sofa sein Mitbewohner Frank und dessen Freundin Alice. Frank hob den Blick, als er Schritte hörte und fragte:

»Caleb? Musst du nicht arbeiten?«

»Nicht mehr, ich habe heute früher aufgehört und war danach noch beim Sport.«

»Ach so.«

»Hallo, Caleb«, begrüßte Alice ihn, als für einen Moment Stille aufgekommen war.

»Hallo Alice. Wie geht’s dir?«

»Gut, wie immer. Und dir?«

»Auch, soweit zumindest.«

Caleb wandte sich nun zu Frank.

»Ich bin um acht Uhr noch mit Jonas im Pub verabredet. Nur zur Information, damit du weißt, dass ich nachher nicht da sein werde.«

»Alles klar.«

Caleb ging wieder zurück, packte seine Sporttasche aus und begab sich danach in sein Zimmer. Es sah ziemlich ordentlich aus, was aber auch kein Wunder war, da er sich dort eigentlich kaum aufhielt. An vielen Tagen nutzte er den Raum nur zum Schlafen, zu mehr nicht. Er fühlte sich müde, deshalb ließ er den Fernseher erst einmal ausgeschaltet und legte sich auf sein Sofa. Er war so ausgelaugt, dass er schon wenig später eingeschlafen war. Allerdings hielt die Ruhe nicht lange an. Caleb wurde auf einmal von Schreien geweckt, deren Ursprung er sich zunächst nicht erklären konnte. Er dachte zuerst, er hätte vielleicht nur geträumt, bis die Geräusche sich wiederholten. Hastig stand er von dem Sofa auf und ging zu seiner Zimmertür. Die Geräusche kamen eindeutig aus dem Wohnzimmer. So schnell er konnte, lief er dorthin. Und das, was er dort sehen musste, war so schrecklich, dass es ihm für einen Moment den Atem nahm. Auf dem Boden lagen, in einer Blutlache, die verrenkten Körper von Frank und Alice. Frank hatte eine riesige Schnittwunde am Hals, aus der allerdings kein Blut mehr floss - er war bereits tot. Alice war skalpiert worden, ihre blonden Haare lagen im Raum verteilt und ihr Schädel war komplett rot. Auch sie war nicht mehr am Leben. Der graue Teppich unter ihrem Kopf hatte sich bereits mit ihrem Blut vollgesogen. Caleb wandte seinen Blick ab, konnte aber das, was nun kam, nicht mehr verhindern. Ein Mann… der Mann, der Alice und Frank brutal ermordet haben musste, stach ihm jetzt eine Spritze in den Arm. Nur wenige Sekunden später verlor er das Bewusstsein.

Joan Cunningham beendete das Gespräch und legte auf. Nachdenklich ließ sie ihren Blick durch die Wohnung ihrer Schwester schweifen.

»Alles okay?«, fragte Megan besorgt.

»Du siehst ziemlich mitgenommen aus.«

»Ja, alles okay«, beschwichtigte Joan sie.

»Okay«, erwiderte Megan und lächelte sie an.

Joan griff nach der Tasse Kaffee, die auf dem Glastisch stand, und nahm einen Schluck. Der Inhalt war zwar schon leicht abgekühlt, aber er schmeckte dennoch. Sie bat Megan, ihr noch einen Espresso zuzubereiten, und drehte sich dann zu Henry um.

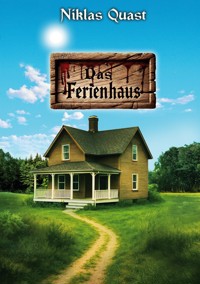

»Habt ihr alles gut überstanden? Wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen«, sagte sie.

»Ja, soweit eigentlich schon. Ich denke zwar, dass wir niemals alles vergessen werden, was wir dort miterleben mussten, aber es geht schon.«

»Ja, das stimmt. Vergessen werdet ihr das alles niemals... aber das ist ja auch schon ziemlich merkwürdig gewesen, oder? Ich meine, hast du vorher an Geister, Dämonen oder an irgendwelche paranormalen Dinge geglaubt? Hättest du gedacht, dass es so etwas tatsächlich gibt?«

»Nein«, meinte Henry.

»Definitiv nicht. Aber jetzt habe ich es schließlich mit eigenen Augen gesehen.«

In diesem Moment kam Megan mit zwei Tassen wieder. Sie stellte eine vor Joan ab, und nahm aus der anderen einen Schluck, bevor sie diese ebenfalls auf den Glastisch stellte.

»Zum Glück gibt es dieses Haus nun nicht mehr«, murmelte Megan.

Joan sah sie fragend an.

»Wie meinst du das?«

»Es wurde verbrannt. Nun ist es nicht mehr, als ein Haufen Glut und Asche.«

»Echt?«, fragte Joan.

»Davon hattest du mir ja noch gar nichts erzählt.«

»Das kann sein. Es ist ja auch noch nicht lange her. Es geschah nach einem erneuten Zwischenfall dort.«

Megan erzählte ihr daraufhin die Geschichte, die sie aus den Medien und von Sheriff John Garcia erfahren hatte. Joan hörte aufmerksam zu und stellte keinerlei Zwischenfragen.

»Und an dem Platz, wo das Haus stand, wurde jetzt eine Lagerhalle gebaut, der Bau ist gerade erst beendet worden.«

»Dass da überhaupt noch gebaut werden darf«, murmelte Joan.

»Wenn man bedenkt, was an diesem Ort alles passiert ist.«

»Da hast du recht«, bestätigte Henry.

Joan warf einen Blick auf ihre Uhr.

»Oje, es ist schon fast acht. Ich mache mich dann mal besser auf den Weg nach Hause.«

»Musst du echt schon los?«

»Ja. Ich will bloß nicht zu spät kommen.«

Joan zwinkerte ihr zu.

»Na dann wünsche ich dir viel Spaß.«

»Ja, ich dir auch«, meinte Henry.

Joan verabschiedete sich von Henry und wurde von Megan noch noch bis zur Haustür begleitet.

»Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir solche Treffen in Zukunft öfters einrichten können.«

»Ja, es war echt schön«, stimmte Joan zu.

»Du kannst ja morgen mal anrufen, und mir erzählen, wie es gelaufen ist.«

Joan grinste.

»Ja, das mache ich. Bis dann.«

Sie ging über die Straße und hatte kurz darauf ihren roten Fiat erreicht. Die Fahrertür war offen, anscheinend hatte sie vorhin vergessen, den Wagen abzuschließen. Sie setzte sich auf den Sitz, schloss die Tür und öffnete danach das Handschuhfach.