Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Leykam

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

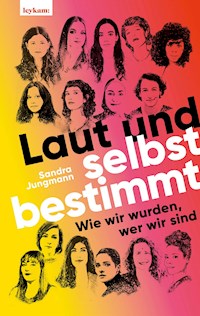

Sie sind nicht mehr zu übersehen und zu überhören: Junge Feminist*innen, die neue Wege einschlagen. Sie sind Kämpfer*innen für Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung. Sie rütteln auf, polarisieren und nehmen sich kein Blatt vor den Mund. In 15 Porträts stellt Sandra Jungmann eindrucksvolle Charaktere unserer Zeit vor. Wie schafft es Katja Lewina, so öffentlich und tabulos über Sex zu sprechen? Wie befreit sich Sophia Süßmilch immer wieder von Schamgrenzen? Und wie wurde Emilia Roig zur Aktivistin gegen Diskriminierung und Ausgrenzung? Welche Hürden mussten sie alle überwinden, was verhalf ihnen zu Selbstbewusstsein? Ein Buch, das Mut macht, nach den eigenen Freiheiten zu suchen und die Welt zu verändern. Mit Verena Altenberger, Christl Clear, Sinah Edhofer (Couchgeflüster), Melisa Erkurt, Yasmin Hafedh, Oula Khattab, Katja Lewina, Katharina Rogenhofer, Emilia Roig, Mithu Sanyal, Jacqueline Scheiber (@minusgold), Antje Schomaker, Sophia Süßmilch, @toxische_pommes, Natascha Wegelin (@madamemoneypenny). »Ich finden den Ausdruck ›STARKE FRAUEN‹ zum Kotzen. Weil er impliziert, dass Frauen diese Eigenschaft von Natur aus erstmal nicht haben.« Sophia Süssmilch

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

leykam:seit 1585

Sandra Jungmann

Laut und selbstbestimmt

Wie wir wurden, wer wir sind

KENNEN SIE DAS auch? Die meisten Ideen, die das Leben verändern können, entstehen dann, wenn man am allerwenigsten damit rechnet. Bei diesem Buch war es nicht anders. Gehen wir zurück ins Jahr 2020, damals habe ich im Weihnachtsurlaub in meinem Kinderzimmer in der Wohnung meiner Eltern nach Fotos und Erinnerungsbüchern gekramt und bin zufällig auf eine Zeitschrift aus dem Jahr 2000 gestoßen. Genauer: Eine Ausgabe eines Mädchen-Magazins mit dem profanen Titel Sugar. Auf dem Titelblatt prangte ein mir unbekanntes Model: blonde Haare, blaue Augen, keine 20 Jahre alt. Die Schlagzeilen folgten dem Muster: „Beauty-Tipps für einen heißen Sommer“, „Ist ER der Richtige für dich?“, „So kannst du ihn verzaubern“, „So wird dein Model-Traum wahr“ oder „Die besten Flirt-Tipps, um ihn zu erobern“.

Ein Frauenbild, direkt aus der Hölle, gerichtet an junge Teenager-Mädchen wie mich damals. Die Message: Sei schön – für ihn. Sei schlank – für ihn. Sei stylish – für ihn. Pass dich an. Zick nicht rum. Dann gehört er irgendwann dir, der „Traumboy“. Feminismus und Diversität? Hallo?

Ich selbst, heute 34, bin genauso von diesem Bild geprägt worden wie Millionen anderer Frauen: Frauen müssen gefallen, leise und hübsch sein – aber den Rest, die wichtige Arbeit und das Reden erledigen dann bitte die Männer. Ich weiß nicht, wann ich mich von diesem Gedanken befreit habe, allen Menschen in meinem Umfeld gefallen zu müssen; nicht zwingend im optischen Sinn, sondern vor allem, wenn es darum geht, die eigene Meinung zu äußern. Oder überhaupt eine zu haben. Es passiert mir manchmal immer noch, dass ich bei meiner Arbeit als Journalistin in Konferenzen lieber zustimmend nicke, als eine Gegenposition zu beziehen – und ärgere mich dann über mich und dieses internalisierte Verhaltensmuster und mein fehlendes Selbstbewusstsein. Und ich weiß, dass es Frauen in meinem Freundeskreis und Umfeld ähnlich geht.

Ich denke darüber nach, welche Vorbilder ich als junges Mädchen und in meinen Teenager-Jahren in den 1990ern und frühen 2000ern hatte. Gut, ich fand Kurt Cobain toll und hörte Punk-Bands. Aber da waren halt selten Frauen dabei. Sonst tauchten in der Popkultur dieser Zeit plötzlich Frauen wie Britney Spears und Christina Aguilera auf. Später kamen zumindest in der Musik Frauen wie die Band Destiny’s Child dazu, die in ihren Texten feministischer und selbstbewusster waren, oder die Spice Girls, die im Laufe ihrer Karriere zumindest irgendwann das Wort „Girlpower“ entdeckten und das deutsche Trio Tic Tac Toe, das immerhin den „Ich find dich scheiße“-Sound propagierte; von deren Karriere aber den meisten nur mehr die große Zickenkrieg-Pressekonferenz in Erinnerung geblieben ist.

Und sonst? Wo waren die Sophia Süßmilchs, die Melisa Erkurts, die Jaqueline Scheibers, die Katharina Rogenhofers und Katja Lewinas zu meiner Zeit? Wer waren diese Persönlichkeiten, an denen man sich anhalten konnte? Die Missstände aufzeigten, Gleichberechtigung einforderten, das Patriarchat stürzen wollten? Wo waren die Lehrer:innen in der Schule, die mit uns über Diversität, Feminismus, Homosexualität und Rassismus gesprochen hätten? Oder überhaupt die Erwachsenen? Es gab sie damals nicht oder zumindest nicht mit dieser breiten Öffentlichkeit, dieser Stärke und in dieser Vielzahl. Oder habe ich sie nur nicht gesehen? Und ich frage mich heute immer wieder mal: Von wem wird sich meine Tochter, die heute fünf Jahre alt ist, später inspirieren lassen? Welche Vorbilder wird sie haben? Und: Bin ich ihr ein gutes Vorbild?

Ich bin jedenfalls ein wenig beruhigt, wenn ich mir die aktuellen gesellschaftspolitischen Diskurse ansehe. Denn die Zahl junger Menschen, die unsere Gegenwart und Zukunft prägen, laut und selbstbewusst, nimmt zu. Schwarze Frauen, weiße Frauen, Feminist:innen, Transgenderpersonen, Aktivist:innen, nonbinäre Menschen, queere Menschen – sie alle sind längst hier, sie sind viele, und sie lassen sich nicht mehr den Mund verbieten. Sie alle sind nicht mehr bereit, sich veralteten Strukturen, die seit Jahrhunderten etabliert sind – geschaffen von Männern – zu unterwerfen. Sie sind es leid, aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt zu werden.

Auf den kommenden Seiten finden Sie 15 Porträts von Frauen, die genau das tun. Die aufstehen und laut sind, die Veränderung fordern, Tabuthemen ansprechen. Ich wollte von ihnen wissen, woher sie den Antrieb nehmen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aus welcher Prämisse heraus sie das tun. Ich habe nachgefragt, wie sie zu den Personen geworden sind, die sie heute sind; welche ihre Schlüsselmomente waren, welche Hürden sie genommen haben und mit welchen Vorurteilen sie immer noch konfrontiert werden.

Menschen wie sie sind wichtig für mich, aber auch für Sie, liebe:r Leser:in, für uns alle. Sie sind wichtig, weil sie Wege ebnen, Missstände aufzeigen, Tabus brechen, Sichtbarkeit schaffen und sensibilisieren. Sie rütteln auf. Sie zwingen einen, die eigene Realität genauer unter die Lupe zu nehmen, den eigenen Horizont zu erweitern. Sich selbst zu hinterfragen, tradierte Gesellschaftsbilder zu überdenken. Und ja, auch mir haben die Gespräche zu diesem Buch zum Teil schmerzlich vorgeführt, wie wenig Sensibilität ich manchmal selbst für die Lebensrealitäten anderer an den Tag lege. Für Menschen, die nicht so wie ich Teil der Mehrheitsgesellschaft sind.

Diese Lebensgeschichten haben mich aber nicht nur gezwungen, genauer hinzusehen, sondern auch ermutigt, nach den eigenen Freiheiten und Möglichkeiten zu suchen und zu streben, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Haben mich inspiriert, meinen Horizont erweitert, meinen Blick geschärft und geöffnet. Ich habe gesehen, dass gesellschaftliches Engagement und Selbstbewusstsein nicht immer nur heißt, taff zu sein, sondern auch Unsicherheit, Schwäche und Zerbrechlichkeit erlaubt. Und ich habe gemerkt, dass man mit vielem nicht alleine ist.

Ich habe dieses Buch für all jene geschrieben, die bereit sind, die Strukturen zu hinterfragen, mit denen sie groß geworden sind. Die auf der Suche nach Menschen sind, die Großes leisten, die sich und anderen Orientierungshilfen geben wollen. Die bereit sind, ihren Horizont zu erweitern. Und mutiger zu werden. Denn heute weiß ich, dass ein bisschen von dieser Furchtlosigkeit, der Courage und dem Selbstbewusstsein dieser Menschen, die in diesem Buch vorkommen, in jeder:m von uns steckt. Wir alle sind in der Verantwortung, unsere Gesellschaft, diese Welt, zu einem besseren Ort zu machen – und wir sollten sie auch wahrnehmen.

Diese Eigenschaft hatte ich vor zehn Jahren noch nicht:

zu benennen, woher viele meiner Unsicherheiten und Urängste kommen

Das mag ich an mir:

dass ich empathisch bin

Und das weniger:

dass ich mich schnell verunsichern lasse. Aber ich arbeite daran ;-)

Das bereue ich:

mir lange Zeit nicht genug Wertschätzung geschenkt zu haben

Das würde ich meinem 16-Jährigen Ich heute raten:

Lass sie einfach reden

Diese 15 Gespräche waren so rein und pur und ehrlich, dass ich von der Offenheit meiner Gesprächspartner:innen selbst überrascht war. Ich möchte jeder Protagonistin danken, die Teil dieses Herzensprojekts war – und noch ein paar anderen Menschen: meiner Tochter Hedy, die mich jeden Tag wachsen und lernen lässt und der ich dieses Buch widme. Und die hoffentlich irgendwann in einer toleranteren Gesellschaft leben wird als wir heute. Meinen Eltern, Irmi und Andi, die mir den Rücken freihalten, wann immer es notwendig ist. Und den besten Freund:innen, die man haben kann: Sarah, Cecilia, Mathias, Nadja und Max – die mich in meiner schlimmsten Zeit aufgefangen und aufgerichtet haben, denen ich wahrscheinlich nie zurückgeben kann, was sie mir damals gegeben haben. Und denen ich in den vergangenen Wochen eine wirklich schlechte Freundin war. Aber ich weiß, sie verstehen das.

Danke an Johanna, Alicia, Theresa, Felix, Pia, Ulli, Christian aka Boban, Diana und Kathi fürs Pushen und Motivieren. Danke an Philip, der mich immer wieder darin bestärkt hat, mehr auf mich selbst zu vertrauen. Und der mir Halt gegeben hat, wenn ich an mir selbst verzweifelt bin.

Danke an Mari Lang fürs Vernetzen. Danke an Susi Einzenberger für mein Autorinnenfoto. Und an Tanja Raich, Lisi Katzensteiner und Lucia Marjanović – für eure Begeisterung und Unterstützung.

Emilia Roig

Sophia Süßmilch

Jaqueline Scheiber

Katja Lewina

Melisa Erkurt

Verena Altenberger

Irina, @toxische_pommes

Mithu Sanyal

Katharina Rogenhofer

Yasmin Hafedh

Sinah Edhofer

Oula Khattab

Antje Schomaker

Natascha Wegelin

Christl Clear

„DIE GESELLSCHAFT BELOHNT DEN TRADITIONELLEN LEBENSENTWURF. DEN DER EHE UND DEN DER HETEROSEXUALITÄT. AUCH WENN DIE GESELLSCHAFT OFFENER WIRD: ES IST NOCH EIN WEITER WEG.“

Emilia Roig ist Politologin und Aktivistin gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Sie unterrichtet an Universitäten in Frankreich, Deutschland und den USA. 2017 gründete sie in Berlin das „Center for Intersectional Justice“. Mit „Why We Matter“ hat sie 2021 ihr erstes Buch veröffentlicht.

ES IST DER 12. März 2021, und ich mache gerade eine Art ungeplanter Pause. Der neue Job, für den ich meinen alten nach zehn Jahren gekündigt habe, hat sich nach sieben Tagen als Flop herausgestellt, und so sitze ich nun auf meiner dunkelblauen Ikea-Couch, frisch arbeitslos und mit ungewohnt viel Tagesfreizeit zwischen AMS-Telefonaten und mütterlichen Pflichten und in relativ instabiler emotionaler Verfassung. Um mich ein bisschen abzulenken, scrolle ich also durch mein Handy und durchforste gefühlt hundert offene Tabs, alles Interviews und Reportagen, manche von ihnen sind Monate alt. Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt dafür, sie endlich zu lesen? Ich bleibe bei einem Zeitungsartikel hängen, er ist aus einer Online-Ausgabe der Zeit. Es ist ein Interview mit Emilia Roig über ihr kürzlich erschienenes Buch „Why We Matter“. Ich fange an zu lesen und kippe total rein. Roigs Engagement gegen Diskriminierung und Unterdrückung wirkt schier unerschöpflich, den Kampf gegen Ausgrenzung hat sich diese Frau zur Lebensaufgabe gemacht. Die Forderungen der 38-Jährigen sind radikal, weil es, davon ist sie überzeugt, anders nicht geht. Ihre Ansichten und Aussagen sensibilisieren: die Normalität, in der wir leben? Geschaffen von weißen, heterosexuellen Männern, die jeden unserer Lebensbereiche beeinflusst. Eine Normalität, in der einer weißen, heterosexuellen Frau relativ wenig passieren kann, wenn man an die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Hautfarbe denkt. Eine Normalität, die man in dieser Rolle deshalb wohl auch viel zu selten hinterfragt. Das muss ich mir beim Lesen eingestehen.

Emilia Roig ist laut und unbequem. Sie spricht Dinge an, die man vielleicht nicht hören will. Die man wegschiebt, weil man sich nicht mit ihnen auseinandersetzen möchte. Einfach weil sie nicht Teil der eigenen Lebensrealität sind oder nicht hineinpassen – die aber die tägliche Realität anderer sind.

Ich bin neugierig geworden und will mehr über diese Frau wissen. Ich lese weiter, recherchiere und bin zum ersten Mal mit dem Begriff „Intersektionalität“ konfrontiert. Wikipedia erklärt diesen Begriff als „die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person“. Emilia Roig geht in ihrer Arbeit im „Center for Intersectional Justice“ noch einen Schritt weiter, wie sie in einem Interview erklärt: „Wir betrachten Ungleichheiten innerhalb von Kategorien, die normalerweise als monolithisch und homogen angesehen werden. Zum Beispiel betrachten wir Ungleichheiten zwischen Frauen, wir betrachten Ungleichheiten innerhalb der Gruppe von Migrant:innen, innerhalb der Gruppe von People of Color, innerhalb der Gruppe von Menschen mit Behinderungen, innerhalb der LGBTQ+-Community. Wir schauen auf Diskriminierungsmuster innerhalb dieser Kategorien.“ Mir wird klar: Roigs Blick auf soziale Ungleichheiten ist viel tiefgreifender und umfassender als der vieler anderer Menschen. Auch als mein eigener.

Sieben Monate später. Ich sitze wieder auf meiner Couch, die Tagesfreizeit ist aufgrund des neuen Jobs mittlerweile knapper, ich habe einen Kräutertee in meiner linken und das iPhone in meiner rechten Hand. Ich tippe die Nummer von Emilia Roigs Mobiltelefon in mein Handy, drehe die Kopfhörer etwas lauter. Es klingelt ein paarmal, dann hebt Emilia ab, sie lacht und begrüßt mich mit ihrem französischen Akzent, wie ich ihn aus Fernsehinterviews kenne. Emilia ist in einem Vorort von Paris aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in Berlin. Man muss nicht viele Fragen stellen, um zu merken, welche Dringlichkeit Emilia Roig in der Sache verspürt. Sie steht mit Vehemenz für jene ein, die es selbst nicht können, aber vor allem für sich selbst: Hass, Ablehnung, Unterdrückung – die Französin kennt das alles. Nicht nur, weil sie dazu forscht. Sondern weil sie selbst davon betroffen ist. Aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts, und aufgrund ihrer Beziehung zu einer anderen Frau.

Emilia Roig ist Schwarz. Und sie ist queer. Dass sie so offen zu ihrer Sexualität steht, war nicht immer so und ein langer Weg, erzählt sie mir am Telefon. Sie spricht von den beiden Seiten, die sie kennt, wenn es um die Lebens- und Beziehungsentwürfe unserer Gesellschaft geht. Zwei Seiten, die im Idealfall dieselbe Grundlage haben, nämlich Liebe, die einander für einige Menschen aber immer noch diametral gegenüberstehen. Emilia kennt einerseits das „normale“ Leben, also das, was mehrheitlich immer noch als klassisch, traditionell und deshalb auch als richtig und gut propagiert und angesehen wird. Das heißt: Sie weiß, wie es ist, in einer heterosexuellen Beziehung zu leben, verheiratet zu sein – mit einem weißen Mann – und mit ihm Kinder zu haben. Roig weiß seit knapp fünf Jahren aber auch, wie es ist, aus diesem klassischen Gefüge auszubrechen, alles hinter sich zu lassen, Sicherheiten und bekannte Strukturen aufzulösen, um ein Leben zu führen, das sich für sie zwar normaler und richtiger anfühlt, es vom gesellschaftlichen Standpunkt her aber immer noch nicht ist.

Wie das damals war, will ich von ihr wissen, als sie sich 2017 mit 33 Jahren doch dazu entschloss, ihren Mann zu verlassen. Bis zu dieser Partnerschaft wusste Roig zwar auch, dass sie Frauen attraktiv findet, sie entschied sich schlussendlich aber doch dazu, mit einem Mann zu leben und mit ihm eine Familie zu gründen. Richtig hat sich das für sie nicht immer angefühlt. Aber warum trifft man so eine Entscheidung dann? Gegen das eigene Gefühl?

„Weil es da um internalisierte Gesellschaftsmuster und Gedanken gegangen ist“, sagt Roig. Wie sie das genau meint? „Das Bild der perfekten Hetero-Familie wurde mir seit der Kindheit eingetrichtert. Ich musste erstmal die Kraft finden, mich von angelernten Mustern und verinnerlichten Lebensweisen zu verabschieden. Ich habe der Liebe zwischen zwei Frauen wenig Legitimität gegeben und sie auch einfach nicht als echte Liebe anerkannt.“

Zwei Kinder hat Roig mit diesem Mann bekommen, ihr erstgeborener Sohn Tidiane ist heute sieben Jahre alt. Das zweite Kind ist verstorben. Sechs Monate nach seinem Tod fasste Emilia den Entschluss zu gehen. Um zu sich selbst zu stehen. So befreiend diese Trennung war, so schmerzhaft und emotional war es trotzdem, aus der Beziehung auszubrechen. Weil es eben auch bedeutet, sich von angelernten Mustern und verinnerlichten Lebensweisen zu verabschieden. Weil da ein Familienbild zerbricht, das man in unserer Gesellschaft als das einzig wahre erlebt und erlernt, nämlich dass eine „richtige“ und „gute“ Familie vor allem aus drei Komponenten besteht: Mutter, Vater und Kindern.

Das, was Emilia Roig erzählt, triggert mich. Ich kann ihre Gefühle ein bisschen nachvollziehen, diesen schmerzhaften Prozess, sich von solchen internalisierten Vorstellungen lösen zu müssen. Ich habe mich 2018 von einem narzisstischen Partner gelöst – heute kann ich das so benennen. Dieses Familiengefüge zu verlassen, war schwierig. Einerseits aufgrund der Co-Abhängigkeit zu meinem damaligen Partner, andererseits, weil ich das „klassische Familienbild“ loslassen musste. Ich fühle mich heute, vier Jahre später, manchmal immer noch unzulänglich, wenn ich mit meiner Tochter zu zweit beim Abendessen sitze und mir die Frage stelle, ob ich als Mutter alleine eh genüge und ihr eine genauso wertvolle Familie sein kann, wie es eben „vollständige“ Familien sind. „Klar kann ich das“, sage ich mir dann. Und ich weiß auch, dass es die einzig richtige Entscheidung war zu gehen. Aber irgendwo tief in mir drinnen sitzt dieses Gefühl, nicht zu genügen, es hat sich fest verankert. Und manchmal bahnt es sich eben seinen Weg nach oben, wie kleine Luftbläschen, die im Wasser an die Oberfläche steigen. Von mitleidigen Blicken oder Kommentaren, mit denen man als Mutter eines Kindes ohne Mann an der Seite konfrontiert ist, will ich gar nicht anfangen. Wer jetzt sagt, dass unsere Gesellschaft doch schon viel weiter sei, dem kann ich hiermit versichern: Nein, ist sie nicht.

Während ich mich kurz in Gedanken verliere, spricht Roig weiter. Sie erzählt von ihrer sexuellen Orientierung, die bei dieser Trennung ja auch eine große Rolle gespielt hat. Emilia identifiziert sich heute als queer und lebt in einer Beziehung mit einer Frau.

Ihr Befreiungsschlag ist einer mit Abstrichen: „Die Gesellschaft nimmt mich als queere Frau ganz anders wahr. Egal ob das bei der Bank ist oder im Restaurant. Ein verheiratetes Paar, Mann und Frau mit Kindern, das ist die gemeinhin akzeptierte Lebensform. Das merkst du daran, wie dir die Menschen begegnen. Ich kann heute zum Beispiel nicht völlig frei über meine Beziehung sprechen, weil es manchmal Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie ich behandelt werde. Das hört sich für viele, die das nicht betrifft, vielleicht absurd an, aber es ist so.“ Das ist etwas, was Roig empört und verletzt, weil es einfach jeglicher Grundlage entbehrt. Umso wichtiger ist ihr ihr privates Umfeld, in dem sie sich mit Menschen umgibt, die sehr offen sind. „Anders würde ich wohl verzweifeln.“ Sie resümiert: „Grundsätzlich kann man schon sagen, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, den traditionellen Lebensentwurf belohnt. Den der Ehe und den der Heterosexualität. Und wenn du nicht dazugehörst, bekommst du das auf vielen Ebenen zu spüren.“

Dann erzählt Roig von ihrer Kindheit, und man merkt schnell: Ihre persönliche Geschichte ähnelt ein bisschen der ihrer eigenen Mutter. Emilia wächst in einem Pariser Vorort auf, als „hybride Identität“, wie sie sagt. Ihr Vater ist weiß und hat jüdisch-algerische Wurzeln, ihre Mutter ist auf der Insel Martinique geboren. Der Vater ist Arzt, die Mutter Krankenschwester. Das Frauenbild, das sie kennenlernt? Traditionell. Sie lacht: „Die Abholstunde wurde im Kindergarten immer ‚Die Stunde der Mamas‘ genannt.“ Die Väter? Größtenteils abwesend, egal in welcher Familie. „Ich kannte alle Mamas von meinen Kommilitonen, die Papas nicht“, sagt sie. „Die Frauen waren dafür da, sich um die Kinder zu kümmern. Meine Mutter hat die ganze Care-Arbeit neben ihrem Job erledigt.“

Solange die Frauen unter sich waren, seien sie sehr präsent, stark und selbstbewusst gewesen, erinnert sich Roig. „Kaum kamen die Männer von der Arbeit nach Hause, wurden sie still. Und das war in den Augen aller auch völlig legitim, schließlich waren die Männer die Autorität innerhalb der Gesellschaft, also mussten sie das auch innerhalb der Familie sein.“ Auch Emilias eigener Vater war dieser Ansicht. Wie er war? Autoritär. Ein Patriarch. Ein Mann, der Frauen und Kinder seine Macht spüren ließ. „Meine Mutter stand unter Druck – und ich selbst ständig unter Beobachtung: Wie ziehe ich mich an, wie verhalte ich mich, welche Liebeserfahrungen mache ich? So aufzuwachsen hat mich frustriert und eine enorme Wut in mir geschürt, die ich aber erst heute klar benennen kann.“

Irgendwann bricht auch die Mutter aus – und lässt sich scheiden. So, wie auch Emilia später ihr Leben in die Hand nehmen wird. Bis dahin habe ihr eine starke Leitfigur gefehlt, sagt sie heute. Es ist nicht nur ein Wendepunkt im Leben ihrer Mutter, sondern auch in Emilias eigenem. „Das war eine Art Befreiungsschlag – weil ich endlich gesehen habe: Doch, es geht. Wir Frauen können aufstehen, für uns einstehen, wenn es darauf ankommt. Auch wenn es auf der anderen Seite natürlich traurig war, dass diese Familie, so schwierig sie auch bis zu diesem Zeitpunkt war, zerbrochen ist. Aber meine Mutter hat diesen Schritt für ein selbstbestimmtes, freies Leben gesetzt.“ Roig ist auch heute noch stolz, dass ihre Mutter diesen Weg gegangen ist – auch wenn das, was danach kam, alles andere als einfach war.

„In unserem Umfeld war meine Mutter die einzige geschiedene Frau. Was das heißt, brauche ich wohl nicht zu erklären. Die erste Frau, die sich trennt und nicht mehr dem gesellschaftlichen Stereotyp einer klassischen Kernfamilie entspricht – natürlich wurde sie bemitleidet und manchmal ausgegrenzt.“

Die Wut aus ihren Erfahrungen kanalisiert die Politikwissenschaftlerin in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeiten. „Spätestens in der Pubertät habe ich dieses Gesellschaftsbild, dieses Frauenbild, diese Stereotype, mit denen ich herangewachsen bin, hinterfragt und wollte sie aufbrechen.“ Die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort zu machen – das ist ab diesem Zeitpunkt ihre Prämisse.

Dass sie heute beruflich an dem Punkt steht, an dem sie ist, hat sie nur ihrer eigenen Motivation und ihrem unbändigen Willen zu verdanken. Jedenfalls nicht den Strukturen unseres Systems. Kann sie auch gar nicht, denn dieses System gliedert Menschen wie sie in gewissen Bereichen immer noch aus. Auch in ihrer Rolle als Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Spezialistin auf dem Gebiet der Intersektionalität wird sie immer noch hinterfragt – ganz offen, aufgrund ihrer Hautfarbe und sexuellen Orientierung und der Erfahrungen, die sie im Zuge dieser gemacht hat. Was sie sich da anhören muss? Dass ihre Expertise nicht allgemeingültig sein kann, weil sie über keinen universell objektiven und neutralen Standpunkt verfüge. Weil in jede ihrer Analysen ihre persönlichen Erfahrungen als Schwarze, queere Frau hineinspielen würden. Das ist ernsthaft das, was ihr – vorwiegend weiße, männliche – Kollegen gerne ausrichten. „Ich bin eine Schwarze Frau, also kann meine Sichtweise nur eine sehr partikuläre sein. Diese Kollegen sind der Meinung, dass man von mir keine fundierte und echte Expertise erwarten kann, weil ich weniger glaubwürdig bin. Weil meine Realität wenig mit der etablierten ‚Normalität‘ unserer Gesellschaft gemeinsam hat.“

Da ist sie wieder, die Normalität, über die Roig schon in dem Interview gesprochen hat, das ich im Frühjahr 2021 gelesen habe. Ich frage mich: Wer bestimmt eigentlich, was „normal“ ist? Gibt es „die Normalität“ überhaupt? Roig sagt Nein – und ich denke, sie hat recht. Denn: Welche Sicht, welcher Blickwinkel auf die Welt ist schon völlig neutral? Dass über Jahrhunderte die Ansichten weißer Männer in der Gesellschaft Niederschlag gefunden und unsere erlebte Realität geprägt haben, heißt nicht, dass diese objektiver sind. Oder wahrhaftiger. Im Gegenteil. Keine Entscheidung, egal, wer sie trifft, keine Ansicht ist völlig objektiv.

„Alte, weiße Männer lassen sich nur schwer belehren. Egal aus welchem Bereich sie kommen oder in welchem Bereich sie tätig sind. Sei es aus Angst oder Unsicherheit heraus“, resümiert Roig. Die nächste Generation sei zumindest auf einem guten Weg, sensibilisierter gegenüber Diskriminierung und offener, sagt sie. Aber auch, wenn die Richtung stimmt, mahnt Roig, dass es immer noch viel zu tun gäbe: „Wir müssen weiterkämpfen. Menschen werden diskriminiert, tagtäglich.“

Am Ende unseres Gesprächs möchte ich von Emilia Roig wissen, ob sie eigentlich zu der Frau geworden ist, die sie immer sein wollte. Eigentlich rechne ich mit einer anderen Antwort, aber Roig schießt ein klares und sehr deutliches „Nein“ durch die Telefonleitung. Dafür hat sie auch eine ganz einfache Erklärung – und auch die hat ihre Wurzeln in unseren gesellschaftlichen Strukturen: „Ich hatte als Kind immer die Vorstellung davon, Mutter zu sein. Eine Mutter, eingebettet in einer klassischen Familie. Dieses Bild hat meine Identität geprägt. Also habe ich mir erst das Bild, die Illusion der perfekten heterosexuellen Familie gebaut – und dachte, es würde mich glücklich machen. Ich habe geglaubt, genau so muss es aussehen. Bis ich gemerkt habe: Das ist es nicht. Das ist nicht mein Leben. Und das wird es auch nie sein.“

Emilia verabschiedet sich, wir legen auf. Mein Tee ist kalt geworden, ich habe während unseres Gesprächs keinen Schluck davon genommen. In den nächsten Tagen begleiten mich Emilia Roigs Gedanken und Ansichten durch meinen Alltag – sie hat mich gelehrt, ein bisschen bewusster hinzuschauen. Das fühlt sich gut an.

Das glaubt niemand von mir:

dass ich hochsensibel und überempfindlich bin, viel weine und sehr weich bin

Das rate ich meinem 16-Jährigen Ich heute:

Vertraue dir und glaub an dich. Es ist egal, was die Leute über dich denken.

Das würde ich immer wieder tun:

zu mir selbst stehen, wütend werden und Ungerechtigkeit nicht akzeptieren

Kopf oder Bauch:

ein ständiger Kampf zwischen beidem. Aber je älter ich werde, desto mehr höre ich auf meinen Bauch.

Dieses Buch hat mich geprägt:

„Ich, Tituba, die schwarze Hexe von Salem“ von Maryse Condé

„ICH FINDE DEN AUSDRUCK ‚STARKE FRAUEN‘ ZUM KOTZEN. WEIL ER IMPLIZIERT, DASS FRAUEN DIESE EIGENSCHAFT VON NATUR AUS ERSTMAL NICHT HABEN.“

Sophia Süßmilch ist Künstlerin und hat in München und Wien studiert. Ihr radikalfeministischer Ansatz schlägt sich in ihren aktionistischen Arbeiten nieder, in denen ihr vor allem ihr nackter Körper als „Werkzeug“ dient. Außerdem malt Süßmilch Gemälde, bunt und verspielt, auch hier steht meist der weibliche Körper, der Uterus, im Fokus – als Zentrum und Mittelpunkt allen Ursprungs.

WETTERTECHNISCH HATTE ICH noch nie Glück mit Berlin, auch an diesem Wochenende im Herbst 2021 nicht. Es ist grau, regnerisch und kalt. Diesmal macht das aber nichts, denn es ist genau das richtige Wetter, um in das Universum von Sophia Süßmilch einzutauchen. Ich stehe in der Galerie Russi Klenner in Berlin-Kreuzberg, im Plattenspieler läuft „You make it easy“ von Air. Rund um mich hängen Sophias Malereien und Fotos. Wohin ich auch schaue, entdecke ich Nippel, nackte Haut und leuchtende Farben. Ich nehme auf einem Holzsessel unter einem großen Bild Platz, es trägt den Titel: „Gott gebiert die Welt wie es ihr gefällt“, gegenüber hängt die Malerei einer großen Gottesanbeterin mit riesigen Brüsten – „Dreizehn Jahre Psychoanalyse und immer noch kein Gott in Sicht“. Sophias Kosmos ist bunt, er ist schön, schrill und verspielt, in seiner Radikalität irritierend provokant – aber auch ganz schön witzig. Er saugt dich auf in sich, wohlig und warm, und verlangt von seinen Besucher:innen völlige Offenheit, sich darauf einzulassen. Ich spaziere durch die Räume, setze mich wieder hin und blättere den Ausstellungskatalog durch. Während ich lese, muss ich an meine Unterhaltung mit der Künstlerin denken, die mich nicht mehr loslässt.

Sieben Tage vorher. „Kuck, ich zeig’ sie dir“, sagt Sophia Süßmilch – und zieht sich mit beiden Händen ihren Pullover hoch, um für wenige Sekunden ihre nackten Brüste in die Kamera ihres Laptops zu halten. Ich bin überrascht und amüsiert, mehr aber auch nicht, schließlich ist ein Paar nackter Brüste nichts Aufregendes, vor allem wenn man selbst welche hat. Außerdem passt es gerade gut zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs.

Es ist ein Samstagvormittag im Oktober, bis vor 30 Minuten lief im Hintergrund noch mein Lieblingsradiosender BBC Radio 6 Music, ich lag auf meiner Couch rum, habe mich dabei entspannt und gleichzeitig schlecht gefühlt. Wie das halt so ist, wenn das Wetter draußen eigentlich zu schön zum Rumlungern ist. Aber ja, der innere Schweinehund – man kennt das.

Jetzt sitze ich also an meinem Tisch, snacke Weintrauben und Schokosticks, während sich Sophia auf ihrer Couch in Berlin-Kreuzberg ihren Pullover wieder herunterzieht und davon erzählt, wie sie regelmäßig zu- und abnimmt. Gerade hat sie wieder 15 Kilogramm mehr auf den Rippen. Deshalb sind ihre Brüste momentan auch „huge“, sagt sie – weil das immer so ist, wenn sie zunimmt.