14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: E-BOOKARAMA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

"Le secrétaire intime" est fondamentalement lié à l'aventure parisienne et vénitienne de George Sand et Alfred de Musset, dans les années 1833 et 1834 où se rédige le roman. Leur intimité littéraire est étroite, ils échangent idées, manuscrits, modèles, travaillent côte à côte, lisant ensemble Hoffmann dont l'influence sur "Le secrétaire intime" est manifeste...

"Le secrétaire intime" commence en France au XIXe siècle. Louis de Saint-Julien, jeune homme noble mais quelque peu désargenté, devient le secrétaire intime de la princesse Quintilia. Le roman tourne autour de Quintilia, princesse au caractère hors du commun, dont les autres personnages tentent de percer le secret.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

George Sand

Le secrétaire intime

table des matières

LE SECRÉTAIRE INTIME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LE SECRÉTAIRE INTIME

1

Par une belle journée, cheminait sur la route de Lyon à Avignon un jeune homme de bonne mine. Il se nommait Louis de Saint-Julien, et portait à bon droit le titre de comte, car il était d’une des meilleures familles de sa province. Néanmoins il allait à pied avec un petit sac sur le dos ; sa toilette était plus que modeste, et ses pieds enflaient d’heure en heure sous ses guêtres de cuir poudreux.

Ce jeune homme, élevé à la campagne par un bon et honnête curé, avait beaucoup de droiture, passablement d’esprit, et une instruction assez recommandable pour espérer l’emploi de précepteur, de sous-bibliothécaire ou de secrétaire intime. Il avait des qualités et même des vertus. Il avait aussi des travers et même des défauts ; mais il n’avait point de vices. Il était bon et romanesque, mais orgueilleux et craintif, c’est-à-dire susceptible et méfiant, comme tous les gens sans expérience de la vie et sans connaissance du monde.

Si ce rapide exposé de son caractère ne suffit point pour exciter l’intérêt du lecteur, peut-être la lectrice lui accordera-t-elle un peu de bienveillance en apprenant que M. Louis de Saint-Julien avait de très beaux yeux, la main blanche, les dents blanches et les cheveux noirs.

Pourquoi ce jeune homme voyageait-il à pied ? c’est qu’apparemment il n’avait pas le moyen d’aller en voiture. D’où venait-il ? c’est ce que nous vous dirons en temps et lieu. Où allait-il ? il ne le savait pas lui-même. On peut résumer cependant son passé et son avenir en peu de mots : il venait du triste pays de la réalité, et il tâchait de s’élancer à tout hasard vers le joyeux pays des chimères.

Depuis huit jours qu’il était en route, il avait héroïquement supporté la fatigue, le soleil, la poussière, les mauvais gîtes, et l’effroi insurmontable qui chemine toujours triste et silencieux sur les talons d’un homme sans argent. Mais une écorchure à la cheville le força de s’asseoir au bord d’une haie, près d’une métairie où l’on avait récemment établi un relais de poste aux chevaux.

Il y était depuis un instant lorsqu’une très belle et leste berline de voyage vint à passer devant lui ; elle était suivie d’une calèche et d’une chaise de poste qui paraissaient contenir la suite ou la famille de quelque personnage considérable.

L’idée vint à Julien de monter derrière une de ces voitures ; mais à peine y fut-il installé, que le postillon, jetant de côté un regard exercé à ce genre d’observation, découvrit la silhouette du délinquant, qui courait avec l’ombre de la voiture sur le sable blanc du chemin. Aussitôt il s’arrêta et lui commanda impérieusement de descendre. Saint-Julien descendit et s’adressa aux personnes qui étaient dans la chaise, s’imaginant dans sa confiance honnête qu’une telle demande ne pouvait être repoussée que par un postillon grossier ; mais les deux personnes qui occupaient la voiture étaient une lectrice et un majordome, gens essentiellement hautains et insolents par état. Ils refusèrent avec impertinence.

– Vous n’êtes que des laquais malappris ! leur cria Saint-Julien en colère, et l’on voit bien que c’est vous qui êtes faits pour monter derrière la voiture des gens comme il faut.

Saint-Julien parlait haut et fort ; le chemin était montueux, et les trois voitures marchaient lentement et sans bruit dans un sable mat et chaud. La voix de Julien et celle du postillon, qui l’insultait pour complaire aux voyageurs de la chaise, furent entendues de la personne qui occupait la berline. Elle se pencha hors de la portière pour regarder ce qui se passait derrière elle, et Saint-Julien vit avec une émotion enfantine le plus beau buste de femme qu’il eût jamais imaginé ; mais il n’eut pas le temps de l’admirer ; car dès qu’elle jeta les yeux sur lui, il baissa timidement les siens. Alors cette femme si belle, s’adressant au postillon et à ses gens d’une grosse voix de contralto et avec un accent étranger assez ronflant, les gourmanda vertement et interpella le jeune voyageur avec familiarité :

– Viens çà, mon enfant, lui dit-elle, monte sur le siège de ma voiture ; accorde seulement un coin grand comme la main à ma levrette blanche qui est sur le marchepied. Va, dépêche-toi ; garde tes compliments et tes révérences pour un autre jour.

Saint-Julien ne se le fit pas dire deux fois, et, tout haletant de fatigue et d’émotion, il grimpa sur le siège et prit la levrette sur ses genoux. La voiture partit au galop en arrivant au sommet de la côte.

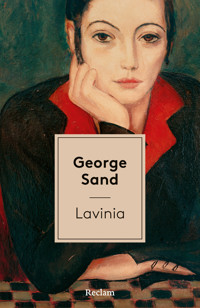

Au relais suivant, qui fut atteint avec une grande rapidité, Saint-Julien descendit, dans la crainte d’abuser de la permission qu’on lui avait donnée ; et comme il se mêla aux postillons, aux chevaux, aux poules et aux mendiants qui encombrent toujours un relais de poste, il put regarder la belle voyageuse à son aise. Elle ne faisait aucune attention à lui et tançait tous ses laquais l’un après l’autre d’un ton demi-colère, demi-jovial. C’était une personne étrange, et comme Julien n’en avait jamais vu. Elle était grande, élancée ; ses épaules étaient larges ; son cou blanc et dégagé avait des attitudes à la fois cavalières et majestueuses. Elle paraissait bien avoir trente ans, mais elle n’en avait peut-être que vingt-cinq ; c’était une femme un peu fatiguée ; mais sa pâleur, ses joues minces et le demi-cercle bleuâtre creusé sous ses grands yeux noirs donnaient une expression de volonté pensive, d’intelligence saisissante et de fermeté mélancolique à toute cette tête, dont la beauté linéaire pouvait d’ailleurs supporter la comparaison avec les camées antiques les plus parfaits.

La richesse et la coquetterie de son costume de voyage n’étonnèrent pas moins Julien que ses manières. Elle paraissait très vive et très bonne, et jetait de l’argent aux pauvres à pleines mains. Il y avait dans sa voiture deux autres personnes, que Saint-Julien ne songea pas à regarder, tant il était absorbé par celle-là.

Au moment de repartir, elle se pencha de nouveau ; et, cherchant des yeux Saint-Julien, elle le vit qui s’approchait, le chapeau à la main, pour lui faire ses remerciements. Il n’eût pas osé renouveler sa demande ; mais elle le prévint.

– Eh bien ! lui dit-elle, est-ce que tu restes ici ?

– Madame, répondit Julien, je me rends à Avignon ; mais je craindrais.. .

– Eh bien ! eh bien ! dit-elle avec sa voix mâle et brève, je t’y conduirai avant la nuit, moi. Allons, remonte.

Ils arrivèrent en effet avant la nuit. Saint-Julien avait eu bien envie de se retourner cent fois durant le voyage et de jeter un coup d’œil furtif dans la voiture, où il eût pu plonger en faisant un mouvement ; mais il ne l’osa pas, car il sentit que sa curiosité aurait le caractère de la grossièreté et de l’ingratitude. Seulement il était descendu à tous les relais pour regarder la belle voyageuse à la dérobée, pour examiner ses actions, écouter ses paroles, scruter sa conduite, en affectant l’air indifférent et distrait. Il avait trouvé en elle ce continuel mélange du caractère impérial et du caractère bon enfant, qui ne le menait à aucune découverte. Il n’eût pas osé s’adresser aux personnes de sa suite pour exprimer la curiosité imprudente qui chauffait dans sa tête. Il était dans une très grande anxiété en s’adressant les questions suivantes : « Est-ce une reine ou une courtisane ? – Comment le savoir ? – Que m’importe ? Pourquoi suis-je si intrigué par une femme que j’ai vue aujourd’hui et que je ne verrai plus demain ? »

La voyageuse et sa suite entrèrent avec grand fracas dans la principale auberge d’Avignon. Saint-Julien se hâta de se jeter en bas de la voiture, afin de s’enfuir et de n’avoir pas l’air d’un mendiant parasite.

Mais à la vue de l’aubergiste et de ses aides de camp en veste blanche qui accouraient à la rencontre de la voyageuse, il s’arrêta, enchaîné par une invincible curiosité, et il entendit ces mots, qui lui ôtèrent un poids énorme de dessus le cœur, partir de la bouche du patron :

– J’attendais Votre Altesse, et j’espère qu’elle sera contente.

Saint-Julien, rassuré sur une crainte pénible, se résolut alors à faire sa première folie. Au lieu d’aller chercher, comme à l’ordinaire, un gîte obscur et frugal dans quelque faubourg de la ville, il demanda une chambre dans le même hôtel que la princesse, afin de la voir encore, ne fût-ce qu’un instant et de loin, au risque de dépenser plus d’argent en un jour qu’il n’avait fait depuis qu’il était en voyage.

Il ne rencontra que des figures accortes et des soins prévenants, parce qu’on le crut attaché au service de la princesse, et que les riches sont en vénération dans toutes les auberges du monde.

Après s’être retiré dans sa chambre pour faire un peu de toilette, il s’assit dans la cour sur un banc et attacha son regard sur les fenêtres où il supposa que pouvait se montrer la princesse. Son espérance fut promptement réalisée : les fenêtres s’ouvrirent, deux personnes apportèrent un fauteuil et un marchepied sur le balcon, et la princesse vint s’y étendre d’une façon assez nonchalante en fumant des cigarettes ambrées ; tandis qu’un petit homme sec et poudré apporta une chaise auprès d’elle, déploya lentement un papier, et se mit à lui faire d’un ton de voix respectueux la lecture d’une gazette italienne.

Tout en fumant une douzaine de cigarettes que lui présentait tout allumées une très jolie suivante qu’à l’élégance de sa toilette Saint-Julien prit au moins pour une marquise, l’altesse ultramontaine le regarda en clignotant de l’œil d’une manière qui le fit rougir jusqu’à la racine des cheveux. Puis elle se tourna vers sa suivante, et, sans égard pour les poumons de l’abbé, qui lisait pour les murailles :

– Ginetta, est-ce que c’est là l’enfant que nous avons ramassé ce matin sur la route ?

– Oui, Altesse.

– Il a donc changé de costume ?

– Altesse, il me semble que oui.

– Il loge donc ici ?

– Apparemment, Altesse.

– Eh bien ! l’abbé, pourquoi vous interrompez-vous ?

– J’ai cru que Votre Altesse ne daignait plus entendre la lecture des journaux.

– Qu’est-ce que cela vous fait ?

L’abbé reprit sa tâche. La princesse demanda quelque chose à Ginetta, qui revint avec un lorgnon. La princesse lorgna Julien.

Saint-Julien était d’une très délicate et très intéressante beauté : pâlie par le chagrin et la fatigue, sa figure était pleine de langueur et de tendresse.

La princesse remit le lorgnon à Ginetta en lui disant : « Non è troppo brutto. » Puis elle reprit le lorgnon et regarda encore Julien. L’abbé lisait toujours.

Saint-Julien n’avait pu faire une brillante toilette ; il avait tiré de son petit sac de voyage une blouse de coutil, un pantalon blanc, une chemise blanche et fine ; mais cette blouse, serrée autour de la taille, dessinait un corps souple et mince comme celui d’une femme ; sa chemise ouverte laissait voir un cou de neige à demi caché par de longs cheveux noirs. Une barrette de velours noir posée de travers lui donnait un air de page amoureux et poète.

– Maintenant qu’il n’est plus couvert de poussière, dit Ginetta, il a l’air tout à fait bien né.

– Hum ! dit la princesse en jetant son cigare sur le journal que lisait l’abbé, et qui prit feu sous le nez du digne personnage, c’est quelque pauvre étudiant.

Saint-Julien n’entendait point ce que disaient ces deux femmes ; mais il vit bien qu’elles s’occupaient de lui, car elles ne se donnaient pas la moindre peine pour le cacher. Il fut un peu piqué de se voir presque montré au doigt, comme s’il n’eût pas été un homme et comme si elles eussent cru impossible de se compromettre vis-à-vis de lui. Pour échapper à cette impertinente investigation, il rentra dans la salle des voyageurs.

Il était au moment de s’asseoir à la table d’hôte lorsqu’il se sentit frapper sur l’épaule ; et, se retournant brusquement, il vit cette piètre figure et cette maigre personne d’abbé qui lui était apparue sur le balcon.

L’abbé, l’ayant attiré dans un coin et l’ayant accablé de révérences obséquieuses, lui demanda s’il voulait souper avec Son Altesse sérénissime la princesse de Cavalcanti. Saint-Julien faillit tomber à la renverse ; puis, reprenant ses esprits, il s’imagina que sous la triste mine de l’abbé pouvait bien s’être cachée quelque humeur ironique et facétieuse ; et, s’armant de beaucoup de sang-froid :

– Certainement, monsieur, répondit-il, quand elle m’aura fait l’honneur de m’inviter.

– Aussi, monsieur, reprit l’abbé en se courbant jusqu’à terre, c’est une commission que je remplis.

– Oh ! cela ne suffit pas, dit Saint-Julien, qui se crut joué et persiflé par la princesse elle-même. Entre gens de notre rang, madame la princesse Cavalcanti sait bien qu’on n’emploie pas un abbé en guise d’ambassadeur. Je veux traiter avec un personnage plus important que Votre Seigneurie, ou recevoir une lettre signée de l’illustre main de Son Altesse.

L’abbé ne fit pas la moindre objection à cette prétention singulière ; son visage n’exprima pas la moindre opinion personnelle sur la négociation qu’il remplissait. Il salua profondément Julien, et le quitta en lui disant qu’il allait porter sa réponse à la princesse.

Saint-Julien revint s’asseoir à la table d’hôte, convaincu qu’il venait de déjouer une mystification. Il avait si peu l’usage du monde, que ses étonnements n’étaient pas de longue durée. « Apparemment, se disait-il, que ces choses-là se font dans la société. »

Il était retombé dans sa gravité habituelle, lorsqu’il fut réveillé par le nom de Cavalcanti, qu’il entendit prononcer confusément au bout de la table.

– Monsieur, dit-il à un commis voyageur qui était à son côté, qu’est-ce donc que la princesse Cavalcanti ?

– Bah ! dit le commis en relevant sa moustache blonde et en se donnant l’air dédaigneux d’un homme qui n’a rien de neuf à apprendre dans l’univers, la princesse Quintilia Cavalcanti ? Je ne m’en soucie guère ; une princesse comme tant d’autres ! Race italienne croisée allemande. Elle était riche ; on lui a fait épouser je ne sais quel principicule d’Autriche, qui a consenti pour obtenir sa fortune à ne pas lui donner son nom. Ces choses-là se font en Italie : j’ai passé par ce pays-là, et je le connais comme mes poches. Elle vient de Paris et retourne dans ses États. C’est une principauté esclavone qui peut bien rapporter un million de rente. Bah ! qu’est-ce que cela ? Nous avons dans le commerce des fortunes plus belles qui font moins d’étalage.

– Mais quel est le caractère de cette princesse Cavalcanti ?

– Son caractère ! dit le commis voyageur d’un ton d’ironie méprisante ; qu’est-ce que vous en voulez faire, de son caractère ?

Saint-Julien allait répondre lorsque le maître de l’auberge lui frappa sur l’épaule et l’engagea à sortir un instant avec lui.

– Monsieur, lui dit-il d’un air consterné, il se passe des choses bien extraordinaires entre vous et Son Altesse madame la princesse de Cavalcanti.

– Comment, monsieur ?...

– Comment, monsieur ! Son Altesse vous invite à venir souper avec elle, et vous refusez ! Vous êtes cause que cet excellent abbé Scipione vient d’être sévèrement grondé. La princesse ne veut pas croire qu’il se soit acquitté convenablement de son message, et s’en prend à lui de l’affront qu’elle reçoit. Enfin elle m’a commandé de venir vous demander une explication de votre conduite.

– Ah ! par exemple, voilà qui est trop fort, dit Julien. Il plaît à cette dame de me persifler, et je n’aurais pas le droit de m’y refuser !...

– Madame la princesse est fort absolue, dit l’aubergiste à demi-voix : mais...

– Mais Mme la princesse de Cavalcanti peut être absolue tant qu’il lui plaira ! s’écria Saint-Julien. Elle n’est pas ici dans ses États, et je ne sais aucune loi française qui lui donne le droit de me faire souper de force avec elle...

– Pour l’amour du ciel, monsieur, ne le prenez pas ainsi. Si Mme de Cavalcanti recevait une injure dans ma maison, elle serait capable de n’y plus descendre. Une princesse qui passe ici presque tous les ans, Monsieur ! et qui ne s’arrête pas deux jours sans faire moins de cinq cents francs de dépense !... Au nom de Dieu, Monsieur, allez, allez souper avec elle. Le souper sera parfait. J’y ai mis la main moi-même. Il y a des faisans truffés que le roi de France ne dédaignerait pas, des gelées qui...

– Eh ! Monsieur, laissez-moi tranquille...

– Vraiment, dit l’aubergiste d’un air consterné en croisant ses mains sur son gros ventre, je ne sais plus comment va le monde, je n’y conçois rien. Comment ! un jeune homme qui refuse de souper avec la plus belle princesse du monde, dans la crainte qu’on ne se moque de lui ! Ah ! si Mme la princesse savait que c’est là votre motif, c’est pour le coup qu’elle dirait que les Français sont bien ridicules !

– Au fait, se dit Julien, je suis peut-être un grand sot de me méfier ainsi. Quand on se moquerait de moi, après tout ! je tâcherai, s’il en est ainsi, d’avoir ma revanche. Eh bien ! dit-il à l’aubergiste, allez présenter mes excuses à Mme la princesse, et dites-lui que j’obéis à ses ordres.

– Dieu soit loué ! s’écria l’aubergiste. Vous ne vous en repentirez pas ; vous mangerez les plus belles truites de Vaucluse !...

Et il s’enfuit transporté de joie.

Saint-Julien, voulant lui donner le temps de faire sa commission, rentra dans la salle des voyageurs. Il remarqua un grand homme pâle, d’une assez belle figure, qui errait autour des tables et qui semblait enregistrer les paroles des autres. Saint-Julien pensa que c’était un mouchard, parce qu’il n’avait jamais vu de mouchard, et que, dans son extrême méfiance, il prenait tous les curieux pour des espions. Personne cependant n’en avait moins l’air que cet individu. Il était lent, mélancolique, distrait, et ne semblait pas manquer d’une certaine niaiserie. Au moment où il passa près de Saint-Julien, il prononça entre ses dents, à deux reprises différentes et en appuyant sur les deux premières syllabes, le nom de Quintilia Cavalcanti.

Puis il retourna auprès de la table, et fit des questions sur cette princesse Cavalcanti.

– Ma foi ! Monsieur, répondit une personne à laquelle il s’adressa, je ne puis pas trop vous dire ; demandez à ce jeune homme qui est auprès du poêle. C’est un de ses domestiques.

Saint-Julien rougit jusqu’aux yeux, et tournant brusquement le dos, il s’apprêtait à sortir de la salle ; mais l’étranger, avec une singulière insistance, l’arrêta par le bras, et, le saluant avec la politesse d’un homme qui croit faire une grande concession à la nécessité :

– Monsieur, lui dit-il, auriez-vous la bonté de me dire si madame la princesse de Cavalcanti arrive directement de Paris ?

– Je n’en sais rien, Monsieur, répondit Saint-Julien sèchement. Je ne la connais pas du tout.

– Ah ! Monsieur, je vous demande mille pardons. On m’avait dit...

Saint-Julien le salua brusquement et s’éloigna. Le voyageur pâle revint auprès de la table.

– Eh bien ? lui dit le commis voyageur, qui avait observé sa méprise.

– Vous m’avez fait faire une bévue, dit le voyageur pâle à la personne qui l’avait d’abord adressé à Saint-Julien.

– Je vous en demande pardon, dit celui-ci. Je croyais avoir vu ce jeune homme sur le siège de la voiture.

Le commis voyageur, qui était facétieux comme tous les commis voyageurs du monde, crut que l’occasion était bien trouvée de faire ce qu’il appelait une farce. Il savait fort bien que Saint-Julien ne connaissait pas la princesse, puisque c’était précisément à lui qu’il avait adressé une question semblable à celle du voyageur pâle ; mais il lui sembla plaisant de faire durer la méprise de ce dernier.

– Parbleu ! Monsieur, dit-il, je suis sûr, moi, que vous ne vous êtes pas trompé. Je connais très bien la figure de ce garçon-là : c’est le valet de chambre de Mme de Cavalcanti. Si vous connaissiez le caractère de ces valets italiens, vous sauriez qu’ils ne disent pas une parole gratis ; vous lui auriez offert cent sous...

– En effet, pensa le voyageur, qui tenait extraordinairement à satisfaire sa curiosité.

Il prit un louis dans sa bourse et courut après Saint-Julien.

Celui-ci attendait sous le péristyle que l’hôte vînt le chercher pour l’introduire chez la princesse. Le voyageur pâle l’accosta de nouveau, mais plus hardiment que la première fois, et, cherchant sa main, il y glissa la pièce de vingt francs.

Saint-Julien, qui ne comprenait rien à ce geste, prit l’argent et le regarda en tenant sa main ouverte dans l’attitude d’un homme stupéfait.

– Maintenant, mon ami, répondez-moi, dit le voyageur pâle. Combien de temps Mme la princesse Cavalcanti a-t-elle passé à Paris ?

– Comment ! encore ? s’écria Julien furieux en jetant la pièce d’or par terre. Décidément ces gens sont fous avec leur princesse Cavalcanti.

Il s’enfuit dans la cour, et dans sa colère il faillit s’enfuir de la maison, pensant que tout le monde était d’accord pour le persifler. En ce moment, l’aubergiste lui prit le bras en lui disant d’un air empressé :

– Venez, venez, Monsieur, tout est arrangé ; l’abbé a été grondé ; la princesse vous attend.

2

Au moment d’entrer dans l’appartement de la princesse, Saint-Julien retrouva cette assurance à laquelle nous atteignons quand les circonstances forcent notre timidité dans ses derniers retranchements. Il serra la boucle de sa ceinture, prit d’une main sa barrette, passa l’autre dans ses cheveux, et entra tout résolu de s’asseoir en blouse de coutil à la table de Mme de Cavalcanti, fût-elle princesse ou comédienne.

Elle était debout et marchait dans sa chambre, tout en causant avec ses compagnons de voyage. Lorsqu’elle vit Saint-Julien, elle fit deux pas vers lui, et lui dit :

– Allons donc, Monsieur, vous vous êtes fait bien prier ! Est-ce que vous craignez de compromettre votre généalogie en vous asseyant à notre table ? Il n’y a pas de noblesse qui n’ait eu son commencement, Monsieur, et la vôtre elle-même.

– La mienne, Madame ! répondit Saint-Julien en l’interrompant sans façon, date de l’an mille cent sept.

La princesse, qui ne se doutait guère des méfiances de Saint-Julien, partit d’un grand éclat de rire. L’espiègle Ginetta, qui était en train d’emporter quelques chiffons de sa maîtresse, ne put s’empêcher d’en faire autant ; l’abbé, voyant rire la princesse, se mit à rire sans savoir de quoi il était question. Le seul personnage qui ne parût pas prendre part à cette gaieté fut un grand officier en habit de fantaisie chocolat, sanglé d’or sur la poitrine, emmoustaché jusqu’aux tempes, cambré comme une danseuse, éperonné comme un coq de combat. Il roulait des yeux de faucon en voyant l’aplomb de Saint-Julien et la bonne humeur de la princesse ; mais Saint-Julien se fiait si peu à tout ce qu’il voyait, qu’il s’imagina les voir échanger des regards d’intelligence.

– Allons, mettons-nous à table, dit la princesse en voyant fumer le potage. Quand la première faim sera apaisée, nous prierons monsieur de nous raconter les faits et gestes de ses ancêtres. En vérité, il est bien fâcheux, pour nous autres souverains légitimes, que tous les Français ne soient pas dans les idées de celui-ci. Il nous viendrait de par-delà les Alpes moins d’ influenza contre la santé de nos aristocraties.

Saint-Julien se mit à manger avec assurance et à regarder avec une apparente liberté d’esprit les personnes qui l’entouraient. « Si je suis assis, en effet, à la table d’une Altesse Sérénissime, se dit-il, l’honneur est moins grand que je ne l’imaginais ; car voici des gens qu’elle a traités comme des laquais toute la journée, et qui sont tout aussi bien assis que moi devant son souper. »

La princesse avait coutume, en effet, de faire manger à sa table, lorsqu’elle était en voyage seulement, ses principaux serviteurs : l’abbé, qui était son secrétaire ; la lectrice, duègne silencieuse qui découpait le gibier ; l’intendant de sa maison, et même la Ginetta, sa favorite ; deux autres domestiques d’un rang inférieur servaient le repas, deux autres encore aidaient l’aubergiste à monter le souper. « C’est au moins la maîtresse d’un prince, pensa Saint-Julien ; elle est assez belle pour cela. » Et il la regarda encore, quoiqu’il fût bien désenchanté par cette supposition.

Elle était admirablement belle à la clarté des bougies ; le ton de sa peau, un peu bilieux dans le jour, devenait le soir d’une blancheur mate qui était admirable. À mesure que le souper avançait, ses yeux prenaient un éclat éblouissant ; sa parole était plus brève, plus incisive ; sa conversation étincelait d’esprit ; mais, à l’exception de la Ginetta, qui, en qualité d’enfant gâté, mettait son mot partout, et singeait assez bien les airs et le ton de sa maîtresse, tous les autres convives la secondaient fort mal. La lectrice et l’abbé approuvaient de l’œil et du sourire toutes ses opinions, et n’osaient ouvrir la bouche. Le premier écuyer d’honneur paraissait joindre à une très maussade disposition accidentelle une nullité d’esprit passée à l’état chronique. La princesse semblait être en humeur de causer ; mais elle faisait de vains efforts pour tirer quelque chose de ce mannequin brodé sur toutes les coutures. Saint-Julien se sentait bien la force de parler avec elle, mais il n’osait pas se livrer. Enfin il prit son parti et, affrontant ce regard curieusement glacial que chacun laisse tomber en pareille circonstance sur celui qui n’a pas encore parlé, il débuta par une franche et hardie contradiction à un aphorisme moqueur de Mme Cavalcanti. Sans s’apercevoir qu’il inquiétait l’écuyer d’honneur, qui n’entendait pas bien le français, il s’exprima dans cette langue. La princesse, qui la possédait parfaitement, lui répondit de même, et, pendant un quart d’heure, toute la table écouta leur dialogue dans un religieux silence.

À vingt ans, on passe rapidement du mépris à l’enthousiasme. On est si porté à augurer favorablement des hommes, qu’on fait immense, exagérée, la réparation qu’on leur accorde à la moindre apparence de sagesse. Saint-Julien, frappé du grand sens que la princesse déploya dans la discussion, était bien près de tomber dans cet excès, quoiqu’il y eût des instants encore où l’idée d’une scène habilement jouée pour le railler venait faire danser des fantômes devant ses yeux éblouis. Il était tenté de prendre toute cette cour italienne pour une troupe de comédiens ambulants. « La prima donna, se disait-il, joue le rôle de cette princesse au nom précieux, l’aide de camp n’est qu’un ténor sans voix et sans âme ; cet intendant sourd et muet est peut-être habitué au rôle de la statue du Commandeur ; la Ginetta est une vraie Zerlina ; et quant à cet abbé stupide, c’est sans doute quelque banquier juif que la prima donna traîne à sa suite et qui défraie toute la troupe. »

Après le dîner, la princesse, s’adressant à son premier écuyer, lui dit en italien :

– Lucioli, allez de ma part rendre visite à mon ami le maréchal de camp..., qui réside dans cette ville. Informez-vous de son adresse, dites-lui que l’empressement et la fatigue du voyage m’ont empêchée de l’inviter à souper, mais que je vous ai chargé de lui exprimer mes sentiments. Allez.

Lucioli, assez mécontent d’une mission qui pouvait bien n’être qu’un prétexte pour l’éloigner, n’osa résister et sortit.

Dès qu’il fut dehors, l’abbé vint demander à Son Altesse si elle n’avait rien à lui commander, et, sur sa réponse négative, il se retira.

Saint-Julien, ne sachant quelle contenance faire, allait se retirer aussi ; mais elle le rappela en lui disant qu’elle avait pris plaisir à sa conversation, et qu’elle désirait causer encore avec lui.

Saint-Julien trembla de la tête aux pieds. Un sentiment de répugnance qui allait jusqu’à l’horreur était le seul qui pût s’allier à l’idée d’une femme d’un rang auguste livrée à la galanterie. Il trouvait une telle femme d’autant plus haïssable qu’elle était plus à craindre, entourée de moyens de séduction, et l’âme remplie de traîtrise et d’habileté. Il regarda fixement la princesse italienne, et se tint debout auprès de la porte, dans une attitude hautaine et froide.

La princesse Cavalcanti ne parut pas y faire attention ; elle fit un signe à Ginetta et remit un volume à la lectrice. Aussitôt la soubrette reparut avec une toilette portative en laque japonaise qu’elle dressa sur une table. Elle tira d’un sac de velours brodé un énorme peigne d’écaille blonde incrusté d’or ; et, détachant la résille de soie qui retenait les cheveux de sa maîtresse, elle se mit à la peigner, mais lentement, et d’une façon insolente et coquette, qui semblait n’avoir pas d’autre but que d’étaler aux yeux de Saint-Julien le luxe de cette magnifique chevelure.

Au fait, il n’en existait peut-être pas de plus belle en Europe. Elle était d’un noir de corbeau, lisse, égale, si luisante sur les tempes qu’on en eût pris le double bandeau pour un satin brillant ; si longue et si épaisse qu’elle tombait jusqu’à terre et couvrait toute la taille comme un manteau. Saint-Julien n’avait rien vu de semblable, si ce n’est dans ses élucubrations fantastiques. Le peigne doré de la Ginetta se jouait en éclairs dans ce fleuve d’ébène, tantôt faisant voltiger les légères tresses sur les épaules de la princesse, tantôt posant sur sa poitrine de grandes masses semblables à des écharpes de jais ; et puis, rassemblant tout ce trésor sous son peigne immense, elle le faisait ruisseler aux lumières comme un flot d’encre.