Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Alberto et Antonio cheminent à travers les vicissitudes de la vie, partageant des moments de gloire et de déception, jusqu’à la concrétisation de leur projet ambitieux : la création d’une ligne de chemin de fer qu’ils ont imaginée ensemble. Le voyage inaugural est imminent. Pour leur plus grand bonheur, ou leur plus grand malheur ? Seul l’avenir pourra le dire… ou le passé peut-être…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Gérard Neyret, malgré ses nombreuses responsabilités, a toujours trouvé le temps de lire, surtout des romans policiers ou historiques. Retraité depuis plusieurs années, il a ressenti naturellement l’envie d’écrire ses propres histoires. En 2021, il a concrétisé ce désir en publiant un ouvrage intitulé Mortel Virus, inspiré de la crise de la Covid-19.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

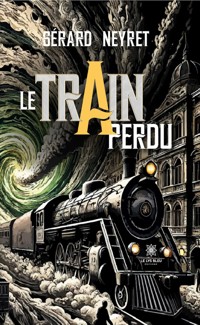

Gérard Neyret

Le train perdu

Roman

© Lys Bleu Éditions – Gérard Neyret

ISBN : 979-10-422-3970-1

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

Mortel Virus, Librinova, avril 2021.

À Aurélie et Nicolas, Marie et Morgan,

Arthur et Nina,

à ma famille,

et surtout à ma tendre compagne.

Chacun suit son chemin,

qui n’est pareil à aucun autre,

et personne n’aboutit au même lieu,

dans la vie ni dans la mort.

René Barjavel (1911-1985)

Avant-propos

La quatrième dimension ! Depuis toujours, nous avons admis que le temps était une chose immuable, s’écoulant tels les grains d’un sablier, et que rien ne pouvait le changer.

Il aura fallu attendre l’immense physicien Albert Einstein, et la parution en 1915 de sa théorie de la relativité générale, décrivant la gravitation comme la déformation géométrique d’un espace-temps à quatre dimensions, constitué de trois dimensions spatiales, longueur, largeur, hauteur, et d’une dimension temporelle, pour admettre du bout des lèvres que le temps était une dimension.

Ce fut ensuite en 1921, avec les travaux conjoints de Theodor Kaluza et une nouvelle fois d’Albert Einstein, qu’apparut la théorie de « l’équation de Kaluza », introduisant encore d’autres dimensions, ainsi que la théorie des cylindres, ouvrant la porte à la physique quantique moderne.

Einstein prouva que le temps était relatif, et que la façon dont il s’écoule dépend de la vitesse et de la position que l’on occupe dans l’univers, mais aussi qu’il se déforme en fonction de la masse. Une étude récente a montré également que le temps s’écoulait plus lentement au commencement de l’univers1. Lorsque celui-ci n’avait qu’un milliard d’années, le temps passait cinq fois plus lentement qu’aujourd’hui.

De là à imaginer qu’il soit possible de voyager dans le temps, il n’y a qu’un pas que bon nombre d’écrivains ont allègrement franchi, comme René Barjavel avec l’excellent Le Voyageur imprudent, qui conte les aventures d’un inventeur génial, ayant fabriqué une machine à voyager dans le temps, mais qui connut une fin funeste.

Aujourd’hui, nous sommes tous persuadés que le voyage dans le temps est impossible, mais bon nombre de choses que l’on aurait crues irréalistes sont maintenant courantes. Aurions-nous pu imaginer il y a un siècle que nous puissions voir des images animées sur des écrans, et même discuter en direct avec un interlocuteur de l’autre côté de la terre, grâce aux satellites et à un petit appareil glissé au fond de notre poche ? Tant d’autres choses encore ont été inventées récemment. Alors, voyager dans le temps, pourquoi pas ?

Le monde a connu un certain nombre de prophètes, à commencer en France, avec le célèbre Nostradamus dont les écrits ont alimenté l’imaginaire collectif pendant des siècles.

Plus proche de nous, la Bulgarie a elle aussi eu sa prophétesse, beaucoup plus récemment, avec Vangelia Pandeva Gushterova, connue sous le nom de « Baba Vanga ». Elle était née en 1911, et elle vécut jusqu’en 1996.

Elle avait fait bon nombre de prédictions qui se sont réalisées, telles que la mort de la princesse Diana, les attentats du onze septembre 2001, le réchauffement climatique, et beaucoup d’autres. Elle avait même prédit l’année de son décès !

Évidemment, tout ceci est à prendre avec précaution, car on peut faire dire un peu ce que l’on veut à un texte, pour peu que celui-ci laisse la place à diverses interprétations.

Pour les années futures, elle a tout de même annoncé qu’il serait possible de voyager dans le temps à partir de l’année 2304.

Un peu tard pour nous, alors rêvons un peu.

Vous trouverez en fin du roman un récapitulatif daté des évènements principaux du récit.

1

Alberto

Rome, Mont Esquilino, avril 1880

Caché au sommet de l’un des arbres du parc, j’épiais maman en train de m’appeler depuis le perron du château familial. Le feuillage tout neuf me fournissait une cachette idéale, tant qu’elle resterait devant l’entrée.

Je connaissais ces après-midi-là. Nous allions jusqu’au centre de Rome, distant d’environ deux kilomètres, passer le reste de la journée avec des amies de maman. Elles allaient prendre le thé ou le café, et moi je devrais rester bien sagement assis sur une chaise, à les écouter parler de tout et de rien… Plus souvent de rien d’ailleurs… Des conversations qui ne m’intéressaient pas du tout. Je trouvais le temps interminable, et ce n’était qu’une fois la nuit tombée, que nous passions au bureau de papa pour le rejoindre. Il dirigeait l’entreprise familiale « La Compagnie des Trains Bertelli » fondée par mon grand-père en 1835, qui concevait, fabriquait et exploitait des trains depuis Rome et dans toute la région. Ce n’était qu’après, que nous rentrions enfin tous les trois chez nous.

Nous habitions sur les pentes du Mont Esquilino, l’une des sept collines de Rome, un joli quartier calme, et bâti de belles demeures luxueuses.

Malheureusement, maman décida de venir dans le parc pour essayer de me trouver. Depuis le dessous du platane, ma cachette, qui était précédemment si bonne, devenait désuète, et avec ma chemise rouge, je ressemblais à un fruit bien mûr prêt à tomber.

Elle n’eut pas le temps de terminer sa phrase. J’étais vraiment au sommet de l’arbre, et les branches étaient fines, trop fines. À peine avais-je commencé ma descente, que celle sous mon pied cassa net. J’essayais vainement de me retenir avec les mains, mais les malheureuses brindilles ne pouvaient plus supporter mon poids de petit garçon.

Maman se précipita pour essayer de me rattraper, mais elle arriva un quart de seconde trop tard. En touchant le sol, j’entendis un craquement sinistre, puis je perdis connaissance.

Lorsque je rouvris péniblement les yeux, je me trouvais allongé sur le canapé du salon, avec une douleur atroce à la jambe droite. Au-dessous du genou, celle-ci prenait une direction inhabituelle et bizarre. J’essayais de me relever, mais un coup de poignard me traversa la jambe et je m’écroulais sur le canapé, le visage plein de larmes.

Je connaissais le docteur Raimondi, et il me faisait peur. Son visage émacié, avec sa fine moustache et son bouc taillé en pointe lui donnaient un air sévère, et je n’en menais pas large à chaque fois qu’il venait à la maison, c’est-à-dire souvent, car il était régulièrement convié aux parties de bridge organisées par papa le dimanche.

Moins d’un quart d’heure s’écoula, et le docteur fut auprès de moi. Il regarda ma jambe, puis, armé d’une longue paire de ciseaux, découpa soigneusement mon pantalon préféré pour la voir !

La pauvre était devenue toute bleue. L’hématome partait du genou, et descendait pratiquement jusqu’à la cheville.

Roberto et maman me transportèrent tant bien que mal jusque sur la table de la cuisine, qu’Anna, notre cuisinière, avait débarrassée et nettoyée, pendant que je hurlais de douleur.

De toute ma vie, je ne crois pas que je n’aie jamais ressenti une douleur aussi atroce. Maman et Roberto me tenaient de toutes leurs forces, pendant que le docteur tordait ma jambe pour essayer de remettre mes os en place.

Je ne sais pas combien de temps dura cette séance de torture, mais je me souviens m’être évanoui de douleur à plusieurs reprises.

Quand enfin ma jambe fut plâtrée, le mal recula lentement. Je sanglotais doucement pendant que le docteur se lavait les mains dans le grand évier sous la fenêtre. Anna était assise dans un coin et tenait son mouchoir devant ses yeux, tandis que maman me caressait la main tendrement.

Je me souviens encore de cette chaleur humide dégagée par le plâtre séchant autour de ma jambe.

Alberto, te voici désormais plâtré. Tu ne devras pas poser ton pied par terre pendant trois mois, en attendant que tes os se ressoudent. Carla… Pardon ta maman, va t’acheter des béquilles pour que tu puisses bouger dans quelques jours. Si jamais tu sens que le plâtre te serre vraiment trop fort, il faudra le dire à ta maman qui me fera prévenir, et alors nous le referons.

On m’installa dans mon lit, à l’étage, puis Roberto raccompagna le docteur jusque chez lui. Maman téléphona3 à papa pour lui conter mon accident, puis resta avec moi et me lut des histoires jusqu’à son retour, où elle lui donna les détails de cette journée particulière.

Il vint me voir tout de suite, et m’embrassa tendrement. Je finis par m’endormir, perclus de fatigue.

Pendant ces trois mois de repos forcé, j’imaginais le jour où mon plâtre serait enlevé, et j’avais hâte de gambader dans le parc, peut-être même de remonter dans un arbre, moins haut quand même…

En attendant, je passais mes journées dans le château ou sur la terrasse ombragée par la vigne vierge qui courait le long de l’ossature métallique que papa avait fait installer un peu avant ma naissance.

Le château n’était pas très grand. En fait, c’était plutôt une grosse maison bourgeoise, affublée de deux tours qui lui donnaient sa prestance. Le rez-de-chaussée était surélevé de sept à huit marches. Il y avait au centre, un hall assez vaste et haut sous plafond, avec un escalier en pierre recouvert d’un joli tapis rouge, qui permettait de monter aux chambres. Un couloir longeait chacun de ses côtés. Les murs étaient habillés de bois sombre, comme la plupart des pièces de cet étage, à part les pièces de service.

Sur la droite du hall, une double porte donnait accès au salon qui faisait l’angle de la bâtisse. De là, on accédait à la pièce de la tour, qui servait de fumoir, et que Bernardo, mon papa, utilisait aussi pour ses parties de bridge.

Venait ensuite la salle à manger, vaste pièce au centre de laquelle trônait une immense table où nous prenions nos repas. Deux belles portes-fenêtres en plein cintre permettaient de passer sur la terrasse. Contre le mur qui la séparait du salon, une grande cheminée de marbre blanc dans laquelle papa allumait des feux bien agréables en hiver. Contre le mur en face des baies, un grand bahut abritait toute la belle vaisselle de maman. Dans le fond de la salle à manger, une porte communiquait avec le bureau que papa utilisait de temps en temps, quand il désirait être seul. Le plus souvent pour réfléchir à un projet, lorsqu’il ne voulait pas rester au bureau où il était sans cesse dérangé par l’un ou l’autre de ses employés. De ce bureau, une porte donnait accès à la seconde tour qui servait de bibliothèque. Il y avait tout autour de celle-ci, des étagères où des quantités de livres étaient alignés. Chacune de ces pièces était décorée de nombreux tableaux achetés par mon père et mon grand-père, ainsi que de quelques trophées de chasse. Mon papa ne chassait pas souvent, il disait qu’il n’en avait pas le temps, mais je crois surtout qu’il n’aimait pas trop cela. Moi non plus d’ailleurs.

Derrière l’escalier, il y avait un grand vestiaire avec des tas de placards, et un coin sanitaire assez spacieux.

De l’autre côté du hall se trouvaient les pièces de service, la cuisine, le cellier, une lingerie, et aussi un autre escalier, plus petit, qui permettait d’aller au sous-sol, occupé par des remises où étaient rangées les pommes de terre, le charbon pour le chauffage, et surtout la cave à vin que papa prenait plaisir à faire visiter à ses amis.

À l’étage, l’escalier arrivait sur une galerie de laquelle un couloir desservait les chambres. Celle de papa et maman était au-dessus du salon. Elle était grande, éclairée par une belle fenêtre donnant sur la vigne vierge, et avait une magnifique salle de bains dans la tour attenante. À côté de leur chambre, une grande roberie avec des placards partout abritait les nombreuses toilettes de maman, ainsi que les costumes de papa. Le centre de celle-ci était occupé par un meuble pour ranger les chaussures, avec des bancs tout autour pour s’asseoir.

Venait ensuite ma chambre. Elle était moins grande que celle de papa et maman, et sa fenêtre donnait elle aussi au-dessus de la vigne vierge de la terrasse. Mon lit était dans un angle, et une armoire occupait le côté opposé. J’avais un petit bureau à gauche de la fenêtre, et une grande étagère avec mes jouets. La plupart du temps, ils étaient plutôt par terre sur le parquet !

Depuis ma chambre, une porte donnait sur une jolie salle de bains, qui elle-même communiquait avec la chambre de ma petite sœur, Angelina, âgée de deux ans. Sa chambre permettait d’accéder à l’autre tour, mais celle-ci servait surtout de débarras.

Toutes ces pièces avaient leurs murs recouverts de belles tapisseries représentant divers motifs floraux, de couleurs variant de l’une à l’autre. Celle de la chambre de papa et maman avait des parties comme en velours, et j’aimais bien passer mes mains dessus.

De l’autre côté de la galerie, un second couloir, fermé par une porte, conduisait aux chambres du personnel, ainsi qu’à un petit escalier menant au grenier, ma caverne d’Alibaba !

Le château avait été construit par mon grand-père, et était resté depuis dans la famille. Je ne l’avais pas connu, il était décédé deux ans avant ma naissance. Lui aussi s’appelait Alberto. Maman m’avait dit un jour que papa avait voulu que l’on me prénomme ainsi pour lui rendre hommage.

Le jour d’enlever mon plâtre arriva enfin, en plein mois de juillet. Le docteur Raimondi arriva au château. J’étais déjà installé sur la terrasse ombragée, et piaffais d’impatience.

Armé d’une grosse paire de ciseaux, il le coupa, puis l’ouvrit afin de libérer ma jambe de cet étau qui l’avait retenue pendant ces trois mois. C’est alors que je la vis, pâle, maigre, et surtout, tordue…

Lorsque j’essayais de me lever, je dus me retenir à la table, manquant de tomber. Je n’avais plus aucune force et simplement tenir debout relevait de l’exploit. Alors, marcher !

2

Antonio

Province d’Aquila, septembre 1861

Antonio n’était jamais allé à l’école. Sa mère lui avait enseigné la lecture, l’écriture et les bases des mathématiques. Il lui fallait au moins cela pour reprendre un jour la ferme familiale.

Son père, Raffaello Barezzi, possédait quelques hectares de vignes et de pâturages à proximité d’Aquila, dans les Abruzzes, et produisait un Montepulciano bien sympathique.

À côté de cela, il avait quelques poules, des canards, trois chèvres, un cheval pour le labour, qui servait aussi à tirer la charrette, et même une vache qui produisait suffisamment de lait pour nourrir la famille et faire un peu de fromage.

Dès son plus jeune âge, Antonio avait aidé son père aux tâches de la ferme, d’abord en s’occupant des poules, puis petit à petit des autres animaux. Il secondait aussi sa mère pour le jardin. Enfin, son père commença à lui enseigner l’art de la vigne.

Malheureusement, son éducation n’alla pas suffisamment loin, car un jour d’octobre, alors qu’il allait sur ses dix ans et que les vendanges battaient leur plein, la charrette qui transportait le raisin des vignes jusqu’au pressoir, se renversa. Son père qui se trouvait dessus n’eut pas le temps de sauter, et la charrette lui broya la poitrine. Sa mort fut instantanée.

Antonio était encore bien trop jeune pour assumer seul la responsabilité de l’exploitation. Emma, sa mère, avait, elle aussi beaucoup de mal, et s’épuisait sans parvenir à maîtriser la situation.

Les vendanges de l’année suivante furent catastrophiques, et elle décida de jeter l’éponge. Elle essaya de vendre la ferme, mais avec les résultats peu flatteurs qu’elle affichait, elle n’en tira pas un bon prix, et lorsqu’elle eut remboursé tous les arriérés qu’elle avait accumulés, il ne lui restait presque rien.

Elle avait cependant, trouvé un emploi comme lingère au château de Bernardo Bertelli, dans la banlieue de Rome, et ils arrivèrent tous les deux, un jour de novembre, à l’entrée du parc, avec leurs maigres biens entassés sur une petite charrette à bras.

Carla Bertelli les accueillit gentiment, puis leur montra leur chambre. Antonio devrait dormir dans la même pièce que sa mère, en revanche elle avait réussi à lui trouver un lit rien que pour lui.

Antonio était un grand gaillard pour son âge, et faisait bien plus que ses douze ans. Pendant que sa mère s’occupait du linge de la maison, ce qui représentait un gros travail, il essayait de se rendre utile, souvent en aidant à l’entretien du parc et des massifs. Il utilisa ce que sa mère lui avait enseigné, pour créer un joli jardin potager dans un coin du parc, et rapidement Anna put cuisiner des légumes cultivés sur place, au grand bonheur de tous. Il passait aussi très souvent du temps avec Alberto, réussissant à lui arracher quelques éclats de rire, ce qui n’était pas arrivé depuis son accident.

Assez rapidement, Monsieur Bertelli trouva qu’il n’était pas souhaitable que le jeune garçon fasse chambre commune avec sa mère, aussi fit-il monter au grenier tout ce qui se trouvait dans un débarras au fond du couloir des employés, afin de le transformer en chambre.

Antonio apprécia cette attention, et n’en éprouva que plus de respect pour ce patron prévenant.

Bernardo Bertelli, lui également, aimait bien ce garçon travailleur et dévoué, aussi lorsqu’il eut quatorze ans, il lui proposa de l’embaucher dans sa société.

Antonio accepta tout de suite sa proposition, et en octobre 1885 il se présenta au siège de l’entreprise, installée dans la banlieue de la ville de Rome.

Ainsi, jusqu’à ses vingt ans, il travailla les journées à l’atelier de montage des locomotives et des wagons, puis le soir venu trouvait un peu de temps pour s’occuper du jardin qui petit à petit avait gagné en surface.

À l’atelier, il occupa un peu tous les postes, commençant en bas de l’échelle, puis gravissant un à un les échelons. Il était apprécié de ses collègues de travail, mais aussi par ses supérieurs, faisant preuve d’initiative, ayant un sens inné du travail, et se débrouillant toujours pour imaginer une solution à chaque problème qui se présentait. Bientôt, il fut indispensable, et chacun venait le trouver pour qu’il l’aide à résoudre tel ou tel problème, que ce soient des collègues d’atelier aussi bien que des techniciens du bureau d’études. Il était, de plus, une personne sympathique et avenante, aussi compta-t-il rapidement bon nombre d’amis dans l’entreprise.

Quand il eut juste vingt ans, il rencontra, un dimanche, alors qu’il était allé jusqu’à Rome pour justement retrouver des collègues de travail, une jolie fille prénommée Giulia. Le coup de foudre fut immédiat et réciproque, ainsi au bout de quelques mois seulement, ils commencèrent à faire ensemble des projets d’avenir.

Antonio ne pouvait évidemment plus habiter au château. Aussi en fit-il part assez rapidement à Monsieur Bertelli, qui comprit parfaitement la situation. Il le recommanda à l’un de ses amis qui possédait plusieurs immeubles en banlieue de la Ville éternelle, et celui-ci proposa au jeune couple un petit appartement dans le nouveau quartier de Castro Pretorio. Situé entre la gare et le Quirinal, cet emplacement était idéal pour Antonio, qui pouvait aller travailler à pied.

Antonio épousa Giulia quelques mois plus tard, et tous deux s’installèrent dans l’appartement. En guise de cadeau de mariage, Monsieur Bertelli le nomma chef d’équipe !

3

Ferdinando

Lyon, septembre 1886

Ferdinando était né en 1856 dans une famille de canuts, des émigrés italiens, installés sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.

Ses parents habitaient un appartement dans un immeuble rue du Bon Pasteur. Le rez-de-chaussée était très haut sous plafond, un peu plus de quatre mètres, et abritait les imposants métiers à tisser la soie, que son père appelait familièrement les bistanclaques, tandis que l’étage était dévolu aux pièces de vie.

Son père, Gino Provesi, avait été l’un des meneurs de la dernière révolte des canuts de 1848, l’insurrection des Voraces4. Il était descendu jusqu’au centre de Lyon avec un groupe de ses pairs le vingt-quatre février, jour de l’abdication de Louis-Philippe, pour s’emparer de l’hôtel de ville, puis proclamer la Seconde République depuis son balcon.

C’est là qu’il avait rencontré Alice, qui allait devenir son épouse deux ans plus tard, et qui laisserait son poste à la mairie, pour venir travailler à ses côtés.

Alice était originaire d’une famille de musiciens, et jouait régulièrement du violon. Ferdinando avait été bercé par celui-ci dès son plus jeune âge, et pour ses cinq ans, son grand-père maternel lui en avait offert un, adapté à sa taille.

C’est sur ce violon qu’il exécuta ses premières gammes, tout en apprenant le solfège enseigné par sa mère. Ferdinando se révéla être un élève doué, et il progressa rapidement. Son père aurait vraiment préféré qu’il s’intéresse à la soie, mais il ressemblait à sa mère, et était bien trop frêle pour manipuler le lourd métier à tisser. Heureusement pour lui, son frère, de trois ans son cadet, avait déjà les muscles noueux de son père, et accompagnait souvent celui-ci dans l’atelier, s’intéressant à son travail. Nul doute qu’il serait l’héritier de l’activité paternelle.

C’est quand Ferdinando eut seize ans, que s’ouvrit le Conservatoire de Lyon, grâce à l’insistance de Monsieur Mangin, chef d’orchestre du Grand Théâtre de la ville5. Sa mère n’hésita pas une seconde, et l’inscrivit tout de suite. Il passa une audition, et fut très rapidement admis. Il fit donc partie des premières classes qui commencèrent cette année-là.

C’est ici qu’il fut remarqué par ce même Monsieur Mangin, et il était à peine âgé de vingt ans, lorsqu’il intégra l’orchestre du Grand Théâtre. Il y resta dix ans, et ne pensait pas en partir, mais lors d’une tournée en Italie, il fit la connaissance d’Elsa, violoncelliste à l’orchestre de la Scala, à Milan.

De retour en France, ils s’écrivirent des lettres de plus en plus passionnées. Elsa vint à Lyon quelques mois plus tard, et y passa une semaine. Une semaine magique pour Ferdinando, qui comprit alors qu’elle était la femme de sa vie.

Sur le quai de la gare, alors qu’Elsa était déjà dans le train, appuyée à la fenêtre pour un dernier baiser, Ferdinando comprit qu’il ne pourrait plus se passer d’elle, et dans un élan, ce fut plus fort que lui. Alors que le train s’ébrouait, il lui cria sans même réfléchir :

— Elsa, veux-tu m’épouser !

Évidemment, la belle n’attendait que ça, et elle disparut dans la fumée de la locomotive, avec ce serment dans son cœur. Ferdinando n’avait pas entendu sa réponse, couverte par le bruit de la machine, mais son sourire et ses yeux les lui avaient soufflée.

4

Maria

Milan, 1886

Maria était née dans une famille de la haute bourgeoisie milanaise. Ses parents possédaient une grande entreprise de fabrication de vêtements réputée, et gagnaient beaucoup d’argent.

Maria était leur seule fille, et ils étaient disposés à lui passer tous ses caprices. Elle avait deux frères plus âgés qu’elle, qui se destinaient tous les deux à des postes importants dans l’entreprise familiale.

Elle, n’était pas intéressée par ce genre de vie. Elle voulait la brûler par les deux bouts, et à l’âge de vingt et un ans, était partie faire la traversée du désert à dos de chameau. Elle avait compris à cette occasion que son existence serait faite de voyages. C’était une fille avec un caractère bien trempé, et elle avait la fierté de ne pas vouloir faire sans cesse appel à la fortune familiale. Voulant surtout laisser une trace de sa vie, elle avait commencé à écrire des articles relatant ses voyages, ses rencontres, et avait connu un certain succès, vendant ses écrits à différents journaux, d’abord italiens, puis dans d’autres pays.

Elle parlait, en plus de sa langue natale, le français, l’espagnol, un peu de portugais, ce qui était un réel atout dans son métier. Lors de ses diverses pérégrinations, elle acquit des bases d’anglais, et un peu d’hindi.

Elle séjourna plusieurs années en Amérique du Sud, et vécut une histoire d’amour chaotique avec Jules Gros6, président à vie de la République de la Guyane Indépendante, qui, de ses origines de journaliste, lui enseigna bon nombre de ficelles du métier.

Après leur séparation houleuse, elle était revenue vivre à Milan, avant de repartir vers de nouvelles destinations.

5

Elsa

Milan, septembre 1886

Dans le train la reconduisant à Milan, Elsa ne tenait plus en place. La déclaration de Ferdinando sur le quai de la gare l’avait bouleversée.

Elle avait hâte d’arriver, afin de retrouver son petit appartement, et surtout son papier à lettres pour lui écrire, car elle avait compris que le bruit du train ne lui avait pas permis d’entendre sa réponse.

Ses parents étaient décédés tous les deux, alors qu’elle n’était qu’une enfant, et c’était sa grand-mère qui l’avait élevée, et initiée à la musique. Elle n’était plus là, elle non plus, depuis cinq ans maintenant, mais avait eu le bonheur de la voir intégrer l’orchestre de la Scala. Depuis son décès, Elsa n’avait plus de famille. Sa rencontre avec Ferdinando était ce qu’il lui était arrivé de mieux depuis ces dernières années. Elle se sentait épanouie comme jamais, et était persuadée qu’avec lui elle vivrait des jours heureux.

Le voyage fut interminable. Il lui avait fallu attendre cinq longues heures à Nice, avant de pouvoir embarquer dans un train en direction de Vintimille. Elle arriva enfin à Milan, et se précipita chez elle. Nous étions dimanche soir, aussi avait-elle juste le temps d’écrire une longue lettre à son amoureux. Le lendemain, elle avait une répétition d’orchestre, et le chef ne tolérait pas qu’un de ses musiciens arrive en retard. Aussi se coucha-t-elle suffisamment tôt, dès qu’elle eut fini d’écrire.

Nous étions en septembre, et il y avait beaucoup de travail, car l’immense Giuseppe Verdi avait enfin décidé de composer un nouvel opéra. Ce serait Otello, et la première était prévue pour le cinq février 1887, soit dans un peu plus de quatre mois.

Le lendemain matin, elle arriva la première au théâtre, car elle souhaitait voir le chef d’orchestre avant le début de la répétition. Franco Faccio7 arriva sur ses talons, et s’étonna de ne pas être le premier. C’était tellement rare !

Dès la première pause, Elsa écrivit rapidement une seconde lettre à Ferdinando, et se précipita à la poste voisine avant la reprise des répétitions.

Il reçut les deux lettres le même jour, et demanda tout de suite à son maestro l’autorisation de s’absenter une dizaine de jours, ce qu’il lui accorda en grognant un peu, mais il s’adoucit lorsque Ferdinando lui expliqua qu’il allait rejoindre sa fiancée, et passer une audition à la Scala.

Il arriva à Milan quelques jours plus tard, et alla directement chez Elsa. Elle n’était pas là, mais il ne s’en inquiéta pas. Le téléphone étant réservé aux administrations, à quelques entreprises et personnes aisées, ils ne l’avaient pas, ni lui ni elle, et il n’avait pas pu la prévenir de son arrivée.

Il se rendit au théâtre de la Scala. Une répétition était en cours. Elle devait certainement y participer, mais il ne lui était pas possible d’y assister. Il s’assit dans le grand hall et attendit tranquillement. La répétition se termina deux heures plus tard. Il vit les premiers petits groupes de musiciens sortir en discutant, et scruta ceux-ci afin de ne pas rater Elsa.

Lorsqu’il la vit, il se leva précipitamment et lui fit un grand signe. Elle se jeta dans ses bras, puis le prit par la main et l’entraîna à contre-courant afin de retourner dans la salle de répétition.

Franco Faccio était toujours là, en train de parler avec l’une des deux harpistes. Elsa attendit poliment qu’il termine, puis elle lui présenta Ferdinando.

Ferdinando et Elsa s’installèrent dans un coin de la salle. Le maestro leur avait exceptionnellement confié une clef leur permettant de sortir et de refermer derrière eux. Ils restèrent jusqu’à minuit passé, mais le jeune homme, avec le trajet encore récent, était trop fatigué, et n’arrivait plus à lire les notes.