3,99 €

Mehr erfahren.

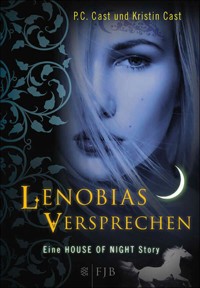

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: House of Night Story

- Sprache: Deutsch

Lange bevor Zoey ins House of Night eintritt…. bevor sie den Kampf gegen das Böse aufnimmt, lebte und unterrichtete sie bereits dort: Professor Lenobia, die mächtige Reitlehrerin und Zoeys enge Freundin. Dies ist ihre Geschichte. Evreux, Frankreich, 1788: Lange bevor Lenobia im House of Night die mächtige "Reitlehrerin mit den allerhöchsten Standards und der niedrigsten Toleranzschwelle" wird…. war sie ein ganz normales Mädchen mit ganz alltäglichen Problemen. Als uneheliche Tochter eines französischen Barons wird sie zwar geduldet, jedoch nicht geliebt. Als das Schicksal sie auf ein Schiff nach New Orleans verschlägt, hofft sie, dass das Leben es von nun an besser mit ihr meint. Wäre da nicht dieser furchterregende Bischof, der sich mit den Mächten der Finsternis verbündet hat und der hinter jungen bildhübschen Mädchen her ist? Kann Lenobia ihm entkommen? Und wird sie ihrem Herzen folgen, auch wenn dabei Menschen in Gefahr geraten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

P.C. Cast | Kristin Cast

Lenobias Versprechen

Eine House of Night Story

Aus dem Amerikanischen von Christine Blum

Fischer e-books

Für meine Schwägerin Danielle Cast, auch als meine Französisch-Expertin bekannt.

Eins

Februar 1788, Frankreich

»Elle est morte!«

Mit diesen drei winzigen Worten und dem Schrei, der sie begleitete, brach Lenobias Welt zusammen.

Jeanne, das Küchenmädchen, das neben ihr Brotteig knetete, hielt in der Arbeit inne. »Cécile? Tot?«

»Oui. Möge die Muttergottes ihr gnädig sein.«

Lenobia sah auf. In der rundbogigen Küchentür stand ihre Mutter. Ihr hübsches Gesicht war ungewöhnlich bleich, und sie umklammerte den abgegriffenen Rosenkranz, den sie stets um den Hals trug.

Lenobia schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber vor ein paar Tagen hat sie noch gelacht und gesungen. Ich habe es gehört. Ich habe sie sogar gesehen!«

Jeanne schüttelte traurig den Kopf. »So hübsch, aber viel zu zart, das arme Kind. Immer so bleich. Das halbe Château hatte dieses Fieber, auch mein Bruder und meine Schwester, und sie sind so leicht wieder genesen.«

»Jäh und grausam schlägt der Tod zu«, sagte Lenobias Mutter. »Irgendwann kommt er zu jedem von uns, sei er Herr oder Knecht.«

Von da an war der Geruch nach Hefe und frisch gebackenem Brot für Lenobia auf unerträgliche Weise mit dem Tod verbunden.

Jeanne bekreuzigte sich erschauernd. Ihre mehlweiße Hand hinterließ einen halbmondförmigen Fleck auf ihrer Stirn. »Heilige Mutter, beschütze uns.«

Automatisch machte Lenobia einen frommen Knicks, doch ihre Augen blieben auf ihre Mutter gerichtet.

»Komm mit, Lenobia. Ich habe deine Hilfe nötiger als Jeanne.«

Niemals würde Lenobia vergessen, welch sonderbare, böse Ahnung die Worte ihrer Mutter in ihr auslösten. »Aber es wird Besuch kommen – Trauergäste – wir brauchen Brot«, stammelte sie.

Die grauen Augen ihrer Mutter, die ihren eigenen so sehr glichen, verwandelten sich in Sturmwolken, und sie wechselte übergangslos ins Englische über. »Das war keine Bitte.«

Jeanne zuckte mit den wohlgerundeten Schultern und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. »Du weißt, wenn deine mère dieses barbarische Englisch spricht, musst du gehorchen.«

Lenobia wischte sich die Hände an einem Leinenhandtuch ab und ging widerstrebend zu ihrer Mutter hinüber. Elizabeth Whitehall nickte ihrer Tochter zu, drehte sich um und winkte ihr, zu folgen.

In zügigem Schritt durchquerten sie die breiten, eleganten Flure des Château de Navarre. Gewiss, es gab Adelige, die mehr Geld hatten als der Herzog von Bouillon – er zählte nicht zu König Ludwigs Vertrauten oder Höflingen. Doch er war der Spross eines altehrwürdigen Geschlechts und Herr über einen Landsitz, um den ihn nicht wenige reichere, aber nicht ganz so altehrwürdige Fürsten beneideten.

Heute lag Schweigen über den Gängen, und die spitzbogigen Doppelfenster, durch die sonst helles Sonnenlicht auf den blankpolierten Marmorboden fiel, wurden bereits von einer Armee schweigender Dienstmägde mit schwerem schwarzem Samt verhängt. Lenobia fand, das Haus selbst schien wie in Trauer und Schrecken erstickt.

Dann fiel ihr auf, dass sie sich immer weiter von dem bewohnten Teil des Schlosses entfernten und auf einen der Nebenausgänge zustrebten, der in die Nähe der Stallungen führte.

»Maman, où allons-nous?«

»Sprich englisch! Du weißt, wie ich dieses Französisch hasse«, schalt ihre Mutter.

Lenobia unterdrückte einen verärgerten Seufzer und wechselte in die Sprache ihrer Mutter über. »Wohin willst du?«

Ihre Mutter blickte sich nach allen Seiten um, nahm Lenobias Hand und sagte leise und dringlich: »Vertrau mir, und tue genau das, was ich sage.«

Das aufgewühlte Gesicht ihrer Mutter erschreckte sie. »I-ich vertraue dir doch.«

Elizabeths Züge entspannten sich etwas. Sie strich ihrer Tochter über die Wange. »Mein braves Mädchen. Du warst immer brav, immer. Es ist allein meine Schuld, dass wir so leben müssen, die Folge meiner Verfehlungen.«

Lenobia schüttelte den Kopf. »Nein, es waren nicht deine Verfehlungen! Der Herzog nimmt sich eben zur Geliebten, wen er will. Du bist so schön, wie hätte er dich nicht bemerken können? Du konntest nichts dafür.«

Elizabeth lächelte, und ihre Züge ließen etwas von ihrem früheren Liebreiz ahnen. »Nun, aber ich war nicht schön genug, um ihn lange genug zu fesseln. Und da ich nur eine Bauerntochter aus England bin, konnte er mich leicht abtun. Wobei ich ihm wohl ewig dankbar sein muss, dass er mir und auch dir einen Platz in seinem Haushalt gewährt hat.«

Lenobia spürte die alte Bitterkeit in sich aufsteigen. »Er ist uns einen Platz schuldig – dir und mir. Dich hat er einfach mitgenommen und deiner Familie geraubt, und ich bin seine Tochter!«

»Seine illegitime Tochter«, berichtigte Elizabeth. »Und nur eine von vielen – wenn auch bei weitem die Schönste. Ebenso schön wie seine eheliche Tochter, die arme tote Cécile.«

Lenobia wandte den Blick ab. Es war eine unangenehme Tatsache, dass sie und ihre Halbschwester sich derart ähnelten – so sehr, dass immer mehr geflüstert und getuschelt wurde, seit die beiden Mädchen zur Frau erblüht waren. Im Verlauf der letzten beiden Jahre hatte Lenobia gelernt, dass es besser war, ihre Schwester und den Rest der fürstlichen Familie zu meiden, da diese schon an ihrem bloßen Anblick Anstoß zu nehmen schienen. Lieber flüchtete sie sich in die Stallungen – einen Ort, den die Herzogin, Cécile und ihre drei Brüder kaum je aufsuchten. Ihr flog der Gedanke durch den Kopf, nun da die Schwester tot war, die ihr so ähnlich sah und sie doch verleugnete, ihr Leben entweder um einiges leichter werden oder die finsteren Blicke der Herzogin und ihrer Söhne sich verschlimmern würden.

»Es tut mir leid, dass Cécile tot ist«, sagte sie laut, um ihre wirren Gedanken zu ordnen.

»Ich hätte ihr niemals Übles gewünscht, aber wenn es ihr bestimmt war zu sterben, so bin ich dankbar, dass es gerade jetzt, am heutigen Tage, geschehen ist.« Elizabeth hob das Kinn ihrer Tochter an und zwang sie, ihr in die Augen zu sehen. »Céciles Tod wird dir ein Leben ermöglichen.«

»Ein Leben? Mir? Aber ich habe doch schon eines.«

»Ja, das Leben einer unehelichen Dienstmagd in einem Haushalt, dem es missfällt, dass der Herr seinen Samen wahllos verstreut und sich dann an den Früchten seiner Schandtaten ergötzt, als müsste er sich wieder und wieder seiner Männlichkeit versichern. Nicht das Leben, das ich mir für mein einziges Kind wünsche.«

»Aber ich verstehe –«

»Komm, dann verstehst du schon.« Ihre Mutter nahm sie wieder an der Hand und zog sie den Flur entlang bis zu einer Tür in der Nähe des Hinterausgangs. Elizabeth öffnete sie und führte Lenobia in eine kleine Kammer, in die kaum Licht drang. Zielstrebig ging sie zu einem großen Korb, der aussah wie diejenigen, in denen benutzte Bettwäsche zur Wäscherei gebracht wurde. Tatsächlich lag zuoberst ein Leintuch darin. Sie zog es heraus. Darunter lag ein Kleid, das selbst in dem schwachen Licht blau, cremefarben und grau schimmerte.

Sprachlos sah Lenobia zu, wie ihre Mutter das Kleid und die teuren Unterkleider aus dem Korb nahm, sie ausschüttelte, die Falten glattstrich und die Flusen von den zierlichen Samtschuhen bürstete. Dann sah ihre Mutter sie an. »Beeile dich. Wenn das hier gelingen soll, müssen wir schnell sein.«

»Mutter? Ich –«

»Du wirst jetzt diese Kleider anlegen und mit ihnen eine neue Identität. Heute wirst du zu Cécile Marsan de la Tour d’Auvergne werden, der legitimen Tochter des Herzogs von Bouillon.«

Lenobia fragte sich, ob ihre Mutter verrückt geworden war. »Mutter, aber alle wissen doch, dass Cécile tot ist.«

»Nein, mein Kind. Nur hier im Château de Navarre ist das bekannt. Aber in der Kutsche, die Cécile noch zur Stunde nach Le Havre bringen wird, und auf dem Schiff, das dort auf sie wartet, weiß niemand etwas von ihrem Ableben. Und sie werden auch nie etwas davon erfahren, denn eine gewisse Cécile wird diese Kutsche nehmen und das Schiff besteigen, das sie in die Neue Welt bringen wird, wo in Nouvelle-Orléans ein neues Leben als legitime Tochter eines französischen Herzogs und ein Ehemann auf sie warten.«

»Das kann ich nicht!«

Ihre Mutter ließ das Kleid fallen, packte ihre Tochter an beiden Händen und drückte diese so fest, dass Lenobia zusammengezuckt wäre, wäre sie nicht so fassungslos gewesen. »Du musst! Weißt du, was dich hier erwartet? Du wirst bald sechzehn Jahre alt. Seit zwei Sommern bist du eine Frau. Du versteckst dich in den Ställen, in der Küche – aber du wirst dich nicht für immer verstecken können. Ich habe gesehen, wie de Beaumont dich vor einem Monat angesehen hat, und dann wieder letzte Woche.« Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Erschüttert sah Lenobia, dass sie mit den Tränen kämpfte. »Wir haben zwar nicht darüber gesprochen, aber gewiss ahnst du, warum wir seit einigen Wochen nicht mehr in der Messe in Évreux waren und dass es nicht daran gelegen hat, dass mich meine zahlreichen Pflichten ermüdet hätten.«

»Ich habe mich das auch gefragt … aber ich wollte es gar nicht wissen!« Lenobia presste die Lippen aufeinander – sie fürchtete das, was sie hätte sagen müssen.

»Du musst dich der Wahrheit stellen.«

Lenobia holte tief Atem, dennoch durchlief sie ein Schauder. »Der Bischof von Évreux. Wenn er mich ansieht, kann ich beinahe die Hitze in seinen Augen spüren.«

»Ich habe gehört, dass er mit jungen Mädchen mehr tut, als sie nur anzusehen«, sagte ihre Mutter. »Dieser Mann hat etwas Unheiliges an sich – etwas, was über seine sündigen fleischlichen Gelüste hinausgeht. Lenobia, meine Tochter, ich kann dich nicht vor ihm beschützen und auch vor keinem anderen Mann, weil der Herzog dich nicht beschützen wird. Deine einzige Hoffnung liegt darin, zu einer anderen zu werden und so dem bitteren Leben zu entrinnen, das einen weiblichen Bastard erwartet.«

Lenobia umklammerte die Hände ihrer Mutter wie eine Rettungsleine und sah ihr in die Augen, die ihren eigenen so ähnlich waren. Sie hat recht. Ich weiß es. »Ich muss den Mut aufbringen, es zu tun«, sprach sie ihre Gedanken laut aus.

»Du bist mutig. In deinen Adern fließt das Blut zahlloser tapferer Engländer. Denke immer daran, und es wird dir Kraft geben.«

»Ich werde daran denken.«

»Gut.« Entschlossen nickte ihre Mutter. »Zieh nun diese Lumpen aus, wir kleiden dich neu ein.« Noch einmal drückte sie die Hände ihrer Tochter und wandte sich dem Haufen schimmernder Stoffe zu.

Als Lenobias zitternde Hände ihr den Dienst versagten, sprang ihre Mutter ein und entledigte sie rasch ihrer schlichten, vertrauten Kleidung. Nicht einmal das handgewebte Unterkleid ließ sie ihr, und einen schwindelerregenden Augenblick lang dachte Lenobia, sie wolle ihr sogar die Haut abstreifen, damit eine neue zum Vorschein käme. Sie ruhte nicht, bis ihre Tochter splitternackt war. Dann kleidete sie sie in tiefem Schweigen neu ein, Schicht für Schicht: Unterkleid, Taschen, Paniers, unterer Unterrock, oberer Unterrock, Korsett, Mieder und das wunderschöne Seidenkleid à la polonaise. Erst als sie ihr in die Schuhe geholfen, ihr mit viel Aufwand das Haar hochgesteckt und einen pelzbesetzten Umhang über die Schultern gebreitet hatte, trat sie zurück und knickste tief. »Bonjour, Mademoiselle Cécile. Votre carrosse attend.«

Lenobia presste die Hand vor den Mund, um den Schluchzer zu unterdrücken. »Maman, nein! Dieser Plan – ich verstehe ja, warum du mich wegschicken musst, aber wie kannst du es ertragen?«

Elizabeth Whitehall stand auf und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Ich kann es ertragen, weil ich dich von ganzem Herzen liebe.« Langsam drehte sie Lenobia um, damit diese sich in dem großen gesprungenen Spiegel betrachten konnte, der darauf wartete, dass das Glas ausgewechselt würde. »Sieh her, Kind.«

Lenobia sog scharf die Luft ein. Verblüfft starrte sie ihr Spiegelbild an und streckte automatisch eine Hand danach aus.

»Abgesehen von der Farbe deiner Augen und dem helleren Haar bist du ihr genaues Ebenbild. Denk daran. Glaube es ganz fest. Werde zu ihr.«

Lenobia sah ihre Mutter an. »Nein! Ich will nicht zu Cécile werden. Gott gebe ihrer Seele Frieden, aber sie hatte kein gutes Herz. Du weißt, dass sie mich jedes Mal verfluchte, wenn sie mich sah, obwohl wir eines Blutes waren. Bitte, Maman, verlange das nicht von mir. Zwinge mich nicht, zu ihr zu werden.«

Elizabeth strich ihrer Tochter über die Wange. »Mein liebes, starkes Mädchen. Du könntest niemals wie Cécile werden, und ich würde es auch niemals von dir verlangen. Nimm nur ihren Namen an. In dir aber, hier«, sie legte die Hand nun auf Lenobias Brust, genau dort, wo deren Herz furchtsam pochte, »hier drinnen wirst du immer Lenobia Whitehall sein. Denk daran. Glaube es ganz fest. Und daher wirst du zu mehr werden, als sie es jemals gewesen ist.«

Lenobia schluckte, um die Trockenheit in ihrer Kehle und das schreckliche Pochen ihres Herzens zu lindern. »Ich verstehe. Ich glaube dir. Ich werde ihren Namen annehmen, aber nicht zu ihr werden.«

»Gut. Dann ist es also entschieden.« Ihre Mutter griff hinter den Wäschekorb und hob ein Kästchen in die Höhe, das wie eine Miniaturtruhe aussah. »Hier, nimm das. Ihr restliches Gepäck wurde schon vor Tagen zum Hafen geschickt.«

Lenobia wagte es kaum zu berühren. »La cassette de Cécile.«

»Nimm es. Nicht so zögernd, als wäre es ein Sarg. Es ist nur ein Reisekästchen und birgt den Beginn eines neuen Lebens – nicht das Ende eines alten.«

»Darin ist ihr Schmuck. Das weiß ich von Nicole und Anne.« Die anderen Bediensteten hatten sich ausgiebig darüber ausgelassen, dass der Herzog Cécile sechzehn Jahre lang ignoriert hatte, und nun, da sie fortgeschickt wurde, ließ er ihr von allen Seiten Aufmerksamkeit und Juwelen zukommen, während die Herzogin bittere Tränen über den Verlust ihrer einzigen Tochter weinte. »Warum hat der Herzog sich eigentlich entschlossen, Cécile in die Neue Welt zu schicken?«

Ihre Mutter schnaubte verächtlich. »Seine jüngste Mätresse, die Opernsängerin, hat ihn beinahe in den völligen Ruin getrieben. Der König zahlt großzügige Summen für tugendhafte Töchter aus edlem Hause, die bereit sind, in den Adel von Nouvelle-Orléans einzuheiraten.«

»Er hat seine Tochter verkauft?«

»Ja. Seine Exzesse haben dir ein neues Leben erkauft. Nun lass uns gehen, damit du es in Besitz nehmen kannst.« Elizabeth öffnete die Tür einen Spalt breit und spähte in den Gang hinaus. Dann drehte sie sich um. »Niemand zu sehen. Zieh dir die Kapuze übers Haar und folge mir. Geschwind.«

»Aber wenn die Kutsche vor dem Schloss vorfährt, werden die Lakaien dem Kutscher erzählen, was mit Cécile geschehen ist.«

»Ja, aber nur wenn die Kutsche vorfahren darf. Darum werden wir sie draußen vor dem Haupttor erwarten, und du wirst dort einsteigen.«

Für Widerspruch blieb keine Zeit. Es war heller Vormittag. Gewöhnlich war die Auffahrt zum Schloss um diese Zeit von Bediensteten, Handwerkern und Besuchern bevölkert. Doch heute schien alles wie unter einem Leichentuch begraben. Selbst die Sonne verbarg sich hinter einem Schleier aus Nebel, und tiefhängende Wolken brüteten über dem Château.

Lenobia war überzeugt, dass sie nicht ungesehen bleiben würden, doch schneller, als es möglich schien, ragte vor ihnen das gewaltige eiserne Tor auf. Ihre Mutter öffnete die kleine Nebenpforte für Fußgänger, und sie eilten auf die Straße.

»Du wirst dem Kutscher sagen, dass im Schloss ein Fieber wütet. Der Herzog habe beschieden, dass du vor dem Tor warten solltest, damit niemand gefährdet werde. Denk daran: du bist ein Edelfräulein. Sieh es als selbstverständlich an, dass man deinen Befehlen Folge leistet.«

»Ja, Maman.«

»Gut. Du warst schon immer verständig für dein Alter, und jetzt erkenne ich, warum. Du darfst kein Kind mehr sein, meine wunderschöne, tapfere Tochter. Du musst zur Frau werden.«

»Aber Maman, ich –«

Ihre Mutter bedeutete ihr zu schweigen. »Hör mir zu und wisse, dass ich die Wahrheit spreche. Ich glaube an dich. Ich glaube an deine Kraft, Lenobia. Und ich glaube an deine Güte.« Ihre Mutter hielt inne, streifte sich behutsam den alten Rosenkranz vom Hals, hob ihn hoch, legte ihn Lenobia um und schob ihn unter das spitzenbesetzte Mieder, bis er unsichtbar für jeden Blick auf ihrer Haut ruhte. »Nimm ihn. Erinnere dich stets daran, dass ich an dich glaube und immer ein Teil von dir sein werde, auch wenn wir uns nun trennen müssen.«

Erst in diesem Moment begriff Lenobia. Sie würde ihre Mutter niemals wiedersehen.

»Nein.« Das Wort klang seltsam, zu hoch, zu gepresst, und sie musste um Atem ringen. »Maman! Du musst mit mir kommen!«

Elizabeth Whitehall zog ihre Tochter in die Arme. »Das geht nicht. Die filles du roi dürfen keine Diener halten. Auf dem Schiff ist wenig Platz.« Sie umschlang Lenobia ganz fest, und während durch den Nebel das ferne Rumpeln einer Kutsche hörbar wurde, sagte sie eilig: »Ich weiß, ich war hart zu dir, aber das lag daran, dass du tapfer und stark werden musstest. Ich habe dich immer geliebt, Lenobia. Du bist das Beste, das Herrlichste, was es in meinem Leben gibt. Ich werde jeden Tag an dich denken und dich vermissen, solange ich lebe.«

Lenobia schluchzte. »Nein, Maman! Ich kann dich nicht verlassen! Ich kann das nicht tun!«

»Tu es für mich. Leb das Leben, das ich dir nicht bieten konnte. Sei tapfer, mein wunderschönes Kind, und erinnere dich immer daran, wer du bist.«

»Wie, wenn ich so tun muss, als wäre ich jemand anders?«, schrie Lenobia. Elizabeth trat zurück, trocknete ihr sanft die feuchten Wangen und legte ihr die Hand auf die Brust, dort wo das Herz lag. »Hier drinnen wirst du dich erinnern. Hier wirst du dir selbst und mir treu bleiben. Tief in deinem Herzen wirst du immer wissen, wer du bist. Genau wie ich tief im Herzen immer an dich denken werde.«

Da donnerte auch schon die Kutsche heran, und Mutter und Tochter hasteten aus dem Weg.

»Hooo!« Der Kutscher zügelte die Pferde und rief: »Was macht ihr zwei da? Wollt ihr umgefahren werden?«

»In diesem Ton spricht man nicht mit Mademoiselle Cécile Marsan de la Tour d’Auvergne!«, gab ihre Mutter empört zurück.