Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

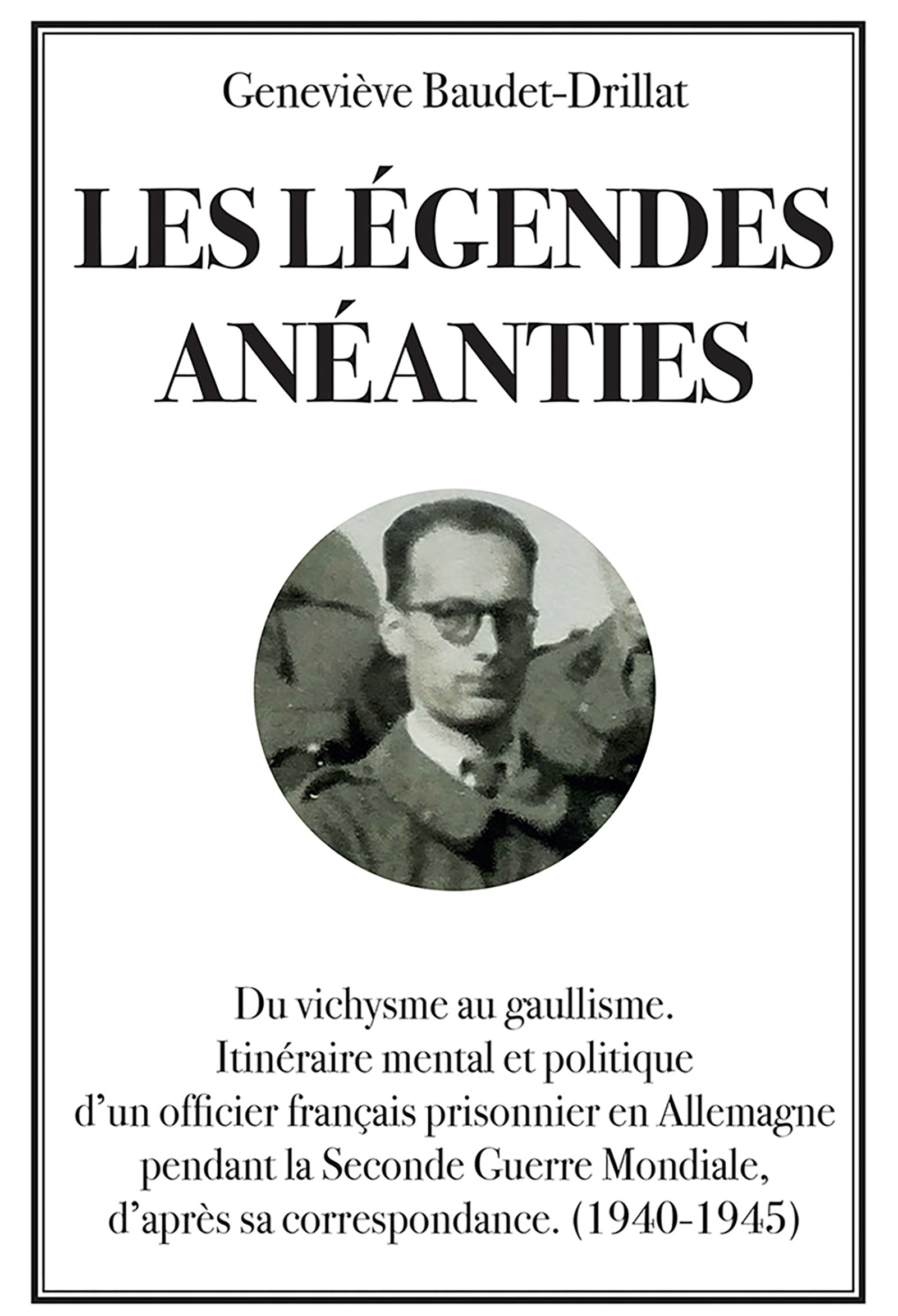

La fille du Lieutenant d'artillerie Eugène Drillat, fait prisonnier en 40, étudie sa correspondance pour retracer son évolution politique, ses espoirs, ses peurs.

Le 22 juin 1940, jour-même de la signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne, le Lieutenant d’artillerie Eugène DRILLAT, alors âgé de 31 ans, arrive avec plusieurs centaines de ses camarades à l’Oflag II-D de Gross-Born, en Poméranie. Il a été fait prisonnier le 31 mai dans la banlieue de Lille, et entame alors une captivité qui ne s’achèvera qu’en avril 1945. Durant ces cinq années, il écrit deux cent vingt lettres et cartes à sa famille. Ce sont elles qui, retrouvées longtemps après sa mort par sa fille, constituent le point de départ de ce livre. Témoignage fort de cinq années de privations et d’humiliations, elles permettent en effet à l’auteur de retracer un cheminement psychologique et politique qui porte la marque des contraintes matérielles et morales imposées par la captivité, et mettent en lumière les liens complexes qui ont pu exister chez un officier prisonnier entre acceptation de la défaite et résistance, entre pétainisme et gaullisme.

Au-delà d’un simple devoir de mémoire, cet ouvrage voudrait contribuer à une meilleure connaissance de la captivité des Français au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

L'auteure, en sa qualité d'historienne, lit en filigrane des lettres de son père l'histoire des Français en captivité.

EXTRAIT

Le Lieutenant Drillat, comme tous ses camarades de captivité, vécut durant cinq ans, isolé du monde au sein de l’Allemagne nazie. Pourtant, nonobstant le manque d’informations fiables dont il disposait et les préoccupations plus immédiates liées à sa simple survie, le thème du devenir politique de la France, comme celui de ses erreurs passées, n’est jamais absent de sa correspondance. On peut s’en étonner, compte tenu de l’étroite censure exercée par les Allemands sur le courrier. Mais comme Eugène s’était, dès les premiers jours, rangé derrière le Maréchal Pétain, il put s’exprimer assez librement : le régime de Vichy étant inféodé à l’Allemagne, les Allemands ne voyaient aucun inconvénient, bien au contraire, à ce que les PG en chantent les louanges. Ce sont les opposants, hommes de gauche, francs-maçons, gaullistes… qui durent employer mille ruses, de l’encre sympathique aux langages codés. Eugène n’eut pas ce souci-là, du moins entre 1940 et 1942, voire au début de 1943. Au-delà, il choisit le silence jusqu’au milieu de l’année 1944.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Geneviève Baudet-Drillat est agrégée d’histoire, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses. Elle est aujourd’hui retraitée.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Geneviève BAUDET-DRILLAT

LES LÉGENDES ANÉANTIES

Du vichysme au gaullisme. Itinéraire mental et politique d’un officier français prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre Mondiale, d’après sa correspondance. (1940-1945)

À Laure, Claire, Anna, Jeanne et Zélie.

« Ce serait une fausse objectivité que celle d’une histoire où il n’y aurait plus que des structures, des forces, des institutions, et non plus des hommes et des valeurs humaines. »

– Paul RICŒUR (compagnon de captivité d’Eugène DRILLAT à l’Oflag IID-IIB, de 1940 à 1945), in : Histoire et Vérité, Paris, Seuil, 1967, p.50.

INTRODUCTION

En mai et juin 1940, à l’issue désastreuse de la campagne de France, 1.800.000 militaires français furent faits prisonniers, dont 1.600.000 furent envoyés en Allemagne. Parmi eux, se trouvaient environ 30.000 officiers, dont une moitié resta captive durant cinq ans.1 Mon père, Eugène DRILLAT, Lieutenant de réserve au 22e Régiment d’Artillerie Coloniale2, fut du nombre. Fait prisonnier le 31 mai 1940 à Loos, dans la banlieue de Lille, avec les restes de son régiment, il le demeura jusqu’à sa libération par les Alliés le 6 avril 1945.

Les choses commencèrent à changer très tardivement, avec la publication, en 1980, à l’initiative de la Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre, du livre fondateur d’Yves DURAND : La Captivité, Histoire des Prisonniers de Guerre français 1939-1945.3D’autres travaux ont suivi depuis, tant en France qu’à l’étranger4 ; des colloques se sont tenus, notamment celui de Lorient en 2005 consacré à « La Captivité des Prisonniers de Guerre, Histoire, Art et Mémoire »5. De novembre 2008 à mars 2009 s’est tenue au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) de Lyon une exposition intitulée : « Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive ». Ces différents travaux, qui adoptent souvent une démarche comparative, soit avec les PG du premier conflit mondial, soit avec d’autres pays européens, témoignent d’un regain d’intérêt pour ceux qui ne furent certes pas « acteurs » de la guerre, mais qui, par leur nombre (8,6 % de la population française masculine) et leur composition sociologique (hommes actifs, souvent pères de famille), ont fait de la captivité un « grand phénomène social », ainsi que le qualifie Yves DURAND. 6

Outre les sources officielles7, les études de la captivité s’appuient sur les innombrables « récits », « mémoires », « souvenirs », etc. d’anciens PG, publiés soit immédiatement après-guerre, soit plus tardivement, jusque dans les années 80 : pour la seule période 1945-1953, Laurent QUINTON, auteur d’une thèse de littérature sur les récits des PG8, en recense 188. Sur son site9, l’Amicale de l’Oflag IID-IIB-XXIB10, celui du Lieutenant Drillat, en compte 22 ayant pour auteur un ancien de ce camp. À cela s’ajoutent carnets ou journaux rédigés pendant la captivité même ainsi que des témoignages, écrits ou oraux, recueillis ultérieurement11. Enfin, des photos prises dans les camps et même des films complètent cette documentation : l’un d’eux, intitulé « Sous le Manteau », fut tourné clandestinement à l’Oflag XVIIA d’Edelbach.

En revanche, les correspondances d’OPG12 ont été peu exploitées13. Il y a à cela une raison simple : peu d’entre elles nous sont parvenues dans leur intégralité. La plupart ont sans doute été égarées ou détruites, bien qu’il soit probable que quelques-unes continuent à dormir au fond d’un grenier, comme l’a fait durant plus d’un demi-siècle celle d’Eugène Drillat. Très rares sont celles qui ont fait l’objet d’une publication, et elles ont alors le plus souvent pour auteurs des personnalités connues à d’autres titres : c’est le cas des Lettres de Poméranie14, de l’écrivain et poète Georges HYVERNAUD, (lui aussi détenu à l’Oflag IID-IIB), adressées à sa femme, ou encore de celles d’Émile GOUE, un musicien-compositeur, également adressées à son épouse, parues sous le titre Demain, je t’écrirai en majeur15. Une autre correspondance, pourtant célèbre, échangée entre Lucien FEBVRE et Fernand BRAUDEL pendant la captivité de ce dernier à l’Oflag XIIB de Mayence, n’a quant à elle jamais été publiée, la famille de Lucien Febvre s’y étant toujours opposée. Mais elle a pu être consultée par l’historien Peter SCHOTTLER.16

Quoi qu’il en soit, ces correspondances-là s’insèrent dans une œuvre plus large, à laquelle elles apportent un éclairage complémentaire. Mais fort peu émanent de Français ordinaires, anonymes. C’est une des raisons qui m’ont poussée à m’intéresser à celle qu’Eugène Drillat, mon père, a entretenue tout au long de sa captivité. Elle rassemble en un corpus continu quelque deux cent vingt lettres et cartes écrites entre juin 1940 et avril 1945, adressées essentiellement à sa famille.17

Cependant, le genre épistolaire oppose à l’historien de nombreuses résistances, et les lettres d’un prisonnier, plus encore : ce n’est en effet pas un genre « transparent ». L’adaptation du contenu des lettres aux attentes supposées de leur destinataire, l’autocensure consciemment ou inconsciemment exercée par leur auteur, sans parler bien sûr, dans ce cas particulier, de la censure officielle, en brouillent bien souvent la lecture. Mais à l’inverse, il y a dans une lettre une spontanéité plus grande que dans un récit, ou dans un ouvrage écrit pour être publié : c’est une production de l’instant, relue peut-être, mais en général, lorsqu’elle est destinée à des proches, vite expédiée sans plus d’examen. Et contrairement aux récits a posteriori, elle échappe à la déformation du souvenir. C’est un témoignage brut, singulier, contemporain des faits évoqués.

Il y a pourtant encore un autre obstacle à une lecture historique de la correspondance en général, et à celle du lieutenant Drillat en particulier : elle réside dans la fragilité du témoignage unique. Quelle confiance lui accorder ? Peut-on, à travers lui seul, tenter d’appréhender une quelconque « réalité » de la captivité ? Le processus d’écriture soumet cette dernière à de nombreux filtres : la personnalité et les intentions de l’auteur, ses divers conditionnements socio-culturels, son état d’esprit du moment, peuvent en donner une image bien différente de celle qu’aurait produite un de ses compagnons de chambrée.

Aussi bien ne le tenterons-nous pas, d’autant moins que l’histoire de l’Oflag IID-IIB, celui du Lieutenant Drillat, est particulièrement bien renseignée grâce à la thèse de doctorat que lui a consacrée l’Abbé Pierre Flament18, qui y fut lui-même détenu pendant cinq ans, ainsi qu’aux efforts de l’Amicale des Oflags IID-IIB-XXIB qui met en ligne sur son site19 un grand nombre de ressources précieuses : témoignages, photos, documents divers… Ici, plus qu’aux « faits » eux-mêmes, dont le Lieutenant Drillat ne donne d’ailleurs dans ses lettres qu’une vision parcellaire, nous nous intéresserons en premier lieu à leur « représentation », c’est-à-dire à la perception qu’Eugène lui-même nous en a transmis, volontairement ou non. Car celle-ci constitue également une réalité historique « dont l’importance, par ses conséquences et sa signification, est parfois aussi grande, sinon plus, que la réalité première dite objective »20. Ce que nous livre cette correspondance, ce n’est pas un état des lieux de la captivité, mais un regard porté sur elle : un regard empreint de subjectivité, de lacunes et d’erreurs signifiantes.

Mais c’est aussi un regard porté sur ce que le Lieutenant perçoit du monde extérieur, et notamment sur la vie politique française durant les cinq années de la guerre. Et c’est là l’autre grande raison qui m’a portée à m’intéresser à cette correspondance : elle me révélait en effet l’attachement profond de mon père au Maréchal Pétain et aux thèses de la Révolution Nationale, jusqu’à une date relativement tardive (fin 1942-début 1943). J’en ignorais tout, l’ayant toujours connu gaulliste, depuis la fin des années 50 (celles de mes premiers souvenirs) jusqu’à la mort du Général en 1970, puis fidèle à sa mémoire jusqu’à sa propre mort en 1995, vouant une admiration sans faille tant à sa personne qu’à sa politique, lui manifestant un soutien inconditionnel même aux pires moments de la guerre d’Algérie, commémorant chaque année l’appel du 18 juin, et participant le 30 mai 1968, bien que malade, à la grande marche de soutien sur les Champs-Élysées, qui clôtura en France les « événements » de ce printemps.

Sur Pétain, pas un mot, jamais, même lorsque les années 70 inaugurèrent avec Robert Paxton21 une relecture complète de l’histoire de la France sous l’Occupation, mettant fin au mythe d’un pays unanimement résistant. Eugène n’était sans doute pas très fier de s’être laissé aveugler par les promesses du vieux Maréchal, mais je crois que c’est précisément le « miroir brisé »22 que lui tendait soudain l’historiographie, qui fit naître en lui une mauvaise conscience que son expérience personnelle n’avait pas, d’elle-même, suscitée : il n’avait ni collaboré, ni dénoncé quiconque, ni à aucun moment fait preuve de complaisance à l’égard de l’ennemi allemand. Mais l’époque, celle, entre autres, du Chagrin et la Pitié,23 secrétait une telle intolérance qu’il n’aborda jamais le sujet avec moi, sa fille, jeune étudiante en histoire bien étourdie émettant sans nuances — et en toute innocence — des jugements péremptoires sur une période que je n’avais pas vécue.

Le temps a passé, et ce n’est que bien après sa mort que j’ai pu accéder à sa correspondance de guerre. Je l’ai lue et relue, j’ai tenté de m’imprégner, à travers elle et à l’aide d’autres témoignages, de l’atmosphère d’un camp d’officiers français prisonniers pendant la Seconde Guerre Mondiale et des contraintes mentales qui pesaient sur ces hommes24. J’ai surtout essayé de comprendre un cheminement, en me gardant tout à la fois d’un excès d’indulgence envers une personne qui m’était proche, comme de tout jugement hâtif sur un itinéraire qui ne pouvait m’inspirer, à première vue, que de la déception : non, mon père n’avait pas été de ces héros qui s’évadèrent du camp au péril de leur vie pour continuer ailleurs le combat. Non, il n’eut pas la clairvoyance, ou le courage, de certains de ses camarades et ne se joignit pas à ceux qui, dans le camp même, écoutèrent clandestinement la radio de Londres, organisèrent des comités pour réfléchir à un avenir démocratique du pays, refusèrent de se laisser instrumentaliser par le Maréchal.

Mais si l’analyse de cette correspondance porte un enseignement, c’est bien que l’histoire des Français pendant la Seconde Guerre Mondiale ne se prête à aucune réduction manichéenne 25 et qu’il faut se garder à son propos de ce que Raymond Aron appelle le « jugement rétrospectif de fatalité 26» : ce n’est pas parce que De Gaulle est entré triomphalement dans Paris le 25 août 1944 que c’est cette histoire-là, et non une autre, qui devait inévitablement s’écrire, et que le Général était, dès l’appel du 18 juin, désigné pour être le Sauveur du pays, l’incarnation du Bien. Cette vision téléologique nous est pourtant devenue presque naturelle, entretenue après la guerre par le mythe d’un peuple français majoritairement résistant. Mais ceux qui ont vécu cette période, entre 1939 et 1945, qu’ils fussent en France ou prisonniers en Allemagne, savent le désarroi dans lequel ils se trouvèrent plongés au lendemain de la défaite, la difficulté des choix auxquels ils furent confrontés, l’absence de direction claire, de chemin tout tracé. Un seul tabou se dessinait nettement, celui de la collaboration : Eugène ne s’en approchapas.

Nous écouterons donc avec attention ses mots trop rares et ses silences parfois plus éloquents, qui nous renseigneront sur son état d’esprit tout au long de ces années. Nous nous intéresserons d’abord aux conditions matérielles de sa captivité, ainsi qu’à l’environnement social et intellectuel qui fut le sien durant cinq ans, tels qu’il les décrit lui-même, afin d’en discerner les éléments qui ont pu orienter son itinéraire mental et politique. Ce sera l’objet de la première partie, « Regard sur la captivité ». Dans une Seconde Partie, « De Pétain à De Gaulle, un long chemin », nous nous demanderons quelles ont été les bases, psychologiques et idéologiques, de son attachement au chef de l’État français, sur quelle vision de la France en guerre et de son avenir il reposait, avant de rechercher comment, à partir de l’année 1942, se sont « anéanties les légendes »27 qui fondaient cet attachement, permettant finalement son ralliement aux thèses de la Résistance et du Général de Gaulle. Nous retracerons enfin, en « Épilogue », les difficiles circonstances de son retour et de sa libération.

Comme il n’appartient pas à l’historien de juger, mais de comprendre, nous essaierons seulement d’éclairer un parcours à première vue empreint de contradictions, en faisant apparaître les spécificités que l’état captif lui a conférées. Plus largement, notre objectif est aussi de faire connaître « de l’intérieur » une expérience qui a durement éprouvé tous ceux qui l’ont vécue et a laissé des traces profondes dans la société française d’après-guerre.

1 Ces chiffres sont ceux de Yves DURAND, in : Prisonniers de guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos, 1939-45, Paris, Hachette, 1994, p.11. Pour les seuls officiers Jean-Bernard MOREAU : Attitudes, moral et opinions des officiers français prisonniers de guerre en Allemagne (1940-1945), thèse dactylographiée, Paris IV, janvier 2001, vol.II, p. 556, parle de « un peu moins de quarante mille », ce qui semble surestimé.

2 5e D.I.N.A., 1re Armée du Général Blanchard.

3 Paris, Ed. FNCPG-CATM, 1980. C’est de cet ouvrage qu’a été tiré en 1987, puis réédité en 1994 chez Hachette, le livre intitulé Prisonniers de Guerre dans les Stalags…, cité ci-dessus (note n° 1), auquel nous nous réfèrerons dans cette étude.

4 Notamment ceux de François Cochet, Évelyne Gayme, Fabien Théofilakis. Voir bibliographie.

5 Dont a été tiré en 2008 un ouvrage intitulé La Captivité des Prisonniers de Guerre, Histoire, art, et mémoire. 1939-1945. Pour une approche européenne. dir. J-C. CATHERINE. Presses Universitaires de Rennes, 2008.

6 Ce regain d’intérêt est lui-même à replacer dans le cadre d’un renouveau historiographique plus vaste et plus ancien, qui tend à prendre pour objets d’étude non plus les structures politiques ou économiques, mais le vécu des hommes, et particulièrement celui des gens ordinaires : c’est « l’histoire par le bas » (= history from below) dont le précurseur fut l’historien britannique Edward P. THOMPSON (The Making of The English Working Class ed. V. Gollancz Ltd, 1963). L’histoire des prisonniers de guerre s’inscrit dans ce cadre.

7 Ces sources se trouvent, entre autres, aux Archives Nationales et au Service Historique de l’Armée de terre et de l’Air.

8Laurent QUINTON : Une littérature qui ne passe pas. Les récits de captivité des prisonniers de guerre français. Thèse, Université Rennes 2, 2007.

9Amicale de l’Oflag IID -IIB — XXIB : http://s225821866.onlinehome.fr/. (dernière consultation le 29/08/2019)

10 Oflag : abréviation de l’allemand « Offizierslager »= « camp d’officiers ». La nomenclature allemande adjoignait à chacun d’eux un chiffre suivi d’une lettre. Si celui du Lieutenant Drillat est désigné par un double numéro : IID-IIB, c’est la conséquence du transfert intégral du camp de Gross-Born (IID) à celui d’Arnswalde (IIB) en mai 1942. Quant à l’Oflag XXIB (Schubin), il fut intégré au IIB à la fin de l’année 1943, d’où son rattachement à l’amicale.

11 Yves DURAND, op.cit., en a recueilli 50O par écrit et procédé à de nombreuses « interviews » d’anciens PG.

12 OPG : Officiers Prisonniers de Guerre

13 Certes, et il s’agit d’une exception notable, l’historien Jean-Bernard MOREAU a dépouillé, pour sa thèse intitulée Attitudes, moral et opinions des officiers français prisonniers de guerre en Allemagne (1940-1945), Thèse de doctorat d’histoire, Paris IV, 2001. 3 tomes, les lettres d’officiers prisonniers contenues dans les rapports de synthèse établis par la Commission du Contrôle Postal de la D.S.P.G. (Direction du Service des Prisonniers de Guerre) au cours de cette période. Elles lui ont permis de dresser un tableau global qui nous servira souvent de référence au cours de cette étude. Mais il s’agit de lettres isolées, et non de correspondances suivies sur plusieurs mois ou plusieurs années.

14 Georges HYVERNAUD : Lettres de Poméranie 1940-1945, Paris, Claire Paulhan, 2002.

15 Paris, L’Harmattan, 2016

16 Peter SCHOTTLER en fait état dans un article intitulé : « Fernand Braudel prisonnier en Allemagne, face à la longue durée et au temps présent », version complète en ligne sur le site de l’Université de Duisbourg : https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-32900/03_schoettler_braudel.pdf (dernière consultation le 01/10/2018) ; version abrégée in : A. PATHE, F. THEOFILAKIS, (dir.) La captivité de guerre au XXe siècle,des archives, des histoires, des mémoires. Paris, Colin, collection « Recherches », 2012.

17 Il ne s’agit pas d’une correspondance croisée puisque, à quelques exceptions près, les réponses de ses destinataires ne nous sont pas parvenues,ayant dû être en grande partie abandonnées par Eugène lorsqu’il quitta l’Oflag en janvier 45. Il a cependant réussi à rapporter quelques lettres de sa fiancée et d’autres, plus rares encore, de ses amis. Elles nous ont été précieuses, car elles donnent une idée du type d’information qui pouvait l’atteindre.

18 FLAMENT Pierre (Abbé) : La vie à l’Oflag IID-IIB, Gross-Born et Arnswalde. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1957. Le même auteur a consacré sa « 2e thèse » à la Pratique religieuse et vitalité chrétienne à l’Oflag IID-IIB, même date de publication et même éditeur.

19 Op.cit.

20 LABORIE Pierre : L’opinion française sous Vichy. Paris, Seuil, Points-Histoire 2001, p.63

21 Auteur en 1972 de Vichy France : Old Guard and New Order (New-York, Knopf, 1972), traduit en 1973 sous le titre La France de Vichy (Paris, Seuil).

22 L’expression est de Henry Rousso dans Le Syndrome de Vichy, Paris, Seuil, 1987

23 Film documentaire de Max Ophuls, sorti en salles en 1970, faisant la chronique d’une ville française (Clermont-Ferrand) sous l’Occupation, et montrant pour la première fois que la résistance ne fut pas la seule réalité de la France occupée

24 Cf.la thèse de Jean-Bernard MOREAU : Attitudes, moral et opinions des officiers français PG en Allemagne. (Paris IV, 2001. Non publiée)

25 Pierre LABORIE, dans L’opinion française sous Vichy, op.cit., parle du « non-cloisonnement », entre 1940 et 1945, des opinions maréchalistes, vichyssoises, collaborationnistes, résistantes, etc..

26 Raymond ARON : Introduction à la Philosophie de l’Histoire, Paris, Gallimard, 1986

27 Ce sont les propres termes du Lieutenant Drillat, dans une lettre du 13 décembre 1944. Voir p.161

PREMIÈRE PARTIE Regard sur la captivité

CHAPITRE 1 Les lettres et leur contexte d’écriture

Avant d’analyser ce que les deux cent vingt lettres et cartes du Lieutenant Drillat nous apprennent de sa captivité, il nous a semblé nécessaire de dire quelques mots de leur forme et de leur contexte d’écriture.

Trajet jusqu’au camp et premier message

Le Lieutenant DRILLAT, alors âgé de 31 ans28, est arrivé au camp de GROSS-BORN (Oflag II-D dans la nomenclature allemande) le 22 juin 1940, le jour même de la signature de l’armistice. Cette date nous est confirmée par une lettre du 22 juin 1941 adressée à sa sœur dans laquelle il écrit : « « Voilà un an exactement aujourd’hui que je suis dans ce camp ! »29. Fait prisonnier le 31 mai près de Lille, avec cinq ou six cents de ses camarades de régiment, au terme d’âpres combats qui coûtèrent la vie à beaucoup d’hommes, il entama le soir même un long voyage vers la Poméranie-Occidentale, siège du camp, comme il l’a raconté dans son récit de campagne 30: « À sept heures, nous sommes de nouveau mis en colonne et entreprenons, à pied, le long calvaire qui, à travers la Belgique et une partie de la Hollande, c’est-à-dire par Courtrai, Rouque, Le Quesnoy, Maastricht…, devait nous conduire en Allemagne, jusqu’au camp de Westfalenhof 31(Poméranie) ».

On sait par d’autres sources32 qu’en réalité, seule la première partie du voyage se fit à pied, mais ce fut la plus longue : les PG durent endurer près de trois semaines d’errance, de bivouac improvisé en bivouac improvisé, dans des conditions précaires33. Encore auraient-ils pu s’estimer « chanceux », puisque leurs camarades faits prisonniers plus tardivement, en juin, furent retenus en France dans des Frontsstalags pendant parfois plusieurs mois34.

La fin du trajet d’Eugène et de ses compagnons se fit en train, probablement au départ de Maastricht. Une seule chose est certaine : il eut lieu en wagons à bestiaux, car c’est l’un des rares détails qu’il évoquait quelquefois lorsque nous étions enfants. Les conditions douloureuses et dégradantes de ce transfert, qui dura deux jours et deux nuits, ont été racontées par Raymond GANGLOFF35, un officier qui rejoignit le même Oflag qu’Eugène quelques jours aprèslui :

« Arrivés à la gare, on nous installa dans des wagons à bestiaux, presque les uns contre les autres, sans sièges pour nous asseoir. Nous ne pouvions nous reposer que recroquevillés par terre. Par de petites lucarnes garnies de barbelés, nous recevions un peu d’air et de lumière. Dehors nous entendions les cris rauques et impératifs de nos gardiens bousculant le troupeau de moutons que nous étions devenus. Il fallait se compresser. (…) Enfin, le convoi s’ébranla (…) Allons-nous vers l’Est ou vers l’Ouest ? Question angoissante et de la plus haute importance. (…) Déductions générales, nous roulons vers l’Est. (…) Le temps paraît long ; on s’engourdit, nos os nous font mal au contact du plancher. La nuit vient et nous roulons toujours au clair de lune. (…) Certains officiers sont malades (…) D’autres, ne pouvant plus tenir, satisfont leurs besoins naturels dans un coin du wagon, ce qui n’arrange pas l’atmosphère déjà incommodante. (…) Et la soif fait son apparition. C’est très dur. (…) ».

Enfin, une première halte, au matin, dans la gare de Berlin-Tempelhof. Juste le temps de descendre, d’avaler une louche de soupe à peine chaude et de satisfaire ses besoins dans des toilettes improvisées, tellement « publiques » que rien ne les protège des regards extérieurs, puis le train repart. Après une nouvelle journée et une nouvelle nuit tout aussi inconfortables, le convoi s’immobilise enfin en pleine nature, au milieu d’une vaste lande : c’est le terminus. Les prisonniers sont en Poméranie, à l’Est de l’Oder, dans la partie de cette région aujourd’hui polonaise.36 On imagine sans peine l’état d’épuisement de ces hommes déjà brisés par les combats et la défaite, lorsqu’ils débarquent en ce petit matin de juin sur le quai de la gare de Gross-Born….

Entre sa capture et son arrivée en Poméranie, Eugène ne put écrire que deux lettres, l’une à sa mère, qui lui fut transmise par la Croix-Rouge, l’autre à sa fiancée Léonie, transmise par l’Association Savoisienne des Anciens Combattants (Service des Prisonniers de Guerre). Toutes deux sont datées du 11 juin 194037, et sont ses premières en tant que prisonnier. Écrites au crayon sur papier libre, et encore dépourvues du cachet de la censure allemande, elles ne parviendront à leurs destinataires qu’en juillet (le 14 pour l’une, le 30 pour l’autre). Obéissant sans doute à des consignes, le Lieutenant n’y donne aucun renseignement permettant de le localiser et ne fait que rassurer les siens sur son sort.

La correspondance expédiée ducamp

Le premier élément de correspondance expédié du camp, comme le prouve le cachet de l’Oflag, est une simple carte « standard », fournie aux prisonniers par la toute nouvelle Kriegsgefangenenpost (=Poste des Prisonniers de Guerre)38. Elle est datée du 3 juillet, et porte déjà le fameux tampon à l’encre violette « Geprüft » (= « Vérifié »), celui de la censure allemande, qui désormais va figurer sur chacune des missives. Elle indique aussi l’adresse du prisonnier : matricule 1315, Oflag II-D, Block 3, Barack 1539. Vont suivre deux cent dix-huit autres lettres et cartes40, auxquelles nous avons joint cinq lettres « d’homme libre », expédiées au lendemain de la libération par les Américains du camp de Soest (Rhénanie), où il se trouve alors, le 6 avril 1945.

La périodicité de ces lettres fut assez régulière. Après les premiers mois pendant lesquels la fréquence de la correspondance semble ne pas avoir été limitée, les prisonniers n’eurent plus droit, à partir de janvier 1941, qu’à deux cartes et à deux lettres par mois. Eugène les adressait en priorité à sa famille, en l’occurrence à sa mère (son père étant décédé en 1929), et à sa sœur Isaure, de dix ans son aînée, célibataire, qui demeuraient ensemble dans la maison familiale de Chapareillan, un village de l’Isère proche de Chambéry. Puis, à la suite du décès de sa mère en septembre 194041, qu’il n’apprit qu’en novembre, les lettres eurent pour unique destinataire sa sœur Isaure. Cependant, toutes les six semaines environ, il en soustrayait une à sa famille afin de l’adresser à ma mère, Léonie, à qui il était alors — bien que non officiellement — fiancé. Cette dernière précision a son importance, car Léonie, n’ayant pas été présentée à sa future belle-famille avant la guerre, demeura en quelque sorte sa correspondante « clandestine », ce qui restreignit leurs échanges et les fit souffrir tous les deux.

Dans ce corpus, on compte fort peu d’autres destinataires : le nombre de lettres autorisé étant limité, ce sont tout naturellement les plus proches qui en bénéficiaient. Mon père écrivait sans doute aussi à son autre sœur, mariée, qui vivait à Lyon, mais le courrier qu’il lui adressait ainsi qu’à son neveu Jacques, âgé de 11 ans en 1940, auquel il était très attaché (il en parle très souvent dans ses lettres) a disparu. En revanche, nous avons retrouvé les copies, ou les brouillons, de celui qu’il adressait à Marcel Soudan, son supérieur hiérarchique à la Société Savoisienne de Constructions Électriques d’Aix-les-Bains — communément appelée « Savoisienne » - entreprise qui l’employait comme ingénieur avant la guerre. C’était un homme auquel il vouait estime et amitié, avec lequel il entretint durant toute la durée du conflit une correspondance rare, mais régulière (une à deux lettres par an). Ces lettres sont pour nous pleines d’intérêt, car il y évoque plus longuement la situation de la France, ou ce qu’il croit en connaître, et s’y exprime plus librement qu’avec les siens.

Grâce aux rares « réponses » conservées, que lui adressaient amis et collègues, nous savons enfin qu’il avait quelques autres correspondants, mais nous n’avons pas trace des courriers que lui-même leur adressait, à l’exception d’une lettre au fondateur de la Savoisienne, M. Egger.

Ces lettres, composées d’un seul feuillet réglementaire de 14,5 cm sur 28,5 se repliant sur lui-même pour former l’enveloppe, bien sûr non scellée, ne sont donc, par force, pas très longues, d’autant plus qu’il est interdit d’écrire dans les marges ou en-dehors des vingt-huit lignes pré-tracées.42 Quant aux cartes, ce sont de simples rectangles de 10 cm sur 1543, sur lesquels il n’est guère possible de s’étendre puisqu’elles ne comportent que sept lignes44. Elles servent essentiellement à la transmission d’informations pratiques : « Bien reçu colis », « Peux-tu m’envoyer du papier ? », par exemple, mais pas seulement : certaines, dans le peu de place alloué, sont de véritables lettres miniatures. La concision est d’ailleurs la marque essentielle de ce courrier, encouragée par les autorités, comme en témoigne la mention qui figure sur certaines missives (au tampon rouge, côté correspondance, et en français) : « Pour gagner du temps dans le contrôle et la distribution, écrivez des lettres courtes et lisibles ! »45. Ce qui n’encourageait guère les épanchements littéraires… Si le style télégraphique est un moyen de contourner cette difficulté, Eugène n’en fait cependant pas un usage immodéré, préférant adopter une écriture minuscule, plutôt que de tronquer ses phrases. Cela rend les lettres parfois difficiles à déchiffrer, d’autant plus que le crayon de papier ou à l’aniline qu’il employait (les stylos étant en principe interdits, et d’ailleurs presque impossibles à se procurer), a bien pâli depuis près de quatre-vingts ans !

Contraintes de la correspondance captive

De prime abord, le contenu des lettres est pauvre, répétitif, souvent décevant. Le ton est plutôt laconique, factuel, comme si Eugène se retenait d’exprimer ouvertement ses sentiments. Certes, les lettres à sa fiancée Léonie sont remplies de déclarations d’amour et de formules tendres. Certes, le chagrin profond qu’il ressent en 1940 en apprenant la mort de sa mère, si loin de lui, y est lisible, comme l’est l’inquiétude qu’il exprime à tout propos au sujet de ses proches et du sort de la France. Mais lorsqu’il s’agit de lui-même ou de sa vie au camp, c’est la retenue qui domine. Peu de descriptions détaillées (ma mère doit s’y prendre à plusieurs reprises avant d’obtenir celle de sa « chambrée » ainsi que son emploi du temps journalier), peu de confidences, aucun portrait de ses camarades ni de ses supérieurs, et rien, pas un mot en cinq ans, concernant ses relations avec les Allemands.

Il y a plusieurs raisons à ce laconisme : la plus évidente tient à la censure, qui, si l’on en croit Pierre FLAMENT46, interdit de se plaindre des conditions matérielles de la captivité. Elle oblige aussi à bannir toute évocation directe de la guerre, ainsi que toute réflexion politique, économique ou idéologique qui pourrait être jugée offensante pour l’Allemagne et les Allemands. Sans compter la liste interminable d’hommes politiques, de personnages historiques, d’auteurs, d’artistes, etc. « non conformes », dont il ne saurait être fait mention. Si ces consignes ne sont pas respectées, les mots, phrases ou passages litigieux sont soigneusement « caviardés »47, et le prisonnier s’expose à des sanctions dont la plus redoutée est justement la privation de courrier.

Aussi cette censure se transforme-t-elle quasi automatiquement en autocensure, le prisonnier se souciant fort peu de perdre son droit précieux à la correspondance. Il en résulte un contenu appauvri, contraint, ce que Peter SCHOTTLER, dans un article consacré à la correspondance de Fernand BRAUDEL, prisonnier de l’Oflag XIIB, puis XC, avec Lucien FEBVRE, appelle « une langue d’esclaves »48. Les plus astucieux ou les plus courageux passèrent outre ces consignes et inventèrent, avec plus ou moins de succès, des langages codés, mais il ne semble pas que ce fut le cas du Lieutenant Drillat qui se résigna à n’écrire, bien souvent, que des banalités.

Aux différentes contraintes énumérées ci-dessus s’ajoute encore une autre forme d’autocensure, librement assumée, celle-ci : c’est le souci prioritaire de ne pas inquiéter sa famille, de faire bonne figure en ne mentionnant jamais, ou seulement en les atténuant, les difficultés réelles de la captivité. L’optimisme est de mise, l’espoir d’une libération prochaine semble ne jamais fléchir…

Pour parvenir à concilier ces nombreuses exigences, Eugène a, sans doute en partie inconsciemment, élaboré un modèle de lettre « standard », que l’on pourrait qualifier « d’inoffensif », aussi bien vis-à-vis de la censure que de ses destinataires. Il est ainsi composé : un tiers environ de la lettre est consacré à des informations et demandes matérielles (remerciements pour les colis reçus, repérage de leur contenu, liste des denrées et objets qu’il souhaite recevoir à l’avenir, « point » météorologique…) ; un autre tiers est dédié à ses proches : questions relatives à leur santé, à leurs activités, au temps qu’il fait en France, à l’état des récoltes ou des vendanges, etc. Nombreuses interrogations qui sont sans doute une façon pour lui de rester connecté au monde « réel », en se donnant l’illusion, un instant, de partager la vie des siens. Ce n’est que dans le dernier tiers de la lettre, sauf exception, qu’il évoque — parfois — sa propre situation, sa vie quotidienne, son moral, ses opinions politiques… On reste donc bien souvent sur sa faim. Avare de détails quant à lui-même, Eugène passe également sous silence aussi bien des incidents graves ayant émaillé la vie du camp que les principaux tournants de la guerre, qui ne trouvent ici aucun écho avant novembre 1942, sauf sous le vocable bien vague et général « d’événements ». Il faut attendre juin 44 et le Débarquement pour que sa plume se délie quelque peu.

Mais ce sont précisément de ces lacunes, de ces insuffisances, volontaires ou contraintes, de ces étranges « blancs » qu’une lecture attentive révèle aisément, que ces lettres tirent une grande partie de leur sens : nous avons affaire ici à une littérature en trompe-l’œil, une littérature où le non-dit compte autant ou plus que ce qui est dit, à l’image de cette « existence en toc » que décrit Georges HYVERNAUD à sa femme : « Je fais seulement semblant de t’écrire, ici nous faisons toujours semblant, et semblant de tout »49.

Pour démonter — autant que faire se peut — les rouages de cette « existence en toc », il nous a donc été nécessaire de recourir à une constante mise en perspective des lettres d’Eugène avec d’autres récits, témoignages, travaux d’historiens, ainsi qu’avec nos propres souvenirs de propos tenus par lui ultérieurement, qui nous ont aidés à remplir les blancs, à interpréter les silences, à déchiffrer les antiphrases….

Mais à l’inverse, il faut aussi se garder de sur-interpréter ces lettres. Si leur pauvreté n’est souvent qu’un trompe-l’œil, elle reflète également la réalité d’une existence elle-même appauvrie, rétrécie : lorsqu’Eugène ne raconte rien, c’est, bien souvent, parce qu’il n’y a rien à raconter ! Pendant des mois entiers, aucun événement ne vient troubler la vie du camp. Les officiers, coupés du monde, ne travaillent pas : la Convention de Genève50 l’interdit, et, globalement, les Allemands respectent cette interdiction. Ils n’ont donc aucun contact direct avec l’extérieur, contrairement aux prisonniers des Stalags. Ils reçoivent peu de nouvelles. L’ennui ronge leur vie. Les jours s’enchaînent, toujours les mêmes :

« Sur la vie du camp, rien de neuf, évidemment. Toujours les mêmes occupations, les mêmes préoccupations, les mêmes journées après les mêmes journées : monotonie, attente. L’inconnu devant soi, l’espoir en soi »51

Ce sentiment de vacuité est assurément une des composantes essentielles de la correspondance du Lieutenant Drillat. Porté à un degré extrême, quasi-existentiel, il représente sans doute la souffrance la plus emblématique de cette étrange captivité, comme une entêtante petite musique de fond accompagnant, mois après mois, année après année, chacune des lettres.

28 Il est né le 9 mai 1909

29 22/06/41, à Isaure

30Eugène DRILLAT : Récit et Souvenirs de ma campagne en mai 1940, septembre 1940. Manuscrit, Archives familiales.

31 Mon père parlait toujours du camp de Westfalenhof, et non de Gross Born, qui est pourtant l’appellation officielle de l’Oflag II-D. Westfalenhof (aujourd’hui Klomino) est le nom de la localité la plus proche.

32 Voir par exemple en ligne : Association de l’Oflag IID-IIB-XXIB, « Hommages et Témoignages », http://s225821866.onlinehome.fr/TEMOIGNAGES2.php (dernière consultation le 29/08/2019)

33 À ce propos, cf. Yves DURAND, op. cit. p.30 à 34, ainsi que Évelyne GAYME, Les prisonniers de guerre français, op. cit. p.52-54.

34 ibid., p. 54.

35 Raymond GANGLOFF : Cinq ans d’Oflags, la captivité des officiers français en Allemagne, 1940-1945, Paris, Albatros, 1989, p.41.

36 Cf. c doc. n° 13

37 11/06/1940, à sa mère, Madame Veuve Drillat, et 11/06/40 à Léonie.

38 Sur l’organisation du courrier, voir par exemple le site de l’APRA (Association Philatélique de Rouen et Agglomération) :http://www.apra.asso.fr/APRA/Articles/HS9-PrisonnierGuerreFrancais-1.pdf (dernière consultation le 27/10/2018)

39 Voir document n° 1.

40