Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

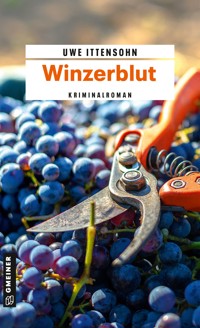

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Achill und Stadtführer Sartorius

- Sprache: Deutsch

Ein Winzer wird übel zugerichtet unter seinem Traubenvollernter gefunden. Nur eine Woche später wird im selben Dorf ein Polizist überfahren. Die Ermittler gehen von Unfällen aus. Kriminalhauptkommissar Achill will tiefer ermitteln, doch der neue Oberstaatsanwalt, der so gar nicht mit den Gepflogenheiten im Winzermilieu zurechtkommt, legt ihn an die Kette. Als Unterstützung kommen der Privatschnüffler André Sartorius und dessen Mitbewohnerin Irina wie gerufen. Gemeinsam stoßen sie auf ein komplexes Gespinst, das weit über eine Winzertragödie hinausgeht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Ittensohn

Letzte Lese

Kriminalroman

Zum Buch

Tod im Vollernter Ein Winzer wird übel zugerichtet unter seinem Traubenvollernter gefunden. Zunächst geht die Polizei davon aus, dass er sich bei einer leichtsinnigen Aktion mit Hilfe des Autopiloten selbst überrollt hat. Doch nur eine Woche später wird im selben kleinen Weinort ein Polizist auf der Landstraße kurz vor dem Ortsschild überfahren. War auch das nur ein Unfall? Kriminalhauptkommissar Achill und sein Team wollen ermitteln, doch der neue Oberstaatsanwalt, der so gar nicht mit den Gepflogenheiten im Winzermilieu zurechtkommt, legt sie an die Kette. Da kommt der Privatschnüffler André Sartorius mit seiner Mitbewohnerin Irina wie gerufen. Gemeinsam stoßen sie bei ihren Ermittlungen auf ein komplexes Gespinst, das weit über eine Winzertragödie hinausgeht, in dem sich Irina verfängt und ihre Existenz aufs Spiel setzt.

Uwe Ittensohn, in Landau/Pfalz geboren, ist vielseitig engagiert: Krimischriftsteller, Autor für Weinliteratur, anerkannter Berater für deutschen Wein, Kultur- und Weinbotschafter sowie Hochschuldozent. Er lebt in Speyer, wo er ein denkmalgeschütztes Stiftsgebäude sanierte und sich um den historischen Klostergarten kümmert, in dessen schattigen Winkeln er auch die Muße zum Schreiben findet.

Der vorliegende sechste Band seiner Krimireihe ist eine gelungene Symbiose zwischen Pfalz, Wein und Spannung. Mit seinem schriftstellerischen Wirken will er die Kultur, Lebensart und den im Herzen der Pfälzer verankerten Hang zu Wein und Genuss über die Grenzen der Region hinaus bekannt machen.

Uwe Ittensohn ist Mitglied der Schriftstellervereinigung Syndikat.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © katrinshine / photocase.de

ISBN 978-3-8392-7852-9

Zitat

Der Weinstock trägt drei Trauben: die erste bringt die Sinneslust, die zweite den Rausch, die dritte das Verbrechen.

Epiktet (60–140), griechischer Philosoph

Figurenübersicht

Die Ermittler und ihr Anhang:

André Sartorius: privater Schnüffler und Gästeführer in Speyer

Irina Worobjowa: BWL-Studentin und Sartorius’ Mieterin

Frank Achill: Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission Ludwigshafen, zudem Andrés Freund

Verena Bertling: Kriminaloberkommissarin und rechte Hand Achills

Jonas: Mitglied in Achills Team

Bernd Scherer: Kollege und Freund von Achill im Kriminaldauerdienst (KDD) des Polizeipräsidiums Ludwigshafen

Professor Doktor Astrid Schmollinger: Direktorin des Rechtsmedizinischen Instituts der Uni-Klinik

Backhaus: Mainz

Polizeidirektor Andreas Metzger: Polizeipräsident am Polizeipräsidium Ludwigshafen

Oberstaatsanwalt Doktor Sigmar Mühlenkamp: Leitender Oberstaatsanwalt am zuständigen Landgericht Landau in der Pfalz

Professor Doktor Hasso von Lychow: Irinas Rechtsanwalt

*

Die Winzerszene in Landau-Nußdorf:

Karl Knöringer: Seniorchef des Weingutes Knöringer und Unfallopfer

Thomas Knöringer: sein Sohn

Ernst Eberhardter: Seniorchef des Weingutes Eberhardter in Nußdorf

Niklas Kronauer: Bio-Winzer und Mitglied der Winzervereinigung »Next Generation«

Waldemar Peters: Umweltaktivist und Angestellter bei der Winzergenossenschaft Landau-Land eG

Marek Dabrowski: sein Freund

Adam Kowacek: Waldemar Peters’ Rechtsbeistand

*

Sonstige Beteiligte:

Andreas Böhm: Inhaber eines Speyerer Bestattungsunternehmens

Florian Bachert: Unfallopfer, Streifenpolizist bei der Polizei Landau in der Pfalz

Sandra Bachert: seine Witwe

Igor Komarow: russischer Universalkrimineller

Doktor Ansgar Kaiser: Chef der Pfalz Oil in Speyer

Kurt Kerbel: Pensionist der Stadtverwaltung Speyer

Melanie Weiler: Oberbürgermeisterin von Speyer

Annika Raps: Bürgermeisterin von Speyer

*

Mitwirkende bei der Schwarzmeeroperation:

Fregattenkapitän Femke Hansen: Hubschrauberpilotin bei der Bundesmarine

Cem Deveoglu: Kommandant der türkischen Fregatte Yildirim

MargaretheBornemann-Konopka: ZDF-Journalistin

Lesefehler

Landau-Nußdorf, Dienstag, 13. September 2022, 22.50 Uhr

Er spürte keinen Schmerz. All seine Gedanken flogen wie scheue Vögel davon. Er vermochte es nicht, sie zu halten. Alles, was seine Sinne noch aufnahmen, verschwamm, noch ehe es Konturen annahm. Nur unscharfe Fragmente blieben.

Wo war er?

Ihm fehlte die Luft zum Atmen.

Was sollte das Glucksen, das jeden Atemzug begleitete?

Warum dieser Geschmack nach Eisen und Erde in jenem Brei auf seiner Zunge?

Die Finger gruben kraftlos im lehmigen Grund.

Er roch feuchte Erde. Ein guter, vertrauter Geruch, der ihn ein Leben lang begleitet hatte. Der Duft nach Heimat.

Wieso war da dieses Gefühl gewesen, als ob er in einer Waschtrommel durchgeschleudert worden wäre?

Keine Luft. Die Lunge brannte. Ertrank er?

Er wollte den Kopf heben, um dem Wasser unter ihm zu entkommen.

Ein Schmerz, der wie ein Blitz in sein Genick einschlug. Er tilgte das Wenige, was ihm an Bewusstsein geblieben war.

Nur dieses Gesicht erschien für einen Wimpernschlag scharf vorm inneren Auge. Kannte er ihn?

Dann erlosch sein langes Leben wie das Flämmchen einer Kerze im Wind.

Morgengrauen

Landau-Nußdorf, Mittwoch, 14. September 2022, 7.50 Uhr

Wieder einmal traf es Bernd Scherer vom Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen. Ihm war es zugefallen, quasi als Vorhut am Unfallort zu erscheinen. Das Unglück war in Nußdorf, einem Stadtdorf von Landau in der Pfalz, passiert.

Ein Winzer, der schon früh mit dem Traubenvollernter den Nachbarwingert befuhr, hatte den havarierten Vollernter gefunden. Noch immer starrten dessen Scheinwerfer leer in die Trübnis der Morgendämmerung. Sein Motor tuckerte beharrlich im Standgas weiter.

Dass sich die große Maschine heute am frühen Morgen nicht von der Stelle bewegt hatte, hatte ihn skeptisch gemacht.

Als sich Scherer dem mächtigen Gefährt näherte, sah er die bizarre Ursache. Zunächst fiel sein Blick auf ein völlig durchnässtes Kleiderbündel um einen unnatürlich verrenkten Leichnam. Das Gesicht war mittlerweile vollständig im schlammigen Untergrund versunken. Der haarlose Hinterkopf eingedrückt mit einer teigigen Melange aus Lehm, geronnenem Blut und Hirnmasse drum herum. Die verwaschenen Reifenspuren auf dem Rücken, die sich trotz des Regens erhalten hatten, erklärten, wie es dazu gekommen war.

»De Nochbar hodden weg’fahre. Der Räfe vun dem Vollernter isch noch druff g’schdonne«, kommentierte ein Kollege der Landauer Polizei, der der Erste am Tatort gewesen war und sich wohl jetzt in seiner Gastgeberrolle gefiel. Sein breiter Südpfälzer Dialekt ließ unschwer erkennen, dass er aus der Gegend stammte.

»Haben Sie schon die Kollegen von der Kriminaltechnik angefordert?«, fragte Scherer den förmlich an ihm klebenden Polizisten.

»Die Beer isch g’scheelt«, verkündete der Uniformierte pragmatisch und wies auf den schlammigen Untergrund, auf dem es von Fußabdrücken nur so wimmelte. »’s halwe Dorf war schunn do bis ma kumme sinn. Ausgereschend do wachst kän Grashalm und mir hänn jetzt de halwe Wingert on de Fies babbe.«

Scherer blickte angewidert auf seine ehemals weißen Sneaker, in die schon der lehmige Schlamm hineingelaufen war.

»Und an eine Absperrung des Tatorts, bevor das da passiert, haben Sie wohl nicht gedacht?«

»A woher donn, des hot doch schunn ausg’sehe wie so ä Sausuhl, wie ma kumme sinn. Seit’ähm norre sechse schitt’s wie aus Kiwwel.«

»Und die Spuren?«, setzte Scherer vorwurfsvoll nach.

»Die hot der do owwe und der do driwwe kabutt gemacht.« Der Beamte wies in den Himmel und anschließend auf den Winzer, der den Toten gefunden hatte. Er verharrte noch immer triefnass in der Nachbarrebzeile, die wohl schon zu seinem Weinberg gehörte.

»Ich wollte nix kaputt machen«, wehrte sich der Angesprochene.

»Kein Problem, ich komme mal zu Ihnen rüber«, beschwichtigte Scherer und drückte sich unter dem untersten Draht der Rebzeile hindurch in den Nachbarwingert.

»Ich war als Erster hier, hab gehofft, noch was retten zu können, hab den Vollernter ein paar Meter vorgefahren, den Motor aber laufen lassen, so wie ich ihn vorgefunden habe – wollte möglichst wenig ändern. Karl war aber längst tot, das war nicht schwer zu erkennen. Dazu musste ich ihn nicht mal anfassen.«

»Karl?«, fragte Scherer.

»Ja, das da ist Karl Knöringer, ein Winzerkollege vom Ort, wir kennen uns ganz gut.« Er wies mit dem Zeigefinger auf den Alten, der noch immer im Schlamm steckte.

»Und was hat er zu der Zeit in seinem Weinberg getrieben?«

»Na ja, das Gleiche wie ich. Der Wetterbericht hat für heute Regen gemeldet. Er ist wohl gestern Abend noch rausgefahren und ich heute Morgen in aller Frühe.«

»Und woher wissen Sie das so genau?«

Der Angesprochene schaute überrascht. »Was, dass es regnen würde?«

»Nein, dass er schon gestern Abend rausgefahren ist?«

»Erstens rieche ich das. Das Lesegut bei ihm in den Behältern ist schon einige Stunden alt, und man sieht es hier an den Beeren.« Er zupfte eine Beere vom Rebstock vor ihnen und wies auf die Stelle, wo eben noch der Stiel in der Beere gesteckt hatte. »Bei den Beeren auf dem Vollernter sind die verletzten Stellen schon bräunlich.«

»Und auf so was achten Sie?«, fragte Scherer erstaunt.

»Klar, das ist mein Beruf und bis Ihre Kollegen kamen, hatte ich Zeit, mich umzusehen.«

Scherers Stirn legte sich in Falten. Innerlich musste er seinem Kollegen zustimmen, dass die Spurensicherung hier kaum noch etwas tun konnte. Nicht nur auf dem schlammigen Boden, sondern auch auf dem Vollernter waren die meisten Spuren schon unwiederbringlich zerstört. Die Beer war tatsächlich schunn g’scheelt.

»Dann können Sie mir sicherlich auch erklären, wer Ihren Kollegen überfahren hat?«

»Na der Vollernter«, antwortete der Winzer überrascht.

Scherer packte allmählich die Wut, erst hatte dieser Einfaltspinsel alle Spuren vernichtet, und nun musste er sich noch anhören, dass Traubenvollernter ohne Fremdeinwirkung ihre Besitzer überfuhren. »Ich glaube kaum, dass der wild gewordene Vollernter Jagd auf seinen Fahrer gemacht hat.«

»Nein, natürlich nicht, da ist der alter Knöringer schon selbst dran schuld. Kommen Sie mal mit. Ich muss Ihnen was zeigen, bevor es einer Ihrer Kollegen beseitigt.«

Scherer schüttelte den Kopf. Wollte ihm dieser begriffsstutzige Weinbauer gerade klarmachen, dass seine Kollegen die Spuren hier vernichten würden. »Wohin soll ich mitkommen?«

»Na auf den Vollernter.«

»Und die wenigen Spuren, die noch da sind, komplett zerstören?«

»Nein, aber man sieht da am besten, was passiert ist.«

»Geht das auch verbal?«

»Ja, schon. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ein großer Rebholzknüppel, wahrscheinlich abgebrochen wegen einer Esca-Erkrankung des Rebstocks, im Sortierband festgesteckt hat.«

»Esca, was wollen Sie mir da für Winzerlatein auftischen?«

»Esca ist eine Krankheit, die Rebstöcke von innen befällt, und im Endstadium brechen dickere Holzstücke durch die Vibrationen des Ernters einfach ab. Wenn sie erst mal im Mechanismus festsitzen, kann man nicht weiterarbeiten, ohne die Sortierfunktion wieder klarzumachen.«

»Ja und, was hat das mit Knöringers Tod zu tun?«

»Na ja, der alte Knöringer war ein Hektiker vor dem Herrn und zornig obendrein. Wie ich ihn kannte, stieg er während der Fahrt aus dem Führerhaus und ging nach hinten auf die kleine Arbeitsbühne dort droben und hat den Prügel rausziehen wollen. Ich hab ihn nicht selten bei so einer waghalsigen Aktion beobachtet. Das ist auch der Grund, warum er das Führerhaus abmontiert hat und nun Cabrio fährt.« Er wies auf den unüberdachten Sitz des Fahrzeuges. »So war er halt. Nur nicht stoppen und absteigen und wertvolle Minuten bei der Lese verlieren!«

»Verstehe. Und wie kam er unter das Rad? Ich meine, wenn das Gerät steht?«

»Der stand nicht, der fuhr weiter. Dieser Vollernter hat einen Autopiloten. Der stoppt nur, wenn die empfindlichen Sensoren einen Widerstand spüren oder spätestens am Ende der Rebzeile.«

»Und er war wohl der Widerstand«, bemerkte Scherer lakonisch und wies auf die Stelle, wo der Leichnam in den Schlamm gedrückt lag.

»Er war auch etwas schräg dagestanden, bevor ich ihn weggefahren hab. Vielleicht hat er auch deswegen angehalten.«

Ein weiteres Mal wurde Scherer bewusst, dass es mit den Spuren hier nicht zum Besten stand.

»Wir werden das Ding wohl sicherstellen, vielleicht lässt sich das alles auch aus der Bordelektronik auslesen«, bemerkte er mehr an sich selbst als an seinen Gesprächspartner gerichtet. »Könnte eine weitere Person im Spiel sein, die für das hier verantwortlich ist?«

Der Winzer schüttelte den Kopf. »Wer sollte so spät gestern Abend noch im Wingert gewesen sein? Und warum sollte man dem alten Knöringer was antun wollen? Wenn Sie mich fragen, nein.«

»Hatte er möglicherweise Feinde?«

Wieder schüttelte sein Gegenüber den Kopf. »Was soll er für Feinde haben? Manche mögen ihn mehr, manche weniger. So wie es halt nun mal im Dorf ist. Die Familie ist, soweit ich es beurteilen kann, intakt, und von Streitigkeiten weiß ich auch nichts. Er ist ein alter Mann, den Hof hat er vor Jahren seinem einzigen Sohn übergeben, seine Frau starb vor rund zwei Jahren. Also worum sollte es gehen?«

»Hmm«, brummte Scherer. In der Tat sprach alles für einen Unfall.

Bordservice

Luftraum über dem Schwarzen Meer, nahe dem Bosporus, rund vier Monate vorher, Samstag, 4. Juni 2022, 11.25 Uhr, 9.25 Zulu

»Missionsstatus okay, Restflugzeit 35 Minuten, Rendezvous voraussichtlich pünktlich um zehn Zulu«, brabbelte Fregattenkapitän Femke Hansen in das Mikro an ihrem Pilotenhelm. Das Wort »Zulu« stand dabei für die im Flugverkehr übliche Greenwich-Zeit, die der mitteleuropäischen Sommerzeit zwei Stunden vorausging.

Sie war Fregattenkapitän, was dem Dienstgrad Oberstleutnant im Heer entsprach. Es war einer jener Statusberichte, die sie alle 30 Minuten an den Helikoptercontroller auf dem Einsatzgruppenversorger Bonn, dem aktuellen Flaggschiff der Bundesmarine im Mittelmeer, absetzte. Die Bonn war das größte Schiff der Bundeswehr und mit einem Lazarettmodul ausgestattet. Hierher sollte ihre wertvolle Fracht – wenn sie sie denn aufgenommen hatten – verbracht werden.

Obwohl Hansens monotone Meldung ausgesprochen unaufgeregt geklungen hatte, spürte sie eine gewisse Unsicherheit in sich. Sie wusste, dass man im Außenministerium im 2.000 Kilometer entfernten Berlin jetzt genau verfolgte, was sie tat. Es war ein Einsatz, bei dem man nur verlieren konnte. Lief alles nach Plan, war man in den Augen der Beobachter nicht viel mehr als die Pilotin eines Touristencharterflugs. Lief es schief, konnte man schnell zum Politikum und Sündenbock der Großen und Mächtigen werden.

»Ich geh mal nach hinten«, bemerkte Hansen, schnallte sich los, nahm die Verkabelung ab, kletterte vom Sitz und ging durch den Durchgang zwischen den Pilotensitzen in den Bauch des Sea King-MK41-Hubschraubers.

Neben den beiden Piloten gab es zwei weitere Besatzungsangehörige: Der Luftfahrzeugoperationsoffizier, im Marinejargon LOPO genannt, dessen Arbeitsplatz sich links hinter der Eingangstür befand, saß konzentriert an seiner Konsole und überwachte das Radarbild. Er musste sicherstellen, dass sie die geplante Rendezvouszeit einhielten und auf dem fixierten Flugweg störungsfrei fliegen konnten. Ganz hinten rechts, hinter dem Ladetor, saß der Bordmechaniker. Er war für die Sicherheit in der Kabine zuständig und behielt wachsam die Passagiere im Auge.

Auf den Sitzbänken im Frachtraum saß rechts ein Vertreter des Auswärtigen Amtes. Daneben die Marineärztin, die sich später um die zu übernehmende Person kümmern sollte, und zwei erfahrene Marinesoldaten, die die Aufgabe hatten, die vierschrötigen Typen ihnen gegenüber keine Sekunde aus den Augen zu lassen.

In Flugrichtung links auf der Bank hatte sie jeweils an den Enden ebenfalls einen Wachposten positioniert. Dazwischen, in Hand- und Fußfesseln, saß die eigentliche Fracht des ersten Teils ihrer heutigen Mission. Zwei Häftlinge aus das JVA Diez in Rheinland-Pfalz.

Der Gesprächigere der beiden, dem man drei schwarze Tränen unter das rechte Auge tätowiert hatte – eine für jedes in Diez verbüßte Haftjahr –, winkte Hansen zu sich. »Endlich, der Bordservice«, raunte er. Was allerdings vom Lärm in der Kabine verschluckt wurde. Natürlich hatten die Gefangenen im Gegensatz zu den anderen Passagieren keine Headsets für die Kommunikation erhalten. Er hatte wohl beschlossen, sich mit einem Handzeichen zu begnügen, formte mit Zeige- und Mittelfinger ein »V« vor den Lippen und imitierte einen Zug an einer Zigarette. Hansen verstand. Sie zog einen Zettel aus der Uniform, malte das Zeichen für Rauchverbot auf und hielt es ihm mit einem süffisanten Lächeln vor die Nase.

Ihre Leute quittierten ihren schlagfertigen Konter mit einem Grinsen.

Sie hakte sich mit der Hand in eine, an der Deckenkonstruktion befestigte, Handschlaufe ein und musterte die zwei grobschlächtigen Typen. Beide waren von außerordentlich kräftiger hochgewachsener Statur, sie schätzte knapp zwei Meter. Sie trugen noch die Sträflingskluft, bestehend aus weinroten Jogginghosen und weißen T-Shirts. Die Shirts spannten sich über muskulöse Oberkörper und Oberarme. Bei dem mit den auftätowierten Tränen ließ sich durch den verzogenen V-Ausschnitt des Shirts der obere Teil eines großen Brusttattoos – ein Totenkopf oder Ähnliches – erkennen.

Offensichtlich erkannte er, dass sie ihn musterte, und grinste breit. Er spitzte die Lippen und zog die Augenbrauen hoch, als ob er ihr einen Kuss zuwerfen würde.

Sie wandte sich ab und wankte wieder ins Cockpit. Es war selten, dass sie der schiere Anblick eines Menschen in Unruhe versetzte. Bei ihm war es so. Die Vorstellung, dass er im Austausch für diese Journalistin, wenn auch mit Verzögerung, auf freien Fuß gesetzt werden sollte, verursachte ihr Übelkeit.

»Es wird unruhig.« Der Copilot wies auf die digitale Windanzeige im Cockpit.

»Hmm«, erwiderte sie. Sorgenfalten gruben sich in ihr Gesicht.

Totenmal

Speyer, Mittwoch, 21. September 2022, 10.20 Uhr

Andreas Böhm war ein ruhiger Mann. Alles, was er tat, tat er mit Bedacht. Er war der Meinung, dass Eile und Hektik nicht zu seiner Profession passten – sie sogar gänzlich pietätlos waren. Es war ein Ausdruck des Respekts, den er seinen Kunden zollte. Und genau dies war der Erfolgsfaktor des Unternehmens, das er von seiner Mutter, deren würdevoller Nachfolger er stets sein wollte, geerbt hatte. Er war stolz, die Firma nun schon in dritter Generation zu führen. Er fand Erfüllung in dem, was er tat. Auch wenn das Außenstehende oft nicht verstanden.

Seine Arbeit war für die Menschen wichtig. Die meisten erkannten das oft erst, wenn die Stunde für eine oder einen ihrer Liebsten geschlagen hatte.

Böhms Geschäft war im Gebäude einer ehemaligen Bankfiliale untergebracht. Mit ihrer modernen sechseckigen Form kontrastierte sie deutlich zu der prächtigen Backsteinvilla Ecarius gleich nebenan – ganz so, wie es der strenge Speyerer Denkmalschützer schätzte.

Schaute man üblicherweise gar etwas verstohlen weg, wenn man den Laden passierte – als wäre es ein Menetekel, hier allzu lange zu verweilen –, war man umso dankbarer, wenn man ihn erst brauchte.

Böhm war Bestatter. Der Dienst an seinen Kunden stand für ihn im Vordergrund. Schließlich war er es, der dem verehrten Vater oder der geliebten Mutter einen würdigen Abschied zu bescheren hatte und die Angehörigen vor schlechten Erinnerungen an einen letzten Blick auf den Leichnam des Verblichenen bewahrte.

Gerade heute hatte er mal wieder einen herausfordernden Fall vor sich auf dem Waschtisch liegen.

Ein alter Mann, sein Kopf und Körper durch einen schweren Unfall mit einem Traubenvollernter grotesk entstellt. Fast schien es so, als hätten sich über das Wenige, was das mächtige Gefährt nicht zermalmt hatte, dann aasgeiergleich die Rechtsmediziner mit ihren Messern und Sägen hergemacht.

Außenstehende hätten sich bestimmt gefragt, warum ausgerechnet in so einem Fall die Angehörigen eine Aufbahrung wünschten.

Doch ihm war es klar. Man wollte wenigstens zum Abschied einen Blick auf einen ansehnlich und würdevoll hergerichteten Vater und Bruder werfen. Und damit das verstörende Bild der Erinnerung, das sich im Gehirn festgesetzt hatte, als man den zerschundenen Mann nach dem Unfall fand, durch ein angenehmeres ersetzen.

Und er würde sein Möglichstes tun, um den Trauernden diese gute Erinnerung zu bescheren.

Der Verstorbene lag bereits entkleidet vor ihm auf dem Tisch. Sein Körper war von Wunden und Blutergüssen übersät. Der Schädel war mehrfach gebrochen, der Brustkorb durch die Schläge der vibrierenden Bügel, die die Aufgabe hatten, die Trauben von Rebstöcken zu klopfen, eingedrückt und ein Bein bizarr verdreht. Die Rechtsmediziner hatten zu allem Überfluss den Schädel noch aufgesägt und den von ihnen geöffneten Leib mit einer groben Naht in Form eines Ypsilons wieder notdürftig zusammengeflickt.

Böhm schätzte solche Herausforderungen. Sie beanspruchten sein ganzes berufliches Geschick.

In vier bis sechs Stunden würde er den alten Mann in einer würdigen Art und Weise hergerichtet haben, damit die Familie von ihm Abschied nehmen konnte.

Dazu musste er zunächst die Leiche waschen, bevor er sich der plastischen Arbeit zuwandte, bei der man mit allerlei Polstern und Schminke Narben und Blessuren unkenntlich machte. Dabei war er sich noch nicht sicher, ob er für das stark entstellte Gesicht gar die Unterstützung eines Thanatologen – der sich darauf verstand wie ein Schönheitschirurg, Gesichter zu rekonstruieren – heranziehen musste.

Er füllte eine kleine Edelstahlschüssel mit lauwarmem Wasser und nahm einen neuen Schwamm aus der Schublade seines Materialschrankes, genauso wie man es beim Waschen eines lebendigen Menschen machte.

Auch wenn man in der Rechtsmedizin den Leichnam schon auf dem Seziertisch abgebraust und gereinigt hatte, reichte ihm das nicht. Häufig wurden die bei der Obduktion entstehenden Spuren anschließend nur notdürftig beseitigt. Seine Leiche sollte aber schön sauber sein. Schließlich hatte sie bei der letzten Feierlichkeit, die ihr bevorstand, in bestem Licht zu erscheinen.

Er begann im Gesicht, schüttelte missbilligend den Kopf, als sich der Schwamm durch Reste der noch immer fast unsichtbar anhaftenden Lehmreste des Wingerts, in dem der arme Teufel wohl eingequetscht worden und ertrunken war, braun färbte. Dann arbeitete er sich über den Hals langsam nach unten. Wäre er mit der Front fertig, würde er den Leichnam wenden und die Prozedur an Nacken und Rücken fortsetzen.

Es war ruhig im Raum und er konnte sich mit voller Konzentration der Arbeit widmen. So wie er es schätzte.

Er war mit den welken Schultern des Alten fertig und wandte sich der grau behaarten Brust zu, als er etwas kräftiger mit dem Schwamm zu Werke gehen musste. Ein kleiner braunschwarzer Tupfen inmitten einem der Blutergüsse. Der Fleck war nicht größer als ein mit spitzem Bleistift gesetzter Punkt. Er ließ sich nicht wegwaschen.

Böhm wusste, dass andere Vertreter seiner Zunft über solche Kleinigkeiten achtlos hinweggingen. Er nicht. War doch der Leichnam genauso zu reinigen, wie man es bei sich selbst bei der morgendlichen Körperhygiene tun würde, gleich, ob später ein Hemd die Stelle bedeckte. Häufig wurde er von seiner Frau und den Mitarbeitern für diese Pedanterie verspottet. Doch das war ihm egal. Entweder man machte es richtig, oder man ließ es besser sein.

Er wusch den Schwamm in der Schüssel aus, nahm etwas Seife und probierte es erneut. Ohne Erfolg. War der Fleck etwa ein Leberfleck?

Er richtete die Lampe, die vergleichbar einer Schreibtischlampe über dem Tisch hing, auf die Stelle und griff nach einem Vergrößerungsglas, das stets für solche Zwecke auf einem kleinen Instrumententisch bereitlag.

Er beugte sich über den Leichnam und schaute durch das gewölbte Glas der Lupe. Seltsam – war das da vor seinen Augen eine Verletzung? Mit einem winzigen Metallspatel umfuhr er die Stelle. Er konnte gerade so erkennen, dass etwas Sekret austrat. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte er, einen süßlichen Geruch wahrzunehmen.

Fernaufklärung

Luftraum über dem Schwarzen Meer, nahe dem Bosporus, rund vier Monate vorher, Samstag, 4. Juni 2022, 11.57 Uhr, 9.57 Zulu.

»Da unten ist sie«, sagte Kapitänleutnant Ulrich Wellenkamp, der Copilot, der seit Hansens Ausflug in den Bauch des Helikopters die Steuerknüppel übernommen hatte, und wies mit dem Zeigefinger auf einen grauen Fleck am Horizont. »Wir dürften die Fregatte in acht Minuten erreichen.«

»Der steife Ostwind hat uns fünf Minuten gekostet. Wird ein heißer Ritt, bis wir diese große Kiste unten haben. Überhaupt wundert es mich, dass sie uns diese Sondergenehmigung erteilt haben, sonst lassen sie keinen Sea King auf das enge Flugdeck von Fregatten dieser Bauart«, fügte er mit in Falten gelegter Stirn hinzu.

»Und zu allem Überfluss nähert sich da noch querab von Norden ein weiteres Schiff«, merkte der LOPO per Funk von seinem Sitzplatz vor dem Radarpult im Heck des Helikopters an.

Ohne das zu kommentieren, setzte Hansen eine erneute Meldung an die Bonn ab: »Sichtkontakt zum Rendezvouspunkt, Ankunftszeit voraussichtlich um 10.05 Zulu. Ein unbekanntes Schiff nähert sich von Norden.«

»German Navy King verstanden. Passen Sie auf sich auf«, war die knappe und für den Kontingentführer des deutschen Einsatzkontingentes der NATO im Mittelmeer, Kapitän zur See Ottmarsen, ungewöhnlich unmilitärische Antwort.

Er hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst in der Operationszentrale zu sitzen und mit Hansen Kontakt zu halten.

Es vergingen nur zwei Minuten, dann meldete sich Ottmarsen zurück. »Unsere Fernaufklärung hat herausgefunden, dass der Besucher, der sich von Norden nähert, Iwan06 ist. Seien Sie vorsichtig. Bei jedwedem aggressiven Verhalten der Russen brechen wir die Aktion sofort ab. Verstanden?« Iwan06 war das für diese Mission gewählte Codewort für die Dimitry Rogachev, ein schweres russisches Patrouillenboot der Bykov-Klasse.

»Verstanden!«, erwiderte Hansen und versuchte, ihre Stimme möglichst hart und unaufgeregt klingen zu lassen.

Es knarzte, und die Funkverbindung brach ab.

Erleichterung

Speyer, Montag, 26. September 2022, 10.10 Uhr

André Sartorius schätzte Rituale. Sie machten für ihn das Leben leichter. In der Wiederholung gleicher oder ähnlicher Abläufe sah er so etwas wie einen Kurzurlaub für den Geist. Musste er doch sein Gehirn nicht mit den profanen alltäglichen Abläufen beschäftigen wie der Auswahl eines geeigneten Restaurants, der Wahl des passenden Tischs, der Auseinandersetzung mit der Speise- und Weinkarte und letztlich den Schrullen des Bedienungspersonals. Nein, er konnte sich ganz auf das beschränken, was seine Passion war, nämlich das Beobachten.

Hier im Mediterraneo, einem Café-Restaurant unweit seines Hauses in Speyer, kannte man ihn und wusste, dass er morgens vor seinen fast täglichen Stadtführungen, die er als Gästeführer der Stadt Speyer zu bewältigen hatte, hier frühstückte. Giovanni, der flinke Kellner, brachte ihm unaufgefordert Cappuccino und Cornetto an den freien Tisch am Fenster, den man stets für ihn reservierte. Von hier aus hatte er sowohl den Gastraum als auch die Wormser Straße vor der großen Scheibe im Blick. Er liebte es, das Treiben auf der belebten Geschäftsstraße mit den zahlreichen Passanten, die er als alteingesessener Speyerer häufig persönlich kannte, zu verfolgen und seine Schlüsse zu ziehen. Er las in dem, was er sah, wie in einem offenen Buch.

Dass den Besitzer des Schuhladens um die Ecke der Beinbruch aus seiner Jugend plagte. Die Scheidungsanwältin ernster dreinsah als sonst und wohl wieder einen Rosenkrieg abzuwenden hatte. Oder sich die Bürgermeisterin mit einem nur ihm auffallenden stummen Kopfschütteln über ein allzu forsch vorgetragenes Bürgerbegehren echauffierte.

Häufig wirkte er dadurch für Außenstehende abweisend und in sich gekehrt. Doch es war umgekehrt der allzu intensive Blick nach außen, der ihn abwesend erscheinen ließ.

Ein lautes »Buon giorno, der Herr!« riss ihn aus seinen Gedanken. Es war Camilla, die Besitzerin der Gaststätte, die spöttisch grinsend auf sich aufmerksam machte, weil André sie in seinen Studien mal wieder übersehen hatte.

»Buon giorno«, erwiderte André auf die in solchen Situationen für ihn typisch flüchtige Art, die jedem anzeigte, dass er jetzt nicht gestört werden wollte.

Gerade zog ihn etwas in seinen Bann und beanspruchte all seine Aufmerksamkeit. Drei Tische entfernt, unweit der kleinen Bedientheke, an der man sich mit all den italienischen Köstlichkeiten zum Mitnehmen eindecken konnte, die man hier auf Focaccia, Ciabatta und Co. servierte, erblickte er einen Mann, den er hier noch nie gesehen hatte.

Er war Andreas Böhm, der Besitzer eines Speyerer Bestattungsunternehmens. André hatte ihm schon die sterblichen Überreste von Mutter und Vater anvertraut und kannte ihn daher.

Aber es war nicht die bloße Anwesenheit des Mannes, die sein Interesse weckte. Es war die verstohlene Art, wie er immer wieder, wenn er glaubte, er würde es nicht wahrnehmen, zu ihm herüberschaute. Es war mehr als der interessierte Blick auf einen Kunden. Es wirkte, als wollte Böhm heute mehr von ihm.

Getrieben von der Neugier, was der Bestatter von ihm wollte, wartete André einen passenden Augenblick ab, reckte sich hoch, als würde er Böhm erst jetzt erkennen, winkte ihm freundlich lächelnd und rief »Guten Morgen!« zu ihm hinüber.

Wie erwartet, verfehlte das seine Wirkung nicht. Zwar zögerlich, aber ebenso freundlich lächelnd erhob sich Böhm und bewegte sich unsicher auf ihn zu. Offensichtlich wollte er das nunmehr gebrochene Eis für sich nutzen.

»Guten Tag«, sagte Böhm, als er vor ihm stand, und reichte ihm die Hand. »Schön, Sie hier zu treffen, Herr Sartorius.«

»… und weitaus angenehmer, als wenn man einen Grund hat, Sie zu besuchen«, scherzte André.

»Ja, klar«, sagte Böhm hektisch und lachte artig über Andrés lauen Scherz, den er in dieser oder ähnlicher Art wohl schön öfter hatte über sich ergehen lassen müssen.

»Dabei … ähm … also, wenn ich ehrlich bin …« Böhm pausierte. Hilflos schaute er André an.

»… gibt es einen Grund«, vollendete André den Satz.

Böhm nickte heftig.

»Wollen Sie mit Ihrem Cappuccino nicht einfach zu mir umziehen?«, fragte André und wies auf Böhms verwaisten Tisch.

»Gerne, aber nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«

»Aber natürlich nicht, Sie wissen doch, in der Pfalz rückt man gerne zusammen und freut sich über jedes freundliche Gespräch.« André wies auf den freien Stuhl zu seiner Rechten.

Ohne weiteren Kommentar eilte Böhm zurück an seinen Tisch und holte die halb volle Cappuccinotasse.

»Zunächst muss ich Ihnen ein Geständnis machen«, begann Böhm, sobald er saß. »Ich bin nicht zufällig hier. Ich weiß, dass Sie hier meistens frühstücken, und habe Sie, sagen wir mal, abgepasst.«

»Kein Problem«, erwiderte André und versuchte, es möglich belanglos klingen zu lassen, obwohl sich seine innere Neugier bereits auf Ballongröße aufgepumpt hatte und mit jedem Atemzug weiterwuchs.

Böhm legte eine Kunstpause ein. Wahrscheinlich überlegte er, wie er das, was ihn bewegte, ansprechen sollte.

»Und was kann ich für Sie tun?«, durchbrach André die Stille.

»Ich gebe zu, es fällt mir schwer, Sie anzusprechen. Ich rede normalerweise nicht mit Unbeteiligten über meine Arbeit, aber …«

»Aber …?«, ermunterte ihn André.

»Aber in diesem Fall weiß ich mir nicht anders zu helfen. Es ist zu wichtig, um es auf sich beruhen zu lassen.«

»Natürlich können Sie sich auf meine Diskretion verlassen, und ich weiß, dass Sie ein sehr gewissenhafter Mann sind.« André rückte näher an seinen Gesprächspartner heran.

»Vor einer Woche hatte ich den Leichnam eines alten Mannes auf dem Tisch, der einen schweren Unfall erlitten hatte.«

André nickte. Er wollte ihn auf keinen Fall unterbrechen.

»Er war übel zugerichtet, da waren einerseits die großen Verletzungen durch den Unfall. Andererseits sind die Rechtsmediziner, die routinemäßig jeden Unfalltod untersuchen, auch nicht gerade zimperlich mit dem armen Mann umgegangen.«

Wieder entstand eine Pause.

»Und was beunruhigt Sie daran?«, fragte André, der aus Böhms Augenringen las, dass er einige Nächte nicht gut geschlafen hatte.

»Es gab noch etwas. Beim Waschen der Leiche ist mir ein Einstich aufgefallen«, platzte es nun förmlich aus ihm heraus.

»Aha«, erwiderte André, der unfähig war, das Gehörte zu deuten. »Ist es nicht ganz normal, dass bei einer Wiederbelebung Infusionen angelegt oder Spritzen verabreicht werden?«

»Schon, aber dieser Mann war schon lange tot, als man ihn fand. Er wurde nicht wiederbelebt. Und selbst wenn, hätte man ihm Adrenalin oder etwas Vergleichbares direkt ins Herz gespritzt und nicht einfach in die rechte Brust gestochen.«

André schluckte. »Und kann es sein, dass er zum Beispiel mit Heparin gegen Thrombose behandelt worden war, das spritzt man doch in den Bauch oder vielleicht Insulin …«

»Nein, ausgeschlossen. Ich habe seinen Sohn gefragt. Nichts. Er war kerngesund, hat keine Medikamente gebraucht und war schon Jahre bei keinem Arzt mehr.«

»Hmm«, brummte André, dem es schwerfiel, etwas Sinnvolles zu entgegnen. Einerseits hätten die Rechtsmediziner das doch merken müssen, andererseits schätzte er Böhm als einen sehr vernünftigen Mann ein, der nicht aufs Geratewohl einen Fremden in wilde Spekulationen einweihte.

»Und wenn bei diesem Unfall im Wingert, von dem Sie sprachen, sich vielleicht ein dünner Zweig …«

»Ausgeschlossen. Der Mann trug eine Jacke. Ein Zweig wäre entweder abgebrochen oder viel zu dick für diesen feinen Einstich. Es war die Kanüle einer Spritze, da bin ich mir ganz sicher. Es gab einen minimalen Blutaustritt. Da war einfach so ein kleiner brauner Punkt auf der Haut und dann dieser eigenartige Geruch …« Wieder stockte er.

»Geruch? Was für ein Geruch?«

»Es roch süßlich. Nur einen kurzen Augenblick, als ich die Wunde etwas quetschte, weil ich noch davon ausging, dieser winzige Blutpartikel sei eine Verschmutzung. Wissen Sie, ich bin da stets sehr sorgfältig, wenn ich eine Leiche reinige.«

»Süßlich? Kann das auf so was wie Leichengeruch zurückzuführen sein?«

»Nein. Glauben Sie mir, ich weiß sehr genau, nach welcher Liegezeit ein Leichnam wie riecht.«

»Hmm«, erwiderte André ratlos.

»Ich bin ja kein Rechtsmediziner. Aber normal ist das nicht. Glauben Sie mir bitte, viele meiner Leichen leben in Krankenhäusern ab und haben unzählige Einstiche. Ich weiß genau, wie so etwas aussieht. Ich täusche mich nicht. Und einen solchen Geruch habe ich noch nie an einem Leichnam wahrgenommen.«

»Und hätten die Rechtsmediziner diesen Geruch nicht auch wahrnehmen müssen?«

»Nein, die Wunde war ja durch das geronnene Blut, das ich entfernte, wie versiegelt.«

André rieb sich übers Kinn, wie er es immer tat, wenn er grübelte. »Aber warum sind Sie mit diesen Erkenntnissen nicht zur Polizei gegangen? Die müsste das doch interessieren.«

»War ich ja. Man wollte davon nichts wissen. Der Fall wäre doch klar. Schwerer Unfall mit Todesfolge. Die Unfallfolgen wären so gravierend gewesen, dass es ausgereicht hätte, um gleich mehrfach zu sterben. Offener Schädelbruch, innere Verletzungen und letztlich das Ertrinken in einer Pfütze, in die ihn der auf ihm stehende Vollernter gedrückt hatte – wie im Totenschein stand.« Böhm war in seinem Vortrag immer lauter geworden. Auch die Gesichtsfarbe hatte sich von der anfänglichen Blässe nun in ein Rosa gewandelt.

»Na ja, wenn alles so klar ist, dann war es wohl wirklich nicht der Einstich, der ihn das Leben gekostet hat«, versuchte André den immer aufgeregter wirkenden Mann zu beruhigen.

»Verstehen Sie denn nicht. Der Stich war nicht die Folge, sondern vielleicht die Ursache für den Unfall.«

André spürte ein Prickeln in sich. Von dieser Warte hatte er das bisher nicht gesehen. »Nun zugegeben …« Er legte eine Pause ein. Es fiel ihm schwer fortzufahren. Was sollte er als Außenstehender auch dazu sagen. »Und was erwarten Sie nun von mir?«, setzte er schließlich hinzu.

»Na ja, ich weiß, dass Sie in den letzten Jahren schon mehrfach – wie soll ich sagen – der Polizei auf die Sprünge geholfen haben. Und dieser Ludwigshafener Kriminalhauptkommissar ist ja wohl so etwas wie Ihr Freund.«

Rendezvous

Luftraum über dem Schwarzen Meer, rund vier Monate vorher, Samstag, 4. Juni 2022, 12.02 Uhr, 10.02 Zulu.

Sie waren in den letzten fünf Minuten der Fregatte Yildirim deutlich nähergekommen. Mit zusammengekniffenen Augen ließ sich bereits die seitlich am Bug auflackierte Schiffskennung F 243 erkennen.

»Mann, ist das Flugdeck klein«, brummte der Copilot.

»Was dachtest du denn, warum es für den Sea King nicht zugelassen ist?«, erwiderte Hansen lakonisch und versuchte, ihrer Stimme einen eher gleichgültigen Tonfall zu verleihen. In Wirklichkeit bereiteten ihr die unbekannten Verwirbelungen durch den Wind über dem Flugdeck und die dadurch entstehenden Turbulenzen Sorge. Daneben war der Hubschrauber durch die Fracht sehr schwer und hatte nur wenig Leistungsreserven.

Wieder kündigte ein Knarzen einen Funkspruch an: »Helicopter German Navy, hier spricht der Helikoptercontroller von Rufzeichen Tango Bravo Uniform Papa. Der Kommandant lädt Sie ein, uns zu besuchen und Ihre Fracht abzusetzen«, hörten sie eine Frauenstimme in nahezu akzentfreiem Deutsch. Nach einigen Sekunden ergänzte sie: »Ich benötige noch Ihre Angaben zur Landung.«

Hansen gab die benötigten Informationen für die Landefreigabe im für beide Länder gültigen NATO-Verfahren durch: »Elf Personen an Bord, haben Flugausdauer von 30 Minuten, sind nicht bewaffnet. Anflugmasse ›heavy‹, möchte Sichtanflug durchführen. Erbitte Wind von vorne mit maximal 30 Knoten für die Landung«, antwortete Hansen. Die Routine wirkte beruhigend auf sie.

»Verstanden, Luftdruck 990 Hektopascal, Lufttemperatur 25 Grad, unsere Flugdeckhöhe beträgt 18 Fuß. Der Sichtanflug ist genehmigt. Warten Sie bitte, bis wir den gewünschten Kurs zum Wind eingenommen und Sie Freigabe zur Landung haben«, erwiderte die Hubschraubercontrollerin der Yildirim.

Nach ein paar Minuten meldete sie sich militärisch streng wieder: »Kurs zum Annehmen des Hubschraubers ist 315 Grad mit zehn Knoten, ergibt relativen Wind von Steuerbord mit Winkel 30 Grad mit 30, in Böen 40 Knoten. Sie haben grünes Deck zur Landung. Landeerlaubnis auf unserem Achterdeck erteilt«, setzte sie etwas weicher hinzu.

»Tango Bravo Uniform Papa roger, Wind grün 30 mit 30, grünes Deck, wir kommen rein für einen Sichtanflug, der links sitzende Pilot fliegt«, erwiderte Femke Hansen, der, bis sie endlich das Schiffsdeck unter sich haben würde, nicht nach dem Austausch von Höflichkeiten zumute war.

Sie umfasste die Steuerknüppel, lockerte zweimal die Hände, indem sie den Griff löste und wieder schloss und die Finger jeweils kurz abspreizte. Auch die Füße, die sie für die Bedienung der Pedale und damit für die Kontrolle des gleich besonders beanspruchten Heckrotors benötigte, lockerte Sie einmal kurz durch Bewegung ihrer Zehen.

»Ich übernehme«, sagte sie nüchtern zu ihrem Kollegen. Auf seinem Gesicht zeichnete sich Erleichterung ab. Vor den Augen von 200 fremden Offizieren und Matrosen eine verpfuschte Landung hinzulegen, war nicht das, was man sich wünschte.

Hansen überflog die Fregatte in einem weiten Bogen und näherte sich von hinten an.

»Starker Wind von Steuerbord«, mahnte der Copilot.

Hansen flog in einem kontinuierlichen Sinkflug an und ließ den Helikopter behutsam über das Flugdeck absinken.

Unvermittelt drehte sich die Maschine nun um 90 Grad nach rechts.

»Pass auf! Eine Bö!«, raunte der Copilot heiser.

Hansen trat mit aller Kraft in das linke Pedal. Der Helikopter regierte nicht. Er drehte sich weiter.

»Wir touchieren die Aufbauten!«, schrie nun der Copilot.

Hansen spürte, wie ihr Schweißperlen übers Gesicht rannen.

Für einen Augenblick erwog sie, die Maschine hochzuziehen. Aber auch das konnte ins Auge gehen.

»Brich ab!«, schrie der Copilot, dem wohl gerade ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen.

Genauso unvermittelt, wie die Maschine ausgebrochen war, fing sie sich wieder und drehte sich in die Normalposition längs zur Fahrtrichtung der Fregatte.

Der Copilot blies hörbar die Luft durch die Zähne. Alle an Bord atmeten durch.

»Dann setzen wir mal unsere beiden Paxe ab«, sagte Hansen entschlossen. »… und in Zukunft bitte etwas gelassener, Kollege«, fügte sie an ihren Copiloten gewandt hinzu.

Sie wandte sich gleich wieder ab, um durch das Grinsen, das sich über ihr Gesicht ausgebreitet hatte, nicht zu verraten, dass sie ebenso erleichtert war.

Dann setzte sie den Sea King auf dem Flugdeck ab.

Eine Welle, die in diesem Augenblick das Schiff anhob, ließ die Gummibereifung hart, begleitet von einem Quietschen, auf dem Schiffsdeck aufschlagen.

»Wow, ausgeprägte Materialprüfung«, kommentierte ein vorlauter Matrose aus der Wachmannschaft im Bauch der Maschine.

»Die Kleine weiß, wie man bumst«, grölte der Typ mit dem Tränentattoo, ungeachtet der Tatsache, dass die lauten Rotorengeräusche diese Unflätigkeit ungehört verklingen ließen.

»Soeben auf Rufzeichen Tango Bravo Uniform Papa gelandet«, meldete Hansen via Funk an die Bonn.

»Bravo Zulu« – was im Marinejargon so viel hieß wie gut gemacht – war der knappe Kommentar Ottmarsens am anderen Ende.

Erdung

Speyer, Montag, 26. September 2022, 14.20 Uhr

»Was treibst du denn hier? Ist es etwa endlich so weit?«, flötete Irina, Andrés Mieterin, Austauschstudentin und mittlerweile so etwas wie eine Art Adoptivtochter.

»Wer ich?«, fragte André verwirrt, als wäre er gerade aus einem Tagtraum gerissen worden.

»Na wer sonst? Putin und Biden sind gerade nicht hier, da bleibst ja nur du. Ey, bist du wieder lost, alter Mann.« Sie schüttelte den Kopf.

»Und was ist endlich so weit?«, hakte er nach.

»Na ja, dass du dich zum echten Trinker weiterentwickelt hast. Wie sagst du doch sonst gleich immer: ›Tagsüber trinke ich nicht‹ und jetzt das.« Irina wies auf das Portweinglas, das neben einer Espressotasse mit Dom-Motiv vor ihm stand.

»Das ist, sagen wir mal, eine Nachdenkhilfe.«

»Und über was musst du so heftig nachdenken, dass du dich mit Portwein abfüllst?«

»Das ist kein Portwein, das ist Brauny.«

»Dachte immer, ein Browny wäre ein Schokoladengebäck?«

»Ist es ja auch, das vor mir ist ein ›Brauny‹, wie die Farbe Braun mit einem Ypsilon am Ende.« André hielt Irina eine gedrungene schwarze Flasche entgegen, damit sie das Etikett lesen konnte.

»Und was soll das sein?«

»Es ist ein herrlicher Likörwein, der im Portweinverfahren hergestellt wurde. Das probieren mittlerweile schon einige junge experimentierfreudige Winzer in der Pfalz aus. Dieser ist vom Weingut Braun in Meckenheim, daher der Name.«

»Schön, dass du mich wieder einmal an deinem schier unerschöpflichen Weinwissen teilhaben lässt. Und clever, wie du versuchst, meine Frage zu umgehen.« Irina rollte mit den Augen.

»Na ja, du gibst ja eh keine Ruhe, bis du alles weißt. Ich habe vorhin etwas gehört, was mir auf den Magen geschlagen ist.«

»Aha, und der Brauny soll es hinunterspülen?«

»So ähnlich. Sagen wir mal so, er soll mir eine Entscheidungshilfe liefern.«

»Wow, überzeugendes Konzept, sich vor einer Entscheidung zu betrinken.«

»Ich betrinke mich nicht, es ist nur für den besseren Geschmack im Mund.«

»Erzähl mir lieber mal, warum du dieses Mundwasser brauchst. Die Entscheidung trifft dann besser Irina the Brain für dich.«

Zuerst etwas stockend, dann immer flüssiger berichtete er ihr von dem seltsamen Treffen mit Böhm im Mediterraneo.

»Ihr scheint Brüder im Geiste zu sein. Erstens könnte es eine von deinen Ideen sein, jemandem aufzulauern, um ihn anzuquatschen, und zweitens ist der mindestens genauso ein Grübler wie du.«

»Danke, aber dein Spott hilft mir jetzt auch nicht weiter.«

»Und wobei suchst du nun eigentlich Hilfe, das Ganze geht dich doch im Grunde genommen nichts an?«

»Nichts an? Immerhin hat er mich gebeten, die Polizei, also Frank Achill, für ihn anzusprechen.«

»Anzusprechen ist wohl eher etwas untertrieben. Er will, dass du ihn rumkriegst, um seiner fixen Idee nachzugehen. Merkst du nicht, dass er dich benutzt?«

»Was heißt benutzt, er ist eben höchst besorgt.«

Irina schüttelte den Kopf. »Du willst wohl wieder mal hinter allem irgendeine mysteriöse Straftat sehen. Und was soll Frank bitte schön tun? Die Leiche hat bereits in der Rechtsmedizin auf dem Tisch gelegen. Soll er denen sagen, dass sie Pfuscher sind? Nur wegen so einer fixen Idee. Und mal ganz ehrlich, was soll das denn gewesen sein? Wie oft soll der Typ getötet worden sein, erst die Maschine, die ihn fast zerfetzt hat, dann das Überfahren und schließlich das Ertrinken. Wie wichtig war er denn, dass man ihn gleich viermal töten sollte?«

»Na ja, wahrscheinlich hast du recht«, erwiderte er und rieb sich das Kinn.

Und seit ich im letzten Fall die Freundschaft zu Frank schon aufs Äußerste strapaziert habe, sollte ich wohl eher etwas zurückhaltender sein, setzte er im Geiste hinzu und fuhr dann laut fort: »Ich lasse es auf sich beruhen und lasse Frank raus aus der Sache.«

Sie schmunzelte lauernd und beobachtete amüsiert Andrés Sinneswandel. »Siehst du, alter Mann, künftig bei Problemen wie diesem immer erst Irina the Brain einschalten, bevor du zur Flasche greifst. Und nun gib endlich ein Gläschen davon ab. Schließlich hab ich die Entscheidung für dich getroffen.«

André eilte zur Vitrine, holte für sie ein Portweinglas und schenkte ein. »Zum Wohl.«

Irina roch am Inhalt und nippte vorsichtig, um sogleich einen größeren Schluck zu trinken. »Wow, nicht schlecht, was deine Pfälzer Winzerfreunde so alles hinkriegen. Dafür kannst du mich öfter um Rat fragen.«

»Aber eines noch, junge Dame«, begann André ernst und machte eine bedeutungsvolle Pause.

Irina schnaubte theatralisch. »Wenn ein Satz von dir so beginnt, als hätte ihn Tante Ludmilla ausgesprochen, graut’s mir schon, bevor du ihn raushaust.«

André schmunzelte.

»Ja, was ist, was wollte mir die in dir reinkarnierte Ludmilla sagen?«

»Der gehört nicht in Cola!«

Irina regierte nur mit einem lang gezogenen »Orgh« und schüttelte entgeistert den Kopf.

*

André ließ die Sache dennoch keine Ruhe. Ein Satz von Irina hatte ihm Anlass zum Grübeln gegeben. »Wie wichtig war er denn, dass man ihn gleich viermal töten sollte?«, hatte sie gesagt und damit einen kleinen Widerhaken in sein Gehirn gebohrt. Ja, er würde den Fall vergessen, aber diese Frage wollte er sich selbst beantworten, um ruhig schlafen zu können. Wen hatte Böhm da auf dem Tisch gehabt? Wie war es zu diesem Unfall gekommen? Und gab es vielleicht ein starkes Motiv, das den Täter so handeln ließ, um ganz sicherzugehen, dass der Alte auch wirklich sterben würde?

Marinebesuch

Schwarzes Meer, nahe dem Bosporus, rund vier Monate vorher, Samstag, 4. Juni 2022, 12.10 Uhr, 10.10 Zulu.

»Sie kümmern sich ums Betanken und halten sich dann bereit für einen schnellen Start«, befahl Hansen ihrem Copiloten, als sie sich, nachdem der Rotor zum Stillstand gekommen war, abgurtete.

»Und behalten Sie mir dieses russische Patrouillenboot im Auge«, fügte sie mit ernster Miene hinzu, ehe sie durch die geöffnete Tür ausstieg.

Über einen Niedergang hatte sich ein ganz in Weiß gekleideter Offizier genähert und mit verschränkten Armen vor dem Helikopter aufgebaut.

Der stattliche gut aussehende Mann, unter dessen Schirmmütze grau meliertes Haar hervorlugte, kam einige Schritte auf sie zu und lächelte. Er ließ ihr Zeit, ihren Blick über das Deck schweifen zu lassen und sich an das leichte Rollen des Schiffs zu gewöhnen, ehe er sie ansprach. »Willkommen an Bord«, sagte er in perfektem Deutsch und zeigte dabei seine makellosen weißen Zähne. »Ich bin Yarbay – auf Deutsch heißt das wohl Fregattenkapitän – Cem Deveoglu. Ich bin der Kommandant dieses Schiffes.«

»Danke für die Erlaubnis, auf Ihrem Schiff landen zu dürfen. Ich bin Fregattenkapitän Femke Hansen von der deutschen Marine«, antwortete sie förmlich. Die Erleichterung über die geglückte Landung und die Tatsache, dass ihr Gastgeber perfekt Deutsch sprach, war ihr deutlich anzusehen.

»Darf ich Sie zu einem Tee einladen, damit wir kurz den weiteren Ablauf besprechen können. Gerne kann Sie Ihr Copilot begleiten und wir servieren Ihrer Besatzung gerne etwas im Helikopter.«

Wieder war sie erleichtert, dass er verstand, dass sie nicht einfach die Gefangenen ausladen und ihre Wachtruppe an Bord lassen konnte. »Danke für Ihre Gastfreundschaft, aber ich denke, es reicht, wenn ich und der Vertreter des Auswärtigen Amtes, Herr Schröder, Sie begleiten, mein Copilot wird die Wachmannschaft beaufsichtigen und …« Hansen stockte.

»… und das Betanken überwachen …«, ergänzte Deveoglu lächelnd. »Wozu Sie die türkische Marine natürlich einlädt.«

»Oh, danke, das ist sehr freundlich. Und wenn Sie vielleicht noch …«, wieder stockte sie. »Na ja, über einen warmen Tee würden sich meine Leute sicher freuen.«

Der Kommandant nickte und gab einem jungen Matrosen eine kurze Anweisung.

Hansen gab dem Copiloten einen Wink, und ein spindeldürrer etwa 60-jähriger Mann – der Vertreter des Auswärtigen Amtes – schälte sich umständlich, unterstützt vom Bordmechaniker, aus dem Helikopter.

»Bitte folgen Sie mir in meine Kammer. Der Vertreter unseres Außenministeriums erwartet Sie schon«, sagte Deveoglu und wies auf eine Tür, die ins Innere des Schiffs führte.

Nachdem sie den Weg durch den Rumpf der Fregatte beendet hatten, öffnete Deveoglu die Tür zu seiner sogenannten Kommandantenkammer, die alles andere als eine Kammer war. Es war ein großer heller Raum mit einem Fenster, das den Blick übers Meer freigab, und mit einer für ein Kriegsschiff fast luxuriös anmutenden Holzvertäfelung.

Deveoglu bemerkte wohl Hansens und Schröders Blicke, die durch den Raum mit dem eher schwülstigen Mobiliar schweiften. »Wir Orientalen mögen es etwas opulenter und nicht so reduziert wie die Deutschen.«

»Woher, also ich meine, wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen?«

»Ich bin in Mannheim aufgewachsen, und als mich der Ruf zum türkischen Militär ereilte, waren meine Eltern finanziell nicht in der Lage, mich vom Wehrdienst freizukaufen, und ich wohl zu gradlinig, um mich irgendwie zu drücken. So kam ich zur Marine und bin hier seit 15 Jahren so etwas wie heimisch geworden.«

Die offene und freundliche Art des Kapitäns gefiel Hansen und machte das, was sie zu besprechen hatten, leichter.

»Sie gestatten, dass ich nach dem Vertreter des Außenministeriums schicke?«, fragte Deveoglu wohl eher rhetorisch und griff zum Bordtelefon. Nach wenigen Minuten trat ein Stuart mit einem Tablett mit Tee und einer Platte Baklava, einem typischen türkischen Blätterteiggebäck, ein.

»Nicht so gut wie in Istanbul, aber unser Koch gibt alles«, kommentierte Deveoglu und reichte ihnen die Platte.

Hansen war nicht unglücklich über diese fürstliche Bewirtung. Sie war nach dem langen Flug hungrig geworden. Schröder lehnte dankend ab.

Hansen hatte gerade in das süße, aber aromatische Gebäck gebissen, als sich die Tür zur Kammer öffnete und ein Mann Mitte 50 mit bürstenartigem grauem Schnurrbart und auffälliger Goldrandbrille eintrat. Sie schluckte und wischte sich mit dem Handrücken die Blätterteigkrümel von den Lippen.

»Herr Doktor Erbakan vom Außenministerium«, machte ihn Deveoglu bekannt.

Schröder schnellte diensteifrig hoch und stellte sich seinem türkischen Pendant vor.

Erbakan konnte wohl nicht Deutsch. Auch sein Englisch war wenig verhandlungssicher, sodass Deveoglu als Übersetzer fungierte.

»Ich hoffe, die beiden Gefangenen sind wohlauf und es wird keine Probleme bei der Übergabe geben?«, übersetzte Deveoglu.

»Ja, sie sind bereit. Ich soll Sie im Auftrag meiner Vorgesetzten noch einmal an die mit dem deutschen Außenministerium getroffene Vereinbarung erinnern«, antwortete Schröder mit eunuchenhaft kratziger Stimme.

Erbakan schüttelte abschätzig den Kopf und rümpfte die Nase. »Ich hoffe, dieser Hinweis soll kein Misstrauen gegenüber meinem Land und seinem Vermittlerstatus in dieser Angelegenheit ausdrücken?«

»Ganz und gar nicht«, widersprach Schröder eilig. »Ich wollte nur der Komplexität der Verhandlungen Rechnung tragen und Sie noch einmal für die besonderen Interessen der Bundesrepublik Deutschland in dieser Angelegenheit sensibilisieren.«

Deveoglu übersetzte.

Doktor Erbakan zog ein Papier aus der Aktentasche, wechselte die Brille und begann, ein vorgefertigtes Dokument zu verlesen.

»Im Zuge des Gefangenenaustausches zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland, welcher unter Vermittlung der Republik Türkei erfolgt, wurde folgende Vereinbarung getroffen«, übersetzte Deveoglu den ersten von Erbakan verlesenen Absatz.

Erbakan, der ihm die Zeit zur Übersetzung gelassen hatte, fuhr mit amtlicher Stimme fort. Dabei merkte man ihm deutlich an, dass ihn der in seinen Augen bestimmt als kleinmütig vorkommende Deutsche verärgerte.

»Im Austausch gegen die ZDF-Journalistin Margarethe Bornemann-Konopka übergibt Deutschland …«, fuhr Deveoglu mit seiner Übersetzung fort, bis er von Schröder unterbrochen wurde.

»Schon gut, schon gut, wir können das abkürzen«, fuhr er mit einer wegwerfenden Handbewegung dazwischen. »Es bleibt nur festzuhalten, dass Ihr Land sich verpflichtet, den einen der beiden – den mit den Tränentattoos – so lange in türkischen Gewahrsam zu nehmen, bis die kriegerischen Auseinandersetzungen im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein Ende finden. Wie Sie wissen, wird ihm eine Zugehörigkeit zum GRU, dem russischen Militärgeheimdienst, zugeschrieben. Er war schon auf dem Boden der Bundesrepublik aktiv und wir wollen nicht, dass er in der aktuellen Lage gleich wieder in Deutschland eingesetzt wird.«

»Selbstverständlich. Der türkische Premierminister selbst hat zugesagt, dass diese Person so lange in Ankara unter spezieller Aufsicht der Regierung interniert wird, bis die feindseligen Handlungen zwischen Russland und der Ukraine beendet sind oder Deutschland seiner vorzeitigen Entlassung zustimmt«, übersetzte Deveoglu hektisch. Er hatte sichtlich Schwierigkeiten, dem schnellen Wortwechsel der beiden zu folgen.

»Der andere ist, wie aus Ihrem Innenministerium verlautete, ein kleiner Fisch, der nach Ankunft auf freien Fuß gesetzt werden kann – natürlich erst nachdem die türkischen Behörden überprüft haben, dass ihm keine Verbrechen in unserem Land vorgeworfen werden.«

»Genau, ganz recht«, antwortete Schröder, dem man die Erleichterung ansah, durch die nochmalige Bestätigung dieser für das Außenministerium wichtigen Passagen seine Pflicht getan zu haben.

»Dann lassen Sie uns einen Tee trinken«, sagte Deveoglu, der sichtlich entspannter wirkte, da nun der lästige Teil ihres Treffens erledigt war.

Er hatte den Gästen Tee eingegossen, als ein Ordonanzoffizier die Tür öffnete, seinen Kopf hereinsteckte und seinem Vorgesetzten etwas auf Türkisch meldete.

»Das Beiboot der Russen legt gerade am Seitendeck an«, berichtete Deveoglu. »Wir sollten nach draußen gehen.«

Hansen spürte, wie das flaue Gefühl im Magen, das eben etwas nachgelassen hatte, wieder anschwoll. Hoffentlich geht alles gut, dachte sie. Sie hatte keine Lust, wegen eines gescheiterten Austauschs morgen die Titelseite der Blitzzeitung zu füllen.

Als sie das Deck betraten, fiel ihr die Masse an türkischen Seeleuten auf, die das Seitendeck und alle nur denkbaren Stationen bevölkerten. Offensichtlich hatte Deveoglu angeordnet, auch die Freiwache antreten zu lassen. Was hatte ihn so beunruhigt?

Standortbestimmung

Speyer, Dienstag, 27. September 2022, 9.20 Uhr

»Das, was Böhm gesagt hat, lässt mir keine Ruhe. Es ging mir die ganze Nacht durch den Kopf«, sagte André und schaute gedankenverloren auf die unberührte Cappuccinotasse vor sich auf dem Frühstückstisch.

Irina schüttelte den Kopf. »Du kannst es wohl mal wieder nicht lassen.«

»Wenn es schon die Polizei nicht tut, werde ich eben einen Abstecher nach Landau-Nußdorf unternehmen und den Sohn vom alten Knöringer befragen.«

»Knöringer? Woher weißt du seinen Namen? Hast du etwa …?«

»Ja, ich habe mit dem Bestatter telefoniert und ja, er hat mir die Kontaktdaten gegeben.«

»Und wie willst du das anstellen?«, fragte Irina, die wie immer in einem verwaschenen Schlafanzug vor ihm saß.

»Na ja, ich werde im Weingut einkaufen und Knöringer ausfragen.«