Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wenn in einem „Workshop“ ein „Keynote speaker“ als „Highlight“ anhand einer „Power-Point-Präsentation“ und „assisted by Handouts“ in einer „Dinner speach“ die „Unique selling points“ des Unternehmens in einem „coolen wording“ vorträgt und sich an diese „Performance“ noch ein „Get together“ anschließt, bei dem „homemade fingerfood“ gereicht wird, dann können Sie sicher sein, dass dieses „Top Event“ mit größter Wahrscheinlichkeit in einem deutschen Unternehmen stattfindet. Dabei gehen immer, wenn gedankenlos oder aus Wichtigtuerei verständliche deutsche Ausdrücke „eingedenglischt“ werden, ein Stück Kultur, nationale Tradition und Weltgefühl verloren. Sprache ist beileibe nicht nur ein Kommunikationsmittel. „Die Sprache ist“, so formulierte es Martin Heidegger, „das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch“. Dies möchte das vorliegende Buch augenzwinkernd und eindringlich aufzeigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.“

(Emile Cioran, 1911-1995)

Inhalt

Vorbemerkung

Prolog

Was hat Hausmeister Krause mit Englisch zu tun?

… dass keiner des anderen Sprache verstehe!

Die SMS-Sprache: LAWAMI oder Lach ´mal wieder.

Mit dem Tod jeder Sprache stirbt eine Welt.

Von der „Fremdgierigkeit“ der Deutschen.

Von der Praystation zum It-Girl.

Vergiftet

Fremdwörter können Glückssache sein.

Die Bahn stellt die richtigen Sprach-Weichen

Cool ist cool

Sprachgesetze als Waffe?

Dich aber, süße Sprache Deutschlands.

Sprache ist Macht.

Was wäre gewesen, wenn …?

Nichts ist unmöglich – Sprache und Werbung.

Wie schön Du bist.

Sprechen wir bald alle „Globish“?

Literaturverzeichnis

Nachbemerkungen

Zum Autor

Anmerkungen des Autors

Für mich ist eines der schönsten Worte in der deutschen Sprache „Dankeschön“. Leider hat es nicht bei jedem und zu jeder Zeit Hochkonjunktur, dennoch ist es ein aufrichtiges, ein emotionales, ein wertvolles Wort. Natürlich sind auch „thank you very much“ oder „merci beaucoup“ höfliche Formulierungen, aber unser „Dankeschön“ hat einfach etwas Besonderes. Dieses Gefühl der Dankbarkeit möchte ich all jenen gegenüber zum Ausdruck bringen, die mir durch Anregungen, technische Hilfestellungen, Ermutigungen und kritische Begleitung die Möglichkeit gaben, meine Idee, ein kleines, durchaus lieb gemeintes Buch zu veröffentlichen, Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein herzliches Dankeschön an Claudia Wendt, Ute Hoyer und Hans-Jörg Vogler, die mit ihren Fertigkeiten in der digitalen Welt diese Veröffentlichung erst möglich gemacht haben.

Ein herzliches Dankeschön an die ideenreichen Künstler Dominik Bauer, Harm Bengen, Ralf Böhme, Achim Greser, Markus Grolik, Elias Hauck, Heribert Lenz und Götz Wiedenroth für die Genehmigung, ihre Kunstwerke verwenden zu dürfen, um meinen Text zu veredeln.

Ich wollte mir gerne meine Besorgnis um unsere schöne Sprache von der Seele schreiben, wohl wissend, dass der Widerhall und die Kraft zur Veränderung eher gering sein werden.

Aber Sie, liebe Leser, können sich ja selbst ein Bild machen.

Rolf Müller,

Gelnhausen im August 2016

P.S. Übrigens, von wegen lieber Handkäs´ als Worst Case. Ich persönlich empfinde Handkäs´ als kulinarischen Worst Case.

Prolog

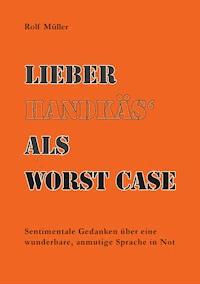

Lieber Handkäs‘ als Worst Case.

Dieser fundamentalen Weisheit, die auf tiefgründiger Lebenserfahrung beruht, kann eigentlich kein vernünftiger Mensch widersprechen, selbst wenn er noch nie in seinem Leben das Frankfurter Nationalgericht „Handkäs´ mit Musik“ probiert hat. Dieser Vergleich zwischen dem kulinarischen Angebot Handkäs´ und dem ungünstigsten Fall, dem Worst Case, hat allerdings einen kleinen Haken, denn er bezeichnet nur eine scheinbare Alternative, da in diesem konstruierten Gegensatz sowohl inhaltlich als auch sprachlich Nicht-Vergleichbares nur deshalb in ein direktes Verhältnis gesetzt wird, weil es sich so schön reimt. Handkäs´ und Worst Case sind Klangbrüder, aber keine Bedeutungsbrüder. Sie bewegen sich auf völlig unterschiedlichen inhaltlichen Ebenen.

Das muss man sich am besten praktisch und plastisch vorstellen. Stellen Sie sich die folgende Szene in einer typischen Äppelwoi-Wirtschaft im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen vor. Ein Gast, der über ein großes Maß an Wortwitz verfügt, gibt bei dem waschechten Frankfurter Kellner, der schon Hochdeutsch als eine Zumutung empfindet und Englisch ganz und gar für eine Unverschämtheit hält, seine Bestellung auf: „Herr Ober, bitte eine Portion Worst Case und einen Bembel“. Die Antwort des Frankfurter „native speakers“ würde vermutlich sehr lakonisch ausfallen: „Mein Herr, mir habbe kaan Worstkäs´, mir habbe nur Handkäs´ mit Musik´ oder Leberkäs´“. Diese erfundene Geschichte ist gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Wie verwirrend der Gebrauch von Anglizismen zur falschen Zeit am falschen Ort wirken kann, belegt ein Leserbrief in einer hessischen Regionalzeitung. Dort wurde in einem Artikel für eine traditionelle Straßenkerb geworben und mit Stolz darauf hingewiesen, dass bei den Speisen auch „Wedges mit Sour Cream“ angeboten wird. Daraufhin schreibt eine Leserin: „Wie jedes Jahr werden wir auch diesmal zur Kerb kommen. Es freut uns, ein solches dörfliches Treiben zu erleben. Jetzt bitte ich um Aufklärung, was das Essen betrifft. Was sind „Wedges mit Sour Cream“? Ist es ein einheimisches Essen, denn sollte es amerikanisch sein, müsste es schon „with“ heißen und nicht „mit“. Wie gut, dass auch noch Schnitzel angeboten wird. Und Pizza kenne ich auch.“

Ja, so kann es gehen, wenn für eine Straßenkerb, für ein „dörfliches Treiben“, mit dem Flair der großen weiten Welt geworben werden soll und es zum Zusammenstoß sehr verschiedener Gedanken-Welten kommt. Sowohl in dem fiktiven Dialog in der Apfelwein-Kneipe als auch in dem realen Leserbrief reden die beiden Dialog-Partner erfolgreich aneinander vorbei. Der eine erkennt zwar den scheinbaren Reim, aber er versteht den Sprachwitz des anderen nicht und kann ihn subjektiv auch nicht verstehen, weil er die beiden unterschiedlichen Ausdrucksebenen nicht erkennt. So kann Denglisch zum aneinander Vorbeireden führen und das eigentliche Ziel der Verständigung, sich zu verstehen, gehörig verfehlen.

Pech, wenn man defektes Deutsch spricht.

Vor einigen Jahren war ich als Vorsitzender einer Sport-Konferenz in Brüssel und sollte ein Gespräch mit einem tschechischen EU-Kommissar moderieren. Aus Höflichkeit und Respekt vor dem hohen europäischen Funktionsträger begann ich die Einleitung der Konferenz in englischer Sprache. In der Pause kam ein Freund zu mir und zeigte sich äußerst erstaunt darüber, dass ausgerechnet ich, ein bekannter und bekennender militanter Streiter für die deutsche Sprache, englisch spräche.

Diese Episode zeigt das Missverständnis, dem die Gegner des „Denglischen“ immer wieder begegnen. Nicht die englische Sprache, eine liebe indogermanische Verwandte des Deutschen, ist der Stein des Anstoßes, sondern die seltsame Mischform des Denglischen und die meist überflüssigen Anglizismen. Diese Kritik am Denglischen und an der Überdosis Anglizismen hat nichts mit dem positiven Aspekt der Zwei- oder Mehrsprachigkeit zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. In einer globalisierten Welt gehört Mehrsprachigkeit längst zur Bildungs-Standardausrüstung, nicht nur in den Bereichen der Wissenschaft und der Wirtschaft. Sie ist zu einer wichtigen Voraussetzung für berufliche Karrieren geworden.

Doch unser Sprachgebrauch hat seit langem Formen angenommen, als hätten beim Spracherwerb ein angelsächsischer Vater und eine deutsche Mutter ihre jeweiligen Gene vererbt, und das Kind könne sich situationsbedingt nicht für eine Sprache entscheiden, sondern nutze einen unverständlichen Mischmasch.

So, wie es die Gruppe „Wise Guys“ in ihrem Text „Denglisch“ karikiert: „Oh, Herr, bitte gib meine Sprache zurück“, „Oh, Lord, bitte gib mir meine Language zurück“, „Oh, Lord, please gib mir meine Language back“. Ja, nicht immer sind Cocktails wohl schmeckend, es kommt auch auf die Zutaten, die Dosierung und den persönlichen Geschmack an. Das gilt auch für Sprach-Cocktails. Hannes Stein hat dazu in seiner „Enzyklopädie der Alltagsqualen“ einen kulinarischen Vergleich konstruiert: „Spaghetti mit Meeresfrüchten, für sich genommen, absolut essbar, und auch Tiramisu ist eine feine Sache. Rührt man aber beides zusammen, erhält man eine unappetitliche Pampe. Und so ist auch Denglisch, diese Mixtur aus Englisch und Deutsch, die von Leuten ohne Sprachgefühl für cool gehalten wird, eine ziemlich ungenießbare Sache.“(1) Prost Mahlzeit!

Nun ließe sich argumentieren, das Denglische sei nahezu die ideale Lingua franca, sie schaffe doch für Menschen verschiedener Sprachgemeinschaften auf speziellen Gebieten die Möglichkeit der Kommunikation. Dies wäre allerdings nur dann richtig, wenn es wirklich um die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Muttersprachen ginge. Doch dies ist gerade beim Denglischen nicht der Fall, denn es wird ausschließlich im eigenen deutschen Sprachraum genutzt. Unter dieser Voraussetzung ist die Frage nicht nur erlaubt, sondern sogar zwingend, ob wirklich alle Aussagen, die im Deutschen für jedermann erkennbar und verständlich einen Gegenstand oder einen Tatbestand in aller Klarheit und Emotionalität bezeichnen, auf Teufel komm raus wirklich in Anglizismen ausgedrückt werden müssen.

Es wird Sie nicht überraschen: Meine Meinung lautet eindeutig Nein, und dies ist auch der Tenor dieser lieb gemeinten Streitschrift, die beileibe kein Reinheitsgebot für die deutsche Sprache fordert, sondern eher eine Liebeserklärung an deren Geschichte, Entwicklung, Klang und Wesen darstellt.

Ich will nicht bestreiten, dass meine Herkunft als Sohn einer Buchhändlerin und eines Buchhändlers und meine Wahl der Germanistik als Studienfach eine besondere persönliche Sensibilität für die geschichtliche und aktuelle kulturelle Leistung der deutschen Sprache geprägt haben. Doch bin ich unabhängig von diesen subjektiven Motiven davon überzeugt, dass wir in Deutschland auch ein objektives Denglisch- und Anglizismus-Problem haben.

Natürlich kann man auf diese Problematik des oft inflationären Anglizismen-Gebrauchs ganz unterschiedlich reagieren. Die eine, eher fatalistische Sichtweise: „Das nehmen wir völlig locker“, „das sehen wir ganz cool“. Oder es hilft die Einstellung des „Rheinländer Grundgesetzes“: „Et es wie et es, es kütt, wie es kütt, et hätt noch emmer joot jejange“ (Es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt, es ist noch immer gut gegangen). Eine andere Möglichkeit: Man greift zur hessischen Lebensweisheit: „Unn eh´ ich mich uffreech, is mir´s lieber egal!“ (Und ehe ich mich aufrege, ist es mir lieber egal). Mit den vielen humoristischen, persiflierenden Beispielen wie etwa von der Musikgruppe „Wise Guys“ mit ihrem Lied „Denglisch“, des ostfriesischen Komikers Otto Waalkes mit seinem Kursangebot „English for runaways“ oder den vielen witzigen „Übersetzungen“ von „You are heavy on wire“ (Du bist schwer auf Draht) über „Equal goes it loose“ (Gleich geht es los), „Striptease table“ (Ausziehtisch) oder „Letter-Sex“ (Briefverkehr) bis „You are on the woodway“ (Du bist auf dem Holzweg“) lassen sich das Denglische und der Anglizismussturm gut ertragen. Viele kreative Wortschöpfungen aus der Jugendsprache nehmen das Phänomen eher auf die leichte, originelle Schulter und bezeichnen beispielsweise die Pinkelpause als „Biobreak“, die Sonnenbank als „Assitoaster“, das Nachsitzen als „Happy Hour“ oder Anstrengendes als „hardcore“. Ebenso „cool“ sind Wortneuschöpfungen, die Kofferwörter wie „Bankster“ (aus Banker und Gangster) oder „Smombie“ (aus Smartphone und Zombie) hervorbringen. Andere machen sogar eine Anleihe im Medizinischen. Ausgehend vom Begriff Diarrhoe sind Ableitungen für unterschiedliche Bewertungen entstanden: „Logorrhoe“ für Rede-Durchfall, entsprechend „Blogorrhoe“ oder „Twitterrhoe“.

Phantasie kennt keine Grenzen.

Wem bei diesem Phänomen allerdings nicht zum Lachen und Prusten zumute ist und wer tiefer bohren will, der stößt vor in die Sphären der Kausalität zwischen menschlichem Denken, Bewusstsein und Sprechen, er erkennt den Zusammenhang von Sprache und Macht, kann Einblicke in die Werbesprache gewinnen und erfährt etwas über die historische „Fremdgierigkeit“ der Deutschen.

Platon hat die Sprache als ein „organon“, als ein Werkzeug, begriffen. Sie ist ein vielseitiges Werkzeug des Denkens und des Gefühls ebenso wie der Verständigung und des Missverständnisses, sie ist Werkzeug der Wahrheit und der Lüge, der Macht und der Ohnmacht, und sie verbindet ebenso wie sie ausgrenzt, sie gibt Orientierung, aber sie führt auch in die Irre. Die individuelle Sprache mit ihrem Wortschatz, ihrer Semantik und ihrer Struktur bestimmt die Grenzen der Welterfahrung, und so ist es nur logisch, dass sich diese Grenzen des Einzelnen in dem Moment verändern, in dem sich die eigene Welterfahrung verändert. Dies bleibt nicht ohne Wirkung auf das sprechende und denkende Ich.

„Lieber Handkäs´ als Worst Case“ ist ein sprachkritischer Versuch, den Zusammenhängen, Ursachen und Entwicklungstendenzen dieser sprachlichen Veränderungen und den veränderten Ausdrucksgewohnheiten, die als Denglisch und Anglizismen bezeichnet werden, nachzuspüren. Bei einem solchen Versuch schwingt immer ein Stück Gesellschaftskritik mit, und Wertungen lassen sich nicht verhindern, denn sie sind Zeichen widerstreitender geistiger Strömungen.

Diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Sprach – und Gedankenwelten ist schon länger in vollem Gange, und dies nicht nur in Deutschland. Die Skala der Einschätzungen ist breit. Sie reicht von selbstverständlicher Akzeptanz über Gleichgültigkeit bis zu energischer Ablehnung. Der Sprachwissenschaftler Hans Eggers nimmt den Sprachwandel locker. In seiner „Deutschen Sprachgeschichte“ offenbart er ein gleichsam biologisches Sprachmodell: „Sprache beginnt, entwickelt sich und geht unter“(2). Es ist also völlig unnötig, sich wegen der vielen anglo-amerikanischen Ausdrücke in unserer Sprache aufzuregen, das vergeht, und „eingewanderte“ und „ausgewanderte Wörter“ gab es schon immer. Ähnlich, aber mit einem Schuss Ironie, sieht es der Wiener Germanist Richard Schrodt: „Warum geht die deutsche Sprache immer wieder unter?“(3). Das heißt im Klartext: Macht Euch keine Sorgen, noch immer hat die deutsche Sprache ihren eigenen Tod überlebt.

Das ist die eine Position, die Sprache als ein lebendes System betrachtet, zu dem eine sprachliche Evolution naturgemäß gehört. Für diese Vertreter sind denglische Begriffe und Anglizismen als ein positives Zeichen der Modernität in einer globalisierten Welt, als Ausdruck eines unumkehrbaren Wandlungsprozesses, als Sprach-Variation, als notwendige Internationalisierung oder als ein „Update“ unserer Sprache zu bewerten.

Sie sehen in diesem Phänomen keinen Anlass zu erhöhtem Blutdruck oder sorgenvollen, tiefergehenden Gedanken. Sie halten es mit dem Motto: Trends und Modeerscheinungen kommen und gehen, was regt Ihr Euch auf.

Im Unterschied dazu steht das Lager der Besorgten, das die Sprachrealität in unserem Land als Ausverkauf nach dem Motto „Deutsch for sale“ (4), als „Verlotterung der deutschen Sprache“ (5), als „Lust an der Selbsterniedrigung“ (6), als Schritt in die „drohende, globale Einsprachigkeit“ (7) oder gar als „kulturellen Selbstmord“ (8) diagnostiziert. So schwanken die Einschätzungen der Sprachentwicklung zwischen einem völlig normalen, immer wiederkehrenden Vorgang bis hin zum Menetekel einer Sprachverarmung und dem kalten Hauch eines bevorstehenden Sprachenmords.

Ich reihe mich in die Schlange derjenigen ein, die Kritik an der Denglisch- und Anglizismen-Infiltration unserer Sprache üben; aber ich möchte nicht in die Rolle eines Sprach-Don Quichottes geraten, der gegen Windmühlen kämpft und auf seiner Muttersprachen-Rosinante sehenden Auges in eine Niederlage reitet und am Ende als Narr dasteht. Daher will ich nur aus meiner Sicht bestimmte Aspekte der Entwicklung der deutschen Sprache aufzeigen und denkbare Konsequenzen deutlich machen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass aus der Sprachbeschreibung eine Sprachkritik wird, bei der traurige Gedanken mitschwingen.

Angesichts der Tatsache, dass etwa 55 Prozent der deutschen Bevölkerung kein Englisch spricht und versteht, sind die Umfrageergebnisse, die einen eindeutigen Trend gegen das Denglische und den übermäßigen Gebrauch von Anglizismen ergeben, keine Überraschung. Aber dieses Ergebnis birgt auch die große Gefahr, dass diese 55 Prozent das Augenzwinkern, das die scheinbare Alternative „Lieber Handkäs´ als Worst Case“ begleitet, vielleicht gar nicht verstehen können.

Das wäre aber wirklich schade, das wäre ein echter „Worst Case“.

I. Was hat Hausmeister Krause mit „Denglisch“ zu tun?

Wir haben einen herben Verlust zu beklagen.

Unseren freundlichen, immer hilfsbereiten Hausmeister Eduard Krause gibt es nicht mehr.

Na ja, das stimmt nicht so ganz, denn den freundlichen und immer hilfsbereiten Eduard Krause gibt es noch, er arbeitet auch nach wie vor im selben Haus, und er verrichtet auch noch die gleichen Arbeiten wie früher. Nur ist er jetzt Facility Manager. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis seine Kollegin Gerda Feinhals, die frühere Putz- oder auch Reinemachefrau, zur Dirty-Managerin avanciert.

Wir haben aber noch einen anderen Verlust zu beklagen. Unsere Sprach- und Schreibkultur sind im Begriff zu schwinden, und wesentliche Ursachen haben Namen. Sie heißen „Denglisch“ und Anglizismen.

Da werden altbekannte und vertraute Begriffe „modernisiert“ und ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdet, und es werden deutsche und englische Begriffe durcheinander gewirbelt.

Die deutsche Sprache ist offenkundig in keiner guten Verfassung, sie schwächelt und zeigt deutliche Symptome einer chronischen Erkrankung, und ihr Zustand gibt wenig Anlass für ein „Feeling“ von „Wellness“ oder „Fun“. Das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen, sondern vielmehr den Menschen, die es durch ihr Sprach-Verhalten dazu kommen lassen und unsere Sprache ohne Not preisgeben. Rufe nach Abhilfe werden laut: „Rettet dem Deutsch“, verlangt Mathias Schreiber im „Spiegel“: „Die deutsche Sprache wird so schlampig gesprochen und geschrieben wie nie zuvor. Symptom der dramatischen Verlotterung ist die Mode, fast alles angelsächsisch „aufzupeppen“.“(9)

Einige Mitschuldige für diese Entwicklung nennt Schreiber konkret beim Namen. „Schrecklichstes, auch ständig auf schreckliche Weise vereinfachtes und verharmlostes Symptom der kranken Sprache aber ist jenes modische Pseudo-Englisch, das täglich aus den weitgehend gehirnfreien Labors der Werbeagenturen, Marketings-Profis, Popmusik-Produzenten („Charts“, „Flops“, „flashen“), aber auch aus Behörden, wissenschaftlichen Instituten, Massenmedien und den Reden-Schreibstuben der Politiker und Verbandssprecher quillt wie zähflüssiger, giftiger Magma-Brei, der ganze Kulturlandschaften unter sich begräbt.“

Was waren das noch Zeiten, als es in jeder Epoche eine spezifische gesellschaftliche Gruppe gab, die als „Gestalter“ für die Entwicklung der Sprache verantwortlich war, wie Hans Eggers (10) schreibt: In althochdeutscher Zeit die „Geistlichkeit“, im Mittelalter das „Rittertum“, in der frühen Neuzeit das „Bürgertum“ und in der Neuzeit die „Massengesellschaft“.

Ja, und für uns sind es die modernistischen Anglizismus- und Denglisch-Jünger, die Matthias Schreiber an den Sprach-Pranger gestellt hat.