17,99 €

Mehr erfahren.

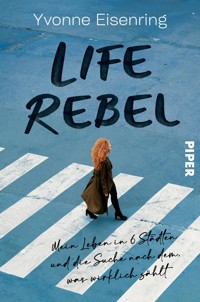

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Nur du entscheidest, wie du leben möchtest Was macht mich glücklich, wie möchte ich leben und wofür meine Zeit nutzen? Die Antworten, die Yvonne Eisenring auf diese Fragen findet, führen zu einem ganz anderen Lebensentwurf als dem, den die Gesellschaft für eine junge Frau vorsieht. Die Autorin macht neue Orte zu ihrem Zuhause, widersetzt sich der traditionellen Arbeitsweise und überprüft immer wieder ihre Prioritätenliste. Ihr unkonventioneller Weg zeigt, wie spannend und erfüllend es sein kann, neu zu beginnen. Das Buch ermutigt dazu, herauszufinden, wie man leben will und gegen die herkömmliche Nutzung der Zeit zu rebellieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Sammlungen

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Die Personen, die in diesem Buch vorkommen, sind zum Schutz ihrer Privatsphäre verfremdet. Namen und Details sind verändert.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Vignetten: Stepan Petrov, shutterstock

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Mirjam Kluka

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Motto

Prolog

Paris

Leben in der Schuhschachtel

Die Kunst des »Laisser-faire«

Das wertvollste Gut

Un P’tit Amour

Berlin

Wer ankommen will, muss abwarten

Das Prokrastinationsparadies

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen?

Kein Weg des geringsten Widerstandes

Mexico City

Herzlich unwillkommen

Ohne Freunde keine Freiheit

Schwindlig vor Angst

Das vielleicht größte Privileg

Buenos Aires

Plötzlich Millionärin

Das Universum wirds richten

Finger im Spiel

Check the box

New York

Die perfekte Situation

Reich ohne Reichtum

Kein Kompliment zu klein

Friends and Lovers

Zürich

Das städtische Dorfleben

Der verlorene Heimvorteil

Der übervolle Terminkalender

Schmerz im Herz

Epilog

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für Corinne

»Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.«

Momo von Michael Ende

Prolog

Ich gehe so schnell wie möglich die Langstrasse entlang, die bekannteste Partymeile Zürichs, nachts ein aufregender, schillernder Ort, tagsüber relativ trist und trostlos, was ziemlich passend für meinen Gemütszustand ist. Die Shorts kleben wegen der Hitze an meinen Beinen, meine verquollenen Augen werden von einer Sonnenbrille verdeckt. Ich weiche einer johlenden Reisegruppe und einem Typ auf einem Fixie-Fahrrad aus. Es riecht nach Alkohol und Urin, süßem Parfüm und billigem Putzmittel. Einen Tag später wird hier meine Geburtstagsparty steigen. Dreißig werde ich. Doppelt so viele Leute sind eingeladen. Aber deshalb bin ich nicht hier. Ich bin auf dem Weg zur Wohnung meines Freundes. Wenn ich sie wieder verlasse, ist es die Wohnung meines Ex-Freundes.

Wenige Monate zuvor wäre das unvorstellbar gewesen. Wir waren berauscht von unserem Zusammensein, redeten über Abenteuer, die wir gemeinsam erleben, und Reisen, die wir unternehmen wollten. Eines Tages jedoch, als hätte der Wind umgeschlagen, ging es rasant bergab. Was zuvor so harmonisch und einfach war, war plötzlich zermürbend und kompliziert. Wir stritten täglich, auf Liebesbeteuerungen folgte vernichtende Kritik, Forderungen wurden gestellt, Versprechungen gebrochen. Noch nie in meinem Leben hat mich eine Beziehung derart verwirrt. Mein Wunsch, endlich zu begreifen, was los ist, war riesig, die Hoffnung, dass ich verstand, warum plötzlich schlecht ist, was vorher so gut war, wurde hingegen immer kleiner. Ich fühlte mich wie ein Spielball, der von einer Ecke in die nächste gekickt wurde. Die Fähigkeit, eine Situation einzuschätzen, hatte ich irgendwann komplett verloren, mein Urteilsvermögen war ausgehebelt. Als ich mich endlich vom Spielfeld nahm, war ich sieben Kilo unter meinem Normalgewicht, hatte dunkle Augenringe und hervorstehende Wangenknochen.

Ich hätte schon Wochen früher gehen sollen. Aber ich konnte nicht. Ich wollte nicht. Ich neigte schon immer dazu, vor allem das Positive zu sehen, verfüge über einen fast unzerstörbaren Optimismus. Ich glaube an das Gute im Menschen und will nicht schnell aufgeben – was ja nicht per se schlecht ist. Oft erweisen sich diese Eigenschaften sogar als äußerst hilfreich. In destruktiven Beziehungen sind sie jedoch eher kontraproduktiv. Dass ich den Tag vor meinem Dreißigsten für den endgültigen Bruch wählte, hatte nichts mit meinem Geburtstag zu tun. Es war ein kleiner Scherz des Schicksals. Oder bloßer Zufall. An diesem Tag endete ein Telefonat in einem derart vernichtend fiesen Streit, dass sogar ich keinen anderen Ausweg mehr sah, als zu gehen.

Rückblickend war es einer der wichtigsten und absurderweise besten Tage meines Lebens. Nicht, weil er so schön war, aber nach diesem Tag habe ich angefangen, mein Leben umzukrempeln. Ohne die Trennung hätte ich mich bestimmt mehr an den Idealen der Gesellschaft orientiert. Ich hätte mich eher mit einer konventionellen Lebensweise identifiziert und nach einem herkömmlichen Wertesystem gelebt. Denn auch wenn heute gerne betont wird, wie offen alle sind und wie anders es als früher ist, spürt man ganz genau, was man mit dreißig sein und tun sollte. Besonders für uns Frauen gibt es klare Vorstellungen. Bei jeder Gelegenheit wird man gefragt, ob man bald verheiratet oder schwanger sein wird. Manchmal explizit, manchmal unterschwellig, und das unabhängig davon, ob sich die Fragenden als konservativ oder modern bezeichnen würden. Ist man noch nicht mit der Familienplanung beschäftigt, sollte man wenigstens eine perfekte Karriere hinlegen.

In den Zwanzigern gibt es noch nicht so klare Rollen. Einige studieren, andere arbeiten schon, manche gehen jeden Abend aus oder hangeln sich von Praktikum zu Praktikum und versuchen den richtigen Beruf zu finden. In den Zwanzigern ist alles erlaubt, und alles, was später bereut wird, kann als Jugendsünde entschuldigt werden. Überschreitet man jedoch die »magische Dreißigergrenze«, schnellen die Erwartungen in die Höhe. Die Konventionen greifen, der Druck nimmt zu.

Aus gesellschaftlicher Sicht machte ich folglich alles falsch. Weil mein Ex-Freund und ich überlegten, eine Weile in Berlin oder Lissabon zu leben, wohnte ich vorübergehend bei meiner Schwester. Ich hatte keinen festen Job – und nun war ich auch noch Single. Ich war ein gescheiterter Plan. Ein sozioökonomisches Fehlkonstrukt. Ich hatte gar keine andere Wahl, als eine neue Richtung einzuschlagen. Und das war gut. Wäre das alles nicht passiert, hätte ich die folgenden sechs Jahre nicht so gelebt, wie ich es tat. Ich hätte nicht in fünf anderen Städten gewohnt, hätte nicht meine Arbeitsweise und mein Lebensmodell hinterfragt. Ich hätte meine Prioritätenliste nicht regelmäßig überprüft, und vor allem hätte ich sicher nicht so viel Zeit damit verbracht, herausfinden zu wollen, was im Leben wirklich zählt.

Paris

Leben in der Schuhschachtel

Drei Monate nach meinem Geburtstag saß ich im Zug Richtung Frankreich. Dass ich mich entschlossen hatte, eine Weile in Paris zu leben, lag nicht daran, dass ich mich besser fühlte. Ich hatte auch nicht das dringende Bedürfnis, in der Stadt zu arbeiten, in der schon viele große Schriftsteller:innen ihre bedeutenden Werke geschaffen haben – Victor Hugo, Simone de Beauvoir, James Joyce, Ernest Hemingway und viele andere verfassten schon ihre Bücher an der Seine.

Der Grund für mein Weggehen war ein anderer. In Zürich fühlte ich mich gefangen. Ich liebe meine Heimat, aber man kann es drehen und wenden, wie man will: Die größte Stadt der Schweiz ist winzig. In Zürich leben gerade mal um die 440 000 Personen. In Zürich ist jede Person maximal zehn Minuten entfernt, und besonders die, die man partout nicht sehen will, gehen immer zur gleichen Zeit wie man selbst einkaufen. Aus Angst vor einem unverhofften Treffen mit meinem Ex hetzte ich mit meinem Fahrrad durch die Straßen und saß nervös in meinen Lieblingscafés. In Paris war die Luft rein, ich konnte aufatmen.

Mein Studio – ein Freund, der mich besuchen kam, nannte es eine möblierte Schuhschachtel – wurde als Schreibatelier ausgeschrieben und war ein altes Ladenlokal an der Rue Ramey in Montmartre. Der Boden bestand aus grauem, kaltem Plastik. Mitten im Raum war ein Etagenbett. Wollte ich schlafen, musste ich in eine Art Höhle kriechen. Für aufregendere Aktivitäten war das Bett absolut ungeeignet, aber an Sex konnte ich ohnehin nicht denken. Die Fensterfront, die dank der Zeiten als Ladenlokal bestand, diente den Leuten, die daran vorbeigingen, als riesiger Spiegel. Alle, wirklich alle, schauten rein oder blieben gar kurz stehen, sie strichen ihre Kleidung glatt, richteten sich die Haare oder zogen ihre Lippen nach. Hie und da drückte sich auch jemand einen Pickel aus, und wenn ich gerade sehr gelangweilt oder übermütig war, trat ich just in diesem Moment vor die Tür und grüßte überschwänglich. Meist war ich dafür aber zu erschöpft. Obwohl ich täglich zehn Stunden schlief, fühlte ich mich nie richtig erholt. Es ging mir, wie es einem nun mal geht nach einer Trennung. An manchen Tagen endlich besser und dann schnell wieder schlechter. Liebeskummer ist ein mieser Trickser. Wenn man glaubt, er sei ein Stück in die Ferne gerückt, kommt er umso heftiger um die Ecke geschossen.

Wenn ich mal nicht in meiner Höhle vor mich hin döste, setzte ich mich vor die große Fensterfront und beobachtete das Geschehen jenseits des Glases. Da waren der Mann mit dem übergewichtigen Hund, der jeweils spätabends vorbeischlurfte, das pelzige Röllchen hinter sich herziehend, und die Besitzerin der Bäckerei auf der anderen Straßenseite, die bestimmt eine Dose Haarspray pro Tag versprühte, sodass ihr kein Windstoß etwas anhaben konnte. Sie rauchte exakt drei Zigaretten pro Stunde, nie mehr, nie weniger. Und vor dem Café schräg gegenüber saßen zu jeder Tageszeit perfekt gestylte Menschen, die immer ewig lange das handgeschriebene Menü auf der Tafel studierten und dann Winzigkeiten auf hellblauen Tellerchen bestellten. Wirklich kennengelernt habe ich niemanden in den ersten Wochen in Paris. An manchen Tagen unterhielt ich mich einzig mit der Haarspray-Bäckerin, bei der ich für ein bisschen Brot mein ganzes Schulfranzösisch zusammenkratzen musste: Bonjour, ça va? – Oui, ça va. – Une baguette? – Une baguette. – Merci.

Neben dem Liebeskummer kämpfte ich mit einer mir bisher unbekannten Intensität der Zukunftsangst. Mit der Trennung war zwar zum Glück der emotionale Höllentrip zu Ende, mit ihr waren aber auch meine ganzen Pläne beerdigt worden. Tschüss, Lissabon und Berlin, goodbye, Familienplanung und Paarleben. Dass man sich nach einer Beziehung umorientieren muss, war nichts Neues für mich. Ich musste schon ganze Haushalte aufteilen, wovon ich diesmal weit entfernt war. Aber ich habe in dieser Beziehung so viel Zeit mit Träumen verbracht, ganz nach dem Grundsatz, je schwieriger die Gegenwart, desto schöner gestalte ich mir die Zukunft, dass ich mich wehrte, diese Träume aufzugeben. Ich hatte mir bis ins kleinste Detail ausgemalt, wie mein Leben irgendwann sein könnte. Als ich mich trennte, habe ich diese Vision zwar bewusst zerstört, aber es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich sie loslassen konnte. Ich musste mich von einem Leben verabschieden, das hätte sein können, wenn denn alles so gekommen wäre, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vermutlich wäre es nie so geworden. Das war mir völlig klar, und dennoch konnte ich diese Luftschlösser nicht kampflos aufgeben. Plan A war gestorben, und einen Plan B gab es nicht.

Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich tun sollte. Ich hatte auch keinen Job, der meine volle Aufmerksamkeit verlangte. Zwei Jahre zuvor hatte ich meine feste Stelle beim Fernsehen an den Nagel gehängt, weil mich ein Schweizer Buchverlag unter Vertrag nahm. Mein erstes Buch war dann auch ein Erfolg, und die logische Konsequenz wäre ein weiteres Buch gewesen, aber kreatives Denken und präzises Schreiben waren während der ersten Wochen in Paris eher nicht zugegen. Was die Situation nicht vereinfachte, war, dass die Gleichaltrigen in meinem Umfeld ganz andere Wünsche und Sorgen hatten als ich. Viele von ihnen sind nach Jahren, die sie mit Studieren und Reisen verbrachten, ins Berufsleben eingestiegen. Sie kämpften um Gehaltserhöhungen, kümmerten sich um ihre Altersvorsorge und zogen mit ihren Partner:innen in neue Wohnungen. Sie lebten komplett andere Leben als ich – was eigentlich nichts Neues war. Anfang und Mitte zwanzig waren alle Single, ich jedoch hatte einen festen Freund – eine durchaus gute Beziehung, gesund und stabil, einfach viel zu früh und mit unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben. Meine Freund:innen lebten in Groß-WGs, während ich in einer Altbauwohnung mit besagtem Freund wohnte. Sie feierten die Nächte durch und verschliefen die Vorlesungen, ich radelte frühmorgens ins Fernsehstudio, wo ich sieben Jahre als Reporterin arbeitete.

Dass ich nun weg war, hatte den Vorteil, dass niemand mehr fragte, was ich als Nächstes tun wollte. Alle waren überzeugt, dass ich an einem neuen Buch arbeiten würde. »Ist sicher total inspirierend in Paris«, hörte ich oft. »In den französischen Cafés zu sitzen und zu schreiben, ach, wie romantisch!« In Cafés saß ich tatsächlich oft. Ich verbrachte viele Vormittage im Pimpin am Ende der Rue Ramey mit Croissant und Café au Lait und schaute zu, wie die Fensterfront immer mehr beschlug, sodass man irgendwann nicht mehr raussehen konnte. Ich schlenderte mehrmals die Woche zur Sacré-Cœur, weiter zum Place du Tertre, wo sich Tourist:innen für viel Geld als Karikatur zeichnen ließen. Ich setzte mich ein paar Straßen weiter für eine Galette in die Crêperie Brocéliande oder aß im La Bossue ein Stück Quiche. Ich verließ Montmartre selten in den ersten Wochen und spazierte nur manchmal ins benachbarte 19. Arrondissement, wo ich mich für ein Stück Kuchen in mein Lieblingscafé, ins Le Pavillon des Canaux, setzte. Ich hatte meinen Laptop zwar immer dabei, wirklich weiter kam ich deshalb aber nicht.

Mir fehlte die Idee für ein neues Buch, und es blieb mir nichts anderes übrig, als mich durch Jobinserate zu klicken. Ich staunte über die vielen Superlative in den Stellenausschreibungen, konnte mich aber für nichts wirklich begeistern. Für viele Stellen fehlte mir auch das nötige Studium. Ich begann folglich als Texterin für Werbeagenturen zu schreiben. Selbst zu entscheiden, wann ich arbeitete und wann nicht, gefiel mir, die Aufträge waren gut bezahlt, und mir blieb genug Zeit, daneben etwas anderes zu tun. Da ich mit 19 Jahren in den Journalismus einstieg und mit zwanzig schon vor der Kamera stand, hatte ich nie studiert. Ich schloss zwar eine Medienausbildung ab, die ich berufsbegleitend absolvieren konnte, kannte aber Universitäten nur wegen einiger Drehs, die ich darin hatte. Ich meldete mich für ein Philosophiestudium an einer Fernuniversität an und beschäftigte mich die nächste Zeit mit den großen Fragen über Sinn und Sein.

Die Kunst des »Laisser-faire«

Es wurde Winter, und ich hievte meine Bücher über Platon und Aristoteles aus der dunklen Schuhschachtel in eine helle Wohnung im 2. Arrondissement. Die Wohnung lag im dritten Stock und gehörte einer guten Freundin, die sie gerade nicht brauchte. Schon als ich meinen Koffer die schmale Wendeltreppe emporschleppte, wusste ich, dass es nun bergauf gehen würde. Ich begann, täglich zu joggen, was ich früher immer getan habe, aber dann mangels Energie für eine Weile sein ließ. Meine Route führte durch die Rue Sainte-Anne, an den besten asiatischen Restaurants der Stadt vorbei, hinunter zum Louvre. Dort überquerte ich den großen Platz mit den zahlreichen Reisegruppen darauf, die mit ihren Fähnchen in der Luft wedelten, und gelangte ans Ufer der Seine, wo ich an besonders guten Tagen bis zum Eiffelturm lief. Wie sehr mir das Joggen fehlte, realisierte ich erst, als ich wieder damit anfing.

Meine Tage begannen sich zu füllen: Ich las, lernte, schrieb und joggte. Für Dates war ich noch nicht bereit. Es gibt Leute, die nach einer Trennung innerhalb kürzester Zeit zurückschwingen und schnell eine neue Beziehung, eine heiße Affäre oder wenigstens ein paar One-Night-Stands haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich entliebe mich so langsam wie ein Faultier, das zwei Liter Baldriantee getrunken hat. Aber neue Leute wollte ich dennoch kennenlernen. Sosehr mir das Alleinsein die vergangenen Wochen behagt hatte, so fremd war es mir plötzlich. Zeit mit anderen zu verbringen, war jedoch nicht ganz einfach. Ich kannte exakt zwei Personen in Paris. Eine Schweizerin, die ich Jahre zuvor einmal in New York kennengelernt hatte, und einen französischen Schauspieler, der im Urlaub auf Bali im gleichen Hotel wie ich gewesen ist. Er hatte zwar zu diesem Zeitpunkt wenig Aufträge und eigentlich viel Zeit, aber er war sehr unzuverlässig und vergaß manchmal, dass wir verabredet waren. Die Schweizerin war typisch für eine Schweizerin, pünktlich und verlässlich, aber sie arbeitete für ein großes Modelabel und war deshalb oft »busy«. Ich musste also neue Freund:innen finden, wenn ich nicht allein sein wollte.

In Paris ist es jedoch nicht so, dass man einen Abend in einer Bar verbringt und danach zehn neue Nummern im Handy hat. Pariser:innen haben den Ruf, gerne unter sich zu bleiben. Auch war mein Französisch leider nicht so gut wie mein Englisch, meine Witze deshalb eher flach, und statt wie sonst schlagfertig antwortete ich immer leicht verzögert. Mir blieb nichts anderes übrig, als »Bumble BFF« eine Chance zu geben. Die gelbe Dating-App hatte seit einem Jahr einen Bereich für platonische Freundschaften. Das Konzept ist das gleiche, man wischt sich durch die Profile anderer Leute, aber im Gegensatz zum Date-Modus entscheidet man sich nicht für potenzielle Sex- oder Love-Interests, sondern für mögliche neue BFFs, Best Friends Forever. Ein Ausdruck, den ich per se blöd finde. Auch störte mich die Tatsache, dass ich neue Freund:innen nach ihrem Aussehen und einer Drei-Satz-Biografie beurteilte.

Mein erstes Match war mit Anne. Sie war 36, in Paris geboren und aufgewachsen. Ein Fakt, den ich erst mal überraschend fand: Warum sucht jemand, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, online nach neuen Freund:innen? Ich nahm an, dass, wer lebt, wo er geboren wurde, sowieso ein großes Umfeld hatte – was natürlich eine falsche Annahme war. Anne suchte Leute, um neue Restaurants und Bars in Paris auszuprobieren, was mir sehr gelegen kam. Ich hatte bei meinen Spaziergängen schon oft ein grünes Fähnchen auf Google Maps gesteckt, wenn ich an einem Lokal vorbeikam, das mir gefiel, aber erst einen Bruchteil davon wirklich getestet. Die Gastronomie von Paris ist nicht für Alleinreisende gemacht. Bei jedem Restaurantbesuch wird einem klar, dass da jemand fehlt, wenn man sich ohne Gegenüber an einen Tisch setzt. In anderen Städten kann man sich als Einzelperson an die großen Tresen der Restaurants setzen und dem Barkeeper oder der Barkeeperin beim Mixen von Cocktails zuschauen, während man seinen Burger verdrückt, aber Bartresen gibt es in Paris selten, und andere Einzelpersonen essen entweder zu Hause oder auf einer Bank in einem Park. Die Stadt der Liebe zielt, wie könnte es anders sein, auf das klassische Zweierding ab.

Anne hatte sofort Zeit für ein Glas Wein, und wir verabredeten uns im Le Compas. Ich würde die folgenden Wochen noch viel Zeit in dieser Brasserie verbringen. Das Essen ist zwar nicht besonders gut – auch nicht besonders schlecht, aber in Paris ist es sehr einfach, fantastisch zu essen, weshalb die Note »Genügend« erwähnenswert ist –, aber wegen der Küche geht man nicht ins Le Compas. Man geht wegen der Leute hin, im und vor dem Lokal. Man sitzt so nah beieinander auf den schwarz-weiß karierten Flechtstühlen, dass man jeden Satz, der am Nachbartisch fällt, versteht. Weil sich kein Mensch ins Innere des Restaurants setzt – rauchen darf man schließlich nur draußen, und rauchen tun in Paris praktisch alle –, sitzt man zusammengequetscht unter dem Vordach. Bein an Bein, null Bewegungsfreiheit, aber wohlig warm. Hat man einen Platz in den vorderen Reihen, hat man den besten Blick auf die Rue Montorgueil. Die Straße ist so etwas wie der geheime Laufsteg der Stadt. Die Schickeria bewegt sich näher an der Seine, sitzt mit Sonnenbrille und Riesenhut in Saint-Germain oder flaniert durch die Gassen von Marais, aber die Jungen und Coolen aus Kunst und Kultur sind hier.

Anne war schon da, als ich kam. Sie saß vor einem Glas Rotwein und rauchte eine Zigarette. Sie sieht aus wie auf den Fotos, dachte ich und erschrak sogleich über diesen Gedanken. Ist doch völlig egal, wie sie aussieht! Wir sind ja nicht auf einem Date, wir müssen uns verstehen und nicht attraktiv finden. Aber genau wie bei einem Date referierten wir unsere jeweiligen Lebensläufe: Anne arbeitete Teilzeit in einem Bio-Laden und hatte zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Sie war seit zwei Jahren getrennt und brauchte ein neues Umfeld: »Wir gingen immer als Paar irgendwohin und wurden nur zu zweit eingeladen. Mit der Trennung sind die Einladungen verschwunden.« Viel Zeit, auszugehen, hatte sie aber nicht. Die Kinder waren nur jedes zweite Wochenende beim Vater, alle anderen Tage musste sie nach ihnen schauen. Ich erfuhr ziemlich detailliert, warum sie sich getrennt hatte (eine andere Frau war im Spiel, und es endete irgendwann im großen Streit) und wie schwierig die Situation mit der neuen Freundin ihres Ex-Mannes war.

Wir bestellten eine Portion Pommes allumettes und ein weiteres Glas Rotwein, und obwohl ich unser Zusammensein wegen der ausführlichen Trennungsgeschichte etwas zehrend fand, ging ich beschwingt nach Hause. Ich hatte jemand Neues kennengelernt!

Ich habe Anne noch ein paarmal gesehen – aber, das kann ich vorwegnehmen, Best Friends Forever wurden wir nie. Und trotzdem bin ich froh über dieses erste Treffen mit ihr. Denn wäre es eine merkwürdige Erfahrung gewesen, hätte ich die App vielleicht gleich wieder deinstalliert. Ich hatte insgesamt vier solcher erster »BFF-Dates« in Paris. Das zweite war mit einer Kunststudentin, die in der Banlieue lebte. Wir trafen uns auf halber Strecke, was für beide eine kleine Weltreise bedeutete. Es blieb bei einer Verabredung, obwohl wir uns eigentlich verstanden haben, aber wohl nicht so gut, dass wir uns die Mühe gemacht hätten, danach ein zweites Treffen zu organisieren. Ich verabredete mich auch mit einem der wenigen Männer, die in der platonischen Ecke wischten, und musste meiner Vermutung recht geben: Ganz so platonisch waren seine Absichten nicht.