Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

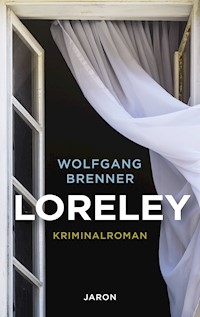

- Herausgeber: Jaron

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„Hat das Mädchen alleine da oben gewohnt?“ „Nee, zusammen mit dem Vater und ihrem vier Jahre älteren Bruder. Der Vater war einkaufen. Als er heimkam, stand die Feuerwehr schon vor der Tür.“ „Er hat das da … die Leiche seiner Tochter also gesehen?“ „War nicht zu vermeiden.“ „Und?“ „Was und?“ Manche Kollegen von der Schutzpolizei sind etwas begriffsstutzig. „Wie hat er´s verkraftet?“ Der Mann hob die Schultern. „Ganz anständig.“ „Anständig?“ „Er hat nicht rumgeschrien.“ „Fein.“ Alles deutet darauf hin, dass sich die übergewichtige Schülerin Gudrun Läpple aus dem Fenster des vierten Stocks gestürzt hat. Nur Kriminalkommissarin Loreley Kubitko glaubt das nicht. Vielleicht, weil sie selbst stark übergewichtig ist?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Loreley

Roman

von

Wolfgang Brenner

Jaron Verlag

WOLFGANG BRENNER schreibt Romane und Sachbücher. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er lebt seit über 40 Jahren in Berlin – und zwar genau dort, wo Loreley spielt. Im Jaron Verlag sind von ihm bisher zwei Kriminalromane erschienen: Stinnes ist tot und Honeckers Geliebte.

Originalausgabe

1. Auflage 2023

© 2023 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

www.jaron-verlag.de

Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin

Umschlagfoto: © iStock

Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona

Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-95552-061-8

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Letztes Kapitel

Allerletztes Kapitel

1. Kapitel

Lewandowski hat mich immer gefördert. Er hat sich für mich eingesetzt und mich vor den Kollegen in Schutz genommen. Aber nun machte er ein besorgtes Gesicht und sagte: »Liebe Frau Kubitko, es gibt ein Problem.«

Sonst nannte er mich beim Vornamen: Loreley. Für dieses Gespräch aber schien Loreley nicht geeignet. Die meisten sagen sowieso Lore, obwohl sie wissen, dass ich diese Verkürzung meines Namens hasse. Wenn der Vorname das einzige Schöne an einem ist, wird man empfindlich.

»Wir sind eine Behörde. Wir stehen im Licht der Öffentlichkeit. Lange Rede, kurzer Sinn, Frau Kubitko: Sie müssen was tun.« Lewandowskis Augen blitzten, seine Ohren waren rot angelaufen. Der fast kahle Schädel glühte, und die Hornbrille drohte ihm vor Eifer von der Nase zu rutschen. Es war also ernst.

Es gefiel mir, dass er sich meinetwegen so abquälte.

»Mein Gott, Sie wissen doch selbst am besten, dass Sie …« Er nahm die Brille ab, legte sie vorsichtig auf die Schreibtischkante und fuhr sich mit beiden Händen durch das Gesicht.

»Meinen Sie, dass ich zu dick bin?«

»Machen Sie es mir nicht so schwer, Frau Kubitko! Ich will nur Ihr Bestes.«

»Und das wäre?«

»Sie kommen in den Innendienst.«

»Dann nehme ich lieber ab!«

Das war doch ein Wort. Oder? Mein Chef strahlte mich an wie ein verliebter Hahn. »Wenn Sie das schaffen würden, Loreley …«

»Was dann?«

»Dann würde ich Sie als Abteilungsleiterin Kriminaldienst in der Landespolizeischule vorschlagen. Es gibt da eine Anfrage.

« Er streckte sich. »An mich persönlich.«

Abteilungsleiterin in der Landespolizeischule. Das klang wie ein kräftiges Eintopfgericht. Ich als Abteilungsleiterin. Das gab mir Auftrieb. Das gab mir Zuversicht. Vielleicht hatte Lewandowski recht und mein Leben würde sich ändern, wenn ich abnahm.

Er selbst war alt und grau und dünn. Eigentlich war Bertrand Lewandowski körperlos, ein Geist. Ein hoch aufgeschossenes Skelett mit etwas Staffage, das gerne kleinkarierte Anzüge trug. Pepita – so nannte man das Muster wohl früher.

Abteilungsleiterin an der Landespolizeischule Loreley Kubitko.

Von nun an prangte die Leuchtschrift über meinem Computerarbeitsplatz.

Ich hatte ein Ziel. Eine schöne Stelle in der Leitung der Landespolizeischule. Nette Kollegen. Gestaltungsspielraum. Mehr Geld. Dienstreisen. Dienstessen.

Ich musste nur noch abnehmen.

Ja, ich bin dick. Nicht füllig oder wohlgenährt. Richtig dick. 105 Kilo. Beim letzten Wiegen. Irgendwann.

Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 105 Kilo. Eine Frau von einem Meter siebenundsechzig. Da staucht sich was zusammen.

Ich war immer dick. Schon als Kind war ich dick. Meine Mutter sagte oft, ich sei so auf die Welt gekommen. Als rundes, gut gelauntes, strahlendes Wesen.

Die gute Laune hielt nicht an. Die anderen Kinder hänselten mich. Es gab keine passenden Klamotten für einen Wonneproppen wie mich. Kein Junge interessierte sich für mich.

Meine Mutter überschüttete mich mit Liebe – und mit Süßigkeiten. Ich war ihr Ein und Alles. Einen Mann hatte sie nicht. Und ich keinen Vater. Sie sagte immer, mein Vater sei im Krieg gefallen. Erst viel später bekam ich heraus, dass das biologisch nicht möglich war, denn der Krieg war schon einige Jahrzehnte vorbei, als ich geboren wurde – falls meine Mutter und ich denselben Krieg meinen.

Aus lauter Kummer fraß ich mir eine Rüstung aus Fett an. Das machte es nicht besser, aber das Leben wurde erträglicher. Manchmal wurde es sogar richtig schön. Mein ganzes Glück bestand über viele Jahre hinweg aus Zuckerwatte, Cola, Muffins, Hamburger, Würstchen, Pommes und gezuckerten Fruchtsäften. Essen war meine Droge. Eine hochwirksame Droge. Wenn es mir schlecht ging, aß ich ein Stück Torte. Schon war alles gut. Das funktionierte. Damit es so blieb, aß ich noch ein Stück Torte und noch ein Stück. Später kamen Liköre dazu. Eine Alkoholikerin wurde ich nicht, aber ich setzte immer mehr zu.

Adipositas ist ein Langzeitprojekt.

Ich machte also eine Diät. Nur noch Mineralwasser statt Cola. Trockenobst statt Muffins. Quark statt Hamburger. Lewandowski zuliebe und für den Body-Mass-Index-Durchschnitt als Abteilungsleiterin in der Landespolizeischule.

Das war nicht meine erste Diät. Als ich mich für den Polizeidienst beworben hatte, hatte ich in sechs Monaten über zwanzig Kilo abgenommen. Ich hatte Salate gegessen, keine Süßigkeiten mehr angerührt und Sport getrieben. Damals klappte das. Da war ich noch jung. Die Prüfung schaffte ich beim zweiten Anlauf – wegen Sport. Das war eine ziemliche Quälerei. Für die anderen auch, nicht nur für mich. Danach habe ich mir geschworen: Nie mehr Sport! Und ich habe wieder gegessen und getrunken, worauf ich Lust hatte.

Diesmal lief es anders. Es dauerte nicht lange und ich wurde schwermütig. Ich setzte mich abends auf meinen winzigen Balkon und trank ein alkoholfreies Bier. Die Landespolizeischule war mir gar nicht mehr so wichtig. Wichtiger war mir mein Seelenzustand. Also beschloss ich, die Diät abzubrechen.

Ich ging zum Kühlschrank und trank Cola aus der Flasche. Es schmeckte himmlisch. Und sofort ging es mir besser. Ich fühlte mich wieder wie ein Mensch.

Nele stürzte herein und sah mich mit der Flasche. »Wenn du das darfst, darf ich das auch.« Da hatte ich den Salat. Nele sieht einfach alles. Vor allem wenn es mit stark kalorienhaltigen Lebensmitteln zu tun hat.

Ich schraubte die Flasche so fest zu, dass Nele sie nicht aufbekam. Habe ich schon erwähnt, dass ich über Bärenkräfte verfüge? Das ist ein Vorteil meiner Fettleibigkeit – allerdings so ziemlich der einzige.

»Du bist gemein«, leierte Nele.

»Ich weiß«, sagte ich. Nele ist mein Ein und Alles. Sie darf auch so ziemlich alles. Nur eines darf sie nicht: fett werden.

In der Kurfürstenstraße stand die Feuerwehr bereits in der zweiten Reihe. Ein Streifenwagen parkte mit eingeschaltetem Blaulicht ein Haus weiter. Dazwischen ein grauer Transporter. Das waren die Kollegen von der Spurensicherung.

Im Durchgang drängten sich die Nachbarn. Viele Türken und Araber. Auch Kinder.

Niemand machte mir Platz. Das ist immer so. Obwohl ein dicker Mensch doch viel mehr Raum braucht, macht niemand ihm Platz.

»Lassen Sie mich durch!«, herrschte ich einen älteren Herrn an, der den Hals streckte, um durch die Scheibe des Innenportals in den Hof sehen zu können.

»Hier darf niemand rein«, sagte er.

Ich schob ihn beiseite und drängte mich so rabiat zwischen zwei penetrant nach billigem Rasierwasser riechenden Jungmännern hindurch, dass einer der beiden ins Wanken geriet.

»He, was soll das, fette Kuh!?«

Diese Anrede ist mir nicht fremd. Sie regt mich nicht einmal mehr auf. Ich zeigte ihm nur aus Pflichtbewusstsein ein erbostes Gesicht. Man darf sich doch nicht alles gefallen lassen.

»Was hast du da gesagt?«

»Fette Kuh!«

»Dumpfbacke!«

Damit hatte er nicht gerechnet. Er schluckte. »He, pass auf! Ich zerquetsche dich. Verstehst du?«

Bevor ich etwas entgegnen konnte, stand ein Uniformierter zwischen uns. »Hau ab, los!«

Der junge Mann biss sich auf die Unterlippe. »Aber diese Frau hat mich beleidigt. Ich mache eine Anzeige.«

»Und was ist mit der fetten Kuh?«, fragte ich.

»Sie sind doch auch fett, oder?«, warf der zweite Junge ein. Er klang nicht mal aggressiv. Er wollte bloß einen Sachverhalt feststellen.

»Wenn ihr beide nicht sofort verschwindet, bekommt ihr Ärger. Das ist hier keine Volksbelustigung!«, sagte der Uniformierte. Das genügte: Die Jungs verdrückten sich.

Der Uniformierte war genervt. Dennoch hielt er mir die Tür auf. »Da hinten«, sagte er, obwohl es doch klar war.

Zwei Männer in weißen Overalls sammelten herumliegende Gegenstände in durchsichtigen Plastiktüten, die Nummern trugen. Fast der gesamte Hof war mit einem rot-weiß gestreiften Band abgesperrt. Der Uniformierte hob es für mich an. Ich bückte mich und betrat den Sperrkreis. Die Männer in den Overalls nickten mir zu. Sie machten mir sofort Platz. Sie kannten mich. Ich ging ein paar Schritte.

Dann sah ich es.

Die Plane lag zwar schon bereit, aber sie war noch nicht über dem Korpus ausgebreitet worden.

Es sah aus wie ein Packen ausgemusterter Klamotten. Viel pink- und rosafarbener Stoff. Auch ein transparentes Regencape. Und zwei giftgrüne Stiefel. Als hätte man dem Körper die Kleidungsstücke aus Pietät übergestreift, auch wenn sie nicht zueinander passten.

Niemand hatte etwas angerührt. Das war streng verboten, und die beiden in den Overalls wachten darüber, dass sich kein Mensch über das Verbot hinwegsetzte.

»Vierter Stock. Das sind gut und gerne 12 bis 15 Meter«, sagte eine weiche, freundliche Stimme.

Einer der beiden Overalls hatte zu mir gesprochen. Wegen des Mundschutzes konnte ich jedoch nicht sagen, welcher es gewesen war.

»Ungebremst auf den Asphalt. Da kommt dann sowas bei raus.« Die Stimme klang erstaunlich unaufgeregt angesichts des Schlamassels.

Es war viel Blut ausgetreten, der Asphalt hatte sich im Umkreis von mehr als einem Meter dunkelrot verfärbt. Nun kam nichts mehr dazu. Die sechs Liter waren geronnen. Dadurch entwickelte die Körpermasse eine helle, fast freundliche Färbung.

»Das Gelbe ist Körperfett. Das Weiße sind zersplitterte Knochenteile. Wie wir das vom Asphalt runterkriegen sollen, ist mir ein Rätsel. Aber daran denkt ja keiner, wenn er springt.«

Ich legte den Kopf in den Nacken und schaute nach oben.

Die Sonne lugte in die Häuserschlucht. Das war der Augenblick der Gnade für die Kurfürstenstraße. Einmal am Tag für ein paar Minuten. Ich musste meine Augen mit der flachen Hand schützen. Aber ich sah dennoch, dass im vierten Stock ein Fenster offen stand. Direkt über der Stelle, an der der Körper aufgeschlagen war.

Was die Schwerkraft aus einem Menschen machen konnte. Eine Sekunde hatte der Fall höchstens gedauert. In dieser Sekunde wurde aus einem hoch entwickelten Organismus ein Klumpen aus Wasser, Fett, Eiweißen und Knochenmehl.

Das rückte einiges zurecht.

Wieso sollte man eigentlich noch Entbehrungen in Kauf nehmen, um abzunehmen? Wo sich dieses komplizierte System aus Verdauungs- und Steuerungsorganen in Sekundenbruchteilen in glibberige Materie verwandeln konnte.

Mir wurde nicht übel. Mir wird nie übel. Nicht weil ich so abgebrüht bin. Ich bin nicht abgebrüht. Aber ich sehe den Tod ganzheitlich. Wir leben in einer Welt, in der der Tod unausweichlich ist. Der Natur ist es völlig gleichgültig, welche Art von Tod ein Lebewesen stirbt. Ob es von einem stärkeren Tier angefallen wird und ihm seine dampfenden Eingeweide aus dem Bauchraum gerissen werden, während das Opfer noch atmet und bei vollem Bewusstsein seine eigene Schlachtung erlebt. Oder ob es friedlich auf einer grasbewachsenen Klippe liegend mit dem Blick auf seine alte Heimat Meer entschläft. Das spielt keine Rolle.

Tod ist Tod.

Ich bin dazu da, die Umstände des Todes aufzuklären. Weil unsere Gesellschaft gewisse Spielarten des gewaltsamen Todes auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Es ist mein Beruf herauszufinden, ob ein gewaltsamer Tod vorlag, und denjenigen zu finden, der dafür verantwortlich war. Das ist alles.

Was mich viel mehr interessierte als die organische Masse auf dem Asphalt des Innenhofes in der Kurfürstenstraße 7, war die Frage, ob ich rechtzeitig zu Hause sein würde.

Rechtzeitig hieß: vor 16 Uhr 30. Eigentlich hatte ich erst um 17 Uhr Feierabend. Aber um 16 Uhr endete in der Georgvon-Giesche-Sekundarschule in der Hohenstaufenstraße der Unterricht und meine Tochter war sich selbst überlassen. Nicht dass sie nicht für sich selbst sorgen konnte, sie war 15 und für ihr Alter ungewöhnlich selbstständig. Aber was mir Angst machte, war ihr Hang zu Süßigkeiten. Deshalb gab ich ihr schon kein Taschengeld – abgesehen von den paar Euro, die sie für den Bus und Ähnliches brauchte. Aber sie hatte einen Schlüssel zur Wohnung und wusste wahrscheinlich, wo sich der Schatz befand.

Also konnte sie nach Hause gehen und sich, falls ich nicht da war und wie ein Wachhund aufpasste, vollstopfen mit der Schokolade, den Gummibärchen und den Schaumbonbons, die ich für meine depressiven Schübe gehortet und an einer sicheren Stelle deponiert hatte.

Es war schon fast drei Uhr. Und ich hatte nicht die Absicht, wegen des Fleischklumpens in der Kurfürstenstraße meine Pflichten gegenüber meiner Tochter zu vernachlässigen. Also ließ ich mich von dem Uniformierten auf den Stand der Dinge bringen. Anschließend würde ich im Wagen einen Protokollentwurf in mein Handy diktieren, den ich am nächsten Morgen abschreiben und auf den Server stellen würde. Das war’s. Mehr gab die Sache nicht her. Und Nele war mir wichtiger als alle deformierten Leichen dieser Welt.

Der Kollege hieß Karsubke und war ein Berliner aus Pankow.

»Es handelt sich um eine Frau. Sechzehn Jahre alt.«

»Also um ein Mädchen«, sagte ich.

»Wenn Se meinen. Sie ist um 13 Uhr 30 aus dem Fenster ihrer Wohnung gesprungen. Eine Nachbarin hat den Knall gehört und dann von ihrem Fenster aus die Bescherung gesehen.«

Ich schaute wieder zum vierten Stock hoch. Im offenen Fenster erschien kurz ein Kopf, war aber sofort wieder weg.

»Hat das Mädchen alleine da oben gewohnt?«

»Nee, zusammen mit dem Vater und ihrem vier Jahre älteren Bruder. Der Vater war einkaufen. Als er heimkam, stand die Feuerwehr schon vor der Tür.«

»Er hat das da … die Leiche seiner Tochter also gesehen?«

»War nicht zu vermeiden.«

»Und?«

»Was und?«

Manche Kollegen von der Schutzpolizei sind etwas begriffsstutzig. »Wie hat er’s verkraftet?«

Der Mann hob die Schultern. »Ganz anständig.«

»Anständig?«

»Er hat nicht rumgeschrien.«

»Fein. Und weiter?«

»Was weiter?«

»Gab es noch Zeugenaussagen?«

Karsubke seufzte. Vielleicht hatten sie ihn nach Schöneberg geschickt, weil sie ihn in Pankow nicht brauchen konnten.

»Die Nachbarin sagt, die Tote hatte keine Freunde.«

»Ist die Tote eine Deutsche gewesen?«

»Ja, natürlich.«

Was war daran natürlich? Brachten sich deutsche Jugendliche eher um als Migrantenkinder? »Kann die Nachbarin denn wirklich beurteilen, ob das Mädchen Freunde hatte oder nicht?«

Der Kollege ließ langsam die Luft aus seiner Lunge. Er schaute mich mit einem Blick an, mit dem nur Ossis Wessis anschauen können: ratlos, genervt, hoffnungslos.

»Gibt es etwas zu dem Motiv?«

»Die Nachbarin sagt, sie hatte wahrscheinlich Depressionen.«

Eine Nachbarin mit hellseherischen Fähigkeiten. Ich beschloss, mir eine weitergehende Befragung der Dame zu ersparen.

»Und die anderen Zeugen – was sagen die?«

»Es gibt keine anderen Zeugen.«

»Aber in diesem Haus wohnen doch mehr Leute als die Tote, ihr Vater, ihr Bruder und diese Nachbarin, oder?«

»Sicher. Aber die sind alle nicht zu Hause.«

»Haben Sie überall geklingelt?«

»Nein. Warum denn?«

»Das ist doch selbstverständlich.«

»Die Nachbarin sagt, sonst ist niemand zu Hause.«

Ich blickte auf meine Armbanduhr. Schon viertel nach drei. Ich musste mich ranhalten. In einer guten Stunde machte Nele sich über meinen Kalorienschatz her. Angeblich wurde sie vom Essen in der Schulküche nicht satt. Dort gab es viel Rohkost, mageres Fleisch, Fisch und Vollkornprodukte. Genau das Richtige für eine Fünfzehnjährige, die nicht adipös werden soll.

Mir blieb nichts anderes übrig. »Ich gehe dann mal hoch.«

»Die haben hier aber keinen Aufzug.«

Der Kollege Karsubke hatte eine forsche Art. Aber wenn man schon so lange dick ist wie ich, also sein ganzes Leben, wird man harthörig gegen solche Anspielungen.

Der Aufstieg war mühsam. Ich musste zweimal ausruhen.

Im vierten Stock stand ein altes Fahrrad, das jedoch in einem guten Zustand zu sein schien. An der Tür klebte ein rotes Namensschild: »Läpple«. Sonst nichts. Keine Vornamen. Nichts von einer Familie. Dabei waren sie doch eine Familie. Jetzt vielleicht nicht mehr.

Ich läutete. Es dauerte ewig.

Dann tat sich was. Ein Mann öffnete. In meiner Größe und in meinem Alter. Nur dass er schlank war. Er hatte eine gute Figur. Davon verstehe ich was. Auch wenn ich selbst keine gute Figur habe. Aber ich weiß dennoch, wenn jemand eine gute Figur hat. Nele zum Beispiel hat eine gute Figur. Sie ist groß und schlank wie ein Reh – so schlank wie ich immer gerne gewesen wäre. Und das wird auch so bleiben, solange ich das Zepter in der Hand halte.

Der Mann hatte kurze, graue Haare und trug eine viel zu große Brille mit schwarzem Gestell, die sein Gesicht jungenhaft wirken ließ. Er schwitzte. Seine Augen waren klein und unruhig.

»Ich heiße Loreley Kubitko. Ich untersuche den Tod Ihrer Tochter.«

Ich weiß: Das ist nicht das, was sich sensible Menschen unter einer Angehörigen-Ansprache vorstellen. Aber ich habe gute Erfahrungen mit der Hauruck-Methode gemacht. Manche Hinterbliebenen sind so platt, wenn ich an ihrer Tür stehe und mich mit diesen kargen Sätzen einführe, dass sie glatt vergessen, hysterisch zu werden. Aber bei Läpple hatte ich den Eindruck, dass diese Gefahr gar nicht bestand. Er wirkte zwar nervös und fahrig und er schwitzte. Aber er blieb dennoch ruhig.

Der Flur war dunkel, aber peinlich sauber. Es roch nach einem scharfen Reinigungsmittel. Läpple führte mich ins Wohnzimmer. Es war mit alten Möbeln zugestellt, das Bücherregal quoll über, aber es herrschte Ordnung. Sogar die Bildbände, die in Stapeln auf dem Kachelofen lagen, schienen dort ihren festen Platz zu haben.

Auf dem runden Tisch stand eine Teekanne mit Stövchen und zwei Tassen. »Nehmen Sie Platz! Ich habe Tee gekocht«, sagte Läpple. Es war wie bei einem Verwandtenbesuch am Sonntagnachmittag. »Ich wusste ja, dass Sie kommen.«

Wir setzten uns und er schenkte Tee ein. Dann bot er mir braunen Zucker an. Mir kam der irritierende Gedanke, dass ihm möglicherweise nicht bewusst war, was um 13 Uhr 30 passiert war, während er einkaufen gewesen war.

»Ihre Tochter …«

»Gudrun ist tot«, sagte er. »Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Während ich Fleisch und Gemüse für das Abendessen eingekauft habe.«

Wir tranken Tee. Er schaute durch das geschlossene Fenster auf die gegenüberliegende Fassade des Hofes. Sie war schimmelgrün und trostlos wie alle Fassaden von Berliner Hinterhöfen.

»Gab es einen Grund?« Ich hatte das Gefühl, dass ich bei Läpple mit klaren Fragen am ehesten zum Ziel kam.

Läpple hob die Schulter. Jetzt sah er so ahnungslos aus wie mein uniformierter Kollege aus Pankow. »Weiß man’s?«

Weiß man’s?

»Sie sind doch der Vater, oder?«

»Ja. Wir wohnen hier zusammen. Gudrun war schwierig. Sehr sprunghaft. Manchmal wochenlang lebenslustig. Aber dann innerhalb einer Minute zutiefst betrübt. Sie konnte sehr unangenehm werden. Sie schrie und tobte. Beschimpfte mich und ihren Bruder. Sie war …« Er erschrak angesichts dieses Gedankens. »Sie war wie ihre Mutter.«

Wie ihre Mutter? »Die Mutter – weiß sie …«

»Sie ist tot. Schon seit 13 Jahren. Ich habe Gudrun und Leon alleine groß gezogen.« Sein etwas gebückter Körper straffte sich. Die Lippen wurden schmal. Er schaute an mir vorbei in ein Loch. Ich bekam den Hauch einer Ahnung, was seine Worte bedeuteten.

Das war kein alleinerziehender Vater, so wie ich eine alleinerziehende Mutter war.

Gudrun war beim Tod ihre Mutter zwei Jahre alt gewesen. Der Bruder gerade mal sechs oder sieben. Das war kein Zuckerschlecken.

»Ich möchte gerne Gudruns Zimmer sehen.«

Läpple sprang auf, als hätte er nur auf diese Bitte gewartet. Er führte mich durch den Flur ins Nebenzimmer. Ein kleiner, quadratischer Raum. An den Wänden hingen Plakate von Sängerinnen und von bekannten Musicals. Mamma mia. Cats. Hair.

Ein Bett mit einer rosafarbenen Steppdecke. Alles sehr ordentlich. Ein Affe und ein Schwein. Zwei Kuscheltiere in Farben, die selbst mir zu kitschig waren. Ein riesiger Schrank mit Schiebetüren, dem man ansah, dass er vollgestopft war mit Kleidern.

Dann ein weißer Holzstuhl mit geschwungener Lehne. Er stand am offenen Fenster. Auf diesen Stuhl war sie gestiegen. Läpple wollte den Stuhl von Fenster wegnehmen und an seinen Platz zurückstellen.

»Nein, nicht!« Ich packte ihn am Arm. Er hatte Muskeln wie ein kleiner Junge, weich und dünn. »Das muss sich die Spurensicherung noch anschauen.«

Läpple zuckte mit den Achseln. Er ließ mich allein. Er war nicht verärgert oder irritiert. Alles, was geschah, schien ihn zwar zu stören, aber nicht so erheblich, dass er dagegen protestiert hätte.

Ich ging zum Fenster und beugte mich hinaus.

Von hier wirkte der vierte Stock noch höher. Die Leiche lag in unerreichbarer Tiefe. In einem Höllenschlund. Die beiden Männer in den weißen Overalls, die ihre Werkzeuge in zwei Aluminiumkoffer verpackten, wirkten wie Arbeitsdrohnen, die die bonbonfarbene Königin umschwirrten.

»Kommt ihr noch hier hoch?«, rief ich.

Die Roboter hoben langsam ihre Köpfe. »Es ist schon halb vier vorbei. Wir wollen los.«

Ich blickte auf die Uhr. Zwanzig vor vier. »Ich hab’s auch eilig.«

In zwanzig Minuten waren wir hier fertig. Dann würde ich es noch vor halb fünf schaffen. Die Sache war sowieso klar.

Ein Mädchen verliert mit zwei Jahren seine Mutter. Das Mädchen kommt mit dem Leben nicht zurecht. Es dreht ab und zu durch. Dann kommt der Moment, wo alles unerträglich wird. Das Mädchen rückt seinen Stuhl ans Fenster und springt in die Tiefe. Aus.

Eine Formsache. Drei Minuten später hätte das Mädchen sich die ganze Sache sicher nochmal überlegt. Und wenn der Vater zu Hause gewesen wäre, wäre Gudrun vielleicht gar nicht gesprungen.

Ich ging zurück ins Wohnzimmer. Läpple saß gebückt da und schlürfte heißen Tee.

Ich setzte mich zu ihm. Wir schwiegen eine Weile. Dann fragte ich: »Was machte Gudrun eigentlich?«

Läpple schaute auf, als träfe ihn die Frage völlig unverhofft. »Was sie machte? Sie hat letzten Sommer den Mittleren Schulabschluss gemacht.«

Umso schlimmer. Den langen Weg zu gehen und dann aus dem Fenster zu springen. Langsam begann ich, Läpple um seine Ruhe zu beneiden.

»Und? Hat sie die Schule fortgesetzt?«

Läpple schüttelte den Kopf. »Nein. Sie hat eine Ausbildung gemacht.«

»Als was?«

»Als Tänzerin. Eine Tanzausbildung.«

Mir schoss das Blut in den Kopf. Vor Neid. Mütter haben so etwas manchmal. Ich träume seit Jahren davon, dass meine Tochter eine Tanzausbildung macht. Aber das dumme Ding will nicht. Sie findet Ballett doof. Das muss man sich mal vorstellen: Eine Fünfzehnjährige, die Ballett doof findet. Dabei hat sie die ideale Tanzfigur. Groß und schlank und feingliedrig. Ach, wie schön es wäre, wenn meine Nele tanzen lernen würde. Aber sie will partout nicht. Und diese Gudrun hat es gemacht, sie hat eine Tanzausbildung absolviert – und dann ist sie aus dem Fenster gesprungen.

Gleich vier Uhr. Ich musste los. Aber dieser Läpple ließ sich die Würmer aus der Nase ziehen. »Hat sie die Tanzausbildung beendet?«

Er musste zuerst noch einen Schluck Tee nehmen. »Hat sie. Sie ist sogar aufgetreten. Erst bei einer Schulaufführung. Dann sogar bei einer öffentlichen Veranstaltung. Cats. In einer Hauptrolle.«

Dennoch klang Läpple nicht so, als würde er sich an diese Erfolge seiner Tochter mit Freude erinnern.

»Aber Sie wollten lieber, dass sie Abitur macht und studiert?«

»Natürlich. Ich bin Studienrat. Ihre Mutter war auch Lehrerin. Warum muss Gudrun dann tanzen? Intelligent genug war sie doch.«

Wenn man ihn hörte, konnte man sich nicht vorstellen, dass seine Tochter zwei Stunden zuvor aus dem Fenster gesprungen war und nun als organischer Müll vom Asphalt gekratzt werden musste.

Es läutete an der Tür. Läpple stand müde auf. Es waren die beiden von der Spurensicherung. Mich beachteten sie gar nicht. Sie gingen gleich ins Nebenzimmer und packten lärmend ihre Sachen aus.

Läpple nahm wieder Platz und trank Tee.

»Woran ist Ihre Frau gestorben?«

Läpple schaute auf. »Woran? Sie ist verschwunden. In unserem Urlaub in der Bretagne. Sie war plötzlich weg. Tagelang haben sie nach ihr gesucht. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Aber Viola wurde für tot erklärt.«

Dann war ja alles klar.

Die Mutter hatte sich davon gemacht, als Gudrun knapp zwei Jahre alt war. Sie hatte Tochter und Sohn im Stich gelassen. Damit kommt kein Kind klar. Und in der Pubertät wird die Sache dann zur Lebenstragödie. Gudrun war nicht das erste Kind, das sich wegen so etwas aus dem Fenster gestürzt hatte. Was jetzt kam, war nur noch Routine. Ich musste los.

Also fragte ich mehr aus Höflichkeit als aus echtem Interesse: »Und der Bruder, was macht der?«

Läpples Züge hellten sich auf. »Er ist in Wiesbaden. Ich werde es ihm erst morgen mitteilen. Heute geht das nicht. Er hat abends Premiere.«

»Ist er Schauspieler?«

»Tänzer. Ein großartiger Tänzer.« Läpple schien etwas zu wachsen. Es kam Leben in sein graues Gesicht. Plötzlich sah er jung aus. Jung und zuversichtlich. Trotz allem. »Sicher haben Sie davon gehört. In Wiesbaden-Niedernhausen wird Hair wieder aufgeführt.«

Ich hatte davon nichts gehört. Musicals interessierten mich nicht. Warum auch? Meine Tochter spielte lieber Computerspiele, als zu tanzen.

»Sie haben Leon unter Hunderten Bewerbern ausgesucht. Er ist der Star der Inszenierung. Sogar aus London und New York kommen Showleute, um ihn zu sehen.«

»Dann haben Sie ja zwei Kinder, die tanzen?«

HATTEN, meine Liebe. So etwas passierte mir öfter.

Läpple schien den Lapsus nicht bemerkt zu haben. »Naja, Gudrun hat es halt versucht. Aber so weit wie Leon wäre sie nie gekommen. Nie. Dafür war sie viel zu … viel zu …«

Er winkte ab und sank wieder in sich zusammen.

Ich musste nicht nur weg. Ich wollte nun auch weg. Dieser Läpple ging mir auf die Nerven. Der Fall war erledigt. Kein Fremdverschulden – etwas anderes würde die Obduktion, wenn man angesichts des Zustandes der Leiche noch davon reden konnte, auch nicht ergeben.

Ich stand auf.

»Wollen Sie Leons Zimmer nicht sehen?«

Eigentlich nicht. Aber ich wollte den Vater nicht kränken. Also gingen wir durch den Flur zu dem Zimmer des Bruders.

Es sah ganz anders aus als das der Schwester. Auf dem ungemachten Bett lagen Stöße von Kleidern. Gudruns Bruder schien seine gesamte Garderobe durchprobiert zu haben. Die Gitarre lag auf dem Boden. Der Schreibtisch war mit CDs und Plakaten bedeckt. Die Wände waren mit Fotos tapeziert. Immer das gleiche Motiv: Ein schlanker Junge mit einem traurigen Gesicht. Leon trug Musical-Kostüme. Einmal in einem hautengen Trikot als Katze. Einmal als Björn von Abba. Einmal als Ranger in Der Schuh des Manitu. Die Fotos waren großformatig und professionell.

Läpple stand mitten im Zimmer und schaute die Wände an. Er strahlte. »Leon ist auf dem Weg nach ganz oben. Das sagen alle. Er wird überall gefeiert. Sie müssten ihn sehen. In Wiesbaden. Falls Sie hinfahren wollen, besorge ich Ihnen eine Freikarte.«

Seine Begeisterung verwirrte mich. Gudrun war gerade mal zwei Stunden tot. »Ich glaube, ich werde nicht dazu kommen. Ich muss viel arbeiten und habe auch eine Tochter.«

Ich biss mir auf die Lippe. Im Gegensatz zu mir hatte Läpple keine Tochter mehr. Wenn ich nicht bald verschwand, würde ich vor lauter Tollpatschigkeit noch schlimmere Sachen sagen.

Doch Läpple war ganz in die Starfotos seines Sohnes vertieft. »Ich habe ihm mit drei Jahren das Gitarrespielen beigebracht. Aber auf das Tanzen und Singen kam er ganz von alleine. Er hat geschuftet wie ein Tier. Neben der Schule und allem.«

Ich konnte das nicht mehr länger hören. »Sie sind doch Lehrer und es sind keine Ferien. Wieso waren Sie zu Hause?«

Läpple brauchte eine Weile, bis er sich auf die belanglose Frage eingestellt hatte. »Ich arbeite schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich bin freigestellt.«

»Warum?«

»Wegen allem. Vor allem aber wegen Gudrun. Sie hat mir viele Probleme gemacht.«

Das war ja nun vorbei. Zum Glück habe ich das nur gedacht und nicht gesagt.

»Tja, das war’s erst mal. Ich verabschiede mich.«

Läpple gab mir die Hand und lächelte. Wie bei einem Anstandsbesuch.

»Übrigens, da fällt mir was ein. Ich bräuchte noch ein Foto von Ihrer Tochter.« Natürlich brauchten wir kein Foto. Gudrun war ja tot. Sie hatte sich umgebracht. Sie wurde nicht gesucht. Es mussten keine Zeugen mehr mit ihrem Foto konfrontiert werden.

Überall hingen Fotos von dem Wunderkind Leon. Von Gudrun war in der ganzen Wohnung kein Foto zu sehen. Das passte mir nicht. Ich bemerke solche kleinen Ungerechtigkeiten des Alltags – und sie stören mich. Ich wollte Läpple aus der Reserve locken. Und ich wollte sehen, wie dieser Mensch, wegen dem ich hier war, ausgesehen hatte, bevor er sich in einen Fleischklumpen verwandelt hatte.

»Da müsste ich mal nachschauen«, sagte Läpple und legte die Stirn in Sorgenfalten.

Aber er bewegte sich nicht. Er stand auf der Stelle wie sein eigenes Denkmal. Offensichtlich glaubte dieser seltsame Herr Läpple, ich würde ihm die Sucherei ersparen. Ich dachte jedoch nicht daran. »Irgendwo wird schon ein Foto Ihrer Tochter sein, oder?«

Seine Mundwinkel zuckten. Dann schlurfte er in das dritte Zimmer, das wohl sein Schlafzimmer war. Obwohl ich gerne einen Blick in diesen Raum geworfen hätte, folgte ich ihm nicht. Aus Pietät. Oder aus Faulheit. Was oft dasselbe ist – zumindest bei mir.

Es dauerte. Ich bereute schon, Läpple um ein Foto von Gudrun gebeten zu haben. Erschrocken stellte ich fest, dass es bereits viertel nach vier war. Allerhöchste Zeit.

Die Kollegen nebenan packten auch schon ein.

»Wenn Sie’s jetzt nicht finden, lassen wir es morgen abholen«, rief ich.

Läpple antwortete nicht. Vielleicht hatte ihn die Erkenntnis, dass seine Tochter tot war, nun doch noch eingeholt und er war zusammengebrochen. Solche Spätzündungen erlebte ich oft.

Ich wollte ihn gerade holen, als er mir in der Tür entgegentrat.

Er hatte einen postkartengroßen Abzug in der Hand. »Das ist von der Schulaufführung«, sagte er. Er sah nicht gerade glücklich dabei aus. Nicht so wie im Zimmer seines Sohnes.

Ich musste zweimal hinsehen.

Gudrun machte ein Spagat.

Das ist nichts Ungewöhnliches bei Tanzaufführungen.

Ungewöhnlich war Gudrun. Sie war dick.

Dick ist das falsche Wort. Gudrun war fettleibig. Sie war ein unglaublich fettes Mädchen, das einen Spagat machte. Die kleinen Grazien, die in grünen Froschkostümen um den Brocken herum hüpften, konnten es, wie man ihren entsetzten Gesichtern ansah, nicht glauben: Sie traten zusammen mit einem Fleischberg in schwarzen Strumpfhosen auf.

2. Kapitel

Es war zwanzig vor fünf, als ich in den Aufzug stürmte. Mein Herz pochte und die Augen brannten vor Müdigkeit.

Unterwegs hatte ich an der Tankstelle angehalten und mir drei Magnum gekauft. Ein Eis hatte ich bereits auf der Fahrt gegessen. Das nächste schleckte ich im Aufzug. Das klebrige Papier zerknüllte ich und steckte die Kugel in meine Tasche. Seit der Hausmeister mich verdächtigte, im Flur Magnum-Verpackungen zu hinterlassen, war ich vorsichtig geworden.

Als der Aufzug oben hielt, ging es mir schon besser. Ich hatte einen Motivations-Schub. Dazu brauchte ich normalerweise einen Liter Cola oder drei Magnum. Ich lief durch den langen Flur an den Graffiti vorbei. Sie bringen mich jeden Tag neu gegen die Jugendlichen auf, die es bis in den fünften Stock schaffen.

Die Tür war zweimal abgeschlossen. Ich konnte aufatmen. Nele war noch nicht zu Hause. Im Mantel und noch mit Straßenschuhen ging ich ins Wohnzimmer, kniete vor dem Sofa nieder und zog den Schuhkarton hervor. In dieser Woche hatte er sein Versteck zwischen dem Weihnachtsbaumschmuck im Innern des Sofas. Mein Herz schlug heftig, als ich den Deckel des Kartons öffnete.

Alles noch da.

Ich breitete meinen Schatz auf dem Teppich aus. Die Lakritzbonbons von Haribo, in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen. Natürlich zwei 400-Gramm-Tafeln Milka-Vollmilchschokolade – das ist die beste, die darf nie fehlen. Schaumgummibonbons in krachenden Farben, als Pausenfüller zwischen Schoko und Konfekt. Und dann mein absoluter Favorit: eine Großpackung mit Schokoküssen. Die müssen immer schnell weg, weil sie austrocknen und dann nicht mehr schmecken. Deshalb riss ich die Palette so weit auf, dass ich mir eine der Köstlichkeiten herausfischen konnte.

Da drehte sich der Schlüssel in der Tür.

Ich schaffte es gerade noch, meine Süßigkeiten wieder im Schuhkarton zu verstecken, diesen zu verschließen und den Schatz unters Sofa zu schieben.

Da stürzte Nele herein. Ich bemerkte sofort, dass sie auf der Suche war. Ihre schönen blauen Augen waren ganz klein und grau und gierig. Sie erstarrte, als sie mich entdeckte.

»Warum sitzt du auf dem Boden, Mama?«

Ich hatte Mühe hochzukommen, und das kleine Biest dachte nicht im Traum daran, seiner Mutter zu helfen. »Mir ist was runtergefallen.«

»So. Was denn?« Nele starrte auf die Stelle, an der ich den Schatz unters Sofa geschoben hatte. Ich würde schnellstens ein anderes Versteck finden müssen.

Schnaufend vor Anstrengung ging ich in die Küche. »Gleich gibt’s was zu essen.«

Nele ließ sich aufs Sofa fallen. Sie war enttäuscht; wenn ich nicht vor ihr da gewesen wäre, wären meine Schokoküsse jetzt aufgegessen gewesen. »Was gibt’s denn heute? Bittebitte, nicht wieder Salat!«

Natürlich Salat. Was sonst? Meinem Salat hatte die Prinzessin ihre Traumfigur zu verdanken. Und das sollte auch so bleiben.

Ich wusch die Salatblätter. Während sie abtropften, machte ich die Soße: aus Joghurt, Senf und Gewürzen.

»Was gibt’s dazu?« Nele stand plötzlich hinter mir.

»Im Kühlschrank ist noch Tofu.«

»Manno.« Sie blies die Backen auf und warf den Kopf zurück. »Können wir nicht mal einen Hamburger dazu essen?«

»Hamburger sind tabu. Deck schon mal den Tisch!«

An dem Krach, den sie dabei machte, bemerkte ich, dass meine Tochter kurz vor einem Wutanfall stand. Ich briet dennoch die Tofustreifen in etwas Rapsöl an und würzte sie mit Paprika und Knoblauchpulver. Salz verwendete ich so gut wie nie. Salz bindet das Wasser im Körper und führt so zu Gewichtszunahme. Unser Feind war nicht nur das Fett, unser Feind war auch das Wasser. Meine Unterschenkel waren ab 17 Uhr so dick wie meine Oberschenkel, dank der Wassereinlagerungen.

Ich schüttete die Salatblätter aus der Schleuder in die Soße und mischte alles gut durch. Dann gab ich die Tofustreifen auf den Salat.

Nele kramte im Küchenschrank. »Wo ist der Toaster? Ich mache mir eine Scheibe Toast dazu.« Und dann hinterlistig: »Willst du auch eine, Mama?«

Auf so etwas fiel ich nicht herein. »Toast ist ungesund. Nur überflüssige Kohlehydrate, keine Ballaststoffe. Wir essen Knäckebrot dazu.«

Nele schlug die Schranktüre zu. Die Tränen standen ihr in den Augen, das tiefe Blau bekam dadurch einen besonderen Glanz. Deine blauen Augen machen mich so sentimental, hatte Annette Humpe in meiner Jugend gesungen. Ich hätte meiner Nele stundenlang in die Augen schauen können. Deine blauen Augen, so blaue Augen.

»Warum können wir nicht einmal richtig essen!? Alle anderen essen richtig. Wir aber vertilgen Tag für Tag nur Grünfutter und Getreideabfall.«

Ich nahm sie bei der Hand, führte sie zum Tisch und nötigte sie sanft, Platz zu nehmen. Ich setzte mich ihr gegenüber. »Wir ernähren uns gesund. Du sollst deine schöne Figur behalten.«

Nele beugte sich vor. Sie riss den Mund weit auf. Ihre Halsschlagader schwoll an. »Ich bin nicht dick. Ich bin mager. Und ich hungere. Du bist dick! Du bist fett, Mama. Dafür kann ich aber nichts.«

»Bitte, Nele! Ich esse auch Salat und Tofu.«

Ihr Arm schoss hoch, sie streckte ihn über der Salatschüssel aus, die Spitze ihres Zeigefingers berührte fast mein Gesicht, ihre Augen wurden schmal und hässlich. »Und was ist das da?«

Ich schob sanft den ausgestreckten Arm weg. »Was denn?«

»Da! An deinem Mund. Ein Schokosplitter und was Weißes. Sahnekrem.«

»Ich will doch nur dein Bestes«, sagte ich leise. Meine Stimme zitterte.

»Scheiße. Ich will endlich was Anständiges essen.« Sie schob ihren Teller so heftig von sich weg, dass er gegen die Salatschüssel knallte. Ich fürchtete einen Moment, die Schüssel würde zu Bruch gehen, aber sie schob nur meinen Teller vom Tisch. Er landete in meinem Schoß. Als ich den leeren Teller sah, kamen mir die Tränen. Ich konnte nichts dagegen tun.

»Was hast du?«, fragte Nele leise.

»Es ist nichts. Iss ruhig weiter!« Dabei hatte sie noch gar nicht angefangen zu essen.

Die Tränen flossen wie ein Wasserfall. Wenn ich mal weine, dann kommt es gleich ganz dick. Nele griff nach meiner Hand. Als ich ihre feingliedrigen Finger sah, wurde ich noch trauriger.

»Ich esse doch deinen Salat, Mama.« Nele war selbst den Tränen nahe.

»Es ist … wegen eines Mädchens. In deinem Alter. Sie hat sich heute Mittag aus dem Fenster gestürzt. Aus dem vierten Stock in den Hof ihres Hauses in der Kurfürstenstraße.«

Nele wurde bleich, sie ließ sich in den Stuhl zurücksinken. »Oh, Gott.«

»Sie hieß Gudrun. Gudrun war sehr dick.«

Nele kämpfte immer noch gegen die Tränen. »Was hast du nur für einen Scheiß-Beruf, Mama!«

Dieser Satz kühlte mich ab. Ich trocknete meine Tränen mit der Serviette. »Ich kann nichts anderes.«

Nele tätschelte meine Hand. Ich musste lachen.

Nele stutzte, sie traute dem Frieden nicht. Doch dann lachte sie auch. Die Tränen standen ihr immer noch in den Augen. Aber sie lachte. Ihr Gesicht verzog sich zu einer Fratze. Ob ich meine Fürsorge übertrieb?

Ich nahm die Schüssel mit dem Salat, trug sie zu Spüle, öffnete die Tür – und kippte alles in den Abfalleimer.

»Mama!« Nele schlug die Hände vors Gesicht.

»Komm, mein Schatz, wir gehen eine Pizza essen!«

3. Kapitel

Das Obduktionsergebnis war mager. Aber was sollten sie auch sagen? Ein schwerer menschlicher Körper, der aus dieser Höhe auf den Asphalt auftritt, zerplatzt. Daran gibt es nichts herumzudeuteln.

Reste von irgendwelchen Drogen, Alkohol oder Ähnlichem hatten sie in Gudruns Körper nicht gefunden. Und das, was uns sonst weiterhalf, nämlich Spuren von Gewalteinwirkung, waren bei der Deformation, die der Körper des Mädchens erlitten hatte, sowieso nicht mehr auszumachen.

Gudrun war depressiv, wahrscheinlich bedingt durch den frühen Tod der Mutter, die ihre beiden Kleinkinder und den Vater allein gelassen hatte. Sie hatte sich im Lauf der Jahre einen Panzer angefressen. Dennoch hatte sie sich – wahrscheinlich durch den Erfolg des Bruders angespornt – in den Kopf gesetzt, in einem Musical aufzutreten. Sie hatte Tanzunterricht genommen und es so weit gebracht, dass sie dazu in der Lage war, einen Spagat zu machen. Das brachte ihr ein paar kleinere Erfolge. Doch der Bruder zog an ihr vorbei und bekam die Hauptrollen, die sie sich erträumt hatte. Hinzu kam, dass der Vater den Bruder bewunderte, für die tänzerischen Bemühungen seiner Tochter aber wenig Verständnis aufbrachte. Das musste Gudrun sehr verletzt haben, zumal der Vater nach dem Selbstmord der Mutter ihre wichtigste Bezugsperson geworden war. Ausschlaggebend für den Suizid war dann sicher die Hauptrolle, die Gudruns Bruder Leon bei der Hair-Inszenierung in Wiesbaden ergattern konnte. Wahrscheinlich hatte sich auch Gudrun beworben und war wegen ihrer Fettleibigkeit aussortiert worden.

Ich tippte also meinen Bericht in den Computer, heftete die Obduktionsergebnisse und die dürftigen Befragungen meines Pankower Kollegen an und gab alles auf den Server.

Dann ging ich in die Kantine. Ich aß zuerst das Eisbein, das sie jeden Dienstag anbieten, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, später gab es Pudding und ein Stück Torte. Danach verließ ich die Kantine, rauchte auf dem Damenklo eine Zigarette und wartete zehn Minuten, bis dort das Publikum gewechselt hatte. Dann kehrte ich in die Kantine zurück und holte mir ein halbes Hähnchen mit Brot und Kartoffelsalat und Käse-Spätzle. Hähnchen und Spätzle waren eigentlich zwei Gerichte, aber da ich mir den größten Teller genommen hatte, bemerkte es keiner. Die Kollegen hatten es alle eilig und waren nur mit sich selbst beschäftigt.

Die Angestellten der Kantine bekamen natürlich mit, dass ich zweimal zum Essen kam, aber es kümmerte sie nicht. Sie plauderten auch nichts aus, denn sie hatten wenig Kontakt mit den Beamten der Behörde. Die Kantinenleute gehörten einer anderen Welt an – und das war gut so.

Ich trank drei große Cola mit Eis und leistete mir zum Schluss, als sich die Kantine geleert hatte, noch ein Magnum und eine kleine Kanne mit heißer Schokolade. Eis und Heiß, eine Leidenschaft von mir.

Auf dem Computer, der auch die Telefongespräche erfasste, fand sich eine Nachricht. Mein Chef hatte, während ich es mir in der Kantine hatte gut gehen lassen, zweimal versucht, mich zu erreichen.

Ich rief ihn zurück.

»Wo waren Sie denn?«

Das ging Lewandowski eigentlich gar nichts an, solange ich meine Arbeit anständig tat. »Erst war ich im Archiv, dann war ich essen.«

»Was gab’s denn im Archiv?«

Ich geriet ins Schlingern. »Eine Recherche.«

»Aha. Etwa die Sache mit dem toten Mädchen?«

»Ja«, log ich. Ich verbrachte an manchen Tagen mehr Zeit in der Kantine als an meinem Arbeitsplatz. Aber ich wollte nicht, dass Lewandowski mich dabei erwischte – wo er doch so viel von mir hielt.

»Habe Ihren Bericht auf dem Monitor. Anständige Arbeit, Frau Kubitko. Das ist ein weiterer Baustein für Ihren Weg in der Landespolizeischule. Obwohl – Sie wissen ja: Wichtig ist, dass Sie endlich …«

»Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht abnehmen. Wahrscheinlich hat es etwas mit den Drüsen zu tun.«

Ich wollte auch gar nicht mehr an die Polizeischule. Erstens wusste ich nicht, was ich dort sollte. Zweitens ahnte ich, dass man als Abteilungsleiterin in der Polizeischule nicht Stunden in der Kantine verbringen konnte. Aber das konnte ich ja meinem Chef nicht sagen. Der war viel zu ehrgeizig, um so etwas zu verstehen.

»Alle Dicken schieben es auf die Drüsen. Dabei ist es wissenschaftlich längst erwiesen, dass Fettleibigkeit andere Ursachen hat.« Lewandowski schwieg vorwurfsvoll. Ich tat ihm nicht den Gefallen, dazu Stellung zu nehmen. Die meisten Menschen reden über das Dicksein wie Blinde über die Farbe. Ich konnte das nicht mehr hören.

»Was haben Sie denn noch überprüft?«, fragte er.

»Wie bitte?« Warum ließ er mir keine Ruhe?

»Im Archiv. Sie waren doch im Archiv.«

Das auch noch. Jetzt verbiss sich dieser Workaholic in meinen bereits abgeschlossenen Suizidfall. Aber ich war ja selbst schuld. Warum hatte ich ihm auch diese blöde Lüge vom Archiv aufgetischt?

»Es ist … Naja, die Mutter ist doch verschwunden …« Ich improvisierte.

»Tragisch. Und gleichzeitig hochinteressant. So ein Fall kann einen ganz schön durchrütteln, was? Das Mädchen hatte eine Tanzkarriere vor sich, oder? Und dann so etwas. Schrecklich. Aber die Sache ist doch eigentlich klar, Frau Kubitko, oder? Suizid. Eigentlich nicht mehr unser Ressort. Was haben Sie denn im Archiv gefunden?«

Musste sich dieser Kerl ausgerechnet mich für seine Ambitionen aussuchen? Da gab es doch noch genügend andere, die dafür eher geeignet gewesen wären. Wahrscheinlich hatte ihn sein Sendungsbewusstsein gepackt, er wollte mich dazu bringen, abzunehmen und Erfolg zu haben. Ob ich das nun wollte oder nicht. So waren sie eben, diese Optimierer. Wenn man dick war, wurde man ständig mit ihrem Ehrgeiz konfrontiert. Das Schlimmste daran war: Sie redeten sich ein, eine gute Tat zu tun, wenn sie uns Dicke mit Diätplänen drangsalierten. Aber selbst würden sie es nie schaffen, auf nur eine Praline zu verzichten.

»Ich komme ja nicht dazu, das gefundene Material auszuwerten.«

»Aber warum denn nicht, Loreley!?«

»Weil ständig das Telefon klingelt.«

Das saß. Lewandowski kam ins Grübeln. »Naja, dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten«, erklärte er schuldbewusst.

»Tun Sie ja nicht. Ich rede gerne mit Ihnen.«

Der Chef wurde zackig. »Dann mal los! Und nicht zu viel Zeit mit einem Selbstmord verschwenden – wie gesagt: Das ist nicht mehr unsere Baustelle. Obwohl ich Ihr Engagement verstehe. Menschlich, meine ich.«

»Nur noch diese Auswertung, dann mache ich mit meinem Tagesgeschäft weiter. Versprochen!«

»Fein«, sagte der Chef. Er war stolz auf mich, das spürte ich. Dann aber kam es: »Ich bin gespannt, was Sie in dieser Sache zutage fördern. Melde mich am Nachmittag deswegen nochmal, Kubitko.« Dann legte er auf.

Lewandowski erwartete also Ergebnisse. Ich musste ihm etwas präsentieren, was die Sache endgültig abschloss. Ich brauchte die Gewissheit, dass es nichts gab, was auf ein Fremdeinwirken oder auf Fahrlässigkeit hinwies.

Ich hatte Lewandowski die Lüge von der Recherche aufgetischt. Also musste ich ins Archiv. Und das war im Keller. Der Aufzug fuhr aber nur bis ins Erdgeschoss.

Der Kollege hinter dem Tresen trug gestreifte Hosenträger und eine schmale Lesebrille, die an einem Goldkettchen über seiner Brust baumelte. Er las gerade Zeitung und trank Kaffee. Es fehlten nur noch die Puschen. Mein Erscheinen schien ihn nicht gerade zu erfreuen, ich störte den Ablauf seines Archiv-Alltags. Sicher zählte er schon die Tage bis zum Ruhestand. Irgendwo hatten solche Leute immer ein Maßband versteckt, an dem sie jeden Morgen einen Schnipsel abschnitten.

Ich beneidete ihn.

Nachdem ich ihn ins Bild gesetzt hatte, machte er sich murrend auf die Suche. In den langen Regalreihen mit den Stahlschränken befanden sich die Akten der Kriminalfälle der Zeit vor der Digitalisierung, also alles, was noch nicht in das Computernetzwerk eingegeben war.

»Wie gefällt’s Ihnen hier unten?«, fragte ich.

Im Archiv saß man weniger auf dem Präsentierteller als in den oberen Etagen. Man könnte sich irgendwo einen kleinen Kühlschrank hinstellen, mit Eisfach für einen Magnum-Vorrat. Dann hätte man immer kühle Cola. Der einzige Nachteil: Man sah den ganzen Tag nur Polizisten. Das schreckte mich ab.

Der Kollege schien mit seinen Gedanken woanders zu sein. Er rumorte zwischen den Regalen. Dann hörte ich eines der Zahnräder, die die alten Schubkästen mit den Karteikarten und den Aktenhängern bewegten. Es leierte wie ein Paternoster. Das Zahnrad stoppte quietschend. Eine Akte wurde ausgehängt. Der Kollege erschien wieder am Tresen und legte mir einen grauen, von der Sonne verschossenen Papphefter hin. Dann bat er mich um eine Unterschrift auf einem Formblatt. Ich unterschrieb, ohne zu lesen, wozu ich mich verpflichtete, und der Kollege sagte: »Bis heute Abend muss die Akte wieder hier sein.«

»Und wenn ich sie länger brauche?«

Der Alte schaute mich entgeistert an. »Niemand braucht eine alte Akte länger. Im Übrigen können Sie ja Kopien machen. Aber nichts durcheinander bringen. Die Einlagen sind nummeriert, und ich bin verpflichtet, sie zu kontrollieren.«

Ich klemmte mir die Akte unter den Arm und machte mich an den Aufstieg.

»Vorsicht!«, rief der Kollege, als ich den Treppenabsatz erreicht hatte.

Ich wandte mich erstaunt um. Wovor wollte er mich warnen? Vor dem Aufstieg auf der alten Steintreppe, deren Kälte ich bis in die Knie spürte?

Er deutete auf die Akte unter meinem Arm: »Achselschweiß!«

Der Kollege, der vor 13 Jahren die Akte angelegt hatte, war gewissenhafter gewesen als mein uniformierter Kollege aus Pankow. Er hatte zehn handschriftliche Seiten mit Zeugenbefragungen angeheftet. Die Aussagen waren ausführlich und wurden immer wieder durch Fragen unterbrochen. Der Beamte hatte alles feinsäuberlich in einer eckigen, aber unbeirrbaren Handschrift niedergelegt. Es las sich wie gedruckt.

Viola Läpple war Lehrerin gewesen wie ihr Mann Eugen. Nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen – Verwandte, Nachbarn, Kollegen – hatten die Läpples eine gute Ehe geführt. Man habe sich gemeinsam um die beiden Kleinkinder gekümmert, sei in der Schule und auch bei den Grünen sehr engagiert gewesen, wobei nahe Parteifreunde bekundeten, Viola habe eine SEW-Vergangenheit gehabt, war also ehemaliges Mitglied der Westberliner Tochterorganisation der SED, und sei deshalb sehr militant in allem gewesen, während Eugen als Mitglied der AL eher gemäßigt aufgetreten sei und sich für wenig außerhalb der gängigen ökologischen Themen interessiert habe.

Ich las die Aussagen aus dem Lehrerkollegium, in denen immer wieder betont wurde, dass die Läpples engagierte Pädagogen gewesen seien, die sich für die Belange ihrer Schüler eingesetzt hätten und niemals durch übermäßige Strenge oder unangebrachte Laxheit aufgefallen wären. Man bezeichnete Eugen und Viola als ausgeglichene Kollegen, hilfsbereit, aber nicht aufdringlich, umgänglich, aber nicht oberflächlich. Eugen habe einiges für die Schulmusik getan, während Viola Ausstellungen und Kunstwettbewerbe organisiert habe.

Ein durchschnittliches Paar mit durchschnittlichen Kindern.

Bis zu dem Urlaub in der Bretagne.

Die Läpples waren mit ihrem VW-Bus von Berlin aus in zweieinhalb Tagen bis an die Westspitze der bretonischen Halbinsel gefahren und hatten in einem kleinen Dorf an der Küste ein Ferienhaus bezogen. Eine Woche lang lief alles gut. Die Kinder plantschten im Meer, die Eltern schwammen, lagen in der Sonne und lasen. Abends ging die Familie in eines der beiden Dorfrestaurants zum Essen.

Dann kam es unvermittelt zum Streit, wie Eugen später der Berliner Polizei berichtete. Der Anlass war nichtig. Es ging ums Abendessen. Eugen hatte den Kindern spät noch Würste zu essen gegeben, Viola aber wollte, dass die Kinder, besonders die kleine Gudrun, nach dem Restaurantbesuch nur noch Obst aßen, falls sie noch Hunger bekamen. Die Sache eskalierte. Die Läpples schrien sich an. Wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrer Ehe. Es ging plötzlich hoch her in dem kleinen Ferienhaus an der bretonischen Küste. Viola