17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

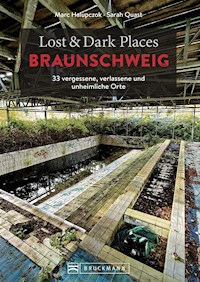

- Herausgeber: Bruckmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Lost & Dark Places

- Sprache: Deutsch

Unter dem wachsamen Blick des Braunschweiger Löwen am Burgplatz ereignen sich seit Jahrhunderten die seltsamsten Dinge: Längst ertrunkene Fischer lockten Spaziergänger in ihre Teiche, der legendäre Heinrich der Löwe traf den Teufel persönlich, Gotthold Ephraim Lessings Gebeine waren lange Zeit verschollen, und Hexen fanden ihren Tod auf dem Scheiterhaufen. Noch mehr Grusel gefällig? Dann auf zu diesen Braunschweiger Lost und Dark Places!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Totenkirche im Sonnenschein (Kapitel 33)

Marc Halupczok · Sarah Quast

Lost & Dark PlacesBRAUNSCHWEIG

33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte

Relief am Kinderbrunnen (Kapitel 12)

Dem Eisernen Kanzler zu Ehren (Kapitel 2)

Bei den Rittern in Lucklum (Kapitel 7)

INHALT

Die düstere Seite Braunschweigs

Verhaltensregeln für Lost Places

33 LOST & DARK PLACES

1Gefolterte Hexen

Hohes Gericht am Lechlumer Holz

2Uneinnehmbar

Die Asseburg bei Wolfenbüttel

3Diebische Verwandtschaft

Die Liberei von 1412

4Wesen im Wald

Jägerhaus Sehlde

5Wo die Toten ruhen

Der Braunschweiger Dom

6Eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft

Die Krypta

7Bei den Ordensrittern

Rittergut Lucklum

8Abgestiegen

Sportplatz Steterburg

9Verloren im Grauen Haus

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

10Eisen für den Eisernen

Bismarckturm Salzgitter

11Der Henker vom Klosterhof

Richthof St. Aegidien

12Elf Jungfrauen und Frau Holle

Rammelsberg

13Vorbau ohne Hinterbau

Portikus

14Vom Grabe des Herrn

Kloster Ringelheim

15Schauergestalt in luftiger Höhe

Der Türmer

16Nierenschalen und Spritzen

Krankenhausstollen Reichswerke »Hermann Göring«

17Lebendig begraben

Das Grubenunglück von Lengede

18Die braune Weihestätte

Thingplatz Nußberg

19Gesang für die Toten

Cholerafriedhof Ringelheim

20Gegen den bösen Zauber

Kloster Riddagshausen

21Die toten Fischer

Teiche von Riddagshausen

22Die alte Tuberkuloseanstalt

Sanatorium Königsberg

23Im Reich des Teufels

Der Giersberg

24Das schwarze Loch

Tiefgarage Univiertel

25Das verschwundene Stift

Petersberg Goslar

26Totes Gleis

Der verlassene Rangierbahnhof

27Von Zwergen und Mammuts

Lindenberg Thiede

28Das braune Jägerreich

Reichsjägerhof »Hermann Göring«

29Im Versteck der Raubritter

Burgruine Lichtenberg

30Der Tod kam von oben

Braunschweiger Hafen

31Das Grab des Denkers

Lessings letzte Ruhestättet

32Das verfallende Waisenhaus

Waisenhaus Salzdahlumer Straße

33Die Totenkirche

Vöppstedter Ruine

Register

Impressum

Industrieidylle am Braunschweiger Hafen (Kapitel 30)

Wo einst die Toten ruhten (Kapitel 33)

KAPITELÜBERBLICK

1Hohes Gericht am Lechlumer Holz

2Die Asseburg bei Wolfenbüttel

3Die Liberei von 1412

4Jägerhaus Sehlde

5Der Braunschweiger Dom

6Die Krypta

7Rittergut Lucklum

8Sportplatz Steterburg

9Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

10Bismarckturm Salzgitter

11Richthof St. Aegidien

12Rammelsberg

13Portikus

14Kloster Ringelheim

15Der Türmer

16Krankenhausstollen Reichswerke »Hermann Göring«

17Das Grubenunglück von Lengede

18Thingplatz Nußberg

19Cholerafriedhof Ringelheim

20Kloster Riddagshausen

21Teiche von Riddagshausen

22Sanatorium Königsberg

23Der Giersberg

24Tiefgarage Univiertel

25Petersberg Goslar

26Der verlassene Rangierbahnhof

27Lindenberg Thiede

28Reichsjägerhof »Hermann Göring«

29Burgruine Lichtenberg

30Braunschweiger Hafen

31Lessings letzte Ruhestätte

32Waisenhaus Salzdahlumer Straße

33Vöppstedter Ruine

Jahrhundertealte Teiche (Kapitel 21)

DIE DÜSTERE SEITE BRAUNSCHWEIGS

Braunschweig, die Löwenstadt. Gelegen zwischen Harz und Heideland, zweitgrößte Menschenansammlung Niedersachsens, Deutscher Fußballmeister 1967 und Geburtsort von Otto Grotewohl, Ricarda Huch und Carl Friedrich Gauß. Hier wird dank der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt die Zeit für Deutschland vorgegeben, hier wurden Geschäfte mit der Hanse gemacht (Braunschweig als Mitglied der Hanse führte das sogenannte Sächsische Quartier zwischen Weser und Elbe an), hier trafen sich Könige und Kaiser, von hier aus wurden Städte wie Lübeck oder München gegründet. Zugegeben, der Stellenwert der Stadt war im Mittelalter deutlich höher als heute, aber vielleicht macht auch genau das ihren Reiz aus. Mit ihren rund 250 000 Einwohnern besitzt Braunschweig genau die richtige Größe, um übersichtlich zu bleiben, aber doch das eine oder andere düstere Geheimnis zu bewahren.

Jahrhundertelang war Braunschweig nicht nur Stadt, sondern auch Fürstentum, Herzogtum und Freistaat. Die unzusammenhängenden Gebiete reichten von der Aller bis zum Harz, vom Harz bis an die Weser. Das Kerngebiet wird auch Braunschweiger Land genannt, Städte wie Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar gehören dazu. Auch in diesen Orten gibt es dunkle und verlassene Gemäuer, die es in dieses Buch geschafft haben. Dabei wurden absichtlich alle Epochen abgedeckt, von mittelalterlichen Ruinen über verlassene Sanatorien und Bunker bis hin zu modernen Plastiken, die schaurig in den Himmel starren, ist alles dabei.

Leider machte Braunschweig in der wohl dunkelsten Zeit dieses Landes seinem Namen alle Ehre. Während Hitler und seine braune Brut andernorts noch belächelt wurden, konnten sie in der Löwenstadt bereits in ministerialen Ämtern wirken. Deshalb begegnen uns Gestalten wie der »Führer« oder Hermann Göring immer wieder. Das ist leider ein Teil der Geschichte Braunschweigs und darf keinesfalls verschwiegen werden. Ein nicht minder wichtiger Teil ist Heinrich der Löwe, Herzog von Braunschweig und so etwas wie der Stadtgründer, Baumeister und Maskottchen in Personalunion. Obwohl der Herrscher aus dem Hause der Welfen im 12. Jahrhundert gelebt hat, ist er in Braunschweig bis heute allgegenwärtig. Viele Bauten gehen auf ihn oder seine Nachkommen zurück. Dementsprechend häufig wird er uns begegnen, manchmal historisch korrekt, manchmal als Held von Sagen und Legenden. Die gibt es im Harz wie Sand am Meer, einige von ihnen sind so schaurig, dass sie es verdient haben, hier erwähnt zu werden. Denn der echte Grusel geht in der Regel nur indirekt von Gebäuden, Friedhöfen und Plätzen aus, das meiste passiert in der Vorstellung der Betrachterinnen und Betrachter. Das Zauberwort heißt Fantasie.

Bevor wir uns kopfüber in die düsteren Ecken der Löwenstadt und ihrer Umgebung stürzen, sei noch denen gedankt, die an der Entstehung dieses Buches beteiligt waren. Freunde und Bekannte, die Tipps gegeben haben, anonyme Nutzer von historischen Internetgruppen, Heimatpfleger und Spaziergänger, die zufällig des Weges kamen und etwas Interessantes zu erzählen hatten. Begeben wir uns nun also zu den brennenden Hexen, toten Dichtern von Weltruhm, überwucherten Thingstätten, historischen Gefängnissen, Siechenhäusern und Einmannbunkern, die wie selbstverständlich zum Stadtbild gehören und uns im Alltag häufig nicht mal auffallen. Manche von ihnen werden wohl in 100 Jahren noch zu finden sein, andere vielleicht in wenigen Monaten verschwunden sein. Ein Besuch lohnt sich aber in jedem Fall.

Der verfallene Söderhof (Kapitel 14)

VERHALTENSREGELN FÜR LOST PLACES

1. Behandeln Sie die Orte mit Respekt

Jedes Bauwerk und jedes Gebäude erzählt eine Geschichte aus vergangenen Tagen. Dies gilt es zu schützen. Und auch wenn es nicht immer so aussieht, hat jeder Lost Place einen Eigentümer. Dies ist zu respektieren und Zuwiderhandlungen können ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben. Betreten Sie keine Gebäude oder Grundstücke unbefugt, zerstören oder beschädigen Sie nichts, öffnen Sie nichts gewaltsam. Sind Fenster oder Türen verschlossen, soll das auch so bleiben. Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie viele der Orte frei oder auf Nachfrage betreten dürfen – eine Möglichkeit, die in Braunschweig besonders groß ist – oder, falls dies nicht offiziell erlaubt ist, die Orte auch »mit Abstand« erfahren und genießen können.

2. Nehmen Sie nichts mit, lassen Sie nichts da

Wenn Sie etwas von einem Lost Place mitnehmen, und sei es noch so klein, gilt dies als Diebstahl, denn alle diese Orte haben einen Eigentümer. Daher gilt die Regel: Alles bleibt, wie es ist. Belassen Sie es bei den schönen Einblicken und Fotos, die Sie an solchen Orten machen. Das bedeutet auch: Lassen Sie nichts zurück. Keine Essensreste, keine Kaugummis, keine Zigarettenkippen.

3. Rauchen verboten

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Rauchen ist hier generell verboten. Zollen Sie dem ehrwürdigen Ort Respekt und verzichten Sie für die Zeit, die Sie da sind, auf das Rauchen. Zigarettenkippen brauchen nicht nur 15 Jahre zum Verrotten (sie sollten übrigens ohnehin nirgends achtlos weggeworfen werden), sondern sie können schnell ein verheerendes Feuer verursachen.

4. Keine Graffiti

Dass Sie nichts hinterlassen sollen, gilt auch für »Kunstwerke« an den Wänden. Lassen Sie Wände und Mauern, wie sie sind. Auch die Menschen nach Ihnen sollen den Ort so erleben können, wie er früher einmal war.

5. Seien Sie vorsichtig und gehen Sie nicht allein

Besonders wichtig: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das gilt vor allem bei Lost Places. Brüchige Mauern, frühere Keller, herumliegende Überreste oder auch Müll, aber auch natürliche Gegebenheiten (Bodenlöcher, Höhlen) bergen einige Gefahren. Zudem liegen – selbst in einer Stadt – manche der Objekte recht einsam. Deshalb ist es ratsam, immer mindestens zu zweit, besser noch zu dritt einen Lost Place zu besuchen. Da gilt die alte Regel: Ist eine Person verletzt, bleibt die zweite vor Ort und die dritte holt Hilfe. Zudem weiß man nie, wen man vor Ort trifft. Plünderer, Spinner oder Betrunkene sind auch oft rund um Lost Places anzutreffen. Da ist es beruhigender, nicht allein unterwegs zu sein.

Heiliges Wasser (Kapitel 12)

Neblige Abende in Niedersachsen (Kapitel 30)

1

GEFOLTERTE HEXEN

Hohes Gericht am Lechlumer Holz

Wo einst die Hexen brannten und Mörder hingen, steht heute ein kleines Wäldchen. Fast nichts mehr erinnert an die einstigen Qualen. Aber wer genau hinsieht, wird belohnt.

Ort Im Lechlumer Holz zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel GPS 52.18691, 10.54582 Anfahrt Mit dem Auto über die A36, Ausfahrt Wolfenbüttel-Nord, Parkplatz Sternhausberg

Gedenkstein für die Opfer der Justiz

Blick vom Lindenberg auf das Hohe Gericht

TODESSTRAFE 10. November 1599. Knarzend bahnt sich ein hölzerner Wagen den Weg von Wolfenbüttel Richtung Stöckheim. Die leichte Anhöhe macht dem Pferd zu schaffen. Vielleicht sind es aber auch die zeternden und schreienden Menschen um den Wagen herum, die das Tier nervös werden lassen. Auf dem einfach gezimmerten Karren mit dem niedrigen Geländer steht ein Mann, seine Hände und Füße sind mit Seilen gefesselt, er trägt ein schmutzig-weißes Gewand. Sein Blick ist gesenkt, er scheint den eisigen Wind nicht zu bemerken, die Beschimpfungen ebenso wenig zu hören wie die Rufe nach seiner Freilassung. Er weiß, dass es egal ist, was die Menschen schreien. Sein Schicksal ist besiegelt, er wird in wenigen Minuten tot sein. Hoffentlich geht es schnell. So oder so ähnlich könnte ein ganz normaler Tag auf dem Hohen Gericht am Lechlumer Holz auf halbem Wege zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel ausgesehen haben. Denn hier befand sich zwischen dem 16. Jahrhundert und 1759 die Hauptrichtstätte des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel oder auch das Herzogliche Hauptgericht. Zwei voneinander durch Gräben abgetrennte, natürliche Plateaus von jeweils 48 mal 18,5 Metern am Rande eines kleinen Gehölzes, auf denen Diebe, Mörder und Hexen die unvorstellbarsten Qualen durchlitten haben müssen. Dieser Boden ist mit Blut getränkt. Wer damals den Weg in Richtung Lechlumer Holz antreten musste, hatte keine Hoffnung mehr. Das Urteil war längst gefällt, es ging an dieser Stelle nur noch um die Überführung des Delinquenten vom Leben in den Tod. Einer der bekanntesten Verurteilten war vielleicht Jürgen Wullenwever, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck. Ihm wurde nach politischen Ränkespielen, an denen auch das Braunschweiger Herzogtum beteiligt war, unter Folter ein Geständnis erpresst, wonach er ein radikal-christliches Täufer-Reich errichten wollte. Er soll 1537 am Lechlumer Holz mit dem Schwert hingerichtet worden sein. Allerdings gibt es keine Beweise dafür, dass die Richtstätte zu diesem Zeitpunkt bereits existiert hat.

RÄDERN UND VERBRENNEN Auf den beiden Plateaus standen über 160 Jahre lang mehrere Galgen, Räder und Hexenpfähle, die eifrig bestückt wurden. Im Fall der Hexen hatte Braunschweig seine Hochzeit zwischen 1589 und 1666. 1589 kam der Herzog und Welfenfürst Heinrich Julius an die Macht. Der tiefreligiöse Mann galt als einer der eifrigsten Hexenjäger seiner Zeit und brachte mit seinem Nachfolger August dem Jüngeren allein bis 1620 über 50 Menschen aufgrund der Anklage von Zauberei und Hexerei den Tod, weit über 100 landeten in Kerkern. Unter den Todesopfern befand sich auch Anna Landmann, eine einfache Frau aus der Gegend, die von ihren Nachbarn der Hexerei bezichtigt worden war. Unter anderem sollte sie einer Frau von nebenan Läuse geschickt haben. Gemeinsam mit der juristischen Fakultät der Universität Helmstedt ordnete Heinrich Julius erst die Befragung unter Folter und schließlich ihre Verbrennung an. Landmann starb nicht in Braunschweig, sondern in Hornburg. Sie ist die letzte Frau, die in diesem Ort als Hexe verbrannt wurde. Aber das Prinzip war auch in Braunschweig das gleiche. An den hiesigen Hexenpfählen wurden Frauen und Männer festgebunden, das Holz entzündet und gewartet, bis der Mensch bei vollem Bewusstsein (später erwürgte man die Opfer gnädigerweise vorher) verbrannt war. Das dauerte gerne 20 Minuten und länger. Das Rädern war keinesfalls angenehmer, es wurde für Diebstahl oder auch Mord verhängt. Dabei wurde das Opfer festgebunden, unter seinen Gelenken Keile befestigt. Nun nahm der Henker das Rad, ein normales Wagenrad, und ließ es auf den fixierten Körper fallen. Meist von den Beinen angefangen bis zu den Armen. Ziel der Prozedur war nicht die Tötung, sondern das Brechen sämtlicher Knochen. Anschließend erfolgte eine Verbrennung oder Erdrosselung. Manche Opfer wurden aber auch sich selbst überlassen und starben Stunden, vereinzelt Tage danach an Kreislaufversagen. Die, die das Glück des Erhängens hatten, starben meist schneller. Ihre Leichen wurden zur Abschreckung und zur Verhinderung einer Wiederauferstehung (in welcher Form auch immer) hängen gelassen, bis die Tiere die Kadaver aufgefressen hatten. Wer heute auf dem kleinen Galgenberg steht, die Überreste der beiden Plateaus begutachtet und die Krähen krächzen hört, kann sich das nur zu gut vorstellen.

Hier brannten einst Hexen.

Das besondere Erlebnis

Wer vor der Hinrichtungsstätte steht und sich einmal um 180 Grad dreht, kann in der Ferne den Lindenberg in Salzgitter-Thiede erkennen. Hier hausen bekanntlich nur Zwerge, der Gruselfaktor ist also nicht ganz so hoch.

Auch Diebe wurden gefoltert.

Das Folterpodest ist nur noch zu erahnen.

2

UNEINNEHMBAR

Die Asseburg bei Wolfenbüttel

Eine Burg als uneinnehmbar zu bezeichnen, ist gefährlich. Aber die Asseburg fiel tatsächlich erst, als ihre Besitzer es so wollten.

Wittmar im Landkreis Wolfenbüttel, Samtgemeinde Elm-Asse Ort Ruine der Asseburg, Burgfried GPS 52.139631, 10.635222 Anfahrt Mit dem Auto auf dem Asseweg auf den Parkplatz Asse, Aufstieg zur Liebesallee

Für die Ewigkeit gemeißelt

ÄRGER MIT DEM PAPST Der bewaldete Höhenzug Asse taucht heute nur noch in den Nachrichten auf, wenn es um das Atommüll-Endlager Asse geht, in dem von 1965 bis 1978 radioaktive Stoffe gelagert wurden. Diese scheinen nicht so sicher in den Salzstöcken versenkt wie gedacht, immer wieder gibt es seitdem Meldungen über Schadstoffaustritte und Fälle von Leukämie oder Schilddrüsenkrebs in der Region. Wenige tausend Meter entfernt, auf dem Gebiet der späteren Bergbausiedlung Wittmar, wurde zwischen 1218 und 1223 ein ganz anderes Bauwerk errichtet. Und das war sicher. Die Asseburg nannte sich stolz die größte Höhenburg Norddeutschlands, Gunzelin von Wolfenbüttel (u. a. Stadtgründer von Peine und Urenkel von Widekind, dem Gründer von Wolfenbüttel) ließ ein praktisch uneinnehmbares Bauwerk errichten. Das sorgte schon bei seiner Erbauung für Ärger, denn Gunzelin stand zu dieser Zeit noch im Dienst der Welfen, errichtete die Burg aber auf dem Gebiet der verfeindeten Staufer. Andere Quellen berichten, dass Gunzelin die Asseburg nur deshalb errichtete, weil er nach seinem Wechsel zu den Staufern in seiner Heimat Wolfenbüttel (das den Welfen unterstand) nicht mehr sicher war. Wie es auch war, der Streit ging so weit, dass Papst Honorius III. im fernen Rom eingeschaltet wurde. Der verfügte, dass die noch nicht fertiggestellte Burg wieder abgerissen werden müsse, was Gunzelin und seine Sippe allerdings nicht interessierte. Sie besaßen genug Macht, um selbst dem Papst zu trotzen und den Bau weiter voranzutreiben. Am Ende umfasste die Fläche der Asseburg über 7000 Quadratmeter, sie war 180 Meter lang und 50 Meter breit. Ein solches Symbol der Macht weckt Begehrlichkeiten, auch weil Gunzelin die Seiten wechselte und sich den Staufern unterstellte. Das konnten die Welfen so nicht hinnehmen, sie standen in Gestalt von Albrecht dem Großen und seinen Truppen 1254 vor der Burg, um sie einzunehmen. Die Belagerung dauerte drei Jahre und verlief komplett erfolglos. Weil die Welfen keine Lust mehr auf Belagerung hatten, kauften sie die Asseburg einfach. Für 400 Goldmark wechselte der Bau seine Besitzer.

Imposantes Bauwerk für Bismarck

Tor zur Höhenburg – einst eine uneinnehmbare Festung

DER GROSSE BRAND