4,99 €

Mehr erfahren.

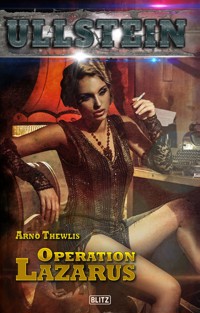

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

New York 1948.Tyrone Vollmann ist dem Grauen des Pazifikkrieges entkommen und fristet sein Dasein als Privatdetektiv. Alkohol und Drogen helfen ihm, sein Kriegstrauma zu ertragen.Eines Tages sucht ihn ein Psychiater auf, der mehrere Veteranen in seinem Sanatorium behandelt, die ebenfalls von Visionen gequält werden. Visionen, die Vollmann kennt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 216

Ähnliche

In dieser Reihe bisher erschienen:

2101 William Meikle Das Amulett

2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens

2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume

2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein

2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig

2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde

2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur

2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu

2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts

2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo

2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin

2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows

2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim

2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür

2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo

2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen

2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2

2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume

2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges

2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens

2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3

2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang

2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg

Arno Thewlis

Der Gott des Krieges

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierVignette: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-929-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Prolog

Frankreich, Juni 1944

Mein ganzes Platoon war überraschend und innerhalb weniger Minuten ausradiert worden. Den Second Lieutenant und den Sergeanten erwischte es als erste, denn die Krauts hatten sie gezielt ausgeschaltet, bevor sie den Rest von uns aufs Korn nahmen. Von manchen wusste ich kaum mehr als den Namen, aber es waren alles junge Männer gewesen, die glaubten, noch ein ganzes Leben vor sich zu haben.

Viele meiner Kameraden waren bei ihrer Ankunft hochmotiviert gewesen. Sie wollten für ihr Land kämpfen, einfach etwas Gutes tun. Und sie dachten, sie könnten Helden werden. Bis dann in der Normandie die Klappe ihres Landungsbootes fiel und das MG-Feuer der Deutschen durch ihre dichtgedrängten Reihen pflügte. Sie starben, ohne die Möglichkeit zu entkommen oder auch nur einen Fuß auf den Strand gesetzt zu haben, den sie erobern wollten. Aufgewachsen, ausgebildet, über den Atlantik verschifft, nur um in einem Metallbehälter gnadenlos zusammengeschossen zu werden. Ihr junges Leben endete, bevor es richtig begonnen hatte.

Ich war bei meiner Ankunft nicht mehr so jung gewesen wie meine Kameraden und hatte bereits viele meiner Illusionen hinter mir gelassen. Heldentum war die erste gewesen. Wie in allen Kriegen zuvor, und auch in den folgenden, sollte es nach diesem noch weitere geben. Junge Männer wurden gegeneinander in den Kampf geschickt, aus Gründen, auf die sie keinen Einfluss hatten und die sie oft genug nicht einmal kannten. Es waren andere, die über das Schicksal der Soldaten entschieden. Wir Amerikaner waren mit der Überzeugung angetreten, in Europa das ultimative Böse zu bekämpfen, aber es war nie so einfach, dass man eine so komplexe Angelegenheit wie einen Krieg durch einen einzigen, simplen Grund erklären konnte. Nicht solange mächtige Männer auf allen Seiten durch einen solchen Konflikt profitierten. Auf welche Art auch immer.

In meinem Alter besaß man schon ein gewisses Gespür dafür, wie die Welt funktionierte. Natürlich konnte man noch glühenden Patriotismus verspüren, aber man stürmte nicht mehr blindlings los.

Ich kauerte mich hinter dem Mauervorsprung zusammen und wünschte, ich könnte meinen Kopf wie eine Schildkröte einziehen. Der Beschuss endete bereits vor mehreren Minuten, aber ich konnte den Lärm und die Schreie noch immer hören. Steinsplitter waren von der Mauer abgeplatzt und hatten sich in meine Haut gebohrt. Ich würde hier sterben und niemals wieder nach Hause zurückkehren. Meine Frau wartete. Ich wollte Mary unbedingt wiedersehen, mehr als alles andere.

Keine drei Meter von mir entfernt lag ein deutscher Soldat, den ich erschossen hatte. Es war reines Glück gewesen, weil ich einen Sekundenbruchteil früher abgedrückt hatte. Ein Blinzeln später und ich würde jetzt dort liegen. Ich wollte den Mann nicht töten, sondern ihn nun daran hindern, mich zu erschießen.

Er zuckte. Ich wäre fast vor Schreck aufgesprungen und dadurch wahrscheinlich in der Schusslinie der anderen Deutschen geraten. Ich zitterte am ganzen Körper, während ich zusah, wie der Soldat starb. Ich hätte sein Leiden gerne beendet, aber meine Munition war aufgebraucht und keine andere Schusswaffe in Reichweite. Außerdem würde ein Schuss seine Kameraden anlocken. Ich saß in der Falle. Wenn er nicht bald starb, hörte jemand sein Röcheln und kam nachsehen. Ich könnte ihn mit meinem Messer erlösen, aber ich wagte mich nicht aus meiner Deckung, um zu ihm zu kriechen.

Wir befanden uns irgendwo in Frankreich. Die letzten Tage war ich dem Rest der Truppe nur hinterhergelaufen. Anfangs hatten die jungen Burschen noch viel über Zukunftspläne gesprochen. Was sie tun würden, sobald dieser Krieg beendet war und wir wieder nach Hause zurückkehrten. Zuletzt ging es nur noch darum, überhaupt nach Hause zu kommen, egal, was danach geschehen würde. Inzwischen redete niemand mehr über die Zukunft. Pläne zu machen oder sogar nur welche zu haben, galt als schlechtes Omen. Wer etwas besaß, auf das er sich freute, würde mit Sicherheit sterben, so war die vorherrschende Meinung unter den Soldaten. Wer Pläne hatte, würde nicht heimkehren. Wer noch Hoffnung besaß, würde unweigerlich dafür bestraft werden.

Die vernünftigste Haltung bestand darin, sich selbst bereits als tot zu betrachten. Das Schlimmste, das einem in diesem Zustand passieren konnte, war, dass man irgendwann wieder auf amerikanischem Boden stand und feststellte, dass man überlebt hatte.

Aber diese Haltung konnte man nicht vortäuschen, sie musste der inneren Überzeugung entsprechen, sonst funktionierte es nicht. Das war ähnlich wie bei den jungen Burschen, die niemals eine Kirche besuchten und plötzlich an der Front zu beten begannen. Doch in diesem Fall konnte man wenigstens noch auf einen gnädigen Gott hoffen.

Ich fühlte mich schon seit Tagen niedergeschlagen genug, dass es mir egal gewesen wäre, ob ich lebte oder starb. Aber im Angesicht des Todes hatte sich diese Einstellung radikal geändert. Ich wollte leben, ich wollte nach Hause und zu Mary zurück.

Der Körper des Deutschen verkrampfte sich so stark, dass er kurz einen Bogen bildete, dann entwich seinem Mund ein Sprühregen aus Blut und der Mann sackte leblos zusammen. Ich hätte vor Erleichterung gerne geraucht, aber der verräterische Glimmstängel war zu gefährlich. Ich hatte bereits Kameraden verloren, die ihrem Laster nachgaben und durch den glühenden Punkt in ihrem Gesicht zur Zielscheibe von Scharfschützen wurden.

Vorsichtig rutschte ich in eine bequemere Position und überlegte, wie ich zu meiner Kompanie zurückfinden konnte. Da hörte ich die Stimmen. Die Deutschen näherten sich. Sie wollten vermutlich nach ihren Feinden sehen und eigene Verletzte bergen. Ich hatte die Chance, mich zu ergeben, andererseits beabsichtigte ich nicht, in Gefangenschaft zu geraten. Ich hatte schlimme Dinge über die Gefangenenlager gehört. Einiges davon mochte aus unserer eigenen Propagandaabteilung stammen, aber es klang nicht nach Orten, an denen ich mich gerne aufhalten würde. Ich spähte über den Mauerrest und entdeckte mehrere Gestalten, die sich über einen Hügel dem zerstörten Dorf näherten, in dem ich mich versteckte. Sie hatten Verstärkung bekommen. Und mit ihnen kam der Nebel.

Er begleitete sie, umgab sie wie ein Mantel, und ließ die Männer noch bedrohlicher erscheinen. Ich wagte kaum zu atmen. Jede Bewegung konnte ein verdächtiges Geräusch erzeugen und ihre Aufmerksamkeit erregen. Am liebsten hätte ich mich im Boden eingegraben. Sie kamen genau in meine Richtung, wahrscheinlich hatten sie ihren toten Kameraden ausgemacht. Ich überlegte, einfach loszurennen, aber ihre Kugeln würden mich einholen, bevor ich das nächste Gebäude erreichte. Ein Haus, das gerade ebenfalls von Nebel umspült wurde.

Der Nebel näherte sich auch aus der Gegenrichtung. Das sollte eigentlich nicht möglich sein, denn er bewegte sich entgegen der Windrichtung. Ich verwarf diese Gedanken und entschied mich, ihn für meine Zwecke zu nutzen. Der Nebel war dicht genug, um mir Deckung zu geben, wenn ich mich unbemerkt um die feindlichen Soldaten herum schlich. Sie rechneten nicht mehr mit lebenden Gegnern und hielten die Läufe ihrer Gewehre gesenkt.

Der Nebel war unheimlich und schreckte mich. Angesichts des Grauens, das sich mir auf dem Boden darbot, mochte das lächerlich erscheinen, aber die Formen am Himmel konnte ich nur als bedrohlich bezeichnen. Der Nebel über dem Schlachtfeld wölbte sich in alle Richtungen, veränderte seine Form und Dichte. Mal sah es so aus, als würde ein Kampf in einem Sack stattfinden, dann wieder so, als wolle diese komplexe Erscheinung etwas gebären. Etwas Monströses, Gefährliches. Der Nebel formte sich ständig neu und regte meine Phantasie an. Ich erkannte eine riesige Gestalt, die sich durch die Schwaden bewegte, ohne sie jemals zu verlassen. Sie war niemals klar zu erkennen, nur ihre Größe konnte ich ausmachen, die war gewaltig. Niemand außer mir schien dieses Wesen sehen zu können, doch seltsamerweise verspürte ich keine Angst vor der Erscheinung. Stattdessen fühlte ich Ermunterung und Bestärkung. Ich zog mein Kampfmesser, die einzige Waffe, die mir noch verblieben war. Meine leergeschossene Pistole fasste ich am Lauf, um sie wie einen Hammer zu nutzen. Eine lächerliche Bewaffnung gegen mehrere Gewehre und Maschinenpistolen, trotzdem kam ich mir stark und unbesiegbar vor. Ich wollte kämpfen. Ich packte beide Waffen so fest, dass meine Knöchel knackten. Die deutschen Soldaten waren an mir vorüber und würden immer weiter gehen, ohne mich zu bemerken. Ich brauchte mich nur ruhig zu verhalten.

Oh Gott, Mary, es tut mir so leid! Ich sprang aus meiner Deckung und stürmte auf die Gruppe zu.

Kapitel 1

New York, November 1948

Das Last Order war billig gebaut und eingerichtet worden und seitdem hatte niemand mehr Geld in die Kneipe investiert. Die Abende dort verliefen ruhig. So ruhig, dass sich viele Menschen fragten, wie Besitzer Sergio seine Rechnungen bezahlte. Die Zahl der Besucher blieb immer überschaubar, hauptsächlich Stammgäste. Nur selten verirrte sich ein Fremder in das Lokal. Die meisten Gäste störte das nicht, abgesehen von der Sorge, Sergio könnte pleitegehen. Er gehörte zur zweiten Generation italienischer Einwanderer aus seiner Familie und betonte oft, bei ihnen gäbe es keine Beziehungen zur Mafia, auf keiner Seite des Atlantiks. Keiner seiner Gäste glaubte ihm das, denn sie hatten keine andere Erklärung dafür, wie er das Last Order seit Jahren ohne nennenswerte Kundschaft über Wasser halten konnte.

Vollmann bevorzugte Kneipen ohne Tageslicht und Gespräche. Jeder kümmerte sich nur um sich selbst, saß stumm an der Theke und blickte in sein Glas. Mit dem Barkeeper verständigte man sich nur durch Fingerzeig oder Grunzlaute, die Ablehnung oder Zustimmung zur nächsten Runde signalisierten. In diesen Läden konnte man eine ganze Nacht verbringen, ohne ein klar artikuliertes Wort gebrauchen zu müssen und für viele Gäste war genau das der Anreiz, dorthin zu kommen. Am Essen lag es jedenfalls nicht. Vollmann kaute auf seinem Sandwich wie auf einem verschwitzten Unterhemd herum und auch der Geschmack ähnelte sich. Der Kaffee hatte seit Stunden auf der Heizplatte geköchelt und war wie bitterer Sirup. Allein der Geruch, der Vollmann beim Ansetzen der Tasse in die Nase stieg, hätte ihn vom Trinken abhalten sollen.

Vollmann brauchte etwas Härteres, um anschließend schlafen zu können. Und er brauchte Schlaf, um tagsüber Realität und Phantasie auseinanderhalten zu können. Er machte Sergio ein Zeichen und das Glas vor ihm wurde vollgeschenkt. Die beißende Schärfe des billigen Whiskeys riss Vollmann aus seiner Gedankenwelt, die nur noch von furchteinflößenden Gestalten bevölkert wurde. Er musste die geschenkten Stunden nutzen, die er nicht als zuckendes Bündel in der Ecke hockte. Seine eigene Hilflosigkeit und die Unfähigkeit, etwas dagegen zu unternehmen, setzten ihm ungeheuer zu.

Sein Name war Tyrone B. Vollmann, und er arbeitete als Privatdetektiv in New York City. Weshalb? Weil er sich für keinen anderen Beruf mehr eignete. Er mochte seinen Job immer weniger, aber es gab kaum noch Tätigkeiten, für die er in Frage kam. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit gehörten nicht zu den Tugenden, die er garantieren konnte.

Als sich die Tür der Kneipe öffnete, schnappte sich Vollmann eine alte Zeitung von der Theke, rutschte von seinem Hocker und verzog sich nach hinten in eine Sitznische. Die Zeitung war schon ein paar Tage alt und verkündete auf der Titelseite Trumans Wiederwahl. Als jemand ihm gegenüber in die Sitznische rutschte, klappte Vollmann die Zeitung auf, und Dijean legte seine Ware hinein. Wenn die anderen Gäste geahnt hätten, dass er in ihrem Stammlokal Drogen verkaufte, hätten sie ihn wohl zur Tür hinaus geprügelt. Und Vollmann gleich mit.

Dijean nahm unter dem Tisch die gefalteten Scheine entgegen, tippte sich an seine Schiebermütze und rutschte aus der Sitznische. Vollmann wartete, bis der Dealer das Lokal verlassen hatte, dann kehrte er wieder an die Theke zurück.

„Ich mag keine Leute, die hier reinkommen und nichts trinken“, knurrte Sergio.

„Ich nehme einen an seiner Stelle“, bot Vollmann an, doch das versöhnte Sergio nur halbwegs.

„Ist ´en komischer Vogel, dein Freund.“

Vollmann leerte das Glas. „Ist kein Freund, nur ein Informant. Muss aufpassen, wo er sich blicken lässt.“

„Auch noch‘n Spitzel.“ Sergio spuckte das Wort förmlich aus. „Trefft euch in Zukunft gefälligst woanders.“

„Wird gemacht“, versprach Vollmann und brachte fast ein Lächeln zustande. Für gewöhnlich stieß er die Menschen in seiner Umgebung vor den Kopf, um sie auf Abstand zu halten. Er wollte keine Bekanntschaft schließen und sich nicht einmal unterhalten, wenn es sich vermeiden ließ. Und Sergio gehörte definitiv nicht zu der Art von Barkeepern, denen man sein Herz ausschüttete. Aber heute war ein besonderer Tag. Vollmann hatte Nachschub von seiner Medizin bekommen und dadurch würde sein Leben für eine ganze Weile erträglicher werden. Aus der Jukebox wählte er den Guitar-Boogie von Arthur Smith und erntete einige Beschwerden von den Swing-Fans an der Bar. Einer von ihnen war sogar motiviert genug, um sich zu erheben und selbst ein paar Münzen einzuwerfen. Kurz darauf folgte Nature Boy. Natürlich die Version von Frank Sinatra, nicht die von Nat King Cole, denn in diesem Laden mochte man keine schwarzen Sänger.

Der Wirt knallte das Telefon vor Vollmann auf die Theke und streckte ihm den Hörer entgegen. „Du solltest meine Nummer ganz schnell wieder vergessen!“

Vollmann wollte beteuern, die Telefonnummer niemandem gegeben zu haben, nahm aber stattdessen den Hörer, bevor Sergio damit zuschlagen konnte.

„Ja?“, bellte Vollmann hinein.

„Sind Sie das, Tyrone?“, erkundigte sich eine Stimme am anderen Ende, die er seit zwei Jahren nicht mehr gehört hatte und auch nie wieder hören wollte.

„Ja, Doc, ich bin es“, gab er knapp zurück.

„Ich bin sehr froh, Ihre Stimme zu hören.“

„Ich bin es ehrlich gesagt eher weniger.“

„Das verstehe ich, Tyrone. Sie haben Ihre Position bei unserer letzten Begegnung sehr deutlich gemacht. Darf ich trotzdem fragen, wie es Ihnen inzwischen geht?“

„Warum interessiert Sie das nach der langen Zeit?“

„Sie haben Recht, ich hätte mich früher melden und nach Ihnen erkundigen sollen, aber es gab so viel zu tun.“

Vollmann sagte nichts und wartete, bis der Arzt weitersprach.

„Ich bin gerade in der Stadt und habe noch einige geschäftliche Termine zu erledigen, aber gegen zehn Uhr werde ich auf meinem Hotelzimmer sein. Ich würde gerne persönlich mit Ihnen reden.“ Er nannte den Namen des Hotels und seine Zimmernummer. „Werden Sie kommen?“

„Ich muss die Einladung ablehnen. Und ich möchte, dass Sie nie wieder Kontakt zu mir aufnehmen.“

„Das ist bedauerlich“, sagte Doktor Luzern. „Nicht nur für mich, sondern ganz besonders für Sie. Was glauben Sie, wie lange Sie noch so weitermachen können? Denn was auch immer geschieht, diese Visionen werden nicht einfach verschwinden.“

Vollmann sah Penhalligon auf der anderen Seite der Bar stehen. Vollmann war noch nicht betrunken genug, um ihm zuzuprosten, deshalb drehte er sich weg. „Ich halte durch, so lange es geht. Genau so wird es enden“, sagte er und legte auf.

Das Capitol war ein kleines Kino mit nur zwei Sälen. Vollmann hatte die Wahl zwischen Red River, den er schon zweimal gesehen hatte, und Sein Engel mit den zwei Pistolen, einer Westernkomödie mit Bob Hope und Jane Russell, die ziemlicher Klamauk zu sein schien. Dieser Eindruck rührte hauptsächlich von Hopes Grimassen auf den Aushangfotos. Vollmann schob die Entscheidung auf und steuerte erst einmal die Toiletten an. Der schlechte Kaffee und der billige Whiskey wurden von seinem Körper als natürliche Reaktion abgestoßen.

Er dachte über das Gespräch mit Doktor Luzern nach. Damals hatte er sich gut mit dem Doc verstanden, auch wenn die Wirkung seiner Behandlung nicht lange vorgehalten hatte. Trotzdem war es nicht Vollmann gewesen, der sie abgebrochen hatte. Dem Doc war eine Festanstellung in einer Heilanstalt im Norden angeboten worden, und er hatte sie angenommen. Er wollte Vollmann sogar mitnehmen, um die Behandlung fortzusetzen, doch der hatte abgelehnt, um New York nicht verlassen zu müssen. Weshalb eigentlich? Was hielt ihn in diesem Moloch?

Vollmann stellte sich vor ein Pissoir. Hinter ihm ging die Tür auf und ein bulliger Kerl kam herein. Er sah Vollmann an, nickte ihm grüßend zu und stellte sich dann neben ihn. Sie waren etwa gleich groß, dennoch durfte der Kerl vierzig Pfund mehr auf den Rippen haben. Seine Haare besaßen schon graue Strähnen und waren streng zurückgekämmt. Irgendwie erinnerte er Vollmann an jemanden aus Philadelphia, aber er wollte den Mann nicht genauer mustern, das konnte falsch verstanden werden. Vollmann zog den Reißverschluss hoch und ging zum Waschbecken. Plötzlich legte sich von hinten ein Arm um seine Kehle. Gleichzeitig traf ihn ein brutaler Schlag in die Nieren. Vollmann schrie auf vor Schmerz und ging in die Knie, doch der Kerl riss ihn sofort wieder hoch. Verschwommen sah Vollmann, wie sich die Eingangstür öffnete. Ein zweiter Mann kam lächelnd herein und schloss die Tür hinter sich.

„Hallo, Tyrone“, grüßte er.

„Wer seid ihr“, krächzte Vollmann, und der Kerl hinter ihm stellte seinen Griff noch eine Nummer enger. Sein Partner schüttelte den Kopf, und Vollmann durfte weiteratmen.

„Du darfst mich Smith nennen und mein Kollege hier hört auf den Namen ...“

„Wesson?“

„Ganz genau.“

„Was wollt ihr von mir?“, fragte Vollmann die beiden Schläger. „Ich habe kein Geld.“

„Hältst du uns für lausige Räuber? Für diese Beleidigung gibt es gleich noch eine.“ Smith traf Vollmann mit der Faust auf das linke Auge. Es war kein besonders fester Schlag, nicht so, wie wenn ihn Wesson ausgeführt hätte.

„Ich schulde momentan niemandem Geld“, beteuerte Vollmann.

„Wir sind auch keine verdammten Geldeintreiber“, polterte Smith, verzichtete diesmal allerdings auf eine Bestrafung. „Du hast dich in Dinge eingemischt, die dich nichts angehen.“

„Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Könntet ihr etwas deutlicher werden.“

Als Antwort klappte Smith ein großes Rasiermesser auf.

„Halt!“, rief Vollmann. „Ich tue, was ihr wollt, sagt mir nur, was es ist.“

„Erinnerst du dich noch an Flynn Berringer? Kleiner Tipp, du hast für seine Frau gearbeitet.“

Vollmann erinnerte sich tatsächlich, es war einer der wenigen gut bezahlten Aufträge in letzter Zeit gewesen. Gutsituierte Frau in den Fünfzigern, die ihren Mann verdächtigte, eine Affäre zu haben, und damit richtig lag.

„Deine Schnüffelei hat Mister Berringer mächtig verärgert“, grollte Wesson dicht an seinem Ohr.

„Genau“, bestätigte Smith. „Er muss jetzt ne Menge Kohle für seine Scheidung hinblättern. Aus diesem Grund will er, dass du ebenfalls die Folgen deiner Tat zu spüren bekommst.“

„Ihr arbeitet für Berringer? Richtet ihm aus, ich habe meine Lektion gelernt.“

„Wir arbeiten nicht für ihn, wir sind freiberuflich. Und so läuft das auch nicht, zweimal schubsen und die Sache ist erledigt. Nee, Meister, unser Kunde besteht darauf, dass du gründlich über deinen Fehler nachdenkst.“ Smith drehte die Klinge des Rasiermessers, damit sich das Deckenlicht darin spiegelte. „Mister Berringer möchte, dass du dich ab sofort zur Ruhe setzt, und er hat uns damit beauftragt, dich zu pensionieren. Deshalb hat er drei Besuche bei dir bezahlt. Dies ist nur der erste. Wir kommen wieder, wenn du dich von diesem erholt hast und Zeit hattest nachzudenken.“

„Die Mühe könnt ihr euch sparen“, keuchte Vollmann in dem Würgegriff. „Sagt einfach, ihr hättet es erledigt, ich werde euch nicht verraten.“

„Komisch, das schlägt uns jeder vor. Wie soll es bloß mit unserem Land enden, bei so einer Arbeitsmoral?“ Smith klang ehrlich enttäuscht. „Das würde sich schnell rumsprechen, kommt also gar nicht in Frage. Nee, wir werden dich noch zweimal aufsuchen. Du wirst nie wissen wann, aber es wird geschehen.“

Wesson zog Vollmann dichter an sich und sprach direkt in sein Ohr. „Und es wird jedes Mal ein klein wenig schmerzhafter werden, damit du etwas hast, worauf du dich freuen kannst.“

Vollmann wollte sich aus dem Griff befreien, doch Wesson war auf Draht und packte noch fester zu. Der Detektiv glaubte, seine Knochen knirschen zu hören. Während Wesson ihm mit seinem linken Arm die Luft abschnitt, packte seine andere Hand Vollmanns rechten Unterarm und drückte ihn auf das Waschbecken.

Smith griff Vollmanns Finger und bog sie auseinander. „Damit du unseren Besuch nicht vergisst, hinterlasse ich dir eine kleine Notiz.“

„Ihr braucht das nicht zu tun, ich habe schon verstanden“, keuchte Vollmann.

„Mag sein, aber wir möchten ganz sicher gehen“, sagte Smith und strich mit der Klinge über seinen Handrücken. Vollmann brach der Schweiß aus, sein Blick wechselte ständig zwischen dem Gesicht von Smith und dem Rasiermesser.

„Weißt du, was passiert, wenn ich die Sehnen deiner Hand zerschneide? Du könntest deine Finger nie wieder benutzen, nicht einmal, um eine Zigarette zu drehen. Aber das wollen wir doch nicht, habe ich recht?“

Blitzschnell drehte er Vollmanns Hand herum und zog ihm die Klinge quer durch die Handfläche. Es war ein kurzer, scharfer Schmerz, mehr nicht.

„Ich schätze wir haben uns verstanden“, sagte Smith, ließ das Rasiermesser wieder in seiner Tasche verschwinden und nickte seinem Partner zu. Der Griff um Vollmanns Kehle löste sich und Luft kehrte in seine Lungen zurück. Der Detektiv wollte noch etwas sagen, als ihn ein weiterer Schlag in die Nierengegend traf. Vollmann ging auf die Knie und hielt sich an dem blutverschmierten Waschbecken fest. Hände fuhren durch seine Taschen und förderten seine Geldbörse hervor. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Wesson die Scheine herausklaubte und anschließend die Börse in das Urinal warf. Er spürte, wie der bullige Kerl ihn an den Schultern packte und dann wurde er zwischen den Pinkelbecken gegen die Wand geklatscht. Haltlos rutschte er zu Boden. Vollmann überlegte, ob er die Gelegenheit nutzen und die beiden provozieren sollte. Sie konnten etwas tun, zu dem er selbst nicht fähig zu sein schien. Wenn sie ihn totschlugen oder einfach erschossen, würden sie ihm damit einen großen Gefallen erweisen. Doch darauf hoffte er vergebens, schließlich hatten sie ihm ihr Geschäftscredo ausführlich dargelegt. Sie würden ihm nur weitere Schmerzen zufügen, genau wie es ihre Aufgabe war. Als Vollmann aufblickte, hatten die beiden die Toilette verlassen. Bis zum nächsten Mal also.

Vollmann hockte eine Weile auf dem Boden und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Seine Nieren schmerzten, die Hand pulsierte. Er stand auf und hinterließ dort, wo er sich abstützte, blutige Abdrücke auf den Kacheln. Unsicher ging er zum Waschbecken zurück und spülte unter dem Hahn das Blut weg. Er konnte einen kurzen Blick auf das auseinanderklaffende Fleisch werfen, bevor sich der Schnitt wieder füllte. Es blutete heftig, obwohl die Wunde nicht tief war. Er riss ein paar Papiertücher aus dem Spender, faltete sie und presste sie in seiner Faust zusammen. Das musste vorerst ausreichen.

Vollmann verließ die Toilette. Jeder Schritt brannte in seinen Nieren, aber er biss die Zähne zusammen, bis er den Tresen erreichte und die Kartenabreißerin heranwinkte. Er fragte sie nach Verbandszeug, und als die junge Frau wissen wollte, wofür er es brauchte, hielt Vollmann ihr die Hand hin. Sie stieß einen leisen Pfiff aus, als sie die vollgesogenen Papiertücher sah. Dann winkte sie ihn zu sich hinter den Tresen und ließ ihn Platz nehmen, während sie aus einem Schrank ein kleines Köfferchen holte. Sie klappte es auf und besah sich die Wunde.

„Du hast Glück, der Schnitt ist nicht sehr tief“, sagte sie, während sie das Blut wegwischte. Vollmann wusste, dass es kein Glück gewesen war, Smith hatte genau gewusst, was er tat. Es war bestimmt nicht die erste Hand gewesen, die er bearbeitete.

Die Frau kniete sich vor ihn und er blickte auf ihren Scheitel, wo das blondgefärbte Haar dunkel nachwuchs. Sie streute ein Pulver über den Schnitt, das die Blutung stillen sollte. Es brannte wie die Hölle. Dann legte sie ihm einen fachmännischen Verband um Hand und Gelenk an.

„Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann“, sagte Vollmann, der es tatsächlich nicht wusste, da er völlig blank war.

„Es würde schon reichen, wenn du den Laden nicht verklagst“, sagte sie lächelnd und räumte das Verbandzeug wieder ein. „Ich hänge nämlich an diesem Job.“

„Dann komme ich jetzt regelmäßig und halte das Kino am Laufen“, versprach er.

„Einverstanden.“

Erst als er draußen auf der Straße war, wurde ihm bewusst, dass keiner von ihnen den Namen des anderen kannte. Aber das war in Ordnung. Vollmann fand, dass es niemand verdient hatte, ihn und seine Probleme aufgebürdet zu bekommen.

Er wollte nach Hause, denn er suchte nur noch nach Möglichkeiten, seinen Zustand erträglicher zu machen. Was nichts anderes als Betäubung bedeutete. Er wollte nicht mehr nachdenken müssen, sich nicht mehr erinnern müssen. Für die nächsten Tage würde ihm diese Qual erspart bleiben. Seine Hand fuhr in die Manteltasche, auf der Suche nach der rettenden Medizin, doch die Lieferung von Dijean war verschwunden.

Kapitel 2

Mit Mantel und Hut schützte sich Vollmann vor dem miesen Wetter. Er nutzte die Hauseingänge, wenn der Guss zu schlimm wurde. Seine Hose war bis unter die Knie vom hochspritzenden Regenwasser durchnässt. Vollmann fror erbärmlich, außerdem war es zu nass um zu Rauchen. Bald würde sich der Regen wieder in Schnee verwandeln, der Frost zu Eis erstarren, die Straßen und Gehwege zu Rutschbahnen werden. Beim letzten schweren Glatteis in New York war es schwierig gewesen, sich auf den Beinen zu halten.