3,99 €

Mehr erfahren.

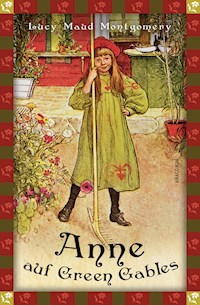

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Anaconda Kinderbuchklassiker

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Die kleine Anne aus dem Waisenhaus ist begeistert von ihrem neuen Leben auf der Farm Green Gables. Weniger begeistert sind anfangs ihre Adoptiveltern, denn das schmale Wesen mit den roten Zöpfen hat eine überreiche Fantasie und einen ganz eigenen Kopf – was manche Mitmenschen verstört und andere zunehmend fasziniert. Bald hat dieses Kind die Welt um sich herum für immer verändert. – In Nordamerika wird der bezaubernde Mädchenbuch-Klassiker heiß geliebt. Die schlagfertige Anne war das erklärte Vorbild für Pippi Langstrumpf und entfaltet in dieser Neuübersetzung ihren ganzen Witz und Charme.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 485

Ähnliche

Lucy Maud Montgomery

Anne aufGreen Gables

Roman

Deutsch von Jan Strümpel

Anaconda

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Titel der amerikanischen Originalausgabe:

Anne of Green Gables (Boston 1908)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2016 Anaconda Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Umschlagmotiv: Carl Larsson (1853–1919),

»Krattning«, Private Collection, Bridgeman Images

Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de

ISBN 978-3-7306-9150-2V003

www.anacondaverlag.de

Inhalt

1 – Mrs Rachel Lynde erlebt eine Überraschung

2 – Matthew Cuthbert erlebt eine Überraschung

3 – Marilla Cuthbert erlebt eine Überraschung

4 – Green Gables am Morgen

5 – Annes Geschichte

6 – Marilla trifft eine Entscheidung

7 – Anne betet

8 – Anne wird erzogen

9 – Mrs Rachel Lynde ist gehörig entsetzt

10 – Anne entschuldigt sich

11 – Anne berichtet von der Sonntagsschule

12 – Ein heiliger Schwur

13 – Die Freuden der Vorfreude

14 – Annes Geständnis

15 – Ein Sturm im Wasserglas

16 – Diana erscheint zum Tee, mit tragischen Folgen

17 – Neue Interessen

18 – Retterin Anne

19 – Ein Bunter Abend, ein böser Aufschrei und ein beschwingter Abschied

20 – Eine schöne Fantasie und ihre Folgen

21 – Ein neues Geschmackserlebnis

22 – Anne wird zum Tee eingeladen

23 – Anne kämpft um ihre Ehre und kommt zu Fall

24 – Miss Stacy und ihre Schüler planen einen Bunten Abend

25 – Matthew besteht auf Puffärmeln

26 – Der Erzählclub wird gegründet

27 – Eitelkeit und Herzeleid

28 – Eine Lilienmaid im Pech

29 – Ein Glücksfall in Annes Leben

30 – Die Queen’s-Klasse wird ins Leben gerufen

31 – Wo der Bach sich in den Fluss ergießt

32 – Warten auf die Ergebnisse

33 – Ein Bunter Abend im Hotel

34 – Am Queen’s College

35 – Ein arbeitsamer Winter

36 – Der Lohn der Arbeit

37 – Es ist ein Schnitter, der heißt Tod

38 – Die Biegung der Straße

1 - Mrs Rachel Lynde erlebt eine Überraschung

Wo die von Erlen und Springkraut gesäumte Hauptstraße von Avonlea durch eine kleine Senke führt, stand das Haus von Mrs Rachel Lynde. Hier floss ein Bach, der tief im Wald des alten Cuthbert-Hofs entsprang. Es hieß, dass sich dieser Bach samt unheimlicher Tümpel und Wasserfälle dort im Wald mächtig dahinschlängele, doch hier vor Lynde’s Hollow war er ein ruhiges, wohlanständiges Rinnsal, denn selbst ein Bach passierte nicht einfach Rachel Lyndes Tür, ohne sich schicklich zu benehmen. Vermutlich wusste er, dass Mrs Rachel an ihrem Fenster saß und alles Geschehen streng im Blick hatte, angefangen bei Bächen und Kindern, und dass sie, sollte ihr irgendetwas Merkwürdiges oder Ungehöriges auffallen, keine Ruhe gäbe, bis sie um das Warum und Weshalb wusste.

In Avonlea wie andernorts interessieren sich viele Leute derart für die Angelegenheiten ihrer Nachbarn, dass sie darüber manchmal ihre eigenen vernachlässigen. Doch Mrs Rachel Lynde gehörte zu der besonderen Sorte Mensch, die ihr eigenes Leben ebenso im Griff hat wie das ihrer Mitmenschen. Sie war eine tüchtige Hausfrau und erledigte prompt, was immer zu erledigen war. Sie leitete den Nähkreis, wirkte an der Sonntagsschule mit und war die wichtigste Stütze des kirchlichen Hilfswerks und des Fördervereins der Auslandsmission. Trotz all dem hatte Mrs Rachel genügend Zeit, um stundenlang an ihrem Küchenfenster zu sitzen, Baumwolldecken zu stricken – sechzehn Stück hat sie schon fertig, sagten die Hausfrauen von Avonlea stets voller Ehrfurcht – und die Hauptstraße zu kontrollieren, die durch die Senke führte und sich den steilen roten Hügel dahinter hinaufwand. Da Avonlea auf einer kleinen dreieckigen Halbinsel lag, die sich, auf zwei Seiten umflossen, in den Sankt-Lorenz-Golf erstreckte, musste jeder, der den Ort betrat oder verließ, diese Straße benutzen und zog somit Mrs Rachels prüfenden Blick auf sich.

Eines Nachmittags Anfang Juni saß sie wieder einmal dort. Die Sonne schien warm und hell durchs Fenster, der Obstgarten am Hang unterhalb des Hauses strahlte in weiß-rosa Blütenpracht und war von unzähligen Bienen umsummt. Thomas Lynde – ein sanftmütiger kleiner Kerl, der bei den Leuten von Avonlea nur »der Mann von Rachel Lynde« hieß – säte Rüben auf dem abschüssigen Feld hinter der Scheune. Und auch Matthew Cuthbert hätte dort hinten auf seinem großen roten Feld bei Green Gables seine Rüben säen sollen. Mrs Rachel wusste dies, denn am Abend zuvor hatte sie gehört, wie er im Laden von William J. Blair in Carmody zu Peter Morrison gesagt hatte, er wolle am nächsten Nachmittag seine Rüben säen. Natürlich hatte ihn Peter erst danach fragen müssen, denn noch nie hatte jemand erlebt, dass Matthew Cuthbert mit einer Information ganz von allein herausgerückt wäre.

Und siehe da, es war halb vier am Nachmittag und allseits geschäftiges Treiben, als Matthew Cuthbert seelenruhig durch die Senke und den Hügel hinauf des Weges gefahren kam. Und nicht nur das, er trug einen weißen Kragen und seine beste Kleidung, ein klarer Beleg dafür, dass er Avonlea verlassen wollte. Zudem hatte er die rotbraune Stute vor den Wagen gespannt, was darauf hindeutete, dass er eine längere Fahrt vor sich hatte. Aber wohin wollte Matthew Cuthbert und weshalb?

Im Fall jedes anderen Bewohners von Avonlea hätte Mrs Rachel geschickt kombiniert und eine plausible Vermutung zu beiden Fragen parat gehabt. Doch Matthew fuhr so selten fort, dass es einen dringenden und besonderen Anlass geben musste. Er war der schüchternste Mensch auf Erden und hasste es, sich fremden Leuten auszusetzen oder gar mit jemand reden zu müssen. Matthew mit weißem Kragen und im Wagen unterwegs – das war ein seltener Anblick. Da konnte Mrs Rachel noch so lange nachdenken, sie kam auf keine Erklärung, und das verdarb ihr die gute Laune.

»Ich gehe nach dem Abendessen mal rauf nach Green Gables und frage Marilla, wo er hin ist und warum«, beschloss die gute Frau schließlich. »Zu dieser Jahreszeit fährt er normalerweise nicht in die Stadt und macht schon gar keine Besuche. Wenn ihm die Rübensamen ausgegangen wären, hätte er sich nicht so rausgeputzt und den Wagen genommen, um welche zu besorgen. Unterwegs zum Arzt wäre er schneller gefahren. Und doch muss seit gestern Abend etwas passiert sein, sonst wäre er nicht aufgebrochen. Ich bin völlig ratlos, und solange ich nicht weiß, was Matthew Cuthbert heute aus Avonlea fortgeführt hat, werde ich keine Ruhe finden.«

Also machte sich Mrs Rachel nach dem Essen auf den Weg. Sie hatte es nicht weit. Zum großen, von Obstbäumen umstandenen Haus der Cuthberts war es nicht einmal eine viertel Meile die Straße von Lynde’s Hollow hinauf. Auch wenn sich der langgestreckte Weg ganz schön hinzog. Matthew Cuthberts Vater, genauso scheu und still wie sein Sohn, hatte für sein Haus eine Stelle gesucht, an der er so weit wie möglich von seinen Mitmenschen entfernt war, ohne direkt im Wald zu landen. Green Gables baute er in die hinterste Ecke der freien Fläche, und dort stand es noch heute, kaum zu erkennen von der Hauptstraße aus, an der alle anderen Häuser von Avonlea einander Gesellschaft leisteten. An einem solchen Ort zu wohnen, hätte Mrs Rachel Lynde nicht als wohnen bezeichnet.

»Da kann man sich höchstens aufhalten«, sagte sie, während sie den grasig-zerfurchten Weg entlangschritt, an dem Wildrosen wuchsen. »Kein Wunder, dass Matthew und Marilla etwas sonderbar sind, so einsam, wie die hier leben. Bäume leisten nun mal kaum Gesellschaft; wenn sie es könnten, wäre sie reichlich vorhanden. Aber ich habe lieber mit Leuten zu tun. Dabei wirken sie durchaus zufrieden, und ich denke, sie sind auch einfach daran gewöhnt. Man gewöhnt sich an alles, selbst an den Strick um den Hals, wie die Iren sagen.«

Und damit trat Rachel vom Weg aus in den Garten von Green Gables. Sehr grün und sorgfältig gepflegt war dieser Garten, mit großen, altehrwürdigen Weiden auf der einen Seite und zierlichen Pappeln auf der anderen. Nicht ein Ast oder Stein lag herum, das wäre Mrs Rachel sofort aufgefallen. Insgeheim dachte sie, dass Marilla Cuthbert diesen Garten wohl ebenso oft fegte wie ihr Haus. Hier hätte man nicht nur sprichwörtlich vom Boden essen können.

Mrs Rachel klopfte an die Küchentür und wurde aufgefordert einzutreten. Die Küche auf Green Gables war ein freundlicher Raum – oder hätte es sein können, wäre sie nicht so peinlich sauber gewesen, als würde sie nie benutzt. Ihre Fenster gingen nach Osten und Westen. Durch das westliche Fenster, das zum Hinterhof hinausging, strömte die sanfte Junisonne herein; das östliche dagegen, durch das man auf die weißblühenden Kirschbäume im Obstgarten links und die sich neigenden schlanken Birken unten beim Bach blickte, war ganz von Weinreben umrankt. Hier saß Marilla Cuthbert, wenn sie überhaupt einmal saß, immer mit leichtem Argwohn gegenüber den Sonnenstrahlen, denn die Welt war eine ernste Sache, und dafür tanzten sie ihr ein wenig zu ausgelassen herum. Hier also saß sie und strickte; der Tisch hinter ihr war für das Abendessen gedeckt.

Mrs Rachel hatte die Tür noch nicht richtig hinter sich geschlossen und schon erfasst, was da alles auf dem Tisch stand. Drei Teller waren hingestellt, demnach musste Matthew jemand zum Abendessen mitbringen. Allerdings waren es ganz gewöhnliche Teller, und es gab schlichtes Apfelkompott und nur eine Sorte Kuchen, sodass der erwartete Gast keine Person von Rang sein konnte. Wie war das in Einklang zu bringen mit Matthews weißem Kragen und der braunen Stute? Dieses Mysterium um das so stille, unmysteriöse Green Gables machte Mrs Rachel ganz wirr. »Guten Abend, Rachel«, sagte Marilla energisch. »Ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Setz dich doch. Wie geht’s deinen Leuten daheim?«

Zwischen Marilla Cuthbert und Mrs Rachel bestand seit jeher etwas, das in Ermangelung anderer Wörter als Freundschaft bezeichnet werden konnte, obwohl – oder vielleicht auch weil – sie so unterschiedlich waren.

Marilla war eine große, dünne Frau, an der vieles eckig und nichts rund war. Ihr dunkles, von einigen weißen Strähnen durchzogenes Haar war immer zu einem festen kleinen Knoten hochgesteckt, den zwei gewaltsam hineingesteckte Haarnadeln zusammenhielten. Sie sah aus wie eine Frau mit engem Horizont und strenger Moral, und genau das war sie, doch in ihren Zügen lag ganz zart ausgeprägt etwas, das auf einen gewissen Sinn für Humor schließen ließ.

»Uns geht’s gut«, sagte Mrs Rachel. »Ich war in Sorge, wie es dir geht, als ich Matthew heute vorbeifahren sah. Ich dachte, vielleicht muss er den Arzt holen.«

Marillas Lippen zuckten verständnisvoll. Sie hatte Mrs Rachel bereits erwartet, denn ihr war klar, dass Matthews unerklärlicher Aufbruch die Neugierde ihrer Nachbarin über Gebühr strapazieren würde.

»Nicht doch, mit mir ist alles so weit in Ordnung, außer dass ich gestern üble Kopfschmerzen hatte«, sagte sie. »Matthew ist nach Bright River gefahren. Wir bekommen einen kleinen Jungen aus einem Waisenhaus in Nova Scotia, er trifft heute Abend mit dem Zug ein.«

Hätte Marilla gesagt, dass Matthew in Bright River mit einem australischen Känguru verabredet sei, es hätte Mrs Rachel nicht mehr verblüfft. Mehrere Sekunden lang war sie sprachlos. Dass Marilla sie auf den Arm nahm, war undenkbar, und doch musste es Mrs Rachel fast denken.

»Ist das dein Ernst, Marilla?«, wollte sie wissen, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte.

»Aber ja«, sagte Marilla, als wäre es ganz normal und keine unerhörte Begebenheit, dass Bauersleute in Avonlea einen Jungen aus einem Waisenhaus in Nova Scotia aufnahmen.

Mrs Rachel versetzte diese Auskunft innerlich einen Schock. Sie dachte nur noch mit Ausrufezeichen. Ein Junge! Ausgerechnet Marilla und Matthew Cuthbert adoptieren einen Jungen! Aus einem Waisenhaus! Die Welt stand Kopf! Fortan würde sie nichts mehr überraschen! Gar nichts!

»Wie um alles in der Welt seid ihr auf diese Idee gekommen?«, fragte sie voller Missbilligung.

Es war geschehen, ohne dass zuvor ihr Rat eingeholt worden war, daher musste es entsprechend missbilligt werden.

»Nun, wir hatten schon länger darüber nachgedacht – im Grunde seit dem Winter«, erwiderte Marilla. »Mrs Alexander Spencer war kurz vor Weihnachten hier und erzählte uns, dass sie im Frühjahr ein Mädchen aus dem Waisenhaus in Hopetown bekäme. Ihr Cousin lebt dort, und Mrs Spencer war vor Ort und kennt sich bestens aus. Seither haben Matthew und ich immer wieder darüber gesprochen. Wir dachten, ein Junge wäre gut. Matthew wird nun mal nicht jünger – er ist sechzig und nicht mehr richtig auf dem Damm. Sein Herz macht ihm zu schaffen. Und du weißt selbst, wie schwer es geworden ist, eine Haushaltshilfe zu finden. Du bekommst fast nur noch so beschränkte Franzosenbengel, und kaum hast du mal einen gekriegt und halbwegs eingearbeitet, haut er ab in die Konservenfabriken oder in die Vereinigten Staaten. Matthew schlug zunächst eine Waise aus England vor, aber ich antwortete sofort: auf keinen Fall. Die sind bestimmt in Ordnung – ich will da gar nichts sagen –, aber hier bitte kein Londoner Straßenkind. Lass uns wenigstens eins von hier nehmen. Das kann auch schiefgehen, aber mit einem gebürtigen Kanadier ist mir wohler. Also wollten wir Mrs Spencer bitten, uns einen Jungen auszusuchen, wenn sie ihr Mädchen abholen ginge. Letzte Woche fuhr sie hin, und wir haben ihr über Richard Spencers Leute in Carmody ausrichten lassen, uns einen tüchtigen, netten Jungen von zehn oder elf Jahren mitzubringen. Das erschien uns das beste Alter – alt genug, um sich im Haushalt nützlich machen zu können, und nicht zu alt für eine anständige Erziehung. Er soll sich bei uns zu Hause fühlen und zur Schule gehen. Heute nun kam ein Telegramm von Mrs Spencer – der Postbote hat’s vom Bahnhof raufgebracht –, in dem stand, dass sie mit dem Fünf-Uhr-dreißig-Zug eintreffen. Darum ist Matthew nach Bright River gefahren, Mrs Spencer setzt den Jungen dort ab und fährt selbst weiter nach White Sands.«

Mrs Rachel rühmte sich selbst, immer offen auszusprechen, was sie dachte, und das tat sie nun, nachdem sie diese erstaunliche Nachricht geistig verarbeitet hatte.

»Marilla, ich will dir ehrlich meine Meinung sagen, dass ihr da etwas ziemlich Törichtes vorhabt – und Riskantes. Ihr wisst nicht mal, wen ihr da überhaupt bekommt. Ihr holt euch ein fremdes Kind ins Haus, über das ihr nicht das Geringste wisst, ihr wisst nichts über seine Veranlagung, seine Eltern und seine mögliche Entwicklung. Erst letzte Woche stand etwas in der Zeitung über einen Mann und seine Frau oben im Westen der Insel, die einen Jungen aus dem Waisenhaus aufgenommen hatten, und in der Nacht hat der ihr Haus angezündet – mit voller Absicht, Marilla –, sie selbst wären in ihren Betten beinahe verbrannt. Und ich kenne einen Fall, da hat ein adoptierter Junge immer die Eier ausgelutscht, man konnte es ihm nicht abgewöhnen. Wenn du mich in dieser Sache um Rat gefragt hättest – was du unterlassen hast, Marilla –, dann hätte ich gesagt, schlag dir das um Himmels willen wieder aus dem Kopf.«

Diese Mahnung schien Marilla nicht sonderlich zu kränken oder zu erschüttern. Sie strickte seelenruhig weiter.

»Gut möglich, dass du Recht hast, Rachel. Ich hatte auch meine Bedenken. Aber Matthew war ganz vernarrt in die Idee. Ich habe das erkannt und daher nachgegeben. Matthew setzt sich so selten etwas in den Kopf, dass ich in dem Fall dachte, ich sollte nachgeben. Und übrigens: riskant – was gibt es denn überhaupt auf der Welt, das nicht auch ein bisschen riskant wäre? Selber Kinder kriegen ist ebenso riskant – die geraten schließlich auch nicht alle wohl. Außerdem liegt Nova Scotia nicht weit weg von unserer Insel. Wir bekommen ihn ja nicht aus England oder den Staaten. Er wird sich nicht allzu sehr von uns unterscheiden.«

»Nun, ich hoffe das Beste für euch«, sagte Mrs Rachel in einem Ton, in dem ihre Zweifel weiter mitschwangen. »Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn er Green Gables niederbrennt oder den Brunnen vergiftet – ich habe gehört, wie ein Waisenkind in New Brunswick das getan hat und die gesamte Familie unter schrecklichen Qualen gestorben ist. In dem Fall war es allerdings ein Mädchen.«

»Wir bekommen ja kein Mädchen«, sagte Marilla, als wäre Brunnenvergiften rein weibliches Werk und von einem Jungen nicht zu befürchten. »Ich käme nie auf die Idee, ein Mädchen großzuziehen. Ich frage mich, warum Mrs Spencer das macht. Nun ja, sie würde nicht davor zurückschrecken, ein ganzes Waisenhaus zu adoptieren, hätte sie sich das erst einmal in den Kopf gesetzt.«

Mrs Rachel wäre gern geblieben, bis Matthew mit seinem Neuzugang heimkehrte. Doch als ihr bewusst wurde, dass die Ankunft noch mindestens zwei Stunden auf sich warten lassen musste, entschied sie, zu Robert Bell zu gehen, um ihm die Neuigkeit zu erzählen. Sie würde mit Sicherheit für Aufsehen sorgen, und Mrs Rachel liebte es doch so sehr, für Aufsehen zu sorgen. Und so machte sie sich auf den Weg, worüber Marilla ganz froh war, denn unter dem Einfluss von Mrs Rachels Schwarzseherei begannen sich ihre Zweifel und Ängste wieder zu regen.

»Also, bei allem, was Recht ist!«, rief Mrs Rachel, als sie auf der Gasse außer Hörweite war. »Ich glaub, ich träume. Das arme Ding tut mir jetzt schon leid. Matthew und Marilla haben keine Ahnung von Kindern, erwarten aber sicher, dass es klüger und beständiger wird als sein Großvater, wenn es denn je einen Großvater hatte, was zu bezweifeln ist. Ein Kind auf Green Gables, das ist eine irgendwie unheimliche Vorstellung. Es hat dort nie welche gegeben, Matthew und Marilla waren schon erwachsen, als das Haus gebaut wurde – wenn sie je Kinder gewesen sind, was man bei ihrem Anblick kaum für möglich hält. In der Haut dieses Waisenknaben möchte ich nicht stecken, er hat mein ganzes Mitleid.«

Derart erleichterte Mrs Rachel vor den Wildrosen ihr überquellendes Herz. Hätte sie das Kind gesehen, das genau in diesem Augenblick am Bahnhof von Bright River geduldig wartete, wäre ihr Mitleid noch erheblich größer gewesen.

2 - Matthew Cuthbert erlebt eine Überraschung

Gemächlich legte Matthew Cuthbert mit seiner Stute die acht Meilen nach Bright River zurück. Die Straße war bequem, sie führte an Farmen vorbei, gelegentlich durch Tannenwäldchen oder einen Hohlweg, in den zarte Wildpflaumenblüten hinabhingen. Die Luft war erfüllt vom süßen Duft zahlreicher Obstgärten, die Wiesen verloren sich in der Ferne im weiß-lila Dunst und

»Die Vögelein sangen so munter und frei,Als wäre schon morgen der Sommer vorbei.«

Matthew genoss die Fahrt, abgesehen von den Momenten, wenn ihm Frauen begegneten und er ihnen zunicken musste – denn auf der Prinz-Edward-Insel hatte man jeder entgegenkommenden Person zuzunicken, gleich ob man sie kannte oder nicht.

Matthew fürchtete sich vor allen Frauen bis auf Marilla und Mrs Rachel. Ihn berührte unangenehm, dass diese rätselhaften Wesen hinter seinem Rücken über ihn lachen könnten. Damit mochte er gar nicht so falsch liegen, denn er war eine seltsame Erscheinung mit plumpem Körper, langem grauem Haar bis hinab auf die hängenden Schultern und einem weichen braunen Vollbart, den er seit seinem zwanzigsten Lebensjahr trug. Mit zwanzig, muss man sagen, hatte er bereits etwa genauso ausgesehen wie jetzt mit sechzig, vom Ergrautsein einmal abgesehen.

Als er in Bright River eintraf, war von einem Zug nichts zu sehen. Er glaubte, zu früh dran zu sein, also band er sein Pferd im Hof des kleinen Hotels von Bright River fest und ging zum Bahnhofsgebäude hinüber. Der lange Bahnsteig war fast menschenleer, das einzige Geschöpf in Sichtweite war ein Mädchen, das ganz hinten auf einem Stapel Dachschindeln saß. Matthew registrierte kaum, dass es ein Mädchen war, und drückte sich ohne es anzusehen eilig an ihm vorbei. Hätte er hingesehen, so wäre ihm kaum entgangen, wie angespannt und voller Erwartung es dort saß. Es saß und wartete auf jemanden oder etwas, und weil es nichts anderes zu tun gab als dazusitzen und zu warten, saß und wartete es mit ganzer Hingabe.

Matthew stieß auf den Bahnhofsvorsteher, der eben den Fahrkartenschalter abschloss und zum Essen heimgehen wollte. Er fragte ihn, ob der Fünf-Uhr-dreißig-Zug denn bald käme.

»Der Fünf-Uhr-dreißig-Zug war längst da und ist vor einer halben Stunde wieder abgefahren«, antwortete der Beamte forsch. »Aus dem war ein Fahrgast für Sie ausgestiegen – ein Mädchen. Es sitzt da hinten auf den Schindeln. Ich habe ihm geraten, in den Wartesaal zu gehen, aber es erwiderte ernst, es wolle lieber draußen bleiben. ›Hier ist mehr Nahrung für Fantasie‹, hat es gesagt. Also das ist vielleicht eine.«

»Ein Mädchen erwarte ich nicht«, sagte Matthew verdutzt. »Ich bin wegen eines Jungen gekommen. Er müsste hier sein. Mrs Spencer sollte ihn aus Nova Scotia für mich mitbringen.«

Der Bahnhofsvorsteher gab einen Pfiff von sich.

»Da ist wohl etwas schiefgelaufen«, sagte er. »Mrs Spencer ist mit diesem Mädchen aus dem Zug gestiegen und hat es in meine Obhut gegeben. Sie sagte noch, dass Sie und Ihre Schwester es aus einem Waisenhaus adoptiert hätten und Sie bestimmt bald zum Abholen kämen. Mehr weiß ich nicht – und andere Waisen habe ich hier nicht zu bieten.«

»Ich verstehe das nicht«, sagte Matthew hilflos und wünschte sich Marilla herbei, um die Lage zu regeln.

»Dann fragen Sie einfach mal das Mädchen«, sagte der Bahnhofsvorsteher munter. »Das wird’s Ihnen schon erklären – es ist nicht auf den Mund gefallen, so viel ist sicher. Vielleicht war das von Ihnen bestellte Jungen-Modell gerade nicht auf Lager.«

Er freute sich aufs Essen und ging fröhlich davon, und da stand nun der arme Matthew und musste etwas tun, das ihn mehr forderte als ein Gang in die Höhle des Löwen: zu einem Mädchen gehen – einem fremden Mädchen – einem Waisenmädchen – und es fragen, warum es kein Junge war. Matthew stöhnte innerlich auf, als er kehrtmachte und den Bahnsteig entlang auf das Mädchen zu schlurfte.

Es hatte ihn im Blick behalten, seit er an ihr vorbeigegangen war, und jetzt ruhten seine Augen auf ihm. Matthew sah es nicht an, und hätte er es angesehen, er hätte wohl kaum den Anblick erfasst, der sich einem normalen Betrachter folgendermaßen darbot: ein etwa elfjähriges Kind in einem sehr kurzen, sehr engen, sehr hässlichen gräulich-gelben Kleid aus billigem Stoff. Es trug eine verblichene braune Matrosenmütze, unter der zwei sehr dicke rote Zöpfe hervortraten und den gesamten Rücken hinabreichten. Sein Gesicht war klein, weiß und schmal und voller Sommersprossen, sein Mund war groß, und groß waren auch die Augen, die je nach Lichteinfall und Laune grün oder grau wirkten.

Soweit der normale Betrachter. Wer etwas gründlicher hinsah, hätte erkannt, dass das Kinn spitz und energisch war, dass die großen Augen vor Geist und Munterkeit sprühten, dass der Mund schöne, ausdrucksstarke Lippen hatte, dass die Stirn rund und klar war, kurzgesagt: Unser besonders scharfsinniger Betrachter wäre zu dem Schluss gelangt, dass im Körper dieser kleinen Streunerin, vor der Matthew Cuthbert in seiner Scheu so lachhafte Angst hatte, keine gewöhnliche Seele wohnte.

Matthew blieb immerhin die Qual erspart, als erster das Wort zu ergreifen, denn kaum hatte das Mädchen gesehen, dass er auf sie zukam, stand es auf, griff mit der einen schmalen braunen Hand nach dem Henkel einer abgewetzten alten Reisetasche und streckte ihm die andere entgegen.

»Ich nehme an, Sie sind Mr Matthew Cuthbert von Green Gables?«, sagte sie mit seltsam klarer, angenehmer Stimme. »Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Ich begann mich schon zu sorgen, dass Sie gar nicht mehr kommen, und malte mir aus, was Sie davon abhalten mochte. Für den Fall, dass Sie mich heute nicht mehr abholen, hatte ich mir überlegt, am Gleis entlang bis zu dem großen Kirschbaum da an der Kurve zu gehen und hinaufzuklettern, um die Nacht drin zu verbringen. Angst davor hätte ich nicht, und im Mondschein in einem Kirschbaum voller weißer Blüten zu schlafen, wäre doch herrlich, finden Sie nicht? Man könnte sich vorstellen, in einem Marmorsaal zu wohnen, nicht wahr? Und ich war mir sicher, wenn Sie heute Abend nicht kämen, dann morgen ganz bestimmt.«

Unbeholfen hatte Matthew das magere Händchen ergriffen und sofort eine Entscheidung getroffen. Er konnte diesem Kind mit den strahlenden Augen nicht sagen, dass hier ein Fehler vorlag; er wollte es mit nach Hause nehmen und diese Aufgabe Marilla überlassen. Was immer hier falsch gelaufen war, in Bright River konnte es auf keinen Fall bleiben, also ließen sich alle Fragen und Erklärungen genauso gut vertagen bis zu seiner wohlbehaltenen Rückkehr nach Green Gables.

»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe«, sagte er schüchtern. »Dann komm. Das Pferd steht hinten im Hof. Gib mir deine Tasche.«

»Ach, die trag ich selbst«, antwortete das Kind fröhlich. »Die ist nicht schwer. Sie enthält meinen gesamten irdischen Besitz, aber sie ist nicht schwer. Und man muss sie auf eine ganz bestimmte Art tragen, sonst geht der Henkel ab – also behalte ich sie lieber, denn ich kenne den Trick. Die Reisetasche ist uralt. Ach, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind, auch wenn es schön gewesen wäre, im Kirschbaum zu schlafen. Wir müssen eine ziemliche Strecke fahren, nicht wahr? Acht Meilen, hat Mrs Spencer gesagt. Ich freue mich, denn ich fahre so gern. Ach, ich kann’s kaum fassen, dass ich bei Ihnen leben darf und zu Ihnen gehören werde. Ich habe noch nie wirklich zu jemandem gehört. Aber im Waisenhaus war’s am schlimmsten. Ich war nur vier Monate drin, aber das hat gereicht. Ich nehme an, dass Sie als Kind nie im Waisenhaus waren, daher können Sie kaum verstehen, wie das ist. Es ist schlimmer als in ihrer schlimmsten Vorstellung. Mrs Spencer hat gesagt, es wäre böse von mir, so zu reden, aber ich will gar nicht böse sein. Man ist leicht böse, ohne es zu merken, nicht wahr? Es waren gute Leute, die vom Waisenhaus, das schon. Aber dort gibt es so wenig Nahrung für Fantasie – nur von den anderen Waisen. Es war sehr interessant, sich Dinge über sie vorzustellen – sich zum Beispiel auszumalen, dass das Mädchen neben dir in Wirklichkeit die Tochter eines Grafen ist und als Kind von einem grausamen Kindermädchen entführt wurde, das starb, bevor es die Tat gestehen konnte. Nachts lag ich meist wach im Bett und dachte mir solche Geschichten aus, weil ich am Tag keine Zeit dazu hatte. Ich glaube, deshalb bin ich so dürr – ich bin entsetzlich dürr, nicht? Hab überhaupt kein Fleisch auf den Knochen. Ich stell mir gern vor, ich wäre schön mollig, mit speckigen Armen.«

Hier hielt Matthews Begleiterin inne, sie war außer Atem geraten und zudem am Wagen angekommen. Und sie sagte kein Wort mehr, bis sie das Dorf hinter sich gelassen hatten und einen steilen Hügel hinabfuhren, dessen Straße so tief in die weiche Erde hineingegraben war, dass die von blühenden Kirschbäumen und schlanken weißen Birken gesäumte Böschung mehr als einen Meter über ihren Köpfen lag.

Das Kind streckte seine Hand aus und brach von einem Pflaumenbaum einen Zweig ab, der die Seite des Wagens gestreift hatte.

»Ist das nicht herrlich? Woran hat dieser Baum Sie erinnert, der sich mit weißer Spitze übersäht über die Böschung beugt?«, fragte sie.

»Tja, weiß nicht«, sagte Matthew.

»An eine Braut natürlich – eine Braut ganz in Weiß mit einem entzückenden Schleier. Ich hab nie eine gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie sie aussehen würde. Dass ich jemals zur Braut werde, glaube ich nicht. Ich bin so hässlich, mich will niemand heiraten – höchstens ein Missionar. Ein Missionar, der ins Ausland geht, hat vielleicht keine so großen Ansprüche. Aber ich hätte doch so gern eines Tages ein weißes Kleid. Das ist mein Traum vom irdischen Glück. Kleider liebe ich über alles. Ich wüsste nicht, dass ich jemals ein schönes Kleid besessen hätte – aber umso schöner ist es, sich darauf zu freuen, nicht wahr? Und dann stelle ich mir vor, wie herrlich ich darin aussehe. Als ich heute Morgen das Waisenhaus verließ, habe ich mich so geschämt in diesem grässlichen alten Leinenkleid. Alle Kinder dort müssen so eins tragen. Letzten Winter hat ein Kaufmann aus Hopetown dem Waisenhaus hundert Meter Leinenstoff gespendet. Manche sagen, dass er den ohnehin nicht losgeworden wäre, aber ich glaube eher, dass er von Herzen etwas Gutes tun wollte. Als wir in den Zug stiegen, war mir, als würden mich alle mitleidig anschauen. Aber ich stellte mir einfach vor, dass ich ein wunderschönes hellblaues Seidenkleid trage – denn wenn man sich etwas vorstellt, soll es sich wenigstens lohnen – und einen großen Hut mit Blumen und wippenden Federn und eine goldene Uhr und Glacéhandschuhe und Stiefel. Ich war gleich viel besser gelaunt und hatte so viel Freude an der Überfahrt zur Insel. Auf dem Boot war mir kein bisschen übel. Mrs Spencer auch nicht, obwohl ihr normalerweise immer schlecht dabei wird. Sie sagte, sie hätte keine Zeit zum Übelwerden, weil sie aufpassen muss, dass ich nicht aus dem Boot falle, weil ich die ganze Zeit nur herumstreunte. Aber wenn sie deshalb nicht seekrank geworden ist, dann war es doch gut, dass ich herumgestreunt bin, oder? Und ich wollte doch alles sehen, was es auf dem Boot zu sehen gab, weil ich auch nicht wusste, ob ich jemals wieder die Gelegenheit dazu bekomme. Ach, da sind ja noch viel mehr Kirschbäume, und alle blühen! Das ist die reinste Blüteninsel. Ich liebe sie jetzt schon und bin so froh, dass ich hier leben werde. Ich habe oft gehört, die Prinz-Edward-Insel sei der schönste Ort auf Erden, und dann stellte ich mir vor, ich würde hier leben, aber ich hätte nie gedacht, dass es einmal wirklich so weit kommt. Es ist wunderbar, wenn Träume Wirklichkeit werden, nicht wahr? Aber diese roten Straßen sind so ulkig. Als wir in Charlottetown abfuhren und die roten Straßen an uns vorbeiflogen, da habe ich Mrs Spencer gefragt, wovon die so rot sind, und sie sagte, das wüsste sie nicht und ich sollte sie um Himmels willen auch nichts mehr fragen. Sie sagte, ich hätte ihr bestimmt schon tausend Fragen gestellt. Das kann schon sein, aber wie soll man etwas verstehen, wenn man nicht fragt? Und wovon sind die Straßen denn nun so rot?«

»Hm, keine Ahnung«, sagte Matthew.

»Also, das gehört zu den Dingen, die ich eines Tages rauskriegen werde. Ist das nicht herrlich, sich vorzustellen, was man noch alles rauskriegen kann? Da bin ich einfach sehr froh zu leben – die Welt ist so interessant. Sie wäre nur halb so interessant, wenn wir schon alles über sie wüssten, nicht wahr? Dann gäb’s keine Nahrung für die Fantasie. Aber rede ich eigentlich zu viel? Das sagen die Leute nämlich immer. Soll ich lieber nicht reden? Wenn Sie das wollen, höre ich sofort auf. Ich schaffe das, wenn ich wirklich will, auch wenn’s mir schwerfällt.«

Zu seiner eigenen Überraschung war Matthew vergnügt. Wie die meisten stillen Zeitgenossen mochte er redselige Menschen, solange sie die Unterhaltung selbst bestritten und von ihm keine großen Beiträge dazu erwarteten. Aber dass er einmal die Gesellschaft eines kleinen Mädchens so genießen sollte, hätte er nie gedacht. Frauen waren schlimm genug, aber Mädchen waren schlimmer. Er konnte nicht ausstehen, wie sie an ihm vorbeischlichen und sich umsahen, als fürchteten sie, er werde sie mit einem Happs verschlingen, sobald sie es wagten, ein Wort zu sagen. Das war die wohlerzogene Sorte Mädchen von Avonlea. Aber dieses sommersprossige Wesen war völlig anders, und obwohl er den Wendungen ihres regen Verstandes mit seiner trägen Geisteskraft nur mühsam folgen konnte, musste er zugeben, dass ihm »ihre Art zu plappern« gefiel. Also sagte er, schüchtern wie immer:

»Oh, du kannst reden, so viel wie du willst. Stört mich nicht.«

»Ach, da bin ich froh. Ich weiß, dass wir beide uns gut verstehen werden. Es tut so gut zu reden, wenn einem danach ist, und nicht gesagt zu kriegen, dass man Kinder sehen, aber nicht hören will. Das habe ich bestimmt eine Million Mal gehört. Und die Leute lachen über mich, weil ich so bedeutende Wörter benutze. Aber wenn man bedeutende Gedanken hat, braucht man doch bedeutende Wörter, um sie auszusprechen, stimmt’s?«

»Hm, klingt vernünftig«, sagte Matthew.

»Mrs Spencer hat gesagt, dass ich eine lose Zunge habe. Aber sie ist gar nicht lose, sondern am hinteren Ende ordentlich befestigt. Mrs Spencer hat mir erzählt, dass Ihr Hof Green Gables heißt. Ich habe sie darüber ausgefragt. Und sie sagte, dass er von Bäumen umgeben ist. Wie hat mich das gefreut. Ich liebe Bäume. Und beim Waisenhaus gab es überhaupt keine, nur ein paar klitzekleine Dinger vor der Tür mit so weißgestrichenen Gittern drum herum. Die sahen selbst wie Waisenkinder aus, die Bäume. Ich hätte jedes Mal am liebsten geweint bei ihrem Anblick. Ich hab immer zu ihnen gesagt, ›ach, ihr armen kleinen Dinger! Wenn ihr draußen in einem großen Wald wärt mit anderen Bäumen um euch herum und Moos und Erdglöckchen auf euren Wurzeln, und da wäre ein Bach in der Nähe und Vögel würden in euren Ästen singen, da könntet ihr wachsen, nicht wahr? Aber hier geht es nicht. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt, kleine Bäume.‹ Es tat mir leid, sie heute Morgen zu verlassen. Man hängt doch an solchen Sachen. Gibt’s in der Nähe von Green Gables einen Bach? Ich habe vergessen, Mrs Spencer danach zu fragen.«

»Hm, ja, direkt unterhalb vom Haus ist einer.«

»Himmlisch. Ich habe immer davon geträumt, an einem Bach zu leben. Dass es wirklich mal so kommt, hätte ich nie gedacht. Träume gehen selten in Erfüllung, oder? Wär das nicht schön, wenn’s so wäre? Aber im Moment fühle ich mich fast wunschlos glücklich. Ganz wunschlos glücklich bin ich nicht, weil – also, was, würden Sie sagen, ist das für eine Farbe?«

Sie warf sich einen ihrer langen Zöpfe über die schmale Schulter und hielt ihn Matthew vors Gesicht. Matthew hatte keine Übung im Benennen von Haarfarben, doch in diesem Fall gab es kaum einen Zweifel.

»Rot, oder?«, sagte er.

Mit einem tiefen Seufzer, in dem alles Leid der Welt enthalten schien, beförderte das Mädchen den Zopf zurück an seinen Platz.

»Ja, rot«, sagte sie geknickt. »Jetzt wissen Sie, warum ich nicht wunschlos glücklich bin. Mit roten Haaren geht das nicht. Alles andere stört mich nicht so – die Sommersprossen, die grünen Augen und dass ich so dürr bin. Das kann ich mir wegdenken. Ich kann mir vorstellen, dass ich eine wunderbar rosige Haut habe und blitzende veilchenblaue Augen. Aber das rote Haar kann ich mir einfach nicht wegdenken, beim besten Willen nicht. Ich stelle mir vor: Wunderbar schwarz ist mein Haar, rabenschwarz‹, aber die ganze Zeit weiß ich, dass es rot ist, und das macht mich fertig. Das ist der Kummer meines Lebens. In einem Roman las ich mal von einem Mädchen mit einem Kummer ihres Lebens, aber da ging’s nicht um rote Haare. Das Haar floss ihr wie pures Gold von der Alabasterstirn. Was eine Alabasterstirn ist, habe ich nie herausgefunden. Können Sie mir das sagen?«

»Hm, ich fürchte nein«, sagte Matthew, dem ein bisschen schwindlig wurde. Er fühlte sich wie damals in jungen Jahren, als ihn ein Bursche bei einem Ausflug aufs Karussell gelockt hatte.

»Na ja, was immer das ist, es muss etwas Gutes sein, denn sie war überirdisch schön. Haben Sie sich jemals vorgestellt, wie das ist, wenn man überirdisch schön ist?«

»Hm, nein, noch nicht«, gab Matthew offen zu.

»Aber ich, oft. Wenn Sie die Wahl hätten, was wären Sie am liebsten – überirdisch schön, phänomenal schlau oder engelsgleich gut?«

»Hm, ich – weiß nicht genau.«

»Ich auch nicht. Ich kann mich nie entscheiden. Aber das spielt keine Rolle, weil ja doch keins davon je auf mich zutrifft. Engelsgleich gut werde ich auf keinen Fall. Mrs Spencer sagt – oh, Mr Cuthbert! Mr Cuthbert!! Mr Cuthbert!!!«

Das waren keineswegs Mrs Spencers Worte, das Kind war auch nicht aus dem Wagen gefallen noch hatte Matthew irgendetwas Überraschendes getan. Sie hatten einfach eine Kurve genommen und befanden sich nun auf der »Avenue«.

Die »Avenue«, wie sie bei den Leuten in Newbridge hieß, war ein vier-, fünfhundert Meter langer Straßenabschnitt, den große, weitausladende Apfelbäume überwölbten. Ein verschrobener alter Farmer hatte sie vor langer Zeit gepflanzt. Sie bildeten ein einziges langes Dach aus weißduftenden Blüten. Unter den Ästen herrschte violettes Dämmerlicht, und ganz hinten strahlte die untergehende Sonne wie die große Fensterrose am Kopfende einer Kathedrale.

Diese Schönheit verschlug dem Kind die Sprache. Es lehnte sich mit verschränkten Armen im Wagen zurück und blickte hingerissen zu der weißen Pracht empor. Als sie das Wegstück hinter sich gelassen hatten und nun den langen Hang nach Newbridge hinabfuhren, blieb es weiterhin starr und stumm. Selbstvergessen betrachtete es den Sonnenuntergang, mit Augen, die vor dieser leuchtenden Kulisse herrliche Zukunftsbilder heraufziehen sahen. Nun fuhren sie, immer noch schweigend, durch Newbridge, ein geschäftiges Dörfchen, wo Hunde sie anbellten und kleine Jungs schrien und neugierige Gesichter aus den Fenstern spähten. Drei weitere Meilen später hatte das Kind noch immer nichts gesagt. Keine Frage, es konnte so hingebungsvoll still sein wie reden.

»Du bist sicher ganz schön müde und hungrig«, wagte Matthew schließlich zu sagen, um sich ihre lang währende Stummheit auf die ihm einzig plausible Weise zu erklären. »Aber jetzt haben wir es nicht mehr weit – nur eine Meile noch.«

Mit einem tiefen Seufzer erwachte sie aus ihrer Träumerei und sah ihn mit dem entrückten Blick einer von sehr weit her zurückgerufenen Seele an.

»Oh, Mr Cuthbert«, flüsterte sie, »diese Stelle, an der wir vorbeigefahren sind – wo alles so weiß war – was war das?«

»Du meinst wohl die Avenue«, sagte Matthew nach gründlicher Überlegung. »Stimmt, dort ist es nett.«

»Nett? Also, nett ist wohl kaum der richtige Ausdruck dafür. Schön auch nicht. Diese Wörter sind unzureichend. Ach, es war wunderbar – wunderbar. Zum allerersten Mal habe ich etwas gesehen, das sich meine Fantasie nicht schöner hätte ausmalen können. Das trifft mich ganz tief hier« – sie legte eine Hand auf die Brust –, »es gab mir einen seltsamen Stich, der angenehm wehgetan hat. Hatten Sie auch schon mal so ein Gefühl, Mr Cuthbert?«

»Hm, nicht dass ich wüsste.«

»Ich habe es ganz oft – immer wenn ich etwas bezaubernd Schönes sehe. Aber diese herrliche Stelle sollte nicht Avenue heißen. So ein Name sagt doch nichts. Wie wär’s – mal sehen – mit: der Weiße Wonneweg? Das ist doch ein schöner, einfallsreicher Name. Wenn ich den Namen von etwas oder jemand nicht mag, dann denke ich mir immer einen neuen aus, und der bleibt dann so. Im Waisenhaus gab’s ein Mädchen mit Namen Hepzibah Jenkins, aber für mich hieß sie immer Rosalia DeVere. Für die andern kann die Stelle ruhig weiter Avenue heißen, aber für mich ist sie ab sofort der Weiße Wonneweg. Und wir haben jetzt wirklich nur noch eine Meile vor uns? Das ist gut, aber auch schade. Schade, weil diese Fahrt so schön war und ich traurig bin, wenn etwas Schönes zu Ende geht. Wobei danach etwas noch Schöneres passieren kann, aber wer weiß das schon? Oft genug ist es eben auch nicht so, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Aber ich freue mich darüber, jetzt nach Hause zu kommen. Wissen Sie, ich hatte nie ein richtiges Zuhause. Allein der Gedanke daran, jetzt wahrhaftig ein Zuhause zu finden, versetzt mir wieder diesen angenehmen Stich. Ach, ist das schön!«

Sie waren über eine Hügelkuppe gefahren. Unterhalb von ihnen lag ein Teich, so lang und gewunden, dass er fast aussah wie ein Fluss. In der Mitte führte eine Brücke hinüber, und von dort bis zu seinem hinteren Ende, wo ein bernsteinfarbener Gürtel aus Sandhügeln ihn von der tiefblauen Küste dahinter trennte, bot das Wasser ein grandioses Wechselspiel der Farben – lauter berückende Schattierungen von Krokusblau über Rosenrot bis zum Grün des Polarlichts und andere unbestimmbare Farbtöne, für die es keine Namen gibt. Jenseits der Brücke erhoben sich hinter dem Teich die Schatten gezackter Tannen- und Ahornwäldchen in der Dämmerung. Hier und dort neigte sich ein Wildpflaumenbaum über das Ufer wie ein weißgekleidetes Mädchen, das nach seinem eigenen Spiegelbild greift. Vom Sumpf am Ende des Teichs erscholl ein sanft-melancholischer Chor von Fröschen. Am Hang dahinter lugte ein kleines graues Haus aus einem weißen Obstbaumgarten, und obwohl es noch nicht richtig dunkel war, brannte Licht in einem Fenster.

»Das ist Barrys Teich«, sagte Matthew.

»Ach, der Name gefällt mir auch nicht. Für mich heißt er – hm, mal überlegen – der Wasserglitzernde See. Ja, das ist der passende Name für ihn. Das weiß ich genau, weil’s mich dann überläuft. Wenn ich den genau passenden Namen gefunden habe, überläuft’s mich. Kennen Sie dieses Gefühl auch?«

Matthew grübelte nach.

»Hm, ja. Mich überläuft es immer, wenn ich eklige Maden im Gurkenbeet sehe. Die kann ich nicht ausstehen.«

»Oh, ich glaube nicht, dass das genau dieses Gefühl ist, oder was meinen Sie? Maden und wasserglitzernde Seen sind doch wohl zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber warum heißt er für die Leute Barrys Teich?«

»Ich nehme an, weil Mr Barry in diesem Haus wohnt. Es heißt Orchard Slope. Wenn dahinter nicht dieses große Waldstück im Weg stünde, könntest du von dort Green Gables sehen. Aber wir müssen über die Brücke und die Straße unten herum nehmen, das ist fast eine halbe Meile weiter.«

»Hat Mr Barry kleine Mädchen? Also nicht so ganz kleine – ungefähr in meiner Größe?«

»Er hat eine Tochter, die ist etwa elf. Sie heißt Diana.«

»Oh!«, machte sie tief einatmend. »Der Name ist zauberhaft schön!«

»Hm, weiß nicht. Mir klingt er zu heidnisch. Bin eher für Jane oder Mary, das sind anständige Namen. Aber als Diana zur Welt kam, wohnte ein Lehrer dort, dem haben sie die Auswahl überlassen und er nannte sie Diana.«

»Als ich zur Welt kam, hätte ruhig auch so ein Lehrer in der Nähe sein können. Ach, wir sind an der Brücke. Da muss ich meine Augen fest zumachen. Vor Brücken habe ich Angst. Ich stell mir immer vor, dass sie wie ein Taschenmesser zuklappt und einen schneidet, genau wenn man mitten drauf ist. Also mach ich die Augen zu. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass gleich die Mitte kommt, muss ich die Augen doch aufmachen. Denn wenn die Brücke tatsächlich zuklappen sollte, möchte ich doch sehen, wie das passiert. Das rumpelt so schön! Das Rumpeln dabei mag ich gern. Ist das nicht großartig, was man alles mögen kann in der Welt? Jetzt sind wir drüber, ich dreh mich mal um. Gute Nacht, lieber Wasserglitzernder See. Was ich gern hab, dem sage ich Gute Nacht, wie bei Menschen. Ich glaube, die mögen das. Das Wasser sieht aus, als ob es mich anlächelt.«

Als sie den nächsten Hügel hinaufgefahren und um eine Ecke gebogen waren, sagte Matthew:

»Jetzt sind wir fast da. Green Gables liegt genau –«

»Oh, nichts sagen«, unterbrach sie ihn atemlos. Sie griff nach seinem halb erhobenen Arm und schloss die Augen, um nicht zu sehen, wohin er zeigte. »Ich will es erraten. Ich rate ganz bestimmt richtig.«

Sie öffnete ihre Augen und blickte sich um. Sie befanden sich auf einer Kuppe. Die Sonne war mittlerweile untergegangen, doch die Landschaft lag noch da im sanften Abendrot. Im Westen ragte eine Kirchturmspitze dunkel in den Himmel. Unten gab es eine kleine Senke und dahinter einen langen, sanft ansteigenden Hügel, auf dem verstreut malerische Höfe lagen. Einen nach dem anderen betrachtete das Kind, eifrig und voller Sehnsucht. Schließlich ruhte sein Blick auf einem Hof hinten links, weit abgelegen von der Straße, schemenhaft weiß von den blühenden Bäumen im Halbdunkel des Waldes um ihn herum. Über ihm im makellosen Himmel funkelte ein großer, kristallener Stern verheißungsvoll und wie zum Geleit.

»Der da, stimmt’s?«, sagte sie auf ihn zeigend.

Matthew knallte vergnügt die Zügel auf den Rücken des Braunen.

»Du hast es erraten! Aber vermutlich hat ihn dir Mrs Spencer so beschrieben, dass du ihn wiedererkannt hast.«

»Nein, hat sie nicht – wirklich nicht. Was sie mir erzählt hat, hätte auf die anderen Häuser genauso zugetroffen. Ich wusste überhaupt nicht, wie er aussieht. Aber kaum hatte ich ihn gesehen, fühlte ich mich heimisch. Ach, es kommt mir alles vor wie ein Traum. Mein Arm muss ganz grün und blau sein vom vielen Kneifen heute. Immer wieder hat mich ein entsetzliches Gefühl der Angst gepackt, dass ich das alles nur träume. Dann habe ich mich gekniffen, zum Test, dass es wirklich ist – bis ich schließlich dachte, selbst wenn ich träume, wäre es das Beste, einfach so lange wie möglich zu träumen. Da hörte ich auf mit dem Kneifen. Aber es ist wirklich und wir sind gleich zu Hause.«

Mit einem entzückten Seufzer verfiel sie wieder in Schweigen. Matthew reckte sich unbehaglich. Er war froh, dass nicht er, sondern Marilla diesem heimatlosen Erdenkind sagen musste, dass es sich vergebens sehnte. Sie fuhren an Lynde’s Hollow vorbei, wo es schon dunkel war, jedoch nicht so dunkel, dass Mrs Rachel sie nicht von ihrem Fensterplatz aus sehen konnte, dann den Hügel hoch und auf den langen Fahrweg nach Green Gables. Als sie das Haus erreichten, schrak Matthew mit ihm unbegreiflicher Kraft zusammen bei dem Gedanken an die bevorstehende Aufgabe. Ihn plagte nicht der Ärger, den dieses Versehen Marilla und ihm vielleicht bereiten würde, sondern die Enttäuschung des Kindes. Als er sich vorstellte, wie das verzückte Strahlen in den Augen des Kindes erlischt, überkam ihn das unbehagliche Gefühl, daran mitzuwirken, wie jemand umgebracht wurde – ein Gefühl ganz ähnlich dem, das er hatte, wenn er ein Lamm oder Kalb oder sonstiges kleines unschuldiges Lebewesen töten musste.

Der Hof lag still, als sie hineinfuhren, rundherum raschelte sanft das Laub der Pappeln.

»Hören Sie, wie die Bäume im Schlaf reden?«, flüsterte sie, als er sie aus dem Wagen hob. »Was für schöne Träume sie haben müssen!«

Mit der Reisetasche fest im Griff, die ihren »gesamten irdischen Besitz« enthielt, folgte sie ihm ins Haus.

3 - Marilla Cuthbert erlebt eine Überraschung

Als Matthew die Tür öffnete, war Marilla rasch zur Stelle. Doch als ihr Blick auf diese seltsame kleine Gestalt mit dem hässlichen Kleid, den langen roten Zöpfen und den glänzenden Augen fiel, hielt sie verwundert inne.

»Matthew Cuthbert, wer ist denn das?«, rief sie aus. »Wo ist der Junge?«

»Da war kein Junge«, sagte Matthew verdruckst. »Da war nur sie.«

Er nickte in Richtung Kind, wobei ihm einfiel, dass er es nie nach seinem Namen gefragt hatte.

»Kein Junge? Aber da muss ein Junge gewesen sein«, beharrte Marilla. »Wir haben Mrs Spencer mitteilen lassen, dass sie uns einen Jungen schicken soll.«

»Nun, das hat sie nicht. Stattdessen sie. Ich habe den Bahnhofsvorsteher gefragt. Und ich musste sie mitnehmen. Ich konnte sie ja nicht einfach zurücklassen, ganz gleich, was da schiefgelaufen ist.«

»Na, das ist ja eine schöne Bescherung!«, rief Marilla aus.

Während dieses Wortwechsels hatte das Kind nichts gesagt, sein Blick war hin und her gewandert und alle Freude aus seinem Gesicht gewichen. Mit einem Mal schien es die Situation ganz begriffen zu haben. Es ließ seine kostbare Tasche fallen, sprang ein Stück vor und rang die Hände.

»Sie wollen mich nicht!«, rief es. »Sie wollen mich nicht, weil ich kein Junge bin! Ich hätte es mir denken können. Niemand hat mich je gewollt. Ich hätte wissen sollen, dass alles zu schön ist, um wahr zu sein. Dass mich einfach niemand haben will. Ach, was mach ich jetzt bloß? Ich muss weinen!«

Und das tat das Mädchen. Es setzte sich auf einen Stuhl, barg seinen Kopf in den Armen auf dem Tisch und weinte heftig. Marilla und Matthew sahen einander über den Herd hinweg missbilligend an. Beide wussten nicht, was sie sagen oder tun sollten. Schließlich raffte sich Marilla halbherzig auf.

»Nun, nun, deshalb muss man doch nicht so weinen.«

»Doch, genau deshalb!« Das Kind hob rasch seinen Kopf, sein Gesicht war tränenüberströmt, seine Lippen zitterten. »Sie würden auch weinen, wenn man Sie als Waise hinschickt, wo Sie Ihr neues Zuhause finden sollen, und dann will man Sie dort nicht haben, weil Sie kein Junge sind. Ach, etwas so Tragisches ist mir noch nie passiert.«

Widerstrebend erhellte ein Lächeln Marillas grimmige und vom seltenen Gebrauch ziemlich eingerostete Mimik.

»Hör doch auf zu weinen. Heute setzt dich niemand vor die Tür. Du bleibst, bis wir die Sache geregelt haben. Wie heißt du?«

Das Kind zögerte einen Moment.

»Nennen Sie mich doch bitte Cordelia«, sagte es eifrig.

»Dich Cordelia nennen? Ist das dein Name?«

»N-n-ein, nicht direkt, aber ich möchte unheimlich gern Cordelia genannt werden. Es ist ein so eleganter Name.«

»Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wenn du nicht Cordelia heißt, wie dann?«

»Anne Shirley«, gab die Trägerin dieses Namens widerstrebend preis, »aber bitte, bitte nennen Sie mich Cordelia. Es kann Ihnen doch gleichgültig sein, wie Sie mich nennen, wenn ich sowieso nicht lange bleibe, oder? Und Anne ist ein so unromantischer Name.«

»Unromantische Flausen!«, sagte Marilla wenig mitfühlend. »Anne ist ein sehr guter, schlichter, anständiger Name. Kein Grund, sich dafür zu schämen.«

»Ach, ich schäme mich gar nicht für ihn«, erklärte Anne, »ich mag einfach nur Cordelia lieber. Ich wollte schon immer gern Cordelia heißen – also schon ganz lange. Als Kind wollte ich Geraldine heißen, inzwischen mag ich Cordelia lieber. Aber wenn Sie mich Anne nennen, dann bitte Anne mit E geschrieben.«

»Es spielt doch keine Rolle, wie er geschrieben wird«, sagte Marilla, die erneut ungelenk lächeln musste, während sie zur Teekanne griff.

»Oh, es spielt eine ganz große Rolle. Es sieht viel schöner aus. Wenn Sie jemanden einen Namen aussprechen hören, sehen Sie ihn dann nicht innerlich geschrieben vor sich? Ich schon, und A-n-n sieht schrecklich aus, während A-n-n-e viel vornehmer aussieht. Wenn Sie mich also Anne mit E geschrieben nennen wollen, dann versuche ich mich damit abzufinden, nicht Cordelia genannt zu werden.«

»Also gut, Anne mit E geschrieben, kannst du uns sagen, wie dieser Fehler passiert ist? Wir hatten Mrs Spencer mitgeteilt, dass sie uns einen Jungen schicken soll. Gab es denn keine Jungen im Waisenhaus?«

»Oh doch, jede Menge. Aber Mrs Spencer sagte ausdrücklich, dass Sie ein etwa elfjähriges Mädchen wollten. Und die Oberin sagte, dass ich geeignet wäre. Stellen Sie sich vor, wie begeistert ich war. Vor Freude konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ach«, fügte sie in Matthews Richtung vorwurfsvoll hinzu, »warum haben Sie mir nicht gleich am Bahnhof gesagt, dass ich die Falsche bin, und mich dagelassen? Wenn ich nicht schon den Weißen Wonneweg und den Wasserglitzernden See gesehen hätte, wäre alles leichter.«

»Was in aller Welt meint sie?«, wollte Marilla von Matthew wissen.

»Das – das bezieht sich auf etwas, worüber wir unterwegs geredet haben«, sagte Matthew eilig. »Ich bring mal das Pferd in den Stall, Marilla. Wenn ich zurück bin, gibt’s Abendbrot.«

»Hat Mrs Spencer außer dir noch jemand mitgenommen?«, fragte Marilla weiter, als Matthew zur Tür hinaus war.

»Sie hat Lily Jones für sich selbst mitgenommen. Lily ist erst fünf und sehr hübsch und hat nussbraune Haare. Wenn ich sehr hübsch wäre und nussbraune Haare hätte, würden Sie mich dann behalten?«

»Nein. Wir wollen einen Jungen, der Matthew mit dem Hof hilft. Ein Mädchen können wir nicht gebrauchen. Setz deinen Hut ab. Ich bringe ihn in die Diele, mit deiner Tasche.«

Anne nahm brav ihren Hut ab. Bald kehrte Matthew zurück, und sie setzten sich zu Tisch. Doch Anne brachte nichts herunter. Sie biss auf ihrer Schnitte herum und stocherte im Apfelkompott in der Glasschüssel neben ihrem Teller – vergebens, es wurde kaum weniger.

»Du isst ja gar nichts«, sagte Marilla streng und sah sie vorwurfsvoll an. Anne seufzte.

»Ich kann nicht. Ich bin zutiefst verzweifelt. Können Sie essen, wenn Sie zutiefst verzweifelt sind?«

»Ich bin noch nie zutiefst verzweifelt gewesen, also kann ich’s nicht sagen«, erwiderte Marilla.

»Noch nie? Haben Sie sich wenigstens schon mal vorgestellt, Sie wären zutiefst verzweifelt?«

»Nein.«

»Dann können Sie kaum nachvollziehen, wie das ist. Es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Man versucht etwas zu essen, aber schon kriegt man einen Kloß im Hals und bekommt nichts runter, nicht mal eine Schokopraline. Vor zwei Jahren habe ich mal eine Schokopraline gegessen, die war vielleicht lecker. Seitdem träume ich oft, dass ich ganz viele Schokopralinen habe, aber jedes Mal, wenn ich sie essen will, wache ich auf. Ich hoffe, es stört Sie nicht zu sehr, dass ich nichts esse. Es sieht alles so gut aus, ich bekomme trotzdem nichts runter.«

»Sie wird müde sein«, sagte Matthew, der seit seiner Rückkehr aus dem Stall nichts gesprochen hatte. »Am besten, du bringst sie zu Bett, Marilla.«

Marilla hatte schon darüber nachgedacht, wo Anne schlafen konnte. In der Kammer hinter der Küche hatte sie für den gewünschten und erwarteten Jungen ein Sofa vorbereitet. Obwohl anständig und sauber, war das für ein Mädchen keine gute Bleibe. Doch weil das gute Gästezimmer für diesen kleinen Streuner auch nicht in Frage kam, blieb nur die Dachkammer im Ostgiebel. Marilla entzündete eine Kerze und bat Anne, ihr zu folgen, was sie kraftlos tat. Im Vorbeigehen nahm sie Hut und Reisetasche vom Tisch in der Diele. Die Diele war zum Fürchten sauber, und noch ein Stück sauberer erschien ihr die kleine Kammer, in der sie schließlich gelandet war.

Marilla stellte die Kerze auf einen dreieckigen Tisch mit drei Beinen und schlug die Bettdecke um.

»Hast du ein Nachthemd?«, fragte sie.

Anne nickte.

»Ja, ich hab zwei. Die Oberin im Waisenhaus hat sie für mich gemacht. Sie sind furchtbar eng. Im Waisenhaus gibt es nirgendwo Platz, darum ist immer alles eng – jedenfalls in einem so armen Waisenhaus wie meinem. Ich hasse enge Nachthemden. Aber in ordentlich weiten mit Rüschenkragen träumt man auch nicht besser, das ist immerhin ein Trost.«

»Zieh dich rasch um und leg dich hin. In ein paar Minuten komme ich noch mal und mach die Kerze aus. Dir will ich das nicht überlassen, du steckst noch alles in Brand.«

Als Marilla gegangen war, blickte sich Anne wehmütig um. Die weißgestrichenen Wände waren so unangenehm kahl und leer, dass sie dachte, ihre Kahlheit müsste ihnen selbst wehtun. Auch der Boden war kahl, bis auf eine runde Flechtmatte in der Mitte, wie Anne noch nie eine gesehen hatte. In einer Ecke stand das Bett, ein hohes, altmodisches Bett mit vier dunklen, niedrigen Pfosten. In der anderen Ecke stand der erwähnte dreieckige Tisch. Er war mit einem sehr dicken roten Nadelkissen aus Samt dekoriert, das es mit der abenteuerlichsten Nadel aufnehmen konnte. Über dem Tisch hing ein kleiner Spiegel. Zwischen Tisch und Bett befand sich das Fenster mit schneeweißer Musselingardine, gegenüber stand der Waschtisch. Der gesamte Raum war auf eine nicht in Worte zu fassende Weise so unwohnlichkalt, dass es Anne in sämtliche Glieder fuhr. Mit einem Schluchzer entkleidete sie sich, zog ihr enges Nachthemd an und sprang ins Bett, wo sie ihr Gesicht tief ins Kissen drückte und sich die Decke über den Kopf zog. Als Marilla wegen der Kerze heraufkam, lagen Kleidungsstücke unordentlich auf dem Boden verstreut, sonst deutete nur das zerwühlte Bett darauf hin, dass hier jemand anwesend war.

Langsam hob sie Annes Kleidung auf, legte sie ordentlich auf einen gedrechselten Stuhl und trat dann mit der Kerze in der Hand ans Bett.

»Gute Nacht«, sagte sie, etwas unbeholfen, aber nicht unfreundlich.

Abrupt streckte Anne ihr weißes Gesicht mit den großen Augen unter der Bettdecke hervor.

»Wie können Sie gute Nacht zu mir sagen, obwohl Sie wissen, dass es die schlimmste Nacht meines Lebens wird?«, sagte sie vorwurfsvoll.

Dann tauchte sie wieder ab.

Marilla ging langsam hinab in die Küche und machte sich wieder an den Abwasch. Matthew rauchte Pfeife – was bei ihm immer ein sicheres Zeichen für innere Unruhe war. Er rauchte selten, denn Marilla hielt es für eine schlechte Angewohnheit, aber manchmal musste es einfach sein, und dann ließ Marilla ihn gewähren, weil ihr bewusst war, dass ein Mann gelegentlich ein Ventil für seine Gefühle braucht.

»Na, das ist ja ein Schlamassel«, sagte sie zornig. »Das kommt davon, wenn man etwas ausrichten lässt, statt selber hinzugehen. Richard Spencers Leute haben unsere Mitteilung irgendwie falsch verstanden. Auf jeden Fall fährt morgen einer von uns rüber und redet mit Mrs Spencer. Dieses Mädchen muss zurück ins Waisenhaus.«

»Ja, ich glaub’s auch«, sagte Matthew widerstrebend.

»Du glaubst? Du bist dir nicht sicher?«

»Nun ja, die Kleine ist ganz reizend, Marilla. Es ist doch zu schade, sie wegzuschicken, obwohl sie so gern bleiben würde.«

»Matthew Cuthbert, du willst damit doch nicht etwa sagen, dass wir sie behalten sollen!«

Marillas Erstaunen wäre nicht größer gewesen, hätte Matthew ihr seine Vorliebe für Kopfstände eröffnet.

»Hm, also, nein, wohl nicht – ich meine …«, stammelte Matthew im verzweifelten Versuch, zu sagen, was er meinte. »Ich würde sagen – das kann doch wohl niemand von uns erwarten.«

»Genauso sehe ich das auch. Wozu soll sie uns von Nutzen sein?«

»Wir könnten ihr von Nutzen sein«, sagte Matthew plötzlich und überraschend.

»Matthew Cuthbert, dieses Kind hat dich wohl verhext! Du willst es behalten, das erkenne ich an deiner Nasenspitze.«

»Nun ja, die Kleine ist einfach interessant«, beharrte Matthew. »Du hättest sie auf dem Weg vom Bahnhof mal reden hören sollen.«

»Oh, reden kann sie wie ein Wasserfall, das ist mir gleich aufgefallen. Es spricht aber nicht gerade für sie. Ich mag Kinder nicht, die so viel reden müssen. Ich will kein Waisenmädchen, und würde ich eins wollen, dann nicht so eins. Ich weiß nichts mit ihr anzufangen. Nein, sie muss sofort wieder dorthin zurück, von wo sie gekommen ist.«

»Ich könnte einen jungen Franzosen einstellen«, sagte Matthew, »und sie könnte dir Gesellschaft leisten.«

»Ich brauche keine Gesellschaft«, sagte Marilla knapp. »Und ich werde sie nicht behalten.«

»Hm, natürlich, ganz wie du meinst, Marilla«, sagte Matthew. Er stand auf und legte die Pfeife weg. »Ich gehe zu Bett.«

Matthew legte sich schlafen. Und schlafen legte sich auch Marilla, nachdem sie stirnrunzelnd ihr Geschirr verstaut hatte. Und oben im Ostgiebel weinte ein einsames, sich nach Zuneigung sehnendes Kind, bis es einschlief.

4 - Green Gables am Morgen

Der Tag war schon hell, als Anne erwachte und sich im Bett aufsetzte. Sie blickte irritiert zum Fenster, durch das sich ein Schwall fröhlicher Sonnenstrahlen ergoss und hinter dem irgendetwas Weißes durch den blauen Himmel flatterte.

Einen Moment lang wusste sie nicht, wo sie war. Erst empfand sie eine freudige Wonne, dann machte sich schrecklich die Erinnerung breit. Das hier war Green Gables, und man wollte sie nicht haben, weil sie kein Junge war!

Trotzdem war es Morgen, ja, und ein Kirschbaum stand in voller Blüte vor ihrem Fenster. Sie sprang aus dem Bett und durch das Zimmer. Sie schob das Fenster hoch – es ruckte und knarrte, als sei es lange Zeit nicht mehr geöffnet worden (und so war es auch), dann klemmte es fest, sie musste es nicht mehr extra befestigen.