11,99 €

Mehr erfahren.

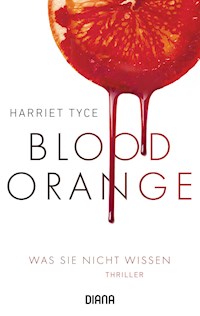

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Sadie ist kürzlich in das alte, efeubewachsene Haus ihrer verstorbenen Mutter in London gezogen. Ihre Tochter soll in der Stadt eine exklusive Schule besuchen. Diese Eliteeinrichtung ist extrem begehrt, unter den Schülern – und deren Eltern – herrscht Konkurrenz. Während Sadie versucht, ihrer Tochter die Eingewöhnung möglichst leicht zu machen, will sie gleichzeitig ihre Stelle als Anwältin in ihrer alten Kanzlei zurückbekommen. Tatsächlich hat sie die Möglichkeit, den Angeklagten in einem skandalösen, lügendurchzogenen Fall zu vertreten. Sie setzt sich für ihren Mandanten ein – fast schon zu sehr – und läuft Gefahr, ihre professionelle Distanz zu verlieren. Und auch in ihrem Privatleben durchschaut Sadie kaum noch, was Lüge und was Wahrheit ist. Doch diese Erkenntnis kommt zu spät …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Ähnliche

Zum Buch

Ein altes, efeubewachsenes Haus in London – dieses Erbe bedeutet für Sadie und ihre Tochter einen Neuanfang. Doch ist Robin dem gnadenlosen Konkurrenzdruck, der auf ihrer neuen Eliteschule herrscht, gewachsen? Während Sadie versucht, ihre Tochter zu schützen, muss sie sich gleichzeitig als Anwältin sehr auf ihre Arbeit konzentrieren. So läuft sie Gefahr, durch die Nähe zu einem Mandanten ihre professionelle Distanz zu verlieren. Immer mehr wird Sadie in ein Netz aus Lügen verstrickt und erkennt nicht, dass sie und Robin in großer Gefahr schweben.

Zur Autorin

Harriet Tyce wuchs in Edinburgh auf und studierte in Oxford Anglistik, ehe sie an der City University ein Studium zur Juristin absolvierte. Fast zehn Jahre lang praktizierte sie als Prozessanwältin in London. Im Augenblick promoviert sie an der University of East Anglia in Creative Writing. Sie lebt im Norden Londons. »Lügen können töten« ist ihr zweiter Roman im Diana Verlag.

HARRIET

TYCE

LÜGEN

KÖNNEN

TÖTEN

ROMAN

Aus dem Englischen von Kerstin Winter

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 06/2021

Copyright © 2020 by Harriet Tyce

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel

Lies You Told bei Headline, London

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021

by Diana Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Janine Malz

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München

Umschlagdesign: Faceout Studio

Umschlagmotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images;

Regina Foster/Shutterstock.com

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

e-ISBN 978-3-641-25264-9V001

www.diana-verlag.de

Für Sarah Hughes – meine liebste Freundin.

Den Rimmel-Lidschatten werde ich nie vergessen …

ERSTER TEIL

EINS

Es ist das erste Mal, dass ich im Zimmer meiner Mutter schlafe. Jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. Es ist kalt. Nur mein Arm ragt unter der Decke hervor. Meine Haut fühlt sich klamm an, meine Finger sind eisig. Ich wälze mich herum, mummele mich ein und zapfe Robins Wärme an. Sie schlummert leise schnaufend neben mir. Es ist zwei Jahre her, seit sie das letzte Mal bei mir im Bett schlafen wollte, aber die Temperaturen im Haus haben sie bezwungen. Am Abend nach unserer Ankunft betrat sie das Zimmer, das ich für sie hergerichtet hatte, und machte augenblicklich kehrt.

»Es ist eiskalt«, sagte sie. »Und das komische Bild an der Wand gefällt mir auch nicht.«

»Ich hänge es ab«, versprach ich, protestierte aber nicht, als sie in mein Bett kommen wollte. Ich will sie nicht aus den Augen lassen.

Die Decke ist zu dünn. Ich habe gestern Abend zusätzlich unsere Mäntel über uns ausgebreitet, aber sie sind in der Nacht hinuntergerutscht. Ich strecke den Arm aus, um sie wieder über uns zu ziehen, ohne Robin dabei zu wecken, damit sie noch ein paar Minuten weiterschlafen kann. Es wird eisig sein, wenn wir aufstehen.

Der Gasheizer ist noch da. Früher hat meine Mutter mir im Winter manchmal erlaubt, mich davor anzuziehen, doch ich durfte dem Ding nicht zu nahe kommen, geschweige denn es anfassen. Noch immer habe ich Angst davor. Er ist braun, glänzend und scharfkantig, der Lack in den Rippen abgeplatzt, die Keramikbrenner sind rußgeschwärzt. Ich weiß nicht einmal, ob er noch funktioniert. Der einst weiße Kamin, der ihn umgibt, ist vergilbt und weist oberhalb der Feuerstelle Ruß auf. Gestern Abend habe ich mich von den Porzellanfiguren, die sich auf dem Sims drängen, abgewandt, aber im dämmrigen Licht des Morgens erkenne ich, dass es dieselben sind wie früher – lächelnde Schäferinnen und der Pierrot mit dem leeren Grinsen.

Robin regt sich neben mir, seufzt, nickt wieder ein. Ich will sie nicht wecken. Der heutige Tag wird noch hart genug für sie werden. Beklommenheit erfasst mich. Das feuchtkalte Zimmer lastet schwer auf mir, und immer wieder muss ich an das behagliche Haus denken, das zu verlassen wir gezwungen waren. Der Kontrast zwischen dem Zimmer hier, das Robin nicht will, und ihrem eigenen mit den rosa Bettvorhängen und den Lammfellen auf dem Boden könnte nicht größer sein. Im Haus meiner Mutter gibt es keine Lammfelle – nur einen Widderschädel mit furchterregenden Hörnern im Treppenhaus.

Doch hier sind wir sicher. Weit weg. Noch immer schlafend dreht Robin sich zu mir, ihr warmer Arm neben meinem, das Erdmännchen, das meine beste Freundin Zora ihr gestrickt hat, fest in der Hand. Meine Atmung beruhigt sich. Nach allem, was passiert ist, hätte ich trotz aller Behaglichkeit auch in unserem alten Haus gefroren. Ich schaudere, der Schock ist noch präsent. Tief ein- und ausatmen. Wir sind jetzt hier.

Ich taste nach meinem Handy auf dem Nachttisch und blicke aufs Display. Nichts. Keine Nachricht. Der Akku ist beinahe leer; natürlich befinden sich keine Steckdosen neben dem Bett, aber immerhin funktioniert die Elektrizität noch. Hauptsache wir bringen uns nicht selbst per Stromschlag um, ehe ich jemanden kommen lassen kann, der die Leitungen für uns überprüft. Ich lege mich wieder zurück und erstelle im Geist eine Liste aller Dinge, die für die Sicherheit im Haus zwingend notwendig sind; die schiere Menge der zu erledigenden Aufgaben droht mich zu erdrücken. Wenigstens werde ich keine Zeit haben, an etwas anderes zu denken.

»Wie spät ist es?«, murmelt Robin, dreht sich auf den Rücken und streckt sich.

»Fast sieben«, antworte ich. Ich zögere. »Wir stehen besser auf.«

Doch der Unwille, der Kälte zu trotzen, ist groß, und wir bleiben noch einen Moment lang liegen. Schließlich wappne ich mich, schiebe unsere Decken zurück und springe auf.

»Du bist so gemein.« Robin setzt sich hastig auf. »Muss ich duschen? Im Bad ist es eiskalt.«

»Nein, schon okay. Ich kümmere mich nachher darum.«

Sie rennt in ihr Zimmer, um sich fertig zu machen, und ich höre sie poltern, während ich Jeans und Pulli überziehe, ohne einen Gedanken an mein Aussehen zu verschwenden. Es ist zu kalt für Eitelkeit.

»Ich will da nicht hingehen«, sagt Robin. Sie legt den Toast, in den sie noch nicht einmal gebissen hat, wieder auf ihren Teller zurück. Mir sinkt der Mut.

»Ich weiß.«

»Das wird bestimmt schrecklich.« Sie wendet sich ab, schlingt ihr Haar zu einem Knoten und steckt ihn auf dem Kopf fest.

»Vielleicht findest du es gar nicht so schlecht.«

»Doch, das weiß ich jetzt schon«, erwidert sie und sieht mich direkt an. Dazu fällt mir nichts ein.

Sie wird heute zum ersten Mal in der nagelneuen, gestärkten Uniform in die sechste Klasse einer neuen Schule gehen, Jahre nachdem alle anderen sich längst in Cliquen und Grüppchen zusammengefunden haben. Die Uniform passt nicht einmal richtig: Die weiße Bluse sitzt am Hals zu weit, der Rock ist zu lang, das helle Rot der Strickjacke macht sie blass. Alles, was wir gestern übereilt in dem Geschäft an der Finchley Road gekauft haben, erinnert mich an meine Kindheit. Meine Kehle zieht sich zu, aber ich ringe mir ein Lächeln ab.

»Das wird schon«, sage ich mit einem Hauch Verzweiflung in meiner Stimme. »Bestimmt lernst du im Handumdrehen nette neue Freundinnen kennen.« Ich nehme mir einen Toast, schaue einen Moment auf ihn herab, lege ihn wieder hin. Ich habe auch keinen Hunger.

»Ja, vielleicht«, gibt Robin zweifelnd zurück. Sie ist fertig mit ihren Haaren, holt ihr Handy aus der Tasche und lässt sich sofort vom Bildschirm vereinnahmen. Beinahe greife ich danach, beherrsche mich aber. Hat Andrew ihr eine Nachricht geschickt, um seiner Tochter einen guten Start an der neuen Schule zu wünschen? Ich weiß nicht, ob Robin und ihr Vater miteinander gesprochen haben, seit wir gegangen sind. Seit wir gehen mussten. Robin scrollt und scrollt, ihre Augen huschen hin und her.

Schließlich kann ich mich nicht mehr zurückhalten. »Irgendwas Interessantes?«, frage ich betont gelassen. »Hat sich dein Dad gemeldet?« Wie beiläufig nehme ich mein eigenes Handy und stecke es in meine Handtasche.

Robin blickt auf, das Gesicht blass und ausdruckslos, die Augen so braun wie das Haar. Sie schüttelt den Kopf. »Dad nicht«, antwortet sie. »Hast du denn noch nicht mit ihm gesprochen?«

Ich lächele und bleibe neutral. Sie soll glauben, dass alles normal ist. Sie muss nicht wissen, dass das letzte Gespräch mit ihrem Vater ein hitziger Schlagabtausch am Telefon war, den er abrupt beendete. Verschwindet einfach, hatte er gesagt. Ich will euch nicht mehr hier haben. Euch beide nicht. Mit einer Verachtung in der Stimme, die ich nie zuvor bei ihm gehört hatte.

Ich habe mir mit meiner Antwort zu viel Zeit gelassen. Robin sieht mich noch immer an, und in ihrer Miene zeichnet sich eine Frage ab.

»Gibt es neuen Klatsch und Tratsch? Chattest du mit jemandem?«, frage ich bemüht. In den vergangenen Monaten hat es zwischen Robins Freundinnen und anderen Leuten in ihrer alten Klasse einen komplizierten Streit gegeben, dessen Entwicklung ich gespannt verfolgt habe.

»Die schlafen doch alle, Mum. Zu Hause ist es noch mitten in der Nacht.«

»Klar, tut mir leid. Daran habe ich gar nicht gedacht.« Ich entschuldige mich zu viel. Die Worte hängen in der Luft, bis Robin nachgibt.

»Aber es sind ein Haufen Nachrichten eingegangen, während ich geschlafen habe. Am Freitag hat Tyler statt Emma im Bus neben Addison gesessen, und jetzt redet niemand mehr mit Addison.«

»Oh, Mann …«

»Ich weiß, es ist blöd.« Sie schaut noch einmal aufs Display, ehe sie das Handy auf den Tisch fallen lässt.

»Vielleicht ist es einfacher, wenn man in eine reine Mädchenschule geht«, versuche ich überzeugend zu klingen und scheitere.

Robin zuckt die Achseln. »Das werde ich wohl bald rausfinden.«

Das letzte Jahr der Grundschule. Meine Erinnerungen daran sitzen tief. Alle werden elf, einige sehen schon aus wie Teenager, andere noch wie Kinder. Wenigstens befindet Robin sich in der Mitte dieses Spektrums; sie ist weder zu groß noch zu klein noch ragt sie durch ein anderes Entwicklungsextrem hervor. Es wird auch so schon schwer genug werden. Ich unterdrücke einen Schauder, als ich an die Ablehnung, an die Boshaftigkeit meiner Mitschülerinnen zurückdenke. Was immer mir bevorsteht – zumindest muss ich mich nicht noch einmal in eine neue Schule einfügen.

»Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie ohne deine Vermittlung zurechtkommen sollen.«

»Das tun sie auch nicht«, sagt Robin ernsthaft. »Ohne mich verkrachen sie sich erst richtig. Und ich kann die Nachrichten nie und nimmer alle rechtzeitig lesen.«

»Ach, die werden sich schon zusammenraufen. Und bald siehst du sie ja wieder. Vielleicht schon in den Weihnachtsferien.«

Robin sagt nichts. Es sind zu viele Veränderungen auf einmal. Zu viele, zu schnell. Meine und Robins Welt ist innerhalb von wenigen Tagen auf den Kopf gestellt worden. Die Luft lastet schwer auf uns.

»Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Aber wir schaffen das. Wir haben Glück, dass wir hierherkommen konnten. Deine Schule zu Hause war toll, aber wir wollten immer schon, dass du hier in London in die Schule gehst. Es wird dir gefallen.« Meine Stimme verklingt. Ich denke an den hektischen letzten Tag in Brooklyn, als ich mit einem festgetackerten Lächeln auf dem Gesicht Kleidung in Taschen warf und Robin eiskalte Lügen erzählte, warum wir wegmussten. Und zwar sofort und ohne eine Chance, uns zu verabschieden.

»Und du warst gerne dort? Und bist sicher, dass es mir gefallen wird?«

»Ja«, antworte ich. Noch eine Lüge. Wenn auch diesmal eine vergleichsweise kleine.

»Aber einmal hast du mir erzählt, dass du keine so tolle Kindheit hattest«, wendet Robin ein. Sie ist clever, meine Tochter. Zu clever.

Ich fasse mich schnell. »Das hatte mehr mit meinem Zuhause zu tun«, sage ich. »Mit deiner Großmutter. Sie hielt nicht viel von Kindern – nicht einmal von ihren eigenen. Die Schule war meine Zuflucht. Klar, es gab schwierige Momente, aber ich habe Freundinnen gefunden. Und die Bibliothek habe ich geliebt. In der Oberstufe bin ich sogar Schulsprecherin geworden, mein Name stand auf einem Schild – das war ziemlich cool. Auf jeden Fall war es dort besser als hier.« Ich deute mit einer unbestimmten Geste auf die trostlose, kalte Einrichtung der Küche.

Robin lächelt. »Immerhin wird es da warm sein«, versucht sie zu scherzen. Ich strecke mich über den Tisch, um sie zu drücken, und nach einem Moment erwidert sie die Umarmung.

»Komm, lass uns verschwinden. Ich will nicht, dass du zu spät kommst. Nicht am ersten Tag.«

Robin nickt, holt ihre Tasche und zieht sich Handschuhe an. Ich setze eine Wollmütze auf, um mein fettiges Haar zu verbergen, und dann geht es los.

Im Gleichtakt gehen wir zu Fuß zur Bushaltestelle. Ich werfe meiner Tochter einen Seitenblick zu. Ihre Miene ist entschlossen, das Kinn fest, sie wirkt fast schon erwachsen und ist doch noch so jung.

Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Ich wäre gern gelassen. Aber die Angst liegt mir so schwer in der Magengrube, wie unsere Schritte auf der Straße klingen.

ZWEI

Ich sitze am Busfenster und lege die Stirn an die Scheibe. Der 46er ist voll und zuckelt langsam von Halt zu Halt von Camden nach St. John’s Wood. Ich kenne die Strecke noch so gut, dass ich sie mit geschlossenen Augen gehen könnte. Dennoch hat sich alles verändert, neue Anbauten, frische Farbe an alten Häusern.

Ich werfe einen Blick auf Robins Profil – sie ist auf ihr Handy konzentriert. Mit einem Mal prustet sie los und hebt den Kopf.

»Emma hat mir ein Update geschickt. Meine Güte – was für ein Drama. Ich bin echt froh, dass ich nicht da bin und mich einmischen muss.« Sie steckt ihr Telefon zurück in die Tasche.

Fast glaube ich ihr.

Mein Magen zieht sich zusammen, als wir uns der mir so vertrauten Bushaltestelle nähern. Ganz plötzlich nehme ich den Verkehrslärm um uns herum wahr. Quietschende Bremsen, Hupen, jemand, der in der Ferne »Verpiss dich!« ruft. Abgase dringen von der Straße herein und kratzen mir in der Kehle, als der stete Strom an schwarzen SUVs sich am Bus vorbeiwälzt. Wir werden die Einzigen sein, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen.

Der Bus bremst unerwartet, und ich stoße mir den Kopf an der Scheibe. Als die Erinnerungen auf mich einstürmen, schließe ich die Augen.

»Wir kriegen nie im Leben einen Platz«, hatte ich prophezeit, als ich, zwei Jahre zuvor, erfuhr, was meine Mutter getan hatte. »Es ist viel zu spät. Und die Konkurrenz ist zu groß. Unmöglich, dass da plötzlich Kapazitäten frei werden. Weder jetzt zu Anfang der vierten Klasse noch in zwei Jahren. Es wird eine ellenlange Warteliste geben. Sie hat immer schon versucht, allen ihren Willen aufzuzwingen, aber das geht zu weit. Selbst wenn wir uns darauf einließen, würde es nicht funktionieren.«

Und damit behielt ich recht, wie ich erfreut feststellte, als die zuständige Mitarbeiterin der Zulassungsstelle meiner widerstrebenden Nachfrage kurzerhand eine Abfuhr erteilte.

Aber das war, ehe alles den Bach runterging und meine Ehe mit Andrew innerhalb von nur zwei Jahren auseinanderbrach. Und so war es eine echte Überraschung, als vor gerade einmal zwei Wochen dieselbe Mitarbeiterin anrief und mir mitteilte, dass ein Platz frei geworden sei, wenn Robin direkt kommen könne. Mein erster Impuls war abzulehnen, doch aus irgendeinem Grund zögerte ich. Ich bräuchte ein wenig Bedenkzeit, in Ordnung?, war das, was ich dann tatsächlich sagte.

Keinesfalls konnte ich zu dem Zeitpunkt meine eigene Verzweiflung vorhersehen, mit der ich sie achtundvierzig Stunden später anrief, um sie mit wild hämmerndem Herzen zu fragen, ob der Platz noch verfügbar sei. Wir würden ihn nehmen. Bitte. Für sie nichts weiter als ein Routineangebot, um eine Leerstelle in der Klasse zu besetzen. Für mich ein Wunder – alles, was ich für unsere Flucht benötigte. Eine Flucht, von deren Notwendigkeit ich bis zu dem Augenblick noch nicht einmal etwas geahnt hatte. Doch mit Robins Aufnahme an der Ashams waren die Bedingungen im Testament meiner Mutter erfüllt; wir würden das Haus beziehen können und über ein geringes Einkommen verfügen, das nun, da ich meine Ehe hinter mir gelassen habe, gerade zum Leben reichen würde.

Als ich vor über zehn Jahren das Haus meiner Mutter verließ, hatte ich mir geschworen, nie mehr zurückzukehren und mich nie wieder von meiner Mutter manipulieren zu lassen.

Doch für Robin würde ich jeden Eid brechen.

Nun stehen wir am Schultor, und ich habe die Fäuste in den Taschen geballt. Selbst durch die Augen eines Erwachsenen sieht das Gebäude riesig und imposant aus. Eine Architektur, die zu der prestigeträchtigsten Grundschule von Nordlondon passt. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, wie einschüchternd es auf meine Tochter wirken muss.

Es gibt zwei eiserne Tore, dazwischen ein strenges Blumenbeet mit Buchsbaum und Alpenveilchen. Von jedem Tor aus schwingt sich die Auffahrt hinauf zu einer breiten Treppe, die zum Haupteingang führt. Trotz der Erhabenheit der Anlage ist nicht viel Platz bis zur Straße; ein Fahrzeug müsste vorsichtig um die Tore herum manövrieren statt majestätisch hindurchzurollen. Die Schule könnte sich nicht deutlicher von Robins bisheriger unterscheiden, die sich in einem modernen Gebäude in einer typischen Vorortgegend befand. Diese Anstalt hier atmet die Last der Geschichte und eine Ernsthaftigkeit, die die Existenz realer Kinder hinter den prächtigen Türen beinahe abwegig erscheinen lässt.

Ich schaue auf Robin herab. Ihr Gesicht ist angespannt, die Wangen sind blass.

»Das wird schon«, sage ich. Möchte es ihr versprechen. Kann es aber nicht.

Robin betrachtet die Fassade mit großen Augen. »Das ist eine Grundschule?«

»Ja. Und dort drinnen geht es weit freundlicher zu, als es aussieht, versprochen.« Beinahe kreuze ich die Finger.

»Wow.«

»Lass uns reingehen«, sage ich, und sie nickt. Langsam nähern wir uns der Treppe und steigen hinauf. Die breite Doppeltür besteht aus Massivholz, die Messingbeschläge sind auf Hochglanz poliert. Ich strecke den Arm aus, um die Tür zu öffnen, als sie im gleichen Moment von innen aufgestoßen wird. Eine Frau kommt strammen Schrittes heraus und prallt prompt mit mir zusammen. Erschreckt springe ich zurück, verliere das Gleichgewicht, greife instinktiv nach Robins Arm, um mich zu stabilisieren, und reiße sie fast mit. Mein Fuß knickt um, und ein scharfer Schmerz schießt mir mein Bein hinauf.

»Können Sie nicht aufpassen?«, fährt die Frau uns zornig an. »Ich wäre fast die Treppe runtergestürzt.« Sie drängt sich an uns vorbei und marschiert davon, wobei ihre makellose Föhnfrisur bei jedem Schritt auf ihren Schultern hüpft. Den Puls noch in Alarmbereitschaft sehe ich ihr nach. Groß, blond, feindselig.

»Alles in Ordnung?«, fragt Robin, als sich eine andere Frau an uns vorbeischiebt und missbilligend mit der Zunge schnalzt.

Meine Kehle zieht sich zu, als müsste ich weinen. Oder aus vollem Hals schreien. Mit einer ungeduldigen Geste wische ich mir die Feuchtigkeit aus den Augen.

»Ja, klar.«

Nachdem wir hineingegangen sind und ich Robin im Sekretariat angemeldet und das Kontaktformular für Notfälle ausgefüllt habe, stelle ich mich abwartend neben meine Tochter.

»Du kannst jetzt gehen, Mum«, sagt Robin, und die Sekretärin lacht.

»Sie ist bei uns in guten Händen, Mrs. Spence.«

»Das ist der Name meines Mannes«, sage ich. Solange Robin neben mir steht, kann ich mich nicht dazu durchringen, »Ex-Mann« zu sagen. »Ich heiße Roper. Sadie Roper.«

»Miss Roper«, wiederholt sie und sieht mich unverwandt an.

Robin nickt. »Geh ruhig, Mum.«

Fragend wende ich mich an die Sekretärin. »Brauchen Sie mich nicht noch für etwas anderes? Soll ich mir nicht die Schule ansehen oder die Klassenlehrerin kennenlernen oder so was?«

Sie schüttelt den Kopf. »Heute nicht. Sie werden Robins Lehrerin zu gegebener Zeit kennenlernen. Die Einladungen zum Elternabend gehen bald raus.« Sie wendet sich an Robin. »Komm, ich bringe dich in deine Klasse.«

Und damit führt sie meine Tochter davon, noch ehe ich mich von ihr verabschieden kann.

DREI

Mit schnellen Schritten kehre ich zur Bushaltestelle zurück; der Schmerz in meinem Knöchel ebbt zum Glück kontinuierlich ab. Ich muss anfangen, das Haus aufzuräumen, und dann zu meiner ehemaligen Kanzlei fahren, um mich um Arbeit zu bemühen. Die vielen Jahre, die ich nicht als Anwältin tätig war, tun sich wie ein gähnender Abgrund vor mir auf, aber ich denke nicht daran, mich davon entmutigen zu lassen. Ich habe in den vergangenen Wochen Schlimmerem getrotzt. Weit Schlimmerem.

So dürfte es eigentlich gar nicht sein. Wut steigt in mir auf, Wut auf Andrew, diesen Mistkerl, der mich einfach abserviert hat – derselbe heillose Zorn, der mich quer über den Atlantik und zurück in die Fänge meiner Mutter und in diese Bruchbude getrieben hat. Das Bild einer hübschen Neubauwohnung mit sauberen weißen Wänden und einem makellosen Holzboden taucht vor meinem geistigen Auge auf, doch stattdessen wohnen wir nun in einem alten viktorianischen Kasten voller muffigem Gerümpel und mit von Efeu zugewachsenen Fenstern. Ein toxisches Erbe.

Der Bus kommt. Es hat keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken. Ich werde das Haus von oben bis unten putzen, schrubben, bleichen. Ich hole mein Telefon hervor, um Zora zu schreiben und sie zum Essen einzuladen. Mein Finger schwebt einen Augenblick lang über dem Display, ehe ich zu tippen beginne.

Überraschung! Lange Geschichte, aber Robin und ich sind wieder da und wohnen im Haus. Wie wär’s mit Essen morgen? Es gibt viel zu erzählen. xx

Ich will in die Zukunft sehen, nicht zurück.

Sobald ich zu Hause bin, nehme ich mir den Boiler vor, den zu untersuchen ich am Abend zuvor zu müde gewesen war, und stelle überrascht fest, dass er relativ neu ist. Nach ein paar Minuten ist das Gerät in Betrieb und läuft einwandfrei. Wärme, heißes Wasser – das wird die Dämonen verscheuchen.

Schon viel optimistischer mache ich mich an die Arbeit, schrubbe und scheuere jede Oberfläche und halte kein einziges Mal inne, um Gedanken aus der Vergangenheit zuzulassen. Ich ignoriere die knarrenden Dielen, die gesprungenen Kacheln, die Kerbe in der Wand von dem Buch, das Lydia nach mir geworfen hat, oder den Nagel im Boden, an dem ich mir zahllose Strumpfhosen aufgerissen habe, weil ich immer wieder vergessen habe, dass er da ist. Mit dem Staub lichtet sich die Düsternis, und als kaltes Sonnenlicht durch die verdreckten Fensterscheiben in der Küche scheint, hebt sich meine Laune noch ein weiteres Stück.

Nach zwei Stunden hektischer Aktivität ist die Küche wieder benutzbar. Der Herd ist noch derselbe wie früher, und als ich probiere, ob er funktioniert, erinnere ich mich fast instinktiv, wie lange ich den Schalter unten halten muss, bis das Gas entflammt.

Auch der alte Wasserkocher existiert noch; das Kabel ist inzwischen so zerfasert, dass die Drähte freiliegen. Das letzte Mal, als ich hier war – vor fünfzehn Jahren –, habe ich ihr gesagt, dass sie das Ding wegwerfen soll. Ich nehme den Kocher in die Hand, drehe und wende ihn und betrachte die Kalkablagerungen, die sich eingefressen haben, ehe mir plötzlich die Brust eng wird und sich ein säuerlicher Geschmack auf meine Zunge legt. Was interessiert es dich, ob ich einen Stromschlag kriege?, klingt es in meinen Ohren. Mit einem kleinen Lächeln werfe ich den Kocher in eine schwarze Mülltüte und suche in den Schränken, bis ich einen kleinen Topf gefunden habe. Ich fülle ihn mit Wasser und stelle ihn auf den Herd.

Obwohl das Haus an einer vielbefahrenen Straße steht, hört man hier hinten in der Küche keinen Verkehrslärm. Die Stille macht mich nervös. Ich blicke durchs Fenster der Hintertür hinaus auf den betonierten Flecken der Terrasse, die von immergrünen Bäumen beschattet wird. Die karge, dunkle Eibe in der Ecke, all die Pflanzen, die meine Mutter braun und welk pflegte, die toten Blätter, die der Wind in die Winkel gekehrt hat. Ich werde die Terrasse aufheitern – mit Geranien, mit dicken Blumenzwiebeln in großen blauen Töpfen. Ich weiß noch, wie ich ihr einmal zum Muttertag Tulpen mitbrachte und ihr hinhielt. Furchtbar grell, sagte sie, während sie sie wegstieß und schließlich in die Spüle warf. Mutter zu sein ist schlimm genug. Das muss man nicht feiern. Und ich fühlte mich klein und dumm und stolperte über meine eigenen Füße, als ich rückwärts aus der Küche zu fliehen versuchte.

Höchste Zeit, ein paar Narzissen und Schneeglöckchen zu pflanzen. Krokusse. Tulpen, je leuchtender, umso besser. Robin hilft mir bestimmt. Ich wende mich von der Tür ab und schaue mich erneut in der Küche um. Mag sie auch sauberer aussehen, trostlos und leer ist sie immer noch.

Das Wasser kocht, und ich setze Tee auf, setze mich und wölbe meine Hände um den Becher, um sie daran zu wärmen. Es ist fast Mittag. Gab es für Robin schon Lunch? Vielleicht ist das Essen heutzutage besser. Ich hoffe es sehr. Ich rufe mir in Erinnerung zurück, was es zu meiner Zeit gegeben hat: in Fett schwimmende Lasagne, kalten Kartoffelbrei, grüngrau gekochte Eier in steinharter Kalbfleisch-Schinken-Pastete. Ich hole tief Luft und stoße sie wieder aus. Nicht jetzt. Daran denke ich nicht jetzt. Meine Schulzeit ist vorbei, es hat keinen Sinn, darüber zu lamentieren. Ich richte meine Gedanken wieder bewusst auf Robin.

Das wird schon, habe ich zu ihr gesagt. Dort drinnen geht es weit freundlicher zu, als es aussieht. Aufmunternde Phrasen, die leicht von der Zunge gehen. Aber in Wahrheit war dort nichts freundlich oder einladend. Vielmehr ging es dort steif, dogmatisch und extrem selbstgerecht zu. Schwimm oder geh unter. Zumindest war es vor dreißig Jahren so. Aber vielleicht hat sich ja etwas geändert. Ich spüre noch Robins Klammergriff an meinem Arm; erstaunlich, dass ihre Finger keine blauen Flecken hinterlassen haben. Ich hoffe bloß, dass es nicht so schlimm wird, wie Robin befürchtet hat.

Ich befürchte allerdings, dass es noch viel schlimmer wird.

Mein Tee kühlt rasch ab, und ich trinke ihn in großen Schlucken und schiebe den Becher dann von mir. Ich muss mich umziehen, zur Kanzlei fahren und nachfragen, ob es vielleicht Arbeit für mich gibt. Realistisch gesehen ist mir klar, dass es schwierig werden könnte, aber ich kann mir keine Zweifel erlauben.

Bevor ich gehe, werde ich jedoch noch etwas in Robins Zimmer aufräumen. Meine Mutter hat es für Gäste benutzt, auch wenn sie selten welche hatte. Gnadenlos sortiere ich aus und schleppe tonnenweise alte Zeitungen und zerfledderte Zeitschriften hinaus. Darunter kommen eine Kommode zum Vorschein sowie ein Schrank, alte Mäntel und Jacken und ein mottenzerfressener Fuchspelz, dessen Rute mit einer Schildpattklammer in der Schnauze befestigt ist. Alles landet in Mülltüten.

Eine Nachricht von Zora. Ja, morgen essen fände ich super. Was ist bloß passiert? Kann kaum glauben, dass du wieder da bist, freu mich aber wie verrückt, dich zu sehen. xx

Das ist der kleine Lichtstrahl, der mich wieder aufmuntert. Sie wiederzusehen wird mir so guttun. Aber ich werde viel erklären müssen. Und weil ich plötzlich keine Kraft mehr für Worte habe, schicke ich ihr den erhobenen Daumen.

VIER

Mich für die Kanzlei fertig zu machen fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückgehen. Ich ziehe Unterwäsche, eine schwarze Strumpfhose, eine weiße Bluse und das schwarze Kostüm an, das ich schon vor über zehn Jahren bei Gericht getragen habe. Jetzt bin ich froh, dass ich es aus einer sentimentalen Anwandlung heraus behalten habe, obwohl ich überhaupt keine Verwendung mehr dafür hatte.

Der Rock lässt sich leicht schließen, die Jacke auch, als wären die vielen Jahre nie dazwischengeraten. Ich betrachte meine Silhouette im staubigen Spiegel an der Rückseite der Tür. Es könnte mein erster Tag als Anwältin zwanzig Jahre zuvor sein – vor Andrew, vor Robin und bevor meine berufliche Karriere einem Leben wich, von dem ich nicht im Traum geahnt hatte, wie es sich entwickeln würde.

Trotz allem, trotz der Tatsache, dass dieser Neustart erzwungen ist, empfinde ich eine gewisse Aufregung. Wenigstens kann ich nun wieder das tun, wofür ich studiert habe. Ich werde wieder arbeiten.

Eilig gehe ich die Kentish Town Road entlang zur U-Bahn Camden Road, während meine Nervosität wächst, und erreiche schneller, als mir lieb ist, Embankment, dann Temple. Ich gehe zum Temple Place und kürze durch die Milford Lane ab, deren schwarz lackierter eiserner Zaun in der Sonne funkelt. Einen Moment lang bleibe ich stehen und schaue nach links und rechts. Ich kenne die Straße gut. Hier haben Andrew und ich ganz am Anfang unserer Beziehung berauscht von billigem Wein und frischer Verliebtheit wild herumgeknutscht.

Das war ein schöner Abend, eine gute Erinnerung. Bilder von einem anderen, weit weniger schönen Abend Monate vor diesem steigen in mir auf, Bilder von dem älteren Anwalt, der überzeugt war, dass ihm junge Referendarinnen zur Verfügung zu stehen hatten, wenn er sie begrapschen wollte. Ich wehrte mich nach Kräften, konnte mich aber erst befreien, als ich ihm mein Knie in seine Weichteile rammte. Ich bleibe am Ort des Geschehens stehen, links von der Treppe, und wische mir die Hände am Rock trocken. Es ist fast zwanzig Jahre her, in meinem Bewusstsein aber noch sehr präsent. Ich schüttele den Kopf, um ihn zu klären, steige die Treppe hinauf und betrete durch den Torbogen die Essex Street mit ihren ordentlichen Backsteinhausreihen, in der sich die Kanzleien befinden.

Als ich etwa auf der Hälfte der Straße meinen ehemaligen Arbeitsplatz erreicht habe, bleibe ich stehen und atme tief durch. Wie vorhin überkommt mich das Gefühl, als sei ich in der Zeit zurückgegangen und alles würde von vorne beginnen. Plötzlich bin ich genauso unbeholfen und ungeschickt wie am ersten Tag meines Referendariats, ganz Ellenbogen, Knie und verschwitzte Hände. Erneut hole ich tief Luft, straffe die Schultern und drücke die Tür auf.

»Miss Roper«, sagt David Phelps, und diesmal rollt die Zeit nicht nur zurück, sondern bleibt auch dort stehen.

»David«, erwidere ich und unterdrücke den flehenden Unterton, der sich in meine Stimme schleichen will.

»Welchem Umstand verdanken wir das Vergnügen?«

Er steht mit Papieren in der Hand hinter dem Empfang. Er muss auf dem Weg zu seinem Schreibtisch gewesen sein, da er sich als Kanzleivorsteher vermutlich nicht dazu herablassen würde, den Telefondienst zu machen, und wie als Antwort auf meinen Gedankengang schlüpft eine junge Frau an ihm vorbei und setzt sich an die Telefonanlage.

»Haben Sie einen Termin?«, fragt sie mich mit neutraler Stimme und betrachtet mich von Kopf bis Fuß, und mir wird bewusst, wie altmodisch mein Kostüm aussehen muss.

»Nein«, sage ich und hebe das Kinn.

»Wie kann ich Ihnen dann helfen?«

»Miss Roper ist ein ehemaliges Mitglied dieser Kanzlei«, erbarmt David sich meiner. Oder vielleicht auch nicht. Ich schenke ihm ein Lächeln, doch sein Blick hat etwas Lauerndes – wie der eines Hais, der auf das erste Blut wartet.

»Ich wollte mit Ihnen über eine Wiederaufnahme meiner Tätigkeit sprechen«, sage ich. »Ich weiß, es wäre besser gewesen, wenn ich mich vorher schriftlich gemeldet hätte, aber es ging alles etwas überstürzt. Ich hätte selbst nicht so bald damit gerechnet.«

»Aha«, bemerkt David.

»Jedenfalls wohne ich wieder in London. Meine Tochter geht hier zur Schule. Nichts hindert mich daran, noch einmal neu anzufangen.« Ein Hauch Trotz durchzieht meine Stimme. Meine Nerven flattern, aber ich denke ja gar nicht daran, mich vergraulen zu lassen.

»Hmm«, sagt David. »Da wäre nur die Kleinigkeit der Auftragsvergabe, nicht wahr, Miss? Die Rechtsberater werden wohl kaum Schlange stehen, um Ihnen Arbeit zu geben.« Dass er das Wort Miss noch immer mit mehr Verachtung ausspricht, als man für möglich halten würde, ist fast tröstlich. Aber nur fast. Wenigstens weiß ich, woran ich bei ihm bin. Aber das habe ich schon immer gewusst.

»Ich habe gehofft, dass ich vielleicht Junioraufträge übernehmen und mich so wieder einarbeiten könnte.«

»Es tut mir furchtbar leid, Miss, aber wie jeder Junior Ihnen bestätigen wird, haben wir momentan nicht gerade ein Überangebot an Arbeit. In den vergangenen Jahren hat sich einiges verändert, wie Sie sicher wissen werden.« Er hält inne, um sein Haar zu glätten, was er früher schon immer getan hat. »Hinzu kommt, dass Sie nun … wie viele Jahre ausgesetzt haben?«

»Fast elf.« Mein Kinn ist immer noch oben.

»Nun, nach so langer Zeit können Sie nicht einfach da weitermachen, wo Sie aufgehört haben, Miss. Vergessen wir auch nicht Versicherungen, Lizenzen und Fortbildungen. Wie ich schon sagte, es hat sich viel verändert. Es ist gar nicht möglich.«

»Darum habe ich mich bereits gekümmert«, sage ich. Er glaubt, dass er mir eine Falle gestellt hat, aber er irrt. »Ich bin versichert, und meine Lizenz ist auf dem neusten Stand. Außerdem habe ich mich permanent fortgebildet und kann belegen, dass ich über alle gesetzlichen Entwicklungen auf dem Laufenden bin. Ich wusste ja, dass ich eines Tages zurückkommen würde.«

»Miss«, setzt David erneut an, wird aber unterbrochen.

»Meine Elf-Uhr-Besprechung beginnt gleich«, sagt eine Frau hinter mir in herrischem Tonfall. Die Stimme kommt mir bekannt vor, irgendetwas zupft an meiner Erinnerung.

»Selbstverständlich, Miss Carlisle. Möchten Sie Kaffee im Konferenzraum?« David klingt nun wie ein vollkommen anderer Mensch. Respektvoll. Fast unterwürfig. Kein Wunder. Beim Klang ihrer Stimme hätte es mir sofort einfallen müssen. Barbara Carlisle ist eine der erfahrensten Kronanwältinnen der Kanzlei. Sie war schon mächtig, als ich hier vor vielen Jahren angefangen habe.

Ich senke den Kopf.

»Das versteht sich von selbst«, antwortet sie. »Für acht Personen.«

Bitte sagt sie nicht. Ich wende weiter den Blick ab und hoffe, dass sie schnell wieder geht, damit ich mit David in Ruhe weiterdiskutieren kann. Er hat jedoch andere Vorstellungen.

»Miss Roper«, wendet er sich an mich. »Ich kann Sie verstehen. Dennoch ist es schlichtweg nicht möglich, nach über zehn Jahren einfach so hereinzuschneien und zu erwarten, dass man Ihnen Arbeit gibt. Wir halten uns an bestimmte Abläufe. Auch wenn Sie ehemals dieser Kanzlei angehörten, müssen wir dem Protokoll folgen. Wenn Sie dem Komitee einen korrekt abgefassten Brief schreiben, wird man sich zu gegebener Zeit darüber beraten. Die nächste Zusammenkunft müsste Ende März stattfinden.«

Was noch Monate hin ist. Ich nicke stumm, frustriert, schlucke meine Widerworte herunter und wende mich zum Gehen. Ich bin auf dem Weg zur Tür, als Barbara mich anspricht.

»Sadie. Ich erinnere mich an Sie. Waren Sie nicht die zweite Junioranwältin bei diesem Mordfall von mir?«

»Ja, das war ich.«

»Und Sie sind nach Amerika gegangen, ist es nicht so? Sie haben ein Kind bekommen?«

»Ja. Robin ist jetzt fast elf.«

»Und Sie möchten hier wieder arbeiten?«

»Ja, ich möchte zurück. Und ich muss es auch. Aber offenbar gibt es hier keine Arbeit für mich.« Ich bedenke David mit einem verärgerten Blick, doch er grinst selbstzufrieden und zieht die Brauen hoch.

»Ich verstehe …«, sagt Barbara, doch ich warte nicht länger. Davids Miene hat mir den Rest gegeben, und ehe ich vor Zorn oder Demütigung in Tränen ausbreche und mir eine weitere Blöße gebe, verschwinde ich lieber.

FÜNF

Während ich vor der Schule auf Robin warte, tue ich so, als blicke ich auf mein Handy, um niemandem ins Gesicht sehen zu müssen. Sicher, irgendwann muss ich mich unter die Leute mischen, doch im Augenblick habe ich keine Kapazitäten dazu. Ich bin zu enttäuscht von dem entmutigenden Empfang in meiner ehemaligen Kanzlei und zu müde vom Hin und Her in der U-Bahn. Es dauert einen Moment, bis ich realisiere, dass Robin bereits neben mir steht. Ihre Miene ist noch immer angespannt, aber nicht mehr so sehr wie heute Morgen.

»Wie war’s?«, frage ich und beuge mich vor, um sie auf die Wange zu küssen. Robin weicht zurück.

»Können wir bitte einfach gehen?« Wir setzen uns in Richtung Haltestelle in Bewegung, und erst als wir ungefähr zehn Minuten später im Bus sitzen und Robin sich ein-, zweimal umgesehen hat, als müsse sie sich vergewissern, dass sich niemand mit derselben Uniform in der Nähe befindet, ist sie bereit, meine Frage zu beantworten.

»Es war okay«, sagt sie. »Ganz okay. Der Kunsttrakt ist wirklich toll.«

»Oh, schön. Wie waren die anderen Mädchen?«

Robin stößt schnaubend die Luft durch die Nase aus und schweigt. Ich will die Frage erneut stellen, halte mich aber zurück. »Zora kommt morgen Abend. Sie will natürlich ganz genau wissen, was los ist.«

»Was los ist?«

»Na ja, warum wir so schnell hergekommen sind und ich dich auf der Ashams angemeldet habe.«

»Tja, dann kannst du es mir ja vielleicht auch gleich erklären«, sagt sie beißend und blickt aus dem Fenster. Sie ist kein kleines Mädchen mehr. Verschwunden ist das Kind von früher, obwohl sie erst zehn ist, und im grauen Gegenlicht des schwindenden Nachmittags erkenne ich in ihrem angespannten Profil schon den Teenager, zu dem sie bald wird.

Sobald wir zu Hause sind, verschwindet Robin in ihrem Zimmer und wirft die Tür zu. Ich lasse sie in Frieden. Zwei Stunden später kommt sie herunter und umarmt mich.

»Es ist schon viel wärmer im Haus. Und mein Zimmer sieht auch besser aus. Danke. Ich habe schon ein paar Sachen eingeräumt.«

Mehr Lohn brauche ich nicht; es ist mehr, als ich erwarten konnte. Bei Robins Zimmer habe ich mein Bestes gegeben. Das, in dem ich schlafe – das ehemalige Zimmer meiner Mutter – ist noch immer scheußlich, aber ich habe es noch nicht gewagt, in mein früheres Kinderzimmer hinaufzugehen. Ich ziehe es vor, auf derselben Etage wie Robin zu schlafen und jenen Geistern noch eine Weile aus dem Weg zu gehen.

»Hast du Lust auf Pizza zum Abendessen?«

Robins Freude über den Vorschlag verdrängt jede weitere Diskussion über das Haus. Den Rest des Abends plappert sie unaufhörlich über ihre alten Freundinnen und ihr Gezänk daheim. So erwachsen ist sie dann doch noch nicht.

Am nächsten Abend kommt Zora hereingestürmt, reißt mich in ihre Arme, lässt mich los und schnappt sich Robin. Schließlich wendet sie sich wieder mir zu, um mich erneut fest an sich zu drücken. Sie riecht genau wie immer – nach Zigaretten und einem Vanille-Parfum. Die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis haben das Rauchen aufgegeben, nicht jedoch Zora. Ihr Job als Rechtsberaterin im Strafrecht sei zu nervenaufreibend, um von dem Laster loszukommen, behauptet sie.

»Lasst euch anschauen«, sagt sie. »Ich kann noch gar nicht fassen, dass ihr wieder zu Hause seid.«

»Es ist … interessant, zurück zu sein.«

»Kann ich mir vorstellen«, erwidert Zora. »Schließlich wolltest du das nie. Es muss sich ja anfühlen, als sei euer komplettes Leben weggebrochen. Geht’s euch gut?«

Robin und ich nicken stumm, ehe Robin etwas murmelt und hinaushuscht. Wir hören sie die Treppe hinauf- und in ihr Zimmer laufen.

»Und Andrew? Wie geht er damit um?«

»Lass uns bitte über etwas anderes reden«, sage ich, wende mich ab und bewege mich in Richtung Küche. »Das ist vermintes Gebiet. Komm, trinken wir lieber was.«

Zora folgt mir und setzt sich an den Küchentisch. Anerkennend blickt sie sich um. »Es sieht hier schon viel besser aus als früher.«

»Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast.« Ich schenke Wein in zwei Gläser und schiebe Zora eins hin.

»Hab ich doch gern gemacht.«

»Und danke auch, dass du nicht viele Fragen gestellt hast. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, um alles zu verarbeiten.« Ich muss an das Telefonat denken, das ich nur mühsam beherrscht und bemüht sachlich mit ihr führte, nachdem die Bombe von Lydias Nachlass geplatzt war und ich von den Auflagen im Testament erfahren hatte. Kein rascher Hausverkauf, wie ich es mir erhofft hatte, stattdessen eine sich ewig hinziehende Quälerei, während wir zu entscheiden versuchten, ob wir die Bedingungen für das Erbe erfüllen oder auf das Haus verzichten wollten. Ich konnte es Zora damals nicht erzählen, denn mir fehlten schlicht die Worte, um das Ausmaß der Perfidie meiner Mutter ausdrücken zu können. Sie bitten zu müssen, ein Auge auf das Haus zu halten, fiel mir schwer genug.

»Aber jetzt erzähl erst mal«, sagt Zora nun. »Warum seid ihr wieder hier? Und warum hast du Robin ausgerechnet auf diese furchtbare Schule geschickt, die wir so verabscheut haben?«

Die Worte klingen ruppig, ihr Gesicht ist jedoch freundlich. Zoras Gesicht ist immer freundlich, offen und herzlich, und meistens lächelt sie. Nun lächelt sie jedoch nicht, im Gegenteil: Ihr Blick ist besorgt.

»Das müssen wir nicht diskutieren«, sage ich und schenke uns beiden nach.

»Und ob wir das müssen«, kontert Zora und trinkt einen großen Schluck. »Du hast Stein und Bein geschworen, dass du das niemals tun würdest.«

Ich nippe an meinem Glas. Ich habe seit gut zwei Wochen nichts mehr getrunken, und eine tröstende Wärme breitet sich in mir aus. »Ich hatte keine Wahl. Ich musste gehen, und meine Mutter hatte hier schon alles geregelt.«

»Was soll das heißen? Was hat denn deine Mutter damit zu tun? Aus dem Grab heraus kann sie dich ja wohl kaum gängeln.« Zora beginnt zu lachen. Ich stimme nicht ein. Nach einem Augenblick verstummt sie. »Lieber Himmel – ernsthaft jetzt? Sie zieht immer noch die Fäden? Wie zum Henker hat sie das denn hingekriegt?«

»Das ist ziemlich kompliziert.«

»Ich hab keine Eile.«

»Ich gebe mein Bestes«, sage ich. »Ich gebe mein Bestes, aus einer elenden Situation etwas halbwegs Erträgliches zu machen. Behalte das bitte immer im Hinterkopf, okay?«

»Okay«, sagt Zora. »Behalte ich. Jetzt schieß los.«

»Du weißt, dass sie mir den Geldhahn zugedreht hat, als ich schwanger wurde.«

Zora nickt. »Ich erinnere mich.«

»Ich habe mich wirklich bemüht, mich damit zu arrangieren. Ich dachte, sie würde sich wieder beruhigen, nachdem Robin auf der Welt war, aber sie blieb wütend auf mich. Nicht nur einmal musste ich mir anhören, dass ich mir durch Robin meine Karriere und meine Zukunft ruinieren und es noch bitter bereuen würde. Es war furchtbar. Ich konnte nicht ertragen, wie sie über ihre Enkelin gesprochen hat … Und Andrew konnte sie auch nicht ausstehen.«

»Ich erinnere mich«, wiederholt Zora.

»Tja, und als Andrew dann das Jobangebot in New York erhielt – da war es vorbei. Ich habe nie wieder mit ihr gesprochen. Bei unserem letzten Streit sagte sie, wenn ich ginge, wenn ich die Familie über meine Karriere stellen würde, dann wäre ich für sie ab sofort gestorben. Sie würde mich enterben.«

»Wow.« Zora zieht scharf die Luft ein. »Das hast du mir gar nicht erzählt. Und das gegenüber ihrer eigenen Tochter …«

»Tja, sie war nicht gerade der mütterliche Typ, nicht wahr? Immerhin war sie die Frau, die Lydia genannt werden wollte, nicht Mummy oder Mutter. Und ehrlich gesagt mochte ich nicht darüber nachdenken. Ich war auf der anderen Seite der Welt … und mit einem Erbe habe ich ohnehin nie gerechnet.« Ich komme auf die Füße und deute auf die Küche um uns herum. »Ich meine, schau es dir doch an. Du weißt, wie sie war – geiziger ging es gar nicht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es irgendwo Geld geben könnte.« Ich breche ab und trinke erneut einen Schluck.

»Aber?«

»Aber es gibt etwas. Ein bisschen wenigstens. Und das Haus.«

»Und sie hat es dir hinterlassen?«

»Nicht ganz. Das ist die Stelle, an der es kompliziert wird. Sie hat alles Robin vererbt – Vermögenswerte, Erträge, das Haus.«

»Aber das klingt doch gut, oder?«

»Nur ist es nicht so simpel«, antworte ich, »denn es wird nur unter der Bedingung wirksam, dass Robin auf die Ashams geht. Grundschule und Sekundarstufe.« Einen Moment lang erwäge ich, ihr die ganze Geschichte zu erzählen – warum ich letztendlich gezwungen war, die Bedingungen zu akzeptieren. Aber ich kann mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Noch nicht – noch ist die Angst zu präsent, die Angst jener Stunden, in denen Robin fort war und ich weder sie noch Andrew erreichen konnte.

Ich hole tief Luft, halte sie ein. Robin ist in Sicherheit. Wir beide sind in Sicherheit. Ich werde jetzt nicht darüber nachdenken. Stattdessen fahre ich fort. »Die ganze Sache ist eigentlich total krank. Alles hing letztlich davon ab, dass Robin an der Schule angenommen wird, was im Grunde so gut wie unmöglich war. Es werden nicht einfach Plätze frei; man muss seine Kinder quasi schon anmelden, noch bevor sie geboren sind, das weißt du genauso gut wie ich. Das Sekretariat hat mich bei meinem ersten Anruf praktisch ausgelacht, als ich nach einer Möglichkeit gefragt habe.«

»Hätte Lydia das nicht auch wissen müssen?«

»Oh ja. Ich denke, das war ihre Methode, ihrer Pflicht nachzukommen und uns Geld zu hinterlassen, ohne uns die Chance zu bieten, es je zu bekommen. Ein perfider Akt posthumer Gemeinheit.«

»Es sähe ihr nicht unähnlich.«

»Denke ich auch«, sage ich. »Als also unvermutet das Angebot kam … da musste ich einfach zugreifen und Robin dorthin schicken. Sonst hätten wir gar nichts gehabt.«

Eine lange Pause entsteht. Zora schüttelt den Kopf. Ich kann’s ihr nicht verdenken. »Das ist doch mittelalterlich. Kannst du nicht versuchen, die Bedingungen anzufechten?«

Beinahe muss ich über ihre entsetzte Miene lachen. »Daran habe ich auch schon gedacht. Der Notar, der ihren letzten Willen beglaubigt hat, ist gleichzeitig der Treuhänder, und er steht ganz und gar nicht dahinter. Solange Robin auf die Ashams geht, wird er das Haus für sie verwalten, und wir erhalten gewisse Bezüge, um über die Runden zu kommen, bis sie die Sekundarstufe hinter sich hat – dann gehört das Erbe ihr. Aber wenn sie vorzeitig von der Schule abgeht oder die Sekundarstufe nicht schafft, ist das Haus weg. Es wird verkauft, ohne dass wir etwas von dem Erlös erhalten. Dem Notar gefällt das auch nicht; er hat offenbar versucht, Lydia von der Idee abzubringen, und mir im Grunde gesagt, was ich tun muss, falls ich gegen ihren letzten Willen angehen will. Aber zum Glück ist das im Augenblick ja nicht nötig.«

»Weil ich jetzt in diese grässliche Schule gehe, in der niemand mit mir spricht«, sagt Robin, die eindeutig gelauscht hat und nun die Küche betritt. »Weswegen wir außerdem in diesem grässlichen Haus wohnen müssen.«

»Robin, bitte …«

»Ich hab Hunger«, sagt sie und wendet sich ab. »Haben wir irgendwas zu essen?«

Ich spare mir die Erklärung und stelle mich an den Herd, um Spaghetti zu kochen und die Sauce aufzuwärmen, die ich vorhin vorbereitet habe. Doch ich spüre Zoras Blick in meinem Rücken und weiß, dass ich ihr noch viele Antworten schuldig bin.

SECHS

Während der Mahlzeit ist Robin ein wenig umgänglicher und plaudert mit Zora über ihre Freundinnen in Amerika, verschwindet jedoch wieder nach oben, sobald wir gegessen haben. Ich stelle die Teller neben die Spüle, und Zora und ich gehen mit der Flasche Wein ins Wohnzimmer und setzen uns auf das unförmige Sofa.

»Robin scheint das alles nicht allzu gut zu verarbeiten«, bemerkt Zora, trinkt ihr Glas leer und greift nach der Flasche, um sich nachzufüllen. »Und wir sind noch nicht einmal beim Thema Andrew angelangt.«

Ich will nicht über Andrew sprechen. Weder jetzt noch irgendwann. Also schweige ich und hoffe, dass Zora den Wink begreift und es gut sein lässt.

»Es muss schwer für sie sein«, fährt sie fort und mustert mich. Ich versuche, ihrem Blick standzuhalten, wende mich aber nach ein paar Sekunden ab und schlucke gegen den Kloß in meiner Kehle an. »Und für dich auch«, fügt sie sanfter hinzu. Ja, denke ich. Ja, das ist es, unddu weißt noch nicht einmal die Hälfte. Zora fragt nicht weiter nach.

Stattdessen steht sie auf und schlendert durch den Raum. Ich folge ihr mit dem Blick, betrachte die müde Blümchentapete, die abgesplitterte Farbe. Das Regal in der Nische neben dem Kamin mit alten Fotos und Deko-Objekten.

»Was ich dich immer schon fragen wollte«, sagt Zora und deutet auf die Porzellanfiguren. »Was hat es eigentlich damit auf sich? Die sind unfassbar gruselig.« Sie nimmt eine aus dem Regal und kehrt damit zu mir zurück. Die Figur gehört zu derselben Serie wie der Nippes, der auch oben steht. Diese stellt eine lächelnde Mutter mit einem Obstkorb dar, aus dem ein kleiner Junge sich einen Apfel nimmt. Die andere, dazugehörige Figur wiederum zeigt einen Vater, der sich vorbeugt, um einem Mädchen, das ihm die Schürze an den Zipfeln hinhält, ein Bonbon anzubieten. Die Figuren sind mit zuckrigen Pastellfarben bemalt, die Gesichter so süßlich, dass einem davon übel wird.

»Meine Mutter war regelrecht vernarrt in diese Püppchen«, erkläre ich. »Früher habe ich sie geliebt, was ich jetzt nicht mehr behaupten kann. Als ich klein war, habe ich mich manchmal ins Wohnzimmer geschlichen, um mit ihnen zu spielen. Dummerweise erwischte sie mich einmal in flagranti und schrie mich an, sodass ich eine vor Schreck fallen ließ und der Kopf abbrach.«

»Oh, verdammt«, sagt Zora.

»Und ob. Der Mann war es. Wenn du genau hinsiehst, kannst du sehen, wo er geklebt worden ist.«

Zora stellt die Frauenfigur zurück und dreht die andere in den Händen. Mit dem Zeigefinger zeichnet sie die kaum sichtbare Bruchnaht nach. »Was hat sie bloß an diesen Dingern gefunden?«

»Keine Ahnung. Aber sie hatte einen seltsamen Hang zu Kitsch. Sie liebte kleine Katzen, rosa Schleifen und alles, was flauschig war. Dolores Umbridge eben.«

Sie nickt zu meiner Anspielung auf die ungeliebte Lehrerin aus Harry Potter. »Mir gefällt das Zeug jedenfalls nicht. Das alles hier. Dieses Haus sollte komplett entrümpelt und renoviert werden. Du musst die alten Erinnerungen loswerden und dir neue schaffen. Jedenfalls wenn du hierbleiben willst. Was ich für keine gute Idee halte, falls ich mich bisher noch nicht deutlich genug ausgedrückt haben sollte.«

»Doch, das hast du«, sage ich. »Aber ich habe keine große Wahl. Das einzige Einkommen, das mir momentan zur Verfügung steht, fließt nur, weil ich tue, was meine Mutter mir vorgeschrieben hat: Ich habe Robin auf die Ashams geschickt. Im Augenblick kann ich mir nichts anderes leisten. Ich muss erst wieder Fuß fassen.«

»Aber Robin ausgerechnet auf die Schule zu schicken, die wir beide nicht ausstehen konnten … wirklich, Sadie. Ich kann nur hoffen, dass du weißt, was du tust.«

Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. »Ich erkläre es dir, versprochen, und dann wirst du mich verstehen. Ich hatte wirklich keine Wahl. Aber ich bin ziemlich erschlagen heute – können wir es erst einmal dabei belassen? Glaubst du mir bitte, dass ich tue, was ich kann?«

Zora sieht mich einen Moment lang durch verengte Augen an, doch dann gibt sie nach und wechselt das Thema. »Natürlich glaube ich dir. Komm, trinken wir noch einen. Und reden über etwas Aufmunternderes. Wie sieht es mit Arbeit bei dir aus?«

Ich falle noch stärker in mich zusammen. »Wollten wir nicht über etwas Positiveres sprechen? Ich hab’s versucht. Ich war gestern in meiner alten Kanzlei, um Bescheid zu geben, dass ich zurückkommen möchte. Ich war mir sicher, dass sie zumindest Arbeit fürs Amtsgericht haben würden.«

»Aber?«

»Keine Chance. Der Kanzlei steht noch immer derselbe Anwaltsgehilfe vor – David, erinnerst du dich?«

»David? Dieser Mistkerl?«

»Er ist kein Mistkerl. Nur … altmodisch.«

»Ich kann mich gut erinnern, wie du damals über ihn gesprochen hast«, antwortet Zora. »Und ich habe inzwischen regelmäßig mit ihm zu tun; ich habe erst neulich zwei Rechtsanwälte aus der Kanzlei mit einer Betrugssache beauftragt. Und, doch, David ist definitiv ein Mistkerl. Hat er damals nicht das Theater gemacht, als du diesen Kronanwalt, der dich belästigt hat, in die Eier getreten hast? Und hat er dir nicht mehr oder weniger gesagt, du solltest dich nicht so anstellen und tun, was die etablierten Anwälte wollen, anstatt Ärger zu machen?«

Manchmal ist Zoras Gedächtnis zu gut. Diese besondere Einzelheit habe ich willentlich verdrängt. »Er hat sich damals nicht allzu gut benommen, du hast recht. Aber ich bin letztlich ja doch in die Kanzlei aufgenommen worden. Nicht, dass es mir jetzt etwas nützen würde. Ich bin zu lange raus aus der Materie, ich werde mich beim Komitee neu bewerben müssen. Aber wie es aussieht, wird erst im März darüber entschieden, wenn all die anderen Bewerbungen eingegangen sind.«

»Aber das ist ja noch Monate hin«, sagt Zora. »Hast du denn genug, um bis dahin davon leben zu können? Unterstützt Andrew dich?«

Ich blicke auf. »Das ist nicht so einfach.« Ich höre noch die zischende Stimme von vergangener Woche, die ich den ganzen Tag über zu unterdrücken versucht habe. Verschwinde, Sadie. Nimm deine Tochter und geh. Ich will euch hier nicht mehr haben. Unterstützt er mich? Nach dem, was geschehen ist, weiß ich nicht, ob ich ihn je wiedersehe. Wollen tue ich es definitiv nicht. Meine Hände zittern, und ich schiebe sie tief in meine Taschen.

»Sadie?«, fragt Zora. »Alles in Ordnung?«

Ich bemühe mich, meine Gesichtszüge zu einem Lächeln zu entspannen. »Entschuldige. Ich bin bloß müde.«

»Hör zu, ich weiß, dass du nicht fragen willst. Aber vielleicht kann ich dir etwas zuschustern. Ich schicke deiner ehemaligen Kanzlei ziemlich viele Aufträge.«

»Du hast recht«, gebe ich zurück. »Ich will nicht fragen. Du hast schon so viel getan.«

»Unfug«, sagt sie. »Ich habe ab und zu einen Blick in diesen ollen Kasten geworfen, das ist alles. Ich meine es ernst – ich überleg mir was und schaue, was bei mir auf den Schreibtisch kommt. Ich denk ja gar nicht daran, dich hier versauern zu lassen.«

»Ich brauche keine Gefälligkeiten«, sage ich.

Zora sieht mich an, und ich erwidere den Blick, doch ich bin die Erste, die die Augen abwendet. Wir wissen beide, dass eine Gefälligkeit genau das ist, was ich brauche, ob mir das nun passt oder nicht.

»Du warst verdammt gut in deinem Job«, sagt Zora. »Das ist keine Mildtätigkeit von meiner Seite. Du wirst dir den Auftrag verdienen.«

Ich schenke ihr ein Lächeln, hebe mein Glas, und der Rest des Abends verstreicht zügig.

»Ich finde es großartig, dass ihr wieder hier seid, du und Robin«, sagt sie, als sie sich schließlich erhebt, um nach Hause zu fahren. »Auch wenn euer Leben im Moment etwas durcheinandergeraten ist.« Sie drückt mich an sich. Ihr vertrauter Geruch ist tröstend. »Früher oder später kriege ich aus dir heraus, was geschehen ist. Du kannst mich nicht ewig hinhalten«, fügt sie hinzu, löst sich von mir und schüttelt mich leicht. »Was die Arbeit betrifft, melde ich mich, sobald ich kann.«

Sobald Zora im Taxi davonfährt, gehe ich hinauf. Ich schaue in Robins Zimmer, aber sie ist nicht da. Sie liegt in meinem Bett und wirkt erschreckend klein und zerbrechlich unter der dünnen Decke. Wieder verspüre ich einen scharfen Stich in der Brust.

»Alles okay, Schätzchen?«, frage ich, setze mich neben sie auf die Bettkante und lege meine Hand auf ihren schmalen Rücken.

»Glaub schon«, antwortet sie. Sie schiebt ihr Gesicht unter der Decke hervor. »Ich würde so gerne wieder nach Hause.«

Ich will etwas sagen, aber sie spricht weiter.

»Entschuldige, dass ich so sauer reagiert habe. Ich wünschte bloß, dass alles anders wäre.«

»Ich weiß. Das wünschte ich mir auch. Aber wir kriegen das hin. Das verspreche ich dir.« Ich strecke mich neben ihr aus und schlinge meinen Arm um sie. »Schläfst du hier oder gehst du wieder rüber?«

»Ich geh rüber. Ich wollte dich nur abfangen, wenn du hoch kommst.«

Sie steigt aus dem Bett und tappt in ihr eigenes Zimmer. Als sie unter die Decke geschlüpft ist, gebe ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss, bevor ich an der Tür stehen bleibe und mich umsehe. Die Farbe an den Wänden ist fleckig, der Teppich abgewetzt, aber inzwischen ist es sauber und warm. Wir kriegen das hin. Es ist noch viel zu tun, aber wir machen Fortschritte.

»Hab dich lieb«, sage ich leise zu Robin und ziehe die Tür zu. Dann kehre ich durch den Flur zurück, schlüpfe in mein eigenes Bett und schiebe die Füße an die Stelle, die noch warm von Robin ist.

SONNTAG, 6.07 UHR

Es kracht, Glas splittert. Schritte poltern die Treppe hinauf. Ein Geruch nach Schweiß und Angst liegt in der Luft, und noch ehe er durch die Tür kommt, weiß ich, dass hier etwas Furchtbares im Gang ist. Erstarrt, die Hände an meinen Seiten, blicke ich ihm entgegen, als er in drei Schritten das Zimmer durchquert, mich aus dem Sessel zerrt, mich herumschwingt. Etwas Kaltes drückt sich in meinen Nacken, seine Stimme an meinem Ohr ist harsch.

»Hau ab von hier. Oder du siehst sie nie wieder. Verschwinde endlich nach Hause.«

Ich winde mich, wehre mich gegen ihn, doch seine Arme werden länger und länger, schlingen sich um meine Beine, meine Füße. Ich komme nicht gegen ihn an, als er sich in eine Riesenschlange verwandelt, und verzweifelt werfe ich mich hin und her.

Ich wache auf und kriege kaum Luft. Ich zerre mir die Decke vom Gesicht, ringe um Atem, und mein Herz hämmert wild in meiner Brust. Alles gut. Es war nur ein Traum, es war nicht echt. Es ist nicht passiert.

Ich strampele die Laken von mir, rappele mich auf und tappe nach nebenan, um mich zu vergewissern, mich zu beruhigen. Ich bin noch nicht richtig wach, der Traum lastet schwer auf mir. Wenn ich sehe, dass sie friedlich im Bett liegt, geht es mir gleich besser.

Doch sie ist nicht da. Und obwohl mir trotz meiner Schlaftrunkenheit sofort wieder einfällt, dass sie gar nicht hier sein kann, weil sie weggefahren ist, erfasst mich dieselbe Panik wie an jenem Nachmittag, als sie zwei Stunden lang spurlos verschwunden war und ich geschworen hatte, dass ich täte, was immer nötig war, um sie in Zukunft zu schützen, wenn ich sie nur wieder zurückbekommen würde.

Einhundertzwanzig Minuten entsetzlicher Angst, und jede einzelne scheint sich ins Unendliche zu ziehen, wenn ich daran zurückdenke.