9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

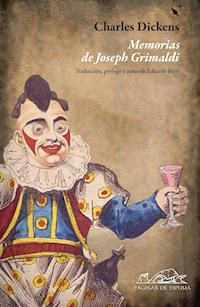

Dickens, cuando contaba con tal solo veinticinco años y todavía firmaba como Boz, recibió el encargo de escribir las memorias de Joseph Grimaldi, el famoso clown, a partir de la propia autobiografía que el payaso había dejado escrita poco antes de morir. Grimaldi fue el payaso británico más importante del siglo XIX y, por qué no, de todos los tiempos, hasta tal punto que su "nombre de guerra" ( Joey) se usa todavía en Inglaterra como sinónimo de clown. En sus casi cincuenta años de carrera, Grimaldi trabajó en teatros hoy míticos como el Sadler's Wells, el Drury Lane o el Covent Garden, por lo que su biografía ofrece también un panorama del teatro británico a comienzos de 1800. A caballo entre el documento testimonial y la novela, lo que está claro es que estas Memorias, traducidas y anotadas por el escritor Eduardo Berti, no son solo un documento excepcional de la época, sino que en ellas está esa sabia mezcla de humor y de horror y esa tendencia a la exageración que han hecho de Dickens uno de los autores más admirados de la historia de la literatura.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Charles Dickens

Memorias de Joseph Grimaldi

Charles Dickens, Memorias de Joseph Grimaldi

Primera edición digital: abril 2018

Título original: Memoirs of Joseph Grimaldi

[1.ª edición: 1838; 2.ª edición 1846]

ISBN epub: 978-84-8393-618-4

Colección Voces / Ensayo 156

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

Ilustraciones interiores: George Cruikshank, excepto J. Rogers (p. 6), John Cawse (p. 8), P. R. (p. 15) y autor desconocido (p. 70)

© De la traducción, el prólogo y las notas: Eduardo Berti, 2011

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2011

c/ Madera 3, 1.º izquierda, 28004 Madrid

Teléfono: 915 227 251

Correo electrónico: [email protected]

Un espejo de una vida

Eduardo Berti

Nacido en Clare Market (Londres), descendiente de italianos, Joseph Grimaldi fue el payaso británico más importante del siglo xix y, por qué no, de los todos tiempos, a tal punto que su «nombre de guerra» (Joey) se usa todavía en Inglaterra como sinónimo de clown. En sus casi cincuenta años de carrera, Grimaldi trabajó en teatros hoy míticos como el Sadler’s Wells, el Drury Lane o el Covent Garden, por lo que su biografía ofrece también un panorama del teatro británico a comienzos de 1800.

La vigencia de Grimaldi se comprueba una vez por año, cada primer domingo de febrero, cuando cientos de payasos, arlequines y mimos del mundo entero se dan cita en Haggerston (Hackney), más precisamente en la iglesia de Todos los Santos (All Saints), para celebrar una misa en homenaje a Joey a la que religiosamente sigue un espectáculo.

Charles Dickens tenía veinticinco años cuando recibió la misión de reescribir y mejorar la biografía del célebre clown. De allí salió la primera edición de las Memorias de Joseph Grimaldi, publicada en 1838, poco después de la muerte de Grimaldi y de la aparición de Sketches of Boz y Pickwick Papers, los dos primeros libros de Dickens.

En diciembre de 1836, Joe Grimaldi había puesto fin a una extensa autobiografía cuyo manuscrito se considera en la actualidad extraviado. El original constaba de unas cuatrocientas páginas y era, según llegó a afirmar Dickens, «demasiado voluminoso». Se cree que Grimaldi dictó todas o casi todas las páginas de esta autobiografía y que a principios de 1837, no del todo satisfecho con el resultado, convocó a un ignoto escritor llamado Thomas Egerton Wilks (1812-1854), autor de obras teatrales hoy olvidadas como Halvei the Unknown (Halvei, el desconocido, 1848), para pedirle que puliese el libro a cambio de una porción de las futuras regalías.

Grimaldi falleció casi enseguida, el 31 de mayo de 1837, pero Wilks siguió trabajando por su cuenta abreviando varios pasajes, suprimiendo otros y replanteando la perspectiva del relato, que pasó a ser narrado en tercera persona.

En septiembre u octubre de 1837, Wilks le ofreció el libro a Richard Bentley (1794-1871), un editor que se había hecho rico y famoso tras lanzar las así llamadas «Stardard Novel Series»: versiones económicas y muchas veces en un solo tomo de diversas novelas que previamente habían sido publicadas en el formato entonces usual de tres volúmenes, entre ellas obras de Jane Austen o el Frankenstein de Mary Shelley. Desde 1836, Bentley editaba una exitosa revista llamada Bentley’s Miscellany en la que ofrecía breves ensayos, crónicas, cuentos de autores en ciernes como Edgar Allan Poe, caricaturas de humoristas como John Leech, ilustraciones de George Cruikshank y novelas por entregas. El primer editor de la revista fue un tal «Boz» que ya había trabajado como periodista para The True Sun, The Mirror of Parliament y The Morning Chronicle; se llamaba en verdad Charles Dickens y su segunda novela (Oliver Twist) estaba siendo publicada por entregas en la revista de Bentley por aquel entonces.

La biografía de Grimaldi escrita por Wilks no terminó de convencer a Bentley en cuanto a su calidad, pero poseía un innegable valor comercial. De modo que Bentley compró el texto, habló con Richard Hughes (albacea y heredero de Joey) y le pidió a Boz, a la sazón su hombre de confianza en cuestiones literarias, que editara y mejorara todo lo posible el libro.

Dickens se había casado un par de años atrás con Catherine Thompson Hogarth, acababa de tener a Charles Culiford (el mayor de sus diez hijos) y aguardaba a Mary, su primera hija. Los tiempos estaban cambiando tras la ya algo lejana Revolución francesa y tras la cercana muerte del rey Guillermo IV, en junio de 1837. Gobernaba la reina Victoria e Inglaterra ingresaba, sin sospecharlo, en uno de sus periodos más trascendentes: la era victoriana.

En plena escritura y publicación por entregas de Oliver Twist, Dickens había sufrido el duro impacto de la muerte de Mary Hogarth, hermana de su esposa a la que quería como una hermana propia. Esto causó que interrumpiera durante un tiempo sus labores, pero no atentó contra su cada vez más creciente popularidad.

Ya fuera porque prefería concentrarse en la obra que sería la sucesora de Oliver Twist(Nicholas Nickleby) o porque deseaba negociar un buen dinero a cambio de esta labor que en primera instancia no despertó su entusiasmo, lo cierto es que Dickens le dijo primero que no a Bentley y, enseguida, en una carta fechada el 30 de octubre de 1837, dijo que había releído el texto («está todo muy mal hecho») y que se hallaba «dispuesto a acceder» a cambio de trescientas libras, suma más que considerable en aquellos tiempos en los que el salario mensual de Dickens como editor de Bentley’s Miscellany era de cuarenta libras.

El contrato fue firmado en noviembre de 1837 y Dickens entregó el trabajo en enero de 1838. Tamaña celeridad no sorprende en el caso de un escritor que, al decir de Chesterton, «trabajaba como una fábrica». Tamaña celeridad fue posible, al mismo tiempo, porque el libre e inquietante realismo dickensiano desdeñaba la «documentación» rigurosa y se guiaba ante todo por la intuición inventiva y por la experiencia, pero también porque la infancia del payaso no era muy ajena a la suya. Al igual que Grimaldi, Dickens fue un niño prodigio lleno de ambición y talento que se educó por su cuenta; en su caso, primero en la calle y luego fugazmente en una escuela, al revés que la mayoría.

Según cuenta John Forster en The life of Charles Dickens, el novelista dictó buena parte del libro acerca de Grimaldi (al igual que el propio Joe en su momento) y el encargado de volcar todo por escrito no fue otro que su padre John (1786-1851), que necesitaba dinero tras haber pasado algunas temporadas en prisión y que años más tarde, en la novela David Copperfield –para muchos la obra maestra dickensiana–, sería inmortalizado bajo el nombre de Wilkins Micawber.

«Aunque Forster puede estar en lo cierto al afirmar que Dickens “no escribió de su puño y letra una sola línea de esta biografía”, esto no significa en absoluto que el texto fuera obra de su padre, como algunos infirieron erróneamente», ha señalado Richard Findlater, autor de Grimaldi: King of Clowns (1955) y de varios estudios sobre Dickens y Grimaldi. En una carta enviada a un médico conocido de Joey (el doctor Wilson), Dickens expresa que su labor consistió en «editar el relato de otro» y en «narrar varias de las historias a mi manera». En efecto, es fácil advertir no sólo los «abundantes toques dickensianos que hay en la prosa», según señala Findlater, sino también hasta qué punto la estructura episódica de las Memorias se parece a las primeras obras de Dickens, llenas de coloridas peripecias y de imborrables personajes secundarios. Herederos de la desmesura humorístico-picaresca de Tobias Smollet (Humphrey Clinker), Daniel Defoe (Moll Flanders) y sobre todo de Henry Fielding (Tom Jones, Joseph Andrews), los libros de Dickens sobresalen por sus criaturas y por la secuencia de situaciones variopintas más que por la «unidad» que fundara en la novela británica la obra de Samuel Richardson.

Es fácil, como hemos dicho, advertir cómo aparecen aquí y allá toques y temas característicos de Dickens: la obsesión por el dinero (propia de la época, basta leer a su contemporáneo Balzac), el submundo del delito que en varios episodios ronda o amenaza a Joey, la sabia mezcla dickensiana de humor y de horror y su tendencia a la exageración, apuntada por Chesterton en su clásico y luminoso ensayo biográfico donde define al autor de Casa desolada como «un mitologista más que un novelista», un hombre incapaz de crear personajes monótonos o intrascendentes, un escritor genuinamente popular no porque escribía lo que la gente quería, sino porque «quería lo que la gente quería».

El texto final de las Memorias de Joseph Grimaldi, adjudicado a Boz, no fue publicado por entregas en la revista y salió a la venta en febrero de 1838 en forma de libro. En las primeras semanas se vendieron setecientos ejemplares, para gran dicha de Bentley y de Dickens, y llegaron a la editorial (cuenta Forster) más de treinta cartas elogiosas.

Findlater cree que Dickens no llegó a presenciar ninguna actuación de Grimaldi, aun cuando el novelista comentó cierta vez que había visto actuar a Joey «en los remotos tiempos de 1823». Es posible que Dickens dijera esto último para defenderse de quienes objetaban su autoridad para editar las memorias de un payaso que no había visto actuar. A sabiendas de esto, Dickens llegó a argüir que Lord Braybrooke tampoco había conocido a Samuel Pepys, cuyo diario editó siglos después de la muerte de este. Y poco después, en un artículo publicado en la Bentley’sMiscellany bajo el título de «A chapter on clowns», un tal Willliam J. Thoms fue más lejos al afirmar que «lo que Boswell había hecho por Samuel Johnson, Boz lo ha hecho por Grimaldi».

Sí existen pruebas, en cambio, de que Dickens se había referido brevemente a Grimaldi en un texto recogido en la misma revista de Bentley. Afirma allí, entre otras cosas, que una pantomima es «un espejo de la vida». Un espejo exagerado, claro está, como habría dicho Chesterton para quien lo hiperbólico era inseparable del mejor arte dickensiano.

Bibliografía básica

G. K. Chesterton, Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens, Londres, J. M. Dent & Sons, 1911.

Henry Downes Miles, The Life of Joseph Grimaldi (with anecdotes of his contemporaries), Londres, Charles Harris, 1838.

Richard Findlater, Grimaldi: King of Clowns, Londres, MacGibbon & Kee, 1955 (reeditado como: Richard Findlater, Joe Grimaldi, his life and theatre, Cambridge, Cambridge University Press, 1978).

John Forster, The Life of Charles Dickens, Londres, Chapman and Hall, 1872.

Andrew McConnell Stott, The Pantomime Life of Joseph Grimaldi, Londres, Cannongate Books, 2009.

Giles Neville, Incidents in the Life of Joseph Grimaldi, Londres, Jonathan Cape, 1980.

Capítulo I

El abuelo paterno de Joseph Grimaldi era bien conocido por el público francés e italiano como un eminente bailarín, pues poseía un extraordinario grado de fortaleza física y agilidad, dos cualidades que, desarrolladas por el constante ejercicio de su arte, le valieron el apodo de «Iron Legs», es decir «Piernas de acero». En su History of the Stage, Dibdin1 relata varias anécdotas de sus proezas, muchas de ellas conocidas aun cuando su veracidad pueda ser puesta más o menos en duda de acuerdo con los testimonios de su nieto. La más famosa de estas anécdotas, no obstante, es totalmente cierta. Una noche, al saltar en medio de una actuación, puede que entusiasmado por la augusta presencia del embajador de Turquía, que ocupaba con su comitiva un palco de proscenio, el abuelo de Grimaldi rompió una de las arañas de luces y un colgante de cristal impactó con cierta violencia contra el rostro del ya mencionado embajador. Ultrajada a raíz del accidente la dignidad de tan alto personaje, se presentó una protesta formal y la Corte de Justicia de Francia conminó severamente a «Piernas de acero» a presentar una disculpa. La presentó convenientemente, lo cual convenció a la Corte y a la gente, es decir, a todo el mundo excepto al exaltado caballero a quien había ofendido. El caso concluyó con la aparición de un poema satírico2:

¡Salud, Piernas de acero! Par inmortal

Ágil, firme e incomparable

Que roza la superficie de la tierra o salta por los aires

Sin temor y procurando llegar lo más alto

¡Gloria de Paris! Camarada de hazañas

¡Valiente par de piernas! Que nada te haga daño;

Desparrama a voluntad nuestras arañas

Y pellizca la nariz de Turquía.

Que el enemigo presuntuoso

No osará alcanzar estas costas

Porque sus hombres pronto sabrán

Que nos protege Piernas de acero.

Este episodio ocurrió en un teatro francés.

El primer Grimaldi que apareció en Inglaterra fue el padre del protagonista de estas memorias y el hijo de «Piernas de acero». Se lo nombró dentista de la reina Charlotte y llegó con ese puesto a Inglaterra en 1760; había nacido en Génova y, mucho antes de arribar al país, ya había alcanzado una considerable reputación profesional. No contamos con demasiados ejemplos de unión entre dos profesiones tan disímiles como la de dentista y la de maestro de baile; Grimaldi, aunque dotado de buen gusto para ambas tareas, manifestaba una marcada preferencia por este último oficio, en detrimento del primero, así que a poco de llegar a Inglaterra renunció a su empleo con la reina y se consagró a dar clases de danza y esgrima, si bien de vez en cuando los alumnos atestiguaban su habilidad en la antigua profesión. En aquellos tiempos de minué y de cotillón, los bailes privados eran un asunto más serio e importante que hoy en día, y las camadas más jóvenes de la nobleza y la aristocracia solicitaban constantemente los servicios del señor Grimaldi. En muchas imprecisas biografías de nuestro Grimaldi se ha afirmado que su padre perdió el empleo en la corte como consecuencia de su grosera forma de actuar o de su falta de respeto hacia el rey, una acusación que su hijo siempre se tomó muy a pecho y que el permanente apoyo público del rey y de la reina, en múltiples ocasiones, desmintió con creces.

Como la nueva carrera le proporcionaba un enorme éxito, el padre de Grimaldi fue nombrado profesor de danza en el viejo teatro de Drury Lane y también en el Sadler’s Wells, labor que combinó con el puesto de primo buffo o cómico estrella. No tardó en convertirse en el gran favorito del público y de los monarcas, quienes tomaron la costumbre de encargar casi todas las semanas una nueva pantomima en la que Grimaldi debía ser el héroe. Tenía el señor Grimaldi la reputación de ser un hombre muy honrado y caritativo, que jamás hacía oídos sordos a las súplicas de los desventurados y que, por el contrario, trataba de ayudar con todos los medios que tenía a su alcance a las muchas personas desvalidas o desdichadas que a él recurrían. A esto debe añadirse algo que su hijo siempre mencionó con orgullo: que jamás se lo vio ebrio, hecho bastante inusual en aquellos tiempos en que no pocos hombres de más alto rango profesional se habrían aprovechado de la situación para beber con abundancia.

Parece que el padre de Grimaldi fue un sujeto muy excéntrico y singular. Una vez, adquirió en Lambeth una pequeña parcela de tierra que estaba en parte dispuesta como un huerto; tomó posesión de ella durante un invierno inclemente, pero tenía tal impaciencia por ver cómo luciría el jardín en flor que, incapaz de esperar la llegada gradual de la primavera y el verano, mandó que decoraran el huerto con gran cantidad de flores artificiales, lo que provocó que las ramas de todos los árboles se combaran bajo el peso de un lujurioso follaje y de toda clase de frutas, desde luego también artificiales.

Otro rasgo singular del señor Grimaldi era el impreciso y profundo terror que sentía por el día catorce de cada mes. Cada vez que se avecinaba esta fecha, se ponía nervioso e inquieto, pero en cuanto pasaba el día catorce volvía a ser el de siempre y exclamaba en su mal inglés: «¡Ah! ¡Por otro mese toy a salvo!». Si a esta circunstancia no la hubiese acompañado una extraordinaria coincidencia, no habría merecido la pena mencionarla: lo asombroso es que el señor Grimaldi murió, en efecto, el día catorce de un mes de mayo y que también había nacido, había sido bautizado y había contraído matrimonio un día catorce. Se cuentan varias anécdotas similares acerca de Enrique IV y otros personajes históricos; este caso es indudablemente cierto y puede añadirse a la lista de azares y presentimientos, o como quiera llamarla el lector.

Estos no son, sin embargo, los únicos rasgos singulares del padre. Era dueño de una sensibilidad mórbida y melancólica. Sentía un horror poco menos que indescriptible ante la muerte. Tenía la costumbre de pasear horas y horas por los cementerios y, al tiempo que caminaba entre las tumbas, especulaba sobre las enfermedades que habrían truncado la existencia de sus ocupantes. Los imaginaba en sus lechos mortales y se preguntaba cuántos de ellos habrían sido enterrados vivos por culpa de un ataque o un trance, una posibilidad que le causaba escalofríos y lo obsesionó toda la vida. Tanto miedo le tenía a esto último que en su testamento dejó precisas instrucciones para que, antes de que inhumaran el ataúd, le seccionaran la cabeza; así pues, llegado el momento, la operación se efectuó en presencia de varias personas.

Puesto que la muerte lo obsesionó tanto en su vejez, inspirándole horribles ideas (a tal punto que casi nunca estaba ausente de sus pensamientos, ni siquiera en sus ratos de ocio), resulta curioso que él la hubiese escogido años atrás como tema central para una de sus pantomimas más famosas. Entre muchos otros hallazgos escénicos, Grimaldi padre inventó el archiconocido sketch del esqueleto y el payaso, que llegó a ser entonces muy popular y que aún se sigue representando. Si es verdad que el hipocondríaco es más proclive a reírse de las cosas que lo atormentan o atemorizan en privado, así como un hombre que cree en las apariciones de los fantasmas suele ser el primero en expresar su incredulidad, la mente de Grimaldi estaba a tal punto colmada de ideas macabras que incluso sus momentos de felicidad tenían un tinte de espanto, mientras que su comicidad apuntaba a temas grotescos como las tumbas o los osarios.

En los tiempos de los motines provocados por Lord George Gordon3, cuando la gente inscribía en sus puertas «Aquí no hay papistas» para proteger sus viviendas de la furia de la muchedumbre, el padre Grimaldi tuvo la precaución de pintar «Aquí no hay ninguna clase de religión», con el objeto de tomar distancia de ambos bandos y evitar toda posibilidad de ofender a unos y a otros con cualquier tipo de creencia. Esta leyenda cubrió, en letras mayúsculas, la fachada de su casa en la calle Little Russel. La idea fue exitosa y nadie atacó la casa, tal vez a causa de la broma que subyacía en el lema o tal vez porque los alborotadores no pasaron por esa parte de la ciudad.

El 18 de diciembre de 1779, año de la muerte de Garrick4, el «viejo Joe» nació en la calle Stanhope, en Clare Market5, una zona de Londres que, tal como ocurre en la actualidad, la gente del espectáculo frecuentaba mucho debido a la proximidad de los teatros. En el momento de su nacimiento, su excéntrico padre tenía más de sesenta años de edad. Veinticinco meses después vino al mundo otro hijo: el único hermano de Joseph. En cualquier caso, Joe pronto fue productivo para su padre, puesto que al cumplir un año y once meses este lo subió al escenario del viejo teatro Drury Lane, donde dio su primera voltereta e hizo su primera reverencia al público6. La obra en que pudo desplegar su precocidad fue una pantomima inspirada en el famoso Robinson Crusoe. El padre encarnaba al marinero y el hijo hacía el papel de un pequeño payaso. El éxito del niño fue absoluto; el teatro lo contrató de inmediato, pasó a cobrar el maravilloso salario de quince chelines semanales y, año tras año, se le adjudicaron nuevos roles cada vez más importantes. Pronto se convirtió en alguien muy querido delante y detrás del telón; no tardó en recibir en los camerinos el apodo de «talentoso pequeño Joe» y el diminutivo de Joe perduró hasta el fin de sus días.

En 1782, Grimaldi apareció por vez primera en el Sadler’s Wells, representando el arduo papel de un mono, y tuvo la suerte de suscitar tanta aprobación como la que previamente había conseguido con su rol de payaso en el Drury Lane. De inmediato se convirtió en un miembro estable de este teatro, como ya había ocurrido en el otro, y allí permaneció (con la excepción de una sola temporada) hasta el fin de su vida profesional, cuarenta y nueve años después. Ahora que había firmado dos compromisos –o, mejor dicho, ahora que su padre había firmado dos compromisos en su nombre–, los cuales lo obligaban a presentarse en dos teatros prácticamente a la misma hora, dio inicio su carrera artística. Si aquello era penoso para una persona adulta, mucho más lo era para un niño. Y si bien podría objetarse que Joe Grimaldi recibió siempre salarios muy elevados, el arduo trabajo físico y moral que se vio obligado a cumplir a lo largo de su existencia fue igualmente considerable. Los jóvenes que rondan teatros como los de Sadler’s Wells, Astley o Surrey, así como las salas privadas, deseosos de embarcarse en la carrera actoral porque es «tarea sencilla», no se figuran los pesares y las privaciones que hay en la vida de casi todos los actores.

Hemos señalado ya que el padre de Grimaldi era un individuo excéntrico; tal parece que fue especialmente puntilloso y bastante desagradable en la educación de su hijo. El niño, que había aprendido a efectuar cientos de trucos fantásticos, imitaba con facilidad a un payaso, a un mono o a cualquier otra criatura grotesca o ridícula, tanto debajo como encima de las tablas, y cuando lo incitaban los asiduos ocupantes de los camerinos, acostumbraba a dar saltos y piruetas para entretener tanto a estos como al público. Por supuesto, todo ocurría escrupulosamente lejos de las miradas del padre, quien, siempre que por azar pescaba al niño haciendo cualquier travesura, le aplicaba idéntico castigo: una sonora paliza que terminaba con el pequeño agarrado de los pelos y volando hacia un rincón donde el padre, con semblante severo y voz atemorizadora, le ordenaba «non te muevas, es tu responsabilidad». Sin embargo, Joe no acataba y, tan pronto como el padre desaparecía, también desaparecían los gritos y los llantos del hijo que, haciendo gala de un sinnúmero de guiños y sonrisas que más tarde se volverían populares, reiniciaba con mayor ímpetu su pantomima. Nada ni nadie podía detenerlo, salvo el grito de «¡Joe, Joe! ¡Allí viene tu padre!», ante el cual él regresaba de inmediato al rincón y se echaba otra vez a llorar como si nunca hubiese dejado de hacerlo.

Con el correr del tiempo esto se volvió una diversión habitual y, más allá de que el padre se acercara realmente o no, la gente daba el grito de alerta por el mero gusto de ver cómo Joe corría de nuevo a su rincón. El niño entendió esto muy pronto y, como a menudo confundía las genuinas advertencias con las bromas que le jugaban, pasó a recibir más castigos y reprimendas que antes de quien describe en el manuscrito de sus memorias como un «severo pero excelente padre». En muchas de estas ocasiones, Joe se encontraba ataviado de pequeño payaso, su papel predilecto en Robinson Crusoe. Solía pintarse la cara a imagen y semejanza de la de su padre, lo que según parece volvía más hilarante la escena. El anciano caballero lo llevaba al camerino y lo dejaba en su rincón después de darle estrictas órdenes de no moverse de allí, so pena de ser castigado.

El conde de Derby, que a la sazón frecuentaba el camerino, apareció un buen día y, al ver a ese niñito cuyo aspecto solitario contrastaba sobremanera con sus atuendos y su maquillaje, le dirigió la palabra:

–Hola, chiquillo. ¡Ven aquí!

Joe le devolvió una mueca muy extraña, pero no se movió de su rincón. El conde rompió a reír y miró a su alrededor en busca de una explicación para la actitud del niño.

–No osa moverse –le explicó Miss Farren, a quien el conde quería mucho y con quien terminó casado–. Su padre lo castiga si se mueve.

–¿En serio? –inquirió el conde. Tras lo cual, en guisa de confirmación, Joe hizo otra morisqueta aún más extravagante que la anterior.

–Sospecho –dijo el conde, al cabo de una risotada– que este niño no teme a su padre tanto como parece. A ver, señor, ¡venga aquí!

Mientras así llamaba al niño, el conde mostró media corona y Joe, que conocía a la perfección el valor del dinero, se aproximó entre ademanes dignos de una pantomima y le arrebató en el acto la moneda. No había regresado a su rincón cuando el conde lo agarró del brazo.

–¡Espera, Joe! Te daré otra media corona si te quitas la peluca y la arrojas al fuego.

Dicho y hecho. La peluca fue a dar al fuego; hubo un rugido de risas; el niño corría y brincaba por el lugar con media corona en cada mano. Pero el conde, alarmado por las posibles consecuencias que esto podría traerle al niño, decidió rescatar la peluca del fuego con ayuda de un atizador. Fue entonces cuando irrumpió en los camerinos el padre de Joe, vestido de «marinero náufrago». Por fortuna para Joe, el conde de Derby se interpuso de inmediato entre padre e hijo; de lo contrario, es muy probable que este último hubiese matado a su hijo en presencia de todo el mundo, previniendo así cualquier posibilidad de que lo enterraran vivo alguna vez.

El asunto concluyó con una severa paliza que hizo llorar de amargura al niño. Las lágrimas que corrieron por su rostro, cubierto de una gruesa capa de pintura «de dos centímetros de espesor», transformaron tanto su aspecto que Joe ya no parecía ni un pequeño payaso ni un pequeño ser humano. De inmediato, lo llamaron a subir al escenario. Su padre, en pleno rapto de ira, no advirtió el estado en que su hijo subía a actuar, no hasta oír como el público estallaba de risa. Entonces, aún más furioso, Grimaldi padre alzó a Joe y le propinó otra tunda, que hizo vociferar al niño. El público interpretó esto como una broma genial y los periódicos del día siguiente afirmaron que era maravilloso ver actuar a un niño con tanta naturalidad, algo que hacía honor al talento de su padre como docente.

Este episodio ilustra bien ciertos misterios de la vida de los actores. Una sonrisa en los labios o unas lágrimas en los ojos, una nota de dicha en la voz o una sensación de pena en el corazón suelen suscitar, una y otra vez, las mismas cataratas de risas y de aplausos. Los personajes de aspecto famélico suelen mover casi invariablemente a risa; el público ya ha cenado.

La porción más amarga del castigo que sufrió el niño fue que el impIadoso padre le quitó los cinco chelines y los guardó en un bolsillo, quizá porque era él quien cobraba el salario de su hijo y, de este modo, las cosas permanecían «en su lógica concatenación», como decía el adiestrador de osos de Goldsmith. A partir de este hecho, cada vez que veía a Joe, el conde de Derby le regalaba media corona; el niño tuvo sobradas razones que lamentar cuando su protector contrajo matrimonio con Miss Farren7 y despareció de los camerinos.

Grimaldi se volvió muy popular en el Sadler’s Wells con la misma rapidez que en el Drury Lane. El actor King8, que a un mismo tiempo era el principal accionista del primero de estos teatros y el director de actores del segundo, cuidaba mucho al pequeño Joe y cada tanto le obsequiaba una guinea para que se comprase un caballito mecedor, una carretilla o algún que otro juguete.

Mientras interpretaba su primera obra en el Sadler’s Wells, Grimaldi sufrió su primer e importante percance como payaso. Este percance, de no haber sido por la buena suerte que lo asistía en tales ocasiones, podría haberle impedido retomar su carrera actoral. Interpretaba Joe en dicha obra el papel de un mono que acompañaba a un payaso (su padre). En una de las escenas, el payaso lo paseaba amarrado a una cadena que llevaba en la cintura y que permitía que el mono girase velozmente a su alrededor. Una noche, mientras se representaba este acto, la cadena se rompió y Joe salió despedido a una distancia muy considerable, aunque tuvo la fortuna de no hacerse mucho daño porque cayó por milagro en brazos de un anciano que se hallaba en el patio de butacas y que observaba el espectáculo con vivo interés.

Entre las muchas personas que trataron con gran bondad a Joe en los primeros pasos de su carrera destacan el señor y la señora Redigé9, famosos acróbatas que hacían equilibrio en una soga y a quienes por entonces el mundo teatral apodaba, respectivamente, Le Petit Diable (El pequeño diablo) y La Belle Espagnole (La bella española). Los Redigé solían darle una guinea para que se comprara golosinas. Su padre fatalmente confiscaba la moneda y la ponía dentro de una caja que tenía grabado el nombre de Joe y que cerraba con llave, con gran cuidado. Dicha llave se la entregaba a su hijo mientras le explicaba en su pésimo inglés:

–Presta atenzione, Joe. Cuando io muera, esta será tu fortuna…

A la postre, sin embargo, Joe perdió la caja y la fortuna que esta encerraba.

Como Grimaldi tenía ahora unos cuatro meses libres al año, ya que la pantomima navideña en el Drury Lane raras veces duraba más que un mes, y como el Sadler’s Wells nunca reabría sus puertas hasta llegada la Pascua, durante este periodo enviaron al pequeño Joe a Putney, a un instituto dirigido por un tal señor Ford cuya bondad Joe siempre recordaba con suma gratitud. En la escuela de Ford, Grimaldi conoció a otros alumnos que tiempo después se consagraron al negocio del espectáculo, entre ellos el futuro señor Henry Harris del teatro Covent Garden. No nos consta, ahora bien, que ninguno de estos compañeros de escuela se haya convertido en actor cómico; aunque, considerando el sentido del humor y la vivacidad de Joe, sorprende que todos ellos no se volcaran en la adultez a la pantomima.

En la Navidad de 1782, Grimaldi apareció por segunda vez en el Drury Lane, en una pantomima titulada Harlequin Junior, The Magic Cestus (El pequeño arlequín y la cesta mágica), donde encarnaba a un demonio que un mago envía para contrarrestar los poderes de cierto arlequín. Este papel, tal como el precedente, le valió grandes aplausos y a partir de aquel entonces su reputación, ya consolidada, no hizo más que aumentar con creces. En la Pascua siguiente volvió a hacer de mono en el Sadler’s Wells, pero la obra dejó de representarse al finalizar el mes y Joe no tuvo nada que hacer por el resto de la temporada.

En la Navidad de 1783 se presentó de nuevo en el Drury Lane, ahora en una pantomima titulada Hurly Burly. En esta pieza Grimaldi no solo debía interpretar a un mono, sino también a un gato, lo que suscitó un nuevo accidente del que se repuso tan deprisa que indujo a todos a pensar que, identificado por completo con su personaje felino, Joe disponía de siete vidas. El traje que usaba en esta pieza, cosido y ajustado por la espalda, había sido confeccionado con semejante torpeza que Joe no lograba ver bien y mientras corría por el escenario cayó en un escotillón que habían dejado abierto para que representara un pozo; la caída, de una altura de más de once metros, le produjo una fractura de clavícula y diversas contusiones en el cuerpo. Lo trasladaron de inmediato a su hogar y lo dejaron al cuidado de un médico, pero tardó en recuperarse, no reapareció esa temporada en el Drury Lane y solo al llegar la Pascua actuó, como era su costumbre, en el Sadler’s Wells.

En el verano de aquel año Joe obtuvo un permiso especial parar pasar algunos domingos en casa de su abuelo materno, quien, según cuenta él, «residía en la calle Newton, en Holborn, era carnicero a cargo de un matadero en Bloomsbury, le iba muy bien en los negocios y murió con más de sesenta años de edad». En casa de este abuelo lo recibían con grandes honores. Tanto lo mimaban y tanto toleraban sus caprichos, que el niño aguardaba cada visita con suma ilusión. En cuanto al padre, estaba ansioso de que Joe hiciera a la familia todos los honores debidos, de manera que, tras grandes charlas y consultas con un sastre, atavió al «pequeño payaso» de modo muy singular para una de estas visitas dominicales: en el torso llevaba una chaqueta verde bordada con tantas flores artificiales como las que su padre había dispuesto en aquel jardín de Lambeth; bajo la chaqueta resplandecía un chaleco de satén de inmaculada blancura; más abajo, un par de pantalones bombachos de paño verde, abundantemente adornados. Envolvieron sus piernas con calcetines blancos de seda, y sus pies con unos zapatos dotados de unas brillosas hebillas de estrás, idénticas a otras dos que refulgían a la altura de sus rodillas. Llevaba asimismo una camisa de encaje, una corbata y una pechera fruncida, un sombrero de tres picos en la cabeza, un diminuto reloj de bolsillo con diamantes –de fantasía, suponemos– y un pequeño bastón en la mano, el cual mecía de un lado a otro como suelen hacerlo los payasos en la actualidad.

Antes de que Joe partiera, su padre lo inspeccionó y expresó con alegría su completa aprobación. Entonces, tras besar alborozado a su hijo, le pidió la llave de la «caja de la fortuna». La llavecita estaba en el fondo de uno de los bolsillos del pantalón bombacho. El anciano caballero retiró una guinea de la caja, la metió en un bolsillo del niño y dijo:

–Alora sí, eres un caballero. O algo aún más importante… Perque tienes una guinea en el bolsillo.

El padre cerró la caja. La llave volvió a manos del dueño de la «fortuna» y Joe se marchó, no sin antes recibir la estricta orden de no regresar más tarde de las ocho de la noche. El padre no permitió que nadie acompañara a Joe, pues ahora el niño era un caballero capaz de cuidarse solo, así que Joe hizo a pie el trayecto desde la calle Little Russel hasta el Drury Lane y de allí a la calle Newton, en Holborn.

Su aspecto despertó mucha curiosidad en la calle, tal como la habría despertado cualquier otro niño solo así vestido; claro que, en este caso, Joe era un personaje público y el asombro fue mayor.

–¡Hola! –exclamó un niño–. ¡Aquí está el pequeño Joe!

–¡Vaya! –dijo otro–. ¡Es el mono!

Un tercer niño pensó que era «el oso vestido de gala para un baile»; un cuarto niño sugirió que podía ser «el gato, que va a alguna fiesta», mientras que unos paseantes más reservados no pudieron contener las carcajadas y murmuraron cuán ridículo era dejar en la calle a un niñito así ataviado. Pese a todo, Joe prosiguió su caminata al tiempo que hacía singulares morisquetas, hasta que se topó con una mujer de aspecto miserable que se hallaba tendida en la acera y cuyo aspecto enfermizo e indigente había hecho que una multitud se apiñara en torno a ella. El niño se detuvo, como todo el mundo, y apenas oyó el desgraciado relato de la mujer se conmovió, metió una mano hasta el fondo del bolsillo, extrajo al fin su guinea, la única moneda que tenía, y la depositó en la mano de la mujer. Tras esto reanudó la marcha, más majestuosamente que antes.

La muchedumbre se había sorprendido al ver la chaqueta bordada, los pantalones bombachos, el chaleco de satén y el sombrero de tres picos, pero en cuanto comprendió que el pequeño propietario de todos estos ornamentos era quien le había dado una guinea a la pobre mujer, más gente aún se congregó en torno a Joe y empezó a aclamarlo. El niño, para nada intimidado, miró al gentío y siguió andando muy resuelto. A sus espaldas iba formándose un tren de una o dos calles de largo, y así fue hasta que Joe se cruzó por azar con un amigo de su padre, el que, apenas vio cuánta gente seguía al niño, lo alzó en brazos y, a pesar de unas pocas patadas y protestas de este, lo llevó a la casa de su abuelo donde pasó el día entero con sus ropas centelleantes, para satisfacción de todas las partes interesadas.

Cuando Joe regresó a su casa por la noche, sano y salvo, su padre consultó el reloj para cerciorarse de la puntualidad, le dio un beso y lo felicitó por su obediencia. Luego examinó sus ropas, descubrió con regocijo que los atuendos no habían sufrido ningún daño y, para concluir, le pidió la guinea y la llave de la «caja de la fortuna». Joe casi había olvidado su aventura de la mañana, pero después de hurgar en sus bolsillos y de no hallar la guinea, se acordó de lo ocurrido y, de rodillas, confesó todo e imploró perdón.

Su padre estaba perplejo; él también solía dar limosnas y no podía regañar a su hijo por hacer lo mismo.

–Te castigaré –se limitó a decir, pero tan solo lo mandó a la cama.

Entre las excentricidades del anciano caballero, una de ellas –que, por cierto, no era la más agradable– consistía en cumplir al pie de la letra cada una de sus promesas y amenazas. De suerte que, si en este caso había prometido castigar a Joe, no lo olvidaría por más que dejase pasar el tiempo. El procedimiento era inquietante porque duplicaba, triplicaba o hasta cuadruplicaba el castigo, ya que hacía sufrir por anticipado a la pobre víctima la certeza de que, tarde o temprano, se haría efectiva la punición. Cuatro o cinco meses después de este episodio, pese a que el hijo no le había dado nuevas razones para enfurecerse, el padre convocó a Joe y le anunció de improviso que iba a darle un escarmiento. El niño lloró lastimosamente y preguntó con un hilo de voz:

–¿Por qué, padre?

–¿Recuerdas la guinea? –repuso el señor Grimaldi, y le propinó un bastonazo que Joe no olvidó jamás.

Por entonces la familia Grimaldi consistía en el padre, la madre, Joe, su único hermano John Baptist, tres o cuatro criadas y un hombre de color que hacía las veces de lacayo y recibía el apodo de «Black Sam». El padre de Joe era sumamente hospitalario; muy raras veces cenaba solo y, en fechas especiales, por ejemplo en vísperas de Navidad, daba un gran banquete en el que desplegaba su magnífica vajilla, así como diversas joyas de gran valor, con el objeto de causar la admiración de las visitas. Una Nochebuena en que el salón comedor estaba suntuosamente preparado, los dos niños, en compañía de Black Sam, ingresaron y se pusieron a elogiar el aspecto del lugar.

–¡Ah! –dijo Sam, en reacción a algún comentario vertido por los hermanos–. Cuando el señor muera, todas estas cosas tan distinguidas serán de ustedes dos.

El comentario impactó a los niños, en especial a John, el menor, quien era muy pequeño y, probablemente por ello, pensaba menos que su hermano en la muerte. Sin reserva ni diplomacia, el hermano menor exclamó que sería muy feliz si todas esas cosas distinguidas le pertenecieran.

No se habló más del asunto. Black Sam retomó sus tareas, los niños se pusieron a jugar y nadie volvió a pensar en ello con excepción del mismísimo padre, que había pasado junto a la puerta en el momento exacto en que Black Sam hacía estos comentarios y había oído todo a las claras. El padre reflexionó unos días acerca de este asunto y tomó una singular resolución con el fin de averiguar el verdadero grado de afecto de sus hijos: fingir que había muerto. Para ello se recostó en el salón y se cubrió con una sábana, dispuso apagar las luces del recinto y cerrar las ventanas, y pidió que se cumplieran las ceremonias que usualmente acompañan a la muerte. Los sirvientes cumplieron sus instrucciones y, debidamente aleccionados, informaron con gran cautela a los dos niños que su padre había fallecido de pronto. Después los llevaron a la habitación donde yacía el padre, para que este pudiera escuchar cómo daban rienda suelta a sus verdaderos sentimientos.

En cuanto Joe entró en aquella penumbrosa habitación, se vio asaltado por complejas sensaciones, pero al fin tuvo la convicción de que su padre en realidad no estaba muerto. Una suma de factores lo condujo a esta conclusión, entre ellos que últimamente su padre había exhibido una salud de hierro, y al fin notó, observando las sábanas pese a la mirada de Black Sam, que su difunto padre respiraba. Así pues, Joe abandonó la conducta que había adoptado hasta entonces y, mientras daba unos gritos de locura y de dolor, se arrojó al suelo y rodó en medio de lo que parecía un arrebato de desesperación.

Sin la experiencia de su hermano, John Baptist fue menos astuto y como no veía en la muerte de su padre nada excepto la inmediata posesión de la hermosa vajilla del salón comedor, se consagró a dar saltos por la habitación mientras canturreaba fragmentos de canciones y exclamaba, chasqueando los dedos, que la noticia lo había puesto feliz.

–¡Qué niño más cruel! –dijo Joe, entre apasionados sollozos–. ¿No sentías ninguna clase de amor por tu querido padre? Ay, ¡no sabes lo que daría por verlo nuevamente vivo!

–¡No te preocupes por eso! –gritó el hermano–. Es una tontería llorar, ahora que el reloj cucú es enteramente nuestro.

Esto excedió lo que el muerto podía tolerar. De un salto, Grimaldi padre salió del ataúd, abrió los postigos y atacó sin piedad a su hijo menor, al tiempo que Joe, ignorante de cuál sería su destino, corría a esconderse en el sótano donde se almacenaba el carbón. Black Sam lo encontró allí dormido, unas cuatro horas más tarde, y lo condujo hasta su padre, que lo estaba buscando con ansiedad. El padre le prodigó varias demostraciones de afecto, persuadido de que Joe era el hijo que lo amaba de verdad.

1. Charles Dibdin (1745-1814), autor de History of the Stage (1795), fue un conocido músico, autor teatral y novelista británico. En algunas ediciones posteriores de Memoirs of Joseph Grimaldi se adjudica la autoría de este libro, erróneamente, a su hijo Thomas John Dibdin (1771-1841), que fue amigo de Grimaldi durante cuatro décadas y al que se refiere en sus Reminiscences (1827).

2. Lo que Dickens llama «squib» en el original.

3. Lord George Gordon (1751-1793) formó y encabezó un grupo protestante contra la emancipación católica. Los motines ocurrieron en 1780.

4. David Garrick (1717-1779), célebre actor y dramaturgo británico.

5. Debido a alguna información errónea, Grimaldi no supo que en realidad había nacido un año antes, en 1778, según consta en el registro bautismal de St. Clement’s Danes.

6. Hay quienes afirman que, en realidad, la primera aparición escénica de Joe Grimaldi fue el 16 de abril de 1781, en el Sadler’s Wells y no en el Drury Lane.

7. Miss Farren, que era actriz, se despidió del público en abril de 1797, antes de casarse con el conde de Derby.

8. Tom King fue el director del Sadler’s Wells de 1772 a 1782.

9.EnThe Life of Joseph Grimaldi with Anecdotes of his Contemporaries(Londres, 1838), Henry Downes Miles alude a los Redigé como el matrimonio Ridge, una plausible adaptación al inglés del apellido francés.

Capítulo II

Se ha afirmado varias veces que el padre de Joe Grimaldi murió en 1787. Sin embargo, de las memorias que dictó su hijo mayor se desprende que falleció de hidropesía en marzo de 1788, a la edad de setenta y ocho años, y que lo enterraron en el cementerio junto a la capilla de la calle Exmouth, en un sitio tan estrecho que en vida habría tenido escaso espacio para moverse. El padre de Joe dejó un testamento según el cual todas sus pertenencias y sus joyas debían venderse en una subasta pública y el importe recaudado debía añadirse a su capital personal, que excedía las quince mil libras. El total del dinero, según su última voluntad, debía dividirse en partes iguales entre los dos hermanos tan pronto como cada uno de ellos alcanzara la mayoría de edad. El señor King, a quien ya hemos mencionado, fue designado coejecutor testamentario junto con el señor Joseph Hopwood, un fabricante de encajes de Long Acre que por entonces no solo tenía la reputación de ser un excelente comerciante, sino también la de poseer un sinnúmero de bienes.

Poco después de la muerte de Grimaldi padre, el señor King renunció a sus funciones y la sucesión cayó en manos exclusivas de Hopwood, quien utilizó toda la herencia de los hermanos para su provecho comercial, quebró al término de un año y huyó de Inglaterra sin que nunca más se supiera su paradero. Por culpa de este hecho tan imprevisto y desafortunado, los hermanos perdieron toda su fortuna y debieron recurrir a su talento para subsistir.

En cuanto se hizo pública la estafa del ejecutor testamentario, la viuda y los dos hijos recibieron varias muestras y ofertas de apoyo, lo cual habla muy a favor de los generosos sentimientos de los amigos de la familia Grimaldi. El señor Ford, aquel maestro de Putney, se ofreció no solo a recibir a Joseph en su escuela, sino a adoptarlo como si fuera su hijo, pero la madre rechazó muy amablemente la oferta. El señor Sheridan1, por entonces dueño del Drury Lane, aumentó sin consultar a nadie la asignación del niño a una libra por semana y permitió que la madre de este, que desde su más tierna infancia había sido (y seguía siendo) bailarina en aquel establecimiento, aceptara un acuerdo similar en el Sadler’s Wells. Esto equivalía a duplicar los ingresos, ya que ambos teatros abrían durante un largo periodo del año.

En el Sadler’s Wells, donde Joe seguía presentándose después de la muerte de su padre, fueron menos generosos con él y las cosas no tuvieron un cariz tan agradable ya que, sin ningún aviso, redujeron su salario semanal de quince a solo tres chelines. La madre fue a averiguar las razones y le explicaron con suma cortesía que, si se sentía insatisfecha, tenía la entera libertad de ofrecer los valiosos servicios del niño en otro sitio. Por mísera que fuese la propuesta, los Grimaldi no estaban en condiciones de rechazarla; en consecuencia, a lo largo de tres años y a cambio de una paga muy modesta, Joe permaneció en el Sadler’s Wells cumpliendo tareas de mantenimiento o incluso prestando ayuda al carpintero o al pintor, es decir: cooperando donde resultaba más útil.

La estafa del ejecutor testamentario hizo que la familia Grimaldi renunciara a su bastante confortable tren de vida y buscara un alojamiento más humilde. Habida cuenta de que conocía a un matrimonio apellidado Bailey, el que por entonces habitaba en la calle Great Wild y alquilaba unos aposentos, la madre de Joe consiguió que los Grimaldi vivieran allí por algunos años ocupando tres habitaciones de la primera planta. En cuanto al hermano menor, John, nadie podía convencerlo para que aceptara un compromiso más o menos estable ya que él no pensaba ni soñaba con otra cosa que no fuera el mar y daba muestras de un extremado desprecio por el teatro. En ocasiones, si se precisaban niños para una obra en el Drury Lane, John actuaba allí a cambio de un penique por noche; pero su desgana era tan grande y su insatisfacción tan patente que el señor Wroughton, el comediante que tras comprar las acciones del señor King se había convertido en el nuevo amo del Sadler’s Wells, resolvió ayudar al pequeño y le consiguió un puesto a bordo de un barco East Indiaman2 que acababa de amarrar en la ciudad y se disponía a partir.

A John le maravillaron las noticias porque podría cumplir sus sueños, pero su felicidad mermó en cuanto supo que debía llevar a bordo un equipamiento especial que costaba unas cincuenta libras, suma que –no hace falta explicar– sus amigos o familiares no podían facilitarle porque eran tanto o más humildes que él. Por fortuna, el señor Wroughton demostró que poseía un alma bondadosa y, sin exigir nada a cambio, pagó la suma requerida con una espontaneidad que duplicó el valor del gesto.

–Recuerda, John –se limitó a decirle–. Cuando seas capitán, me devolverás el dinero.