Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renacimiento

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

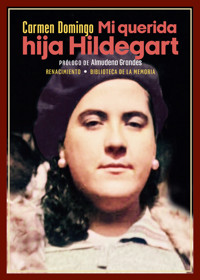

El presente libro reconstruye una historia real que conmocionó a la opinión pública española en tiempos de la Segunda República. El 9 de junio de 1933, Aurora Rodríguez Carballeira mató, mientras dormía, de cuatro tiros a su hija Hildegart. La joven, con tan sólo dieciocho años, era una de las mujeres más destacadas de la recién nacida Segunda República. Periodista, escritora, reputada higienista y conocida propagandista política de izquierda, con su corta edad ya había logrado publicar un buen número de libros, acabar la carrera de Derecho y empezar la de Medicina. Detrás del asesinato existe una compleja tragedia, cuyos actos y significado se analizan e interpretan en el acontecimiento real que este ensayo recupera: una madre que «programa» la vida de su hija y después la destruye, pero no solo eso, el libro trata varios temas de gran interés: las paradojas de la existencia, los límites de la educación y el difícil papel de las mujeres en la España de la primera mitad del siglo XX. En el libro, además, se ofrece toda la documentación existente sobre el caso estructurado de tal manera que se lee como una novela, sin dejar por ello de ser un documento histórico. «Este libro cuenta mucho más que una historia extraordinaria, tan fabulosa que nadie podría haberla inventado». Almudena Grandes «Este libro es un fresco histórico de un momento apasionante en la historia de España, donde las mujeres tuvieron un protagonismo y una relevancia, brutalmente abortados tras la Guerra Civil y a la vez proporciona una materia de reflexión inacabable sobre la libertad y sus diametralmente opuestas acepciones, sobre los celos, la maternidad y la valentía y el coraje que se requiere para ser mujer y tener voz propia en las circunstancias más adversas». Isabel Coixet Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933) fue una niña concebida por su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, con la aspiración de tener la hija perfecta que salvaría a la humanidad. Niña prodigio, leía desde los dos años, escribía desde los tres y a los 10 años hablaba cuatro idiomas. Para cuando murió, a los 18 años, ya era Licenciada en Derecho y estudiaba Medicina y Filosofía y Letras. Antes de ser asesinada por su madre, militó en el PSOE y más tarde en el Partido Federal, hasta derivar en unos pensamientos más cercanos al anarquismo. Publicó también numerosos libros y fue una activista en el movimiento por la reforma sexual en España.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 524

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Carmen Domingo

Mi querida hija

HIldegart

Un acontecimiento que conmocionó

a la sociedad de la Segunda República

PRÓLOGO DE Almudena Grandes

© Carmen Domingo

© Introducción: Herederos de Almudena Grandes

© 2023. Editorial Renacimiento

www.editorialrenacimiento.com

polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)

(+34) 955 998 232•[email protected]

Diseño de cubierta: Equipo Renacimiento

isbn ebook: 978-84-19791-61-0

El monstruoso sueño

de Aurora Rodríguez Carballeira

Almudena Grandes

Una mujer madura, que conserva el aspecto de una matrona burguesa a pesar del pelo descuidado y la luz confusa que enturbia sus ojos, permanece inmóvil durante horas. Sentada en una cama de hospital, mira hacia delante como si en la pared frontera estuvieran escritas todas las respuestas. Sobre esa pared, reposa un muñeco de trapo, tosco, informe, gigantesco, que ella misma ha fabricado con los retales y la ropa vieja que ha logrado reunir en sus largos años de encierro. El muñeco no tiene rostro, pero sí un corazón pintado de rojo vivo, y un pene enorme. Ella le ha dotado de ambos órganos, los únicos que importan en una imagen humana que no necesita rostro. Y hora tras hora, y día tras día, durante muchas horas y muchos días, semanas, meses, años, se concentra en él. Parece mirarle, pero hace algo más. Pretende insuflarle su propio espíritu, dotarle de alma, traerle a la vida, como trajo muchos años atrás a una hija única, escogida para redimir a la humanidad, que se torció antes de tiempo porque era mujer, una criatura sensual en exceso y psíquicamente muy débil, como sabe ella que son todas las mujeres. Hildegart, concebida y educada de acuerdo con su nombre, Jardín de sabiduría, dejó entonces de ser útil. Por eso a su madre, que en realidad se consideraba a sí misma un hombre, no le quedó más remedio que matarla.

Aurora Rodríguez Carballeira no había leído Frankenstein, la novela de Mary Shelley, pero la autora de ese libro eterno anticipó su destino en el de su personaje. Esta mujer gallega, inteligente, cultísima, genial y demente, escribió con su vida, sin embargo, una historia mucho más interesante que la del monstruo de ficción. Su imagen final en el manicomio de Ciempozuelos, encarnada en creadora del hombre nuevo, me fascina desde que la conocí, hace casi veinte años. Por eso hablé de ella con Carmen Domingo, y la animé después a escribir un libro que ha resultado ser éste.

La obra que tengo ahora la satisfacción de presentar es un nuevo intento de explicar una historia inexplicable. No ha habido muchos y ninguno será definitivo, porque Aurora Rodríguez murió cargada de secretos. Algunos no quiso revelarlos nunca. Por otros, y eso es tan inexplicable como su propia personalidad, nadie llegó a preguntarle jamás. Carmen ha intentado encontrar claves nuevas para un misterio antiguo, y ha acudido a las hemerotecas para analizar la muerte de Hildegart desde la perspectiva de sus contemporáneos. Su trabajo de documentación, tan abrumador como impecable, reconstruye el impacto que el parricidio, casi un magnicidio para la izquierda madrileña de la época, causó en un país donde la víctima era todo un símbolo.

El lector encontrará aquí no sólo el eco de las crónicas de los principales periódicos de aquel momento, sino también testimonios de las personas que acompañaron a Hildegart en su militancia política –primero en las Juventudes Socialistas, más tarde en el Partido Federal– y en la redacción de La Tierra, el diario con el que colaboraba cuando murió, y donde pocos días antes de morir firmó un artículo escrito por su madre, «Caín y Abel», con el que Aurora, según sus propias declaraciones, pretendió advertirle de su inminente intención de liquidarla. La autora también ha recogido las reacciones de los pocos, poquísimos, amigos que la perpetua vigilancia de Aurora consintió tener a su hija en sus diecinueve años de vida.

Con todo, tal vez la mayor aportación de este libro cargado de aportaciones sea la transcripción de las sesiones del juicio, cuyas actas se perdieron, oficialmente en un incendio, hace ya muchos años. Carmen Domingo ha reconstruido con una paciencia y un acierto admirables, a partir de los relatos de los periodistas que lo narraron, los detalles del proceso, reflejando no sólo las actuaciones del fiscal y el defensor, sino también los peritajes psiquiátricos correspondientes, y hasta las reacciones de la propia Aurora, que, vestida de negro, con un ramo de claveles rojos entre las manos, intervino en todas las ocasiones en las que el juez se lo permitió para reclamar su cordura y el derecho a eliminar a su hija, «lo más natural del mundo» teniendo en cuenta que ella misma y nadie más la había creado.

Este libro cuenta mucho más que una historia extraordinaria, tan fabulosa que nadie podría haberla inventado. Cuenta, por lo menos, tres, la de la propia Hildegart, inteligente y fuerte, capaz de desarrollar su voluntad frente a la tiranía intelectual y moral de su madre, la de los éxitos de Aurora, brillante educadora de niños prodigio, y la de su mesiánica locura, que la convirtió en una incesante reformadora frustrada de la cárcel y el manicomio donde fue recluida. A su alrededor, un país que se sentía recién nacido y por todo se interesaba con la curiosidad, la pasión por la novedad propia de los niños. El socialismo, el anarquismo, la eugenesia, la educación sexual, la pedagogía, el laicismo, el feminismo, la masonería y los más diversos enfoques novedosos, y hasta revolucionarios, en cualquiera de estos ámbitos, tienen también su lugar en esta historia. Hildegart, la virgen roja, reunía los elementos suficientes para convertirse en un icono vivo de la II República Española. Aurora, su madre, su mentora, su maestra, también, hasta que mató su propio ideal en el cuerpo dormido de su hija.

Carmen Domingo ha acertado al huir de las simplificaciones, resistiéndose a las conclusiones fáciles y precipitadas que, con excepciones tan luminosas como la de Guillermo Rendueles en su magnífico libro El manuscrito hallado en Ciempozuelos, han tendido a convertir la figura de Aurora Rodríguez Carballeira, en una especie de psicópata elemental, poseída por los celos o animada por una homosexualidad reprimida. No es tan sencillo. Yo lo sé porque, entre ambas mujeres, más allá de un expediente académico que todavía deja a cualquiera con la boca abierta, por encima de libros, artículos y conferencias, a pesar de la admiración de Besteiro y Marañón, de H. G. Wells y de Havelock Ellis, me interesa mucho más la trayectoria de Aurora* que la de Hildegart. Desde que nació en Ferrol –como Pablo Iglesias, como Francisco Franco– hasta que, encerrada en la habitación de un manicomio, acertó a componer la más oscura de las pinturas negras, digna como ninguna de aquella célebre sentencia de Goya: el sueño de la razón produce monstruos.

A mi padre, que siempre pensó que esta historia iba a ser ficción.

A Almudena Grandes, porque ella fue la primera persona con la que compartí mi fascinación por las dos mujeres; también era la suya.

A Isabel Coixet, que aguantó cada uno de mis descubrimientos, fascinaciones y progresos biográficos sobre Hildegart y Aurora sin quejarse y me animó a seguir hasta el final.

A Juan Marsé, porque un día sí me atreveré con la novela.

A Ignacio Martínez de Pisón que me insistió en que hablara con Pedro Costa y a Pedro Costa porque me dejó todo el material que tenía.

AGRADECIMIENTOS

A lo largo de la investigación y escritura de este libro muchos han sido quienes me han ayudado a completar o localizar aquel dato, aquella fecha o aquella publicación a la que no tenía acceso, los que han ojeado o leído éste o aquel capítulo, los que me han sugerido alguna pista de por dónde podía seguir, los que me han preguntado día sí día también cómo llevaba la investigación, o los que han leído parte del texto y me han sugerido alguna modificación... a todos ellos muchas gracias: M. Ángel Alcántara, Óscar Andreu, Raquel Álvarez, Agustín Garrigós, Silvia Iriso, Berta Marsé, Miriam Mendoza, Francesc Miralles, Álvaro Muelas, Natividad Ortiz, Teresa Petit, Javier Ruiz, Carmen Sánchez, Alberto Valín, Pere Vall y Joan Vall. Y a Rosa Regàs que una tarde de invierno frente a un café se ofreció a hacerme de puente con Santiago Carrillo y gracias a ella he podido hablar con una de las pocas personas vivas que conoció a Hildegart. Los errores que se encuentren en el libro, claro está, son sólo achacables a la autora.

INTRODUCCIÓN

El criminal halla siempre quien le defienda, y hasta cuando es más monstruoso halla un eco de admiración, no exento de terror, en la masa que conoce sus gestas. La víctima es siempre el pobre cuerpo muerto que pasa al ayer de los recuerdos.

«Caín y Abel», La Tierra, 1933.

Es difícil dar con una historia que merezca una biografía, con una vida con la que en cuanto la encuentras ejerce sobre ti una fascinación que te garantiza que vas a seguir con ella hasta que adivines todo lo que la ha rodeado. Sin embargo, cuando en una de mis investigaciones revisando, revolviendo diarios de los años treinta topé con el siguiente texto publicado en El Heraldo de Madrid el 10 de junio de 1933 supe que había dado con un personaje, mejor, con dos, que no iba a dejar escapar. El artículo empezaba así: «En una población norteña vivía hace veinte años una mujer adinerada. Al iniciarse el otoño de su existencia advirtió con sobresalto que su paso por el Mundo no iba a dejar la menor huella. Temperamento dado a la ilusión, concibió la creación de un ser que en nada tuviera semejanza con los demás. En él radicarían todos los entusiasmos, anhelos e ilusiones de su alma soñadora. Apareció el hombre. Y la mujer, cuando se supo madre, rechazó al varón. Como artífice que crea su obra, modela a la hija espiritual y moralmente. Le infiltra el odio hacia los hombres. Gasta parte de la fortuna en los estudios de la hija. Estudia ésta tres carreras y domina varios idiomas. Ha escrito varios libros. Es admirada por muchos, y alguno como Marañón, en un prólogo, la compara con Concepción Arenal. La obra está a punto de terminarse. Las ilusiones se convierten en venturosa realidad; pero de pronto la soñadora advierte que su hija es una mujer que ama al Mundo como el Mundo es, y en un rapto de locura, imita al escultor que descontento con su obra por los defectos que ella advierte la destruye. Este es el caso de la infortunada Aurora Rodríguez, que en la mañana de hoy mató a su hija Hildegart...». Difícil resistirse tras leer este texto. Estaba claro que para mí había empezado una nueva aventura en busca de la vida de estas dos mujeres.

La historia no podía ser más atractiva.

A las ocho de la mañana del día 9 de junio de 1933, en la calle Galileo 57 de Madrid, Aurora Rodríguez Carballeira, natural de Ferrol, mató de cuatro tiros a su hija Hildegart. En el momento de su muerte, la joven, con tan sólo dieciocho años, era una de las mujeres más destacadas de la recién nacida Segunda República, periodista, escritora, reputada higienista y conocida propagandista política de izquierda.

Casi un año después, en mayo de 1934, tuvo lugar el juicio por el asesinato. En él, confesado ya el crimen por su autora, se trató de dilucidar si Aurora era una criminal o estaba loca. Declarada cuerda, al fin, por un jurado popular, y por tanto culpable del asesinato de su hija, Aurora Rodríguez fue condenada a veintiséis años de reclusión. Tras el veredicto la condujeron a la cárcel de Ventas, sin embargo, poco tardaron las autoridades en cambiar su lugar de encierro, y en diciembre de 1935, después de realizarle una serie de análisis psiquiátricos, los facultativos aconsejaron su traslado al Sanatorio de Ciempozuelos, tras emitir un diagnóstico de enajenación mental que no dejaba lugar a dudas.

Pero no es Aurora Rodríguez la única protagonista de esta historia. De hecho, su nombre no será conocido más que en un círculo muy cerrado hasta que asesine a su hija. Antes, cinco o seis años antes, y hasta el mismo día de su muerte, era de Hildegart Rodríguez de quien se oía hablar en todos los ambientes intelectuales y políticos madrileños.

Todo esto sucedía en los albores de la Segunda República, un momento histórico especialmente delicado, en el que los cambios políticos y sociales se sucedían a diario y en el que la situación de la mujer entraba en un momento en el que empezaría a verse especialmente favorecida. De hecho, Hildegart era, desde que cumplió catorce años, la prueba más evidente de todos esos cambios, muy especialmente de la incorporación de la mujer a la moderna sociedad que se estaba creando al abrigo de la Segunda República, la imagen más clara de la España que se abría a Europa. Autora de libros y artículos, colaboradora de diarios y revistas, conferenciante y política mitinera de la izquierda política del país... no sólo fue conocida por la corta edad en la que empezó a sobresalir en tribunas y coloquios políticos defendiendo las tendencias de izquierda más radicales del momento, sino también por su clara posición y permanencia en los ámbitos más avanzados del higienismo hispanista que tuvo su culminación con la creación de la Liga para la Reforma Sexual, de la que fue nombrada secretaria.

Me encontré, así, ante una biografía fascinante, enlazada por la vida de dos mujeres que quizás formaba una sola historia. Una única línea vital continua, de la que se ocupa la primera parte del libro, que parte del reinado de Alfonso XIII, pasa por la dictadura riverista, y se adentra en la Segunda República. Una doble biografía que empezaba con la niñez y la adolescencia de Aurora, continuaba con el nacimiento de Hildegart, dibujaba su trayectoria profesional y seguía, ya en la segunda parte, con su muerte en 1933, momento en que retomaba de nuevo el protagonismo su madre. Será entonces cuando doña Aurora coja el último relevo de la historia tras el asesinato, matando al tiempo muchas de las utopías republicanas que convivieron con ellas, y hasta su propia muerte en 1956. Una continuidad biográfica de dos mujeres que, y según todos los testimonios, nunca fueron completamente independientes una de la otra –«Jamás dejó a su hija un momento sola, le acompañaba a las clases, incluso a la Universidad, sostenía conversaciones con los profesores acerca de su hija y, en suma, llegaba hasta el extremo de no separarse de ella, a quien no abandonaba ni cuando ésta estaba obligada a realizar las más íntimas necesidades fisiológicas»–.1 Pero que a la luz de la investigación que llevé a cabo me hizo dudar que esto fuera cierto.

Dos biografías que pueden llegar a parecer una no sólo en lo personal, sino también en lo profesional, adentrándonos así en uno de los quid de la cuestión. Si por una cosa era conocida Hildegart, además de sus incursiones políticas, era por sus artículos y libros, pues bien, ni siquiera tras la lectura atenta de todos ellos está claro quién es la que redacta los textos, y quién decide en qué ámbitos se va a actuar o cuándo. Y cuanto más la lees, y más contrastas algunas de las declaraciones que los testigos hicieron tras su detención, aumenta aún más esa inseguridad autoral difícilmente confirmable. Y es quizás esa misma sensación de férreo control de los actos de la madre sobre la hija, que no disminuye conforme pasan los años y que la lleva incluso a afirmar que escribía artículos en su nombre, la que hace nacer en Hildegart la necesidad de emancipación. A medida que crece surge la necesidad de independencia que acaba por distanciarla de su progenitora hasta provocar en ésta un arranque violento que culmina con un asesinato. Porque doña Aurora no tolerará esta desobediencia y será el deseo de Hildegart de trazar su propia trayectoria la gota que colme el vaso de la paciencia de doña Aurora y precipite el crimen.

Esta situación, esta doble vida, me hizo decidir que la biografía de una de las dos no tenía sentido sin la otra, de modo que empecé por rastrear los orígenes de Aurora Rodríguez en Ferrol, uniendo luego el material publicado y difundido por Hildegart –sus libros, artículos, conferencias y entrevistas– más aquel que fue publicado entre la fecha del asesinato y algunos meses después de la del traslado de Aurora Rodríguez al centro psiquiátrico, pasando así de una protagonista a otra. Artículos –en la prensa diaria y en revistas especializadas–, análisis científicos –de mano de los psiquiatras que hicieron el peritaje o participaron de algún modo en el juicio–, estudios –análisis clínicos de la mano de los especialistas que la trataron– y documentos jurídicos –el argumento del fiscal de la causa– gracias a los que se puede trazar con cierta claridad el perfil de la asesina y de la asesinada desde el principio hasta el fin de sus días. Una biografía que difiere de los estudios publicados hasta el momento sobre estas mujeres porque en ella además de trazar las vidas, se sitúan en su renacer republicano la ciencia médica, la forense, la psiquiatría y una exhaustiva investigación bibliográfica no sólo del material publicado por Hildegart, sino también de todos aquellos artículos sobre ella misma y sobre el juicio que aparecieron en los años treinta.

Tras la investigación, sin embargo, y por sorprendente que parezca, sólo dos puntos de toda esta historia están claros y son irrefutables. El primero, Hildegart Rodríguez nació y creció tras una reflexión madurada, meditada y planeada por su madre, llevando al límite los principios eugenésicos muy característicos de la época en que vivieron estas dos mujeres y que Aurora Rodríguez defendió hasta su muerte, sin dudar ni por un momento, que Hildegart sería la mujer «redentora» que necesitaba la sociedad española. Y el segundo, Aurora Rodríguez, una vez confirmó que los planes trazados para su hija no iban a concluir como ella tenía previsto, la mató. Este último acto de Aurora hace que la trayectoria vital de Hildegart sólo pueda seguirse a través de los textos y publicaciones que ésta divulgó, por alguna declaración suelta que, durante el juicio o en declaraciones posteriores, hiciera alguno de sus compañeros o por la versión que su propia madre diera en sus consultas psiquiátricas. Mientras que para conocer la trayectoria de doña Aurora debemos remitirnos a sus propios comentarios, así como a los análisis psiquiátricos posteriores y a las declaraciones que hiciera en el juicio de la causa. Una biografía doble que explica muchas de las dudas que se ciernen alrededor de estos dos personajes, pero que todavía deja algunas incógnitas abiertas a las que cada uno puede dar una explicación tras la lectura de sus vidas: ¿Quién fue realmente Aurora Rodríguez Carballeira? ¿Qué misteriosa relación mantuvo con su hija? ¿Cuál era la personalidad de Hildegart, asesinada a los dieciocho años por su madre, y de la que, a pesar de sus muchas publicaciones e intervenciones en público, apenas si se sabía qué pensaba? ¿Quién era realmente esa niña a quien su madre no acarició «más que en muy contadas ocasiones y ya muy crecida»?

Pero no son sólo ésas las incógnitas que hay que resolver. Todavía resta la más importante: ¿Era doña Aurora una asesina o estaba loca? Nace aquí otra línea de exploración. En realidad, como veremos no cabe ninguna duda acerca de la locura de esta «madre ejemplar» que mata a su hija; sin embargo, el porqué durante el juicio interesó interpretar el asesinato de Hildegart Rodríguez desde la locura o desde la cordura va más allá del riguroso examen psiquiátrico y de la pena jurídica que recibe la encausada. La explicación del porqué se decanta en un sentido u otro aumenta su interés de inmediato, porque se entrelaza en la misma sociedad de contrastes de la recién nacida Segunda República Española y que en el momento del juicio se encontraba de pleno en un cambio ideológicos complejo que tuvo lugar tras el triunfo de la CEDA en las urnas.

Eugenesia, Reforma Sexual y política caminarán unidas a lo largo del juicio del mismo modo que lo hicieron unidas a la trayectoria vital de Hildegart –y por ende a la de su madre–, pero también monarquía, dictadura y república. Y son justamente las tendencias políticas las que acaban de decidir el veredicto del juicio, porque a cada una de ellas le acaba por interesar que el diagnóstico fuera uno u otro, independientemente de la realidad médica de la paciente. Por eso doña Aurora acabó siendo condenada como una asesina, para evitar que algunos de los facultativos y abogados de la fiscalía, así como de muchos de los que rodearon a las dos mujeres, aparecieran también como locos, por haber apoyado con anterioridad en muchas de sus acciones públicas a doña Aurora. Mientras que para otros fue una loca, porque la España republicana de aquel entonces no podía permitirse el lujo de que se hubiera asesinado a una de las mujeres más relevantes del momento por otro motivo que no fuera la enajenación, ni que se defendieran unos principios científicamente tan innovadores y feministas.

Está claro que un delito sin móvil es inimaginable, si se produce un caso de este tipo la justicia es la encargada de darle explicación, de dilucidar el móvil si éste no se hace evidente para esclarecer el asesinato, y de juzgar a los culpables. Y por eso, ya lo iremos viendo más detenidamente, a lo largo del examen psiquiátrico que le realizan a la acusada y que durante el juicio explican con todo lujo de detalle los peritos médicos de la fiscalía éstos se empeñan en demostrar que no es una loca aplicando una lógica que quedará desmontada a posteriori y estableciendo un móvil que convenía en el momento. Mientras, los peritos de la defensa argumentan de distinta forma y concluyen locura, eliminando así el motivo. Conclusión que, bastará con irse un par de años más tarde, se verá refrendada por un nuevo diagnóstico de alienación mental dictado tras los análisis realizados en el psiquiátrico de Ciempozuelos y que confirmará su locura. En este caso, el móvil se identifica de forma directa con su enfermedad, aunque también está condicionado por la política y la ciencia médica del momento y no se establece como definitivo hasta un año después del juicio. Por eso, el material psiquiátrico derivado de las pruebas judiciales, así como el que le realizaron a doña Aurora posteriormente, es fundamental para trazar la biografía de las dos mujeres, para entender los porqués y los distintos argumentos, para tratar de dilucidar no sólo quién es el culpable, sino cómo se encontraba la sociedad española del momento. Los informes ayudan a aclarar el porqué del parricidio y explican cómo en buena medida este delito –considerado como tal según el jurado– acabó por ser instrumentalizado por los sectores más conservadores de la sociedad española del momento con miras a hacer de Aurora el ejemplo de cómo podían acabar otras madres que, como ella, se sumaran a defender ciertas ideas o actitudes renovadoras llegadas desde la izquierda y asociadas todas con el «erróneo» advenimiento del nuevo régimen republicano.

En definitiva, ni siquiera contando con todo el material puedo contestar con seguridad a la pregunta ¿está cualquiera de las dos argumentaciones realizada tan sólo a partir de análisis científicos o juega también en ellas un papel importante el momento político que se vivía en España? ¿Interesaba obtener un veredicto u otro porque las relaciones que tuvieron, directas o indirectas, con la encausada condicionan ese resultado? En las argumentaciones de ambas partes, defensa y fiscalía, se abre una grieta y es donde reside la originalidad del caso: el examen psiquiátrico realizado a la encausada, así como el tratamiento que recibe en el sanatorio de Ciempozuelos, confirma su enajenación. Sin embargo, y llegado a este punto, lo verdaderamente interesante sería conocer desde cuándo están presentes en la mente de la encausada los síntomas y cuándo empiezan a manifestarse. Porque, más allá de todo esto, a lo largo de toda la trayectoria vital de doña Aurora se muestra una actitud frente al mundo que la envuelve en la que sus sugerencias no son sólo tenidas en cuenta por la mayoría de personas que la rodean, sino también secundadas y llevadas a la práctica. Por eso, la última parte de esta historia se centra ya en un solo personaje, Aurora Rodríguez, y el análisis que un psiquiatra le realizó en el sanatorio de Ciempozuelos tras el que será su traslado definitivo al psiquiátrico poco después de su ingreso en prisión. Vuelve entonces la historia a sus orígenes, y con ella la utopía reformadora que guió desde niña sus pasos a principios de siglo en Ferrol.

En ese momento, Aurora Rodríguez Carballeira ya sabía que no había podido lograr que su hija fuera la reformadora social que idealizó, pero siguió soñando con todo lo que quedaba por hacer para ayudar a la sociedad en que vivía: no quería quedarse quieta. Así, emprendió la tarea de reformar el psiquiátrico, y volvió a soñar con la higiene mental.

PRIMERA

PARTE

UNA VIDA, DOS MUJERES

«Tú ve al despacho y habla con él, que yo desde aquí sigo tu pensamiento». De todo cuanto se habló en el despacho me enteré porque fui con mi pensamiento siguiendo el de mi hija. Cuando terminaron de hablar, le dije, has hecho muy bien, has contestado lo que tenías que contestar.

Manuscrito de Ciempozuelos

1

9 de junio de 1933: el principio del fin

Alas ocho de la mañana del día 9 de junio de 1933 AuroraRodríguez Carballeira, natural de Ferrol, mató de cuatro tirosa su hija Hildegart. La joven tenía sólo dieciocho años.

El crimen tuvo lugar en la madrileña calle Galileo, número 57. Un asesinato que, a pesar de la cantidad de sucesos que tenían lugar en esos momentos en la agitada España de la Segunda República –Casas Viejas, crisis del gobierno de Azaña, levantamientos anarquistas, huelgas, etc.– acaparó las portadas de todos los diarios nacionales. No todos los días moría asesinada a manos de su propia madre una de las más jóvenes promesas de la política de la Segunda República española; una de las figuras más críticas no sólo con el primer bienio republicano, sino, y muy especialmente, con la actitud que estaba teniendo el partido socialista en el poder.

Los hechos que se exponían en los diarios, confirmados a través de las declaraciones inmediatas y las investigaciones posteriores, no daban pie a la duda, ni a las interpretaciones erróneas acerca de quién había sido la autora del asesinato: Aurora Rodríguez Carballeira.

Ese 9 de junio, muy de mañana, doña Aurora le dijo a Julia Sanz, la criada, que sacara a pasear a los perros y avisara a Benigna, una vecina, para que viniera a recoger al gato. Había quedado con ella para que se lo cuidara unos días, aclaró. Madre e hija tenían planeado realizar un viaje y los animales no podían quedarse solos. Era temprano, Hildegart estaba todavía durmiendo. Doña Aurora oyó cómo Julia bajaba las escaleras. Sin titubear sacó un revólver de un cajón de la mesita de noche –lo había comprado unos días antes para defenderse de los agresores que las acosaban y las querían atacar– y le disparó a su hija cuatro tiros certeros matándola. Entonces doña Aurora salió de la casa y se encaminó al despacho del abogado Juan Botella Asensi para explicarle con todo lujo de detalles lo sucedido y preguntarle qué medidas debía tomar y a dónde debía dirigirse para que su acto no fuera considerado erróneamente como un acto de locura, sino como un hecho largamente razonado, como así había sido. Estaba convencida de lo que había hecho y de por qué lo había hecho. Quería someterse a la justicia, no tenía intención alguna de huir, ni de acogerse a la locura como exculpación de sus actos. Asumiría su culpa.

En un primer momento el abogado Juan Botella Asensi no podía dar crédito a lo que oía, pero poco después, repuesto ya de la impresión, se dirigió con Aurora al Juzgado de Guardia número 13 de Madrid, donde el juez tomó declaración, y la envió (en situación de prisión preventiva e incomunicada) a la Cárcel de Mujeres de la calle Quiñones, donde permaneció (a excepción de unos días en que fue trasladada al Hospital Provincial para que la examinaran los peritos médicos de la defensa y la fiscalía) hasta el juicio oral, que se realizó casi un año después.

En su primera declaración Aurora Rodríguez explicó que mató a su hija porque ésta quería separarse de ella. Textualmente le dijo al fiscal que: «Le producía verdadero terror el que su hija, único objeto y finalidad de su vida, apartada de la declarante y fuera de la órbita en que ésta podía protegerla, defenderla y aconsejarla, fuese a caer en malas manos y a consecuencia de su misma inocencia y bondad llegar a ser una desgraciada y seguir una vida completamente opuesta a lo que siempre fue ideal acendrado de la declarante».2

Mientras tanto, en la calle Galileo, Julia regresó al piso acompañada de Benigna y llamó a la puerta, sin obtener respuesta. La criada insistió hasta que al final abrió con su llave. Al entrar en la casa se sorprendió al ver que todas las puertas estaban cerradas... La vivienda disponía de un único dormitorio, en el que había dos camas turcas, y la puerta también estaba cerrada. En seguida, las dos mujeres, que conocían las tensiones que se habían vivido en la casa los últimos días, intuyeron que algo malo había pasado por lo infrecuente de la situación. «A mí –explicará Benigna Carvallo a la prensa ese mismo día– lo que me sorprendió fue un fuerte olor a pólvora, que noté en cuanto entré en la casa. Se lo dije a Julia, y ésta me respondió que quizás la señora había vuelto a probar la pistola. Julia se acercó a la puerta de la alcoba y dio unos golpecitos diciendo: «Señorita, aquí está Benigna, que viene a recoger al gato...». No respondió nadie a su llamada. Volvió Julia a insistir con más fuerza varias veces... Igual silencio... Benigna insistió de nuevo: «Aquí huele mucho a pólvora». Entonces Julia, que estaba muy pálida, dijo: «¡Eso es que la señora ha matado a la señorita!» «¡Entra a ver!», le dijo Benigna. Pero no se atrevió, y entonces abrió ella la puerta, que no tenía el pestillo echado, y entró sola en la habitación... «Enseguida vi a la señorita tendida en su cama, desnuda, y con toda la cara y el pecho cubiertos de sangre. ¡Qué horror! Salí huyendo... Avisamos Julia y yo a la portera, y volvimos a subir al piso con el primer policía que llegó».3

Así fue. El cadáver de Hildegart estaba en la cama de la izquierda, a un lado, en el suelo, alguien había tirado un revólver. Frente a las camas había un tocador de piedra de mármol de colores y un espejo ovalado bastante estropeado. Junto a él un lavabo de madera con jofaina y otro espejo ovalado, este inclinable. Julia miró en los cajones del tocador donde guardaban los dos devocionarios con pastas de metal dorado, un puño de bastón de plata, un bolsillo de metal repujado, una caja joyero de cristal... Le pareció que no faltaba nada, todo aquello que podía haberles hecho pensar en un asesinato por robo se esfumó de inmediato y las sospechas volvieron a caer sobre doña Aurora.

En seguida se dio la voz de alarma y empezaron a acudir los vecinos. De doña Aurora no había ni rastro. Pronto llegó Víctor Gerardo, un agente de policía que vivía en la finca, y Valentín Caminos, el médico de guardia de la clínica más cercana, que se encontraba en la vecina calle Fernando de los Ríos. Éste no pudo más que certificar la defunción de la joven Hildegart. Poco después se personó el juez de guardia, Antonio Domínguez, acompañado del oficial Eusebio Álvarez y del agente judicial Romero. El juez tomó declaración a la sirvienta y a la portera, y cursó la orden de busca y captura de Aurora Rodríguez Carballeira, puesto que era la única que faltaba de su casa. En ese momento ya parecía claro quién era la única sospechosa del crimen. Cursado el aviso a la Dirección de Seguridad, al poco rato se recibió una llamada telefónica: la fugitiva se había presentado voluntariamente en el Juzgado de Guardia hacía un rato.

Ya podían empezar a prepararlo todo para el entierro de la joven. Se trasladó en primer lugar el cuerpo de Hildegart al depósito judicial para realizarle la autopsia. Al día siguiente lo trasladaron a la sede del Círculo Federal que se encontraba en la calle Echegaray, número 20. Los médicos Rodríguez Lavín y Alberich, secundados por Felipe Martínez Gómez, fueron los encargados de realizar el informe forense completo con el que se certificó el motivo de su muerte: dos tiros en la región temporal derecha, uno en la mejilla derecha y otro en el pecho, «los cuatro mortales de necesidad». La muerte ocurrió en el acto, fuese cual fuese el primer disparo. Los tiros de la cabeza ocasionaron la salida de masa encefálica y el de la región esternal atravesó un pulmón. El forense dictaminó sin dudar: «los caracteres de las heridas, huellas de sangre, y otros datos observados, hacen pensar que la víctima se encontraba de decúbito-supino, con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo y al no apreciar movimiento instintivo de defensa hay la seguridad de que se encontraba dormida».4

Fue enterrada en el cementerio civil dos días después. Era sábado y a las seis de la tarde se aglomeró una gran multitud en la calle para dar el adiós a la joven camarada. La comitiva tuvo que abrirse paso con dificultad. En la cabecera del cortejo fúnebre estaban los diputados Franchy Roca, Pi y Arsuaga, Rodrigo Soriano, Eduardo Barriobero, Sediles, Cordero Bell, Niembro, y toda la dirección y redacción de La Tierra, el periódico donde la joven colaboraba en los últimos tiempos. Frente al féretro, Barriobero fue el encargado de decir las últimas palabras: «Los creyentes rezan; nosotros, que no rezamos, tenemos otra oración más consistente, la de la emulación del ejemplo. Mujeres: pensad todas y laborad todas como pensó y laboró esta criatura; y vosotros, hombres, uníos en un haz indestructible y compacto para estimular a las mujeres que sigan vuestro consejo e imiten el ejemplo de Hildegart».

El cuerpo de Hildegart fue enterrado en el cuartel 4, manzana 43, letra A, a pocos metros de otra feminista y escritora ilustre de la época, Carmen de Burgos, Colombine, y cerca de los mausoleos de los fundadores de los dos partidos a los que Hildegart había pertenecido: Pablo Iglesias y Pi y Margall. Nadie cuidó nunca de la tumba, y el 2 de octubre de 1944, sus restos pasaron al osario, y ocupó su lugar un ciudadano alemán. «Allí en el lugar donde durante algún tiempo reposaron sus huesos en el centro de la tumba que actualmente lo ocupa, crece, fuerte, y vigoroso, elevándose hacia el cielo, un árbol».5

Mientras todo esto ocurría, en España se vivía una de las primeras y más serias crisis políticas del gobierno de Azaña tras el advenimiento de la Segunda República; aumentaban los enfrentamientos entre los socialistas (en el gobierno republicano-socialista) y los republicanos radicales de Lerroux (en la oposición), cuyo resultado fue la disolución de las Cortes en el otoño de 1933. Los grupos de la derecha iban poco a poco ganando posiciones.

2

aurora rodríguez carballeira

Una familia: dos fuerzas

Francisco Rodríguez Arriola, padre de Aurora, nació en enero de 1833 en Ferrol, donde fue procurador de dos juzgados de Marina, consejero del gobierno municipal, miembro de los treinta socios de la Tertulia de Confianza de ideología liberal y abogado de cierta fama. Se casó en primeras nupcias, en 1866, con Francisca Beceiro, que murió tres años después y en octubre de 1872, contrajo matrimonio con Aurora Andrea Carballeira López, nacida en Ferrol en abril de 1851.6

Francisco «hacía una vida relativamente aislada, poco sociable y era siempre muy cauto en la elección de sus amistades. Callado, de voluntad débil, resignado de cierta vida anterior, nada luchador, serio, poco expresivo y leal, rígido en sus convicciones y de recto criterio falleció de edad avanzada de hemorragia cerebral». Su esposa, Aurora Andrea, hija de un funcionario del Ministerio de Marina, era alta, bien proporcionada, guapa, pero no distinguida, se dejaba deslumbrar por cualquier cosa y era «capaz de querer, de encapricharse, pero no era capaz de amar», insistirá Aurora. Su madre, mujer enérgica y con grandes dotes para la música, había estudiado magisterio aunque no llegó a ejercer su profesión. Según Aurora, no se sacrificaba por los hijos que dejaba al cuidado de la criada, y tampoco era buena esposa, en realidad nunca parecía satisfecha: «Tenía más sexo que seso», afirmaba una y otra vez su hija. Más supersticiosa que religiosa, frívola, voluble y celosa, concluye la descripción Aurora.

El matrimonio, en lo que recuerda su hija, nunca se llevó bien. Había entre ellos una gran diferencia de edad –dieciocho años– y, lo que es determinante, de carácter. A pesar de ello tuvieron cinco hijos –Josefina, Aurora, Francisco, Francisca y Dolores– de los que sólo sobrevivieron los tres primeros.

Josefina Rodríguez Carballeira, la mayor de las hijas, nació en 1873. Diez años mayor que Aurora, era inteligente, baja de estatura y con una pierna más corta que la otra, como consecuencia de una poliomielitis. Según Aurora era «muy mala hermana». Desordenada y sucia, se cambiaba poco de ropa interior, y gozaba haciendo sufrir a los demás. Aurora creía que era homosexual, porque la había descubierto con una criada, aunque al mismo tiempo la acusaba de tener muchas relaciones con hombres. Parece ser que fue la hija predilecta de la madre.

De soltera, Josefa tuvo un hijo en 1895, al que bautizó como José Rodríguez Arriola, más conocido como Pepito Arriola cuando empezó a desarrollar su faceta de niño prodigio de la música. Luego, en 1906, Pepita se casó con Eugenio Amado Osorio y Zabala, médico y explorador nacido en septiembre de 1851 en Ribadeo, Asturias.7 De este matrimonio nacieron dos hijas: Carmen Osorio Rodríguez, que acabó siendo profesora de piano en el conservatorio de Teherán (Irán) y Pilar Osorio Rodríguez.

Poco se sabe del hermano menor, Francisco, más que que era mala persona, vicioso, poco aficionado al estudio, y mucho al juego y a la bebida. Tras fracasar en sus estudios quiso hacerse militar y también fracasó. Con tan solo quince años, empeñaba y vendía cuanto cogía en la casa, y luego desaparecía con el dinero y no volvía hasta que se quedaba sin blanca. Desde muy joven se emborrachaba. Los compañeros de la academia le llamaban El Copita. Conforme fue haciéndose mayor, fue haciéndose más amoral. Estuvo en Alemania unos dos años, cuando regresó no sabía ni saludar en alemán. Cuando volvió tenía veinte años, fue a vivir con la paciente, a la que pedía mucho dinero, recordó doña Aurora en el juicio.

Cansados de tantos altercados, la familia quiso enviarlo a La Habana, aunque se quedó en Canarias, donde le obligaron a sentar plaza. Cuando cumplió el servicio militar regresó con la familia y finalmente lo mandaron a La Habana. Allí robó dinero al ingeniero a quien iba recomendado y los planos de un trabajo que estaba haciendo y que a él no le servían para nada. «Robaba no ya por lucro solamente, sino más bien por perversidad», explicódoña Aurora a los psiquiatras, aclarando que hacía muchos años que no sabía nada de él. De hecho, se tiene constancia que nació el 15 de junio de 1886 y que a partir de 1915 se le dio por fallecido en Cuba, pero no hay certeza de su muerte. «Después de nacer la hija de la paciente recibió una carta de éste en la que le reprochaba su conducta y le decía que el padre de su hija era el amante de su hermana, que hacía tiempo que estaba enterado por su hermana de que se entendían. Después ha sabido que estaba empleado en una casa de juego; éstas son las últimas noticias que ha tenido de él».

Aurora Jesualda Josefina Georgina fue la segunda de los hijos del matrimonio Rodríguez Carballeira. Nacida el 23 de abril de 18798 en el hogar paterno de la calle Madalena de Ferrol. La niñez de Aurora transcurrió en el hogar familiar, un hogar dividido como consecuencia de las diferencias existentes entre sus padres. Aurora tuvo poco trato con sus hermanos. Su hermana la despreciaba y ella no se sentía querida por su madre, como si no significase nada para ella. Le reprochaba no haberle dado el pecho, «porque estaba muy orgullosa de sí misma. Si trataba de acercarme a ella, me baldaba a golpes», en cambio la hermana mayor sí que estaba unida a la madre, y Aurora, excluida de esa unión, se refugiaba en el despacho de su padre. No fue al colegio, recibió instrucción en la propia casa. Le gustaba la música (lo único que según ella heredó de su madre) y todo lo que fuese arte. Aprendió sola solfeo, y sabía tocar el piano, la guitarra y el acordeón.

Cuando su madre la regañaba, acudía a la biblioteca de su padre, a quien admiraba –«Yo era el ratoncito de mi padre»–, y lo acompañaba durante el trabajo, en sus tertulias, escuchando con atención las conversaciones de los mayores... Aurora se sentía la heredera de las actitudes sociales y políticas de sus ascendientes, de sus dos abuelos, que habían mantenido posiciones progresistas y de los que había hablado largamente con su padre. Tras las conversaciones fantaseaba con transformar algún día la sociedad, para hacerla más armónica. En una ocasión, dando un paseo con su padre, «a los siete años, vi cómo un hombre pegaba a un caballo y lo llamé animal, e insistí para que el alcalde le devolviese los palos. Esto prueba que las ideas reformistas ya las tuve de niña». El dominio de la contemplación y su precocidad intelectual la conducían a la creencia de que las dificultades afectivas se resolvían reflexionando sobre el mundo.

Uno de los recuerdos más claros de su niñez fue el momento en que su padre le regaló una muñeca filipina: «Yo tenía cuatro años y, cuando mi padre me la enseñó, quedé deslumbrada: tenía unos zapatos de tacón de color rojo que terminaban en punta aguda. Dejé todos los juguetes y únicamente jugaba con la muñeca: yo conocía el cuerpo y la sexualidad, pues los amigos de mi padre hablaban ante mí sin tapujos, sin ocultaciones, no como se hace con otros niños, y además yo me había enterado de la sexualidad por los libros».

Sin duda aquel regalo debió dejarle alguna huella imborrable en su psique infantil: «Pedí a mi padre que me regalase una muñeca de carne». A lo que éste respondió: «Tendrás una cuando te cases». «Y yo no sé por qué me horroricé... yo no sabía lo que era el matrimonio, pero su nombre me horrorizó».

Pepito Arriola: la educación de un genio

El14 de diciembre de 1895 nació en Betanzos Pepito Arriola, el hijode Josefa, la hermana mayor, a quien habían trasladado a este pequeño municipio, a escasos kilómetros de Ferrol, para evitar al máximo los comentarios y críticas vecinales consecuencias del embarazo de una madre soltera.

Sin embargo, los rumores corrieron, y tras el escándalo del nacimiento, la madre abandonó Galicia y Aurora se encargó de educar a su sobrino Pepito en Ferrol. Por aquel entonces Aurora era una adolescente y este hecho le cambió la vida. Ella se hizo cargo con todo entusiasmo de la crianza del niño, formándolo a su modo, moldeando su espíritu, por fin tenía lo que tanto había deseado: la muñequita de carne en la que podría sembrar todo lo que había en su corazón.

A partir de ese momento se dedicó a él por entero. El cuidado y las atenciones que el niño requería eran sus únicas ocupaciones. Según Aurora, desde los primeros meses intentó iniciar a la criatura en la música, y para conseguir su objetivo sentaba al niño en sus rodillas mientras ella tocaba fragmentos de piezas musicales en el piano.

Sin método, pero dotada de gran intuición pedagógica, siguió formando al niño a su gusto. Le contaba cuentos fantásticos de casas hermosas, de bosques muy floridos... Para dormirlo le tocaba música, y, casi sin mantenerse en pie, Pepito Arriola ya ponía las manos en el piano. Ejercía sobre él un «direccionismo sin violencia», aunque para alcanzar sus fines pedagógicos le hacía vivir una infancia sin juegos ni amigos, dedicada exclusivamente al arte.

Un día, casi sin que su tía se diera cuenta, Pepito repitió al piano, sin un solo error, una jota que había visto tocar a Aurora. Ésta, al oírlo, vio claro lo que tenía que hacer para seguir con la educación de su sobrino y a partir de entonces centró todas sus atenciones en él. La intensa relación entre tía y sobrino acabó por transformarse en la exhibición pública de un niño prodigio. En ese momento la madre, Pepita, atraída por la precocidad de Arriola –sin antecedentes en la historia de la música; pues Mozart empezó a ejecutar piezas de concierto a los cuatro años–, regresó para llevárselo a Madrid.

Sin embargo aquí difiere la historia, pues para Josefa las cosas sucedieron exactamente al revés. Y así lo relataba años más tarde para un periódico de la época:

Verán ustedes. Vivíamos nosotros en Ferrol. Al cumplir año y medio le quité el ama y le puse niñera. Pero al nene esta sustitución no le agradaba; echaba de menos el pecho, no quería estar con la niñera y claro, a falta del ama, prefería estar conmigo. Yo, que sentía y siento una gran pasión por la música, me pasaba horas enteras tocando el piano, y el niño, sentadito a mi lado, se extasiaba oyéndome. ¡Qué alegría le daba! Un día, a los pocos de esto, en un momento en que me encontraba yo arreglando las habitaciones, me pareció que tocaban el piano. Escuché más atentamente, y me convencí de que, en efecto, tocaban y... tocaban Moraima, que era una de mis piezas preferidas. Corro a la sala y ¡cuál no sería mi sorprenda al encontrarme a Pepito subido en esa banquetita tocando Moraima! ¡Oh! Lo que pasó por mí en aquel momento no es posible expresarlo. Creí que estaba loca, y me dio miedo, alegría, fascinación... ¡todo al mismo tiempo! Al verme, el nene dejó de tocar y gritó: «¡Mamá, yo toco piano!» y desde aquel momento de revelación, este niño, en brazos de la niñera, reproducía al piano todo lo que podía. Bastábale escuchar dos o tres veces una obra para repetirla, como si su cabeza fuera un fonógrafo donde quedaban impresas las notas. Cuando hacía octavas, como sus manitas no daban la llave, las saltaba.9

No sabemos a ciencia cierta cuál de las dos hermanas decía la verdad, a pesar de que, tras la trayectoria intelectual de Hildegart Rodríguez, todo hace pensar que la versión real es la dada por Aurora Rodríguez. En cualquier caso, lo único indiscutible es que tía y sobrino compartieron muchos momentos y que Aurora sufrió una gran contrariedad, cuando su hermana descubrió las aptitudes musicales del niño y decidió llevárselo con ella. Algo a lo que Aurora se opuso siempre. A partir de entonces, la poca simpatía que ya existía entre las dos hermanas se transformó por este motivo, en franca animadversión entre ellas y rompieron toda relación.

Josefa no tenía los mismos planes que su hermana, quería que Pepito recibiese la admiración del gran público y que estudiara en el Conservatorio Nacional. Se trasladaron, pues, a Madrid, donde llegaron el 2 de noviembre de 1899. Dos días después, el pequeño dio un concierto en el Salón Montano con el que obtuvo un éxito tan apoteósico que todos los diarios hablaron de él. «El caso es extraordinario; poco habrá en la historia de las precocidades que se le asemejen, y de fijo que ninguno le aventaja».10

Su fama empezó a circular por los salones. La reina María Cristina lo invitó a que diera un concierto en el Palacio Real (26 de diciembre de 1899), y se ofreció a costear la enseñanza musical del niño. Decidieron entonces enviarlo a Alemania a estudiar música, pero antes estuvo estudiando alemán con un profesor que llegó desde Berlín. Mientras, seguía dando conciertos y hasta estrenó una obra compuesta por él, Marcha militar, dedicada al que años después será Alfonso XIII. Madrid fue para Pepito el inicio de su fama que pronto se extendió por toda Europa.

En agosto de 1901 el niño y la madre se desplazaron a Galicia para pasar el verano. En esas fechas la madre de Aurora ya no vivía en el domicilio familiar, se había trasladado a Madrid. Posteriormente se instalaron en Alemania. Los progresos y la fama del niño iban aumentando por toda Europa, donde se le consideraba un prodigio tal que eminentes psicólogos del instituto Psycologische de la Universidad de Leizipg estudiaron su caso.11

Desde que volvió Pepita, siempre se mantuvo la indiferencia de madre e hijo hacia Aurora, nunca reconocieron que ésta había cuidado al pequeño y le había enseñado muchas de las cosas que sabía, incluso cuando por razones de trabajo daban algún concierto en Ferrol no la invitaban a que asistiera. Era como si Aurora nunca hubiera existido en sus vidas.12

Josefa Rodríguez Arriola murió en Alemania, el 3 de mayo de 1945, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces sus hijos se trasladaron a Barcelona, con el lastre de haber actuado en conciertos para los más altos jerarcas del ejército nazi.13 Ya en España Pepito intentó seguir con su carrera musical y reapareció el 14 de abril de 1946, en el Palau de la Música y en algún que otro concierto después, pero ya estaba en la más absoluta decadencia. Murió en Barcelona, dejando dos hijos de un matrimonio fracasado en Alemania y un abandono del mundo que le había convertido en mito, cuatrocientas mil pesetas en el banco, un piso de 70 metros cuadrados y una neoplasia de hígado que lo tumbó en el Hospital de la Santa Cruz, según transcribe la magnífica revista ferrolana Análisis. Vivió en el número 21 de la barcelonesa calle Sants, esquina a Gayarre. Quizás por eso no sorprenda su final: «Fue la leyenda viva más importante de la música española. Nadie subió tan rápido y tan alto, y nadie tampoco desapareció en la bruma del olvido con la facilidad que le sumió a él», dirá Gregorio Morán recordando los cincuenta años de su muerte en La Vanguardia.

Y precisamente este devenir de las cosas, esta desaparición del genio de la que tuvo noticia, le confirmó a Aurora que la genialidad no estaba en su sobrino, sino en ella misma. Era la única manera de explicar que, al desaparecer su influencia directa sobre el niño, éste dejara de ser el genio que fue, tanto como músico como compositor. Y cambió de actitud hasta el punto que, tras el trauma que le supuso el alejamiento de su sobrino Pepito Arriola, sólo se le ocurrió que la solución pasaba por crear otro ser a semejanza del que le había sido arrebatado. La diferencia, en este caso, era importante porque ahora sería suyo. Esta vez tendría su propia «muñequita de carne».14

Mientras Pepito triunfaba en Madrid tocando ante la reina en el Palacio Real, Aurora se hacía mayor. Tenía veintitrés años y le seguía rondando por la cabeza su maternidad perdida, se refugió de nuevo en los libros y en el despacho paterno con la intención de sacar todo el provecho posible de los mismos, y decidir hacia dónde encaminar su vida a partir de entonces. A su cabeza volvieron, de inmediato, todas las conversaciones que había escuchado en el despacho de su padre: los socialistas utópicos, la creación de falansterios, las necesidades de una reforma social... Volvía, de este modo, a encontrarle sentido a su vida.

La creación de falansterios: otra forma de revolución social

Hacia1901 la madre de Aurora abandonó el domicilio familiary se fue a vivir a Madrid, aunque se desconocen las causas de este cambio de residencia. Y de hecho no se volvió a saber de ella hasta el momento de su muerte en la capital. En el certificado de defunción se explicaban algunas de las circunstancias que rodearon los últimos tiempos de su vida y su muerte. «Vivía en la calle Divino Pastor, número 24, tercer piso, donde murió el 30 de septiembre de 1902 de una hemorragia cerebral. Figura en el documento casada con don Francisco Rodríguez Arriola domiciliado con la difunta, aunque la firma del marido no aparece para nada en el certificado, lo que nos hace pensar que en ese momento no se encontraba con ella. Los testigos fueron Pedro Rodríguez y Velázquez y Emilio Moreno y López. Fue enterrado el cadáver en el cementerio de La Almudena».15

Aurora, huérfana de madre, despojada de su sobrino y sin más compañía que un anciano padre que –según ella misma dice– la idolatraba y le concedía todos los caprichos, decidió tomar las riendas del patrimonio familiar, para después poder dirigir su propia vida. Para saber por dónde empezar, fue leyendo uno a uno todos los libros de la biblioteca de su progenitor. Este «leer sin medida» será uno de los argumentos que, en el momento del juicio, se utilice como condicionante de su actitud posterior. Aurora tenía «un cerebro desordenado por la intoxicación de mil lecturas contrapuestas y mal digeridas. ¡Oh, la parte peligrosa de los libros! Sería muy provechoso un meditado estudio de esta interesantísima cuestión... es preferible cien mil veces la inteligencia natural de un analfabeto, que la mente encenagada de un lector sin previa preparación moral e intelectual».16 Estaba claro que ser una mujer culta en esa época jugaría en su contra.

Sin embargo, la realidad es que Aurora rentabilizó bien sus lecturas y poco tardó en sanear la economía de la familia. Hasta tal punto que en apenas tres años ya tenía un capital acumulado suficiente para poder plantearse algunos cambios en su vida. Con un patrimonio más que holgado para la época podía empezar a pensar en reformar la sociedad tal como había soñado, siguiendo los preceptos de los libros que había leído en el despacho paterno y recordando las conversaciones que allí había escuchado. Sin embargo, en esos momentos Aurora se sentía frustrada y sin alicientes en una ciudad tan monótona como Ferrol. En su estrecho círculo de amistades mostraba sus inquietudes sociales, teorizando sobre las injusticias y sus posibles soluciones y prefiriendo el trato con hombres ya maduros antes que el de los jóvenes pretendientes que la rondaban. Empezó entonces a rechazar con aversión la más leve inclinación amorosa de cualquier conocido: «Hacia el sexo masculino no ha sentido nunca una atracción franca de hembra», dirán sus psiquiatras. Lo cierto es que sí sentía una verdadera atracción pero en sentido distinto al que lo hacían las mujeres, era más bien algo filial y maternal a la vez. Nunca se había masturbado, le confesó a sus psiquiatras, y consideraba la homosexualidad como un vicio inexplicable. Su vida, por tanto, estaba cerrada a lo sexual, y nunca pensó en casarse, pero no olvidó ni por un instante aquella muñeca que le regalaron de pequeña, ni dejó de soñar con tener una para ella sola, aunque antes de «comprarla», debía resolver otras cuestiones.

A Aurora no se le pasaba por la cabeza que hubiera mejor forma de aprovechar la bonanza económica que estaba logrando con sus gestiones que planear la creación de una colonia del estilo de los falansterios de los socialistas utópicos.17

Primero pensó reunir unas familias para casa de labor. Desistió de hacerlo en Galicia, porque no le gustaba ni el clima ni el carácter gallego. Lo que más le disgustaba de estos era el egoísmo y la afición a los pleitos; cosa que siempre le ha molestado. Después pensó hacerlo en Alcalá de Henares; vio el anuncio de una finca que reunía buenas condiciones en la prensa. Pensaba buscar criados escogidos, de buenas condiciones morales y físicas. Casarlos lo antes posible; pensaba pagarles bien «pagaba la sanidad de cuerpo y alma». De todos ellos escogería los que mejor se portasen, a estos los educaría y una vez formados los distribuiría por toda España. Tendría hombres y mujeres modelos, que formarían familias modelos. Cree que estos debían de tener religión a ejemplo de otros sitios. No serían bautizados hasta que fueran mayores, hasta los siete años, ya que el nombre que recibieran tendría que estar de acuerdo con el temperamento de estos, hasta entonces se les llamaría con una palabra cariñosa. De entre las mujeres formaría maestras que educasen a los niños a los que, al ser mayores, se les entregarían libros para que se terminasen de formar. Quería que estas familias fuesen extendiéndose y aumentando para formar un linaje especial, distinguido, distinto al resto de los españoles. Tendría un especial cuidado en evitar la contaminación de los de fuera y que de ellos se mofasen el resto de los individuos. Los matrimonios no deberían tener más de dos hijos, hijo e hija. Ya sabía ella por entonces las medidas a seguir para que el feto fuese hembra o macho. Al preguntarle cuáles son, nos sonríe y dice que los comunes, los corrientes, los que yo conozco.18

Cuando le contó a su padre los planes, éste consiguió hacerla desistir de este empeño en ese momento, aunque ella mantuvo la idea de reformar a los pueblos. La vida sin pasión le parecía insoportable y la utopía con la que soñaba Aurora, con ayuda, sobre todo de los textos de Fourier acerca de la armonía pasional, la ayudaban a mantenerla ocupada. Los problemas sociales eran el centro de su interés y en su cabeza se iba formando la idea de vivir en una sociedad utópica, anarquista, que no se pareciera a ninguna de las que existía. Se había criado en un ambiente liberal romántico y en su pensamiento estaba siempre presente remediar las injusticias de los más desafortunados. La creación de un falansterio o colonia social podía llenar no solo el vacío en que vivía, sino solucionar muchas desigualdades. No tardó en imaginar una colonia cuyo principal fin sería formar un hombre biológicamente superior y nuevo. Una necesidad eugenésica, que parecía inspirada en la lectura de Alexis Carrel, cuyas ideas eran tomadas como dogma por Aurora, pese a que ahora podría parecernos incluso un teórico racista, cercano a los presupuestos nazis. Pero la muerte del padre y la proximidad de la Primera Guerra Mundial le hicieron desistir de este empeño, aunque no de todos sus planes.

En defensa de la selección de la raza

La eugenesia–ciencia del buen nacer, o de la selección de los nacimientos– era una de las teorías científicas que desde finales del siglo XIX se planteaban los médicos como fórmula de «saneamiento» social. Muchos teóricos europeos y norteamericanos se sumaron a la defensa de la aplicación de estas teorías, hasta tal punto que el eugenismo fue, a finales del siglo XIX y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, una posición intelectual hegemónica y prácticamente universal, compartida en sus distintas versiones por la práctica totalidad del espectro político. Baste decir que fueron eugenistas Winston Churchill, Bernard Shaw, J.M. Keynes, Henry Ford, el movimiento libertario ibérico y los nazis alemanes, lo que muestrael amplio abanico ideológico de sus seguidores.

En nuestro país, en los años veinte, pero sobre todo durante la Segunda República fueron muchos los intelectuales que sostuvieron y defendieron la aplicación de las tesis eugenistas, de Gregorio Marañón a Vital Aza, pasando por políticos como Santiago Carrillo, o médicos de reputado prestigio como Rodríguez Lafora. Luego, durante la guerra civil española, fueron eugenistas el consejero de Sanidad del Gobierno de Cataluña y el director de Prisiones Militares, entre otros. Como vemos las teorías eugénicas no se asociaban a una sola tendencia política.

La demanda de la aplicación de sus principios por parte de reputados médicos y sexólogos fue consecuencia de la creciente patologización degenerativa de amplios sectores de la población española. Esto hizo que médicos, políticos e intelectuales de todas las tendencias ideológicas, pero principalmente desde la izquierda, se planteasen la aplicación de las teorías eugénicas como única solución posible para regenerar la raza hispánica.

Lo que los eugenistas pretendían era que las sociedades progresaran y mejoraran no sólo en economía, conocimiento o moralidad, sino también biológicamente. Para ello había que controlar la reproducción y, con ella, el incremento de enfermedades de transmisión genética, facilitando de este modo la procreación de los más aptos y valiosos, y dificultando la reproducción de los ineptos, tarados, enfermos mentales, deficientes, epilépticos, etc. En otras palabras, había que sanear España si se quería que tuviera un futuro «digno».

Esta doctrina, surgida en la Inglaterra de finales del siglo XIX a la sombra del evolucionismo darvinista, sostenía que la transmisión hereditaria de los caracteres físicos y psíquicos podía ser controlada para lograr la mejora del linaje humano. Galton, el creador de la eugenesia en 1865, partió de la hipótesis de que cada grupo y clase social tenían sus características propias, determinadas por su dotación hereditaria; para lograr, pues, una mejora de la raza había que seleccionar los mejores de cada grupo y hacer que se casasen entre sí. Sólo de este modo se podía perfeccionar el fondo hereditario y elevar su nivel medio.

Galton centró sus investigaciones en la forma de distinguir dentro de cada grupo a los mejores, y en identificar a los individuos más válidos y aptos y los menos válidos. Uno de los primeros puntos de partida para clasificarlos era la historia familiar; para él, por tanto, la herencia era determinante de las características de los individuos. Le restaba, así, importancia a la educación y a la influencia ambiental.

En 1909, poco antes de morir Galton, se realizó la primera reunión general de Eugenics Education Society. En ese momento desde los postulados de la izquierda, intelectuales y profesionales de la medicina empezaban a defender una política social en la que se contemplara la aplicación de la doctrina eugenésica. El objetivo final era la mejora de la raza humana, un objetivo que acabó poco después siendo muy suculento para muchas de las doctrinas totalitarias que empezaban a emerger en Europa y que terminarían recurriendo a ella y aplicándola durante la Segunda Guerra Mundial, momento en que la izquierda empezó a alejarse de sus presupuestos y a rechazarlos totalmente. Todos los teóricos de principios de siglo tenían un punto de partida claro: los débiles mentales, los más peligrosos dentro de los locos, porque fácilmente caían en el crimen y en la prostitución, debían ser segregados en colonias donde se les haría trabajar duro y se les obligaría a vivir en absoluto celibato.19

Estas teorías traspasaron las fronteras y llegaron a nuestro país a principios del siglo XX, momento en el que muchos intelectuales