9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

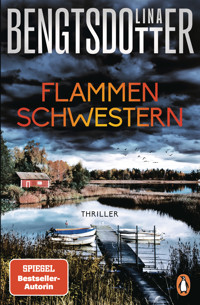

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Charlie-Lager-Serie

- Sprache: Deutsch

Ein leerer Kinderwagen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Jede Spur eine Sackgasse.

In Karlstad wird ein neun Monate altes Baby entführt. Das reiche Elternpaar steht unter Schock, die Medien berichten sensationsheischend über die vergebliche Suche. Eine Lösegeldforderung bleibt aus, vielversprechende Spuren verlaufen im Sand – doch dann erhält die brillante Stockholmer Kommissarin Charlie Lager einen Hinweis, der alles verändert: Der Fall scheint mit ihrer eigenen Familie und ihrer Vergangenheit verknüpft, die sie für immer begraben wollte. Mit jeder Stunde, die verstreicht, werden die Chancen geringer, das junge Leben zu retten. Charlie ist gezwungen, sich nicht nur um Beatrice‘ willen bis an ihre Grenzen zu treiben – sondern auch aus Angst um sich selbst.

Mit ihrer Reihe um die Stockholmer Kommissarin Charlie Lager hat sich Lina Bengtsdotter ganz nach oben in die Riege der skandinavischen Krimiautor*innen geschrieben. Ihren dritten Fall gibt es jetzt endlich im Taschenbuch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lina Bengtsdotter schreibt mit Mohnblumentod die einmalige Erfolgsgeschichte ihrer Charlie-Lager-Serie fort, mit der sie unzählige Leserinnen und Leser begeistert. Nach dem sensationellen Reihenauftakt Löwenzahnkind, dem bestverkauften Debüt des Jahres in Schweden, stürmte auch Hagebuttenblut sofort die SPIEGEL-Bestsellerliste. Lina Bengtsdotter ist in der schwedischen Kleinstadt Gullspång, die auch Charlie Lagers Heimatort ist, aufgewachsen und lebt inzwischen in Stockholm.

Lina Bengtsdotters Thriller in der Presse:

»Ein Weltbestseller!« Sunday Times über Löwenzahnkind

»Am Himmel der Krimis gibt es einen neuen Stern. Das Debüt von Lina Bengtsdotter vereint alle Zutaten eines perfekten Schwedenkrimis.« Kölner Express über Löwenzahnkind

»Spannender Thriller, nicht nur für Schwedenkrimi-Fans. Ein äußerst vielschichtiger Roman, bei dem die Spannung konstant hoch bleibt.« hr2 »Büchertipp« überLöwenzahnkind

»Atmosphärischer Schwedenkrimi mit aufregenden Cliffhängern.«Dresdner Morgenpost über Hagebuttenblut

Außerdem von Lina Bengtsdotter lieferbar:

LöwenzahnkindHagebuttenblut

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

Lina Bengtsdotter

Mohnblumentod

Thriller

Aus dem Schwedischen von Sabine Thiele

Die schwedische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Beatrice bei Bokförlaget Forum, Stockholm.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2020 by Lina Bengtsdotter

Published in the German language by agreement with Bonnier Rights, Stockholm, Sweden.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.

Cover: Favoritbüro

Covermotiv: © Schon/© Martin Wahlborg/GettyImages © STILLFX/© I Capture It/© Jens Ottoson/© almgren/shutterstock

Redaktion: Maike Dörries

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-23538-3V005

www.penguin-verlag.de

Für Enna und Elmira. Haltet durch.

Sie saßen in einem Kreis auf dem Boden, alle in Nachthemd, Pantoffeln und mit merkwürdigen Hüten auf dem Kopf. Ich hielt sie zuerst für ein paar arme Verrückte, die auf der falschen Seite des Lebens ausharrten, unglückliche Seelen, die nach Behandlungen mit sich rasend schnell drehenden Stühlen, Falltüren und Lobotomien keine Ruhe fanden.

»Ist da jemand?«, fragte eine Stimme. »Tritt aus dem Dunkel, Fremder.«

»Ich bin’s.«

»Komm rein, Sara«, sagte Lo. »Wir hören gleich ein Märchen.«

Ich trat in den Raum. In der Mitte des Kreises, den die Mädchen gebildet hatten, standen Flaschen mit brennenden Kerzen. Die Flammen warfen Schatten auf die bleichen Gesichter unter den Hutkrempen.

»Was ist, wenn uns jemand erwischt?«, meinte ich besorgt.

»Niemand erwischt uns«, erwiderte Lo und machte mir Platz. Nicki reichte ihr eine Flasche.

Seelenfrieden, so hatte Papa den hochprozentigen Schnaps immer genannt, eine Flasche Seelenfrieden. Und wie recht er damit gehabt hatte, dachte ich, als die brennende Flüssigkeit durch meine Kehle rann und der Druck auf der Brust nachließ.

»Mach weiter, Nicki«, befahl Lo.

Nicki senkte den Kopf.

»Es war einmal ein Mädchen …«

Sie sah in die Runde und forderte uns auf, die Augen zu schließen.

Ich gehorchte und wünschte, ich gehörte zu denen, die an Märchen und Erfolgsgeschichten glaubten. Ich wollte, dass es irgendwo für uns Hoffnung gab. Dass wir aus diesem Wahnsinn als starke, gesunde Menschen hervorgehen würden und irgendwo ein ganz normales Leben führen dürften. Nichts Besonderes, einfach ein normales Leben.

Kapitel eins

Es war laut geworden in der Bar, und Charlie dröhnte der Kopf. Sie hätte schon längst nach Hause gehen sollen, doch dann hatte sie Gesellschaft bekommen. Ein Mann in Anzug und ohne Ehering hatte sich neben sie gesetzt und in ihr die Hoffnung geweckt, dass der Abend doch noch wie erhofft enden würde.

Nachdem sie sich eine Weile unterhalten hatten, fragte Jack, woher sie kam.

»Stockholm«, antwortete Charlie.

»Ich meine, ursprünglich. Sprichst du nicht ein wenig Dialekt?«

»Es ist lange her, dass jemand etwas zu meinem Dialekt gesagt hat«, erwiderte Charlie. »Ich dachte, der hätte sich mittlerweile abgeschliffen.«

»Nein, hat er nicht. Lass mich raten – du bist aus Östergötland?«

»Nein, ich bin genau an der Grenze zwischen Västergötland und Värmland aufgewachsen.«

»In welcher Stadt?«

»Ein ganz kleiner Ort. Den wirst du nicht kennen.«

»Doch, bestimmt.«

»Gullspång.«

Jack runzelte die Stirn. »Du hast recht. Den kenne ich tatsächlich nicht. Entschuldige.«

»Du musst dich nicht entschuldigen.«

»Dann erzähl mir von Gullspång.«

Charlie wollte schon sagen, dass es da nichts zu erzählen gab, doch die vier Bier hatten ihre Zunge gelockert.

»Ich bin auf einem kleinen Hof auf dem Land aufgewachsen, ein gutes Stück außerhalb des Ortes.« Sie trank einen Schluck aus ihrem Glas. »Wir hatten einen Kirschbaumhain und einen Bastelschuppen und einen glitzernden See.«

Jack lächelte und sagte, das klänge wie aus einem Buch von Astrid Lindgren.

»Lyckebo«, fügte Charlie hinzu.

»Wie bitte?«

»So hieß das Haus. Lyckebo.«

»Und warst du dort glücklich?«

»Ja«, antwortete Charlie. »Das war ich wirklich.«

Irgendwo hatte sie gelesen, dass es nie zu spät für eine glückliche Kindheit war. Vielleicht musste man es genau so machen. Die schönen Seiten übermäßig betonen und die schlechten ignorieren, lügen und alles schönreden, bis man es selbst glaubte.

Jack fragte, ob sie Geschwister hatte, und Charlie dachte an das Kinderzimmer, das nie fertig geworden war, an die Autos, die Betty an die Wände gemalt hatte, das Bett, das eingebaut werden sollte.

»Ja«, sagte sie, »einen Bruder. Wir stehen uns sehr nahe.«

Standen, dachte sie. Jetzt sind wir nichts mehr. Sie sah Johans Gesicht vor sich, seine Unruhe, solange sie im Unklaren über ihre mögliche Blutsverwandtschaft waren.

Johan. In der ersten Zeit nach seinem Tod hatte sie ihn ständig vor sich gesehen. Sein Blick, als sie nackt aus dem See gekommen war, das Bett im Motel, der Kirschwein in Lyckebo. Und dann: alles, was jetzt nicht mehr möglich war.

»Ich habe eine Schwester«, erzählte Jack, »aber wir haben wenig Kontakt. Als Kinder haben wir nicht einmal zusammen gespielt, obwohl wir nur zwei Jahre auseinander sind. Vielleicht, weil wir immer unterschiedliche Sachen machen wollten.«

»Bei mir und meinem Bruder war es umgekehrt. Wir haben viel zusammen unternommen. Wir haben uns Höhlen im Wald hinter unserem Haus gebaut und unten am See gespielt.«

»Ihr hattet ein Seegrundstück?«

Charlie nickte. So konnte man es auch ausdrücken.

»Wir hatten ein kleines Ruderboot, mit dem sind wir immer aufs Wasser hinausgefahren«, fuhr sie fort. »Und wir hatten einen Fuchs, der war so zahm wie ein Hund.«

»Geht das?«, fragte Jack. »Einen Fuchs zähmen?«

Charlie dachte an das Blutbad im Hühnerstall, an Bettys Worte, dass man einem solchen Tier das Wilde letztendlich nie austreiben konnte, auch wenn sie noch sozahm wirken. Früher oder später siegten die tierischen Instinkte. Und als die Katastrophe dann eingetreten war: Was habe ich gesagt? Habe ich nicht gesagt, dass alles zum Teufel gehen würde? Jetzt siehst du ja, was passiert ist.

»Ja«, antwortete Charlie. »Unser Fuchs war lammfromm.«

Jack beugte sich näher zu ihr. »Das klingt richtig idyllisch.«

»War es auch. Traumhaft schön. Willst du noch eins?« Sie nickte in Richtung seines leeren Bierglases.

»Ich kümmere mich darum.« Er stand auf und drängte sich an die Bar.

Charlie sah ihm nach. Er war groß und gut gebaut, aber nicht das weckte ihr Interesse, sondern seine selbstsichere Art, sich zu bewegen, die Neugier, mit der er sie ansah, das Gleichgewicht zwischen Möglichkeit und Verzicht.

»Erzähl mal von dir«, sagte sie, als er mit den Bieren zurückkam. »Was genau machst du in deiner Arbeit?« Sie hatte seinen Beruf bereits wieder vergessen.

»So viel gibt es da nicht zu erzählen«, antwortete Jack. »Wirtschaft ist nicht besonders spannend. Eigentlich wollte ich Schauspieler werden, aber meine Eltern meinten, dass das kein richtiger Beruf sei. Wahrscheinlich hätte ich mich auch nicht durchsetzen können, aber …«

»Aber was?«

»Manchmal wünsche ich mir, ich hätte es wenigstens versucht. Was wäre schon dabei gewesen? Jetzt werde ich nie erfahren, ob es vielleicht etwas für mich gewesen wäre.«

»Aber für so etwas ist es doch nie zu spät?«

Charlie wusste allerdings nur zu gut, dass das nur eine dumme Floskel und es sehr wohl zu spät war.

»Prost.« Jack hob sein Glas. »Stoßen wir darauf an, dass es nie zu spät ist.«

»Trotzdem schade«, sagte Charlie, »wenn die eigenen Eltern ihre Kinder einschränken.«

»Waren deine auch so?«

»Nein, ganz bestimmt nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, ich könne alles werden, was ich wolle, nur nicht Tänzerin.«

»Und was bist du geworden?«

»Tänzerin. Ich bin Tänzerin geworden.«

Es war Viertel vor eins, die Bar würde gleich schließen.

»Was machen wir jetzt?«, fragte Charlie.

»Ich bin … verheiratet. Tut mir leid, wenn ich …«

»Kein Problem.«

Charlie versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen. Sie fühlte sich betrogen. Warum trug er keinen Ring? Wenn man nicht von Frauen aufgerissen werden wollte, neben die man sich freiwillig gesetzt hatte, sollte man dringend einen Ehering tragen.

»Warte«, sagte Jack, als sie aufstand. »Ich meine, wir können ja …«

»Nein«, erwiderte Charlie. »Ich muss morgen arbeiten.«

»Tanzen?«

»Was?«

»Musst du morgen tanzen?«

»Ja.«

»Darf ich dich noch ein Stück begleiten?«

»Ich komme schon klar.«

»Ich gehe gern noch ein Stück mit, wenn es dir recht ist.«

Sie zuckte mit den Schultern. Es waren höchstens fünfhundert Meter bis zu ihrer Wohnung, die konnte er sie gern begleiten, wenn ihm das so wichtig war.

Es war Mitte April, und als sie den Geruch von Schotter und trockenem Asphalt einatmete, fühlte Charlie sich frei und glücklich, gleichzeitig aber auch traurig. Ihretwegen dürfte der Frühling ewig dauern, damit sie den detaillierten Urlaubsplänen der Kollegen und dem Gefühl der Leere entgehen konnte, das sie immer überfiel, wenn sie freihatte.

»Hier ist es«, sagte sie, als sie vor ihrer Haustür angekommen waren. »Hier wohne ich. Danke für den angenehmen Abend.«

»Ich danke. Es war interessant, sich mit dir zu unterhalten. Du bist … anders.«

Du hoffentlich nicht, dachte Charlie, als sie bemerkte, wie er mit sich rang.

»Ich komme gerne noch einen Moment mit hoch …«, fuhr er fort. »Eigentlich mache ich so etwas nicht, aber …«

Ich weiß, dachte Charlie, als sie die Treppen hinaufgingen. Es gibt verdammt viele von euch, die so etwas eigentlich nicht machen.

Sie rutschte mit dem Schlüssel vom Schloss ab und hinterließ einen kleinen Kratzer in der Tür. Bald würde sie wie ihre alte Wohnungstür aussehen, wie nach einem Einbruchsversuch.

»Sehr schön«, sagte Jack, als sie in die Diele traten. Er blickte an die Decke, als wolle er die Höhe schätzen.

Charlie hatte die Wohnung auf Östermalm mit einem Teil des Geldes bezahlt, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Zuerst hatte sie nichts von Rikard Mild annehmen wollen, doch ein beharrlicher Anwalt hatte ihr geraten, ihren Stolz hinunterzuschlucken, da das Erbe sonst an seine anderen Kinder und seine Witwe gehen würde. Charlie hatte an das riesige Haus ihrer Halbschwester auf Djursholm gedacht und beschlossen, den ihr zustehenden Teil anzunehmen.

Anders hatte sie überredet, in eine neue Wohnung zu investieren. Zuerst hatte sie sich mit dem Argument geweigert, ihre alte Wohnung sei doch völlig in Ordnung. Anders hatte ihr nicht widersprochen, doch sie solle ein wenig in die Zukunft denken – wenn schon nicht für sich, dann vielleicht im Hinblick auf eine mögliche Familiengründung.

Das habe ich nicht vor, hatte Charlie geantwortet.

Dann war sie trotzdem mit Anders zu Besichtigungen gegangen, als er nach seiner Scheidung nach einer neuen Bleibe gesucht hatte. Irgendetwas an dieser Dachwohnung hatte sie angesprochen. Vielleicht die offene Küche und die Deckenbalken, oder der große Balkon, auf dem ihr Magen kribbelte, wenn sie nach unten blickte. Dort draußen hatte sie gehört, wie einer der anderen Interessenten zu seiner Begleitung sagte, dass sich der vorherige Besitzer in der Wohnung erhängt habe. Anders war überzeugt, dass das nur ein Trick war, um die anderen Interessenten abzuschrecken. Die Leute ließen sich die verrücktesten Sachen einfallen, um den Preis zu drücken.

Auf Charlie hatte es die entgegengesetzte Wirkung gehabt. Sie glaubte nicht an Zeichen, doch das Gerücht, jemand habe sich in der Wohnung erhängt, reizte sie. Sie dachte an Bettys Geschichte über Lyckebo, wie sie es nach dem Selbstmord des früheren Besitzers billig hatte erwerben können. Des einen Leid, des andern Freud …

Eine Woche später hatte sie den Zuschlag erhalten, und die Wohnung in der Grev Turegatan gehörte ihr.

»Was für ein großartiges Bild!«, sagte Jack und deutete auf das große Gemälde im zur Küche führenden Flur. »Vom wem ist das?«

»Susanne«, antwortete Charlie, »Susanne Sander. Eine Freundin von mir. Sie ist nicht bekannt.«

»Das sollte sie aber sein.« Jack trat näher an das Bild heran. »Ich liebe die Details.«

Charlie nickte und dachte daran zurück, wie sehr sie sich über das Geschenk gefreut hatte. Sie liebte einfach alles an dem Bild, das wirbelnde schwarze Wasser, die blühenden Kirschbäume, das alte rote Holzhaus, die Frau in dem Kleid und in Holzschuhen auf der Treppe, das Mädchen auf ihrem Arm. Eine Mutter mit ihrer Tochter. Betty und sie.

»Sie hat wirklich Talent«, fuhr Jack fort. »Mir gefallen die Kontraste. Das Dunkle und das Helle, Tiefe und Fläche. Die zwei Jahreszeiten.« Er deutete auf die rechte Ecke, die in gedämpfteren Farben gehalten war. »Die hier haben mehr an«, sagte er und meinte damit einen Mann und einen Jungen, die mit dem Rücken zum Betrachter standen. Mattias und Johan.

Das traurigste Detail übersah Jack, die kleinen Kinder links vom Haus, ein Baby – ein Mädchen – und ein etwas größerer Junge, beide mit geschlossenen Augen. Charlie hatte sie zuerst auch übersehen, weil ihre Kleider die Farben der Blumen und des Grases hatten, und man musste sehr genau hinschauen, um Körper und Gesichter zu erkennen.

»Willst du ein Bier?«, fragte Charlie.

Jack nickte.

»Ich wusste nicht, dass man als Tänzerin … so gut verdient«, bemerkte er, als er die geräumige, frisch renovierte Küche betrat.

Charlie drehte sich schweigend um, zog geschmeidig den Pullover über den Kopf und küsste Jack.

»Wie willst du mich?«, flüsterte er, als sie ihn ins Wohnzimmer drängte. Sie stolperten und fielen auf den dicken Teppich.

»Gefällt dir das?«, fragte er, nachdem sie ihre Kleider abgestreift hatten und er die Innenseite ihres Schenkels küsste.

Es kitzelte, doch Charlie flüsterte trotzdem, dass es ihr gefiel. Auch wenn sie wünschte, er würde schnell zur Sache kommen. Sie vergrub die Finger in seinem Haar und rutschte nach unten, um das Ganze zu beschleunigen.

»Du gehst aber ganz schön ran«, murmelte er.

Kapitel zwei

Nachdem sie fertig waren, wand sich Charlie aus Jacks Armen. Sosehr sie ihm vor einer halben Stunde hatte nahe sein wollen, so sehr wünschte sie sich jetzt, er möge einfach nur verschwinden. Doch Jack war nicht der einfühlsame Typ und legte wieder den Arm um sie.

»Du wohnst noch nicht lange hier, oder?«, fragte er.

»Nein, wieso?«

»Weil du keine Gardinen aufgehängt und generell wenig Sachen hast.«

»Ich mag keine Gardinen, und Sachen auch nicht.«

Sie dachte an Bettys Worte.

Ich reise nicht mit schwerem Gepäck, sondern nur mit dem Nötigsten.

Am Ende hatte dann aber doch alles zu schwer auf Betty gelastet und sie in den Abgrund gezogen.

»Wäre es okay, wenn du jetzt heimgehst?«, fragte Charlie und nahm seinen Arm von ihrer Brust.

»Machst du Witze?« Jack setzte sich auf.

»Nein. Ich muss morgen arbeiten, und du bist doch … verheiratet?«

»Meine Frau ist verreist, ich habe es nicht eilig. Aber wenn du das möchtest, gehe ich natürlich.«

»Schon okay. Du kannst auf dem Sofa schlafen«, sagte Charlie.

»Ist das dein Ernst?«

Genau das war das Problem, wenn man Männer mit nach Hause nahm, dachte Charlie. Man hatte nicht in der Hand, wann sie wieder gingen.

»Ich schlafe lieber allein«, antwortete sie. »Das ist nichts Persönliches.«

»So fühlt es sich aber an.«

Jack stand auf und suchte mit schnellen, aggressiven Bewegungen seine Kleidung zusammen.

»Willst du wissen, was ich glaube?«, sagte er, nachdem er sich angezogen hatte.

Charlie dachte, das würde sie ja gleich zu hören bekommen, egal ob sie es wollte oder nicht.

»Dein Leben war gar nicht so toll. Du wirkst irgendwie ganz schön verkorkst.«

»Ist die Analyse nicht ein bisschen übertrieben, nur weil ich gern allein schlafe?« Sie setzte sich auf.

»Es ist ja nicht nur das. Irgendetwas stimmt nicht mit dir, auch wenn ich es nicht benennen kann.«

Charlie legte sich wieder hin und schloss die Augen. Typisch, dass sie einen schnell eingeschnappten Amateurpsychologen abgeschleppt hatte. Sie hatte sich nie besonders viele Gedanken darüber gemacht, warum sie neben anderen Menschen nicht schlafen konnte. Während ihrer kurzen Beziehungen hatte sie es immer vermieden, beieinander zu übernachten, weil sie nicht die ganze Nacht wach liegen wollte.

Charlie dachte an die Feiern in Lyckebo, bei denen Betty irgendwo eingeschlafen war und keiner sie wecken konnte. Das Gefühl, im Kinderbett aufzuwachen und den Alkoholatem ihrer Mutter zu riechen. Schläfst du? Schläfst du, Liebling?

»Das stimmt nicht!«, rief sie Jack nach, als er Richtung Diele ging. »Ich bin auch nicht verkorkster als alle anderen.«

»Das glaube ich dir nicht«, sagte er. »Und ich glaube dir auch nicht, dass du Tänzerin bist.«

Dann schlug die Tür ins Schloss.

Sara

»Ich kapiere nicht, was ich da soll«, sagte ich und drehte mich zu Rita. Sie saß viel zu nah am Lenkrad und jagte beim Schalten den Motor zu sehr hoch.

»Es macht mir Angst«, antwortete sie, »dass du das nicht verstehst. Ist dir nicht klar, wie du dich das ganze letzte Jahr über aufgeführt hast?«

Ich schwieg.

»Wie eine Wilde«, fuhr Rita fort. »Wie eine Irre. Da gibt es nichts zu grinsen. Ich konnte ja kaum arbeiten wegen der ganzen Gespräche und Termine wegen dir. Ich habe auch ein Leben, eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Verstehst du?«

Ich nickte, auch wenn ich nicht verstand, was sie meinte. Ritas Familie war ein seltsamer Freund, mit dem sie nicht zusammenwohnte und den sie kaum zu sehen schien. Ich war ihre nächste Verwandte, und es tat weh, dass sie nach allem, was passiert war, solche schrecklichen Sachen zu mir sagte. Ihrer eigenen Nichte. Wer von uns beiden war hier eigentlich irre?

»Es liegt ja wohl nicht ausschließlich an mir«, wehrte ich mich.

»Hör auf, alles abzustreiten«, schimpfte Rita. »Du bist selbst schuld an deiner Situation. O doch«, fuhr sie fort, als ich die Augen verdrehte.

Das war nicht ganz richtig, fand ich. Ich konnte nichts dafür, dass Papa tot und Mama nicht mehr nach Hause gekommen war und dass Rita mir nicht angeboten hatte, bei ihr zu wohnen.

»Mach mal das Handschuhfach auf«, forderte sie mich auf.

Ich gehorchte.

»Hol die Zigaretten raus.«

Ich suchte vergeblich zwischen Verbandsmaterial und Bedienungsanleitungen danach.

»Mist!«, fluchte Rita. »Jetzt hat der Arsch schon wieder meine Zigaretten genommen. Deshalb kann ich nicht mit ihm zusammenwohnen. Er kapiert nicht, dass er sich nicht an den Sachen von anderen Menschen vergreifen soll.«

»Ich habe Zigaretten dabei«, sagte ich.

Wir hielten an einem Rastplatz.

»Ist dir nicht kalt?«

Rita deutete auf meinen bauchfreien Pullover. Sie hatte mich zu überreden versucht, etwas anderes anzuziehen, egal was, solange ich nicht wie eine Nutte aussah. Aber die mussten mich in diesem Heim eben so nehmen, wie ich war.

»Du fährst schließlich nicht in die Sommerferien«, fügte Rita hinzu.

Ich sagte, das wüsste ich. Dann musste ich an Papas Pläne für die Ferien denken. Er hatte immer davon gesprochen, mit mir an weiße Strände mit Palmen zu fahren, mit Kokosnüssen und kristallklarem Wasser. Ich glaubte schon lange nicht mehr daran, dass wir jemals verreisen würden, aber ich hatte ihm so gern zugehört. Er hatte es so anschaulich geschildert, dass ich fast das Gefühl hatte, dort gewesen zu sein. Du und ich unter einer Palme. Ich trinke ein kaltes Bier und du … irgendwas anderes. Weißer Sand, türkises Wasser und kein Mensch, so weit das Auge reicht.

»Ich werde das Haus verkaufen«, verkündete Rita und trat ihre Zigarette aus. »Warum sollten wir es behalten? Irgendein Deutscher oder Norweger wird schon viel zu viel Geld dafür hinblättern. Aber ich muss es erst entrümpeln und putzen, und das wird dauern bei dem ganzen Mist, der sich angesammelt hat.«

Ich sah vor mir, wie Rita und ihre Freunde das Haus ausräumten. Wie sie über die alten Weihnachtsgardinen lachten, die seit Jahren am Küchenfenster hingen, sich vor dem Geruch nach Pisse in der Toilette ekelten und die Augen verdrehten bei dem ganzen Müll, den Papa nie wegwerfen wollte. Wie zum Teufel kann man so wohnen? Bei dem Gedanken wurde ich wütend.

»Er war am Ende ja fast schon so ein Messie«, sagte Rita.

»Es fiel ihm einfach nur schwer, etwas wegzuwerfen«, entgegnete ich und dachte an die Büchsen, die gefüllt waren mit Kronkorken, kaputten Feuerzeugen und alten Münzen.

»Ja, genau, und jetzt darf ich mich darum kümmern.«

»Tut mir leid, dass er dir so viel Ärger macht, weil er gestorben ist.«

»So habe ich das nicht gemeint.«

Ich sagte, ich wolle einfach nur wieder nach Hause fahren, allein leben, ich käme schon klar. Doch Rita entgegnete, dass ich das nicht dürfe. Ich konnte nicht wie Pippi Langstrumpf leben. Jemand musste sich um mich kümmern.

Warum?

Aus zwei Gründen. Erstens: Ich war destruktiv. Zweitens: Ich besaß keine Truhe voller Goldmünzen.

Kapitel drei

Charlie wachte vor dem Wecker auf. Sie lag unter einer dünnen Decke nackt auf dem Sofa, ihr Hals war trocken und verkrampft. Sie stand auf, zog sich das T-Shirt über, das auf dem Boden lag, und ging in die Küche.

Auf dem Dunstabzug lag der Alkoholtester. Sie blies hinein und sah erleichtert, dass ihr Blutalkoholwert bei 0,0 Promille lag. Vor ein paar Monaten war sie am Tag nach einem durchzechten Abend in eine Kontrolle geraten, und es war pures Glück gewesen, dass sie bestanden hatte. Das Risiko wollte sie nicht mehr eingehen.

Sie holte die Dose mit dem Sertralin hervor und nahm vier Tabletten mit einem großen Schluck Wasser. Vor anderthalb Jahren hatte sie von hundert auf zweihundert Milligramm erhöht, und die Welt da draußen war in weitere Ferne gerückt. Sie nahm jetzt die höchste Dosis, hatte der Arzt beim Ausstellen des Rezeptes gesagt. Wenn das nicht half, dann …

Sie hatte nicht nachgefragt, was er damit meinte. Sie wusste, zu welchen Methoden man griff, wenn nichts anderes half.

Die Nebenwirkungen nach der Dosiserhöhung waren stärker geworden. Sie schwitzte, schlief unruhig und hatte das Gefühl, dass ihr Gedächtnis schlechter geworden war. Doch das nahm sie alles gern in Kauf, wenn ihr dadurch die schlimmsten Angstattacken erspart blieben.

Sie nahm einen Trinkjoghurt aus dem Kühlschrank und zwang sich, die Flasche zu leeren, damit sich die Übelkeit legte. Wegen des seltsamen Nachgeschmacks sah sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Seit fast einer Woche abgelaufen.

Eine Viertelstunde später fuhr sie mit dem Aufzug in die Tiefgarage. Wie viel einfacher das Leben mit genügend Geld doch war, dachte sie. Sie musste nicht mühsam nach einem Parkplatz suchen oder im Winter die Scheiben freikratzen. Diese kleinen Dinge waren es, für die es sich lohnte, mehr als unbedingt nötig davon zu haben.

»Charline?«

Verdammt, dachte Charlie, als sie die nörgelnde Stimme ihrer Nachbarin hörte, und drehte sich um. Trotz der frühlingshaften Temperaturen trug Dorothea einen Pelz, der ihr bis zu den Füßen reichte.

»Wenn es um den Papiermüll geht, den ich vor meiner Tür abgestellt habe – den habe ich mittlerweile entsorgt«, sagte Charlie.

»Nein, darum geht es nicht.«

»Können wir uns später unterhalten?«, bat Charlie. »Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.«

»Sie nehmen ja nachts gern mal … fremde Männer mit in die Wohnung«, fuhr Dorothea ungerührt fort. »Viele aus der Eigentümergemeinschaft finden das problematisch.«

Charlie wurde erst eiskalt, dann glühend warm. Sie war Betty. Es spielte keine Rolle, dass die Kulisse eine andere war. Sie war Betty, und Dorothea war die Blicke im Ort, die Besuche der Schule zu Hause, das Geschrei der betrogenen Ehefrauen.

Um die kümmern wir uns nicht, Liebling. Wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht. Kopf hoch und nach vorn schauen.

»Warum?«, erwiderte Charlie und sah Dorothea direkt an. »Warum genau ist das ein Problem?«

»Ja, das dürfte Ihnen doch klar sein. Man fühlt sich einfach nicht sicher, wenn ständig Leute im Haus ein und aus gehen. Wer weiß, was für zwielichtige Gestalten den Zugangscode für die Haustür haben.«

»Woher wollen Sie wissen, dass das zwielichtige Gestalten sind? Es könnten ja auch meine Freunde sein?«

»Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, Charline, aber ich für meinen Teil finde das nicht angemessen. Vielleicht sollten Sie Ihre Freunde lieber tagsüber treffen. Ich spreche hier wohl im Namen aller Eigentümer.«

»Dann richten Sie allen Eigentümern doch bitte etwas von mir aus«, sagte Charlie.

Dorothea nickte.

»Ich nehme in meine Wohnung mit, wen ich will und wann ich will. Und es ist mir egal, was Leute, die ich nicht kenne, von mir denken. Es ist mir egal. Können Sie das bitte weitergeben?«

»Sie können bei der nächsten Versammlung ja gern selbst mit allen sprechen.«

»Da habe ich keine Zeit«, entgegnete Charlie. »Mir ist etwas dazwischengekommen.«

»Wie können Sie das jetzt schon wissen? Wir haben noch nicht mal einen Termin festgelegt.«

Charlie erinnerte sich an die letzte Eigentümerversammlung, die stundenlangen Diskussionen wegen Fahrrädern in den Kellerabteilen, Zugangscodes und die schlampige Arbeit der Reinigungsfirma im Treppenhaus. Kinder schrien zu laut im Innenhof, Fremde seien angeblich um das Haus herumgeschlichen, und eine Hecke sei nicht ordentlich gegossen worden.

»Es müssen aber alle teilnehmen, Charline, wir sind nur so wenige …«

»Ist das gesetzlich vorgeschrieben?«, unterbrach Charlie sie. »Dass Anwesenheitspflicht besteht?«

Dorothea warf ihr einen Blick voller Abneigung zu und sagte, dass man in diesem Haus als Eigentümer an den Versammlungen teilnahm, so sei es schon immer gewesen. Dann drehte sie sich um und marschierte wütend zu ihrem Wagen.

Charlie dachte wieder an Betty.

Die sind uns egal. Wir hören sie nicht, wir sehen sie nicht. Kopf hoch.

Charlie hatte die Blicke gesehen, das Flüstern gehört. Manchmal hatte sie sogar das Gefühl gehabt, Gedanken lesen zu können. Dass die Tochter mal genauso verrückt wie die Mutter werden würde.

Charlie hatte versucht, Betty dazu zu bringen, mehr wie die anderen Mütter zu sein. Nicht alle möglichen Leute nach Hause einzuladen und ausufernde Feiern zu veranstalten, was richtig gefährlich werden konnte. Betty hatte jedoch nur gelacht und nicht verstanden, wie um alles in der Welt sie so ein kritisches und misstrauisches kleines Kind bekommen konnte.

Und wenn alles Bargeld ausgegeben, alle Schnapsflaschen geleert waren und Bettys überdreht gute Laune in Depression umgeschlagen war und sie ins Leere starrend auf dem Sofa lag, hatte sie Charlie zu sich gerufen und ihr gesagt, sie hätte auf sie hören sollen. Sie hätte auf ihre Tochter hören sollen, denn Charlie sei der Welt klügster Mensch und Betty eine Idiotin. Deine Mutter ist leider eine ganz schöne Idiotin, Charline.

Dorothea rollte an ihr vorbei, gab Gas und warf ihr einen letzten Blick zu.

Charlie lächelte. Ich bin immun, dachte sie. Es ist mir egal. Und da war es wieder, dieses leise Gefühl der Dankbarkeit, Betty Lagers Tochter zu sein.

Kapitel vier

In ihrem Wagen sah es aus, als ob sie darin wohnte. Pappbecher, T-Shirts und Briefe lagen wild verstreut herum. Warum räumte sie nicht einfach auf? Warum fiel ihr vieles, was andere ganz automatisch erledigten, so schwer?

Als sie aus der Garage fuhr, fiel ihr ein, dass sie Anders abholen sollte. Er wohnte nur zwei Straßen von ihr entfernt, und sein Auto war gerade in der Werkstatt.

Während sie vor seinem Haus wartete, trat eine Familie auf die Straße, Mutter, Vater und ein etwa dreijähriges Mädchen. Die Mutter trug außerdem ein Baby in einem Tragegurt vor dem Bauch. Charlie sah ihnen nach, als sie davongingen. Wie so ein Leben wohl war? Kleine Versionen seiner selbst zu erschaffen? Sie zu Ballettstunden zu begleiten, zu Elternabenden und Familienfeiern zu gehen? Wäre es bei ihr und Johan auch so gewesen, wenn er nicht …?

Red dir nichts schön, flüsterte Betty in ihrem Kopf. Das mit der Zweisamkeit ist nichts für uns, das endet immer nur böse. Egal was passiert, es geht nie gut aus.

Doch da waren sie auf einmal wieder, Mama, Papa und die Kinder, und Charlie verspürte eine plötzliche Trauer darüber, dass das Leben – oder was auch immer – sie so geschädigt hatte, dass sie dieses Glück oder diese Sicherheit niemals mit einem anderen Menschen empfinden könnte. Es war egal, ob diese Gefühle eingebildet oder falsch waren oder irgendwann erkalten würden. Sie hatte daran glauben wollen, wenigstens für eine Weile.

»Gemütlich hast du’s hier«, sagte Anders und hob eine braune Bananenschale vom Boden auf. »Wie hältst du das nur aus?«

»Ich halte es nicht aus.«

»Warum machst du dann nicht sauber?«

»Ich räume die ganze Zeit auf«, erwiderte Charlie. »Oder zumindest manchmal, aber direkt danach ist es wieder unordentlich. Zu Hause ist es dasselbe. Ich begreife nicht, wie es bei anderen Leuten immer so ordentlich sein kann.«

»Man muss einfach nur alles gleich wieder an seinen Platz zurücklegen«, antwortete Anders, als sei es das Einfachste auf der Welt. »Du solltest das Auto mal zu einer Innenraumreinigung bringen. Ich kenne da jemanden …«

»Später«, unterbrach ihn Charlie. »Im Moment ist so viel anderes los.«

»Ich finde es gerade ziemlich ruhig.«

»Es geht nicht immer um die Arbeit.«

»Nicht? Habe ich etwas verpasst? Hast du jemanden kennengelernt?«

»Fang nicht schon wieder damit an.«

»Mache ich nicht. Ich bin nur neidisch.«

»Worauf?«

»Dass du so leicht neue Leute kennenlernst.«

»Das würdest du auch, wenn du dich ein bisschen anstrengen würdest.«

»Ja, aber wie lernt man überhaupt jemanden kennen?«, fragte Anders. »Ich arbeite die ganze Zeit, oder Sam ist bei mir. Und das Angebot, wenn man da draußen nach jemandem sucht … Wie soll man jemanden finden, der Single ist und sich von einem genauso angezogen fühlt wie umgekehrt. Was denn?« Er drehte sich zu Charlie, die leise lachte. »Was ist daran lustig?«

»Du klingst wie ein alter Mann, wenn du sich voneinander angezogen fühlen sagst.«

»Was schlägst du dann vor? Ich meine, um jemanden zu finden, mit dem es klappt?«

»Machst du dich jetzt über mich lustig?«, wollte Charlie wissen. »Bei mir hat es doch noch nie mit irgendwem geklappt, zumindest nicht so, wie du es verstehst. Aber für mich funktioniert es.«

Mit Wohlbehagen dachte sie an die vergangene Nacht. Nachdem Jack aufgehört hatte zu reden und das tat, was er tun sollte, war es schön gewesen. Wenn er danach nicht so gekränkt und verletzend geworden wäre, hätte sie ihn gern wiedergesehen.

Ein Auto bog vor ihr auf die Straße ein.

»Ganz ruhig«, sagte Anders, als sie hupte. »Er hatte Vorfahrt.«

»Muss er sich so reindrängen, nur weil er Vorfahrt hat?«

»Nein, aber du musst nicht so aggressiv sein. Fußgängerübergang«, verkündete er und deutete auf eine Frau mit einem Hund, die auf die Straße getreten war.

»Das sehe ich«, fauchte Charlie.

»Warum bist du so gestresst?«

»Bin ich nicht.«

»Lass es mal ein wenig ruhiger angehen, wenn wir ausnahmsweise gerade keinen dringenden Fall haben.«

»Ich lasse es ruhig angehen«, wehrte sich Charlie und dachte, wie unwohl sie sich fühlte, dass sie gerade nicht mit Ermittlungen beschäftigt waren.

Den gestrigen Tag hatten sie in der Rechtsmedizin verbracht, um sich über neue Techniken zu informieren. Und wenn heute nichts Eiliges anstand, würden sie die Zeit mit persönlicher Weiterbildung verbringen, wie Challe es nannte. Charlie wollte sich in die aktuellste internationale Forschung zum Thema Profiling vertiefen. Sie hoffte, damit die nagende Rastlosigkeit in Schach zu halten.

Am Eingang zur Nationalen Operativen Abteilung zogen Anders und Charlie ihre Magnetkarten durch das Lesegerät und gingen durch die Absperrung. Charlie arbeitete seit vier Jahren bei der NOA und war die jüngste Ermittlerin im Team, das aus den besten Kräften des Landes in ihren jeweiligen Fachgebieten bestand. Dennoch war ihr das sogenannte Hochstapler-Syndrom unbekannt, von dem so viele Menschen sprachen, nämlich die Angst, eigentlich unfähig im eigenen Job zu sein und irgendwann enttarnt zu werden. Im Gegenteil. Sie wunderte sich oft über die Defizite und Wissenslücken bei ihren Kollegen. Vor Challe hatte sie höchsten Respekt – aber nicht, weil er ihr Chef war, sondern weil er schnell denken konnte und auf eine Art hart war, die ihr gefiel, weil sie seine Laune und seine Reaktionen so leicht einschätzen konnte. Sie war ihm auch dankbar, dass er ihr immer größere Verantwortung übertragen und sein Vertrauen in sie demonstriert hatte, obgleich sie ihm einige Male Anlass zum Zweifeln geliefert hatte.

Noch eine Viertelstunde bis zur Morgenbesprechung. Charlie scrollte im Internet durch die großen Tageszeitungen und rief dann die Lokalzeitung aus Västergötland auf, die sie abonniert hatte. Früher hatte sie alles gemieden, was mit Gullspång zu tun hatte, doch jetzt verfolgte sie das Geschehen dort recht aufmerksam. Dass der Fußballverein aus der fünften in die vierte Liga aufgestiegen war, dass ein Milchbauer auf Silberschmied umgesattelt hatte und welche Fahrräder und Bootsmotoren gestohlen worden waren.

Kristina stellte im Besprechungsraum Kaffee und Kekse bereit.

»So ein tolles Wetter heute«, sagte sie und zog eine Gardine am Fenster zurück. »Jetzt ist es wirklich Frühling.«

»Ja, echt schön«, erwiderte Charlie.

Sie nahm eine Kaffeetasse und füllte sie mit Wasser aus einer Karaffe auf dem Tisch. Es war kein Geheimnis, dass sie und Kristina nicht warm miteinander wurden, doch Charlie hatte gelernt, sich mit ihr einfach nur über das Wetter zu unterhalten und keine Energie mehr in andere Gesprächsthemen zu investieren. So funktionierte es meistens gut.

Hugo kam herein, gefolgt von Anders, Challe und dem Rest des Teams.

Mit Greger Vincent hatten sie einen neuen Kollegen bekommen. Er war vorher bei der Abteilung für Kapitalverbrechen gewesen und seit ein paar Wochen bei der NOA. Sie hatten noch keinen Fall gemeinsam bearbeitet, doch Charlie freute sich darauf, da Greger einen guten Ruf und sie schon ein paarmal zum Lachen gebracht hatte. Er setzte sich an den Konferenztisch, und auf seinem weißen Hemd prangte ein Kaffeefleck, was Kristina auf dem Weg zur Tür natürlich sofort kommentierte.

»Jetzt ist es eben so«, antwortete Greger ungerührt.

Charlie lächelte ihn an. Sie fand es sympathisch, wenn Menschen ihr eigenes Äußeres nicht so wichtig war. Greger erwiderte das Lächeln und hob grüßend seine Kaffeetasse.

Die Sonne schien in den Raum, und die Besprechung verlief fröhlich und entspannt, doch Charlie wünschte sich wie üblich, sie wäre schon zu Ende. Sie würde sich nie an Gespräche ohne konkretes Thema oder Ziel gewöhnen. Als man zu den Urlaubsplänen der Teammitglieder überging, nahm sie sich ihren zweiten Keks und schaltete innerlich ab.

»Und was ist mir dir, Charlie?«, sagte Challe plötzlich.

»Keine Ahnung«, erwiderte sie. »Ich fahre vielleicht in mein Haus in Västergötland. Was denn?«, fragte sie, als die anderen zu lachen anfingen.

»Wir haben gerade darüber gesprochen, womit ihr euch heute beschäftigen werdet«, half ihr Challe auf die Sprünge. »Die eigenständige Weiterbildung, du weißt schon.«

»Ach so. Also, ich … Aus Deutschland gibt es neue Forschungsergebnisse zum Thema Profiling, das wollte ich mir mal durchlesen.«

»Gut«, antwortete Challe. »Du kannst dem Team ja später berichten, wenn du auf etwas Interessantes gestoßen bist.«

Charlie nickte.

Greger ging vor ihr aus dem Besprechungsraum. Sein Gang war leicht schlendernd, jungenhaft, dabei war Greger Vincent gerade vierzig geworden. Manche Menschen wirkten einfach immer etwas kindlich, egal wie alt sie waren, wohingegen andere – sie selbst eingeschlossen – immer schon alt gewesen waren. So hatte Betty es zumindest immer ausgedrückt. Ich habe der Welt älteste Tochter.

Kapitel fünf

Als Erstes machte Charlie ein Feuer im Kamin, als sie nach der Arbeit nach Hause kam. Es war zwar warm genug, doch sie saß gerne davor und starrte in die Flammen und hörte dem knackenden Birkenholz zu. Sie hoffte, es würde gegen die Rastlosigkeit helfen, die im Lauf des Tages immer stärker geworden war. Vielleicht sollte sie eine Weile lesen. Sie holte das Buch, das auf ihrem Nachttisch lag. Bergljots Familie, von Vigdis Hjorth, das sie schon nach wenigen Seiten geliebt hatte. Doch jetzt konnte nicht einmal dieser fesselnde Roman sie in seine Welt ziehen. Vielleicht sollte sie noch mal los und eine kleine Runde durch die Stadt drehen. Schließlich war es Freitagabend.

Sie scrollte durch die Kontaktliste in ihrem Handy. Lauter Männervornamen, zu denen sie sich Eselsbrücken notiert hatte. Tim, Gitarrenmann, Barkeeper-Adam, Ludde J., alle würden nur zu viel Stress bedeuten und lagen zu weit in der Vergangenheit.

Sie gab auf und schrieb Anders eine Nachricht: Lust auf ein Bier?

Nach ein paar Sekunden erhielt sie ein Foto von einem gedeckten Tisch. Vielleicht später.

Sie seufzte. Da würde sie wohl allein losziehen müssen. Anders würde noch einige Stunden beim Abendessen verbringen, und dann war er vielleicht zu müde, um noch mal rauszugehen.

Charlie fasste regelmäßig Vorsätze, und am schwersten fiel es ihr, nicht allein zu trinken. Irgendwo hatte sie gelesen, dass man genau das vermeiden sollte, wenn man nicht betrunken werden wollte. Doch das war nicht so einfach. Allein die Angst, richtig alkoholkrank zu werden und dann ganz mit dem Trinken aufhören zu müssen, hielt sie manchmal davon ab, denn ein Leben ohne Alkohol … Sie wusste nicht, ob sie das aushalten würde.

Zehn Minuten später verließ sie die Wohnung und eilte an Dorotheas Tür vorbei.

Sie spazierte auf gut Glück durch die Gegend, bis sie plötzlich laute Musik aus einer Nebenstraße hörte, die aus einem Keller drang. Charlie blieb bei einigen Frauen in den Dreißigern stehen, die auf der Straße rauchten, und fragte, ob hier eine Bar wäre.

Eine der Frauen bestätigte das, und nicht nur irgendeine Bar, sondern ausgerechnet im reichen Stadtteil Östermalm gab es hier das billigste Bier in ganz Stockholm.

Charlie ging die Treppe nach unten, feuchtwarme Luft schlug ihr entgegen. Die Räume waren niedrig. Sie setzte sich auf einen Barhocker und bestellte ein Bier.

Sara

»Schau nur, wie toll das aussieht«, sagte Rita, als sie auf den Parkplatz vor einem imposanten roten Backsteingebäude einbog. »Wie ein Schloss. Kaum zu glauben, dass das früher mal eine Irrenanstalt war.«

Wir gingen den Kiesweg auf den Eingang zu. Die Grünanlagen um das Gebäude waren so weitläufig, dass ich nicht sehen konnte, wo sie endeten. Geharkte Wege durchzogen den Rasen, überall standen in Form geschnittene Büsche und Bänke.

»Warum bleibst du stehen?«, fragte Rita.

»Was ist denn das?« Ich zeigte auf eine Figur.

»Eine Statue.« Rita seufzte. »Ein Engel.«

»Das sehe ich auch, aber warum hat sie keinen Kopf?«

»Der ist wahrscheinlich abgefallen«, meinte Rita. »Warum hältst du dich mit solchen Kleinigkeiten auf?«

»Das ist Nike von Samothrake«, verkündete eine Stimme, und ein Mädchen trat hinter einem Busch hervor. Sie war genauso dünn angezogen wie ich. »Und ihr fehlt nicht nur der Kopf.« Sie deutete auf die Statue. »Sie hat auch keine Arme und Füße. Aber Flügel hat sie, was ziemlich sinnlos ist, wenn man nicht sehen kann, wohin man fliegt.«

Am Eingang wurden wir von einer Frau empfangen, die uns zur Begrüßung die Hand gab, erst mir, dann Rita. Sie hieß Marianne und war die Heimleiterin. Sie sagte, ich würde mich sicherlich bei ihnen wohlfühlen, und bat uns, ihr durch einen langen Korridor mit in den Boden eingelassenen Fossilien zu folgen.

Wir saßen schon einige Minuten in Mariannes Büro, als ich den kleinen Hund in der Ecke hinter dem Schreibtisch entdeckte. Er stand plötzlich auf und kam zu mir. So einen Hund hatte ich noch nie gesehen. Die einzelnen Körperteile schienen nicht richtig zusammenzupassen; die Zähne im Unterkiefer mit dem Unterbiss waren zu groß, und die Ohren ragten in verschiedene Richtungen.

Mariannes eintöniger Vortrag über Vorschriften, Besuchstage, Verbote und Zeiten, an die man sich zu halten hatte, ermüdete mich schnell.

Rita schien genauso unkonzentriert wie ich. Sie wollte wahrscheinlich einfach nur von hier weg, eine Zigarette rauchen und zu dem Mann zurückkehren, der sich ständig an ihren Sachen vergriff.

Marianne verließ kurz den Raum und kam mit einem Nachthemd, einem Morgenmantel und einem Paar flacher weißer Pantoffeln für mich zurück. Die Böden seien kalt im Heim Rödminnet, sagte sie, und den Morgenmantel solle man beim Frühstück tragen, wenn man keine anderen Kleider besaß. In Nachthemd oder Unterwäsche dürfe man nicht frühstücken.

»Und das hier ist auch für dich«, fuhr sie fort und reichte mir ein Notizbuch mit festem Einband.

Die Vorderseite zeigte das Foto einer strahlenden Sonne über einer Sommerwiese. Ich fragte, wozu das Buch gut sein solle, und Marianne antwortete, um hineinzuschreiben. Alle Mädchen im Heim Rödminnet hätten so eins. Dann fragte sie, ob ich noch etwas wissen wolle.

»Ja«, sagte ich und deutete auf den Hund in der Ecke. »Was ist das für eine Rasse?«

»Das ist ein Mischling. Ich glaube, da ist ein bisschen Zwergpinscher und Chihuahua dabei, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe sie in Spanien gefunden«, fuhr Marianne fort. »Ihr hättet sie sehen sollen, ganz abgemagert und voller Flöhe. Trotzdem habe ich zu meinem Mann gesagt, dass ich nicht ohne diesen Hund nach Hause fahre. Und jetzt ist sie hier, unsere Piccola, und hat sich ganz toll entwickelt.«

Nachdem Rita gefahren war, brachte Marianne mich zu meinem Zimmer. Wir gingen durch lange Flure mit Steinboden. An den Wänden hingen große Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen mit merkwürdigen Hüten und traurigen Augen. Ich blieb stehen und las die Zeilen unter einem Foto, auf dem vier weiß gekleidete Frauen mit Handarbeiten auf dem Schoß auf einer Bank saßen. Patientinnen aus dem Pavillon zwei sticken in der Frühlingssonne.

»Komisch, nicht wahr?«, sagte Marianne.

»Was sind das für seltsame Hüte?«

»Hibernalhüte.«

»Was?«

»Hibernal – heute kennt man es noch unter Chlorpromazin – hat man früher gegen Psychosen verschrieben, wodurch die Patienten allerdings sonnenempfindlich wurden. Die Hüte waren zum Schutz der Haut.«

Eine Frau und ein Mann kamen auf sie zu.

»Das ist Emelie, meine Assistentin, und Frans, unser Psychologe«, stellte Marianne die beiden vor. »Kommt und sagt Sara Guten Tag.«

Die beiden schüttelten mir zur Begrüßung die Hand. Die vielen neuen Menschen hatten mich erschöpft, und ich wollte mich am liebsten irgendwo hinlegen.

»Da wären wir«, sagte Marianne und klopfte an eine Tür, die sie gleichzeitig öffnete. »Lo, komm und begrüß deine neue Zimmergenossin. Aber warum hast du dich nicht angezogen?«

Eine heisere Stimme antwortete, sie sei sehr wohl angezogen.

Marianne bat mich seufzend herein. Der Raum war ziemlich klein, mit einem Stockbett aus Holz an einer und einem langen Schreibtisch mit zwei Stühlen an der gegenüberliegenden Wand. Lo verfolgte vom oberen Bett aus jede unserer Bewegungen.

»Das ist Sara Larsson«, stellte Marianne mich vor. »Unser Neuzugang, von dem ich dir erzählt habe.«

»Sie haben mir gar nichts erzählt«, erwiderte Lo, setzte sich auf und legte das eine dünne Bein über das andere.

»Doch, das habe ich. Und jetzt sollt ihr zwei euch ein bisschen besser kennenlernen. Du kannst Sara durch das Heim führen. Zeig ihr den Garten, die neuen Pflanzkisten im Gewächshaus und …«

»Schon gut«, unterbrach Lo sie. »Ich zeige ihr alles.«

»Wie heißt du noch mal?«, fragte Lo, nachdem Marianne gegangen war.

»Sara.«

»Sara, Sara, Sara«, wiederholte sie seufzend. »So heißt doch jeder.« Sie gähnte und streckte die Arme zur Zimmerdecke. »Ich heiße Lo Luna Moon«, fuhr sie fort. »Das ist mein vollständiger Name. Ich kam zu früh, mitten in der Nacht, bei Vollmond, und ich war so klein und haarig, dass Mama fand, ich sähe wie ein kleiner Luchs aus. Lo Luna, verstehst du?«

Ich sah mich noch einmal in dem Raum um. Das hohe Fenster, der Herbsthimmel draußen. Auf dem Schreibtisch und dem Fensterbrett stapelten sich Bücher.

»Sind das deine?«, fragte ich und nickte in Richtung der Stapel.

»Ja. Liest du gern? Oder bist du so ein armes Schwein, das noch nie im Leben ein Buch gelesen hat?«

»Ich lese total gern«, log ich, weil ich nicht gleich am ersten Tag unterlegen sein wollte. Ich zog ein Buch aus einem Stapel, auf der Vorderseite war ein alter Mann zu sehen.

»Die göttliche Komödie«, erklärte Lo.

»Ist das lustig?«

Lo lachte. »Also, hast du einen Freund?«

»Wieso?«

»Ich will nur wissen, ob du nachts abhauen willst oder so was.«

Ich dachte an Jonas Landell. In den letzten Monaten hatte ich quasi bei ihm in dem alten Haus seiner Großmutter bei der Feuerwehr gewohnt. Es war irgendwie schön, nicht allein zu sein, und außerdem kochte er gut.

»Nein«, erwiderte ich. »Kein Freund. Und du?«

Lo schüttelte den Kopf und fragte nach meinen Beschränkungen.

»Das, was du nicht machen darfst«, erklärte sie, als ich nicht verstand, worauf sie hinauswollte.

»Gilt nicht für alle dasselbe?«, fragte ich.

Lo sagte, das käme auf die eigene Verfassung an. Manche durften nicht allein vor die Tür.

»Das könnte dir auch blühen.«

Sie deutete auf meine Arme, die von roten Narben überzogen waren.

»Das ist nicht, wonach es aussieht«, verteidigte ich mich.

»Na klar. Ich sage dir eins, Sara, hier drinnen musst du dich nicht schämen. Hier drinnen ist das, was alle da draußen für Irrsinn halten, ganz normal. Du bist hier nicht die Einzige mit solchen Armen.«

»Die Schnitte kommen vom Holz«, erklärte ich, »von der Fabrik, in der ich gejobbt habe.«

»Ach so«, meinte Lo. »Nun, dann ist das wohl so.«

Sie fragte, wen vom Personal ich denn schon kennengelernt hätte, und als ich Frans und Emelie nannte, sagte sie, bei Emelie solle ich aufpassen, die sei ein bösartiges Miststück, das Mädchen schon in Heime verfrachtet hat, die viel schlimmer als Vansinnet waren. Ja, sie hatten Rödminnet in Vansinnet umgetauft, das war doch lustig, oder? Vansinnet – der Wahnsinn?

»Soll ich dich jetzt rumführen?«, fuhr Lo fort. »Willst du den Garten sehen und die Pflanzkisten im Gewächshaus?« Sie ahmte Mariannes Tonfall nach.

»Nicht jetzt, ich bin müde.«

Ich legte mich angezogen auf mein Bett und starrte an die Holzplatte über mir, die sich unter Los Gewicht leicht wölbte.

Lo sagte, es sei meine Schuld, wenn ich einschliefe und das Abendessen verpasste. Dann bombardierte sie mich mit Fragen. Sie wollte wissen, warum ich hier war, ob es mein erstes Heim und in wie vielen Pflegefamilien ich schon gewesen war. Dann fragte sie, warum ich nicht antwortete, das sei ja schon ganz schön unhöflich. Einfach rumzuliegen und nichts zu sagen, wenn einem jemand ein paar einfache Fragen stellte.

»Ich bin müde«, wiederholte ich. »Ich mag nicht reden.«

»Dann mag ich dich auch nicht herumführen, und du weißt dann eben nicht, wo alles ist.«

»Ich finde mich schon zurecht.«

»Viel Glück«, sagte Lo. »Aber gib nicht mir die Schuld, wenn du dich verläufst.«