Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

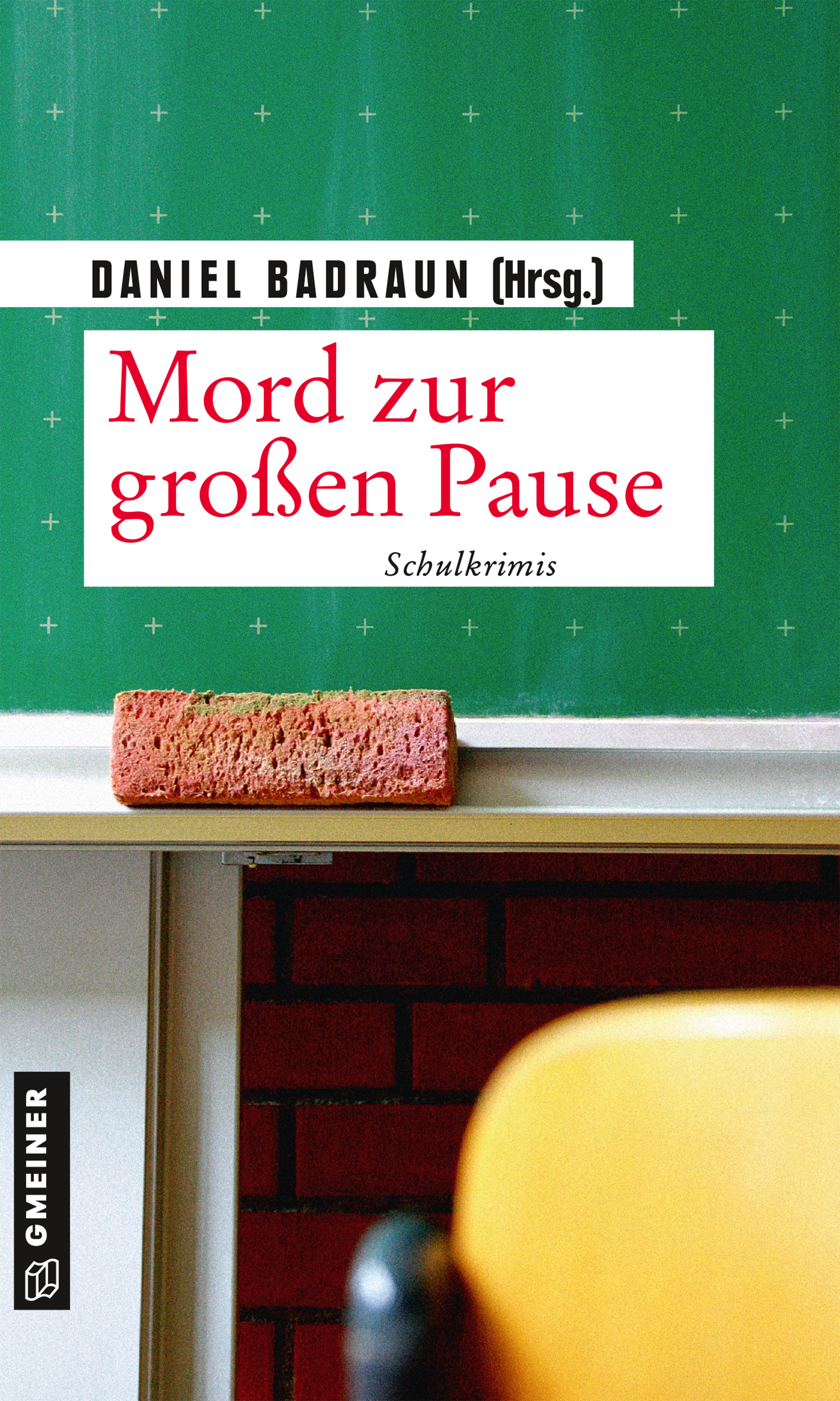

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kurzgeschichten im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

In der Schule lernt man fürs Leben, aber manch einer lässt dort auch sein Leben. In den 21 Geschichten dieser KrimiautorInnen und LehrerInnen hält das Verbrechen Einzug in die Bildungsanstalt. Schuld daran sind: Christiane Höhmann, Daniel Badraun, Ernst Schmid, Gesa Schwarze-Stahn, Hermann Bauer, Irène Mürner, Marc Späni, Maren Graf, Meike Messal, Mirjam Phillips, Paul Lascaux, Raimund A. Mader, Regina Schleheck, Richard Wiemers, Susanne Schubarsky, Thomas Breuer, Tom Zai, Wolf S. Dietrich, Regine Seemann, Roger Strub, Armin Öhri.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniel Badraun (Hrsg.)

Mord zur großen Pause

Schulkrimis

Zum Buch

Schulsport ist Mord Meist herrscht Ordnung in den Klassenräumen und Lehrerzimmern, in den Turnhallen und Außenanlagen. Die Schulleiterin leitet und der Hausmeister kehrt das Laub zusammen. Das ist überall so, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein. Aber nur ein kleiner Funke reicht und das Verbrechen hält Einzug in die Bildungsanstalt. Sei es eine ungeputzte Tafel, ein stinkender Schwamm, die hochnäsige Englischlehrerin, die schlecht funktionierende Heizung im Klassenraum oder der Geruch von kaltem Schweiß in den Umkleiden der Turnhalle. Und plötzlich liegen die Nerven blank. Dann hängt der Biologielehrer neben dem Skelett in der Sammlung, aus dem Heizungskeller dringt Verwesungsgeruch und auf dem Sportplatz wird ein Grab ausgehoben. Lehrerinnen und Lehrer sind auch nur Menschen. Und an einem Ort, an dem Gift, Gas und weitere potenziell gefährliche Stoffe griffbereit herumliegen, kann immer etwas passieren.

Daniel Badraun, geboren 1960 im Engadiner Dorf Samedan, schreibt für Erwachsene und Kinder. Seit 1989 arbeitet er als Kleinklassenlehrer in Diessenhofen. Darüber hinaus war er Abgeordneter im Thurgauer Kantonsparlament. Die letzten zwölf Jahre schreibt der Autor Kinderkrimis für das Leseförderprojekt »Geschichtendock«. Daniel Badraun wohnt mit seiner Frau in der Nähe des Bodensees, hat vier erwachsene Kinder und eine wachsende Enkelschar. Neben dem Schreiben ist er auch oft draußen anzutreffen, auf dem Rad oder auf Wanderwegen. Die Idee, eine Anthologie mit Geschichten von Krimi schreibenden Lehrerinnen und Lehrern zusammenzustellen, ist dem Autor im Skilager gekommen, als er gegen Mitternacht seinen Tee und die Stille genoss und in die Winterwelt hinausschaute. Und ja, Tee liebt sowohl der Autor als auch sein bekanntester Protagonist Claudio Mettler.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Ostseetropfen / photocase.de

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6568-0

Inhalt

Zum Buch

Impressum

Inhalt

Eine Art Vorwort

Daniel Badraun

Wer nichts aus seinen Fehlern lernt, ist selber schuld

Ernst Schmid – achtunddreißig Jahre im Schuldienst

Nicht Genügend

Hermann Bauer – siebenunddreißig Dienstjahre

Die Tür ins Dunkel

Raimund A. Mader – sechsunddreißig Dienstjahre

Der Aufbruch

Christiane Höhmann – fünfunddreißig Dienstjahre

Lucy

Richard Wiemers – fünfunddreißig Dienstjahre

Das Brotrezept

Paul Lascaux – vierunddreißig Dienstjahre

Go, Tell is on the mountain!

Tom Zai – dreiunddreißig Dienstjahre

Der Workshop

Daniel Badraun – dreiunddreißig Dienstjahre

Das Foucault’sche Pendel

Thomas Breuer – neunundzwanzig Dienstjahre

Bienen-Stich

Wolf S. Dietrich – neunundzwanzig Dienstjahre

Der Elternsprechtag

Mirjam Phillips – achtundzwanzig Dienstjahre

Im Zoo

Regine Seemann – vierundzwanzig Dienstjahre

Das Fenster zur Welt

Roger Strub – zwanzig Dienstjahre

FitnessTracker

Armin Öhri – zwanzig Dienstjahre

Papierkind

Regina Schleheck – neunzehn Dienstjahre

Ungeziefer

Maren Graf – achtzehn Dienstjahre

Doreens Fall

Gesa Schwarze-Stahn – achtzehn Dienstjahre

Elternabend

Meike Messal – siebzehn Dienstjahre

Der Mord als Kunstform

Marc Späni – siebzehn Dienstjahre

Ein anerkannt stabiles Genie

Susanne Schubarsky – sechs Dienstjahre

Von Eistee und perfekten Muffins – oder: Wenn der Bogen überspannt wird

Irène Mürner, fünfeinhalb Jahre Schuldienst

Die Autorinnen und Autoren

Eine Art Vorwort

Daniel Badraun

Eine nützliche Ergänzung des Lehrplans

Eine Anthologie mit Schulkrimis, geschrieben von aktiven und ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern, die schon die eine oder andere schwarze Story ausgeheckt haben. Wie kommt man auf eine solche verrückte Idee? Erlauben Sie mir, dass ich kurz aushole. Wie es bei uns Pädagogen eben üblich ist, legen wir doch Wert auf vollständige Gedankengänge und anständig formulierte Sätze.

»Was entsteht, wenn ein Lehrer von einer Straßenwalze überrollt wird?«, war eine gängige Scherzfrage aus meiner Jugend. »Ein Ferienprospekt«, lautete die Antwort. Wegen der Ferien, das kann ich Ihnen versichern, hatten nur wenige meiner Kolleginnen und Kollegen diesen anspruchsvollen Beruf gewählt. Es sind vielmehr die neugierigen Kinder und Jugendlichen, die täglich wechselnden Ansprüche in den Schulzimmern, die uns immer wieder neu herausfordern und uns motivieren.

Wenn uns der Unterricht besonders gut gelungen ist, wenn wir ein zufriedenes Lächeln auf den Gesichtern der Kinder oder Jugendlichen sehen, wenn uns ganz unerwartet ein Dankeschön von der Schulleitung oder von den Eltern erreicht, wenn wir uns im Kollegium aufgehoben fühlen, dann gehen wir beschwingt nach Hause, obwohl wir eine Tasche voller nicht korrigierter Hefte mit uns herumtragen.

Manchmal nagt tief in unserem Innern die Unzufriedenheit, etwas schmerzt und belastet uns. Dann werden die Beine schwer, die uns in die Schule tragen sollten. Dann können wir kaum atmen, wenn die 3c vor der Schulzimmertüre steht und gleich die ersten Bemerkungen fallen, die wir nicht ignorieren können. Wir alle kennen Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebrannt pausieren mussten, die in ihrem Beruf an die Grenzen ihrer Kräfte getrieben wurden, die nur einige Jahre unterrichteten oder kurz vor dem Ruhestand aufhörten.

»Schule geben ist der beste Beruf«, sagen viele Kolleginnen und Kollegen, »auch ein sehr anspruchsvoller Beruf für wache Menschen im Vollbesitz ihrer Kräfte.« Damit ist alles gesagt. Fast jedenfalls. Denn da ist noch etwas. Wir arbeiten in einem schwierigen Umfeld, in dem jedermann und jedefrau Expertin und Experte in Sachen Schule ist und alles besser weiß, besser jedenfalls als wir gut ausgebildeten Profis, die wissen, wie Prüfungen richtig korrigiert werden, die notfalls auch mal einen Juristen engagieren, um der Schule den Marsch zu blasen.

Darum ist es für uns umso wichtiger, dass wir unsere verbrauchten Kräfte wieder auftanken können, dass wir etwas für unsere Psychohygiene tun. Wer jahrelange als Puffer für pubertäre Machtspiele herhalten muss und mit den Schuldzuweisungen der Eltern von extrem begabten, speziell einmaligen, aber leider leistungsmäßig durchschnittlichen Kindern zu tun hat, braucht einen Ausgleich.

Es gibt Lehrer, die zum Angeln nach Schottland fahren. Es gibt Lehrerinnen, die in der Brandung der Nordsee das Kitesurfen erlernen. Andere rasen mit dem Mountainbike über Tiroler Almen oder steigen auf vereiste Viertausender, machen Yoga auf Madeira oder kneippen im Schwarzwald. Bei mir ist es das Schreiben. Wenn ich den Laptop aufklappe, kann ich abschalten, die Schule und die Probleme des Alltags hinter mir lassen und eintauchen in neue Geschichten. Irgendwann fragte ich mich, ob ich wohl der einzige Lehrer bin, der in der Freizeit kriminelle Fantasien auslebt. Dies natürlich nur auf dem Papier. Oder was haben Sie gedacht?

Als ich dem Team des Gmeiner-Verlags eine Anthologie vorschlug, rechneten die Verantwortlichen mit einem knappen Dutzend Autorinnen und Autoren, die unsere Kriterien erfüllen. Wir suchten Leute, die im Schuldienst tätig sind oder waren, Leute mit pädagogischer Ausbildung also, die schon Krimis veröffentlicht haben. In diesem Band sind nun einundzwanzig Geschichten von Autorinnen und Autoren zusammengekommen, die bereit waren, einen Kurzkrimi über ihr berufliches Umfeld zu schreiben.

Vorerst herrscht noch Ordnung in den Schulstuben und Lehrerzimmern, in den Turnhallen und Außenanlagen. Die Schulleiterin leitet, der Hauswart (Pedell, Hausmeister, Abwart oder Facility Manager) kehrt das Laub zusammen, in der Mensa wird mit Liebe gekocht und die Hauptlehrerin hilft dem Vikar, wo sie nur kann. Das ist überall so, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein.

Doch da ist die schlecht geputzte Tafel, der ewig niesende Lateiner, die viel zu laute Kaffeemaschine, die hochnäsige Englischlehrerin, der tropfende Wasserhahn, die schlecht funktionierende Heizung, die dilettantisch vorbereitete Konferenz. Und plötzlich liegen die Nerven im Kollegium blank. Der Biologielehrer hängt eines Morgens neben dem Skelett in der Sammlung, aus dem Heizungskeller dringt Verwesungsgeruch und am Elfmeterpunkt des Sportplatzes wurde ein Grab ausgehoben. Lehrerinnen und Lehrer sind auch nur Menschen. Und an einem Ort, an dem Gift, Gas und weitere Hilfsmittel griffbereit herumliegen, kann immer etwas passieren.

Neben den Schülerinnen und Schülern sind da auch noch die Eltern, die nur das Beste für ihre kleinen Monster wollen. Da müssen gute Noten her, fast um jeden Preis. Lehrerinnen und Lehrer, pubertäre Jugendliche, das Hilfspersonal und die Eltern, das alles ist eine Mischung wie Nitroglycerin. Jeden Moment kann die Ladung mit einem lauten Knall hochgehen.

Wer nichts aus seinen Fehlern lernt, ist selber schuld

Ernst Schmid – achtunddreißig Jahre im Schuldienst

Mit dieser Aktion war Marlene Huber endgültig zu weit gegangen. Das kam einer Kriegserklärung gleich und er hatte nicht vor, als Verlierer das Feld zu räumen. Er unterrichtete seit über dreißig Jahren an dieser Schule und würde sich nicht von einer rachsüchtigen Emanze die Stelle streitig machen lassen.

Dabei hatte alles so gut begonnen, als ihn der Direktor am Schulanfang gebeten hatte, sich der neuen Kollegin anzunehmen und ihr als Mentor zur Seite zu stehen. Auf den ersten Blick hatte er sich in ihr Lächeln verliebt. Sie war ein engelsgleiches Wesen, bildhübsch und sicher nicht in der Lage, einem anderen Schaden, geschweige denn Leid zuzufügen.

Wie man sich täuschen konnte! Obwohl, er hätte ahnen können, dass sie sich anders gab, wie sie in Wirklichkeit war. Sie zeigte nämlich überhaupt keine Scheu, seinen ersten Ratschlag rundweg abzulehnen, und gab ihm darüber hinaus zu verstehen, dass Strenge und Härte gegenüber den Schülern nicht ihren pädagogischen Grundsätzen entsprächen, sondern sie diese als ihre Mitarbeiter betrachte, denen sie auf Augenhöhe begegnen wolle. Das Zauberwort sei Bindung. Nur dadurch ließen sich Kinder zum Lernen motivieren, nicht jedoch durch Drohungen und Angst.

Diese Belehrung kam so überraschend, dass ihm erst im Nachhinein bewusst wurde, wie sehr sie ihn damit brüskiert hatte. Aber er verzieh ihr dieses Verhalten und ließ sie gewähren. Er kannte seine Pappenheimer. Griff man nicht mit eiserner Hand durch, tanzten sie einem schon bald auf dem Kopf herum. Auch er hatte sich in den Anfangsjahren nichts von älteren Kollegen sagen lassen und erst im Laufe der Zeit lernen müssen, dass er sich manche schmerzhafte Erfahrung erspart hätte, wäre er ihrer Empfehlung gefolgt. Er jedenfalls würde auf sie achten, um die Folgen ihres unüberlegten Tuns möglichst gering zu halten. Denn dass sie mit ihrer Haltung kolossal scheitern würde, war für ihn ausgemachte Sache.

Umso erstaunter nahm er wahr, dass die Schüler völlig anders reagierten, wie er vermutet hatte, denn sogar die ärgsten Rabauken, die fast allen anderen Kollegen das Leben schwer machten, fraßen ihr binnen Kurzem aus der Hand und legten einen Lerneifer an den Tag, den er nicht für möglich gehalten hatte. Ein wenig missgönnte er ihr diesen Erfolg, ging dieser doch auch auf Kosten seines eigenen Ansehens, aber er konnte ihr nicht wirklich böse sein. Die positive Ausstrahlung, die sie im Unterricht an den Tag legte, machte diese Unannehmlichkeiten mehr als wett. Ständig lächelte sie ihn an und zwinkerte ihm zu, wenn es ihr gelang, die Schüler für etwas Neues zu interessieren. Jedenfalls ließ er sich von diesem Verhalten blenden und bezog dieses Lächeln ausschließlich auf sich, was ihn zu dem Irrtum verleitete, dass sie mehr als kollegiale Gefühle für ihn hegte. Ein fatales Missverständnis, wie sich schnell zeigte.

Bereits in der dritten Schulwoche drängte er sie nämlich auf dem Weg zum Turnunterricht in eine der Umkleidekabinen und versuchte sie zu küssen, wogegen sie sich mit allen Kräften zur Wehr setzte. Doch anstatt sie auf der Stelle loszulassen, umklammerte er sie und presste seinen Körper gegen den ihren. Erst als er ihren vernichtenden Blick bemerkte, erkannte er seinen Fehler. Sofort ließ er von ihr ab und bat sie um Verzeihung für sein unüberlegtes Vorgehen. Jede andere hätte die Entschuldigung akzeptiert und sich geschmeichelt gefühlt, dass er ein Auge auf sie geworfen hatte. Nicht jedoch Marlene Huber. Völlig außer sich stürmte sie in das Konferenzzimmer und verkündete lautstark, dass er gerade versucht habe, sie zu vergewaltigen. Seine Kollegen waren zutiefst entsetzt. Seinen Beteuerungen, dass sie ihn mit ihrem aufreizenden Verhalten geradezu zu dieser Tat herausgefordert habe, schenkte niemand Glauben. Der anwesende Direktor schickte ihn nach Hause und meldete den Vorfall der vorgesetzten Behörde, worauf ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Nur seines untadeligen Rufes wegen blieb es bei einer Ermahnung und wurde von weiteren disziplinären Maßnahmen abgesehen. Um Marlene Huber nicht noch einmal in die Quere zu kommen, gab er auf eigenen Wunsch die Klasse auf, in der er mit ihr gemeinsam Deutsch unterrichtete, obwohl er diese drei Jahre betreut hatte. Er ging ihr aus dem Weg und achtete penibel darauf, sich nichts mehr zuschulden kommen zu lassen. Trotzdem wurde seine Kontrahentin nicht müde, ihn vor den anderen schlechtzumachen. Ein Großteil seiner Kolleginnen verweigerte ihm fortab den Gruß und signalisierte deutlich, nichts mehr mit ihm zu tun haben zu wollen. Das war umso erstaunlicher, weil er bereits mit mehr als der Hälfte von ihnen eine Affäre gehabt hatte und sie sich dabei nicht so geziert hatten wie diese Huber. Auch der Rest ging auf Distanz zu ihm. Nur ein paar der älteren Kollegen warfen ihm heimlich anerkennende Blicke zu. Aber offiziell hielten auch sie sich von ihm fern. Natürlich grollte er ihr, aber er war nicht so dumm, sich auf einen Kampf mit ihr einzulassen, weil er wusste, dass er dabei den Kürzeren ziehen würde, solange der Makel dieser unbesonnenen Tat an ihm haftete. Also machte er das Beste aus der Situation, konzentrierte sich auf den Unterricht und verließ das Schulhaus, wenn seine Anwesenheit nicht unbedingt vonnöten war. Irgendwann, so hoffte er, würde Gras über die Sache gewachsen sein und alles wieder so werden, wie es vorher gewesen war.

Eine vergebliche Hoffnung, denn schon bald musste er entsetzt feststellen, dass das Gerede über seinen Fehltritt längst die Grenzen des Konferenzzimmers verlassen hatte und nach außen gedrungen war. Die Kinder begannen zu tuscheln, wenn sie seiner ansichtig wurden, Schülerinnen verweigerten ihm die Mitarbeit und eine Mutter erwirkte einen Klassenwechsel für ihre Tochter, weil diese nicht länger von ihm unterrichtet werden wollte. Im ersten Moment wollte er Marlene Huber zur Rede stellen und ihr mit Konsequenzen drohen, sollte sie das Konferenzgeheimnis gebrochen und dieses Gerücht verbreitet haben, allerdings hatte er keine Beweise dafür. Ganz im Gegenteil schien für sie die Sache erledigt zu sein. Natürlich schenkte sie ihm kein Lächeln mehr wie anfangs, unterließ es jedoch auch, weiter in aller Öffentlichkeit schlecht über ihn zu reden. Für sie war er schlichtweg Luft und er hielt es genauso. Er hatte seine Abreibung bekommen. Ein weiteres Mal würde ihm so etwas sicher nicht mehr passieren. Wenn er sich ruhig verhielt, würde auch das Gerede irgendwann verstummen und wieder Normalität Einzug halten.

Doch er hatte die Rechnung ohne Marlene Huber gemacht. Sie schien sich tatsächlich in den Kopf gesetzt zu haben, ihn zu vernichten. Wie anders war zu erklären, dass sie begann, seine Unterrichtsmethoden herabzuwürdigen und ihn vor seinen Schülern der Unfähigkeit zu bezichtigen. Damit hatte sie den Bogen eindeutig überspannt. Aber es kam noch schlimmer.

Seit dem Vorfall in der Turngarderobe war gut ein Monat vergangen, da ließ ihn der Direktor eines Vormittags zu sich rufen. Ohne Umschweife erklärte sein Vorgesetzter ihm, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass er seiner Lehrverpflichtung nicht gewissenhaft nachkomme und er die Korrektur der Schülerhefte schleifen lasse. Zum Beweis legte er ihm einige Exemplare vor, die vor Fehlern nur so strotzten. Er rechtfertigte sich damit, dass er alles an der Tafel vorschreibe und von den Schülern erwarte, dass sie in diesem Alter in der Lage seien, die Texte fehlerfrei in ihre Hefte zu übertragen. Das sei allerdings nur möglich, merkte sein Vorgesetzter an, wenn auch die Tafelbilder richtig verfasst seien. Um dies zu überprüfen, ersuche er ihn, ihm seine Aufzeichnungen vorzulegen. Ihm war längst klar, dass seine Kollegin ihm diese Suppe eingebrockt hatte, denn sein Vorgesetzter kümmerte sich sonst kaum um die Unterrichtsbelange und ließ seinen Lehrern völlig freie Hand bei der Methodenwahl. Außerdem wussten alle im Kollegium, darunter natürlich auch Marlene Huber, dass er es mit den Vorbereitungen nicht so genau nahm und den Unterricht nach Lust und Laune gestaltete. Er war beileibe nicht der Einzige, der das so handhabte, und bislang war das nie ein Problem gewesen. Auch dem Direktor musste dieser Umstand bekannt sein. Umso unverständlicher war, dass dieser jetzt etwas forderte, von dem er wusste, dass es nicht vorhanden war. Also schüttelte er nur den Kopf, worauf sein Vorgesetzter ihm ein Foto reichte. Darauf war die Tafel in seiner Klasse abgebildet. Das Tafelbild stammte von ihm. Er konnte sich sogar daran erinnern. Lustlos hatte er den Aufbau des Geschäftsbriefes an die Tafel geschmiert. Ein Teil der Wörter war unleserlich, drei Begriffe hatte er absichtlich falsch geschrieben, um zu überprüfen, ob dies jemandem auffiel, insgesamt handelte es sich um ein abschreckendes Beispiel dafür, wie ein Tafelbild nicht aussehen sollte. Keine Ahnung, was damals in ihn gefahren war. Im Nachhinein schrieb er es seiner schlechten Laune wegen des Vorfalls mit Marlene Huber zu. Aber dass diese ihm nachschnüffelte, um seine Fehler beim Direktor anzuzeigen, war eine kollegiale Schweinerei sondergleichen. Denn daran, dass sie dafür verantwortlich war, gab es für ihn keinen Zweifel. Diese Vermutung bestätigte sich, als er das Konferenzzimmer betrat, nachdem ihn sein Vorgesetzter mit der Weisung entlassen hatte, dass er ab jetzt jeden Montagmorgen die Vorbereitungen für den Rest der Woche zur Kontrolle vorzulegen habe. Zum ersten Mal seit besagtem Vorfall lächelte ihn seine Kollegin wieder an. Aber es war kein einnehmendes Lächeln, sondern es troff vor Schadenfreude und Hinterlist. Dieses Foto war das Kriegsbeil, mit dem sie ihn zu vernichten trachtete. Aber noch hatte er nicht verloren. Er nahm den Kampf an. Am Ende konnte nur einer von ihnen beiden übrig bleiben, und das würde er sein. Dass dies nicht einfach werden würde, war ihm bewusst. Schulisch konnte er ihr kaum etwas anhaben. Sie war gewissenhaft, ordentlich und beliebt. Sowohl bei den Schülern als auch bei seinen Kollegen. An ihrem Unterricht war nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil! Ihre Vorbereitungen waren vorbildlich und suchten ihresgleichen im Lehrkörper.

Er musste einen anderen Weg finden, um sie zu vernichten. Doch leichter gesagt, als getan. Seit drei Stunden saß er in seiner Lieblingsbar und zermarterte sich das Gehirn, was er ihr antun könnte. Mittlerweile hatte er ordentlich dem Alkohol zugesprochen, wodurch zwar seine Rachegelüste befeuert wurden, nicht jedoch die Einfälle, wie er ihr die Gemeinheiten vergelten könnte. Düster brütete er vor sich hin. Allein die Vorstellung, wie sie jeden Morgen vor seiner Klasse, die sie längst als ihre eigene betrachtete, am Geländer neben dem Stiegenaufgang lehnte und jeden Schüler jovial zur Begrüßung abklatschte, brachte sein Blut zum Wallen. Plötzlich kam ihm ein teuflischer Einfall. Vor einigen Jahren war die Schule generalsaniert worden. Zur Erleichterung für die Arbeiter hatte die Baufirma jenen Teil der Brüstung, an dem seine Kollegin immer herumlümmelte, damals abmontiert und durch einen Lastenaufzug ersetzt. Nach Abschluss der Arbeiten war das Geländer nur mehr provisorisch eingesetzt worden. Lediglich sechs Schrauben, drei auf jeder Seite, fixierten die Verstrebungen am Rest der Balustrade. Er hatte sogar in einer Konferenz auf dieses Manko hingewiesen und vor möglichen Gefahren gewarnt. Trotzdem war seines Wissens nie etwas daran geändert worden. Er wollte seiner Kollegin keinen körperlichen Schaden zufügen. Es reichte, wenn er ihr einen Schrecken einjagte, den sie ihr Leben lang nicht mehr vergaß. Dazu war nicht viel mehr nötig, als zwei Schrauben auf einer Seite zu lockern. Lehnte sie sich gegen das Geländer, würde dieses zwar nachgeben, aber trotzdem stabil genug sein, um sie nicht in die Tiefe stürzen zu lassen. Da jeder diesen Sabotageakt verübt haben könnte und er eindeutig gegen sie gerichtet war, weil sie stets dort lehnte, würde ihr Vertrauen in die Schüler für immer erschüttert sein.

Der heutige Abend eignete sich hervorragend dafür, die Tat auszuführen. Aus seiner Zeit als Betreuer wusste er, dass jeden Donnerstag bis einundzwanzig Uhr das Training der Nachwuchsfußballer im Turnsaal der Schule stattfand. Da sich unter den Spielern etliche ihrer Schüler befanden, war die Vermutung naheliegend, dass sich einer von ihnen in den zweiten Stock geschlichen und die Freveltat begangen hatte. Dass der Verdacht auf ihn fiel, war unwahrscheinlich.

Er wartete bis zehn, ehe er sich in die Schule schlich. Im Werkraum besorgte er sich einen Schraubenschlüssel und Einweghandschuhe. Schnell waren die Schrauben gelockert. Vorsichtig lehnte er sich gegen die Brüstung. Das Geländer federte zurück, hielt aber seinem Gewicht ohne Weiteres stand. Genau so, wie er es geplant hatte. Für seine Kollegin bestand keine unmittelbare Gefahr. Sie würde mit dem Schrecken davonkommen.

Zufrieden kehrte er in die Bar zurück und feierte seine schulische Wiedergeburt.

Als er früh am Morgen erwachte, wusste er im ersten Moment nicht, was mit ihm los war. Er hatte rasende Kopfschmerzen und war halb verdurstet. Er wankte ins Bad und hielt den Kopf unter das kalte Wasser. Das linderte die Schmerzen ein wenig, aber ihm war klar, dass er nicht in der Lage war, in die Schule zu gehen. Sein Arzt würde ihn ohne Probleme für einen oder mehrere Tage krankschreiben. Das ersparte ihm, Kollegin Huber über den Weg zu laufen. Kaum kam ihm ihr Name in den Sinn, fiel ihm wieder ein, was er am Vorabend angestellt hatte. Wie hatte er sich nur zu solch einer Dummheit hinreißen lassen können! Er wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand zu Schaden kam. Die Schüler waren unberechenbar. Krachte einer gegen das Geländer, war nicht sicher, dass dieses nicht nachgab und er in die Tiefe stürzte. Das durfte auf keinen Fall passieren. Es war erst kurz vor fünf, also Zeit genug, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Er zog sich in Windeseile an und machte sich auf den Weg zur Schule. Die kühle Luft tat ihm gut, nüchtern war er deswegen noch lange nicht. Zweimal rutschte er auf dem feuchten Laub aus und schlitterte in den Straßengraben. Als er die Schule erreichte, stellte er erschrocken fest, dass das Gebäude hell erleuchtet war. Normalerweise kam das Putzpersonal erst gegen sechs. Er holte erneut den Schraubenschlüssel aus dem Werkraum und schlich in den zweiten Stock hinauf. Vor seiner Klasse wischte eine der Raumpflegerinnen den Boden. Es war die junge Frau, die ihm stets freundlich zunickte. Ein hübsches Ding, wäre nicht dieses Kopftuch gewesen.

»Schon so früh bei der Arbeit«, sagte er anstelle einer Begrüßung und schaute ihr tief in die Augen. Sie drehte den Kopf zur Seite und senkte beschämt den Kopf.

»Müssen früher weg, deshalb auch früher anfangen.«

Ihm entging nicht, wie unangenehm ihr seine Anwesenheit war. Eilig tauchte sie den Schrubber in den Eimer, wrang ihn aus und wollte sich entfernen. Doch er hielt sie zurück.

»Du wirst dich doch nicht vor mir fürchten, wo wir uns schon so lange kennen.«

Er spürte ihre Verunsicherung und konnte nicht verhehlen, dass ihre Angst ihn eigentümlich erregte. Das war etwas ganz anderes wie diese Emanze. Er trat einen Schritt vor und berührte die junge Frau behutsam an der Schulter.

»Du bist so schön. Warum versteckst du deine Haare unter diesem abscheulichen Tuch?« Er strich ihr über den Kopf und wollte das Tuch entfernen. In diesem Moment erwachte die junge Frau aus ihrer Erstarrung. Sie schrie gellend auf und stieß ihn angewidert von sich. Er kam auf dem nassen Boden ins Rutschen, krallte sich an dem Geländer fest und riss es mit voller Wucht aus der Verankerung. Erstaunt ruderte er mit den Armen in der Luft, ehe er in die Tiefe stürzte. Im Fallen streifte ihn noch der Gedanke, dass er aus seinen Fehlern hätte lernen sollen. Aber dafür war es jetzt eindeutig zu spät.

Nicht Genügend

Hermann Bauer – siebenunddreißig Dienstjahre

Als Erwin Marschall seine Klasse mit berufstätigen Abendschülern betrat, sah er ihn zunächst nur aus dem Augenwinkel. Ein Fremder, dachte er. Doch der Mann machte keine Anstalten zu gehen. »Wer sind Sie? Was wollen Sie hier?«, fragte er deshalb und es klang unfreundlicher, als er beabsichtigt hatte.

»Mein Name ist Manfred Vogel. Ich bin Ihr neuer Schüler«, antwortete der Neue in provokantem Ton.

Nun stieg leichter Ärger in Marschall auf. Es war jedes Semester dasselbe. Man bekam als Klassenvorstand einen Haufen neuer Studierender, wie man Erwachsene nannte, die noch einmal die Schulbank drückten, hatte mit deren Administration einen Haufen Arbeit, teilte alles ein, so gut man konnte, und wenn man nach zwei Wochen kräftig durchatmete, weil die Anmeldefrist auf dem Papier längst vorüber war, saß ein neuer Schüler da und der gesamte Papierkram begann von vorn.

»Ich habe Sie auf keiner Liste stehen und auch keine Verständigung über Ihre Aufnahme erhalten«, teilte er Vogel mit. Er war nicht gewillt, dessen Anwesenheit ohne Weiteres hinzunehmen.

»Hier ist die Bestätigung Ihrer Chefin, Frau Professor König. Na, darf ich jetzt bleiben?«, ätzte Vogel und legte das entsprechende Papier vor.

Es war so, wie Marschall befürchtet hatte. Die Abendleiterin hatte, aus welchen Gründen auch immer, eine Ausnahme gemacht und er musste in den sauren Apfel beißen. »Kommen Sie in der Pause zum Lehrerzimmer, damit wir die Formalitäten erledigen können«, ersuchte er Vogel. »Ich heiße Sie übrigens an unserer Schule herzlich willkommen.«

*

Manfred Vogel kam nicht. Er war plötzlich verschwunden und tauchte auch den gesamten restlichen Abend nicht mehr auf. Ein Gespräch mit Ursula König ergab, dass es berücksichtigungswürdige Gründe für die späte Aufnahme gegeben hatte, von denen Marschall jedoch nichts hören wollte. Vogel war da und machte bereits die ersten Schwierigkeiten. Das genügte ihm.

An den nächsten Abenden glänzte der neue Schüler ebenfalls durch Abwesenheit. Er zeigte damit gleich zu Beginn seiner Karriere an der Abendschule, wie viel Ehrgeiz in ihm steckte. Von arbeitenden Menschen konnte man nicht verlangen, dass sie jeden Abend die Schule besuchten, und so wurden die Regeln in dieser Hinsicht nicht sehr streng gehandhabt. Man nahm an, dass jeder Studierende im eigenen Interesse so viel Zeit wie möglich für den Unterricht erübrigen würde. Leider gab es jedoch neben vielen fleißigen Abendschülern auch eine große Zahl solcher, die das Schulleben erst dann ernst nahmen, wenn sie dazu gezwungen wurden, wozu es allerdings nur äußerst selten kam.

Langsam begann Marschall, Vogel zu vergessen. Einige Zeit blieben ihm die dunklen, gewellten Haare, die Brille auf der schmalen Nase, der Vollbart und die vollen Lippen noch in Erinnerung, dann wurde der Eindruck nebulöser, ehe er schließlich ganz verschwand. Eines Abends wurde ihm jedoch sofort alles wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Er befand sich auf dem Weg in eine Klasse, die sich in einem entlegeneren Teil des Gebäudes befand. Der letzte Teil des Gangs war wieder einmal nicht beleuchtet. Mit einem Mal nahm er undeutlich Vogels Umrisse vor sich wahr. »Sie wollten einiges mit mir besprechen, Herr Professor«, hörte er ihn sagen.

»Jetzt geht es nicht, ich habe Unterricht«, versuchte Marschall, ihm klarzumachen. »Sie müssen schon zu einer Zeit kommen, die für solche Dinge vorgesehen ist. Besuchen Sie mich halt morgen in meiner Sprechstunde, Herr …«

»Vogel, Manfred Vogel. Sie sollten diesen Namen nicht vergessen, im Gegenteil: Eigentlich müssten Sie sich sehr gut daran erinnern.« Dann war der Besucher so plötzlich weg, wie er vor Marschall erschienen war.

Marschall dachte darüber nach, was der Mann mit der besonderen Betonung seines Namens gemeint haben könnte. Erst später, zu Hause, fiel ihm die ganze furchtbare Sache wieder ein.

Er hatte vor etlichen Jahren, damals noch in der Tagesschule am Vormittag, einen Schüler namens Willibald Vogel gehabt. Er war ein netter, liebenswerter Kerl gewesen, dem nur eins fehlte: die Begabung für Fremdsprachen. Marschall hatte ihn in Englisch unterrichtet, und es war ein ständiger Kampf gewesen. Schließlich hatten sich Vogels Schwächen als zu groß erwiesen. Die entscheidende Schularbeit für den klaglosen Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe hatte der damals Fünfzehnjährige nicht geschafft.

Kurze Zeit später war er ums Leben gekommen. Selbstmord, wie man Marschall mitteilte. Er wurde daraufhin in die Abendschule versetzt.

*

Erwin Marschall versuchte, sich Willibald Vogels Gesicht ins Gedächtnis zurückzurufen und es mit dem von Manfred Vogel zu vergleichen. Er hatte damals natürlich keinen Vollbart getragen wie der Abendschüler. Wenn man sich diesen Bart und die Brille aber wegdachte, blieben die charakteristische spitze Nase, die vollen Lippen, wobei sich die Oberlippe immer wieder ein wenig hinter der Unterlippe versteckte, und die schmalen, aber wachen Augen. Es handelte sich praktisch um dasselbe Gesicht, nur war Manfreds Hautfarbe dunkler als bei dem stets blassen und nervösen Willibald.

Das ließ aufs Erste nur einen Schluss zu: Manfred war Willibalds Bruder, der nun auf einmal die Abendschule besuchte und Marschalls Klasse zugeordnet war. Wollte er hier tatsächlich studieren und die Matura machen wie die anderen auch? Oder steckte mehr hinter seiner Teilnahme am Unterricht? Waren etwa die Umstände des Ablebens seines Bruders der Hauptgrund dafür?

Marschall beschloss abzuwarten. Die Sprechstunde würde ihm genügend Zeit lassen herauszufinden, wer dieser Manfred Vogel wirklich war. Mit ein wenig Geschick würde er schnell wissen, woran er war.

Doch Manfred Vogel ließ auch diese Gelegenheit verstreichen. Marschall hatte mit einer Ungeduld auf ihn gewartet, die eine immer größere Unruhe in ihm auslöste. Weshalb kam Vogel nicht? Es war zwar nichts Außergewöhnliches, dass es die Abendschüler mit der Termintreue nicht so genau nahmen. Aber Vogel hatte anklingen lassen, dass ihm die Unterredung mit Marschall wichtig war. Er hatte sich am Vortag nur den falschen Zeitpunkt dafür ausgesucht. Wenn er etwas von ihm wollte, dann musste er doch vorbeikommen.

Ein kurzer Blick in die Klasse zeigte Marschall, dass Vogel nicht anwesend war. Daraufhin beschloss er, ihn anzurufen. Das war auch die von der Direktion gewünschte Vorgangsweise, wenn ein Studierender oft fehlte oder wichtige Termine unentschuldigt verstreichen ließ.

Manfred Vogel meldete sich am Telefon. Er gab an, aus beruflichen Gründen keine Zeit für die Schule und damit für die gewünschte Unterredung gehabt zu haben. Er werde kommen, sobald sich die Lage in der Firma, in der er tätig war, entspannte. Er hoffe, dass dies nächste Woche der Fall sein werde, und entschuldigte sich für sein Fehlen.

Als am Beginn der darauffolgenden Woche wieder nichts von Vogel zu sehen war, entspannte sich Marschall ein wenig. Seine Erfahrung sagte ihm, dass Vogel es sich wohl doch anders überlegt hatte. Wenn er ein halbwegs ordentlicher Mensch war, würde er in den nächsten Tagen eine Abmeldung an die Schule schicken und der Fall wäre damit erledigt. Tat er das nicht, konnte man ihn selbst von der Klassenliste streichen. Der Verdacht, er könne etwas mit Willibald Vogel zu tun haben, war wohl unberechtigt gewesen.

Eine Woche verging. Der Abendunterricht war zu Ende, und Erwin Marschall ging knapp vor zweiundzwanzig Uhr zu seinem Auto, das er in einer finsteren Nebengasse der Schule geparkt hatte. Manchmal musste er, so wie heute, ein wenig suchen, da er sich nur ungefähr erinnern konnte, wo er es abgestellt hatte. Da spürte er plötzlich die Nähe eines Menschen hinter sich – etwas, das man ohne Geräusch, nur durch die bloße Ausstrahlung des anderen wahrnahm. Die Nähe von Manfred Vogel.

»Die Schule ist zu Ende«, sagte Marschall mit leichtem Ärger.

»Ich komme auch nicht, um mir von Ihnen irgendwelche Spielregeln erklären zu lassen«, vernahm er. »Ich komme, um Sie an etwas zu erinnern.«

Marschall drehte sich um. Er war müde von der Arbeit und erkannte in der Dunkelheit alles nur sehr undeutlich. Bilder poppten vor ihm auf. Sie schienen vom Display von Vogels Handy zu kommen. Er sah den Punkt, wo Willibald Vogel nicht weit von seiner Wohnung entfernt durch einen Sturz über die Böschung zu Tode gekommen war. Dann noch ein Foto von der letzten Seite der missglückten Englischschularbeit, auf der in roten Buchstaben ein »Nicht genügend« prangte. »Darüber möchte ich sprechen. Nicht hier und nicht heute, sondern morgen. Wir treffen uns nach der Schule an dem Ort. Sie kennen ihn ja.«

In Marschalls Kopf ging alles durcheinander. Eindrücke aus der Vergangenheit mischten sich mit dem Bedürfnis, alle Schuld von sich zu weisen. »Aber es war doch … Ich kann doch nichts …«, stammelte er.

»Morgen«, wiederholte Vogel. Dann war er auch schon weg wie eine Gestalt aus einem bösen Traum.

*

Erwin Marschall schlief in der darauffolgenden Nacht kaum. Er schwitzte und wachte immer wieder jäh aus seinen Albträumen auf. Zuerst erschien ihm darin das strenge, fordernde Gesicht Manfred Vogels mit seinem durchbohrenden Blick. Dann löste sich der Vollbart, bis er schließlich ganz verschwunden war. Übrig blieb ein junger, unschuldiger, fragender Ausdruck mit einem sanften Lächeln. Das war nun Willibald Vogel, dessen Gesichtszüge verschwammen und gleich darauf wieder schärfer wurden. Es schien, als wolle er etwas sagen, das ihn von jeglicher Schuld an seinem Tod befreite, doch genau in diesem Augenblick taumelte Marschall zurück in die Wachheit.

Wie viel Angst ihm diese Bilder doch machten, wie verstörend die von seinem Unterbewusstsein hervorgerufene Wiederbegegnung mit diesem sympathischen, liebenswerten Jungen, der nur über seine mangelnden Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch gestolpert war, doch auf ihn wirkte. Was wollte sein Bruder Manfred von ihm? Sollte Marschall an den Ort des tragischen Geschehens zurückkehren, um sich dort mit ihm zu treffen? Oder einfach kneifen und darauf warten, dass Vogel sich wieder in der Schule zeigte?

Aber nein, es war besser, die Angelegenheit rasch zu erledigen. So verbrachte Marschall den Tag voll Nervosität und war auch während des Abendunterrichtes nicht voll bei der Sache. Er war bemüht, sich bei den Studierenden nichts anmerken zu lassen, aber vollständig konnte er seine Unruhe wohl nicht verbergen. Er fragte sich die ganze Zeit, was Manfred Vogel ihm vorzuwerfen hatte. Er hatte der Direktion und dem Stadtschulrat nach Willibalds Tod ohnehin Rede und Antwort stehen müssen. Er hatte dabei nachweisen können, dass er ihn den Vorschriften entsprechend behandelt und nach Möglichkeit im Gegenstand Englisch unterstützt hatte. Das hatten Vogels Mitschüler und Mitschülerinnen bestätigt. Und die ausschlaggebende, mit »Nicht genügend« beurteilte Schularbeit hatte den Anforderungen wirklich nicht entsprochen. Um Marschall über dieses tragische Ereignis hinwegzuhelfen und ihm die Möglichkeit eines Neuanfangs zu geben, war er in die Abendschule versetzt worden. So lag der Fall, und so würde er sich Manfred Vogel gegenüber auch verteidigen.

Er setzte sich in sein Auto und fuhr zu dem Ort, den Vogel ihm angedeutet hatte. Es handelte sich um einen aufgelassenen Steinbruch, der ein wenig außerhalb der Stadt in der Nähe des Hauses lag, wo Willibald Vogel mit seinen Eltern gelebt hatte. Dort war der Junge in den Tod gestürzt. Dort hatte er auch seinen Lieblingsplatz gehabt, wohin er sich des Abends oft zurückgezogen hatte. Es wunderte also niemanden, dass er ihn für seinen Selbstmord gewählt hatte.

Als Marschall dort ankam, schien alles menschenleer. Kein zweites Auto, das auf die Anwesenheit Manfred Vogels hingewiesen hätte. Aber vielleicht kam er zu Fuß von der Wohnung seiner Eltern. Marschall machte ein paar Schritte und atmete die herbstlich-kühle Nachtluft ein. Er zögerte, an den Rand der Böschung nach vorn zu gehen, dann tat er es doch. Er schaute hinunter. Jetzt in der Dunkelheit, wo sämtliche Konturen verschwammen, wirkte der Abgrund wie ein Schlund, der drohte, alles zu verschlingen, was ihm zu nahe kam.

Fröstelnd tat er einen Schritt zurück. Da spürte er, wie schon am Vortag nach dem Abendunterricht, die Nähe eines anderen Menschen.

»Ganz schön tief, nicht?«, hörte er eine Stimme sagen. Das musste Manfred Vogel sein. »Würden Sie da hinunterspringen?«, fragte er.

Man hatte damals eine halb volle Flasche Wein heroben gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass Willibald Vogel leicht alkoholisiert gewesen war. Doch Marschall wollte nicht darüber reden, ob dies der letzte Anstoß für seine Entscheidung gewesen sein könnte. »Sagen Sie mir endlich, warum Sie mich hierher zitiert haben und was Sie von mir wollen«, forderte er.

»Sie können es sich nicht vorstellen? Ich habe Ihnen doch Bilder gezeigt.«

»Sie wollen mich für den Selbstmord Ihres Bruders verantwortlich machen. Aber man konnte mir nichts vorwerfen.«

»Es ging um eine Schularbeit in Englisch, nicht wahr? Man hat sie meinen Eltern und mir nach Willibalds Tod gezeigt. Ich habe die Arbeit damals fotografiert. Ich habe das automatisch getan, nicht weil ich irgendeinen Verdacht hatte. Aber vor ein paar Wochen habe ich mir die Fotos wieder einmal angesehen und da ist mir etwas aufgefallen.«

Marschall trieb es trotz der herbstlichen Kühle den Schweiß aus den Poren. »Das ›Nicht genügend‹ war vollkommen in Ordnung. Alle, die die Arbeit begutachtet haben, waren dieser Meinung«, rechtfertigte er sich.

»Wenn man das Foto größer macht, sieht man, dass etwas ausgebessert wurde. Es muss zuerst ›Genügend‹ dagestanden sein. Das ›Nicht‹ wurde geschickt eingeflickt und das ›G‹ mit einem kaum merkbaren Strich zu einem Kleinbuchstaben umgeformt. Es ist reiner Zufall, dass ich es entdeckt habe. Aber Sie sehen es doch auch, oder?«

Das Bild erschien plötzlich ganz nahe vor Marschalls Augen. »Sie werden doch nicht behaupten, ich hätte die Note nachträglich verändert, um Ihren Bruder seelisch zu quälen. Ich wiederhole: Die Leistung musste negativ beurteilt werden, von Anfang an«, beteuerte er.

»Sie wollten meinen Bruder nicht quälen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe von ihm gehört, dass er Sie sehr gemocht und das Gefühl gehabt hat, dass Sie ihn auch mögen. Ich denke, es war so: Sie haben ihm ein ›Genügend‹ gegeben, um ihm eine Freude zu machen, obwohl es eigentlich nicht zulässig war.«

Marschall wehrte sich, aber alles lief nun wie ein Film durch seinen Kopf. Er sah den jungen, etwas schwermütigen Willibald Vogel, der gegen seine ewige Schwäche in Englisch erfolglos ankämpfte und mit dem er sich aber wunderbar verstand. Er hatte ihm Entscheidungs- oder Nachprüfungen ersparen wollen, da er wusste, wie sehr sie ihn nervlich strapazieren würden. Er hatte beide Augen so weit zugedrückt, wie er es als Lehrer eigentlich nicht hätte dürfen.

»Sie haben ihm seine Note mitgeteilt, noch bevor Sie ihm und den anderen die Arbeit zurückgaben. Sie haben sich zu diesem Zweck hier oben getroffen, um das Weitere zu besprechen – Sie hätten wahrscheinlich einige seiner Fehler mit normaler Tinte ausbessern müssen – und um das Ergebnis zu feiern. Daher die Flasche Wein.«

Marschall hörte nur mehr schwach, wie Manfred Vogel weiter auf ihn einredete. Viel deutlicher kamen ihm die Ereignisse jenes Abends ins Gedächtnis zurück. Ja, sie hatten sich hier getroffen. Willibald hatte schon etwas getrunken. Er war vorlaut, fragte, ob er sich denn für die Note bedanken müsse oder ob er sie sich verdient habe. Einen kleinen Dank bloß. Nicht mehr als einen kleinen Dank hätte Marschall gewollt. Es wäre für Willibald ganz einfach gewesen. Er hätte nicht viel zu tun brauchen und Marschall hätte ihm auch gezeigt, wie es zu tun war. So einfach! Er erinnerte sich an Willibalds Mund mit den schönen vollen Lippen.

»Ich glaube, die Dinge sind dann aus dem Ruder geraten.«