Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Claudio Mettler

- Sprache: Deutsch

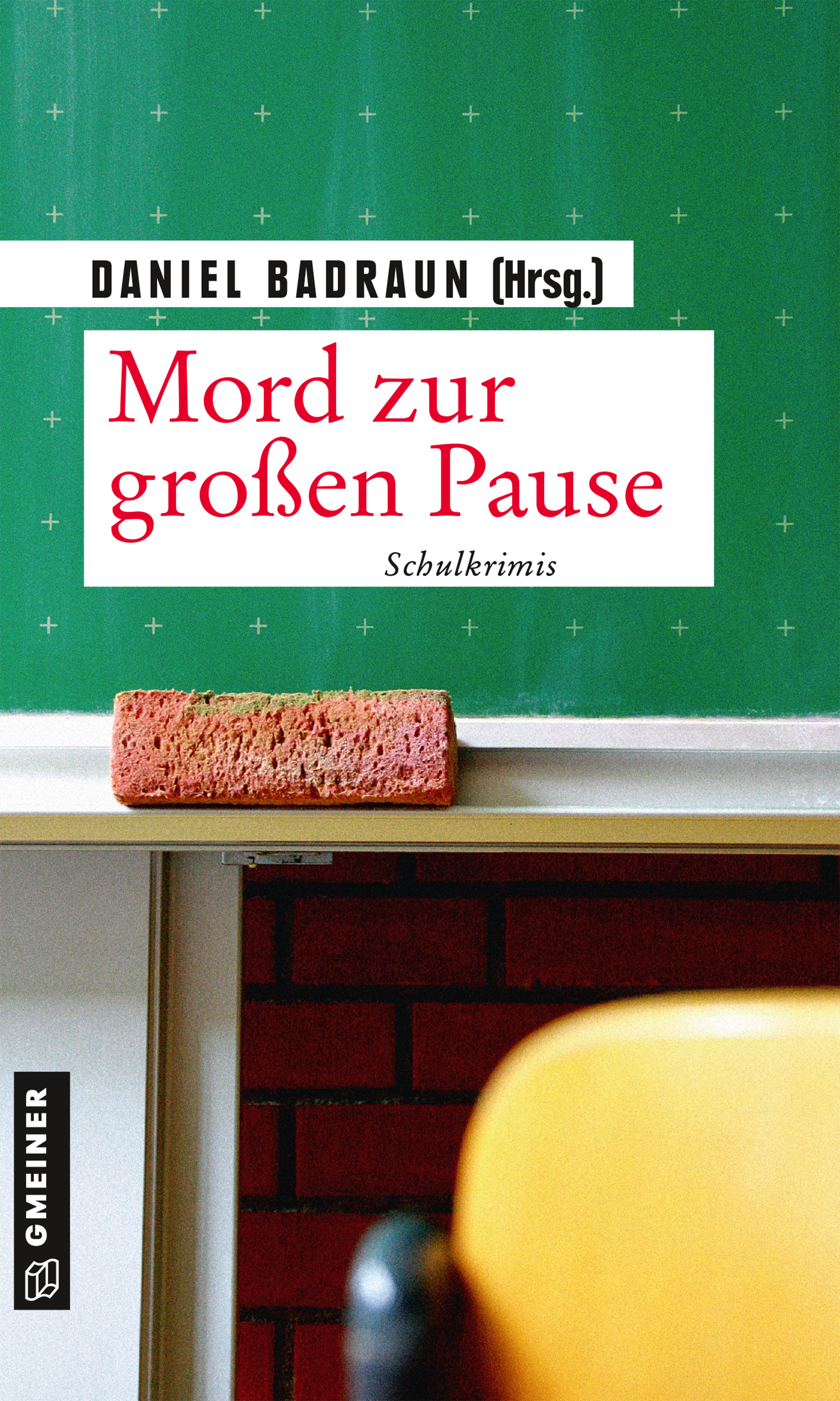

Winter im Oberengadin. Mettler ist blank. Schon wieder. Um Geld zu verdienen, macht er sich auf die Suche nach einer fliegenden Muschel, die immer wieder über Sils auftaucht. Außerdem hütet er einen italienischen Hund und die Kunstharzpferde eines Sponsors während der Bob-WM in St. Moritz. Warum geraten die Bob-Piloten von Australien und Neuseeland in einen Streit, und sind die Beschuldigungen, seine Freundin Mona habe eine Frau totgefahren, wirklich haltlos? Das Geldverdienen ist doch nicht so einfach, wie Mettler sich das vorgestellt hatte. Temporeich und skurril: Der zweite Fall für Claudio Mettler

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniel Badraun

Muschelgaul

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von:

© Massimo Bocchi / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-4596-5

Widmung

für Daniela

immer wieder

Teil 1

Von Muscheln Die Walze der Bondasca

Mitte Januar 1997

1.

»Raus, Mettler!« Mona wirft mir den Rucksack mit meinen Kleidern vor die Füße.

»Aber Schatz …« Erschrocken weiche ich bis zur Wohnungstüre zurück.

»Den Schatz kannst du dir sonst wohin stecken!«, faucht sie wütend.

»Es gibt doch für alles eine Lösung!« Vorsichtig mache ich einen kleinen Schritt auf meine Freundin zu. »Können wir nicht darüber reden? Bei einem Tee vielleicht?«

Wenn ich sie zurück ins Wohnzimmer dränge, habe ich vielleicht eine Chance.

»Wir reden seit Oktober!«

»Seit November.«

»Spielt das eine Rolle?«, fragt sie entnervt.

»Ja! Im Oktober hab ich nicht schlecht verdient, da bin ich mit dieser Reisegruppe nach Mallorca gefahren!«

»Bezahlte Ferien, nichts weiter!«

»Da wäre Reto Müller aber anderer Ansicht. Seiner Meinung nach handelte es sich bei der Reisegruppe um sinnkriselnde Rentner. Die waren nicht einfach zufriedenzustellen. Sie waren getrieben von der Angst, etwas zu verpassen und ihr Restleben zu vergeuden. Harte Kost, das kannst du mir glauben!«

Auf meinen Freund Müller ist Verlass, er besorgt mir immer mal wieder einen Job, mit dem ich mich für einige Zeit über Wasser halten kann. Und den Mallorcajob hatte ich mir redlich verdient, nachdem mich Müller im letzten Frühjahr mit dieser Hundegeschichte in die Bredouille gebracht hatte.

»Auf jeden Fall kamst du erholt und braun gebrannt vom Mittelmeer zurück. Ich aber saß den ganzen Tag über bei Kunstlicht in der Bank. Ist das etwa gerecht?«

Über Gerechtigkeit lässt sich streiten. Wir verbrachten dort drei Wochen bei bestem Wetter in einem erstklassigen Hotel, wurden mit einem reichhaltigen Buffet am Morgen und einer wunderbaren kulinarischen Zauberei am Abend verwöhnt. Dazu kamen die langen Nächte an der Bar. Es gab da einige unter den Senioren, die ganz schön Stehvermögen besaßen. Meine Arbeit – wenn man das so nennen darf – bestand darin, die Wandergruppen durch die Hügel der näheren Umgebung zu führen. Ein Leuchtturm, eine versteckte Bucht, eine Hafenkneipe, die man als Geheimtipp anpreisen konnte, eine Geschichte von einem verunglückten Fischer.

»Die Zeit da unten war kein Zuckerschlecken!«

»Mallorca kein Zuckerschlecken? Das ist doch einfach lächerlich!«

Der Verdienst auf der Mittelmeerinsel war gut, doch er wurde durch unseren Lebenswandel schnell aufgezehrt. Mona isst gerne auswärts, sie liebt exklusive Möbel, fährt gerne am Wochenende an den Comersee in eine kaum bekannte Pension mit Blick aufs Wasser. Der Preis? Nicht der Rede wert! Findet jedenfalls Mona. So war mein Mallorca-Geld Mitte November praktisch aufgebraucht.

»Soll ich nicht doch einen Tee machen?« Ich zaubere den ganz speziellen Claudio-Mettler-Blick hervor, der schon so oft gewirkt hat. Doch heute beiße ich auf Granit.

»Ach, Claudio! Tee und leere Worte, mehr gibt es leider nicht von dir.«

»Aber im Moment sieht es gar nicht schlecht aus, Mona. Die Feiertage haben einiges eingebracht!«

Die Zeit um Weihnachten und Neujahr könnte man golden nennen. Da fließt viel Geld durch die Straßen von St. Moritz. Reiche Russen, Araber und Mailänder spazieren durch die Boutiquen des Nobelkurorts und versuchen, möglichst viele Scheine in möglichst kurzer Zeit zu verjubeln. Pelzmäntel und Markentaschen werden in der Fußgängerzone spazieren geführt, und kleine Hunde, die niemandem etwas getan haben, müssen auf zu kurzen Beinchen hinterher trippeln. Am Abend gibt es dann Kaviar, Hummer, Champagner und Wodka. Später werden die neuen Kleider in den Bars der Luxushotels spazieren geführt, die Taschen öffnen sich, damit gut manikürte Finger nach einem goldenen Feuerzeug greifen können. Schmuck blitzt im Dekolleté von operierten Wasserstoffoxydblondinen unbestimmten Alters. Und ich durfte an diesem ganzen Segen teilhaben!

»Peanuts, Claudio. Du bekommst höchstens die Brosamen vom Tisch der großen Gesellschaft. Wenn du mich fragst, ist das zu wenig!«

»Findest du?«

»Einige Einsätze als Hilfsskilehrer, dann hast du noch als Platzanweiser in einem Club ausgeholfen.«

»Als Barkeeper!« Wieder ein Schritt weg von der bedrohlichen Türe, durch die mich Mona hinaus in die Kälte drängen will.

»Meinetwegen!«

»Letzte Woche konnte ich alle Rechnungen begleichen und meinen Anteil an der Miete für die Wohnung hast du auch!«

»Das ist nicht das Problem, Claudio. Es ist deine Einstellung.«

»Das verstehe ich nicht ganz«, sage ich, obwohl ich genau verstehe, was sie meint.

»Das große Geld, mein Lieber, wird nicht auf der Straße verdient.«

»Wo sonst?« Bald sind wir beim Sofa. Wenn wir erst einmal sitzen, gelingt es mir sicher, sie zu beruhigen.

»Zum Beispiel bei uns in der Bank. In den Büros spielt die Musik. Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle. Das ist der Kraftstoff, der unsere Wirtschaft antreibt.«

»Wie kann man glücklich werden, wenn man Zahlen herumschiebt? Diese Art Arbeit hat doch gar nichts mit der Realität zu tun! Hinter deinen Wertpapieren stecken Elend und Gier, nichts weiter. Darauf kann ich verzichten!« Wieder einmal habe ich mich hinreißen lassen zu Aussagen, die Mona in ihrem Innersten treffen.

»Ach, Claudio, davon hast du wirklich keine Ahnung. Unsere Bank startet gerade einen neuen Investmentfonds. Leutwyler hat ihn ›Pinto‹ getauft.«

»Pinto? Wie die gescheckten Pferde?«

»Die verschiedenen Farben symbolisieren die Zusammensetzung des Fonds. Wir möchten gerne Geld aus dem Tal wieder hier im Tal investieren. Banken können etwas bewegen, mein Lieber. Warum bist du nur so stur? Ich verstehe einfach nicht, warum du nicht mehr aus dir machst, dein Potenzial nutzt und endlich einer geregelten Arbeit nachgehst.«

Der wunde Punkt unserer Beziehung. Wir würden uns prima verstehen, wenn das Geld und die Arbeit nicht wären. Oder wenn ich am Morgen mit Anzug, Krawatte und rahmengenähten Schuhen antanzen würde, um für ihren Boss Leutwyler irgendwelchen alten Mütterchen Pinto-Anteilscheine anzudrehen.

»Ach, Mona. Immer wieder die gleichen Diskussionen!«

Arbeit, seriöser Lebenswandel, Wohnung, Steuern, dreizehnter Monatslohn, Versicherungen. Das ist einfach nichts für mich. Mit Geld kann ich mich zur Not noch anfreunden. Geld als Lebensmittel, mehr ist es aber nicht. Ich brauche nicht viel davon, zu viel schränkt meine Freiheit ein. Diese Haltung wird aber leicht missverstanden und mit Trägheit gleichgesetzt, vor allem von meiner heiß geliebten Freundin.

Mona schaut ungeduldig auf die Uhr. »Es ist doch so: Du liegst auf der faulen Haut, währendem ich arbeite.«

»Aber ich arbeite doch auch.« Warum hackt sie immer wieder auf mir herum? Drei Mal die Woche führe ich Wandergruppen auf Schneeschuhen durchs Engadin und das Bergell. Ist das etwa nichts?

»Deine Wandertouren? Das nennst du Arbeit? Haha …« In Monas Augen hat das keinerlei Bedeutung. Arbeit darf keinen Spaß machen, muss mindestens achteinhalb Stunden am Tag dauern und sollte nicht im Freien stattfinden. Da wird man schmutzig und schwitzt. Und Schweiß ist ein absolutes Fremdwort für die allzeit adrett gekleidete Mona.

»Denkst du, ich kann ewig mit einem faulen Mann zusammenleben, der nicht fähig ist, Verantwortung zu übernehmen?« In Monas Augen blitzt es wütend auf.

Faul? Okay, das nehme ich in Kauf. Wenn etwas einfach geht, dann versuche ich es nicht auf die komplizierte Tour. Aber verantwortungslos? Soll sie doch einmal eine Gruppe von linksfüßigen Flachländern auf einem steilen Weg zusammenhalten und alle heil über den Pass bringen. Dabei lächle ich auch noch, gebe mich humorvoll und spiele den Bergler, der hart ist wie Granit und gleichzeitig knorrig wie eine Arve an der Waldgrenze.

»Also, Claudio, ich muss jetzt zur Arbeit und möchte, dass du vorher meine Wohnung verlässt!«

»Dein letztes Wort?« Resigniert lasse ich die Arme sinken.

Sie streckt mir die Hand entgegen. »Den Schlüssel, Claudio!«

»Du hast es so gewollt!« Wütend drücke ich ihr den Schlüssel in die Hand, schlüpfe in meine Schuhe und ziehe die Jacke an.

»Komm wieder, wenn du eine ordentliche Arbeit gefunden hast!«

»Mal schauen!«

Sie schmeißt mir Handschuhe und Mütze vor die Füße. »Brauchst du sonst noch etwas?«

Schnell bücke ich mich nach meinen Sachen. »Im Moment finden wir wohl keine gemeinsame Sprache.« Schon bin ich an der Türe.

»So ist das also?«, faucht sie. »Du hast doch nur nach einer Gelegenheit gesucht, um endlich von hier abzuhauen!«

Kopfschüttelnd stehe ich draußen im Flur. Wie war das eben? Sie hat mich doch rausgeworfen, ich wollte gar nicht weg. Da soll einer die Frauen verstehen.

»Jetzt kannst du ja zu ihr gehen, ich halte dich nicht zurück.« Mona knallt die Tür zu.

Eine Weile bleibe ich benommen im Treppenhaus stehen. Zu wem bitte schön soll ich gehen? Da gibt es wohl einige Missverständnisse zu klären. So einfach lasse ich mich nicht abschieben. Darum klingle ich.

»Hast du noch etwas vergessen?« Mona streicht sich eine Strähne aus der Stirn.

»Einiges!« Soll ich es mit einer Liebeserklärung versuchen? Stattdessen beginne ich zu stottern und quetsche den dümmsten Satz aller Zeiten hervor. »Ich … Ich kann dir alles erklären, Mona.«

»Spar dir deine Erklärungen für die Zuber auf!« Bevor ich feststellen kann, ob es Tränen sind, die in Monas Augen glitzern, knallt sie mir die Tür vor der Nase zu.

Ich nehme meinen Rucksack und steige langsam die Treppe hinunter. Noch kann etwas passieren, noch hat Mona eine Chance, alles wiedergutzumachen. Nach dreißig Stufen höre ich, wie oben eine Türe geöffnet wird. Schritte hallen durch das Treppenhaus.

»Claudio?«

Schnell lehne ich mich über das Geländer und schaue nach oben.

Monas Gesicht hoch über mir. »Ich habe etwas für dich!«

»Was denn?« Die Hoffnung stirbt immer wieder zuletzt.

Eine weiße Tüte mit der Aufschrift einer Nobelboutique segelt auf mich zu und trifft mich am Kopf. Als ich wieder hochgucke, ist Mona weg.

Die Tüte enthält meine geliebten Tees, die in der Küche einen Ehrenplatz einnehmen. Einnahmen. Von der malzigen Ostfriesenmischung bis zum edlen japanischen Sencha. Pulver, Beutel, alles vom Feinsten. Beim Tee würde ich nie sparen. Da, wo mein Tee aufgebrüht wird, fühle ich mich zu Hause. Nun bin ich wirklich heimatlos geworden.

2.

Draußen weht ein eisiger Wind. Ohne Ziel stapfe ich durchs Zentrum von St. Moritz. Mit mir die Herde der Angestellten und Handwerker, die früh morgens in die Büros, die Werkstätten und Hotels eilen, damit der Motor der lokalen Wirtschaft anspringen kann. In den Restaurants wird geputzt, flinke Hände decken Tische ein und beginnen, Gemüse klein zu schneiden und Saucen einzukochen. Warm eingepackt wie Polarforscher besteigen harte Männer die Seilbahnkabinen und schweben hinauf ins von Kunstschnee überzuckerte Skigebiet. Bahnen und Pisten müssen bereit sein, wenn die ersten Sportler ihre Boards und Skier anschnallen. Frühe Sonnenstrahlen streichen über die Fenster und wünschen den Gästen in ihren weichen Betten einen guten Morgen im Hochtal des Lichts.

Von einem solchen Verwöhnprogramm kann ich nur träumen. Für mich hat der Tag mit einem Tsunami begonnen. Ich liebe Mona, so wie sie eben ist. Das Leben mit ihr ist zwar kompliziert, doch ich mag es, wie sie mich anschaut, wie sie lacht, wie sie mir von einem Film erzählt, den sie irgendwo gesehen oder von dem sie irgendwo gehört hat.

Mona ist einfach anders als alle anderen Frauen, die ich kenne. Mona hat ein Projekt. Ihr Projekt heißt Claudio Mettler. Ob ich einverstanden bin mit ihren Plänen, ist ihr gleichgültig. Beharrlich und zielstrebig verfolgt sie ihr Umerziehungsprogramm, das möglicherweise aus der Volksrepublik China oder aus Nordkorea stammt.

Nun dieser Rückschlag. Für mich und für sie.

Wenn ich ehrlich bin, ist unsere Beziehung eine lockere Abfolge von mittelschweren Katastrophen, dieses Mal in Person von Petra Zuber. Sie ist das aktuelle Problem für meine Mona und ihre leicht entflammbare Eifersucht.

Die Geschichte mit der Zuber ist eigentlich harmlos. Petra arbeitet seit letztem Dezember beim Verkehrsverein Sils und teilt meine Wandergruppen ein. Eine flüchtige Bekanntschaft, rein beruflicher Natur. Gut, ab und zu trinken wir noch etwas zusammen, wenn ich von einer Tour zurück bin. Mehr ist da nicht, das müsste Mona doch wissen. Schließlich sind wir schon eine geraume Zeit zusammen.

Aber Mona ist eben so, wie sie ist. Verwirrend und mit Ecken und Kanten. Petra dagegen ist stets freundlich, natürlich und unkompliziert. Bei ihrem Lächeln könnte man glatt schwach werden. Wenn Mona nicht wäre, kann ich mir schon vorstellen, Petra näher kennen zu lernen. Aber das sind Gedankenspiele, nichts weiter. Da muss Mona doch nicht gleich denken, dass was läuft zwischen mir und der netten Rothaarigen vom Verkehrsverein Sils. Die Verbannung ist eine Strafe, die ich nicht verdient habe.

Zerstreut überquere ich die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Reifen quietschen, es wird gehupt, ein dunkler Audi mit getönten Scheiben hätte mich fast überfahren. Erschrocken springe ich zur Seite.

Der Wagen hält einige Schritte weiter im Parkverbot. Die Türe öffnet sich, umständlich steigt ein beleibter Mann aus der Luxuskiste.

»Mettler, alter Freund, du siehst müde aus.« Reto Müller schließt seinen Audi ab und kommt schnaufend auf mich zu. »Bist du immer so lahm auf dem Fußgängerstreifen? Oder willst du noch heute ins Spital?«

Er lacht schallend über seinen Witz, dann streckt er seine Arme aus, drückt mich an seine Brust. Im Moment ist mir alles egal, so lasse ich mich in eine Wolke aus herbem Männerparfum, Zigarrenrauch und dem leicht säuerlichen Geruch aus der Küche von Mama Müller sinken und genieße den Trost der einzigen Freundschaft, die mir in meiner misslichen Lage noch geblieben ist.

»Hast du Zeit für einen Kaffee?«

»Dein Wagen steht im Parkverbot, Reto.«

»Glaubst du, dass ich einen Strafzettel bekomme?« Er zeigt auf ein Schild hinter der Windschutzscheibe.

»ETH Lausanne«, lese ich. »Alpine Research 2000.«

»Das funktioniert, damit kannst du den Wagen sogar vor dem Polizeiposten abstellen. Wissenschaft zieht immer. Die Universitäten sind die letzte moralische Instanz in einer bröckelnden Gesellschaft.«

Lachend schiebt er mich in die warme Arvenstube des Restaurants Corvatsch. Müller hängt seinen Mantel auf, dann kontrolliert er mit einem routinierten Griff den Sitz seines ölig schimmernden Schwänzchens am Hinterkopf.

Wir setzen uns in eine Ecke des Raumes. Müller legt seine gefalteten Hände auf den schweren Tisch mit der eingelassenen Schieferplatte und starrt mich aus dunklen Augen an. »Also, was ist los?«

»Alles! Reto, ich brauche dringend einen Schlafplatz für die nächste Nacht.«

»Ein Bett? Bei uns?« Er schüttelt bedauernd den Kopf.

Vielleicht kann mein Seufzen Berge versetzen, doch auf Reto und Mona, macht es keinerlei Eindruck.

»Du weißt doch, wie Mama ist.« Müller zuckt bedauernd mit den Schultern.

»Es war nur so eine Idee.« Eine dumme, wie ich zugeben muss. Wenn man von Mama Müller an den imposanten Busen gedrückt wird, dann bleibt einem glatt die Puste weg. Der Müller’sche Küchengeruch wird bei ihr ergänzt durch einen kräftigen Schuss Kölnisch Wasser. Eine Mischung mit grausamer Wirkung.

»Ein Bett habe ich nicht für dich, aber einen interessanten Job.«

Meine depressive Verstimmung ist wie weggeblasen. Eine Spontanheilung sozusagen. Reto Müller könnte als Schamane auftreten. »Müller Healings, one Price, all included!« Rasante Besserung ohne Handauflegen. Das bloße Versprechen eines Jobs, der möglicherweise gut bezahlt wird, bewirkt bei mir Wunder. So muss ich mir nur vorstellen, wie ich mit gut gefüllter Brieftasche zu Mona heimkehre, schon steigt mein Blutdruck, mein bisher kaum mit Sauerstoff versorgtes Gehirn beginnt zu arbeiten.

»Tut mir leid, Müller, ich bin total überlastet.« Das stimmt nicht ganz, doch es erhöht meinen Marktwert.

»Erzähl keinen Stuss, Claudio. Diese paar Wanderungen sind doch nicht der Rede wert!«

»Na ja, das gibt schon einiges zu tun«, versuche ich zu retten, was in meiner Lage eben zu retten ist.

»Bringen Sie uns zwei Kaffee.« Müller macht dem Kellner ein Zeichen.

»Kennst du mich immer noch nicht?«

»Du kannst natürlich auch einen Tee bekommen, Claudio.«

Müller weiß, wo meine Schwachstellen liegen. Beim Geld und bei einer guten Tasse Tee. Den Tee bringt mir der Kellner sofort. Geld verspricht mir mein Freund für die nahe Zukunft.

»Wie viel?«

»Eine ganze Menge, du wirst staunen.«

»Wieder eine Reise nach Mallorca? Oder ein Trip in die Wüste? Die Schwarzmeerküste kenne ich auch noch nicht. Habe ich dir übrigens schon mal erzählt, dass ich segeln kann? Ich fahre überall hin, Reto, lieber heute als erst morgen.«

»Da muss ich dich enttäuschen, Claudio!« Er schüttelt bedauernd den Kopf. »Diesmal habe ich etwas hier im Tal.«

Es wäre zu schön gewesen! Mona im Schnee und in der Kälte von St. Moritz. Ich irgendwo weit im Süden in der Sonne. Mein voreilig aufgebautes Kartenhaus stürzt in sich zusammen und droht, meine neu entfachte Lebensfreude unter sich zu begraben.

»Du weißt ja, Claudio, dass unser Tourismus immer neue Ideen und Impulse braucht. Hochzeiten für Japaner, wandern auf Heidis Spuren, Alphornschnitzen im Arvenwald und Klettern mit den Steinböcken. Das war einmal. Jede Sensation hat ihre Halbwertszeit, bevor sie dann ganz in der Versenkung verschwindet.«

Müller muss es wissen. Er ist ein Profi in Sachen ›Ausgefallene Angebote‹. Erst baute er einen Limousinen-Service vom Flughafen Samedan nach St. Moritz auf. Später fuhr er seine erlesene Klientel von der abgelegenen Villa in den Club oder von der Boutique ins Casino. Er kennt alle legalen und auch die vielen illegalen Angebote, die das Herz seiner gut betuchten Kundschaft zum Rasen bringen.

Im letzten Jahr hatte er sich den Unmut von einigen finanzkräftigen Geschäftsleuten im Bereich Import Export zugezogen und musste seine Zelte in St. Moritz über Nacht abbrechen. Mehr schlecht als recht überlebte er im Großstadtdschungel von Chur. Ein kleiner Exkurs in den zwielichtigen Kunsthandel brachte mich damals fast ins Gefängnis, nicht etwa ihn. Nun endlich konnten seine Probleme im Engadin mit einigen Gefälligkeiten aus dem Weg geräumt werden, und seitdem ist Müller wieder dick im Geschäft.

Im letzten Herbst war er noch sehr vor- und umsichtig, wie der Mallorca-Trip zeigte. Etwas Ungefährlicheres als Ferienreisen für Rentner kann es nicht geben. Doch nun scheint sich Reto auch im lokalen Tourismus wieder breitzumachen.

Der Kellner stellt die Getränke auf den Tisch.

»Wir sind daran, den Gästen ein neues Erlebnispaket anzubieten.«

Aha. Ich kenne Müllers Konzepte. Sie beinhalten viel heiße Luft. Dazu kommt die alles entscheidende Frage: »Wie erhalte ich für mich ein möglichst großes Stück vom Kuchen?«

Dieser Tee ist eine absolute Katastrophe. Die Beutel mit dem gelben Anhänger, die fast überall angeboten werden, sind eine Beleidigung für jeden Gaumen, der etwas auf sich hält. »Hattest du nicht Tee für mich bestellt?«

»Man kann alles übertreiben, Claudio!« Müller atmet genervt aus.

Angewidert halte ich den Teebeutel in die Höhe. »Draußen in der freien Natur darf man auch keinen Abfall ins Wasser werfen!«

»Hörst du mir jetzt endlich zu?«

Folgsam nicke ich. Sonst verschwindet Müller noch samt Geld und Job. »Was ist es dieses Mal, mein Freund?«

»Außerirdisches Leben!« Er schaut mich verschwörerisch an. »Na, was sagst du nun?«

Lieber sage ich nichts, auch ein respektloses Lachen ist jetzt nicht sehr hilfreich. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass Müllers verrückte Projekte oft sehr viel Geld versprechen. Im Moment zählt für mich nur dies.

»Erinnerst du dich noch an das Ufo, das vor einem Jahr über St. Moritz gesichtet wurde?«, fährt er leise fort.

Der Mann, der die Scheibe angeblich gesehen haben wollte, ist ein ortsbekannter Alkoholiker, der an diesem Abend ziemlich viel getrunken hatte. Sagte man jedenfalls.

»Unser Zeuge«, fährt Müller fort, »ist zuverlässig. Ich stelle mir vor, dass das Oberengadin durch seine Ost-West-Ausdehnung und durch seine spezielle Lage hoch in den Alpen ein idealer Landeplatz für Außerirdische war – und auch weiterhin sein könnte.«

»Bist du noch zu retten, Reto?«, platzt es aus mir heraus, wobei ich mich frage, wie die grünen Männchen Geld einbringen sollen. »Unsere Landschaft hat Schriftsteller wie Rilke, Hesse und Nietzsche angezogen. Aber ob das mit Besuchern aus dem Universum klappt, wage ich zu bezweifeln. Die Werbung der Fremdenverkehrsvereine wird im All wohl kaum wahrgenommen.«

»Du bist der geborene Pessimist und Schwarzseher. Dir fehlen die großen Visionen, darum hast du es auch noch nie zu etwas gebracht, mein Lieber!«

Diese Art Predigt kenne ich, eine solche hat mir heute schon Mona gehalten.

»Seit einigen Jahren boomen Bücher über nicht erklärbare Phänomene in der Natur. Südamerika, Ägypten und Russland stehen hoch im Kurs. Und sobald hier irgendwo ein Kornkreis entsteht, pilgern die Leute hin. Das All zieht Kundschaft an. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen. Die neuen Pilger und Sucher wollen wir ins Engadin locken.«

»Und wie kann ich dir dabei helfen?«

»Ich brauche Spuren von Landeplätzen, die wir unseren neuen Gästen anbieten können. Diese musst du für mich auftreiben.«

»Was stellst du dir vor?«

»Ich brauche lange Steinmauern auf einer abgelegenen Alpweide, unnatürliche Lichtungen an steilen Hängen, kreisrunde Bergseen, in denen sich das Spiegelbild der Sonne mit demjenigen einer Bergspitze um die Mittagszeit berühren. Mystisches und Magisches, alles Mögliche da draußen, das sich nicht so ohne Weiteres erklären lässt. Aber aufgepasst: Keine esoterischen Nummern, mein Lieber. Wir können hier im Engadin keine Gäste in wallenden Gewändern gebrauchen, die halb nackt ums Feuer oder um Hexenkreise aus Fliegenpilzen herumtanzen. Diese Leute rentieren nicht. Für die ist das Geld eine unwichtige Nebensache.«

»Wie für mich«, murmle ich.

»Wir wollen gute Gäste, denen die Bankkarte locker in der Tasche sitzt, Leute, die schon überall waren und einiges gesehen haben. Die für Ferien mit einem pseudowissenschaftlichen Anstrich zu haben sind. Wanderungen, Vorträge und themenspezifische Menüs. Außerirdisches Leben lässt sich dem engagierten Gast von morgen wunderbar verkaufen.«

Weil ich sowieso mit meinen Wandergruppen durch die Gegend stolpere, kann ich auch gleich nach Müllers fliegenden Untertassen sowie den Landeplätzen Ausschau halten und so etwas nebenbei verdienen. »Also gut, ich bin dabei!«

Müller zieht ein paar Hunderter aus seiner Brieftasche und schiebt sie zu mir herüber.

»Ein erster Vorschuss!«

»Danke.« Seine Großzügigkeit überrascht mich. Normalerweise gibt es von Müller frühestens Geld, wenn die Gegenleistung schon in greifbarer Nähe ist. Doch bisher habe ich nichts für ihn getan. Und ich nehme mir vor, mich dieses Mal nicht von ihm für seine speziellen Interessen missbrauchen zu lassen.

»Fahr nach Sils, Claudio, schau dich ein wenig um. Wenn irgendwo etwas Spannendes in dieser Richtung läuft, dann in Sils!«

Bevor ich etwas sagen kann, klingelt irgendwo in Müllers Jacke sein Handy. Sicher wieder seine Mutter, die ihn daran erinnert, dass er den Mantel schließen soll, damit er sich nicht erkältet.

»Oui … bien sûr … d’accord.« Er stellt das Gerät ab und lächelt zufrieden.

»Geschäfte mit Frankreich. Ruf mich heute gegen Abend im Büro an.« Er steckt dem Kellner eine Banknote zu. Schon ist er weg.

3.

Wenn Mona mich so sehen könnte. Dein Claudio Mettler ist ein gefragter Mann, meine Dame!

Eine Weile habe ich sie glatt vergessen. Ob ich einfach noch mal bei ihr klingeln soll unter dem Vorwand, ich hätte meine Zahnbürste vergessen? Vielleicht ist es doch besser, noch einige Tage zu warten. Schließlich hat sie mich rausgeschmissen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis es ihr leidtut.

Nachdem Müller gegangen ist, sitze ich noch eine halbe Stunde allein im Restaurant Corvatsch und blättere die Engadiner Post durch. Den Tee rühre ich nicht an. Die aktuellen Übernachtungszahlen der Weihnachtstage sind zufriedenstellend, lese ich. Im Lokalsport sind Berichte vom Skeleton, Bob und Eishockey versammelt. Daneben gibt es Werbung für irgendwelche Events. Nachtskifahren. Mondscheinkonzert in der Bergstation. Jazz im In-Club. Ein Krimi-Dinner. Dann etliche Stelleninserate. Küchenhilfen, Zimmermädchen, Hauswarte, Pistenkontrolleure, Automechaniker, Schreiner und Lehrer werden gesucht. Nicht wirklich meine Interessenslage.

Gegen zehn Uhr stehe ich auf dem Schulhausplatz und warte auf den Bus. Nach einigen Überlegungen habe ich beschlossen, Müllers Aufforderung zu folgen und nach Sils zu fahren. Erst einmal werde ich mich bei Petra Zuber im Tourismusbüro melden. Es gibt einiges, das wir besprechen müssen. Die Zusammensetzung der Wandergruppen, anstehende Ausflüge. Mal sehen, was sich daraus ergibt.

Bisher war hier in St. Moritz vieles selbstverständlich für mich. Ich wusste, wo mein Bett steht und wo mich ein gefüllter Kühlschrank erwartet. Zwei Stunden, die totgeschlagen werden mussten? Kein Problem! Unser Wohnzimmer lud mit Büchern, Musik und Filmen zum süßen Nichtstun ein. Ich hatte die Wahl. Nun ist alles anders. Plötzlich fühle ich mich den Obdachlosen zugehörig, die irgendwo unter einer Brücke wohnen. Ganze Tage ohne jede Struktur liegen vor mir. Ein warmes Mittagessen? Vielleicht sogar selbst gekocht? Das fällt heute wohl aus. Sparen ist angesagt. Die Nacht werde ich für die nächsten Tage in der Jugendherberge hier in St. Moritz oder in Pontresina verbringen müssen, da gibt es wenigstens ein ordentliches Nachtessen, das auch für mich bezahlbar ist.

Langsam tuckert der Bus durch St. Moritz. Es wird emsig ein- und ausgestiegen. Die Leute im Bus und die draußen auf den Gehsteigen gleichen sich in ihrer krampfhaften Suche nach Individualität. Bunte Skianzüge, auffällige Jacken, teure Mäntel. Dann die überdimensionierten High-Tech-Brillen und die Käppis, die zu Hause im Alltag wohl niemand tragen würde. In den Ferien ist eben alles anders. Da wagt man etwas, da darf man ruhig ein wenig verrückt sein, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Mitleid mit den Einheimischen, die sich diese Maskerade den ganzen Winter über anschauen müssen. Vielleicht sind dies Müllers Außerirdische.

In St. Moritz Bad verlassen uns die meisten Skifahrer, dafür füllen sich die Sitzreihen mit munter plappernden Langläufern. Nun drehen sich die Gespräche um Schneetemperaturen und die optimale Wachszusammensetzung. Grün ist heute ideal, wer auf Nummer sicher gehen will, mischt noch eine Schicht Blau dazwischen, wenn ich es richtig verstanden habe. Gelaufene Strecken werden aneinandergereiht, Kilometerzahlen zusammengezählt, durch Lauftage dividiert, die Wurzel daraus ergibt den Schweißquotient der Läuferin oder des Läufers. Oder war es umgekehrt?

»Hast du das auch gelesen?«, fragt ein kräftig gebauter Schneewanderer mit zwei langen Stöcken zwischen den Knien und hält seiner Frau die Zeitung vor die Nase. »Vier Jahre Bauzeit für neun Kilometer Autobahn.« Er schaut sich im Bus um auf der Suche nach Verbündeten. »Vier Jahre für neun Kilometer. Und wir können blechen!«

Gerne hätte ich ihn gefragt, ob das Teilstück schneller gebaut worden wäre, wenn er selbst Hand angelegt hätte, lasse es dann aber sein.

»Wenn die Pensionierten nicht wären«, fährt der Alleinunterhalter fort, »könnte der öffentliche Verkehr glatt einpacken. Wir füllen die Züge und die Busse, wir fahren, wenn sonst niemand unterwegs ist!«

Endlich erreichen wir Sils. Hier soll, gemäß den Hochglanzprospekten in Petras Büro, die Zeit langsamer gehen, das Licht intensiver leuchten und die Kreativität grenzenlos sein, weil der Himmel so nah ist und der Süden schon spürbar. Na ja, das mit der Kreativität hat vielleicht ein Nietzsche erlebt. Gerade taucht links das Haus auf, in dem der Schriftsteller und Philosoph einige Jahre eingemietet war. Hier schrieb er, wenn ich mich recht erinnere, einige Schlüsselwerke. Sein Geist hielt der großen Weite allerdings nicht lange stand, irgendwann flüchtete er sich in die dunklen Welten der Depression und des Wahnsinns. Davon steht aber kaum etwas in der Werbung.

Der Verkehr und die Hektik machen einen weiten Bogen um das Zentrum des ehemaligen Bauerndorfes. Viele stolze Häuser stehen nun mit geschlossenen Fensterläden da und warten, dass ihre Besitzer aus Italien oder Deutschland anreisen und ihnen etwas Leben einhauchen. Die stattlichen Hotels und gemütlichen Pensionen beherbergen Gäste, die es sich leisten können, nicht im pulsierenden St. Moritz sein zu müssen, sondern hier den Odem der Kultur einatmen und das Licht an den Seen, das die großen Geister einstmals beschrieben, durch die eigene Seele fließen lassen wollen.

Am Hauptplatz stehen einige Pferdekutschen und warten darauf, eine muntere Schar Urlauber hinein ins Fextal zu ziehen, dies mit dem fröhlichen Geläute der vielen kleinen Glocken am Geschirr, als würde den Tieren dieser Knochenjob Spaß machen. Der Atem aus den Nüstern verwandelt sich in der kalten Luft in Dampfwolken. Ein Kutscher in einem langen Mantel kehrt das kugelförmige, bereits verdaute Heu zusammen und gönnt sich dann einen kräftigen Schluck aus einem Flachmann. Der Kiosk mit Postkarten, den üblichen überflüssigen Souvenirs und den neusten Sensationen aus der kleinen Schweiz und der weiten Welt runden das idyllische Bild des Platzes ab.

Im Gemeindehaus ist es ruhig und kühl. Die zweite Türe rechts führt ins Tourismusbüro.

»Claudio? Was machst du denn hier? Ich habe dich erst morgen früh erwartet.«

Petra Zuber schenkt mir ein aufmunterndes Lächeln, das ich gut gebrauchen kann. Ein warmes Gefühl breitet sich in meiner Magengegend aus.

»Na ja, bei mir ist heute nicht so viel los, da wollte ich mal schauen, ob alles bereit ist für die Tour morgen.« Das ist zwar nicht direkt gelogen, aber höchstens die halbe Wahrheit. »Wie ist es bei dir? Viel zu tun?«

Sie zeigt auf das leere Büro und lacht ihr unbändiges Petra-Lachen. »Sie rennen mir die Bude ein, ich kann mich fast nicht wehren gegen die aufdringliche Meute.«

Dabei zuckt sie mit den Schultern und ich wünsche mir, dass ihr vielsagender Blick bedeutet, es sei durchaus okay, wenn ich ein Teil dieser Meute wäre und sie sich nicht gegen meine Aufdringlichkeit wehren könnte. In meinem Kopf dreht sich alles. Das ›wenn‹ und ›wäre‹ und ›würde‹ ist mir zu viel.

»Für morgen ist alles bereit. Zehn Leute, der Bus ist reserviert. Abfahrt um acht Uhr.«

»Super. Die Tour im Bergell scheint wirklich auf großes Interesse zu stoßen.«

»Du bist die Attraktion.« Ihre Augen blitzen. »Die Leute kommen vor allem wegen dir und deiner speziellen Art. Das spricht sich eben herum.

»Was gibt es sonst noch so?«, frage ich und schiebe verlegen einen Stapel Prospekte nach rechts und dann wieder zurück nach links.

»Na ja, du weißt ja, wie das ist im Tourismus. Mal dies, mal das.« Sie zuckt mit den Schultern. »Heute Abend zum Beispiel findet eine Veranstaltung unten am See statt.«

»Draußen?«

»Es wird saukalt sein, doch den Leuten gefällt’s. Was soll man machen?«

»Gehst du da hin?«

Petra verzieht das Gesicht. »Ich muss ja wohl, schließlich bin ich hier der Boss.«

»Wie wär’s … also ich meine … wenn du nicht so gerne alleine hingehst … Allerdings muss ich schauen, möglicherweise habe ich noch andere Termine. Aber vielleicht könnte ich dich ja begleiten.«

»Echt?« Ihr Gesicht hellt sich auf. Dann zeigt sie auf meinen Rucksack. »Ist das dein Termin?«

»Na ja, ich sollte heute Abend noch … doch dazu muss ich auswärts schlafen, aber wie gesagt: Einiges kann man vielleicht auch später erledigen.«

Sie überlegt einen Moment. »Vorschlag, Claudio: Du versuchst, deine Termine zu schieben. Machst die eine oder andere Sitzung einfach schon heute Nachmittag.«

Ich mache ein nachdenkliches Gesicht. Sie soll nicht das Gefühl haben, dass ich leichtfertig mit geschäftlichen Abmachungen umgehe.

»Geht das?«

Um anzudeuten, dass ich angestrengt nachdenke, mache ich eine Pause. Dann nicke ich. »Doch, ich sehe da einen Weg. So könnte es irgendwie gehen.«

»Gut, heute Abend begleitest du mich an den See. Du kannst bei mir schlafen heute Nacht, dann bist du morgen gleich vor Ort für deine Tour. Na, was sagst du jetzt?«

Das ist mehr, als ich mir erträumt habe. Mein Alltag bekommt plötzlich wieder eine wunderbare Struktur. Ein perfektes Nachtlager ist in Sicht – zum Nulltarif. Mettler, da hast du mal wieder auf die richtige Karte gesetzt.

Erst einmal verziehen wir uns ins Nebenzimmer. Petras Kaffeemaschine liefert heißes Wasser, die Teebeutel, die mir Mona hinterhergeschmissen hat, habe ich in meinem Rucksack.

Es gibt Sandwiches und Joghurt. Die Heizung wärmt uns, dazu Petras Lachen. Was will man mehr?

»Wann bist du fertig heute Abend?«, frage ich beim Abschied.

»Um sechs.«

»Dann hole dich ab.«

Meinen Rucksack lasse ich bei Petra im Nebenzimmer stehen. Es gibt eine leichte Umarmung und einen Kuss auf die Wange. »Da freue ich mich aber darauf!« Dann lasse ich mir von ihr Schreibzeug und Papier geben für meine Sitzungen und gehe hinaus in den blauen Nachmittag.

4.

Beim Platz vor dem Gemeindehaus bildet die Straße einen rechten Winkel. Geradeaus gibt es nur einen schmalen Fußweg, der dem Bach in eine enge Schlucht folgt. Außerdem biegt hier der Weg ab, der hinauf zum Hotel Waldhaus und dann weiter ins lang gezogene Fextal führt. Das ist auch die Route, die die Pferdekutschen mit ihren Gästen nehmen. Auf eine Steigung habe ich absolut keine Lust. So nehme ich die Straße, die dem Hügel entlang zum Dorf hinausführt. Langsam spaziere ich zwischen den Häuserfassaden hindurch.

Es ist nicht viel los um diese Zeit, die meisten Menschen sind unterwegs auf der Piste oder der Loipe. Vor mir liegen vier Stunden, die totgeschlagen sein wollen. Beim Hotel Alpenrose am Dorfrand bleibe ich eine Weile stehen. Der alte Kasten rottet mit blinden Fenstern und bröckelnder Fassade zwischen Dorfstraße und Waldrand vor sich hin. Das milde Licht des Nachmittags verleiht dem einstigen Schmuckstück von Sils den zerbrechlichen Charme einer alten Tante, die lange nicht wissen wollte, dass das Leben endlich ist, und nun erkennen muss, dass ihre besten Jahre vorbei sind. Wenn die Denkmalpflege nicht auf einen Erhalt des Gebäudes bestehen würde, hätte man die Alpenrose schon längst abgerissen und durch einen Beton-Glas-Stahl-Bau mit teuren Appartements ersetzt.

Ein breiter Fußweg biegt gleich hinter dem Park der Alpenrose ab und führt über das offene Feld hinunter zum See. »Diese Weite, dieses Licht!«, denke ich und ertappe mich dabei, aus einem Ferienprospekt zu zitieren, der bei Petra auf der Theke liegt.

Es ist aber tatsächlich so, dass der Anblick der Silserebene mit dem See dahinter jeden Betrachter verstummen lässt. Mir passiert das immer wieder. Bei dieser Aussicht gibt es einfach nichts zu sagen. Schon das Schauen ist fast zu viel. Kommentare sind den Großen der Sprache vorbehalten, die durch genau gesetzte Adjektive die Schönheit mit Worten fassen können, ohne ins Kitschige abzudriften. Wir Normalsterblichen sollten das besser lassen. Die ungeschickten Versversuche in diversen Gästebüchern von Ferienwohnungen und Hotels zeigen, dass Sprachlosigkeit oft der bessere Weg ist, der Natur zu begegnen.

Die Einmaligkeit der Umgebung hat unzählige Schöngeister nach Sils gelockt. Abseits des Trubels von St. Moritz wurde gemalt und gedichtet, was das Zeug hält. Von Rilke bis Hesse und Mann haben hier viele Stars der Literatur ihre Federn am harten Granit der Bergspitzen abgenutzt. Diese Zeiten sind aber schon lange vorbei, nun besuchen vor allem Kulturkonsumenten und Möchtegern-Künstler den Ort am Silsersee, um sich vom Hauch der Ewigkeit inspirieren zu lassen. So auch der ältere Herr, der am See auf einer Bank sitzt und sein Bild auf der Staffelei betrachtet. Weil meine Zeit keine Eile kennt, halte ich inne und vergleiche das Bild mit der Realität.

»Na?« Er dreht sich um und blickt mich neugierig an. Ein längliches, bleiches Gesicht, unter der Pelzmütze schauen wirre Haarsträhnen hervor.

Als Sujet hat sich der Maler die Halbinsel Chastè ausgesucht. Eine lang gestreckte und viel gemalte Landzunge, die dunkel und unnahbar in den weiß verschneiten See hineinragt. Darüber erstreckt sich der tiefblaue Engadiner Himmel, der jeden Tag hier im Tal so einmalig und jedes gemalte Bild und jede Fotografie so schön, aber auch so langweilig macht.

»Der Himmel müsste gelb sein«, sage ich. »Bilder aus dem Engadin brauchen andere Kontraste, um zu wirken.«

Der alte Mann schüttelt bedauernd den Kopf. »Ich bin nicht Ferdinand Hodler. Einer wie er kann das vielleicht, ich nicht. Ich male nur das, was ich gerade sehe.«

»Und was ist mit diesem Ding da?«

»Was meinen Sie?«

Ich deute auf die orange Scheibe im blauen Himmel. »Haben Sie das etwa auch gesehen?«

Der alte Mann zeigt hinüber zur Halbinsel Chastè.

»Vor einer halben Stunde etwa, da schwebte diese Scheibe direkt über den Wipfeln der Lärchen.«

»Das glauben Sie jetzt aber selber nicht!«

Er zuckt mit den Schultern. »Es wäre doch möglich, oder?«

Ich schaue hinüber zu den dunklen Bäumen, dann hebe ich den Blick zum tiefblauen Himmel, der sich strahlend über dem See wölbt. Da ist nichts, was den Blick stört.

»Wie viel haben Sie getrunken?«

»Ein paar Gläser zum Essen vielleicht, sicher nicht mehr!« Der alte Mann kichert. »Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, junger Freund, auf jeden Fall haben Sie jetzt Ihren Kontrast!«

»Fehlen nur noch die grünen Männchen«, brumme ich.

Der Mann schaut mich mitleidig an. »Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als Sie sich vorstellen können.« Er wendet sich seiner Staffelei zu und mischt neue Farben zusammen, dann dreht er sich wieder nach mir um. »Und plötzlich, Freundin, wurde eins zu zwei! Kennen Sie diesen Satz?«

»Nie gehört. Ich muss jetzt leider, es hat mich gefreut.«

Bevor er noch einen Außerirdischen in den Vordergrund seines Gemäldes stellt, verabschiede ich mich und gehe weiter.

Heute scheinen alle durchzudrehen. Erst Mona am Morgen, dann Reto Müller mit seiner Jagd auf die Landeplätze von Außerirdischen und jetzt dieser Alte mit seiner fliegenden Untertasse über dem Wald. Die einzige normale Person in meinem Leben ist Petra Zuber.

Nach dieser etwas verstörenden Begegnung mache ich einen ausgedehnten Spaziergang, der mich hinaus auf die Halbinsel Chastè führt. Irgendwie ist bei mir alles aus dem Gleichgewicht geraten. Es braucht viel frische Luft, viel Sonne und einige Schneebälle, die ich mit voller Kraft gegen die knorrigen Lärchen werfe, um die Ruhe wiederzufinden. Außerdem hilft mir das Gedicht von Zarathustra auf dem Nietzschestein, der oberhalb des Weges steht. Jedes Mal, wenn ich den Text lese, versuche ich mir einen Reim darauf zu machen. Vergeblich. So begnüge ich mich jeweils mit einem Brocken, den ich gerade für mein Leben brauchen kann. Der Dichter, der die ganze Geisteswelt aus den Angeln heben wollte, hat sich übernommen und bezahlte dafür einen hohen Preis. Er wurde in die dunklen Ebenen des Wahnsinns getrieben.

Dies wird mir nicht passieren. Einigermaßen zufrieden kehre ich ins Dorf zurück.

Weil ich heute viel Geld sparen konnte, gönne ich mir zwei Gläser Punsch und ein ordentliches Stück Kuchen in einem Café. Mit der Lektüre von einigen Zeitungen und Illustrierten bringe ich den Nachmittag schließlich noch zu einem guten Ende.

Kurz vor halb sechs rufe ich Müller an.

»Ich höre, Claudio?«

»Da gibt es nicht viel, Reto.«

»Schieß mal los!«

»Die nette Dame vom Tourismusbüro hatte keine Zeit, mit ihr will ich später über UFOs sprechen.«

»Gut«, brummt Müller. »Weiter!«

»Unten am See habe ich einen Maler getroffen. Auf seinem Bild war eine Art fliegende Untertasse abgebildet.«

»Wie sah das Ding aus?«, fragt Müller aufgeregt.

»Wie eine Muschel. Merkwürdig, nicht wahr?«

»Gute Arbeit, Claudio. Mach weiter so! Vielleicht solltest du auch am Abend die Augen offen halten, am Nachthimmel gibt es sicher einiges zu sehen!«

»Wenn ich nicht erfriere dabei.« Müller soll nicht glauben, dass diese Arbeit ein Zuckerschlecken ist.

»Was steht morgen auf dem Programm?«

»Eine Schneeschuhwanderung ins Val Maroz.«

»Sehr schön. Schau dich auch dort gut um. Vielleicht findest du etwas Passendes!« Reto macht eine Pause, ich warte auf weitere Instruktionen. »Ich bin übrigens morgen Abend in Soglio. Eine wichtige Besprechung mit meinen neuen Partnern. Vielleicht kannst du uns dann schon etwas berichten!«

»Soglio? Das liegt nicht gerade auf meinem Weg.«

»Da gibt es nichts zu überlegen, mein Freund. Ich lade dich zum Nachtessen ein. Um achtzehn Uhr in der Stüa Granda ein. Wenn du weitere Neuigkeiten lieferst, gibt’s neben ein paar Scheinen auch gleich noch ein Bett als Zugabe!«

5.

Es ist dunkel und ziemlich kalt geworden. Die Pferdekutschen sind verschwunden, der Kiosk hat zugesperrt. Pünktlich um sechs hole ich meine Gastgeberin und meinen Rucksack im Gemeindehaus ab. Wieder bekomme ich eine zarte Umarmung und einen gehauchten Kuss auf meine Wange. Im Tourismusbüro werden die Lichter gelöscht, dann sind wir auch schon draußen.

»Gehen wir?« Petra hängt sich bei mir ein. Zusammen schlendern wir heimwärts. Ihre Wohnung befindet sich in einem schlichten Mehrfamilienhaus in der zweiten Reihe hinter den schmucken Hotels und den stolzen Engadiner Häusern. Ein Treppenhaus voller Geräusche und Gerüche. Im dritten Stock öffnet sie eine Wohnungstüre. Wir hängen unsere Jacken auf und schlüpfen aus den warmen Winterstiefeln.

»Willkommen bei mir zu Hause, Claudio.« Stolz führt sie mich durch den Flur ins großzügige Wohnzimmer, das gleichzeitig als Esszimmer und Küche dient. »Mach es dir bequem.«

Unschlüssig stehe ich am Fenster und schaue in die Dunkelheit hinaus. Eine fremde Wohnung, eine fremde Frau, mein Leben steht wirklich auf dem Kopf.

»Was denkst du?«

»Im Moment ist alles etwas schwierig.« Ich drehe mich um.

»Das kann ich mir gut vorstellten!« Petra bindet sich eine Schürze um, dann öffnet sie eine Konservenbüchse mit Pellati. »Willst du darüber reden?«

»Später vielleicht!« Ich schaue zu, wie Petra Pfannen aus dem Schrank holt. »Kann ich dir etwas helfen?«

»Magst du Zwiebeln schneiden?«

»Wenn dich meine Tränen nicht stören!«

Sie reicht mir das Messer und ein Holzbrettchen. Bald schon verbreitet sich der Geruch von angebratener Zwiebel in der Küche. Petra ist ganz aufs Kochen konzentriert und spricht nicht viel, darüber bin ich froh. Sie setzt Wasser auf. Dann füllt sie uns zwei Gläser Wein.

»Auf einen wunderschönen Abend!« Sie schenkt mir ein Lächeln, das viel verspricht, ohne Forderungen zu stellen. Wenigstens im Moment.

Nach dem ersten Schluck komme ich zur Sache. »Glaubst du an übernatürliche Dinge?«

»Was meinst du damit?«

»Sachen, die sich nicht einfach so erklären lassen.«

»Geistheilung? Gläser, die auf dem Tisch hin und her rutschen?« Petra lacht schallend. »Du willst jetzt aber nicht mit Leuten aus dem Jenseits in Kontakt treten?«

»Sicher nicht«, antworte ich hastig. Sie soll nicht denken, dass ich an diesen Hokuspokus glaube. »Ich meine außerirdisches Leben. Wirklich rätselhafte Phänomene. Fliegende Untertassen oder so.«

»Wer weiß schon, was da draußen alles herumfliegt!« Sie macht ein Zeichen zur Decke, wo ein Stockwerk drüber seit einiger Zeit Kinderfüße herumrennen.

»Kannst du dir vorstellen, dass UFOs im Engadin landen?«

»Seit wann interessiert dich das?« Sie holt Gewürze aus einem Regal an der Wand. »Magst du Spaghetti?«

Ich nicke. Irgendwie kommen wir nicht weiter. So schweige ich und schaue zu, wie Petra kocht. Die Rolling Stones singen von einem Mann, der an den Bahnhof geht, den Koffer in der Hand. Die Gitarren locken durch den Song und Mick Jagger singt so knapp daneben, dass einfach alles stimmt. Claudio Mettler, der Reisende zwischen den Welten, lehnt sich zurück und lässt es sich gut gehen.

Das Klingeln des Telefons reißt mich aus meinen Träumen.

»Zuber … ja, der ist hier!« Petra schaut zu mir hinüber, verdreht dann leicht die Augen. »Einen Moment. Für dich, Claudio.«

Langsam gehe ich zum Apparat hinüber. Eine weiche Hand reicht mir den Hörer, unsere Finger berühren sich kurz. »Eine Dame«, flüstert Petra.

»Mettler?«

»Es ist nicht zu fassen! Kaum bist du frei, tauchst du bei dieser Hexe unter!«

»Mona? Wie geht es dir?«, stammle ich verlegen.

»Etwas mehr Stil hätte ich dir schon zugetraut!«

Petra steht drüben am Herd und lächelt. So schlecht finde ich meinen Stil jetzt auch wieder nicht.

»Aber du hast mich doch rausgeschmissen!«

»Damit du etwas lernst!« Sie atmet wütend aus. »Du aber folgst einfach dem Weg des geringsten Widerstandes!«

»Soll ich vielleicht vor deiner Wohnung auf dem Teppich liegen und warten, dass du mich reinlässt?«

»Du sollst dir eine Arbeit suchen, Claudio!«, zischt Mona.

»Ich habe Arbeit. Und ich bin zufrieden damit!«

Nun bin ich auch ziemlich laut geworden. Schnell schaue ich zu meiner Köchin hinüber, die mir diskret den Rücken zuwendet und in der Sauce rührt.

»Du hast ja keine Ahnung vom Leben, kleiner Scheißer!«, faucht sie wütend.

»Wie bitte?«