9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

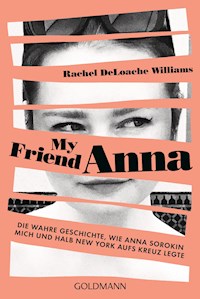

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Die wahre Geschichte über Rachel DeLoache Williams und Anna Sorokin

Partys in den hippsten und teuersten Clubs, ausgiebige Spa-Aufenthalte, im Privatjet um die Welt: Für ihre New Yorker Freunde war Anna Delvey eine adelige deutsche Millionenerbin. Das dachte auch Rachel DeLoache Williams. Nachdem sich die beiden über Bekannte kennenlernten, werden sie enge Freunde und stürzen sich gemeinsam ins Luxusleben. Bis Annas Kreditkarte eines Tages nicht mehr funktioniert. Rachel wird nach und nach bewusst, dass Anna nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bis Anna schließlich von der Polizei geschnappt und in einem spektakulären Gerichtsprozess verurteilt wird.

Die fast unglaubliche Geschichte über eine Frau, die alle getäuscht hat – und nichts bereut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 515

Ähnliche

Das Buch

Sex and the City trifft Catch Me If You Can in dieser fast unglaublichen, aber wahren Geschichte über die bekannteste Hochstaplerin unserer Zeit: Anna Sorokin. Als deutsche Millionenerbin schwindelte sie sich durch die New Yorker High Society und betrog ihre Freundin Rachel DeLoache Williams um mehr als 62.000 Dollar.

In ihrem Memoir enthüllt die ehemalige Vanity-Fair-Redakteurin Williams bisher unbekannte Details über die Beziehung zu Sorokin, ihre Verhaftung und schließlich Verurteilung in einem spektakulären Gerichtsprozess. Hochspannend zeichnet sie dabei das Psychogramm einer manipulativen Freundschaft und lässt uns tief in das skrupellose Denken und Verhalten Sorokins eintauchen, die ein schockierendes Muster von Täuschung und Betrug an den Tag legte, wo auch immer sie sich aufhielt.

My Friend Anna ist eine unvergessliche True-Crime-Geschichte über Geld, Macht, Gier und weibliche Freundschaft.

Die Autorin

Rachel DeLoache Williams wuchs in Knoxville (Tennessee) auf und studierte Englisch und Studio Art am Kenyon College in Ohio. 2010 zog sie nach New York und startete ihren Traumjob als Fotoredakteurin bei der Vanity Fair. Sie arbeitete dort mit Fotografen wie Annie Leibovitz und Mark Seliger sowie mit Prominenten wie Jennifer Lawrence und Bruce Springsteen zusammen. In dieser Zeit lernte sie Anna Sorokin kennen.

Rachel DeLoache Williams

My Friend

Anna

Die wahre Geschichte, wie Anna Sorokin

mich und halb New York aufs Kreuz legte

Übersetzt aus dem Amerikanischen von

Antje Althans, Claudia Amor,

Sylvia Bieker, Antje Hink und Johanna Ott

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel My Friend Anna.The True Story of a Fake Heiress bei Gallery Books, einem Imprint von Simon & Schuster Inc. USA.

Einige Namen und Details wurden im Manuskript verändert.

Textnachrichten wurden mit entsprechender Rechtschreibung, Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung eingefügt und an ausgewählten Stellen gekürzt, um einen besseren Erzählfluss zu gewährleisten.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutsche Erstausgabe September 2019

Copyright © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2019 by Rachel DeLoache Williams

Published by arrangement with Gallery Books, an imprint of Simon & Schuster, Inc.,

1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter

Verwendung des Originaldesigns von © Andrew Smith

und eines Fotos von © Rachel DeLoache Williams

Lektorat: Doreen Fröhlich und Marion Preuß

MP · Herstellung: kw

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN: 978-3-641-25819-1V003

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

Inhalt

Vorwort

Teil I

Kapitel 1 Mayday

Kapitel 2 New York, New York

Kapitel 3 Das Fundament

Kapitel 4 Plötzlich Freundinnen

Kapitel 5 Überflutung

Teil II

Kapitel 6 Tohuwabohu

Kapitel 7 Marrakesch

Kapitel 8 Atempause

Kapitel 9 Rückkehr

Kapitel 10 Zusammenbruch

Kapitel 11 Strategiewechsel

Kapitel 12 Operation Klarheit

Teil III

Kapitel 13 Im Frying Pan

Kapitel 14 Der Groschen fällt

Kapitel 15 Die Kehrseite

Kapitel 16 Sonnenfinsternis

Kapitel 17 Veränderungen

Kapitel 18 Passages

Kapitel 19 Ausgleich

Epilog

Nachwort zur Neuausgabe

Dank

Für meine Eltern

und

in liebevoller Erinnerung an meine Großeltern

Ruth DeLoache Thompson und Fletcher D. Thompson

Vorwort

Ihr seid hier, weil ihr etwas über Anna Delvey lesen wollt, und ich kann es euch nicht verübeln. Auch ich fand sie hinreißend – zumindest solange wir befreundet waren. Die besten Schurken sind eben immer noch diejenigen, die man trotz ihrer Niedertracht einfach gernhaben muss. Und genau das war Annas Stärke: Ich mochte sie wirklich gern, und so dauerte es sechs Monate, bis mir bewusst wurde, dass meine liebe Freundin eine Hochstaplerin war. Dabei hat sich alles direkt vor meinen Augen abgespielt.

Von außen betrachtet sieht es möglicherweise so aus, als sei meine Freundschaft zu Anna leicht nachzuvollziehen. Mutmaßungen über meine Beweggründe oder Schuldzuweisungen, die auf Medienberichten beruhen, mögen leichtfallen. Doch an dem, was ich mit Anna durchgemacht habe, war absolut nichts leicht. Indem ich meine Geschichte hier detailliert erzähle, hoffe ich, den Lesern nahebringen zu können, wie es wirklich war, eine Situation wie diese zu durchleben.

Eigentlich halte ich es für völlig normal, anderen vertrauen zu wollen. Und ich bereue diesen natürlichen Impuls nicht. Er macht einen nicht zu einem dummen oder naiven Menschen, sondern eben einfach nur menschlich. Meiner Meinung nach kann sich glücklich schätzen, wer sich nicht zu einem dieser typischen Alltagszyniker entwickelt hat. Hätte man mich, bevor ich Anna kennenlernte, gefragt, ich hätte mich nicht zu denjenigen gezählt, denen der gesunde Menschenverstand fehlt. Ich war Fremden gegenüber immer skeptisch, neuen Bekanntschaften gegenüber immer misstrauisch gewesen. Aber Anna traf mich völlig unvorbereitet. Sie fiel schlichtweg durch mein Raster. Auf solche Figuren trifft man in Büchern und Filmen; nie würde man damit rechnen, so jemandem im wahren Leben zu begegnen. Man glaubt einfach nicht, dass einem so etwas jemals passieren könnte.

Wem diese Erfahrung bisher erspart geblieben ist, dem kann ich eines sagen: Herauszufinden, dass jemand, der einem am Herzen liegt, eine Person, von der man glaubt, sie zu kennen, eine Illusion ist, ist zutiefst verstörend. Man beginnt, sich selbst infrage zu stellen. Man führt sich die einzelnen Szenen wieder und wieder vor Augen, die Worte, die Aussagen, die hinter ihnen gesteckt haben mögen. Man nimmt sie auseinander. Man beleuchtet jede einzelne Kleinigkeit ganz genau und fragt sich, was – und ob überhaupt irgendetwas – echt daran war.

Reue bringt einen nicht weiter. Was passiert ist, ist passiert. Das Einzige, was uns bleibt, ist die Entscheidung, wie wir im einzelnen Moment reagieren – mithilfe der Erkenntnisse aus der Vergangenheit entscheiden wir, wie es weitergehen soll. Ich bereue nichts, aber ich verstehe mittlerweile, wie das alles passieren konnte. Und man kann zumindest etwas daraus lernen. Das Wort etwas ist vage, doch ich verwende es bewusst, weil das, was ich gelernt habe, sich mit der Zeit zu entwickeln und auszudehnen scheint. Ich habe diese leidvolle Erfahrung in Wellen verarbeitet – privat wie auch öffentlich. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Etappen zurückschaue, habe ich das Gefühl, weit weg von mir selbst zu sein – von dem, wie ich einmal war.

Dies ist meine Geschichte.

Teil I

Kapitel 1

Mayday

Wir drei – Kacy, die Fitnesstrainerin, Jesse, der Filmemacher, und ich, die Freundin – waren Annas Einladung nach Marrakesch gefolgt. Sie hatte uns angeboten, unsere Flüge, einen privaten Luxus-Riad im Hotel La Mamounia mit drei Schlafzimmern, Butler-Service und Pool sowie all unsere Spesen zu bezahlen. Es klang absolut traumhaft. Doch der letzte vollständige Urlaubstag, den ich in Marokko verbrachte – es war Donnerstag, der 18. Mai 2017 –, ging schon holprig los.

Als ich aufwachte, hatte ich drei neue Nachrichten auf meinem Handy. Die erste kam von Kacy, die ein Magen-Darm-Virus erwischt hatte und nach Hause wollte: Morgen Rachel. Ich glaube, ich reise heute besser ab, las ich. Die anderen beiden waren von Jesse. Er war zu den Tennisplätzen rübergegangen, wo er Anna während ihrer Privatstunden filmen wollte, aber als er dort ankam, war sie nicht da. Sie lag schlafend neben mir in dem Zimmer, das wir uns teilten.

»Anna«, flüsterte ich. »Musst du nicht zum Tennis?«

»Mmh – nein, hab ich verschoben«, sagte sie schlaftrunken, drehte sich um und schlief wieder ein.

Anna sagt, dass sie das Tennis verschoben hat, schrieb ich Jesse. Offensichtlich war ihm das neu, und er klang genervt: Ja sicher, ich war jedenfalls da und der Trainer auch, nur Anna nicht, schrieb er zurück – und einer vom Hotelmanagement war hier und hat nach ihr gesucht, fügte er hinzu.

Wollen wir zusammen frühstücken gehen?, fragte ich.

Ja, antwortete er. Gib mir fünf Minuten. Ich warte im Wohnzimmer auf dich.

Währenddessen widmete ich meine Aufmerksamkeit wieder Kacy. Sie hatte bisher nicht die Energie aufbringen können, irgendwelche Reisevorbereitungen zu treffen. Ich recherchierte ein wenig und schickte ihr von meinem Handy einen Screenshot von einer Flugverbindung um 12 Uhr 40, was mir, auch wenn es schon kurz nach zehn war, machbar erschien.

Wenn du mir beim Packen hilfst, könnte ich es schaffen, schrieb Kacy zurück.

Bevor ich antworten konnte, kam eine weitere Nachricht von Jesse. Bin da, schrieb er.

Fang schon mal an zu packen, schrieb ich Kacy. Ich rufe den Concierge an [wegen eines Wagens] – hast du [den Flug] schon gebucht? Wenn du das schaffen willst, musst du so in 15 Minuten los, schätze ich! Ich frage den Concierge, ob das machbar ist.

Ich benutzte das Festnetztelefon neben meinem Bett. Von meiner Stimme wach geworden, setzte sich Anna auf und griff nach ihrem Handy. Sie blinzelte ein paar Mal und zupfte sich dann mithilfe eines Fingernagels die langen, verklebten Wimpern in ihrem rechten Augenwinkel auseinander.

»Kacy reist heute ab«, sagte ich, während ich den Hörer auflegte. »Ich muss ihr schnell beim Packen helfen.«

»Warum?«, fragte Anna. »Du bist doch nicht ihr Dienstmädchen. So etwas kann sie doch nicht von dir verlangen.«

»Ja, aber sie ist doch krank«, erinnerte ich sie.

Angespannt, weil Jesse auf mich wartete und Kacy sich wirklich beeilen musste, tauschte ich meinen Pyjama rasch gegen ein Baumwollkleid. Als ich mir mein Handy vom Nachtisch schnappte, sah ich, dass Anna schon wieder eingeschlafen war.

Im Wohnzimmer traf ich auf Jesse. »Hi, geh du schon mal vor«, sagte ich. »Ich komme dann nach.« Das Frühstücksbuffet war direkt neben dem Pool aufgebaut, etwa fünf Minuten zu Fuß von unserem Riad. Jesse schien über die morgendliche Planlosigkeit verärgert – erst hatte er bei den Tennisplätzen auf Anna gewartet und jetzt wartete er hier auf mich. Doch ich war zu sehr in Eile, um mich um ihn zu kümmern.

»Okay«, sagte er in barschem Tonfall und ging.

Als ich Kacys Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Riads betrat, schlug mir muffige Luft mit einem Hauch von Kokosnuss entgegen. Sie lag auf dem Bett, wo sie den Großteil der letzten zwei Tage zugebracht hatte. Ich ging zu ihr und öffnete ein Buchungsportal auf meinem Handy. Kacy stand langsam auf. Sie holte ihr Portemonnaie und reichte mir ihre Kreditkarte, mit der ich ihr Flugticket bezahlte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass der Wagen immer noch nicht da war, also rief ich den Concierge noch einmal an, um mich danach zu erkundigen. »Sie muss wirklich dringend los«, beschwor ich ihn. Hektisch half ich ihr beim Packen.

Kacy ging es wirklich nicht gut, und ihre Bewegungen waren schwerfällig, während sie durch das Zimmer trottete und Klamotten und Schuhe einsammelte. Nachdem ich ihr etwa zehn Minuten lang geholfen hatte, unterbrach ich kurz, um zu sehen, ob ihr Wagen nun da war. Als ich aber ins Wohnzimmer kam, stand ich dort zwei Männern gegenüber. An ihren gemusterten Seidenjacketts mit Mandarinkragen erkannte ich, dass sie zum Hotelmanagement gehörten.

»Wo ist Miss Delvey?«, fragte der größere von beiden in strengem Ton. Die Gesichter der Männer waren mir vertraut – sie hatten bereits am Abend zuvor mit Anna gesprochen –, ihre Mienen waren allerdings alles andere als freundlich.

Es hatte ein Problem mit Annas Debitkarte gegeben, mit der sie unseren Aufenthalt bezahlen wollte, und nach zwei Tagen höflichen, aber beständigen Drängens hatte sie das Problem immer noch nicht behoben. Anna lehnte jegliche institutionelle Autorität ab und schien Regeln und Vorschriften aus Prinzip zu umgehen. Das Hotel gab uns klar zu verstehen, dass eine funktionierende Karte hinterlegt werden müsse, doch Anna antwortete auf derartige Beschwörungen stets nur mit aufbrausender Herablassung und aufloderndem Zorn. Wie konnte man es wagen, ihren Urlaub zu stören und sie auf derart unerfreuliche Art und Weise zu bedrängen! Anna hatte wegen ihres Wohlstands schon immer eine Sonderbehandlung erwartet, aber diesmal war sie zu weit gegangen. Ich mochte sie, obwohl ich derartige Anflüge bereits vor Marokko erlebt hatte, jedoch war ich nie zuvor so direkt und in solchem Ausmaß davon betroffen gewesen. Jetzt, da wir in Marrakesch waren, einen Ozean von Manhattan entfernt, wo unsere Freundschaft begonnen hatte, sah ich Annas abgehobene Art in einem anderen Licht – und sie ging mir auf die Nerven.

»Sie schläft noch«, antwortete ich knapp. Unser dekadenter Urlaub hatte eine düstere Wendung genommen. Ich war frustriert, aber auch unsicher, ob sich mein Ärger nun eher gegen Anna oder gegen das Hotelpersonal richten sollte. Da ich die Männer aufgrund des unangekündigten Besuchs in unserer Privatunterkunft als Eindringlinge empfand, waren sie in diesem Moment die Zielscheibe meines Zorns – nicht dass ihnen das aufgefallen wäre. Schnell schob ich meine Gefühle beiseite und tat dasselbe, was ich schon den ganzen Morgen gemacht hatte: Ich verfiel in meinen Handlungsmodus. Dank meines Berufs, der darin besteht, aufwendige Fotoshootings für die Vanity Fair zu organisieren, war mir die Entschärfung stressiger Situationen in Fleisch und Blut übergegangen – und so anstrengend es auch war, ich hatte ein Händchen dafür. Ich durchquerte den Raum und schritt den langen Flur entlang, fest entschlossen, unsere Gastgeberin zu wecken.

»Anna.« Ich stupste sie an. »Anna, die Typen vom Hotel sind wieder hier. Kannst du mal nachsehen, was die wollen?«

»Mmach«, grummelte sie.

»Sie sind im Wohnzimmer.«

Ich spurtete wieder zu Kacy, wobei ich den Managern versicherte, dass Anna gleich bei ihnen sein würde. In diesem Moment wurde mir klar, dass meine panischen Telefonanrufe, in denen ich den Concierge bat, dringend einen Wagen für die Fahrt zum Flughafen zu schicken, den Alarm ausgelöst hatten. Man dachte, dass wir uns aus dem Staub machen wollten. Mein Herz raste. Kacys Krankheit, Annas ausstehende Zahlungen, unser allgemeines Chaos – die unangenehmen Böen, die unter der Woche an Stärke gewonnen hatten, brauten sich jetzt zu einem handfesten Sturm zusammen.

Ich ging zum Telefon, das neben Kacys Schlafzimmer stand. »Hi, ich wollte noch mal wegen des Wagens nachfragen …« Es herrschte Stille. Die nächsten Sätze sprudelten in einem Atemzug aus mir heraus: »Okay, er soll sich bitte beeilen! Wir reisen nicht alle ab – die Manager sind hier –, eine von uns ist krank und muss zum Flughafen.«

Jetzt, nachdem Kacy endlich in die Gänge gekommen war, wollte sie einfach nur abreisen. Ihre komplette Aufmerksamkeit richtete sich auf ihre Heimreise. Ich nahm ihren Koffer und begleitete sie vorbei an den Managern nach draußen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Kacy sie in all der Hektik und ihrem Leid überhaupt wahrgenommen hat. Die beiden musterten uns dagegen wachsamen Auges. Anna war noch immer nicht aufgetaucht, dafür aber endlich Kacys Wagen. Ich übergab dem Fahrer ihren Koffer, und während er diesen in den Kofferraum hievte, sagten Kacy und ich uns zurückhaltend Lebewohl.

»Sagst du Anna ›Tschüss‹ von mir?«, fragte sie.

»Na klar«, antwortete ich. Kacy setzte sich auf den Rücksitz und schloss die Tür. Ich war erleichtert, dass sie nun auf dem Weg zum Flughafen war und ihren Flug schaffen würde, aber sobald meine Gedanken zu Anna zurückkehrten, spürte ich Angst in mir aufsteigen. Ich ging wieder ins Haus.

»Ich schaue noch mal nach ihr«, sagte ich zu den Männern, bevor sie überhaupt fragen konnten.

Was machte sie bloß so lange? Ich lief den dunklen Korridor entlang, der zum Hauptschlafzimmer führte, und fand Anna, die in ihrem Bademantel und mit ernster Miene durch das Zimmer tigerte, während sie auf Deutsch in ihr Telefon sprach. Ihr Blick war auf den Boden gerichtet und wanderte hin und her, ganz so, als würde sie Informationen verarbeiten oder auf eine Antwort warten. Sie hörte mehr zu und sprach wenig.

»Anna«, unterbrach ich sie, »du musst kommen.« Sie nickte, ohne dabei aufzusehen, und verließ kurz darauf den Raum. Ich blieb zurück. Mir leuchtete ein, warum Anna am Abend zuvor Probleme gehabt hatte, ihre Banken zu erreichen – es war schon spät gewesen, als die Manager sie in der Hotellobby abgefangen hatten. Doch nun war es Morgen und ich war zuversichtlich, dass sie die nötigen Stellen kontaktieren würde, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen.

Froh darüber, einen Moment für mich zu haben, ging ich online und suchte nach meinem Reiseplan. Im Gegensatz zum Rest der Gruppe hatte ich, bevor wir New York verließen, von Marokko einen weiteren Flug gebucht. Ich würde von Marrakesch direkt nach Frankreich fliegen, wo ich einige Tage allein reisen und mich anschließend mit Kollegen in Arles treffen wollte, um eine Ausstellung von Annie Leibovitz zu besuchen. Mein Flug nach Nizza (über Casablanca) ging am nächsten Tag um 10 Uhr 05, in weniger als 24 Stunden also, und so checkte ich schon einmal online ein. Um nicht die gleiche Erfahrung wie Kacy zu machen, rief ich an der Rezeption an und bestellte für die Fahrt zum Flughafen einen Wagen für 7 Uhr 30. Sobald ich das erledigt hatte, dachte ich über unser Programm für den heutigen Tag nach.

Wir hatten geplant, die Villa Oasis zu besuchen, das Privathaus von Pierre Bergé und Yves Saint Laurent, das an den von dem Paar so geliebten Jardin Majorelle angrenzte. Den botanischen Garten, in dem es von Touristen nur so wimmelte, hatten wir am Dienstag bereits besucht. Die Villa war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und konnte nur auf spezielle Anfrage hin und gegen eine Spende von 1.600 Dollar, die an den Majorelle Trust zu entrichten war, besichtigt werden. Normalerweise wäre das für mich nie infrage gekommen, aber nachdem Anna bezahlte, war sie es, die sagte, wo es langging. Um 11 Uhr sollten wir vom Hotel abfahren, und die Tatsache, dass es schon Viertel vor war, stresste mich. Schnell packte ich zusammen, was ich auf den Ausflug mitnehmen wollte: meine FujiFilm-X-Pro1-Kamera und das beige Ledertäschchen, das meinen Reisepass, meine Kreditkarte und meine Belege enthielt.

Das Frühstück würde ich wohl ausfallen lassen müssen, aber ohne Koffein würde ich ziemlich sicher Kopfschmerzen bekommen. Also schrieb ich Jesse: Kannst du mir einen Coffee to go bestellen?

Ohne seine Antwort abzuwarten, ging ich durch den Essbereich ins Wohnzimmer, wo ich Anna, immer noch im Bademantel, auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers auf einem eleganten goldenen Sofa sitzen sah. Ihre Arme lagen über Kreuz auf ihren Beinen. Die beiden Manager standen zwischen uns auf dem gefliesten Boden, an genau derselben Stelle, an der sie nun schon seit fast einer Stunde standen. Niemand sprach ein Wort.

Annas Handy lag offen vor ihr auf dem Couchtisch. Es kam mir seltsam vor, dass sie, obwohl die Männer nach wie vor hier waren, keine Telefonate mehr führte – und noch seltsamer, dass sie ihr Handy komplett zur Seite gelegt hatte. Ich beobachtete ihre Miene, verzweifelt auf der Suche nach einem Hinweis, der mich die Situation erfassen ließe. Sie sah weder besorgt aus noch besonders gelassen – wenn überhaupt wirkte sie seltsam unbeteiligt. Das war das Beängstigende daran. Die Männer erwarteten, dass sie irgendetwas unternehmen würde – so viel war klar. Worauf wartete sie also bloß?

»Was ist los?«, fragte ich sie. »Konntest du die Sache klären?«

Sie machte eine träge Geste in Richtung ihres Handys. »Ich habe einige Nachrichten hinterlassen«, sagte sie. »Die sollten bald zurückrufen.«

»Und wie lang, meinst du, dauert das?«

»Ich weiß nicht. Eigentlich sollte das alles längst geklärt sein – hat man mir versprochen.«

»Gibt es sonst niemanden, den du anrufen könntest? Deine Banken haben doch geöffnet, oder?«

»Da habe ich schon angerufen. Die sollten sich darum kümmern.«

Annas unbeteiligtes Verhalten war erschreckend und machte mich wütend. Die Spannung im Raum war kaum auszuhalten – dachte sie ernsthaft, das könne warten? Ich zog kurz in Erwägung, dass sie aus Trotz alles hinauszögerte. Ich hatte ihre herablassende Art gegenüber Hotelmanagern schon einige Male erlebt. Im 11 Howard Hotel beispielsweise war sie völlig entrüstet gewesen, als man sie aufgefordert hatte, ihre Reservierungen im Voraus zu bezahlen. Doch hier und jetzt schien Anna kein bisschen wütend zu sein.

Mir kam ein anderer Gedanke: Wenn Anna monatlich Auszahlungen aus einem Treuhandfonds erhielt (ich hatte allen Grund, davon auszugehen), hatte sie ihr Limit für den Monat Mai vielleicht schon überschritten. In der Woche vor unserer Reise nach Marokko, am Monatsanfang, hatte Anna ein Privatflugzeug gechartert, mit dem sie wegen der Jahreshauptversammlung der Berkshire-Hathaway-Gesellschaft nach Omaha und wieder zurückflog. Auch ich hatte schon Charterflüge für Fotoshootings gebucht – nicht viele, aber genug, um zu wissen, in welchen Sphären sich die Kosten bewegen. Wenn Anna davor keine Vereinbarungen getroffen hatte, die ihr für ihre Reise einen größeren finanziellen Spielraum einräumten, wäre das eine Erklärung, warum sie sich jetzt mit der Bürokratie herumschlagen musste.

Zu Hause in New York waren mir solche gelegentlichen Pannen nie als Problem erschienen. Anna konnte es sich leisten, Fehler zu machen – finanziell und auch sonst. Ich erinnere mich an einen Abend Ende März. Wir waren im The Ship gewesen, einer Cocktailbar mit Seefahrtmotto. Sie war nicht einmal einen Block vom 11 Howard entfernt. Wir waren davor noch nie dortgewesen und gingen zusammen mit einigen der Hotelangestellten dorthin.

»Ich würde gern alle auf einen Drink einladen!«, verkündete Anna. Die Besatzung des 11 Howard nahm das Angebot freudestrahlend an und rief: »Anna D. gibt einen aus!« Sie sonnte sich in der Begeisterung anderer, das konnte man ihr förmlich ansehen: Ihre Wangen röteten sich, ihre Augen tanzten und ihre Mundwinkel wanderten nach oben, bis ihre Grübchen zum Vorschein kamen. Der Barkeeper nahm die Bestellungen entgegen und verteilte die Drinks, bevor er fragte, wessen Kreditkarte er mit den Kosten von 130 Dollar belasten dürfe. Wie sich herausstellte, hatte Anna abgesehen vom Schlüssel zu ihrem Hotelzimmer nichts dabei. »Könntest du das übernehmen, und ich zahl es dir zurück?«, fragte sie mich diskret. Ich übernahm es. Und weil sie immer so großzügig war, machte ich mir nie die Mühe, sie daran zu erinnern.

Während unserer Unterhaltung verloren die Hotelmanager des La Mamounia zusehends die Geduld. Schließlich hatten sie nicht nur den ganzen Vormittag in unserem Riad zugebracht, nein, das gleiche Drama mit Anna hatte sich auch am Abend zuvor schon abgespielt. Sie hatten sie nach dem Abendessen in der Lobby abgefangen und waren ihr bis zu unserem Riad gefolgt, wo sie warteten, während Anna einige Telefonate führte. Mit dem Gefühl, es sei wohl das Beste, ihr etwas Privatsphäre zu geben, entschuldigte ich mich und ging ins Bett. Als ich das Zimmer verließ, standen die Männer genau an der gleichen Stelle wie jetzt auch: an den Stufen, die vom Wohnzimmer ins Foyer führten, sodass uns praktisch der Weg zum Ausgang versperrt war.

»Willst du jetzt einfach hier rumsitzen und abwarten?«, fragte ich Anna.

»Was soll ich denn machen? Ich hab es ihnen schon gesagt, aber sie wollen einfach nicht gehen, also …«

Ich warf einen Blick in Richtung der Manager. Nicht dein Ernst, Anna, dachte ich. Die Männer standen da wie angewurzelt: Der eine hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, der andere vor dem Bauch. Die beiden würden sich definitiv nicht von der Stelle rühren.

Entnervt wandte sich der Größere von beiden an mich. Ich sah den Zug auf mich zurasen, fand jedoch keine Möglichkeit, mich in Sicherheit zu bringen.

»Haben Sie eine Kreditkarte?«, fragte er.

Ich sah zu Anna hinüber und unterdrückte den Brechreiz, der in mir aufstieg. Spring, schien ihr Blick zu sagen. Ich fang dich auf. Innerhalb einer Minute schaltete sie von stur auf versöhnlich, und ihre Züge – vor allem um die Augen herum – wurden weicher. »Können wir vorübergehend deine benutzen?«, fragte sie in schmeichelndem Tonfall.

Adrenalin schoss durch meinen Körper. Unschlüssig blickte ich die Manager an, in der Hoffnung, sie würden mich vom Haken lassen. »Es handelt sich nur um eine vorübergehende Sperrung des Betrags«, sagte der Größere. »Die endgültige Rechnung wird erst später bezahlt.«

»Und bis dahin hat sich bestimmt alles geklärt«, fügte Anna hinzu und griff nach ihrem Handy.

Da es keine Alternative zu geben schien, gab ich dem Druck nach und kramte meine private Kreditkarte aus meinem beigen Ledertäschchen. Einer der Manager trat einen Schritt vor und nahm sie entgegen. »Der Betrag wird nur vorübergehend geblockt«, versicherte er mir noch einmal.

Das Ganze konnte nicht länger als fünfzehn Minuten gedauert haben, doch für mich fühlte es sich an wie eine Ewigkeit. Nachdem die Männer (samt meiner Kreditkarte) gegangen waren, drehte ich mich fassungslos zu Anna um.

»Hast du deinen Eltern gesagt, dass du nach Marokko fliegst?«, fragte ich.

Sie schüttelte den Kopf.

»Aber du bringst das in Ordnung?«

Der letzte Satz war mehr eine Feststellung als eine Frage. Ich musste Anna nicht sagen, was sie schon wusste, nämlich, dass sie mich in eine extrem heikle Situation gebracht hatte.

»Klar, ich kümmere mich darum. Vielen Dank, dass du mir aus der Patsche hilfst«, antwortete Anna unbeschwert.

Meine Versuche, mir einzureden, dass es eine logische Erklärung für unsere Misere geben würde, halfen mir in diesem Moment nur bedingt. Doch sobald die unangenehme Situation vorüber war und wir reinen Tisch gemacht hatten, sagte ich mir, würde bestimmt alles gut werden. Die Manager hatten mir ja versichert, dass der Betrag nur vorübergehend gesperrt würde, und die Rechnung würde Anna bezahlen, wenn sie auscheckte. Ich war froh, dass ich vor ihr abreiste.

Kurz darauf, als Anna sich gerade umzog und ich mich auf den Weg zu Jesse machen wollte, kam einer der Manager noch einmal zurück. Es war derselbe Mann, dem ich meine Kreditkarte ausgehändigt hatte, und so nahm ich an, dass er sie zurückbringen wollte. Stattdessen reichte er mir ein Klemmbrett – oder ein Tablett, genau erinnere ich mich nicht mehr. Darauf lag ein Stück Papier, das wie eine Quittung aussah. Er bat mich zu unterschreiben. Mein Magen verkrampfte. Auf dem Papier war eine Reihe Zahlen zu lesen – Datum, Zeit, einige unverständliche Codes – und weiter unten in etwas größerer Schrift: »300.000,00 MAD«.

Ich erstarrte. Belege werden erst nach eingegangener Zahlung ausgestellt, dachte ich. Was soll das?

»Ich dachte, meine Karte wird nicht belastet«, sagte ich.

Er zeigte auf ein Wort, das in Großschrift auf dem Beleg stand: »PRÉ-AUTORISATION«. Ich hatte irgendwann mal Französisch gelernt, doch hier und jetzt entzog sich mir die Bedeutung des Wortes.

»Wir brauchen Ihre Unterschrift, um den Betrag sperren zu können«, erklärte er.

Ach, hätte ich doch »Nein« gesagt, mich schlichtweg geweigert oder wäre einfach gegangen. Binnen Sekunden war alles vorbei. Es war noch nicht einmal mein voller Name, den ich auf dieses Papier gekritzelt hatte: Wer meine Unterschrift nicht kennt, könnte meinen, ich hätte mit »Rah« unterzeichnet. Mehr brauchte es nicht.

Was unseren Ausflug zur Villa Oasisanging, waren wir schon später dran als geplant, und Anna war ja noch nicht einmal fertig. Also ließ ich sie im Riad zurück und ging die breite Allee entlang, die mitten durch La Mamounias weitläufige Gärten zum Hauptgebäude führte. Mir schwirrte der Kopf. Ob Jesse wohl schon meinen Kaffee bestellt hatte? Ich schaute auf mein Handy.

Seine erste Nachricht lautete: Ich frag mal.

Seine zweite: Warum fragst du nicht [den Butler]?

Ich seufzte. Bin nicht in der Villa, antwortete ich. Aber kein Stress.

Während ich auf dem Weg zu ihm war, beschloss ich, an der Rezeption vorbeizugehen und dem Concierge mitzuteilen, dass es bei uns etwas später werden würde. Aber als ich darüber nachdachte, wie lange das Personal gezögert hatte, einen Wagen für Kacy zu schicken, fragte ich mich, ob unser Ausflug überhaupt noch auf dem Programm stand.

Der Concierge wippte vor und zurück, während ich mein Anliegen vortrug. Dann nickte er und griff nach dem Telefonhörer. Nach einem kurzen Gespräch drehte er sich zu mir um und sagte: »Ihr Wagen sollte in Kürze vorfahren.«

Das Restaurant Le Pavillon de la Piscine (Der Pool-Pavillon) lag – wie der Name schon sagt – direkt am seegroßen Swimmingpool des Hotels und bot ein üppiges Frühstücksbuffet, das abgesehen von Aufschnitten, Käsevariationen und auf Wunsch zubereiteten Eigerichten auch ganze Berge von frischem Obst, Joghurt und Gebäck auffuhr. Jesse saß an einem der Tische im Außenbereich.

Ich setzte mich zu ihm unter einen großen weißen Schirm, der Schutz vor der unbarmherzigen Sonne bot. Ich war innerlich völlig aufgewühlt: In regelmäßigen Abständen durchzog ein dumpfer Schmerz meine Magengegend, dicht gefolgt von einem warnenden Flattern in meiner Brust. Aber ich ließ mir nichts anmerken und verbarg meine Besorgnis hinter einem gezwungen fröhlichen Auftreten.

Anna tauchte just in dem Moment auf, als mein Kaffee endlich so weit abgekühlt war, dass ich ihn trinken konnte. In einem meiner Kleider schwebte sie über die gepflasterte Terrasse zu uns herüber. Es war ein kurzes weißes Baumwollkleid mit blauen Streifen, das ich erst kürzlich bei einem Musterverkauf erstanden und noch nie getragen hatte. Als ich es das letzte Mal gesehen hatte, hing es samt Preisschild auf meiner Seite des Kleiderschranks. Anna hatte noch nicht einmal gefragt, ob sie es sich ausleihen könne.

Einen kurzen Moment lang packte mich die Wut. Wenn meine Schwester in unserer Kindheit so etwas gemacht hätte, hätte ich einen Tobsuchtsanfall bekommen. Doch jetzt war ich erwachsen, und Anna war nicht meine Schwester; ich rief mich zur Vernunft. Es war ja auch nur ein Kleid. Und außerdem blieb sowieso nur noch ein Tag, und dann wäre ich weg.

»Steht dir gut«, bemerkte ich, während ich gleichzeitig hoffte, dass sie es mit ihrer Statur nicht komplett ausdehnen würde.

Anna lächelte und warf sich affektiert in Pose. »Ja, ich dachte, dass es auf Fotos bestimmt gut rüberkommt«, erklärte sie.

Nach diesem spannungsgeladenen Vormittag war ich froh, aus dem Hotel rauszukommen, und freute mich auf die Villa von Yves Saint Laurent. Der Ausflug würde uns guttun. Den Großteil der Woche hatten wir im Resort gefaulenzt, und es kam mir absurd vor, extra nach Marokko geflogen zu sein, nur um so viel Geld auszugeben und nichts vom Land zu sehen.

Unser Fahrer startete den Wagen, und fünfzehn Minuten später erreichten wir auch schon den Eingang des Jardin Majorelle, wo wir von unserem Guide, einem gutaussehenden Mann mit grauen Haaren, begrüßt wurden. Er trug eine Hornbrille und ein Jeanshemd, dazu grüne Khakihosen und einen kamelhaarfarbenen Gürtel, über dem sich ein runder Bauch wölbte. Wir folgten ihm durch den Eingang in den Garten, an den Touristenmassen vorbei bis zu einem unauffälligen zweiten Tor, hinter dem ein staubiger, von großen Palmen und robusten Blumen gesäumter Pfad zum Privatgrundstück der Villa Oasis führte.

In den umliegenden Gärten gediehen Unmengen von Zitruspflanzen und skurrilen Kakteen, deren wilde Formen direkt aus einem Kinderbuch von Dr. Seuss hätten stammen können. Die Mauern der hinter stacheligem grünem Blattwerk verborgenen Villa waren pfirsichfarben mit türkisen und ultramarinblauen Akzenten. Während wir darauf zusteuerten, hielten wir immer wieder an, um Fotos zu machen.

Anna sorgte stets dafür, dass sie auf Bildern gut aussah. Sie konnte posieren. Im Gegensatz zu ihr war ich kamerascheu und unsicher. Es gibt nur wenige Fotos von uns dreien: Auf einem stehen wir vor einem buntgefliesten Brunnen in Form eines achtzackigen Sterns, der sich direkt vor dem Haupteingang der Villa befindet. Anna hat die Beine kunstvoll übereinandergeschlagen, was sie noch femininer wirken lässt, und eine Hand in die Hüfte gestützt, was ihrer Figur schmeichelt. Eine riesige Sonnenbrille verdeckt ihr Gesicht mit Ausnahme des dünnen, ruhigen Lächelns. Ich dagegen stehe ein Stück hinter ihr, frontal zur Kamera, in meinem locker sitzenden Kleid, mit rundem Gesicht, die Augen zusammengekniffen, während ich mit breitem Lächeln ins gleißende Sonnenlicht blinzele.

Bevor wir die Villa betraten, wies uns unser Guide darauf hin, dass Filmen und Fotografieren im Haus verboten sei. Wir waren enttäuscht, besonders Jesse. Anna schien das dagegen nicht allzu sehr zu stören, und das, obwohl sie uns erzählt hatte, dass sie in Marokko einen Film drehen wolle, nicht zuletzt, um die enormen Ausgaben für diesen Urlaub zu rechtfertigen. In New York hatte sie die Anna Delvey Foundation ins Leben gerufen, ein Zentrum, das sich den bildenden Künsten widmen und Galerien, Restaurants, exklusive Clubs und vieles mehr beherbergen sollte. Da sie in Erwägung zog, einen Film über diesen Prozess zu drehen, wollte sie testen, wie es war, ständig von einer Kamera begleitet zu werden. Auf mich wirkte es jedoch, als sei Anna die Tatsache, dass Jesse dabei war, wichtiger als das, was am Ende an Filmmaterial herausspringen würde – als ginge es mehr um das Gefühl, das ihr seine Anwesenheit vermittelte: nämlich so interessant zu sein, dass man einen Film über sie drehte. Indem Jesse ihrer Einladung nach Marokko gefolgt war, hatte er auch einen Job angenommen, und den nahm er ernst. Er beharrte darauf, dass der Film, sollte er ein Erfolg werden, mehr zeigen müsse als Anna, die durch das La Mamounia turnte. Er gab sein Bestes, eine breite Auswahl an Material zu produzieren, und nachdem er in der Villa Oasis nicht fotografieren durfte, beschloss er, zumindest die Gespräche auf unserer Tour aufzuzeichnen. Sein tragbares Mikrofon war eingeschaltet, als wir durch die Eingangspforte aus gemasertem Zedernholz schritten.

Der Kontrast zwischen dem gleißenden Licht draußen und der spärlich beleuchteten Eingangshalle war so stark, dass man einen kurzen Moment lang taumelte. Drinnen umgab uns ein wahres Freudenfeuer aus Stoffen, Farben und dem aufwendigsten Dekor, das ich je gesehen hatte: Mosaikfliesen, von Hand geformter Stuck, kunstvolle Malereien … Wir hielten einen Moment inne, bis sich unsere Augen an das Licht gewöhnt hatten, und begannen dann, in den Räumlichkeiten umherzuwandern wie in einem Museum, jeder in seinem eigenen Tempo und seinem eigenen Weg folgend, jedoch alle unter dem wachsamen Blick des Guides. Ich war völlig überwältigt von der Größe der Eingangshalle: Mit ihrer hohen Decke, dem Marmorfußboden und dem gefliesten Springbrunnen in der Mitte hatte sie eher die Atmosphäre eines heiligen Ortes als eines Wohnhauses.

Die anderen Räume waren kleiner, gemütlicher, aber immer noch großzügig genug für dickgepolsterte Kissen aus handgewebten Stoffen, formschöne Möbel und einladende Nischen. Keiner der Gegenstände schien aus einem Laden zu stammen, zumindest aus keinem, in dem ich je gewesen wäre. Alles sah handgefertigt, handbemalt und handverlesen aus. Dieser Ort und alles, was sich dort befand, war das Ergebnis langjähriger liebevoller Hingabe.

Beim Anblick dieser prachtvollen, geheimnisvollen Villa erstarrte ich förmlich vor Ehrfurcht, doch Annas Anwesenheit hielt mich aus irgendeinem Grund davon ab, allzu interessiert zu erscheinen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich angreifbar machte, wenn ich sie wissen ließe, dass mir irgendetwas besonders wichtig war. Während ich durch die Villa schlenderte, hielt ich alles für mein inneres Auge fest, ganz so, als ob ich einen Ort erkundete, an den ich im späteren Leben eventuell noch einmal zurückkehren würde, eines Tages, wenn ich ihn wirklich würdigen könnte, in meinem eigenen Tempo und in anderer Gesellschaft.

Auf unserer Tour durch das Haus machten wir Fotos auf der Dachterrasse und den Veranden – wo immer es uns erlaubt war. Zum Schluss kamen wir in einen hellen, blau gestrichenen Salon, wo wir einen Augenblick innehielten, um das im Zentrum aufgebaute Schachbrett zu bewundern. Vor allem Anna interessierte sich für Schach. Sie hatte mir einmal erzählt, dass ihr jüngerer Bruder zu Wettkämpfen und Turnieren und dergleichen antrat. Wenn sie über ihren Bruder sprach, schien Anna aufzutauen, wirkte zugänglicher, wärmer, menschlicher. Da war eine geschwisterliche Zuneigung zu spüren, die ich nachvollziehen konnte. Wann immer ich mit ihr unterwegs war und irgendetwas sah, das mit Schach zu tun hatte, versuchte ich deshalb, sie um jeden Preis darauf aufmerksam zu machen. Sie schien von dem Spiel genauso begeistert, wie ihr Bruder es gewesen sein musste.

Nach unserer Tour setzten wir vier uns im Gartenpavillon des Grundstücks auf niedrige Stühle um einen Tisch aus geätztem Silber. Wir tranken frisch gepressten Orangensaft und naschten sichelförmige Kekse namens kaab el ghazal (»Gazellenhörnchen«) von einem blauen, bogenförmig geränderten Teller.

Nachdem wir uns gestärkt hatten, folgten wir unserem Guide durch das Eingangstor zurück in die öffentlichen Gärten. Er führte uns einen Pfad entlang und um ein leuchtend blaues Gebäude herum: das Berbermuseum, das wir bisher noch nicht besichtigt hatten. Den Haupteingang des Museumsshops umrahmten genietete Fensterläden aus Holz, deren Farbe vor dem leuchtenden Kobaltblau der Mauern verblasste. Der Guide führte uns hinein und blieb vor der Ladenkasse stehen. Sollte das das Ende der Tour sein? Ein Abschiedsgruß im Souvenirladen?

»Wie würden Sie Ihre Spende gerne bezahlen?«, fragte er.

Alle Blicke richteten sich auf Anna. »Oh, ich dachte, das Hotel hätte sich schon darum gekümmert«, antwortete sie. »Ich hatte es so verstanden, dass das zusammen mit der Hotelrechnung bezahlt werden kann.« Doch es war eindeutig, dass die Bezahlung hier und jetzt, persönlich und direkt vor Ort zu erfolgen hatte. Anna und Jesse drehten sich zu mir um, was den Tourguide und den Kassierer, einen gepflegten Mann in dunkler Uniform, veranlasste, es ihnen gleichzutun. Mir schoss das Blut in den Kopf. Ich öffnete mein Ledertäschchen und suchte zwischen den Belegen nach meiner Kreditkarte. Ich fand sie nicht, und während ich alles ein zweites Mal durchging, spürte ich, wie Panik in mir aufstieg. Nachdem ich die Vorautorisierung unterzeichnet hatte, war sie mir doch vom Manager wiedergegeben worden, oder? Fieberhaft ging ich meine einzelnen Schritte durch. Hatte ich sie vielleicht im Riad fallen lassen? Sie an der Rezeption vergessen? Hatte ich sie zum Frühstück mitgenommen und aus Versehen dort liegen lassen?

Nachdem ich den Inhalt meiner Tasche zum dritten Mal durchgegangen war, musste ich einsehen, dass meine Kreditkarte einfach nicht da war – dafür aber meine Debitkarte, die ich sorgfältig zusammen mit meinem Reisepass verstaut hatte. Ich saß in der Klemme. Schweren Herzens reichte ich sie dem Kassierer, wohlwissend, dass ich mein Konto, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 410,03 Dollar befanden, heillos überziehen würde.

Der Kassierer zog meine Karte durch das Scangerät, dann noch ein zweites und ein drittes Mal, aber der Zahlungsvorgang konnte einfach nicht abgeschlossen werden. Da ich meine Debitkarte in Marokko noch kein einziges Mal benutzt und meine Bank auch nicht darüber informiert hatte, dass ich dorthin reisen würde, waren die Versuche als abweichende Zahlungen geblockt worden.

Keiner von uns war also in der Lage zu bezahlen. Ich wollte im Erdboden versinken. Was nun?

Unser Guide bestand darauf, dass wir zum Hotel fahren und eine funktionierende Kreditkarte holen sollten. Um sicherzugehen, dass wir uns nicht einfach aus dem Staub machten, wollte er uns begleiten.

Ich kannte Anna nun seit gut einem Jahr, und in all der Zeit war mir immer wieder aufgefallen, wie wichtig es ihr war, ernst genommen zu werden. Während wir dem Guide folgten, der uns von der Kasse wegführte, spürte ich, wie die Stimmung kippte: Plötzlich waren wir keine Gäste mehr, sondern potenzielle Verbrecher, und mir wurde auf einmal schmerzlich bewusst, wie es sich anfühlte, wenn die eigene Glaubwürdigkeit infrage gestellt wurde. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, so als hätten wir in einem Restaurant zu Abend gegessen und dann festgestellt, dass wir unsere Portemonnaies vergessen hatten (ein Missgeschick, das einem schon einmal passieren kann); und das Personal würde uns daraufhin unterstellen, wir hätten ohnehin nie vorgehabt zu zahlen.

Einer nach dem anderen verließen wir den Garten durch den Haupteingang und traten auf die Straße, wo unser Fahrer samt Van schon auf uns wartete. Zu viert kletterten wir auf den Rücksitz. Unser Guide sprach kein Wort mehr und gab sich zunehmend reserviert. Auf der Tour hatte ich erfahren, dass er eigentlich der Direktor des Majorelle Trust war und ihn eine langjährige Freundschaft mit Bergé und Saint Laurent verbunden hatte. Es war peinlich und konnte doch einfach nicht wahr sein, dass er nun mit uns auf dem engen Rücksitz saß, während unser Wagen die Straßen entlangzuckelte. Ich entschuldigte mich mehrmals dafür, dass wir so viel seiner Zeit in Anspruch nahmen. Er hatte sicher Wichtigeres zu tun, als sich mit uns herumzuschlagen, insbesondere, da die Stiftung an der Eröffnung des Musée Yves Saint Laurent arbeitete, die noch im selben Jahr stattfinden sollte.

Schließlich bog unser Van seitlich des umzäunten Hotelgrundstücks in eine Einfahrt nahe unserer Villa. Meine Freunde blieben im Auto sitzen, während ich hinaussprang und zu einem Sprint ansetzte. Jetzt, da ein Problem das andere jagte, wurden die Wut und die Frustration, die ich gegenüber Anna verspürte, von meinen verzweifelten Versuchen, unser Schiff am Sinken zu hindern, in den Hintergrund gedrängt. Ich war schlicht und ergreifend zu sehr damit beschäftigt, die Löcher zu stopfen, als dass ich einen Gedanken daran hätte verschwenden können, warum sich permanent neue auftaten.

Unser Butler Adid sah mich von Weitem und öffnete mir die Tür. Ich stellte die ganze Villa auf den Kopf, aber meine Kreditkarte war und blieb verschwunden. Immer wieder durchforstete ich das Wohnzimmer, meinen Nachttisch, den Schreibtisch und suchte den Fußboden ab, für den Fall, dass sie mir irgendwo runtergefallen war. Hatte ich sie vielleicht in meinen Koffer gesteckt? Ich sah in dem Fach nach, in dem ich meine anderen Karten verwahrte. Nichts. In meiner Verzweiflung schnappte ich mir meine American Express, die Firmenkarte von Condé Nast (Vanity Fairs Mutterkonzern), über die ich meine Spesen abrechnete, schob sie in meine Reisetasche und rannte den Kiesweg zurück zum Hauptgebäude des Hotels. Mein Herz raste, als ich in der Hotellobby ankam; die kühle Luft der Klimaanlage war angenehm erfrischend.

Ich winkte den Manager an der Rezeption zu mir heran.

»Haben Sie meine Kreditkarte noch?«

Er nickte langsam. Er hatte sie noch! Sie war noch da! Ich spürte, wie Erleichterung meinen Körper durchflutete, und dachte an die anderen, die immer noch draußen im Van saßen. »Ich brauche sie wieder«, sagte ich, während ich nach Luft rang.

Zu meinem Entsetzen wollte er mir meine Karte aber nicht geben. Die Bezahlung unserer Unterkunft stehe nach wie vor aus, erklärte er mir. Meine Kreditkarte wurde einbehalten, weil Anna für die Zahlung unserer Rechnung zuständig und das Geld immer noch nicht eingegangen war.

Ich flehte ihn an, indem ich ihm erläuterte, dass ich die Karte bräuchte, um die Führung im Botanischen Garten zu bezahlen, dass es momentan unsere einzige Zahlungsmöglichkeit und der Mann von der Stiftung extra mit uns hierher gefahren sei. Doch meine Verzweiflung stieß auf taube Ohren.

Ich überlegte fieberhaft und holte schließlich die American Express meiner Firma aus der Reisetasche.

»Hier«, sagte ich besänftigend. »Wenn Sie mir meine private Kreditkarte wiedergeben, können Sie die einbehalten, bis ich wiederkomme.«

Er griff nach der Karte, doch bevor ich sie ihm überließ, sagte ich nachdrücklich: »Sie können sie einbehalten, nicht belasten.« Er nickte.

»Wo ist Miss Delvey?«, fragte er dann.

»Sie wartet draußen im Wagen.«

»Wir müssen sie sprechen.«

Sein Tonfall war kühl. Mir war klar, dass die Situation allmählich brenzlig wurde. Schnell lief ich über das Grundstück zurück zur Einfahrt.

Auf dem Weg traf ich auf Jesse. Er wirkte gereizt. »Ich bin in der Villa«, sagte er. »Das ist doch alles lächerlich hier!«

Anna und unser Guide saßen immer noch im Wagen. Die hintere Schiebetür stand offen.

»Anna, die an der Rezeption wollen mit dir reden«, sagte ich.

Als ich ihr spöttisches Schnauben vernahm, fühlte ich mich wie die ausgebrannte Mutter einer launischen Teenagerin. Ohne ein weiteres Wort kletterte sie aus dem Wagen und ging davon. Ich blieb allein mit dem Direktor zurück.

Anders als in manchen Einrichtungen, wo einfach die Daten aufgenommen oder Kreditkartenzahlungen mithilfe eines tragbaren Gerätes abgewickelt werden, mussten wir zum Museumsshop zurückfahren. Betreten saßen der Direktor und ich uns auf den Bänken im hinteren Teil des Vans gegenüber, während der Wagen den Jardin Majorelle zum zweiten Mal an diesem Tag ansteuerte. Ich versuchte, ein Gespräch anzufangen, merkte jedoch bald, dass daran seinerseits kein Interesse bestand.

»Entschuldigen Sie bitte noch einmal, dass wir Ihre Zeit so sehr in Anspruch genommen haben«, sagte ich. In der darauffolgenden Stille wagte ich es nicht, ihm in die Augen zu sehen.

Zurück an der Ladenkasse stellte sich der Direktor der Stiftung neben mich, während einer der Angestellten meine Amex-Karte durch das Scangerät zog.

Sie wurde abgelehnt.

Er versuchte es erneut.

Sie wurde wieder abgelehnt.

Da ich keine andere Zahlungsmöglichkeit hatte, wählte der Mitarbeiter die Telefonnummer, die auf der Rückseite der Kreditkarte stand. Es kam jedoch keine Verbindung zustande. Würden sie mich jetzt hier festhalten? Vielleicht würden sie mich ja auch später bezahlen lassen?

Mit einer Handbewegung bedeuteten sie mir, ihnen zu folgen. Wir verließen den Museumsshop mit seinen geschnitzten Holzregalen und seinem Deckengewölbe – diesen wunderschönen Ort, an dem nichts Schlimmes geschehen konnte – und gelangten in einen engen Korridor hinter dem Laden, eine Art Lagerraum für Büromaterialien, an dessen Wand eine niedrige Theke verlief.

Ich stand allein zwischen den beiden Männern. Meine Hände schwitzten und begannen zu zittern. Es kostete mich einige Mühe, nicht die Nerven zu verlieren.

»Was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach tun?«, fragte einer der beiden.

Ich starrte auf die Wand vor mir, die völlig zugepflastert war mit Personalanweisungen und Ankündigungen, mit Richtlinien und Grafiken in französischer Sprache. Meine Erinnerung verschwimmt hier etwas, doch ich weiß noch genau, wie weit weg sich mein normales Leben anfühlte – als stünde ich am Rand eines Niemandslandes.

»Ich würde gern ein internationales Telefonat führen«, sagte ich schließlich.

Der Angestellte nahm den Telefonhörer ab und wählte erneut die Nummer, die auf der Rückseite meiner American-Express-Karte stand. Als er auch diesmal nicht durchkam, wandte er sich zu mir um und äußerte die Vermutung, dass es sich hier wohl um eine falsche Nummer handeln müsse. Ich bat, es selbst versuchen zu dürfen, und nach mehreren Anläufen – während derer ich verschiedene Variationen der Landesvorwahl ausprobierte – hörte ich ein Klicken in der Leitung und schließlich den Singsang einer Computerstimme: »American Express. Bitte beschreiben Sie in wenigen Worten, wie wir Ihnen helfen …«

»Mitarbeiter«, unterbrach ich die Stimme. Der Computer ließ sich nicht beirren. »Mitarbeiter«, wiederholte ich und das tat ich so lange, bis ich endlich einen Menschen aus Fleisch und Blut am anderen Ende der Leitung hatte. Er hatte eine tiefe Stimme und einen Südstaatenakzent, der mich an zu Hause erinnerte.

Der Direktor und der Angestellte wichen nicht von meiner Seite, während ich dem Mann am anderen Ende der Leitung meine Situation schilderte, wobei ich mein Bestes gab, ruhig zu bleiben, aber doch auch den Ernst der Lage zu vermitteln. Warum hatte meine Karte nicht funktioniert? Wie er mir erklärte, habe man wegen abweichender Kontobewegungen Alarm geschlagen, als vom Hotel La Mamounia ein Betrag in Höhe von 30.865,79 Dollar abgebucht worden war.

Mein Puls setzte aus, mein Magen verkrampfte, und ich bekam keine Luft mehr.

Nein, nein, nein, versicherte ich ihm, das sei nur eine vorübergehende Sperrung – es würde nicht von meinem Konto abgebucht werden.

Der Anflug von Panik in meiner Stimme musste ihm aufgefallen sein, denn anstatt mir die Feinheiten zu erläutern, fragte er, wie viel Geld ich bräuchte, um sicher aus Marokko ausreisen zu können. Ich hätte ihn am liebsten durch das Telefon hindurch umarmt. Er erhöhte meinen Kreditrahmen, und ich legte auf.

Als wir das Hinterzimmer verließen, war ich den Tränen nahe und musste mehrmals schlucken, um meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Ich war wütend, dass man mich hier alleingelassen, dass man mich überhaupt in diese Lage gebracht hatte und dass ich nun auslöffeln musste, was Anna uns eingebrockt hatte.

Zurück im Museumsshop sah ich zu meiner Überraschung Anna und Jesse auf die Kasse zusteuern. Ein zweiter Wagen vom Hotel musste sie hergebracht haben. Als sie mich sahen, wirkten sie erleichtert, wenn auch nicht über die Maßen besorgt oder schuldbewusst. Doch es war ohnehin schon zu spät. Der Schaden war nicht mehr rückgängig zu machen: Der Angestellte hatte meine Karte noch einmal durch das System laufen lassen, und diesmal wurde das Geld abgebucht.

Wir gingen zu unserem Wagen zurück. Keiner von uns sprach ein Wort. Es war wirklich ein Wunder, dass ich in dieser Situation nicht ausrastete.

All das trug sich noch vor dem Mittagessen zu. Ich erinnere mich nicht an das anschließende Gespräch oder wie wir zu dem Entschluss kamen, in die Medina zu fahren, wer das Restaurant vorschlug oder wusste, wo es war. Unser Fahrer setzte uns am Rand des Altstadtlabyrinths ab und versprach zu warten.

Es war das erste Mal, dass wir uns ohne Guide in den Souk wagten. Ich war gereizt und ungeduldig. Auf der Suche nach dem Place des Épices bahnten wir uns unseren Weg durch die engen Gässchen, wo wir laufend vorbeirasenden Motorrädern und aufdringlichen Verkäufern ausweichen mussten.

Es war bereits später Nachmittag, als wir endlich beim Nomad ankamen, einem Restaurant, von dessen Dachterrasse man einen wunderbaren Ausblick über den auch als Rahba Lakdima Square bekannten Place des Épices hat. Die Besuchermassen, die zum Mittagessen hierherkamen, waren schon wieder weg, und so war das Restaurant beinahe leer. Wir saßen allein an der frischen Luft – etwas stiller als sonst. Ich war noch zu aufgewühlt, um über das, was gerade passiert war, zu reden. Den Tränen nahe bestellte ich Gemüse auf Couscous, obwohl ich keinen Hunger hatte. Ich wollte einfach nur zurück ins Hotel und mir ausrechnen, wie hoch meine Kreditkartenrechnung sein würde.

Auf dem Weg zurück zum Auto verliefen wir uns. Immer wieder kamen wir an denselben Orten vorbei, gingen im Kreis. Anna und Jesse bestimmten abwechselnd, welche Richtung wir einschlagen sollten. Ich schlurfte hinter ihnen her und riss mich mit Müh und Not zusammen, obwohl ich drauf und dran war, mich in ein verzweifeltes Häufchen Elend zu verwandeln. Kurz bevor Panik ausbrach, löste sich das Problem. Anna gelang es, unseren Fahrer anzurufen, der uns an der Ecke einer vielbefahrenen Straße abholte und uns ein letztes Mal zum Hotel fuhr.

Vor dem Haupttor des La Mamounia versuchten die Sicherheitskräfte wie üblich einem potenziellen Unheil zuvorzukommen, indem sie mithilfe von langen Stangen mit Spiegeln an den Enden die Unterseite des Fahrzeugs absuchten. An diesem Nachmittag dauerte die Prozedur, wie mir schien, eine halbe Ewigkeit. Sobald wir aus dem Van aussteigen durften, ging ich ohne Umschweife zur Rezeption, wo ich mir meine Firmenkarte zurückgeben ließ und nachfragte, warum der Betrag, der auf meiner privaten Kreditkarte vorübergehend geblockt werden sollte, laut Amex bereits abgebucht worden war. Hatte mir das Hotelmanagement nicht versichert, dass meine Karte nicht belastet würde? Was bedeutete eine »temporäre Sperrung« denn überhaupt? Handelte es sich hier schlicht und ergreifend um einen beschönigenden Ausdruck für eine vorübergehende Belastung?

Der Empfangsmitarbeiter erklärte mir, dass ein Betrag derselben Höhe auf meinem Konto gutgeschrieben würde; es sei nur eine Vorautorisierung, reine Formalität, nur temporär. Ich verstand die Logik dahinter nicht und ebenso wenig, weshalb er sich nicht klarer ausdrücken konnte. Nachdem wir uns ein paar Minuten im Kreis gedreht hatten, war ich körperlich und emotional so erledigt, dass ich mich mitsamt meinen beiden Kreditkarten in unsere Villa zurückzog.

Anna hatte in der Zwischenzeit eine Flasche Rosé bestellt und führte eines ihrer neuen, maßgeschneiderten Kleider vor, indem sie einige Runden um unseren privaten Pool stolzierte. Der weiße Leinenstoff war durchsichtig und ließ den schwarzen Tanga, den sie darunter trug, durchblitzen. In einer Hand hielt sie ein Glas Wein, in der anderen eine Zigarette. Ich ging an ihr vorbei in unser Zimmer.

Dort setzte ich mich aufs Bett, die Beine über Kreuz, und klappte meinen Laptop auf. In eine Excel-Tabelle trug ich alle Ausgaben ein, die ich im Zuge der Reise hatte übernehmen müssen, angefangen bei den vier One-Way-Flügen. An dem Morgen, als wir New York verlassen wollten, waren unsere Flüge nämlich immer noch nicht gebucht gewesen. Da Anna in Meetings aufgehalten worden war, hatte sie mich um Hilfe gebeten und mir geschworen, das Geld innerhalb einer Woche zurückzuzahlen. Also hatte ich die Flüge gebucht (»Lieber One-Way als hin und zurück, dann sind wir flexibler«, hatte sie gesagt.) Hinzu kamen Restaurantrechnungen, Kleidung, die sie auf dem Souk entdeckt hatte, und natürlich unser Besuch in der Villa Oasis. Die Kosten für das Hotel führte ich nicht mit auf, da die Sperrung ja, wie man mir versichert hatte, nur temporär war.

Ich machte einen Screenshot dieser Kostenaufstellung und schickte sie, wie mit ihr abgesprochen, via E-Mail an Anna; damit sie mir das Geld so bald wie möglich überweisen konnte, gab ich in der E-Mail auch gleich meine Kontodaten mit an:

Hi Anna,

insgesamt sind es 9.424,52 Dollar.

Sag Bescheid, wenn du noch was wissen musst.

Ich zögerte kurz, bevor ich schrieb:

– Vielen, vielen Dank.

Ich atmete tief durch. Nachdem ich die E-Mail abgeschickt hatte, war ich erleichtert: Jetzt war Anna an der Reihe. Sie hatte nun alles, was sie wissen musste, um die Rückzahlung in die Wege zu leiten, und ich würde dieses unerfreuliche Kapitel schon bald abschließen können. Ich verspürte einen unglaublichen Energieschub – den manischen Übermut, der einen nach einer schlaflosen Nacht oder einem nervenaufreibenden Ereignis überkommt. Ich gesellte mich zu den anderen an den Pool, wobei ich Anna mitteilte, dass ich ihr eine E-Mail mit einem Überblick über ihre kompletten Schulden geschickt hätte. Sie lächelte.

»Ich überweise dir am Montag 10.000 Dollar«, versprach sie mir, ohne mit der Wimper zu zucken. »Nur um sicherzugehen, dass alle Ausgaben abgedeckt sind.«

Meine Stimmung hob sich gleich noch ein bisschen mehr. Als Anna mir ein Glas Rosé reichte, nahm ich es dankbar an. Nachdem wir die Flasche geleert hatten, schlüpfte ich in ein Kleid – das gleiche wie Anna, nur in Schwarz – und dann gingen wir ins Le Marocain, das zum Hotel gehörige marokkanische Restaurant, um ein letztes Mal in Marrakesch zu Abend zu essen.

Das Restaurant im Stil eines Riads lag in den Hotelgärten, ganz in der Nähe des Hauptgebäudes. Umgeben von Lampions mit Kerzenlicht saßen wir auf der Terrasse direkt am Seerosenteich. Es war derselbe Tisch, an dem wir auch an unserem ersten Abend gesessen hatten. Ein würdiger Abschluss für unsere Reise, wie mir schien. Während wir auf unser Essen warteten, tippte Anna auf ihrem Handy herum. Sie wirkte erfreut, ja beinahe außer sich und strahlte vor Selbstzufriedenheit. Der Wind trug andalusische Musik zu uns herüber. Ein Musikertrio tanzte von Tisch zu Tisch und bot jedes seiner Lieder an, als wäre es ein edler Tropfen, an dem man sich berauschen könnte. Die Reise war gelinde gesagt turbulent gewesen, aber als wir drei an unserem letzten Abend zusammensaßen, war die Stimmung ruhig und entspannt. Wir sprachen über Annas und Jesses Plan, am nächsten Tag ins Kasbah Tamadot, Sir Richard Bransons Hotel im Atlasgebirge, umzuziehen, wo wir einen Tag zuvor gemeinsam zu Mittag gegessen hatten.

Nach dem Abendessen suchte ich meine Siebensachen zusammen, während Anna noch eine Zigarette rauchte und Jesse sich in sein Zimmer verzog. Packen hatte eine beruhigende Wirkung: Dinge finden, falten und stapeln. Es vermittelte mir das Gefühl, die Kontrolle wiederzuerlangen.

»Hier! Die kannst du alle haben«, flötete Anna, die mittlerweile hereingekommen war und einen ganzen Packen Klamotten auf dem Arm trug. »Ich ziehe sie wahrscheinlich eh nicht mehr an.« Mit diesen Worten überreichte sie mir den Kleiderstapel, auf dem unter anderem ein roter Jumpsuit und mehrere hauchdünne, schwarze Fummel lagen. Mit Ausnahme der zwei maßgeschneiderten Kleider überließ sie mir alles, was sie sich in der Medina ausgesucht hatte. Ich stopfte die Klamotten in meinen Koffer. Eigentlich gefielen sie mir nicht, und ich wollte sie auch gar nicht haben, doch da war etwas in Annas Augen, dem ich einfach nicht widerstehen konnte. Ich bedankte mich für das Geschenk. Sie strahlte.

Meine Abreise war für den frühen Morgen am nächsten Tag geplant, doch gedanklich war ich schon längst weg. Koffer: gepackt. Wecker: gestellt. Wagen: angefordert. Ich hangelte mich an meiner inneren Checkliste entlang wie an den Perlen eines Rosenkranzes. Je organisierter ich war, desto besser würde ich schlafen. Durch Annas Anwesenheit sah ich meine Effizienz jedoch bedroht. Irgendwann zog ich meinen Pyjama an, wusch mir das Gesicht und putzte mir die Zähne. Anna lag mit dem Rücken zu mir, als ich auf meiner Seite unter die Bettdecke schlüpfte. Vorsichtig nahm ich ein langes Kissen und legte es in die Mitte des Kingsize-Bettes, wo es eine Art Barriere zwischen uns bildete. Ich hoffte inständig, dass ich schon weg sein würde, wenn sie aufwachte.

Kapitel 2

New York, New York

Weit entfernt von Marrakesch liegt Knoxville, eine Stadt im Bundesstaat Tennessee, wo ich als Älteste von drei Geschwistern aufwuchs. Meine Eltern kamen eigentlich beide aus anderen Bundesstaaten, aber sie hatten in Knoxville die Universität besucht und sich dort irgendwann wegen der hohen Lebensqualität und der Nähe zu meinen Großeltern mütterlicherseits, die direkt hinter den Bergen in Spartanburg, South Carolina, lebten, niedergelassen.

Von klein auf wurde meinen Geschwistern und mir die Bedeutung guter Manieren als ein Zeichen von Toleranz und Respekt gegenüber anderen vermittelt. Dabei war es ganz egal, ob es sich bei unserem Gegenüber um einen Verwandten oder um die Milchshake-Lady aus Long’s Drug Store handelte: Wer seine Mitmenschen achtete, behandelte sie höflich und zuvorkommend.

Von unseren Eltern lernten wir außerdem, dass harte Arbeit belohnt wird und man seinen Leidenschaften folgen sollte. Sie gaben uns alles mit auf den Weg, was wir dafür brauchten, indem sie uns tatkräftig bei der Verfolgung unserer Ziele unterstützten, uns aber auch genug Freiraum ließen, unseren eigenen Weg zu finden. Sie schenkten den Fehlern, die wir machten, nicht allzu viel Beachtung, weil ihnen daran gelegen war, dass wir großen Herausforderungen mit Begeisterung und nicht mit Versagensängsten begegneten. Heute weiß ich, dass ich großes Glück mit ihnen hatte. Sie haben mir die Stärke und das Vertrauen gegeben, die es mir ermöglichten, meine Träume zu verwirklichen und daran zu glauben, dass in jedem von uns etwas Gutes steckt.

Das New York, das über die Jahre meiner Kindheit vor meinem geistigen Auge Gestalt angenommen hatte, war geprägt von den Geschichten, die mein Vater uns immer erzählte. Dass er aus Brooklyn stammte, war ein wichtiger Teil seiner Persönlichkeit. Ich stellte mir die Stadt genauso vor, wie ich sie von den körnigen Schwarz-Weiß-Fotografien her kannte, die er seinerzeit dort aufgenommen hatte: Sie zeigten Straßenszenen – Bettler und Stadtstreicher, Freunde und Fremde. In gewisser Weise ließ dieser Teil seiner Biografie meinen Dad für mich anders erscheinen – das und die Tatsache, dass er Jude war, was in unserem Haus jedoch keinen hohen Stellenwert hatte, wenn man einmal davon absieht, dass wir sowohl an Chanukka als auch an Weihnachten Geschenke bekamen. Für die Gesellschaft, in der wir lebten, schien es jedoch ein bemerkenswertes Charakteristikum.

Nahm der für East Tennessee typische Akzent in meiner Aussprache überhand, verlangte mein Vater scherzhaft eine Geldstrafe von einem Vierteldollar. (Beim englischen Wort für Kino, das ich »movie thee-AY-ter« aussprach, musste ich jedes Mal daran glauben.) Er war scharfzüngig und laut und lachte gern, eine Wesensart, die mir charakteristisch für seine Brooklyn-ität erschien.

Etwa einmal im Jahr fuhren wir nach New York und besuchten meine Grandma Marilyn – meistens um Chanukka herum, wenn die klirrende Kälte im Norden einen beinahe erfrieren ließ. Passend zum Wetter trug ich dann eine knallbunte, kuschelige Jacke, Ohrenschützer und Fäustlinge. Ich wollte den Bewohnern dieser Stadt zeigen, dass ich eine von ihnen war. Verstohlen musterte ich jeden Passanten, der mir über den Weg lief, und wenn sich unsere Blicke zufällig trafen, lächelte ich, so wie man es bei uns im Süden eben tat. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis ich verstand, dass New Yorker viel zu cool für so etwas sind.

Im Sommer nach meinem ersten Jahr am Kenyon College bekam ich eine Stelle als Praktikantin bei der Planned Parenthood Federation of America. Ich zog zu meiner Grandma Marilyn ins Gästezimmer, verfrachtete meine neue »Arbeitskleidung« vom Koffer in den Schrank und in die Schubladen, die sie extra für mich freigeräumt hatte, und stürzte mich in mein Leben als berufstätige Städterin.

Der Job bei Planned Parenthood, einer gemeinnützigen Organisation, die in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung tätig ist, war eine mutige Wahl für meinen ersten Sommer weit weg von zu Hause. An meiner Highschool in East Tennessee gab es einen berufsbegleitenden Zweig, der sich mit speziellen Kursen an minderjährige Eltern richtete. Es stand sogar eine Krippe zur Verfügung, wo die Kinder der Teenager für die Dauer des Unterrichts betreut wurden. Junge Eltern waren bei uns keine Seltenheit – so viel wurde im Aufklärungsunterricht, der sexuelle Enthaltsamkeit proklamierte, deutlich.