9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

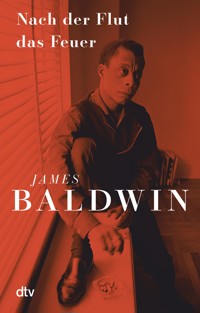

»Baldwins Essays sind wie Brandbomben in Trump-Land.« Georg Diez, ›Der Spiegel‹ James Baldwin war zehn Jahre alt, als er zum ersten Mal Opfer weißer Polizeigewalt wurde. Dreißig Jahre später, 1963, brach ›Nach der Flut das Feuer ‒ The Fire Next Time‹ wie ein Inferno über die amerikanische Gesellschaft herein und wurde sofort zum Bestseller. Baldwin rief dazu auf, dem rassistischen Alptraum, der die Weißen ebenso plage wie die Schwarzen, gemeinsam ein Ende zu machen. Ein Ruf, der heute wieder sein ganzes provokatives Potenzial entlädt: »Die Welt ist nicht länger weiß, und sie wird nie mehr weiß sein.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Über das Buch

James Baldwin war 10 Jahre alt, als er zum ersten Mal Opfer weißer Polizeigewalt wurde. 30 Jahre später, 1963, brach Nach der Flut das Feuer (›The Fire Next Time‹) wie ein Inferno über die amerikanische Gesellschaft herein und wurde sofort zum Bestseller. Baldwin rief dazu auf, dem rassistischen Albtraum, der die Weißen ebenso plage wie die Schwarzen, gemeinsam ein Ende zu machen. Ein Ruf von ungebrochener Aktualität und Bedeutung.

Von James Baldwin ist bei dtv außerdem lieferbar:

Von dieser Welt

Beale Street Blues

Giovannis Zimmer

Ein anderes Land

James Baldwin

Nach der Flut das Feuer

Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow

Mit einem Vorwort von Jana Pareigis und einer Nachbemerkung der Übersetzerin

Vorwort

Jana Pareigis

Das Unmögliche ist das Mindeste, was man verlangen kann

New York City, 125. Straße, das Herz Harlems. Der Asphalt flimmert in der Hitze der Stadt. Das Schild des legendären Apollo-Theaters ragt gelb-rot über dem Menschengetümmel in den Himmel. In seinem Schatten handeln Straßenverkäufer mit Postkarten von Malcolm X und Martin Luther King, mit Dosen von Sheabutter und selbst gebrannten DVDs. Ich bin 2004 für ein Jahr zum Studium in New York und bahne mir einen Weg durch Gruppen bummelnder Jugendlicher. Eltern hetzen mit ihren Kindern zur U-Bahn, vorbei an Geschäften mit den neuesten Turnschuhen und Haushaltswaren für 99 Cent. Ich stoße auf einen Buchladen: Regale voll mit Werken von Ralph Ellison, Alice Walker – und von James Baldwin. Bücher, die ich in Deutschland lange fieberhaft suchen musste. Zum Teil heute, fünfzehn Jahre später, immer noch suchen muss. Nur wenige Werke schwarzer AutorInnen stehen in deutschen Buchhandlungen. Dass die Bücher James Baldwins jetzt neu übersetzt werden, bekommt dadurch eine umso größere Bedeutung.

Es ist seine kraftvolle, präzise Sprache, seine erzählerische Wucht, seine herausragende Fähigkeit, persönliche Erfahrungen mit einer genauen Betrachtung gesellschaftlicher Zustände zu verbinden, die James Baldwin für mich zu einem der wichtigsten AutorInnen macht. Und: Als eine Frau, die von Rassismus betroffen ist, erkenne ich mich wieder in seinem Werk.

In den USA zählt James Baldwin schon lange zu den größten LiteratInnen des 20. Jahrhunderts. Im Herzen Harlems kommt er 1924 zur Welt, zu einer Zeit also, als New York voll ist von African-Americans, die im Zuge der Great Migration hierherkommen, um der rassistischen Unterdrückung und Gewalt in den Südstaaten zu entfliehen. Millionen Schwarze machen sich in der Hoffnung auf größere politische, soziale und ökonomische Freiheiten auf den Weg gen Norden. Im Gegensatz zum Süden boomt hier die Industrie, angefacht durch den Ersten Weltkrieg; es locken Jobs. Aber die Hoffnung auf Gleichberechtigung erfüllt sich auch im Norden nicht. Armut und Kriminalität sind weit verbreitet, rassistische Polizeigewalt alltäglich. Baldwin selbst ist zehn Jahre alt, als er zum ersten Mal Opfer weißer Polizeigewalt wird. Und vielleicht ist diese Erfahrung für ihn bereits ein Auslöser, dreißig Jahre später Nach der Flut das Feuer zu schreiben. Ein Werk, das an den Grundfesten amerikanischer Selbstwahrnehmung rüttelt.

»Du bist in eine Gesellschaft hineingeboren worden, die Dir mit brutaler Offenheit und auf vielfältigste Weise zu verstehen gibt, dass Du ein wertloser Mensch bist«, schreibt Baldwin darin, in einem von zwei enthaltenen Essays, an seinen Neffen. Vehement, politisch scharf und poetisch seziert er das Leben in den USA Anfang der 1960er-Jahre: einer Zeit, in der faktisch noch Segregation herrscht; in der Schwarze schlechtere Jobs bekommen als Weiße und einen geringeren Lohn; in der sie der ständigen Angst ausgesetzt sind, von der Polizei misshandelt und willkürlich inhaftiert zu werden; in der in den Südstaaten Weiße nach wie vor Schwarze lynchen. Einer Zeit der alltäglichen Erniedrigungen und der frustrierenden Erkenntnis über die fehlende Solidarität weißer MitbürgerInnen.

Aber es ist auch eine Zeit des Widerstands, der Massenproteste der Bürgerrechtsbewegung, als Dr. Martin Luther King und Malcolm X noch leben, viele andere wegen ihres Kampfes gegen Rassismus allerdings bereits ermordet worden sind. Eine Zeit, in der friedliche Demonstranten von Mobs, die sich eine »weiße Vorherrschaft« auf die Fahnen schreiben, angegriffen, von Polizisten niedergeknüppelt, von deren Hunden gebissen und durch Wasserwerfer zu Boden gerissen werden. Die Zeit des »Marschs auf Washington«, der in die Geschichte eingehen wird als einer der eindrücklichsten Proteste gegen den anhaltenden Rassismus in den USA. Hier hält Dr. King seine berühmte Rede: »Ich habe einen Traum«.

Das Bittere: 1963 jährte sich die Emanzipationsproklamation, die ein zentraler Schritt zur Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten der USA war, zum hundertsten Mal. Aber, und das ist die zentrale Kritik James Baldwins: »Dieses Land feiert hundert Jahre Freiheit hundert Jahre zu früh.« Nach der Flut das Feuer wird gleich nach Erscheinen 1963 zu einem nationalen Bestseller. Die Kritiker feiern das Buch als eines der bedeutendsten seiner Zeit. Und bedeutend ist es noch heute, auch weil es einen Blick in die Zukunft wirft.

Nicht ohne Grund beginnt James Baldwin sein Buch mit einem Brief an seinen Neffen, an die nächste Generation also, wissend, dass auch er, so wie die unzähligen Generationen vor ihm – angefangen mit der Versklavung in Afrika – Rassismus ausgesetzt sein wird. Einem Rassismus, der jeglicher Logik entbehrt, aber für die Betroffenen tödlich enden kann: »[…] das ist das Verbrechen, das ich meinem Land und meinen Landsleuten anlaste und das weder ich noch die Zeit noch die Geschichte ihnen je vergeben wird –, dass sie hunderttausendfach Leben zerstört haben und immer noch zerstören und nichts davon wissen und nichts davon wissen wollen.« Es gehört zu James Baldwins großen Verdiensten, »für das Elend des schwarzen Amerikaners« eine Sprache gefunden zu haben. Schonungslos benennt er rassistische Strukturen und macht dadurch die Tragweite der Unterdrückung und Ausgrenzung sichtbar. Sichtbar, was oft verschleiert oder verharmlost wird. »Sie übertreiben« hört er in Nach der Flut das Feuer seine weißen MitbürgerInnen sagen. »Du übertreibst«, höre auch ich regelmäßig, wie so viele, die in Deutschland von ihren Erfahrungen berichten. Nicht nur in den USA, auch hier gibt es immer schon Widerstand gegen Rassismus: seien es Demonstrationen gegen rechtsextreme Gewalttaten, die erfolgreichen Forderungen nach einem Antidiskriminierungsgesetz oder Kampagnen für die Umbenennung kolonialer Straßennamen.

Dabei ist es schwer, in der öffentlichen Debatte damit durchzudringen, welche Ausmaße Rassismus hat. Insbesondere in sozialen Medien schlagen einem rassistischer Hass und Hetze entgegen. Pro Jahr werden Tausende antisemitische, antimuslimische sowie rassistische Angriffe verübt, vor allem auf Geflüchtete, und nur wenige TäterInnen werden festgenommen und angeklagt. Es hat sich eine Abwesenheit an Empathie breitgemacht, mit der über Menschen gesprochen wird, die im Mittelmeer auf der Flucht ertrinken. Es gibt Ignoranz. All das trägt dazu bei, dass Rassismus sich in Deutschland hartnäckig hält.

James Baldwin hebt für seine Analysen die US-amerikanische Geschichte der Versklavung hervor, und auch Deutschland hat eine gewaltvolle Geschichte des Rassismus, die lange zurückreicht: So waren Deutsche an der Sklaverei beteiligt. Die deutsche Kolonialmacht beging Anfang des 20. Jahrhunderts in Namibia einen Genozid an den Herero und Nama. Die Nationalsozialisten planten und vollstreckten den millionenfachen Mord an europäischen Juden, an Sinti und Roma, Homosexuellen, Schwarzen, Menschen mit Behinderungen und politisch Andersdenkenden.

Vieles hat sich seitdem glücklicherweise grundlegend und zum Besseren verändert, aber Einfluss auf die Lebenschancen haben Hautfarbe und Herkunft bis heute. Je länger Menschen diskriminiert und sozial ausgegrenzt werden, desto eher leiden sie unter Gesundheitsbeschwerden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und sie sterben auch mitunter Jahre früher als Menschen ohne Diskriminierungserfahrungen. Das stellt unter anderem die Weltgesundheitsorganisation fest. Ähnlich verhält es sich bei Armut: Arme Menschen sind im Schnitt häufiger krank als Reiche und leben kürzer.

Es macht also weiterhin einen Unterschied, ob man mit einer weißen oder einer schwarzen Hautfarbe geboren wird. Ich bin mir meiner Hautfarbe früh bewusst geworden, dermaßen häufig wurde ich als Kind in Hamburg auf der Straße oder auf dem Spielplatz darauf hingewiesen und darauf reduziert, dass ich schwarz bin. Für meine weißen FreundInnen dagegen spielte und spielt ihre Hautfarbe keine Rolle. Sie werden als Individuen wahrgenommen. Ein Privileg, das nicht hat, wer von Rassismus betroffen ist. Da steht man oftmals für eine Gruppe: die Schwarzen. Die MigrantIinnen. Die AusländerInnen.

Weiße Menschen sind es nicht gewohnt, als weiß bezeichnet zu werden. Weiß gilt als Norm – in den USA genauso wie in Europa. Wie oft wird ein Schriftsteller – selbst vom Kaliber James Baldwins – als »schwarzer Autor« bezeichnet. Bei seinen weißen Kollegen wird auf die Erwähnung ihrer Hautfarbe indes verzichtet. Wer hält es schon für notwendig, in einer Rezension zu erwähnen, dass Henry Miller in seinen Romanen über Weiße schreibt?

»Weiße müssen sich darüber klar werden, wozu sie den Nigger überhaupt erfunden haben, denn ich bin kein Nigger, ich bin ein Mensch, aber wer mich für einen Nigger hält, hat das anscheinend nötig«, analysiert James Baldwin treffend und fügt hinzu: »Die Frage, die sich Weiße stellen müssen, ist: Warum?« Schließlich ist das ja das Paradoxe am Rassismus: Es gibt keine sogenannten Rassen. Sie sind eine soziale Konstruktion, deren Folgen allerdings real sind: Rassen sind konstruiert worden, um Menschen zu klassifizieren, zu hierarchisieren und zu unterdrücken. Und wie James Baldwin schreibt: »Hautfarbe ist keine menschliche oder persönliche Realität; sie ist eine politische Realität.« Die weiße Haut wird dadurch zu einem Synonym für Macht.

Diese Dekonstruktion gesellschaftlicher Verhältnisse ist wesentlich, wenn man verstehen will, wie Rassismus funktioniert. Auch in Deutschland ringen wir um rassistische Begriffe. Zum Beispiel darum, ob Bezeichnungen wie das N-Wort in Kinderbüchern ersetzt werden sollten oder nicht. Die Vehemenz, mit der für die Beibehaltung solcher Begriffe plädiert wird, verdeutlicht, dass Sprache Macht bedeutet. Es ist ein vorgeschobenes Argument, solche Bezeichnungen seit jeher benutzt zu haben und sie deshalb nicht aufgeben zu wollen. Schließlich ändert sich Sprache immer mit der Zeit, es schleichen sich neue Begriffe, wie »googeln«, in den Wortschatz ein, oder es verschwinden alte, wie der »Sendeschluss«. Stattdessen geht es bei der Verwendung rassistischer Begriffe eben um die Macht, andere Menschen benennen und abwerten zu können und sich damit über den Willen der Betroffenen hinwegzusetzen, die solch diskriminierende Bezeichnungen ablehnen.

Bis heute werden Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Menschen, die aus Einwandererfamilien kommen, selbst wenn sie in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, gemeinhin als »Menschen mit Migrationshintergrund« bezeichnet, sie werden zu Bindestrich-Deutschen gemacht, wie zu Deutsch-Türken, implizierend, sie seien keine »richtigen« Deutschen. Dabei ist Deutschland schon lange ein Einwanderungsland. Schwarze Menschen leben beispielsweise seit mehr als 400 Jahren hier. Und längst kommt rund ein Viertel aller Menschen in Deutschland aus Einwandererfamilien. Trotzdem erleben wir eine hitzige Debatte darüber, wer oder was deutsch ist? Wer dazugehöre – und vor allem wer nicht? Wie oft wurde mir schon gesagt, ich solle nach »Afrika zurückgehen«, obwohl meine Heimat Hamburg ist. Der Grund ist meine Hautfarbe. Meinen schwedischen Verwandten in Deutschland wurde noch nie nahegelegt, in ihre Heimat zurückzukehren. Sie sind weiß.

Eine wichtige Rolle bei dieser Art der Ausgrenzung spielt die Diskussion um Integration, die James Baldwin für die USA der 1960er-Jahre in Nach der Flut das Feuer thematisiert. Dazu schreibt er an seinen Neffen: »Bitte, lieber James, verliere […] nie die Wirklichkeit aus den Augen, die hinter den Wörtern Akzeptanz und Integration steht. Du hast keine Veranlassung, so zu werden wie die Weißen, und es gibt nicht die geringste Grundlage für ihre unverfrorene Annahme, sie müssten Dich akzeptieren. Die schreckliche Wahrheit ist, mein Lieber: Du musst sie akzeptieren. […] Sie sind noch immer in einer Geschichte gefangen […]. Viele Jahre lang und aus unzähligen Gründen mussten sie glauben, Schwarze seien weniger wert als Weiße. Viele von ihnen wissen es eigentlich besser, aber Du wirst sehen, der Mensch tut sich schwer damit, nach seinem Wissen zu handeln. Handeln ist ein Bekenntnis, und Bekenntnis bedeutet Gefahr. Und die besteht in diesem Fall für die meisten weißen Amerikaner im Verlust ihrer Identität.« Am Ende wird das Konzept der Integration, nach James Baldwin, somit zu einem Machtinstrument, basierend auf der Überzeugung, Schwarze müssten sich nach weißen Vorstellungen verhalten.

Auch in der deutschen Debatte bezieht sich die Frage der Integration gemeinhin nur auf einen Teil der Bevölkerung, und zwar auf Menschen aus Einwandererfamilien und Menschen dunkler Hautfarbe. Als integriert gilt, wer erfolgreich ist. Oder zumindest unauffällig, was auch immer das konkret bedeutet. Wer dies nicht ist, gilt schnell als »nicht integriert« oder »integrationsunwillig«. Das Verhalten Deutscher, die nicht aus Einwandererfamilien kommen und in der Schule oder beruflich scheitern oder kriminell werden, wird im gesellschaftlichen Diskurs hingegen nicht mit einer fehlenden Integration in Verbindung gebracht.

»Euch kann nur der Glaube zerstören, dass ihr tatsächlich das seid, was die weiße Welt einen Nigger nennt«, warnt James Baldwin seinen Neffen eindringlich vor den verheerenden Auswirkungen von Rassismus auch auf die eigene Selbstwahrnehmung. Die USA Anfang der 1960er-Jahre sind sicherlich nicht Deutschland 2019. Aber auch hier und heute prägt Ausgrenzung das Selbstwertgefühl. Das zeigt sich exemplarisch in der Schule. Aktuelle Studien belegen, dass Schüler aus Einwandererfamilien im Bildungssystem benachteiligt werden: Lehrer geben ihnen bei gleicher Leistung schlechtere Noten und haben geringere Erwartungen an sie. Hinzu kommt, dass der Bildungserfolg in Deutschland sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt, was besonders SchülerIinnen aus Einwandererfamilien trifft. All das kann bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen, indem sie das Gefühl bekommen, Defizite zu haben und ihre Herkunft als Makel zu sehen. Die Folgen sind gravierend: Schließlich entscheidet die Schulbildung mit über Lebenschancen.

Und: Zuschreibungen schränken den Spielraum für Individualität und Freiheit ein. Deswegen hat sich James Baldwin auch zeit seines Lebens gegen diese Kategorisierungen aufgelehnt und versucht, sich ihnen zu entziehen. Wie schwer das war, beschreibt er anhand seiner Zeit als junger Mann. Stereotype über Schwarze, die vermeintlich singen und tanzen können, verhinderten zunächst, dass James Baldwin die innere Freiheit hatte, sich vorzustellen, Schriftsteller zu werden. »Ich konnte nicht singen. Ich konnte nicht tanzen. Ich war so gut konditioniert durch die Welt, in der ich aufgewachsen war, dass ich den Gedanken, Schriftsteller zu werden, noch nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen wagte.«

Hundert Jahre Freiheit wurden hundert Jahre zu früh gefeiert. Auch heute noch, mehr als hundertfünfzig Jahre nach der Emanzipationsproklamation in den USA, zeigt sich, wie sehr James Baldwin recht behalten hat. Noch immer gibt es strukturelle Ungleichbehandlung von Schwarzen und Weißen, trotz der Bürgerrechtsbewegung, trotz Barack Obama als erstem schwarzen US-Präsidenten. »Die Situation der Schwarzen in diesem Land wird sich nun mal nicht wesentlich ändern ohne die radikalsten und weitreichendsten Veränderungen in der politischen und gesellschaftlichen Struktur Amerikas.«

Denn auch im 21. Jahrhundert hat ein schwarzer Haushalt in den USA durchschnittlich ein signifikant niedrigeres Einkommen als ein weißer, man darf nicht müde werden, das zu wiederholen. Auch im 21. Jahrhundert werden African-Americans auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert: Sie bekommen niedrigere Löhne und sind häufiger arbeitslos. Auch im 21. Jahrhundert werden sie mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit inhaftiert als Weiße, bekommen für die gleichen Verbrechen im Schnitt längere Haftstrafen und müssen höhere Kautionen und Bußgelder bezahlen. Und auch im 21. Jahrhundert werden African-Americans häufiger Opfer von Polizeigewalt. Bilder von vor allem schwarzen Männern, die von Polizisten erschossen werden, haben sich in den vergangenen Jahren noch einmal verstärkt ins öffentliche Gedächtnis eingebrannt. Kaum einer der Polizisten musste bisher strafrechtliche Konsequenzen fürchten, geschweige denn eine Haftstrafe.

Und erst jüngst sorgte ein Fall für Schlagzeilen, der für Racial Profiling und die tief verankerten Vorurteile und strukturellen Probleme im Strafjustizsystem steht: Der 16-jährige Schwarze Kalief Browder wurde 2010 im New Yorker Stadtteil Bronx festgenommen, als er die Straße entlangging. Der Vorwurf: Er soll geklaut haben. Drei Jahre lang saß Kalief Browder daraufhin in einem Gefängnis, ohne je in einem Prozess für schuldig befunden worden zu sein. Wiederholt wurde er in Haft Opfer von Gewalt von Wärtern und Mitgefangenen. Nach seiner Entlassung war Kalief Browder traumatisiert. Er nahm sich das Leben.

Auch in Deutschland gibt es Fälle von Racial Profiling. Und es gibt rassistische Ermittlungen von Sicherheitsbehörden: So wurden Opfer und ihre Angehörigen der Gewalttaten der Neonazi-Terrorgruppe NSU über Jahre zu Unrecht von den Behörden verdächtigt und kriminalisiert, Spuren in die rechtsextreme Szene wurden hingegen kaum verfolgt. Medien übernahmen in der Berichterstattung die falschen Anschuldigungen gegenüber den Betroffenen und gaben der Mordserie rassistische Bezeichnungen. Und bis heute sind, trotz des Versprechens »bedingungsloser Aufklärung« seitens der Politik, nur wenige Unterstützer der Rechtsterroristen angeklagt und auch die Rolle der zahlreichen V-Leute in ihrem Umfeld ist nicht aufgeklärt worden.