Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

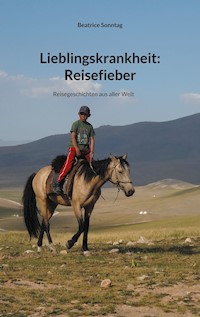

Beatrice Sonntag war wieder einmal in der großen weiten Welt unterwegs. Diesmal hat sie das Fernweh in die trockenste Wüste der Welt in den Norden von Chile geführt, wo sie bunte Felsen und den faszinierenden Sternenhimmel bewundert hat. Eine weitere Reise brachte Beatrice Sonntag mitten in den indischen Ozean, wo sie auf Madagaskar viele Städte mit A und putzige Lemuren vorgefunden hat. Auf der weit abgelegenen Osterinsel verbrachte die Weltreisende mehrere Tage damit, das Geheimnis der legendären Moais zu ergründen und lernte dabei die Geschichte der unerschrockenen Krieger des Birdman-Kultes kennen. Auf Kuba war sie auf den Spuren von Che Guevara unterwegs und in Südafrika fand sie den schönsten Umweg zum Krüger Nationalpark, der in diesem Fall durch das Königreich Eswatini und durch Mosambik führte. Zudem enthält diese Sammlung von Reisegeschichten kleine Anekdoten über Ausflüge zu den Mormonen in Utah, zu den Aliens in Roswell, New Mexico und nach Tschernobyl in der Nordukraine, das vor 30 Jahren traurige Berühmtheit erlangt hat. Lasst Euch von dieser ausgewogenen Zusammenstellung an Reisezielen mit auf eine kleine Weltreise nehmen und Euch von Beatrice Sonntag mit Fernweh anstecken!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Gute kann so nahe liegen – Teil 2

Hier entschiede ich mich dafür, das Vorwort einfach neu zu schreiben, denn wenn ich meine Überschrift aus dem Jahr 2015 sehe, fällt mir sofort die Corona-Pandemie ein. Ihr könnt euch sicher alle vorstellen, dass es für mich ein besonders herber Schock war, als Ende März 2020 alle Grenzen geschlossen wurden und innerhalb weniger Wochen ganze sieben gebuchte Reisen abgesagt wurde.

Ich hatte noch Glück im Unglück, denn ich habe bis auf ein paar Euro all mein Geld zurückbekommen. Ich war auch sonst absolut privilegiert, denn ich konnte bequem von Zuhause arbeiten. Ich war nicht alleine, denn – das kann ich hier verraten – zwischen meinem Abstecher nach Roswell und meinem Besuch in Utah (siehe auf den nächsten Seiten) habe ich in Nevada meinen jetzigen Mann gefunden. Ein Glück. Eine Pandemie ganz ohne einen Partner zum Kartenspielen wäre sicherlich sehr einsam gewesen. Was haben wir Karten gespielt Im Sommer 2020. Und im Herbst. Und im Winter.

Als die Inzidenzen es zuließen bin ich im Sommer 2020 tatsächlich für insgesamt drei Wochen durch Deutschland gereist, obwohl ich mir das ja für meine Rentenzeit hatte aufheben wollen. Japan oder Bangladesch wären mir lieber gewesen, aber bevor ich meine Urlaubstage in der Wohnung verbringe, habe ich mich auf die Suche nach den Schönheiten in Deutschland gemacht.

Und selbstverständlich habe ich diese Schönheiten gefunden. Ich war in Nürnberg, Dresden, Erfurt, Weimar, Rothenburg ob der Tauber, Quedlinburg, Wernigerode, Kassel und Ahrweiler. Einzig Kassel hat mich nicht so ganz überzeugt. Ich arbeite derzeit an einem neuen Plan für meine Rente.

Eure Beatrice!

Inhaltsverzeichnis

Roswell – ein Außerirdisches Vergnügen

Utah – Wie wäre es mal mit einem neuen Gott?

Noch ein verrücktes Reiseziel: Tschernobyl

Chile – Wo die Sterne am schönsten sind

Kuba – Hasta la victoria, siempre.

Philippinen – Unentschieden heißt, dass beide Hähne tot sind

Südafrika, Eswatini und Mosambik – Der schönste Umweg zum Krüger Nationalpark

Madagaskar – Nenne eine Stadt mit A!

Rapa Nui – Die Osterinsel – Was ein Spiegel alles anrichten kann

Roswell – ein außerirdisches Vergnügen

Ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass die Idee, nach Roswell in New Mexico zu fahren, ursprünglich nicht meine eigene Idee war. Ich fand den Vorschlag jedoch sofort interessant.

Roswell ist eine Kleinstadt in der Wüste New Mexicos und niemand hätte jemals von diesem Fleckchen Erde etwas gehört, wäre nicht im Juli 1947 in der Nähe einer der hiesigen Farmen ein UFO abgestürzt. Die Presseberichte gingen um den ganzen Globus. Noch heute sind die Fronten zwischen denjenigen, die fest davon überzeugt sind, dass ein außerirdisches Flugobjekt vom Himmel gefallen ist, und denjenigen, die das als kompletten Unsinn abtun und davon ausgehen, dass es sich um einen simplen Wetterballon gehandelt hat, verhärtet. Das amerikanische Militär, das vehement die Theorien der UFO-Fans bestritt, heizte die Diskussion nur noch mehr an. In den späten 40er und den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts herrschte eine wahre UFO-Manie und Roswell war in aller Munde. Überall auf der Welt wurden UFOs am Himmel gesichtet, aber nur in Roswell gab es zahlreiche Augenzeugen, die noch bis heute schwören, die Leichen der Außerirdischen und die Überreste des havarierten Flugobjektes gesehen zu haben.

Zahlreiche UFO-Freaks pilgerten zur vermeintlichen Absturzstelle und nach Roswell, wo sie Gleichgesinnte trafen und darauf hoffen konnten, mit etwas Glück sogar den einen oder anderen Bürger eines fremden Planeten anzutreffen. In den 90er Jahren erfuhr Roswell als Mekka der UFO-Freunde eine Art Comeback, unter anderem weil weltweit die UFO-Sichtungen wieder zugenommen hatten. Aber heute ist das verschlafene Städtchen wiederein wenig in Vergessenheit geraten. Die Bürger von Roswell scheinen sich damit aber recht wohl zu fühlen.

Wer heute nach Roswell fährt, findet eine gemütliche Kleinstadt vor, die von riesigen Farmen umgeben ist und deren Hauptattraktion das UFO-Museum ist. Rund um das Museum befinden sich etwa zwei Dutzend Läden, die den Touristen die kreativsten Souvenirs verkaufen. Es gibt hier im Grunde alles, was auch nur entfernt mit dem Thema UFOs und Aliens zu tun hat. In einem der Läden besteht die Möglichkeit, Fotoshootings mit Alienpuppen durchzuführen. Es werden sogar Alienpastete in Dosen und wissenschaftliche Abhandlungen über die Zusammenarbeit zwischen außerirdischen Mächten und Adolf Hitler angeboten. Natürlich gibt es überall Schneekugeln und Baseballkappen mit Alienmotiven.

Bis auf die Straßenlaternen, die von der Gemeindeverwaltung allesamt mit Aliengesichtern verziert sind, ist die Stadt aber ansonsten quasi auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Mehr oder weniger. Roswell ist ein wenig so wie Lourdes. Es gibt zahlreiche Parallelen. In Roswell wie in Lourdes wird ein Riesenhype um etwas gemacht, das einige Menschen als Tatsache ansehen und das von anderen Menschen als vollkommener Blödsinn betrachtet wird. In einem Fall ist die Mutter Gottes in einer Grotte erschienen, im anderen Fall waren es Aliens, die mit ihrer fliegenden Untertasse abgestürzt sind. Die Augenzeugen haben es in beiden Fällen geschafft, ein breites Publikum in ihren Bann zu ziehen und von ihrer Geschichte zu überzeugen. Roswell wie auch Lourdes bauen ihren gesamten Tourismus auf einer Story auf, die äußerst umstritten und absolut faszinierend ist. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die, dass sowohl Roswell als auch Lourdes in letzter Zeit mit einem Rückgang der Besucher zu kämpfen haben. Lourdes hat mit der Unterstützung der katholischen Kirche natürlich den entscheidenden Vorteil, dass sie ihre Story von einem sehr finanzstarken Partner weltweit vermarkten lassen konnte.

Ich hatte mich also in Roswell in einem kleinen Motel eingemietet. Das Wetter war sommerlich heiß, wie es sich für eine Wüstenregion auf der Nordhalbkugel im August gehört. Nach einem kalorienreichen Frühstück in einem kleinen Café auf der Hauptstraße steuerte ich das „UFO Museum and Research Center“ an. Durch den Zusatz „Research Center“ wird dem Ganzen ein Hauch von Wissenschaft und Professionalität verliehen. Der Eintritt kostet fünf Dollar und die nette alte Dame am Schalter lässt jeden Besucher sich mit Namen und Herkunftsland in eine Liste eintragen. Man kann ihr nicht ansehen, ob sie an die Geschichte vom UFO-Absturz glaubt oder nicht. Auf jeden Fall scheint sie ihren Job zu lieben.

Im Bereich gleich hinter der Kasse erwartet den Besucher eine Ausstellung, die sich mit dem sogenannten Roswell-Zwischenfall beschäftigt. An den Wänden hängen zahlreiche Fotos, Kopien von Dokumenten, Artefakte und Erklärungstafeln, die die Ereignisse im Juli 1947 sowie in den folgenden Monaten nachzeichnen. Alles ist auf Tatsachen und Augenzeugenberichten aufgebaut, wobei beide Seiten der Geschichte sehr ausführlich beleuchtet werden. Besonders faszinierend sind die eidesstattlichen Erklärungen des Farmers, der das vermeintliche UFO gefunden hat, und von mehreren Krankenschwestern im Dienst der Armee, die schwören, die leblosen Körper der Aliens auf dem Obduktionstisch gesehen zu haben. Der Farmer berichtet davon, dass Vertreter der Armee ihm die Wrackteile des echten UFOs weggenommen und ihn dann später mit falschen Wrackteilen versorgt und fotografiert haben. Diese Bilder gingen damals um die Welt und sorgten dafür, dass auf allen Kontinenten unbekannte Flugobjekte gesichtet wurden.

In der zweiten Abteilung des Museums geht es um UFO-Sichtungen allgemein. Es wird sehr anschaulich erklärt, wie die wissenschaftliche Unterteilung in Begegnungen erster, zweiter und dritter Art erfolgt, welche Arten von Entführungsopfern es gibt, welche verschiedenen Spezies von Aliens und Bauarten von UFOs in welchen Regionen der Erde gesichtet wurden und wie man die echten UFO-Sichtungen von den erfundenen unterscheiden kann. Sehr anschaulich wird erklärt, wie man echte Kornkreise undsolche, die von Menschen gemacht wurden, erkennen kann. Es ist einfach faszinierend.

Die Aussagen von verschiedenen Entführungsopfern sind zu lesen und werden analysiert. Interessant ist, dass mehrere Entführte über Implantate berichteten und einige sogar mit einer Tätowierung zurück auf die Erde kamen.

Eine weitere Sektion des Museums zeigt die lange Geschichte der Interventionen von Außerirdischen auf dem Planeten Erde und zwar anhand von Höhlenmalereien der Hopi Indianer in Nordamerika, die ganz offensichtlich nichtmenschliche Wesen zeigen. Auch die Inka in Südamerika hatten erwiesenermaßen Kontakt zu Wesen von fremden Sternen, was mehrere Reliefs aus Guatemala und Mexiko belegen. Ganz zu schweigen von den Pharaonen. Die Nazca-Linien wie auch Stonehenge stammen eindeutig von Außerirdischen.

Besonders stolz ist das Museum auf ein neues, sehr großes Ausstellungsstück. Es handelt sich um die Replik einer Grabplatte der Maya aus Palenque. Auf diesem steinernen Zeugnis aus der Zeit um 500 nach Christus ist ein Mann zu sehen, der ein Raumschiff lenkt. Die Wissenschaftler haben die unterschiedlichen Symbole auf dem Relief gedeutet und herausgefunden, dass es sich um Bremsen, ein Antriebssystem mit Brennstoff und ein Sauerstoffversorgungssystem sowie möglicherweise um einen Steuerungsapparat für das Raumschiff handelt. Auch die Darstellung von außerirdischen Wesen ist nahezu eindeutig auf dieser Grabplatte zu finden. Dazu kommt, dass derjenige, der in dem Grab beerdigt war, rund 1,77 Meter groß war, also um die 25 Zentimeter größer als der durchschnittliche Maya zu dieser Zeit. Basierend auf diesen Fakten kann man also davon ausgehen, dass es sich um einen Besucher von einem fremden Stern gehandelt haben muss. Immerhin wird auch die Möglichkeit erwähnt, dass es sich einfach um einen großgewachsenen Menschen gehandelt haben könnte. Aber diese Alternative wäre zugegebenermaßen unheimlich langweilig.

Einen Besuch ist natürlich auch der Souvenirshop des Museums wert. Hier verkaufen zwei ältere Damen allerhand lustigen Unsinn für Ufo-Fans und solche, die es eben erst geworden sind. Ich entscheide mich für ein paar Ohrringe und ein Badehandtuch.

Alien in Roswell

Utah - Wie wäre es mal mit einem neuen Gott?

Oder: Meet the Mormons!

Ich kann ja noch verstehen, dass die Menschen vor zweitausend Jahren bereit waren, jemandem zu glauben, der aus dem Wald oder von einem Berg zurück kam und behauptete, dass er gerade den wahren und richtigen Gott getroffen habe und dass dieser ihm nun ein für alle Mal die ganze und richtige Wahrheit über den Sinn des Lebens offenbart hätte. Was ich besonders faszinierend,um nicht zu sagen unglaublich finde, ist, dass es Joseph Smith im 19. Jahrhundert noch gelungen ist, eine nicht zu vernachlässigende Menge von Menschen von einer solchen Story zu überzeugen. Daher lag neben Roswell auch die Stadt Salt Lake City auf meiner Reiseroute.

Im Zentrum von Salt Lake City liegt der Tempelbezirk, wo sich neben einem recht eindrucksvollen Tempel zahlreiche andere Gebäude befinden, die alle den Mormonen gehören. Um zu erfahren, wer diese Mormonen sind, ist das „Church History Museum“ wohl der perfekte Ort. Hier kann man den Film „Meet the Mormons“ sehen, die Ausstellung „The heaven is open“ betrachten und dabei alles Wissenswerte über diese recht neue Religion erfahren. Der Eintritt ist frei und die Damen am Eingang empfangen alle Besucher mit verbindlicher Freundlichkeit.

Der Film wird in einem kleinen Kino gezeigt. Auf einem 180 Grad-Bildschirm mit tollen Sourround-Toneffekten erlebe ich quasi live mit, wie Gott (bezeichnenderweise ein weißer älterer Herr mit Bart) Joseph Smith in einem Wald erscheint. Schon jetzt ist klar, dass es sich beim Mormonentum um eine Religion handelt, die maßgeschneidert für weiße Männer ist und die zudem über ein umfangreiches Budget verfügt. Das Vermögen der Mormonenkirche in Salt Lake City wird auf 30 Milliarden Dollar geschätzt.

In der folgenden Ausstellung erfahre ich alles über die Geschichte der Erde: sie ist insgesamt etwa 6000 Jahre alt. Alles begann um das Jahr 4000 vor Christus, als Adam und Eva erschaffen wurden. Die ganzen wilden Geschichten über den Urknall, die Steinzeit und die Dinosaurier sind frei erfunden. Die nordamerikanischen Ureinwohner sowie auch die weißen Siedler Nordamerikas stammen direkt von den Israeliten ab. Die Ureinwohner sehen heute nur ein wenig anders aus, weil sie damals vom Glauben abgefallen waren und Gott sie mit einer dunkleren Hautfarbe gestraft hat. Erst später finde ich heraus, dass im für die Mormonen heiligen Buch Mormon erwähnt wird, dass die zum Mormonentum bekehrten Indianer nach wenigen Generationen „weiß und angenehm“ werden würden. Schwarze dürfen erst seit 1978 das Priesteramt innehaben (wobei ich keinerlei Grund sehe, warum sie das überhaupt wollen könnten). Den Vorwurf, dass die mormonische Religion jemals rassistisch gewesen sei, weisen die heutigen Kirchenvertreter vehement zurück.

Die Mormonen sind auch keine Religion, die für Frauen attraktiv sein könnte. Erst 1990 wurde es offiziell abgeschafft, dass Frauen im Tempel schwören mussten, „dem Gesetz ihres Ehemanns“ zu gehorchen. Heute wird genau dies einfach ohne offizielle Schwüre erwartet.

Aber zurück zum „Church History Museum“: Ich lerne hier alles über das Leben und Wirken von Joseph Smith, der 1830 eine erste Version des Buchs Mormon auf den Markt gebracht hat. Dieses Buch hat der Prophet Mormon etwa im Jahr 300 nach Christus auf goldene Tafeln geschrieben. Sein Sohn Moroni vergrub die Tafeln, um sie vor seinen Feinden zu schützen und 1500 Jahre später erschien dann der Geist Mormons dem guten John Smith, um ihm zu sagen, wo er die Tafeln finden würde. Joseph Smith entdeckte also die goldenen Tafeln 1823. Ein paar Jahre später erschien Mormon ihm erneut, um ihm dann mitzuteilen, wie er die Schriften übersetzen konnte. Die Methodik hat etwas mit einem Stein und einem Hut zu tun, die Joseph Smith dazu befähigten, in seinem Kopf die englische Übersetzung zu sehen. Er diktierte diese Übersetzung einem Freund. Ein paar Jahre später brachte er eine neue Version mit etwa 3000 Verbesserungen heraus, was seine Kritiker zweifeln ließ, aber seine Anhänger nicht zu stören schien.

Verrückterweise fand Joseph Smith jede Menge Anhänger und es gab sogar elf Menschen, die nach eigenen Angaben Zeugen der Erscheinungen Mormons waren, der manchmal sogar in Begleitung von Gott höchstpersönlich erschien. Die ganze Geschichte nahm ihren Anfang im Norden des heutigen Staates New York. Es ist mir ein Rätsel, wie Joseph Smith es schaffte, seine Mitmenschen zu überzeugen, aber die Gemeinde wuchs immer weiter, wurde vertrieben, ließ sich in Ohio und später auch Illinois und Missouri nieder. Joseph Smith wurde mehrfach verhaftet, konnte einmal aus dem Gefängnis fliehen und wurde schließlich bei einem Gefängnisaufstand in Illinois von einem wütenden Mob gelyncht. Eine merkwürdige und irgendwie wenig ehrhafte Vita für einen Kirchenbegründer. Im Museum sind seine Totenmaske sowie Überreste des Tempels in Nauvoo, einer Stadt, die die Mormonen gegründet hatten,zu sehen. Teile des Museums enthalten auch religiöse Kunst und eine Ausstellung, die sich mit allen Präsidenten der mormonischen Kirche und mit der Missionierung weltweit befasst. Mir ist nun klar, warum die Mormonen ihre Mitglieder dazu anhalten, möglichst viele Nachfahren zu produzieren. Den in der Gemeinschaft heranwachsenden Kindern kann man die Glaubensgrundsätze beibringen. Aber einen Außenstehenden von dieser Version Wahrheit zu überzeugen muss eine wirkliche Herausforderung für die Missionare sein.

Ein weiteres Phänomen der Mormonenkirche ist die Totentaufe. Prinzipiell können die Mormonen jeden Verstorbenen nachträglich auf ihre Religion taufen und ihm damit einen Platz im mormonischen Himmelreich sichern. Der Verstorbene oder seine Angehörigen müssen dazu nicht einmal anwesend sein. So kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Skandalen, weil die Mormonen willkürlich irgendwelche Menschen getauft haben. 1995 wurden 300.000 jüdische Opfer des Holocausts posthum in den Mormonenhimmel befördert. Einige bekannte Persönlichkeiten wie der lustige Schauspieler Louis de Funès, die durch ihr Tagebuch bekannte Anne Frank und der ehemalige französische Präsident Charles de Gaulle traten unfreiwillig nach ihrem Tod zum Mormonenglauben über. Das sorgte natürlich für einige Skandale.

Im Souvenirshop kaufe ich mir noch eine Actionfigur, die Moroni dabei zeigt, wie er gerade die goldenen Tafeln vergräbt, bevor ich dann noch ein wenig den eindrucksvollen Tempelbezirk bestaune. Neben dem Tempel, der nur von getauften Mormonen betreten werden darf und architektonisch wirklich beeindruckend ist, stechen vor allem das riesige Verwaltungsgebäude der Kirche sowie das fast genauso große Bauwerk der mormonischen Bank heraus. Jeder Mormone muss 10% seines Geldes an die Kirche abgeben. Und diese Reichtümer müssen natürlich verwaltet werden. Alles ist perfekt sauber und die Menschen sind sehr zuvorkommend und freundlich. Ich fühle mich sicher und sehr willkommen. Aber ich finde diese Glaubensgemeinschaft für weiße Männer hochinteressant jedoch höchst merkwürdig und erstaunlich unattraktiv.

Mormonenkirche in Salt Lake City

Noch ein verrücktes Reiseziel: Tschernobyl

Ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich Tschernobyl zum ersten Mal als ernsthaftes Ausflugsziel in Betracht gezogen habe. Ich erinnere mich noch genau an die Tage nach der Nuklearkatastrophe Ende April 1986, als es mir nicht erlaubt war, im Garten zu spielen oder Gemüse aus unserem eigenen Anbau zu essen. Meine Eltern hatten mir damals einen für Siebenjährige verständlichen Abriss über das Thema Atomkraft und Strahlung gegeben. Viele Jahre später habe ich dann irgendwann die Erwachsenenliteratur zum Thema konsultiert. In den letzten Jahren wurde in der Presse immer wieder davon berichtet, dass der 1986 als Notmaßnahme gebaute sogenannte Sarkophag über dem havarierten Reaktor 4 der Anlage Tschernobyl, langsam Risse bekam und keine endgültige Lösung für das Strahlenproblem darstellt. Es wurde also damit begonnen, einen neuen Sarkophag zu bauen. Dieser soll nun 2016 über den alten Sarkophag gestülpt werden, so dass es Wissenschaftlern möglich sein wird, den alten Betonschutz abzunehmen und die physikalischen und chemischen Vorgänge im Innern genauer zu untersuchen.

Die Tatsache, dass immer wieder Reporter, Fotografen und Wissenschaftler in Tschernobyl waren, Filme drehten und Berichte schrieben, ließ mich vermuten, dass es nicht mehr lebensgefährlich ist, dem Gelände zumindest einen kurzen Besuch abzustatten. Zudem stößt man im Internet auf eine Fülle von unglaublichen Fotos, die Touristen in Tschernobyl und in der Geisterstadt Pripyat geschossen haben. Recherchen ergaben, dass in Kiew gleich mehrere Agenturen Tagesausflüge nach Tschernobyl organisieren. Überraschenderweise fand ich sogar einen Mitreisenden, denn es stellte sich heraus, dass die ehemalige Arbeitersiedlung und heutige Geisterstadt Pripyat ein Mekka für Fotografen ist.

An einem schönen Samstagmorgen besteigen wir also bei strahlendem Sonnenschein in Kiew einen Bus, der uns zu einer anderen Strahlenquelle befördern soll. Tatsächlich ist die Hauptstadt der Ukraine überhaupt nicht weit von Tschernobyl entfernt. Gerade mal 120 Kilometer liegen zwischen der Millionenstadt und dem verunglückten Reaktor. Als offiziell gefährlich eingestuft wird jedoch nur eine Zone von zehn beziehungsweise 30 Kilometern rund um den Reaktor 4. Als wir am ersten Checkpoint und damit an der Grenze zur „30 Kilometer Exclusion Zone“ ankommen, zeigt eine Karte, dass weder die 30- noch die 10-Kilometer-Zone konzentrische Ringe um den Reaktor sind. Die Grenzen des Sperrgebietes wurden alsobasierend auf der Strahlenbelastung festgelegt. Weitere Karten geben Auskunft über die Verbreitung der verschiedenen radioaktiven Isotope. Leider sind alle Texte auf ukrainisch und russisch verfasst. Unsere Pässe werden kontrolliert und dann darf unser Bus die Schranke passieren.

Nun befinden wir uns im Sperrgebiet. Die Menschen, die hier gelebt haben, wurden 1986 evakuiert und in der weiteren Umgebung neu angesiedelt. Bis heute ist es offiziell verboten, hier zu wohnen, aber es wird ein Auge zugedrückt für einige wenige, meist ältere, Siedler, die nach ein paar Jahren auf eigene Faust wieder zurück in ihre Wohnungen zogen. Sie ignorieren das Gesundheitsrisiko und weigern sich, die Gegend zu verlassen. Die Regierung geht wohl davon aus, dass sich dieses Problem mit den Jahren auf natürliche Weise lösen wird, wobei die Strahlenbelastung sicherlich auch ihren Teil zur Beschleunigung dieser Problemlösung beitragen wird. Zudem gibt es in der 30-Kilometer-Zone auch einige Fabriken und das Büro der Verwaltung des Sperrgebietes und ein kleines Geschäft sowie ein Hotel für Besucher, die länger als nur einen Tag bleiben wollen. Die Tatsache, dass hier mehrere hundert Menschen täglich ihrer Arbeit nachgehen, scheint niemanden sonderlich zu beunruhigen. „Nachdem hier mehrfach das Gelände und die Gebäude dekontaminiert wurden,ist nach nunmehr 30 Jahren die Strahlenbelastung relativ gering“, behauptet unser Führer Sergei. „Später zeige ich euch in der 10-Kilometer-Zone ein paar Hot-Spots, wo die Strahlenbelastung noch sehr hoch ist“, kündigt er an. Er erwähnt, dass im vergangenen Jahr Zehntausende von Touristen hier waren und dass ein Besuch in Tschernobyl und Pripyat überhaupt nicht gefährlich ist, wenn man sich an die Regeln hält. Nun unterschreiben wir alle ein Formular, in dem wir bestätigen, dass wir uns der Gefahren für Leib und Leben bewusst sind und dass wir auf jegliche Rechtsansprüche verzichten. Während wir alle brav unsere Unterschrift auf das Papier setzen, liest Sergei auf russisch und englisch die Regeln vor. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass man nichts anfassen, nichts auf dem Boden abstellen und unter keinen Umständen irgendetwas aus dem Sperrgebiet essen oder trinken sollte.

Wir fahren durch eine Art Urwald, der sich in den letzten 30 Jahren besonders ungestört durch menschliche Aktivitäten entwickeln konnte. Hier leben Przewalski Pferde, Bären, Wölfe und Elche. Diese Tiere entwickeln sich unter dem Einfluss von radioaktiver Strahlung deutlich besser als unter dem Einfluss von Menschen. Das sollte uns zu denken geben. Nach wenigen Minuten erreichen wir die Stadt Tschernobyl, die vor etwa 800 Jahren gegründet wurde und vor genau 30 Jahren plötzlich zur Geisterstadt wurde. Einst hatte Tschernobyl 12.000 Einwohner. Schätzungsweise hundert sogenannte Self Settler leben heute noch in den Gebäuden. Wir sehen Wäsche, die auf Balkonen trocknet. Hier messen unsere Geigerzähler Werte um die 0,12 Mikrosievert pro Stunde, was etwa dem 12-fachen der normalen Umweltstrahlung entspricht.

Auf dem Platz neben der Verwaltung der Sperrzone steht eine sehr gepflegte Lenin-Statue in einem Blumenbeet. Auch die Denkmäler in der Umgebung sind bestens gepflegt. Eine lange Reihe von Ortsschildern erinnert an die 162 Dörfer, die in der Sperrzone lagen und seit der Reaktorkatastrophe nicht mehr existieren.

Gegen Mittag erreichen wir den Checkpoint an der Grenze zur 10-Kilometer-Zone. Unmittelbar hinter der Schranke nehmen wir einen kleinen Weg, der sechs Kilometer weitin den Walt hinein führt und laut Sergei auf keiner offiziellen Karte eingezeichnet ist. Bald stehen wir vor einem heruntergekommenen Gebäude. „Hier war bis 1986 eine sehr geheime sowjetische Militäranlage, die in den Landkarten als Kinderferiencamp eingetragen war.“

Wir verlassen den Bus, passieren ein kleines Tor und spazieren auf einem geteerten Weg vorbei an mehreren verfallenen Gebäuden und Fahrzeugwracks durch den Wald. Nach zehn Minuten erreichen wir die Anlage, die einen unglaublichen Anblick bietet: das Ungetüm ist 750 Meter lang und 150 Meter hoch. Es handelt sich um eine Spionageanlage vom Typ Duga 3, die den wenig spektakulären Namen Tschernobyl 2 trug. In etwa 60 Kilometern Entfernung gab es einst eine Station, die Strahlen aussandte, die dann von der Ionosphäre reflektiert, zur anderen Seite der Erde gesendet und wieder zurück geworfen wurden. Das Monstrum, das sich vor mir erhebt und das aus Tonnen von leicht angerostetem Metall besteht, hatte die Aufgabe, die zurückkommenden Strahlen zu empfangen. Dies sollte dann Rückschlüsse darüber zulassen, was sich auf dem amerikanischen Kontinent an einer bestimmten Stelle befindet. „Die Maschine war nie sehr genau und dummerweise haben ihre Strahlen den gesamten europäischen Flugverkehr gestört. Es gab einst drei von diesen Anlagen, aber diese ist die einzige, die noch vorhanden ist“, berichtet Sergei. Ich staune über den Aufwand, der in der Sowjetunion betrieben wurde, um sehr ungenaue Daten über die USA zu bekommen. Dieser Apparat und die dazugehörige Militärbasis sowie die ganze Mühe, dies möglichst geheim zu halten, müssen eine Menge Geld gekostet haben. Nach dem Reaktorunfall 1986 wurde Tschernobyl 2 abgeschaltet und dann verlassen. Der Rückbau des riesigen Gerätes ist viel zu teuer und daher steht das Ungetüm bis heute hier im Wald und dient nun neugierigen Touristen als Fotomotiv.

Hier messen unsere Geigerzähler einen Wert von 0,46 Mikrosievert pro Stunde. Das ist noch etwa viermal so hoch wie die übliche Umweltstrahlung. Sergei zeigt uns das Display seines Gerätes und erklärt, dass die modernen Geigerzähler heute nicht mehr diese charakteristischen klickenden Laute machen. Seine Begründung dafür ist, dass „die Geräte weniger beunruhigend sind, wenn sie keine Geräusche von sich geben“.

Unser nächster Halt ist der Ort, an dem sich einst das Dorf Kopachi befand. Die Dekontamination der Wohnhäuser, die allesamt aus Holz gebaut waren, erschien den Verantwortlichen nicht realisierbar. Daher wurden alle Gebäude schon vor vielen Jahren abgebrannt. Der Kindergarten war jedoch ein Gebäude aus Beton und er ist das einzige Bauwerk, das von Kopachi noch übrig geblieben ist. Wir steigen vor einem Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus und Sergei deutet auf seinen Geigerzähler. Dieser zeigt 1,4 Mikrosievert/ Stunde an. Es handelt sich hier also um einen der sogenannten Hot Spots, an denen die Strahlenbelastung besonders hoch ist. Über einen Trampelpfad gehen wir etwa 20 Meter bis zu dem Gebäude. Wenn Sergei den Geigerzähler nun näher an den Boden hält, steigt der Wert auf über 2,6 Mikrosievert / Stunde. „Ihr solltet hier besser nicht auf den Boden treten“, sagt er und macht dann eine einladende Bewegung in Richtung der bereits aus der Angel gefallenen Haustür. Am unteren Ende des Messapparates blinkt ein rotes Lämpchen. Aber solange die beunruhigenden tickenden Geräusche nicht auftreten, scheint Sergei sich wohl zu fühlen.

Im Innern finden wir die Überreste des einstigen Kindergartens vor. Die Räume sind ziemlich verwüstet, die Farbe ist von den Türen abgeblättert, die Fensterscheiben kaputt, die Decken haben Löcher und viele Regale sind zusammengefallen. Aber es liegen überall noch Spielsachen herum und die Gestelle der Kinderbettchen rosten vor sich hin. Die Motive von Nachttöpfchen und ramponierten Puppen auf den Bettgestellen vor zerschlagenen Fenstern vermitteln eine Atmosphäre wie in einem Horrorfilm und mein Begleiter, der Hobbyfotograf, ist hin und her gerissen zwischen professioneller Begeisterung und dem Wunsch, diesen stark verstrahlten Ort so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Seine Fotos sind übrigens atemberaubend gut und irgendwie ein bisschen gruselig geworden. Ich glaube jedoch, dass er nun mit dem Gedanken spielt, die Kamera zu verkaufen, weil er immer an die Gammastrahlen denken muss, wenn er sein Baby für ein neues Fotoshooting in die Hand nimmt.

Nun nähern wir uns dem Atomkraftwerk Tschernobyl, das einst aus sechs Reaktoren bestand und eines der größten Kraftwerke der Sowjetunion war, wobei die Reaktoren fünf und sechs zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht in Betrieb waren. Reaktor drei arbeitete übrigens noch bis zum Jahr 2000 und lieferte mehr oder weniger zuverlässig Strom.

Wir fahren an dem künstlich angelegten Kühlsee entlang, in dem erstaunlich viele Fische schwimmen. In der Nähe der Verwaltungsgebäude steigen wir aus und ich staune darüber, dass es hier eine Bushaltestelle und penibel gepflegte Blumenbeete gibt. Dass hier Wissenschaftler, Bauarbeiter und Techniker beschäftigt sind, kann ich ja noch nachvollziehen. Dass aber die Verwaltung ihren Sitz nur wenige Dutzend Meter von dem havarierten Reaktor entfernt hat und dass Gärtner der Strahlung ausgesetzt werden, ist mir unbegreiflich. Alle Menschen - aktuell noch um die 3000– die im Sperrgebiet arbeiten, bleiben maximal 14 Tage vor Ort und haben dann 14 Tage frei, damit sich ihre Körper von der hohen Strahlenbelastung erholen. Die Arbeiter, die unmittelbar am Reaktor arbeiten, tragen sogenannte Dosimeter bei sich und müssen die Baustelle verlassen, wenn diese Strahlenmessgeräte einen Wert von mehr als 100 anzeigen, auch wenn die 14 Tage noch nicht erreicht sind.

Wenige Minuten später stehe ich ungefähr 300 Meter vom Reaktor 4 entfernt, der traurigen Weltruhm erlangt hat. Er ist von einer dicken Betonschicht umgeben. Dieser sogenannte Sarkophag ist bereits im Mai 1986 entstanden, um die schlimmste Strahlung ein wenig einzudämmen. Seit einigen Jahren zeigen sich jedoch Risse in dem Schutzmantel und daher wurde 2006 mit dem Bau einer neuen Schutzhülle begonnen, die mit etwas Glück 100 Jahre lang halten soll. Diese ist nun fast fertig und steht neben dem Reaktorbau bereit. Ende 2016 soll sie über die alte Hülle geschoben werden und es Wissenschaftlern ermöglichen, den alten Sarkophag Schritt für Schritt zu entfernen, so dass sie sich genauer anschauen können, was im Innern des Reaktors so alles an physikalischen und chemischen Reaktionen abgelaufen ist. Sicherlich ist das äußerst faszinierend und wird hoffentlich auch neue Erkenntnisse zu Tage fördern. Um den neuen Schutzmantel über den alten stülpen zu können, sind allerdings bereits seit einiger Zeit Arbeiten im Gange, um Teile des alten Sarkophags abzutragen. Aktuell ist die Strahlenbelastung in der Umgebung wahrscheinlich besonders hoch.

Während wir Fotos vom berühmten Reaktor, dem neuen in der Sonne glänzenden Sarkophag und dem Denkmal vor dem Eingang zur Riesenbaustelle machen, werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf den Geigerzähler, der an dieser Stelle mehr als 5,4 Mikrosievert / Stunde anzeigt. Wenn ich das kurz überschlage, dann erreicht ein Bauarbeiter hier den Grenzwert von 100 Mikrosievert nicht nach 14 Tagen, sondern nach ziemlich genau 18,5 Stunden. Die Arbeiter, die vor dem Eingang in kleinen Gruppen zusammen stehen und rauchen, sehen auch nicht so aus, als trügen sie besondere Schutzanzüge. Sergei hat dazu nicht viel zu sagen. Er behauptet nur, dass die gefährlichsten Jobs nach wie vor von Ukrainern gemacht werden, dass manche Leute die Stellen attraktiv finden, weil sie nur zwei Wochen arbeiten müssen und dann zwei Wochen frei haben und dass Ingenieure und Wissenschaftler aus vielen verschiedenen Ländern hierher kommen.

Nach wenigen Minuten verlassen wir diese hochbelastete Zone wieder und überlassen die Arbeiter ihrem Schicksal. Unser Bus bringt uns nach Pripyat, der einstigen Arbeitersiedlung und heutigen Geisterstadt, die unter Fotografen so berühmt ist. Am Stadtrand, der vor lauter Vegetation kaum zu erkennen ist, gibt es erneut eine Schranke und einen Sicherheitsmann in einem kleinen Häuschen.

Die Hauptstraße ist gerade noch so breit, dass der Bus durchkommt. Sie wurde vom Wald fast vollständig zurückerobert. An einem großen Platz halten wir an. Wahrscheinlich hat es sich hierbei um das Zentrum der Stadt gehandelt. Die etwa zwei Hektar große asphaltierte Fläche ist von zwei Hotels und einem Verwaltungsgebäude eingerahmt. Sträucher und Bäume haben die Asphaltdecke an mehreren Stellen durchbrochen. Wir haben die Möglichkeit, eines der Hotels durch die bereits fehlende Fassade zu betreten. In der Eingangshalle sind Möbel, Heizkörper und Bauschutt zu sehen. Wir spazieren durch die Straßen der ehemaligen Arbeiterstadt, die 1970 für die Beschäftigten des Kernkraftwerkes und deren Familien gegründet wurde. Das Schulgebäude ist halb eingestürzt, aber viele der Wohnblocks sind noch weitestgehend intakt. Auf den Straßen und Wegen stehen Bäume. Straßenlaternen sind zwischen dem dichten Laub zu erkennen. In den etwa 160 Gebäuden haben einst fast 50.000 Menschen gelebt. Heute hat Pripyat genau 0 Einwohner. Sie alle haben ihr Zuhause verloren und viele von ihnen kämpfen noch immer mit den Folgen der radioaktiven Strahlung, falls sie den Kampf nicht bereits verloren haben.

Das Highlight für die Fotografen ist dann der Freizeitpark von Pripyat. Hier stehen ein Riesenrad, ein Karussell, eine Schiffschaukel und einAutoskooter, die alle 1986 außer Betrieb genommen und verlassen wurden. Besonders an diesem Ort, wo einst das Leben pulsierte, wo Kinder gelacht und die Menschen Eis gegessen und Fahrchips für das Riesenrad gekauft haben, wird mir auf besondere Weise bewusst, welche Folgen der Super-GAU im Atomkraftwerk von Tschernobyl hatte. Die seit 30 Jahren unbenutzten Autoskooter wirken gespenstisch und auf der Fahrbahn sprießen bereits kleine Sträucher.

Beim Verlassen des Sperrgebietes müssen wir an der Grenze zur 10-Kilometer-Zone sowie an der Grenze der 30-Kilometer Zone jeweils aussteigen und eine Strahlungskontrollstation durchlaufen. In einem kleinen Gebäude müssen wir uns einer nach dem anderen auf einen Apparat stellen, die Handinnenflächen auf eigens dafür vorgesehene glatte Flächen drücken und die Schuhsohlen jeweils auf eine Art Platine stellen. Der Apparat gibt einen kurzen Ton von sich und ein paar Lichter leuchten. Dann können wir gehen. Sergei sagt, dass es manchmal vorkommt, dass jemand seine Schuhe reinigen oder im schlimmsten Fall sogar zurücklassen muss, wenn die Schuhsohle zu stark belastet ist. Dies kommt aber wohl bei den Tagesausflüglern nur selten vor.

Als der Bus die Schranke passiert und sich auf die knapp zweistündige Rückfahrt nach Kiew macht, fällt mir auf, dass nur wenige Meter hinter der Grenze zum Sperrgebiet riesige Sonnenblumen- und Weizenfelder liegen. Ich frage mich, wie stark die Strahlenbelastung wohl hier, wenige Meter außerhalb des offiziellen Sperrgebietes, ist und wie oft ich wohl Sonnenblumenöl oder Weizen aus der Ukraine zu mir nehme… sicher kommt das regelmäßig vor.

Zurück im Hotel nehmen wir eine lange Dusche. Vorsichtshalber entsorgen wir unsere gesamten Kleider, denn wir trauen Sergeis Aussage, dass eine Maschinenwäsche alle Strahlung restlos beseitigt, nicht ganz.

Als wir am Abend unmittelbar am Maidan-Platz mitten in Kiew bei einem Bier und einem leckeren und sehr günstigen Pastagericht sitzen (die Pilzgerichte, die auf der Speisekarte erstaunlich stark vertreten sind, bestellen wir bewusst nicht),wird uns langsam bewusst, dass wir nicht die geringste Ahnung haben, ob wir uns mit dem heutigen Besuch in Tschernobyl und Pripyat einem gravierenden gesundheitlichen Risiko ausgesetzt haben oder ob die Gesundheitsgefährdung in etwa der einer gerauchten Schachtel Zigaretten entspricht. Für beide Theorien gibt es im Internet zahlreiche Beweise. Meine Berechnungen ergeben, dass wir – basierend auf den sporadischen Daten des Geigerzählers – heute etwa so viel radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren wie wir sie sonst zu Hause innerhalb von zwei Jahren abbekommen würden. Wenn ich meine zahlreichen Flüge dazurechne, komme ich auf ein Pendant von einem Jahr. Das klingt nicht so dramatisch. Trotzdem mache ich mir ernsthafte Sorgen um die Gärtner, die unnötigerweise das Blumenbeet vor Reaktor 4 pflegen, und um die Arbeiter, die bei 5,4 Mikrosievert ihre Raucherpause gemacht und miteinander geplaudert haben.

Als ich meinen Eltern nach der Rückkehr gebeichtet habe, wo ich das Wochenende verbracht habe, hat mein Vater mich gefragt, warum ich nicht einfach mal irgendwas glauben könnte, was ich lese oder im Fernsehen aufgreife. „Warum musst du nur immer selber hinfahren, um das zu sehen?“ Eine berechtigte Frage, aber im Grunde sind meine Eltern mit Schuld, denn schließlich war es unter anderem ihre Erziehung, die mich zu einem Menschen gemacht hat, der nicht immer alles einfach so glaubt und der unheimlich neugierig ist. Danke liebe Eltern! Wenn ich zu Hause vor dem Fernseher sitzen und alles einfach so glauben würde, wäre mein Leben unendlich langweilig! Ihr habt alles richtig gemacht.

Eure Beatrice!

Vergnügungspark in Pripyat

Kindergarten in Pripyat

Chile – Wo die Sterne am schönsten sind

Chile ist eines der Länder, das allein schon seiner seltsamen Form wegen interessant ist. Es erstreckt sich über 4300 Kilometer vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt, ist allerdings sehr schmal. Diese eigenartige Geografie führt dazu, dass in Chile fast alle Arten von Klima vorhanden sind. Niemand hat es besonders weit bis ans Meer und auch Berge liegen bei den meisten der 16 Millionen Einwohner gerade um die Ecke. Sogar ziemlich hohe Berge, denn in Chile liegen einige Sechstausender. Hier steht der höchste Vulkan der Welt, der Ojos del Salado mit 6893 Metern. Außerdem gibt es in Chile die trockenste Wüste der Erde, die Atacama, von der mir mein Erdkundelehrer immer ein Klimadiagramm gezeigt hat, wenn er über das Wüstenklima referierte. Gründe, um nach Chile zu fahren, lassen sich also sehr viele finden. Für meine erste Reise dorthin habe ich mir den Norden des Landes ausgesucht. Ich sage bewusst „erste Reise“, denn ich werde zurückkommen müssen, um die Osterinseln und den Süden des Landes zu besuchen.

Meine Reise beginnt – aus Bolivien kommend - mitten im Staub auf etwa 4200 Höhenmetern hinter dem winzigen Grenzhäuschen an der chilenisch-bolivianischen Grenze. Hier lerne ich Marco kennen, meinen Reisebegleiter, der mich in seinem silberfarbenen Geländewagen erwartet. Er begrüßt mich überschwänglich und drückt mir ein Formular in die Hand, welches ich für die Einreise nach Chile ausfüllen muss. Der junge Mann trägt eine Sonnenbrille und bequeme sportliche Kleidung. Mit seinem modischen schwarzen Kopftuch und dem schelmischen Lächeln wirkt er wie ein Model für Sportbekleidung und Outdoor Lifestyle. Ich finde ihn auf Anhieb sympathisch.

Wir holpern einige hundert Meter über eine miserable Schotterpiste, wie ich sie in Bolivien tagelang erlebt habe. Dann taucht vor uns ein richtig professionelles Straßenschild auf, das uns darüber informiert, dass es nach links in Richtung Argentinien geht und rechts nach Chile. Marco setzt den Blinker und wir biegen auf eine sehr komfortable asphaltierte Straße ab, die über Leitplanken, Straßenmarkierungen und sogar Nothaltebuchten verfügt. Marco heißt mich mit einem Schmunzeln in der Zivilisation willkommen, während er Gas gibt. Nach zehn Minuten Fahrt frage ich mich besorgt, ob ich gerade illegal ins Land eingereist bin, denn wir haben schon etliche Kilometer zurückgelegt und es ist noch immer kein Grenzposten in Sicht. „Keine Sorge!“ Marco ist sehr entspannt. Er erklärt mir, dass sich zwischen dem Grenzposten auf bolivianischer Seite und der Kontrollstation auf chilenischer Seite fast 40 Kilometer Land befinden, von denen man nicht mit Sicherheit sagen kann, zu welchem Land sie gehören. „Offiziell ist es eigentlich Chile und inoffiziell auch, weil Chile die Straßen auf dem Gebiet bezahlt hat. Aber irgendwie will das Gebiet niemand so richtig haben. Da wohnt niemand und Chile fängt eigentlich erst in San Pedro an.“

Endlich erreichen wir das Grenzhäuschen, von dem aus wir schon die ersten Gebäude von San Pedro erkennen können. Ich gebe meinen Pass und das ausgefüllte Formular dem Beamten hinter einem kleinen Schalter und erhalte meinen Einreisestempel. Nun bin ich offiziell in Chile angekommen und stelle meine Uhr um, während ein zweiter Beamter meinen Koffer durch einen Scanner schiebt.

Freudestrahlend hievt Marco den Koffer wieder in seinen Wagen und wir fahren noch fünf Minuten bis zum Hotel in San Pedro. Nach mehreren Tagen in der bolivianischen Wüste ohne Dusche bin ich hocherfreut, hier einen vollkommen anderen Standard vorzufinden. Das kleine Hotel verfügt über angemessen große Zimmer mit eigener Toilette und Dusche mit kontinuierlichem Wasserstrahl. Es gibt sogar Steckdosen. Ich bin begeistert. Marco wartet in der Lobby, die wie ein Wohnzimmer eingerichtet ist, damit ich mir den bolivianischen Staub aus den Haaren waschen kann, bevor er mir die Stadt zeigt.

Da wir uns hier in San Pedro de Atacama auf nur etwa 2500 Höhenmetern befinden, ist es zumindest tagsüber angenehm warm und in der Sonne sogar richtiggehend heiß. Ich ziehe mir also eine luftigere Hose an und bin nach einer viertel Stunde wieder einsatzbereit. Marco führt mich durch die Stadt, die sehr übersichtlich ist. Es gibt eine Hauptstraße, in der sich Souvenirshops, Restaurants und Touranbieter in gleichförmigen Lehmhäusern aneinanderreihen. Von dieser Straße gehen einige Seitenstraßen ab, unter anderem zur Kirche, zum Museum, zum Busbahnhof, zu weiteren Hotels und Restaurants sowie schließlich zu den Wohngebieten am Rand der Siedlung. Wir schlendern in der sengenden Sonne umher, bis wir ein Restaurant erreichen, das Marco empfehlen kann. Beim Essen erfahre ich, dass mein Reisebegleiter seit ein paar Jahren hier in San Pedro lebt und seinen Lebensunterhalt als Touristenführer verdient. Er ist in der Nähe der Hauptstadt Santiago de Chile aufgewachsen und interessiert sich für das Reisen und die Welt. Da haben wir schon mal etwas gemeinsam. Zu seinem Bedauern hat er bisher nur die Nachbarländer Chiles besucht, denn Flüge sind sehr teuer. Aber das soll sich ändern und ich lade ihn gleich schon mal nach Deutschland ein, falls ihm eines Tages der Sinn danach stehen sollte. Offenbar ist sein Traumziel in Europa jedoch Dänemark. Er möchte aber auch gerne Länder besuchen, in denen Englisch gesprochen wird, damit er seine Sprachkenntnisse verbessern kann.

Für den Nachmittag hat Marco einen Ausflug zum Valle de la Luna geplant. Bald nach unserem verspäteten Mittagessen steigen wir also wieder in den Geländewagen. Ich habe meine Taschenlampe, feste Schuhe und eine Jacke dabei, wie mir geheißen. Das Valle de la Luna, das Mondtal, liegt nicht weit von der Siedlung entfernt. Nach einer halben Stunde Fahrt erreichen wir einen Parkplatz. Auf einem kleinen Hinweisschild ist „Cuevas del Sal Cañon“ zu lesen. Wegen dieser Höhle habe ich also meine Taschenlampe eingesteckt. Wir befinden uns nun inmitten der Salzkordillere, einer Gebirgskette, die zwischen der Andenkordillere und der Küstenkordillere steht und die ihrem Namen alle Ehre macht. Die Felsen hier bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus Salzkristallen und anderen Mineralien. Das sieht man ihnen an vielen Stellen auch an. Überall dort, wo die Staubschicht nicht zu dick ist, erkenne ich das charakteristische Schimmern von Salz. Manchmal habe ich den Eindruck, der Fels sei durchsichtig.

Wir gehen durch eine schmale Schlucht und kommen schließlich zu der Höhle. Ich muss mich an manchen Stellen ducken und ein wenig kriechen, aber für einen Menschen mit normalen Abmessungen ist es durchaus möglich, die Höhle zu durchqueren. Der Tipp mit der Taschenlampe war sehr hilfreich, denn im Dunkeln hätte ich mir sicher mehrfach den Kopf gestoßen. Marco geht voran und weist mich immer wieder auf Felsvorsprünge hin. Als wir am anderen Ende der Höhle wieder ins Tageslicht treten, erkenne ich, dass Marco gerade dabei ist, an einer steilen Felswand hinauf zu klettern. Bei näherer Betrachtung erkenne ich so etwas Ähnliches wie Stufen. Marco nickt mir aufmunternd zu und also beginne auch ich mit der Kletterpartie. Als ich oben angekommen bin, gesteht er: „Es gibt auch einen langweiligen Weg, da drüben. Aber so macht es mehr Spaß!“

Nun befinden wir uns oberhalb der Höhle, durch die wir gerade gekrochen sind. Die Landschaft ist einerseits eintönig, weil alles die Farbe von bräunlichem Sand hat. Wenn ich aber ein wenig genauer hinsehe, erkenne ich die Struktur der Salzkristalle in den Felswänden, unterschiedliche Felsformationen und zwischendurch sandige Flächen. Wir steigen über die Felsen und klettern dann an einer anderen Stelle wieder hinunter auf das Niveau, auf dem unser Wagen steht. Marco bedeutet mir, mich in einer Nische im Fels auf einen Stein zu setzen und still zu sein. Nach einer Weile fragt er: „Hörst du es?“ Ich konzentriere mich erneut und weiß dann, was er meint. Ich höre die Felsen, die leise knacken. In der mächtigen Felswand hinter mir arbeitet es. Marco erklärt mir, dass in der Salzkordillere immer viel Bewegung stattfindet. Am Tag werden die Felsen von der Sonne erhitzt und in der Nacht wird es ordentlich kalt. Allein schon durch die Temperaturschwankungen entstehen hier enorme Kräfte.

Ich will wissen, ob hier Tiere leben. Marco verneint das. „Es gibt kein Wasser, also auch keine Tiere.“ Das klingt logisch. Ich erfahre, dass hier meist im Februar der gesamte Regen des Jahres fällt. Die 30mm im Jahr sind quasi nichts. Trotzdem sind all die schönen Felsformationen und Cañons hier durch Erosion entstanden. Natürlich spielt die Erosion durch Wind auch eine Rolle. „Aber die Höhle wurde von Wasser geformt.“

Wir fahren weiter ins eigentliche Valle de la Luna. „Das alles hier nennen wir Valle de la Luna, weil die Landschaft so aussieht, als wäre man gar nicht auf der Erde. Ich war nie auf dem Mond. Aber den Namen finde ich trotzdem gut!“

Der nächste Stopp ist ein weiterer kleiner Parkplatz inmitten von Wüste und Felsen. Hier stehen die Tres Marias, die drei Marien, die natürlich erst so heißen, seit die christlichen Missionare Chile erobert haben. Es handelt sich um eine eigenartige Felsformation, in der man mit etwas Fantasie tatsächlich drei Frauengestalten erkennen kann. Eine von ihnen steht und hebt etwas in die Höhe, die zweite kniet und betet wahrscheinlich. „Die dritte ist leider kaputt“, sagt Marco mit einem Lächeln im Gesicht, „eigentlich sieht die dritte aus wie ein Frosch!“ Früher, also bevor Maria in Chile zum Superstar wurde, hießen die Figuren die Leibwächter. Damals war aber auch der dritte noch kein Frosch.

Dann zeigt Marco auf eine weitere Figur, für die man nur sehr wenig Fantasie braucht. Als er mit dem Finger darauf deutet und sagt: „Das ist Pac-Man“, muss ich ihm voll und ganz zustimmen. Der Fels zu unserer linken ist eindeutig das Abbild eines riesigen Pac-Man. Sogar das Auge sitzt an der richtigen Stelle. Faszinierend. Für ihn haben die christlichen Priester wohl keine Entsprechung in der Bibel gefunden.

Wir spazieren weiter und ich sehe das Amphitheater, das eigentlich eine große geschwungene Felswand ist, eine riesige Sanddüne, die irgendwie deplatziert wirkt, und alles in allem eine zauberhafte Landschaft, die für eine so trockene Wüste wirklich sehr abwechslungsreich ist. Mit dem Wagen fahren wir weiter zur Valle de la Muerte. Ich muss an das Death Valley in den USA denken. Das chilenische Death Valley ist etwas kleiner. Es gibt mehrere Erklärungsversuche zu dieser Namensgebung. Ein französischer Priester soll das Tal einst gesehen und es dann in Anlehnung an das Mondtal einfach Marstal getauft haben. Valle de la Marte klingt so ähnlich wie Valle de la Muerte, vor allem, wenn es ein Franzose ausspricht. Marco bezweifelt diese Theorie jedoch, denn dieser Priester hat jahrelang hier gelebt und selbst wenn sein Akzent so schlecht gewesen wäre, hätte sich sicher in den ganzen Jahren irgendwann das Missverständnis aufgeklärt. Da muss ich ihm recht geben.

Die zweite Theorie besagt, dass in diesem Tal irgendwann mal sehr viele Tiere verdurstet sind und dass es seither das Tal des Todes ist. Die dritte geht davon aus, dass in diesem Tal vor langer Zeit ein Friedhof gewesen ist. Ich stelle es mir schwierig vor, in dieser felsigen Erde etwas zu beerdigen, aber wer weiß. Marco mutmaßt, dass das Todestal seinen Namen einfach daher hat, dass es hier kein Leben gibt. Im Grunde weiß niemand mit Sicherheit, woher der Name kommt. Auf jeden Fall ist er sehr werbewirksam und eingängig. Wir machen unseren Spaziergang, bis die Sonne langsam hinter den Felsen verschwindet. Dann schiebt mich Marco sanft in Richtung Wagen. Den Sonnenuntergang wollen wir nämlich am Coyotefelsen bewundern.

Auf der Fahrt, die nur wenige Minuten dauert, frage ich, wie denn der Coyotefelsen zu seinem Namen gekommen ist. Nun lacht Marco. „Ja, das ist ein neuerer Name. Kennst du den Comic mit dem Roadrunner und dem Coyoten?“ Ich nicke verwirrt. „Dann wirst du gleich wissen, wieso der Felsen so heißt!“ Wir steigen aus und sehen sofort, dass wir an diesem wunderbaren Abend nicht die einzigen sind, die den Sonnenuntergang an dieser schönen Stelle sehen wollen. Auf dem Felsvorsprung, der tatsächlich wie für einen Comic gemacht scheint, tummeln sich mindestens 100 andere Touristen. Trotzdem schaffen wir es, einen guten Platz zu finden und auch ein Foto von mir auf einem der über den Abhang ragenden Felsen zu machen. Im Westen geht derweil malerisch die Sonne unter. Sie verschwindet hinter den Bergen der Salzkordillere und strahlt dabei die riesigen Vulkane der Anden an. Die Aussicht auf das steinige Tal und die Berge ist atemberaubend schön, trotz der vielen Touristen. Marco macht immer wieder das Geräusch, das der Roadrunner im Comic von sich gegeben hat. Deshalb will die romantische Sonnenuntergangsstimmung nicht so recht aufkommen. Aber ich bin ohnehin mehr fürs Lachen zu haben als für die Romantik.

Mit dem Einbruch der Nacht ist es kühl geworden. Als wir schließlich zurück in San Pedro de Atacama sind, bin ich froh, dass ich meine Jacke dabei habe. Heute ist Helloween, der letzte Tag im Oktober, und die Hauptstraße in San Pedro ist so voller Menschen, dass man bei jedem zweiten Schritt unweigerlich jemanden berührt. Der amerikanische Brauch, Süßigkeiten zu sammeln, ist hier offenbar sehr beliebt, denn unzählige kostümierte Kinder sind unterwegs. Ich sehe Skelette, viele Hexen, Spiderman, einige Masken aus dem Film Scream und Prinzessinnen. Sie betreten jeden der Souvenirläden und jeden Supermarkt, deren Besitzer natürlich auf die Überfälle vorbereitet sind. Ich kann mehrfach erleben, wie die Kinder meist in Gruppen in einen Laden herein marschieren und so laut wie möglich „Dulce“, also „Süßes“, schreien.

Wir entscheiden uns wegen des Geschreis und wegen der Kälte der Wüstennacht für einen Tisch im Innern eines kleinen Lokals. Marco bestellt etwas zu essen und Bier für uns. Er erklärt mir, dass es in Chile ein Gesetz gibt, das den Ausschank alkoholischer Getränke nur in Verbindung mit einer Mahlzeit erlaubt. „Deshalb haben alle Kneipen immer so kleine Gerichte und Snacks auf der Karte. Mindestens einer am Tisch muss was zu essen bestellen.“

Am nächsten Morgen wartet Marco schon in der Lobby auf mich. Er hält eine Tasse Kaffee in der Hand und schaut mir dann beim Frühstücken zu. Er berichtet davon, dass er auf dem Nachhauseweg einer etwa einen Meter großen Prinzessin begegnet ist, die sich wohl aufgrund von zu viel Dulce übergeben musste und bitterlich geweint hat. Er schenkt mir noch eine Tasse Cocatee nach und informiert mich darüber, dass wir heute die 4000er Marke durchbrechen werden und dass mir der Cocatee dabei helfen wird, die Höhenluft optimal zu verarbeiten. Dann berichtet er von unseren heutigen Zielen, die hauptsächlich aus Lagunen, Vulkanen und Natur im weitesten Sinne bestehen.

Wir fahren in Richtung Süden, wobei die Andenkordillere zu unserer Linken liegt. Marco kennt die meisten Vulkane dieser eindrucksvollen Bergkette mit Namen. Einige sind noch immer aktiv und bringen etwas Lava und vor allem Asche hervor. „Die Asche ist das größte Problem, weil sie sich überall verteilt und die Vegetation und das Trinkwasser beeinträchtigt“, erklärt Marco. „Wir haben hier aber meistens Glück, denn der Wind weht fast immer vom Pazifik her und treibt die ganze Asche nach Argentinien rüber.“

Nach etwa einer Stunde Fahrt erreichen wir die Laguna Chaxa. Ihr Name kommt aus der Sprache der Atacameños, der Ureinwohner dieser Gegend. Diese Sprache heißt Kunza und ist mittlerweile fast ausgestorben. Nur noch einige wenige ältere Menschen verstehen Kunza. Als die Spanier hier einfielen, verbaten sie den Menschen das Sprechen ihrer Sprache unter der Androhung, ihnen die Zunge herauszuschneiden. So lernten alle spanisch und das Kunza ist heute im Grunde nur noch in Ortsnamen präsent.

Die Laguna Chaxa liegt mitten im Salar de Atacama, der mit 3000 Quadratkilometern größten Salzpfanne in Chile. Die Lagune selbst ist eine Art Salzsee ohne Abfluss. Chaxa bedeutet Flamingo. Tatsächlich sehen wir schon nach etwa hundert Metern Fußweg einige Gruppen von Flamingos, die im Wasser nach Essbarem suchen. Der Boden besteht ausschließlich aus Salz, das hier etwas schmutziger ist als ich es in Bolivien in der Uyuni-Salzwüste gesehen habe. Es ist auch nicht so schön flach, sondern sieht eher aus wie ein frisch umgegrabener Acker. Nur eben in Weiß und ohne jede Chance, dass hier etwas wachsen wird. „Die Laguna Chaxa ist ein Naturschutzgebiet. Deshalb darfst du keine Steine mitnehmen. Aber kosten darfst du“, sagt Marco mit einem Grinsen und deutet auf das Salz.

Das Wasser der Lagune schimmert in kräftigen Blau- und Rottönen. Im Hintergrund sind die Berge zu erkennen und das allgegenwärtige Salz sorgt für einen schönen Kontrast. Eine Weile lang beobachten wir die Flamingos, die in kleinen Gruppen beisammen stehen und die Köpfe ins Wasser halten. „Da, schau! Sie tanzen!“ flüstert Marco, um die Tiere nicht zu verscheuchen, und deutet auf eine Gruppe der rosa Vögel, die sich im Gleichschritt bewegen, als folgten sie einer Choreografie. Sie laufen zunächst nach links, dann nach rechts und dann im Kreis, bevor sie sich wieder ihrer Futtersuche zuwenden. Der Tanz sieht lustig aus, weil die Tiere dabei Kopf und Körper auf einer gleichbleibenden Höhe halten. Sie bewegen nur die Beine und schweben wie georgische Balletttänzer übers Wasser. Marco sagt, dass der Tanz etwas mit der Paarung zu tun hat. Es gibt hier sowohl Andenflamingos als auch Chileflamingos und Jamesflamingos. Letztere sind am hübschesten und am rotesten.

Als ich mich endlich satt gesehen habe, steuert Marco ein kleines Gebäude an, welches zu der Lagune gehört. Von hier aus verlaufen auch die zwei Spazierwege in die Lagune hinein, die die Touristen nicht verlassen sollen. In dem eingeschossigen Bau gibt es Toiletten, einige Tafeln mit Erklärungen in englischer und spanischer Sprache und ein Aquarium, das mir erst auffällt, als Marco mich zielstrebig darauf zu schiebt. In dem trüben Wasser schwimmen winzige Tierchen, die man nur erkennt, wenn man sich der Scheibe bis auf wenige Zentimeter nähert. Sie sehen aus wie die Miniaturausgabe von Schrimps, sind fast durchsichtig und etwas blass. Von diesen etwa einen Millimeter großen Tierchen ernähren sich also die Flamingos. „Sieht lecker aus, nicht wahr?“ scherzt Marco. „Und diese Mini-Krebschen heißen Artemia. Sie enthalten Vitamine und den rötlichen Farbstoff, den die Flamingos benötigen, um ihr Gefieder so schön zu färben. Es sind eigenartige Krebse. Sie können sowohl Eier legen als auch lebendige Kinderkrebse bekommen. Und weil sie so winzig sind, müssen die Flamingos acht bis zehn Stunden am Tag damit verbringen, sie zu essen.“

Bei dem allgegenwärtigen Salz handelt es sich genauer gesagt um eine Gesteinsart, die Evaporit genannt wird. Es enthält sehr viele verschiedene Salze und Mineralien. Marco erklärt mir, dass sich im Salar de Atacama 40% der weltweit vermuteten Lithiumvorkommen befinden. „Das ist sehr gut, denn Chile kann das Lithium in alle Welt verkaufen. Man braucht es, um Batterien oder Akkus zu bauen und es wird schon seit Jahrhunderten von Psychiatern bei verschiedenen Geisteskrankheiten verschrieben. Lithium-Tabletten stellen die Leute ruhig oder helfen bei Depressionen.“ Marco lacht und deutet mit der geöffneten Hand auf die Umgebung um uns. „Du kannst es hier einatmen. Hier ist viel Lithium in der Luft. Deshalb sind die Leute auch so entspannt. Und keiner hat Depressionen. Nur deshalb!“ Ich lache mit ihm, aber als ich später im Internet recherchiere, stoße ich auf Studien, die belegen, dass in Regionen, in denen viel Lithium im Trinkwasser vorhanden ist, weniger Selbstmorde und Straftaten begangen werden. Sehr interessant.