Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Anlässlich des 75. Jahrestages der Schlacht um Stalingrad werden erstmalig private Dokumente eines der prominentesten Generäle präsentiert. Walther von Seydlitz war einer der hochrangigsten Befehlshaber in Stalingrad. Nicht erst im Kessel bewegten ihn jedoch Zweifel an der NS-Eroberungs- und Militärpolitik. Er wandte sich nachdrücklich gegen Hitlers Durchhaltebefehl und forderte den Ausbruch aus dem Kessel. In der Gefangenschaft kooperierte er mit der Roten Armee und deutschen Kommunisten, um Hitlers Terrorregime zu beseitigen und den bereits verlorenen Krieg rasch zu beenden. Das Reichsgericht verurteilte ihn dafür in Abwesenheit zum Tode. Nach 1945 beendete Seydlitz die Kooperation mit der Roten Armee und wurde daraufhin auch in der Sowjetunion als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und zu 25 Jahren Haft begnadigt. 1955 kehrte er schließlich in die Bundesrepublik zurück, wo er wegen seines "Verrats" gesellschaftlich geächtet war. Seine erstmals publizierten Feldpostbriefe und Gefangenenpostbriefe aus den Jahren 1939 bis 1955 geben einen einzigartigen Einblick in den Verlauf des Zweiten Weltkrieges, in einer Mischung von privater Überzeugung, eigenständiger Analyse und militärischer Einsicht. Sie zeugen von einem Verfasser mit gradlinigem Charakter, der sich trotz der allgegenwärtigen Propaganda einen selbstständigen Blick auf die politischen und militärischen Ereignisse bewahrt hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

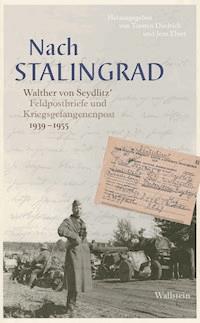

Nach Stalingrad

Walther von Seydlitz’ Feldpostbriefe und Kriegsgefangenenpost1939–1955

Herausgegeben von

Torsten Diedrich und Jens Ebert

im Auftrag des Zentrums für

Militärgeschichte und Sozialwissenschaften

der Bundeswehr

Inhalt

VorwortKommandeur ZMSBw

»Nun ist man wieder meilenweit voneinander getrennt«Jens Ebert

Feldpostbriefe 1939-1943

Kriegsgefangenenpost 1945-1955

Walther von Seydlitz-Kurzbach – der lange verkannte deutsche PatriotTorsten Diedrich

Dank

Abkürzungen

Register

Anmerkungen

Vorwort

Feldpostbriefe sind in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Quelle der interdisziplinären Geschichtsbetrachtung geworden. Sie schildern den Kriegsalltag, die Lebenswelt des Soldaten, sein Denken und Handeln, sein Leiden, seine Sehnsüchte, aber auch Entfremdung und Verrohung. Und dennoch sind sie oft losgelöst vom Frontleben, enthalten viel Persönliches, offenbaren Charaktereigenschaften und spiegeln familiäre Verhältnisse sowie gesellschaftliche Stellung. Mit ihren Selbstdarstellungen von Männlichkeit und gewünschten Eigenschaften aber auch in ihren Selbstzweifel, ihrer Machtlosigkeit sind sie Ego-Dokumente im klassischen Sinne.

Im Zweiten Weltkrieg wurden fast 40 Milliarden Feldpostsendungen transportiert, nur einige hunderttausend Briefe sind in Archiven zugänglich. Bisher konnten vor allem Feldpostbriefe einfacher Soldaten und mittlerer Offizierdienstgrade veröffentlicht werden. Eine Ausnahme bildet die Publikation der Tagebücher und Briefe des Generals Gotthard Heinrici. Sie bot erstmals einen vielbeachteten Einblick in das private Denken eines Angehörigen der Wehrmachtsführung im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.

Im Nachlass der Familie des Generals der Artillerie, Walther von Seydlitz-Kurzbach, befinden sich über 250 Feldpostbriefe und Kriegsgefangenenpost. Ihre Veröffentlichung wurde dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften dankenswerter Weise gestattet. Die ausgewählten Briefe vermitteln ein aussagestarkes Bild des Krieges bis 1943 und geben Einblick in den Wandlungsprozess des Wehrmachtsgenerals hin zum Gegner des NS-Regimes. Seydlitz-Kurzbach, Spross eines namhaften Adelsgeschlechts, wurde als Kommandeur der 12. Infanteriedivision im Frankreichfeldzug, im Krieg gegen die Sowjetunion und als »Held von Demjansk« in Wehrmacht und Öffentlichkeit bekannt. Als Kommandierender General des LI. Armeekorps waren seine Truppen an den Kämpfen um Stalingrad beteiligt.

Walther von Seydlitz-Kurzbach kam aus einer Soldatenfamilie, in der Treue, Ehrgefühl, aber auch Verantwortungsbewusstsein große Bedeutung hatten. Obgleich Seydlitz als Offizier im Kaiserreich auf Treue und Gehorsam erzogen worden war und in diesem Sinne in beiden Weltkriegen diente, opponierte er dort, wo ihn sein Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Soldaten oder sein Gewissen dazu veranlasste. Das Erleben im Kessel von Stalingrad führte zur geistigen Umkehr und zum radikalen Bruch mit dem NS-Regime. Konsequent entschied er sich, aus der sowjetischen Gefangenschaft heraus gegen Adolf Hitler und den Krieg aufzutreten, als er erkannte, dass das »Dritte Reich« den Krieg nicht gewinnen konnte und dass dem deutschen Volk und seinem Heimatland ein noch größeres Unheil als 1918 /19 drohte. Er tat das auf die Gefahr hin, durch die sowjetische Propaganda missbraucht zu werden und in Deutschland unabsehbare Folgen für sich und seine Familie heraufzubeschwören.

Walther von Seydlitz-Kurzbach wurde 1943 Mitbegründer des dem kommunistisch dominierten Nationalkomitee »Freies Deutschland« angeschlossenen Bundes Deutscher Offiziere (BDO) und war dessen Präsident. Er gab dem Bund eine deutliche nationale Ausrichtung. Hier kämpften einfache kriegsgefangene Soldaten an der Seite von Offizieren und Generälen dafür, dass das deutsche Volk oder das Militär Adolf Hitler und sein Regime beseitigen, den Krieg beenden und einen friedlichen Staat aufbauen würden. Klare politische Vorstellungen aber hatte der »Nur-Soldat« Seydlitz nicht. Als seine Ziele mit der totalen Niederlage und der Besetzung Deutschlands scheiterten und er sich als Handlanger sowjetischer Interessen erkannte, stellte er die Zusammenarbeit mit der UdSSR ein. Walther von Seydlitz ging als der Mann in die Geschichte ein, der von beiden totalitären Regimen – dem NS-Staat und der Sowjetunion – zum Tode verurteilt wurde.

Seydlitz’ Briefe lassen viel von seiner soldatischen Mentalität, seinen Ehrbegriffen und seinen Handlungsmotiven erkennen. Sie zeigen seine sich verändernde Weltsicht, legen seine Stärken und Schwächen offen. Sie sind damit ein wertvolles Zeugnis des Denkens und Fühlens eines Mannes der Wehrmachtsführung, der sich zum Gegner Hitlers entwickelte.

Ich danke seiner Tochter Ingrid von Seydlitz-Kurzbach und seinem Enkel, Wolfgang von Dallwitz, dass sie dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr den Nachlass zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Mein Dank gilt auch den beiden Autoren, Dr. Jens Ebert und Dr. Torsten Diedrich, die die Briefe transkribiert und eingeordnet haben, sowie allen fleißigen Händen im ZMSBw und im Wallstein Verlag für ihre Arbeit bei der Herausgabe des Buches.

Potsdam, den 7. November 2017

Dr. Jörg Hillmann

Kapitän zur See und Kommandeur des

Zentrums für Militärgeschichte und

Sozialwissenschaften der Bundeswehr

»Nun ist man wieder meilenweit von einander getrennt«

Als der Publizist Erich Kuby 1963, 20 Jahre nach dem Ende der Schlacht um Stalingrad, den historischen Ort besuchte, der mittlerweile Wolgograd hieß, befand er enttäuscht: »Keine Spur mehr von der 6. Armee.« Dies hatte in den Jahrzehnten davor Räume für Spekulationen und Legendenbildungen eröffnet. Ganz allmählich und verstärkt seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden dann lange Zeit vergessene und verschüttete Dokumente sowie neue Informationen der Öffentlichkeit präsentiert, die das Bild der Schlacht präzisierten, erweiterten und realistischere Einblicke ermöglichten. Die Absicht, die Ereignisse auch zu demythologisieren, gelang jedoch nur teilweise. Legenden sind hartnäckig.

Heute nun gibt es vielfältige Spuren von der 6. Armee. Unter den lange Zeit unbekannten Dokumenten war vielfach eine besondere Quelle, die etwas leistete, was die vordem favorisierten Materialien wie Lageskizzen, Aufmarschpläne, Heeresbefehle, Kompanietagebücher, militärtheoretische Erörterungen u. ä. nur bedingt konnten. Eine Quelle, die die Alltagsgeschichte des Krieges vermittelte, die individuelle Reflexion historischer Entscheidungen, das eigentliche »Leben« im Krieg, das nur allzu oft ein Sterben war. Es waren Feldpostbriefe, die in den letzten Jahrzehnten aus den unterschiedlichsten Beweggründen immer mehr an Gewicht gewonnen und ein immer größeres Interesse bei breiten Schichten der Bevölkerung gefunden haben. Aus den heutigen Darstellungen von Kriegen sind sie nicht mehr wegzudenken. Auch aus der Zeit der Schlacht um Stalingrad tauchten in den letzten Jahrzehnten immer wieder mehr oder weniger spektakuläre Feldpostbriefe auf und fanden ihren Weg in die verschiedensten Publikationen und Medien. Die Verfasser waren in der Regel einer breiteren Öffentlichkeit nicht oder eher wenig bekannt. Wissenschaftlern und Publizisten wurden zudem größere Feldpostsammlungen zugänglich, wie z. B. in Stuttgart in der Bibliothek für Zeitgeschichte oder in Berlin im Museum für Kommunikation.

Trotzdem sind die in diesem Band versammelten Schreiben etwas Besonderes. Bislang waren es eher Briefe von Soldaten und Offizieren der mittleren Wehrmachtsebene, die der Öffentlichkeit zugänglich waren. Erstmals liegt nun aus Stalingrad die Edition von Feldpostbriefen und Kriegsgefangenenpost eines Generals, eines prominenten dazu, vor. Er war neben Friedrich Paulus der wohl bekannteste General der 6. Armee. Man kann die Sichtweisen Walther von Seydlitz’ nun einbeziehen in das Mosaik der überlieferten Texte. Die Briefe, die er während der Schlacht um Stalingrad schrieb, sind im vorliegenden Band Teil der gesamten Korrespondenz während seiner Teilnahme am Zweiten Weltkrieg (1939-1943). Ergänzt werden sie durch Postkarten aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft. In Briefeditionen zum Zweiten Weltkrieg wurde und wird die Kriegsgefangenschaft zumeist ausgespart. Sie ist jedoch integraler Bestandteil des Krieges – ohne Krieg keine Kriegsgefangenschaft – und verdeutlicht die Auswirkungen der militärischen und politischen Ereignisse bis in die Mitte der 1950er Jahre.

Dass all dies so spät geschieht, 75 Jahre nach dem Ende der Stalingrader Schlacht und 73 Jahre nach Kriegsende, hat mit der Biographie Walther von Seydlitz’ zu tun. Seine Erlebnisse in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, in die er 1955 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte, hätten negativer nicht sein können. Sein geliebtes Verden empfing den Heimkehrer mit einem großen Plakat am Bahnhof. Auf ihm ein ebenso dummer wie eindeutiger Spruch: »Verräter, go home«. Adolf Hitler »verraten« zu haben, d. h. sich in der Gefangenschaft offen gegen dessen maßlose Verbrechen positioniert, zu seinem Sturz aufgerufen und dazu ein zeitweises Bündnis mit Kommunisten geschlossen zu haben, galt den Westdeutschen noch Jahrzehnte nach dem Krieg als ehrabschneidend. Bereits während seiner Zeit als Kriegsgefangener hatte es in Westdeutschland Verleumdungen und verzerrte Presseberichte über ihn gegeben. Dies war Seydlitz sogar in den sowjetischen Lagern bekannt geworden und er versuchte, sich darauf einzustellen, auch wenn er weitsichtig genug war, dies alles nicht als temporäre Erscheinung abzutun:

Zu all’ dem Elend noch so viel Lüge u. Verleumdung! Wie tief sind wir nur gesunken! Armes Vaterland! – Ja, mein armes Haschli, bei alledem bekümmert mich nur eines, daß ich der Grund für all’ Deine Not, Deine Sorgen u. Dein Ungemach! Du hast nur zu recht, man muß sich gegen all’ diese Verleumdungen ein ganz dickes Fell anschaffen! In dieser Hinsicht haben wir hier schon manches gelernt. Aber das wird auch in diesem so vielfach gespaltenen u. zerrissenen Deutschland noch lange Jahre so bleiben.[1]

Walther von Seydlitz und mit ihm auch seine Familie waren in den 1950er und 1960er Jahren Geächtete. Das Ehepaar verließ schließlich das geliebte Verden und siedelte nach Bremen um. Die Töchter gingen in andere Großstädte oder ins Ausland. Der General bemühte sich, in seinen Memoiren »Stalingrad – Konflikt und Konsequenz« seine Beweggründe zu erläutern. Er verfügte auf Wunsch seiner Ehefrau, dass diese Erinnerungen erst nach seinem Tode zu veröffentlichen seien. 1977 erschienen sie auf dem Buchmarkt, fanden großes Interesse, änderten an seinem Stigma indes wenig. Die Familie wünschte nach diesen Erfahrungen keinerlei Veröffentlichungen mehr.

Die Briefe sind weit mehr als nur ein weiterer Band von Feldpost. Sie zeichnen die Biographie eines gradlinigen Mannes nach, der – nicht frei von Fehlern und Irrtümern – seinen Weg auf der Basis eines preußischen, familiär begründeten Ethos zu gehen bemüht war. Es ist mehr als die Koketterie mit einer langen Ahnenreihe, die bis in die Zeiten Friedrich II. zurückgeht. Es ist der subjektive Versuch, auch im Krieg nach gewissen Normen und Regeln zu handeln, der Walther von Seydlitz von vielen NS-freundlichen Wehrmachtsgeneralen unterscheidet. Die legendäre Geschichte des Urahns war ihm mehr als eine Anekdote: Friedrich Wilhelm Freiherr von Seydlitz-Kurzbach (1721-1773) missachtete in der Schlacht bei Zorndorf die wörtliche Ausführung des Befehls seines Königs, da er nach selbstständiger Prüfung zu dem Schluss kam, dass diese der dahinterstehenden Absicht nicht gerecht wurde – und verhinderte damit eine Niederlage. Ebenso wichtig war dem Wehrmachtsgeneral, dass ein anderer Seydlitz, Major Florian von Seydlitz, der als Adjutant von Generalleutnant Johann David von Yorck an den Verhandlungen zur Konvention von Tauroggen (1812) beteiligt war, die den preußischen König Friedrich Wilhelm III. zu einer Änderung seiner Loyalität gegenüber Napoleon zwang und in die Befreiungskriege mündete.

Die Art und Weise der Kriegsführung Walther von Seydlitz’ ab 1939 leitete sich also aus einer mehr als 200 Jahre alten Traditionslinie ab, in der zahlreiche Vorfahren als höhere Offiziere oder Generäle dienten. Diese Tradition einer militärischen Karriere war sicher nicht immer ganz freiwillig. Auch nicht bei Walther von Seydlitz. Er wollte eigentlich Architektur studieren, doch ein solches Studium war zu kostspielig, zumal für eine Familie mit sieben Kindern.

Da will ich doch gleich noch ein paar Zeilen schreiben

Im Ersten Weltkrieg war die Postbeförderung häufiger Gegenstand von Kritik und Beschwerden. Unfreiwillig und unvorbereitet aus ihren zivilen Leben gerissen, waren viele Soldaten frustriert, dass die einzige Verbindungslinie in die Heimat, zu den Lieben nicht hinreichend funktionierte. Das Gefühl des Abgeschnittenseins demotivierte die Soldaten. Mangelnde Kommunikation führte zu privaten und auch psychischen Problemen.

Seit den 20er Jahren hatte die Massenkommunikation dank der stürmischen technologischen Entwicklungen stark zugenommen. Im Rahmen der gleich nach der Machtergreifung begonnenen Kriegsvorbereitungen hatten die NS- und die Wehrmachtsführung die Notwendigkeit einer zuverlässigen Postbeförderung im Kriege frühzeitig erkannt, ebenso deren erhebliche Bedeutung für die psychologische Stabilisierung der Frontsoldaten. Das Feldpostwesen war daher nicht unvorbereitet in den Zweiten Weltkrieg gegangen. Ein halbes Jahr nach der Machtübertragung an die NSDAP gab es erste »Richtlinien der Deutschen Reichspost für die Vorbereitung der Reichsverteidigungsmaßnahmen«, die 1935 durch »Regelungen für den Mobilmachungsfall« erweitert wurden. Die spätere zumeist erstaunliche Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Feldpost war Resultat jahrelanger Vorbereitungen und Planungen. Man hatte aus den Fehlern des Ersten Weltkrieges gelernt. Bereits in Friedenszeiten wurde die Briefverteilung vom Militär und der Reichspost geprobt, erstmalig 1936 bei einer 14tägigen Übung der 10. Infanterie-Division in der Oberpfalz. Umfangreicher und flächendeckender geschah das dann bei den Herbstmanövern in Mecklenburg und Pommern im September 1937. Es wurden vierstellige Feldpostnummern ausgegeben, die es bereits am Ende des Ersten Weltkrieges gegeben hatte. Bei den an der Annexion Österreichs und des Sudetenlandes teilnehmenden Wehrmachtseinheiten konnte dann die Effektivität der Verteilung von Feldpostbriefen unter realen Bedingungen kontrolliert werden. Die Feldpostnummern waren nun fünfstellig. Dies blieb so bis zum Ende des Krieges. Bereits vor dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 war die Verteilung von Feldpostnummern an alle Einheiten der Wehrmacht abgeschlossen. Die Organisation der Feldpost bewährte sich so vorbereitet später auch unter z. T. schwierigen Verhältnissen. Allerdings war nicht die gesamte Praxis im Kriege planbar. Das Feldpostwesen musste sich immer wieder neuen Problemen gewachsen zeigen. Um nach dem Überfall auf die Sowjetunion den Transport insbesondere angesichts der großen Entfernungen auf dem östlichen Kriegsschauplatz zu beschleunigen, wurden ab 1941 viele Briefe per Luftpost befördert. Auch eingekesselte Truppenteile, wie z. B. die 6. Armee bei Stalingrad, wurden aus der Luft versorgt, solange es sich machen ließ. Für die Luftpostversorgung im Osten wurde eigens ein Flughafen bei Brest-Litowsk an der Bahnstrecke nach Berlin eingerichtet.

Die Verwendung von Feldpostnummern erwies sich als so effizient, dass nach ihrem Vorbild ab 1941 in Deutschland Postleitzahlen für Pakete und ab 1944 für die Briefpost eingeführt wurden.

Unter Leitung des Heeresfeldpostmeisters Karl Ziegler sorgten Mitarbeiter in ca. 400 Feldpostämtern, deren Anzahl von 7000 bei Ausbruch des Krieges rasch auf 12.000 aufgestockt wurde, für die Briefverteilung. Alle privaten Feldpostsendungen wie Postkarten und Briefe bis 250 g (ab Oktober 1940 100 g, ab Dezember 1941 nur noch 50 g), Zeitungen, Päckchen (100-200 g) und Luftfeldpost wurden gebührenfrei befördert. Jeder Soldat erhielt auf Wunsch pro Woche zudem zwei Feldpostkarten kostenlos. Diese Bestimmungen änderten sich im Verlaufe des Krieges und wurden mehrfach den Erfordernissen und Möglichkeiten angepasst.

Insgesamt wurden nach heutigen Schätzungen im Zweiten Weltkrieg ca. 40 Mrd. Briefsendungen verschickt, davon ungefähr ein Viertel von der Front in die Heimat. Niemals zuvor oder danach spielte die postalische Korrespondenz eine solch bedeutende Rolle für die Kommunikation innerhalb einer Gesellschaft. Über das Ausmaß des Postverkehrs aus der Kriegsgefangenschaft gibt es bis heute keine verlässlichen Zahlen. Auch über deren Organisation, insbesondere in der Sowjetunion, ist wenig bekannt.

Am Anfang des Krieges beklagte sich Seydlitz mehrfach über die schlechte bzw. ausbleibende Zustellung der Post. »Feldpost funktioniert immer noch nicht!« Dies unterschied ihn interessanterweise von der Masse der Wehrmachtsangehörigen. Das mag daran liegen, dass er als Kommandierender General von den akribischen Vorbereitungen der Feldpostverteilung bereits in Friedenszeiten wusste und die Realität am beabsichtigten Funktionieren maß. Der Großteil der Soldaten hingegen war einfach froh, dass er überhaupt Post bekam, und eher überrascht, dass ihn die Briefe aus der Heimat auf den unübersichtlichen Frontabschnitten fanden.

Nach Anfangsschwierigkeiten lief die Korrespondenz der Familie Seydlitz dann recht gut: »Gestern Dein Brief vom 21.ten, so habe ich fast jeden Tag meinen Brief, was mich natürlich hoch erfreut. Ich bedauere nur, daß es Euch nicht auch so geht, obwohl ich (fast) täglich schreibe.«[2]

Im Kessel von Stalingrad wurde die Postversorgung immer unzuverlässiger, obwohl man trotz begrenzter Transportkapazität bei der Luftversorgung regelmäßig versuchte, Post ein- und auszufliegen, was am Anfang nur unzureichend gelang. Am 12. Dezember 1942 hatte das Warten ein Ende. Seydlitz war erleichtert: »Heute endlich die erste Post nach 3 Wochen.«

Sprache und Stil

Die Briefe sind in Kurrentschrift, auch deutsche Schreibschrift genannt, verfasst. Diese war in jener Zeit die allgemeine Verkehrsschrift im gesamten deutschen Sprachraum. Erst 1911 wurde die vereinfachte Sütterlin-Schrift eingeführt. Seydlitz hatte da die Schule bereits verlassen. Seine Handschrift ist sehr individuell ausgeschrieben, was die Transkription zuweilen schwierig macht. Bei vielen Familien- und Ortsnamen verwendete er ebenfalls individuell geprägte, lateinische Buchstaben.

Sein Vater, Alexander von Seydlitz-Kurzbach (1847-1935), war ebenfalls General. Wie beim Militär üblich, wurde er häufig in andere Garnisonsstädte der verschiedensten preußischen Provinzen versetzt. Für den jungen Walther hieß das, häufig die Schule wechseln und sich immer wieder auf neue Lehrer und deren Methoden einstellen zu müssen. Bis zum Abitur 1908 besuchte er fünf oder sechs verschiedene Schulen. Eine systematische, fundierte und lückenlose Bildung war so schwerlich zu erlangen. Zwar gab es bereits seit den preußischen Reformen am Anfang des 19. Jahrhunderts Lehrpläne, doch diese waren nur teilweise verbindlich. Über deren Inhalte und reale Umsetzung in den verschiedenen Regionen ist wenig bekannt. Trotz aller dieser Widrigkeiten legte Walther von Seydlitz das Abitur problemlos ab. Als zukünftiger Offizier, zumal aus dem Adel stammend, hätte es für ihn in Preußen auch die leichtere Variante einer »Primarreife« gegeben, ein vereinfachter Schulabschluss, der »alles andere als rigoros definiert wurde«.[3]

Was für das Regularium des Schulsystems im Allgemeinen zutrifft, kann man auch über das der deutschen Sprache im Besonderen sagen: Sie waren uneinheitlich. Erst auf der Orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin – Seydlitz war in der siebten Klasse – wurde eine gemeinsame deutsche Orthographie aller deutschsprachigen Staaten festgelegt, die zu großen Teilen auf der preußischen Schulorthographie beruhte, aber darüber hinaus auch Vorschläge der Orthographischen Konferenz von 1876 übernahm, die von Preußen noch nicht übernommen worden waren. Ein Jahr später wurden sie in amtliche Regelungen umgesetzt. Unklar ist, wann diese die einzelnen Schulen wirklich erreichten und Eingang in den Unterricht fanden. Hier ist mit einer längeren Übergangszeit zu rechnen. Manches an der Orthographie der Feldpostbriefe, das dem heutigen Leser unkorrekt erscheint, war damals noch anders oder auch gar nicht geregelt. Bei vielen Schreibern ist in jener Zeit eine Normenunsicherheit spürbar, besonders bei der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung. So auch bei Seydlitz. Paket wurde, wie von ihm, im 19. Jahrhundert noch mit ck geschrieben, wie es noch heute im engl. »package« ersichtlich ist. Andere unkorrekte Wörter mögen aus Analogien zu älteren Sprachvarianten im Französischen stammen. Einiges ist aber auch orthographisch einfach falsch, wie »giebt«, wo bei ihm eventuell etymologisch Verwandtes wie »ergiebig« im Hintergrund steht.

Zahlreiche Dokumente von Soldaten und unteren Dienstgraden zeugen davon, wie schwierig es oftmals war, in den Pausen der Kampfhandlungen oder auch in den primitiven Unterkünften der Etappe, Briefe zu schreiben. Nicht immer waren ausreichend Papier und Schreibutensilien vorhanden. Es fehlte an Unterlagen beim Schreiben und an Ruhe, um sich zu konzentrieren. Manche Mitteilungen wurden mit knurrendem Magen verfasst oder mit vor Kälte steifen Fingern, in heißen Gegenden mit hungrigen Stechmücken, von Verletzungen ganz zu schweigen. Die Widrigkeiten, unter denen die Lebenszeichen, Überlebenszeichen, oft geschrieben wurden, zeigten sich nicht nur in einer oft kaum lesbaren Handschrift. Auch der Inhalt wurde beeinträchtigt. Mitteilungen wurden nicht zu Ende ausgeführt, Sätze abgebrochen, grammatische Strukturen falsch verwendet. Unterzuckerung durch mangelhafte Ernährung und Übermüdung behinderte die Soldaten das, was sie mitteilen wollten, stringent und rational zu verfolgen. Das Geschriebene spiegelt das Aufsteigen nicht durchgearbeiteter Gedanken wider. Oder in Anlehnung an Heinrich von Kleist: Die Gedanken verfertigen sich erst allmählich beim Schreiben.[4] Dies wird auch daran deutlich, dass eher banale Informationen unvermittelt neben bedeutsamen Erzählungen stehen, auch bei Seydlitz bspw. am 5. Juni 1941:

Der Verlust der Bismarck sehr bedenklich, aber ohne Verluste u. Opfer sind ja auch keine Erfolge! Und die Vernichtung der Hood vorher war doch schon eine Sache.

Denk doch auch nochmal daran meine beiden Kleiderschränke ordentlich mit Mottenkram zu bearbeiten!

Da die Soldaten an der Front auch Alkohol bekamen, ist nicht immer klar, ob schlechte Handschrift und unausgegorene Texte nicht auch daher rühren. Bei Seydlitz ist davon eher nicht auszugehen. Er war bedingt durch Charakter und Position diesbezüglich eher kontrolliert.

Der General verfasste seine Schreiben unter vergleichsweise komfortablen Verhältnissen. Doch auch bei ihm muss stets mitbedacht werden, dass er übermüdet, überarbeitet oder mit zahllosen anderen Problemen beschäftigt war, wenn er fast täglich seine zahlreichen Briefe, nicht nur an die Familie schrieb. Auch die Gefahren signalisierenden, oftmals lauten Geräusche an der Front, Explosionen und Schüsse, beeinträchtigten Stil und Inhalt der Mitteilungen. Den Briefschreibern war all dies in der Regel nicht bewusst. Nur selten, wie beim mühsamen Vormarsch in den ersten Tagen nach dem Überfall auf die Sowjetunion, reflektierte Seydlitz derartige Probleme: »Gestern habe ich völlig übermüdet Nr. 2 geschrieben, es wird also ein ziemlicher Blödsinn drinstehen! Diese Zeiten in einer Kampfpause von 1-2 Stunden. Es geht weiter vorwärts. Weiter verlustreiche Kämpfe.«

Zensur und Selbstzensur

Am 12. März 1940 bekamen die Feldpostprüfstellen die Anweisung, stichprobenartig mit der offenen Zensur der deutschen Feldpost zu beginnen. Ihre Arbeit diente der Sicherung militärischer Nachrichten und der Kontrolle der Stimmung innerhalb der Truppe. Zensiert wurden Äußerungen, die der militärischen Geheimhaltung unterlagen oder regimekritisch waren. Auf die Soldaten hatte die Briefzensur anfänglich eine abschreckende Wirkung und der Inhalt der Briefe entsprach im Wesentlichen den Vorschriften. Das änderte sich im weiteren Kriegsverlauf. Viele Soldaten kritisierten die Zensur oder wiesen auf den Zwang zur Selbstzensur hin. Einige erfanden Umgehungsstrategien, um der Heimat ein genaueres Bild ihrer Erfahrungen zu übermitteln. Bei der Frage der Zensur darf nicht vergessen werden, dass das allgemeine Briefgeheimnis im »Dritten Reich« bereits nach dem Reichstagsbrand offiziell aufgehoben worden war. Postüberwachung und Zensur waren also keine neuen Erfahrungen mit Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die Zensurbehörden wollten zwar unerwünschte Informationen unterdrücken, doch durften sie nicht allzu deutlich in Erscheinung treten. Zum einen, da sie die Feldpost als Stimmungsbarometer nutzen wollten, zum anderen, da man die für die psychische Stabilität der Soldaten so wichtige Brücke zur Familie nicht beschädigen durfte.

Bei der Lektüre der Briefe muss mitbedacht werden, dass sich die Verfasser auch einer gewissen Selbstzensur unterwarfen. Man wollte mit den Berichten von der Front die Angehörigen in der Heimat nicht allzu sehr beunruhigen. Die Selbstkontrolle ist aber auch nicht überzubewerten und nur ein Grund für das Verschweigen oder Umdeuten von Erlebtem. Vieles wurde bewusst, aber noch mehr unbewusst verdrängt. Manches wollten sich die Soldaten selbst nicht klarmachen und scheuten deshalb, es aufzuschreiben. Vieles steht zwischen den Zeilen. Auch Formen der Selbstinszenierung spielten hinein, was allerdings kein Spezifikum des Schreibens im Krieg ist. Immer wieder brachen in kritischen Situationen in den Briefen die Strapazen und Qualen des Krieges durch, bisweilen wurden auch seine Grausamkeiten zumindest angedeutet. Mit Verschlechterung der Lage werden auch verbotene militärische Einzelheiten immer häufiger preisgegeben.

Kein Wehrmachtsgeneral besaß so etwas wie Privilegien hinsichtlich der Überwachung im NS-Staat. Eher im Gegenteil. Hitler misstraute vielen seiner Generale zutiefst, was sich in häufigen Konflikten, Entlassungen und Versetzungen äußerte.

Die Briefe des Generals an seine Frau waren zwar stets vorsichtig und überlegt formuliert, oft aber auch erstaunlich offen. Er teilte wichtige militärische und politische Informationen mit ihr. Seine Sorge, die Post werde überwacht, schien nicht sehr groß gewesen zu sein. Einige militärstrategische Überlegungen formulierte er in Metaphern, wenn er bspw. eine mögliche Invasion Großbritanniens anspricht: »Meine Schwimmübungen haben noch nicht begonnen.«[5]

Ab 1941, die Zeit der schnellen Siege war vorbei, häuften sich allerdings Formulierungen wie »Alles weitere nur mündlich möglich«. Diese standen zumeist in Briefen, die über die normale Feldpost gingen. Als Kommandierender General hatte Seydlitz viele Vertraute, die dienstlich in die Heimat reisten. Diesen gab er Briefe mit, in denen er offener schrieb. Dies ist anhand der Briefumschläge bzw. der Poststempel feststellbar. »Morgen früh fährt mein Ia nach Deutschland auf Urlaub u. der nimmt meinen gestrigen Brief mit.«[6]

Wenige Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion wurden die Umschreibungen wieder häufiger, wenn er z. B. berichtete, die nächsten Pakete könnten höchstens Kaviar enthalten. So wie viele andere Wehrmachtsangehörige in ihren Briefen auch, nahm er Bezug auf frühere, vorausahnend mitgeteilte Hinweise:

Ich kann ja leider nicht schreiben, wo wir sind u. auch die normale Post darf ich nicht benutzen. Es sind wieder allerhand Verstöße vorgekommen die streng geahndet werden. […] Vorläufig denke an den Ort, den ich Dir damals mal nannte. Und dann sieh Dir die Karte an u. kombiniere.[7]

Im Stalingrader Kessel schließlich verschärften sich alle Probleme, auch die angenommene Überwachungssituation, wie Seydlitz’ Worte gleich in seinem ersten Brief nach der Kesselschließung am 24. November 1941 vermuten lassen: »Wo die Schuld für diese Lage hier liegt, könnte ich Dir nur mündlich sagen u. muß daher darüber schweigen.« Und am 16. Dezember 1942: »Wie es uns hier sonst geht u. wie es hier drinnen aussieht kann u. darf ich nicht schreiben, u. das ist auch vielleicht besser so. Das kann ich Dir alles nur erzählen mal später.«

Allgemein jedoch scheint die Angst vor der Feldpostzensur im Verlaufe der Einkesselung abzunehmen, nicht zuletzt da die Zensurbehörden zumeist ausgesprochen subtil arbeiteten und es vermieden, sehr offen in Erscheinung zu treten. So handhabte die »Feldpostprüfstelle beim Pz.-Armeeoberkommando 4« die Kontrollen »sehr großzügig«:

Stellen zersetzenden oder die Heimat stark beunruhigenden Inhalts werden daher lediglich mit Tinte, Blei und Tintenstift oder Gummi (je nach Schreibart) unleserlich gemacht, und zwar derart unauffällig, daß die Streichung vom Briefschreiber selbst herrühren könnte.[8]

Trotz gewisser Einflüsse von Zensur und Selbstzensur kann man dem in den Briefen Vermittelten also einen hohen subjektiven Wahrheitswert zugestehen:

Wenn jemand systemkonform schrieb, kann man aus heutiger Sicht davon ausgehen, dass dies der Haltung des Schreibers entsprach, denn niemand konnte ihn dazu zwingen, entsprechende Offenbarungen in der privaten Kommunikation zu tätigen. Wenn sich jemand gegen das System äußerte, kann man diese Aussagen auch ernst nehmen, denn er übte Kritik angesichts der Gefahr erwischt zu werden. […] Der Inhalt wie auch das, was nicht geschrieben wird, sind eher dominiert vom kommunikativen Bezug zum Adressaten.[9]

Denn das, was man der eigenen Mutter, den Eltern, der Ehefrau oder Freundin schrieb, war oft etwas anderes als das, was man etwa Freunden, Kameraden oder Geschwistern anvertraute – und umgekehrt.

Fortführung des Familienlebens mit anderen Mitteln

Anders als die Masse der Wehrmachtsangehörigen war der Berufsoffizier darauf vorbereitet, längere Zeit mit der Familie nur noch postalisch oder manchmal telefonisch kommunizieren zu können. Dies war schon in Friedenszeiten bei Manövern, zeitweisen Versetzungen oder Kommandierungen der Fall.

Das Verhältnis der Eheleute Seydlitz erscheint in ihrer Korrespondenz sehr gleichberechtigt. Dies war in jener Zeit durchaus ungewöhnlich. In zahlreichen anderen Briefwechseln höherer Offiziere mit ihren Ehefrauen fehlten Verständigungen über wichtige Fragen des Krieges. Der Briefwechsel beschränkte sich allzu häufig lediglich auf häusliche und familiäre Fragen. Das hierarchische oder gar Abhängigkeitsverhältnis der Ehepartner aus Friedenszeiten wurde auch im Kriege weitergeführt, selbst wenn sich in der Heimat oftmals dramatische Veränderungen vollzogen und Frauen viele männliche Positionen besetzt hatten. In der Feldpost der Weltkriege sind weitgehend gleichberechtigte Verhältnisse ansonsten zumeist nur für linksorientierte, sozialdemokratische oder kommunistische Familien festzustellen. Wegen der gelebten Gleichberechtigung war Seydlitz auch in der Kriegsgefangenschaft nicht so besorgt wie viele seiner Kameraden. Es war durchaus erstaunlich für jene Zeit, zumal für einen General, wenn er am 22. November 1946 schrieb: »Alle Männer hier besorgt, daß Frauen zu Hause jetzt so selbständig, da so später nicht mehr zu ›bändigen‹. Ich sage, lieber zu selbständig als umgekehrt! Endlich volle Emanzipation!!«

Solche Aussagen finden sich ansonsten nur bei Wehrmachtsangehörigen, die in den Kriegsgefangenenlagern an den sogenannten Antifa-Schulungen teilnahmen. Wie z. B. beim ebenfalls in Stalingrad in Gefangenschaft geratenen Regimentsarzt Dr. Horst Rocholl, der am 8. Dezember 1946 schrieb: »Ich freue mich so darauf, mit Dir zusammen wieder an die Arbeit zu gehen, aber nebeneinander, nicht mehr so, dass Du mir nur eine Gehilfin bist.«[10] Um die vom Einzelnen nicht zu beeinflussende Kriegswelt nicht übermächtig werden zu lassen, flüchteten sich Soldaten in ihren Briefen in Gegenwelten. Wichtigster Themenkomplex hierbei war die Familie und das Leben in der Heimat. Briefe suggerierten das Fortbestehen des bisherigen Lebens und beschwörten Kontinuität in einer zerbrechenden Welt. Die Wehrmachtsangehörigen aller Dienstgrade sahen sich immer noch als Entscheidungsträger für familiäre Belange. Sie wollten weiterhin an der Klärung und Entscheidung juristischer, organisatorischer und vor allem finanzieller Fragen des Haushalts beteiligt werden, auch wenn die Frauen längst die Rolle des Familienoberhaupts übernommen hatten. Da Seydlitz’ Ehefrau, Ingeborg v. Seydlitz, wegen der spezifischen beruflichen Belastung ihres Mannes schon in Friedenszeiten die »Verwaltung« der Familienangelegenheiten innehatte, mischte er sich im Laufe des Krieges immer weniger grundsätzlich in die häuslichen Entscheidungen ein. Mit Nachfragen und Ratschlägen war er aber immer noch an deren Zustandekommen beteiligt, auch wenn er wie bei größeren Problemen nicht eingreifen und helfen konnte.

Wie ist es denn mit Deinem Kohlenvorrat bekommst Du noch von Claaßen? Verdener Gaskoks müßte ja eigentlich zu haben sein, da in Verden selbst doch wohl nicht viele Zentralheizungen.[11]

Der Wasserrohrbruch ist recht fatal. So genau hab’ ich mir die Sache natürlich von hier aus auch nicht durchdacht. Man muß halt wie der Teufel hinter der Geschichte hinterher sein – Heizung – Kohlen, – offene Fenster – Wasserleitung – Frostschutz u. s. w.[12]

Aber auch banale Arbeiten des Alltags zu Hause wie der Mottenschutz seiner Kleidung gerieten nicht aus seinem Blickwinkel.

Seydlitz war als Familienvater sehr fürsorglich und liebevoll. Charaktereigenschaften, die in jener Zeit, zumal bei einem General, nicht an der Tagesordnung waren. Er beobachte intensiv das Heranwachsen seiner Töchter und bedauerte häufig, nicht am Familienleben teilnehmen zu können. Für ihn war die Familie sicher auch eine Gegenwelt, in die er – eher unbewusst – aus der Kriegswelt flüchtete. Aber er war auch ein wirklicher Familienmensch und vermisste die Nähe. Daher waren selbst die kleinsten Episoden für ihn bedeutsam. Er erscheint nie oberflächlich, sondern stets sehr gut informiert und vergisst in der Korrespondenz auch Kleinigkeiten nicht. Die vielen Einkäufe, die er in den besetzten Ländern tätigte, waren die einzig möglichen Liebesbeweise eines zur Ferne von der Familie gezwungenen Mannes.

Äußerst beunruhigt war Seydlitz durch die im Laufe des Krieges immer stärker werdenden Bombenangriffe auf deutsche Städte, die auch eine Reaktion auf deutsche Bombardierungen waren: »Ihr müßt Euch sicherlich auf noch mehr Fliegerangriffe gefasst machen. Denn wenn wir zur Vergeltung erst London beschmeißen dann werden sie bei uns natürlich noch weniger Rücksicht nehmen.«[13]

Schnelle Siege und erste Krisen

Wie fast alle höheren Dienstgrade der Wehrmacht war Seydlitz von den schnellen Siegen der Wehrmacht 1939 und 1940 berauscht. Angesichts von Hitlers Erfolgen traten existierende Vorbehalte zeitweise in den Hintergrund:

Die Erfolge in Polen sind ja einfach unvorstellbar u. geben hoffentlich auch den Schwarzsehern den nötigen Auftrieb. Wir sind sehr gespannt über die Erfahrung zu hören, die dort mit all’ unseren neuen Waffen u. s. w. gemacht wurden. England u. Frankreich sollten sich nach diesen Erfolgen der deutschen Waffen die Sache doch nochmal überlegen![14]

1939 hatte sich Seydlitz noch darüber beklagt, nicht an den siegreichen Kämpfen in Polen beteiligt zu sein. Als im Mai 1940 auch Kampfhandlungen an der Westfront begannen, war er euphorisiert durch den erneuten raschen Vormarsch. Als erfahrener Militär sah er sehr wohl zukünftige Gefahren, doch diese wurden verdrängt, etwa im Brief vom 12. Mai 1940:

Gestern gegen 18 Uhr Nachm. haben wir nun auch die Grenze überschritten u. sind schon tief in Feindesland aber noch ohne Feindberührung, da vor uns noch andere Truppen. Morgen oder übermorgen werden wir dann wohl ziemlich sicher die Feuertaufe dieses Krieges erleben. Vorläufig geht es so ungestüm vorwärts, daß diejenigen, die nicht unmittelbar an der Grenze standen, noch garnicht nachkommen. […] Die große Lage ist ja rasend interessant. […] Der moderne Krieg in höchster Potenz!!

Zwei Tage später berichtete er: »Es geht aber gut vorwärts u. wir sind guter Stimmung. Die große Lage scheint ja sehr günstig, Lüttich schon gefallen ist ja fabelhaft.«

Die Formulierung, man sei guter Stimmung, wird er noch oft in den nächsten Monaten wiederholen. Erst nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion verschwanden sie aus den Mitteilungen.

Doch vorerst noch siegte die Wehrmacht in bislang unbekanntem Tempo. Trotzdem blieb Zeit, die Annehmlichkeiten des fremden Landes zu genießen:

Die Panzer erreichen heute den Ärmelkanal!! Daß man das Alles miterlebt!! Sonst nähren wir uns aus dem reichen Lande. Mangelnder Schlaf wird durch c. 5-6 Eier pro Tag u. die köstlichen franz. Konserven u. vor allem die herrlichsten Weine – nur die besten Marken Schampus Pommery und ältesten schönen Cognak – ersetzt.[15]

Letztmalig fanden sich Hochgefühle kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion, da es auch diesmal zunächst sehr schnell vorwärtsging:

Der 2. Kriegsgeburtstag, ob wir noch einen 3. erleben? Ich glaube es nicht. Denn nach diesem gigantischen Orlog geht es an die Schlußabrechnung mit England u. die dauert nicht mehr so lange. Und dann wird sie wohl nicht so klein angefangen werden wie letzten Herbst sondern so gigantisch wie dieser Orlog u. dann wird ja wohl Ruhe sein in Europa für die nächsten 100 Jahre. Du hast recht, es ist schon etwas darum, diese gewaltige Zeit tätig miterleben zu dürfen.[16]

Bereits in seinem ersten Feldpostbrief äußerte sich Seydlitz kritisch zum Umgang mit dem ehemaligen Heereschef Werner von Fritsch (1880-1939), der nach Konflikten mit der SS und einer Intrige von Hitler aus der Wehrmachtsführung entfernt wurde. Als Fritsch drei Wochen nach Kriegsbeginn unter nicht restlos geklärten Umständen den Tod fand, vermerkte Seydlitz: »Es legt sich einem wie ein Alpdruck auf u. läßt einen nicht los.« Es war dies der erste Riss, den Seydlitz in seinem Verhältnis zur NS- und Wehrmachtsführung wahrnahm. Weitere folgten.

Im NS-Staat und der von ihm geformten Wehrmacht gab es von Anfang an Diadochenkämpfe. Verschiedene Strömungen versuchten, Einfluss zu gewinnen und Hitler bemühte sich, abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen. Seydlitz hatte gegen diese Politik offenbar von Anfang an eine Abneigung, wagte jedoch nicht, sie zu formulieren.

Nur vorsichtige Kritik an der Führung findet sich in seinen Briefen. Aus seiner Sympathie für abgesetzte Generale wie Fritsch machte er nie einen Hehl.

In der »Heß-Affäre« sah er mehr als nur eine »tolle Panne«. Sie hatte seines Erachtens tiefere Gründe. »Bei der Personalpolitik werden sich diese Pannen aber immer wiederholen!«, befürchtete er am 15. Mai 1941.

Die Absetzung des Oberbefehlshabers des Heeres, Walther von Brauchitsch, erfuhr er am 20. Dezember 1941:

Eben kommt mein Ia u. bringt die Nachricht, das Brauchitsch verabschiedet u. der Führer die Führung des Heeres selbst übernommen. Ein Blitz aus heiterem Himmel scheinbar, u. doch, wie man sagt, hätten Eingeweihte das schon länger kommen sehen. […] Um Brauchitsch tut’s mir leid!

Kriegsführung

Bei Kriegsbeginn war Seydlitz an der Westfront eingesetzt. Hier war, nachdem Frankreich Deutschland nach dessen Überfall auf Polen den Krieg erklärt hatte, »Sitzkrieg«. Im Saarwinkel standen, so schreibt Seydlitz, »beiderseits Tafeln an den vorderen Linien: ›Nicht schießen! Wenn Ihr nicht schießt, schießen wir auch nicht!‹.« Er bedauerte diesen »spaßigen Krieg« und wäre lieber beim Einsatz in Polen und den in seinen Augen glorreichen Kriegshandlungen dabei. Als es Anfang 1940 auch an der Westfront ernst wurde, schrieb er trotz der schnellen Erfolge an seine Frau mit erstaunlicher Weitsichtigkeit: »Meiner Meinung nach wird der Krieg lange dauern und unendlich blutig werden.« Trotz dieser Einschätzung drängte es ihn an die Front. Dies war die spezifische Haltung eines Berufsoffiziers. Die Masse der Soldaten war hingegen bemüht, sich eher von der Front zu entfernen, und kommunizierte das auch in den Briefen – nicht zuletzt, um die Familien zu beruhigen. Nur eine Minderheit zeigte Interesse am Kampf. Darunter besonders Jugendliche, die zu der Bevölkerungsschicht gehörten, die besonders stark vom Nationalsozialismus indoktriniert und geprägt wurde. In ihren Feldpostbriefen liest sich der Krieg oftmals als »Abenteuer«. So sah ihn Seydlitz selbstverständlich nicht. Eher als gefährliches Handwerk. Grundsätzlich, und das ist bei seiner familiären Prägung auch nicht verwunderlich, akzeptierte er den militärischen Kampf. Krieg war für ihn integraler Bestandteil von Geschichte und Gegenwart und im Clausewitzschen Sinne »die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln«. Dabei bedauerte er durchaus die vielen Opfer von Kriegen und neigte nicht dazu, die Vergangenheit unkritisch zu heroisieren. In Flandern besuchte er englische Friedhöfe des Ersten Weltkriegs. »Was hat diese Erde hier schon für Blut getrunken!!« Nicht selten im Zweiten Weltkrieg hoffte er auch auf Verhandlungslösungen oder auf eine Strategie, die auf ein schnelles Ende der bewaffneten Kämpfe setzte. Das bedeutete auch, dass er in seinen Augen nicht notwendige Härten bei der Kriegsführung ablehnte. Erst recht Handlungen, die gegen seinen Ehrenkodex oder gar das Völkerrecht verstießen. In seinen Briefen kam dies jedoch nur sehr zurückhaltend zum Ausdruck. »Leningrad jetzt beinah von jeder Lebensmittelzufuhr abgeschlossen mit c. 2 Millionen Einwohnern denke ich mir grauenhaft!«[17] Dass die Wehrmacht die Stadt »nicht weiter angreift sondern aushungert« war für ihn ein »grausiger Gedanke«.[18]

Vorsichtig formulierte er beim Ostfeldzug seine Distanz zu den Verbrechen der SS: »Links von uns kämpfte nämlich eine SS. T[otenkopf] Division. Was über sie hier sonst erzählt wird, kann ich nicht schreiben, leider wieder teilweise sehr Bedauerliches.«[19]

Bereits recht zeitig, im Frühjahr 1941, äußerte Seydlitz mehrfach die Vermutung, dass es zu einem Krieg mit der Sowjetunion käme. »Daß es zu der Sache mit Rußland kommt«, wie er dies umschrieb. Mitte Juni 1941 erwähnte er in seinen Briefen etwas geheimnisvoll bevorstehende Veränderungen. Gleich in den ersten Tagen nach dem Überfall war ihm klar, dass dieser Krieg anders werden würde als die vergangenen Waffengänge, wie am 26. Juni 1941:

Diese Art Krieg mit den Russen ist leider durch ihre Kampfesweise u. das Waldgelände, in dem sie sich immer wieder verstecken, eine sehr blutige Angelegenheit für beide Seiten. […] Wir haben jedenfalls schon ziemlich Verluste […]

Der Russe kämpft sonst ziemlich zäh u. läßt sich oft totschlagen, ehe er sich ergiebt.

Während beim Krieg im Westen stets nur von (verhältnismäßig) geringen Verlusten die Rede war, ist dies unmittelbar nach Beginn des Ostfeldzuges vorbei. Nicht nur, dass »die Strapazen der Truppe oft ungeheuerlich schwer« waren, beunruhigte den General. Relativ rasch wurde ihm klar, dass die geplanten militärischen Ziele nicht so schnell erreicht werden können wie erwartet. Im Osten würde es keinen »Blitzkrieg« geben:

Wir schicken jetzt schon Offiziere zu einem 3wöchentlichen Winterkursus bei den Finnen, wo sie alles für die Truppe Wichtige über Winterkriegsführung lernen sollen. D. h. wohl, daß wir mit größter Wahrscheinlichkeit den vollen Winter hier erleben werden.[20]

Keine Kritik findet sich bei Seydlitz, als sich die Wehrmacht nach dem Überfall auf die Sowjetunion, anders als bei der Besetzung Westeuropas, vollständig aus den Ressourcen der besetzten Gebiete versorgte, ohne jegliche Gegenleistung. Er berichtete am 18. Juli 1942 aus der Nähe von Charkow:

Es gibt jetzt hier auch ganz nett Obst (Kirschen) u. Gemüse (Gurken, Zwiebel) sodaß man etwas Abwechslung hat. Im übrigen leben wir z. Zt. ganz aus dem Lande, so große Mengen Vieh u. Getreide wurden von Russen unversehrt zurückgelassen ebenso Öl (Sonnenblumen). Kartoffeln gibt es auch endlich wieder, ein ganz großer Fortschritt!!

Doch die Landwirtschaft der Ukraine musste zwischen 1941 und 1944 nicht nur Millionen deutscher Truppenangehöriger, Mitarbeiter der Besatzungsverwaltungen und der SS-Divisionen ernähren. Auch nach Deutschland gingen umfangreiche Lebensmittellieferungen, wie Seydlitz im selben Brief vermerkte: »Die hiesige Lebensmittel-Ernte bringt fraglos eine starke Entlastung für die Heimat.«

Ab Herbst 1941 war, wie im Brief vom 23. Oktober, regelmäßig »von laufend schweren Verlusten« die Rede, die »man kaum abstellen kann. […] Die Blüte des jungen Offizierskorps ist dahin gesunken und wieviele fehlen auch schon von den Alten.«

Man bemerkt in der Folgezeit, dass Seydlitz unterschwellig an der Gewinnbarkeit des Krieges im Osten – und damit in Gänze – zu zweifeln begann. Da er als General über einen größeren Überblick über die militärische Lage verfügte, sah er 1941 deutlich früher als die meisten anderen Wehrmachtsangehörigen, dass »die russische Kraft keineswegs gebrochen ist«.

Noch skeptischer war er ein Jahr später, am 30. August 1942: »Es giebt nach meiner augenblicklichen Überzeugung noch einen harten Winter u. ein weiteres volles Jahr Rußlandfeldzug bis wir den ›Limes‹ erreicht haben werden, an dem dann die brennende Grenze gegen Asien aufgerichtet wird!«

Im Stalingrader Kessel schließlich, am 6. Dezember 1942, kam er zu der bitteren Erkenntnis:

Diese unheimlichen Russen werden wir wohl nie ganz unterkriegen im besten Falle bleibt nur Eines, eine ewig brennende Grenze gegen Asien. Aber erst müssen wir sie freikämpfen. […] Von am Boden liegen ist also gar keine Rede, die Ernährungs- u. Rohstoffschwierigkeiten werden auch immer übertrieben, weit übertrieben. Sibirien scheint in der Tat noch ein Land unbegrenzter Möglichkeiten, Rohstoffe u. s. w. u. vor allem Menschenreserven! Wir merken jedenfalls nicht, daß es dem Russen an irgend etwas Wesentlichem fehlt.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Würfel im Osten bereits gefallen. Das Schicksal der 6. Armee als Volksgemeinschaft »en miniature« im Kessel von Stalingrad 1942 /43 nahm das Schicksal Deutschlands 1945 vorweg.

Eine in den Briefen immer wiederkehrende Kritik betrifft die wenig realistische Einschätzung der Lage durch das Oberkommando der Wehrmacht. Ohne Hitler direkt zu nennen, äußerte Seydlitz mehrfach: »Die Leute machen sich oben doch immer u. immer wieder falsche Vorstellungen u. denken, es müßte alles viel schneller gehen.«[21]

Seydlitz’ kritische Einschätzungen kulminierten vor Stalingrad. Er betonte immer wieder die Härte des Kampfes und vor allem die nicht mehr ersetzbaren hohen Verluste, wie am 17. September 1942: »So geht einer nach dem anderen vom alten Stamm dahin! Viele sind nicht mehr übrig. Und was kostet der weitere Krieg noch? […] St. macht uns weiterhin stark zu schaffen, diese Straßenkämpfe sind sehr schwierig u. langwierig.«

Wenige Tage nach der Einkesselung, am 24. November, stellte er verbittert fest:

Eines nur zeigt dieser Fall wieder, daß sich auch am Führer das Schicksal aller großen Männer erfüllt, daß sie Berater um sich haben, die ihnen nicht die Wahrheit zu sagen wagen. […]

Daß unser Kampf um Stalingrad diese Formen annehmen könnte, haben wohl nur wenige für möglich gehalten. Wir haben immer davor gewarnt, leider vergeblich! […] Meine Voraussagen, daß das Offizierkorps der Regimenter durch diesen Krieg fast ausgelöscht würde, ist hier schon erfüllt! Die meisten der uns näher Stehenden deckt schon der grüne Rasen. Die anderen wird der Wind verwehen!

Sehr früh bereits nahm Seydlitz in diesem Brief Abschied von seiner Familie, da er nicht davon ausging, die Einkesselung zu überleben, und wohl auch den Krieg bereits als verloren ansah. Er schickte an seine Frau im Brief eine Postkarte mit einer Plastik von Arno Breker, die er sich als Vorbild für das Mahnmal »seines« Artillerieregiments 22 aus Verden vorstellte. Dem fügte er noch eine Abschrift von Hölderlins Gedicht »Der Tod fürs Vaterland« hinzu. Erwähnenswert ist, dass sich Seydlitz den ganzen Krieg über stets sehr für das Schicksal »seiner 22er« aus Verden interessierte.

Die sowjetische Einkesselung durch die Rote Armee war in Stalingrad deshalb so erfolgreich, weil Hitler einen von Paulus erbetenen Ausbruch kategorisch verbot und der 6. Armee das Einigeln befahl. Seydlitz aber sah als einzige realistische Möglichkeit mit vertretbaren Verlusten diesem Todesurteil zu entgehen, entgegen des Hitler-Befehls auszubrechen. Er forderte dies von Paulus, der sich danach vor Hitler hätte verantworten müssen. Seydlitz’ Vorschlag war sicher auch der Erinnerung an seinen Vorfahren Friedrich Wilhelm Freiherr von Seydlitz-Kurzbach geschuldet, der durch seine Insubordination in der Schlacht bei Zorndorf eine Niederlage verhinderte. Seydlitz schaffte in seiner Division Fakten, wie er am 4. Dezember mitteilte: »Wir haben alles Überflüssige schon verbrannt.« Doch Paulus beugte sich dem Befehl Hitlers.

Weltreise auf deutsche Art

Mit diesem ironischen Titel einer seiner Erzählungen bezog sich der Schriftsteller Alfred Andersch (1914-1980) auf den Krieg.[22] Und in der Tat lesen sich viele Feldpostbriefe eher wie Reiseberichte, erscheinen Feldpostkarten wie Karten aus dem Urlaub. Meinte Andersch den Titel noch deutlich ironisch, war der Satz aus einem Feldpostbrief des Wehrmachtsfunkers Wilhelm Moldenhauer eher ehrlich, wenn auch spaßig gemeint, wenn er während seiner Verlegung mit der Bahn nach Jugoslawien schrieb: »›Unser Reisebüro hat uns doch prächtig beraten!‹ und so etwas nennt der Mensch nun Krieg!«[23]

Auch Walther von Seydlitz war wie die übergroße Mehrheit der Deutschen vor dem Zweiten Weltkrieg – mit Ausnahme seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg – niemals im Ausland gewesen. Während des Vormarsches 1940 konnte er kurz die französische Landschaft genießen. Er war sehr angetan und beschrieb sie anschaulich:

Diese Seinelandschaft ist wunderbar schön, reich u. üppig. Fabelhaft die Farben u. die Gärten u. Blumenpracht in diesem gesegneten Tal. Hier hat der Maler wirklich Anregung u. ungezählte Aufgaben. Dazu diese merkwürdig farbige Luft, wie sie Sisley u. Césanne so wunderbar wiedergaben.[24]

Während der folgenden Besatzungszeit an der Westfront hatte der General indes viel Zeit, sich auch mit Fragen der Kultur, Architektur und Natur der okkupierten Länder zu beschäftigen. Immer wieder gab er seiner Hoffnung Ausdruck, seinen Aufenthalt mit einem Besuch der französischen Hauptstadt zu krönen. Doch ein Aufenthalt in Paris blieb ihm versagt:

Nachdem der Führer heute in Compiegne die Waffenstillstandsbedingungen hat übergeben lassen, scheint es so, als wenn nun zunächst für uns hier in der Gegend eine Besatzungszeit beginnen soll. Wie lange das dauert u. ob wir die ganze Zeit hier in der Gegend der Loire bleiben, ist selbstverständlich völlig offen. Leider ist es von Paris so weit fort wie Paris von Köln. Aber irgendwann u. irgendwie wird man diese berühmte Stadt ja wohl auch einmal zu sehen bekommen in diesem Orlog.[25]

Neben der Kultur imponierte ihm das im Vergleich zu Deutschland elegantere Alltagsleben der Franzosen – und Französinnen:

Klima u. Landschaft sind hier herrlich, Cypressen, Pinien, Oleander u. Weinberge geben der Landschaft das Gepräge. Hier kann man wirklich verstehen, was Sieburg über Gott in Frankreich sagt. In Nantes gestern zum ersten Mal wieder großstädtisches Leben, schicke Französinnen u. s. w. ein eigenartiger Eindruck, wenn man sowas seit 5 Wochen nicht gesehen.«[26]

Neben Frankreich war Seydlitz besonders von den Niederlanden angetan. Er erkannte durch die persönliche Anschauung, wie viele Stereotype und Vorurteile nicht stimmten und war gern bereit, diese zu korrigieren:

Na, und anschließend die Fahrt durch Holland ein besonderes Erlebnis. Ein fabelhaftes Land, wie ich es nie geahnt. Übrigens ist der dicke, fette satte Holländer eine Sage. Alles große schlanke meist auch gut aussehende Menschen wie bei uns in Norddeutschland. […] Wodurch Holland so aus dem sonstigen Rahmen fällt u. einen so beeindruckt morgen näheres, da ich noch zuviel anderes habe.[27]

Also Holland! […] Alle 100-200 mtr. ein Bauernhof mit einem riesigen Stall u. Wirtschaftsgebäuden alles unter 1 Dach u. davor 1 Wohngebäude; meist wie eine reizende Klinker oder Backsteinvilla in Dahlem. Alles bis zum letzten Stallfenster als ob es heute neu gestrichen wäre, die Fenster unvorstellbar blank u. vor jedem Haus ein am selben Tage geschnittener englischer Rasen mit schönsten Blumen. Wie mögen die Leute das machen?

Dann Dörfer, vorher in jedem Dorf ein reizendes Villenviertel, alles architektonisch ausgeglichen u. von gleicher Sauberkeit u. Gartenpflege. Fabelhaft Groningen selbst mit wunderschönen alten u. gepflegten Kirchen u. s. w. Schmutzigere u. ungepflegtere Stadtteile scheint es kaum zu geben!

Auch die großen Städte wie Amsterdam, Haag mit Scheveningen – Rotterdam fabelhaft im Baustil ausgeglichen.

Auch wenn Seydlitz am Anfang des Westfeldzuges ahnte, dass der Krieg lang und blutig werden würde, hinderte ihn das nicht, seiner Frau immer wieder Urlaubspläne für die Zeit nach dem Sieg vorzuschlagen. Unbedingt wollte er mit ihr gemeinsam die ihn so imponierenden Länder besuchen und besser kennenlernen: »Für unsere große Reise mit Bohnes kann ich jetzt wirklich einen feinen Plan ausarbeiten. Aber allzuschnell nach dem Frieden darf das glaub ich nicht sein, jedenfalls Frankreich nicht.«[28]

In den Niederlanden, in ’s-Hertogenbosch, war Seydlitz zeitweise bei der Familie de Gruyter einquartiert, die eine Süßwaren-, Kaffee- und Kakaofabrik besaß. Obwohl die Niederländer mit »de moffen«, wie sie die Deutschen abschätzig nennen, in der Regel nichts zu tun haben wollten, entwickelte sich daraus eine Freundschaft, die sogar den Krieg überdauerte.

Die Besatzungszeit in den Niederlanden nahm fast friedensmäßige Züge an. Wehrmachtsangehörige konnten Exkursionen unternehmen. Die deutschen Truppen organisierten Freizeitvergnügungen. Seydlitz nahm am 23. Oktober 1940 sogar an einer Jagd seines alten Verdener Regiments Nr. 22, von ihm in den Briefen stets »twenty too« genannt, teil. Bislang hatte er den Krieg ohne Verletzungen überlebt. Doch auf dieser Jagd verfehlte sein Pferd einen Sprung:

Einzige Schäden 1) wieder ein Schnitt quer über den Nasenrücken wie damals in Jüterbog nur etwas tiefer 2) Bruch des Mittelfingers des kleinen Fingers der linken Hand u. zwar ziemlich nahe am Handgelenk. Der Bruch sitzt aber, wie der Chirurg sagte, gut u. ich hoffe in 14 Tagen aus dem Gipsverband wieder herauszukommen.

»Feinde«

Seydlitz sprach passabel Französisch. Die Kultur des Nachbarlandes war ihm vertraut. Wie viele seiner gebildeten Offizierskameraden war er von dieser z. T. fasziniert. Sein Verhältnis zu den Franzosen, ihrer Kultur und Geschichte war erstaunlich vorurteilsfrei. Dies mag mit seinem familiären Hintergrund zusammenhängen. Die alten Adelsgeschlechter haben sich in der Regel nicht national definiert, konnten es oft auch gar nicht, da sie wechselnden Herrschern dienten. Halb im Scherz verwies Seydlitz mehrfach auf sein »englisches Blut«, dessen Herkunft in der Familie allerdings umstritten war.

Sinnfällig wird Seydlitz’ Unvoreingenommenheit an einem »touristischen« Abstecher, den er am 18. Juli 1940 unternahm:

Vorgestern habe ich mir hier in der Nähe das Maison Clémenceau angesehen. Lage sehr schön unmittelbar am Meer, sodaß kein Weg mehr zwischen Garten u. Meer. Haus von betonter Einfachheit aber alle Räume stilvoll wenn auch ganz schlicht aber doch geschmackvoll mit alten Vendéemöbeln eingerichtet. […] Ein ganz kleines Fremdenzimmer, in dem auch Petain gewohnt hat! […] Das ganze doch sehr eindrucksvoll u. einer gewissen Größe nicht entbehrend.

Immerhin war Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929) einer der profiliertesten Vertreter der politischen Linken in der Dritten Republik und als französischer Ministerpräsident Befürworter einer harten Politik gegenüber Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Doch bei Seydlitz kein Wort der Abwertung, eher Bewunderung für den Politiker mit dem Beinamen »le tigre« (der Tiger).

Manchmal aber war auch er von einigen der damals gängigen Stereotypen beeinflusst, was »die Franzosen« betrifft. Eine seiner Unterkünfte fand er »echt französisch etwas schmuddelig« und die Franzosen rachsüchtig – ein Vorurteil, das bereits der Kriegsgefangene Theodor Fontane (1819-1898) als nicht wirklich zutreffend empfand.[29]

Nie verlor Seydlitz die Auswirkungen der Kriegsereignisse auf die Zivilbevölkerung aus den Augen. Sein Mitleid mit den Franzosen war echt:

Trostlos nach wie vor das Flüchtlingselend. Die armen Leute kehren allmählich aus den Wäldern zurück mit Kind u. Kegel. Gottseidank ist nur wenig oder fast nichts niedergebrannt. Unvorstellbar, sowas könnte der eigenen Familie passieren!! Wir helfen, wo es möglich ist.[30]

Noch schlimmer, beinah das überall herumlaufende herrenlose u. nicht besorgte Vieh, das nach 1000senden zählt. Die armen Kühe werden nicht gemolken u. ihre Euter drohen zu platzen![31]

Seydlitz beunruhigten die zahlreichen und stärker werdenden britischen Bombenangriffe auf deutsche Städte. Die Schuldfrage sah er hierbei nicht einseitig:

Ja, was London z. Zt. durchmacht ist unvorstellbar, letzte Nacht 1000 Flugzeuge über London. Man kann sich nicht vorstellen, daß sie das auf die Dauer aushalten, und fast scheint es so, als ob unsere eigentlich wirklich kaum noch eine nennenswerte Abwehr vorfinden.[32]

Was machen Eure Bombenangriffe? Lübeck muß ja toll mitgenommen sein. All’ die herrlichen alten Bauten. Wahrscheinlich war es nicht so stark luftgeschützt? Aber wir haben s. Zt. in London wohl auch keinerlei Rücksicht genommen![33]

Die Verhältnisse in der Sowjetunion waren Seydlitz, ebenso wie der übergroßen Masse der Wehrmachtsangehörigen, völlig unbekannt. 1942 inszenierte NS-Propagandaminister Goebbels im Berliner Lustgarten die Ausstellung »Das Sowjet-Paradies«. Seydlitz konnte sie nicht gesehen haben. Er benutzte diesen denunziatorischen Begriff im Gegensatz zu vielen anderen Wehrmachtsangehörigen nie. Doch die zentralen Aussagen der Ausstellung und vor allem die Bilder waren in Deutschland omnipräsent, vermittelt in einem Stakkato der Propaganda in allen Medien. Wie so oft in der ideologischen Geschichte waren es nicht primär Fälschungen und Lügen, die hier wirkten, sondern Halbwahrheiten und Fakten, die in andere Koordinatensysteme verschoben wurden, sowie gezielte und bewusste Falschinterpretationen. Vieles von dem, was die deutschen Soldaten bei den »bolschewistischen Untermenschen«, aber eben auch bei einigen der treuen Verbündeten Deutschlands, wie z. B. Rumänien oder Bulgarien, sahen, entsprach den Bildern, die die NS-Propaganda in die Köpfe gepflanzt hatte. In völliger Unkenntnis der Geschichte, der Alltagskultur, der Kirchentradition und der klimatischen und geographischen Verhältnisse wurde der unterentwickelte Stand von Infrastruktur, Sozialwesen, Versorgung und Kommunikation in der Sowjetunion als Ergebnis 20jähriger »kommunistischer Misswirtschaft und Diktatur« interpretiert und nicht als Resultat einer mehr als 1000jährigen Geschichte eines archaischen, rückständigen und autoritären Gemeinwesens, das sich völlig anders als in Mitteleuropa entwickelt hatte, wo die Aufklärung erst spät und nur in den größten Städten Fuß fasste und in dem bspw. die Leibeigenschaft formal erst 1861, fast 100 Jahre nach Westeuropa, abgeschafft wurde, real allerdings erst durch die Oktoberrevolution 1917. Ebenso wurde verdrängt, dass die Wehrmacht durch Zerstörung und Ausplünderung an den Verhältnissen nicht ganz unschuldig war. Die unfassbar rückständigen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Sowjetunion waren nicht mit denen in Deutschland vergleichbar und nicht nur für einen aus dem deutschen Bildungsbürgertum gebürtigen Soldaten, sondern auch für viele, die aus der Arbeiterschaft stammten, eine schockierende Erfahrung.

Die durch die Propaganda geschürten Vorurteile schienen sich für den einfachen Soldaten nach dem Überfall auf die Sowjetunion zu bestätigen. Der Lebensstandard der Bevölkerung, insbesondere auf dem Lande, war äußerst gering, moderne Technik nur selten vorhanden, soziale Leistungen und Einrichtungen auf einem sehr niedrigen Niveau, die Infrastruktur unterentwickelt. Die chauvinistische und rassistische Argumentation der Nazi-Ideologen fiel auf fruchtbaren Boden: So verwahrlost und schmutzig wie in der Ukraine oder der russischen Steppe sahen deutsche Dörfer am Rhein nicht aus!

Mangelndes Wissen über fremde Kulturen in einer Zeit fehlender internationaler Kommunikation sowie das Leben in einem geistig gleichgeschalteten und total kontrollierten Land ließen die Vorstellung, dass der »Russe« irgendwo doch minderwertig sei, als plausibel erscheinen, auch bei Menschen, die der NS-Propaganda skeptisch gegenüberstanden. Da man als Maßstab nur das eigene Sein nehmen konnte, musste Sowjetrussland als primitiv erscheinen. Auch Seydlitz traf die Unterentwicklung der Sowjetunion offenbar unvorbereitet. Dies mag seine anfänglich recht maßlosen Vergleiche erklären:

Das Land unglaublich ärmlich zum Teil, zum größten Teil. Man kann es kaum schildern! Die Menschen erscheinen einem in allem noch wie aus der Steinzeit!![34]

Nicht hunderte nein mindestens ein Jahrtausend ist hier alles zurück. Es scheitert eben einfach Alles an dieser unermesslichen Weite des Raumes u. den Wegen. Jeder Fortschritt wäre nur möglich, wenn man jahrelang weiter nichts als Wege baute.[35]

Auch in der Sowjetunion bemühte er sich jedoch um Unvoreingenommenheit, ist offen für neue Überlegungen, so wenn er der Idee einer kollektiven Landwirtschaft, einem Symbol der Sowjetherrschaft, nicht ablehnend gegenübersteht:

Die Kolchosgeschichte läßt sich nicht so mit 3 Worten schildern. Daß für die Allgemeinheit – das »Wir« – dabei mehr herausspringt, könnte ich mir wohl denken.[36]

Sonst studieren wir weiter die Kolchoserfolge, sehr interessant, muß ich später mal mündlich berichten![37]

Es illustriert Seydlitz’ Ferne zur NS-Ideologie, dass er für die sowjetische Zivilbevölkerung dasselbe Mitleid empfand wie vordem für die französische. In den Briefen findet sich kein NS-Jargon zur Bezeichnung der osteuropäischen Bevölkerung oder des sowjetischen Systems: »Man kann immer nur wieder sagen, es giebt kein Volk, was so leidet, wie dieses. Das Furchtbarste ist z. Zt. dies Kinderelend, nicht anzusehen.«[38]

In Stalingrad, das von der Wehrmacht im Sommer bombardiert und zusammengeschossen wurde, kulminierte das Elend, »Stalingrad wird wohl total kaputt sein, nach all den Bomben«, schrieb Seydlitz am 30. August 1942. Am 24. September 1942 heißt es:

Der Menschheit ganzer Jammer aber packt einen an, wenn man dann noch sieht, wie die Bevölkerung, die nicht geflohen ist dazwischen noch mit Babys u. Kindern herumläuft.

[…] Es ist schon ein Inferno! der Untergang einer ½ Millionenstadt.

Und im Brief vom 14. Oktober 1942 ist zu lesen: »Das größte Elend ist die Räumung der Stadt durch Flüchtlinge die zu Tausenden mit Kind u. Kegel u. Sack u. Pack gen Westen ziehen dem Hunger u. Elend entgegen. Unvorstellbar!«

Dass Seydlitz mehrfach und so eindringlich über das Schicksal der Bevölkerung schrieb, ist eine Besonderheit in den Feldpostbriefen. In den meisten Berichten der Wehrmachtsangehörigen tauchten die noch ca. 80.000 elendig in den Ruinen der Stadt ausharrenden Zivilisten nicht auf. Das ist umso erstaunlicher, als sie, anders als der General, mit den Zivilisten quasi »Tür an Tür« lebten.

Als Militär empfand Seydlitz auch Achtung vor den Leistungen des Gegners. In all den Jahren des Krieges finden sich kaum Chauvinismus oder Herabwürdigungen des »Feindes«. Er anerkannte z. B., »daß die Griechen wirklich tapfer gekämpft haben, zeigten ja ihre Erfolge gegen die Italiener in Albanien.«[39] Auf der anderen Seite kritisierte und ironisierte er das militärische Versagen der Verbündeten, wie am 15. Dezember 1940:

Die Mißerfolge der Italiener in Griechenland (Albanien) u. vor allem in Lybien wirken sich noch nicht bis hierher aus. Es ist schon eine dolle Bande. Die Franzosen sollen an ihrer Grenze nach Italien Schilder aufgestellt haben ›Achtung Griechen, hier ist die französische Grenze‹!

Während des ganzen Krieges, egal an welcher Front er war oder über welchen Kriegsschauplatz er sich äußerte, nahm Seydlitz seine oder die Antipoden des Reiches als Gegner wahr, als Feinde wohl eher nicht.

In Seydlitz’ Briefen gibt es keine antisemitischen Begriffe und keinen Hinweis auf eine judenfeindliche Haltung. Nach Aussagen seiner Tochter, Ingrid von Seydlitz, waren ihre Eltern jedoch auch nicht sonderlich judenfreundlich. Das Ehepaar hatte allerdings jüdische Freunde, die zum engeren Bekanntenkreis gehörten. Eine Jugendfreundin der Mutter war mit einem Juden verheiratet. Dies wurde jedoch in der Familie niemals thematisiert. Als Walther von Seydlitz die Familie im Juni 1941 in Ostpreußen besuchte, stellte er erleichtert fest, dass deren Kinder, zwei Jungen, »der ältere ihr, der jüngere ihm ähnelnd, aber blond u. blauäugig, dadurch kaum nicht arisch aussehen«.

Völlig unerwähnt bleibt in Seydlitz’ Briefen hingegen die Tatsache, dass die 6. Armee bei ihrem Vormarsch 1941 in der Ukraine an Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligt war, wie Ende September beim Massaker von Babyn Jar in der Nähe von Kiew, was einem Kommandieren General fraglos bekannt gewesen war. Dieses Ausblenden von Themen, insbesondere des Massenmordes an den Juden, ist typisch für die Masse der Feldpost. Der Funker Wilhelm Moldenhauer bspw. hielt sich des Öfteren kurz vorher oder nachher in Orten auf, von denen man heute genau weiß, dass dort Verbrechen von deutscher Seite verübt wurden. In seinen Briefen findet das nie eine Erwähnung.

Und was bekam des Soldaten Weib

Die Aussage dieses 1942 erstmals gedruckten Gedichtes von Bertolt Brecht[40] wird sehr eindrucksvoll im Briefwechsel Seydlitz’ mit seiner Frau illustriert. In fast allen Feldpostkorrespondenzen, insbesondere von und an die Westfront, finden sich zahllose Belege dafür, dass deutsche Soldaten die besetzten Länder quasi leerkauften. Unter ihnen ist u. a. der Gefreite Heinrich Böll, der seine Familie mit Kaffee und Butter aus Holland und Frankreich versorgte:[41]

Jeder deutsche Soldat erhielt seinen Sold in der jeweiligen Landeswährung und war gehalten, ihn möglichst dort auszugeben. So wurde der Inflationsdruck auf die Reichsmark vermindert. Das Geld, das die Angehörigen teils legal, teils illegal aus der Heimat ins Feld schickten, tauschten die Empfänger bei den Feldkassen um. Von dort wurden die eingewechselten Reichsmarkbestände an das Deutsche Reich abgeführt.[42]

»Es giebt hier noch alles!«, stellte nicht nur Seydlitz 1940 erstaunt in Frankreich fest. Viele begehrte Produkte waren hier nicht nur noch verfügbar, sondern auch vergleichsweise preiswert, was an dem von den deutschen Besatzungsbehörden festgelegten günstigen Umtauschkursen lag. Es war ein durchaus erwünschter Nebeneffekt deutscher Besatzungspolitik, dass Soldaten, Offiziere und Generale Produkte erwarben, die es in Deutschland nicht mehr oder nur noch schwer zu kaufen gab. So wurde ohne staatliche Bemühungen die Versorgungslage in Deutschland verbessert. Auch einfache Wehrmachtsangehörige und ihre Familien konnten unmittelbar Profit aus dem Krieg ziehen, was zu dessen Akzeptanz nicht unwesentlich beitrug. So wurde die Masse der Soldaten zu Komplizen der Führung des »Dritten Reiches« bei der Ausplünderung Europas, wenn auch deren Aktivitäten nicht im Mindesten vergleichbar waren mit den Raubzügen Hermann Görings und anderer Nazigrößen.

Die Familie Seydlitz gehörte materiell und finanziell zur Mittelschicht, lebte keinesfalls in herrschaftlichen Verhältnissen wie einige ihrer Freunde. Doch dem General standen natürlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als dem Gefreiten Böll. Daher schickte er nicht nur Kaffee nach Hause. Seydlitz’ Ehefrau Ingeborg stammte aus einer wohlhabenden Arztfamilie. Ihr Vater, Professor Arthur Barth, war über 25 Jahre Chefarzt und Direktor der Chirurgischen Klinik des Städtischen Krankenhauses in Danzig. Sie liebte große Gesellschaften, die man, zu den Honoratioren der Stadt gehörend, auch öfter gab. Hinzu kamen gesellschaftliche Verpflichtungen, z. B. im Reitverein und auf Turnieren. Ingeborg v. Seydlitz war nicht berufstätig. Es war durchaus nicht einfach für das Familienoberhaupt, seine Frau und die vier Töchter standesgemäß zu finanzieren. In den ersten Monaten nach Kriegsbeginn ließ er sich regelmäßig über den Kontenstand informieren. Doch dafür war, als es an der Westfront ernst wurde, keine Zeit mehr.

Die Einkäufe in den besetzten Ländern waren für viele Familien in Deutschland eine willkommene Entlastung des Haushaltsbudgets. Der General besorgte hochwertige Waren auch für Freunde, Bekannte und Verwandte. Nicht ohne seine Frau zu ermahnen:

Die Zeit zum Einkauf in Brüssel war leider nur sehr kurz, sodaß ich nur allerdings sehr schöne Wollstoffe für Dich u. die Käthe erstand. Darüber hinaus noch etwas zur Auswahl oder zur Abgabe an andere Interessenten. (letzte Gelegenheit!) Du mußt natürlich die Gelder für das was Du weiter giebst wieder restlos einziehen.[43]

Auf der Einkaufsliste des Generals standen Stoffe, Schuhe, Pelze, Toilettenartikel und vieles andere mehr. Die Deutschen waren auch an den hochwertigen französischen Spirituosen interessiert wie Champagner, Wein und Cognac. Nicht nur für den privaten Verbrauch wurden Vorräte angelegt. Ganze Regimenter deckten sich mit Hochprozentigem ein. Die Reserven reichten noch bis Ende 1942. Am 5. Juni 1941 schrieb Seydlitz seiner Frau, er habe »Anweisung gegeben, aus unserem Lager Stettin noch 40 Fl. Sekt u. 20 Fl. Burgunder nach Verden zu senden. Die Hälfte für Bohnes! Rechnung folgt. Die Beute höret nimmer auf!« Am 30. September 1942 ist dann »noch eine – wohl letzte – Kiste von Stettin unterwegs«.

Schließlich erhielt er am 12. Dezember 1942, der Stalingrader Kessel war schon zwei Wochen geschlossen, noch eine Sendung:

Die Stettiner Sachen sind ja noch sehr erfreulich, leider für meinen Geschmack zu viel Alkohol u. Zigaretten, zu wenig anderes wie Milch u. Konserven (Fisch) u. gar keine Strümpfe mehr. Aber man muß ja froh sein, daß überhaupt noch was kam. Das ist aber nun wohl auch endgültig das Letzte! Nun sind all’ meine Quellen versiegt, dankbar daß Holland uns s. Zt. soviel brachte.