12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Serie: Heloise-Kaldan-Serie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

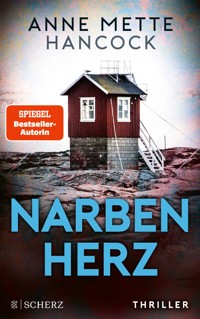

Sie sucht nach den Mustern. Und stößt auf den Abgrund. »Die beste Crime-Serie, die ich dieses Jahr gelesen habe. Fesselnd, düster und sympathisch – Kaldan und Schäfer sind mein neues Lieblings-Ermittlerduo.« Harlan Coben Kopenhagen: Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan hat gerade eine Recherche zu traumatisierten Soldaten begonnen, als sie eine persönliche Entscheidung treffen muss über Leben und Zukunft. Noch bevor sie irgendetwas tun kann, erfährt sie vom Verschwinden eines zehnjährigen Jungen. Vor Ort trifft Heloise ihren guten Freund Kommissar Erik Schäfer, der in dem Fall ermittelt. Die Spuren zu dem Jungen sind verwirrend, nichts passt zusammen. Heloise versucht, Erik Schäfer zu helfen, das entscheidende Muster zu erkennen. Und begegnet ihren innersten Dämonen. »Kein Wunder, dass Anne Mette Hancock die internationale Krimiszene begeistert. Mit ›Narbenherz‹ zeigt sie erneut, dass sie zu den besten Crime-Autor*innen Skandinaviens gehört.« Litteratursiden Der zweite Fall für Heloise Kaldan und Erik Schäfer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Ähnliche

Anne Mette Hancock

Narbenherz

Thriller

Über dieses Buch

Die Nacht beginnt. Die Hoffnung schwindet.

Was ist mit Lukas geschehen, der aus seiner Schule verschwunden ist? Bei seiner Ankunft dort wurde er noch gesehen, dann verliert sich die Spur. Durch Zufall erfährt Heloise Kaldan von dem Fall, denn ihre beste Freundin Gerda kennt den Jungen.

An der Schule von Lukas trifft Heloise auf ihren Freund Kommissar Erik Schäfer und seine Polizeipartnerin Lisa Augustin. Beide sind tief beunruhigt, Lukas’ Eltern außer sich. Kann Heloise dabei helfen, das entscheidende Muster zu erkennen? Und welche Gefahr hat sie in ihrem eigenen Leben übersehen?

»Kein Wunder, dass Anne Mette Hancock die internationale Krimiszene begeistert. Mit ›Narbenherz‹ zeigt sie erneut, dass sie zu den besten Crime-Autor*innen Dänemarks gehört.«

Litteratursiden

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Über Anne Mette Hancock und Friederike Buchinger

Anne Mette Hancock ist ein junger Star der skandinavischen Krimi-Szene: Ihre Kopenhagen-Thriller um die Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan und den Kommissar Erik Schäfer sind Platz-1-Bestseller in ihrer Heimat Dänemark und werden in viele europäische Sprachen übersetzt. Für die Romane wurde die Autorin mehrfach ausgezeichnet. Anne-Mette Hancock studierte Geschichte und Journalismus in Roskilde und arbeitete als freie Journalistin für Tageszeitungen und Magazine. Sie stammt aus Gråsten an der dänischen Ostseeküste, lebte in Frankreich und den USA und wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Kopenhagen.

Friederike Buchinger übersetzt Belletristik für Erwachsene und Jugendliche sowie Sachbücher aus dem Dänischen, Norwegischen und Schwedischen ins Deutsche. Sie wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet.

Für Vega und Castor:

Ihr standet in den Sternen geschrieben

1

Der Mann bewegte sich schnell, huschte an den kahlen Bäumen und Büschen vorbei. Der Februarwind schien von allen Seiten gleichzeitig zu kommen und prickelte wie tausend Nadelstiche in seinem Gesicht. Er zog die Kapuze eng um sein Gesicht und sah sich um.

Weder Jogger noch Hundebesitzer waren auf dem Kastell unterwegs. Die Temperaturen bewegten sich seit Tagen rund um den Gefrierpunkt, wie eine Boje, die rhythmisch in den Wellen tanzte, und der kräftige Wind sorgte dafür, dass man sich vorkam wie im härtesten Eiswinter des Jahrhunderts. Dank der Kälte schien Kopenhagen wie ausgestorben. Die reinste Geisterstadt.

Der Mann blieb stehen und lauschte.

… Nichts.

Keine Sirenen, die das gedämpfte Brummen der Stadt durchbrachen. Kein Blaulicht, das dort unten im Halbdunkel blinkte.

Er stieg auf den Wall und schaute von dort auf die Hafeneinfahrt vor der Mærsk-Zentrale und den Parkplatz am Toldboden-Restaurant hinunter. Als er feststellte, dass der Parkplatz leer war, runzelte er die Stirn und warf einen Blick auf seine Uhr.

Wo zur Hölle bleiben sie?

Er angelte eine Zigarette aus der Schachtel in der Innentasche seiner Jacke und ging neben einer der Festungskanonen in die Hocke. Er kämpfte mit dem Feuerzeug, aber seine Hände waren schon ganz weiß gefroren und hingen fast wie tot am Ende seiner Arme. Er bewegte die Finger, um die Durchblutung anzukurbeln, und bemerkte dabei den Blutfleck. Einen kleinen getrockneten Halbmond unter dem Zeigefingernagel.

Halbherzig versuchte er, die geronnene schwarzlila Masse herauszukratzen, gab aber ziemlich schnell wieder auf und schaffte es endlich, das Feuerzeug anzuknipsen. Als die Zigarette brannte, hielt er sie mit zusammengepressten Lippen fest und schob die Hände in die Taschen. Ungeduldig tigerte er auf dem Wall auf und ab und beobachtete den Parkplatz.

Kommt schon, verdammt!

Er mochte es nicht, wenn es still war. Warten zu müssen machte ihn nervös und gab ihm dieses Gefühl von angespannter Unruhe in der Magengegend. Er zog es vor, beschäftigt zu sein und immer in Bewegung zu bleiben. Stille bedeutete Zeit zum Nachdenken, und dann wanderten seine Gedanken zurück in den Qualm, der so dicht gewesen war, dass er sich an den toten, zerfetzten Körpern hatte vorbeitasten müssen. Zurück zu dem Blut, das aus seinem Auge die Wangen hinuntergetropft war – und zu der Stille. Dieser lähmenden Stille, die auf den lauten Knall gefolgt war. Als die wenigen, die es noch konnten, aus der Dunkelheit und dem Staub herausgekrochen waren und sich vor dem zerstörten Gebäude versammelt hatten.

Erstarrt. Unter Schock.

Wie gern würde er diese Bilder aus seinem Gedächtnis löschen. Sie loslassen wie ein Bündel Heliumballons und ihnen dabei zusehen, wie sie in den Himmel verschwanden, immer höher tanzten und schließlich nicht mehr zu sehen waren.

Der Mann schaute wieder zum Parkplatz hinunter und entdeckte den silbergrauen Audi, der vor das Gebäude rollte und mit laufendem Motor in einer dampfenden Abgaswolke stehen blieb. Ein kurzes Blinken mit dem Fernlicht signalisierte ihm, dass die Bahn frei war.

Endlich!

Er lief los, den Wall hinunter auf das Auto zu. Doch auf halbem Weg sah er etwas, was ihn langsamer werden ließ. Er kniff die Augen zusammen und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Brücke über den Wallgraben, der rund um das Kastell verlief.

Dann blieb er ganz stehen.

Mitten auf der Brücke, im Halbdunkel kaum zu erkennen, stand jemand. Die Gestalt hatte eine Kapuze auf und trug einen orangefarbenen Rucksack über der Schulter.

Die seltsam vornübergebeugte Haltung der Gestalt veranlasste ihn, sein Tempo zu drosseln. Aber erst das Kind, das der Mann festhielt, brachte ihn dazu, stehen zu bleiben.

Ein Junge, den er auf vielleicht acht, neun Jahre schätzte, hing schlaff über dem Brückengeländer. Der Mann mit dem Rucksack hielt ihn nur an den Schultern seiner Winterjacke fest und redete auf ihn ein, aber der Wind zerriss die Worte, so dass er nicht verstehen konnte, was gesagt wurde.

Er drehte den Kopf wieder zum Auto, und die Scheinwerfer blinkten ein zweites Mal auffordernd. Er musste sich jetzt wirklich beeilen, aber …

Er schaute zurück zur Brücke.

Die Hände ließen den Jungen los.

2

Die Praxis befand sich in einem mit Efeu bewachsenen Hinterhaus, das sich fast ein bisschen aufdringlich an die Mauer des Palais Brockdorff lehnte. Vom Fenster des Wartezimmers aus konnte Heloise Kaldan die Spitze der mit weißem Raureif bedeckten Kuppel der Marmorkirche sehen und die Palastwachen beobachten, die wie Schlafwandler in einer Schneekugel vor Schloss Amalienborg auf- und abmarschierten.

Sie nahm sich eine Modezeitschrift und wippte nervös mit dem Fuß, während sie darin herumblätterte. Das Adrenalin kribbelte in ihren Nervenenden, und ihr Blick flackerte abwesend über Modereportagen und Werbeanzeigen für Hautpflegeserien. Oberflächlichkeit und die Glorifizierung magersüchtiger Teenager, hübsch verpackt in weiche Pastelltöne.

Wer zur Hölle las eigentlich freiwillig so einen Müll?

Sie warf die Zeitschrift zurück auf den Stapel und sah sich um.

Der ganze Raum wirkte wie eine Fotostrecke in der kalifornischen Ausgabe von Schöner Wohnen. Die Einrichtung war komplett in Weiß und Cognactönen gehalten, aufgepeppt mit Sukkulenten in überdimensionierten Tontöpfen. An den Wänden hingen Plakate und Lithographien in unterschiedlichen Größen dicht versetzt nebeneinander, so dass man die asphaltgraue Wand dahinter nur noch erahnen konnte. Auf dem Boden lag ein cremefarbener Berberteppich, der die Elemente des Raums als letzter stilvoller Touch miteinander verband. Das alles war so schick, dass man beinahe vergessen könnte, wo man war.

Und dann doch wieder nicht …

Außer Heloise saßen noch zwei andere Patienten im Wartezimmer. Ein älterer, hagerer Mann und eine junge Frau mit milchweißer Haut und großen, silbergrauen Augen. Heloise schätze sie auf höchstens achtzehn und hoffte, dass das Mädchen nicht aus dem gleichen Grund hier war wie sie.

Ein großer blonder Mann in weißer Leinenhose und mintgrünem T-Shirt steckte den Kopf ins Zimmer, und das Mädchen drückte sofort den Rücken durch. Gleichzeitig zog sie die Nase auf komische Weise ein, leckte sich hastig über die Lippen und formte sie zu einem halbgeöffneten Schmollmund. Sie sah aus, als hätte sie gerade einen sehr unangenehmen Geruch im Raum bemerkt.

Selfiefratze, dachte Heloise. Eine der bizarrsten Erfindungen der Gegenwart.

Der Mann in der Tür beförderte mit einer schwungvollen Kopfbewegung ein paar Haarsträhnen aus seinem Gesicht, dann nickte er Heloise zu.

»Heloise Kaldan?«

Sie stand auf.

Jetzt musste sie es nur noch hinter sich bringen.

Mit ausgestrecktem Arm bat der Arzt Heloise ins Sprechzimmer und setzte sich an seinen weiß lackierten Schreibtisch. Heloise nahm ihm gegenüber Platz und stellte ihre Handtasche auf dem Parkett ab. Der Boden war genauso schief und krumm wie der Rest des Altbaus, und der Stuhl, auf dem Heloise saß, kippelte bei jeder Bewegung hin und her. Ihr Arzt überflog kurz ihre Patientenakte am Computer und sah sie dann an.

»Ah, ja, Heloise Kaldan … Sie sind also schwanger?«

Er sprach ihren Vornamen falsch aus. Mit hartem »H«, was irgendwie schroff klang. In den letzten Jahren hatte Heloise ihn bei jedem Arztbesuch darauf aufmerksam gemacht. Aber dieses Mal verbesserte sie ihn nicht. Stattdessen sagte sie: »Ja, sieht ganz so aus.«

»Waren Sie schon einmal schwanger?«

Sie schüttelte den Kopf und zeigte ihm den Test, den sie mitgebracht hatte. Zwei rote Streifen im Sichtfenster. Der eine war ganz deutlich zu sehen, der andere eher wässrig und schwach, wie ein beginnender Regenbogen, den man am besten erkennen konnte, wenn man nicht direkt hinschaute.

Der Arzt warf einen Blick auf das Teststäbchen und nickte.

»Ja, das sieht positiv aus. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es momentan nicht der passende Zeitpunkt für Sie?«

»Das war so nicht geplant, nein.«

Er nickte. »Nun, das kommt vor«, sagte er und lächelte warm, um zu betonen, dass sie sich ihm unbesorgt anvertrauen konnte. Kleine Grübchen in den Wangen verliehen ihm ein sympathisches Gesicht, auch jetzt schaute er sie aufmerksam an. Es hatte ein paar Jahre gedauert, bis Heloise begriffen hatte, dass seine anziehende Ausstrahlung und dieser direkte Blick nicht ihr persönlich galten. Er flirtete nicht, er war nur aufrichtig an ihrer Gesundheit interessiert. Außerdem funkelten seine blaugrünen Augen mit einem Ring aus poliertem Weißgold um die Wette, der an seinem linken Ringfinger steckte.

»Ich entnehme den Angaben, die Sie bei Ihrem Anruf heute Morgen gemacht haben, dass Sie etwa in der fünften Woche sein müssten. Stimmt das?«

Heloise schaute verlegen nach unten und nickte. Auf dieses Ergebnis war zumindest der Schwangerschaftsrechner gekommen, den sie im Internet gefunden hatte.

»Das ist gut«, sagte er. »Ein medikamentöser Abort ist nämlich nur in den ersten sieben Schwangerschaftswochen durchführbar. Zwischen der achten und zwölften Woche bleibt nur noch ein operativer Abbruch.«

Heloise sah hoch. »Das heißt Krankenhaus?«

»Ja. Der Eingriff selbst ist schnell überstanden, aber es ist immer besser, wenn man eine Narkose vermeiden kann. Deshalb bekommen Sie von mir diese Tablette hier …«

Er nahm eine Schachtel, auf der in großen grünen Buchstaben Mifegyne stand, drückte eine einzelne Pille aus dem Blister und legte sie Heloise in die Hand.

»… und nehmen sie, nachdem wir uns vergewissert haben, dass Sie wirklich erst in der fünften Woche sind. Durch dieses Präparat wird die Schwangerschaft effektiv beendet.«

Er machte routiniert eine halbe Drehung mit dem Stuhl und tippte ein paar Zeilen in den Computer.

»Zusätzlich verschreibe ich Ihnen noch Diclofenac 50, das wirkt muskelentspannend, und ein Medikament namens Cytotec.«

Während er redete, begann Heloises Herz, in einem seltsamen unregelmäßigen Rhythmus zu klopfen.

Dadurch wird die Schwangerschaft effektiv beendet …

Was zur Hölle machte sie hier? Wie war sie hier gelandet?

»Das Ganze sollte nicht mehr als ein paar Stunden dauern, und in aller Regel ist der Ablauf ziemlich undramatisch«, fuhr der Arzt fort. »Es wäre trotzdem besser, wenn Sie sich einen Tag dafür freinehmen würden und jemand bei Ihnen wäre. Haben Sie einen Partner, der sich um Sie kümmern kann?«

Heloise schüttelte den Kopf. »Ja und nein. Es ist … kompliziert.«

Der Arzt presste die Lippen zusammen und nickte verständnisvoll. »Ja, das höre ich oft. Die meisten befinden sich in einer schwierigen Situation.«

Heloise betrachtete die Pille in ihrer Hand und dachte an Martin.

Sie wusste, dass der Gedanke an ein Kind ihn begeistern würde. Es würde ihn glücklich machen und viel zu große Erwartungen wecken. Sie wären gezwungen, die nächste Phase ihrer Beziehung einzuläuten: Er würde darauf bestehen, einen Neil-Armstrong-Schritt nach vorn zu machen, während sie den dringenden Impuls verspürte, drei Schritte zurückzuweichen.

Heloise gefiel es so, wie es war. Oder besser gesagt: wie es bisher gewesen war. Ihr Verhältnis war schön, angenehm und – das war das Wichtigste – immer noch weitgehend unverbindlich. Aber jetzt kam es ihr vor, als hätte sich die Unbeschwertheit von einem Tag auf den anderen in eine tickende Bombe verwandelt. Mit den beiden Streifen im Sichtfenster hatte der Countdown begonnen, und vor ihrem inneren Auge sah Heloise die roten Zahlen bedrohlich blinken. Das Ganze würde ihr um die Ohren fliegen, egal ob sie das rote oder das blaue Kabel kappte, so viel war klar.

Also sollte sie es wohl einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen.

Der Arzt sah Heloise prüfend an, als versuche er, ihre Körpersprache zu entziffern.

»Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann können Sie problemlos warten, bis …«

»Ich bin mir sicher.«

»Okay, gut. Dann schauen wir jetzt am besten nach, in welcher Woche Sie sind.«

Er zeigte mit dem Kinn zur Liege im Behandlungsraum, der durch eine offene Schiebetür vom Sprechzimmer abgetrennt war, und setzte eine stahlgraue Brille auf. Die Brillengläser wirkten seltsam klein in seinem markanten Gesicht.

»Diese Schwangerschaftsrechner liegen mit dem Ergebnis gern mal ein bisschen daneben. Wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie sich auf der richtigen Seite der achten Woche befinden.«

Heloise holte tief Luft, dann schälte sie sich aus ihrer Lederjacke.

Nur das Ticken des Sekundenzeigers über der Untersuchungsliege und die ruhigen Atemzüge des Arztes störten die Stille im Raum.

Heloise selbst hielt die Luft an.

Sie hatte den Kopf vom Monitor weggedreht, weg von den Ultraschallbildern, aus Angst, den Anblick nie wieder von der Netzhaut löschen zu können. Die ganze Woche über hatte sie jeden wachen Gedanken an das, was da in ihr wuchs, verdrängt, aber nachts hatte sie schlecht geschlafen, sich im nass geschwitzten Bett hin und her gewälzt und in ihren Träumen kleine Ärmchen und Beinchen gesehen. Finger und Zehen. Einen Hinterkopf mit braunen Locken.

Aber nie ein Gesicht.

Sie hatte immer nur in einen konturlosen Kreis geblickt.

Was hatte das zu bedeuten?

Wollte sie Martins Gene nicht weitergeben? Oder bekam sie Panik beim Gedanken, ihre eigenen zu vererben? Und damit die ihres Vaters? Sie konnte nicht aufhören, darüber zu grübeln, ob es genetische Formen des Bösen gab. War es denkbar, dass sich die Gewissenlosigkeit im eigenen Erbgut versteckte, wie eine schlafende Zelle, die eine oder zwei Generationen überspringen konnte? Sie war definitiv nicht bereit, ihren Körper für dieses Experiment zu Verfügung zu stellen.

»Nun, Frau Kaldan«, sagte der Arzt. »Ich kann Ihre Vermutungen nur bestätigen. Schauen Sie mal …«

Widerstrebend folgte Heloise seiner Aufforderung.

Der Arzt zeigte vor sich auf den Bildschirm, der von einer undefinierbaren schwarz-weißen Masse ausgefüllt wurde. »Das hier, das ist Ihre Gebärmutter, sehen Sie?«

Heloise legte den Kopf schief und starrte mit leerem Blick auf den wabernden Fleck, den er ihr zeigte. Es hätte alles Mögliche sein können.

Er zeichnete mit dem Finger einen Kreis um einen kleinen erdnussförmigen Punkt. »Da. Sehen Sie? Es sieht ganz danach aus, als hätten Sie recht mit den fünf Wochen – plus minus ein paar Tage.«

Heloise nickte und schaute schnell wieder weg.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte er und schaltete den Monitor aus. »Haben Sie eine Entscheidung getroffen?«

»Ja.« Sie stützte sich auf die Ellenbogen. »Aber da ist noch etwas anderes, was ich Sie gern fragen würde. Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit immer wieder so ein unangenehm zittriges Gefühl im Körper.«

Mit einem talkumstaubigen Schnalzen zog der Arzt die Latexhandschuhe aus und nickte ihr zu. »Können Sie das genauer beschreiben?«

»Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es fühlt sich einfach alles … falsch an. Wie eine Art Nebel oder als würde ich unter einer Käseglocke stecken. Ich kann dann keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Das geht jetzt schon ziemlich lange so. Mehrere Monate, schätze ich. Auf jeden Fall hat es schon deutlich vor dem hier angefangen.« Sie nickte zu ihrem Bauch.

Der Arzt setzte die Brille ab, hielt sie mit zwei Fingern fest und putzte die Gläser mit seinem T-Shirt, während er Heloise eingehend musterte.

»Ein Zittern, sagen Sie? Ist das so eine Art innere Unruhe?«

»Ja.«

»Druckgefühl auf der Brust? Herzrasen?«

Sie nickte.

»Was machen Sie noch beruflich, Frau Kaldan? Sie sind Journalistin, oder?«

»Ja.«

»Haben Sie einen hektischen Arbeitsalltag?«

»Tja, ich denke schon.«

»Nehmen Sie oft Arbeit mit nach Hause?«

Heloise zuckte mit den Schultern. »Machen das nicht mittlerweile alle?«

Er sah sie an, verschränkte die Arme und biss sich dabei auf die Unterlippe.

»Das klingt, als hätten Sie viel um die Ohren. Gab es in Ihrem Leben in letzter Zeit eine besonders belastende Phase?«

Heloise spürte ein Stechen in ihren Schläfen, während die Erinnerungen in ihr aufstiegen wie stinkendes Methangas in einem Sumpf: Hände, die sich um ihren Hals schlossen. Kinder mit geschlossenen Augen. Die Inschrift auf dem Grabstein ihres Vaters …

Erinnerungen, die Heloise mit einem Herz zurückgelassen hatten, das vor Kälte blauschwarz gefroren war.

Eine belastende Phase?

»Das kann man so sagen.« Sie setzte sich auf.

»Was Sie beschreiben, klingt nach Stresssymptomen«, sagte der Arzt. »Aber ich würde trotzdem gern ihre Schilddrüsenwerte überprüfen. Ich schlage vor, dass wir Ihnen Blut abnehmen, um sicherzugehen, dass …«

Sie wurden von energischem Klopfen unterbrochen. Ohne eine Antwort abzuwarten, steckte die ältere Sprechstundenhilfe das geschminkte Gesicht durch die Tür.

»Entschuldige die Störung, Jens, aber da ist ein Anruf für dich.«

Sie deutete auf das Telefon, das auf dem hellen Designertisch im Sprechzimmer stand. »Die Schule ist dran. Sie sagen, es sei wichtig.«

Der Arzt runzelte die Stirn, und über der Nasenwurzel bildete sich eine senkrechte Falte.

Er drehte sich zu Heloise und lächelte entschuldigend. »Es tut mir leid, aber wenn Sie nichts dagegen haben, dann …«

Heloise wedelte seine Frage weg. »Nein, gar kein Problem.«

Er zog die mattierte Glasschiebetür zu, die die beiden Räume trennte, und ging mit schnellen Schritten zum Telefon.

Sie öffnete die Hand und betrachtete die Tablette, die sie immer noch festhielt. Sie war inzwischen feucht geworden und fing schon an, sich aufzulösen. Feine Krümel hatten sich in ihrer Lebenslinie gesammelt. Heloise legte sie in eine kleine Metallschale und hörte mit halbem Ohr, wie der Arzt nebenan den Anruf entgegennahm.

»Hallo? Ja, der bin ich. Doch, da sollte er sein … Wie spät ist es jetzt, sagen Sie? Ja, aber dann hat er doch seit zwanzig Minuten Unterrichtsschluss. Er ist bestimmt gerade auf dem Weg nach unten. Er trödelt ja manchmal … Aber vielleicht ist er auch direkt mit Patrick auf den Spielplatz gegangen. Die beiden waren für heute verabredet, soweit ich weiß. Haben Sie da schon nachgeschaut?«

Heloise stand auf und zog ihre Hose und ihre Lederjacke wieder an.

»Nein, ist er nicht«, fuhr der Arzt fort. »Nein, er ist nicht abgeholt worden. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn heute ist meine Frau mit Abholen dran, und sie ist noch auf der Arbeit, und … Doch, aber ich kann nicht … Okay. Ja, okay. Ich bin gleich da!«

Er beendete das Telefonat und wählte sofort danach eine neue Nummer.

»Hej, hier ist Papa. Wo bist du? Ruf mich bitte sofort an, wenn du meine Nachricht gehört hast, okay?«

Und dann noch ein Anruf.

»Ich bin’s. Hast du Lukas abgeholt? … Der Hort hat eben angerufen, weil er nach der Schule nicht dort aufgetaucht ist.«

Heloise konnte hören, wie die Panik in seiner Stimme wuchs. Ihr Blick fiel auf das gerahmte Foto, das auf der Fensterbank stand. Auf dem Bild sah der Arzt jünger aus als jetzt, aber seine schönen Augen und der markante Unterkiefer waren unverkennbar. Er hielt eine attraktive, aschblonde Frau im Arm, die ein leuchtend gelbes Sommerkleid mit Spaghettiträgern über der sonnengebräunten Haut trug. Zwischen ihnen stand ein Kind, vielleicht drei oder vier Jahre alt, und schwenkte begeistert eine italienische Fahne.

»Ich fahre jetzt rüber«, hörte sie von der anderen Seite der Schiebetür. »Doch, aber lass uns Ruhe bewahren, irgendwo muss er ja stecken, verdammt!«

Die Angst in seiner Stimme bestärkte Heloise in der Gewissheit, dass sie niemals so leben könnte. Immer in Sorge. Mit der Verantwortung, die ein Kind bedeutete. Mit der Verwundbarkeit, die damit in ihr Leben treten würde.

Dann lieber gar nichts fühlen.

Sie nahm die Pille aus der Metallschale, wickelte sie in ein Papiertaschentuch und steckte es ein.

Dann hängte sie sich ihre Tasche über die Schulter und verließ die Praxis.

3

Das Heulen des Rauchmelders riss Erik Schäfer aus der Starre, in die er vor der Küchenspüle verfallen war.

Er brachte den Alarm mit einem Faustschlag zum Schweigen und schaltete den Toaster aus. Als er den Kühlschrank öffnete, schlug ihm der enttäuschende Geruch von kaltem Plastik entgegen. Lustlos starrte er die halbleeren Fächer an.

Bis auf ein Päckchen Butter, ein Glas Marmelade und einen Liter Milch, den Connie und er gestern Abend noch im 7-Eleven gekauft hatten, nachdem sie in Kastrup gelandet waren, war nichts Essbares da.

Er stellte alles auf den Küchentisch und zog sein vibrierendes Handy aus der Hosentasche. Es war Lisa Augustin, seine Partnerin bei der Polizei. »Hallo?«

»Hej, Erik, ich bin’s.« Lisas Stimme tönte gutgelaunt und viel zu laut aus dem Telefon.

Schäfer schnitt eine Grimasse und hielt das Handy vom Ohr weg.

»Guten Morgen«, murmelte er.

»Na ja, eigentlich wäre ›guten Tag‹ um diese Uhrzeit passender. Jetlag?«

Schäfers Antwort beschränkte sich auf ein abwesendes Brummen.

»Wie war der Urlaub?«

»Schön«, sagte er und nahm vorsichtig das verkohlte Brot aus dem Toaster. »Ich war kurz davor, dort zu bleiben.«

Er kratzte die verbrannten Stellen mit einem Messer vom Toast. Die schwarzen Krümel blieben für einen kurzen Moment wie Vulkanstaub in der Luft hängen und rieselten dann sacht auf den Küchentisch. Sie erinnerten ihn an die schwarzen Strände von Saint Lucia, wo Connie und er die letzten fünf Wochen in ihrem kleinen karibischen Feriendomizil am Jalousie Beach verbracht hatten. In einem baufälligen Häuschen mit weißen Fensterläden, in dessen Garten Palmen, gelber Oleander und Mangobäume wuchsen.

Er sehnte sich jetzt schon dorthin zurück.

Seit dreißig Jahren, solange sie sich kannten, verbrachten sie ihre Ferien auf der Insel, auf der Connie geboren und aufgewachsen war. Inzwischen zog Schäfer das Leben in der Karibik dem Alltag in Kopenhagen vor, trotzdem ließ ihn immer wieder etwas ins Flugzeug steigen und Kurs auf Dänemark nehmen. Jedes Mal sagte er zu Connie, dass es nicht die Arbeit sei, die ihn nach Hause trieb. Dann lächelte sie nachsichtig, denn ihre Liebe war groß genug, um ihn mit seinen Ausreden durchkommen zu lassen.

Das war bei Lisa Augustin anders.

»Unsinn«, sagte sie lachend. »Du hast mich vermisst. Gib’s zu!«

Schäfer ignorierte ihren Kommentar. »Worum geht es?«

»Ich wollte hören, ob du schon unterwegs bist.«

»Ich fahre in zehn Minuten los«, sagte er und biss in sein Marmeladenbrot. »Wir sehen uns auf dem Präsidium.«

»Nein, genau deshalb rufe ich an. Ich bin nicht auf dem Präsidium.«

»Wo denn dann?«

»Auf dem Weg zur Nyholm-Schule.«

»Zur Nyholm-Schule?« Schäfer wurde hellhörig. »Was ist passiert?«

»Ein Kind ist verschwunden.«

Er schloss die Augen und kniff sie fest zu. Der erste Tag nach dem Urlaub und dann so etwas.

»Also los«, sagte er. »Was wissen wir?«

»Noch nicht viel. Die Vermisstenmeldung ist bei den Kollegen von der Bereitschaftspolizei eingegangen, aber soweit ich weiß, geht es um einen Jungen namens Lukas Bjerre, zehn Jahre alt. Er ist gegen zwei Uhr aus dem Schulhort verschwunden.«

Schäfer warf einen Blick auf die Uhr über dem Herd. Es war 15.33 Uhr.

»Wen hast du dabei?«

»Niemanden. Deshalb rufe ich ja an.«

»Was ist mit Bro und Bertelsen?«

»Sie ermitteln in einem Todesfall am Amerika-Kai. Und Clausen hat sich das Schlüsselbein gebrochen, deshalb war ich die letzten Tage solo unterwegs.«

»Ich komme«, sagte Schäfer.

Er legte auf und trank einen Schluck von dem Kaffee, den Connie ihm eingeschenkt hatte, bevor sie zum Einkaufen gefahren war. Der Kaffee war inzwischen kalt.

Mit einer routinierten Bewegung schnallte er sich das Pistolenholster um die Schultern und holte seine Winterjacke.

Auf dem Weg zur Haustür warf er einen Blick auf die Terrasse vor seinem kleinen roten Klinkerhaus in Valby. Ein Spatz landete gerade an der Futterstation, die Connie erst vorhin mit Meisenknödeln bestückt hatte, und pickte an der fettigen Samenkugel.

Schäfers Blick wanderte weiter über den wintermüden Rasen und blieb an den Plastikstühlen hängen, die in der hinteren Ecke des Gartens aufgestapelt waren, bedeckt von dreckigem, welkem Laub. Draußen wurde es schon wieder dunkel, und er dachte an die Sonne, die gerade auf einen weiteren herrlichen Morgen auf Saint Lucia herunterstrahlte.

Er schüttelte den Kopf, als er in die Kälte hinaustrat.

»Was zur Hölle machen wir hier?«, murmelte er und schlug die Haustür hinter sich zu.

4

Heloise Kaldan richtete die Pistole auf den Mann hinter dem großen Doppelschreibtisch, der mitten im Raum stand.

Er saß wie in Trance vor seinem Computer, sein Blick klebte förmlich am Bildschirm. Aus dem Handy, das neben ihm lag, ertönte Musik. Mit steifen Zeigefingern trommelte er ein Solo auf die Tischkante.

Welcome to the jungle. We’ve got fun and games.

Heloise betrachtete die langen, dunkelbraunen Locken, die seine breite Stirn bedeckten. Das weiße, frisch gebügelte Hemd saß ein wenig zu stramm um die muskulösen Oberarme und den kräftigen Brustkorb.

Sie lächelte.

So ein talentierter Mann, dachte sie. So schlau. So begabt. Und so unglaublich eitel.

Sie lehnte sich ein wenig weiter durch die offene Tür nach vorn, lautlos, langsam, und legte einen Finger an den Abzug.

»Mogens?«

»Mm?«

Der Journalist Mogens Bøttger schaute in derselben Sekunde vom Bildschirm auf, als die Plastikkugel seine Brust traf. Mit einem animalischen Schrei riss er den Mund auf und warf sich so heftig auf dem Schreibtischstuhl zurück, dass er ein paar Meter rückwärtsrollte.

»Sag mal, spinnst du?«

Verärgert starrte er Heloise an, die lachend auf ihn zuging. Mit der Pille sicher in der Tasche fühlte sie sich leicht. Der Morgen hatte düster begonnen, doch jetzt hatte sie einen Fluchtplan. Sie konnte diese Geschichte abhaken und neu anfangen. Sie hatte gerade noch mal die Kurve gekriegt.

»Du hättest dich sehen sollen«, kicherte sie.

»Kaldan, du … Biest!« Mogens Bøttger presste die Hand auf die rechte Brust. »Mann, das hat echt weh getan!«

»Ach, komm schon!« Heloise pustete imaginären Rauch von der Mündung der neongrünen Nerf-Gun. »Das ist ein Kinderspielzeug. Wie weh kann das schon tun.«

»Okay, dann gib sie mir!«

Mogens Bøttger stand auf. Er baute sich mit seinen ganzen zwei Meter vier vor ihr auf und versuchte, ihr die Pistole aus der Hand zu winden.

»Ich zeige ich dir mal, wie das zwiebelt!«

Heloise warf die Plastikwaffe quer durch den Raum, wo sie auf einem alten abgenutzten Chesterfieldsofa landete.

»Schon gut! Du hast gewonnen!«, sagte sie und ergab sich mit erhobenen Händen.

Widerwillig ließ Bøttger sie los und setzte sich mit kindlich beleidigter Miene auf seinen Stuhl.

»Wenn du lachst, siehst du aus wie dieser eine Alte aus der Muppet Show, Kaldan. Hat dir das schon mal jemand gesagt?«

Heloise grinste und setzte sich an ihren Arbeitsplatz gegenüber von Mogens Bøttger.

Er nickte in Richtung Sofa. »Woher hast du diese Mordwaffe?«

»Die gehört Kaj.«

Bøttgers linke Augenbraue formte einen skeptischen Bogen.

»Hä?« Er machte die Musik leise. »Sagtest du Kaj?«

Seine Verwunderung war begründet.

Kaj Clevin war ein älterer Kollege, der Restaurantkritiken für das Demokratisk Dagblad schrieb. Er war allgemein als Vollblutsnob bekannt, der einen latenten Hass gegen alles hegte, was dem Proletariat gefiel. Seine Kritiken waren immer auf den winzigen Prozentsatz an Lesern zugeschnitten, die seine Begeisterung für das teilten, was Heloise als dekadente Gastro-Onanie bezeichnete.

»Was um alles in der Welt macht Kaj mit einer neongrünen Softairpistole?«, fragte Bøttger.

»Das ist keine Softairpistole, das ist eine Nerf-Gun.«

»Das ist eine Psychopathenwaffe von pöbelhaftem Charakter. Deshalb noch mal die Frage: Wie kommt Kaj zu so etwas?«

Heloise zuckte mit den Schultern. »Sein Enkel hat ihn letzte Woche zur Arbeit begleitet. Wahrscheinlich hat der Junge sie hier vergessen.«

Bøttger riss die Augen auf. »Meinst du dieses kleine Monster mit dem Unterbiss, das hier neulich durch die Gegend getobt ist und alle genervt hat?«

»Mm-hmm.«

»Das war Kajs Enkel?«

Heloise nickte.

Er rümpfte die Nase. »Bäh.«

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass es verboten ist, ›bäh‹ im Zusammenhang mit einem Kind zu verwenden.«

»Das ist mir egal. Der Typ sah aus wie Quark! Weißt du, wen ich meine? Der kleine Dicke aus diesem Trickfilm, Walhalla.«

Sie verzichtete auf eine Antwort und fing an, ihre Notizbücher und Arbeitsunterlagen aus der schwarzen Ledertasche zu kramen.

»Aber um Quark gegenüber fair zu bleiben, gebe ich zu, dass die wenigsten Kinder süß sind. Wenn ich Fernanda morgens im Kindergarten abgebe, sitzen sie alle mit klebrigen Rotznasen da. Das ist echt eklig. Und Kinder stinken!«

»Nur zu, Mogens, immer raus mit der Wahrheit«, sagte Heloise lächelnd. Sie zog ihr Handy heraus und öffnete eine E-Mail, die Morten Munk aus der Rechercheabteilung ihr geschickt hatte. Der Betreff lautete »Veteranen vs. Vergleichsgruppe: Selbstmordrate«.

»Wenn ich dir das nicht sagen kann, Kaldan, wem dann? Du bist die Einzige, die noch normal ist. Nicht so wie meine Schwester.«

»Was ist mir ihr?«

»Früher war sie supergut drauf. Sie hatte immer etwas Spannendes zum Gespräch beizutragen. Aber dann hat sie diesen Niels kennengelernt, wir nennen ihn auch Anzug-Niels. Sie haben Kinder bekommen, zwei Stück – und die sind wirklich niedlich, ehrlich. Aber jetzt sind sie raus nach Holte gezogen. Sie haben sich einen Bungalow gekauft und einen Benzinrasenmäher mit allem Schnickschnack.«

»Na und?«

»Sie ist einfach unglaublich langweilig geworden.«

»Ist sie denn glücklich?«

»Klar ist sie glücklich! Aber das passt einfach nicht zu ihr.«

Heloise versuchte, ein Lachen zu unterdrücken, aber stattdessen prustete sie durch die Nase.

»Was für ein Glück, dass du dich nicht verändert hast, seit du Vater geworden bist.« Sie warf ihm einen spöttischen Blick über den Schreibtisch zu.

Bøttger quittierte ihn mit einem genervten Kopfschütteln. »Natürlich verändert man sich, sonst wäre man ja aus Stein. Aber ich habe mir meinen Zynismus bewahrt, und das ist ein wichtiger Charakterzug bei einem Menschen. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich dich so gut leiden kann, Kaldan. Du bist einer der zynischsten Menschen, die ich kenne.«

»O danke, aber du musst es mit den Komplimenten nicht gleich übertreiben.«

Bøttger verneigte sich respektvoll, als hätte er sie soeben zum Ritter geschlagen. »Bleib, wie du bist, versprich mir das!«

»Keine Sorge«, sagte Heloise trocken. »Da besteht keine Gefahr.«

Nachdem sie die Mail von Morten Munk gelesen hatte, in der alles stand, was er über Selbstmorde unter Veteranen herausgefunden hatte, versuchte sie noch einmal, Gerda zu erreichen, ihre beste Freundin.

Es war der dritte Versuch heute. Normalerweise rief Gerda immer ziemlich schnell zurück, und es vergingen selten mehr als eine, höchstens drei Stunden, ohne dass nicht wenigstens eine Textnachricht von ihr kam.

Heute herrschte schon den ganzen Tag ungewohnte Funkstille.

»Hej, ich bin’s noch mal. Melde dich doch bitte bei mir«, sagte Heloise, nachdem die Mailbox angesprungen war. »Ich brauche deine Hilfe für diesen Artikel, von dem ich dir neulich erzählt habe.«

Sie beendete den Anruf im selben Moment, als ihre Chefin Karen Aagaard hinter ihr in der Tür auftauchte.

»Wo zum Kuckuck stecken denn alle?«

Heloise machte eine halbe Drehung mit dem Stuhl und schaute sie überrascht an. Dann lächelte sie freudig.

»Oh, hej! Ich dachte, du bist krank?«

»Ich bin nicht krank. Was macht ihr gerade? Wo sind die anderen?« Gereizt starrte Karen Aagaard Heloise über den Rand ihrer Hornbrille an und zeigte auf die leeren Stühle in dem Großraumbüro. Normalerweise war sie der Inbegriff von Großzügigkeit und Gelassenheit, aber heute wirkte sie ungewohnt giftig.

Heloise zog verwundert die Augenbrauen hoch und zuckte mit den Schultern.

»Ich habe keine Ahnung. Alle unterwegs, vermutlich?«

»Redaktionssitzung. Jetzt!«, blaffte Aagaard.

Ohne ein weiteres Wort machte sie auf dem Absatz kehrt. Das gereizte Klackern ihrer königsblauen Stilettos konnte man den ganzen Redaktionsflur hinunter bis zum Konferenzraum hören.

Heloise und Bøttger schauten sich an.

»Was war das denn?«, fragte er.

Schulterzuckend stand Heloise auf. »Kommst du?«

5

Auf Höhe des Statens Museum for Kunst schaltete Erik Schäfer die Sirene aus. Das Gerücht vom Verschwinden des Jungen würde sich ohnehin schneller verbreiten als Läuse im Pfadfinderlager und für Panik unter den Eltern der Schulkinder sorgen. Er sah keinen Grund, den Prozess noch zusätzlich zu beschleunigen. Er erreichte die Schule und parkte seinen zerschrammten, schwarzen Opel Astra am Bürgersteig vor der Statue von Christian dem Vierten. Seine Majestät hatte den Blick fest auf das Schulgebäude gerichtet, das wie ein überdimensioniertes Monopolyhotel auf einem schmalen Grundstück zwischen dem Bahnhof Østerport und Nyboder lag, dem historischen senfgelben Wohnquartier der Marine.

Die Nyholm-Schule war für Schulen, was die Marmorkirche für Kirchen war, dachte Schäfer. Keine trostlose avantgardistische Kapelle mit einer Orgel, deren Pfeifen aussahen wie die Rohre einer Bohrinsel, sondern ein Ort mit Seele, mit Geist. Wen juckte es, wie viele internationale Preise die jungen Stararchitekten heutzutage abräumten. Seinetwegen konnten sie noch so viele nachhaltige Slalompisten auf Müllverbrennungsanlagen und verrückte Ökohäuser bauen – er konnte diese Glaskonstruktionen, die in der ganzen Stadt wie Pilze aus dem Boden schossen, einfach nicht leiden.

Manchmal hatte er das Gefühl, er wäre der Einzige in diesem Land, der keinen Lack gesoffen hatte. Und manchmal dachte er, dass er einfach nur langsam alt wurde. Aber vielleicht lief es letztendlich auf das Gleiche hinaus.

Er ließ den Blick über den Schulhof schweifen, wo sich ein regelrechter Volksauflauf gebildet hatte. Mütter und Väter standen in Grüppchen, die Kinder an der kurzen Leine, und selbst aus der Entfernung war es ihnen eindeutig anzusehen: Seine Vorsichtsmaßnahme war umsonst gewesen. Die Läuse juckten schon.

Als Schäfer den Basketballkäfig passierte, in dem ein pickeliger Teenager mit schlaksigen Gliedmaßen und großer Nase Körbe warf, entdeckte er seine Partnerin Lisa Augustin, mit der er seit einigen Jahren eng zusammenarbeitete. Sie und zwei Kollegen der Bereitschaftspolizei sprachen gerade mit einem Paar, aus dessen langen, fahlen Gesichtern Schäfer schloss, dass es sich um die Eltern des Jungen handelte.

Wenn man die Größe außer Acht ließ, hatte der Vater durchaus Ähnlichkeit mit dem jungen Robert Redford, dachte Schäfer. Rotblonde Haare, markante Nase und eine Kieferpartie, die ihm etwas »Old-Hollywood«-Artiges verlieh. Die Frau neben ihm war auch nicht hässlich, aber sie ging in der Menge der Mütter ein wenig unter. Alles Frauen, die wie sie feste Schuhe und zweckmäßige Jacken trugen. Sie sah praktisch und bodenständig aus – das komplette Gegenteil von Mr. Hollywood –, doch der Ausdruck in ihren Augen unterschied sie von den anderen. Er verriet pure Verzweiflung.

Schäfer fing Lisa Augustins Blick auf, und sie beschränkten ihre Wiedervereinigung nach fünfwöchiger Trennung auf ein schlichtes Nicken.

Sie kam ihm entgegen, und als sie vor ihm stand, fragte Schäfer: »Ist er inzwischen aufgetaucht?«

Lisa schüttelte den Kopf. Ihre blonden Haare waren zu einem straffen Knoten im Nacken zusammengebunden. »Nein, und es sieht schlechter aus, als ich dachte.«

»Was meinst du?«

»Der Junge war heute überhaupt nicht in der Schule. Keiner weiß, wo er steckt.«

»Und was heißt das konkret? Wann ist er zum letzten Mal gesehen worden?«

»Heute früh, hier auf dem Schulhof. Laut Zeugenaussagen ist er kurz vor acht durch diese Tür dort gegangen.«

Sie zeigte auf eine alte Eichenholztür, einen von zwei Eingängen des Schulgebäudes.

»In seinem Klassenzimmer im dritten Stock ist er allerdings nicht aufgetaucht. Mit anderen Worten: Seit …«, sie schaute auf die TAG-Heuer-Herrenuhr an ihrem sehnigen Handgelenk, »… knapp acht Stunden hat ihn niemand mehr gesehen.«

»Acht Stunden?!«, wiederholte Schäfer beherrscht, während das Blut in seinen Schläfen zu pochen begann. »Warum zur Hölle hat die Schule nicht früher reagiert?«

Er sah sich nach einem Erzieher oder einer Lehrerin um, die er sich zur Brust nehmen konnte. Dabei fiel sein Blick auf einen Mann mittleren Alters, der weinend an einem großen Klettergerüst im Schulhof lehnte. Er trug eine Ritterrüstung aus Plastik und unter seinem Arm ragte die Klinge eines Schaumstoffschwerts heraus.

»Die Klassenlehrerin ist davon ausgegangen, dass der Junge krank ist«, sagte Lisa. »Es ist offenbar nicht üblich, das Fehlen im Laufe des Tages zu überprüfen. Das passiert erst, wenn die Unterrichtszeit zu Ende ist und die Kinder in den Hort wechseln.« Sie zeigte mit dem Daumen über die Schulter. »Das Labyrinth – so heißt der Hort – befindet sich hier im Erdgeschoss. Die Eltern sollen ihre Kinder online krankmelden, und wenn ein Kind unangekündigt fehlt, rufen die Erzieher an und fragen nach, ob das betreffende Kind abgeholt wurde oder krank zu Hause ist.«

»Und?«

»Als der Junge nicht aufgetaucht ist, wurden die Eltern kontaktiert. Die sind aus allen Wolken gefallen – und jetzt stehen wir hier.«

Sie gab Schäfer ein Foto.

»Das Bild wurde Anfang des Schuljahres aufgenommen. Die Frisur ist noch dieselbe, und er hat sich seitdem wohl auch sonst nicht sehr verändert.«

Auf dem Foto war ein blonder Junge mit schmalen Lippen zu sehen. Er hatte den Mund leicht geöffnet, als wäre die Kamera mitten in einer Frage ausgelöst worden. Seine blauen Augen waren groß und aufmerksam, die Haut hell, ohne blass zu wirken. Ein ungewöhnliches Kind, dachte Schäfer. Mit den feingeschnittenen Zügen und den langen, dichten Wimpern war er auf eine Art hübsch, die sonst eher Mädchen vorbehalten war.

»Das ist er also«, murmelte Schäfer und steckte das Bild in die Innentasche seiner dunkelgrünen Bomberjacke. Er schaute zum Schulgebäude. »Da drinnen gibt es wahrscheinlich Hunderte von Möglichkeiten, sich zu verstecken. Dachboden, Toiletten, Turnhalle, Kellerräume … Wir müssen jeden Winkel absuchen. Hier ist er reingegangen, sagst du?«

Er ging zur Tür, legte eine Hand auf die Klinke und kam zu der Erkenntnis, dass die alte Seele dieser Schule ein paar ziemlich unpraktische Begleiterscheinungen mit sich brachte. Er musste sein ganzes Körpergewicht einsetzen, um die schwere Eichentür aufzuziehen.

Drinnen zeigte Lisa auf eine breite, offene Treppe, die an der Seite der Pausenhalle in die oberen Stockwerke führte.

»Hier muss er nach oben, wenn er in sein Klassenzimmer will, aber der Hinterausgang der Schule ist direkt dort hinten. Es wäre also prinzipiell denkbar, dass er sofort wieder nach draußen gegangen ist, als er heute Morgen gekommen ist.« Sie nickte zu einer Tür auf der gegenüberliegenden Seite.

»Du meinst, er ist abgehauen?«

Lisa hob die Arme. »Möglich wäre es.«

Schäfer ging zu der Tür, machte sie auf und stand unversehens auf der Rückseite der Schule.

Er sah sich um.

Direkt vor ihm befand sich die Rückseite des Hotels Østerport. Ein hässlicher, gefängnisartiger Betonklotz. Er ging nach links und folgte dem Weg an der Hotelmauer entlang bis zu einem Drahtzaun. Der Zaun war an mehreren Stellen gekappt worden, klaffende Löcher gaben den Weg auf den eingewachsenen Bahndamm und zu den Gleisen frei, die hinter dem Hotel zum nahe gelegenen Bahnhof verliefen.

Schäfer zwängte sich durch eins der Löcher und untersuchte das Areal jenseits des Zauns.

War der Junge vielleicht hier durchgeschlüpft? War es denkbar, dass er auf einen Zug gesprungen war? Oder war er über die Gleise in den Park gegangen, der wie ein Dschungel auf der anderen Seite des Gleisbetts lag?

Von Østerport aus fuhren Züge in alle Himmelsrichtungen. Jetzt, nach acht Stunden, konnte der Junge längst in Kassel sein, in Stockholm oder sonst wo. Die Suche hatte zu spät begonnen.

Viel zu spät.

Schäfers Gedanken wurden von einer S-Bahn übertönt, die in den Bahnhof einfuhr und mit quietschenden Bremsen die frostklare Luft zerfetzte. Er hielt sich mit den Fingern die Ohren zu und ging zurück zu Lisa.

»Wir müssen die gesamte Schule auf den Kopf stellen«, sagte er. »Wir brauchen die Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras, sowohl des Hotels als auch des Bahnhofs, und wir müssen Anwohner und Passanten befragen, ob der Junge heute irgendwo gesehen wurde. Hat er ein Handy?«

»Ja.«

»Sorg dafür, dass es sofort geortet wird, damit wir wissen, ob es ein- oder ausgeschaltet ist und wo es zuletzt benutzt wurde. Die Zeugen, mit denen du schon gesprochen hast, müssen offiziell vernommen werden.« Er zeigte nach vorn. »Da drüben hinter den Schienen ist ein Park, den müssen wir auch auf links drehen.«

»Das ist ein großes Gebiet.«

»Richtig, und deshalb sollten wir nicht länger rumtrödeln, sondern in die Hufe kommen!«

Lisa hob ihr Handy ans Ohr. »Wie viele Leute soll ich bei Carstensen anfordern?«

Per Carstensen war ihr Dezernatsleiter und in letzter Zeit ungewöhnlich großzügig mit seinen Leuten. Seit dem Regierungsbeschluss, der dem Militär eine Reihe von Polizeiaufgaben übertragen hatte, standen für die meisten Arbeiten tatsächlich genug Beamte zur Verfügung. Aber es war vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis man sie wieder in die Steinzeit zurückwerfen würde.

»Er soll uns die ganze Kavallerie schicken«, sagte Schäfer. »Und sag ihm, sie sollen die Hunde mitbringen. Wir müssen den Jungen finden. Jetzt!«

Lisa nickte.

»Acht Stunden …«, sagte Schäfer.

Er und Lisa tauschten einen Blick, und er konnte an den Falten auf ihrer Stirn ablesen, dass sie dasselbe dachte wie er.

»Es wird langsam dunkel, und die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken«, sagte er. »Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.«

6

»Und?«

Die Ressortleiterin Karen Aagaard ließ den Blick langsam durch den Konferenzraum wandern.

»Was gibt es Neues?«

Sie schaute zu Bøttger, der mit der üblichen Arroganz loslegte.

»Ich sitze an einer Geschichte, die absolut preisverdächtig ist«, sagte er.

Karen Aagaard ächzte. »Erzähl uns erst mal, was du hast, bevor du deinen Namen in ein Messingschild gravieren lässt.«

»Ich habe drei Quellen, die berichten, dass die Kriminalitätsstatistiken, die von der letzten Regierung veröffentlich wurden, manipuliert waren.«

»Manipuliert? In welcher Hinsicht?«

»Sie waren unvollständig, um es vorsichtig auszudrücken. Entscheidende Zahlen sind unterschlagen worden. Als man festgestellt hat, dass Ausländer bei den Erstvernehmungen vor dem Untersuchungsrichter überrepräsentiert waren, entschied man sich, diesen Bereich in der Gesamtstatistik ganz einfach nicht zu berücksichtigen.«

»Wer war für diese Entscheidung verantwortlich?«

»Sie wurde zweifellos auf ministerialer Ebene getroffen«, sagte Bøttger, »aber der Landespolizeichef muss auf die eine oder andere Weise ebenfalls involviert gewesen sein.«

»Und wer sind deine Quellen?«, fragte Aagaard.

»Zwei Beamte vom Polizeirevier City und einer vom Hauptbahnhof. Sie sagen, bei der Polizei sei es ein offenes Geheimnis, dass die Statistiken nicht stimmen.«

»Ist einer von ihnen bereit, sich öffentlich zu äußern?«

Bøttger schüttelte den Kopf. »Keiner will namentlich genannt werden. Aber ich habe die echten Zahlen hier.«

Er wedelte mit einem kleinen schwarzen Notizbuch, das er mit zwei Fingern in die Luft hielt.

»Ich muss sie nur noch mit den veröffentlichten Statistiken abgleichen und dann nachhaken, warum man solche Tricksereien inszeniert hat. Das heißt, mindestens ein ehemaliges Regierungsmitglied steckt ganz schön in Erklärungsnot. Dasselbe gilt für den Landespolizeichef.«

»Fein«, nickte Karen Aagaard. Sie schien etwas besänftigt zu sein. »Für mich hört sich das zwar noch nicht direkt preisverdächtig an, aber gut. Mach dich an die Arbeit.«

Sie richtete den Blick auf Heloise.

»Kaldan? Was hast du?«

Heloise schaute von ihrem Handy auf.

»Ich bin dabei, Material für eine Geschichte über PTBS unter Veteranen zu sammeln, Arbeitstitel Die späten Opfer des Krieges«, sagte sie. »Allein im letzten Monat haben sich drei Veteranen mit posttraumatischem Belastungssyndrom das Leben genommen. Gemessen an den Vergleichsmonaten der letzten zehn Jahre ist das ein markanter Anstieg.«

Karen Aagaards Mundwinkel sanken sichtlich nach unten.

Skeptisch musterte Heloise ihre Chefin. Ihre dunklen Haare waren wie üblich zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden, und auch die Perlenohrringe saßen dort, wo sie hingehörten. Aber irgendetwas war anders als sonst, irgendetwas sah … falsch aus. Und dann wurde ihr bewusst, dass Karen nicht geschminkt war. Heloise konnte sich nicht daran erinnern, ihre Ressortleiterin jemals ohne Make-up gesehen zu haben. Mit winterblasser Haut und müden Augen, eingerahmt von Wimpern, die so dünn waren, dass sie geradezu durchsichtig wirkten, sah sie fast leblos aus.

Heloise blinzelte die Gedanken beiseite und hob ihr Telefon hoch. Sie zeigte auf einen Chat, den sie mit Gerda Anfang der Woche geführt hatte.

»Eine Freundin von mir arbeitet bei der Armee. Ihr Name ist Gerda Bendix. Sie ist Psychologin und auf Traumatherapie spezialisiert. Natürlich darf sie sich nicht über konkrete Fälle äußern, aber ich weiß, dass einer der Toten ihr Patient war. Sie kann mir dabei helfen, die Probleme zu beleuchten, mit denen Soldaten zu kämpfen haben, wenn sie aus den Kriegsgebieten nach Hause kommen.«

Heloise zog ein Blatt aus der Tasche – eine Graphik über Selbstmorde in der Armee seit 2001 – und schob sie über den Mahagonitisch zu Karen Aagaard hinüber.

»Mit Abstand die meisten Soldaten, die ins Ausland entsendet werden, sind junge Männer, die nicht die leiseste Ahnung haben, was sie dort erwartet. Und nun hat es einen vierten gegeben.«

»Einen vierten was?«, fragte Bøttger.

»Selbstmord. Erst gestern wurde die Leiche einer jungen Soldatin gefunden, die …«

Karen Aagaard stand auf.

Heloise musterte sie von oben bis unten. Mogens Bøttgers Mund öffnete sich zu einem stummen Wundern.

»Ich muss los«, sagte Karen und packte ihre Unterlagen zusammen. »Ich habe total vergessen, dass ich einen … Wir unterhalten uns später weiter, ja?« Sie ging ein paar Schritte rückwärts, drehte sich zur Tür um und verließ hastig den Raum.

»What the fuck?«, platzte Bøttger heraus. Dann schaute er zu Heloise. »Sie benimmt sich heute aber wirklich komisch, oder?«

Heloise zuckte verwirrt die Schultern. »Mikkelsen meinte vorhin, sie wäre krank, aber dann ist sie trotzdem hier aufgetaucht … Hoffentlich hat sie nichts Schlimmes.«

»Karen? Nein, was sollte sie haben? Die Frau ist so fit, dass es weh tut. Sie hat ja noch nicht mal irgendein Laster. Wahrscheinlich ist sie nur …« Bøttgers Augenbrauen wanderten plötzlich nach oben, als der Groschen fiel. »Nee, das ist bestimmt wegen der Sache mit Peter.«

»Mit ihrem Sohn?«, fragte Heloise. »Was ist mit ihm?«

»Er soll wieder auf einen Auslandseinsatz. Ich war gestern gerade bei Karen, als er angerufen hat, um es ihr zu sagen. Wenn ich so darüber nachdenke, ist sie bei der Nachricht ganz schön blass geworden …«

Heloise runzelte die Stirn. »Ich wusste gar nicht, dass er immer noch bei der Armee ist.«

Karen Aagaards Sohn war viele Jahre beim Militär gewesen, aber im letzten Jahr hatte er die Leitung des Wachdienstes bei einem Kreditinstitut übernommen. Karen war glücklich darüber gewesen, dass seine Kriegseinsätze endlich vorbei waren.

»Er hat seine Stelle gekündigt, weil er wieder wegwollte«, sagte Bøttger.

»Und ich sitze hier und rede von Soldaten, die Selbstmord begehen«, sagte Heloise und fuhr sich seufzend mit der Hand durch die Haare. »Arme Karen.«

Sie schaute auf ihr Handy, das in ihrer Hand vibrierte. Gerdas Name leuchtete auf dem Display.

»Hej, da bist du ja«, sagte sie. »Ich habe ein paarmal versucht, dich zu erreichen, aber du hattest wahrscheinlich …«

»Die Polizei ist bei uns in der Schule!«, fiel Gerda ihr ins Wort. Ihre Stimme klang ungewohnt laut, als hätte sie Kopfhörer in den Ohren.

Heloise spürte, wie ihr der kalte Schweiß ausbrach. Im Bruchteil einer Sekunde flackerten Bilder verschiedener Worst-Case-Szenarien an ihrem inneren Auge vorbei.

Terrorangriff. Amoklauf. Ein übergriffiger Lehrer …

»Ist Lulu etwas passiert?«, fragte Heloise. Sie war bereits aufgestanden.

»Nein, entschuldige, das hätte ich dir gleich als Erstes sagen sollen. Sie ist bei mir«, sagte Gerda. »Aber ein Junge ist verschwunden. Ich habe heute Morgen noch gesehen, wie er gebracht wurde, und jetzt ist er weg. Niemand weiß, wo er den ganzen Tag war. Ich befürchte inzwischen wirklich, dass er entführt worden ist.«

7

»Mit wem hast du gesprochen?«

Schäfer sah Lisa Augustin an, als sie wieder draußen auf dem Schulhof standen.

»Jens und Anne Sofie Bjerre«, sagte sie und zeigte zu den Eltern des Jungen. Sie diskutierten gerade aufgebracht mit einem Kollegen der Bereitschaftspolizei und einer hageren Frau, die wie ihre eigene Karikatur aussah.

»Die Frau daneben ist die Leiterin des Horts. Und mit der dunkelhaarigen Dame dort drüben habe ich mich auch schon unterhalten.«

Lisa zeigte ihm eine große, gazellenhafte Frau, die mitten auf dem Schulhof stand, an der einen Hand ein Kind und in der anderen ein Handy, das sie sich ans Ohr hielt.

»Außerdem mit dem Erzieher da hinten.«

Mit einem Nicken deutete sie auf einen jungen androgynen Mann mit asiatischen Zügen. Er trug seine langen schwarzen Haare zu einem eigenwilligen Pferdeschwanz gebunden oben auf dem Kopf, und die Augen waren geschminkt, aber er hatte einen ausgeprägt männlichen Körperbau. Auf den ersten Blick hätte Schäfer nicht sicher sagen können, ob er es mit einem Mann oder einer Frau zu tun hatte.

»Er heißt Kevin«, sagte Lisa.

Es gab schon wirklich schräge Vögel, dachte Schäfer und schaute sich weiter auf dem Schulhof um.

»Und was ist mit Mister Game-of-Thrones?« Er nickte in Richtung des Rollenspiel-Typen, der immer noch schluchzend am Klettergerüst lehnte.

»Er heißt Patrick …« Lisa warf einen Blick in ihre Notizen. »… Jørgensen. Arbeitet ebenfalls im Hort. Er und Lukas haben ein gemeinsames Projekt auf dem Spielplatz, irgendwas mit Schwertkampf. Sie waren heute zu einem Duell verabredet.«

Schäfer hob eine Augenbraue. Einerseits beneidete er Erwachsene, die so hemmungslos ihre kindliche Spielfreude auslebten und ihren Tränendrüsen freien Lauf ließen. Andererseits weckten sie immer auch sein Misstrauen. In seinen Augen war es seltsam, wenn erwachsene Männer verkleidet durch die Gegend rannten und Cowboy und Indianer spielten. Und weinten.

Er schaute zurück zur Gazelle. Sie unterhielt sich jetzt mit einer anderen Mutter, die mit dem Rücken zu Schäfer stand. An dem weißen Atem, der stoßweise aus ihrem Mund aufstieg, konnte er ablesen, wie aufgebracht sie war. Ihr Gesicht kam ihm vage bekannt vor, irgendetwas klingelte bei ihm, aber er konnte die Frau nirgends einordnen.

»Und wer ist das Model?«, fragte er, während in der Ferne die Sirenen der Einsatzfahrzeuge lauter wurden.

»Sie heißt Bendix«, antwortete Lisa, dieses Mal ohne vorher ihre Notizen zu konsultieren. »Gerda Bendix.«

Schäfer wusste sofort, warum dieser Name sich jetzt schon im Gedächtnis seiner Partnerin eingeprägt hatte. Die Frau war geradezu provozierend attraktiv, und wenn sich Lisa Augustin für eine Sache besonders interessierte, dann waren es schöne Frauen.

»Ihre Tochter geht hier zur Schule, und sie ist, soweit wir wissen, die Letzte, die den Jungen gesehen hat.«

»Bendix?«, wiederholte Schäfer und kratzte sich am Kinn. »Der Name kommt mir bekannt vor.«

Da drehte sich die Frau, mit der Gerda Bendix redete, zu ihm um, und ein Gefühl freudiger Überraschung breitete sich in Schäfers Brustkorb aus. Er hatte sich geirrt. Das war keine andere Mutter. Es war die Journalistin Heloise Kaldan.

Im selben Moment hatte Kaldan ihn ebenfalls entdeckt und kam sofort auf ihn zu.

»Hej, Erik«, sagte sie lächelnd, als sie sich gegenüberstanden. »Willkommen zu Hause.«

Er lächelte warm. »Heloise!«