Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

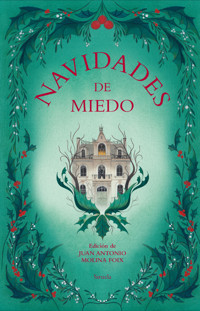

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Los mejores y más terroríficos cuentos navideños de los grandes autores de la literatura universal La creencia en fantasmas es, probablemente, tan vieja como la propia humanidad y el gusto por la narración oral. Resulta natural entonces que ambas se combinaran a la perfección durante el crudo y amenazador invierno, cuando la muerte estaba más presente que nunca, propiciando de este modo que los cuentos de espectros y aparecidos se consolidaran en tales fechas como una popular tradición. Diseñados para enmascarar las cosas que más nos asustan y aligerar la carga de nuestros pensamientos, el atractivo secreto de estos relatos —de las horribles criaturas que creamos, de los fantasmas que nos acechan y los demonios que operan en nuestras mentes— es que, si bien las historias en sí son ficciones, los peligros subyacentes que evocan y la emoción que sentimos al enfrentarlos son absolutamente reales. Así pues, acurrucados junto a la chimenea y en un ambiente netamente festivo, esta terrorífica antología nos invita a redescubrir esa milenaria experiencia, magnética y sugestiva mezcla de divertimento y escalofrío. Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne, J. H. Riddell, Sheridan Le Fanu, Guy de Maupassant, Antón Chéjov, Benito Pérez Galdós, Arthur Conan Doyle, J. M. Barrie, J. K. Bangs, B. M. Croker, Thomas Hardy, Edith Nesbit, G. K. Chesterton, Algernon Blackwood, Emilia Pardo Bazán, M. R. James y Arthur Machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Prólogo

Charles Dickens

Nathaniel Hawthorne

Mistress J. H. Riddell

Sheridan Le Fanu

Benito Pérez Galdós

Guy De Maupassant

Arthur Conan Doyle

Antón Chéjov

J. M. Barrie

J. K. Bangs

Mistress B. M. Croker

Thomas Hardy

Edith Nesbit

G. K. Chesterton

Algernon Blackwood

Emilia Pardo Bazán

M. R. James

Arthur Machen

Notas

Créditos

Para Cecilia, Bruno, Lucía

y demás comensales de San Agustín

Prólogo

A sad tale’s best for winter. I have one of sprites and goblins.

SHAKESPEARE, Cuento de invierno (1611)

Ah, distinctly I remember it was in the bleak

December,

And each separate dying ember wrought its ghost

upon the floor.

POE, «El cuervo» (1845)

«La historia nos había mantenido sin resuello, en torno al fuego, pero salvo la obvia observación de que era espantosa, como básicamente debe serlo cualquier relato curioso contado en Nochebuena en una casa antigua…». Así empieza la célebre nouvelle de Henry James Vuelta de tuerca (1898), haciéndose eco de la costumbre ancestral de reunirse alrededor de la chimenea para contarse cuentos de fantasmas. La víspera de Navidad como noche de gran gala de los espectros.

La creencia en fantasmas se remonta a la Antigüedad. La tradición probablemente sea tan antigua como la propia humanidad y el gusto por la narración oral. Por lo tanto, es natural que ambas se combinaran en el invierno, cuando la muerte estaba presente en la mente de las personas, incluidos los recuerdos del fallecimiento de sus seres queridos, por lo que los cuentos de fantasmas se convirtieron en tales fechas en una popular actividad oral junto a la chimenea.

La tradición probablemente comenzó a partir de la fiesta pagana de Yule de los antiguos pueblos escandinavos y germanos, a su vez una hibridación de las Saturnales romanas, rito con el que se daba la bienvenida al invierno. La Navidad cristiana absorbió y amalgamó dichas celebraciones de lo que los antiguos llamaban «días angostos», los menos luminosos y más cortos del año. La creencia predominante es que la combinación fue una consecuencia natural de las largas noches de invierno y los rituales paganos vinculados al solsticio correspondiente. Los practicantes creían que los espíritus de los muertos estaban más activos durante esa época del año.

«Cuentos de invierno» es un término que probablemente se utilizó un siglo antes de Marlowe y la era isabelina, y continuó haciéndose durante algún tiempo después, y se puede decir que constituye un subgénero en sí mismo. Es más difícil establecer definitivamente su asociación con la Navidad, pero durante la era Tudor, la Navidad era una fiesta popular y, como probablemente hacía frío, es seguro que, con la familia reunida alrededor del fuego, se contaban historias de fantasmas.

Como señaló Chesterton, la famosa obra de Dickens A Christmas Carol in Prose: Being a Ghost-Story of Christmas (1843) debe gran parte de su hilaridad al hecho de ser un cuento de invierno, y de un invierno muy invernal. El ambiente suele acompañar. La Nochebuena coincide, con apenas un par de días de diferencia, con el solsticio de invierno, es decir, la noche más larga del año. Es época de frío, nieve, oscuridad y largas noches. El momento idóneo para que los sentimientos más oscuros del hombre se exacerben.

En cierto modo, las historias con las que nos encanta ser inquietados son también una forma de preparación, a menudo para lo peor, un eficaz lenitivo para mitigar los sufrimientos del ánimo. Acurrucados en nuestro sillón favorito, en un ambiente netamente festivo, nos tranquilizamos frente a las cosas que sabemos que pueden hacernos daño. Afuera hace frío, pero podemos subir la calefacción. El clima exterior se vuelve sombrío o amenazador, y es hora de redescubrir ese sentido del juego que muchos de nosotros hemos perdido con los años y que, a veces con un poco de suerte, nos acordamos de redescubrir en Navidad. Es una forma de aligerar la carga de nuestros pensamientos recurriendo a cuentos fantásticos diseñados para enmascarar las cosas que más nos asustan. En una época del año en la que es posible optar por quedarse cómodamente en casa a salvo del mal tiempo y con abundante comida y bebida, el estremecimiento al leer sobre aparecidos suele ser un grato contraste.

Pero el atractivo secreto de estos cuentos —de las horribles criaturas que creamos, los fantasmas que nos acechan y los demonios que descubrimos operando dentro de nuestras propias mentes— es que, si bien las historias en sí son ficciones, los peligros subyacentes que evocan y la emoción que sentimos al enfrentarnos a ellos son, al final, bastante reales.

En 1918 Virginia Woolf escribió un ensayo, «Ghost Stories, Feelings, Our Love», en el que cuestionaba dicho atractivo, preguntándose: «¿Cómo vamos a explicar el extraño anhelo humano del placer de sentir miedo que está tan involucrado con nuestra afición por los cuentos de fantasmas?». La respuesta que ella misma propone puede decirnos mucho sobre por qué se convirtieron en una tradición navideña por derecho propio: «Es agradable tener miedo cuando somos conscientes de que no corremos ningún tipo de peligro».

No está del todo claro por qué en la Inglaterra victoriana el cuento de fantasmas estaba tan estrechamente asociado con la Navidad. La imagen de gente sentada frente al fuego, en tiempos remotos, contándose este tipo de cuentos es casi un cliché, pero no parece haber mucha evidencia de ello. En su excelente y completo estudio de la Navidad tradicional, Book of Christmas: Descriptive of the Customs, Ceremonies, Traditions, Superstitions, Fun, Feeling and Festivities of the Christmas Season (1845), Thomas K. Hervey ni siquiera menciona las ghost stories.

Los cuentos de fantasmas realmente alcanzaron popularidad en el siglo diecinueve, pasando de una tradición oral a la palabra impresa por primera vez en 1819, cuando Washington Irving publicó un relato que se refería a personas que se reunían en Navidad para contarse historias espectrales.

El escritor estadounidense, que había viajado a Inglaterra en 1815, publicó en 1819 The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent., que contenía algunos ensayos y cuentos, incluido el icónico «Sleepy Hollow», pero fueron sus cuatro artículos sobre la Navidad (en especial «Old Christmas») los que contribuyeron a recuperar el espíritu perdido de la festividad y a revivir el interés por costumbres que estaban desapareciendo en Inglaterra. Y, sobre todo, a crear un concepto más hogareño de la Navidad, alejado de la fiesta colectiva en los campos, confiriéndole ese aire de armonía familiar que todavía subsiste.

Cuando regresé al salón, encontré a los presentes sentados alrededor del fuego, escuchando al párroco, que estaba profundamente acomodado en una silla de roble de respaldo alto, obra de algún hábil artífice de antaño […]. Desde este venerable mueble, con el que tan admirablemente armonizaban su figura sombría y su arrugado rostro moreno, contaba extraños relatos de supersticiones y leyendas populares de los parajes circundantes que había llegado a conocer en el curso de sus investigaciones como anticuario.

A partir de esta cita, extraída de «Old Christmas», es obvio que la tradición de sentarse alrededor del fuego y contar historias de fantasmas en Nochebuena es anterior a la era victoriana.

Antes de 1860, el libro navideño era una pretenciosa colección, primorosamente encuadernada, de versos melosos y grabados sentimentaloides, un melindroso regalo para una tía soltera o una novia platónica. Pero poco o nada tenía que ver con la Navidad, salvo que era en sí mismo una dádiva. A partir de esa fecha pasó a ser no una estrena, sino el emblema mismo de la Navidad laica en forma comprimida.

Solo de vez en cuando se escuchaba alguna voz contra esta interpretación social de la Navidad como sacramento de la gran familia. El personaje más conocido de Dickens, Ebenezer Scrooge, inolvidable protagonista de A Christmas Carol (1843), fue uno de ellos. Dickens era un firme defensor de la Navidad y, tal vez como reacción a su propia pobreza en la infancia, la promovió como una fiesta familiar. Era partidario de recuperar las antiguas tradiciones de una nostálgica Navidad inglesa para devolver una sensación de armonía que faltaba en el mundo que le rodeaba.

Su primera escaramuza en defensa de esa antigua tradición había sido «A Christmas Dinner», un breve relato incluido en Sketches by Boz (1833). Y en su primera novela, The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1837), reincidió con un tal Gabriel Grub, un viejo y malvado sacristán que recibe la visita de duendes del pasado, presente y futuro, y aprende de los errores de su comportamiento.

Seis años más tarde, el 19 de diciembre de 1843, Dickens publicaría una historia más completa de mister Grub, con el nombre trocado en Ebenezer Scrooge, y el mundo cambió. Pero lo más importante fue que el concepto de Navidad experimentó un renacimiento, y lo que se había convertido en una festividad marginada despegó en Gran Bretaña y unos años más tarde explotó hasta convertirse en algo de proporciones gigantescas.

A finales del siglo diecinueve los cuentos de fantasmas navideños se habían vuelto tan omnipresentes que en 1891 el humorista británico Jerome K. Jerome se quejaría en Told After Supper: «Cada vez que cinco o seis personas de habla inglesa se reúnen alrededor de una fogata en Nochebuena, empiezan a contarse historias de fantasmas. Nada nos satisface más en Nochebuena que escuchar auténticas anécdotas sobre espectros. Es una época genial y festiva, y nos encanta reflexionar acerca de tumbas, cadáveres, asesinatos y sangre».

El primer libro dedicado íntegramente a cuentos navideños de temática sobrenatural parece haber sido el popular Round About Our Coal-Fire: or, Christmas Entertainments, de autor anónimo, aparecido en Londres hacia 1730 (con varias ediciones en aquella década), que presentaba, además de un capítulo sobre historia de la magia, relatos sobre fantasmas y ogros.

Sin embargo, lo que dio alas a estos cuentos de miedo, diseñados para aligerar la carga de nuestros pensamientos y enmascarar las cosas que más nos asustan, fue la aparición del anuario de Navidad, un libro de entretenimiento que las revistas y publicaciones periódicas británicas más conocidas, como Daily News, The Strand, The Pall Mall Magazine, The Evening News, The Cambridge Review, Household Words, All the Year Round, Blackwood’s, Once a Week o St James’s Budget, e incluso editoriales como Routledge o Ward, Lock & Company, publicaban especialmente por esas fechas teniendo en mente los lucrativos mercados de Navidad y Año Nuevo.

El talante de esas publicaciones, en general, era el de «soltarse el pelo», incluso en las revistas más chapadas a la antigua. Su contenido estaba influenciado por los gustos literarios y culturales de una clase media emergente y hacía hincapié en historias de aventuras y peligros físicos, a menudo ambientadas en lugares extraños, dando énfasis a las emociones. El anuario solía incluir acertijos, charadas, tiras cómicas, máscaras navideñas completas, textos de pantomima, villancicos y canciones, ilustraciones especiales y poesía para Navidad, adivinanzas y trucos mágicos, chistes y diversiones similares. Y, por supuesto, cuentos de fantasmas.

La Revolución Industrial significó que la impresión se mecanizara por primera vez y, como resultado, el material de lectura se volvió mucho más asequible y podía producirse en masa. Al mismo tiempo, los niveles de alfabetización iban en aumento, creando un nuevo mercado para la literatura. Las publicaciones periódicas de ficción funcionaban casi como la televisión de su época: ofrecían entretenimiento ligero y requerían una gran cantidad de contenido organizado en partes manejables. La inclusión de historias en serie al estilo de una telenovela aseguraba que el público siguiera comprando nuevas emisiones. Los cuentos de fantasmas solían ser independientes y no seriales, y proporcionaban la posibilidad de variar el ritmo dentro de una publicación periódica. Funcionaron particularmente bien a mediados y finales del siglo diecinueve, lo que condujo a una verdadera edad de oro para el género. Dada su procedencia de la ancestral tradición oral, recuperada y transmitida de generación en generación, en los siguientes siglos es indudable que han ido perdiendo su raigambre, pero ello no es óbice para que sigan siendo una lectura perfecta no solo para las fechas navideñas, sino para cualquier otra época del año.

La mayor parte de los cuentos recogidos en esta antología procede de estos anuarios. Como es lógico, hay una gran mayoría de autores anglosajones (siete ingleses, dos escoceses, dos irlandeses, un galés y dos estadounidenses), pero me he permitido incluir dos españoles, un francés y hasta un ruso, que curiosamente también publicaron este tipo de cuentos en periódicos o revistas de sus respectivos países e igualmente en fechas navideñas. La nómina, además de variopinta, integra a los más reconocidos especialistas británicos del cuento de fantasmas (Riddell, Le Fanu, Bangs, Croker, Nesbit, Blackwood, M. R. James o Machen), considerados clásicos indiscutibles de tan rica tradición porque lograron dar en el blanco numerosas veces obteniendo por ello su tan merecida fama, pero asimismo a otros autores esclarecidos, y no solo de lengua inglesa, que no pudieron resistirse al indudable atractivo de este género y, aunque ocasionalmente, lo cultivaron con gran maestría y brillantez. Tal es el caso de Dickens, Hawthorne, Galdós, Maupassant, Conan Doyle, Chéjov, Barrie, Hardy, Chesterton o Pardo Bazán.

La selección, naturalmente personal y sin duda arbitraria, como es de rigor, no pretende ser exhaustiva por razones obvias de espacio, pero sí al menos representativa del género en sus numerosas variantes. Teniendo siempre presente la máxima exigencia de calidad literaria, he tratado de mezclar una amplia variedad y originalidad de enfoques, alternando relatos consagrados con otros menos conocidos. Por eso he preferido obviar el popular Christmas Carol de Dickens y sustituirlo por su primera incursión en el género en puridad, pero a cambio, como adecuado colofón de la antología, incluyo una curiosa continuación del mismo que el ingenioso Machen, con su elegante prosa, se atrevió a escribir casi ochenta años después.

Para acabar, reconozco que mi única pretensión al hacer la selección ha sido que el lector lo pase de miedo, al menos tanto como yo lo pasé cuando en su tiempo leí estos cuentos y ahora lo he vuelto a pasar al releerlos para hacer la recopilación. Confío en que así sea.

JUAN ANTONIO MOLINA FOIX

CHARLES DICKENS

Historia de los duendes que se llevaron a un sacristán1

En una antigua ciudad abacial, por esta parte del país, hace mucho, mucho tiempo —tanto que la historia debe de ser cierta porque nuestros bisabuelos la creían sin reservas— oficiaba como sacristán y enterrador del cementerio un tal Gabriel Grub. Que un hombre sea sepulturero, y esté rodeado permanentemente de emblemas de mortalidad, de ningún modo significa que por eso tenga que ser una persona taciturna y melancólica; vuestros empresarios de pompas fúnebres son los tipos más alegres del mundo; y en cierta ocasión tuve el honor de tener relaciones íntimas con un hombre, cuyo oficio era doliente en los funerales, que en su vida privada, y fuera de servicio, era el individuo más divertido y gracioso que haya canturreado una canción desvergonzada sin olvidar una sola palabra, o haya apurado un vaso bien cargado sin pararse a respirar. Pero no obstante estos precedentes contradictorios, Gabriel Grub era un tipo desabrido, intratable y hosco —un hombre taciturno y solitario que no tenía trato con nadie más que consigo mismo, y con una vieja garrafa con funda de mimbre que le cabía en el amplio y profundo bolsillo de su chaleco— que miraba cada rostro alegre que pasaba a su lado con tan marcado gesto de rencor y mal humor que era difícil de enfrentar sin sentirse algo peor.

Una víspera de Navidad, poco antes de ponerse el sol, Gabriel se echó al hombro su pala, encendió su farol y se dirigió al viejo cementerio, pues tenía que abrir una fosa para la mañana siguiente y, sintiéndose muy deprimido, pensó que quizás le levantaría el ánimo ponerse a trabajar enseguida. De camino por la antigua calle vio a través de los viejos marcos de las ventanas los fuegos llameantes que brillaban en las chimeneas, y oyó las estrepitosas risas y los gritos de alegría de los que se reunían a su alrededor; observó los ajetreados preparativos para la comida del día siguiente, y olió los diversos y sabrosos aromas consiguientes cuyos vapores ascendían en nubes de las ventanas de la cocina. Todo era hiel y ajenjo2 para el corazón de Gabriel Grub; y cuando salieron de las casas grupos de niños, saltando y cruzando la calle a paso ligero, y antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente se les unieron media docena de pilluelos de pelo rizado que se apiñaron a su alrededor mientras subían en tropel las escaleras para pasar la tarde con sus juegos navideños, Gabriel esbozó una sonrisa forzada y agarró el mango de su pala con más firmeza, mientras pensaba en el sarampión, la escarlatina, el afta, la tosferina y también muchas otras fuentes de consuelo.

En ese feliz estado de ánimo, Gabriel anduvo a grandes zancadas, respondiendo con un breve y malhumorado gruñido a los amistosos saludos de cuantos vecinos se cruzaban con él de vez en cuando hasta internarse en el oscuro callejón que conducía al cementerio. Gabriel estaba impaciente por llegar al oscuro callejón porque, en términos generales, era un paraje agradable, lóbrego y triste, al que la gente de la ciudad procuraba no ir salvo en pleno día y cuando brillaba el sol; por lo tanto, le indignó bastante oír a un bribonzuelo cantar a voz en grito una festiva canción acerca de una feliz Navidad, en ese mismo santuario que desde la época de la antigua abadía y el tiempo de los monjes tonsurados llamaban el Callejón del Ataúd. Mientras Gabriel seguía su camino, y la voz se acercaba, descubrió que procedía de un chiquillo que iba deprisa a unirse a uno de los grupitos de aquella calle, y que, en parte para acompañarse, y en parte para prepararse para la ocasión, gritaba la canción a pleno pulmón. De modo que Gabriel esperó a que el muchacho llegara y entonces, esquivándolo en una esquina, le golpeó en la cabeza con su farol cinco o seis veces, solo para enseñarle a modular su voz. Y mientras el muchacho echó a correr con la mano en la cabeza, cambiando por completo de tono, Gabriel Grub se rio para sí mismo de buena gana y entró en el cementerio, cerrando la puerta tras él.

Se quitó la casaca, depositó el farol en el suelo y, metiéndose en la fosa inacabada, trabajó en ella durante poco más o menos una hora con muy buena voluntad. Pero la escarcha había endurecido la tierra y no era nada fácil desmenuzarla y sacarla con la pala; y aunque había luna, era muy nueva y arrojaba poca luz sobre la tumba, que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento, esos obstáculos habrían deprimido y puesto de mal humor a Gabriel Grub, pero estaba tan contento de haber parado el canto del chico que prestó poca atención al escaso progreso que hacía, y cuando hubo terminado su trabajo aquella noche miró al interior de la fosa con pura satisfacción, susurrando mientras recogía sus bártulos:

Menudo cobijo para cualquiera, cuando la vida se acaba;

unas cuantas varas de tierra fría, una piedra por almohada,

y otra piedra a los pies, y que los gusanos se lo coman después.

Tupida hierba por encima, y barro húmedo en rededor,

¡menudo cobijo en tierra sagrada, no puede haberlo mejor!

—¡Ju, ju! —se rio Gabriel Grub, mientras se sentaba en una lápida sepulcral que era su lugar de descanso favorito y sacaba su garrafa forrada de mimbre—. ¡Un ataúd en Navidad! ¡Un aguinaldo navideño! ¡Ju, ju, ju!

—¡Ju, ju, ju! —repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él.

Gabriel se detuvo, cuando estaba a punto de llevarse a los labios la garrafa forrada de mimbre, y miró a su alrededor. El fondo de la más antigua de las tumbas que le rodeaban no estaba tan callado y quieto como el cementerio a la pálida luz de la luna. La helada escarcha brillaba en las lápidas y centelleaba como ristras de gemas entre las tallas de piedra de la vieja iglesia. La nieve, endurecida y crujiente, cubría el suelo y extendía sobre los espesos montones de tierra un manto tan blanco y suelto que parecía que allí yacieran cadáveres, ocultos únicamente por sus mortajas. Ni el más leve susurro alteraba la profunda tranquilidad de aquel solemne escenario. El mismo sonido parecía haberse congelado, de tan frío y tranquilo que estaba todo.

—Fue el eco —dijo Gabriel Grub, volviéndose a llevar la garrafa a los labios.

—No fue el eco —dijo una voz profunda.

Gabriel se levantó a toda prisa y se quedó clavado en el sitio por la sorpresa y el terror; pues sus ojos se posaron en una figura que le heló la sangre.

Sentada en una lápida vertical, cerca de él, había una extraña y misteriosa figura, que Gabriel se dio cuenta enseguida de que no era de este mundo. Sus largas e increíbles piernas, que podían haber llegado al suelo, estaban levantadas y cruzadas de un modo extraño y caprichoso; sus nervudos brazos estaban desnudos y apoyaba las manos en las rodillas. Cubría su rechoncho cuerpo con una prenda ajustada, adornada con pequeñas aberturas; una capa corta le colgaba de la espalda, cuyo cuello recortado con curiosos picos le servía al duende de gorguera o pañuelo; y las punteras de sus zapatos se combaban formando largas puntas. Llevaba en la cabeza un sombrero de ala ancha de forma cónica, adornado con una sola pluma. El sombrero estaba cubierto de blanca escarcha; y el trasgo parecía llevar sentado cómodamente en aquella misma lápida doscientos o trescientos años. Permanecía completamente inmóvil, sacando la lengua como si se burlara y enseñándole los dientes como solo puede hacer un duende.

—No fue el eco —dijo el trasgo.

Gabriel Grub quedó paralizado y no pudo responder.

—¿Qué haces aquí en Nochebuena? —le dijo el duende con severidad.

—Vine a cavar una tumba, señor —farfulló Gabriel Grub.

—¿Qué hombre es capaz de vagar entre tumbas y cementerios en una noche como esta? —exclamó el trasgo.

—¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub! —gritó un atronador coro de voces que pareció llenar el cementerio.

Gabriel miró a su alrededor con temor… No se veía nada.

—¿Qué llevas en esa garrafa? —dijo el duende.

—Ginebra holandesa, señor —respondió el sacristán, temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas y pensó que el que le preguntaba podría pertenecer al departamento de impuestos al consumo de los trasgos.

—¿Quién bebe ginebra holandesa a solas en un cementerio, en una noche como esta? —dijo el duende.

—¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub! —exclamaron de nuevo las atronadoras voces.

El trasgo miró de soslayo y con malicia al aterrorizado sacristán y luego, alzando la voz, exclamó:

—¿Y quién es, entonces, nuestra razonable y legítima presa?

A esta pregunta, el coro invisible respondió en un tono que sonaba como una multitud de voces en medio del poderoso crescendo del órgano de la vieja iglesia…, un tono que parecía llegar a los oídos del sacristán con una furiosa ráfaga de viento y se extinguía al pasar esta; pero el estribillo de la respuesta seguía siendo el mismo:

—¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub!

El duende se rio más burlonamente que antes al tiempo que dijo:

—Y bien, Gabriel, ¿qué dices a esto?

El sacristán apenas podía respirar.

—¿Qué te parece esto, Gabriel? —dijo el trasgo, levantando los pies a uno y otro lado de la lápida y mirando las punteras vueltas hacia arriba de su calzado con tanta complacencia como si contemplara el más elegante par de botas de agua de todo Bond Street.

—Es… es… muy curioso, señor —respondió el sacristán, medio muerto de miedo—. Muy curioso y muy bonito, pero creo que volveré a terminar mi trabajo, señor, si no le parece mal.

—¡Trabajo! —dijo el duende—, ¿qué trabajo?

—La tumba, señor; cavar la fosa —farfulló el sacristán.

—¡Ah!, la tumba, ¿eh? —dijo el trasgo—; ¿quién cava fosas en un momento en que todos los demás están alegres y disfrutando?

Las misteriosas voces volvieron a contestar:

—¡Gabriel Grub! ¡Gabriel Grub!

—Me temo que mis amigos te reclaman —dijo el duende, empujando más todavía la lengua contra la mejilla…, y era una lengua por demás asombrosa—. Me temo que mis amigos te reclaman, Gabriel.

—Por favor, señor —respondió el sacristán horrorizado—, no creo que sea posible, señor; ni siquiera me conocen, señor; no creo que esos caballeros me hayan visto nunca, señor.

—Oh, sí que te han visto —contestó el trasgo—; conocemos al hombre con cara de pocos amigos y semblante ceñudo que venía por la calle esta noche lanzando a los niños miradas horribles y asiendo con más fuerza su pala de enterrador. Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con envidia y rencor porque estaba alegre y él no podía. Lo conocemos, lo conocemos.

Al decir esto, el duende soltó una estridente carcajada que el eco devolvió veinte veces; y levantando las piernas, se puso cabeza abajo, o más bien apoyó la punta de su sombrero de ala ancha en el estrecho borde de la lápida, desde donde hizo una pirueta con extraordinaria agilidad hasta caer directamente a los pies del sacristán, plantándose ante él en la postura en la que se suelen colocar los sastres delante del mostrador.

—Siento… siento… tener que dejarle, señor —dijo el sacristán, tratando de ponerse en movimiento.

—¡Dejarnos! —dijo el trasgo—. Gabriel Grub nos va a dejar. ¡Ju, ju, ju!

Mientras el duende se reía, el sacristán observó por un momento que brillaban unas luces en las ventanas de la iglesia, como si todo el edificio estuviera iluminado; luego desaparecieron, sonó en el órgano una música alegre, y toda una tropa de trasgos, réplica exacta de la primera, entró en tropel en el cementerio y empezó a jugar a pídola con las lápidas, sin pararse un momento para tomar aliento, sino que pasaban por encima de las más altas, una tras otra, con la más maravillosa destreza. El primer duende era el saltador más asombroso, y ninguno de los demás podía igualársele; pese a su extremo terror, el sacristán no pudo por menos de observar que mientras sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño normal, el primero abordaba los panteones familiares, con sus verjas de hierro y todo, con tanta facilidad como si fueran guardacantones.

Por último, el juego alcanzó su máxima emoción; el órgano aceleró cada vez más su ritmo y los trasgos saltaron cada vez más rápido, haciéndose un ovillo, cayéndose de bruces al suelo y botando sobre las lápidas como pelotas. La cabeza le daba vueltas al sacristán con la misma rapidez del movimiento que contemplaba, y las piernas se tambaleaban bajo su peso, mientras los espíritus volaban ante sus ojos; cuando de pronto el rey de los trasgos se abalanzó sobre él, le cogió por el cuello y se hundió con él en la tierra.

Cuando Gabriel Grub tuvo tiempo de tomar aliento, pues la rapidez del descenso le había dejado sin respiración, se encontró en lo que parecía ser una cueva grande, rodeado por todas partes por grupos de duendes feos y adustos; en el centro de aquel sitio, en un asiento elevado, estaba apostado su amigo del cementerio; y cerca de él estaba el propio Gabriel Grub, sin poder moverse.

—Hace frío esta noche —dijo el rey de los trasgos—, mucho frío. ¡Un vaso de algo caliente, enseguida!

Nada más oír esta orden, media docena de oficiosos duendes con una perpetua sonrisa en los rostros, que Gabriel Grub imaginó que serían cortesanos, desaparecieron a toda prisa y enseguida regresaron con una copa de líquido incendiario, que ofrecieron al rey.

—¡Ah! —exclamó el trasgo, cuyas mejillas y garganta se transparentaron al beberse de un trago las llamas—, ¡esto sí que le calienta a uno, ya lo creo! Traed una copa llena de lo mismo para mister Grub.

Fue inútil que el infortunado sacristán protestara de que no acostumbraba a tomar nada caliente por la noche; uno de los duendes lo sujetó mientras otro le vertía el abrasador líquido por la garganta; todos los reunidos se troncharon de risa al verlo toser y atragantarse, y enjugarse las lágrimas que brotaron en abundancia de sus ojos, tras tragarse el ardiente brebaje.

—Y ahora —dijo el rey, metiéndole increíblemente en el ojo al sacristán el extremo puntiagudo de su sombrero de ala ancha, ocasionándole con ello el más intenso dolor—; ¡y ahora mostrad a este desgraciado y melancólico hombre unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén!

Al decir eso el trasgo, una espesa nube que oscureció el fondo más remoto de la cueva se fue disipando poco a poco y reveló, aparentemente en lontananza, un pequeño aposento escasamente amueblado, pero limpio y ordenado. Una multitud de niños pequeños estaban reunidos alrededor de un fuego vivo, agarrados al vestido de su madre y dando brincos en torno a su silla. La madre se levantaba de vez en cuando y apartaba la cortina, como si esperara que apareciese alguien; en la mesa se había dispuesto una frugal comida; y junto a la chimenea había una butaca. Se oyó un golpe en la puerta; la madre la abrió y los niños se apiñaron en torno a ella, y dieron palmadas de alegría cuando su padre entró. Estaba empapado y cansado, y se sacudió la nieve de la ropa mientras los niños lo rodearon y, con bullicioso entusiasmo, cogieron su capa, sombrero, bastón y guantes, y atravesaron con ellos la habitación a todo correr. Acto seguido, cuando él tomó asiento junto al fuego para comer, los niños se le subieron a las rodillas y la madre se sentó a su lado, y todo parecía felicidad y bienestar.

Pero, casi imperceptiblemente, hubo un cambio de perspectiva. El escenario se trasladó a un pequeño dormitorio, donde agonizaba el niño más pequeño y más bueno; se había desvanecido el color sonrosado de sus mejillas, y la luz de sus ojos; y en cuanto lo vio el sacristán con un interés que nunca había sentido ni conocido antes, se murió. Sus hermanitos y hermanitas se apiñaron en torno a su cama y le cogieron la diminuta mano, tan fría y pesada; pero retrocedieron al tocarla y miraron con temor su rostro infantil; pues, aunque el niño parecía estar en calma y tranquilo, durmiendo en silencio y en paz, comprendieron que estaba muerto, y sabían que era un ángel que los miraba desde arriba, y los bendecía desde un radiante y alegre cielo.

De nuevo pasó una leve nube por la imagen y otra vez cambió el motivo. El padre y la madre eran ahora viejos y desvalidos, y el número de los que los rodeaban había disminuido en más de la mitad; pero había contento y alegría en sus rostros y radiantes sonrisas en sus miradas al apiñarse en torno al fuego para contar y escuchar viejas historias de tiempos pasados. Poco a poco, tranquilamente, el padre penetró en la tumba y, poco después, la que había compartido todas sus preocupaciones y problemas le siguió al lugar de reposo. Los pocos que todavía les sobrevivían se arrodillaron ante su tumba y regaron con sus lágrimas el césped verde que la cubría; luego se levantaron y se alejaron, tristes y abrumados, pero sin amargos llantos ni lamentos de desesperación, pues sabían que algún día volverían a reunirse; y de nuevo se mezclaron con el ajetreado mundo y recobraron el contento y la alegría. La nube se adueñó del escenario y lo ocultó a la vista del sacristán.

—¿Qué piensas de esto? —dijo el duende, volviendo su grueso rostro hacia Gabriel Grub.

Gabriel murmuró algo así como que era muy bonito, y pareció un poco avergonzado cuando el trasgo concentró en él su furibunda mirada.

—¡Miserable! —dijo el duende, en un tono de exagerado desprecio—. ¡Eres un miserable!

Parecía disponerse a añadir algo más, pero la indignación le impidió seguir hablando, de modo que levantó una de sus flexibles piernas y, blandiéndola un poco por encima de la cabeza, para asegurar su puntería, le propinó a Gabriel Grub una sonora patada; inmediatamente después de eso, todos los trasgos que estaban a la espera en torno al desdichado sacristán le dieron puntapiés sin piedad, de acuerdo con la arraigada e invariable costumbre de los cortesanos del mundo entero, que dan puntapiés a quien la realeza se los da y abrazan a quien la realeza lo hace.

—¡Mostradle algo más! —dijo el rey de los duendes.

Ante esas palabras, la nube se disipó, revelando a la vista un espléndido y hermoso paisaje… Hay otro como ese, todavía hoy, a menos de media milla de la antigua ciudad abacial. El sol brillaba en el despejado cielo azul, el agua chispeaba bajo sus rayos, y los árboles parecían más verdes, y las flores más alegres, por su alentadora influencia. El agua murmuraba con un grato sonido, los árboles susurraban por la ligera brisa que agitaba sus hojas, los pájaros cantaban en las ramas, y la alondra gorjeaba en lo alto dando la bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana; una soleada y fragante mañana de verano; la más diminuta hoja, la más pequeña brizna de hierba, estaban llenas de vida. Las hormigas continuaban sigilosamente con su agotador trabajo cotidiano, las mariposas revoloteaban y disfrutaban de los cálidos rayos del sol; miríadas de insectos desplegaban sus transparentes alas y gozaban de su breve pero feliz existencia. La gente seguía adelante, entusiasmada con la escena; y todo era claridad y resplandor.

—¡Eres un miserable! —dijo el rey de los trasgos, en un tono más despreciativo que antes.

Y de nuevo el rey de los duendes hizo una floritura con su pierna; la bajó otra vez sobre la espalda del sacristán, y de nuevo los trasgos que le acompañaban imitaron el ejemplo de su jefe.

Muchas veces se fue y volvió la nube, y dio muchas lecciones a Gabriel Grub, que, aunque le dolía la espalda por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes, lo contemplaba todo con un interés que nada podía atenuar. Vio que los hombres que trabajaban duro y ganaban su escaso sustento con grandes esfuerzos estaban alegres y contentos; y que, para el más ignorante, el grato aspecto de la naturaleza era una fuente inagotable de alegría y deleite. Vio que los que habían sido criados con delicadeza y educados con ternura aceptaban las privaciones y superaban el sufrimiento que habría abrumado a muchos otros más curtidos por la vida, porque llevaban en su interior los sentimientos de felicidad, contento y paz. Vio que las mujeres, las más delicadas y frágiles de todas las criaturas de Dios, estaban la mayoría de las veces por encima de la pesadumbre, la adversidad y el dolor; y vio que ello se debía a que albergaban en sus corazones un manantial inagotable de afecto y piedad. Sobre todo, vio que hombres como él, que gruñían ante el alborozo y la alegría de los demás, eran las más dañinas hierbas que crecen en toda la superficie de la tierra; y, comparando todo lo bueno del mundo con lo malo, llegó a la conclusión de que a pesar de todo se trataba de un mundo en cierto modo muy digno y respetable. En cuanto hubo llegado a esa conclusión, la nube que había clausurado la última imagen pareció decidirse por sus sentidos y le adormeció. Uno por uno, los trasgos desaparecieron gradualmente de su vista; y cuando se esfumó el último se quedó dormido.

El día había despuntado cuando Gabriel Grub despertó y se encontró tendido cuan largo era en la lápida del cementerio con la garrafa forrada de mimbre a su lado, vacía, y su casaca, su pala y su farol, blancos por la escarcha de la pasada noche, esparcidos por el suelo. Frente a él estaba muy derecha la piedra en la que había visto sentado por primera vez al duende, y la fosa en la que había estado trabajando la noche anterior no se hallaba lejos. Al principio empezó a dudar de la realidad de su aventura, pero el vivo y penetrante dolor en la espalda al tratar de levantarse le convenció de que los puntapiés de los trasgos de ninguna manera se los había imaginado. Había vacilado de nuevo al no ver huellas de pisadas en la nieve, en la que los duendes habían jugado a pídola con las lápidas, pero enseguida se explicó esa circunstancia cuando recordó que, como eran espíritus, no dejarían huellas visibles. De modo que Gabriel Grub se puso de pie lo mejor que pudo, pese al dolor en la espalda; y quitando la escarcha de la casaca, se la puso y se dirigió a la ciudad.

Pero era otro hombre, y no podía soportar la idea de regresar a un lugar en el que se mofarían de su arrepentimiento y no se creerían que se había reformado. Durante unos instantes vaciló; y luego cambió de dirección y se dirigió a cualquier otro lugar donde pudiera ganarse el pan.

Aquel día encontraron en el cementerio el farol, la pala y la garrafa forrada de mimbre. Al principio hubo muchas especulaciones acerca de la suerte del sacristán, pero rápidamente se decidió que se lo habían llevado los trasgos; y no faltaron algunos testigos muy dignos de crédito que lo habían visto claramente volando por los aires a lomos de un caballo alazán tuerto, con cuartos traseros de león y cola de oso. Finalmente, todo eso se creyó fervientemente; y el nuevo sacristán solía exhibir ante los curiosos, por un módico emolumento, un trozo de gran tamaño de la veleta del cementerio que el susodicho caballo había golpeado accidentalmente en su vuelo aéreo, y que él mismo recogió en el cementerio, un año o dos después.

Por desgracia, estos cuentos los alteró en cierto modo la inopinada reaparición del propio Gabriel Grub, unos diez años más tarde, hecho un anciano andrajoso y reumático. Le contó su historia al pastor anglicano, y también al alcalde; y con el tiempo empezó a aceptarse como un hecho histórico, y así ha seguido contándose hasta nuestros días. Los que creyeron la historia de la veleta, como ya se habían equivocado una vez, no se dejaron convencer fácilmente para fiarse de cualquier otra interpretación, de modo que adoptaron la postura más juiciosa que pudieron, se encogieron de hombros, se tocaron la frente y susurraron algo acerca de que Gabriel Grub se había bebido toda la ginebra y luego se quedó dormido en la lápida sepulcral; y fingieron explicar lo que él suponía haber presenciado en la cueva de los duendes, diciendo que había visto el mundo y se había vuelto más juicioso. Pero esta opinión, que no fue ni mucho menos aceptada en ningún momento, fue disipándose poco a poco; sea lo que fuere, como Gabriel Grub sufrió de reumatismo hasta el fin de sus días, esta historia tiene al menos una moraleja, si no enseña otra mejor, es decir, que si un hombre se enfurruña y bebe a solas en Navidad, puede llegar a la conclusión de que no será por eso un poco mejor: aunque el alcohol nunca sea tan bueno, o incluso aunque tenga muchos más grados de lo normal, como los espíritus3 que Gabriel Grub vio en la cueva de los duendes.

NATHANIEL HAWTHORNE

El banquete de Navidad4

—He intentado aquí… —dijo Roderick, desplegando unas cuantas hojas manuscritas mientras tomaba asiento en el cenador con Rosina y el escultor5—. He intentado comprender a un personaje con el que me crucé ocasionalmente en mi paso por la vida. Mi anterior y deplorable experiencia, como sabéis, me ha dotado de un cierto grado de percepción de los oscuros misterios del corazón humano, por los que he deambulado como alguien que se ha extraviado en una cueva oscura y su antorcha se está apagando deprisa hasta extinguirse. Pero este hombre, esta clase de hombre, es un enigma irresoluble.

—De acuerdo, pero preséntanoslo —dijo el escultor—. Para empezar, danos una pista.

—Pues claro que sí —respondió Roderick—. Es un ser que puedo imaginar que esculpirías en mármol, y que alguna perfección de la ciencia humana todavía no lograda le ha dotado de un exquisito remedo de intelecto; pero aún carece del inestimable último toque de un Creador divino. Parece un hombre; y tal vez un tipo de hombre mejor de lo que se pueda encontrar habitualmente. Podríais considerarlo juicioso; puede ser culto y refinado, y al menos tiene una conciencia por libre; pero a lo que no puede responder es precisamente a las preguntas que el espíritu se hace a sí mismo. Cuando por fin te acercas a él descubres que es frío e insustancial…, puro humo.

—Creo tener una ligera idea —dijo Rosina— de lo que quieres decir.

—Entonces da gracias —contestó su esposo, sonriendo—; pero no esperes ninguna aclaración de lo que te voy a leer. He supuesto aquí que ese hombre es consciente, aunque probablemente nunca lo sea, de la deficiencia de su disposición espiritual. Me parece que la consecuencia sería una vaga sensación de irrealidad con la que pasaría por el mundo estremecido, deseando cambiar su carga de hielo por cualquier otro gravamen de verdadera congoja que el destino pudiera imponer a un ser humano.

Contentándose con este prefacio, Roderick empezó a leer.

En el testamento y las últimas voluntades de cierto anciano caballero aparecía un legado que, como última intención y escritura, estaba particularmente de acuerdo con una larga vida de excentricidad melancólica. Legaba una suma considerable para establecer un fondo, cuyos intereses se emplearían para preparar todos los años un banquete de Navidad al que asistirían las diez personas más desdichadas que pudieran encontrarse. No parecía que el propósito del testador fuera alegrar a esa media veintena de corazones tristes, sino disponer que la expresión severa o furiosa del descontento humano no se perdiera, ni siquiera en ese día santo y jubiloso, en medio de las aclamaciones de gratitud festiva que lanza toda la cristiandad. Y deseaba también perpetuar su protesta contra el rumbo terrenal de la Providencia, y su triste y amarga disconformidad con esos sistemas religiosos o filosóficos que o bien encuentran la felicidad en este mundo o la hacen bajar del cielo.

La tarea de buscar a los invitados, o de seleccionarlos entre los que pudieran presentar sus pretensiones para compartir esta deprimente hospitalidad, se confiaba a los dos fideicomisarios o administradores del fondo. Estos caballeros, como su difunto amigo, eran tétricos humoristas que habían convertido en su principal ocupación el contar los hilos negros de la telaraña de la vida humana, y omitir el cómputo de los dorados. Llevaron a cabo su actual función con integridad y juicio. Es cierto que el aspecto del grupo convocado el día de la primera celebración puede que no convenciera a ningún observador de que esos eran expresamente los individuos elegidos de todo el mundo, cuyo desconsuelo merecía presentarse como indicador de la mayor parte del sufrimiento humano. Sin embargo, después de pensarlo bien, parecía indiscutible que había allí una diversidad de muestras de malestar desesperado que, si a veces surgían de motivos aparentemente inadecuados, constituían solo por eso la más atinada imputación contra la naturaleza y el mecanismo de la vida.

Las disposiciones y los adornos del banquete pretendían dar a conocer esa muerte en vida que había sido la explicación de la existencia del testador. La sala, iluminada con antorchas, estaba revestida por todas partes de cortinas de color morado oscuro, y adornada con ramas de ciprés y coronas de flores artificiales, imitando a las que se suelen esparcir sobre los muertos. Había un ramito de perejil al lado de cada plato. El principal recipiente de vino era una urna funeraria de plata, desde donde se distribuía el licor por la mesa en pequeños vasos, copiados exactamente de los que contenían las lágrimas de las antiguas plañideras. Tampoco habían olvidado los organizadores —si era su gusto el que disponía esos detalles— la fantasía de los antiguos egipcios, que sentaban un esqueleto en cada mesa en los festines, y se mofaban de su propio jolgorio con la imperturbable mueca de una calavera. Ese espantoso invitado, envuelto en un manto negro, se sentaba en la cabecera de la mesa. Corría el rumor, no sé si cierto, de que el propio testador se había paseado en cierta ocasión por el mundo de los vivos con el artilugio de ese mismo esqueleto, y que una de las estipulaciones de su testamento era que se le permitiera sentarse así, año tras año, en el banquete que había instituido. De ser así, eso quizás implicaba encubiertamente que no abrigaba ninguna esperanza de bienaventuranza más allá de la tumba que compensara los infortunios que había experimentado o imaginado en este mundo. Y si, en sus desconcertadas conjeturas acerca del propósito de la existencia terrena, los convidados al banquete apartaran el velo y echasen una mirada curiosa a esa efigie de la muerte, como buscando ahí la solución de otro modo inalcanzable, la única respuesta sería una mirada de los vacíos ojos hundidos y una mueca de las mandíbulas del esqueleto. Tal fue la respuesta que el finado se había imaginado que iba a recibir cuando le pidió a la Muerte que resolviera el enigma de su vida; y era su deseo repetirla cuando esa misma pregunta dejara perplejos a los favorecidos por su tétrica hospitalidad.

—¿Qué significa esa corona? —preguntaron varios invitados al ver la decoración de la mesa.

Aludían a una corona de ciprés, que sostenía en alto el esqueleto en un brazo que salía del interior del manto negro.

—Es una corona —dijo uno de los organizadores—, no para el más digno, sino para el más desconsolado, cuando haya demostrado tener derecho a ella.

El primer convidado al festín era un hombre de carácter tolerante y bondadoso, que no tenía coraje para luchar contra el profundo desaliento al que le exponía su temperamento; y, por ello, aunque aparentemente nada le eximía de ser feliz, había llevado una callada vida de aflicción que hacía que se le adormeciera la sangre, que le dificultase la respiración, y que actuara sobre cada latido de su sumiso corazón como un impulsivo demonio nocturno. Su desdicha parecía tan profunda como su naturaleza original, si no era idéntica a ella.