Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

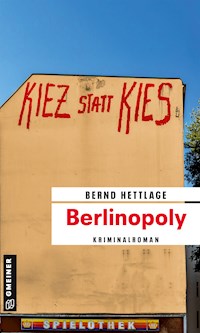

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jan Keppler

- Sprache: Deutsch

Jan Keppler, Inhaber eines Trödelladens und Familienvater in Neukölln, findet in seinem Kleingarten einen Toten, den Baustadtrat Peter Lassner. Was zunächst wie ein Selbstmord aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Zusammen mit seinem Freund, dem schwulen Journalisten Gerry, beginnt er, von der Witwe beauftragt, selbst Ermittlungen anzustellen. Schnell gibt es Verdächtige. Es geht um lukrative Bauaufträge, die Umwandlung von Kleingärten in Bauland und um teils lang zurückliegende persönliche Fehden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernd Hettlage

Neuköllner Wut

Kriminalroman

Zum Buch

Bedrohtes Idyll Jan Keppler, Inhaber eines Trödelladens und Familienvater in Neukölln, findet in seinem Kleingarten einen Toten, den Baustadtrat Peter Lassner. Was zunächst wie ein Selbstmord aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Lassners Frau ist Kundin bei Keppler, sie bittet ihn, Nachforschungen anzustellen, weil sie der leitenden Kommissarin misstraut. Hat die doch einst ihren Mann wegen Korruption verfolgt. Mit seinem schwulen Freund und gelegentlichen Helfer, dem Journalisten Gerry, beginnt der Trödler zu ermitteln. Schnell gibt es Verdächtige. Es geht um lukrative Bauaufträge, die Umwandlung von Kleingärten in Bauland und um teils lang zurückliegende persönliche Fehden. Es gärt in der Stadt, im Bezirk und auch unter den Verdächtigen. Dann ist Gerry auf einmal verschwunden.

Bernd Hettlage wurde in Karlsruhe geboren und wuchs im Nordschwarzwald auf. Er hat zwei Töchter und lebt mit seiner Familie in Berlin. Hettlage betätigte sich als Antiquitätenhändler, Tennisplatzbauer, Theaterbeleuchter und über 15 Jahre lang als Journalist und Redakteur bei Tageszeitungen und Magazinen. Zahlreiche Reisen nach Asien, vor allem nach Indien, prägten ihn. Seit 2002 lebt er in der gleichen Wohnung im Berliner Bezirk Neukölln, der die Einwohnerzahl und Größe einer mittleren deutschen Großstadt hat. Dort erlebte er die gewaltigen Veränderungen, die dieser Stadtteil in den letzten zwei Jahrzehnten durchmachte, hautnah mit. Heute arbeitet Hettlage als Hörfilmautor und Schriftsteller.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Fiedels / stock.adobe.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6292-4

Widmung

Für meine Familie

1.

Donnerstag, 8. März

Da lag ein Toter in unserem Garten. Links vom Tor stand Flieder, rechts breitete sich Gebüsch aus. Darunter ragten Beine hervor. Da lag ein Mensch, offensichtlich ein Mann. Kurzes, volles Haar, heller Trenchcoat, Anzughose, schwarze Halbschuhe.

Mehr war nicht zu erkennen.

Er lag auf dem Bauch und regte sich nicht.

Ich wollte eigentlich nur kurz nach dem Rechten schauen und dann weiter in den Laden. Mich vergewissern, dass weder unsere Hütte noch die Obstbäume beim Sturm vorgestern etwas abbekommen hatten. Der Winter war grau und feucht gewesen, geschneit hatte es dennoch kaum. Meist lag die Tagestemperatur über dem Nullpunkt, und gefühlt regnete es die Hälfte aller Tage. Frostnächte würde es wohl nur noch wenige geben. Jetzt wäre es Zeit, die Bäume zu beschneiden. Aber wir ließen es sein. Mit dem Garten würde es, wie mit der gesamten Anlage, sowieso bald vorbei sein.

Ich weiß nicht, wie lange ich den Mann reglos betrachtete.

Was macht der hier?

Ich war auf eine unbestimmte Art sauer.

Wieso ausgerechnet hier bei uns?

Dann ging ich ein paar Schritte in seine Richtung. Und da entdeckte ich noch etwas. Rechts neben dem Mann, etwa einen halben Meter neben seinem abgewinkelt nach oben zeigenden Arm, lag eine Waffe auf der Erde. Eine Pistole. Ein kleines, kantiges, schwarzes Ding, Typ Automatikpistole mit Magazin.

Dachte ich, der Laie, der so was nur aus Kino und Fernsehen kannte.

Im gleichen Moment bemerkte ich eine Bewegung in meinem Rücken. Nicht direkt in meinem Rücken, eher etwas entfernt. Hinter dem Gartenzaun. Seltsamerweise erschrak ich nicht, ich kam gar nicht darauf, dass mir irgendwie Gefahr drohen könnte. Im Gegenteil, als ich mich umdrehte, sah ich genau die Person, die ich am ehesten erwartet hätte: Frau Breitner.

Ich winkte ihr zu und rief: »Hallo, Frau Breitner.«

Sie starrte mich mit aufgerissenen Augen an.

Ausgerechnet Frau Breitner. Aber es war ja klar, außer uns, unserem Nachbarn Miguel und seiner Familie und Frau Breitner kamen nur noch ein paar andere Unentwegte regelmäßig in die Anlage. Die Hälfte der Pächter war schon lange weg und wartete eigentlich nur noch auf die Abstandszahlung. Die anderen trauerten und kümmerten sich nicht mehr um ihre Parzellen. Nur der harte Kern wollte einfach nicht loslassen und sein Stück Grün genießen, solange es ging. Darunter ein paar alte Leute, für die es der letzte Garten ihres Lebens war.

Frau Breitner war um die 60, eine kleine, etwas verhuschte Frau, die nicht zu arbeiten schien. Details ihrer Kleidung, ein Indienschal, eine gelegentliche Pumphose, wiesen darauf hin, dass sie womöglich ein anderer Mensch war, als man im ersten Moment zu sehen meinte. Oder es wenigstens gewesen war. Denn jetzt, in der Gegenwart, raunzte sie unsere Kinder als Tierquäler an, wenn die auf den Wegen der Anlage Schneckenrennen veranstalteten, und nahm ihnen die Tiere weg.

Sonst war sie harmlos.

Ich eigentlich auch, aber jetzt starrte mich Frau Breitner mit schreckensgeweiteten Augen an. Was sagt man in so einem Moment, mit einem Mann, der im Gebüsch des eigenen Gartens liegt, reglos und mit dem Gesicht nach unten, neben sich eine Pistole. »Hab ich auch gerade erst entdeckt«, oder so was. Genau das stimmte ja auch, hörte sich aber komisch an. Wie sie mich so anstarrte, kroch mir auf einmal ein Schauer über den Rücken. Der Mann war wahrscheinlich tot. Er lag in meinem Garten. Und neben ihm befand sich eine Waffe.

»Ich sollte wohl die Polizei rufen«, sagte ich, räusperte mich und ging ein paar Schritte auf Frau Breitner zu. Panisch wandte sie sich ab und hastete davon, nicht in Richtung ihres Gartens, der sich in einer Sackgasse der Anlage befand, sondern zum Ausgang an der Weserstraße.

Wahrscheinlich hätte ich wirklich zuerst so was sagen sollen wie »Ich bin gerade erst gekommen, da lag der in meinem Garten«.

Ich zog mein Handy aus der Jackentasche und wählte mit zittrigen Fingern die 110.

Die Uniformierten kamen zu zweit, eine junge, burschikose Blonde mit Pferdeschwanz und ein älterer, zerknitterter Dunkelhaariger mit Bauchansatz. Zunächst einmal waren sie ganz entspannt. Ich war ja kein Verdächtiger. Ich war ein Zeuge, der einen Toten in seinem Garten gefunden hatte, neben dem eine Waffe lag. Der sogenannte gesunde Menschenverstand sagte, dass wahrscheinlich ein Selbstmord vorlag. Warum der Mann das ausgerechnet in meinem Garten getan hatte, war dann natürlich eine andere Frage. Ob ich ihn kannte, wusste ich nicht. Er lag ja auf dem Bauch, und ich war auch nicht besonders nah an ihn herangetreten.

Jetzt musste ich erst einmal meinen Garten verlassen. Die Blonde ging zum Streifenwagen, der Dunkelhaarige fragte mich nach meinem Ausweis. Zum Glück hatte ich den immer dabei, er steckte in meinem Portemonnaie. Ich hatte alle wichtigen Karten, EC-Karte, Krankenkasse, Kreditkarte, Führerschein, Ausweis und so weiter, immer dabei. Sie steckten in meinem schwarzen Ledergeldbeutel. Das war womöglich gar nicht so schlau, dachte ich manchmal, denn wenn ich den mal verlor oder ihn mir jemand klaute, war nicht nur mein Bargeld weg, sondern gleich alle Papiere. Manchmal, wenn ich abends wegging, ließ ich ihn deshalb zu Hause und steckte nur ein wenig Bargeld in einen kleinen, bunten Stoffbeutel, den ich vor 20 Jahren aus Nepal mitgebracht hatte. Ich kam mir selbst etwas komisch vor, wenn ich den in einem Neuköllner Späti oder einer Kreuzberger Kneipe aus der Tasche zog. Aber so oft geschah das auch nicht. So oft ging ich abends gar nicht mehr weg. Mit Mitte 40 und zwei kleinen Kindern macht man das nun mal eher selten.

Ich zog gerade meinen Ausweis hervor, der Dunkelhaarige hielt eine Kladde und einen Kugelschreiber in der Hand, da stürmte eine weitere Streifenwagenbesatzung auf das Gelände. Stürmen war der richtige Ausdruck. Während die ersten beiden gemächlich herbeigeschlendert waren, kamen die beiden vom anderen Eingang mit gezogenen Waffen angerannt. Als sie ihren Kollegen erkannten, blieben sie stehen, sahen mit den Pistolen in der Hand und einem energischen, grimmigen Gesichtsausdruck aber immer noch sehr martialisch aus.

Wahrscheinlich lernen sie so was in der Ausbildung.

»Uns ist ein Mord gemeldet worden. Der Verdächtige soll noch in der Anlage sein«, sagte ein Blonder mit rotem Kopf. Wild entschlossen blickte er sich um. Wir standen ja außerhalb meines Gartens, auf dem Weg davor, wahrscheinlich sah er den Toten deshalb nicht.

»Uns ist ein Toter gemeldet worden. Neben dem liegt eine Waffe. Der Garteninhaber hat ihn gefunden«, erwiderte ruhig der Dunkelhaarige.

Er zeigte auf mich.

Mir war sofort klar, wer den Mord gemeldet hatte. Frau Breitner. Und ich wusste auch, wen sie mit dem »Verdächtigen« gemeint hatte.

Sollte ich was sagen?

Wahrscheinlich musste ich es, sonst würden sie gleich durch die Anlage hetzen, auf der Suche nach einem Mörder. Bei so was konnte es ja schnell mal Kollateralschäden geben.

Oh je, das roch nach noch mehr Ärger. Warum musste Frau Breitner auch auftauchen, bevor ich den Toten gemeldet hatte und die Polizei eingetroffen war?

»Also«, hob ich an. Die drei Uniformierten musterten mich wachsam. Die Blonde war noch nicht wieder aufgetaucht.

Ich wusste nicht, ob ich noch Zeuge war oder schon so eine Art Verdächtiger. Aber wofür? Es lag doch wohl ein Selbstmord vor.

Die Kripo war inzwischen da. Mein Garten war mit einem rot-weißen Plastikband abgesperrt. Männer in weißen Ganzkörperanzügen bevölkerten ihn. Die Spurensicherung. Der Tote lag immer noch da, wie ich ihn gefunden hatte, soweit ich das beurteilen konnte. Die Chefin vor Ort war Hauptkommissarin Sylvia Neidel von der Mordkommission, eine kleine, schlanke Blonde in meinem Alter mit halblangem Haar und einem eigentlich hübschen Gesicht, das jedoch von zwei tiefen Furchen um den Mund und müden Augen mit dicken Tränensäcken beherrscht wurde. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Sie hatte sicher keinen angenehmen Job. Und hübsch waren wir alle mal mehr oder weniger gewesen. Aber mit Mitte 40 sieht man halt anders aus, wenn man sich nicht hegen und pflegen kann wie David Beckham oder Mick Jagger oder was weiß ich wer.

Meinen Pass überprüfte ihr Partner, auch ein Kommissar. Lars Kramer hieß er. Vielleicht zehn Jahre jünger als wir, groß, schlank, brauner Lockenkopf, ausgeprägtes Kinn. »Meine« beiden Streifenpolizisten waren auch noch da, die beiden anderen waren abgezogen. Sie standen in meiner Nähe, als würden sie aufpassen, dass ich nicht abhaute. Immerhin: Handschellen hatte mir noch keiner angelegt.

Kramer führte mich zu einem Kleinbus außerhalb der Anlage. Er telefonierte und gab wahrscheinlich meine Daten durch. Ich war nicht vorbestraft und hatte noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Außer mit 20 in Portugal, als ich mit meiner damaligen Freundin an der Algarve von einem Polizisten in Badehose einen Strafzettel wegen unerlaubten Nacktbadens verpasst bekam. Wir lagen nackt in einer Mulde etwa 200 Meter vom Wasser entfernt und fühlten uns relativ sicher, als dieser Schnurrbartträger in Badehose und Umhängetasche direkt auf uns zukam. Wir dachten an einen Spanner oder Schlimmeres, hätten aber niemals einen Polizisten erwartet. Sonst hätten wir uns natürlich was angezogen. Aber ein dummer Spanner konnte uns mal. Umgerechnet 30 Mark hatte uns der Spaß gekostet. Wenigstens hatte er uns nicht beim Kiffen oder Sex erwischt, was beides damals durchaus drin gewesen wäre.

Kramer kam gerade mit meinem Pass zurück, als Neidel aus der Anlage auf ihn zumarschierte. Sie flüsterte ihm etwas zu, das ihn zu überraschen schien. Er straffte sich. Die Uniformierten nahmen unwillkürlich Haltung an.

Neidel kam auf mich zu.

»Herr Keppler, wissen Sie, wer da in Ihrem Garten liegt?«

»Ne, keine Ahnung.«

Zur Bekräftigung zuckte ich mit den Achseln.

Sie sagte dann aber nicht gleich, wer es war. Das war bestimmt so ein Verhörtrick.

Stattdessen fragte sie mich nach unserer Anlage aus.

»Die Kolonie ›Gartenschön‹ ist doch gekündigt, oder? Sie sollen zur Jahresmitte alle raus. Ist das richtig?«

Ich nickte, gleich misstrauisch geworden. Was wollte sie?

»Und Sie haben dagegen geklagt, also Ihr Verein und auch der Bezirksverband der Kleingärtner?«

Sie formulierte es als Frage, aber es war klar, dass sie das alles wusste.

»Ja«, sagte ich, damit ich nicht immer nur nickte.

»Soll Bauland hier werden, nicht wahr?«

Ich zuckte wieder mit den Achseln. So wortkarg war ich sonst gar nicht, im Gegenteil, ich war ein guter Verkäufer, immer für einen lockeren Schwatz mit den Kunden zu haben. Aber ich hatte keine Ahnung, worauf sie hinauswollte.

Ich war wachsam.

»Macht Sie das wütend?«

Ich schnaubte.

»Ich hab’ keine Ahnung, warum Sie das alles fragen, aber Sie werden es schon wissen. Ja, das macht mich wütend. Aber dagegen machen können wir ja sowieso nichts.«

Ich sah sie an. Ich hätte hinzufügen können, dass wir in allen Instanzen verloren hatten, aber bis zuletzt wenigstens um eine Duldung für die nächsten zwei Jahre gekämpft hatten, bis die Bautätigkeiten auf unserem Gelände wirklich losgehen würden. So was dauert in Berlin ja immer einige Zeit. Bevor unsere Anlage dann zwei Jahre brach lag, konnten wir doch genauso gut zwei Jahre länger bleiben. Und manchmal ging es am Ende gar nicht los und Projekte scheiterten, bevor sie begonnen wurden. Auch das war möglich. In Berlin sowieso.

Diese Duldung allerdings hatte uns das arrogante Arschloch von Neuköllner Baustadtrat verwehrt. Aus allen möglichen persönlichen, aber gewiss nicht ehrenwehrten Motiven. Er galt als Kleingartenhasser. Außerdem konnten er und der Vorsitzende unseres Bezirksverbands sich nicht ausstehen. Diplomaten waren sie wohl beide nicht.

Dies und noch mehr hätte ich Frau Neidel erzählen können. Zum Glück hielt ich den Mund.

»Und der Verantwortliche dafür, dass Sie rausmüssen, wer ist das?«

Ich zuckte noch mal mit den Achseln.

»Ach kommen Sie, Herr Keppler, wir wissen es beide, oder?«

Ich sah sie wieder an.

»Da stecken sicher vielfältige Interessen dahinter und wer genau das nun veranlasst hat, weiß ich nicht«, antwortete ich und meinte es genau so. Wer weiß, wer da alles sein Interessensüppchen kochte. Aber wer von Bezirksseite aus mit uns verhandelt hatte, war klar. Ich sagte es ihr: »Unser Ansprechpartner beim Bezirk war der Baustadtrat, Herr Lassner.«

»Und eben der liegt jetzt tot in Ihrem Garten«, sagte sie und fixierte mich.

Es würde länger dauern, das war schon mal klar.

Draußen an der Straße untersuchten sie mich in dem Kleinbus auf Schmauchspuren. Dazu klebten sie mir die Hände und Ärmel und alles Mögliche andere mit Folien ab.

Alles Routine, sagte Kramer zu mir und wiederholte auf Nachfrage, dass ich kein Verdächtiger, sondern nur ein Zeuge sei.

Wann ich denn dann gehen könne? Er schürzte die Lippen und sah mich scheinbar bedauernd an. Das könne er leider noch nicht sagen. Ich müsse aber auf jeden Fall eine Aussage machen. Ob ich das jetzt hier im Bus oder lieber morgen bei der Mordkommission machen wolle? Dazu müsse ich aber in die Keithstraße nach Tiergarten kommen. Er sagte dass in einem Tonfall und mit einer Mimik, als wisse er, dass das für jemand in Neukölln Ansässigen natürlich wie eine Reise auf einen unbekannten Kontinent war. Quasi unzumutbar.

Hatte er denn noch nicht mitbekommen, was hier im Kiez los war? Die Klientel hatte sich in den letzten Jahren komplett verändert. Nordneukölln wurde weltweit in allen Stadtmagazinen gehypt, ganz zu schweigen von den Bordmagazinen der Billigflieger. Und die Mietpreise hier waren wahrscheinlich längst höher als in Charlottenburg. Oder Prenzlauer Berg. Aber natürlich immer noch viel günstiger als in New York, San Francisco, London, Paris oder Rom. Weswegen von dort ja auch alle zu uns kamen.

Für das, was man dort für ein möbliertes Zimmer bezahlte, bekam man hier eine 70-Quadratmeter-Altbauwohnung mit Balkon. Noch. Vor fünf Jahren wären es 100 Quadratmeter gewesen. Und vor zehn Jahren hätte die Wohnung die Hälfte gekostet.

Ich selbst sah allerdings nicht wie ein kalifornischer oder spanischer Hipster aus. Ich hatte weder einen Vollbart noch ein kariertes Hütchen auf, wie sie früher im Fond eines Opels lagen, um Klopapierrollen zu verhüllen. Ich trug kein Karohemd, keine hautengen Hochwasserhosen und auch keine Jutetasche in der Hand, geschweige denn schwarze Scheiben in Mühlensteingröße in den Ohrläppchen.

Ich sah eher wie ein Neuköllner alter Schule aus: leicht schmuddelige Jeans, Kapuzenpulli, drüber eine Steppweste, dazu unrasiert und angegraut.

Aber ungelogen: Vor 20, 25 Jahren war ich auch ultracool gewesen, ganz vorne mit dabei. Meiner Meinung nach jedenfalls. Und der meiner damaligen Freunde. Heute klang das eher wie: »Opa erzählt vom Krieg.« Da musste ich mir nichts vormachen.

»Wenn das hier noch länger dauert, müsste ich mal telefonieren«, sagte ich zu Kramer. »Ich hab nämlich einen Laden, der normalerweise um 14 Uhr öffnet. Da muss ich meine Aushilfe anrufen, ob der das übernehmen kann.«

Es war schon halb zwei, ich musste mich sputen, wenn ich Gerry noch rechtzeitig erreichen wollte.

»Was denn für’n Laden?«, fragte Kramer, als ob er das gar nicht glauben könne.

»Antiquitäten«, sagte ich. Hätte ich Trödler gesagt, hätte er sich wahrscheinlich so einen Neuköllner Krimskrams-Laden vorgestellt. Mit so etwas hatte mein Laden allerdings nichts zu tun. Was konnte er schon davon wissen, dass ich europa-, teils sogar weltweite Kontakte zu Sammlern unterhielt? Trotz oder vielleicht sogar wegen des Wortes »Antiquitäten« hob er die Brauen, verkniff sich dann aber jeden Kommentar. Ich war schließlich ein Zeuge und kein Verdächtiger. Jedenfalls vorläufig.

Verdächtig für was überhaupt? Wegen Anstiftung zum Selbstmord? Denn darum drehte es sich hier ja wohl.

Oder?

Das fragte ich Kramer aber nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass er mir das verraten hätte. Wahrscheinlich wussten sie es selbst noch gar nicht.

Und wieso hatte sich Lassner ausgerechnet in meinem Kleingarten ums Leben gebracht?

Hätte er das nicht bitte bei Frau Breitner tun können, dachte ich gehässig.

Zum Glück konnte mir keiner in den Kopf gucken.

Ob es so weit irgendwann mal kommen würde? Gedankenkontrolle und so weiter?

Vielleicht, wenn sie irgendwann Minicomputer unter die Haut einpflanzen. Und Kontaktlinsen mit Verbindung zu diesem Computer auf die Pupillen setzen statt so klobiger Virtual Reality Brillen. Und das Ganze übers Gehirn vernetzen.

Gruselige Vorstellung. Für mich jedenfalls.

Wer weiß, wie weit sie damit schon waren?

Ich holte mein Smartphone aus der Westentasche. Würde dann auch schon wieder überflüssig sein.

Gerry ging nach dem dritten Klingeln ran.

»Sag mal, kannst du gleich den Laden für mich aufmachen?«

»Was ist los?«

Ich sah Kramer an, der zwei Meter entfernt stand. Ich wusste gar nicht, was ich sagen durfte und was nicht. Na ja, fragen würde ich sie das nicht. Und wenn sie mir keine weiteren Anweisungen gaben, würde ich Gerry und Simone nachher alles erzählen, was ich wusste.

Jetzt aber, in Hörweite der Kripo, hielt ich mich zurück.

»Kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich kann nicht weg. Ich hab keine Ahnung, wie lange das dauert. Sorry, aber es wär echt super, wenn du das machen könntest.«

»Uihh, du machst es aber geheimnisvoll. Auf der Jagd, oder was?«

Damit meinte er die Jagd nach Sammlerstücken, nicht nach irgendwelchem Wild.

»Wie gesagt, ich kann jetzt nix sagen.«

»Na dann.« Er grinste hörbar. »Ausnahmsweise kein Problem. Ich sollte ja heute sowieso vorbeikommen. Wir wollen doch die Anrichte für Frau Lassner fertigmachen. Die soll doch nächste Woche endlich geliefert werden.«

Scheiße.

Das hatte ich ganz vergessen. Mir wurde augenblicklich heiß und kalt zugleich. Hoffentlich sah man mir das nicht an.

»Jaa«, sagte ich, »stimmt, du hast recht.«

»Dann mach ich mich da schon mal ran, oder?«

»Jaa.«

Er grinste hörbar, sagte, nein, flötete: »Na, dann, bis später«, und legte auf.

Ich atmete durch – nicht zu tief, damit es nicht auffiel – und sammelte mich.

Die Anrichte von Frau Lassner. Ja. Die schöne Art-Déco-Anrichte aus Brüssel. Die machte mich nervös. Aber die musste ich erst einmal ganz weit wegschieben.

2.

Donnerstag, 8. März, nachmittags

Es dauerte noch zwei Stunden, bis mich die Kripo endlich wegließ. Neidel und Kramer hatten mich in dem Kleinbus vernommen. Wir hatten uns zu dritt an eine Art Campingtisch gezwängt. So nah wollte ich den beiden körperlich eigentlich nicht kommen, aber da ließ sich nun nichts machen. Am nächsten Tag in die Keithstraße fahren zu müssen, darauf hatte ich nun gar keine Lust.

Sie wollten alles bis ins kleinste Detail geschildert bekommen. Wann ich wie wo warum in den Garten gekommen war, was ich dort wahrgenommen hatte, wann wie wo ich Lassner das erste und zum letzten Mal gesehen hatte, ob es darüber hinaus irgendwelche Kontakte zu ihm gegeben hatte, wann Frau Breitner aufgetaucht war, was ich zu der gesagt hatte und so weiter. Sie machten das gar nicht mal besonders interessiert, es klang eher routiniert. So gründlich gingen sie wahrscheinlich nur vor, weil es um einen offiziellen Würdenträger ging, da durften sie sich keine Nachlässigkeiten erlauben.

Ich linste zwischendrin immer mal wieder auf die Straße, ob irgendwelche Leute vorbeikamen, die mich kannten, womöglich gar Kunden, obwohl das eher unwahrscheinlich war. Zwar hatte ich durch die vielen neu Zugezogenen und auch durch die Touristen viel mehr Laufkundschaft als früher im Laden, das brachte mir auch tatsächlich etwas ein, aber die eigentlichen, existenzsichernden Geschäfte machte ich per Smartphone oder Notebook. Die Kunden kamen dann, so sie tatsächlich in Berlin wohnten oder zu Besuch waren oder eigens wegen des gewünschten Teils nach Berlin reisten, gezielt und nach Verabredung in meinen Laden. Den anderen schickte ich Pakete. Manchmal – besonders, wenn es um teure Objekte ging – traf man sich irgendwo in Deutschland oder sogar im benachbarten Ausland anlässlich einer großen Auktion oder eines großen Flohmarktes, eines Sammlertreffens oder auch ohne weiteren Grund als den Austausch der Ware. Natürlich gegen Bargeld. Alles, was nicht über mein Konto oder das meiner Geschäftspartner ging, war willkommen. Ich zahlte schon genug Steuern, fand ich. Meine Geschäftspartner fanden das auch. Ich meine, was ihre Steuern betraf, nicht meine. Und die privaten Kunden hatten meist genug Schwarzgeld, das sie auf diese Weise gut anlegen konnten.

Während des Verhörs ratterte auf einer zweiten Ebene die ganze Zeit mein Verstand. Musste ich ihnen was von meinen Geschäften mit Frau Lassner erzählen? War es nicht besser, gleich damit rauszurücken? Aber hatte das was mit dem Selbstmord zu tun? Und mit Lassner direkt hatte ich ja nie zu tun gehabt. Seine Frau war meine Kundin. Das Geld gab immer sie mir und zwar ebenfalls in bar. Wer weiß, was die an Schwarzgeld hatten und woher das kam? Korrupte Baustadträte hatte es in Berlin schon einige gegeben, wenn mich meine Erinnerung nicht trog. Und jetzt, wo in Berlin Grundstücke und Immobilien boomten und die Preise explodierten?

Ich hatte in den letzten fünf Jahren bestimmt ein halbes Dutzend Geschäfte mit Frau Lassner gemacht. Zweimal war ich dabei mit Gerry bei Lassners zu Hause gewesen, um etwas auszuliefern, und einmal war sogar der Baustadtrat selbst anwesend gewesen. Aber außer ein, zwei Floskeln hatten wir nichts miteinander geredet und er hatte mich auch nicht als einen der gekündigten Parzellenpächter identifiziert. Wie denn auch, ich hatte als Kleingärtner nie direkt etwas mit ihm zu tun gehabt, die Verhandlungen hatten immer unser Vorstand und der Bezirksverbandsvorsitzende geführt.

Ich hatte sowieso den Eindruck, dass Lassner selbst sich nicht groß für die Ankäufe seiner Frau interessierte. Dass er ihr das alles mehr oder weniger überließ. Sie erwähnte ihn eigentlich nie, wenn wir miteinander Kontakt hatten.

Das letzte Geschäft mit Frau Lassner war eben jene besagte Anrichte, die noch den letzten Schliff erhalten sollte und seit Wochen bei mir in der Werkstatt im Hinterzimmer des Ladens herumstand. Warum hatte ich das Ding nur nicht schon früher fertig gemacht? Jetzt wollte sie es bestimmt nicht mehr haben. Obwohl, die Hälfte war ja schon angezahlt, 900 von 1.800 Euro. Schlimmstenfalls wollte sie die Anzahlung zurückhaben. Das Geld würde sie auch bekommen, wenn sie es verlangte. Kundenkulanz war immer besser, als auf einem einmaligen Geschäft zu bestehen. So was sprach sich herum.

Sollte ich es nun den Polizisten erzählen oder lieber doch nicht?

Während ich hin und her überlegte, war die ganze Prozedur schließlich vorbei.

Es könne sein, dass man noch einmal auf mich zukäme, sagte Frau Neidel und sah mich streng an. Sie klang, als käme sie aus dem Rheinland. Ein eher weicher, geschmeidiger Tonfall, der ihre Worte aber auch nicht angenehmer machte.

»Wann können wir denn wieder in den Garten?«, fragte ich.

»Kann man noch nicht sagen«, antwortete Kramer.

»Ich meine, ein, zwei Tage oder eher eine Woche?«

Er zuckte die Achseln. Neidel sah aus, als wollte sie etwas dazu sagen, ließ es dann aber sein.

Und wie wollen sie verhindern, dass jemand den Garten betritt, dachte ich, fragte es aber nicht. Ich wollte erst einmal einfach nur weg und ihnen keinen Grund geben, sauer auf mich zu sein und mich noch länger festzuhalten.

Ich ging, bevor die Leiche abtransportiert war. Der tote Baustadtrat lag immer noch in meinem Garten.

Irgendwie hatte ich weiche Knie, als ich mich aufs Fahrrad setzte und zum Laden fuhr.

Na ja, war auch kein Wunder.

Mein Laden lag auch in der Weserstraße, nur ein paar Hundert Meter weiter in Richtung Hermannplatz, aber noch vor der Fuldastraße. Früher war das ein komplett totes Eck gewesen. Abends waren die Straßen leer und tagsüber zwar alle möglichen Leute hier, aber bestimmt keine Kunden eines Antiquitätenladens unterwegs. Aber ich lebte ja, wie schon gesagt, nicht unbedingt von Laufkundschaft.

Dafür war die Miete spottbillig und ich hatte mir viele Jahre lang keine Sorgen um eine Mieterhöhung machen müssen. Das hatte sich inzwischen geändert. Ich hatte zum Glück, kurz bevor der Neukölln-Hype so richtig losging, einen neuen Zehn-Jahres-Vertrag zu nur geringfügig erhöhter Miete unterschrieben. Inzwischen könnte man für den Laden das Doppelte an Miete erzielen. Wenn man eine Kneipe oder ein Restaurant daraus machte, wahrscheinlich sogar das Dreifache.

Was kam, wenn der Vertrag auslief? Keine Ahnung. Vielleicht musste ich mit dem Laden nach Spandau oder Reinickendorf umziehen. Oder außerhalb der Stadtgrenzen. Es würde in jedem Fall größere Veränderungen geben. Aber darüber mochte ich mir jetzt keine Gedanken machen.

Ein Antiquitätenladen war es in Wirklichkeit auch gar nicht. Über der Eingangstür hing zwar ein Schild mit dem Schriftzug »Antik«, aber im Grunde war ich ein klassischer gehobener Trödler mit einem Mix aus Sammlerwaren, Möbeln, Designerstücken und Kleinigkeiten vom Art-Déco-Kronleuchter bis zur Fifties-Vase. Überwiegend Sachen von zehn bis zu ein paar Hundert Euro. Oder, wenn es Möbelstücke betraf, auch mal deutlich mehr. Die ganz wertvollen Stücke lagerten im Hinterzimmer in einem versteckten Safe oder teils sogar bei mir zu Hause.

Ich meine die Sachen, die 2- oder 3- oder 5.000 Euro wert waren und die man sich unter den Arm klemmen und wegtragen konnte. Aber die blieben meist nicht lange bei mir. Ein, zwei Telefonate, ein paar Fotos verschicken und der Verkauf war in die Wege geleitet. Nicht, dass das wöchentlich vorkam. Manchmal nicht mal einmal im Monat. Aber doch immer mal wieder. Diskrete Geschäfte unter dem öffentlichen Radar. Nichts Illegales, wohlgemerkt. Hehlerware oder irgend so ein Zeug kam mir nicht ins Haus.

Fundstücke. Jagdbeute. Erbstücke. Familienbesitz. Solche Sachen. Ich trieb sie auf oder sie wurden mir zugetragen. Der Aufwand dafür war nicht unerheblich und nahm sicher ein Drittel meiner Arbeitszeit ein. Deshalb brauchte ich Gerry im Laden und in der Werkstatt. Einen Teil dieser Zeit verbrachte ich übrigens gar nicht außerhalb des Ladens. Die Jagd fand auch im Internet statt. Auf Kleinanzeigen- und Auktionsseiten, hauptsächlich in Deutschland und Frankreich, aber auch in anderen Ländern bis hin nach Australien, den USA oder sogar Indien. Zudem schickten mir Händler aus aller Welt per WhatsApp Angebote mit Fotos, die ich teils an andere Händler weiterleitete. Oder sie brachten, wenn sie aus Deutschland oder dem benachbarten Ausland kamen, die auf den Fotos gezeigten Sachen zu einem Trödelmarkt mit, auf dem ich mich mit ihnen verabredete.

Inzwischen war ich angelangt. Mein Geschäft lag im Erdgeschoss eines weiß getünchten Gründerzeitbaus. Vor dem Schaufenster und der Eingangstür gab es schmiedeeiserne, weiß gestrichene Gitter, die abschließbar waren und während der Öffnungszeiten beiseitegeschoben werden konnten. Ein zwingend notwendiges Beiwerk, besser als Panzerglas und ziemlich einbruchsicher. Man durfte nur nicht vergessen, die Hintertür und das Fenster nach hinten ebenfalls entsprechend zu sichern.

Der Laden war geöffnet, durchs Schaufenster sah ich Gerry mit Kunden sprechen, einem jungen Paar, das ich nicht kannte. Inzwischen gab es genug Laufkundschaft, wenn auch noch nicht so viel wie weiter vorne, zwischen Pannierstraße und Hermannplatz, wo Spaßvögel schon vor ein paar Jahren mal auf das Straßenschild ein »Simon« vor das »Weser« gepappt hatten, in Anlehnung an die Touristenmeile Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Die Kneipen- und abendliche Ausgehpublikumsdichte in der vorderen Weserstraße konnte es inzwischen locker mit dem Original auf der anderen Seite der Spree aufnehmen.

Ich öffnete die Haustür und schob mein Fahrrad in den Hof, wo ich es sorgfältig an einen Fahrradständer anschloss. Ich hatte eine Versicherung, aber die zahlte nur, wenn das Fahrrad an einen festen Gegenstand gekettet war. Die Klauwahrscheinlichkeit in Berlin war hoch und mein Fahrrad gut ausgestattet und nicht ganz billig gewesen. Es war schließlich, neben dem Geschäftstransporter, auch mein Hauptverkehrsmittel. Dann schloss ich die Hintertür auf, durchquerte Lager und Werkstatt – zwei Häuser weiter hatte ich in einem Hinterhof noch eine Garage als zweites Lager gemietet – und ging nach vorne in den Laden. Das Pärchen war weg. Gerry drehte sich zu mir um.

»Na, hi. Sach mal, was war denn los, du Geheimniskrämer?«

Wir gaben uns kurz die Hand. Wir waren gute Freunde, Gerry war beileibe nicht nur mein Angestellter. Aber da wir uns fast täglich sahen, waren Begrüßungsumarmungen für die besonderen Fälle reserviert. Obwohl, dies wäre eindeutig einer gewesen. Einen Toten im Garten hatte ich noch nie gefunden. Ich hatte überhaupt noch nie einen Toten gefunden.

Gerry war 1,90 groß, zwar schlank, aber kräftig gebaut. Ein Schrank von Mann, wie man so sagt, was mir beim Möbelschleppen ganz willkommen war. Er war keine Schönheit, hatte eher so ein Horst-Hrubesch-Gesicht, war aber auf seine Art trotzdem attraktiv. Er war drei Jahre älter als ich und liebte Männer. Seine letzte feste Beziehung lag mehr als sechs Jahre zurück, aber Probleme, Männer für sich zu interessieren, hatte er, soweit ich wusste, keine. Nicht einmal trotz seines gesundheitlichen Problems, das allerdings nicht so selten bei schwulen älteren Männern anzutreffen war. Gerry war HIV-positiv, Resultat früherer Ausschweifungen. Solange er seine Medikamente regelmäßig nahm, war das kein Problem. Die Viren waren in seinem Blut schon länger nicht mehr nachweisbar. Trotzdem war ich einer der wenigen Menschen, die davon wussten, ohne mit ihm im Bett gewesen zu sein. Mit der gesellschaftlichen Akzeptanz eines HIV-Positiven war das selbst in Berlin so eine Sache.

»Kaffee?«

Ich nickte und Gerry machte sich an meinem Kaffeeautomaten zu schaffen, um zwei Tassen für uns aufzubrühen.

»Und, lief schon was?«

»Ne«, gab er zurück. »Eben war ein italienisches Pärchen da, das sich für die rote Tischlampe interessiert hat, du weißt schon, die mit dem Glasfuß und dem Stoffschirm. War denen aber zu teuer, glaub ich.«

Ich nickte. Die Maschine brodelte und war dann still. Gerry schenkte zwei Tassen ein, gab mir meine und stellte das Zuckerschälchen auf den Schreibtisch, bei uns natürlich im stilechten Bastdekor von Arzberg, Entwurf Heinrich Löffelhardt. Ich nahm hinter dem Tisch Platz, Gerry davor auf dem Stuhl, auf dem sonst Kunden saßen. Ein unausgesprochenes Arrangement, über das wir uns nicht verständigen mussten. Ich war der Chef. Und er hatte es nicht nötig, mich zu provozieren, indem er sich auf meinen Sessel setzte.

»Du siehst übrigens echt scheiße aus heute, mein Freund«, sagte Gerry in echter Berliner Liebenswürdigkeit zu mir. »Blass um die Nase hoch drei. Also, was war los?«

Gerry schüttelte sich.

»Der Lassner, meine Güte. Nicht, dass ich ihn mag, den alten Sack. Aber sich umzubringen …«

Ich trank meinen inzwischen kalt gewordenen Kaffee aus.

»Was machen wir denn jetzt mit Frau Lassner?«

»Hast du’s den Bullen erzählt?«

»Nein.«

»Eyeyeyeyey.« Gerry kratzte sich am Kopf. »In so ’nem Fall sollte man der Polizei alles erzählen. Das bringt doch sonst nur Ärger.«

»Ich hab’s aber jetzt nicht gemacht.«

»Du kannst es immer noch tun, wenn du das nächste Mal mit denen zu tun hast.«

»Und was soll ich dann sagen? Ach, übrigens, ich hab da noch was vergessen zu erzählen, ich weiß nicht, ob das wichtig ist.«

Ich schnaubte und schüttelte den Kopf.

»Je länger man so was verschweigt, desto schlimmer wird’s«, sagte Gerry.

Ich linste zu ihm.

»Seit wann bist du denn so obrigkeitshörig?«

»Ich bin nicht obrigkeitshörig, das weißt du.« Er drehte sich ein wenig vom Schreibtisch weg und streckte ganz entspannt seine Beine aus. »Aber ich bin schlau. Jedenfalls, wenn’s nicht um mich, sondern um meine Freunde geht.«

»Das geht uns allen so«, warf ich ein.

»Ebend. Und dass du deine Geschäfte mit Lassners verschwiegen hast, war nicht schlau.«

Er stülpte die Lippen vor und sah mich an.

»Vielleicht«, gab ich zu. »Ich stand halt unter Schock.«

Gerry schüttelte den Kopf.

»Keine gute Ausrede.«

In dem Moment ertönte die Türglocke.

»Kundschaft.«

Ich wies mit dem Kopf zum Verkaufsraum. Gerry stand auf. Ich fühlte mich gerade nicht fähig für ein Verkaufsgespräch. Stattdessen grübelte ich über das Verhör nach. Ich wusste schon, warum ich nichts von meinen Geschäften mit Frau Lassner erzählt hatte. Ich wollte einfach so schnell wie möglich aus der Situation herauskommen. Und vor allem: Ich wollte weg von der Leiche in meinem Garten. Genau das würde ich Neidel und Kramer erzählen.

Wenn sie das mit Frau Lassner herausfanden.

Sonst würde ich gar nichts erzählen.

Schließlich musste ich doch nach vorne. Gerry kam mich holen. Es ging um einen Künstlernachlass. Eine Tochter wollte die Hinterlassenschaft ihres Vaters verkaufen, eines im letzten Jahr verstorbenen semibekannten Neuköllner Kunstmalers. In den 50er-Jahren, zur Hochzeit des Informel, hatte er seine beste Zeit gehabt, danach war er unter dem Radar des Kunstmarktes geblieben. Ich verstand die Tochter, eine Frau Mitte 50, die eher nach Lehrerin oder Sozialpädagogin als nach Managerin oder Architektengattin aussah. Ich meine damit, eher handgestrickt gekleidet und alternativ angehaucht als gestylt, ohne dabei unterfinanziert oder gar schüchtern zu wirken.

Der Nachlass ihres Vaters bestand aus ein paar Hundert Arbeiten. Sie konnte und wollte das nicht alles selbst bei eBay oder sonst wo einstellen. Außerdem wollte sie es über einen professionellen Händler vermarkten, das würde auf jeden Fall bessere Preise ergeben als ein Privatverkauf, so ihre Meinung.

Dabei ging es ihr gar nicht ums Geld. Sagte sie nicht, aber mir war das schnell klar.

Es ging um ihren Vater.

Sie zeigte mir Fotos auf einem Tablet, das sie eigens mitgebracht hatte. Aber Informel kaufte heutzutage kaum noch jemand, es sei denn, der Künstler trug einen berühmten Namen. Und die späteren Arbeiten ihres Vaters sahen für mich jetzt nicht soo sensationell aus. Außerdem hatte ich weder einen Namen in der Kunsthändlerszene noch war das eines meiner Spezialgebiete.

Mehrere Hundert Arbeiten. Wie sollte ich die denn verkaufen? Und wo sollte ich die lagern? Ich verstand die Frau, sie war richtig verzweifelt. Sie hatte es bestimmt schon bei Galerien probiert und sich Abfuhren eingehandelt, was sie mir natürlich von sich aus nicht verraten würde. Jetzt versuchte sie es halt mit einem örtlichen Trödler.

Die Wahrheit war: Der Nachlass ihres Vaters war praktisch wertlos. Niemand interessierte sich dafür. Das war bitter. Das Lebenswerk eines Menschen. Das konnte man doch nicht einfach wegwerfen.

Aber ich wusste, dass ich die Sachen nicht verkaufen würde. Sie würden bei mir nur herumliegen und Platz wegnehmen. So sanft wie möglich versuchte ich, ihr das klarzumachen.

»Ich geb Ihnen alles in Kaution. Sie machen die Preise. Ich will auch gar nicht viel Geld dafür.«

Ich schüttelte den Kopf.

Sie war den Tränen nah.

Das war – nach dem Fund des Toten heute Mittag – langsam zu viel für meine Nerven. Ich hatte Mühe, mich zu beherrschen, war ebenfalls nah an einem Tränenausbruch oder kurz davor, sie hinauszuwerfen.

Schließlich retteten Gerry und das Telefon mich.

Gerry übernahm es, die Kundin so freundlich wie möglich aus dem Laden zu komplimentieren, und ich ging nach hinten und nahm das Gespräch auf meinem Handy entgegen. Es war Simone.

»Wann kommst du nach Hause?«, fragte sie.

Es war fast 18 Uhr, draußen wurde es schon dunkel. Der Laden schloss unter der Woche um halb acht das wusste sie doch. Und heute war Donnerstag. Mittwoch bis Freitag waren meine Tage, da konnte ich bis zum Schluss im Geschäft bleiben. Dafür war ich Montag- und Dienstagnachmittag für die Kinder zuständig.

»Wieso?«

»Ich hab doch gleich Teamsitzung. Hast du das etwa vergessen?«

Uff! Allerdings, das hatte ich vergessen. Ich hatte es augenscheinlich nicht einmal in den Kalender meines Smartphones eingetragen, sonst hätte der mich rechtzeitig daran erinnert. Auf dem großen Kalender an der Wand neben meinem Schreibtisch war auch nichts eingetragen.

Simone war Physiotherapeutin und arbeitete als freie Springerin in zwei verschiedenen Neuköllner Praxen mit. Alle sechs bis acht Wochen kam jeweils die Belegschaft zusammen, um über Patienten, Organisationskram und Probleme zu sprechen.

»Ich komme gleich«, sagte ich müde.

Wir hatten zwei kleine Kinder zu Hause. Mit fünf und acht zu klein, um sie abends zwei Stunden alleine zu lassen. Fanden wir jedenfalls. Und unsere Mädels auch.

»Beeil dich bitte«, sagte Simone.

Ich seufzte und rief nach Gerry.

Der hatte die Kunstmalererbin inzwischen verabschiedet und kam ganz gut gelaunt nach hinten.

»Mir kam da gerade ’ne Idee …«

»Musst du mir leider morgen erzählen. Ich muss weg, Simone hat heute Teamsitzung und ich hab’s vergessen.«

»Ohoh«, sagte Gerry und schüttelte tadelnd den Kopf. Er mochte Simone und war meistens auf ihrer Seite, der alte Frauenversteher. Aber er musste ja auch keinen Familienalltag mit kleinen Kindern und einem eigenen Geschäft bewältigen.

Na ja, dafür hatte er andere Probleme.

»Machst du dich trotzdem an die Anrichte von Frau Lassner, auch wenn wir nicht wissen, ob und wann wir sie loswerden?«

Er nickte.

»Klar, kein Problem.«

»Danke.« Ich nahm meine Umhängetasche. »Wenn nichts dazwischenkommt, mache ich morgen den Laden. Dann sehen wir uns spätestens Montag.«

Er nickte erneut.

»Ich ruf dich morgen trotzdem kurz an, wie weit du gekommen bist.«

»Ja.«

Wahrscheinlich würde er morgen sowieso irgendwann auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn er nichts Besseres zu tun hatte. Gerry wohnte um die Ecke. Und einem kurzen Schwatz war er eigentlich nie abgeneigt.

»Also, ciao.«

Ich klopfte ihm auf die Schulter.

»Joho, tschüssi«, erwiderte er.

Morgen. Da wusste ich ja noch nicht, was morgen auf mich zukommen würde.

Erst einmal ging es nach Hause.

Wir wohnten am Kiehlufer, um die Ecke vom Laden. Keine fünf Minuten mit dem Fahrrad. Ein schöner Jugendstilbau. Wir hatten eine Wohnung im Vorderhaus mit Blick auf den Neuköllner Schifffahrtskanal und den Weichselplatz auf der anderen Seite des Kanals. Das nächste Haus gegenüber war 300 Meter Luftlinie entfernt und im Sommer durch die Bäume des Parks praktisch nicht zu sehen. Neuköllner Bestlage. In unserer Wohnung im dritten Stock hätten wir nackt am Fenster tanzen können und keiner würde uns sehen. Dazu Holzdielen, im größten Raum sogar Parkett, Stuck an den Wänden, Flügeltüren, ein kleiner Balkon. Eine Traumwohnung. Wir bewohnten sie seit zwölf Jahren, damals gab es außer uns noch zwei Bewerber. Heute wären es 200 und die Wohnung wäre, ähnlich wie mein Laden, doppelt so teurer. Mindestens. Wir könnten sie uns auf jeden Fall nicht leisten. Unsere Existenz beruhte darauf, dass wir einfach schon lange genug da waren.

Doch wie lange würde das noch gut gehen?

Als ich auf dem Fahrrad saß und nach Hause fuhr, kam sofort das Bild des Toten in meinem Garten zurück. Mir war flau im Magen. Wie es Frau Lassner wohl gerade ging?

In der Wohnungstür sprang mir Clara entgegen, drängte sich an meine Beine und umarmte mich. Sie war fünfdreiviertel, ihr Kopf war auf Höhe meines Bauches und da vergrub sie ihn auch. Wärme durchflutete mich.

Simone kam mit leicht gehetztem Gesichtsausdruck in den Flur und drückte mir einen Kuss auf die Wange. Sie war schlank, hatte brünettes Haar und ein schmales Gesicht. Ich fand sie noch immer sehr attraktiv. Ich war 45, sie war 41, wir waren seit 12 Jahren zusammen. Ich begehrte sie noch genauso wie damals. Dass der Alltag mitunter aufreibend war und wir uns nicht selten aufgrund der Umstände zusätzlich aneinanderrieben, gehörte leider dazu, berührte aber die Attraktivität nicht. Den Sex schon eher.

»Ich hab Suppe für die Kinder gemacht, steht auf dem Herd, reicht auch für dich. Ich muss weg.«

Sie zog schon ihre Schuhe an. Ich löste mich von Clara und zog meine erst einmal aus. Wir knieten beide in dem engen Flur vor der Tür neben dem Schuhregal.

»Wann kommst du zurück?«

»Keine Ahnung. Halb neun? Neun?«

»Ich warte auf dich, Mami?«, sagte Clara und wollte sich an ihre Mutter klammern. Die gab ihr einen schnellen Kuss und entzog sich.

»Ich muss los, mein Schatz. Papa bringt dich ins Bett.«

Clara zog eine Schnute.

»Wo ist Lucy?«

»Im Kinderzimmer. Hörspiel hören und malen.« Simone sah mich, nach einem kurzen Seitenblick zu Clara, an. »Ich muss dir noch was erzählen, ist aber jetzt keine Zeit dafür.«

»Ich muss dir auch was erzählen«, sagte ich und spürte, wie etwas Kaltes über meinen Rücken kroch.

Aber so war es oft im Alltag. Es war keine Zeit, über die wirklich wichtigen Dinge zu reden. Wir gaben uns die Klinke in die Hand, von einem Termin zum nächsten, organisierten, wer wann was mit den Kindern machen musste und versuchten drum herum unser Berufsleben zu organisieren. Was, wenn die Kinder gesund waren, ganz gut klappte, wenn sie krank waren, eher nicht. Das Privatleben kam dahinter, hineingequetscht in ein paar Ecken und Lücken, was natürlich auf Dauer nicht so prall war.

Aber wir hielten uns ganz gut. Mindestens 50 Prozent der Elternpaare um uns herum, die wir in Schule und Kita trafen, waren getrennt. Nicht selten führten dabei intelligente Menschen mit guter Ausbildung und anspruchsvollen Jobs – die, wenn sie alleine auftraten, sympathisch und charmant sein konnten –, mit härtesten Bandagen und unfairsten Mitteln gegeneinander Krieg. Von der feinen Manipulation des Umfelds bis hin zu cholerischen, bedrohlichen Ausbrüchen, Drohungen und Handgreiflichkeiten.

Alles erlebt.

Seit ich Kinder hatte, konnte ich das nachvollziehen. Mit der Liebe zwischen Erwachsenen war es schon nicht einfach. Aber die Liebe zu unseren Kindern konnte uns zu kompletten Narren machen.

Simone war weg und ich ging ins Kinderzimmer, um nach Lucy zu sehen, während Clara immer noch an meinem Bein hing. Lucy saß auf ihrem Bett, zeichnete ein Monster und hörte Bibi-und-Tina-Musik aus einem der Detlev-Buck-Filme.

»Hallo, mein Schatz«, sagte ich.

Sie sah kurz auf. »Hallo, Papa.« Dann vertiefte sie sich wieder in ihr Bild.

Simone kam um halb zehn zurück. Die Kinder schliefen seit einer halben Stunde. Ich trank ein Feierabendbier.

»Na, wie war’s?«

Sie verdrehte die Augen.

»Immer der gleiche Kampf um die Behandlungszimmer. Tanja ist ja seit drei Wochen wieder da, hab ich dir erzählt …«

Ich nickte.

»Und jetzt erhebt sie Ansprüche auf ihren alten Raum. In dem hab ich mich inzwischen aber breitgemacht. Ich meine, sie war weg. Sie hat die Praxis verlassen. Aber statt mich zu fragen, du, ist es dir recht, wenn ich den Raum mitbenutze, richtet sie sich gleich wieder dort ein und fragt mich: Brauchst du den Dienstag- und Donnerstagnachmittag? Kannst du nicht in den anderen Raum gehen?«

Sie machte Tanja mit einer Säuselstimme nach.

»Kann sie doch in den anderen gehen.«

Ich zuckte die Achseln.

»Hast du ihr das gesagt?«

»Ach, ich will nicht immer streiten.«

»Und jetzt?«

»Keine Ahnung. Ich geb den Raum auf jeden Fall nicht her.«

Ich seufzte.

»Ich muss dir auch noch was erzählen.«

»Ich auch«, erwiderte Simone.

»Wer zuerst?«

»Du«, sagte Simone.

»Komm, lass uns rübergehen.«

Ich nahm mein Bier mit ins Wohnzimmer und wir setzten uns auf die Couch. Simone lehnte sich an mich, ich kraulte ihr ein wenig den Kopf.

»Sprich«, sagte sie.

Ich ließ sie los und rückte ein wenig ab.

»Oh, so ernst.«

Sie kannte mich. Ein wenig Besorgnis machte sich in ihrem Blick breit.

Ich räusperte mich und biss mir auf die Lippen.

»In unserem Garten lag heute ein Toter.«

Simone öffnete ihre Lippen. Ich redete schnell weiter, um möglichst das Wichtigste in einem Satz loszuwerden, damit sie sich keine unnötigen Gedanken machte.

»Ich hab gleich die Polizei geholt. Wahrscheinlich war’s ein Selbstmord. Neben ihm lag eine Pistole.«

»Eine Pistole«, wiederholte Simone.

Ich zuckte die Achseln.

»Der hat sich wohl erschossen.«

Simone blies Luft aus und lehnte sich ins Polster. Sie fuhr sich mit der Hand durch die Haare.

»Was wolltest du im Garten?«, fragte sie.

»Nur nach dem Rechten gucken. Da hab ich ihn entdeckt.«

»Wieso hat der sich bei uns erschossen?«

»Keine Ahnung.«

»Und die Polizei? Was hat die gemacht?«

Nun erzählte ich ihr die ganze Geschichte, auch Frau Breitner ließ ich nicht aus.

Dann kam ich zu der Stelle, an der Neidel aus dem Garten kam, um mir zu sagen, wer der Tote ist.

»Baustadtrat Peter Lassner«, sagte ich zu Simone.

Jetzt sah sie noch geschockter aus.

»Was macht der bei uns im Garten?«

»Gute Frage«, sagte ich und erzählte von den Fangfragen, die Neidel mir gestellt hatte.

»Verdächtigen sie dich jetzt?«

Ich schnaubte.

»Für was denn? Dass ich ihm die Pistole gehalten habe? Sie haben mich sogar auf Schmauchspuren untersucht.«

Als ich alles erzählt hatte, schwiegen wir eine Weile. Ich legte meinen Arm wieder um Simone.

Schließlich seufzte sie.

»Das ist vielleicht blöd, aber ich hab auch noch was auf dem Herzen.«

»Na, schlimmer als das, was ich erzählt habe, wird’s schon nicht sein.«

Sie sagte nichts.

Erneut rückte ich von ihr ab.

»Oder?«

3.

Freitag, 9. März

Clara würde dieses Jahr in die Schule kommen. In Berlin wurden die Kinder schon mit fünfeinhalb Jahren eingeschult. Der Stichtag war vom 1. Juli auf den 1. Januar vorverlegt worden. Wir fanden das nicht gut. Ich meine, mit fünfeinhalb? Was soll das denn? Kann man unseren Kindern nicht wenigstens ihre Kindheit noch lassen? Der Rest wird schwierig genug.

Was dahinterstand, genauso wie hinter dem dreijährigen Bachelorstudium, war natürlich klar. Die Kinder sollten so früh wie möglich geformt werden und später im Berufsleben länger verwertbar sein.

In letzter Zeit hatte Clara begonnen, nachts wieder einzunässen. Dann sogar mal tagsüber in der Kita. In einer Schublade in der Kita hatte sie Wechselwäsche, auch saubere Schlüpfer. Den nassen hatte sie in einer Plastiktüte mit nach Hause gebracht. Wir hatten sie nicht gefragt, warum sie eingenässt hatte, wir wollten das Thema so klein wie möglich halten, um ihr kein schlechtes Gewissen zu machen und sie nicht unter Druck zu setzen.

Sie ging in letzter Zeit sowieso nicht gerne in die Kita. Es war morgens manchmal ein langes, zähes Ringen, bis wir sie so weit hatten. Bis ich sie so weit hatte, um genau zu sein. Denn meistens war es morgens so, dass Simone Lucy in die Schule brachte, die um acht Uhr begann, und danach in die Praxis ging, während ich Clara für die Kita fertig machte, wo man sie bis um zehn Uhr hinbringen konnte. Ich hatte vormittags ja mehr Zeit, auch wenn ich sie anders hätte nutzen können. Ein Ringen war es insoweit, dass Clara mitunter eine halbe Stunde brauchte, bis sie angezogen war, danach in Zeitlupe frühstückte, während ich auf den Uhrzeiger sah, der sich unvermeidlich und wie eine Drohung der Zehn näherte.

Wir hatten sie gefragt, ob es Gründe dafür gab, aber sie antwortete nicht viel. Sicher, da gab es dieses Mädchen, das die anderen Mädchen in der Gruppe gegeneinander ausspielte. »Heute bist du nicht meine Freundin, heute spiele ich nicht mit dir« und so. Zickenkrieg unter Fünfjährigen. Dieses Mädchen, Ela, war die Älteste, und wie das so ist in Gruppen, hatten die anderen sie unausgesprochen zum Alphamädchen gewählt und orientierten sich an ihr. Dazu kam, dass in der Gruppe ein Ungleichgewicht zwischen Mädchen und Jungen herrschte. 15 Jungen standen nur acht Mädchen gegenüber. Wenn also Ela beschlossen hatte, dass Clara an diesem Tag nicht ihre Freundin war, schlossen sich die anderen beiden Mädchen in ihrem Alter dieser Meinung an und spielten ebenfalls nicht mit Clara, sodass sie mit den Jüngeren vorliebnehmen musste.

Dabei war eine der Gleichaltrigen, Sofie, Claras beste Freundin, wir waren auch mit deren Eltern Barbara und Daniel befreundet und sahen uns regelmäßig privat, also nicht nur auf dem Spielplatz nach der Kita. Wir hatten alle schon auf die beiden Mädchen eingeredet, nach dem Motto: »Ihr müsst euch doch nicht nach Ela richten. Wenn sie sagt, du bist heute nicht meine Freundin, dann sagt ihr einfach, das ist uns egal, wir machen da nicht mit.« Sie schloss Sofie umgekehrt nämlich genauso aus, wenn auch nicht so oft wie Clara. Und wenn sie Sofie ausschloss, machte Clara auch mit.

Es war grotesk, aber alles Einreden auf die Mädchen nützte nichts, in der Kita galten offensichtlich andere Gesetze. Mit den Erzieherinnen darüber reden brachte auch nichts, sie vertraten die Auffassung, dass die Kinder die gruppendynamischen Prozesse untereinander schon selbst lösen würden und man am besten nicht eingriff.

Leider, so fand ich, liefen diese Lösungen meistens auf das darwinistische Prinzip hinaus: Der oder die Stärkere gewann. Nicht das, was ich meinen Kindern als Konfliktlösung beibringen wollte und auch beibrachte, aber für die Gesellschaft da draußen wurden sie so natürlich gerüstet. Die funktionierte schließlich genauso.

Okay, Clara hatte also wieder eingenässt. Und heute Nachmittag, erzählte Simone, habe Merle, die Leiterin der Gruppe – eine hübsche Dunkelhaarige Mitte 20, die wir beide eigentlich ganz gerne mochten –, sie beim Abholen zur Seite genommen.

»Sie sagte mir, dass Clara tagsüber einnässen würde, weil sie nicht mehr auf die Toilette der Kita wollte.«

»Aber warum das denn?«

»Weil der Emil immer mitkäme auf die Toilette. Er würde Clara das Höschen runterziehen und sie in den Po kneifen.«

»Wie bitte?«

Mir stand der Mund offen. Das konnte ja wohl nicht sein.

Emil war das Pendant zu Ela. Der Älteste der Jungs, sechs Jahre alt, und ob seiner großen Klappe und Frechheit das unangefochtene Alphatier der Gruppe. Er war mitunter grob, das wussten wir, es hatte schon Diskussionen gegeben, aber das betraf die Jungen der Gruppe und deren Eltern.

Seine Eltern, Babette und Norman, waren eigentlich ganz nett, beide in der Medienbranche tätig, ich war sogar vor einem halben Jahr mal mit Clara nach der Kita zu ihnen nach Hause gegangen, weil Emil Clara schon mehrmals eingeladen hatte mitzukommen. Ein netter Nachmittag, sie hatten eine Erdgeschosswohnung, ein Stück des Hinterhofs gehörte ihnen. Sie hatten es eingezäunt und einen kleinen Garten daraus gemacht. Wir saßen draußen bei Kaffee und Kuchen und unterhielten uns. Die Kinder spielten allerdings gar nicht miteinander. Emil hielt sich in unserer Nähe auf und wollte ständig irgendetwas von uns, Clara beschäftigte sich drinnen in der Wohnung. Ich hatte sie mehrmals gerufen und aufgefordert, nach draußen zu kommen, aber sie tat es nicht.