Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jan Keppler

- Sprache: Deutsch

Ein Toter liegt im Hof des Nachbarhauses von Jan Kepplers Trödelladen. Es ist der Hausverwalter Oliver Möchtling, der von einem Gerüst gestürzt ist - oder wurde er gestoßen? Das Gebäude wird gerade modernisiert und die Wohnungen werden in Eigentum umgewandelt. Die Polizei verdächtigt mehrere Hausbewohner, etwas mit dem Todesfall zu tun zu haben, und nimmt schon bald einen jungen Mann aus dem Erdgeschoss fest. Doch Jan und sein Freund, der Journalist Gerry Schmitz, glauben nicht an dessen Schuld.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

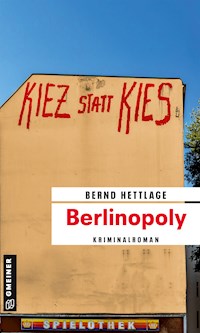

Bernd Hettlage

Berlinopoly

Kriminalroman

Zum Buch

Kollateralschaden Im Hof des Nachbarhauses von Jan Kepplers Trödelladen liegt die Leiche des Hausverwalters Oliver Möchtling. Offenbar ist er von einem Gerüst gestürzt. Oder wurde er etwa gestoßen? Gelandet ist er ausgerechnet unter der Dachgeschosswohnung seiner Schwester. Nach dem Verkauf des Gebäudes an reiche Privatleute wird es modernisiert und die Wohnungen in Eigentum umgewandelt. Die Bewohner befürchten ihre Verdrängung wie viele Menschen in der Innenstadt Berlins, in der Investoren aus aller Welt auf Häuserjagd sind. Von der Polizei verdächtigt, wenden sich die Mieter an Jan und seinen Freund, den Journalisten Gerry Schmitz. Die beiden beginnen zu ermitteln, sie befragen die Anwohner, die mit der Sanierung beschäftigten Arbeiter und den Chef der Hausverwaltung. Nur an die einflussreichen Eigentümer kommen sie zunächst nicht heran. Dann wird plötzlich der arbeitslose Politikwissenschaftler Björn Tauber aus dem Erdgeschoss festgenommen. Er hat sich für Möchtlings Schwester interessiert. Doch Jan und Gerry glauben nicht an seine Schuld.

Bernd Hettlage wurde in Karlsruhe geboren und wuchs im Nordschwarzwald auf. Er hat zwei Töchter und lebt mit seiner Familie in Berlin. Hettlage betätigte sich als Antiquitätenhändler, Tennisplatzbauer, Theaterbeleuchter und war über 15 Jahre lang Journalist und Redakteur bei Tageszeitungen und Magazinen. Er unternahm zahlreiche Reisen nach Asien, vor allem nach Indien. Heute arbeitet Hettlage als Hörfilmautor und Schriftsteller. Seit 2002 ist der Berliner Stadtteil Neukölln sein Zuhause, der die Einwohnerzahl und Größe einer mittleren deutschen Großstadt hat. Dort erlebte er die gewaltigen Veränderungen hautnah mit, die dieser Bezirk und die ganze Stadt in den letzten zwei Jahrzehnten durchmachten.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ebenart / stock.adobe.com

ISBN 978-3-8392-7052-3

Prolog

Ein Mann um die 50 betrat meinen Laden, schlank und mit Brille, in Cordsakko und schwarzem Rollkragenpullover. Ich taxierte ihn: gediegen, gebildet, hat Geld. Möglicherweise, aber nicht zwingend kein ganz einfacher Kunde.

Vorsichtige Wachsamkeit.

Er schaute sich um und lief dann zielstrebig auf das französische »Bureau«-Schild zu, das über einem Nussbaumvertiko hing. Als hätte er es schon durchs Schaufenster erspäht. Ohne zu zögern, nahm er es ab, taxierte es und besah sich die Rückseite.

Das Abhängen ging leicht. Ich hatte ein System aus zugeschnittenen Teilen von Bauzäunen und dünnen Fleischerhaken entwickelt, an denen ich die Schilder, Gemälde und sonstigen Utensilien befestigte, die an den Wänden hingen. Auf diese Weise schlug man nicht zu viele Nägel ins Mauerwerk, beschädigte die Sachen nicht und konnte sie problemlos abnehmen, austauschen, umhängen und so weiter.

Es hätte sich längst nicht jeder getraut, das Schild von der Wand zu nehmen, ohne mich zu fragen.

Na, schauen wir mal, dachte ich.

Von meinem Schreibtischsessel aus beobachtete ich den Mann, um ihm zu signalisieren, dass ich ihn wahrgenommen hatte und mein Schild und dessen Unversehrtheit im Auge behielt.

»Schönes Stück«, sagte er und näherte sich mir.

Oh ja, das war es. Ein Emailschild, weiß mit der schwarzen Aufschrift »Bureau«, daneben eine schwarze Hand, die nach rechts zeigte. Von Hand gezeichneter schwarzer Rand, rechts unten war der Hersteller vermerkt, ein Pariser Emaillierwerk. Auf jeden Fall vor 1930 angefertigt, vielleicht auch vor dem Ersten Weltkrieg. 40 mal 15 Zentimeter groß.

Ein Schmuckstück.

»Was soll’s denn kosten?«, fragte der Mann.

Ich stand auf und ließ es ihn weiter halten. Als ob es bereits ihm gehörte.

»Ist Jugendstil, aus Paris«, sagte ich betont gelassen. »Sehr selten in dem Zustand.«

Er lächelte schmal.

»140 Euro«, sagte ich. »Und das ist richtig preiswert.«

Nicht nur preiswert, fügte ich in Gedanken hinzu. Quasi geschenkt. Für jemanden wie ihn sowieso.

»Es ist kaputt«, sagte er und deutete mit einem Finger auf die abgesprungene Emaillierung links unten in der Ecke.

Die Beschädigung war höchstens daumennagelgroß.

Er wollte also handeln.

»Das ist nun wirklich minimal«, sagte ich mit einem müden Lächeln.

Erneut drehte er es hin und her, als wollte er noch mehr entdecken.

»Also …«, hob er an. »90 Euro wäre es mir wert. Würde ganz gut in mein Büro passen.«

Ich schmunzelte gönnerhaft und schüttelte den Kopf. In Gedanken gab ich ihm einen Tritt in den Hintern, der ihn in Richtung Ladentür beförderte.

»Wie gesagt, 140 ist schon günstig.«

»Also, ich würd’s echt gern nehmen, aber so viel möchte ich dafür nicht ausgeben.«

Er lächelte mich an.

Ich hatte eine schlechte Woche gehabt, jetzt war Donnerstag und der Umsatz war bescheiden, im Laden wie im Internet. Es gab so Wochen. Ein Hunderter mehr in der Tasche würde sich gut anfühlen.

»130, drunter mach ich’s nicht.«

»Ach, kommen Sie.«

Er betrachtete das Schild noch einmal prüfend. »Na gut, auf 100 würde ich maximal gehen.«

Ich seufzte. Wenn jetzt Gerry da wäre. Der hätte mir beispringen können. Doch Gerry hatte sich rargemacht in letzter Zeit. Der war beschäftigt.

Was soll’s, scheiß drauf!

»120, bester Preis«, sagte ich und musterte ihn herausfordernd.

»110«, sagte er mit sanfter Stimme. »Mehr bezahle ich Ihnen nicht dafür.«

Ich schnaubte und verzog den Mund, dann hob ich resigniert die Schultern. Manchmal hasste ich mich selbst.

»Ausnahmsweise«, sagte ich, nahm ihm das Schild ab und schlug es in Zeitungspapier ein. Ich würde kein Stück Luftpolsterfolie an den Typ verschwenden, und wenn’s nur für 20 Cent wäre.

Er zog einen Hunderter und einen Zehner aus einer prall gefüllten Brieftasche und grinste breit.

»Wissen Sie, ich bin Architekt, das passt prima in mein Büro.«

Er griff sich das Schild, ging aber noch nicht.

»Ich hab vor zwölf Jahren ein altes Mehrfamilienhaus in der Donaustraße gekauft, für 700.000 Euro.« Beifall heischend sah er mich an. »Da hab ich inzwischen auch mein Büro. Früher hat sich ja das Renovieren nicht gelohnt, bei den Mietpreisen hier. Aber jetzt richte ich das nach und nach her. Immer wenn jemand auszieht, kommt die jeweilige Wohnung dran. Und anschließend vermiete ich sie wieder. Moderat, für zwölf Euro pro Quadratmeter. Man muss ja nicht den letzten Euro aus allem rauspressen.«

Wieder schaute er mich komplizenhaft an, so klinsmannmäßig, als könnte man unmöglich anderer Meinung sein als er.

So ein Arsch.

»Das ist ein schönes Haus hier«, sagte er und blickte sich anerkennend um. »Ihr Laden ebenfalls.«

Damit hatte er allerdings recht. Mit meinem Laden sowieso – und mit dem Haus auch. Es war ein Jugendstilbau, 1908 errichtet, mit Stuckornamenten an der Fassade und floral gemusterten Fliesen im Hausgang.

Dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Wand hinter mir und runzelte die Stirn. »Da sollte mal dringend was gemacht werden.«

Fragend legte ich die Stirn in Falten.

»Na, die Stromleitungen.«

Ich drehte mich um. Hinter mir war eine Doppelsteckdose auf dem Putz montiert. Die Leitungen waren ebenfalls auf der Wand verlegt. Sie liefen nach oben und verschwanden kurz unterhalb der Decke in einer Verteilerdose.

Zugegeben, besonders schön sah das nicht aus, aber bisher funktionierte alles tadellos. Gut, in der Verteilerdose gab es ein paar Kabel, die ich nicht zuordnen konnte. Und eine Steckdose in einem anderen Teil des Ladens funktionierte aus unerfindlichen Gründen seit Jahren nicht mehr. Ich hatte sie mal abmontiert und die Kabel dahinter geprüft. Auf einem war noch Strom. Ich hatte sämtliche denkbaren Kombinationen ausprobiert, trotzdem kam aus der Steckdose nichts raus. Also benutzte ich sie eben nicht mehr.

Aber das ging den Mann ja nichts an.

Ich zuckte die Achseln.

»Bisher funktioniert alles«, log ich.

Der Mann gab sich zufrieden damit. Anscheinend. Oder vielleicht auch nur scheinbar. »Sind Sie schon lange hier drin?«

Ich nickte.

»Na, dann lassen Sie sich nicht vertreiben.« Er reichte mir eine Visitenkarte. »Wenn Sie mal was vom Bauhaus haben, sagen Sie Bescheid. Aber nur Originale.«

Nach diesen Worten verließ er den Laden.

Durch die Schaufensterscheibe beobachtete ich, wie er in einen in zweiter Reihe geparkten SUV stieg und davonbrauste. Auf seiner Karte stand: »Friedemar Stöcking, Architekt, Immobilienberatung und -entwicklung«.

»Aber nur Originale«, äffte ich ihn nach.

Die beiden Scheine, die er mir gegeben hatte, fühlten sich wie Falschgeld an.

1.

Freitag, 11. Oktober

An diesem Morgen machte ich mich schon um halb zehn mit dem Fahrrad zum Laden auf. Ich wollte noch in aller Ruhe einen Kleiderschrank reinigen und frisch verleimen.

Er war aus Eiche, hatte in einer seiner beiden Türen einen geschliffenen Spiegel und geschnitzte Jugendstilornamente in der Krone. Ein hübsches Stück, das sich bestimmt gut verkaufen lassen würde. Doch bevor es nach vorne in den Laden konnte, war einige Arbeit nötig.

Von unserer Wohnung am Kiehlufer waren es kaum fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Laden. Einmal den Kanal überqueren, die Wildenbruchstraße hoch und dann nach links in die Weserstraße. Nach ein paar hundert Metern kam auf der linken Seite mein Geschäft.

Von Weitem sah ich bereits Polizeiautos, die in zweiter Reihe die Straße zustellten. Sie parkten vor dem eingerüsteten Nachbarhaus, dessen Hoftor einen Spalt geöffnet war. Ich stieg vom Fahrrad und warf einen Blick hindurch. Im Hof huschten zwei Männer in weißen Overalls herum. Spurensicherung. Das sah nicht gut aus.

Jetzt fiel mir auch der Kleinbus auf, der etwas entfernt ebenfalls in zweiter Reihe stand.

Den kannte ich nur zu gut.

In einem solchen Bus gleichen Modells und gleicher Farbe vernahmen Hauptkommissarin Sylvia Neidel und ihr Partner, Oberkommissar Lars Kramer, immer ihre Zeugen. Und auch die Tatverdächtigen.

Als hätten sie auf mein Eintreffen gewartet, kamen die beiden in diesem Moment aus dem Hof geschlendert. Neidel war eine Blonde in meinem Alter, die eigentlich recht hübsch war, aber mit ihren tiefen Augenringen immer erschöpft und überarbeitet wirkte. Ich hatte damals vor zweieinhalb Jahren, als sie im Fall des toten Baustadtrats ermittelte, eine gewisse Sympathie für sie gehabt und mir eingebildet, dass es ihr mit mir ähnlich ging.

Ganz anders verhielt es sich mit ihrem Kompagnon. Kramer und ich hatten uns von Anfang an gegenseitig gefressen. Er war zehn Jahre jünger als Neidel, groß, aufbrausend und nicht die hellste Kerze auf der Torte – fand ich jedenfalls. Er erinnerte mich an einen Kommissar aus einer Vorabendserie, die ich allerdings vor vielen Jahren zum letzten Mal gesehen hatte. Wer hatte schon Zeit für Vorabendserien?

Als Kramer mich entdeckte, sah ich, dass sich an seiner Abneigung mir gegenüber nichts geändert hatte. Also beschloss ich sofort, dass es bei mir auch nicht anders war.

Kramer wollte nach rechts, weg von mir in Richtung Kleinbus, obwohl er den wohl kaum fuhr. Die Kommissare hatten sicher einen standesgemäßen Dienstwagen. Oder saß in dem Bus bereits ein Verdächtiger, den sie vernehmen wollten? Hinten hatte er getönte, blickdichte Seitenscheiben.

Kramer wollte also nach rechts, Neidel hingegen strebte auf mich zu.

Wir hatten uns seit damals nicht mehr getroffen. Ihre Augenringe waren eher noch dunkler geworden, die Falten neben dem Mund etwas tiefer.

Fast hätte ich mich gefreut, sie zu sehen. Wenn Kramer nicht dabei gewesen wäre.

Zu meiner Überraschung streckte sie mir die Hand hin.

»Tag, Herr Keppler. Ist lange her. Wie geht es Ihnen?«

Ich schlug ein.

»Mir geht’s gut. Und Ihnen?«

Sie zuckte die Achseln. Kramer war ihr gefolgt, aber er hielt mir keine Hand hin, sondern beschränkte sich darauf, mich ablehnend anzuglotzen.

»Und die Geschäfte, was machen die?«

Sie deutete mit dem Kopf zu meinem Laden.

Ich schnaubte.

»Geht schon. Wie überall läuft heutzutage mehr übers Internet als über den Laden.«

Neidel nickte.

Ich verkniff mir, sie zu fragen, was nebenan los war. Entweder würde sie es mir gleich sagen oder eben nicht. Auf meine diesbezüglichen Fragen hatte sie noch nie geantwortet. Kramer sowieso nicht.

»So früh hier, Herr Keppler? Macht Ihr Laden nicht erst nachmittags auf?«

Neidel musterte mich. Gar nicht unfreundlich, wie ich mir einbildete.

»Ja, das stimmt. Aber ich bin oft früh hier. Zur Arbeit gehört ja, wie gesagt, nicht nur der Verkauf im Laden. Ebay, Social Media, Bürokram. Außerdem müssen die Stücke geputzt und einige Möbel restauriert werden.«

Kramer wollte zu einer Bemerkung ansetzen, verkniff es sich jedoch.

Besser so, dachte ich.

»Und gestern Abend, waren Sie da im Laden oder der Herr Schmitz? Wenn der überhaupt noch für Sie arbeitet.«

Das war eine gute Frage. Im Prinzip arbeitete Gerry schon noch für mich. Wenn er mal Zeit hatte. Doch das ging die Kommissare nichts an.

»Gerry ist noch dabei, aber gestern war ich da.«

»Wann haben Sie zugesperrt?«

Ich hob die Schultern. »Wie immer, um 19.30 Uhr.«

»Und dann sind Sie gleich nach Hause?«

»Ja«, sagte ich und musterte sie. »Was ist das hier, ein Gespräch oder eine Zeugenbefragung?«

Mit Letzterem hatte ich ja meine Erfahrungen gemacht, damals, als ich den toten Baustadtrat in meinem Kleingarten gefunden hatte. Den ermordeten Baustadtrat. Zuerst schien ich sogar zum Kreis der Verdächtigen zu gehören und Kramer war am Ende enttäuscht gewesen, dass ich rein gar nichts mit der Sache zu tun gehabt hatte.

Ich war also auf der Hut.

»Wir hören uns in der Nachbarschaft um«, sagte Neidel und wies mit dem Kopf auf das offene Haustor nebenan. »Und dazu gehören Sie ja.«

»Was ist passiert?«, fragte ich jetzt doch.

»Kennen Sie den Herrn Möchtling von der Hausverwaltung Laumann?«

Ich hob wieder die Schultern. »Sagt mir nichts.«

Neidel sah zu ihrem Partner. Der zog ein Foto aus der Seitentasche seiner braunen Wildlederjacke und hielt es mir hin. Es zeigte das Porträt eines blonden Mannes mit Jungsgesicht und Dreitagebart.

»Kenn ich nicht. Nie gesehen, jedenfalls nicht bewusst.«

»Und unbewusst?«, wollte Kramer wissen.

Er hatte schon wieder so was Herausforderndes.

Das Wesen des Unbewussten ist, dass es einem eben nicht bewusst ist, man weiß es also nicht, versuchte ich ihm in Gedanken zu erklären. Äußerlich beließ ich es bei einem vielsagenden Blick und schüttelte den Kopf.

Vielleicht hob ich ein ganz klein wenig die Augenbrauen.

»Was ist mit Herrn Möchtling passiert?«, präzisierte ich meine Frage.

»Der ist tot«, sagte Neidel knapp. »Er wurde im Hof Ihres Nachbarhauses gefunden.«

»Ermordet?«

Überrascht schaute ich sie an.

»Wissen wir bislang nicht«, antwortete die Kommissarin.

Dann standen wir noch ungefähr zehn Sekunden stumm beieinander. So, als wüsste keiner mehr etwas zu sagen und es wäre trotzdem nicht die rechte Zeit, sich zu trennen und alleine nach Hause zu gehen. Da wir alle drei Nichtraucher waren, konnten wir keine letzte Zigarette miteinander rauchen und hatten nichts zu tun.

Geraucht wurde ja sowieso nur noch wenig. Gerry war eigentlich der einzige verbliebene Raucher in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.

Mich störte es nicht, einfach rumzustehen, das machte ich im Laden oft genug. Aber Neidel wurde es schnell zu dumm. Sie nickte mir zu.

»Das war ’s erst mal. Wiedersehen, Herr Keppler.«

Sie wirkte, als wollte sie was nachschieben, ließ es aber sein und drehte ab.

Die Schlussbemerkung übernahm dafür Kramer. »Finger weg, Freundchen«, zischte er mir zu, als Neidel schon ein paar Meter weg war.

»Von was?«, erwiderte ich und versuchte den allerunschuldigsten Rehblick aufzusetzen.

»Von irgendwelchen Privatermittlungen!«

Er spie mir die Worte entgegen und folgte seiner Partnerin.

Ich grinste ihm hinterher, dann schloss ich den Laden auf und gleich hinter mir wieder zu, ohne noch einmal in den Hof des Nachbarhauses zu schauen.

Nichts anderes als diese Bemerkung von Kramer hätte mich mehr zu Nachforschungen animieren können.

Kurz nach 17 Uhr schneiten Sabine und Manuel in den Laden. Sabine Wieczorek und Manuel Flamm wohnten im Nachbarhaus und waren in meinem Alter, vielleicht auch ein wenig älter. Sabine war eine etwas mollige Blonde mit Brille und hübschem Gesicht. Manuel dagegen war ein großer Schlaks, der immer leicht hängende Schultern hatte, als wollte er sich – wie so viele hochgewachsene Menschen – kleiner machen.

Sabine arbeitete als Buchhändlerin bei Hugendubel im Karstadt am Hermannplatz. Manuel hatte mal Soziologie studiert und nebenbei bei der Post gejobbt. Irgendwann hatten die ihm eine Festanstellung geboten, da hatte er sein Studium abgebrochen. Jetzt arbeitete er bei einer der wenigen verbliebenen Filialen in den Neukölln Arcaden.

Früher waren das beides richtig gute Jobs gewesen, Buchhändlerin und Postangestellter, zwar nicht mit hohem Gehalt, aber sicher. Heute waren sie prekär wie fast alle Arbeitsplätze. Ständig konnte alles vorbei sein, und wer gab einem schon mit über 50 eine neue Chance? Das würde erst besser werden, wenn unsere Jahrgänge in Rente gegangen oder gestorben waren.

Trotzdem waren die beiden meist gut drauf und versuchten, sich ihr Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Das gefiel mir an ihnen. Außerdem konnte man oft mit ihnen lachen. Dazu kam, dass sie in ihren 20ern durch Indien gereist waren, so wie ich. Das verband uns.

»Hi.« Manuel grinste zur Begrüßung, aber es lag ein Schatten Resignation auf seinen Zügen, wie so oft in letzter Zeit, als wüsste er, dass es besser nicht mehr werden würde. Sabine lächelte maliziös, als wollte sie genau diesem Wissen den Mittelfinger entgegenstrecken.

»Wollt ihr ’nen Kaffee?«

Sie wollten.

Es war klar, dass sie zum Tratschen kamen – oder besser »Ratschen«, wie es in Bayern hieß. Das klang netter, meinte allerdings das Gleiche. Und es passte zu Sabines Herkunft aus Deggendorf, einer Kleinstadt in Niederbayern, die sie bereits mit 20 verlassen hatte, ohne den bayerischen Akzent je ganz loszuwerden.

»Was ist los bei euch?«, fragte ich, als wir zu dritt um meinen Schreibtisch im hinteren Teil des Ladens saßen.

Direkt vor der Auf-Putz-Steckdose. Das war bei mir hängengeblieben. Und hatte mich verunsichert. Meine Lebensgefährtin Simone und ich kannten nämlich einen Künstler, der bis letztes Jahr in einem Atelierhaus in Alt-Treptow gewohnt hatte – Simon Hunger, ein Schweizer Bildhauer. Das hatten die Künstler räumen müssen, weil das Bauamt festgestellt hatte, dass die Elektrik marode war, und es nicht mehr die Verantwortung für die Sicherheit der Bewohner übernehmen wollte.

Die Verantwortung dafür hätten die Bewohner gerne selbst übernommen, aber das Bauamt ließ nicht mit sich reden.

Die Sanierung der Elektrik hätte 40.000 Euro gekostet, keine große Summe für so ein Fabrikgebäude. Doch der Bezirk beschloss, wenn die Bewohner schon einmal draußen waren, gleich das gesamte Gebäude zu sanieren. Danach könnten die Künstler ja wieder einziehen, zu »angepassten Mieten«, die sich natürlich keiner von ihnen hätte leisten können, weil sie dreimal so hoch wie vorher gewesen wären.

Es kam dann ganz anders. Bei der Planung wurde festgestellt, dass das Gebäude zu heruntergekommen für eine lohnende Sanierung war.

Die Künstler beschwerten sich und sammelten ein paar hundert Unterschriften für den Erhalt ihres Ateliers. Sie holten ein Gegengutachten ein, das eine wesentlich günstigere Sanierung unter Selbstbeteiligung der Künstler für möglich hielt.

Der Bezirk lehnte das ab.

Es gebe kein Recht auf Ateliers in der Innenstadt, so der Bezirksbürgermeister. Bei einem Treffen mit Vertretern der Künstler sprach er ihnen obendrein die Relevanz ab. Er sehe keinen neuen Ólafur Elíasson oder Neo Rauch unter ihnen.

Das Grundstück wurde daraufhin an einen skandinavischen Wohnungskonzern verkauft, der in Berlin umstritten war, um es mal vorsichtig auszudrücken.

Der Bezirk klopfte sich ob dieses Deals auf die Schulter, weil man die Sanierungskosten gespart und obendrein noch Geld für das Gebäude bekommen hätte. Die Künstler hatten zuvor versucht, das Anwesen über eine Stiftung zu erwerben, aber als der Finanzierungsplan endlich stand, war der Verkauf schon über die Bühne gegangen, obwohl die Stiftung letztendlich sogar mehr als der Konzern bezahlt hätte.

Die Skandinavier rissen das Gebäude ab und errichteten Eigentumswohnungen auf dem Gelände, die für rund 5.000 Euro pro Quadratmeter verkauft wurden – im Erdgeschoss waren es 4.000, unter dem Dach 6.500 Euro pro Quadratmeter.

Was aus den Künstlern geworden war, war nicht bekannt.

Simon Hunger jedenfalls war zurück in seine Heimat gezogen, nach Biel. Und mit ihm seine Lebensgefährtin und seine Tochter Sarah, die beste Freundin unserer älteren Tochter Lucy.

»Was ist los bei euch?«, fragte ich also an diesem Nachmittag Sabine und Manuel, als sie in meinem unsanierten Laden mit den Auf-Putz-Steckdosen und den freiliegenden Stromleitungen saßen.

»Unser Hausverwalter lag heute Morgen tot im Hinterhof«, erzählte Sabine. »Anscheinend vom Gerüst gefallen.«

»Oder gestoßen worden«, ergänzte Manuel, wie sich das für alteingespielte Pärchen gehörte. Der eine gibt den Ton vor, der andere fällt mit ein – oder verbessert den anderen, je nachdem, wie der Zustand der Beziehung ist.

Bei den beiden hielt sich das Verbessern zum Glück in Grenzen.

»Oder gestoßen worden«, wiederholte Sabine nickend.

»Herr Möchtling«, sagte ich.

»Du kennst ihn?«, fragte Sabine.

»Ne, aber ich kenne die ermittelnden Kommissare, Neidel und Kramer. Denen bin ich vor dem Haus begegnet. Und da haben sie mich gleich als Zeugen befragt.«

»Ja, bei uns im Haus gehen sie auch rum. Aber bei uns sind sie noch nicht gewesen.«

Die beiden bewohnten eine Dachgeschosswohnung im Vorderhaus. Drei Zimmer mit einer Terrasse nach hinten zum Hof und einer nach vorne zur Straße. Und weil sie bereits 20 Jahre da wohnten und deshalb nur wenig Miete zahlten, konnten sie sich das bis heute leisten.

Darauf beruhte ja unser aller Existenz in Berlin: Wir waren schon lange da und hatten billige Verträge.

»Wer ist denn das, der Möchtling?«

Ich sah die beiden fragend an.

»Oliver Möchtling.« Sabine zeigte wieder ihr leicht spöttisches Lächeln. »Das ist unser besonderer Freund. Der gehört zur Hausverwaltung Laumann und ist dort für unser Haus zuständig. Wenn die was wollen, ist er immer ganz schnell bei der Sache. Wenn wir was von ihm wollen, taucht er unter und ist nicht zu sprechen.« Sie fügte hinzu: »Na ja, war nicht zu sprechen.«

»Man soll ja über die Toten nicht schlecht sprechen, aber das war so ’n Aalglatter«, stieß Manuel hervor.

Mit Erstaunen nahm ich wahr, dass die beiden voller Wut auf Möchtling zu sein schienen. Gleichzeitig bemerkte ich, dass ich schon wieder wie ein Ermittler dachte.

Hör auf, Jan, sagte ich mir.

Ach, Scheiß drauf, erwiderte eine andere Stimme in mir.

Wie bei Gollum.

»Wann ist das denn passiert? Ich meine, wann ist der vom Gerüst gestürzt?«

Sabine zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Wir haben nichts gehört.«

Wer ihn gefunden hatte, wussten sie auch nicht.

»Und was hat der Möchtling nachts oder frühmorgens bei euch auf dem Gerüst zu suchen?«

»Na, der lag wohl direkt unter der Wohnung seiner Schwester, Nadine Möchtling. Die wohnt in der Dachgeschosswohnung im Hinterhaus, zusammen mit einer Freundin«, sagte Manuel.

»Da ist sie nur über ihren Bruder drangekommen.« Sabine schnaubte verächtlich.

Na, das war ja wieder ’ne schöne Geschichte, dachte ich. Und direkt bei mir im Nachbarhaus.

Als die beiden längst gegangen waren, stritten die Stimmen in mir schon wieder. Die eine fand das alles sehr reizvoll, die andere sagte: »Finger weg!« Außerdem hatte ich Simone damals versprochen, nicht mehr Detektiv zu spielen und mich in Gefahr zu bringen, was beim letzten Mal passiert war.

Wenn wenigstens Gerry da gewesen wäre. Das würde ihn bestimmt interessieren.

2.

Samstag, 12. Oktober

Wochentags war mein Laden von 14 bis 19.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 14 Uhr, manchmal länger. Je nachdem, wie viele Kunden gerade da waren. Wenn sich Interessenten von außerhalb angesagt hatten, ließ ich die auch jenseits der Öffnungszeiten herein.

»Nostalgia« stand auf meinem Schaufenster, darunter »Antiquitäten und Sammlerstücke«. Im Grunde war ich ein gehobener Trödler, aber »Antiquitäten« hörte sich einfach besser an. Mein Geld machte ich nicht unbedingt über den Laden, sondern mit dem weltweiten An- und Verkauf von wertvollen, ausgesuchten Sammlerstücken vor allem aus den Bereichen Jugendstil, Design und historische Reklame. Die landeten in den seltensten Fällen in der Auslage, sondern eher in meinem Safe im Hinterzimmer.

Manchmal vermittelte ich solche Preziosen auch nur, dann hielt ich sie mitunter lediglich einen halben Tag in den Händen, bevor sie weiterwanderten. Andere blieben über Wochen bei mir, obwohl per Foto und Preisangebot über WhatsApp sofort verkauft, bis sich die Gelegenheit zu einer persönlichen Übergabe irgendwo in Deutschland oder sogar im benachbarten Ausland ergab, gegen Bargeld natürlich. Denn darum ging es.

Neulich hatte ich ein altes deutsches Emailschild mit Reklame für Batterien von einem Händler aus Mumbai in Indien angeboten bekommen. Mit Hussain arbeitete ich seit 15 Jahren zusammen. Vor zehn Jahren war ich sogar mal persönlich bei ihm in seinem Laden im Chor Bazaar gewesen. Ein Straßenblock mit kleinen Geschäften, die Trödel und Second-Hand-Sachen anboten, mitunter auch wertvolles altes Spielzeug, Reklame oder andere Antiquitäten. Die Straßen waren unbefestigt, und das Ganze sah teilweise wie ein überbordender Schrottmarkt aus, doch wenn man die richtigen Läden kannte, konnte man echte Raritäten finden. Übersetzt bedeutete der »Chor Bazaar« Diebesmarkt, aber geklaut waren die Sachen eher nicht, die es dort zu kaufen gab.

Deutsche Firmen hatten bereits in der Kolonialzeit ihre Waren in Übersee verkauft, und der asiatische Markt war oft ein Testgebiet für neue Produkte gewesen, schon vor 100 Jahren. Manche Reklamemotive gab es ausschließlich dort, hergestellt worden waren die Email- und Blechschilder trotzdem in Deutschland.

Hussain schickte ein paar Fotos. Das Batterieschild war an den Ecken beschädigt, die Farben waren teils verblasst und der Preis war so hoch, dass er sich sofort entschuldigte.

Das Motiv hatte ich noch nie zuvor gesehen, und ich kannte mich aus. Ein Mann mit Tropenhelm und weißem Schnauzer, der vor einem Oldtimer stand und zu einem jungen Schwarzen blickte, der eine Batterie der beworbenen deutschen Firma auf seiner linken Schulter trug. Natürlich ein kolonialistisches, wenn nicht sogar rassistisches Motiv. Aber auch ein Zeitdokument. Außerdem war es signiert, hier hatte also ein Künstler den Entwurf besorgt, der dem Emaillierwerk und der beauftragenden Firma wegen seiner Bekanntheit eine Signatur wert war. Ich konnte sie allerdings nicht entziffern, sie saß am oberen rechten Rand und war zur Hälfte abgeplatzt.

Hussain besaß das Schild noch gar nicht selbst, es war ihm von jemand anderem irgendwo aus Indien angeboten worden, der es vielleicht ebenso schon woanders gekauft hatte. Das alles lief über eine Nachrichten-App.

Mein indischer Geschäftspartner hatte gar nicht so viel Geld, dass er das Schild auf eigenes Risiko kaufen konnte und nachher womöglich Verlust damit machte. Vielleicht konnte er es nicht mal bezahlen. Er musste sich also vorher versichern, dass er einen Interessenten hatte, der ihm mehr dafür bezahlte und das Geld sofort an ihn überwies.

Das war in diesem Fall ich.

Weil das Schild dennoch für den Zustand wirklich schweineteuer war, wollte ich mich rückversichern, dass auch ich meinen Schnitt damit machen würde. Also kontaktierte ich wiederum zwei Leute: einen deutschen Sammler, von dem ich wusste, dass er Spitzenteile suchte und gute Preise dafür bezahlte, und einen holländischen Händler, der offensichtlich noch hochkarätigere Kunden als ich selbst kannte und mit dem ich deshalb schon öfter Geschäfte getätigt hatte.

Der deutsche Sammler reagierte nicht. Beziehungsweise er reagierte erst ein paar Stunden später und war damit zu spät dran, was ihn ziemlich vergrätzte. Der Holländer hingegen meldete sich nach zehn Minuten zurück und hatte Interesse. Der Takt seiner Nachrichten signalisierte sogar großes Interesse. Ich konnte womöglich mehr von ihm für das Schild verlangen, als ich mir vorgestellt hatte.

Ich verhandelte per Nachrichtendienst parallel hin und her. Ständig pingte es auf meinem Handy. In Indien versuchte ich den Preis über Hussain als Mittelsmann zu drücken, beim Holländer versuchte ich möglichst viel herauszuschlagen. Keinem von uns hatte das Schild zu diesem Zeitpunkt gehört, keiner hatte es in den Händen gehalten. Das war fast wie eine dieser Transaktionen auf dem Finanzmarkt mit irgendwelchen Wetten auf die Zukunft gewesen, über die auch ich mich eigentlich empörte.

Es war Kapitalismus pur gewesen.

Warum ich das erzähle?

Weil es in Berlin nicht anders zuging. Hier herrschte ebenfalls Kapitalismus pur. Häuser wurden ge- und verkauft, Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt, die ganze Welt wollte die vergleichsweise billigen Immobilien in der deutschen Hauptstadt mit den an der jeweiligen staatlichen Steuerbehörde vorbeigeschleusten Gewinnen oder den Einnahmen aus kriminellen Geschäften kaufen.

Deutschland war, was das betraf, ein Paradies für Geldwäscher.

Berlin war Haifischgebiet. Die Häuser die Beute. Und wir Mieter lästiger, wertloser Beifang, den man am liebsten gleich wieder ins Meer geworfen hätte. Unsere Vertreibung war ein Kollateralschaden.

Verständlich, dass unter den Leuten Angst herrschte.

Auch mit dem Nachbarhaus, in dessen Hof Oliver Möchtling gestern tot gefunden worden war, verhielt es sich so.

Das Gebäude war zu Beginn der 90er-Jahre saniert worden, bald nach der Wiedervereinigung, als zum ersten Mal Investoren aus aller Welt gedacht hatten, Berlin sei die neue Immobilien-Goldgrube. Dabei war auch der Dachstuhl zu Wohnungen ausgebaut worden.

Ende der 90er waren diese Träume vorerst vorbei gewesen, da hatten alle ihre Investitionen bereut und gedacht, das Geld sei verloren beziehungsweise der Wert der Wohnungen werde nie mehr an den Kaufpreis heranreichen. Aber zehn Jahre später hatte der Boom erst wirklich begonnen, und seitdem ging es nur in eine Richtung: steil nach oben.

Anfang der 90er hatte irgendein Investor einen geschlossenen Immobilienfonds für die Sanierung des Hauses und den Ausbau des Dachgeschosses aufgelegt. Leider wollten sie alles möglichst günstig machen und hatten entsprechende Handwerksfirmen engagiert. Laut Aussagen von Altmietern war es eine schreckliche Zeit. Die Arbeiter waren ständig betrunken und über Monate hinweg gab es Lärm und Dreck. Einmal sei sogar ein Stahlträger von einem Kran in das Dachgeschoss gekracht und habe ein Loch in die Decke der darunterliegenden Wohnung geschlagen.

Das Resultat war erwartungsgemäß. Die Dachwohnungen waren zwar schön geworden, aber seit den Maßnahmen regnete es durch undichte Stellen in die Außenwände des Hauses. Außerdem hatten sie im Hof einen Brunnen zugeschüttet, warum auch immer. Seitdem floss das Regenwasser nicht mehr ab. Bei jedem Sturzregen waren die Keller überflutet, weil das Grundwasser in Berlin und insbesondere um die zahlreichen Kanäle herum kaum zwei Meter unter Straßenniveau stand.

Das Gebäude faulte also von unten und von oben vor sich hin.

Der geschlossene Fonds war irgendwann pleite, weil ständig neues Geld in Sanierungsmaßnahmen fließen musste. Das Haus stand darauf unter Zwangsverwaltung einer Bank, wovon die Mieter nur durch Zufall erfuhren. Dann ging es an eine dänische Firma, danach an einen Investor aus Manchester mit indischem Namen.

Inzwischen gehörte das Gebäude zwei Privateigentümern aus Deutschland. »Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen«, so schrieb die Hausverwaltung an die Mieter anlässlich des Verkaufs, »dass die neuen Eigentümer das Haus als Alterssicherung ansehen und langfristig halten wollen.« Das Schreiben lasen mir Sabine und Manuel im Laden vor. Gleich darauf erhielten sie die erste Mieterhöhung, die laut Hausverwaltung natürlich lediglich eine »Anpassung an den Mietspiegel« sei.

Wir grinsten uns alle drei an.

Galgenhumor.

Als Nächstes kam sechs Monate später eine Modernisierungsankündigung.

»Dann haben die uns ins Exceptional zu einer Präsentation eingeladen«, erzählte Sabine. »Das ist ’n drittklassiges Hotel in einer Nebenstraße der Hermannstraße. Das kannte ich gar nicht. Mit goldenen Treppengeländern, weißem Empfangstresen und lila Teppichboden.«

Manuel prustete. »So Promis-unter-Palmen-mäßig, alles glänzt, aber hinter der glitzernden Fassade findest du nichts als Ramsch.«

Promis unter Palmen, dachte ich. So was guckt ihr?

Die Eigentümer, erzählte Sabine weiter, waren bei der Veranstaltung nicht in Erscheinung getreten. Auf dem Podium im Konferenzsaal des Hotels hatten nur die Hausverwaltung und ein Ingenieur gesessen, den man mit der Planung beauftragt hatte. Auf kritische Fragen hatte der Chef der Hausverwaltung, Kay Laumann, zunehmend genervt reagiert. Sabine und Manuel beschrieben ihn als einen durchtrainiert wirkenden Mittvierziger mit Bürstenhaarschnitt, »Typ Söldner«.

Wenige Monate später stand ein Gerüst vor dem Haus. Vor meinem Laden gab es jetzt auch immer viel Dreck, einmal lag morgens sogar ein halber Ziegelstein vor dem Schaufenster. Wahrscheinlich hatte das Gitter, das ich abends herunterließ, die Scheibe davor bewahrt, zertrümmert zu werden.

Aber dagegen war nichts zu machen. Für mich sowieso nicht.

Die Mieter im Nachbarhaus organisierten sich, sie gründeten eine Hausgruppe und richteten einen Mailverteiler ein, über den sie Neuigkeiten austauschten. Sie trafen sich mehrmals, luden dazu auch mal eine Anwältin ein und schalteten sogar die örtliche Presse ein. Es nützte jedoch nichts.

Der Bezirk hatte eigentlich sein Vorkaufsrecht wahrnehmen wollen, erfuhren sie im Nachhinein, hatte es aber nicht gekonnt, weil das Haus um mehr als das Doppelte des Verkehrswertes verkauft worden war. Das sei »finanziell nicht darstellbar« gewesen, so der Wortlaut des Neuköllner Baustadtrates, Hansjörg Stifter von den Grünen, gegenüber der Presse.

Neue Fenster, neue Bäder, eine neue Heizung plus eine Fassadendämmung sollte das Haus erhalten. Geplante Mieterhöhung nach der Modernisierung: um die 3,50 Euro pro Quadratmeter. Alles natürlich vom Mietspiegel gedeckt.

Die neuen Eigentümer, beides Juristen, und die Hausverwaltung hielten sich haarscharf ans Gesetz, sie reizten es aus. So jedenfalls die Auskunft der Mietervereine und Anwälte, die die Mieter zurate gezogen hatten.

»Obwohl«, sagte Sabine, »da erzählt dir auch jeder was anderes.«

Die Eigentümer beantragten eine »Energetische Modernisierung« beim Bezirksamt und bekamen sie genehmigt. Das hieß, sie würden die alten Kessel im Keller entfernen und durch moderne ersetzen. Das müssten sie nach 30 Jahren sowieso tun, dann wäre es eine vom Gesetzgeber verlangte Sanierung gewesen.

Es waren aber erst 28 Jahre rum, deshalb war es eine Modernisierung. Deren Kosten konnte man per Mieterhöhung auf die Mieter umlegen.

Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wollten die Eigentümer den fossilen Brennstoff Öl durch den fossilen Brennstoff Gas ersetzen, weil die Versorgung mit Gas gerade gefördert wurde und die Gasanbieter gute Einstiegspreise boten. Dafür gab es dann noch Kredite der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Es war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Außer für die Mieter.

Und das Klima. Aber das würde ja erst viel später auffallen.

Inzwischen aber, kaum ein Jahr später, geriet die Bundesregierung in Sachen Klimawandel doch zunehmend unter Druck, weswegen man so eine fossile Gasheizung nun plötzlich ganz, ganz schlecht fand und sie mit einer erhöhten CO²-Abgabe bepreisen wollte. Und wer würde das bezahlen? Die Mieter natürlich, die so zweimal für ihre Heizung zur Kasse gebeten wurden, erst durch die Modernisierungsumlage, dann durch die CO²-Bepreisung.

Da kam Freude auf.

Dabei war die neue Heizung noch nicht einmal in allen Wohnungen installiert.

Die Eigentümer versteckten sich bei alledem hinter der Hausverwaltung und traten selbst nie in Erscheinung. Im Erdgeschoss des Hinterhauses gab es jetzt ein Baubüro. Eine weitere Erdgeschosswohnung war mit rumänischen Arbeitern belegt. Von der Hausverwaltung ließ sich nur Oliver Möchtling ab und an mal sehen.

Die Mieter im Haus waren zunehmend verzweifelt. Sie lebten nun seit Monaten mit Dreck und Lärm. Die ersten waren schon ausgezogen, darunter ein altes Ehepaar und zwei Familien. Ihre Nachfolger waren ausschließlich »Hipstertypen aus aller Welt, von Nürnberg bis New York«, stellten Sabine und Manuel fest. Frauen und Männer unter 35, oft Spanier oder Italiener, die freundlich grüßten, ansonsten jedoch unter sich blieben.

Zu meiner Kundschaft gehörten diese Leute nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn sie hierblieben, sich beruflich etabliert hatten und über Familiengründung nachdachten. Aber vielleicht rannten sie dann auch eher zu Ikea oder BoConcept, je nach Geldbeutel.

Wenn sie nicht längst wieder in ihre Heimat zurückgekehrt waren, nachdem sie in Berlin den Sommer ihres Lebens oder so verbracht hatten.

Die Frage war außerdem, ob ich dann noch hier war.

Mit der Modernisierung waren die Veränderungen an dem Gebäude noch nicht abgeschlossen. Von wegen »die neuen Eigentümer sehen das Haus als Alterssicherung und wollen es langfristig halten«. Vielleicht hatte ihnen der Widerstand der Mieter die Laune verdorben, vielleicht hatten sie das auch von Anfang an vorgehabt: Jedenfalls erreichte die Mieter mitten in den Modernisierungsmaßnahmen eine »Mieterinformation« des Stadtentwicklungsamts Neukölln. Sabine und Manuel zeigten sie mir.

Darin stand, dass die Eigentümer beantragt hätten, für jede Wohnung ein eigenes Grundbuchblatt anzulegen. Das sei die Voraussetzung dafür, die Wohnungen als Eigentumswohnungen zu verkaufen. Im Klartext: Die Eigentümer wollten die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln.

Das Grundstück liege im Milieuschutzgebiet, so ging es in dem Schreiben weiter, deshalb sei der Antrag genehmigungspflichtig. Und da die Eigentümer sich verpflichtet hätten, »in den ersten sieben Jahren nach Umwandlung der Wohnungen ausschließlich an Mieter zu verkaufen«, müsse das Stadtentwicklungsamt das erlauben. Danach hätten die Mieter noch weitere fünf Jahre Kündigungsschutz, falls die Wohnungen anderweitig verkauft wurden und die Käufer diese selbst nutzen wollten.

Das war den Hauseigentümern aber erst mal egal. Solche Umwandlungen geschahen auf Vorrat, falls sie irgendwann mal verboten werden würden. Dann hatten die Eigentümer bereits Tatsachen geschaffen.

»Wozu richten sie denn überhaupt ein Milieuschutzgebiet ein?«, empörte sich Sabine und klatschte das Schreiben auf meinen Schreibtisch.

»Die sieben Jahre sitzen die locker auf einer Arschbacke ab, die haben Geld genug«, sagte Manuel. »Und wenn sie die Spekulationssteuer sparen wollen, verkaufen sie die Wohnungen erst zehn Jahre, nachdem sie das Haus gekauft haben, dann wird die nicht mehr fällig.«

Er schnaubte verächtlich.

»Die Eigenbedarfskündigung können sie sowieso leicht faken. Da behaupten sie einfach, irgendeine Nichte zweiten Grades will einziehen. Das passiert am Ende nie, und sie vermieten oder verkaufen die Wohnung weiter«, fügte Sabine mit bitterer Miene hinzu.

Zwölf Jahre. Das war natürlich eine ganze Menge, dachte ich. Da wären unsere Kinder schon lange mit der Schule fertig. Wer weiß, wo es sie danach hin verschlug? Und wer weiß, was Simone und ich dann für Pläne hatten? Immer vorausgesetzt, wir blieben gesund und wären noch am Leben.

Wenn unsere Kinder allerdings in Berlin, ihrer Heimatstadt, bleiben wollten, hätten sie ein Problem: Eine eigene Wohnung oder ein einfaches WG-Zimmer konnte sich in zwölf Jahren in dieser Stadt wahrscheinlich kein Student ohne reiche Eltern mehr leisten. So schnell konnten die beiden gar nicht ihr Studium oder eine Ausbildung abschließen und anschließend möglichst viel Geld verdienen, dass sie in der Zwischenzeit nicht längst von den hohen Mieten und Immobilienpreisen hier vertrieben worden wären.

Oliver Möchtling war ermordet worden. Oder besser: Er war durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Das konnte ja auch Totschlag oder sogar »nur« ein Unglücksfall sein. An diesem Samstag waren Sabine und Manuel gleich morgens um zehn in den Laden gekommen, kaum hatte ich aufgeschlossen. Die Kripo ging schon wieder durchs Haus und war inzwischen auch bei ihnen gewesen. Um 8 Uhr hatten sie vor ihrer Wohnungstür gestanden, nicht Neidel und Kramer, sondern zwei andere Beamte, der eine grauhaarig, der andere ziemlich jung. Ihre Namen hatten sich die beiden nicht gemerkt.

»Möchtling war verwundet und wahrscheinlich bewusstlos, als er vom Gerüst fiel«, sagte Sabine. »Der hatte ’ne Wunde am Hinterkopf.«

Ob das auf dem Gerüst geschehen war oder in der Wohnung seiner Schwester oder ganz woanders und er dann erst dort hingeschleppt wurde, konnten oder wollten die Beamten nicht sagen.

»Die haben uns immer die gleichen paar Fragen gestellt: Wann haben Sie Möchtling zuletzt gesehen, hatten Sie Streit mit ihm, hatte sonst wer Streit mit ihm, haben Sie in der Nacht irgendetwas gehört, ist Ihnen was aufgefallen, wo waren Sie an dem Abend?« Manuel kratzte sich am Kopf.

Ich kannte das selbst zu gut aus der Geschichte mit dem Baustadtrat. Da hatten sie mir auch endlos die gleichen Fragen gestellt. Auf diese Weise gingen sie wohl immer vor. Auf der Suche nach Widersprüchen oder was weiß ich.

»Wir waren zu Hause, haben ferngesehen und sind gegen elf ins Bett. Was man eben so macht, wenn man am nächsten Tag früh aufstehen und zur Arbeit muss«, fügte Manuel hinzu. »Alibi geben wir uns gegenseitig.« Er grinste schief. »Ist wahrscheinlich nicht sonderlich glaubwürdig.«

Sabine zog die Brauen hoch. »Offensichtlich sind jetzt alle Mieter verdächtig«, ergänzte sie süffisant.

Abends wollten sie eine Hausversammlung abhalten, in einem Vereinslokal um die Ecke, das einer der Hausbewohner mitgegründet hatte.

»Um 19 Uhr geht’s los«, sagte Sabine. »Wir möchten, dass du dazukommst, am besten mit Gerry. Ihr habt ja schon mal einen Mord aufgeklärt. Ihr habt also Erfahrung mit so was. Außerdem kennt ihr die leitenden Kripobeamten.«

Ich zögerte. Eigentlich hatte ich mir geschworen, mich nie wieder auf Mordermittlungen einzulassen. Aber konnte ich hier Nein sagen? Das waren schließlich meine Nachbarn. Das ging mich fast schon wieder selbst was an.

Ich nickte. »Ich red mal mit Gerry und überleg’s mir. Aber versprechen tu ich euch nichts, okay? Und wenn wir kommen, heißt das erst mal nur, wir hören uns die Sache an und sagen womöglich was dazu – mehr nicht.«