Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

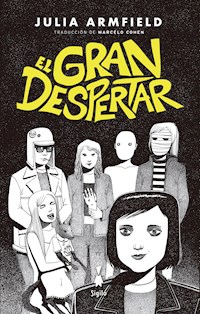

- Herausgeber: Sigilo Editorial

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Miri y Leah son jóvenes y están enamoradas y tienen un matrimonio lleno de felices complicidades. Hasta que Leah, bióloga marina de profesión, se embarca hacia el misterioso fondo del mar en una expedición que debía durar solo tres semanas pero que se extiende por varios meses. Cuando Leah por fin regresa a la superficie y a su casa, Miri se da cuenta de que recuperar a la mujer que ama no significa recuperar la vida que compartían. Leah no está bien: come apenas, anda perdida en sus pensamientos y por la noche deja correr el agua de los grifos del baño. Algo de lo que vivió en el abismo está ahora con ellas, en esa casa, transformando a Leah de un modo aterrador y separándola de Miri quizás irremediablemente. Con un dominio magistral del suspenso y una sensibilidad exquisita para la ternura, Julia Armfield entrelaza géneros que parecen opuestos –la novela de terror y la romántica– para contar la historia entera de una intimidad compartida. Nuestras esposas bajo el mar, el debut novelístico de esta gran y jovencísima narradora inglesa, es un viaje conmovedor hacia las profundidades del océano y de una relación amorosa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Julia Armfield

Nuestras esposas bajo el mar

Traducción de Virginia Higa

Para Rosalie, en tierra firme y en todas partes

Consideren la sutileza del mar; cómo sus más temidas criaturas se deslizan bajo el agua, ocultas casi por completo y traicioneramente escondidas debajo de tintes encantadores de azul. Consideren también el diabólico resplandor y la belleza de muchas de sus tribus más despiadadas, así como la forma refinada y ornamental de muchas especies de tiburones. Consideren, una vez más, el canibalismo universal del mar, cuyas criaturas se devoran unas a otras, en guerra eterna desde el comienzo del mundo.

Consideren todo esto y luego regresen a esta tierra verde, amable y docilísima; consideren a ambos, el mar y la tierra: ¿no encuentran una extraña analogía con algo en ustedes mismos? Pues así como este océano aterrador rodea la tierra verde, del mismo modo en el alma del hombre hay una Tahití insular llena de paz y alegría, pero rodeada por todos los horrores de la vida desconocida. ¡Dios te guarde! ¡No te alejes de esa isla, no podrás volver jamás!

Moby Dick

–Hay un nombre clínico para eso, ¿no?

–Ahogamiento.

Tiburón

ZONA DE LUZ

Miri

El océano profundo es una casa embrujada: un lugar donde se mueven en la oscuridad cosas que no deberían existir. «Inquieto»es la palabra que usa Leah mientras inclina la cabeza hacia un lado como respondiendo a algún sonido, aunque la noche está tranquila; afuera de la ventana, el zumbido seco de la calle y no mucho más.

–El océano es inquieto hasta más profundo de lo que crees –dice–. De la superficie al fondo, todo se mueve.

Casi nunca habla tanto o con tanta fluidez. Las piernas cruzadas, mira hacia la ventana con su típica expresión torcida, las facciones escurriéndose levemente a la izquierda. A esta altura ya sé que sus palabras no están de veras dirigidas a mí sino que es solo una conversación que no puede evitar, el resultado de preguntas surgidas en alguna parte aislada de su cabeza.

–Lo que tienes que entender –dice– es que las cosas pueden desarrollarse en condiciones inimaginables. Lo único que necesitan es una piel adecuada.

Estamos sentadas en el sofá como acostumbramos hacer desde que regresó, el mes pasado. En los viejos tiempos, solíamos sentarnos en la alfombra con los codos apoyados en la mesa baja, como adolescentes, mientras comíamos con la televisión encendida. Últimamente ella casi no cena, así que prefiero comer de pie en la cocina para ahorrarme el desorden. A veces me mira comer y entonces mastico todo para volverlo una pasta y saco la lengua hasta que ella aparta la vista. La mayoría de las noches no hablamos: el silencio es como una espina dorsal que atraviesa la nueva forma que ha tomado nuestra relación. La mayoría de las noches, después de comer, nos sentamos juntas en el sofá hasta la medianoche y entonces le digo que me voy a acostar.

Cuando ella habla, siempre es acerca del océano, junta las manos y declama como para un público muy alejado de mí.

–No hay lugares vacíos –dice, y me la imagino leyendo fichas, pasando diapositivas–. Por más profundo que bajes, por más abajo que vayas, siempre encontrarás algo.

Yo solía pensar que existía algo así como el vacío, que había lugares en el mundo adonde una podía ir para estar sola. Creo que eso sigue siendo cierto, pero el error en mi razonamiento era suponer que la soledad era un lugar al que podías ir y no un lugar en el que te dejaban.

+

Son las tres de la tarde y alejo de mi oído el auricular del teléfono para evitar la música de espera, que parece ser La victoria de Wellington de Beethoven tocada por un sintetizador de juguete. La cocina es un basurero de tazas, la pileta está tapada con saquitos de té. Encima del extractor titila una luz: un pulso muscular en la periferia de mi visión como un párpado que late. Sobre la mesada hay lo siguiente: una naranja a medio pelar; dos cuchillos; una bolsa de plástico de pan. Todavía no he preparado el almuerzo, aunque saqué varios artículos al azar hace más o menos una hora y luego me reconocí inepta para la tarea. Pegada a la heladera hay una hoja de papel con la lista de las compras garabateada con birome violeta: leche, queso, pastillas para dormir (de cualquier tipo), apósitos, sal de mesa.

La música de espera sigue sonando y yo sondeo el interior de mi boca con la lengua, tanteando los huecos de los dientes como acostumbro hacer cuando espero. Tengo una muela quebrada, un problema que vengo ignorando desde hace varias semanas porque no me duele tanto como para justificar el alboroto. Llevo la lengua hasta la muela, siento la ranura y la separación en la grieta que se extiende por el esmalte. Imagino a Leah diciendo no hagas eso –como solía hacer cuando me pasaba la lengua por los dientes en presencia de otros–, parece que no te hubieses pasado el hilo dental. La mayoría de las noches (aunque no se lo menciono a Leah), sueño que escupo muelas sobre las sábanas y pongo las manos bajo el mentón para atrapar los dientes que caen como agua del grifo. El desarrollo habitual de esos sueños es siempre el mismo: agarro y tiro de algo suelto, una pausa, y entonces, de golpe, el derrame. El error parece estar siempre en el hecho de que no tendría que haber tocado la muela de abajo a la izquierda. Siempre es lo mismo: toco el interruptor incorrecto y una lluvia de dientes recompensa mi curiosidad, demasiados para atraparlos con las dos palmas y meterlos de nuevo a la fuerza en la boca, donde las encías son un relieve calvo y rosado debajo del labio.

La línea telefónica chisporrotea y una voz grabada interrumpe la música para decirme por quincuagésima vez que mi llamada es importante, y enseguida recomienza la sinfonía bélica con una hostilidad renovada. Al otro lado de la habitación, Leah está sentada sosteniendo una taza de agua con un gesto curioso, como calentándose las manos, como si sujetara una taza de té. No ha bebido nada caliente desde que volvió, y me pidió que no me preparara el café cerca de ella pues el olor de la cafetera eléctrica ahora parece darle arcadas. Nada de qué preocuparse, ha dicho más de una vez, ya se arreglará. Es así con estas cosas. Las sensaciones todavía le cuestan: el tacto es doloroso, los olores y sabores son como pequeñas invasiones. He visto a Leah tocar el borde de una tostada con la lengua y retraerla con la cara arrugada, como reaccionando a algo agrio.

–Sigo en espera –digo, sin otra razón que para decirlo. Ella me mira, parpadea despacio. Por si te interesa, pienso en agregar pero no lo hago.

Esta mañana, a eso de las seis, Leah se despertó y en seguida empezó a sangrarle la nariz. He estado durmiendo en la habitación al otro lado del pasillo así que no llegué a verlo, pero ya me acostumbré a sus patrones, aun en este estado de separación a medias. Ya estaba preparada, incluso me había despertado a las seis y cuarto, a tiempo para alcanzarle una toalla en el baño, hacer correr el agua y decirle que no echara la cabeza hacia atrás. Hoy en día se podría poner la alarma en el reloj: boca roja por la mañana, mentón rojo, salpicaduras rojas en la pileta del baño.

Ella dice, cuando se le ocurre hablar, que tiene que ver con la presión, con su repentina falta. Su sangre no conserva el sentido de los límites que antes reconocía, así que ahora fluye hacia donde le da la gana. A veces le sangran los dientes, o más bien no los dientes sino las encías, lo cual al mirarla no cambia nada. En los días inmediatamente posteriores a su regreso, la sangre le brotaba inadvertida de los poros, de modo que a veces llegaba y la encontraba alfileteada, llena de puntos rojos, como pinchada por agujas. La doncella de hierro, dijo la primera vez, y trató de reírse: un sonido tirante, como estrujar algo mojado.

Los primeros días todo me parecía aterrador: entraba en pánico cuando ella sangraba, me calzaba los zapatos y le exigía que me dejara llevarla a la sala de emergencias. De a poco me fui dando cuenta de que la habían preparado para esperar esto, o al menos algo parecido. Me apartaba las manos de su cara de un modo que parecía casi ensayado y me decía que no había problema. Además, no puedes salir con esos, Miri, decía, señalando los zapatos que me había puesto sin mirar, no combinan.

En más de una ocasión le rogué que me dejara ayudarla y solo encontré resistencia. No tienes que preocuparte, decía y seguía sangrando, y la obviedad del problema sumada al rechazo de mi ayuda al principio me dejaban frustrada y luego un poco resentida. La cosa se extendió por demasiado tiempo, en vano. Como alguien que de golpe estornuda más de cuatro veces y pierde la simpatía del público, así fue entre Leah y yo. Puedes parar, pensaba en decirle, estás arruinando las sábanas. Algunas mañanas quería acusarla de que lo hacía a propósito y luego mirar para otro lado, cambiar la expresión de mi boca y servirme café, pensar en salir a correr.

Esta misma mañana, en el baño, le alcancé la toalla y la miré embadurnarse las manos con jabón Ivory. Mi madre solía decir que lavarse la cara con jabón era tan malo como dejársela sucia, algo relacionado con los químicos agresivos que quitaban los aceites naturales. Mi madre veía químicos agresivos por todas partes; tenía una carpeta llena de recortes sobre los riesgos cancerígenos de varias carnes, me enviaba libros sobre rayos UV y violaciones de domicilio, un panfleto sobre cómo construir una escalera con sábanas en caso de incendio.

Después de lavarse la cara, Leah se apartó de la pileta. Se tanteó la cara con el dorso de las manos, luego con las palmas, y entonces, de repente, curvó un dedo y lo metió en el párpado inferior del ojo izquierdo y luego en el del derecho, tirando hacia abajo para inspeccionar las cuencas húmedas de los globos oculares. En el espejo, su piel tenía el aspecto de algo rescatado del agua. Los ojos amarillos de un ahogado, de alguien encontrado flotando de espaldas. Estaré bien, dijo, enseguida estaré bien.

Ahora, en la cocina: un ruido confuso en el teléfono. Un súbito click y luego otra voz robótica, ligeramente diferente de la que repetía que mi llamada era importante, me pide que ingrese el número de empleada de Leah, seguido de su número de rango, de su número de transferencia y el número de declaración que debería haber recibido del Centro junto con la licencia final. La voz luego explica que si no puedo ingresar esos números en el orden requerido exacto, me van a cortar. Si me estoy comunicando con ellos es para explicarles que no tengo el número de empleada de Leah: el único motivo de mi llamada al Centro es tratar de conseguirlo. Ingreso todos los detalles que me han pedido, excepto el número de empleada, luego de lo cual entra en línea una tercera voz grabada que procede a regañarme con un tenso parloteo robótico y servicialmente agrega que mi llamada va a finalizar.

Leah

¿Sabían que hasta hace poco eran más las personas que habían ido a la luna que las que habían descendido más allá de los seis mil metros? Pienso seguido en eso, en lo inhóspito de ciertos lugares. En teoría, una huella dejada en la superficie de la luna podría permanecer tal como está casi por tiempo indefinido. Sin la erosión de la atmósfera, el viento o la lluvia, cualquier marca que quede allá arriba podría durar varios siglos. El océano es diferente. El océano tapa sus huellas.

Cuando un submarino desciende, tienen que suceder varias cosas en un período relativamente breve. La flotabilidad está totalmente determinada por el agua que empuja a un objeto hacia arriba con una fuerza proporcional al peso del agua que ese objeto ha desplazado. Es decir que cuando un submarino está en la superficie, sus tanques de lastre están llenos de aire y hacen que la densidad general sea menor que la del agua circundante (y por lo tanto la desplazan en menor cantidad). Para hundirse, esos tanques de lastre tienen que llenarse de agua, que entra en la nave a través de bombas eléctricas empujando el aire hacia afuera. Si una lo piensa, sumergirse es un curioso acto de rendición. Por más que sea intencional, caer debajo de la superficie también es hundirse: nada más que una cuestión de llenarse de agua, así como para ahogarse solo hace falta abrir la boca.

Miri los llamaba mis pensamientos sumergidos y me daba palmaditas en la base del cráneo cuando me quedaba callada, rumiando y persiguiendo en círculos algún pensamiento. ¿Cómo se meten tan profundo?, decía. En cuanto te descuides van a estar bajando por tu cuello. Cuando hacía eso yo solía capturarle la palma y dejarla ahí, tomaba su otra mano y me la llevaba a la sien, como si le entregara la responsabilidad de mantener mi cabeza unida.

Es difícil describir el olor de un submarino cuando baja. Difícil de determinar: algo parecido a metal y grasa caliente, algo parecido a la falta de oxígeno, a amoníaco; todos los olores innecesarios se filtran y desaparecen. Veinte minutos antes de perder el contacto, Jelka me dijo que pensaba que había olido carne, lo cual fue extraño porque yo estaba pensando lo mismo: un vaho caliente y desagradable como de algo cocinándose. Recuerdo que me miré los dedos, casi esperando verlos asarse, y me incliné para observarme la piel de las piernas, las rodillas, los tobillos. No había nada, por supuesto, y ningún motivo para ese olor que parecía golpearnos a las dos con tanta fuerza. Cuando Jelka le repitió su observación a Matteo, él le dijo que se tapara la nariz si tanto le molestaba, y yo no dije nada para apoyarla.

Al principio fue solo el panel de comunicaciones, el chisporroteo del contacto con la superficie que se cortó y no regresaba. Recuerdo que Matteo frunció el ceño y me pidió que tratara de encontrar una señal mientras él se ocupaba de los controles principales. Mantuve apretado el botón de transmisión y canturreé cosas sin sentido a la radio, esperando que en cualquier momento el Centro volviera a conectarse y me preguntaran qué estaba haciendo. Diez minutos más tarde, cuando se desconectó todo el sistema del navío, se me ocurrió que las comunicaciones no se habían desvanecido como una señal vacilante sino que las habían apagado, aunque para ese entonces todos teníamos cosas más apremiantes de las que ocuparnos.

Miri

Ella lleva tres semanas en casa y ya estoy bastante acostumbrada a todo. Por las mañanas yo como y ella no, luego respondo correos electrónicos por media hora e ignoro su deambular de acá para allá con paños de papel higiénico encajados en las encías para absorber la sangre. Me gano la vida escribiendo solicitudes de becas para organizaciones sin fines de lucro y siempre he trabajado desde casa, cosa que nunca me molestó particularmente hasta que ella se fue y me obligó a tener una proximidad más cercana conmigo misma. Ahora que ha vuelto –ahora que me acostumbréa que esté otra vez aquí– no me decido a registrar su presencia como un alivio o una invasión. Hago un escándalo por los vasos que quedan medio vacíos en los alféizares, por la basura sin sacar. Tengo úlceras en la boca casi todo el tiempo y me quejo por los suelos no barridos. De noche sueño que aprieto los dientes con tanta fuerza que se quiebran como fósforos.

La gente que vive en el piso de arriba tiene la televisión encendida a toda hora. Incluso cuando sé que ambos están fuera, en el trabajo o en el cine, el ruido se filtra por el cielorraso: un derrame de conversaciones y música de créditos que chorrea por la pared como la humedad que salpica de moho los alrededores del hogar.

A veces, si escucho con mucha atención (o si me paro en una silla), reconozco el programa que están pasando arriba y pongo nuestro televisor en el mismo canal, lo cual calma un poco la irritación. Parecen preferir programas de juegos y de gente que tiene la misión de enamorarse en locaciones exóticas por dinero. Yo también los disfruto, supongo, disfruto de sus fabulaciones, de sus dientes blanquísimos. Los participantes de un programa que pongo en tándem con los vecinos tienen que mirar a un extraño a los ojos por cuatro minutos ininterrumpidos, pues al parecer hay estudios que muestran que esa es la cantidad de tiempo que hace falta para enamorarse. Muchas veces parece funcionar, al menos por lo que dura el episodio, aunque una vez un participante varón corrió su silla hacia atrás después de dos minutos y salió del set, y más tarde dijo que lo había perturbado lo que vio en los ojos de su compañera. Soy menos adepta a los documentales de la naturaleza y en general no me interesa poner el mismo canal que mis vecinos cuando miran uno de esos. Una noche me quedé dormida en el sofá y me despertó el sonido inusualmente claro de una voz que venía del piso de arriba y que narraba un programa sobre plantas carnívoras de California: Los insectos en busca de comida se ven atraídos hacia la cavidad –o boca– que forma la hoja ahuecada y se precipitan por el borde resbaladizo de la trampa, que está húmedo gracias al néctar natural. Una vez atrapado, el insecto se ahoga en los jugos digestivos de la planta y se disuelve poco a poco. Eso ocurrió unos meses después de que Leah se ausentara, cuando las llamadas del Centro todavía eran más o menos regulares: voces profesionales, de tono fingidamente amable, que me decían que estaban haciendo todo lo posible. Recuerdo que me quedé en el sillón y escuché varios minutos del programa antes de tomar el control remoto y apuntarlo hacia el techo.

Leah a veces subía, tocaba la puerta bien entrada la noche y les pedía que bajaran el volumen. Fueron amables, me decía al volver, frotándose las manos para indicar un trabajo bien hecho. Se disculparon mucho, me gustan. Dejaban la televisión encendida para que le hiciera compañía al gato, pero habían bajado el volumen, así que sin rencores. El ruido de la televisión nunca cambiaba, pero creo que a Leah no le importaba demasiado. Subir hasta allá parecía ser para ella el único motivo del ejercicio, decirles a los vecinos que bajaran el volumen era más importante que el hecho en sí de que lo hicieran. Después de que ella se fue, yo agradecí ese ruido que antes me había parecido irritante. Los domingos por la mañana me quedaba de pie junto a la mesa de la cocina escuchando la música de las telenovelas, las voces animadas vendiendo sprays nasales y jarabe para panqueques y sartenes antiadherentes de teflón.

–No aguanto más –dice Leah de repente. Ha estado sentada en la esquina de la habitación por más de una hora, mordisqueando el cuello de su buzo con un gesto extraño, reflexivo, como si fuera el pellejo de una uña. Le pregunto a qué se refiere y no dice nada, solo hace un gesto hacia arriba, mientras el ruido de la televisión de los vecinos pasa de los créditos finales de un programa a un estallido de música publicitaria en un frenético tono mayor. Subo y golpeo la puerta pero los vecinos no responden. Es raro, el ruido de la televisión es más bajo en el pasillo que desde nuestro piso. Me doy cuenta de que en realidad nunca he visto a los vecinos, de que todo el tiempo que llevamos viviendo aquí he dado por sentada su presencia a partir de pruebas que son, como mucho, circunstanciales: los pasos y la música amortiguada, el chirrido de los muebles que arrastran de noche. Nunca le pregunté nada a Leah sobre ellos, ninguna de las veces en que subió a pedirles que bajaran el volumen. Me empiezo a preguntar si no es extraño, y luego desestimo la pregunta. Después de todo, apenas importa, dado que mi problema no es tanto con los vecinos como con su televisión.

Solo estuve fuera un total de seis minutos, pero cuando vuelvo Leah se ha ido de la esquina del salón y está encerrada en el baño con los dos grifos abiertos. Eso no es del todo inusual. Últimamente me despierto muy seguido a horas extrañas y oigo que se llena la bañera. Cuatro de la mañana, un parpadeo gris de amanecer en el cielo cerca de los cables de teléfono, y el agua que corre en el baño, en la cocina, en el cuarto de lavar la ropa. Más de una vez entré y encontré a Leah sentada en el borde de la bañera, mirando el agua con la expresión fija de quien apenas está despierto. En esos momentos suelo pensar que ella delibera si meterse o no, aunque otras veces interpreto su expresión como algo más perturbado: la de una persona que ha dejado que su mirada cayera demasiado profundo y ahora no puede recuperarla.

De pie afuera del baño, pienso en tocar la puerta, en pedirle que me deje entrar. Imagino que oigo el agua derramándose por el suelo, encharcándose sobre el linóleo color lavanda. Al parecer se ha llevado al baño la máquina de sonido que usa para dormir, la que llegó por correo sin remitente –un regalo de despedida del Centro–, junto con un par de medias de compresión y un libro de aforismos encuadernado en PVC. Escucho que la enciende, los fragmentos de los sonidos que produce: el oleaje y el hummm de algo que se derrama, algo que se agita, y un gemido que crece hasta volverse rugido.

+

Nos conocimos hace mucho tiempo. Creo que eso es importante: el hecho de que hubo un encuentro, el hecho de que recuerdo la sensación de un antes. El encuentro implica un punto anterior a conocerse, un punto anterior a que Leah y yo nos volviésemos esta cosa fusionada, inextricable. Solíamos hacer del recuerdo un juego, dándonos codazos la una a la otra: recuerdas la vez que te mandé flores cuando vivías en otra ciudad, recuerdas cuando me enseñaste a nadar, recuerdas la vez que salimos a festejar mi cumpleaños y volcaste el agua sobre la mesa y el mozo nos miró como si hubiésemos surgido de un agujero en el suelo. Pienso que cada pareja disfruta de su propia mitología, recuerdos como las notas que te guían en una exposición: Fig. A. Retrato de una pareja bailando en la boda católica de un colega. Fig. B. Boceto en carbonilla de la pareja peleando sobre quién dijo qué cosa en una cena elegante con conocidos (nótense las finas líneas debajo del boceto terminado, que indican los lugares donde la artista ha borrado y vuelto a dibujar repetidamente). Por separado, las cosas son bastante fáciles de recordar. Las escenas parecen completas en sí mismas: la vez que fuimos al baile de disfraces, la vez que me robaron la billetera en un club, la vez que nuestro vagón de tren se quedó atascado bajo tierra durante una hora y cuarenta y cinco minutos y Leah me dio la mano hasta que empezamos a movernos. Se puede recorrer la exposición así, eligiendo las imágenes favoritas, poniendo puntos al lado de los marcos de las pinturas que más quieres conservar. Más difícil es la tarea de unir los cuadros, de conectar los puntos de manera que tengan un sentido tangible. Recuerdo la primera vez que nos besamos, la primera vez que dormimos juntas, la primera vez que me contó que había visto aparecer a su padre al pie de su cama como un fantasma. Recuerdo coger –o el sentido abstracto de coger–, hacerlo seguido y con júbilo, aunque sin demasiada noción de cada una de las veces. Recuerdo la primera vez que se fue, la primera vez que viajé a despedirla. Recuerdo la última vez, el hecho de que se suponía que debía irse por tres semanas y desapareció por seis meses, que nadie supiera qué había pasado, las varias llamadas del Centro para dar información contradictoria antes de dejar de llamar por completo. De cerca todo es bastante fácil: destellos, una relación confirmada por la evidencia, los fragmentos que la convierten en algo certero. Lo que resulta más difícil es retroceder lo suficiente para considerarnos como un todo, no una serie de cuadros sino la totalidad que esos cuadros representan. No me gusta demasiado hacer eso. Retroceder demasiado me marea: mi memoria, como un ser golpeado, se tambalea tapándose la cara con las manos. Creo que es más fácil pensar el nosotras en sus muchos pedazos dispares antes que como una sola cosa amplia e insoluble. Creo que es más fácil abrirse paso a arañazos en lo que somos con la esperanza de recuperar algo, de sacar algo singular de los escombros y sostenerlo en alto hacia la luz.

En pedazos, entonces: nos conocimos hace mucho tiempo.

Leah

El pánico es un desperdicio de oxígeno. Lo primero que se aprende en el buceo es cómo respirar. Cuando se apagaron las luces de las consolas, contuve la respiración por sesenta segundos y pensé en la forma de ala húmeda de mis pulmones. Hay una práctica en la mitología nórdica que implica arrancar las costillas de la columna vertebral y sacar los pulmones por la espalda de modo tal que la víctima todavía sea capaz de respirar. Descripto en muchos lados como método de tortura y de sacrificio humano, hay debate sobre si alguna vez se practicó fuera de la literatura. Claro que sería imposible hacerlo con la víctima aún viva; los pulmones no funcionarían fuera del cuerpo, e incluso si lo hicieran, la víctima seguramente entraría en shock y dejaría de respirar por sí misma. Aun así, a veces se puede pensar en los pulmones y creerlo. Imaginar sus cámaras amplias, ballenescas, el imperativo absoluto de todo lo que están hechos para contener. No sé por qué menciono esto, salvo que es lo que pensé en esos sesenta segundos entre que se cayó el sistema y la siguiente vez que pude tomar aire. Pensé en mis pulmones siendo arrancados por mi espalda, hinchándose y contrayéndose, pensé en agua llenando el espacio donde había estado mi caja torácica y en mis pulmones que seguían funcionando.

Debo mencionar que en ese momento todavía seguíamos el protocolo, al menos hasta cierto punto. De hecho, es muy poco frecuente que un submarino se hunda, pero hay pautas que deben seguirse en caso de esa eventualidad, como las hay para todo, y la más fundamental de ellas es enviar un pedido de auxilio lo antes posible. Cuanto antes se pueda hacer (y cuanto más cerca de la superficie estés cuando lo hagas), más probable es que la guardia costera o algún barco que pasa capte la señal y se dé cuenta de que algo no anda bien. Claro que el problema está en que enviar un pedido de auxilio depende de que tu sistema esté conectado, y el nuestro no lo estaba. Recuerdo a Matteo en el panel de comunicaciones, moviendo sus manos sobre la consola por un instante y luego mirándome. También recuerdo la preocupante falta de luz eléctrica –los interruptores apagados– y que de repente parecía que nuestro navío no era una pieza de ingeniería fabricada con precisión sino más bien una caja que se hundía. Matteo fue el que revisó los motores, las cajas de distribución eléctrica, los manómetros.

–No hay ningún problema –dijo–, todo debería estar funcionando bien.

Seguíamos descendiendo cuando se cayó el sistema y ya estábamos demasiado profundo para evacuar. Por alguna razón nuestros depuradores de CO2 parecían estar intactos, pero sin manera de controlar los tanques de lastre no había nada que pudiéramos hacer más que seguir cayendo.

Miri

Sostengo el teléfono apoyándolo en la clavícula y grito para llamar a Leah. En general no me gusta levantar la voz, pero en nuestro departamento el sonido del agua que corre se ha vuelto omnipresente como el tráfico, y a veces tengo que gritar para que se me oiga. La mujer del teléfono ha pedido hablar directamente con el personal autorizado, ya que no puede tratar conmigo en nombre de Leah.

–Pero tengo todos los números –digo–, sabe el motivo de mi llamado, ¿por qué no puede hablar conmigo?

Me ha llevado seis intentos diferentes a lo largo de seis días contactar a una persona real, y por desgracia la euforia me ha hecho subestimar hasta qué punto una persona real podría ser de ayuda.

–Me temo que no puedo hacerlo –dice ahora la persona real–, solo puedo hablar sobre asuntos de la compañía con el personal autorizado.

Abro la boca, la cierro, vuelvo a intentar.

–Pero es mi esposa. Tengo todos sus detalles. ¿Y si finjo que soy ella? ¿Podría ser? –La persona real hace un ruidito incómodo.

–Me temo que no puedo.

Sigue el sonido del agua que corre. Considero volver a gritar para llamar a Leah, pero no lo hago.

–Podría cortar el teléfono y volver a llamar y hacer una voz diferente, ¿le parece? Diré desde el principio que soy Leah, así usted no se meterá en problemas. Solo dígale a quien pregunte que soy ella, y listo.

Hay un ruido curioso en la línea; no puedo distinguir si la persona real está suspirando, llorando o comiéndose un sándwich.

–Me temo que no puedo hacerlo, Miri.

+

Una lluvia fina y punzante, como si alguien estuviera tirando alfileres desde el techo. En el sofá, Leah se sirve una Coca Cola sabor cereza en un vaso de vidrio con dibujos de hamburguesas pero luego no se la bebe, y desliza los dedos por la piel de su brazo izquierdo. Está plateada, tornasolada en los pliegues de los codos y alrededor del cuello. Es algo que noté por primera vez cuando volvió y no supe cómo mencionarlo, aunque muy pronto ella misma lo señaló: mira esto, y esto, nos dijeron que era esperable que pasaran cosas así.

Ya se irá, dice, más para ella que para mí. Solo es otra reacción, algo sin importancia, como el sangrado, como el modo en que a veces camina sonámbula hasta el baño y mete la cabeza bajo el agua después de llenar la bañera hasta casi rozar el borde. No sabe que la primera vez que noté el cambio en su piel yo estaba tan alarmada que llamé a emergencias y esperé en línea durante treinta minutos, solo para que alguien al fin me atendiera y me preguntara si había oído hablar alguna vez del impétigo.

–No hace falta que me mires así –dice ahora, mientras sigue moviendo los dedos por la piel de su brazo–. Puedo sentir tu mirada –agrega cuando abro la boca para decir algo– pero no hace falta. Estoy bien.

–No te estoy mirando de una forma especial –digo con una voz que intenta sonar a broma pero no lo consigue. Ella me mira de reojo, empieza a sonreír pero se detiene a medio camino.

–Está bien –dice–, así que no me estás mirando. Me equivoqué.

La conversación, por más breve que sea, es un bienvenido descanso del silencio, aunque el silencio vuelve a instalarse poco después y de algún modo es más pesado que antes. He tratado de escapar de este nuevo vacío que hay entre nosotras, me he vuelto más meticulosa con mis salidas a correr, me quedo merodeando en el supermercado durante horas, deliberando sin sentido entre marcas de detergente, escudriñando potes de yogur, manteca y sustitutos de manteca. A veces le digo a Leah que me voy del departamento para hacer alguna actividad específica y en cambio solo camino hasta un punto prefijado y me quedo ahí hasta que me aburro lo suficiente para volver. Creo que no soy muy astuta. Dijiste que teibas al gimnasio, me dice a veces, pero no te llevaste la ropa. Le digo que me entendió mal y ella lo acepta, y vuelve a mirar fijo algún punto en el interior de su brazo o a abrir los grifos de la cocina hasta que la pileta se llena hasta el tope.

Entonces, en el supermercado. Carmen entrecierra los ojos frente a las latas de tomates triturados, levanta y vuelve a dejar paquetes de pasta con diferentes formas. Ha olvidado sus anteojos en la oficina y no puede ver cuántos dedos le muestro si me alejo más de treinta centímetros.

–¿Qué es esto? –pregunta, sosteniendo un paquete de orecchiette–. ¿Es la pasta que parece orejas?

Somos amigas desde la universidad, pero su vista empezó a deteriorarse más o menos durante el último año. Empeoró tan de repente que fue a ver al médico presagiando tumores cerebrales, sombras grises en radiografías de su cabeza. Ese siempre ha sido el punto central alrededor del cual ha perdurado nuestra amistad: las idas y venidas hipocondríacas de dos mujeres con demasiado tiempo libre. Nos hemos ayudado a bajar de todo tipo de cornisas: desde el pánico a la meningitis de Carmen a mis miedos generalizados al cáncer, el mal de Alzheimer y enfermedades que temo contagiarme o heredar; aunque cuando la vista de Carmen empezó a fallar yo estaba demasiado ocupada para ayudarla como debía, y ahora siento que eso se interpuso un poco entre nosotras.

–¿Y cómo va todo? –pregunta después, las dos encorvadas sobre nuestros cafés, con el pelo igual de engrasado por la lluvia y erizado en las sienes. Venimos a este café a menudo y últimamente la familiaridad se ha vuelto una preocupación clave de Carmen. La veo acercarse con torpeza al mostrador y volver, pasando sus largas manos por el acrílico de la vitrina de las tortas, dejando dos manchas gemelas que tendrán que limpiar.

–Bien –digo, mientras dibujo mis iniciales en la espuma del café con leche con el mango de la cucharita–, es raro, ya sabes, pero está bien.

–Me imagino que debe ser raro –dice, con su voz dulce y aristocrática, con sus vocales que parecen ocupar más espacio del que permite el contorno de su boca– vivir con alguien después de una ausencia tan larga. Me imagino que debe ser raro tener que compartir tu espacio.

La miro, abro la boca para decirle que no es eso lo que quería decir. No se siente como vivir otra vez con alguien, quiero decirle.

–Cuando me mudé con Tom –sigue, supongo que incapaz de registrar que tengo la boca abierta– fue tan raro durante tanto tiempo… se sentía como una invasión, ¿entiendes? Amas al otro pero eso no quiere decir que quieras estar con él todo el tiempo, ¿no? A veces me encerraba en el baño y me quedaba acostada en la bañera media hora (quiero decir, no con el agua corriendo sino en la bañera vacía) porque era la única manera de tener un poco de espacio. Y lo amaba, ¿sabes? Así que de verdad entiendo la desconexión.

El exnovio de Carmen, Tom, era un trabajador social y DJ de fin de semana que al final la dejó por razones que nunca llegué a entender del todo. Carmen suele hablar de él como se habla de una carrera universitaria: un período de tres años que hay que soportar para poder hablar con total autoridad sobre exactamente un tema. Es la experta número uno en amar y perder a hombres de treinta años llamados Tom.

–No es tanto eso –digo, girando la cabeza hacia la ventana para que no pueda ver la expresión de mi rostro. Llueve otra vez–. Nunca me molestó compartir el espacio. Para mí ese era todo el sentido de vivir juntas.