16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wachtmeister Hohberg, der im Frankreichfeldzug gekämpft hat, wird zum Leutnant befördert. Es geht in den Osten. Mit dem Angriff des Großdeutschen Reiches auf die Sowjetunion wird der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt gebrochen. Nach anfänglichen Erfolgen wird schnell klar, dass sich der Gegner nicht so einfach bezwingen lässt. Das unbekannte Land und die Wetterlage verschärfen die Probleme. Mehrmals führt Leutnant Hohberg die Batterie an und wartet vergeblich auf die Unterstützung durch Panzer. Der fehlende Nachschub, Feuerüberfälle und Fliegerangriffe machen ein Durchdringen unmöglich. Ihm ist klar, dass sie rechtzeitig den Donez erreichen müssen, denn der Winter in Russland ist unberechenbar ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Der Ablauf des militärischen Geschehens entspricht der geschichtlichen Wahrheit. Die Namen der handelnden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2015

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Worum geht es im Buch?

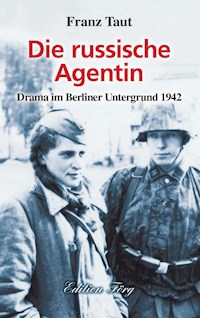

Franz Taut

Ohne Panzer Ohne Straßen

Wachtmeister Hohberg, der im Frankreichfeldzug gekämpft hat, wird zum Leutnant befördert. Es geht in den Osten. Mit dem Angriff des Großdeutschen Reiches auf die Sowjetunion wird der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt gebrochen. Nach anfänglichen Erfolgen wird schnell klar, dass sich der Gegner nicht so einfach bezwingen lässt. Das unbekannte Land und die Wetterlage verschärfen die Probleme. Mehrmals führt Leutnant Hohberg die Batterie an und wartet vergeblich auf die Unterstützung durch Panzer. Der fehlende Nachschub, Feuerüberfälle und Fliegerangriffe machen ein Durchdringen unmöglich. Ihm ist klar, dass sie rechtzeitig den Donez erreichen müssen, denn der Winter in Russland ist unberechenbar …

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:

22. Juni 1941 – An der sowjetrussischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.

Auf der Waldlichtung, auf die sommerlich heiß die Junisonne niederbrannte, war die Batterie angetreten: Gewehrappell. Beschäftigungstherapie nannte man diese Art von Dienst. Seit dem 10. Juni 1941 kampierte das Artillerieregiment mit seinen drei Abteilungen, also insgesamt neun Batterien, im Wald von Wylocysta unweit der deutsch-sowjetischen Interessengrenze, wie die Polen durchschneidende Demarkationslinie offiziell hieß.

Die Wachtmeister und Unteroffiziere beäugten kritisch die Karabiner, entfernten die Schlösser, schauten durch die Läufe, fanden da und dort ein Stäubchen, das vielleicht gar nicht vorhanden war, und fluchten, als hinge der Bestand des Großdeutschen Reiches vom Zustand der Karabiner ab, die bei der Artillerie ohnehin nur selten benutzt wurden. Die Aufsicht hatte Leutnant Heise, der Ende Oktober 1940 nach der Ausheilung seiner in Frankreich erlittenen schweren Verwundung zur Batterie zurückgekehrt war.

Vom Schreibstubenzelt, das wie alle anderen Zelte im Waldschatten aufgestellt war, kam ein Melder, nahm vor dem Leutnant Haltung an und entledigte sich seines Auftrags.

»Wachtmeister Hohberg!«

Der Gerufene drehte sich um.

»Herr Leutnant?«

»Sie melden sich im Dienstanzug beim Regimentskommandeur!«

Der Wachtmeister verschwand von der Lichtung. In seinem Zelt, das er mit Wachtmeister Binder teilte, holte er seinen Stahlhelm. Der Kübelwagen des Batteriechefs stand schon bereit.

Der Weg zum Schloss Wylocysta, in dem der Regimentsstab untergebracht war, führte im Schatten hoher alter Buchen und Fichten durch den scheinbar grenzenlosen Forst, in dem außer der Artillerie auch die übrigen Truppenteile der Division ihre Freilager aufgeschlagen hatten: Infanterie, Pioniere, die Aufklärungs- und die Sanitätsabteilung, die Nachrichtenleute, die Nachschubdienste und die Stäbe.

Der Obergefreite Faltermann, Cheffahrer schon seit dem Polenfeldzug und allgemein nur Otto genannt, fragte den Wachtmeister, der neben ihm saß, was er denn versiebt habe, dass er gleich beim Regimentskommandeur selbst antreten müsse.

Wachtmeister Hohberg sah den Obergefreiten von der Seite an.

»Tun Sie doch nicht so, Otto! Sie wissen doch genau, was anliegt.«

Faltermann blickte grinsend durch die Windschutzscheibe.

»Aus mir kriegen Sie nichts ’raus, Herr Wachtmeister. Na, den Kopf wird der Alte Ihnen nicht ’runterreißen. Mich wundert nur, dass er die Zeit hat, Sie aufs Schloss zu bestellen. Ausgerechnet heute.«

»Was meinen Sie damit?«, fragte Hohberg. Der Cheffahrer war immer vor den meisten anderen in der Batterie über das Neueste unterrichtet. Irgendetwas braute sich zusammen. Gerüchte und Parolen schossen im Wald von Wylocysta auf wie die Pilze. Krieg mit Russland behaupteten die einen, während andere auf friedlichen Transit durch die Sowjetunion nach Kleinasien tippten. Jedenfalls lag die Division nicht ohne Grund im Wald an der Grenze.

Der Park mit seiner bemoosten Umfriedungsmauer war erreicht. Über einem Rondell inmitten uralter Eichen erhob sich das weiße Schloss mit seinen in der Sonne blinkenden hohen Fenstern.

Faltermann lenkte den Kübelwagen zum Parkplatz auf dem hinter dem Herrenhaus gelegenen Wirtschaftshof. Der Besitzer des Schlosses, hieß es, sei als Offizier der polnischen Armee im September 1939 in russische Gefangenschaft geraten und seither verschollen. Ein ständig in Livree auftretender alter Diener war als Einziger im Schloss zurückgeblieben, als die Russen kamen, die dieses Gebiet einige Tage lang, bis zur Grenzziehung, besetzt hatten. Damals hatten sich sowjetische Offiziere im Schloss einquartiert, jetzt waren es deutsche: der Stab des Artillerieregiments.

»Lassen Sie sich nicht zu lange aufhalten, wir haben nicht viel Zeit«, sagte Faltermann, als Wachtmeister Hohberg austieg.

Nicht viel Zeit! Was soll nun das wieder bedeuten, fragte sich Hohberg, während er durch einen Torbogen zum Innenhof ging, an dessen Rückseite sich das wappengeschmückte Portal befand.

Der Wachhabende, ein Unteroffizier, begleitete den Wachtmeister die breite, geschwungene Treppe zum ersten Stockwerk hinauf.

»Dicke Luft«, sagte der Unteroffizier. »Halten Sie es für möglich, dass der Russe angreift, Herr Wachtmeister?«

»Wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Hohberg. Diese Version hörte er zum ersten Mal.

»Man hat ja schließlich Augen im Kopf«, meinte der Unteroffizier und klopfte, ohne, wie sonst üblich, den Adjutanten zu bemühen, an die Tür zum Zimmer des Kommandeurs.

»Ja, was ist?« Es war Oberst Randolphs energische Stimme, die Hohberg von Besichtigungen und anderen Gelegenheiten kannte.

Der Unteroffizier öffnete die Tür und meldete in strammer Haltung den Wachtmeister. Hohberg wurde zum Eintreten aufgefordert. Der Oberst stand mit dem Rücken zu einem der Fenster des hohen Raumes, der mit Teppichen ausgelegt und mit antikem Mobiliar eingerichtet war. Der Kommandeur war eine große, schlanke Erscheinung mit schmalem Kopf und dunkelblondem Haar, das an den Schläfen grau war. Sein maßgeschneiderter Waffenrock war mit dem EK I von 1939 und der Silberspange zum EK II von 1914 dekoriert.

Mit ausgestreckter Hand kam er auf Hohberg zu, der straff aufgerichtet, die Rechte am Stahlhelm, seinen Spruch aufsagte: »Wachtmeister Hohberg, dritte Batterie, wie befohlen zur Stelle.«

»Leutnant Hohberg«, verbesserte der Oberst, indem er die Hand des anderen ergriff. »Ich begrüße Sie als jüngsten Offizier meines Regiments. Gestern Abend kam die Mitteilung vom Heerespersonalamt, dass Sie mit Wirkung vom 1. Mai zum Leutnant der Reserve befördert worden sind. Ich beglückwünsche Sie, Leutnant Hohberg.«

Oberst Randolph räusperte sich. Er schien etwas hinzufügen zu wollen, doch zögerte er und wandte sich zum Fenster, das einen Spalt breit geöffnet war. Offenbar hatte er auf den Kraftwagen gewartet, der soeben drunten vorfuhr. Hastig verabschiedete der Kommandeur den jüngsten Leutnant des Regiments.

Draußen auf dem Flur, an dessen Außenwand altersdunkle Ahnenbilder hingen, stürzte der Adjutant an Hohberg vorbei zur Treppe, ohne von dem frisch Beförderten Notiz zu nehmen.

Vom Innenhof kam schneidend das Kommando: »Wache ’raustreten!«

Am Fuß der Treppe fand Hohberg eine Seitentür, durch die er unbemerkt verschwinden konnte. Als er nach unschlüssigem Umherirren durch ein Labyrinth dunkler Gänge endlich den Wirtschaftshof erreichte, parkte neben dem Chefwagen eine schwarz lackierte, reich mit Chrom verzierte Generalslimousine mit dem schwarz-weiß-roten Dreiecksstander des Divisionsstabes.

Otto Faltermann hielt für Hohberg die Wagentür.

»Gratuliere, Herr Leutnant«, sagte er, sein breites Gesicht zu einem schlauen Grinsen verzogen.

»Wieso?«, fragte Hohberg. »Haben Sie es denn gewusst?«

»Na klar«, antwortete Otto und legte den Rückwärtsgang ein.

Als der Kübelwagen gewendet hatte, sagte er mit einem Seitenblick auf die schwarze Limousine: »An so etwas werden die in Russland wenig Freude haben.«

»Also doch«, warf Hohberg ein. »Was wissen Sie? Wann soll es losgehen?«

»Geheime Kommandosache, Herr Leutnant. Aber so viel sage ich Ihnen: Sehen Sie zu, dass Sie das Leutnantslametta an die Klamotten bekommen, sonst ziehen Sie womöglich als Wachtmeister in die Schlacht.«

Also heute, dachte Hohberg betroffen. Womöglich lag der Marschbefehl schon bei der Batterie? Deshalb die eilige Verabschiedung bei Oberst Randolph und deshalb der Besuch des Generals im Stabsquartier des Regiments! Letzte Besprechung vor dem Sturm. Kein Einkleidungsurlaub, mit dem man in Erwartung der Beförderung heimlich gerechnet hatte, kein Wiedersehen mit Ilse.

Sie fuhren durch den Wald, durch dessen dichtes Laub- und Nadeldach helles Licht sickerte. Vor einer Querstraße, deren Trasse erst kürzlich von Baupionieren geschlagen worden war, stoppte ein Feldgendarm mit hochgehaltener Winkerkelle den Kübelwagen.

Infanterie, eine lange Kolonne, gefolgt von den mit Pferden bespannten und mit Planen überdachten Wagen der Gefechtstrosse, überquerte die Kreuzung, die Soldaten mit leichtem Marschgepäck, den Stahlhelm am Koppel. Ahnten sie, wohin sie marschierten? Oder hielten sie auch diesen Ausmarsch, bei dem es vermutlich keine Rückkehr gab, für eine Übung, wie sie in letzter Zeit häufig abgehalten worden war?

»Das nimmt kein Ende«, sagte Hohberg. Aber dann entstand doch eine Lücke, und der Feldgendarm mit dem Blechschild auf der Brust gab das Zeichen zur Weiterfahrt.

Als sie das Lager der Batterie erreichten und nichts Ungewöhnliches zu erkennen war, meinte Otto Faltermann: »Man wird uns doch nicht vergessen haben?«

»Keine Sorge«, versetzte Hohberg, »wir sind nur als motorisierter Verein schneller als die Fußmarschierer. Aber vielleicht ist alles nur blinder Alarm.«

Derartiges hatte es schon öfter gegeben, damals, am Westwall, bevor es endgültig losgegangen war, und später, als es geheißen hatte, nun sei England an der Reihe. Die Invasion der britischen Insel hatte aber dann doch nicht stattgefunden. Möglicherweise wurde auch der Angriff gegen Russland, der noch nicht einmal befohlen war, in letzter Stunde abgeblasen.

Vor dem schwarzen Offizierszelt meldete Hohberg sich bei Hauptmann Kern, dem Chef, der die Batterie schon im Polen- und im Westfeldzug geführt hatte.

Der Hauptmann, Weltkriegsoffizier und erst im Sommer 1939 reaktiviert, sah den soeben beförderten Leutnant forschend an.

»Was haben Sie, Hohberg? Gefällt es Ihnen nicht, die Schulterstücke zu tragen?«

Hohberg schüttelte den Kopf.

»Das ist es nicht, Herr Hauptmann.«

»Also was dann? Heraus damit!«

»Die Infanterie marschiert, Herr Hauptmann.«

»Na und? Was soll das?«

Hauptmann Kerns kantiges Gesicht rötete sich. Er war, wie er auch immer betonte, für absolute Klarheit. Undurchsichtiges behagte ihm nicht.

»Ich fürchte, es wird jetzt doch gegen Russland gehen, Herr Hauptmann«, sagte Hohberg.

Der Batteriechef blickte ihn mit starrer Miene an.

»Haben Sie einen Grund für diese Annahme?«

»Nicht direkt, Herr Hauptmann. Nur …«

Hauptmann Kern hob die Hand. »Weiß Bescheid. Faltermann hat Ihnen diesen Floh ins Ohr gesetzt! Woher der verflixte Schwarzseher nur immer seine Weisheiten bezieht?« In verändertem Ton setzte der Chef hinzu: »Lassen Sie sich jetzt vom Schneider die Spiegel und die Schulterstücke aufnähen. Leutnant Heise hat sie zur Verfügung gestellt. Zur Einkleidung schicken wir Sie, sobald die augenblickliche Urlaubssperre aufgehoben ist.«

Im Zelt klingelte das Feldtelefon.

»Ich komme!«, rief Hauptmann Kern und verschwand im Zelt.

Solle er wirklich noch nichts wissen?, fragte sich Hohberg, während er sich zum Batterie-Schneider begab, der seine Werkstatt auf einem Lkw des Trosses eingerichtet hatte.

Um drei Uhr nachmittags erschien Major Sandner, der Abteilungskommandeur, mit seinem Adjutanten. Die beiden betraten das Zelt des Batteriechefs. Wenig später fuhren sie wieder ab. Sogleich wurden Leutnant Heise und Leutnant Hohberg sowie die Führer des Nachrichtenzuges und der Munitionsstaffel und der Hauptwachtmeister zum Batteriechef gerufen.

Hauptmann Kern stand vor seinem Zelt. Er hatte umgeschnallt und trug seine alte, verbeulte Feldmütze mit dem rissigen Lederschild. Seine hellen Augen schienen durch die Versammelten hindurchzublicken. Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck harter Verschlossenheit.

»Es ist soweit«, sagte er mit rauer Stimme. »In zwei Stunden melden Sie Marschbereitschaft. Um sechs Uhr rückt die Batterie in den uns zugewiesenen Bereitstellungsraum. Dort erhalten Sie weitere Weisungen. Ja, und noch etwas: Vor dem Abmarsch tritt die Batterie geschlossen an. Es handelt sich um die Bekanntgabe eines Führerbefehls, der mir soeben zugestellt worden ist. Danke.«

Hauptmann Kern grüßte, drehte sich brüsk um, als wollte er sagen: Lasst mich jetzt allein! und ging zum Zelt.

Alarm! Dieser Ruf schreckte die Batterie aus ihrer beschaulichen Nachmittagsruhe auf. Sofort setzte geschäftiges Treiben ein. Zelte wurden abgebrochen, die Ausrüstung verpackt und auf die Fahrzeuge verladen. Da und dort wurde ein Motor zur Probe angelassen.

Hohberg, als Batterieoffizier eingeteilt, hatte nun seinen eigenen Pkw und somit einen Fahrer, der auch Ordonnanzdienste zu versehen hatte und jetzt sein Gepäck versorgte.

Nachdem er sich vergewissert hatte, dass bei der Geschützstaffel alles klappte, schlenderte er über die Lichtung zum Waldrand. Es war ein sonniger Tag, hochsommerlich heiß. Die Waldwiese, durch die sich der Weg, über den die Fahrzeuge bald rollen sollten, als sandige Spur schlängelte, war in grelles Nachmittagslicht getaucht. Bienen summten, bunte Schmetterlinge gaukelten tänzerisch von Blume zu Blume.

»Wer hätte das gedacht«, sagte unvermittelt jemand neben Hohberg.

Es war Leutnant Heise, im Gegensatz zum Reservisten Hohberg aktiver Offizier. Er war sehr jung, Jahrgang 1919. Er war bei der HJ gewesen, aber er hatte, wie er offen zugab, nicht Hitlers »Mein Kampf« im Gepäck, sondern den »Kornett« von Rilke. Sein Vater war aktiver Oberst und stand als Kommandeur eines Infanterieregiments in Ostpreußen. Seine Frontbewährung hatte der junge Heise als Fähnrich im Westfeldzug erworben. Ganz zuletzt, vor Epinal, war er verwundet worden. Seit dem 1. September 1940 besaß er sein Leutnantspatent.

»Das ist doch Wahnsinn«, begann er unvermittelt wieder, da Hohberg auf seine ersten Worte nicht geantwortet hatte.

»Wieso?«, fragte Hohberg reserviert.

»Wir haben mit der Sowjetunion einen Freundschaftspakt«, sagte Heise und fingerte nervös an einer Zigarette, als sei er sich nicht schlüssig, ob er sie anzünden sollte. »Bereitstellung – das bedeutet Angriff.«

»Vielleicht ist es ja nur, um einem Angriff von der anderen Seite zuvorzukommen«, warf Hohberg ein, obgleich er von dieser Möglichkeit keineswegs überzeugt war. Erst vor wenigen Tagen war er mit dem Chef in die Nähe der Grenze gefahren. Nichts hatte auf der anderen Seite auf kriegerische Vorbereitungen hingedeutet: ein ausgeholzter Streifen im Wald, niedriger, von Himbeer- und Brombeerranken halb überwucherter Stacheldraht, tiefe Stille. Nicht einmal durchs Glas hatte man wahrnehmen können, ob die zwischen den Bäumen aufragenden verschalten Wachttürme besetzt waren.

Heise lachte auf.

»Ein Angriff von drüben? Das glauben Sie doch selbst nicht, Hohberg! Denken Sie doch nur an den Winterkrieg in Finnland! Die sind gar nicht imstande, Krieg mit uns zu riskieren. Ich bin recht gut informiert. Mein Vater war drüben. Zur Zeit von Seeckt war er Instrukteur an der Moskauer Frunse-Militärakademie. Später war er eine Zeitlang Gehilfe beim Militärattaché unserer Botschaft. Ich sage Ihnen, Hohberg, das wird kein Präventivkrieg, sondern ein unprovozierter Angriff von unserer Seite. Ich gestehe offen, mir ist reichlich mulmig zumute. Was wird daraus entstehen? Zunächst einmal für uns ein Zweifrontenkrieg. Wollte man das nicht vermeiden? Und vergegenwärtigen Sie sich doch nur den Ablauf der Geschichte! An Russland hat sich noch jeder fremde Eindringling die Zähne ausgebissen. Das Jahr 1812 hat doch am besten gezeigt, dass man wohl nach Russland hineinkommt, aber dann – je tiefer man vordringt, desto schwieriger wird es, bis sich eines Tages das Blatt wendet.«

»Der Führer dürfte anderer Ansicht sein«, warf Hohberg ein.

Leutnant Heise blickte ihn prüfend aus seinen großen, jungen Augen an, als wollte er ergründen, wie die Bemerkung gemeint war. Es war schon so: Vielen Gesprächen jener Zeit haftete etwas Gekünsteltes an. Nur in den allerseltensten Fällen wagte man zu sagen, was man wirklich dachte – nicht aus Furcht vor Denunziation, oder vielleicht doch, obwohl es undenkbar war, dass ein junger Mensch wie Heise einen Kameraden bespitzelte.

»Ja, ja«, murmelte Hohberg schließlich, »Sie werden schon recht haben. Wir müssen vertrauen und uns das selbstständige Denken abgewöhnen – vor allem wohl dann, wenn es mal einen Rückschlag geben sollte. Bisher ist ja alles wie geschmiert gelaufen, nicht wahr?«

Heise reichte Hohberg sein geöffnetes Zigarettenetui und gab ihm und sich Feuer. Schweigend gingen sie zum Sammelplatz zurück, wo die Vorbereitungen zum Abmarsch schon beinahe beendet waren.

Heise begab sich zu seinem Wagen, den er als B-Offizier mit einem Funker teilte, während Hohberg zu den Kanonieren ging, die ihr Gepäck auf die Zugmaschinen verluden, an die schon die sechs Tonnen schweren 15-cm-Haubitzen angekuppelt waren. Auf den drei Bankreihen hatten die acht Mann der Geschützbedienung, der Geschützführer und der Fahrer ihre Plätze. Im Ladekasten befand sich ein Satz der fast zentnerschweren, in Körben geschützten Granaten mit den dazugehörigen Kartuschen. Auf dem Kasten waren die als Unterlage für die Geschützräder bestimmten Rohrmatten verladen.

»Ist es wahr, dass die Russen morgen früh angreifen, Herr Leutnant?«, fragte einer von der Bedienung des dritten Geschützes.

Sie wussten demnach noch nichts.

Mehrere Kanoniere kamen neugierig heran. Ihre Blicke waren gespannt auf Leutnant Hohberg gerichtet. Er hatte als Wachtmeister die Geschützstaffel geführt. Die Kanoniere schätzten ihn, weil sie ihn für gerecht und anständig hielten.

»Wartet doch ab!«, sagte er ausweichend. »Der Chef wird schon bekannt geben, was los ist.«

Er ging weiter zu den hinter den vier Geschützen aufgestellten Munitions-Lkws. Winkowski, einer der Fahrer, war gerade dabei, den Tank seines Wagens aufzufüllen.

»Ist es auch kein Waffenöl?«, fragte Hohberg. Vor langer Zeit, damals, auf der Fahrt zur polnischen Grenze, hatte Winkowski versehentlich Waffenöl in den Tank geschüttet, was einen unliebsamen Aufenthalt und für den Fahrer zwei Strafwachen zur Folge gehabt hatte.

»Diesmal nicht«, gab Winkowski grinsend zurück. »Inzwischen sind wir schlauer geworden, wenn auch vielleicht immer noch nicht schlau genug.«

»Wie meinen Sie das?«, fragte Hohberg.

»Ach, nur so, Herr Leutnant.«

Als Hohberg außer Hörweite war, stieß Winkowski den Gefreiten Köhler, seinen Beifahrer, an.

»Merkst du was? Lausige Zeiten stehen bevor. Wenn die Herren Offiziere sich beim Landser anbiedern, geht’s demnächst rund.«

»Hast du was gegen Hohberg?«, fragte Köhler. »Mit dem sind wir doch immer gut klargekommen. Kann mir nicht denken, dass er jetzt als Leutnant anders wird.«

Winkowski brummte etwas Unverständliches. Er war ein zuverlässiger Fahrer. Im Frankreichfeldzug hatte er sich mehrmals ausgezeichnet. Aber er legte auch ein gewisses Maß an Aufsässigkeit an den Tag, vielleicht weil er glaubte, bei der Ordensverteilung übergangen worden zu sein.

Leutnant Hohberg war unterdessen mit Wachtmeister Binder zusammengetroffen, seinem bisherigen Zeltkameraden, der erst vor Kurzem zur Batterie gekommen war. Binder war nun zum Geschützstaffelführer aufgerückt.

»Es geht also doch gegen Russland«, sagte er.

»Ja, es sieht so aus«, erwiderte Hohberg reserviert und fragte sich, ob er es weiter beim bisherigen »Du« belassen sollte. Irgendwie peinlich war es schon, in eine andere Kategorie aufzusteigen. Aber es würde sich ergeben. In einem Feldzug verwischten sich ohnehin die Unterschiede. Und der Feldzug, der nun bevorstand, würde kein Spaziergang werden.

»Batterie antreten!«

Auf dem Appellplatz formierte sich die Batterie. Vor der Doppellinie der Mannschaft versammelten sich die Wachtmeister und Unteroffiziere. Vor ihnen, am rechten Flügel, stand Leutnant Hohberg und hob zum ersten Mal die Hand zur Feldmütze, als Leutnant Heise beim Herankommen des Chefs die Blickwendung befahl. Wann, fragte er sich, wird die Batterie das nächste Mal geschlossen zum Appell antreten?

Hauptmann Kern hielt in der Linken ein bedrucktes Blatt. Sein kantiges Gesicht war von tiefem Ernst überschattet.

»Ich verlese jetzt einen Aufruf des Führers«, rief er mit fremd klingender schneidender Stimme. Nach einer längeren Pause begann er: »Von ernsten Sorgen bedrückt, wende ich mich an euch, meine Soldaten der Ostfront …« Es war die Begründung für den Angriffsbefehl gegen die Sowjetunion. Hitlers Tagesbefehl endete mit den Worten: »Deutsche Soldaten! Damit tretet ihr in einen harten und verantwortungsschweren Kampf ein. Denn das Schicksal Europas, die Zukunft des Deutschen Reiches, das Dasein unseres Volkes liegen nunmehr allein in eurer Hand. Möge uns allen in diesem Kampf der Herrgott helfen!«

Ein dreifaches »Sieg-Heil«, dann begab sich alles zu den Fahrzeugen. Die Motoren sprangen an. Die Kolonne setzte sich in Bewegung – zum Marsch in eine ungewisse, bedrohliche Zukunft. Jeder spürte es. Das späte Sonnenlicht schien verdunkelt. Und wehte nicht ein kalter Wind durch die sommerliche Wärme des Juniabends?

Die Abendröte verglomm am Himmel über den polnischen Wäldern. Um sieben Uhr waren die vier Geschütze der Batterie Kern in die erste Feuerstellung des Ostfeldzuges eingefahren. Mit nur geringem Abstand voneinander standen die Haubitzen auf dem sandigen Boden eines weiten Kahlschlages, der von hohen Kiefern umgeben war. Die hochgekurbelten Rohre wiesen nach Süden, denn hier, in der Region zwischen dem San und dem polnischen Bug, die beide der Weichsel zuströmten, verlief die Grenze in einem Knick von West nach Ost.

Rauchend und den mit Rum angereicherten Tee schlürfend, der vor Kurzem von der Feldküche nach vorn gebracht worden war, hockten die Kanoniere bei den Geschützen und blickten den Infanteristen nach, die in endlosen Reihen an der Stellung vorbeizogen. Schweigend trotteten die grauen Gestalten unter der Last ihrer Ausrüstung durch den Sand. Die meisten hatten den Stahlhelm ans Koppel gehängt. Seitengewehr, Spaten, Patronentaschen, Brotbeutel und Stielhandgranaten lasteten schwer am Koppel. Wie Jäger trugen viele die Karabiner am Riemen. Die MG-Schützen hatten ihre Spritzen mit den durchlöcherten Kühlmänteln auf der Schulter. Auf der Brust kreuzten sich die mit messinggelben Patronen gespickten Gurte. Jede Kompanie führte einen leichten Granatwerfer und eine großkalibrige lange Panzerbüchse mit.

Ein Leutnant mit schweißverklebtem und vom Stahlhelm zerdrücktem blondem Haar blieb stehen, musterte die Geschütze, wandte sich ab und folgte wortlos seinen Männern.

Hohberg war im Wagen nach vorn zur B-Stelle gefahren. Von der mit Buschwerk bewachsenen Anhöhe aus bot sich ein weiter Blick auf sanft gewelltes Wald- und Wiesenland, das unter den Schatten der Abenddämmerung versank. Der Batteriechef hatte die Ziele jenseits der Grenze bestimmt. Hohberg erfuhr, dass die gesamte Artillerie der Division auf verhältnismäßig geringer Breite aufgefahren war und im Morgengrauen mit einem gewaltigen Feuerschlag den Angriff eröffnen sollte, sofern nicht Gegenorder käme.

»Gegenorder?«, fragte Hohberg den Chef. »Kann sich denn da noch etwas ändern?«

Hauptmann Kern schüttelte den Kopf. »Nicht so, wie Sie vielleicht meinen, Hohberg. Der Angriff ist befohlen. Aber man hält es für möglich, dass drüben nichts liegt. Jedenfalls nicht in Grenznähe. Leutnant Heise ist mit dem Funker vorn bei den Sturmpionieren. Von ihm werden wir aus erster Hand erfahren, wie es aussieht.«

Hohberg meldete sich ab. Sein Fahrer, der Gefreite Anschütz, wartete beim Wagen. Er hatte bisher Oberleutnant Richert gefahren, der sich seit Anfang Juni auf einem Lehrgang in Frankreich befand.

»Wie schaut’s denn bei den Russen aus?«, fragte er den Leutnant, der erst seit ein paar Stunden die neuen Schulterstücke trug.

»Alles ruhig, nichts zu sehen«, antwortete Hohberg. War diese völlige Stille auf der anderen Seite der Grenze nicht sonderbar?

Der Gefreite Anschütz schien es von einem anderen Gesichtspunkt aus zu betrachten. »Um so besser«, meinte er, »wenn die Russen nichts haben, kann der ganze Rummel ja nicht lange dauern.«

Hohberg widersprach nicht. Es würde sich zeigen. Immerhin schien festzustehen, dass es drüben keinen Aufmarsch gab. Hatte der Chef nicht die Möglichkeit angedeutet, dass die Grenze überhaupt nicht besetzt war? Demnach war der eigene Angriff ein Überfall auf einen nichtsahnenden Gegner. Aber hatte es sich am 1. September 1939 gegen Polen anders abgespielt? Eine regelrechte Kriegserklärung war auch da nicht vorhergegangen.

Sie fuhren zurück. Als sie die Feuerstellung erreichten, war es dunkel geworden. Die Kanoniere kauerten bei den Geschützen und unterhielten sich mit leisem Gemurmel, als fürchteten sie, ein lautes Wort könnte dem Feind ihre Anwesenheit verraten – dem Feind, der zu dieser Stunde nicht ahnte, was frühmorgens um drei Uhr fünfzehn über ihn hereinbrechen würde.

An Schlaf dachte niemand in dieser Nacht. Unerträglich empfand man die Stille, die höchstens von flüchtigem Geraschel oder vom Ruf eines Nachtvogels unterbrochen wurde.

Um Mitternacht klingelte schrill der Fernsprecher. Hohberg nahm ab. Von der B-Stelle, zu der vom Nachrichtenzug eine Leitung gelegt worden war, kamen die Werte für den ersten Feuerbefehl durch. Also doch keine Gegenorder.

Die Zeiger der Uhr rückten vor. Der 22. Juni 1941 war angebrochen.

Um zwei Uhr rief der Chef erneut an.

»Drüben ist alles unverändert«, sagte er. »Kann noch nicht sagen, ob sich ›Weinrebe‹ erübrigt.«

»Weinrebe« war der Tarncode für den beabsichtigten Feuerschlag, mit dem die Artillerie den Sturmpionieren und der Infanterie den Sprung durchs Niemandsland erleichtern sollte.

Alle warteten, aufs Äußerste gespannt. Im Osten breitete sich ein Schimmer fahler Helligkeit am Himmel aus. Flackernd verblassten die Sterne. Die Stille, die über dem Grenzgebiet lag, war so vollkommen, als hielte sogar die Natur den Atem an. Kein Lufthauch regte sich. Farblos dehnte sich das wellige Land mit seinen Wiesen und schattendunklen Wäldern im ungewissen, sacht sich aufhellenden Schein der Dämmerung.

Zwei Uhr dreißig. Vom Tross brachten Essensträger kalte Verpflegung und heißen Kaffee. Es war echter Bohnenkaffee, vom »Spieß« seit Frankreich für besondere Gelegenheiten gehortet. Eine solche Gelegenheit war dieser Morgen, an dem der Feldzug gegen Russland beginnen sollte.

Mit schräg nach oben gerichteten Rohren standen die vier Geschütze der Batterie bereit. Die Erdsporen mit ihren scharfen Schneiden, die tief in den Boden gerammt waren, sicherten die gespreizten Holme gegen die Wucht des Rückstoßes. Hinter jedem Geschütz waren Granaten in ihren Körben aufgeschichtet. Daneben stapelten sich die Kartuschkästen. Die Kanoniere tappten unruhig umher. Kein Wort wurde gesprochen, als schnüre die Erregung allen die Kehle zu.

Drei Uhr. Der Funker hockte vor seinem Gerät, die Kopfhörer aufgestülpt. Der Fernsprecher hielt die Hand griffbereit über dem Feldtelefon.

Unbemerkt war es auf einmal Tag geworden. Fast schmerzhaft war die immer noch anhaltende Stille. Alle lauschten gespannt. Nichts regte sich. Der Feind schien zu schlafen. Der Feind! Tags zuvor zur gleichen Stunde hatte noch niemand daran gedacht, die Russen Feinde zu nennen.

Drei Uhr zehn. Kein Gegenbefehl war gekommen. Fast erleichtert rief Leutnant Hohberg mit vollem Stimmaufwand, ohne vom Megafon, der Flüstertüte, Gebrauch zu machen: »Ganze Batterie! Vierte Ladung Aufschlag …« Es folgten die Werte für die Zieleinrichtung und die Rohrerhöhung. Und dann: »Feuerbereitschaft melden!«

Die Geschützführer beorderten die Kanoniere und Munitionskanoniere an ihre Plätze und riefen fast gleichzeitig Wachtmeister Binder die Meldung zu.

Gelassen trat Binder vor Leutnant Hohberg.

»Batterie feuerbereit.«

Hohberg blickte auf seine Uhr. Jetzt hob er das Megafon.

»Batterie Feuer!«

Sekunden später brüllte der Donner der Abschüsse auf. Auch zur Linken und zur Rechten hallte es krachend wie überlautes Echo.

Das Feldtelefon schrillte, während fern die Detonationen der Granateinschläge rumpelten. Der Gefreite mit dem gelben Blitz am Ärmel riss den Handapparat hoch. Dann rief er: »Befehl von B-Stelle: Feuer einstellen! Fertig machen zum Stellungswechsel!«

Vorn, im Niemandsland, erhoben sich die Sturmpioniere aus dem taunassen Gras. Während sich der Pulverqualm des kurzen Feuerschlages verflüchtigte, schlichen sie geduckt zum Drahthindernis, durchschnitten mit ihren Scheren den Stacheldraht und huschten weiter, jetzt schon in Feindesland. Leutnant Heise und der Funker, der das Tornistergerät trug, begleiteten die erste Welle.

Aus einem Wäldchen und einem in einer Mulde halb versteckten Dorf peitschten vereinzelte Schüsse.

Nun trat auch die Infanterie auf der ganzen Front zum Angriff an. Keilförmig folgten die Kompanien den zügig vorgehenden Sturmpionieren.

Das Abwehrfeuer verstärkte sich. Aber es waren ungezielte, wie in höchster Verwirrung abgegebene Schüsse. Zu sehen jedoch war niemand.

Ohne auf Widerstand zu treffen, drangen die Pioniere in das kleine Dorf ein. Die Häuser waren verlassen. Offenbar hatte die russische Besatzung, wie drüben die deutsche, die polnischen Bewohner aus den grenznahen Dörfern vertrieben.

Aus einem einzeln stehenden Haus fielen plötzlich Schüsse. Pioniere umstellten es. Eine Handgranate flog durch ein geöffnetes Fenster. Die laut krachende Explosion riss ein Loch in die Hauswand. Die Tür sprang aus den Angeln. Durch Schwaden von Rauch und Qualm taumelten drei Gestalten in dunklen Uniformen mit erhobenen Händen ins Freie.

»Nix Soldat – nix Soldat!«, rief einer, der aus einer Kopfwunde blutete. Anscheinend waren es Grenzwächter, wie auch auf der deutschen Seite Zollbeamte die Grenze bewacht hatten. Wo aber war die Rote Armee? Weit im Osten schien sie sich allerdings zum Kampf zu stellen, denn dort steigerte sich das anhaltende Artilleriefeuer zu wütendem Trommeln.

Während der Funker, der den Artillerieleutnant Heise begleitete, bei einem vorsintflutlichen Ziehbrunnen sein Gerät aufbaute, kam ein Melder ins Dorf. Die Pioniere wurden angehalten. Sie sollten der Infanterie, die jetzt nachrückte, folgen und später, wenn die weiter landein vermutete Befestigungslinie erreicht war, die Bunkerbekämpfung übernehmen.

Durch Funk gab Heise dem Batteriechef einen Überblick. Unerklärlich war die bisherige Lage. Auf feindliche Kampftruppen war man bisher nicht gestoßen. Nicht einmal als Geplänkel konnte man das bezeichnen, was sich einstweilen in Grenznähe abgespielt hatte.

Von Hauptmann Kern erhielt Heise den Befehl, sich nunmehr als vorgeschobener Beobachter der Infanterie anzuschließen.

Die Kompanie, die die Sturmpioniere abgelöst hatte, sammelte sich am Ausgang des verlassenen Dorfes. Leutnant Heise meldete sich beim Kompaniechef, einem jungen Hauptmann, der wie er das EK I und das silberne Verwundetenabzeichen trug.

»Na, dann wollen wir mal!«, sagte der Hauptmann und stieß die Faust hoch. In drei langen, nebeneinander vorgehenden Reihen durchquerte die Kompanie einen Wiesengrund. Unheimlich war die Stille. Kein Schuss fiel. Wo, zum Teufel, steckte die Rote Armee?

Die Batterie Kern befand sich auf dem Marsch. Rätselhaft war das alles. Zwar waren vor Kurzem, als die Zugmaschinen aus der Protzenstellung kamen, Stuka in großer Höhe nach Südosten geflogen, und irgendwo in der Ferne rumpelte es drohend, aber im eigenen Vorgelände war kein Gefechtslärm zu vernehmen.

Nach kurzer Fahrt durch eine Kiefernschonung kam ein staubbedeckter Kradmelder auf seinem Motorrad von vorn. Leutnant Hohberg nahm die Meldung vom Batteriechef entgegen.

Das Dorf, bei dem die Geschütze erneut in Stellung gehen sollten, lag schon sieben Kilometer tief in Feindesland. Wie rasch hatte man sich umgestellt! Das Gebiet, das Stalin im Herbst 1939 auf Grund des deutsch-sowjetischen Freundschaftspaktes besetzt hatte, war jetzt Feindesland!

»Was wird hier eigentlich geboten?«, fragte Hohberg den Kradmelder. »Kein Widerstand bei den Russen, wie?«

Der Mann nahm die Brille ab und wischte sich den Staub vom Gesicht.

»Wird ganz bestimmt noch kommen, Herr Leutnant«, meinte er.

Er behielt recht. Am Nachmittag, als die Infanteriespitze sich einer Linie gut getarnter Bunker näherte, trat die feindliche Artillerie in Aktion.

Die Batterie Kern und eine benachbarte bespannte Batterie leichter Feldhaubitzen erwiderten das Feuer. Bald meldete die B-Stelle die Vernichtung von zwei feindlichen Geschützen. Die Kanoniere quittierten den Erfolg mit Freudengebrüll, als wäre der Krieg in Russland nun schon gewonnen. Zuinnerst jedoch wusste jeder, dass er jetzt erst begann.

Das nächste Feuerkommando, das von vorn, von der B-Stelle, kam, galt der Bekämpfung der feindlichen Bunker. Nach mehreren, genau im Ziel liegenden Salven verstummten die Geschütze.

Sturmpioniere und Infanterie traten zum Angriff an. Plötzlich aufkommender Wind vertrieb die Schwaden der Nebelgranaten. MG- und Gewehrfeuer schlug den Angreifern aus den Bunkern entgegen, die auf und an einen nach Norden abfallenden Hang gebaut waren. Sie hatten Stirnwände aus Beton, in die Schießscharten eingelassen waren. Einige der Bunker waren noch nicht ganz fertiggestellt, doch aus allen ratterte und peitschte wildes Abwehrfeuer, der erste ernsthafte Widerstand seit dem Überschreiten der Grenze.

Unter den Angreifern, die ohne Deckung den Hang hinaufstürmten, wurden Rufe nach den Sanitätern laut. Aber einzelne Trupps der Pioniere waren im toten Winkel der Bunker angelangt, in dem ihnen das Feuer aus den Schießscharten nichts mehr anhaben konnte. Sie schleuderten Handgranaten und Nebelkerzen in die Öffnungen. Brennendes, dunkel qualmendes Flammöl fuhr in fauchendem Strahl durch die Scharten.

Schon ließ das Feuer nach, Luken öffneten sich. Mit erhobenen Händen kamen erdbraune Gestalten zum Vorschein.

Leutnant Heise, der vorgeschobene Beobachter der schweren Haubitzbatterie, befand sich, gefolgt von dem Funker Kranz, beim Kompanietrupp der sprungweise vorgehenden Infanterie. Dicht vor Heise rannte Hauptmann Martin, der Kompaniechef, den Hang hinauf, die Maschinenpistole schwenkend. Im Kreischen einer MG-Garbe warf der Hauptmann sich nieder. Heise sah es, als er gerade zum Sprung ansetzte. In diesem Augenblick warf ihn etwas hoch und schleuderte ihn hintenüber. Auf dem Rücken blieb er liegen, den Mund wie zu einer Frage geöffnet. Der Funker Kranz beugte sich über den Leutnant. Er sah die Einschüsse in Brusthöhe, sah das Blut, das die Feldbluse färbte.

»Sanitäter!«, rief er mit heiserer Stimme. »Sanitäter!«

Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass der Kampflärm verstummt war.

Ein Sanitäter kam. Kopfschüttelnd sagte er: »Da gibt’s keine Hilfe mehr.« Er ging weiter, zu einem Verwundeten, der beide Fäuste gegen das schmerzverzerrte Gesicht presste.

Der Funker Kranz nahm sein Gerät vom Rücken.

»Ameise kommen – Ameise kommen!«

»Ameise« war der Deckname der B-Stelle.

Unteroffizier Heinbusch, der in der B-Stelle das Funkgerät bediente, notierte auf dem Meldeblock den vom »Vorgeschobenen« eintreffenden Spruch. Wortlos reichte er Hauptmann Kern, der am Scherenfernrohr kniete, das Blatt.

»Bunkerlinie genommen – Leutnant Heise gefallen.«

Der Batteriechef übergab Heinbusch das Kommando. Ein Melder wurde beauftragt, den Kübelwagen aus der Deckung heranzuholen.

Beim Einsteigen sagte Hauptmann Kern zum Fahrer Faltermann: »Leutnant Heise ist tot.«

Neben dem Feldweg, der zum Bunkergelände führte, näherte sich ein Zug gefangener Rotarmisten – die ersten Gefangenen. Sie trugen erdfarbene Uniformen. Mit ihren kahl geschorenen Schädeln, auf denen kleine, erdbraune Krätzchen saßen, wirkten sie wie gleichgeformte Wesen einer unheimlich fremden Welt.

»Teufel sind das«, knurrte Faltermann verbissen.

Der Hauptmann hörte es nicht. Er dachte an den Tag vor Epinal. An jenen Tag im Juni vor einem Jahr, kurz vor dem Waffenstillstand in Frankreich, als der Fähnrich Heise verwundet im Feuer der französischen Festungsartillerie gelegen hatte. Mit erlöschender Stimme hatte er die Position der feindlichen Geschütze und dann seine eigene Verwundung und den Tod seines Funkers gemeldet. Die Batterie hatte die feindliche Artillerie schließlich zum Schweigen gebracht. Sanitäter hatten Heise aus dem Trichter geborgen, in den er mit letzter Kraft gekrochen war. Das Tornister-Funkgerät, das er dem gefallenen Funker abgenommen hatte, war von Granatsplittern durchsiebt gewesen. Jetzt, beim ersten Sturmangriff des neuen Feldzuges, war der junge Heise, der beste B-Offizier des Regiments, vom Tod ereilt worden.

Am Fuß des Hanges, der zu den vom Flammöl geschwärzten Bunkern anstieg, verließ der Hauptmann den Wagen.

Der Funker Kranz kam dem Batteriechef entgegen. Pioniere und Infanterie hatten das Gefechtsfeld verlassen. Kampflos stießen sie ins Hinterland der im ersten Ansturm eroberten Befestigungslinie vor.

Kranz führte den Hauptmann zu dem Toten. Er lag in einer Reihe mit den übrigen Gefallenen. Man hatte Zeltbahnen über sie gedeckt. Der Hauptmann schlug die Zeltbahn vom fahl wächsernen Gesicht seines Leutnants zurück. Die eingesunkenen Augen des Toten waren geschlossen.

Faltermann kam hinzu. Sie trugen den Leutnant zum Wagen. Der Funker verstaute das Gerät. Der Hauptmann setzte sich neben den auf den Rücksitz gebetteten Toten. Er hielt den kraftlos pendelnden Kopf, wie um ihn vor den Erschütterungen der Fahrt über den holperigen Feldweg zu schützen.

Spät am Abend erschien Hauptmann Kern unerwartet in der Feuerstellung der Batterie. Seine Miene war verschlossen.

»Leutnant Heise ist tot«, sagte er zu Hohberg.

»Wie ist das geschehen, Herr Hauptmann?«, fragte der Batterieoffizier bestürzt.

Hauptmann Kern zuckte die Schultern.

»Ja, wie ist das geschehen? Eine MG-Garbe, vermutlich die letzte, bevor die Russen den Kampf bei den Bunkern einstellten. Sie übernehmen fürs Erste die B-Stelle, Hohberg. Ich habe Heise zum Tross gebracht. Morgen früh werden wir ihn begraben.«

Hauptmann Kern stieg wieder in seinen Wagen und fuhr ab.

Hohberg übergab Wachtmeister Binder, dem Führer der Geschützstaffel, den Befehl über die Feuerstellung. Dann schickte er einen Melder zur nahen Protzenstellung, wo bei den Zugmaschinen sein Wagen stand.

Eine Viertelstunde später befand er sich auf der Fahrt zur B-Stelle, die unterdessen auf einen mit Buschwerk bewachsenen Hügel zwei Kilometer jenseits der Bunkerlinie vorverlegt worden war.

Bei Dunkelheit traf er dort ein, nachdem er unterwegs von Pionieren aufgehalten worden war. Die Pioniere waren dabei, Minen zu räumen, die, wie der Offizier erklärte, der die gefährliche Arbeit überwachte, von den Russen unbemerkt erst kurz zuvor eingegraben worden waren.

Ruhig, verdächtig ruhig verging die Nacht. Nur im Nordosten flackerten Mündungsblitze von fernem Geschützfeuer. Knapp drei Kilometer vor der neuen B-Stelle hatte die Infanteriespitze angehalten. Dort fiel kein Schuss. Nur Leuchtkugeln stiegen von Zeit zu Zeit hoch und tauchten für Sekunden das Gelände in milchigen Schein.

Es war die erste Nacht in Feindesland.

Auch am Morgen ereignete sich nichts. Standen die Russen noch unter der Schockwirkung des Überraschungsangriffs und begannen sie erst jetzt, ihre Streitkräfte zu mobilisieren und zu gliedern?

Am frühen Vormittag traf der Batteriechef, vom Tross kommend, ein. Leutnant Hohberg verließ die B-Stelle, um sich zurück zur Feuerstellung zu begeben. An einer Weggabelung in einem Jungwald winkten zwei Landser. Der Gefreite Anschütz, Hohbergs Fahrer, sah den Leutnant fragend an. Hohberg nickte.

»Ja, halten Sie an!«

Auf die Frage, was sie wollten, antwortete einer der beiden: »Nehmen Sie uns mit, Herr Leutnant? Wir sollen beim Kompanietross Ersatz für ein ausgefallenes MG holen.«

»Die Mot-Truppen sind doch besser dran als wir Stoppelhopser«, sagte der andere, als sie einstiegen.

Hohberg beugte sich zurück und reichte den beiden seine Zigarettenpackung.

Der Jungwald blieb zurück. Der Weg senkte sich in einer Schleife der an dem Hang gestaffelt angelegten Bunkerlinie zu. Zur Linken neigte sich ein ausgedehntes Kornfeld, durch dessen hohe Halme der heiße Sommerwind wogend strich.

Die Stirnwand eines der vom Flammöl schwarz gefärbten Bunker war schräg zur Straße gerichtet.

Anschütz fuhr mit verminderter Geschwindigkeit um die abschüssige Kurve. Der Bunker kam näher. Etwa siebzig Meter waren es noch, als plötzlich aus den Schießscharten MG-Feuer und zugleich das trockene Bellen einer kleinkalibrigen Kanone schlug.

Der Soldat, der hinter Hohberg saß, schrie auf. Im gleichen Augenblick, während das Feuer aus dem Bunker sich rasend verstärkte, riss Anschütz den schleudernden Wagen in scharfem Bogen herum. Der Wagen war offen, das Verdeck heruntergeklappt.

»Raus!«, brüllte der Gefreite. Zugleich mit dem Landser, der den Sitz hinter dem Fahrer eingenommen hatte, hechtete Leutnant Hohberg über die Tür, kam, sich überschlagend, auf und warf sich mit einem Satz ins Getreide.

Mit dem vornübergesunkenen Verwundeten, der nicht hatte springen können, steuerte Anschütz den Wagen im Zickzack den Hang hinauf. Kreischend schwirrten Geschosse. Die Windschutzscheibe zersplitterte, schrill kreischend streiften Querschläger das Blech der Karosserie. Anschütz hielt das Lenkrad fest umklammert. Nicht aufgeben!

Der Verwundete auf dem Rücksitz schrie.

»Sei doch still!«, brüllte Anschütz.

Jetzt – die Höhe war erreicht. Noch zehn Meter! Anschütz brachte den Wagen zum Stehen und zündete sich mit zittrigen Fingern eine Zigarette an. Er sah sich um. Der verwundete Landser hing bewusstlos zwischen dem Sitz und der Vorderlehne. Auf der Fußmatte hatte sich eine Blutlache gebildet. Auch der Feldblusenärmel des Verwundeten färbte sich rot.

Anschütz fuhr weiter. An der Wegegabelung im Jungwald hatte er zuvor ein Hinweisschild mit dem Rotkreuzzeichen gesehen.

Leutnant Hohberg war unterdessen im Feuerhagel immer tiefer in das Kornfeld gerobbt, ständig darauf bedacht, dass die Halme sich nicht zu heftig bewegten. Wenig später tauchte neben ihm der Landser auf, der zu gleicher Zeit mit ihm aus dem Wagen gesprungen war. Dicht über ihnen pfiffen in rascher Folge die Geschossgarben der Feuerstöße aus dem Bunker. Die Kanone schwieg.

Der Soldat hatte einen stark blutenden Streifschuss über dem linken Knie abbekommen. Im Liegen zog Hohberg ein Verbandspäckchen aus der Feldbluse und versorgte die Wunde. Sie krochen weiter, hielten an, wenn der Feuerhagel jäh zunahm, und setzten sich wieder in Bewegung, sobald der Beschuss etwas nachließ oder in anderer Richtung das Gelände abstreute, bis sie endlich eine Steilstufe erreichten, die volle Deckung bot, sodass sie sich aus ihrer verkrampften Haltung aufrichten und Atem holen konnten.

»Was war denn das?«, fragte der Landser, der an den Kragenspiegeln und den Schulterklappen das Schwarz der Pioniere trug. »Ich war doch gestern selbst dabei, wie wir den Bunker ausgeräuchert haben. Ne, Herr Leutnant, da kommt unsereiner nicht mehr mit.«

Ich auch nicht, dachte Hohberg. Seine Sorge galt Anschütz. War es dem Gefreiten gelungen, sich mit dem Wagen in Sicherheit zu bringen? Ich muss Gewissheit haben, sagte er sich, schon im Begriff, durch das Getreidefeld zum Weg zurückzurobben.

Der Feind im Bunker hatte das Feuer eingestellt. Hatte er sich verschossen, oder war es nur, weil er kein Ziel mehr sah?

Nach wenigen Metern hörte Hohberg hinter sich einen Ruf. Er blickte sich um. Aus einer nahen Kiefernschonung tauchte der Gefreite Anschütz auf. Anschütz im Stahlhelm, den Karabiner im Anschlag.Er kam heran und meldete, er habe den Wagen aus dem Feuerbereich und den Verwundeten, den es übel am Fuß und am Arm erwischt habe, zum nächsten Verbandsplatz gebracht.

»Das war ja der reinste Höllenspuk, Herr Leutnant«, setzte er hinzu. »Vom Verbandsplatz aus haben sie es gleich ans Regiment weitergegeben. Jetzt müssen die den Bunker noch mal nehmen.«

Sie führten den Landser mit dem Streifschuss, der vom Blutverlust schlapp war und über starke Schmerzen klagte, zum Verbandsplatz, wo Anschütz den Wagen abgestellt hatte.

»Jetzt ab zum Werkstatttrupp, ’ne neue Windschutzscheibe einsetzen«, meinte der Gefreite und zeigte Hohberg die Einschüsse, die der Wagen aufwies.

Auf der Karte suchte Hohberg einen Weg, der das Bunkergelände nicht berührte. In einem Dorf, das verlassen war wie alle Dörfer im grenznahen Bereich, fand er eine Nachrichten-Vermittlung und rief den Chef in der B-Stelle an. Es ging vor allem darum, dass die Straße durch die Bunkerlinie bis zur Ausschaltung der von den Russen wiederbesetzten Kampfanlage gesperrt wurde.

Als sie in der Feuerstellung ankamen, hieß es, der Gefreite Anschütz sei zum Regimentsgefechtsstand befohlen.

Der Lkw-Fahrer Winkowski, der gerade Munition in die Stellung brachte, sagte neckend: »Die verpassen dir bestimmt ’ne Zigarre wegen der kaputten Windschutzscheibe.«

Anschütz fuhr mit dem beschädigten Wagen zum Tross, wo sich der Werkstatttrupp eingerichtet hatte, und von dort mit einem Meldekrad zum Regimentsstab. Als er am frühen Nachmittag mit Leutnant Hohbergs Wagen zurückkam, trug er am schwarz-weiß-roten Band das EK II. Die Einschusslöcher am Wagen waren mit weißer Farbe umpinselt. Darunter war das Datum »23. Juni 1941« vermerkt.

Vom Batteriechef hatte Hohberg erfahren, dass ein Geschütz der Kanonenbatterie und die Sturmpioniere den Bunker am Feldweg soeben zum zweiten Mal angriffen. Kurz darauf rief der Hauptmann wieder an. Es war der Befehl zum Stellungswechsel. Durch einen Kradmelder sollte die Batterie eingewiesen werden.

Die neue Feuerstellung befand sich in einer Wiesenmulde. Die Angriffsrichtung hatte sich nunmehr geändert. Die Rohre zeigten nach Osten. Dort erstreckte sich ein ausgedehnter Wald, in dem sich nach den letzten Aufklärungsergebnissen Teile der 76. proletarischen Division, einer Eliteformation der Roten Armee, zum Gegenangriff bereitstellen sollten. Knapp einen Kilometer vom Waldrand entfernt hatte sich ein Infanterie-Bataillon eingegraben.

Die feindliche Artillerie, allem Anschein nach erheblich verstärkt gegenüber den ersten beiden Kampftagen, schoss Feuerüberfälle auf den Nachschubweg. Auch in der Nähe der Batterie Kern schlug es mehrmals ein. Brummend flogen gezackte Splitter bis zu den Geschützen.

Plötzlich setzte voraus heftiges MG- und Schützenfeuer ein. Fast zugleich kam von der B-Stelle durch den Fernsprechdraht der Befehl: »Sperrfeuer schießen!«

Ein Höllenlärm hob an, wie ihn seit der Aisne Anfang Juni 1940 in Frankreich niemand in der Batterie mehr gehört hatte. Mit entblößtem Oberkörper arbeiteten die Kanoniere an den Geschützen, schoben die zentnerschweren Granaten in die Rohre, rissen leer geschossene Kartuschen heraus und luden die Geschütze erneut.

Als eine Stunde später das Feuer eingestellt wurde, war auch das Getöse des Infanteriegefechts verstummt. Auf dem Weg, der durch die Mulde führte, rasten Sankas mit dem Rotkreuzzeichen mit hoher Geschwindigkeit nach rückwärts zum Verbandsplatz.

Auf dem Soziussitz eines Meldekrads kam Wachtmeister Spohrer, der vorgeschobene Beobachter der Kanonenbatterie, in die Feuerstellung der Haubitzen. Seine linke Hand war dick verbunden. Sein Funkgerät hatte er durch einen Treffer verloren. Der Funker war schwer verwundet von einem der Sankas abtransportiert worden.

Spohrer berichtete, die Russen hätten bei dem missglückten Gegenangriff nahezu ein ganzes Schützenregiment verloren.

»Die kommen so rasch nicht wieder«, setzte der Wachtmeister hinzu, der im Winter zusammen mit Hohberg an einem Beobachter-Lehrgang teilgenommen hatte. »Gestern haben wir den Bunker bekämpft, der Ihnen so übel mitgespielt hat, Herr Leutnant. Wir haben in direktem Beschuss draufgehalten. Sie wissen ja, mit welcher Rasanz unsere Zehn-Zentimeter-Granaten hineinhauen. Trotzdem haben sich die Russen sechs Stunden lang, bis zehn Uhr abends, in dem Bunker gehalten. Mit Flammenwerfern, Handgranaten und Nebelkerzen haben die Pioniere sie endlich so weit gebracht, dass sie aufgaben. Aber das Tollste kommt noch: Der Kommandant, ein Kommissar, hatte einen Schuss in der Brust. Mit dieser Verwundung marschierte er noch drei Kilometer zum Verhör. Als man ihn befragen wollte, brach er zusammen.«

Wachtmeister Spohrer fuhr ab. Dem Durchschuss durch seine Hand schien er nur geringe Bedeutung beizumessen.

In der Stellung erschien nun Hauptmann Kern. Er lobte die Kanoniere, die erheblich zu dem Abwehrerfolg beigetragen hätten, und nahm Hohberg beiseite.

»Wir treten jetzt in eine neue Phase ein. Der Gegner scheint im näheren Bereich nicht mehr viel parat zu haben, jedenfalls was unseren Angriffstreifen angeht, wenn es auch im Korps- oder Armeemaßstab etwas anders aussehen mag. Von morgen früh an ist die Batterie der Vorausabteilung der Division zugeteilt. Sie wissen, was das heißt, Hohberg.«

Unvermittelt wechselte er das Thema.

»Ich war gestern noch mal beim Tross. Habe dafür gesorgt, dass alles, was Leutnant Heise besaß, zusammengepackt und an seine Heimatadresse abgeschickt wurde. Stellen Sie sich vor, Hohberg: Unter Heises Sachen war eine komplette Winterausrüstung, pelzgefütterte Handschuhe, ein dicker Wollschal, ein schafwollener Pullover und eine handgestrickte Mütze. Das ist doch sonderbar, nicht wahr?«

Hohberg sah den Hauptmann an.

»An dem Nachmittag, bevor es losging, erwähnte Heise das Jahr 1812 mit den katastrophalen Folgen für Napoleon. Von einem raschen Sieg über die Russen war er anscheinend nicht überzeugt.«

»Sind Sie es denn, Hohberg?«, fragte Hauptmann Kern und fügte, ohne die Entgegnung des Leutnants abzuwarten, hinzu: »Heise hat zweifellos mit einem Winterfeldzug gerechnet. Das wäre freilich – na, wir haben ja erst das letzte Juni-Drittel, und bisher läuft wohl alles nach Plan.«

Alles, dachte Kern, wirklich alles? Aber er sprach es nicht aus. Weltkriegsteilnehmer galten bei der neuen Wehrmacht als Besserwisser und Schwarzseher. Und es war ja eigentlich auch nur ein tief sitzendes unheimliches Gefühl, das er nicht loswerden konnte.

Bevor der Batteriechef zu einer beim Abteilungsstab anberaumten Besprechung weiterfuhr, ging er mit Hohberg noch einige Einzelheiten durch, die im Zusammenhang mit der Zuteilung zur Vorausabteilung von Wichtigkeit waren.

Der Gedanke an Leutnant Heises Winterausrüstung ging Hohberg nicht aus dem Kopf. Wird der Gegner von unserer Führung überhaupt richtig eingeschätzt?, fragte er sich. Er rief beim Nachrichtenzug an, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Aber auch dort wusste man nichts. Der Wehrmachtsbericht enthielt nichts über den Vormarsch im Osten. Über die gesamte Ostfront war eine strenge Nachrichtensperre verhängt. Nicht vorstellbar, in welcher Sorge die Angehörigen zu Hause sein mochten. Auch die Feldpost war vorerst gesperrt. Alles schien darauf abgestellt, die Kriegsmaschinerie auf Hochtouren zu bringen.

Immer wieder dachte Hohberg an Heises Worte: »Man muss vertrauen und sich das selbstständige Denken abgewöhnen …«

Seine Aufgabe war es, die Durchführung der Feuerkommandos zu gewährleisten, die ihm vom B-Trupp zugeleitet oder von den Rechnern ermittelt wurden. Er musste die benötigte Munition anfordern und dafür einstehen, dass die Verpflegung für die Geschützstaffel herankam, dass Verwundete versorgt und Tote begraben wurden.

Er ging zu den Kanonieren. Sie sprachen von Zuhause. Vom Krieg sprachen sie nicht. Als der Leutnant in ihre Nähe kam, brachen die Gespräche ab.

Einer vom zweiten Geschütz sagte: »Muss denn das sein, Herr Leutnant? Was haben uns die Russen denn getan?«

»Wir können das nicht beurteilen«, gab Hohberg zurück. Aber er spürte selbst, dass es nicht überzeugend klang.

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:

24. Juni 1941. – Im Osten nehmen die Kämpfe des Heeres, der Luftwaffe und der Kriegsmarine einen so günstigen Verlauf, dass große Erfolge zu erwarten sind.

Als der Befehl zum Stellungswechsel kam, fuhr die Geschützstaffel einige Kilometer weit, zuletzt durch dichten Wald. In einer Schneise wurde sie durch einen Kradmelder gestoppt. In nicht allzu großer Entfernung hallten die Paukenschläge schwerer Geschütze. Es war nicht festzustellen, ob es eigene oder feindliche waren.

Die Munitionsstaffel schloss auf, einige Zeit später der Tross. Auch der Batteriechef fand sich mit dem B-Trupp ein, fuhr jedoch gleich wieder ab.

Es wurde Nacht, eine laue, sternhelle Juninacht. Glühwürmchen schwirrten in großer Zahl durchs Unterholz. Die Geschütze waren verstummt, nur sehr weit im Norden begann es plötzlich zu rumpeln.

Früh am Morgen, vor Sonnenaufgang, tauchte der Chef wieder auf.

»Es geht weiter!«, rief er Hohberg zu.

Auf einer schmalen, tief mit zermahlenem Staub bedeckten Straße wurde die Batterie Kern erneut angehalten. Seitlich der Straße, auf einem mit struppigem Gras bewachsenen Brachfeld, lagerte Infanterie. Die Landser hatten die Feldblusen aufgeknöpft und die Ärmel aufgekrempelt. Die Gesichter waren rot.

Hauptmann Kern stieg aus. Ein Feldwebel kam heran und meldete.

»Wo ist Ihr Kompaniechef?«, fragte Kern.

»Ich führe die Kompanie, Herr Hauptmann«, antwortete der Feldwebel.

Er berichtete, sie seien tags zuvor dabei gewesen, als der russische Gegenangriff abgewehrt worden war. Als der Feind sich zur Flucht wandte, waren sie ihm nachgestoßen und hatten den angrenzenden Wald durchgekämmt. Immer wieder hatten sie versprengte Rotarmisten aufgestöbert. Auf einer Lichtung waren sie in die Nähe eines Forsthauses gelangt, das in hellen Flammen stand. Die Vorderfront mit dem Geweih über der Tür wies einen Artillerietreffer auf. Der Dachstuhl brannte, auch aus den Fenstern schlugen Flammen. Der Kompaniechef, der erst Tage zuvor zum Hauptmann befördert worden war, ging als Erster auf das Haus zu. Ein Schuss ins Herz warf ihn nieder. Der Schuss, dem irres Schnellfeuer folgte, war aus dem brennenden Haus gekommen. Der Kompanieoffizier, ein Leutnant, übernahm die Führung. Er brachte selbst ein MG in Stellung. Nach einigen Feuerstößen brach die Schießerei aus dem brennenden Haus ab. Als der Leutnant aufstand, traf ihn ein Schuss in die Stirn.

»Nach einer Stunde schafften wir es mit Handgranaten«, schloss der Feldwebel. »An den Fenstern fanden wir halb verkohlte Gestalten. Sie hatten die Gewehre noch im Anschlag. Verbrannte Hautfetzen hingen an den geschwärzten Kolben.«

Hauptmann Kern gab dem Feldwebel die Hand.

»Machen Sie’s gut!«

Was sollte man sonst sagen? Die Infanterie trug die Hauptlast des Kampfes. Und hatte er es nicht von der ersten Stunde an vorausgesehen, dass der Gegner nicht immer und überall ausweichen würde? Vielleicht war es sogar ein groß angelegter Plan, nur gelegentlich Widerstand zu leisten und den Angreifer tiefer ins Land zu locken. Nach Russland. Denn noch befand man sich auf polnischem Gebiet …

Die Batterie rückte weiter. Am Nachmittag fuhren die Geschütze bei einem halb zerschossenen Dorf erneut in Stellung. Aber es kam kein Feuerkommando. Wieder hatte der Gegner, anstatt sich zu stellen, sich verflüchtigt wie Spreu im Wind.

Glühende Tage, Nächte, die kaum einen Hauch von Kühlung brachten, Staubwolken über Wegen, die von Rädern zermahlen waren, auf denen Soldatenstiefel und die Hufe abgehetzter Pferde ihre Abdrücke hinterlassen hatten, der Himmel von Bränden gerötet, die Gefechtsfelder vernebelt von Schwaden schmutzigbraunen Pulverqualms.

Irgendwo ratterten immer Maschinengewehre, deutsche oder russische, knatterte Schützenfeuer, bellten Abschüsse, zerbarsten Granaten, starben Soldaten oder wurden zu Krüppeln geschossen – hüben und drüben.

Der Gegner verhielt sich völlig unberechenbar. Einmal verteidigte er sich in brennenden Dörfern, feuerte noch, wenn glimmende Balken über ihm zusammenkrachten, dann wieder verschwand er über Nacht, gab dreißig, vierzig Kilometer Bodens kampflos preis, um sich unvermutet in einer Ortschaft, am Saum eines Waldes oder an einer Brücke erneut zu stellen und mit einer Todesverachtung zu kämpfen, als sei er entschlossen, keinen Schritt mehr zurückzuweichen. Doch plötzlich schien er sich anders zu besinnen, lud seine Toten auf, deren Gräber man niemals fand, und zog sich zurück.

Oft dachte Hohberg in dieser Zeit rastlosen Vormarsches und blutiger Gefechte an Leutnant Heises Lieblingsbuch, den »Kornett« von Rilke, den auch er im Wald von Wylocysta, bevor sie angetreten waren zum Sturm nach Osten, noch einmal gelesen hatte.

»… durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß …«

Nach 13 Vormarschtagen war die Curzon-Linie, die einstige polnisch-russische Grenze, überschritten. Die Wälder Wolhyniens blieben zurück. Nach Osten erstreckte sich in lang gezogenen Wellen wie ein in heftiger Dünung erstarrtes Meer das Land der schwarzen Erde, die Ukraine.

Die Vorausabteilung der Division stieß nach Proskurow vor, die erste russische Stadt, die bereits von der Panzergruppe Kleist eingenommen worden war, deren Marschweg man nun zum ersten Mal kreuzte. Die Panzergruppe kämpfte im Verband der Heeresgruppe Süd, deren Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall von Rundstedt war. Die eigene Armee dagegen besaß keine Panzer. Weiter, immer weiter! Die neue Marschrichtung wies nach Südosten, die Stadt Tultsdiin war das nächste größere Ziel.

Man vergaß, dass es einmal Betten zum Schlafen, regelmäßige Mahlzeiten, Bäder, saubere Kleidung und frische Wäsche gegeben hatte. Abends, wenn man sich am Rand eines Feldweges im Fahrzeug für die Nacht einrichtete, war man meist zu müde, den Staub aus der Uniform zu schütteln, den Staub, der aus der hitzedürren Steppe in Wolken aufstieg. Morgens, wenn es weiterging, war es oft zu dunkel, um ans Rasieren zu denken, oder es gab kein Wasser.

Zuweilen fuhren die Geschütze der Batterie Kern zwei-, dreimal am Tag oder noch öfter in Stellung, wenn es eine feindliche Sperre aufzubrechen oder eine durch die Luftaufklärung erkannte Truppenansammlung zu zerschlagen galt.

Der Stadt Tultsdiin schien die Führung besondere Wichtigkeit beizumessen. Vielleicht sah man in ihr den letzten Riegel vor dem ukrainischen Bug.

Die Vorausabteilung wurde angehalten, weil das Gros der Division sechzig Kilometer zurückhing. Die motorisierten Truppen hielten sich an die Rollbahnen, die aus dem »Naturasphalt« der festgefahrenen ukrainischen Erde bestanden, und überließen die weiten, unberührten Räume den nachfolgenden Infanterieregimentern, die häufig im Rücken der Vorausabteilung in schwere Kämpfe verwickelt wurden.

In einem Laubwald, der nicht nur Schatten, sondern vor allem auch Deckung bot, da neuerdings russische Bomber Bereitstellungen oder marschierende Kolonnen angriffen, lagerten außer der Geschützstaffel auch Panzerjäger und Pioniere. Ein Kradmelder brachte den Befehl: »Offiziersbesprechung beim Ia der Division!«

Mit dem Batteriechef fuhr Leutnant Hohberg im Kübelwagen zu dem kleinen Steppendorf, an dessen Rand der Divisionsstab seinen Gefechtsstand eingerichtet hatte. Vor einer mit Stroh gedeckten, erdgrauen Kate waren ein Klapptisch und ein Feldstuhl aus dem Befehls-KOM aufgestellt, dem großen Omnibus, der mit Strohbündeln getarnt war wie alle übrigen Fahrzeuge des Stabes.

Staub hing in der sonnendurchglühten, flirrenden Luft und bedeckte alles mit einer dicken Schicht: das dürre Gras, die Landkarte auf dem Klapptisch, das Strohdach und die dürftige Akazie, die neben dem Ziehbrunnen aufragte. In Wolken wehte der Staub von der Rollbahn herüber, über die Munitions- und Nachschubkolonnen fuhren.

Major Schöller, der Ia der Division, beendete vor der Kate ein Ferngespräch, drehte die Kurbel und legte den Handapparat auf das Feldtelefon zurück, das wie alles mit dem allgegenwärtigen Staub überpudert war.

Höllisch war die hochsommerliche Hitze, eine Backofenglut, als wäre man irgendwo in Afrika. Aber Regen durfte man sich nicht wünschen. Regen verwandelte die Rollbahnen im Nu in glitschige Schmierseife, wie man es gelegentlich nach kurzen Gewitterschauern erlebt hatte.

Major Schöller knöpfte die Feldbluse zu. An seinen Reithosen leuchteten karmesinrot die breiten Streifen des Generalstäblers.

Punkt sechs Uhr. Bis auf Rittmeister Lehn, den Kommandeur der Vorausabteilung, war alles anwesend: die Artillerie, die Panzerjäger, die Pioniere und der Führer der beiden Sturmgeschütze, die erst tags zuvor zur Vorausabteilung gestoßen waren.

Mit einer ärgerlichen Handbewegung streifte der Major den Staub von der Karte und beugte sich über das Blatt. Im Osten schloss es den ukrainischen Bug ein, der südlich von Nikolajew ins Schwarze Meer mündete.

Mit einem Ruck richtete der Major sich auf und wandte sich nach Osten, in die Vormarschrichtung. Jenseits des armseligen kleinen Dorfes, in dem man nur einige alte Frauen angetroffen hatte, begann ein Meer goldgelber Sonnenblumen auf hohen grünen Stängeln. Drüben, auf der Rollbahn, zog eine Batterie schwerer pferdebespannter Artillerie vorbei. Unter Zurufen und Peitschenknallen legten die Pferde sich hart in die Stränge, da die Rollbahn hier merklich anstieg.

Ein Motor heulte auf. Ein staubbedeckter Kübelwagen bog von der Rollbahn ab und kam in schneller Fahrt heran.

Noch bevor die Bremsen das Fahrzeug zum Stehen gebracht hatten, sprang ein schlanker Offizier mit sonnengebräuntem, hagerem Gesicht ab und rückte mit einer für ihn charakteristischen Bewegung die eingebeulte Feldmütze in die Stirn: Rittmeister Lehn.

Mit zwei Schritten war er am Kartentisch und hob grüßend die Rechte ans Mützenschild. Seine Augen waren blassblau, die buschigen Brauen fast weiß gebleicht von der Sonne.

Der Major reichte dem Rittmeister die Hand. Lehns Linke war mit einem Lederhandschuh bekleidet und hing steif herab. Es war seine »zweite Hand«, wie er selbst spöttisch meinte. Seine eigene war ihm im Polenfeldzug abgeschossen worden.

Die Aufklärungsabteilung der Division, der Lehn unterstehende Kern der Vorausabteilung, hatte schon vor dem Frankreichfeldzug die Pferde gegen Fahrräder und Kräder vertauscht. Nur die orangegelbe Waffenfarbe der Kavallerie hatten die »Aufklärer« beibehalten.

»Nett, dass Sie nahezu pünktlich gekommen sind, Herr Rittmeister«, sagte der Ia der Division mit ironischem Unterton. Denn Lehn war bekannt dafür, dass er von strenger Disziplin nicht allzu viel hielt.

»Zur Sache, meine Herren«, fuhr Major Schöller fort. »Als Erstes: Zur bisherigen Zusammensetzung der Vorausabteilung kommt versuchsweise jetzt noch eine Nebelwerfer-Batterie.«

»Nebelwerfer? Nie gehört! Was soll das sein, Herr Major?«, fragte Lehn, während er seine künstliche linke Hand auf den Kartentisch stützte.

»Nebelwerfer«, erklärte Schöller, »sind neue Waffen, die jetzt erstmals erprobt werden. Die Geschosse sind mit Brisanzladung oder mit Flammöl gefüllt und weisen einen Treibsatz auf, ähnlich wie große Feuerwerksraketen. Zufrieden, Herr Rittmeister?«

»Jawohl, Herr Major«, antwortete Lehn gelassen. »Und der neue Kampfauftrag?«

»Verfolgung des Gegners bis zum Bug und nach Möglichkeit Bildung eines Brückenkopfes. Die Vorausabteilung tritt morgen früh Punkt fünf Uhr an. Verbindung mit uns durch Funk. Sie werden weitgehend auf sich gestellt sein, insbesondere dann, wenn es gelingen sollte, zu überholender Verfolgung überzugehen. In diesem Fall müssen Sie das erreichte Ziel so lange halten, bis die Infanterie und das Gros der schweren Waffen nachkommen. Halten Sie sich vor Augen: Die Infanteriespitze folgt gegenwärtig mit einem Abstand von drei Tagesmärschen. Rechnen Sie also nicht mit rascher Hilfe, falls Sie irgendwo hineingeraten sollten. Ich denke übrigens, Sie werden zugeben, dass unsere Vorausabteilung eine Streitmacht darstellt, mit der sich einiges ausrichten lässt.«

»Weiß man, was wir vor uns haben?«, fragte Lehn. »Man weiß es. Es sind die 6. und die 12. russische Armee mit sieben Korpsstäben, 15 Schützen- und fünf Panzerdivisionen. Allerdings hat das alles nach den bisherigen Verlusten nicht mehr volle Kriegsstärke.«

»Trotzdem gesegnete Mahlzeit«, bemerkte Lehn grimmig, »vorausgesetzt, dass wir uns an diesem Brocken nicht die Zähne ausbeißen.«

»Wir wollen’s nicht hoffen«, gab der Ia trocken zurück. »Und jetzt, meine Herren«, setzte er hinzu, »wünscht der Herr General Sie noch zu sehen.«

Er führte die versammelten Offiziere zu einem hinter Büschen aufgebauten geräumigen Stabszelt, vor dem zwei Posten mit Stahlhelm aufgezogen waren. Man formierte sich nach dem Dienstgrad. Rittmeister Lehn und Hauptmann Kern, Oberleutnant Stoll, der Führer der Panzerjäger, und Oberleutnant Fröhlich von den Pionieren, schließlich deren beide Kompanieoffiziere und zuletzt Leutnant Hohberg und Leutnant von Seeben, der Führer der Sturmgeschütze.

Der Divisionskommandeur, General Mack, war ein hoch in den Fünfzigern stehender Offizier mit gedrungener Figur, breitem, gerötetem Gesicht und schütterem grauem Haar. Er reichte den Eintretenden nacheinander die Hand, trat zurück und sagte: »Sie wissen, was von Ihnen und Ihren Männern abhängt. Sie müssen dem Gegner auf den Fersen bleiben und ihn daran hindern, eine neue Front aufzubauen. Rechnen Sie damit, dass seine Nachhuten verbissen kämpfen werden, um uns aufzuhalten. Achten Sie auf nichts, was Sie nicht unmittelbar beeinträchtigt. Machen Sie’s gut, meine Herren! Die Vorausabteilung ist in dieser Stunde die Trumpfkarte der Division. Vergessen Sie nicht, wenn unsere Infanterie noch einmal gegen eine Stalin-Linie anrennen muss, werden die Fernziele der 17. Armee, die vor Einbruch des Winters erreicht sein sollen, ins Nebulöse entschwinden. Halten Sie sich das ständig vor Augen! Wir verstehen uns, nicht wahr?«

»Jawohl, Herr General!«

Die Offiziere verließen das Zelt. An Hauptmann Kerns Seite ging Hohberg zum Kübelwagen.

»Otto«, sagte der Batteriechef zu seinem hinter dem Lenkrad dösenden Fahrer, »wach auf! Wir starten.«

»Ich dachte, die laden uns zum Abendessen ein, Herr Hauptmann«, entgegnete Otto Faltermann, während er ausstieg und die Wagentür öffnete.

Hauptmann Kern schüttelte mit gespielter Verzweiflung den Kopf. »Wie schaffe ich es nur, Ihnen endlich Respekt vor höheren Vorgesetzten beizubringen?«

Der Obergefreite grinste.

»Das schaffen Sie nie.«

Als sie, schon im Dunkeln, bei der Batterie eintrafen, meldete sich beim Chef der knapp zwanzigjährige Leutnant Ried. Er war der bereits angekündigte Ersatz für den gefallenen Leutnant Heise.

Hohberg lud den Neuen ein, in seinem Zelt, das der Gefreite Anschütz aufgeschlagen hatte, die Nacht zu verbringen. Ried kam aus der Heimat. Er schien felsenfest davon überzeugt zu sein, dass die Russen noch vor dem Ende des Sommers in die Knie gezwungen sein würden.

Als Hohberg Ried um vier Uhr morgens weckte, fuhr dieser erschrocken hoch und griff zur Maschinenpistole. Also hielt auch er böse Überraschungen offenbar für denkbar. Umrisslos und grau weitete sich das Land im ersten fahlen Schein der Morgendämmerung. Zögernd verblassten die Sterne am Himmel.

Hohberg wurde zum Batteriechef gerufen und erhielt den Befehl, sich als vorgeschobener Beobachter bei Rittmeister Lehn zu melden. Als Funker war ihm der Gefreite Kranz zugeteilt – ebenjener Kranz, der im Bunkergelände am ersten Kampftag Zeuge von Leutnant Heises Tod geworden war. Die Geschützstaffel würde der Chef selbst führen. Leutnant Ried, der Neue, sollte die restlichen Teile der Batterie übernehmen mit der besonderen Aufgabe, fortan laufend für raschen Munitionsnachschub zu sorgen.

Hohberg traf den Funker mit dem Tornistergerät schon beim Wagen. Anschütz, der Fahrer mit dem nagelneuen EK-Band im Knopfloch, meinte: »Was ist denn das für ein Krieg, Herr Leutnant? Nirgends kracht es. Haben die Russen schon Schluss gemacht?«

»Können Sie’s nicht abwarten?«, gab Hohberg zurück. »Mir scheint, Sie haben unser Abenteuer bei dem Bunker schon vergessen.«

Anschütz schüttelte den Kopf. »Daran denke ich mein Leben lang.«

Ich auch, dachte Hohberg. Er war sicher, dass die Russen ihnen noch öfter ähnliche Überraschungen bereiten würden.

Sie fuhren zum Gefechtsstand der Aufklärungsabteilung. Rittmeister Lehn stand vor seinem Zelt, das soeben abgebaut wurde. Hohberg meldete sich, und Lehn reichte ihm die Hand.

»Ein beruhigendes Gefühl, den langen Arm der Artillerie bei sich zu haben.«

Ein kleiner, drahtiger Leutnant trat heran, die Hand an der schirmlosen, ausgeblichenen Feldmütze.

»Aufklärungsabteilung marschbereit!«, schnarrte er mit sonderbar krähender Stimme.