11,99 €

Mehr erfahren.

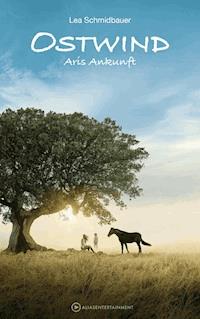

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Ostwind-Reihe - Die Bücher und Hörbücher zur Filmreihe

- Sprache: Deutsch

Die 13-jährige Tara kann angeblich mit Pferden nichts anfangen. Ihr großer Bruder Pedro, der nach dem Tod ihrer Eltern die Pferdezucht auf der Hacienda Monte Sabio weiterführt, möchte sie auf ein Internat fern der Ranch schicken.

Alles ändert sich, als die vielversprechende Zuchtstute Calima ankommt. Die große Hoffnung für die Hacienda erweist sich jedoch als Reinfall – wild und störrisch lässt die Stute niemanden in ihre Nähe. Tara kann Pedro gerade noch davon abhalten, Calima an einen skrupellosen Pferdehändler zu verkaufen und bittet die geheimnisvolle „Chinesin“, eine Pferdeflüsterin, um Hilfe. Diese erkennt an Tara eine besondere Gabe. Aber nicht nur Tara hat ein Geheimnis …

Dieses Abenteuer geht zurück in die Vergangenheit und erzählt die Vorgeschichte der OSTWIND-Reihe - mit Ostwind als Fohlen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lea Schmidbauer

OSTWIND

Wie es begann

Basierend auf Figuren und Fabel von Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© und TM 2021Alias Entertainment GmbH © Ostwind Filme SamFilm GmbH Alle Rechte vorbehalten. OSTWIND-Ebooks erscheinen im Vertrieb der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung: tatendrang eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-27112-1V001

Follow us on Insta / FB #OstwindFilm

Prolog

Saúl Riviera hatte schlechte Laune, und was ihm gerade noch gefehlt hatte, war jemand mit guter Laune. Und dann auch noch ausgerechnet Hanns de Burgh, dieser arrogante, eitle, selbstgefällige …

»Hanns, alter Freund! Du bist das erste Licht, das man an diesem grauen Tag erblickt!«

Saúls Lächeln war so breit, dass man die Goldzähne aus seinen Mundwinkeln blitzen sah. Der hochgewachsene Mann steuerte zielstrebig durch die Besucher auf ihn zu, die sich auf dem weitläufigen Gelände des Gestüts tummelten. Auch er lächelte, was bei seinem ebenmäßigen Gesicht allerdings deutlich attraktiver wirkte. Wie immer trug Hanns de Burgh makellose cremefarbene Reithosen, die in makellosen braunen Lederreitstiefeln steckten und ein maßgeschneidertes Turniersakko. Und das, obwohl hier heute ausnahmsweise kein Turnier stattfand, auf dem er einmal mehr beweisen konnte, was für ein schneidiger Hecht er war. Saúl verabscheute den Mann schon alleine dafür, dass er so gut aussah. Doch natürlich ließ er sich das nicht anmerken, denn in seinem Business gab es nichts Wichtigeres als Kontakte – und einen so erfolgreichen Springreiter wie Hanns de Burgh zu kennen, war für einen Pferdehändler buchstäblich Gold wert.

»Saúl, altes Schlitzohr! Hast du etwa noch kein Geschäft gemacht? Sag bloß, du bist umsonst hier!«

Saúl schüttelte missmutig den Kopf.

»Was soll man sagen? Man ist anspruchsvoll. Man nimmt nur das Beste. Und diese traurige Ansammlung lahmer Mähren und buckliger Ackergäule hier«, er machte eine verächtliche Geste, als sei die ganze Veranstaltung kaum seiner Aufmerksamkeit wert – obwohl auf den mit schmuckem weißem Holzgatter eingefassten Reitplätzen des noblen Anwesens gerade die größte Pferdeauktion des Landes im Gange war.

»Wenn das hier das Beste ist, das die deutsche Sportpferdezucht zu bieten hat, dann hat man Mitleid mit euch. Zu Hause in Spanien nennt man so etwas Viehmarkt. Und den gibt’s einmal die Woche in jedem katalanischen Bergdorf. Den weiten Weg hätte man sich sparen können!«

Hanns trat neben ihn und kommentierte die unhöfliche Tirade des Pferdehändlers mit einem leisen Schmunzeln. »Dr. Fink wird sich sicher freuen, das zu hören. Immerhin kostet ihn der kleine Viehmarkt hier ein paar Millionen.«

Saúl Riviera schnaufte verächtlich. »Ah! El Doctor! Geld hat er, aber von Pferden nur ungefähr so viel Ahnung wie man selbst von Schweinezucht.«

Hanns lächelte immer noch. »Da hast du möglicherweise recht. Aber Ahnung haben muss er auch nicht, dafür hat er ja mich.«

Etwas in der selbstgefälligen Stimme des Springreiters ließ Saúl aufhorchen. Sein Instinkt erwachte wie ein Haifisch, der kilometerweit entfernt Blut im Wasser roch.

»Ach ja? Und wozu hat er dich?« Seine Frage hatte einen leicht gelangweilten Unterton. Hanns zögerte mit der Antwort, aber Saúl wusste, dass seine Eitelkeit schnell siegen würde. Ziemlich genau nach fünf Sekunden.

»Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«

»Bingo«, dachte Saúl und sagte laut: »Natürlich, alter Freund.« Einem Pferdehändler zu vertrauen, war so ziemlich das Dümmste, und Hanns de Burgh war zwar ein ehrgeiziger und begnadeter Springreiter, aber offenbar nicht die hellste Kerze auf der Torte.

»Ich habe eine junge Stute gefunden und Fink hat sie gerade für unser gemeinsames Zuchtprojekt gekauft«, begann er nun in einem geheimnisvollen Flüsterton, der ebenso lächerlich wie unnötig war, denn es war weit und breit niemand da, der ihnen zuhörte.

Saúl Riviera verdrehte innerlich die Augen, doch er spielte mit.

»Abstammung?«, fragte er fachmännisch und Hanns leuchtendes Gesicht verriet ihm, dass er damit genau die richtige Frage gestellt hatte. Seine Stimme senkte sich zu einem dramatischen Flüstern, als er antwortete: »Ihre Eltern sind unspektakulär, aber nur so viel: Sie ist die Enkelin einer Legende! Ich kann leider keine Namen nennen.«

Saúls Haifisch drehte müde ab. »Warum flüsterst du dann?«

Hanns sah sich noch einmal um und trat ein Stück näher.

»Na gut, sie ist … Hallas Enkelin!« Er sah Saúl an und weil dieser nicht sofort reagierte, fügte er hinzu: »Ihr Vater war Hallas Sohn!« Als sei »Enkelin« ein zu kompliziertes verwandtschaftliches Verhältnis für einen Pferdehändler.

»Tatsächlich?«, sagte Saúl freundlich. Äußerlich sah man kein Anzeichen von Interesse, doch vor seinem inneren Auge erschien schon die Summe, die so ein Pferd bringen könnte. Sie war stattlich, aber er hatte auch schon wertvollere Pferde verkauft. »Und ist sie vielversprechend?« Wie ein guter Pokerspieler beobachtet er Hanns’ Gesichtsausdruck und registrierte tatsächlich ein leichtes Zögern.

»Also … sie ist noch roh, nicht eingeritten und ja, ein bisschen, sagen wir, ungezogen«, fuhr er fort, »aber wir erwarten Großes von ihr.«

Saúl hatte das Interesse schon fast verloren, aber aus dem Augenwinkel sah er, dass Hanns sich bei diesem Wort vielsagend über den Bauch strich und seine Frage kam fast automatisch.

»Dann ist sie ist tragend?«

Hanns nickte und musste sich Mühe geben, dabei nicht vor Stolz zu platzen. »Ja! Und du wirst nicht glauben von wem!«

»Von wem?«

»Rate!«

»Thor, dem Donnergott?«, riet Saúl trocken, dem die aufgeblasene Geheimniskrämerei langsam, aber sicher auf die Nerven ging. Doch Hanns sah ihn nur verwirrt an.

»Ist das ein Hengst, denn man kennen sollte?«

Der Pferdehändler winkte ab.

»Tut mir leid Hanns, es war ein langer und unerfreulicher Tag. Sei nicht böse, wenn ich deine Halla-Verehrung nicht ganz so teilen kann. Sie war sicher ein passables Pferd, aber Spanier haben vielleicht andere … Maßstäbe.«

Er klopfte Hanns wohlwollend auf die Schulter und sah im Davongehen gerade noch, wie ein selbstzufriedenes Lächeln auf dessen Gesicht erblühte.

»Und wo läge dieser Maßstab? Sagen wir bei … El Huracán?«

Saúl stoppte. Drehte sich um. Das Blut war im Wasser und der Haifisch wieder auf der Spur. Halla mochte ein Star gewesen sein, aber sie war lange tot. El Huracán dagegen … das war eine lebende Legende! Der langbeinige, lackschwarze Andalusier mit der unverwechselbaren Silbermähne war aktuell einer, nein, der berühmteste Zuchthengst Europas. Ein Fohlen aus dieser Verbindung konnte man tatsächlich mit Gold aufwiegen.

»Deine Halla-Enkelin bekommt ein Fohlen von El Huracán, dem Großen Orkan?«, wiederholte er langsam, um ganz sicher zu gehen. Hanns nickte und strahlte wie ein Weihnachtsbaum.

»Ganz genau. Und eines nicht zu fernen Tages werde ich auf seinem Rücken Weltmeister werden!« Wieder lächelte er Saúl an, der ihn sprachlos anstarrte. Die Summe vor seinem inneren Auge hatte gerade noch ein paar Nullen mehr bekommen.

»Aber du wolltest gerade gehen, und Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten.« Hanns nickte dem Pferdehändler zu und tat wenig überzeugend so, als wolle er auch seines Weges gehen. Doch Saúls Haifisch hatte längst angebissen und selbst ein arroganter Einfaltspinsel wie Hanns de Burgh konnte das sehen.

»Warte!«, krächzte Saúl heiser.

Hanns blieb stehen und drehte sich langsam um.

»Ist sie hier? Könnte man sie sich einmal ansehen?«

»Ich dachte schon, du fragst nie.« Großmütig streckte er den Arm aus, um Saúl Riviera den Weg zu weisen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, dass er gerade den Fehler seines Lebens begangen hatte.

Keine zwei Minuten später bogen die beiden ungleichen Männer in die breite Mittelgasse der Pferdeboxen: Saúl Riviera, klein und drahtig, in abgewetzter Jeans und einem alten Cowboyhut aus Stroh, der so etwas wie sein Markenzeichen war – und Hanns de Burgh, groß und blond und mit dem Gang eines Thronfolgers auf dem Weg zur Krönung. Links und rechts der Stallgasse lagen gut zwanzig Boxen, deren Gitterstäbe in einer fortlaufenden, elegant geschwungenen Wellenform angeordnet waren. Und auch die Geräuschkulisse war beeindruckend. Es wieherte und brummte und quietschte, immer wieder erzitterte die ganze Gitterwelle klirrend, wenn ein Pferd sich umdrehte und dabei gegen die Seitenwand seiner Box stieß.

Doch je weiter die beiden Männer kamen, umso deutlicher beschlich Saúl das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Die Boxen, die sie passierten, standen alle leer. Was auch nicht weiter verwunderlich war, denn die meisten der Pferde waren ja gerade dabei, irgendwo auf dem großen Gelände begutachtet und höchstbietend verkauft zu werden. Woher also kam der Krach? Suchend blickte Saúl sich um. Vielleicht gab es einen Lüftungsschacht, der die Geräusche aus einem benachbarten Stallgebäude hierher übertrug? Doch schon im nächsten Moment wurde ihm klar, dass das Konzert der Verzweiflung, das sie da hörten, nicht von vielen Pferden stammte – sondern von einem einzigen. Es befand sich in der vorletzten Box auf der rechten Seite und es klang, als kämpfe es um nichts Geringeres als sein Leben.

»Ein bisschen ungezogen ist sie, sagst du?«, bemerkte Saúl trocken und Hanns’ Miene verdüsterte sich. Er beschleunigte seinen Schritt und eilte auf die beiden Männer zu, die vor der Box standen und sich heftig stritten.

»Was ist hier los?«, fragte er gebieterisch und wich im nächsten Moment erschrocken zurück, als der kleinere der beiden Männer herumfuhr wie eine Kobra, der man auf den Schwanz getreten war. Dr. Johannes Fink war knallrot im Gesicht.

»Was hier los ist, will er wissen, der aufgeblasene Wichtigtuer! Ich sag dir, was NICHT los ist: Deine durchgeknallte Eselin da drin, für die ich ein halbes Vermögen gelatzt habe, die ist leer! Zumindest behauptet der Kurpfuscher das!«

Bei diesem Wort stieß er dem anderen Mann, der im Gegensatz zu Finks Tomaten-Teint bleich wie ein Leintuch war, einen dicken goldberingten Wurstfinger in die Brust.

Während Hanns in Schockstarre gefror – hatte man ihn gerade einen Wichtigtuer genannt? –, brauchte Saúl, der einige Schritte hinter ihm stehen geblieben war, nur wenige Sekunden, um die Situation zu erfassen. Er sah in die Box, in der sie die magere silbergraue Stute mit vier Stricken fixiert hatten und gegen die sie sich nun aus Leibeskräften wehrte. Sah zu dem Tierarzt, der sich hilflos an ein unförmiges Gerät mit Schwarz-Weiß-Monitor klammerte, das aussah wie ein Computer der Generation Steinzeit.

Saúl hatte es in seiner Laufbahn unzählige Male gesehen: ein Ultraschallgerät, mit dem man die Trächtigkeit einer Stute feststellen oder auch – wie in diesem Fall offenbar – ausschließen konnte.

»Was heißt hier ›leer‹?«, fragte Hanns, der endlich die Sprache wiedergefunden hatte. Der Tierarzt, froh, einen weniger cholerischen Gesprächspartner gefunden zu haben, räusperte sich zittrig und trat einen Schritt zurück, um nicht mehr in Finks Reichweite zu sein.

»Ich konnte leider keinen Fetus in utero darstellen und also keine bestehende Gravidität diagnostizieren.«

»Quatsch kein Blech, Mann!«, explodierte Fink in seine Erklärung hinein. »Was der Quacksalber sagen will ist: Das Biest ist nicht schwanger! Da ist kein Fohlen vom spanischen Superhengst im Bauch!«

Der Tierarzt nickte eingeschüchtert und fügte noch hinzu: »Ich muss aber auch sagen, dass sich das Tier der Untersuchung wiederholt und vehement zu entziehen versucht hat.«

»Arrrgh!« Fink schlug sich mit der flachen Hand so hart auf die Stirn, dass es laut klatschte. Der Tierarzt zuckte zusammen und verstummte.

»Entzogen ist gut! Ich war kurz davor, ihr mit der Schaufel eins überzubraten, so hat die sich aufgeführt. Wollte mich beißen! Ein bissiges Pferd, hat man so was schon mal erlebt? Ich nicht! Und mit so was will der hochwohlgeborene Herr de Burgh den nächsten Weltmeister züchten? Ich hätte es wissen müssen! Arrrgh!« Wieder klatschte seine dicke Hand auf die mittlerweile rote Stirn.

»Ich verstehe nicht«, sagte Hanns langsam und Saúl dachte einmal mehr, dass er wohl wirklich nicht sehr schnell im Kopf war.

»Ich bin sicher, dass sie schwanger ist! Ich war selbst dabei, als sie und El Huracán sich begegnet sind und es war ganz … harmonisch.«

»Ah, ein Kind der Liebe also, ja?« Finks Stimme war nun gefährlich ruhig. »Wie romantisch. Wie herzerwärmend!«

»Ja, absolut«, erwiderte Hanns mit fester Stimme. Und dann wandte er sich an den Tierarzt. »Schauen Sie nochmal nach!«

Der blasse Mann wurde noch blasser und war jetzt eine gute Schattierung weißer als sein Kittel.

»Ich denke wirklich nicht, dass ich mich irre.« Er schluckte fahrig, dann straffte er plötzlich die Schultern und sah Fink trotz seines heftig zitternden Kinns fest an.

»Und außerdem bin ich auch nicht bereit, mich hier noch weiter beleidigen zu lassen. Ich bin Arzt. Ich habe im Gegensatz zu anderen Anwesenden einen echten Doktortitel, den ich nicht bei einer Briefkasten-Universität in der Karibik gekauft habe, und wenn ich als Mann der Wissenschaft sage, dass dieses Pferd hier kein Fohlen trägt, dann haben das alle zu akzeptieren!«

Und damit klemmte er sich sein Ultraschallgerät unter den Arm und schritt erhobenen Hauptes an Fink und Hanns de Burgh vorbei – zumindest so lange, bis er über das Stromkabel stolperte und der Länge nach hinschlug. Saúl half ihm auf und sah ihm dann amüsiert nach, als er fluchtartig aus dem Stallgebäude rannte.

»Und nun zu uns«, unterbrach Finks knurrende Stimme seine Betrachtung und er wandte sich wieder den beiden Männern zu, die sich nun wie bei einem Duell in der Stallgasse gegenüberstanden.

»Ich habe viel zu lange auf dich gehört, du Windei. Was ich will, sind Erfolge. Siege! Was ich nicht will, sind leere Versprechungen. Such dir einen neuen Goldesel, der deine Hirngespinste finanziert. Wir beide sind fertig!«

»So kannst du nicht mit mir reden!« Hanns’ sonst so souveräne Stimme klang ungewohnt hoch.

»Wie du siehst«, gab Fink ungerührt zurück, »kann ich das. Und ich kann noch mehr. Riviera?«

Saúl sah überrascht auf. »Ja?«

»Wie machst du das eigentlich?«

»Wie meinen Sie, Doctor?«

Fink trat auf Saúl zu und grinste plötzlich über sein ganzes krebsrotes Vollmondgesicht. Er legte einen Arm um seine Schulter und schüttelte ihn. »Schau dir diesen Typen gut an, de Burgh. Im Gegensatz zu dir versteht der nämlich was von seinem Geschäft. Der hat einen untrüglichen Riecher!«

»Wofür?« Hanns begriff nicht, und Saúl, der es tat, schwieg.

»Dafür, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit!«

Fink sah Saúl vielsagend an.

»Wieso?«, fragte Hanns, der offenbar immer noch nicht verstanden hatte, was hier gleich geschehen würde. Fast tat er Saúl ein bisschen leid. Aber nur fast.

»Weil er gleich einen guten Deal machen wird. Einen fast schon unverschämt guten Deal«, sagte Fink, ohne den Blick von Saúl abzuwenden. Der Pferdehändler hob beide Hände in einer bescheidenen Was-soll-ich-machen-Geste.

Und endlich fiel der Groschen. Hanns schnappte erschrocken nach Luft.

»Nein. Das kannst du … das könnt ihr nicht machen! Bitte!« Hilfesuchend sah er erst zu Fink, dann zu Saúl, dann wieder zu Fink. »Bitte! Johannes! Du kannst sie doch jetzt nicht verkaufen, nur weil du wütend bist! Sie ist immer noch Hallas Enkelin! Ihre Gene sind unbezahlbar!«

In der Box neben ihnen verstummte der verzweifelte Kampf des silbergrauen Pferds gegen seine Fesseln. Fast so als verstünde es, dass da draußen gerade sein Schicksal besiegelt wurde.

»Wie viel?«, fragte Saúl und lächelte so breit, dass die Goldzähne in seinen Mundwinkeln blitzten. Er hatte wieder gute Laune. Er war also doch nicht umsonst gekommen.

1. Kapitel

Der verzweifelte Schrei hatte sie geweckt und es dauerte fast drei Herzschläge, bis sie verstand, dass ihre Augen sich an diese Dunkelheit nicht gewöhnen würden. Was sie hier umgab, war kein Schatten, aus dem sich langsam vertraute Umrisse lösen würden. Das war eine menschengemachte Finsternis. Jetzt, da ihr der wichtigste Sinn genommen war, schienen sich alle anderen im Gegenzug zu schärfen. Sie drehte sich nach links und spürte die Kühle einer nahen Wand auf ihrem Gesicht. Über ihrem Kopf. Hinter sich. Sie roch Holz und rostiges Metall und den fauligen Geruch von Angst, der über lange Zeit in die Wände ihres Gefängnisses gesickert war. Sie drehte sich wieder nach rechts, wollte sich nach rechts drehen, aber auf einmal war da kein Platz mehr. Die Wand war näher gekommen! Panisch versuchte sie, den Kopf zu heben, doch auch das war nicht mehr möglich. Etwas in ihrem Nacken zog ihn nach unten. Eine Erschütterung ließ den Boden unter ihren Füßen erzittern und für einen Moment verlor sie den Halt und schlug hart gegen die Eisenstange in ihrem Rücken. Das heisere Keuchen eines alten Dieselmotors war zu hören und dann setzte sich der Transporter schwankend in Bewegung. Aber da waren Stimmen! Sie klangen vertraut, hell, sie kamen näher. Sie musste um Hilfe rufen! Sie öffnete den Mund … und im selben Moment ertönte wieder der Schrei, der sie zuvor geweckt hatte. Erschrocken hielt sie inne und es dauerte drei Herzschläge, bis sie begriff, dass sie es war, die geschrien hatte.

»HILFE! ICHBINHIERDRIN! BITTE! LASSTMICH …«

»… RAUS«, brüllte Tara und fuhr von ihrem Platz hoch. »Raus«, wiederholte sie schnaufend, immer noch mit wild klopfendem Herzen, aber nicht mehr ganz so laut. Und blinzelte dann verwirrt, als sie zweiundzwanzig Augenpaare genervt ansahen. Genauer gesagt, sahen zwanzig Augenpaare sie genervt an, denn die gehörten ihren Mitschülern und die waren seltsames Benehmen von ihr mittlerweile gewohnt. Das zweiundzwanzigste Augenpaar allerdings kannte Tara nicht, denn das gehörte einem schmächtigen blonden Jungen, der vorn neben dem Lehrer stand und ziemlich erschrocken aussah. Sie blinzelte noch einmal, dann setzte sie sich wieder auf ihren Platz in der letzten Reihe am Fenster.

»Bist du sicher, Tara, dass das eine angemessene Art ist, einen neuen Mitschüler zu begrüßen? Das war nicht sehr nett, oder, Oskar?«, fragte Señor Kiesepeter nun in einem Ton, der ziemlich klar machte, was er hören wollte. Doch der blonde Junge zuckte nur mit den Schultern und schickte ein unsicheres Lächeln in Taras Richtung.

»Tschuldigung«, murmelte sie und stützte nun vorsorglich das Kinn in die Hand, um nicht noch einmal einzuschlafen. Was sie leider nicht sah, waren die roten Flecken, die ihrem Lehrer langsam aus dem Hemdkragen den Hals hinaufkrochen und die ein untrügliches Zeichen dafür waren, dass er es mit so einer lahmen Entschuldigung für ihre Unverschämtheit nicht bewenden lassen wollte.

»Ach weißt du, ist eigentlich kein Problem, wenn du hier im Unterricht schläfst. Ist schließlich der letzte Tag vor den Ferien. Und im Gegensatz zu Oskar, der gerade aus dem fernen Berlin hierhergezogen ist und nach dem Sommer zu uns ins die Klasse kommen wird, wirst du uns ja leider verlassen. Vielleicht träumt es sich ja im Internat noch schöner!« Señor Kiesepeters Stimme klang unaufgeregt und freundlich, doch jeder Schüler seiner Klasse wusste, dass er weder das eine noch das andere war.

Tara blinzelte ein drittes Mal. Vielleicht funktionierten ihre Ohren nach dem Albtraum noch nicht wieder richtig.

»Wie – Internat?«

Kiesepeter konnte sich das fröhliche Grinsen nicht ganz verkneifen, obwohl es seine schlecht gespielte Überraschung noch weniger überzeugend machte.

»Oh! Oh! Entschuldigung!« Er schlug eine Hand vor den Mund.

»Jetzt hab ich wohl ganz unabsichtlich was ausgeplaudert. Ich dachte, du wüsstest, dass dein Bruder dich fürs nächste Schuljahr abgemeldet hat?«

Zwanzig Augenpaare drehten sich nun zu Tara, als würden sie ein spannendes Tennismatch verfolgen. Normalerweise war Tara alles andere als auf den Mund gefallen, und Señor Kiesepeter überlegte es sich sonst gut, wenn er sich mit ihr anlegte. Oft genug hatte sie ihn mit einer trockenen Bemerkung vor der ganzen Klasse zum Gespött gemacht, doch diesmal war er sich seiner Sache offenbar sehr sicher, denn Tara sah ihn nur mit großen Augen an. Und schwieg.

»Wie dem auch sei, wir werden dich alle schmerzlich vermissen. Stimmt’s, Kinder?« Aufmunternd sah er in die Runde, doch alle Schüler beeilten sich, seinem Blick auszuweichen. Es stimmte, Tara war immer eine Außenseiterin gewesen, die am liebsten für sich blieb. Aber das lag nicht daran, dass die anderen sie nicht mochten, sondern am ehesten daran, dass sie ein bisschen Angst vor ihr hatten. Und das wiederum lag nicht nur daran, dass sie einen Kopf größer war als der älteste Junge der Klasse, oder daran, dass sie keine Eltern hatte, sondern alleine mit ihrem älteren Bruder auf einer riesigen Pferderanch weit vor der Stadt lebte. Und auch nicht daran, dass sie einen mit ihren hellgrauen Augen ansehen konnte, als habe man definitiv etwas ausgefressen und täte gut daran, es ihr auf der Stelle zu gestehen. Ihre Mitschüler gingen Tara vor allem aus dem Weg, weil Tara ihnen aus dem Weg ging und deshalb verhallte die gemeine Frage ihres Lehrers nun in betretenem Schweigen.

Tara bekam davon kaum etwas mit, denn in ihrem Kopf jagte ein Gedanke den nächsten. Internat? Das konnte nicht stimmen! Oder doch? Wo wäre das nächste? In Almería? Noch weiter weg? Dass Pedro sie loswerden wollte, tat weh, aber konnte sie es ihm übelnehmen? Und hatte Bruno davon gewusst, als er ihr heute Morgen einen schönen letzten Schultag gewünscht hatte? Sie war so beschäftigt mit dem Gedankenwasserfall, dass sie die Stimme erst gar nicht hörte.

»Ich find das echt schade. Ich hätte mich gefreut, dich kennenzulernen.«

Es dauerte einen Moment, dann begriff sie, dass sie dem Neuen gehörte, der immer noch vorne neben Kiesepeter stand. Im Gegensatz zu ihren zwanzig Mitschülern, deren Blicke immer noch durch den Raum irrlichterten, sah er ihr freundlich in die Augen und lächelte.

»Das ist wahrlich edelmütig von dir, Oskar, das zu sagen. Und das nach der unhöflichen Begrüßung …«, beeilte sich Kiesepeter, der das ungewohnte Oberwasser sichtlich genoss. »Aber ich kann dir versichern, dass es uns in all den Jahren nicht wirklich gelungen ist, Tara kennenzulernen. Sie ist nämlich sehr, sehr geheimnisvoll …«, er rollte dabei vielsagend mit den Augen, wie ein Schauspieler in einem Theaterstück für Dreijährige.

»Bin ich gar nicht. Sie sind nur sehr, sehr oberflächlich.« Bumm! Kiesepeters langer, dünner Schnurrbart zitterte erschrocken über seiner Oberlippe. Tara war aus ihrer Schockstarre erwacht und blitzte ihn kampflustig an. Aus allen Ecken der Klasse waren nun verräterische Gluckslaute zu hören, als zwanzig Siebtklässler sich krampfhaft bemühten, nicht zu lachen. Der Klassenlehrer kannte diesen Blick und wusste aus schmerzlicher Erfahrung, dass es ab hier nicht mehr gut für ihn ausgehen würde. Doch das war, neben seinem unglücklichen Nachnamen, eine seiner größten beruflichen Schwächen: Er lernte nicht aus seinen Fehlern. Stattdessen plusterte er sich auf, stolzierte durch die Bankreihen und blieb dicht vor Taras Pult stehen.

»Was hast du gerade zu mir gesagt?«, zischte er in einem Tonfall, der so drohend war, dass er eigentlich nicht mit einer Antwort rechnete. Die prompt kam.

»Ich sagte«, wiederholte Tara ungerührt, »dass ich vielleicht nur jemandem geheimnisvoll vorkomme, der selber eher einfach gestrickt ist.«

Kiesepeter glotze sie an, und Tara hielt seinen Blick mühelos.

»Das reicht!«, presste er zwischen den Zähnen hervor. »Ich hoffe für dich, dass sie dir in diesem Internat Manieren beibringen. Dein Bruder ist offenbar genauso überfordert mit dir wie –« Er brach ab, als er merkte, wohin der Satz ihn führen würde, aber es war zu spät.

»Wie Sie?«

Oskar, der nun ganz alleine vor der Klasse stand, sah fasziniert zu, wie das Mädchen, das ihn so unwirsch angebrüllt hatte, seelenruhig aufstand. Kiesepeter hatte damit offenbar nicht gerechnet, sonst wäre er wohl vorsorglich ein paar Schritte zurückgetreten. Tara, das sah Oskar erst jetzt, war nämlich fast so groß wie ihr Lehrer. Und dass er sich nun mit ihr auf Augenhöhe befand, nahm ihm den letzten Rest Autorität.

»Was wird das?«, zeterte er, während er hastig versuchte, Land zu gewinnen, doch Tara warf wortlos ihren verblichenen Rucksack über die Schulter und ging an ihm vorbei.

Sie hatte die Tür fast erreicht, als er den letzten Fehler machte.

»STOPP«, brüllte er so laut, dass seine Stimme sich unschön überschlug. Taras Hand lag schon auf der Klinke, als sie sich zu Señor Kiesepeter umdrehte.

»Wo willst du hin?«

Tara lächelte zum ersten Mal, und Oskar war in diesem Augenblick vollkommen sicher, dass er noch nie in seinem Leben jemanden getroffen hatte, der cooler war als dieses Mädchen mit den grauen Augen.

»Das ist mein Geheimnis«, sagte Tara, zwinkerte dem völlig zerstörten Kiesepeter zu und drückte die Klinke.

Als sie gegangen war, herrschte für einen Augenblick geschockte Stille. Dann schlenderte der Lehrer zurück zu Oskar, als wäre rein gar nichts passiert. Nur sein Hals war immer noch so rot wie der eines Truthahns in der Paarungszeit.

»So, dann, äh, hätten wir … wo waren wir stehengeblieben?«

Oskar räusperte sich. »Sie sagten, das sei eine ganz harmonische Klasse und ich werde mich hier sicher wohlfühlen.«

»So ist das auch, Oskar. Und jetzt kannst du dich hinsetzen. Da hinten ist ja gerade ein Platz frei geworden.«

Oskar nickte, antwortete höflich: »Danke, Señor Miesepeter«, und merkte erst, was er gesagt hatte, als sich die Anspannung der gesamten Klasse in ohrenbetäubendem Gelächter entlud.

Tara hörte es nicht. Sie hörte auch den Schulgong nicht, der kurz darauf den Beginn der Sommerferien einläutete, auch nicht das Johlen, das aus allen Klassen drang. Sie hörte nur die Dauerschleife in ihrem Kopf, die mit der Stimme des Miesepeters immer dieselben Wortfetzen abspielte: Dein Bruder ist überfordert … Internat … überfordert … Internat. Sie beschleunigte ihren Schritt, als sie das vertraute Ziehen in ihren Augenwinkeln spürte. Nicht! Heulen!, befahl sie sich streng – und spürte, wie das Ziehen prompt nachließ. Wenn Tara in etwas Übung hatte, dann darin, ihre Gefühle zu kontrollieren. Seit sie denken konnte, war das überlebenswichtig gewesen und auch wenn es ihr heute in neunzig Prozent der Fälle gelang, war das offenbar nicht genug gewesen. Dein Bruder ist überfordert. Sie senkte den Kopf, als wäre da starker Gegenwind, und lief weiter durch den langen Gang des Schulhauses. Links und rechts von ihr flogen nun die Türen auf und aufgekratzte Schüler drängten heraus. Ferien! Freiheit!

»Hey! Warte mal«, hörte Tara eine Stimme hinter sich, aber sie blieb nicht stehen, da sie sicher war, dass es wie immer nicht ihr galt.

»Tara!« Okay, es galt ihr. Sie verlangsamte ihren Schritt, drehte sich um und sah den blonden Jungen im Laufschritt auf sie zueilen. Für einen Moment überlegte sie, einfach so zu tun, als habe sie ihn nicht gesehen und weiterzugehen, aber er war nett gewesen – oder zumindest höflich – und der arme Kerl war neu hier. Seufzend blieb sie stehen, bis er sie eingeholt hatte. Atemlos strahlte er sie an.

»Hey!«

»Ja?«, fragte Tara unverblümt. Sie hatte es jetzt eilig und ihr Schulweg war mit zwei unpünktlichen Landbussen oft über eine Stunde lang.

Oskar blinzelte. Er hatte sich außer »Hey« noch nichts für ihr Gespräch zurechtgelegt, und die direkte Frage überrumpelte ihn. Plötzlich hatte er fast Mitleid mit dem unsympathischen Señor Kiesepeter.

»Ich … äh … das war echt cool von dir«, stammelte er los und hätte sich am liebsten geohrfeigt. Tara verstand nicht.

»Was?«

»Na, das mit Señor Miese … KIESEPETER. Mann! Nicht schon wieder!« Oskar ärgerte sich über seinen Versprecher, aber dann sah er, dass Tara grinste.

»Denk dir nichts. Natürlich nennt ihn jeder so. Die Vorlage ist fast schon zu gut.« Oskar grinste erleichtert zurück.

»Ja, oder? Wie kann man mit so einem Namen ausgerechnet Lehrer an einer deutschen Schule werden? Das ist fast Selbstmord!« Er plapperte fröhlich los, und Tara bereute sofort, ihn ermuntert zu haben.

»Ich muss jetzt leider …«, versuchte sie es und beschleunigte ihren Schritt. Doch Oskar, der einen halben Kopf kleiner war als sie und nur halb so lange Beine hatte, hielt tapfer Schritt.

»Ich heiße übrigens Oskar, falls du das nicht mitbekommen hast. Wir sind gerade hergezogen, also meine Mutter und ich. Ich hatte erst voll Angst, dass alle hier nur Spanisch reden und das kann ich noch nicht so gut, aber hier gibt es ja echt viele Leute, die Deutsch können. Me-siento-fresa,-hay-un-vaso-di-limo?«, sagte er stolz und fiel dabei fast über einen Mülleimer.

»Das ist ne deutsche Schule hier. Und du hast gerade gesagt, dass du eine Erdbeere bist und gerne ein Glas Schlamm hättest, also vielleicht noch etwas weiter üben«, sagte Tara, und es klang nicht unfreundlich, aber auch so, als wäre damit alles gesagt. Sie hatten die große Schwingtür des Schulhauses fast erreicht.

»Oh«, machte Oskar. »Ich wollte sagen, dass es heiß ist und ob wir vielleicht zusammen noch eine …«

Endlich blieb Tara stehen.

»Hör zu! Das ist heute mein letzter Tag hier. Wenn du also neue Freunde suchst, dann wäre es vielleicht schlauer, dich an jemanden zu wenden, den du auch wiedersehen wirst, oder?«

Sie sah Oskar aus ihren hellen Augen an und obwohl er eigentlich nicht sehr empfindlich war, war diese unmissverständliche Abfuhr doch ziemlich heftig. Er wäre am liebsten im Boden versunken, aber es gelang ihm ein halbwegs indifferentes Schulterzucken.

»Ja, okay – kein Stress«, sagte er cool und lehnte sich mit der Schulter gegen die große Schwingtür, die sie nun erreicht hatten. »Viel Spaß dann im Internat«, fügte er unnötigerweise hinzu – und bereute es sofort, als er sah, wie sich ihr Blick unwillkürlich verdüsterte.

»Danke!« Tara nickte ihm knapp zu. Dann nahm sie ihn an der Schulter und zog ihn sanft, aber bestimmt, von der Tür weg, mit der er sich immer noch diskret abmühte.

»Ziehen, nicht drücken«, sagte sie, ging hindurch und ließ Oskar stehen, der nun bereit war, endgültig und dauerhaft im Erdboden zu versinken.

Der Bus war natürlich weg. Oder noch nicht dagewesen, so sicher konnte man sich da nicht sein. Frustriert sank Tara auf die Bank, die in dem kleinen staubigen Verschlag, der so tat, als sei er ein Wartehäuschen, an die Wand geschraubt war. Warum sich die Stadtverwaltung überhaupt die Mühe machte, Schilder mit Abfahrtszeiten zu drucken, war ihr ein Rätsel. »Irgendwann am Nachmittag« wäre als Zeitangabe absolut ausreichend und wahrscheinlich auch weniger nervenaufreibend gewesen. Da aber außer ihr niemand hier wartete, war die Wahrscheinlichkeit, dass der Bus in nächster Zeit kommen würde, eher gering. Wenige ihrer Mitschüler nutzten ihn, denn kaum jemand wohnte so weit draußen wie sie, und wenn, dann wurden sie von ihren Eltern im Auto zur Schule gebracht.

Tara hatte keine Eltern. Ihr Vater und ihre Mutter waren vor ziemlich genau zehn Jahren gestorben, als ein übermüdeter Lkw-Fahrer ihrem alten VW-Bus die Vorfahrt nahm. Tara war damals erst drei Jahre alt gewesen, und auch wenn sie sich kaum noch an ihre Eltern erinnerte, erinnerte sie sich nur zu gut an den Schmerz und die Leere, die sie hinterlassen hatten. Tara war das Nesthäkchen der Familie, ihr großer Bruder Pedro war gerade volljährig geworden, als der Unfall passierte. Glück im Unglück war das, sagte Bruno immer, denn wäre Pedro nur ein paar Monate jünger gewesen, hätte man Tara ziemlich sicher in ein Heim für minderjährige Waisen geschickt. So durfte Pedro nicht nur die Vormundschaft für seine kleine Schwester übernehmen, sondern auch die knapp dreihundertfünfzig Hektar Land und knapp zweihundert Pferde der Hacienda Monte Sabio. Die führte er nun seit knapp zehn Jahren zusammen mit Bruno, einem knorrigen alten Cowboy, der schon für ihre Eltern gearbeitet hatte. Bruno war immer der Fels in der Brandung gewesen und so nah an einem Vater für die beiden, wie man es unter den Umständen sein konnte. Tara dachte gerade an ihn und daran, ob er wohl auch über die Sache mit dem Internat Bescheid wusste, als es plötzlich neben ihr hupte.

Hoffnungsvoll sah sie auf – hatte ihr Bruder also doch daran gedacht, dass heute ihr letzter Schultag war und holte sie zur Feier des Tages ab? Vielleicht wollte er ihr auf der langen Fahrt ja erklären, warum er sie, ohne sie zu fragen, von der Schule abgemeldet hatte. Das wäre das Mindeste! Entschlossen stand sie auf – und sah im selben Moment, dass es nicht der staubige rote Truck der Hacienda war, der nun neben der Bushaltestelle bremste, sondern ein nagelneuer giftgrüner Kleinwagen, der aussah, als sei er direkt aus einem Autohaus vor ihre Füße gerollt. Am Steuer saß eine dunkelhaarige Frau, die einen bunten Schal im Haar trug und ihr wild zuwinkte.

»Hallo! Hola!«

Tara schluckte die Enttäuschung hinunter, lächelte und winkte halbherzig zurück. Ziemlich sicher eine Touristin, die sich verfahren hatte. Die Frau winkte nun noch energischer und Tara beschloss, dass sie wohl dringend Hilfe brauchte. Sie überquerte die Straße und während sie auf das Froschmobil zuging, hörte sie gepresste Stimmen aus seinem Inneren.

»Mama, bitte! Das ist so peinlich!«

»Wieso ist das jetzt wieder peinlich? Das ist nur höflich!«

»Ich will das aber nicht! Mama, jetzt lass …« Die Stimme verstummte, als Tara an der Beifahrerseite auftauchte. Und Oskar auf dem Rücksitz sah, der sich in den Schatten geduckt hatte und sich nun würdevoll aufsetzte.

»Hallo?«, sagte Tara. Die Frau, die wohl Oskars Mutter war, lächelte sie nett an.

»Hallo! Ich habe gehört, du musst nach Monte Sabio? Wir wohnen in der Neubausiedlung am Ende eures Tals und könnten dich mitnehmen?«

Ohne Taras Antwort abzuwarten, öffnete sie die Beifahrertür und stieß sie auf. Oskar mischte sich von hinten ein.

»Ich hab gesagt, dass du deine Ruhe willst und lieber auf den Bus wartest«, erklärte er patzig, während seine Mutter einladend auf den Beifahrersitz klopfte.

»Na komm! Weiß Gott, ob der Bus in diesem Leben noch kommt. Fahr mit und erzähl uns ein bisschen was über Land und Leute. Wir sind neu hier und wir finden ALLES interessant.«

Tara zögerte einen Moment. Sie konnte weiter und möglicherweise Stunden auf den Bus warten – oder eine möglicherweise qualvolle Dreiviertelstunde mit Oskar und seiner redseligen Mutter verbringen. Doch in diesem Fall fiel ihr die Entscheidung leicht, denn sie wollte unbedingt so schnell wie möglich nach Hause. Und außerdem sah Oskar nicht so aus, als würde er ihr noch einmal ein Glas Schlamm anbieten wollen.

»Danke, sehr gern«, antwortete sie deshalb, stieg ein und sah aus dem Augenwinkel, wie er auf dem Rücksitz die Arme verschränkte und demonstrativ aus dem Fenster sah.

Die ersten Minuten der Fahrt vergingen in vorsichtigem Schweigen. Doch Tara entging nicht, dass Oskars Mutter bereits den Straßenrand scannte, auf der Suche nach irgendetwas, das den Anstoß zu einem Gespräch liefern könnte.

»Wahnsinnig viele Kakteen gibt es hier«, versuchte sie es schließlich, nachdem sich nach weiteren Minuten stiller Fahrt kaum etwas anderes anbot.

»Mhm«, machte Tara und vom Rücksitz kam ein kaum hörbares, aber deutlich gequältes Schnaufen.

»Ich heiße übrigens Susanne«, entschied sich Susanne nun für den direkten Angriff. »Und bitte sag Du und nicht Frau König, sonst fühle ich mich noch so alt, wie ich bin.«

Sie sah Tara an, die nur nickte, lächelte und weiter geradeaus sah.

»Und … kommen deine Eltern auch aus Deutschland?«

»Meine Eltern sind tot.«

»Oh!« Susanne erschrak so, dass sie fast einen gelben Kugelkaktus rammte, der gefährlich nah am Straßenrand hing. »Das tut mir leid! Ich wollte nicht … ich wusste nicht …«, stammelte sie und verstummte. Nun tat sie Tara leid.

»Meine Mutter kam aus Deutschland und mein Vater hat dort studiert. Aber meine Familie väterlicherseits züchtet auf dem Land hier schon seit vielen Generationen Pferde. Meine Großeltern haben die Hacienda Monte Sabio gebaut.«

Das war für Taras Verhältnisse eine Flut an Informationen, und Susanne war sichtlich dankbar.

»Ach, wow! Pferde! Wirklich? Das ist ja cool! Dann bist du ein richtiges Cowgirl mit eigenem Pferd und Sombrero und allem Drum und Dran!«

»Mama! Sombrero ist Mexiko«, schaltete sich Oskar müde vom Rücksitz ein, bevor Tara antworten konnte. Und dafür war sie ihm plötzlich sehr dankbar. Wie hätte sie auch erklären sollen, dass sie zwar seit dreizehn Jahren auf einer Pferderanch lebte, aber noch nie ein eigenes Pferd besessen hatte? Und das, obwohl Pedro und Bruno und alle anderen immer wieder beiläufig dieses oder jenes Jungpferd angepriesen oder sie unter einem Vorwand auf die Fohlenkoppeln geschickt hatten. In den letzten beiden Jahren waren diese Versuche allerdings immer seltener geworden und mittlerweile schienen sich alle damit abgefunden zu haben, dass Tara kein Pferd haben wollte. Sie war froh darüber, aber es war trotzdem das Letzte, was sie einer wildfremden Frau erzählen wollte. Susanne schien ihr den Gefallen auch zu tun, denn sie war schon auf einer neuen Spur.

»Und du lebst also bei deinen Großeltern?«, fragte sie.

Tara seufzte innerlich, doch sie konnte ja schlecht lügen.

»Meine Großeltern sind auch schon tot«, sagte sie und fügte schnell hinzu, als sie sah, wie Susannes freundliches Gesicht erneut in sich zusammenfiel: »Oh, schaut mal da, ein Nopal-Kaktus! Der ist sehr typisch für diese Region und man kann einen widerlichen Eintopf aus den jungen Trieben machen, der angeblich gut gegen Haarausfall ist.«

Als eine gute halbe Stunde später endlich das große Tor der Hacienda vor ihnen auftauchte, war Tara heiser. Wahrscheinlich hatte sie im kompletten vergangenen Schuljahr nicht so viel geredet wie in den letzten dreißig Minuten. Und auch ihr Biologie-Lehrer wäre beeindruckt gewesen, wie viel sie über Flora und Fauna ihrer Heimat wusste. Obwohl es in den letzten zehn Minuten schon abenteuerlich geworden war und Tara nur hoffen konnte, dass die beiden Neuankömmlinge nicht wirklich versuchen würden, Magen-Tee aus einem Feuersalamander zu kochen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)