7,99 €

Mehr erfahren.

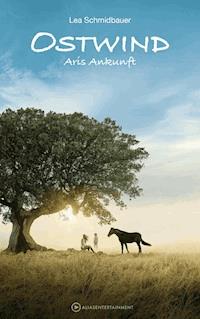

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Ostwind-Lesungen

- Sprache: Deutsch

Mika will ihren Freund Milan in Amerika besuchen. Die Reise ist gebucht, die Vorfreude groß. Doch eines Nachts brennt es in Ostwinds Unterstand! Zwar kann der schwarze Hengst den Flammen in letzter Sekunde entkommen, doch ist er seit dem Vorfall nicht mehr derselbe. Der sonst so selbstbewusste Rappe ist nervös und ängstlich, verweigert zunehmend das Futter. Obwohl Mika alles tut, um ihrem Pferd zu helfen, scheint ihre Sorge Ostwinds Zustand eher zu verschlimmern.

Dann erzählt Herr Kaan Mika die alte Legende zu Ende: Neben dem Schläfer kannten die Mongolen noch ein zweites Pferdewesen, den Krieger, der den Pferden Mut und Kraft gibt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

1. Kapitel

Ein kaum hörbares Knacken aus dem dürren Unterholz war das erste Warnzeichen. Dann ein leises, fauchendes Knistern, das mit jedem ihrer Pulsschläge lauter wurde. Irgendetwas da draußen versuchte in ihr Bewusstsein zu dringen, aber noch war nichts zu spüren außer kühler Nachtluft auf ihrer Haut. Dann kam der Geruch. Er kitzelte in ihrer Nase wie eine der vielen lästigen Fliegen dieses heißen Sommers. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf, um ihn loszuwerden, und drehte sich mit einem leisen Seufzer auf die andere Seite. Hier war die Luft zwar kühler – aber der Geruch war immer noch da. Fremd und gleichzeitig vertraut. Es roch nach … Sommer. Und Sonne. Lagerfeuer am Baggersee. Sie lächelte halb im Schlaf und ihre Hand tastete nach der beruhigenden Wärme des Pferdes, das neben ihr schlief. Doch sie griff ins Leere. Leise Unruhe stieg in ihr auf. Wieder rollte sie sich herum – und diesmal schlug ihr die Hitze ins Gesicht wie ein Faustschlag. Beißender Gestank raubte ihr den Atem, sie hörte das Fauchen der viel zu nahen Flammen. Adrenalin schoss in ihren Körper und riss sie auf die Füße. Das war kein harmloses Lagerfeuer, das war … richtiges FEUER. Überall! Es hatte das vertrocknete Gras um sie entzündet, und nun fraßen sich die Flammen mit unglaublicher Geschwindigkeit auf den hölzernen Unterstand am Rande der großen Koppel zu. Der flackernde Schein des Feuers erhellte die mondlose Dunkelheit und nur deshalb sah sie in diesem Augenblick ihr Pferd. Es hatte unter dem Dach Schutz gesucht. Nun hatten die Flammen ihm den Fluchtweg abgeschnitten und trieben es immer weiter in den Unterstand hinein. Nur noch wenige Meter waren sie von den Heuballen entfernt, die unter dem Vordach gestapelt waren. Sie musste zu ihm! Musste ihm helfen. Sie spürte seine Angst, die sie umschloss wie eine bleierne Klammer. Plötzlich konnte sie sich nicht mehr bewegen. Ihre Füße gehorchten ihr nicht. Ihre Stimme gehorchte ihr nicht. Hilflos musste sie zusehen, wie das schwarze Pferd sich aufbäumte, als seine Hufe an die hölzernere Rückwand schlugen. Sie konnte nicht mehr atmen, doch es war nicht das Feuer, sondern eine grauenhafte Gewissheit, die ihr die Luft nahm. Ostwind würde vor ihren Augen verbrennen und sie konnte ihn nicht retten!

NEIIIINNNN! Mit einem gellenden Schrei fuhr Mika aus dem Schlaf. Doch da war kein Feuer mehr um sie herum, sondern nur taufeuchtes Gras und ein paar Vögel, die aus der alten Eiche aufflatterten. Alles gut. Alles gut. Traum. Nur der Traum, versuchte sie sich zu beruhigen, doch ihr Puls raste immer noch und ihr Herz schlug schmerzhaft gegen ihre Rippen. Sie rollte sich auf den Bauch und sah sich suchend um. Und fand am Ende der Koppel die dunkle Silhouette, die sich gegen den fahlen Morgenhimmel abzeichnete. Das große schwarze Pferd stand dort und sah mit gespitzten Ohren alarmiert zu ihr herüber. Mika setzte sich auf und atmete tief durch, um den letzten Rest ihres Albtraums zu vertreiben.

»Tut mir leid. Ich wollte dich nicht wecken«, murmelte sie zerknirscht und spürte im selben Moment, wie die vertraute Beklommenheit sie beschlich, die seit gut drei Wochen ihr stetiger Begleiter war. Sie wusste, sie hatte Ostwind nicht geweckt. Als der Hengst sich in Bewegung setzte und mit gesenktem Kopf auf sie zutrottete, fragte sich Mika, ob er überhaupt noch schlief. Sam hatte ihr zwar immer wieder versichert, dass Pferde wunderbar im Stehen schlafen konnten und es schlicht unmöglich war, ohne Schlaf auszukommen, aber Mika war nicht wirklich davon überzeugt. Ostwind war bei ihr angekommen. Behutsam tastete seine weiche Pferdenase über ihren Nacken und die warme Luft kitzelte so, dass sie unwillkürlich lächeln musste. Sie drehte sich um, streichelte seine Stirn und das Lächeln verschwand wieder. Im milchigen Licht der ersten Sonnenstrahlen stand der Hengst vor ihr und ohne Vorwarnung füllten sich Mikas Augen mit Tränen, die sie ungehalten mit den Handrücken wegwischte. Nicht! Schon wieder! Heulen! Befahl sie sich zum hundertsten Mal – aber es half nichts. Sie würde sich an diesen Anblick nicht gewöhnen, egal was sie versuchte. Denn ihr Pferd war nur noch ein Schatten seiner selbst. Sein glattes lackschwarzes Fell war aschgrau und struppig, die zweifarbige Mähne hing ihm strähnig über die Augen, die Schulterblätter ragten knochig hervor und man sah jede einzelne Rippe seines mächtigen Brustkorbs. Die Brandwunden an den Fesseln und am Bauch waren gut verheilt und kaum noch sichtbar, aber die größte Veränderung, über die Mika nicht hinwegkam, betraf Ostwinds Augen. Äußerlich waren sie wie früher: goldbraun – aber etwas in ihnen schien seit dem Unfall unwiderruflich erloschen. Augen waren der Spiegel der Seele, das hatte Mika auf einem von Mariannes kitschigen Kalendern gelesen, die im Gutshaus auf der Toilette hingen. Über die schwülstigen Sprüche hatte sie sich mit Fanny immer lustig gemacht, aber jetzt saß sie hier, sah ihr Pferd an und lachte nicht mehr. Denn seit dem Feuer, das vor drei Wochen auf der Koppel ausgebrochen war und Ostwind schwer verletzt hatte, hatten seine Augen sich verdüstert. Und, wie Mika deutlich spüren konnte, seine Seele auch. Die äußerlichen Wunden waren seitdem verheilt, aber die Angst war geblieben. Egal was sie versuchten, der Hengst fand keine Ruhe mehr. Er schlief nicht, er fraß nicht – zumindest nicht, wenn Mika in der Nähe war. Und das war fast immer, denn sie wich ihm nur noch von der Seite, wenn es gar nicht anders ging.

»Boom-tschakka-lingling«, wummerte es plötzlich und ziemlich unpassend in die Morgenidylle. Mika fuhr zusammen und auch Ostwind, der gerade halbherzig interessiert an einem grünen Grasbüschel geschnuppert hatte, riss den Kopf hoch und galoppierte davon. Entnervt wühlte Mika das Handy hervor, das irgendwo unter ihrer zusammengeknüllten Sweatjacke im Gras lag. In diesem Moment hasste sie Fanny, die immer, wenn sie Mikas Handy in die Finger bekam, heimlich einen neuen, noch schrecklicheren Klingelton einstellte. Sie fand es lustig, dass Mika jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekam und noch lustiger, dass ihre beste Freundin nicht wusste, wie sie den Ton selbst verändern konnte. Mika spürte, wie eine ungerechte Wut auf ihre Freundin in ihr hochstieg, die mit ihrem albernen Streich Ostwind gerade am Fressen gehindert hatte. Mit dem nächsten »Boom-tschakka-lingling« riss sie das Handy ans Ohr.

»WAS?«

»Was was?«, echote Fanny am anderen Ende etwas ratlos.

»WASsoll das mit den Klingeltönen, zum Beispiel? Sind wir nicht langsam zu alt für so einen Quatsch?«

»Du vielleicht«, erwiderte Fanny. »Ich niemals. Boom-tschakka!« Mika konnte das schiefe Grinsen in ihrem Gesicht förmlich sehen. »Aber apropos erwachsen und reif sein: Wieso schreibtDEINFreundMIRmitten in der Nacht und fragt, obDUzu ihm nach Amerika kommst?«

»Weil ich …« Mika biss sich auf die Unterlippe. Es zum ersten Mal auszusprechen, fiel ihr schwerer als sie gedacht hatte. »Weil ich nicht fahre.« Sie spürte einen heftigen Stich in der Herzgegend, den sie tapfer ignorierte. »Weil ich hierbleibe«, setzte sie unnötigerweise hinzu, als würde das ihre Entscheidung überzeugender machen. Dann kniff sie die Augen zusammen und wartete auf das unvermeidliche Donnerwetter.

Doch Fanny schwieg. Überrascht machte Mika die Augen wieder auf. »Hallo? Bist du noch da?«

»Ja, ich bin da«, kam es von Fanny zurück, doch es klang eher nachdenklich als empört.

»Und … was sagst du dazu?«, fragte sie vorsichtig nach einer vollen weiteren Schweigeminute.

Fanny seufzte. »Ach Mika. Was soll ich dazu sagen? Ich hab schon so viel mit dir erlebt in den letzten Jahren, ich habe irgendwie aufgehört, mich aufzuregen. Wenn du nicht nach Amerika zu Milan und Ora willst, um Wildpferde zu kuscheln oder was auch immer ihr da macht, sondern lieber den ganzen Tag neben Ostwind auf der Koppel hockst und ihn traurig anstarrst, dann musst du das wohl machen. Aber es wäre doch schön, wenn du Milan das wenigstens selber sagen würdest. Der arme Kerl rechnet nämlich damit, dass du überübermorgen in Phoenix, Arizona, aus dem Flugzeug steigst und wundert sich nur ein klitzekleines bisschen, wieso du seit drei Tagen nicht mehr auf seine Nachrichten antwortest!«

Unwillkürlich hielt Mika das Telefon ein Stück von ihrem Ohr weg, denn Fannys Stimme war immer lauter geworden und hatte sich zum Ende hin fast überschlagen.

»Schön, dass wenigstens du dich nicht aufregst«, bemerkte sie trocken und riss frustriert ein paar Grashalme aus.

»Ja. Das ist eine meiner großen Stärken: Selbstbeherrschung im Angesicht absoluter Hirnrissigkeit«, brummte Fanny und fügte dann versöhnlicher hinzu. »Also, willst du’s mir erklären, oder kann ich dann weiterschlafen? Der gute Milan hat das mit der Zeitverschiebung nämlich offensichtlich nicht begriffen und mich mit seiner Message aufgeweckt.«

Mika sah schuldbewusst auf ihr Handy, auf dem eine kleine rote »17« die Anzahl der ungelesenen Nachrichten anzeigte, die Milan ihr in den vergangenen Tagen geschickt hatte.

Und plötzlich brach es aus ihr heraus.

»Ich kann nicht wegfahren, wenn es Ostwind so schlecht geht. Ich kann ihn nicht einfach hierlassen. Und ja! Ich vermisse Milan, ich vermisse ihn ganz schrecklich. Und ich vermisse Ora! Ich will mir gar nicht ausmalen, was sie da drüben alles anstellt, wenn ich nicht da bin. Und der Plan war … anders. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann nicht …«, wieder spürte Mika, wie ihr Tränen in die Augen schossen und diesmal war es ihr egal. »Ich kann einfach nicht glücklich sein, wenn er nicht glücklich ist«, schloss sie und hoffte inständig, dass Fanny nicht hörte, dass sie weinte. Eine völlig unbegründete Sorge, wie sie kurz darauf feststellte, denn von Fanny waren nur verdächtig gleichmäßige Atemzüge zu hören.

»FANNY!?«

»Ja! Hier! Wach!«, kam es prompt zurück. Mika rollte mit den Augen.

»Was hast du jetzt gehört?«

»Alles, natürlich. Jedes Wort.« Fanny klang, als müsste sie sich sehr anstrengen.

»Aha. Und?«

»Und ich finde … ich finde, du musst das mit Milan klären.« Dann folgte eine lange Pause, worauf Fanny murmelte: »Und über eine entscheidende Frage nachdenken.«

Mika wartete, aber Fanny schien schon wieder eingenickt zu sein. Ungeduldig brüllte sie ins Mikrofon.

»Fanny! Frage?« Wie durch dichte Watte waberte die Stimme ihrer ältesten Freundin an ihr Ohr. »Glaubst du wirklich, Ostwind wird wieder glücklich, wenn du mit ihm unglücklich bist?«

Mika saß da wie vom Donner gerührt, doch Fanny klang nicht, als würde sie darauf eine Antwort erwarten. Fanny klang … als würde sie schlafen. Mika nahm das Handy vom Ohr, ließ sich ins Gras fallen und sah in den Himmel, an dem sich passenderweise gerade eine dunkle Wolke vor die aufgehende Sonne schob.

Sam war müde. Nein, das reichte nicht. Er war sogar todmüde. Es war kurz nach fünf und wenn die Welt in Ordnung war, hieß das, dass es bis zum ersten Weckerklingeln noch gut zwei Stunden waren. Aber seine Welt war nicht mehr in Ordnung. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Er konnte nicht mehr genau sagen, wann es angefangen hatte, aber seit ein paar Monaten war auf Kaltenbach alles aus den Fugen geraten. Erst war Milan nach Amerika gegangen. Den Lehrgang in dem Mustang-Projekt hatte er als Jahrgangsbester seiner Abschlussprüfung zum Pferdewirt gewonnen und eigentlich hätte er längst wieder zurück sein sollen. Doch aus zwei Wochen waren drei geworden, dann vier, dann zwei Monate. Nächtelang hatte er mit Mika telefoniert, und obwohl Sam, was ihre Freundschaft betraf, nie eifersüchtig gewesen war, hatte es ihm doch einen Stich versetzt, als Mika eines Morgens fröhlich verkündete, dass Milan beschlossen habe, zwei weitere Monate in Amerika zu bleiben. Und sie ihn mit Ora dort besuchen wolle. Zu seiner Überraschung hatte Mikas Großmutter, die schließlich auch Milans Chefin war, dem Plan sofort zugestimmt. Mika würde ein Urlaub guttun und wenn Milan solche Sehnsucht nach Ora hatte, warum in Herrgottsnamen sollte man die junge Stute dann nicht im Bauch eines Überseejets nach Amerika fliegen?

Weil es kompletter Schwachsinn ist und ein halbes Vermögen kostet?, hätte Sam zu diesem Zeitpunkt gerne angemerkt. Aber zum einen widersprach er seiner Chefin nur im äußersten Notfall und zum anderen wusste er, dass die Reise für Ora ein wunderbares Geschenk wäre. Jedem anderen Pferd wären die Strapazen nur in der Not zumutbar gewesen. Aber Ora, das wusste Sam, war nicht wie jedes andere Pferd. Ora liebte Abenteuer, fremde Menschen und Orte. Manchmal, wenn er zu ihr auf die Koppel kam und sie ihm hoffnungsvoll entgegentrabte, hatte er sogar das Gefühl gehabt, sie langweile sich hier auf Kaltenbach. Bei dem Gedanken an die neugierige kleine Stute musste Sam grinsen. Und als Frau Kaltenbach dann noch durchblicken ließ, dass ihr guter alter Freund bei Pegasus Worldwide, einem Unternehmen für internationale Pferdetransporte, ihr noch einen Gefallen schulde, war die Entscheidung gefallen. Ob es Sam nun gefiel oder nicht, schon ein paar Tage später war überraschend eine Flugbox frei geworden. Ora wurde abgeholt und vom Frankfurter Flughafen aus first class in die USA geflogen. Mika sollte ihr ein paar Wochen später folgen. Doch dann geschah das Unglück. Während Sam über den stillen Hof in Richtung Gutshaus schlurfte, verdüsterte die Erinnerung sein sonst so fröhliches Gesicht. Dieser Sommer war der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und das saftige Gras der Weiden um Kaltenbach war durch die sengende Hitze so verdorrt, dass möglicherweise schon der Zündfunke eines Traktors genügte, um es zu entzünden. Ob es so passiert war, wusste keiner, aber es war passiert. Das trockene Gras der Koppel, auf der Ostwind stand, hatte sich entzündet und gebrannt wie Zunder. Bis heute verstand Sam nicht, wie der Hengst in den Unterstand gekommen war. Pferde hatten eigentlich von Natur aus einen sechsten Sinn für Gefahr und Ostwind war so ziemlich das ursprünglichste Pferd, das er kannte. Doch irgendwie hatten die Flammen ihn trotzdem überrascht und er war ihnen erst im letzten Moment entkommen.

Sam hatte das Gutshaus erreicht und lehnte sich mit der Schulter gegen die schwere Eichentür, die quietschend nachgab und ihn einließ in die kühle Eingangshalle. Und als hätte sie seine trüben Gedanken hören können, drang genau in diesem Moment die resolute Stimme seiner Chefin an sein Ohr.

»… und deshalb müssen wir in diesen schwierigen Zeiten alle ein bisschen mehr leisten. Den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Die Zähne zusammenbeißen.«

»Zwei Stunden früher aufstehen«, ergänzte Sam missmutig, aber vorsichtshalber so leise, dass Frau Kaltenbach ihn nicht hören konnte. Dann wappnete er sich innerlich gegen den Ansturm von Aufträgen und Anweisungen, der noch vor dem viel zu frühen Frühstück über ihn hereinbrechen würde, und öffnete die Tür zur Küche. Und plötzlich war Samuel Kaans Welt wieder in Ordnung. Denn Maria Kaltenbach war nicht alleine. Sie hatte Besuch. Und zwar von einem Engel. Ohne dass Sam es hätte verhindern können, klappte seine Kinnlade herunter, als er die junge blonde Frau erblickte, die Frau Kaltenbach gegenüber auf der langen Holzbank saß. Ihre schulterlangen, goldblonden Locken hatte sie in einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ihr ebenmäßiges Gesicht zeigte einen Ausdruck von Aufmerksamkeit und Bewunderung. Und genau mit diesem Ausdruck wandte sie nun den Kopf, erweiterte ihn um ein Lächeln und strahlte Sam aus kornblumenblauen Augen an.

»Ha-«, sagte Sam und vergaß in diesem Augenblick, wie das Wort weiterging.

»Hallo«, half ihm der Engel aus, stand auf und ging mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Ich bin Isabell. Freut mich sehr, dich endlich kennenzulernen, Samuel.«

»Sa-«, machte Sam, der immer noch nicht mehr als eine Silbe herausbrachte. Isabell schüttelte seine Hand.

»Sa? Okay, dann Sa.« Sie lächelte, natürlich mit Grübchen. »Setzt du dich zu uns, Sa?«, fragte sie und nahm dann wieder gegenüber von Frau Kaltenbach Platz, die ihn über den Rand ihrer Brille irritiert ansah.

»Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Frühstück um fünf Uhr. Nicht um …«, sie sah auf ihrer Armbanduhr, »… acht Minuten nach fünf.«

»Tschuldigungkommtnichtwiedervor«, murmelte Sam und rutsche auf seinen Platz, ohne dabei die Augen von Isabell zu wenden.

»Also, so kleinlich sind wir hier natürlich nicht«, beeilte sich Maria Kaltenbach in diesem Moment zu sagen, die immer wieder vergaß, wie ihr Pünktlichkeitswahn auf fremde Menschen wirken musste. »Ein paar … äh … Minuten hin oder her sind natürlich gar kein Problem. Sofern es nicht täglich …« Sam sah sie an und Maria brach tatsächlich ab, bevor sie es noch schlimmer machte. Doch Isabell schien das nicht im Mindesten zu verunsichern.

»Keine Sorge. Ich bin da genauso. Meine Oma hat immer gesagt, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit …«

»… der Könige«, vollendete Maria den Satz und strahlte Isabell an. »Wunderbar! Ihre Oma, meine ich – und Sie natürlich auch. Ich freue mich wirklich. Als ich ihre Bewerbung gelesen habe, wusste ich sofort: Das ist die Richtige!«

»Oh ja!«, kam es inbrünstig aus Sams Richtung und beide Frauen sahen ihn erstaunt an. Sam räusperte sich hektisch, er hatte gar nicht gemerkt, dass er das laut gesagt hatte.

»Also, ich meine, ich freue mich auch, dass Sie vielleicht schon … bald hier anfangen?«, fügte er hoffnungsvoll hinzu und sah seine Chefin fragend an. Frau Kaltenbach hatte zwar in der letzten Zeit immer wieder davon gesprochen, eine neue Pferdewirtin einzustellen, aber bisher hatte keiner der Bewerber auch nur annähernd ihren Erwartungen entsprochen. Und soweit Sam das beurteilen konnte, hatte Isabell schon zwei fundamental wichtige Dinge richtig gemacht: Sie war ohne mit der Wimper zu zucken um fünf Uhr morgens zum Frühstück erschienen und schien das auch nicht im Entferntesten befremdlich zu finden.

Der Spruch mit der Pünktlichkeit war da schon fast die Kirsche auf dem Eisbecher. Plötzlich schien der Morgen, der für Sam mit solch finsteren Gedanken begonnen hatte, gar nicht mehr so fürchterlich. Vielleicht würde jetzt alles wieder gut! Vielleicht würde nach Milans Weggang nicht mehr alles an ihm hängen bleiben! Und vielleicht würde Frau Kaltenbach endlich aufhören, so zu tun, als stünde das Ende aller Tage unmittelbar bevor. Und, er wagte es kaum zu hoffen, womöglich würde dieses wundervolle Wesen ja dafür sorgen, dass er wie früher bis sieben Uhr schlafen konnte!

Versonnen lächelte er Isabell an, die in diesem Moment aufstand. Frau Kaltenbach hatte sich ebenfalls erhoben und reichte der jungen Pferdwirtin feierlich die Hand.

»Unter Pferdeleuten zählt immer noch der Handschlag. Wenn Sie den Job also wollen …«

Isabell nickte ebenso feierlich und schlug ein. »Es ist mir eine Ehre, hier arbeiten zu dürfen. Kaltenbach war immer die Nummer eins auf meiner Liste.« Wieder erschien das bezaubernde Lächeln auf ihrem Gesicht, doch diesmal war es fast schüchtern. »Und wissen Sie, was das allerbeste ist? Es ist nur eine Kleinigkeit.«

»Was denn?« Frau Kaltenbach lächelte freundlich und Sam hob erwartungsvoll den Kopf.

»Ich liebe es, dass sie hier keine Zeit verschwenden und den Tag beginnen, wenn die Sonne aufgeht. Ich bin eine absolut überzeugte Frühaufsteherin!«

Fanny war keine Frühaufsteherin. Das war eines der vielen Dinge, die Sam an ihr liebte. Um sieben Uhr morgens lag sie da, wo jeder normale Mensch um diese Uhrzeit hingehörte: in ihrem Bett. Und nachdem Milans Nachricht und das darauffolgende Telefonat mit Mika sie zu unchristlicher Zeit geweckt hatten, war sie sofort wieder tief und fest eingeschlafen. Als wenig später der Wecker ihres Tablets klingelte, war sie deshalb auch überzeugt, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln konnte. »Klappe, Norbert!«, grunzte sie und zog sich das Kissen über den Kopf. Der Wecker verstummte zwar, aber Norbert, wie Fanny ihr Tablet liebevoll nannte, hatte vor ein paar Tagen ein Update bekommen und verfügte seitdem über eine – verwirrenderweise weibliche – Stimme. Und die gab nun Widerworte.

»Bist du sicher, Fanny?«, flötete Norbert. Fanny verzog das Gesicht und öffnete ein Auge.

»So was von sicher! Schnauze!«

Doch Norbert war offensichtlich nicht schnell beleidigt und säuselte unbeeindruckt: »Du hast einen Termin in deinem Kalender um 7:30 Uhr. Hausbesuch mit Britta. Es ist jetzt 7:15 Uhr.«

Fanny schoss in die Höhe. »Ahhhhhh! Mist! Mist!«

»Verstanden. Ich suche in deiner Playlist nach dem Song »Ah! Mist! Mist!«

Genau acht Minuten später rannte Fanny mit nassen Haaren und Seitenstechen die Straße entlang und verfluchte alle, die sie in diese Situation gebracht hatten: Milan, Mika, Norbert und allen voran Britta. Britta war die Abteilungsleiterin im Jugendamt, wo Fanny seit gut einem Monat ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte, und damit ihre Chefin. Fanny hasste Britta. Das lag aber nur zum Teil an der ehrgeizigen und meist schlecht gelaunten Britta selbst. Fanny hasste es, eine Chefin zu haben. Und ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten zu müssen, das alles war, nur nicht freiwillig. Aber wenn sie eines Tages Journalismus an der Columbia Universität in New York studieren wollte, musste sie da durch. Ohne soziales Engagement kein Studienplatz.

»In zweihundert Metern musst du links abbiegen«, befahl Norbert gedämpft aus ihrer Tasche. Warum kommandierte sie eigentlich jeder herum! Schnaufend bog sie um die Ecke und sah zu ihrem Entsetzen, dass Britta schon vor dem biederen Einfamilienhaus am Ende der Straße wartete. Sie saß auf dem Mäuerchen des Vorgartens und machte sich Notizen in eine Akte auf ihren Knien. Die war dick wie ein Telefonbuch und Fanny dachte für eine Schrecksekunde, dass Britta darin all ihre Verspätungen und Verfehlungen notiert hatte. Doch als sie wenige Augenblicke später keuchend vor ihr stand und Britta den Aktendeckel mit einem vorwurfsvollen Seufzer zuklappte, konnte sie einen kurzen Blick auf den Namen werfen, der daraufstand – und der begann mit A-r-i nicht mit F-a-n. Erleichtert atmete sie aus und lächelte Britta unschuldig an.

»Guten Morgen!«

»Was an diesem Morgen gut sein soll, musst du mir erst noch erklären«, patzte Britta wie immer schlecht gelaunt zurück. »Ich hab die unpünktlichste Praktikantin seit Beginn der Zeitrechnung.« Sie deutete auf das spießige Häuschen und hielt die überquellende Akte hoch. »Und jetzt müssen wir da rein und der braven Familie Schwenk erklären, warum wir ihnen statt eines süßen Pflegekindes die Tochter des Satans geschickt haben.«

Fanny sagte nichts. Man fuhr am besten, wenn man möglichst wenig sagte. Britta hörte sich ausnehmend gerne selbst reden.

»Dieses Mädchen ist jetzt in der siebten …«, sie blätterte die Akte auf und schnaubte verächtlich, »nein, achten Pflegefamilie. Egal was wir mit ihr anstellen, sie kommt immer wieder zu uns zurück!« Sie las vor: »Nicht in der Lage, Regeln zu akzeptieren und zu befolgen, frech, verhaltensauffällig …« Fanny grinste innerlich. Das klang nach Mika! »… unkontrollierte Wutausbrüche und erhöhte Aggressivität, auch und besonders gegenüber Erwachsenen.« Okay, das klang schon weniger nach Mika.

Britta klappte die Akte wieder zu und warf sie Fanny achtlos zu, die einen olympiareifen Hechtsprung vollführen musste, um sie aufzufangen. »Und jetzt hat die Kleine die Liste wohl noch um Tierquälerei erweitert«, seufzte Britta. Fanny schüttelte leise den Kopf. Überhaupt nicht wie Mika!

»Die versaut mir total meine Quote! Vielleicht können wir die Familie ja überreden, sie doch noch zu behalten!«

»Alles klar, machen wir«, murmelte Fanny, um etwas Unverfängliches zu sagen. Britta sah sie scharf an. »Wie, alles klar? Wenn ich sagewir, meine ich natürlichmich! Du sagst kein Wort, hältst dich im Hintergrund und beobachtest alles für das Protokoll, das du den Rest des Tages schreiben wirst! Ist jetzt alles klar?!«

Diesmal nickte Fanny nur. »Dann wollen wir mal«, sagte Britta, setzte ihr Sozialarbeiter-Lächeln auf und drückte den Klingelknopf. Der Türöffner summte und Fanny folgte ihr mit einer Ich-bin-nur-Praktikantin-Miene ins Haus.

»Sieee haaat miiichhh geehaaauuueeennn.« Die durchdringende Heulbojen-Stimme passte so gar nicht zu dem massigen Körper des Jungen, der zusammengesunken in einem lilafarbenen Polstersessel kauerte. Er zeigte mit dem Zeigefinger auf das Mädchen, das mit gesenktem Kopf in der Mitte des Zimmers stand.

»Ja, Ferdinand, das hast du schon gesagt. Daran zweifelt hier ja auch niemand.«

Doch. Ich, dachte Fanny, die diskret an der Wand hinter dem Sofa stand. Ferdinand war nämlich nicht nur einen Kopf größer als das schmächtige Mädchen mit den wilden braunen Locken, er wog auch sicher das Doppelte. Nicht zu bestreiten war dagegen, dass er ein amtliches grün-blau-rotes Veilchen im Gesicht hatte, das aussah, als hätte er sich in einer Hafenkneipe geprügelt.

Britta saß auf dem Sofa neben Frau Schwenk, die offensichtlich die Mutter von Ferdinand war. Sie war, schätzte Fanny, fast zwei Meter groß und hatte das gleiche teigige Gesicht und die gleichen straßenköterfarbenen Haare. Beide machten ein betroffenes Gesicht.

»Willst du uns mal erzählen, wie es dazu kam?«, fragte Britta und Fanny war überrascht, wie sanft und einfühlsam sie klingen konnte.

»SIEhat Justin Bieber gequält!ICHhab ihr gesagt sie soll aufhören! Da hatSIEmich gehauen!« Ferdinands Stimme überschlug sich fast vor rechtschaffener Empörung. Dann fiel ihm sein Veilchen wieder ein und er schluchzte zur Sicherheit noch einmal laut auf. Britta nickte nachdenklich.

»Und Justin Bieber ist …?«

»Singendes Unterhosen-Model mit Frisurproblem!«, kam es prompt aus Fannys Mund, bevor sie es verhindern konnte. Oops! Britta, Ferdinand und seine Mutter ignorierten sie, aber die Mundwinkel des Mädchens, das laut Brittas Akte wohl Ari hieß, zuckten kurz nach oben. Doch dann ertönte die Stimme von Ferdinands Mutter, und Aris Gesicht fiel wieder in sich zusammen.

»Das ist unser armer, armer Hund. Dieses … Kind hat ihm die Schnurrhaare abgebrannt! Abgebrannt mit einem Feuerzeug! Das arme Tier ist völlig verstört, taumelt herum, stößt gegen Türen …!«

Als wäre es von einem unsichtbaren Regisseur so geplant gewesen, wuselte in diesem Moment ein unscheinbarer brauner Mischling ins Zimmer, kollidierte mit dem Sessel, auf dem Ferdinand saß, stieß einen entsetzen Heuler aus, machte eine Kehrtwendung und floh aus dem Wohnzimmer.

»Haben sie das gesehen? Er hat Angst vor ihr! Wir alle haben Angst! Irgendwas stimmt nicht mit ihr! Sie ist einfach …«

Während Frau Schwenk sich immer weiter hineinsteigerte, sah Fanny Ari an. Und in dem Moment war sie sich plötzlich völlig sicher, dass dieses Mädchen dem Hund kein Haar gekrümmt hatte. Sie wusste es nicht nur, weil sie gesehen hatte, dass Justin Bieber auf dem Weg zu Ari gewesen war, aber nicht an Ferdinand vorbeiwollte. Und sie wusste es auch nicht nur, weil der unförmige Junge ganz eindeutig Bissspuren an der rechten Hand hatte. Sie wusste es, weil sie es wusste. Fühlte. Es war seltsam, aber Ari kam ihr auf merkwürdige Art bekannt vor. Als hätte sie sie schon einmal getroffen. Fanny wühlte in ihrer Erinnerung. Sie war während des Praktikums schon einigen »Klienten«, wie Britta sie nannte, begegnet, aber an ein Mädchen mit wirren Locken und hellgrauen Augen hätte sie sich mit Sicherheit erinnert. Vor allem aber hätte sie sich ganz sicher an jemanden erinnert, der tat, was Ari nun tat: sie explodierte.

Es begann mit einem leisen Grollen, tief in ihrer Kehle, wie ein entferntes Gewitter. Langsam hob Ari den Kopf und ihre Augen begannen gefährlich zu glitzern. Doch schienen weder Britta noch Frau Schwenk noch der tumbe Ferdinand das zu bemerken. Frau Schwenk war auch noch mitten in ihrer Tirade, zu der Britta nur verständnisvoll nickte. »Sie ist unmöglich. Nicht zu händeln. Wir hatten wirklich viel Geduld mir ihr, aber ein unschuldiges Tier zu quälen, da ist einfach eine Grenze erreicht.« Sie verschränkte die Arme vor ihrer breiten Brust. »So leid es mir tut, aber wir müssen sie abgeben.«

Mit einiger Besorgnis bemerkte Fanny, wie die Muskeln an Aris Kiefer zuckten, wie ihre Fäuste sich zusammenballten und sie begann, leicht auf den Fußballen hin und her zu wippen.

Britta wandte sich an Ari: »Kannst du uns sagen, warum du das gemacht hast, Ari?« Nun sahen alle das Mädchen an – und Fanny hatte plötzlich das Bedürfnis, hinter der hässlichen Monstercouch in Deckung zu gehen.

»Nein.« Es war mehr ein Zischen als ein Wort, denn Ari hatte die Zähne so fest zusammengebissen, dass sie den Mund nicht wirklich öffnen konnte. Offenbar versuchte sie verzweifelt, sich zu beherrschen.

»Sehen Sie? Frech. Frech und aggressiv. Mit diesem Kind stimmt einfach etwas nicht und –« Doch weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment brach es aus Ari heraus. Mit einem wilden Satz stürzte sie sich auf das Sofakissen, das neben Frau Schwenk lag, prügelte mit beiden Fäusten darauf ein und brüllte dabei so laut, das Fannys Ohren klingelten. »HÖR AUF! HÖR EINFACH AUF! HÖRT ALLE AUF! AUFHÖREN!« Und in dem nun folgenden Tumult, in dem Britta versuchte, Ari zu bändigen und sich Ferdinand laut heulend an seine Mutter klammerte, bemerkte niemand außer Fanny den braunen Hund. Justin Bieber kam schwanzwedelnd durch die offene Wohnzimmertür gelaufen und während Britta das strampelnde Mädchen gekonnt in den Schwitzkasten nahm, leckte er tröstend Aris Hosenbein.

»So. Das war’s. Die geht jetzt in den Bunker, ein für allemal, und wenn mir das hundertmal die Quote versaut, ist mir das auch scheißegal!« Still saß Fanny neben Britta, die ihr Auto wütend durch den morgendlichen Berufsverkehr steuerte. Ari hatte sie im Eifer des Gefechts in die linke Hand gebissen und Britta konnte deshalb nur einhändig lenken, was zusammen mit der Aufregung eine nicht ganz ungefährliche Kombination war.

»Dieses kleine Scheusal!«, fauchte Britta und bog mit quietschenden Reifen um die Ecke. »Ich hoffe, du hast alles mitgeschrieben? So eine Einweisung ist ein bürokratischer Albtraum, da brauchen wir ein wasserdichtes Protokoll!« Fanny machte eine vage Kopfbewegung. Sie hatte zwar nicht mitgeschrieben, aber sie würde ganz bestimmt nicht vergessen, was sie da eben erlebt hatte.

»Sie … sie kommt jetzt also ins Heim?«, fragte sie vorsichtig.

»Allerdings!«, knurrte Britta, um Fanny dann zu belehren. »Wir nennen das allerdings nicht mehr Heim heutzutage.«

»Sondern Bunker?« Fannys Augenbraue war unwillkürlich nach oben gewandert. Britta sah sie scharf an.

»Von mir hast du das nicht gehört! Beschützende Einrichtung, so heißt das. Und das ist eine … therapeutische Einrichtung, die die Welt vor schweren Fällen wie Ari schützt.«

»Oder umgekehrt?«, murmelte Fanny leise, doch nicht leise genug.

»Was war das?«

»Nichts.« Britta nickte zufrieden und sie fuhren eine Weile schweigend, bis Fanny es nicht mehr aushielt.

»Ich meine nur … ich denke nicht, dass Ari dem Hund was getan hat. Ich denke, der Junge hat dem Hund was getan, und vielleicht hat Ari ihn einfach verteidigt. Okay, sie ist ein bisschen ausgeflippt, aber … ich glaube nicht, dass sie wirklich gewalttätig ist. Ich finde … sie hat noch eine Chance verdient«, schloss Fanny hastig, denn Britta sah sie an, als wolle sie Fanny an der nächsten Kreuzung aus dem Auto werfen. Britta hob ihre Hand. Sie hatte sie notdürftig verbunden, doch allmählich sickerte rotes Blut durch das Papiertaschentuch.

»Nicht gewalttätig, hm?«

»Das war ein Versehen«, sagte Fanny trotzig und fragte sich gleichzeitig, warum sie sich für die kleine Kratzbürste eigentlich so weit aus dem Fenster lehnte.

»Na wunderbar«, feixte Britta. »Wenn du so viel Einsicht in Aris Seelenleben hast, dann macht es dir ja sicher nichts aus, sie morgen gleich in der Früh abzuholen und in den Bunk… in die beschützende Einrichtung zu begleiten? Bis ich einen Transport organsiert kriege, dauert das sonst ewig. Das traust du dir doch zu, oder?« Sie sah Fanny herausfordernd an, die keine Miene verzog. Vielleicht war das die Gelegenheit, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen.

»Natürlich«, sagte sie deshalb cool und fügte dann eine Spur kleinlauter hinzu: »Ganz alleine?«

»Natürlich nicht! Ich schicke dir noch Sven mit«, sagte Britta und lächelte dabei böse. Fanny hätte am liebsten ihren Kopf auf das Armaturenbrett geschlagen. Ausgerechnet Sven!

2. Kapitel

Als Mika sich von Ostwinds Koppel auf den Weg zurücknach Kaltenbach machte, war die Sonne schon ein gutesStück höher geklettert. Und im Gegensatz zu Mika war es ihr auch gelungen, die dunklen Wolken zu vertreiben. Mika hatte noch lange nach dem Telefonat mit Fanny dagelegen und versucht, die widersprüchlichen Gefühle zu entwirren, die sich in ihrer Brust zu einem schmerzhaften Knäuel verknotet hatten: Sorge um Ostwind, Sehnsucht nach Milan und, seltsamerweise, Angst. Nur vor was, das wusste sie einfach nicht. Sie dachte an ihren Traum und prompt überkam sie ein Frösteln. Mika hatte mittlerweile verstanden, dass sie heftiger und lebhafter zu träumen schien als ihre Mitmenschen, aber immer und immer wieder hilflos zusehen zu müssen, wie Ostwind gegen das Feuer ankämpfte – das war selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich. Unwillkürlich blieb sie stehen und drehte sich zum x-ten Mal um, um zu sehen, ob Ostwind vielleicht doch … ihr Herz sank. Der schwarze Hengst stand immer noch genau da, wo sie ihn verlassen hatte. Am äußersten Ende der Koppel. Er hatte den Kopf erhoben, die Ohren gespitzt und lauschte nach jedem noch so kleinen Geräusch. Ostwind, der immer so gerne mit wild peitschendem Schweif über die ganze Länge seiner riesigen Koppel galoppiert war, bewegte sich seit dem Unfall nur noch in einem Radius von wenigen Metern. Sam brachte ihm zwar jeden Morgen eine Fuhre frisch geschnittenes Gras, aber der Hengst fand selten die Ruhe, um es auch zu fressen. Es war zum Glück nur gut ein Drittel der großen Wiese von den Flammen versengt worden und auch hier hatte Sam bereits ganze Arbeit geleistet: Er hatte den verbrannten Boden mit dem Traktor umgepflügt, neu eingesät und seit ein paar Tagen war auf der dunklen Erde ein dünner grüner Flaum zu sehen. Der alte Unterstand war fast vollständig verbrannt, aber von den Überresten war nichts mehr zu sehen. Stattdessen stand dort bereits das stabile Fichtenholzgerippe einer neuen Hütte. Im Grunde erinnerte nichts mehr an den Unfall – nur Ostwinds Augen, die in diesem Moment auf Mika ruhten. Und plötzlich überkam die Angst Mika so heftig und unerwartet, dass sie rückwärts ein paar Schritte vom Schotterweg in die Wiese taumelte. Und dort gegen etwas stieß, das da eigentlich nicht sein sollte. Etwas, das aussah wie ein Baumstamm, der neben der Straße lag, aber keiner war. Es war weich und warm und lebendig. Erst kurz bevor sie mit einem lauten Schrei der Länge nach hinschlug, sah Mika den schwarzen Umriss, der sich wie eine große Schlange durch das hohe Gras davonschlängeln wollte. Doch die große Schlange war leider nicht schnell genug. Oder besser gesagt war es eben keine Schlange, sondern ein kleiner Mann mit wirren grauen Haaren in einem schwarzen Tai-Chi-Anzug. Auf dessen Brustkorb landete Mika nun unsanft mit einem dumpfen Uff. Als sie ihre zusammengekniffenen Augen wieder öffnete, waren ihre Nasenspitzen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Herr Kaan sah Mika ungerührt an.

»Was für ein wunderbarer Morgen für ein bisschen Ninja-Kampfkunst. Ich glaube, das war gerade eine unfreiwillige Variante von Warzenschwein-und-Tiger-begegnen-sich-im-hohen-Reisfeld.« Verdattert sah sie ihren alten Meister an, der sich ein kleines Lächeln gestattete, und trotz ihrer düsteren Gedanken musste Mika plötzlich grinsen.

»Solange ich nicht das Warzenschwein bin, meinetwegen.«

Kurz darauf saßen sie nebeneinander auf der winzigen Terrasse des alten Wohnwagens, in dem Herr Kaan seit fast drei Jahrzehnten lebte. Mika war mit einem Mal sehr froh, dass sie ihn bei seinem Frühsport überrumpelt hatte – auch wenn sie nicht genau verstand, warum er dazu auf allen Vieren im hohen Gras herumkroch. Sie hatte ihn zwar gefragt, aber im Gegensatz zu ihrer Großmutter, die bei jeder harmlosen Nachfrage gleich bis ins Mittelalter ausholte und die drei wichtigsten Standardwerke zum Thema aus der Bibliothek herbeischaffte, war Herr Kaan einsilbig.

»Inpo–«, hatte er knapp geantwortet und dann auf Mikas ratloses »Ach?« hinzugefügt: »Ninjutsu. Die Kunst des Versteckens.«

»Aha«, Mika nickte vage und beschloss, es dabei zu belassen. Sie war für den Moment einfach nur zufrieden, hier zu sitzen, die Morgensonne zu genießen und mit Herrn Kaan zu schweigen. Sie hatte sich fest vorgenommen, ihn nicht wieder mit ihrer Sorge um Ostwind zu behelligen. Auf keinen Fall würde sie ihm erzählen, was sie heute Morgen endgültig beschlossen hatte! Der alte Mann hatte immer wieder, wenn sie davon anfing, dass sie ihre Reise wegen Ostwinds Zustand absagen wollte, ungehalten reagiert. Jetzt wo sie so darüber nachdachte, fiel ihr erst auf, dass er es auch nicht gerne sah, dass Mika so viel Zeit bei Ostwind verbrachte. Immer wieder hatte er sie mit den unterschiedlichsten, oft fadenscheinigen Begründungen weggeschickt. Nein, sie würde ihm kein Wort sagen.

»Ich fahre nicht zu Milan. Ich bleibe hier. Ostwind braucht mich«, sagte sie fast im gleichen Augenblick und sah Herrn Kaan angriffslustig an. Doch ihr alter Meister antwortete nicht. Er sah ruhig weiter geradeaus und schwenkte den Becher mit Kräutertee in seiner Hand. Mika überkam plötzlich eine heftige Wut.

»Ja? Nein? Was?«

Endlich drehte Herr Kaan sich zu ihr. »War das eine Frage an mich? Es klang nicht danach.« Seine blauen Augen sahen Mika forschend an, und die Wut verflog genauso schnell, wie sie gekommen war. Mika ließ den Kopf hängen.

»Was ist los? Warum …«, sie suchte nach Worten für ein Gefühl, das sie selbst nicht richtig verstand. »Warum sind Sie nicht mehr bei mir? Hab ich was falsch gemacht? Denken Sie, der Brand war meine Schuld? Hätte ich … bei ihm sein müssen?«

Herr Kaan sah überrascht auf. »Deine Schuld? Nein! Wie kommst du auf so was?«

»Weil es sich so anfühlt«, sagte Mika leise.

Herr Kaan lächelte. »Du bist wirklich unglaublich!«

»Hä?« Mika verstand nun gar nichts mehr. »Wieso das jetzt?«

»Weil du fühlst. Du fühlst, wo andere Menschen sehen. Oder hören. Das ist wie eine Nebenwirkung deiner Gabe. Vielleicht auch manchmal …« Er sprach nicht weiter, denn Mika sah ihn nur noch ratloser an. Herr Kaan überlegte einen Moment, dann fragte er: »Was fühlst du, wenn du bei Ostwind bist?«

»Unruhe. Und Angst.« Mika hatte geantwortet, bevor sie nachdenken konnte. »Und ich mache mir Sorgen«, fügte sie hinzu.

Herr Kaan klatschte in die Hände und nickte triumphierend, als habe er genau das erwartet. »Genau!«

»Was?«, fragte Mika baff, doch er stand einfach auf und verschwand ohne ein weiteres Wort im Inneren des Wohnwagens. Mika seufzte. Manchmal wünschte sie sich, Herr Kaan wäre doch ein bisschen mehr wie ihre Großmutter. Im Zweifel war zu viel Information besser als … doch ehe sie den Gedanken zu Ende gedacht hatte, war ihr Meister zurückgekehrt. Er hatte eine speckige Ledermappe dabei. Als er das Leinenbändchen entknotete, das die beiden Deckel zusammenhielt, und die Mappe aufklappte, stieg eine Staubwolke auf. Mika nieste und Herr Kaan murmelte »Mal wieder staubwischen«, während er in den losen Papieren blätterte. Neugierig spähte Mika über seine Schulter und sah, dass es sich bei den Blättern zum großen Teil um Skizzen und Aquarellzeichnungen handelte. Das Papier war an den Rändern vergilbt und die Farben verblasst, trotzdem konnte sie sehen, dass, wer immer sie gemalt hatte, gewusst hatte, was er tat. Ein Motiv hatten alle Zeichnungen gemeinsam: Pferde. Manche in wildem Galopp, mit seltsamen Sätteln und Reitern in langen wehenden Gewändern, andere waren bemalt mit Symbolen. Manchmal waren es auch Abbilder von Statuen oder Wandmalereien, die noch ein gutes Stück älter aussahen als die Zeichnungen selbst. Auf einigen Blättern hatte jemand außerdem Notizen in einer winzigen, dicht gedrängten Handschrift gemacht.

»Was ist das?«, fragte Mika endlich, nachdem Herr Kaan keine Anstalten machte, sie aufzuklären.

»Meine Reiseskizzen. Mongolei, 1971.«

»Sie haben das gemalt?« Mika war beeindruckt. Andererseits war, wenn man genau hinsah, die Ähnlichkeit zu Herr Kaans Schnitzereien erkennbar. Wieder blickte sie über seine Schulter und sah ein Bild, das sie nur zu gut kannte. Sie hatte es zum ersten Mal gesehen, als sie im Sommer vor fünf Jahren Herrn Kaans Wohnwagen betreten hatte. Und zwei Jahre später wieder, an der Wand eines verfallenen Hauses in der andalusischen Wildnis. Auch die Bleistiftzeichnung, die Herr Kaan nun auf den Knien hielt, zeigte eine schlafende Gestalt, die eingerollt neben einem Pferd lag, das über sie zu wachen schien.

»Norjsotsch«, sagte Herr Kaan und lächelte dabei fast zärtlich auf die blasse Skizze hinab.

»Ja, ich weiß«, sagte Mika. »Aber was hat das …« – mit mir zu tun, wollte sie den Satz vollenden, aber sie tat es nicht. Herr Kaan glaubte fest an diese alten Geschichten, die er auf seinen Reisen in die Mongolei gehört hatte. Seit ihrer ersten Begegnung mit Ostwind war Herr Kaan sich sicher gewesen, dass Mika ein sogenannter »Schläfer« sei. Ein Pferdewesen, das die Mongolen so nannten, weil diese Menschen mit einer besonderen Gabe geboren wurden. Sie schliefen bei den Pferden, nicht bei den Menschen, weil sie ihnen näher waren. Sie konnten sie intuitiv verstehen, ihre Sprache sprechen, waren, wie Herr Kaan es ausdrückte, Pferde in Menschengestalt. Mika selbst war das alles immer ein bisschen unheimlich gewesen. Was sie mit Pferden verband, war für sie völlig selbstverständlich. Sie brauchte dafür keinen Namen – schon gar nicht, wenn er so vollkommen unaussprechlich war wie Norjsotsch.

»Das hatALLESmit dir zu tun«, antwortete Herr Kaan nun auf die Frage, die sie nicht gestellt hatte. Er kniff die Augen zusammen, um zu lesen, was er vor über vierzig Jahren am Rand der Zeichnung notiert hatte. »Der Schläfer fühlt wie das Pferd. Ihre Energien ähneln sich. Sie ist wie Wasser: fließend, anschmiegsam, geschmeidig. Doch ist die Energie gestört, können Strudel entstehen, die beide, Pferd und Reiter, in die Tiefe ziehen.«

Herr Kaan sah Mika ernst an. »Verstehst du, was ich dir sagen will?«

»Nein«, sagte Mika langsam, obwohl sie doch eine leise Ahnung hatte. Aber sie war nicht sicher, ob sie hören wollte, was nun folgte.