Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Una edición sin precedentes de los textos periodísticos del gran novelista inglés, con varios inéditos en español. Charles Dickens fue periodista antes que novelista, y su éxito como escritor de ficción nunca lo apartó de una labor que adoraba. Desde que, siendo adolescente, se iniciara como reportero parlamentario, publicó más de cuatrocientos artículos en prensa, fundó y editó dos semanarios y cultivó los géneros más diversos: la sátira y la farsa, el melodrama y la estampa costumbrista, la opinión y el ensayo breve. Con varios artículos inéditos en castellano, esta cuidada selección, traducida y comentada por Dolores Payás, pretende acercar al lector contemporáneo el colosal legado periodístico de Dickens, poco conocido en el ámbito hispanohablante. En estas páginas conviven, en perfecta armonía, el poeta y el humorista, el escritor insomne y el cronista belicoso, el paseante empedernido y el amante de los cementerios solitarios. Lejos de ser una mera crónica de la Inglaterra victoriana, estos textos nos hablan de cuestiones, públicas y privadas, que resuenan con un inquietante eco de actualidad: puritanismo trasnochado, charlatanería política y populismo, leyes chapuceras, intromisión del Estado en la vida privada, pobreza y exclusión social; temor a la soledad, a la enfermedad y a la muerte. El resultado es un conjunto fascinante y vivaz, lírico y reflexivo, lleno de emoción y de una comicidad descacharrante. Dickens en estado puro. Una lectura imprescindible. La crítica ha dicho… «Si ello fuera posible, yo propondría dedicar los cincuenta minutos de cada una de mis clases a una meditación absorta y silenciosa, consagrada a la pura admiración de Dickens.» Vladimir Nabokov «Como si se anticipara a la cultura actual, aunque criticara la cultura de aquel momento, Dickens no dejaba de sospechar que la búsqueda de la corrección política sólo podía ofrecer obras forzadas, carentes de chispas y autenticidad.» Diego Gándara, La Razón

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

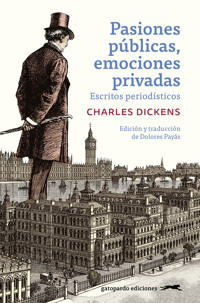

Portada

Pasiones públicas,

emociones privadas

Pasiones públicas,

emociones privadas

Escritos periodísticos

charles dickens

Edición y traducción de Dolores Payás

© de la traducción, la edición y los textos introductorios: Dolores Payás, 2024

© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2024

Rambla de Catalunya, 131, 1.o-1.a

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Este libro ha gozado del apoyo de la Fondation Jan Michalski.

Primera edición: enero de 2024

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: © Javier Jaén

Imagen de la página 7: ilustración de Harry Furniss

para las Obras completas de Charles Dickens (1897)

Imágenes de las páginas 29, 111, 177, 241: cortesía de la Wellcome Collection

Imagen de la página 105: cortesía de Smith College Special Collections

Imagen de la página 361: cortesía de la Varsavsky Collection

Where Have You Been?: Selected Essays, de Michael Hofmann

© Farrar, Straus and Giroux. Citas autorizadas por el autor

eISBN: 978-84-127403-8-7

Depósito legal: B 20676-2023

Impresión: Liberdúplex S.L.

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

Prólogo

PASIONES PÚBLICAS

1. LA WORKHOUSE

«Un recorrido por el asilo de indigentes»

«Una escena nocturna en Londres»

2. EL ARMA MÁS MORTÍFERA

«Nuestro insigne amigo»

«Cinco nuevas cláusulas en la Ley de Criminales»

«Eternamente niño»

«Roncando para millones»

«Fraude en el mundo de las hadas»

3. COMPASIÓN VERSUS REVOLUCIÓN

«Antes de dar comienzo»

«A los trabajadores»

«Adoctrinamiento desde la magistratura»

«Carne hervida en la nueva Inglaterra»

4. AL ATAQUE

«Lo que no consiga la Ley Dominical»

«El flete del ‘Gran Tasmania’»

«El pingüe negocio de la muerte»

«Depresión y abstinencia radical»

5. URANIA COTTAGE

«Una llamada»

«Un hogar para mujeres de la calle» [extracto]

EMOCIONES PRIVADAS

6. LO MEJOR Y LO PEOR DE CADA CASA

«Las calles. Mañana»

«Las calles. Noche»

«El furgón de los presos»

«La paciente del hospital»

7. ALBIÓN FRENTE AL ESPEJO

«Insularidades»

«Piscolabis para viajeros»

8. LA COMEDIA HUMANA

«Natalicios. Los señores Meek tienen el placer de anunciar…»

«Mi pelmazo particular»

9. PAISAJES ÍNTIMOS

«En la cama, y sin pegar ojo»

«El largo viaje»

«Algunas reflexiones sobre la mortalidad»

«La ciudad de los ausentes»

10. NADIE ES PERFECTO

«Declaración personal»

Epílogo

APÉNDICES

La traducción, un oficio de catacumbas

Agradecimientos

Bibliografía

Charles Dickens

Otros títulos publicados en Gatopardo

Nos entregamos, desarmados y rendidos, a la voz de Dickens. Así de simple. Si ello fuera posible, yo propondría dedicar los cincuenta minutos de cada una de mis clasesa una meditación absorta y silenciosa, consagrada a la pura admiración de Dickens.

Vladimir Nabokov,Curso de literatura europea

Prólogo

Charles Dickens (1812-1870) no requiere presentación en el mundo de habla hispana. Exceptuando a Shakespeare, no hay autor más conocido que él en lengua inglesa. Sin embargo, pocos lectores hispanohablantes —e ingleses, si nos atenemos a la verdad— saben que este gran creador de ficciones fue periodista antes que novelista, y que permaneció sólidamente vinculado a la prensa durante toda su vida. La suya fue una existencia demasiado corta, pero esta brevedad quedó compensada con creces por la exuberancia creativa y una actividad frenética en todos los frentes. La hipérbole acompaña a Dickens como una sombra fiel. Y si su obra de ficción es enorme, la periodística no le va a la zaga. De hecho, es colosal. Abarca la totalidad de su carrera como escritor, alimenta sus ficciones, se solapa con ellas. En ocasiones, la dinámica es similar a la de los vasos comunicantes; otras veces, las fronteras entre los dos quehaceres se vuelven borrosas, para obsequiarnos pequeños monstruos literario-periodísticos, magníficas hibridaciones.

Sus inicios en la profesión fueron precoces. A la tierna edad de diecisiete años era reportero en el Doctor’s Commons (tribunales civiles). A los veinte, documentaba las sesiones parlamentarias de Westminster para el Mirror of Parliament y el True Sun. A los veintidós seguía en el Parlamento, ahora como cronista del Morning Chronicle. En paralelo a su labor remunerada empezó a escribir textos personales, escenas de la vida londinense —sketches— que firmaba con el seudónimo Boz. En 1833, el Monthly Magazine presentó la primera de estas escenas al público y la acogida fue sensacional. Siguieron muchas más. El reportero Boz ganó fama y prestigio y enseguida se convirtió en parte integrante del paisaje londinense. Sus sketches alcanzaron tal popularidad que en 1835 se publicó un volumen con una recopilación de algunos de ellos (Sketches by Boz),1 a la que no tardó en seguir un segundo volumen con nuevos textos. Para entonces Dickens se encontraba inmerso en la que sería su primera obra de ficción: The Pickwick Papers.

Como detalle curioso —sirve para ejemplificar los vasos comunicantes antes mencionados—,Pickwick no surgió como una ficción espontánea, sino que deriva de un encargo hecho a Boz. Sucedió que ciertos editores le pidieron que escribiera algunos relatos breves para enriquecer y unificar una serie de ilustraciones hechas por un artista que entonces estaba en boga. Boz aceptó y a partir de ahí el asunto se desbocó —el desbocamiento es otra constante en Dickens—, de tal modo que el encargo acabó con el artista en boga ilustrando las narraciones de Dickens y no a la inversa. Los relatos cortos habían emprendido su propio vuelo, tragándose el proyecto original para alumbrar una obra distinta, independiente, y tan afortunada desviación desembocó en los aclamadísimos Pickwick Papers. El libro se publicó en 1836. Dickens tenía solo veinticuatro años, pero ya era un personaje público. No tardaría en llegar Oliver Twist. Y el resto es historia.

Volviendo a la prensa. En 1836, el autor cambió su labor como reportero en el Morning Chronicle por la de director editorial del Bentley’s Miscellany, semanario de nueva creación en el que continuó escribiendo sus artículos durante tres años y donde también publicó las veinticuatro entregas que componen Oliver Twist. Otro éxito sensacional.

En 1839, afianzada ya su reputación como novelista y reportero, Dickens da un paso más. Deja el Bentley’s Miscellany para fundar su primer magacín semanal, al que bautiza como Master Humphrey’s Clock, y del que es demiurgo y monarca absoluto. De aquí en adelante, la aventura periodística deviene ya imparable. Es un lujo que se podrá permitir, alentado y sustentado por las grandes ventas de sus novelas, la independencia financiera y una popularidad entonces inaudita en un escritor —no resulta exagerado afirmar que Dickens es el primer novelista con atributos contemporáneos: mundialmente famoso, generador de un marketing específico, escritor de best sellers, militante activo en favor de los royalties, promotor de la primera asociación de escritores, filántropo…, en definitiva, un genuino influencer.

El amor de Dickens por la profesión periodística perduró hasta el final de sus días. Hizo de todo: fue articulista, reportero a pie de calle, editor y empresario. Sobre esto último, cabe destacar su participación en dos semanarios: Household Words (1850-1859), del que fue editor y propietario del cincuenta por ciento; y All the YearRound (1859-1895), del que fue copropietario mayoritario y director editorial hasta su muerte. A todo lo anterior hay que sumar una serie de relatos y textos cortos escritos entre 1860 y 1861, recopilados bajo el título The Uncommercial Traveller.

Hablamos, pues, de un volumen ingente de artículos, reportajes y relatos breves. Textos que abordan infinidad de materias: administraciones incompetentes, leyes, política, laberintos burocráticos, pobreza, exclusión social, salud pública, insularidad, temas culturales, asuntos humanos. Los tonos y géneros son también diversos; hay sátira y hay farsa, pequeños melodramas, estampas costumbristas, artículos de opinión, ensayos breves. Las voces literarias que nutren el corpus periodístico de Dickens conforman un coro fabuloso repleto de registros, algunas veces estentóreos y robustos, y otras, líricos y refinados; algunas veces sentimentales, moralistas, y otras, humorísticos, airados y acusadores. El resultado final es de una riqueza sin parangón; fascinante y vivaz, lleno de emoción y de una comicidad descacharrante.

*

Quizá algunos lectores se pregunten si tiene sentido exhumar la obra periodística de Dickens ahora, en el primer cuarto del siglo xxi. Lo tiene. Mucho, y no por razones arqueológicas.

Los actuales medios de comunicación, sumados a la intimidante capacidad multiplicadora de las nuevas tecnologías, gozan de un poderío inmenso. Hacen y deshacen a su antojo. Crean reputaciones en un minuto para destruirlas al siguiente. Lanzan noticias, reales o inventadas, y generan modas e ideologías. Reinventan la historia, deciden qué hechos se omiten, qué hechos adquieren relevancia. Por todo ello, la responsabilidad que recae sobre los hombros de la profesión periodística es hoy en día enorme. Sobrellevar una carga tan pesada con cierta gracia requiere mucha dedicación, criterios e ideas alejados de la ortodoxia, capacidad de penetración, inteligencia, humor y astucia. Así las cosas, el momento parece óptimo para redescubrir una obra adornada con todas estas virtudes.

Dejando a un lado el cuadro general descrito, existen otros argumentos concretos en favor de esta resurrección dickensiana. A buen seguro el lector irá adivinándolos conforme avance en la lectura del libro; yo me limitaré a ponerlo sobre la pista de tres, tan válidos para un periodista como para cualquier amante de la literatura y las ideas.

Uno. Los textos periodísticos de Dickens jamás se despegan de la dimensión humana; la energía que los impulsa está enraizada en la tierra y en la vida real, cotidiana. Estas premisas se traducen en observaciones presididas por un sentido común aplastante y por un sentido del humor contundente. Pedagogía en el sentido más auténtico y elevado de la palabra, algo de lo que estamos bastante necesitados en nuestros tiempos.

Dos. El periodismo de Dickens es estilísticamente ejemplar y debería servir como fuente de inspiración. Un texto periodístico de alta calidad literaria enriquece tanto como la lectura de un libro, con la ventaja de que a los nuevos lectores el formato corto les resulta más digerible. Por oposición, un texto escrito con pobreza no solo no educa, sino que deseduca, pues normaliza y legitima unos estándares de escritura cada vez más esqueléticos y defectuosos, a menudo plagados de faltas de ortografía y sintaxis.

Tres, y definitivo. La escritura de Dickens palpita de vida. Está confeccionada con materia orgánica: carne, sangre, fluidos, pulsos muy profundos. Dickens es un escritor entregado, temerario y salvajemente honesto. Engarfia la realidad sin guantes protectores para luego verterla sobre el papel con brutalidad, o ternura, o violencia, o comicidad. Es la vida cruda, sí, procesada por el genio creador. Y el efecto que produce la estilización de este descortezamiento es explosivo. El lector queda desarmado, sobrecogido por el poder que transmite su voz. A veces el asombro le puede y trata de descubrir dónde reside el truco —¡tiene que haberlo!—. ¿Qué mortal es capaz de desencadenar todas las bondades y furias del universo con solo un puñado de frases?

Charles Dickens.

Frente a la asepsia de los mundos digitalizados, secreciones, pestilencia y carne. Frente a los disparates y excesos de la corrección política, sátira y ridiculización. Frente a los limbos sonrosados y gaseosos, poesía que apuñala, lírica inyectada en vena. Humanidad y vida en estado sólido. Magnificencia, miseria, belleza y carroña.

Estamos muy lejos del metaverso y sus cursiladas.

*

Los treinta textos que se presentan en estas páginas apenas cubren un cinco por ciento de los artículos que Dickens publicó en vida. Seleccionarlos no ha sido tarea fácil; había mucho donde escoger. Cualquier elección se basa en algún criterio, y en el mío están en juego ciertas variantes que expongo a continuación. Su orden es irrelevante, les concedo a todas el mismo valor. En general, he tratado de hallar un equilibrio que dé homogeneidad y sentido al conjunto del libro.

Para «Pasiones públicas» busqué artículos que de alguna manera estuvieran vinculados con nuestra realidad: exclusión social, corrupción política, justicia, ética de la vida pública. Encontré muchos más de los que esperaba, lo cual no sé si es motivo de alegría —al fin y al cabo, se considera que Inglaterra fue la gran democracia del xix— o de desazón —no parece que hayamos progresado demasiado desde entonces—. Sea como fuere, vivimos tiempos de mudanzas y convulsiones, y existen suficientes paralelismos entre el universo dickensiano y el nuestro —sospecho que algunas de estas similitudes se acentuarán en los próximos años—. La época victoriana trajo consigo un cambio de paradigma tan sustancial como el que estamos experimentando ahora mismo, y algunos de los grandes debates públicos de aquellas décadas despiertan ecos que nos resultan familiares. Es verdad que ya no tenemos instituciones como la workhouse, pero en nuestras urbes abundan los ciudadanos en situación de pobreza y marginación: desempleados, personas sin techo, inmigrantes y refugiados, familias que no llegan a final de mes. Tampoco nos faltan políticos mediocres y vendidos, ni personajes expertos en acumular riqueza y exhibir un lujo obsceno. Y, desde luego, andamos más que sobrados de tonterías y frivolidades, de monigotes que gesticulan en el vacío y ejercen gran influencia social aun sin poseer un solo talento o mérito personal. En este contexto, las piezas periodísticas de Dickens adquieren una dolorosa patente de modernidad.

Para «Emociones privadas» he elegido textos que nos hablan de ciertos paisajes interiores de Dickens, de sus fantasías y obsesiones solitarias. Son peripecias subjetivas narradas con lírica y humor, entretenidas, salpicadas de reflexiones inteligentes y originales. Como recompensa añadida, en algunos de estos escritos íntimos he descubierto una voz literaria extraordinaria, profética por su modernidad.

Mi aspiración es que esta antología funcione como un mínimo muestrario de lo que fue el gigantesco genio periodístico de Dickens: su imaginario fértil y suculento, su rara capacidad para dominar todos los registros dramáticos. En coherencia con ello, he optado por la diversidad y el color, particularmente en lo que respecta a los diferentes géneros narrativos: sátira, melodrama, ensayo, narración breve, reportaje. Idealmente, el lector debería leer este libro como se le antoje y en el orden que más le plazca. Saltando de un artículo a otro, de un género a otro. Poco importa cuál sea su talante del momento; mi convicción es que en estas páginas hallará la manera de satisfacerlo. Si quiere enfadarse, el autor le dará motivos más que suficientes para que se ponga hecho un basilisco. Si quiere reírse a carcajadas, aquí encontrará material de sobra para ello. Si le apetece soltar una lágrima, Dickens le pondrá en bandeja mil razones para que solloce a gusto. Y si lo que quiere es pasar un rato de desasosiego y terror, le bastará con sentarse al lado de nuestro hombre en una noche desapacible de invierno. Allí, apoltronados los dos frente a las llamas danzarinas de un buen fuego, podrán entretener las horas departiendo sobre depósitos de cadáveres, naufragios tremendos, ahorcados meciéndose en noches con o sin luna, caníbales (blancos), espectros dolientes y camposantos putrefactos.

La ambición última de todo escritor es compartir sus propias emociones y pasiones con el lector, y el traductor no es ajeno a esta flaqueza. He procurado que mi recopilación abarque un amplio espectro de registros; no sé si lo habré conseguido. Este libro nació como un experimento muy personal y es inevitable que esté tintado con los colores de mis gustos y mi carácter. Por la misma razón —apetencia subjetiva—, he preferido agrupar los artículos por conceptos y no desplegarlos de modo cronológico, algo que, seguramente, sería más académico, pero, a mi modo de ver, menos atractivo. Apelo a la indulgencia del lector en lo que respecta a estos asuntos. Cuento con que el vigor y la belleza de Dickens le harán olvidar cualquier tendenciosidad y tropiezo por mi parte. Mi deseo es que estos textos consigan conmoverlo tanto —en un sentido o en otro— como me han conmovido a mí durante los años en que he departido con ellos.

1. Veinticinco de estos sketches han sido publicados en España: Escenas de la vida de Londrespor Boz (2009), edición a cargo de Miguel Ángel Martínez-Cabeza, Madrid, Abada Editores.

PASIONES PÚBLICAS

Cuanto más cambia algo, más se parece a lo mismo.

Alphonse Karr

1

LA WORKHOUSE

Quintaesencia de la Inglaterra victoriana, la workhouse es una institución que no tiene paralelo en España. A efectos prácticos, en este libro aparecerá siempre rebautizada como «asilo de indigentes», pero, en realidad, tampoco es exactamente eso.

Dado que las referencias a la workhouse son una constante en la obra de Dickens, creo conveniente situar un poco al lector.

La institución, muy antigua —hay noticias de su existencia desde el siglo xiv—, nació con la finalidad de ofrecer techo y trabajo a las clases más menesterosas. Con el tiempo, sin embargo, sus objetivos fueron degradándose, y en 1834, la promulgación de la Poor Law System—que regulaba el encaje de los pobres en la sociedad— acabó por darle la puntilla para convertirla en lo que Dickens describe magistralmente en sus obras. Lejos de funcionar como lugar de acogida y redención para los más necesitados, la workhouse victoriana pasó a ser, de facto, una prisión o, mejor dicho, un campo de concentración en el que el Estado confinaba a sus elementos más marginales y vulnerables. Ingresar en una workhouse era muy fácil; salir de ella resultaba bastante más difícil. Cualquier intento de fuga se penalizaba con dureza.

Hubo innumerables workhouses repartidas por la geografía inglesa. A principios del siglo xix, solo en la ciudad de Londres, había ochenta. Las condiciones de vida podían variar, dependiendo de quién regentara el establecimiento, pues el «guardián» o director de la institución concreta gozaba de poderes muy amplios que utilizaba a capricho. Esta arbitrariedad dio pie a considerables abusos y situaciones sórdidas, en las que administradores desaprensivos medraban a costa del trabajo, la enfermedad y la muerte de los seres humanos que tenían a su cargo. Algunos de estos incidentes de pesadilla llegaron a oídos del público, generando escándalo y estupor, y la voz acusadora de Dickens fue una de las que más contribuyó a darlos a conocer. Instituciones en las que las condiciones de higiene eran deplorables; la enfermedad, rampante; y las cifras de mortalidad, estratosféricas. Llovía sobre mojado, pues en el mejor de los casos las regulaciones oficiales de la workhouseya resultaban, de por sí, más que severas. Su lista de normas y prohibiciones era interminable (recuérdese el revuelo que se arma cuando Oliver Twist tiene la osadía de pedir una segunda ración de comida), y los castigos que conllevaba su transgresión, humillantes y crueles. Iban desde la supresión de comidas por cualquier falta leve hasta el confinamiento solitario, pasando por los latigazos en público y, en última instancia, la cárcel. Al entrar en la workhouse, los nuevos residentes estaban obligados a deshacerse de todas sus pertenencias personales, incluida la ropa (allí llevarían el uniforme de la institución). Las familias se fragmentaban, los niños eran separados de sus padres, las mujeres de sus maridos. Una vez dentro, quedaban todos atrapados en una maquinaria implacable y deshumanizada que consideraba a los pobres como elementos sobrantes —y muy molestos— de la sociedad. El trabajo, obligatorio, era diverso. Doméstico para ellas: limpieza, lavandería, deshilachado de ropa vieja. Más físico para ellos: picar piedra, trabajos de herrería y, quizá el más notorio —a ojos modernos—, triturar huesos de animales para la producción de abono y fertilizantes. Esto último generó un alboroto nacional cuando trascendió que los residentes de la workhousede Andover tenían por costumbre roer la médula y los tendones putrefactos de los esqueletos antes de ponerse a la labor. Da la medida del hambre que pasaban.

Considerando todo esto, no es sorprendente que las clases trabajadoras victorianas vivieran aterrorizadas ante la idea de tener que recurrir al refugio de la workhouse. Su sombra amenazadora se cernía sobre las familias pobres; era un ogro siempre presente en los hogares que subsistían haciendo infinitos equilibrios y en los que cualquier imprevisto (enfermedad, muerte, pérdida de empleo de alguno de sus miembros) suponía enfrentarse a la catástrofe de la desposesión total. De niño, Dickens no fue ajeno a estos temores. Su familia vivía a pocos metros de una workhouse y, cuando el pater familiasfue internado en la prisión de Marshalsea por deudas (más tarde inolvidable escenario de Little Dorrit), el resto de la familia hubiera podido perderse muy fácilmente en los engranajes de la institución. Los Dickens lograron sortear el drama que destruyó tantos otros hogares, pero el escritor no olvidó sus temores infantiles. El miedo a la workhouse fue uno de los factores que lo espolearon a convertirse en un adulto prematuro, en un hombre obligado a ganarse la vida desde su infancia. Y el miedo debió de quedarle grabado a fuego, pues toda su obra (periodística y de ficción) está sembrada de referencias, directas o indirectas, a esta institución.

Tres décadas después de la muerte de Dickens, un niño de siete años que compartía nombre y genialidad con nuestro autor quedó temporalmente atrapado en una workhouse. Corría el año 1901 cuando Charles Chaplin y su hermano Sydney ingresaron en la institución de Newington acompañados por Hannah, su madre. Fue un ingreso voluntario, por decisión materna. Y es fácil imaginar la miseria y la desesperación de la familia, lo acorralada que debió de sentirse Hannah para optar por una decisión tan dramática.

«Un recorrido por el asilo de indigentes»

«A Walk in a Workhouse»

Household Words, 25/5/1850

A finales del pasado mes de mayo asistí a un servicio religioso en la capilla de uno de los grandes asilos para indigentes que existen en nuestra capital. Era un domingo y, salvo el sacerdote y unos cuantos funcionarios, quienes estaban allí congregados eran todos menesterosos. Los niños se sentaban en la galería superior de la iglesia; las mujeres ocupaban la nave central y uno de los ábsides laterales; los hombres, el otro ábside. El servicio transcurrió con decoro y corrección, aunque el sermón debiera haberse adecuado mejor a la capacidad intelectual y las circunstancias de los feligreses presentes. Durante la misa dedicamos las habituales oraciones a diversas causas y personas; fueron rezos que en aquella iglesia tuvieron un significado especial y más punzante. Peticiones para las viudas y huérfanos, para los enfermos y niños pequeños, para los desdichados y oprimidos. Plegarias de esperanza para quienes, con el corazón agostado, ya no esperan nada de la vida. Oraciones para redimir a aquellos que una vez vivieron con decencia y luego naufragaron en una vida de delincuencia, y súplicas para los que están en peligro y sufren tribulaciones de toda clase. También hubo un recuerdo para «las personas de varios pabellones del asilo que se hallan enfermas de gravedad». A quienes habían conseguido recobrarse tras pasar por una grave enfermedad, se les pidió que volvieran sus ojos al Altísimo y orasen en acción de gracias.

Entre los asistentes al servicio había algunas chicas de aspecto canallesco y otros tantos muchachos de expresión ceñuda y feroz, aunque la verdad es que muchos menos de lo que era de esperar; quizá el asilo mantuviera en un aparte a este tipo de personas. Se respiraba una atmósfera general de sumisión y abatimiento, y los rostros, a excepción de los de los niños, estaban apagados y faltos de color. Había personas de todas las edades y tipologías. Ancianos balbuceantes, de ojos legañosos, con o sin gafas, estúpidos, sordos, cojos. Viejos que parpadeaban con expresión vacua cuando algún intempestivo rayo de sol reptaba desde las losas del patio exterior hasta colarse por la puerta abierta. Otros que se protegían los ojos con las manos marchitas o se las llevaban a la oreja para oír mejor. Había quien leía su misal atentamente y quien se dedicaba a divagar, lanzando miradas maliciosas a su alrededor. Y estaban los que dormían, acuclillados o refugiados en la sombra de alguna esquina. Y las ancianas esqueléticas y estrambóticas, que parecían bonetes y abrigos llenos de aire, lagrimeaban sin cesar y se secaban los ojos con pañuelos mugrientos. Y había arpías, en sus versiones femenina y masculina, cuya expresión de perversa complacencia y regocijo resultaba más que desasosegante. Si tuviera que definir la asamblea a grandes rasgos, diría que me hallaba en medio de ese gran dragón llamado «Indigencia». Allí estaba, en su más descarnada manifestación. Un monstruo desdentado, sin colmillos, frágil, impotente, apenas respirando con dificultad, tan debilitado que ni siquiera merecía la pena mantenerlo encadenado.

Finalizado el servicio me dispuse a visitar el asilo guiado por un caballero muy concienzudo y provisto de gran humanidad cuya misión era inspeccionar el establecimiento aquel domingo en concreto. Juntos íbamos a recorrer los penumbrosos caminos de la pobreza contenidos entre los muros del asilo, un pequeño universo habitado por una población de unos mil quinientos o dos mil necesitados que abarcaba un espectro de edad muy amplio, pues allí había desde niños con pocos días de vida —o a punto de llegar al mundo de la miseria— hasta ancianos que agonizaban en sus camas.

«Pobres comiendo en un asilo de indigentes», de Hablot Knight Browne,

también conocido como Phiz (1840).

En una estancia abierta a un patio escuálido vimos a un grupo de mujeres apáticas que remoloneaban de aquí para allá, tratando de calentarse un poco bajo el precario sol de la mañana. Llegamos luego a la sala llamada, sin faltar a la verdad, «de los sarnosos», pues es el lugar donde despiojan a los pobres que entran en el asilo. Una mujer, viva estampa de esos personajes que Hogarth pinta tan a menudo, estaba poniéndose el uniforme al lado de una fogata en la que ya había más ceniza que llamas. Era la enfermera o, mejor dicho, la responsable de este insalubre departamento, ella misma otra indigente, escuálida y fláccida, sucia, desaseada y con un aspecto tan tosco y descorazonador como el de la sala que tenía a su cargo. Sin embargo, cuando le preguntamos por los pacientes, se dio la vuelta, aún con el raído delantal a medio anudar, y se nos puso a llorar desconsoladamente. No con un llanto superficial o quejica que buscara provocar lástima, sino con lágrimas de auténtica tristeza y profunda aflicción. Estaba desolada. Trataba de contenerse y había vuelto la cabeza para que no la viéramos, pero se atormentaba y sollozaba con amargura, se estrujaba las manos, y le caían unos lagrimones tan gruesos y abundantes que casi la atragantaban. ¿Qué podía haber causado tal sufrimiento a alguien como ella, a la indigente a cargo de la sala de los sarnosos? Pronto lo supimos. «El bebé abandonado» había muerto una hora antes. El niño, un recién nacido que alguien había encontrado en la calle, y al que ella había estado cuidando desde que lo trajeron al asilo, acababa de fallecer. ¡Oh, qué dolor! Su amada criatura yacía inmóvil bajo una sábana.

El bebé abandonado era minúsculo, tan poca cosa que ni la misma Muerte hubiera debido considerarlo una presa atractiva. Y, sin embargo, la Muerte se lo había llevado consigo y ahora su cuerpo diminuto, lavado y adecentado, parecía dormir dentro de su caja. Mientras contemplaba esta escena creí oír una voz del Cielo. Se dirigía a la mujer. «Bendita seas, enfermera de los sarnosos. El día en que llegue tu hora y algún mendigo, menos amable que tú, prepare tu cuerpo frío, la criaturita abandonada que tanto amaste te recibirá en el Reino de los Cielos. Pues los niños y las personas como tú son ángeles que gozan del favor de mi Padre.»

En la siguiente habitación nos topamos con un conciliábulo de ancianas acuclilladas frente a una chimenea. Feas, con aspecto de brujas, parloteaban y se balanceaban a la manera de los simios. Mi compañero preguntó: «¿Todo en orden aquí? ¿Os dan suficiente comida?». Se levantó un murmullo general e indefinido acompañado por varios cloqueos, hasta que por fin una voluntaria se dignó a contestar: «Oh, sí, señor. Dios lo bendiga, señor. Y Dios bendiga a la parroquia de San X. Da de comer al hambriento, señor, y da de beber al sediento, y lo calienta cuando pasa frío y todo eso, que Dios bendiga a la parroquia de San X, y ¡muchas gracias, señor!». Un poco más adelante había un grupo de cuidadoras, también ellas indigentes, que estaban comiendo. Y de nuevo mi compañero preguntó: «¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo va el trabajo?». «Oh, bastante bien señor, faenamos duro y llevamos una vida dura. ¡Como la de los soldados!» Pasamos a otra habitación que parecía ser una suerte de purgatorio o lugar de tránsito. Allí mantenían a seis o siete locas muy ruidosas bajo la supervisión de un asistente cuerdo. Entre ellas se encontraba una chica de unos veintidós o veintitrés años: vestía con pulcritud, tenía buenas maneras y un aspecto respetable. Pregunté. Me dijeron que había trabajado como empleada doméstica en una casa, pero que se habían visto obligados a expulsarla porque sufría ataques epilépticos y había caído bajo algún tipo de mala influencia. Que la hubieran ingresado en el asilo significaba que estaba sola y no tenía amigos en el mundo, pero era obvio que su aspecto, educación y estado mental la diferenciaban mucho del resto de las mujeres. Habló con nosotros y se lamentó con pesadumbre, alegando que la convivencia con aquellas locas y el ruido que hacían a todas horas iban a empeorar su condición. Aseguró que aquí estaba perdiendo la cabeza de verdad, algo que resultaba muy evidente. Mi compañero tomó nota de su caso para informar y pedir que se hiciera algo al respecto, pero ella nos contó que ya llevaba así unas cuantas semanas.

Si la chica hubiera sido una ladrona pillada in fraganti robando el reloj de su patrona, no me cabe la menor duda de que se hallaría encerrada en condiciones muchísimo más favorables. Escribo estas palabras, pienso en su situación y recuerdo que en este mismo periódico hemos denunciado el trato preferente que reciben muchos presos convictos. Y ahora no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a llamar la atención del lector sobre este asunto. De modo harto subrepticio y silencioso, nuestro Gobierno actual nos ha colocado en una situación, tan absurda como peligrosa, en la que cualquier canalla de conducta criminal recibe mejor trato —alojamiento más limpio e higiénico, mejores cuidados, comida de más calidad— que un pobre de vida honesta.

Al decir esto no pretendo acusar de nada a este asilo que visité, más bien al contrario, pues en él fui testigo de acciones muy elogiosas y ejemplares. Muy en especial, me llamó la atención el cuidado con que se trataba a los niños, se les veía robustos y parecían estar todos bien alimentados, una visión muy agradable tras haber conocido las infames atrocidades cometidas en el establecimiento de Tooting, ese compendio de horrores que pasará a los anales de la historia inglesa y será recordado durante generaciones. Eso por no hablar del enorme daño que ha causado en el público, pues lo acontecido en ese infame lugar ha contribuido a levantar más suspicacias y a engendrar más desconfianza y malestar que todas las asociaciones cartistas y sus predicadores juntos.

La sección de los infantes estaba en el piso alto del edificio. Era una estancia grande, luminosa y aireada. Entramos a la hora de cenar y encontramos a los pequeños comiendo patatas con muy buen apetito. Nuestra visita, al fin y al cabo, la de unos extraños, no pareció cohibirlos en absoluto sino más bien lo contrario: nos alargaban las manitas para que se las estrecháramos, un gesto familiar que resultaba reconfortante y placentero, al igual que lo eran los dos destartalados caballos balancines que galopaban en una de las esquinas de la estancia. Pasamos a la escuela de las pequeñas, donde también estaban sirviendo la cena, y todas las chiquillas tenían un aspecto saludable y la expresión alegre. En la escuela de los niños varones, la cena había finalizado pero aún no habían terminado de reordenar la habitación, aunque pudimos ver a los chicos en un patio vecino, donde disponían de suficiente espacio y oxígeno y correteaban sin restricciones igual que cualquier escolar en un centro normal. El dibujo de unos grandes buques a vapor adornaba una de las paredes de la clase, aunque hubiera sido muchísimo mejor, y más útil, que a los chicos se les hubiera dado un mástil con obenque y velas para que empezaran a practicar (algo que sí tienen en el correccional de Middlesex). En las circunstancias actuales, un muchacho que sienta la irrefrenable llamada del mar y quiera aprender el arte de la navegación, se halla atrapado en el asilo. Supongo que su única alternativa es imitar a esos residentes —hombres y mujeres— que se dedican a vandalizar el establecimiento, rompiendo ventanas, cuantas más, mejor, so pretexto de protestar por la mala calidad de las camas y de la comida. En realidad, es la manera que tienen de asegurarse una promoción hasta la cárcel más cercana y, desde allí, desaparecer en cualquier dirección.

En otra zona del asilo, un patio interior que sería el equivalente a la cárcel de Newgate, mantenían encerrados a un grupo de chicos y jóvenes adultos. El lugar, una especie de perrera que en otros tiempos había sido refugio ocasional de indigentes, ahora estaba integrado en el asilo y varios de sus ocupantes llevaban mucho tiempo allí. Hice la pregunta lógica: «¿Nunca salen de esta jaula?». «La mayoría de ellos están impedidos de alguna manera u otra», me explicó el funcionario. Y agregó: «Y no son aptos para nada. Se dedican a merodear arteramente, como lobos o hienas deprimidas, y cuando servimos la comida se lanzan sobre ella igual que hacen estos animales». El espectáculo del hidrocéfalo idiota que arrastraba sus pies a la luz del sol, en el patio exterior, era mucho más agradable en todos los sentidos.

Seguimos. Durante dos horas largas caminamos por un paisaje en el que había bosques de criaturas en brazos de sus madres o bien de otras mujeres, campos llenos de camas con enfermas, junglas de lunáticos y de hombres que aguardaban la cena en las habitaciones de abajo enlosadas de piedra. Y luego más y más selvas en las enfermerías del piso alto, enjambres de ancianos que se aferraban a la vida no se entiende ni cómo ni por qué. En algunas de estas habitaciones habían colgado unos cuantos cuadros en las paredes y había unos pocos armarios desvencijados con piezas de vajilla de loza y utensilios de peltre. Aquí y allí, los ojos hallaban cierto respiro en una planta o dos. Casi todos los pabellones tenían su gato.

En esta interminable cabalgata por el mundo de la enfermedad y la vejez vimos de todo. Ancianos postrados desde hacía mucho tiempo. Sentados en el lecho, medio desnudos, muriendo o sobreviviendo en las cercanías del lecho, matando las horas en alguna mesa cercana al fuego. Les hicimos algunas preguntas, contestaron con un silencio perruno, algún gruñido malhumorado o una indiferencia aletargada; lo único que conseguía despertar un poco de interés era lo relativo a la comida y al calor. No había quejas, y la ausencia de protestas resultaba deprimente, implicaba que se daba por supuesta su inutilidad. El resentimiento era general, y también lo era el deseo, muy patente, de que se los dejara en paz con su soledad. Mientras paseábamos por uno de estos deprimentes escenarios, y estando fuera la responsable de la sala, mi acompañante inició un diálogo que reproduzco de modo aproximado.

—¿Todo bien por aquí?

Silencio por respuesta. En una mesa cercana hay un corro de hombres sentados frente a unos cuencos de porridge; uno de ellos levanta un poco su gorra escocesa para echarnos un vistazo, vuelve a encasquetársela con la palma de la mano y sigue comiendo.

—¿Todo bien por aquí? —repite mi compañero.

Silencio por respuesta. Sentado en una de las camas, otro hombre que pela trabajosamente una patata con dedos semiparalizados alza la vista y se limita a mirarnos.

—¿Os dan suficiente comida?

Silencio por respuesta. Otro hombre, este tumbado en un lecho, se da la vuelta y nos ofrece la espalda; luego tose.

—¿Cómo te encuentras hoy? —le pregunta mi compañero.

El hombre no contesta, pero de súbito aparece otro anciano de la nada. Es alto, de apariencia decorosa y buenas maneras, y se ofrece voluntario para responder a nuestras cuestiones. No tardaré en descubrir que la respuesta a cualquier pregunta siempre llega por parte de algún voluntario espontáneo, jamás de la persona a la que inicialmente se dirige la cuestión.

—Somos muy viejos, señor —contesta con voz suave y bien educada—, es difícil que podamos esperar encontrarnos bien, al menos la mayor parte de los que estamos aquí.

—Pero ¿estáis bien atendidos?

—No tengo quejas, señor —dice. Sacude un poco la cabeza, encoge los hombros y nos obsequia una sonrisa pesarosa.

—¿Os dan suficiente comida?

—Verá, señor, yo soy hombre de poco apetito —responde, y luego, con la misma expresión compungida— y aun así no tardo en dar cuenta de lo que me ofrecen.

Mi compañero señala uno de los cuencos de comida que hay encima de la mesa.

—Aquí veo vuestra comida del domingo, hay un trozo de carnero y tres patatas, ¿pasáis hambre con semejante ración?

—Oh, no, de ninguna manera. No estamos famélicos.

—¿Y entonces?

—Tenemos poco pan, señor. Nos dan una cantidad muy muy pequeña de pan.

La responsable de la sala acaba de entrar, se acerca a mi compañero secándose las manos.

—Señor, la ración que les dan no es mucha. ¿Sabe usted?, no llega a doscientos gramos diarios. Una vez que han desayunado les queda muy poco para la cena.

Otro anciano, hasta ahora invisible, emerge y se yergue sobre sus sábanas como un muerto saliendo de su tumba. Se limita a escudriñarnos.

—¿Os sirven té por la tarde? —pregunta mi acompañante al hombre de buenas maneras.

—Sí, señor, nos traen té al atardecer.

—¿Y guardáis pan del desayuno para comerlo entonces?

—Lo hacemos, señor, si es que queda algo para guardar.

—¿Os gustaría que os sirvieran más pan con el té de la tarde?

—Sí, señor —contesta enseguida, con expresión ansiosa.

Mi acompañante, que es un hombre bondadoso, parece turbado y se apresura a cambiar de tema.

—¿Qué ha sido del hombre que solía estar en aquella cama de la esquina?

La enfermera no recuerda a qué hombre se refiere. Por allí han pasado muchos ancianos. Nuestro interlocutor, bien educado, vacila, tiene dudas. El viejo espectral que poco antes resucitó en su cama dice «Bill Stevens». Y otro hombre que hasta ahora tenía la cabeza como quien dice metida en la chimenea, salta de inmediato. «Charley Walters», dice.El asunto parece haberle despertado un ligero interés; deduzco que Charley Walters y él hablaban de vez en cuando.

—Está muerto —dice.

Otro hombre, un tuerto, interviene con rapidez, quitándole las palabras de la boca.

—¡Sí! Charlie Walters murió en esa cama y…, y...

—Billy Stevens también —puntualiza, tozudo, el hombre espectral.

—¡No, no! Fue Johnny Rogers el que murió en esa cama, Charley Walters y él están muertos. Sam Bowyer también estuvo en esa cama y, sin embargo... —aquí se detiene un momento; luego sigue con voz incrédula—… salió vivo de ella y se fue.

Tras estas palabras regresa a la atonía. El resto de los ancianos, aparentemente hartos ya de la conversación, hacen lo mismo, y el hombre espectral retorna a su tumba llevándose la sombra de Billy Stevens con él. Nos damos la vuelta para dirigirnos hacia la puerta de salida cuando otro anciano, antes también invisible, aparece frente a nosotros como si acabara de brotar del suelo. Es tosco y viste una bata de franela.

—Disculpe, caballero, ¿me permite usted la libertad de decirle unas palabras?

—Sí, ¿de qué se trata?

—Mire, señor, ya estoy muchísimo mejor de salud. Lo que ahora necesitaría para acabar de reponerme es un poco de aire fresco. El aire fresco siempre ha sido lo mejor para mi enfermedad, pero nos dejan salir del asilo muy pocas veces. Si el caballero que viene los viernes a darnos los permisos me permitiera salir a la calle de vez en cuando, aunque fuera solo una hora... Se lo ruego, señor.

Estando allá dentro, donde el único horizonte visible eran la vejez, la enfermedad y la agonía de la muerte, se hacía muy arduo imaginar que aquel ser humano hubiera conocido otra cosa. Y, sin embargo, el hombre estaba convencido de que le haría bien salir, contemplar otras escenas y redescubrir que en la tierra existía algo más fuera de este pabellón. Observando a todos estos ancianos, no pude evitar preguntarme cómo y por qué habrían llegado hasta allí, cuál sería su visión del mundo, de la vida. Qué aficiones y profesiones habrían tenido, si es que les había sido dado hacer alguna elección. Quizá aquel Charley Walters que recordaban les habría contado que en su juventud tuvo una compañera, una chica tan pobre como él. Puede que Billy Stevens les narrara épocas felices en las que habitó una tierra remota y extraña llamada Hogar.

En otra habitación de la enfermería yacía el cuerpo quemado y consumido de un niño; era ínfimo, apenas un bocado de criatura. Permanecía quieto y paciente, envuelto en vendajes, pero sus grandes ojos brillantes nos miraron con determinación y sin ninguna timidez cuando le dirigimos unas palabras amables. Su expresión era sabia y profunda, como si ya tuviera discernimiento y entendiera que existen cosas bellas y mucha ternura en el mundo. Como si compartiera, con nosotros, la admiración por unas enfermeras que sabían cuidar a sus protegidos y compañeros de miseria con una amabilidad superior a la de las enfermeras comunes que trabajan en los hospitales. Su mirada también nos decía que era consciente de su situación, sabía de los niños mayores que yacían a su alrededor, sabía qué futuro les esperaba y estaba ponderando si realmente valía la pena sobrevivir. Quizá, después de todo, le saliera más a cuenta morir. Él no les tenía miedo a los muchos ataúdes, ya montados o por montar, que se apilaban en el sótano del asilo, tampoco temía reunirse con su amigo desconocido, aquel «bebé abandonado» que descansaba en paz bajo su paño blanco. Y, sin embargo, también había una luz anhelante y vivaz en su rostro diminuto; aun en medio de unas condiciones tan terribles parecía conservar un brillo de esperanza, un ansia de libertad, la aspiración a un poco más de pan. Y de pronto se me ocurrió que aquel destello era una llamada hecha en nombre de todos los desamparados y ancianos miserables. Los pobres de esta tierra.

«Una escena nocturna en Londres»

«A nightly Scene in London»

Household Words, 26/1/1856

El día 5 del pasado mes de noviembre salí a caminar en compañía de un amigo, persona bien conocida por el público. La noche era tristona, llovía a cántaros, el cielo estaba muy oscuro y las calles totalmente enlodadas. Mi amigo y yo, que dirijo este periódico, íbamos sin rumbo fijo y en nuestro deambular acabamos por recalar en Whitehall.

Durante años he frecuentado esta parte de Londres, la conozco bien en muchos aspectos y me consta que en ella no faltan las escenas de aflicción. Mi amigo y yo ignoramos la lluvia y el fango, y nos dedicamos a caminar despacio contemplando lo que teníamos alrededor. Como a las ocho de la noche llegamos a las puertas del asilo de indigentes.

Cinco bultos inmóviles, similares a otras tantas pilas de harapos, se acurrucaban en el pavimento embarrado. Estaban apoyados sobre el muro del asilo y la lluvia inmisericorde les caía encima. Nada dejaba entrever que fueran seres humanos. Podían haber sido cualquier cosa, cinco colmenas de abejas cubiertas de trapos, por ejemplo. Cinco cadáveres exhumados de su tumba, atados por la nuca y los pies, y cubiertos de andrajos, hubieran tenido el mismo aspecto que estos cinco fardos de la vía pública sobre los que resbalaba el agua de la lluvia.

—Pero ¿esto qué es? —exclamó mi compañero de paseo con voz escandalizada—. ¿Qué es?

—Creo que unos pobres desgraciados que no han podido entrar en el albergue provisional del asilo —le contesté yo.

Habíamos echado raíces sobre la acera. Estábamos detenidos frente a los cinco montículos de andrajos, paralizados por el espanto que nos producía su aspecto. Eran como cinco pavorosas esfinges que acechaban a la vera del camino, apelando a cada peatón: «¡Detente y piensa! ¿Qué fin tendrá una sociedad capaz de abandonarnos a la miseria de esta manera?».

Sentí un leve toque en el hombro. Me di la vuelta. A mis espaldas había un hombre aseado y decente; por su aspecto podría haber sido un albañil.

—Es terrible contemplar escenas así en un país que asegura ser cristiano.

—Dios sabe que lleva usted razón, amigo —le contesté.

—Las he visto peores a menudo, cuando regreso a casa después del trabajo. Algún día he llegado a contar quince, veinte o veinticinco bultos tirados aquí en una misma noche. Es un escándalo, una vergüenza.

—Desde luego que lo es —contestamos mi amigo y yo al mismo tiempo.

El albañil se quedó un rato con nosotros, luego nos deseó las buenas noches y siguió su camino.

Mi amigo y yo sentimos que sería cruel e inhumano permanecer pasivos ante semejante espectáculo. Contrariamente al albañil, al que nadie hubiera escuchado, nosotros sí teníamos alguna posibilidad de hacer algo. Golpeamos la puerta del asilo para que nos abrieran y al instante hizo aparición un anciano indigente. Yo asumí el papel de portavoz y no quise perder el tiempo en darle explicaciones, pues por la expresión de sus ojos deduje que se disponía a cerrarnos el paso. Le alargué mi tarjeta de presentación.

—Ten la amabilidad de entregar esto al director del establecimiento, y dile que nos agradaría hablar con él un momento.

Estábamos en una suerte de zaguán cubierto que el anciano cruzó con mi tarjeta en la mano. Pero no le dio ni tiempo a llegar a la puerta del otro lado, porque antes se abrió con brusquedad y bajo su dintel asomó un hombre que llevaba abrigo y sombrero. Su expresión era irritada, como si estuviera acostumbrado a que le dieran la lata por las noches y, en consecuencia, se hallara muy dispuesto a devolver la afrenta del modo más equitativo posible.

—A ver, caballeros —dijo con voz tronante—, ¿qué se les ha perdido por aquí?

—En primer lugar —contesté yo—, hágame usted el favor de mirar la tarjeta que acaban de ponerle en las manos. Quizá mi nombre no le sea desconocido.

—Sé quién es usted, sí.

—Bien. Solo quisiera hacerle una pregunta muy sencilla y de manera educada. No hay razón para que nos enfademos, ni usted ni nosotros. No deseamos culparle de nada, eso sería una bobada por nuestra parte. La organización que dirige puede parecernos defectuosa, pero somos conscientes de que usted se limita a cumplir con el deber que se le ha adjudicado, y no nos cabe la menor duda de que se aplica a ello tan bien como puede. Dicho esto, espero que no tenga inconveniente en explicarnos algunas cuestiones que nos interesan.

—No, en absoluto —respondió con voz más calmada y racional. Mi pequeño discurso lo había ablandado considerablemente—. Ustedes dirán.

—¿Sabe usted que allá afuera hay cinco desventuradas criaturas bajo la lluvia?

—No las he visto, pero puede que las haya.

—¿Acaso lo pone en duda?

—En absoluto. Incluso podría haber más que cinco. Muchas más.

—¿Son hombres? ¿O mujeres?

—Supongo que mujeres. Casi seguro que una o dos de ellas también pasaron aquí la noche de ayer, y la de antes de ayer.

—¿Quiere usted decir que se pasaron las noches enteras allí?

—Lo más probable es que sí.

Mi compañero y yo nos miramos. Y el director del asilo, que interceptó nuestra mirada, se apresuró a añadir:

—Pero bueno, por el amor de Dios. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se espera de mí? Tengo el albergue lleno a rebosar. Lo está cada noche, no cabe una aguja más. Y debo dar prioridad a las mujeres que tienen niños. ¿O no? Quizá preferirían ustedes que las eche a la calle.

—Por supuesto que no —dije yo—. Sus principios son humanitarios y correctos, nos alegramos de que sea así. Recuerde que no lo culpamos de nada.

—¡Faltaría más! —dijo él. Y de nuevo se amansó.

—Lo que en realidad queríamos preguntarle es si tiene alguna información que hable en contra de esos cinco desgraciados seres humanos que hay afuera.

—No. No sé absolutamente nada sobre ellos —contestó haciendo un amplio gesto con su brazo.

—Nuestra pregunta tiene su razón de ser. Hemos decidido darles algo de dinero para que puedan alojarse en alguna parte, pero antes de hacerlo necesitamos saber si no se han visto reducidos a su actual condición por el hecho de ser criminales de alguna clase. ¿Sabe usted si son ladrones?

—No sé nada de ellos —repitió, haciendo énfasis en la negativa.

—Es decir, no les ha permitido entrar en el albergue por falta de lugar, y nada más que por eso.

—En efecto. Solo porque no quedan plazas libres.

—Si esta noche hubieran podido refugiarse dentro, ¿a qué tendrían derecho? Supongo que además de techo se les daría un poco de pan por la mañana.

—En efecto, techo y algo de pan. Nada más. Queda a su criterio decidir qué cantidad van a darles. Por mi parte, debe quedar claro que no sé nada de ellos salvo lo que ya les he dicho.

—Cierto. Y tampoco necesitamos saber más. Ha contestado usted a nuestras preguntas con presteza y buenos modos, se lo agradecemos mucho. No tenemos nada que decir contra usted y su gestión. ¡Buenas noches!

—¡Buenas noches, caballeros!

Y con estas palabras de despedida salimos de nuevo a la calle.

Nos aproximamos al bulto más cercano a la puerta de entrada del asilo. Lo toqué un poco, no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Volví a tocarlo, lo sacudí con suavidad. Esta vez noté un lento rebullir de harapos, y poco a poco emergió una cabeza desde el interior del fardo. Se trataba de una muchacha como de unos veintitrés o veinticuatro años. Olía muy mal debido a la suciedad, y su rostro, aunque demacrado y consumido por la miseria, no era de natural agradable. Me agaché a su lado.

—Explícanos por qué estás aquí tirada.

—No he podido entrar en el albergue del asilo.

Habló con una voz débil y desprovista de toda expresión; ya no sentía el menor interés o curiosidad por nada. Miraba vagamente hacia el cielo oscuro y la lluvia que caía; en ningún momento puso los ojos en mí o en mi compañero.

—¿Estabas también aquí ayer por la noche?

—Sí. Toda la noche. Y también la anterior.

—¿Conoces a los que están aquí contigo?

—Solo a la de mi lado. También vino la noche pasada, me dijo que era de Essex, no sé nada más de ella.

—Pasaste aquí toda la noche de ayer. ¿También estuviste aquí durante el día?

—No. Solo un rato.

—¿Y el resto del tiempo?

—Por las calles.

—¿Qué has comido hoy?

—Nada.

—¿Será posible? —le dije yo—. Piénsalo un poco, ahora mismo estás cansada y aturdida por el sueño, quizá te confundas. Algo habrás comido a lo largo del día. Haz memoria.

—No, señor. No he comido. Solo unos cuantos mendrugos que pude recoger en el mercado. ¡No tiene usted más que ver mi aspecto! ¡Míreme bien!

Apartó los harapos y durante unos segundos mostró su cuello exangüe; luego se tapó de nuevo.

—Si te diéramos un chelín para pagarte algo de comer y una cama, ¿sabrías adónde ir?

—Desde luego que sí.

—Por el amor de Dios, ¡cógelo entonces!

Puse el dinero en su mano, se levantó trabajosamente y después se alejó. No me dio las gracias, no me miró ni una fracción de segundo; tan solo se fundió con la negra pesadumbre de la noche, una de las desapariciones más extrañas que he contemplado en mi vida. He visto cosas insólitas, pero pocas me han dejado una huella tan profunda en la memoria como la manera, apagada y pasiva, con que aquella exhausta pila de andrajos tomó mi moneda y se sumergió en la nada.

Fuimos hablando con las cinco figuras acurrucadas. En ninguna de ellas detectamos el menor interés o curiosidad por nada, al igual que sucedía con la primera muchacha; todo signo de vitalidad parecía haberse extinguido por completo. Ni siquiera trataron de quejarse o de articular alguna clase de lamento. Nadie nos miró a la cara, nadie nos dio las gracias. Los dos últimos fardos estaban apoyados el uno en el otro; se habrían desplomado en sueños y ahora semejaban dos imágenes rotas. Era una visión espantosa y supongo que la mujer que había bajo el tercer montón de harapos detectó la mirada que intercambiamos mi compañero y yo ante este nuevo horror, pues se tomó la molestia de explicarnos que se trataba de dos hermanas. Y estas cinco palabras fueron las únicas que pronunciaron entre las cinco personas que estaban allí esa noche.

Y ahora permitidme que concluya esta triste narración con una nota redentora.

Sucedió que al salir del asilo cruzamos la calle para entrar en una taberna y pedir cambio, pues descubrimos que solo teníamos piezas de un soberano. Más tarde, y durante todo el tiempo que estuvimos con aquellas cinco espectrales apariciones sentadas en el suelo, yo conservé las monedas en la mano. Nuestra presencia y el hecho de que nos hubiéramos detenido a hablar con aquellas mujeres llamaron la atención de varios de los pobres que suelen merodear por esa zona. Unos cuantos se acercaron para ver qué pasaba. Los tuve detrás cuando me agachaba para hablar con quienes estaban en el suelo y, por tanto, vieron con claridad que yo tenía dinero y que estaba repartiéndolo. Cuando el último de los fardos se esfumó, aún me quedaban varias monedas y, sin embargo, nuestros espectadores se apartaron para dejarnos pasar, y ni uno solo de ellos esbozó un gesto o articuló un sonido que sugiriera una petición de limosna. Los rostros que nos observaban eran lo bastante despiertos como para adivinar que nos hubiera aliviado finalizar nuestra buena obra liberándonos de las monedas que nos quedaban, pero lo que prevaleció fue un sentimiento de pudor y respeto. Aquellos hombres y mujeres, todos ellos pobres, pensaron que sus necesidades no debían equipararse con las de las infortunadas mujeres a las que acabábamos de prestar ayuda. Y, por tanto, se apartaron en un silencio sepulcral, dejándonos partir sin mediar palabra. Un gesto bellísimo, protagonizado por los más pobres de entre los pobres.

Al día siguiente mi compañero de paseo me escribió para decirme que aquellos cinco fardos se habían pasado la noche acechándolo desde la cabecera de su cama. Debatimos el asunto, pensando en cómo podríamos añadir nuestro testimonio al de otros muchos ciudadanos que de vez en cuando escriben a los periódicos para contar que se han topado con espectáculos tan lastimosos y acongojantes como el que acabo de describir. Decidimos que yo me sentaría a escribir una narración detallada y exacta de lo que vimos para mi periódico. No quise apresurarme ni dejarme llevar por la conmoción recién experimentada aquella noche, por lo que he preferido esperar a que pasara la Navidad antes de publicar este artículo. Sé bien que en cuanto salga a la calle habrá quien salte de inmediato a la palestra para demostrarme que estas cosas son así, inevitables, y que lo que les suceda a otros seres humanos no es de nuestra incumbencia. Quienes proclaman semejante barbaridad son los acólitos dementes de una teoría económica que se basa en aritméticas desquiciadas para después aplicar políticas de una dureza más allá de lo inimaginable (políticas que consideran cualquier signo de humanidad como una flaqueza). No seré yo quien desprecie las teorías que propugnan algunas escuelas racionales; entiendo que la Economía es una ciencia indispensable siempre y cuando se mantenga dentro de los límites que dicta la cordura. Sí, en cambio, abomino de estas escuelas cuando se basan en sinrazones enfermizas para justificar lo injustificable. A los seguidores irracionales de estos postulados no tengo nada que decirles. Prefiero dirigir mis palabras a las personas que valoran el espíritu del Nuevo Testamento, gente de bien que, al igual que mi amigo y yo, consideran una infamia que se den casos como estos en nuestras calles.

2

EL ARMA MÁS MORTÍFERA

En manos de los talentosos, el humor se convierte en un arma de exterminio letal. Cualquier ridiculización articulada con inteligencia es imbatible, daña más que un ataque racional y bien argumentado. La risa es una emoción tan poderosa como la lágrima y, como ella, es primaria, no necesita ser convocada por grandes elaboraciones intelectuales o verdades objetivables. La carcajada nos anega —igual que nos anega el llanto—, sacude cuerpo y mente y, al ser un sentimiento positivo, resulta tan gratificante que nos hace prescindir de cualquier otra consideración. La risa legitima y da la razón a quien ha tenido la habilidad de saber provocarla, poco importa si el objeto de sus burlas merece la demolición a la que ha sido sometido. El humor de calidad es aniquilador y expeditivo, para bien y para mal. De ahí que el peligro del humorista sea caer en la demagogia. Para generar su efecto debe recurrir a la exageración, a la caricatura. De otro modo no se produce el efecto cómico deseado. Y en este empeño distorsionador es fácil hacer estropicios que algunas veces podrían calificarse de injustos.

Dickens es un humorista espléndido, dotado de una versatilidad pasmosa que le permite moverse entre las diversas graduaciones y subgéneros con una soltura envidiable. Nada, relativo al humor, parece serle ajeno, o siquiera difícil. Es fino y sutil, socarrón en la sátira, feroz en el sarcasmo, grosero en la farsa, delirante y absurdo en el esperpento. Su humor fluye sin cesar, a veces como una hilacha de agua leve y tranquila; otras, con el tumulto de los grandes ríos caudalosos. A veces brinca en cascadas cantarinas; otras, arrasa todo lo que encuentra a su paso.

Leyendo sus genialidades, uno no puede evitar sentir un pinchazo de nostalgia. Ojalá lo tuviéramos de vuelta, aquí, con nosotros, viviendo un par o tres de días entre nuestros cachivaches, invenciones y ocurrencias. Pues si su modernidad ya logró inspirarle accesos salvajes de humor, me parece a mí que la nuestra le izaría hasta cumbres de una hilaridad sin parangón. La de festivales que estamos perdiéndonos.

Siendo —como era— un hombre fogoso e impulsivo, Dickens cultivó fobias persistentes y bien definidas. Personajes, instituciones e ideas que funcionaban como otros tantos trapos rojos frente a un toro siempre listo para la embestida. Sin ir más lejos, lo sacaba de sus casillas eso que hoy llamamos corrección política. Porque la época victoriana, al igual que la nuestra, fue un buen caldo de cultivo para todo tipo de artificios y afectaciones bobas. Y también en la época victoriana proliferaron los altruistas encargados de expandir y difundir la buena nueva, mesías y gurús, predicadores y especímenes diversos de esa fauna que los ingleses definen, con mucho acierto, como «do-gooders» (no consigo encontrar una traducción que me con